Modificações: a Vela, a Bolina e o Remo de Governo

Henry Koster, na manhã de 9 de dezembro de 1809, descreve a jangada velejando diante do Recife. Completara a jangada o seu ciclo e estava funcionalmente terminada a evolução. Nenhuma alteração sensível para a jangada dos nossos dias, de Alagoas ao Ceará.

Existe a vela latina, triangular, a large latine sail, e a bolina também, a sliding keel let down between the two centre logs.

Em todo correr do século XVI não encontro menção da vela e ainda menos da bolina. Pero Vaz de Caminha, Jean de Lery, Fernão Cardim, Gabriel Soares de Souza, o autor do “Diálogos das Grandezas do Brasil”, Gandavo, frei Vicente do Salvador, Marcgrav, Nieuhof, cronistas e observadores do século XVII, nada registram. Nem mesmo, desde Hans Staden, acusa-se a vela usada nas pirogas, ubás e igarités velozes. A propulsão é o remo, por bandas de remadores de pé.

Não era possível que este elemento essencial passasse desapercebido a tantos olhos em cento e cinquenta anos de contacto indígena e de visão imediata da paisagem brasileira.

Não há a vela no século XVI e os holandeses não a mencionam, pelo menos Marcgrav e Joan Nieuhof, observadores excelentes, nas quatro primeiras décadas do século XVII.

Há, entretanto, fatos que merecem uma demora deduzidora para um esclarecimento necessário.

A vela daria à jangada a velocidade autônoma e a jornada ao mar largo, dezenas de milhas da costa, numa independência jamais sonhada pelas Piperis e Igapebas indígenas do descobrimento. Para a pescaria ao longo das praias, mariscando ao redor dos mangues ou nas enseadas e restingas era natural que o remo bastasse para o deslocamento da embarcação. Não havia, logicamente, necessidade viva de mar alto para obter-se o peixe ribeirinho. Nem o pescador indígena possuía anzóis de metal em quantidade para ampliar a pescaria com a terra distanciada, balançando a jangada no banzeiro das ondas. A Jangada do Alto apareceu para atender às urgências de uma alimentação multiplicada pela população branca e a esta, deduzivelmente, daria o aparelhamento europeu mais eficiente para o serviço da haliêutica, reduzida entre os indígenas à conquista da refeição diária.

A jangada de vela começou a viajar mar afora, abandonando as costas e deixando às jangadas menores os encargos de mariscar nos manguazes e gamboas pesqueiras. Só a jangada depararia o cardume de Voadores ou de peixe de piracema em águas afastadas. Decorrentemente haveria o conhecimento dos ventos mais constantes do quadrante, ventos de terra para o mar, nas idas, e ventos do mar para terra, no regresso. E a ciência de bordejar, utilizando o pano para o impulso equóreo inconstante, aproveitando as várias direções das rajadas como o manejo da escota, ampliando ou reduzindo a superfície da vela.

Há em novembro de 1635 um episódio que precisa ser estudado. D. Lopo de Hozes y Cordova e D. Rodrigo Lobo vêm da Europa com uma esquadra de trinta velas. Traziam a bordo D. Luis de Roxas y Borja como Mestre de Campo General para render Matias de Albuquerque e Pedro da Silva para substituir o Governador Geral do Brasil. ROBERTO SOUTHEY (“História do Brasil”, IIº, 308) informa:

“Só duzentos homens tinha Schuppe consigo na capital destas conquistas, e ao ver acercar-se a armada hespanhola logo se deu por perdido. Os moradores portugueses, contando já ao aparecer tão grande frota ver desembarcar os seus conterrâneos, estavão promptos a levantar-se contra os conquistadores, chegando alguns a tomar armas. Mas os generaes, nem sequer aguardando informações, governarão para o Cabo de Santo Agostinho, onde receberão as primeiras novas de terra, levadas por um homem que se aventurou a sahir ao mar numa jangada.”

Duarte de Albuquerque Coelho (“Memórias Diárias da Guerra do Brasil”, 217-218) narra mais detalhadamente:

“Formando os generais conselho para deliberar-se onde iriam primeiro, se à Bahia ou diretamente a Pernambuco, decidiu-se a favor do segundo quesito, na hipótese de que aqui achariam alguma jangada de pescadores, dos quaes colheriam as informações necessárias para seu governo.”

Assim era do conhecimento dos generais espanhóis e portugueses que, em 1635, as jangadas pescavam em mar alto, na linha das naus de bordo altaneiro e que não se podiam aproximar demasiado da costa porque demandavam muita água para o calado.

E ainda escreve o Donatário da Capitania de Pernambuco, Marquês de Basto, Conde e Senhor da terra que o holandês invadira cinco anos antes:

“O general Segismundo ficou tão desanimado ao reconhecer nossas armadas, que arrojando o bastão e o chapéu disse: – “Estou perdido”. E alguns dos seus correram a dar aos moradores mais vizinhos peças de prata e outras coisas preciosas, pedindo-lhes que as guardassem, com grande demonstração de rendidos oferecendo a metade do que lhes restituíssem, depois que os nossos tomassem posse da terra, pois que não podiam defender-se. Com isto começaram os moradores a mover-se, querendo tomar armas, enviando avisos em jangadas às armadas. Mas como elas não fundearam e o tempo era do nordeste, em que as águas correm para o sul, foram descaindo de modo que não puderam as jangadas alcançá-las. Assim se perdeu tão importante ocasião, somente por esperar-se informação de terra.”

A ida de jangadas ao encontro da esquadra de dom Lopo de Hozes y Cordova positiva um melhoramento irrecusável. A remo, como as clássicas jangadas de outrora, não ousariam a jornada pela impossibilidade do tempo e lentidão do deslocamento alheio a uma direção estabelecida e certa.

Só o uso da vela explicaria esta viagem das jangadas pernambucanas para o cabo de Santo Agostinho, mar alto, buscando a frota guerreira que tão pouco havia de fazer pela reconquista do Brasil português e católico.

Outro acontecimento, este em janeiro de 1654, é a fuga de Nicolas Claez da fortaleza das Cinco Pontas no Recife para Itamaracá, Cabedelo e Natal, levando a notícia da rendição das armas holandesas.

Frei Rafael de Jesus, Castrioto Lusitano (primeira edição, Lisboa, 1679) narra o fato:

“Os Holandeses (pérfidos por natureza, que o são em toda a fortuna), naquele mesmo ponto em que se deu princípio à prática da entrega ordenárão (e quando menos consentirão) que um seu tenente coronel Nicolas, de cuja pessoa e traições fizemos algumas vezes memória nesta relação, saísse do Arrecife (com título e aparências de fuga) em uma jangada, que sem rumor nem vulto podia escapar facilmente à vigilância de nossa armada, favorecido da escuridão da noite, aportou à ilha d’Itamaracá; avisou o estado das cousas, e persuadiu a muitos moradores e Índios que se embarcassem com todos seus móveis, e fugissem em duas fragatas que estavão no porto; o que fizeram levando consigo todos os escravos que havia na ilha. Foi à Paraíba, deu o mesmo aviso, e aconselhou aos soldados que obrigassem com razões, quando não com violência, ao coronel Authim governador d’aquela capitania e fortaleza a que fizesse o mesmo e se embarcaram com todo recheio, munições e armas, que poderão levar. Quasi com similhante aviso e sucesso deixarão os Flamengos a fortaleza do Rio Grande, o que se fez sem que nos chegasse a menor notícia.” (Ed. de Aillaud, Paris, 1844, 598-599.)

Southey (“História do Brasil”, IIIº, 329) registra:

“Um coronel holandez, por nome Nicolaas, salvou ainda algumas das guarnições remotas. Sahindo do Recife n’uma jangada, levou a notícia a Itamaracá, Parayba e ao Potengi.”

Semelhantemente Varnhagen escreve (História das lutas com os Hollandezes no Brasil”, 378-379):

“Sucedeu porém, que em quanto a capitulação se negociava, havia conseguido escapar-se do Recife, em uma jangada, e disfarçado em pescador, o tenente coronel Claes; por ventura receoso de cair em poder dos nossos, e ser julgado como desertor e rebelde; o qual aportando na Paraíba, antes que aí se tivesse recebido a circular acima, tais notícias aterradoras espalhou, que o coronel Hautijn, com ele e os demais holandeses aí residentes, se embarcaram precipitadamente, e sem ao menos poderem dispor dos seus bens e escravos: estes com os índios, se meteram ao sertão. Cumpre acrescentar, em honra do coronel Hautijn, que antes de partir soltou ele os prisioneiros nossos que retinha; e lhes entregou a fortaleza, para que se defendessem contra qualquer ato de barbaria. Em Itamaracá o tenente coronel Lobbrecht se entregou com trezentos e trinta soldados. Os do Rio Grande se haviam embarcado, como os da Paraíba, antes de chegar a intimação.”

Esta viagem clandestina do coronel Nicolas Claez, privando aos vencedores de receber três praças de guerras com as alegrias rituais de triunfo, foi possível numa jangada.

Como seria esta jangada de janeiro de 1654? Sem vela seria possível vencer as vinte milhas do Recife a Itamaracá, as quarenta e oito a Cabedelo e as setenta e oito a Natal, numa jornada de 146 ou melhor, 150 milhas? Não é crível.

Dois estudiosos de assuntos do Brasil Holandês, José Honório Rodrigues e Joaquim Ribeiro,12 creem que a aplicação da vela à jangada foi obra do holandês:

“A jangada, que já na Carta de Pero Vaz de Caminha, vinha descrita como usança ameríndia logrou maior expansão no tempo do holandês. A razão é fácil de explicar, aliás. Nos canais e rios dos Países Baixos, desde o tempo de celtas e romanos eram comuns as balsas. Houve, pois, uma colisão de complexo cultural nórdico com um complexo americano. Creio que foi essa colisão, que solidificou esse complexo na costa nordestina. E é razoável admitir que foi obra do holandês a aplicação da vela à jangada. Isso, todavia, é uma conjetura, baseada unicamente no progresso da técnica marítima daquele povo.”

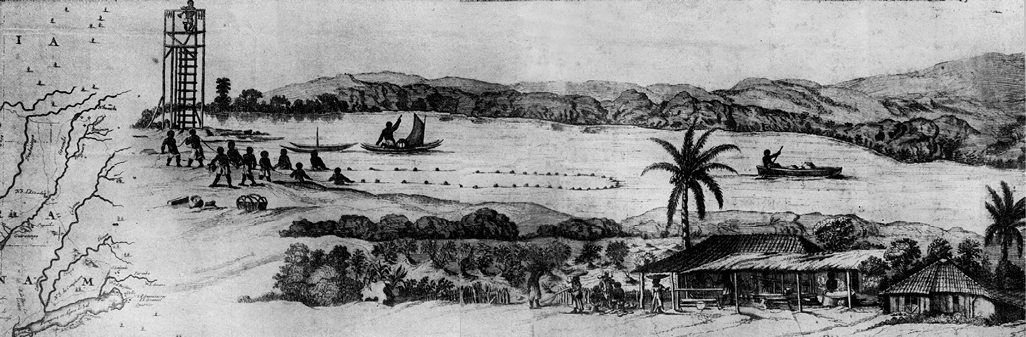

Trecho do mapa de Maragrar (1643) – Gentileza do Dr. Renato Almeida

Já no século XVII os Países Baixos estavam com sua navegação interna de rios e canais inteiramente feita pelas barcas de fundo chato, as trekxhuits13 ainda contemporâneas e popularíssimas na Holanda e que, realmente, foram trazidas para o nordeste brasileiro e entregues ao serviço de transporte nos rios e costas do domínio da Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais com o nome de barcas pichilingues. Creio que, ao lado do bróte, pichilingue é uma das duas raríssimas reminiscências batavas na linguagem do nordeste. A balsa, praticamente, desaparecera na Holanda pela sua pouca capacidade de carga e mesmo no transporte pessoal. A trekxhuit já estava reinando. Da importância da barca pichilingue no Recife resta lembrar que possuía um diretor, homem de prol, o conselheiro Gilberto de With, Presidente dos Escabinos e Diretor das barcas Pichilingues do Porto do Recife, como assina na rendição holandesa na Campina do Taborda em 23 de janeiro de 1654.

Mesmo durante o domínio português a pesca era no litoral nordestino, segundo informação do insuspeitíssimo Marcgrav, riquíssima e lucrativa para o Lusitano, quando estas cousas lhes pertenciam na íntegra. E adianta Marcgrav: – presentemente se acham muito abandonadas. Marcgrav esteve no Brasil de 1638 a 1644 e não modificou o que escrevera no seu “História Natural do Brasil” (pág. 262 da versão brasileira). O seu anotador, Joannes de Laet, na princeps de 1648 (Amsterdam, Elzevirus) é o responsável pelo período subsequente em que afirma: Depois porém esta aparece reassumida pelos nossos em grande escala. Assim, deduzo, a jangada teria para portugueses e holandeses o mesmo impulso sem predomínio sensível. O aumento da população determinava o volume do pescado. Na Holanda como em Portugal e Espanha o peixe é de preferência popular. São países com grandes extensões de praias e, ainda hoje, o pescado é indispensável em certas regiões. No Brasil holandês não sei se haveria abundância. O bacalhau, depois de 1640 vindo regularmente da Terra Nova para Pernambuco, custava mais barato que o simples peixe salpreso. O primeiro, 0,15 de florim e outro 0,20 de florim por uma libra. Seria este peixe salpreso importado da Holanda, arenques, por exemplo? E não haveria também o preparo local dos peixes nordestinos, como se costumam fazer ainda hoje e continua vendido nos mercados e ido para o interior dos Estados, para as populações sertanejas, o Voador, o Caíco, o Agulha, etc.

Surpreendente é o nenhum registo da vela nas jangadas na documentária holandesa no Brasil. Marcgrav e Nieuhof descreve a jangada sem a menor alusão à vela que seria característica. Surpreendente porque, de 1638 a 1644 viveu Jorge Marcgrav no nordeste, e Joan Nieuhof, de dezembro de 1640 a julho de 1649, reside na mesma região e nesta época, indiscutível e logicamente, a jangada já usava pano de vela.

A ida das jangadas em novembro de 1635 ao Cabo de Santo Agostinho levando notícia dos portugueses à esquadra de dom Lopo de Hozes y Cordova denuncia insofismavelmente o uso da vela e, com forte possibilidade, o emprego da bolina. Não seria crível de outra forma vencer distância e vento, soprando o nordeste para o sul, de proa, na extensão do mar.

O holandês chegara em 1630 e não havia decorrido tempo útil para uma influência decisiva, dando uma novidade de importância radical à embarcação de uso velhíssimo e concorrentemente de resistência conservadora profunda e poderosa. O homem do mar é o mais conservador pela própria essência da profissão imutável e as alterações são advindas em escala lentíssima. Cinco anos não são espaço de tempo bastante para uma transformação total no meio náutico tradicionalista. Desaparecia o emprego secular dos remos. Outra técnica estava presente, técnica da vela, conhecimento dos ventos, direção pelo remo de governo, único, substituindo toda bandada de remadores no ritmo propulsor. Não se impunha a vela durante um simples lustro. Deveria existir muito antes.

Verdade é que descobri jangadas de vela no domínio holandês e somente em 1643. Ao lado está a jangada sem vela. Pescam na costa alagoana. É uma ilustração de Marcgrav, justamente o JORGE MARCGRAV que as descreve sem velas no seu “História Natural do Brasil”. O desenho está no Brasiliae Geographica & Hydrographica Tabula Nova, continens Praefecturas de Ciriji, um Itapuama, de Paranambuco Itamarica Parayba & Potiji vel Rio Grande. Quam proprijs observationibus ac demensionibus, diuturna peregrinationi a se habitis, fundamentaliter superstruebat & Delineabat Georgius Marggraphius, Germanus, anno Christi 1643, de que há cópia na mapoteca do Ministério das Relações Exteriores.

Na altura de Alagoas há um desenho de cena de pescaria possivelmente numa das lagoas toponímicas da região. Dez indígenas puxam uma rede bem visível no colar das boias de cortiça. Um outro, empoleirado numa armação de madeira, com tablado, defesa e escada, superintende o serviço, com a buzina na mão para a comunicação das ordens. É o arrais que ainda existe nas praias do nordeste, trepado no seu girau, dirigindo a tarefa dos pescadores próximos ao litoral quando passa a piracema das tainhas.

Este “arrais” e sua aparelhagem de torre de vigia e buzina dizem da presença europeia. Entre os indígenas anteriores a 1500 não havia pensamento para organização semelhante. Ela existia em Portugal. Na Holanda a pesca é, em sua maior percentagem, de mar alto. Não existe a figura do Arrais.

À margem está uma jangada com um mastro sem vela. Adiante, deixando o porto, navega outra, empurrada a vara e com uma vela aberta.

É a mais antiga gravura que conheço de jangada com vela no Brasil.

As duas jangadas são pequenas e pertencem ao tipo das Piperis e Igapebas.

O indígena vareiro está ajoelhado. A vela medirá pouco mais de sua estatura, os lógicos 1.60 dos tupis.

É uma vela latina, quadrangular, armada numa carangueja. As latinas trabalham em caranguejas, pequena verga posta obliquamente ao mastro, quando são quadrangulares, ou sem caranguejas quando são de forma triangular porque nestas a extremidade superior se prende diretamente ao mastro. Têm o movimento de popa a proa ao contrário da vela redonda ou quadrada, trabalhando numa verga que cruza todo madeiro do mastro e se move na direção bombordo e boreste.

As velas das jangadas atuais são latinas e triangulares. Desapareceu a carangueja, indispensável para a quadrangular, usada na jangadinha de 1643.

A jangada conta ao que parece com apenas três paus e o mastro está firmado diretamente no meio. Não há banco de vela. O que denomino varapau pode ser remo com o cabo bem longo, dando a impressão do varejão português.

Dos aviamentos aparece somente o samburá para o peixe.

Na extremidade do desenho passa uma canoa sem vela, impelida a remo por um só remador e levando vasos redondos, possíveis samburás, para guardar o pescado.

Esta era a evolução da jangada na primeira metade do século XVII.

Já em 1643 estava integrada na paisagem econômica do nordeste com uma velinha quadrangular e entregue à prática de um indígena.

Houve mesmo um nome tupi para a vela quando ela se fixou no seu feitio triangular e que se tornou único. Chamavam-na “língua branca”, cû-tinga, a sutinga no nheengatu amazônico (Stradelli).

Como as velas mais antigas foram sempre quadradas14 ou trapezoidais, a latina triangular faz crer no aproveitamento de uma técnica evoluída e consciente.

Não havendo documentação brasileira da vela nas jangadas, antes de 1643 ou posteriores ao domínio flamengo, fixando os tipos intermediários do pano, é de deduzir-se que a forma triangular e em uso comum provenha de um modelo apresentado e introduzido durante fins do século XVII. Modelo já terminado e suscetível de emprego imediato e em maneira mais ou menos obrigatória pois depressa a moda se espalhou e teve aceitação por toda a costa até nossos dias.

Se pensarmos melhor o mesmo problema ocorre com as ubás, igarités e canoas igualmente sem vela no século XVI. Mas a documentação aparece nos finais do século XVII e já minuciando seu fabrico. Ninguém espera que o informador seja o padre Antônio Vieira mas realmente é ele mesmo, com a precisão sonora e rebuscada de sempre, ensinando que as velas, naturalmente para canoas, eram feitas com o desfiamento da palmeira jupati. Deduz-se insofismavelmente que as velas de algodão eram populares e naturais nas embarcações em serviço del-rei.

Escreve o padre Vieira:

“As velas, se as não há, ou rompem as de algodão, não se tecem mas lavrão-se com grande facilidade, porque são feitas de hum só páo leve e delgado, que com o benefício de um cordel se serra de alto a baixo, e se dividem em taboinhas de dous dedos de largo, e com o mesmo de que fazem as cordas, que chamam embiras, amarrão e vão tecendo as tiras, como quem tece uma esteira, e este páo de que ellas se formão se chama jupatí, e estas velas, que se enrolão com a mesma facilidade que huma esteira, tomão tanto e mais vento que o mesmo pano.”15

Não é preciso lembrar que o padre João Daniel e Rodrigues Ferreira ensinam longamente como se tece uma vela, como fazem as cordas dos barcos. Mas são notícias do século XVIII quando o uso é comum, geral e velho.

Se, como creio, as jangadas têm velas em 1635 na costa pernambucana as teriam uns quarenta anos antes? Não vamos disputar. Digamos trinta e cinco sabendo que é impossível fixar uma data como do nascimento de criança.

A aplicação da vela é para mim impositivo de mão europeia e ter-se-ia dado entre a Bahia e Pernambuco, na região mais povoada e habitual no uso jangadeiro. Quando? Fins do século XVI e antes de 1635.

Por que não antes? Porque não conheço documento que a registe ao sul ou ao norte da equinocial.

O autor da façanha seria o colonizador português. Ele adaptou a vela triangular dos muitos barcos ribeirinhos à jangada pescadeira, indispensável para o suprimento de sua casa, engenho de açúcar ou propriedade rural, confiando-a aos escravos ameríndios.

Por que desapareceu a vela quadrangular? Porque a triangular era de mais fácil manejo, dispensando a carangueja. É uma simplificação que denuncia adiantamento. As balsas sul-americanas do Pacífico usavam velas quadradas na verga. Assim a “Kon-Tiki” velejou para a Polinésia. Assim a balsa de Guaiaquil vista por Jorge Juan e Antônio de Ulloa em 1736.

Ter-se-ia verificado o uso da vela triangular quando a jangada cresceu, facilitando toda a tripulação à tarefa comum. Tira-se o mastro da carlinga e enrola-se a vela durante a pescaria.

Resta a bolina. Quando seria aplicada à jangada?

É visivelmente uma adaptação que julgo mais de duas vezes secular. Em 1809, há 145 anos, era comum. Henry Koster descreve-a nas águas do porto do Recife em 9 de dezembro de 1809: – a sliding keel let dow between the two centre logs. Certa a posição entre os dois meios talqualmente em nossos dias.

A bolina, de origem náutica europeia, recebeu do inglês o batismo, bowuline, de bug, bow, boe, proa, e line, corda.

O “Dicionário Técnico de Marinha”, (Almirante ANFILÓQUIO REIS, Rio de Janeiro, 1947), define: – “Cabo que leva mais para vante a testa de barlavento das velas, para maior efeito do vento sobre o pano”. Seu próprio nome, bow-line, corda de proa, dista materialmente da segunda acepção:

“Peça de madeira ou uma chapa de ferro, plana, resistente, em forma de grande faca, introduzida verticalmente por baixo da quilha das embarcações a vela; principalmente nos cuters, para maior estabilidade; o mesmo que “esparrela” ou “espadelo”. E ainda: – “Reforço saliente no costado dos navios, abaixo da linha de flutuação e no sentido de popa à proa, para moderar o balanço.”

A bolina da jangada é aquela peça de madeira introduzida verticalmente, como uma grande faca, metida entre os dois meios, mergulhando na água uns oitenta centímetros. Devia ter viajado muito tempo para vir de cabo comprido que prende a vela à amurada, quando se manobra para tomar vento de banda, até constituir, com o mesmo nome, uma tira de madeira, equilibradora da jangada ou dos cuters.

Conheceram-na os nossos indígenas antes de 1500? Não pode haver afirmativa. A bolina não existiu no Brasil senão muito depois da colonização.

Era conhecida por outros ameríndios? Bem possivelmente. No Peru chamavam-na guara.

No Brasil não lhe sei o nome em nenhum idioma indígena. É bem um sinal de sua ausência.

Nas embarcações sul-americanas da costa do Pacífico, com possível maior intensidade na pesca, é provável a existência da bolina, justificando o avanço das balsas para a pescaria de dourados e atuns na corrente fria de Humboldt, sessenta e mais milhas de mar alto.

Nos desenhos antigos, infelizmente sem indicação de datas, copiados por Erik Hesselberg (“Kon-Tiki e eu”, 33, ed. brasileira, São Paulo, sem data) há grande jangada com vela quadrada na proa, dois remeiros por banda e um remando na popa, o que não vi ainda nos desenhos brasileiros do século XVI. Todos remavam de lado das canoas. Mais duas jangadinhas espalham uma rede de pescar. Teriam os nossos indígenas este processo de pescar com redes utilizando as igapebas e piperis? Agradecerei a graça da informação.

Sendo assim, os elementos ameríndios do litoral do Pacífico eram mais amplos. Thor Heyerdahl afirma categoricamente a presença do que o tradutor brasileiro denominou quilhas corrediças ou sejam as “guaras” ou nossas bolinas, como anteriores aos espanhóis, vindas do tempo dos Incas. Se, como ele pensa, Kon-Tiki empregou-as em sua viagem para a Polinésia no século V, então ainda mais velhas se tornam.

Creio que, para nós, a bolina mantendo seu nome estrangeiro indica influência alienígena inicial. As jangadas possuíam denominações tupis e guardam batismo malaio. A bolina nunca nos apareceu senão com sua designação estranha que se popularizou em todo o Brasil.

As jangadas brasileiras empregam apenas uma bolina e Heyerdahl usou cinco na sua balsa. É um documento justificador de um conhecimento antiquíssimo que não tivemos em nosso litoral atlântico no nordeste, região jangadeira por excelência.

Teria a jangada recebido a bolina diretamente ou por intermédio dos barcos, canoas, baiteiras, ubás de pesca? Creio que a jangada recebeu a bolina depois de outras embarcações leves, destinadas à pesca no alto-mar. Para estas o processo modificador no plano aquisitivo foi bem maior e mais acelerado. Receberam vela, leme, cordoalha, âncora, naturalmente o tauaçu, os ensinamentos da navegação orientada pelos acidentes da costa, formas empíricas da latitude e da longitude que se denominaram caminho e assento, o primeiro de norte a sul e o segundo de leste a oeste, enfim navegação observada pela marcação de pontos fixos no litoral.

Depois da vela a bolina tornou a jangada atrevida e sem os pavores que viajavam nas igarapebas dos tupiniquins do século XVI. Não havia de surgir senão com a necessidade de fazer-se ao mar largo e a pescaria demorar tempo oportuno para obtenção de maior volume de pescado.

Esta condição apareceu quando a população, mestiça, branca, escravaria negra, avultou em número exigindo suprimento que já não podia ser atendido pelas jangadinhas velhas, remadas com o pescador sentado, as pernas estendidas e sem grandes possibilidades de aprovisionamento. A vela levava-se para longe, para a linha do mar onde os peixes abundavam, e a bolina defendia-lhes da oscilação das vagas revirando as embarcações.16

O problema conjugado da vela e da bolina nas jangadas e balsas é o motivo apaixonante de estudo de um eminente pesquisador uruguaio, o arquiteto naval Fritz A. Rabe que se dedicou com os elementos de uma inteligência penetrante à observação dos documentos existentes no assunto e nos dará em breve solução ou roteiro de todo um programa útil no conhecimento real.

De vela e bolina nos primeiros anos do século XVI conhecia eu, como a primeira notícia, o encontro do navegador Bartolomé Ruiz em 1526 com uma grande balsa, navegando com vela e bolina nas alturas do Equador nas águas do Pacífico.

Na sua “História de la Conquista del Perú” (ed. Mercurio, Madrid, 137-138, s.d.), o historiador norte-americano William H. Prescott registra o episódio de Bartolomé Ruiz em 1526.

Escreve Prescott:

“Sin permanecer en esta costa amiga lo suficiente para desengañar a los sencillos naturales, Ruiz, alejándose de la costa, entró en alta mar; pero no habia navegado mucho tiempo en esta dirección, cuando le sorprendió descubrir un buque que con la distancia parecia una carabela, pero atravesada por una vela muy grande que la arrastraba lentamente por la superficie del agua. El antiguo marinero se confundia al contemplar semejante fenómeno, porque estava seguro de que ninguna nave europea podía haber llegado antes que él a estas latitudes, y ninguna nación india de las hasta entonces descubiertas, ni aun la civilizada nación mejicana, conocia la aplicación de las velas a la navegación. Al acercarse descubrió que era una grande embarcación, o, por mejor decir, una balsa, que consistia en un gran número de vigas de una madera ligera y porosa, fuertemente atadas unas a otras, y con un ligero suelo de cañas por encima a modo de cubierta. Dos mástiles o palos gruesos, colocados en el centro del buque, sostenían una gran vela cuadrada de algodón, mientras que un grosero timón y una especie de quilla hecha con una tabla encajada entre los maderos facilitaba al marinero el que diese dirección a esta clase de buque, que seguía su curso sin la ayuda del remo (I). La sencilla construcción de esta máquina flotante bastaba para las necesidades de los indigenas, y también las ha bastado hasta la época presente, porque la balsa, con su pequeña choza en medio, aun se usa para transportar pasajeros y equipajes en algunos rios y en algunos puertos de esta parte de la costa del continente suramericano.”

Em nota assinalada sob número (I) Prescott cita: – “Traía sus mástiles y antenas de muy fina madera y velas de algodón del mismo talle de manera que los nuestros navios”.

“Relación de los primeros descub, de Pizarro y Diego de Almabro, sacada del códice núm. 120 de la Biblioteca Imperial de Viena, MS.”

Este surpreendente documento testificava a existência da vela e também da bolina, una especie de quilla hecha de con una tabla encajada entre los maderos, que Prescott denominou moveable keel, em 1526, afastando, pela situação, toda e qualquer influência europeia.

O Sr. Fritz A. Rabe, em carta que me dirigiu em 23 de julho de 1952, de Montevidéu, recusa todo crédito a Prescott:

“El primer relato de la balsa peruana proviene de Bartolomé Ruiz, quien en sua exploración hacia el sur se encontró con una de gran tamaño frente a la Isla del Gallo, en la hoy costa ecuatoriana. El relato que el historiador norteamericano Prescott hace en sua ‘History of the Conquest of Peru’ de la misma, y en especial de lo que el llama moveable keel (orza o bolina), afirmando que proviene de uno manuscrito de autor desconocido, existente en la Biblioteca Imperial de Viena, es una simples fantasia. He hecho verificar el mencionado manuscrito (identificado con el número Nova Ser. 1600) y nada, absolutamente nada, dice de algo que se pudiera parecer a un ‘moveable keel’. Sinembargo, existem indicios de que realmente ya la ‘bolina’ o ‘guara’, como la llaman en el Peru, ya existia en aquela época.”

Prescott escrevia em 1847 notando que as balsas com vela e bolina continuavam imutáveis e em pleno uso ininterrupto como nas primeiras décadas do século XVI.

De quando começou o uso da bolina e da vela? Thor Heyderdahl, o chefe da “Expedição Kon-Tiki” que alcançou de balsa a ilha Raroia na Polinésia, oito mil quilômetros de mar desde Callao no Peru, de 28 de abril a 7 de agosto de 1947, afirma, descrevendo a construção náutica:

“Em vários lugares onde existiam grandes fendas entre toros, introduzimos ao todo cinco sólidas pranchas de abeto, cujas pontas imergiam na água sob a jangada. Foram postas mais ou menos a esmo e penetraram um metro e meio n’água, tendo 25mm de espessura e 0,60 de largura. Ficavam seguras no respectivo lugar por meio de cunhas e cordas e serviam de pequeninas quilhas paralelas. Quilhas deste tipo eram usadas em todas as jangadas de pau de balsa nos tempos dos incas, muito antes da época dos descobrimentos, e eram destinadas a evitar que as jangadas chatas de pau vogassem para qualquer lado à mercê do vento e das ondas” (“A Expedição Kon-Tiki”, 56 da 5ª ed. brasileira, São Paulo, 1952).

De sua eficiência há depoimento de Thor Heyderdahl em pleno Pacífico:

“Nessa curta excursão rumo ao falso escolho, aprendemos muita coisa acerca da eficiência das quilhas corrediças e quando, posteriormente, no decorrer da viagem, Herman e Knut mergulharam juntos debaixo da jangada e salvaram a quinta quilha corrediça, ficamos sabendo ainda mais particularidades a respeito dessas curiosas pranchas, coisa que ninguém entendeu desde que os próprios índios abandonaram esse esquecido esporte. Que a tábua fizesse o trabalho de uma quilha, permitindo à jangada mover-se num ângulo com o vento, era coisa de navegação ordinária. Quando, porém, os antigos espanhóis declararam que os índios em grande parte “dirigiam” suas jangadas de pau de balsa no mar com “certas quilhas corrediças que introduziam nas fendas entre os toros de pau”, isto parecia incompreensível tanto para nós como para todos que se haviam ocupado com o problema. Como a quilha corrediça ficava segura simplesmente numa frincha estreita, não podia ser virada para o lado e servir de leme.

Descobrimos o segredo da seguinte maneira. O vento havia-se firmado e o mar estava calmo novamente, de forma que a Kon-Tiki vinha, há dias, mantendo uma rota firme, sem precisarmos bulir no remo de governo que estava amarrado. Introduzimos numa frincha posterior a quilha corrediça recuperada, e no mesmo instante a Kon-Tiki alterou o curso vários graus de oeste para noroeste, prosseguindo com firmeza e tranquilamente na sua nova derrota. Se tornávamos a puxar para cima essa quilha, a jangada volvia ao curso primitivo. Se, porém, a puxávamos para cima só até o meio, a jangada volvia, apenas até o meio, à marcha anterior. Com o simples erguer e baixar da quilha corrediça podíamos operar mudanças de curso e mantê-las sem bulir no remo de direção. Era este o engenhoso sistema dos incas. Tinham excogitado um sistema simples de balanças mediante o qual a pressão do vento na vela fazia do mastro o ponto fixo. Os dois braços eram respectivamente a jangada anterior e posterior ao mastro. Se a superfície da quilha corrediça atrás era mais pesada, a proa girava livremente com o vento, mas se era mais pesada a superfície da quilha corrediça à frente, a popa rodava com o vento. As quilhas corrediças que se acham mais próximas do mastro têm naturalmente menos eficiência por causa da relação entre braço e força. Se o vento estava de popa, as quilhas corrediças deixavam de ser eficientes, e então era impossível conservar firme a jangada sem continuamente pôr a trabalhar o remo de direção. Se a jangada permanecia assim em todo o seu comprimento, ela era um pouco comprida demais para sulcar as águas livremente... Certamente podíamos ter continuado a nossa viagem pondo em pé o timoneiro e dando-lhe a incumbência de ora empurrar uma quilha corrediça por uma fenda abaixo, ora puxá-la para cima ao invés de puxar para o lado as cordas do remo de direção, mas já estávamos tão acostumados ao remo de direção que fixamos com as quilhas corrediças numa direção geral e preferimos governar com o remo” (pp. 109-110).

A Jangada vista por Henry Koster a 9 de dezembro de 1809 no Recife. É a primeira descrição do século XIX

Esta viagem da “Kon-Tiki” da costa do Peru ao arquipélago de Tuamotu na Polinésia, nas lonjuras de 4.350 milhas de solidão oceânica sem o encontro de um só navio em 101 dias de mar, revalorizou a jangada.17

Tanto é mais sugestivo e de poderoso excitamento esta viagem da “Kon-Tiki” quanto para nós do nordeste brasileiro ela representa um elemento vivo na existência normal do povo ainda fiel às jangadas pescadoras. Por isso quando Thor Heyderdahl escreve que não existia nenhuma pessoa viva no nosso tempo que nos pudesse ministrar um curso prático avançado de como governar uma jangada indígena, responderia “presente!” a voz de mil jangadeiros das Alagoas ao Ceará.

E a pesca dos atuns e dourados na corrente fria de Humboldt, 50 a 60 milhas marítimas da costa do Peru, no tempo de Pizarro, Zarate e outros conquistadores, corresponde perfeitamente à pescaria atual nas Paredes, em distância idêntica, buscando garoupas, meros e dentões.

Talvez a afirmação de Heyderdahl se baseia na página de Prescott referente à guara peruana ou bolina dos nossos jangadeiros, negada por Fritz A. Rabe.

Da bolina nas águas sul-americanas do litoral do Pacífico a descrição incontestável data de 1736 e foi feita por Jorge Juan e Antônio de Ulloa. Devo ao Sr. Fritz A. Rabe esta informação em carta de 12 de setembro de 1952:

“También aqui los cronistas del Descobrimiento y de la Conquista, si bien ya confirman el uso de la vela, no mencionan el uso de la guara que es el equivalente de la bolina de la Jangada Brasileña. Sin embargo el uso de la vela allá por 1525 por la Balsa hace muy probable (por razones técnicas) la existencia de la “guara” en aquella época. Pero recién en 1736 existe la primera mención y una descriptión de la técnica de su uso en la “Relación Histórica del Viaje a la América del Sud” por Jorge Juan e Antonio de Ulloa. A estos brillantes autores y cronistas les debemos igualmente la primera reprodución pictórica de una de estas fascinantes embarcaciones. Ajunto una cópia fotográfica de esta ilustración, que me permito ofrecerle como testimonio de mi agradecimiento por su valiosa cooperación en la ardua tarea que realizo.”

Não temos nós do Brasil tradição denunciadora do uso da vela antes do português e mesmo quase cem anos depois de sua presença. Para a região do Amazonas, nas viagens do descobrimento em 1542 e 1639, com melhor exposição registradora, não se depara menção do pano de vela. Mesmo no Mato Grosso, tão intensamente povoado de indígenas, ainda em 1828, no Brasil Império, Luis d’Alincourt informava:

“As únicas embarcações, que na Província se empregam na navegação deste rio (Sipituba, afluente do Paraguai), são canoas grandes e pequenas, a que chamam batelões, construídas de um só tronco, puxadas a varas e a remo curtos, sendo desconhecido o uso de velas.”

Se, documentadamente, a vela existia em 1643 aplicada a uma jangadinha é de prever seu uso em finais da centúria anterior. Começaria pelas canoas, igarités, ubás, terminando pela jangada ainda em menores dimensões.

Nos compêndios didáticos brasileiros ensina-se que a vela era conhecida dos Caribes que a empregavam nas suas embarcações. O Sr. Fritz A. Rabe nega formalmente, citando Garcilaso de la Vega e outros, inclusive Brasseur de Bourbourg de quem não é possível saber-se o limite exato entre sua erudição e fantasia, ambas amplíssimas. “De acuerdo con todo lo que yo podido encontrar, a la llegada de los europeos al Mar Caribe no se conocia el uso de la vela entre los indígenas”, escreve-me o Sr. Rabe.

Crê, com opinião sedutora, que a vela estava usada no Pacífico e bem seria possível tê-la o brasileiro recebido de lá, via Peru, através dos afluentes do rio das Amazonas. Pero de Magalhães Gandavo, escrevendo antes de 1570, menciona comunicação entre os dois países... E até hoje hum só caminho lhe acharão os homens vindos do Peru a esta Província.

Gandavo cita a viagem de Orellana.

Erland Nordenskiold (“Origin of the Indian Civilizations in South America”, table-II) registrando os Oceanic culture-elements in South America, indica a vela no império do Peru durante os Incas, na América Central e México, correspondendo à presença na Melanésia e Polinésia. Precisando os tipos, Nordenskiold fixa a vela quebrada (sail, square) para o Peru incaico apenas, sem outro sinal nas demais áreas culturais etnográficas, a vela triangular (sail, triangular), identicamente usada no Peru dos Incas, somente. Para a região da América Central e México há pontos de interrogação. No Brasil, ausência de qualquer notícia, em ambos os tipos.

Assim é constatada a ausência da vela no Amazonas e Pará no século XVI, finais, e XVII até a segunda metade.

Por soma de razões técnicas tenho a vela e a bolina empregadas comumente em 1635. Impossível para mim sugerir desde quando principiara seu uso.

Problema idêntico é o Remo de Governo.

Não há durante o século XVI menção alguma de leme nas embarcações. Menos ainda nas jangadas, impelidas por um remo. Entre os indígenas não houve registo de observador denunciando-lhe o encontro. Não há menção em Métraux, “La Civilization Matérielle des Tribus Tupi-Guarani”, XXV, Paris, 1928.

Na jangada atual há o Remo de Governo que Henry Koster menciona em dezembro de 1809, a paddle used as a rudder. E o timoneiro tem o Banco de Governo, a seat for the steerman.

Clara, insofismável, segura, é a informação mais antiga de um leme de governo aplicado a uma jangada.

Não se trata de propulsor como um remo comum. É realmente um timão, orientando, dirigindo, segurando o rumo.

Nas jangadas de rolos, as mais numerosas, o leme é um grande remo. Nas jangadas de tábuas, construção recente (de 1940 em diante), o remo-leme foi substituído por um leme completo, cana do leme, haste ou madre, e porta, a folha do leme.

Quando surgiu o remo de governo para a jangada?

Deve ter sido empregado quando a vela apareceu. A vela dispensava praticamente o remo. A vela sacudiu a jangada para o alto onde o remo não teria efeito determinante e pronto. Valia, ontem como agora, um auxílio, supletivo para pequenas distâncias e aproximações. Quando a vela apareceu aproveitando o vento, naturalmente o leme impôs-se, insubstituível.

Impôs-se inicialmente pondo-se à popa ou atravessou o estágio de ir ajudando com remadas enérgicas a jangada, dando um rumo, de um ou outro lado? Na jangadinha de 1643 o indígena parece empregar o longo remo como um varejão, empurrando a embarcação para desatracá-la. Mas seria esta jangadinha desenhada por Marcgrav a única existente e veleira em toda a costa do Brasil? Precisaria um tipo encontradiço e banal, pescando numa possível lagoa mas outras não velejaram, mar adentro, sacudidas pelo terral? E estas já não possuiriam o remo avultado, de grande pá, acionada na diagonal, dando e mantendo orientação?

A jangadinha de Marcgrav afrontaria mar alto? Creio que não. Mas a necessidade ativou a construção de maiores, usando em toda extensão os paus da apeiba, prendendo-os com cavilhas para que suportassem o atrito das ondas soltas do Atlântico com o pano enfunado e gemente. É este o momento do remo de governo aparecer e agir. Aparece e age com as jangadas de volume maior e de vela grande, montando o vagalhão coroado de espuma.

De onde teria vindo este remo de governo?

As balsas são mais ou menos guiadas por varejões. As balsas do Equador e do Peru, mesmo as compostas de árvores que descem os rios para o mercado, têm um grande leme, um remo de folha enorme, talqualmente a nossa jangada. Assim, respeitando a tradição, Heyderdahl empregou-o na sua “Kon-Tiki”. Não recordo tipo de embarcação ibérica com um leme de governo igual e contemporâneo.

O nosso remo de governo representa positivamente o tipo antiquíssimo do leme.

Sua simplicidade no feitio material demonstra o primitivismo da concepção. O punho, na mesma reta do corpo, não tem a comodidade dos lemes, facilitando o manejo. E ainda não possui nome próprio. É um remo, remo de direção, mas remo.

É o único a ser empunhado pelo timoneiro do alto do seu castelo de comando, o Banco de Governo. Lembra, na distância das proporções, a Espadela ou Esparrela do barco Rabelo no rio Douro, de fundo chato ou do “Rabão”, de quilha (Armando de Matos, “O barco Rabelo”, Porto, 1940).

Os primeiros lemes usados foram grandes remos com a manobra da orientação.

Tinham a mesma forma e a técnica não se distanciava desta que vemos nos jangadeiros.

Nas pequenas canoas estreitas, baiteiras e catraias, há um remo posto na popa servindo de leme mas já propulsor com o movimento da zinga. A jangada não teria usado a zinga e sim os remos, no século XVI. A vela trouxe-lhe a necessidade da direção nas lonjuras do mar, buscando os pesqueiros. O último remo sobrevivente tornou-se o primeiro leme.

De onde recebeu a jangada o seu remo de direção? Penso ser uma utilização brasileira e indígena. Os lemes das ubás tornadas veleiras foi um remo que tomou o tamanho necessário à nova função. A folha cresceu para poder determinar pela posição na popa a maior ou menor pressão do volume d’água, obrigando a proa a ter direção oposta. Seriam os lemes das zingas ou de algumas balsas no norte do país os determinantes do modelo? O remo de governo da jangada não lhe imprime propulsão e sim rumo. Zingas empurram, com o movimento pendular de vaivém, a embarcação. Nas balsas, quando existe o grande remo, este é leme unicamente.

Mas estas ideias são apenas tentativas dispensáveis para um esclarecimento que um dia virá.

De todo exposto creio poder resumir nas proposições seguintes:

– A vela foi empregada nas jangadas em fins do século XVI porque é mais do que provável e mesmo lógico seu uso em 1635.

– O remo de governo deverá ter sido aplicado logo depois pela necessidade de direção em mar aberto.

– A bolina é um aperfeiçoamento posterior. Poderá entretanto datar do segundo quarto do século XVII.

12 José Honório Rodrigues e Joaquim Ribeiro, Civilização Holandesa no Brasil, 168, Brasiliana, 180, São Paulo, 1940.

13 Correspondendo aos “Peniches” e “chalands” dos rios e canais franceses.

14 A jangada de Ulisses tinha vela quadrada na verga.

15 Citação do almirante Alves Câmara, Ensaio sobre as Construções Navais Indígenas do Brasil, p. 121, Brasiliana-97, São Paulo, 1937.

16 José de Alencar, em 1865, no proêmio do “Iracema”, inclui a vela numa jangada nos primeiros dez anos do século XVII: “Onde vai a afouta jangada, que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela?”

17 O americano William Willis, de 61 anos na balsa “Sete Irmãzinhas”, saiu na costa do Peru em 22 de junho e atingiu, em 14 de outubro de 1954, Pago-Pago, na ilha de Toutouila, Samoa, em companhia do gato “Meekie”. Não tenho pormenores sobre a embarcação que levava roda de leme ao invés do tradicional remo de governo, usado nas nossas jangadas e na “Kon-Tiki”. Um jornal espanhol “Madrid”, de 25-X-1954, noticiando o regresso de William Willis aos Estados Unidos, de avião, informava: – El loro que también le acompañaba no terminó el viaje el gato se lo comió.