Im Februar 2014 besteigt Sarah Bergh ein Flugzeug Richtung Ghana. Die 43-jährige Münchnerin ist das erste Mal seit 20 Jahren wieder auf dem Weg dorthin. Der Grund ist eine Familienfeier: Ihre Großmutter ist gestorben. Ganz friedlich hat Madame Dora Akosua Asantewaa mit 93 Jahren ihr langes, erfülltes Leben ausgehaucht.

Sarah weiß schon länger vom Tod ihrer Oma. Bereits im Oktober 2013 erhält sie einen Anruf ihres Vaters, der ihr diese Nachricht überbringt und sie bittet, im Februar zur Beerdigung nach Afrika zu fliegen. »Das hat mich total verblüfft!«, so Sarah Bergh. »Ich fragte: ›Moment mal, fünf Monate? Muss das nicht schneller gehen?‹ Da erfuhr ich: Das ist sogar ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum. Der Hintergrund ist einfach: Die Familie ist weit verstreut, und da jeder mit seinen Kindern und Kindeskindern von überall her auf der Welt die Chance zur Anreise haben soll, wird weit im Voraus geplant und gespart.«

Sarah Bergh arbeitet im Kulturbetrieb. Sie konzipiert Kunstprojekte, organisiert Ausstellungen, moderiert Podiumsdiskussionen und Workshops. Oft thematisieren ihre Projekte das Spannungsfeld zwischen Ausgrenzung und Toleranz, wie etwa das Theaterstück »Kosmos BRD«, das sie gemeinsam mit schwarzen Jugendlichen inszenierte und in dem diese jungen Menschen auf die Suche nach ihrer Identität in der deutschen Heimat gehen. Jetzt ist Sarah Bergh selbst auf der Reise zu einem Teil ihrer ganz persönlichen Identität.

Bereits kurz nach der Ankunft lernt sie den ersten Baustein des Zusammenhalts der kommenden Tage kennen, denn für die Trauerfeier werden alle Gäste eingekleidet, wie Sarah erzählt: »Ich musste ganz schnell zu einer Schneiderin zum Vermessen. Die Stofffarbe, in dem Fall Indigoblau, sowie die Muster sind festgelegt, denn alles hat seine Bedeutung. Am ersten Tag sollte es symbolisieren: ›Ich bin in Trauer, mein Rücken ist gebrochen, und ich kann nicht mehr gerade gehen‹. Tags darauf würden es Vögel sein, die erlöst gen Himmel fliegen.« Diese Bekleidung ist erst für die Feierlichkeit der Bestattung geplant; zunächst steht noch eine andere Zeremonie an, für die ebenso ein Kleiderkodex für die engsten Familienmitglieder existiert, wie Sarah erzählt: »Wir alle trugen T-Shirts mit dem Foto meiner Großmutter. Das war berührend, ihr Konterfei überall, damit war sie natürlich sehr präsent! Es vermittelt einem sofort diese offenkundige Zugehörigkeit, und man spürt den Respekt, der einem Menschen für seine Lebensleistung entgegengebracht wird.«

Die Gäste sind so gekleidet für die Ankunft des Leichnams, denn an diesem Abend wird Dora Akosua Asantewaa zur Totenwache ins Haus von Sarahs Vater überführt. Den ganzen Tag über war der große Eingangsbereich geschmückt und vorbereitet worden. Jetzt thront in der Mitte des Raumes ein mit weißem Satin ausgekleideter Schaukasten, darüber ein Baldachin aus Spitzenvorhängen. Schließlich, so Sarah Bergh, fährt draußen ein Ambulanzfahrzeug vor: »Meine Großmutter hatte all die Monate in einem Kühlhaus gelegen und war natürlich stark präpariert. Sie trug ihr weißes Hochzeitskleid, eine schwere Perlenkette, seidige Handschuhe sowie den Brautschleier mit einem Diadem auf ihrem Kopf und lag auf einer Bahre, die von sechs jungen Männern, alle in gleiche Anzüge gekleidet, hochgehoben wurde. Jetzt – und das ist sicher für uns mit dieser typischen Tradition ›Ein Leichenzug muss ganz getragen und bedächtig sein‹ äußerst überraschend – stemmen diese sechs die Bahre hoch und tanzen, von Musik begleitet, über die Veranda hinein ins Haus.«

Die sechs Sargträger oder besser Sargtänzer werden die Trauerfeierlichkeiten begleiten und für jeden Transport, jede Überführung eine eigene Choreografie und ein eigenes Outfit parat haben.

Am nächsten Tag werden sie den massiven weißen Sarg mit Sarahs Großmutter mit einer spielerischen Leichtigkeit auf den Schultern über den Dorfplatz ihrer Heimatgemeinde balancieren und dabei gekonnt im Takt der Musik gleichzeitig ein paar Schritte vor, zurück und zur Seite tänzeln. Nach der offenen Aufbahrung, bei der jeder aus dem Dorf Abschied nehmen kann, werden die sechs schließlich den Sarg in die rote Erde einlassen, während der Pfarrer die Gebete spricht und die Trauergemeinde ihren Verlust beklagt.

Bei jedem Ritual in diesen denkwürdigen Tagen beobachtet Sarah eine Parallelität von widersprüchlichen Gefühlen: Es wird geweint und gelacht, es wird gesungen und gejammert, es werden Geschichten erzählt und es wird sehr viel getanzt: »Es ist wunderbar: Gerade noch hat man über eine lustige Anekdote von Oma gelacht, da treten die Klageweiber auf, jeweils zehn Frauen in Zweierreihen, feierlich schwarz gekleidet mit ihren imposanten Kopftüchern. Der Leichnam wird hereingebracht, und ab da – fast wie auf Knopfdruck – wird geheult und geschrien: ›Oh, she was a great person!‹ und ›Ahhhh, she went away!‹ oder ›Oh, Mighty God!‹ In dem Moment sind alle zutiefst ergriffen und fangen an zu weinen – ich natürlich auch! Die Klageweiber erfüllen eine ganz wesentliche Funktion, das geht weit über reines Beklagen und Bejammern hinaus: Sie bilden die Säule der mehrtägigen Feierlichkeiten, wie eine Art Chor in einem griechischen Drama.«

Der Chor der Klageweiber wird geleitet von einer »Zeremonienmeisterin«, einer starken Frau aus dem Dorf, einer echten Persönlichkeit mit lauter Stimme, die durch den gesamten Ablauf des mehrtägigen Festakts für die Tote führt: von der Totenwache am Freitag über die Bestattung am Samstag bis zur öffentlichen Bekundung der Familie, die sich anschließt und bis zum Sonntag andauert. Diese Bekundung spielt sich öffentlich an einem zentralen Platz in der Stadt ab, gemeinsam mit anderen Familien, die ebenfalls einen lieben Menschen zu betrauern haben. Für jede der Trauergruppen sind eigene Zelte, riesige Lautsprechertürme und Verpflegungsstände aufgebaut.

Spätestens jetzt erschließt sich die Rolle der Ornamente auf den Kleidern: Jede Familie, jeder Clan trägt sein eigenes Muster und bildet so eine sichtbare Gemeinschaft. Für Sarah Bergh ein schöner Moment: »Da denkst du dir, das sind meine Leute, das sind wir! Wir alle sind aus der ganzen Welt, aus Amerika, England, Kanada, Deutschland zusammengekommen, um dieser einen Frau zu huldigen, die nicht nur ganz besonders war, sondern all dieses neue Leben hervorgebracht hat. Sie ist Ursprung für so viele andere: 5 Kinder, 26 Enkel und 14 Urenkel. Deswegen war auch das Motto ihrer Beerdigung, die in der ganzen Gemeinde mit Postern, Flyern und Karten angekündigt worden war: ›Celebration of Life‹.«

Stilles und lautes Trauern

Ein großes, mehrtägiges Fest des Lebens. Ohne Berührungsängste. Jeder, der am offenen Sarg der alten Dame vorbeidefiliert, fasst die Tote an und steckt ihr ein kleines Geschenk unter die Satindecke. Keiner spürt Befangenheit, zu fotografieren oder zu filmen, dauernd werden Smartphones und Kameras gezückt wie bei jedem anderen Familienfest auch. Man verteilt ein Magazin an die Gäste, vergleichbar mit einer Hochzeitszeitung, mit Liedern, Psalmen, mit Bildern der Verstorbenen und aller Familienmitglieder, wie Sarah Bergh erzählt: »Das war eigentlich fast der schönste Moment. Ich dachte, du bist echt ein Teil dieser Familie. Da wurde es mir ganz warm ums Herz. In Deutschland ist mir das bei einer Beerdigung noch nie passiert. Hier ist Trauer schon fast mit Scham behaftet. Wann sieht man mal jemanden weinend über die Straße laufen, der offen zeigt: ›Es geht mir nicht gut, ich trauere!‹? Man versteckt diese Gefühle und signalisiert: ›Passt schon – es muss ja!‹ Das war für mich in Ghana ganz anders, mein Vater hat über die Tage hinweg immer wieder geweint, und das war überhaupt nicht befremdlich. Dennoch soll hier bitte nicht der Eindruck einer Hierarchie der Trauer entstehen! Wir feiern Weihnachten beispielsweise ja auch anders als Amerikaner. Wenn jemand lieber allein und privat einen Verlust beweint, dann passiert das eben im stillen Kämmerlein – ich möchte das keinesfalls bewerten. Ich stelle nur fest, dass Trauer in Ghana im Fluss des Lebens eben selbstverständlicher seinen Platz hat: dass Männer Trauer zeigen, dass jemand ganz selbstverständlich die Mühen einer langen Reise auf sich nimmt, dass es wesentlich ist, den Tod eines alten Menschen würdig zu begehen, sich als Familie gegenseitig zu stützen und für das Weiterleben zu stärken.«

Öffentliches Trauern, bei dem ein ganzes Paket an Gefühlen Ausdruck findet: die Freude, jemandem begegnet zu sein. Die Traurigkeit, ihn verloren zu haben. Dankbarkeit für alles, was er an Spuren im Leben hinterlässt. Wird Anteilnahme so offensiv für alle sichtbar auch in der Öffentlichkeit zelebriert, kann man sich dem kaum entziehen.

Aus unserer Gesellschaft hat sich die Trauer schon rein optisch zurückgezogen. Früher existierte auch bei uns ein Farbkodex, der jedoch mehr und mehr verschwunden ist, wie sich Dr. Pia Heußner erinnert: »In meiner Kindheit gab es noch das Trauerjahr: ein Jahr der Volltrauer und ein Jahr der Halbtrauer. Witwen z. B. haben ein Jahr Tiefschwarz und ein weiteres Jahr Schwarz-Weiß getragen. Das war natürlich ein ungemein starres Raster und ist unter dem Gesichtspunkt, dass Trauerprozesse zeitlich individuell verlaufen, eigentlich kontraproduktiv. Dahinter verbirgt sich allerdings die gesellschaftliche Akzeptanz eines Rückzugs, gekoppelt mit einem Signal nach außen: ›Bedrängt mich nicht, lasst mir meine Zeit zu trauern.‹«

Nach den bunten und grellen 1970er-Jahren zog in den 1980ern die Modefarbe Schwarz in die Kleiderschränke ein. Natürlich war Schwarz schon immer da, sogar noch bis Anfang des vorigen Jahrhunderts als Farbe für Brautkleider. Doch nun wurde Schwarz »cool«. Mussten tiefschwarz Gekleidete im Büro anfangs noch die kritischen Blicke ihrer Kolleg*innen und Fragen wie »Ist was mit Oma?« hinnehmen, etablierte sich Schwarz als Universaluniform für jede Gelegenheit und verdrängte seine Chiffrefunktion für Trauer. Heute kann man sogar auf Beerdigungen Bekleidung unterschiedlichster Farbgebung sehen.

Weil Schwarz die Funktion des visuellen Ausrufezeichens verloren hat, verpasst man möglicherweise, jemandem sein Mitgefühl zu bekunden. Woher soll man ahnen, ob und wie sehr jemand unter dem Verlust eines geliebten Menschen leidet? Mit dem Abstreifen gesellschaftlicher Konventionen und der Befreiung aus den für die eigene Persönlichkeit unpassenden Zwängen erlangt man zwar die individuelle Freiheit; werden jedoch die aufgegebenen Rituale nicht durch neue, kreative und zeitgemäße ersetzt, landet man im formellen Vakuum. Woran soll man sich entlanghangeln? Wie kondoliert man heute? Will jemand überhaupt kondoliert bekommen, wenn er mir farblich signalisiert: »Es ist alles normal«?

Neue Formen des Gedenkens

Warum nicht für die Trauerfeier eines guten Freundes für die Gäste ein T-Shirt mit dessen Porträt bedrucken lassen? Man kann es nach der Beerdigung weiterhin an Tagen anziehen, an denen man schon morgens spürt, dass er einem besonders fehlt. Vielleicht ergibt sich ein Gespräch über ihn in der Kaffeeküche, wenn Kollegen nachfragen, und es tut gut, sich gerade an diesem Tag über ihn auszutauschen. Wieso nicht an Allerheiligen, dem »Tag der Toten«, der in Mexiko als Día de los muertos groß gefeiert wird, ein Essen beim Mexikaner organisieren, mit einem kleinen gemeinsamen Abstecher zuvor auf den Friedhof ? Statt wieder allein am Grab der Eltern zu stehen? Warum nicht den Schmetterling, der gerade in der Symbolwelt sterbender, aber auch trauernder Kinder fest verankert ist, adaptieren? Das Bild der Befreiung der Raupe durch ihre Verpuppung, die Transformation ins zuvor Unvorstellbare durch ihr Absterben, wirkt auf viele ungemein tröstlich. Mit einem kleinen Schmetterling als Pin zum Anstecken, in der Art, wie er von Clubs als deren Erkennungszeichen verwendet wird, könnte sich beispielsweise bei einem Stehempfang oder auf einer Party ein ungewohnter Dialog entspinnen: »Ich sehe, Sie sind auch im ›Club der Trauernden‹!« »Ja, mein Mann starb vor einem Jahr an Krebs. Und wen haben Sie verloren?«

Schön ist es, neue Rituale für sich zu finden, in denen man sich ganz nah sein kann. Dies ist z. B. möglich, wenn der Papa den ganzen Himmel im Sonnenaufgang extra pink nur für die kleine Tochter gemalt hat. Solche Bilder aus der kindlichen Fantasiewelt sind für die Erwachsenen genauso tröstlich.

Das direkte Umfeld der Palliativ- und Hospizbewegung ist bereits durchdrungen von neuen Formen der Rituale. Trauerbegleitung wird als Teil des Berufs begriffen, die Angehörigen werden ermuntert und angeleitet, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Im hellen Flur im Hospiz Nordheide erstreckt sich an einer Wand das Gemälde eines Baumes bis zur Decke. An den Ästen hängen bunte Täfelchen in Form von Blättern und Herzen. Jedes ist persönlich gestaltet, mal mit einem schlichten »Danke!« darauf oder »Mama« oder auch der »Rolling-Stones-Zunge«.

Gestaltet werden diese Täfelchen von Angehörigen der verstorbenen Gäste, so Krankenschwester Heike Fricke: »Wir laden nach einer gewissen Zeit die Familien nochmals zu uns ein. Das ist ein gemütliches Beisammensein am Nachmittag, mit Kaffeetrinken und einem Austausch. Wer will, kann dabei eines dieser kleinen Blätter anfertigen, doch es ist keine Verpflichtung. Man muss dazusagen, dass nicht alle die Einladung wahrnehmen, manche schaffen es einfach nicht, nach dem Tod ihrer Lieben wieder hierherzukommen. Andere dagegen schauen immer mal wieder vorbei, einfach so, kurz auf einen Tee.«

Feiern in memoriam

Das SAPV-Team um Prof. Berend Feddersen lädt die Angehörigen der Verstorbenen ebenfalls zu einem gemeinsamen Erinnerungstag ein. Einmal im Jahr wird eine Gedenkfeier ausgerichtet, so der Palliativmediziner: »Die ganze Feier bekommt ein Motto, zu dem vom Team entsprechende Gedichte und Texte vorgetragen werden. Zudem gibt es immer eine musikalische Untermalung. Zentral ist dabei das Kerzenritual: Jeder hat schon zu Beginn ein Teelicht auf seinem Platz, dieses wird dann angezündet und das Feuer in der Stuhlreihe weitergegeben, bis alle Kerzen brennen. Im Anschluss werden sie einzeln nach vorne getragen, und man lässt sie in eine Schüssel mit Wasser zum Schwimmen oder in eine Sandschale gleiten. Das ist natürlich ein sehr ergreifender emotionaler Moment, auch für das Team. All diese Lichter zu sehen, die sich im Glasfenster der Decke spiegeln. Nach der Feier gibt es die Möglichkeit, noch bei Käse, Wein oder Wasser zusammenzusitzen und zu hören, wie es geht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist.«

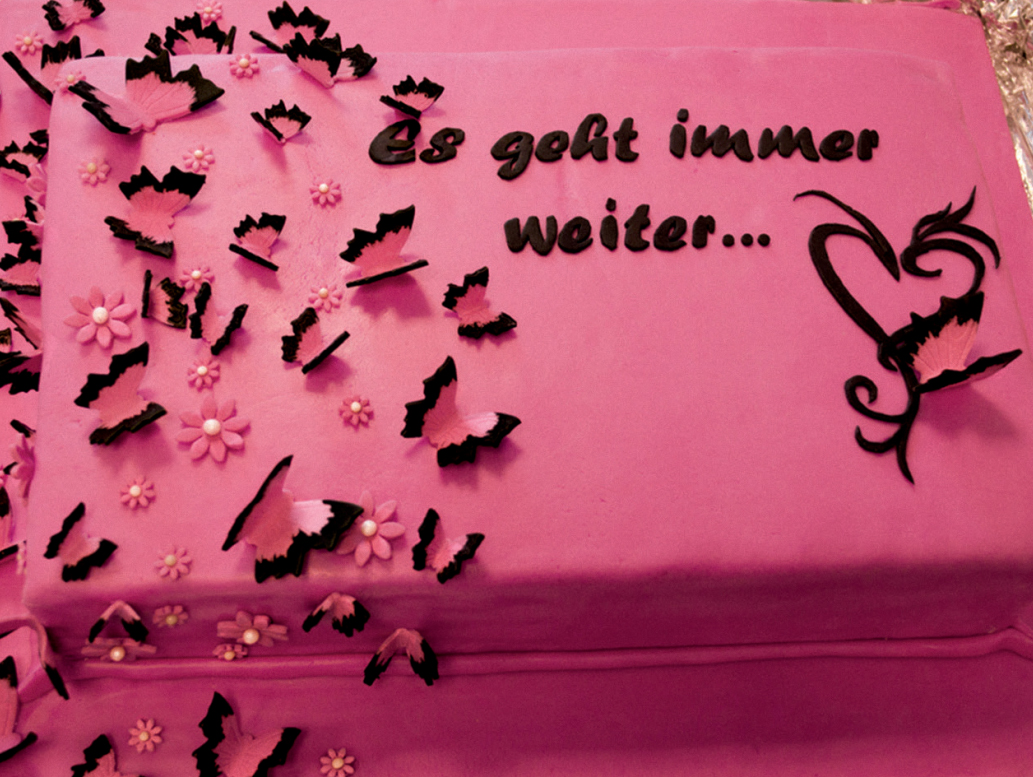

Greta Rose besucht den Ort, an dem ihre beste Freundin Steffi starb, wenige Monate nach deren Tod mit einem riesigen selbst gebackenen pinkfarbenen Kuchen voller Schmetterlinge aus Marzipan. Sie wollte dem Team im Hospiz ihren Dank aussprechen und sich gleichzeitig ihren Ängsten stellen: »Wie wird es sich dort anfühlen, jetzt mit dem zeitlichen Abstand?« »Gut!«, wird sie feststellen. Trotz der traurigen Momente am Bett in »Steffis Zimmer«, das zufällig gerade am Vormittag ihres Besuchs noch frei war, überwiegt die Erinnerung an die Wärme und Geborgenheit, die sie in diesen schweren Tagen ummantelt haben. Greta hinterlässt ihre Gedanken im Erinnerungsbuch, das hierfür im Wintergarten ausliegt. Fotos und kleine Texte erzählen über die ehemaligen Gäste und ihre Familien. Wieder steht der Freiraum im Vordergrund: Möchte ich hier trauern? Möchte ich etwas von meiner Trauer in biografischen Details preisgeben oder ein namenloses Blatt am Baum hinterlassen? Oder möchte ich alles hinter mir lassen und einfach vergessen?

Maria Lehner, die ihre sterbende Mutter zu Hause begleitete, empfindet ihre Trauer nach den ersten Monaten als sehr ausgeglichen: »Ich denke viel an Charly und rede immer noch mit ihr, wenn ich nach oben in ihr Zimmer komme, aber ohne Verzweiflung, ohne Drama! Sie hatte ein langes Leben, war beschützt und betreut bis zum Schluss und ist dann friedlich eingeschlafen. Was will man sich mehr wünschen?«

Luise Ganschor und Wolfgang Hepperle geht es im Oktober 2014, in der Fertigstellungsphase dieses Buches, den Umständen entsprechend gut. Allerdings merkt Luise, dass sie das Treppensteigen in ihre Dachgeschosswohnung inzwischen zu sehr anstrengt, sodass sie über kurz oder lang wohl ausziehen muss. Ein Teil des Weges auf ihrer persönlichen Marathonstrecke ist wieder steiler geworden. Luises Mutter Beate erzählt, wie sich ihre Gefühle verändert haben: »Die Angst vor den noch schlechteren Nachrichten ist weg, denn es ist ja die Situation eingetreten, vor der man sich immer gefürchtet hatte. Jetzt ist die Angst eine andere. Es ist die vor dem ›Danach‹.«

Trauer in Pink & Black

Barbara Stäcker kennt die Angst vor dem Unvorstellbaren: Ein geliebter Mensch soll plötzlich nicht mehr da sein? Wie soll man das ertragen? In den drei Jahren nach dem Tod ihrer Tochter Nana hat sie viele Varianten von Trauer kennengelernt: »Ich stelle immer wieder fest, dass Trauer in Aufs und Abs verläuft. Noch habe ich keinen echten Auslöser identifiziert, der verantwortlich wäre für die schlagartig ganz schwierigen Tage, an denen alles so unaushaltbar erscheint. Doch je öfter man solche Hoch- und Tiefphasen erlebt hat, umso besser lassen sich die Abschwünge aushalten. Man weiß ja, dass leichtere folgen werden. Jahrestage zählen natürlich zu den neuralgischen Punkten, wobei oftmals die Zeit vor dem eigentlichen Geburtstag oder Todestag die schlimmere zu sein scheint: Man spürt die aufsteigende Angst vor dem ›Tag X‹. Unserer Familie hilft es sehr, diese ganz speziellen Gelegenheiten mit Freunden zu verbringen, die uns ohne Verpflichtung nah sein wollen. Gemeinsam darf geweint und gelacht werden, und von Mal zu Mal gewinnt das Lachen mehr die Oberhand.«

Barbara Stäcker hat sich nach Nanas Tod nicht zurückgezogen, sondern führte viele der Aktivitäten, die sie von ihrer Tochter »geerbt« hat, weiter. Ob bei den regelmäßigen Fotoshootings für den Verein »Nana – Recover your Smile e. V.«, auf Lesungen oder Einladungen zu Kongressen, eins ist immer spürbar: Barbara ist eine Identifikationsfigur, eine Mutter, die »es irgendwie geschafft hat«. Bisweilen schwingt durchaus Skepsis mit: Ob bei all den Aktivitäten ihre Trauer nicht zu kurz kommt? Doch der könne man gar nicht entfliehen, so Barbara: »Manchmal kommt mir Trauer vor wie eine enge Begleiterin mit einem starken Eigenleben, die immer wieder ihr Recht auf Zeit fordert. Wenn ich über einen längeren Zeitraum sehr viel zu tun hatte, merke ich, wie sie mit Vehemenz und Tränen ihre Wahrnehmung einfordert.«

Barbaras Stärke ist für viele faszinierend, weil sie doch mit das Schlimmste durchmachen musste, was Eltern passieren kann: das eigene Kind zu verlieren. Ihr selbst sind solche Abstufungen der Trauer fremd: »Wie bei den meisten Dingen im Leben sollte man es auch hier unterlassen, zu vergleichen und zu werten. Wie kann ich mir anmaßen, darüber zu urteilen, welcher Tod der schlimmere ist: der des eigenen Kindes? Wenn es als Baby oder als Erwachsener stirbt? Eines Elternteils? Des Partners? Wer sollte da den Anspruch auf die größte Trauer haben? Kein Mensch hat das Recht, über die Tiefe der Gefühle anderer zu urteilen, weder über die Liebe noch über die Trauer.«

Wie jeder Einzelne trauern wird, ist nicht vorauszusehen, so Prof. Feddersen: »Wenn man sich auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten kann, wenn es noch eine gemeinsame Zeit gibt, mag das einfacher sein, als wenn der Tod plötzlich und völlig unerwartet etwa durch einen Unfall eintritt. Das steht natürlich in krassem Gegensatz zu dem, was sich die Mehrzahl der Bevölkerung für sich selbst wünscht, da denken viele: am liebsten plötzlich umfallen, und man ist ›weg‹. Für den, der geht, mag das verheißungsvoll sein; für den, der bleibt, ist das jedoch besonders schwer.«

Prof. Feddersen beobachtet immer wieder, wie sehr es hilft, sich der letzten Zeit bewusst zu sein. Jemanden auf diesem letzten Wegstück begleiten zu dürfen, sei der größte Liebesdienst, den man sich schenken könne, so der Palliativmediziner: »All die gemeinsamen Ängste, Sorgen und Beschwernisse, zu pflegen, zu wickeln, sauber zu machen. Und dann im Nachhinein das Gefühl zu haben, man konnte den letzten Lebensabschnitt genau so gestalten, wie er oder sie es sich immer gewünscht hat. Das ist eine große Kraftquelle für die Trauer danach. Die Kurven der Zielgeraden gemeinsam gemeistert zu haben, mit allen ehrlichen Gefühlen. Und es ist ja zum Heulen, da muss man seine Tränen nicht zurückhalten!«

Eine junge Patientin von Prof. Feddersen hinterließ ihren Eltern ein kleines Buch mit zahlreichen Aktivitäten, die ihre Eltern nach ihrem Tod machen sollten: gemeinsam in die Oper gehen, einen Spaziergang im Park, ihr Lieblingsessen kochen. »Das hat ihnen ungemein geholfen in ihrer Trauer. Sie durchlebten Momente, in denen alle in Gedanken miteinander vereint waren – auch mit der Verstorbenen, denn alle wussten: ›Ja, ich habe jetzt genau das getan, was du dir gewünscht hast. Ich habe mir etwas gegönnt, und du warst mit dabei, und es war so schön und hat gutgetan.‹«

Die Gedanken beim Gedenken

Was wird von uns bleiben? Wer wird sich an uns erinnern? Und wie? Nehmen wir einmal an, der »Geist der zukünftigen Weihnacht« aus Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte würde uns eines Nachts erscheinen und uns posthum durch die Orte geleiten, an denen wir gelebt und gewirkt haben. Was würden wir sehen? Vor Gram gebeugte Gestalten, denen die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben steht? Menschen, die uns vergessen haben? Die sich freuen, dass wir weg sind? Oder Menschen, die sich liebevoll an uns erinnern, selbst wenn es oftmals höllisch wehtut?

Was würden wir denn selbst sehen wollen? Haben wir die Größe, die Menschen, die wir lieben, freizugeben? Würden wir uns freuen, sie lachend und glücklich zu sehen?

Auch Nana Stäcker hat ihrer Mutter vor ihrem Tod eine Art Versprechen abgenommen. Die 21-Jährige wünschte sich eine Zukunft für ihre Mutter, in der sie weiterhin die Dinge unternimmt, die sie beide so genossen haben: gemeinsam durch die Stadt bummeln, einen kleinen Ausflug raus an den See machen, einen Städtetrip übers Wochenende planen. Barbara Stäcker fällt das zuerst alles andere als leicht. Doch immer wieder hört sie förmlich die Stimme ihrer Tochter: »Ach komm, Mama, jetzt stell dich nicht so an!« Schritt für Schritt konfrontiert sie sich also mit Situationen, die sie lieber vermeiden möchte.

Ihr Mann Axel Stäcker, der früher stundenlang zusammen mit Nana in seinem kleinen Studio im Keller Musik machte, wendet sich bewusst dem Komponieren zu und entwickelt Sounds und Songs rund um den Verein »Nana – Recover your Smile«. Auch für ihn wäre das Verdrängen kein geeigneter Weg: »Es gibt Tage, da fahre ich ganz gezielt an einen Ort, an den ich starke Erinnerungen habe. Etwa in den Schlosspark in Oberschleißheim, da hatte Nana eines ihrer letzten Fotoshootings. Wenn ich dort hinkomme und der Schmerz mich völlig erfasst, dann spüre ich etwas Lebendiges von ihr in mir.«

Auf Facebook fanden die Eltern Gleichgesinnte. In einer geschlossenen Gruppe, deren Inhalte für andere Nutzer nicht sichtbar sind, tauschen sich verwaiste Eltern aus, die die Erinnerung an ihre Kinder wachhalten wollen, ohne daran zu zerbrechen. Deren Leben sich nach dem Tod der Kinder komplett verändert hat – nicht nur negativ. Die Elterngruppe, obwohl im ganzen Bundesgebiet verstreut, trifft sich in unregelmäßigen Abständen persönlich. Freundschaften entstehen, denn man teilt das gleiche Leid. Nicht alle diese Eltern haben ihr Kind wie die Stäckers nach einer längeren Krankheit verloren; hier finden sich auch Eltern, deren Kind gänzlich ohne Vorwarnung starb, eines Morgens bei einem Autounfall, durch Suizid, aber auch durch Mord oder Totschlag. Vielleicht noch mit wenigen dramatischen Stunden in einem Krankenhaus.

Eineinhalb Jahre ist Inia alt, als sie an Pfingsten 2011 hohes Fieber bekommt. Ihre Mutter Luise Wally Langwald bringt sie in die Klinik, doch dort verschlechtert sich der Zustand des kleinen Mädchens mit jeder Stunde. Grund dafür ist eine Meningokokken-Infektion, die sich unaufhaltsam ausbreitet und zum seltenen Waterhouse-Friderichsen-Syndrom führt. Inia wird immer schwächer und schließlich bewusstlos. Ein Spezialist aus einer anderen Klinik übernimmt die Behandlung. Doch die Bakterien der Erkrankung überschwemmen den Körper mit Giftstoffen. Elf Stunden, nachdem Luise Langwald ihre Tochter ins Krankenhaus gebracht hat, ist das kleine Mädchen tot.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Klinik sind entsetzt über diesen schnellen Verlauf. Sie drängen die Mutter, das Kind so rasch wie möglich vom Bestatter abholen zu lassen. Doch Luise, die vor Jahren in einer Zeitschrift gelesen hatte, wie wichtig der Faktor Zeit für den Abschied ist, weigert sich: »Ich habe gesagt: ›Ich gehe nirgendwohin. Ich bleibe mit meiner Tochter hier in diesem Zimmer und rufe meine Familie an, damit sie hierherkommt.‹«

Inias Vater und die Großeltern treffen nach kürzester Zeit ein, zusammen mit Inias älterem Bruder Emil, entgegen der Empfehlung des Klinikpersonals. Er ist vier Jahre alt und versteht nicht, warum seine Schwester, die gestern noch so lebendig in ihrem Bett lag, sich jetzt gar nicht mehr bewegt. »Mach die Augen auf, wir wollen doch nach Hause gehen!«, wird er ihr schließlich zurufen.

Ist der Tod für immer?

Wie soll ein Kind den Tod verstehen? »Was ist tot?« »Ist das wie Schlafen?« »Wacht man wieder auf ?« Emil hatte die Chance, es selbst herauszufinden. Er durfte den Tod berühren, ihn mit eigenen Händen begreifen, wie Luise Langwald erzählt: »Er saß noch vier Stunden mit Inia im Bett. Wir erklärten ihm, was passiert ist, worauf er sehr still wurde. In den kommenden Tagen war es ihm wichtig, dass wir Inia jeden Tag beim Bestatter ›besuchten‹. Natürlich haben wir alle zusammen ihren Sarg gestaltet, und Emil durfte den Grabstein auswählen. Wir haben dabei auf eine Umrandung verzichtet; stattdessen hat Emil Steine an einem Fluss gesammelt, die jetzt die Einfassung ihres Grabes bilden. Emil hat nie viel gefragt. Für ihn war ganz klar, dass Inia jetzt im Himmel ist und auf uns wartet.«

Nach der Beerdigung beginnt Emil viel zu malen und ist auffallend ruhig, so Luise Langwald: »Den ersten Monat war er ein ganz stilles Kind, doch irgendwann ist wohl der Knoten geplatzt, und er hat angefangen zu weinen und zu reden. Ich glaube, er hat tief in sich gespürt, dass er ruhig sein musste. Den ersten Monat hatte niemand Nerven für ihn. Er ist einfach so mitgelaufen. Wir mussten uns erst selbst fangen, bevor wir ihn in seinem Schmerz überhaupt wahrnehmen konnten.«

Luise Langwald hat ihren Sohn bewusst in den Trauerprozess eingebunden. Es war ihr erster Impuls, sie wollte ihm gegenüber ehrlich sein und ihm keinesfalls etwas vormachen: »Ich glaube, dass man viele Wahrheiten aushalten kann, wenn einem dabei die Hand gehalten wird. Der Tod gehört zum Leben. Wir werden alle irgendwann sterben, und ich möchte nicht, dass mein Sohn an den Verlusten des Lebens zerbricht, nur weil ich zu feige war, an seiner Seite zu gehen und das eine oder andere mit ihm durchzustehen.«

Luise Langwald gibt ihrem Sohn dafür Hilfsmittel an die Hand. Er bekommt einen Koffer geschenkt, den er selbst mit Erinnerungsstücken an seine Schwester gestalten darf. Findet er heute etwas Interessantes, was ihr auch gefallen würde, kommt es hier hinein. Wenn die Familie sich zu großen Festen trifft, lässt sie zum Abschluss Luftballons für Inia steigen. Jeder hängt einen kleinen Gruß an sie daran. Und sollte Emil wichtige Dinge zu besprechen haben, tut er dies mit Inias Kuscheltier.

Am 26. Juni 2013 schreibt Luise Langwald auf Facebook: »Die Trauer bleibt (m)ein Lebensthema. Nicht nur die Zeit hat doch irgendwie die Wunden geheilt. Ich habe meines dazu beigetragen. Ich habe gelitten, gehadert, mich wund geschrien und geweint. Ich habe mich beruhigt. Ich habe Schmerz und Verlust angenommen, akzeptiert. Sie werden zu mir gehören, mein ganzes Leben, wie auch diese einzigartige Liebe zu mir gehört, mir bleiben wird. Sie wird immer ein Teil von mir sein, wie auch diese Liebe immer bei mir sein wird.«

Emil ist heute acht, Inia wäre jetzt fünf Jahre alt. Luise Langwald selbst ist gerade erst 25. Sie führt das Leben einer jungen Frau, studiert, geht auf Partys, trifft Freunde. Wer es nicht weiß, würde bei der attraktiven dunkelhaarigen Frau, die so viel Lebenslust ausstrahlt, nie vermuten, dass sie einen derartigen Schicksalsschlag hinter sich hat. Sie würde ihre Geschichte niemals jemandem aufdrängen, nicht etwa, weil sie darüber nicht sprechen möchte. Luise will nicht in eine Schublade gesteckt werden, nicht nur wahrgenommen werden als »die trauernde Mutter«. Zumal sie diesem Klischee – wie immer es genau aussehen mag – auch nicht entspricht. Eine Erwartungshaltung zu bedienen von der Art, man müsse sich nach dem Tod eines geliebten Menschen verkriechen und jahrelang einen großen Bogen um alles Gesellige machen, ist ihr fremd.

Trauern wie ein Kind

Diese Haltung lehrte sie ein Kind – ihr Sohn Emil: »Das Trauern hat mir Emil beigebracht. Wenn man Kinder beobachtet, kann man Wesentliches von ihnen lernen. Sie lassen ihre Traurigkeit nicht nur zu, sie lassen sie richtig raus, um dann wieder in die Welt hinauszugehen. Für Kinder ist das völlig natürlich. Ich habe mir das von meinem Sohn abgeschaut: Wenn ich traurig bin, weine ich, und wenn es mir gut geht, erlaube ich mir, an etwas anderes zu denken. Ich finde, man muss kein schlechtes Gewissen haben, nur weil man wieder lacht und das Leben spannend findet. Normalerweise empfinden nur Kinder so, und es ist toll, wenn man sich durch sie diese Kunst wieder aneignen kann.«

Tita Kern, fachliche Leitung der Kinderstiftung der AETAS Lebens- und Trauerkultur zum Thema Kinder und Sterbende

Wie offen sollte man Kindern gegenüber sein, wenn jemand in der Familie sterben wird?

Oftmals haben wir Erwachsene eine ganz andere Vorstellung von dem, was Kindern Sorgen bereitet oder Angst macht. Dann laufen wir Gefahr, Grenzen eher aus unserer Sorge heraus zu stecken und damit entweder nicht am Erleben des Kindes orientiert zu sein oder aber seine Grenzen zu übersehen.

Eine gute Vorbereitung und eigene Klarheit in Bezug auf die zu besprechenden Themen sind in jedem Fall hilfreich. So kann es ein geeignetes Vorgehen sein, eine Basis aus den zentralen Inhalten zu vermitteln und diesen ersten Schritt als Ausgangspunkt für Fragen des Kindes zu nutzen.

Vielleicht ist dann der erste Ausgangspunkt »nur«, dass Papas Körper sehr krank ist. So hat die kindliche Psyche die Chance, Nähe und Abstand zum Thema, eigene Sorgen und Schwerpunkte, aber auch Tempo und Dosierung des Themas mitzubestimmen. Wichtiger jedoch als ein inhaltliches Besprechen ist oft die vermittelte Haltung, die diese Art von Gesprächen durchziehen kann: »Das Thema ist schwierig und macht mich traurig. Trotzdem bin ich die Große und du die Kleine. Ich weiß auch in schmerzhaften Zeiten, wie es geht, und du kannst mich alles fragen, was in deinem Kopf oder deinem Herzen auftaucht und Angst macht oder eine Antwort braucht.«

Manchmal können ein ehrliches »Das weiß ich nicht« und das gemeinsame Aushalten der Ungewissheit bereits Antwort sein, manchmal können auch ein »Das ist eine wichtige Frage. Ich muss erst darüber nachdenken« und ein »darauf Zurückkommen« nach eigener Rückversicherung viel Tempo aus dem eigenen Gedankenkarussell nehmen.

Was braucht ein Kind in dieser Zeit der Trauer?

Man sollte seinem Kind Folgendes vermitteln:

Wie vermittelt man das Thema kindgerecht?

Es gibt viele Formulierungen, die Kindern in Bezug auf Themen wie Krankheit, Tod und Sterben hilfreiche Trittsteine sein können. Wir arbeiten in der AETAS-Kinderstiftung schon lange mit Bildern und Worten, die bereits jungen Kindern ermöglichen, Körper-Seele-Unterschiede, Sterben, Tod, Abschied vom Körper, aber auch Spezialthemen wie Depression, Psychose oder Suizid auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe einzuordnen und als Orientierung zu nutzen. Vorgedanken, wenn ich mit einem Kind sprechen möchte und muss, sollten sein:

Ein bewährtes Bild beschreibt, dass es wie bei einem Ruderboot auf die Balance zwischen den Ruderbewegungen auf der einen und der anderen Seite ankommt, um in der Bewältigung schwieriger Lebensphasen vorwärtszukommen. Das leuchtet jedem – auch jungen Kindern – unmittelbar ein.

Das eine Ruder steht dabei für die Auseinandersetzung mit dem Schwierigen. Das andere Ruder steht für alles, was die Kraft dafür bringt durchzuhalten. Dieses Bild, ursprünglich von der LMU München entwickelt, eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten zu entdecken, welche Aufgaben jedes Familienmitglied gerade haben könnte. Bei den Kleinsten ist es dann vielleicht »ein Blümchen pflücken für Mama« und »mit Jannis auf den Spielplatz gehen«. Für die Großen ist das Bild des Ruderboots unter Umständen eine wichtige Erinnerung daran, dass für sie dasselbe gilt, dass auch sie nicht nur auf einer Seite rudern dürfen und letztlich auch in diesem Bereich Vorbild für ihre Kleinen sind.

Allein in Deutschland sterben jedes Jahr rund 250 000 Menschen plötzlich und unerwartet, alle 53 Minuten nimmt sich ein Mensch das Leben. Zurück bleiben Kinder, deren Seelen eine tiefe, kaum zu tragende Verletzung erleiden. Die AETAS-Kinderstiftung leistet professionelle Kinderkrisenintervention für Kinder und Jugendliche nach einem traumatischen Lebensereignis.

Die Frage »Und nun?« stellt sich den Angehörigen unweigerlich, wenn der Tod eingetreten ist. Viele wissen nicht genau, was als Nächstes auf sie zukommt. Was muss ich jetzt organisieren? Wie viel Zeit habe ich?

Es muss keine Hektik an den Tag gelegt werden. Es besteht Zeit, sich zu verabschieden, zu weinen und zu trauern. Eine Arzt, eine Ärztin, der behandelnde Hausarzt oder eine Ärztin vom Palliativteam kommt nach ca. vier Stunden, wenn die sicheren Todeszeichen eingetreten sind: Totenstarre und Totenflecken. Die Medizinerin oder der Mediziner konstatiert den Tod und stellt den Totenschein aus. Dieser besteht aus einem vertraulichen Teil, der in einem Umschlag verschlossen und in dem u. a. die Todesursache vermerkt wird. Und aus einem nicht vertraulichen Teil, der für das Standesamt bestimmt ist. Beide Teile müssen vorliegen, damit der Bestatter die Leiche abholen kann.

Bestattungsunternehmen haben in der Regel eine 24-Stunden-Bereitschaft, was bedeutet, dass sie auch am Wochenende, an Feiertagen und nachts abholen. Es ist eher günstig, das Bestattungsinstitut zeitnah zu informieren, was aber nicht bedingen muss, dass dieses gleich kommt. Der oder die Verstorbene kann noch 24 Stunden zu Hause bleiben; wenn er oder sie eingesargt ist, auch bis zu drei Tage (siehe Seite hier).

Daheim Abschied nehmen

Der Leichnam kann mit einem Waschlappen und etwas warmem Wasser gewaschen werden. Dies hat rituellen Charakter und tut den meisten Hinterbliebenen nach einer ersten Überwindungsphase sehr gut. Das Umziehen ist in den ersten vier Stunden noch problemlos möglich, mit dem Eintreten der Totenstarre aber zunächst nicht mehr, bis diese sich wieder löst.

Man kann natürlich auch dem Bestattungsinstitut die gewünschte Kleidung mitgeben. Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Leichenschau vornimmt, ist zwar verpflichtet, diese an der entkleideten Leiche vorzunehmen – das schließt jedoch ein Umziehen zuvor nicht aus. Auch ein Schminken und Frisieren der Haare kann für die Hinterbliebenen eine wertvolle rituelle Handlung sein, ebenso wie das Entzünden einer Kerze oder das Drapieren von Blumen.

Viele haben noch gelernt, dass man nach dem eingetretenen Tod dem oder der Verstorbenen das Kinn hochbinden muss, damit der Mund nicht offen steht. Ein zur Rolle gewickeltes Handtuch unter dem Kinn erfüllt denselben Zweck und sieht nicht aus wie ein altmodischer Zahnarztverband.

Von Florian Rauch, Geschäftsführer der AETAS Lebens- und Trauerkultur und Autor von »Das letzte Fest«, Irisiana Verlag

Zu Hause sterben – zu Hause aufbahren

Es gibt immer noch Menschen, die glauben, ein Verstorbener dürfte nicht in der Wohnung verbleiben. Die Menschen haben Angst vor dem oder der Toten. Sie haben es nicht gelernt und in der Regel noch nie einen Verstorbenen gesehen, bis das erste Mal jemand in der Familie stirbt – oftmals sind es »erst« die Eltern. Dann kommen Arzt oder Ärztin und Freundinnen, die glauben, das Beste sei, den Verstorbenen sofort abholen zu lassen. Zum Schutz für den Betroffenen, aus Glaubenssätzen heraus oder aus Unwissenheit.

Voraussetzungen Nach der Leichenordnung z. B. der Stadt München dürfen Verstorbene ohne Einsargung einen Tag aufgebahrt werden. Möchten Angehörige die Verstorbene länger im Haus behalten, muss unter Wahrung der Würde eine Einsargung vorgenommen werden. Dann kann die Verstorbene bis zu drei Tage nach Eintritt des Todes zu Hause aufgebahrt werden. Man kann einen Verstorbenen auch aus dem Pflegeheim oder Krankenhaus nach Hause holen – dann muss er angezogen und in einem Sarg eingebettet sein und darf keine ansteckende Krankheit haben.

Aufbahrung zu Hause Wenn die Familie jemanden bei sich behalten möchte, will sie die Verstorbene vielleicht auch selbst waschen und anziehen. Bei einer Waschung geht es in der Regel um eine rituelle Geste. Wenn es möglich ist, sollten die ersten Stunden genutzt werden, um den Toten zu waschen und anzuziehen. Gut wäre es, ihm oder ihr ein Tuch auf das Gesicht zu legen, falls Flüssigkeiten beim Bewegen des oder der Verstorbenen austreten.

Man muss allerdings abwarten, bis der Arzt den Totenschein ausgestellt hat. Entweder schafft man es zeitlich noch, bis die Totenstarre einsetzt (innerhalb von vier bis zwölf Stunden) oder man wartet ab, da die Totenstarre sich teilweise auch wieder löst. Zumindest so weit, dass man den Verstorbenen gut ankleiden kann. Bei der Bekleidung sind die gesetzlichen Regelungen zu beachten: Es ist leicht vergängliches Material wie Leinen, Wolle, Seide oder Viskose zu verwenden. Nicht erlaubt sind Ledersachen oder Schuhe. Gleiches gilt für mögliche Grabbeigaben; sie sollten aus leicht vergänglichem Material bestehen. Das können Bilder, Bücher oder Stofftiere sein. Auch wenn die Familie den Sarg geschlossen hat, wird er am Friedhof nochmals geöffnet, um zu kontrollieren, dass auch wirklich die Verstorbene im Sarg liegt, sie »schicklich« eingebettet wurde – und vor allem, dass sich keine Sargbeigaben darin befinden, die man nicht mitgeben darf.

Wenn eine Familie beschließt, einen Verstorbenen oder eine Verstorbene noch einen Tag oder länger bei sich zu behalten, bekommt sie Zeit geschenkt, in ihren bekannten Räumen ganz intim und persönlich Abschied nehmen zu können. Die Angehörigen verabschieden sich Stück für Stück, indem sie immer wieder in den Raum gehen, sich gemeinsam erinnern, ihn oder sie berühren, weinen, schweigen, beten. Bis sich bei ihnen das Gefühl einstellt, die Tote gehen lassen zu können, ohne dass jemand von außen kommt und drängt. Somit nehmen Bestatter den Leichnam nicht weg, sondern die Familie gibt das Signal, dass sie jetzt kommen dürfen, um ihn abzuholen.

Bestatter – Partner in schwerer Zeit

Alles Weitere regelt das Bestattungsinstitut. Im persönlichen Gespräch wird die Frage nach der Beerdigung mit den dazugehörigen Formalitäten geklärt, auch die Art der Bestattung und die Gestaltung der Trauerfeier. Ebenfalls vom Bestattungsinstitut erhält man die Sterbeurkunde für das Familienstammbuch – ein wichtiges Dokument, mit dem alle nötigen Behördengänge absolviert werden können sowie gegebenenfalls Kündigungen von Abonnements, Mitgliedschaften etc.

Bestattungs- und Grabkosten

In der Regel kosten alle Bestattungsarten – egal, ob Urnen-, Erd- oder Baumbestattung – in etwa gleich viel. Die Kosten für Gräber weisen in den Kommunen in Deutschland große Unterschiede auf – sie können bei einem Waldgrab bei unter 100 Euro im Jahr und 5000 Euro für ein Baumgrab liegen. Möglich sind auch das anonyme Gräberfeld, eine Urnennische oder -mauer. Hier muss man sich also vor Ort bei der jeweiligen Friedhofsverwaltung informieren.

Für wie lange ein Grab erworben werden kann, hängt auch von der Bodenbeschaffenheit ab. Hier gibt es enorme Unterschiede – die Dauer kann zwischen 10 und 30 Jahren liegen.

Kreativität in der Grabgestaltung

Die Friedhöfe sind in sogenannte Sektionen eingeteilt; diese geben vor, wie ein Grabstein beschaffen sein darf, wie groß, wie breit, wie tief. Der Spielraum ist da leider sehr eingeschränkt. Es gibt aber auch Sektionen »ohne Gestaltungsvorschriften« – dort ist man deutlich freier. Trotzdem gelten bestimmte Maße, Material- und Verarbeitungsvorschriften.

Was nicht-christliche Symbolik, Motive für junge Verstorbene oder Multimediaelemente betrifft, hat sich auf einigen Friedhöfen in Deutschland schon vieles gelockert. Es kommt also sehr auf die zuständige Kommune an und selbstverständlich auch auf die ortsansässigen Steinmetze, die die Ideen der Angehörigen umsetzen. Häufig sind keine handwerklich gefertigten Grabsteine mehr auf den Friedhöfen anzutreffen, sondern eher maschinell bearbeitete – und bei diesen sind der Kreativität Grenzen gesetzt.

Die Rolle von Ritualen

Es zeigt sich immer wieder, wie entscheidend für die Trauer das Abschiednehmen von dem oder der Verstorbenen ist, die Tote oder den Toten zu sehen und zu berühren, wie wichtig das Heraussuchen der Kleidung, das Waschen und Anziehen, das Bemalen des Sargs, die Sargbeigaben, das Gestalten eines Erinnerungsbilds und das gemeinsame Schließen des Sargs sind. Daher klären wir von AETAS die Angehörigen immer genau auf, warum wir bestimmte Rituale anbieten und welchen Sinn sie erfüllen sollen.

Da Rituale nur innerlich ihre Wirkung entfalten, lassen sie sich nicht jedem Menschen gleichermaßen »überstülpen«. Trauernde müssen selbst herausfinden, was für sie am wirksamsten und wohltuendsten ist. Ein Ritual kann uns dabei helfen, über den Weg in unser Unterbewusstsein unsere Seele wieder zu heilen. Rituale machen oft sichtbar, was nicht sein darf oder sein kann. Sie geben dem Schmerz Raum und unterdrücken ihn nicht. Sie bestätigen den Verlust und verschleiern ihn nicht. Sie unterstützen und öffnen den Ausdruck von Trauer. Sie bedeuten: Ich werde aktiv – ich komme zurück ins Tun und ins Gestalten.

Durch Rituale kann das, was wir im Innersten fühlen, nach außen gelangen. So wirken sie auf verschiedenen Ebenen, die die oder der Trauernde momentan vielleicht gar nicht benennen kann. Daher merkt man oft erst im Nachhinein, wie wichtig die begangenen Rituale für einen in dem Moment waren und es auf lange Sicht bleiben.

Wie wird es sein, unser Sterben? Und wann? Unter welchen Umständen? Wie zu Beginn des Buches gibt es darauf auch jetzt noch immer keine Antwort, für niemanden. Vielleicht könnte der Krebspatient auf dem Weg in die Tagesklinik auf dem frisch gewischten Fußboden ausrutschen und sich das Genick brechen? Könnte er umgekehrt seine Behandlungen gut überstehen, um im gesegneten Alter von 95 Jahren friedlich einzuschlafen?

Mag die Zukunft für uns auch im Dunkeln liegen: Bis dahin haben wir die Chance, unseren Einfluss auf das Hier und Jetzt geltend zu machen.

Ein paar letzte Fragen …

Wann haben wir zuletzt ein Mahl so genossen, dass wir jede einzelne Zutat zu schmecken glaubten? Wann sind wir das letzte Mal mitten in der Nacht aufgestanden, nur um den Mond zu betrachten?

Wann haben wir zuletzt einem anderen Menschen unsere wahren Gefühle offenbart? Wann haben wir jemandem so kompromisslos gezeigt, wie sehr wir eine Streicheleinheit benötigen – wie die Katze, die sich wohlig vor unseren Füßen rekelt? Wann haben wir das letzte Mal zu erkennen gegeben, wie sehr wir uns über einen Besuch freuen – wie der Hund, der zur Begrüßung außer sich vor Freude hochspringt?

Wann haben wir eigentlich das letzte Mal etwas zum allerersten Mal getan? Wir haben ihn jetzt, diesen Augenblick. Machen wir das Beste daraus!