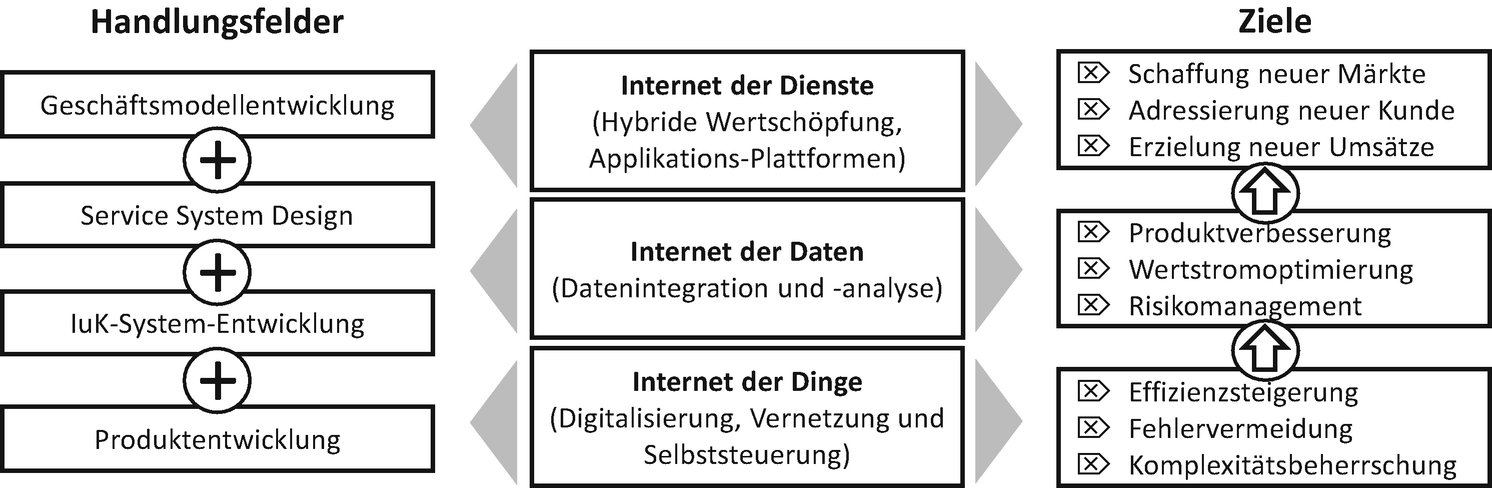

4.1 Einleitung: Wandel der Logistik durch das Internet der Dinge , Daten und Dienste

Der technologische Wandel von Produkten durch Digitalisierung und Vernetzung revolutioniert Wertschöpfungsketten und ermöglicht auch Herstellern von Industriegütern, ihre aktuellen Geschäftsmodelle zu überdenken – von der Entwicklung und Herstellung bis zum Einsatz und dem Management ihres Produktes bei den Kunden [1]. Hierbei ist das Ziel nicht mehr nur, Effizienzvorteile durch Prozesstransparenz zu gewinnen, sondern den Markt für die eigenen Produkte so zu verändern, dass neue Kunden gewonnen und andere Formen der Umsatzgenerierung durch Service-Einnahmen realisiert werden können. Zur Umsetzung dieser hybriden Wertschöpfung gewinnen unternehmensübergreifende IT-Plattformen, datenbasierte Dienstleistungen sowie Betreibermodelle immer mehr an Bedeutung.

Gezielte Produktentwicklung auf der Grundlage von Modularisierung und Digitalisierung führt zu intelligenten, skalierbaren Produkten im Sinne des „Internets der Dinge“ (Internet of Things: IoT) [2]. Deren grundlegenden Fähigkeiten wie beispielsweise durchgängige Identifizierung, Lokalisierung und dezentrale Vernetzung sind insbesondere für die Logistikbranche vielversprechend, deren ureigene Aufgabe die Orchestrierung des Materialflusses und des dazu notwendigen Informationsflusses in und zwischen Unternehmen ist. Die Weiterentwicklung der Materialflusstechnik und die Verschmelzung der realen mit der digitalen Welt ermöglicht eine materialflussintegrierte Informationsvernetzung über System- und Unternehmensgrenzen hinweg sowie eine Optimierung von Logistikprozessen durch Transparenz von Bewegungs- und Bestandsdaten bis hin zu einer dezentralen Steuerung [3]. Die produkt- und herstellerübergreifende Zusammenführung der während des Einsatzes der Produkte generierten Daten in Daten-Plattformen (als Cloud-Systeme im „Internet der Daten“) ermöglicht die digitale Integration von Wertschöpfungsnetzwerken in der möglichst vollständig abgebildeten digitalen Fabrik oder digitalen Supply Chain. Auf Basis von Datenintegration und -analyse können neue Dienstleistungen im Sinne des „Internets der Dienste“ (Internet of Services: IoS) entwickelt werden. Die Entwicklung dieses „Service-Systems“ sollte von der Kundenperspektive ausgehen und auf diesbezügliche Prozess- und Produktoptimierung zielen. Hierbei sind in der Logistik durch übergreifende Prozesstransparenz vor allem Geschwindigkeits- und Effizienzvorteile, aber auch eine schnelle Erkennung von Störungen in der Wertschöpfungskette als eine Verbesserung des Risikomanagements in der Supply Chain möglich. Die permanente Optimierung der Wertschöpfung der Kunden durch die eigenen hybriden Produkte steigert die Marktposition der Hersteller signifikant. Mit Betreibermodellen können darüber hinaus Anteile der Wertschöpfungskette des Kunden übernommen werden und langfristige Partnerschaften die Marktposition nachhaltig stärken.

kurzfristig: Reduktion von Kosten und Risiken durch Digitalisierung und Optimierung der Wertschöpfungskette

mittelfristig: Erhöhung des Umsatzes durch neue Dienstleistungen und Produkte

langfristig: Wachstum der Profitabilität durch Gewinnung neuer Kunden bis hin zum Schaffen neuer Märkte.

Handlungsfelder und Ziele des Internets der Dinge, Daten und Dienste

Die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen auf Grundlage der Digitalisierung von Produkten soll im Folgenden am Beispiel des Sonderladungsträgers dargestellt werden. Die Hersteller von Ladungsträgern stehen durch die zunehmende „Commoditisierung“ ihrer Produkte sowie durch globale Konkurrenz unter hohem Wettbewerbsdruck, so dass deren Kernwertschöpfung zunehmend in Länder mit niedrigen Lohnkosten abwandert. Die Chancen, die sich aus einer Transformation des Geschäftsmodells durch modulare, rekonfigurierbare Ladungsträgergestaltung und der Nutzung von IoT-Technologien für Ladungsträgerhersteller und -anwender ergeben, eröffnen hier einen Weg zu zukünftiger Wertschöpfung. Die dargestellten Ergebnisse sind im Rahmen des durch das BMWi geförderten Forschungsprojekts „iSLT.NET“ mit den Projektpartnern GEBHARDT Logistic Solutions GmbH, BMW AG, DRÄXLMAIER GROUP, Lehrstuhl fml der Technischen Universität München, Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services sowie TZ PULS der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut entstanden. Das Forschungsprojekt „iSLT.NET“ erforscht technologische Lösungen für die Gestaltung und den unternehmensübergreifenden Einsatz von modularen und intelligenten Sonderladungsträgern, untersucht darüber hinaus die allgemeinen Potenziale von ladungsträger- und datenbasierten Dienstleistungen für alle relevanten Akteure und macht diese schließlich auch im Sinne eines tragfähigen Geschäftsmodells als Betreibermodell in einer prototypischen Implementierung nutzbar.

4.2 Herausforderungen des heutigen Ladungsträgermanagements in der automobilen Supply Chain

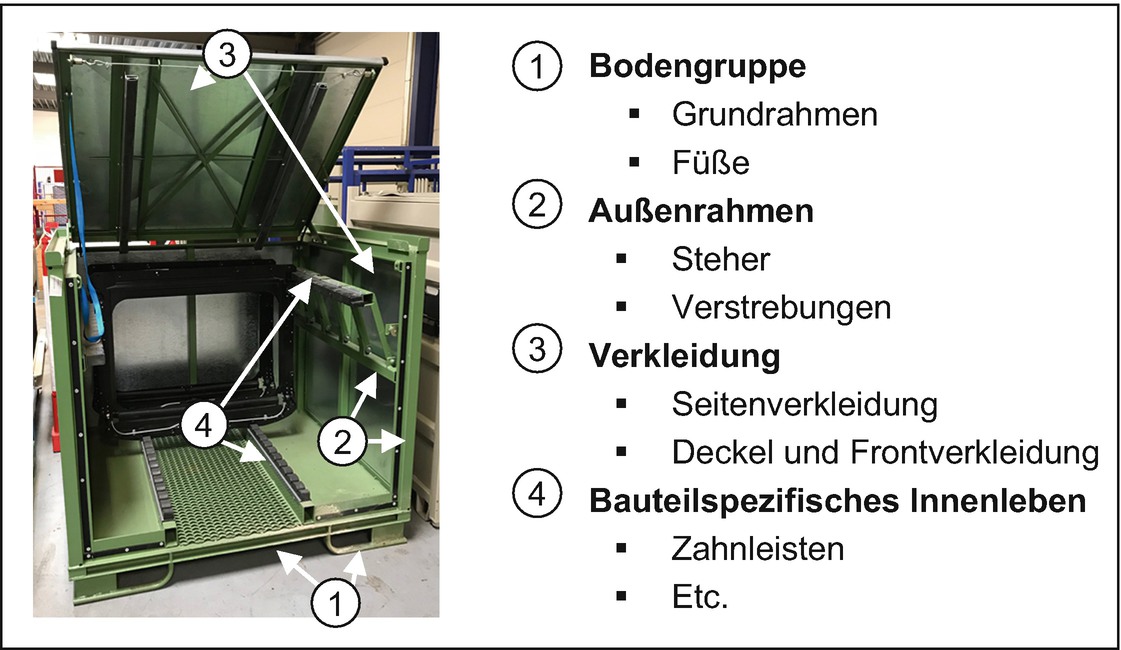

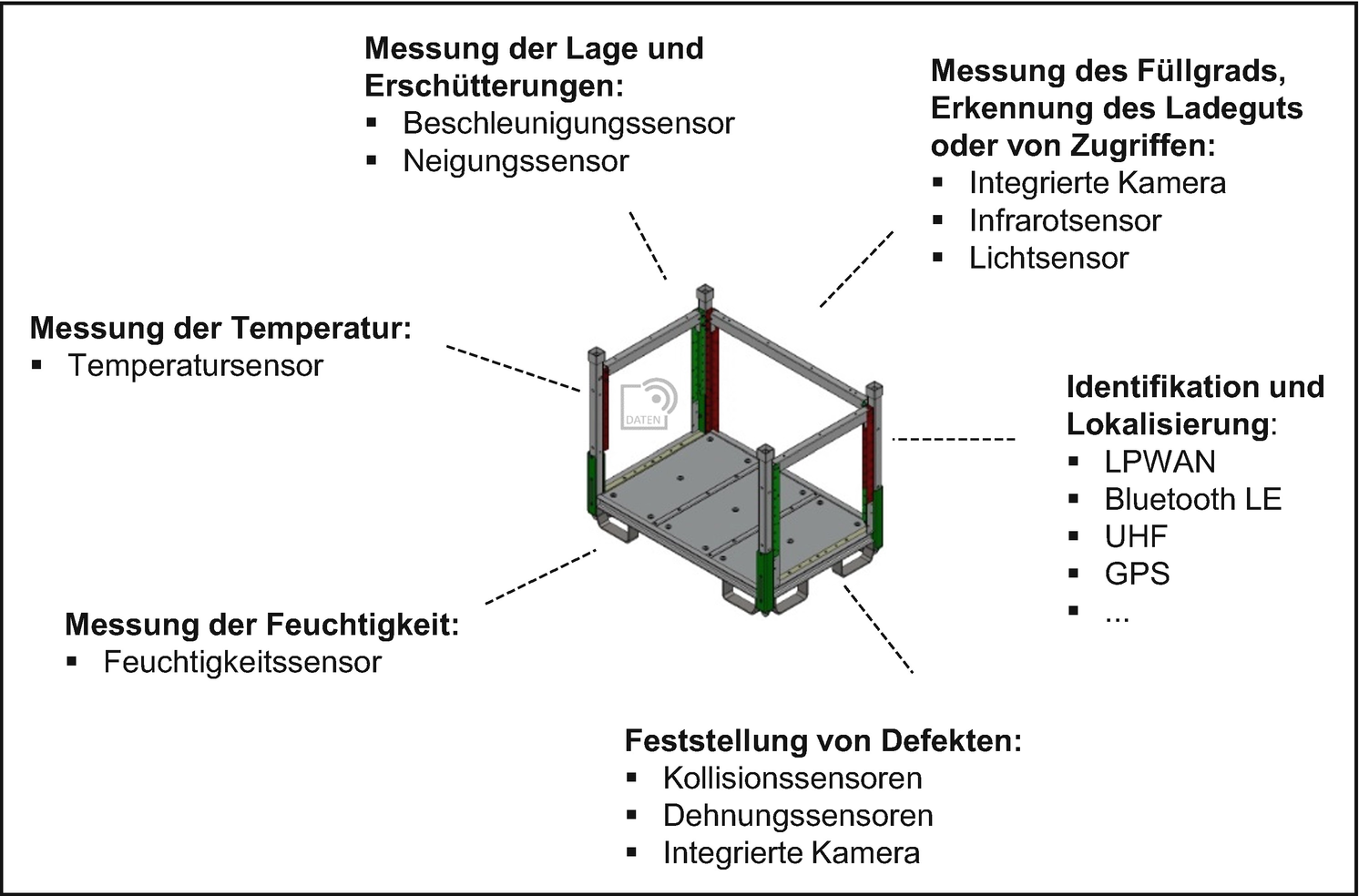

Aufbau eines beispielhaften Sonderladungsträgers. (Mit freundlicher Genehmigung von © Martina Romer & Gebhardt Logistic Solutions GmbH 2018. All Rights Reserved)

Sonderladungsträger sind bei kurzen Ladungsträgernutzungszyklen und komplexen unternehmensübergreifenden Prozessen im Behältermanagement mit hohen Kosten für die beteiligten Unternehmen verbunden [4]. Diese Herausforderung trifft vor allem die Automobilindustrie mit ihren häufigen Produktänderungen und der anfälligen Just-in-Time-Logistik. Ein Modellwechsel in der Automobilindustrie führt zur Neuentwicklung und damit zur Geometrieänderung von Bauteilen, zum Neuaufbau der Supply Chain und zur Änderung von Anforderungen an den Prozess der Materialbelieferung und -bereitstellung an das Montageband. Die Folge ist, dass die Sonderladungsträger des aktuellen Modells in den meisten Fällen für das Nachfolgemodell nicht mehr nutzbar sind und nach Nutzungsende – im Durchschnitt alle vier bis sechs Jahre – verschrottet werden, da Umbauten aufgrund der Fertigungsweise nur mit hohem Aufwand möglich sind. Für den Modellwechsel müssen Sonderladungsträger daher simultan zum Produktentwicklungsprozess der zu transportierenden Bauteile neu entwickelt und rechtzeitig zum Start der Produktion beschafft werden. Dies bedarf eines durchweg hohen Abstimmungsaufwands zwischen allen beteiligten Partnern wie dem Ladungsträgerhersteller, den betroffenen Zulieferern und Logistikdienstleistern sowie dem OEM und ist mit zahlreichen zeitintensiven Änderungsschleifen verbunden, die den Start der Serienproduktion gefährden können.

Auch in Bezug auf die Steuerung und Überwachung von Behälterflüssen in der operativen Supply Chain bestehen im heutigen Industrieumfeld zahlreiche Herausforderungen. So fehlt in den heterogenen Wertschöpfungsketten oftmals eine geeignete IT- und Kommunikationsinfrastruktur, um transparent und unternehmensübergreifend Materialbewegungen und -bestände zu ermitteln. Nicht selten müssen Behälterbestände aufwendig durch Mitarbeiter gezählt, manuell in proprietären Systemen verbucht und per E-Mail mit den anderen Unternehmen des Supply Chain abgeglichen werden. Schwund und Beschädigungen verursachen laufende finanzielle Aufwände und können nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden. Intransparenz über Behälterbestände und -bewegungen führen häufig zu Überbeständen auf der einen und schlechter Behälterverfügbarkeit am Bedarfsort auf der anderen Seite. Dies kann zu Störungen in der Supply Chain durch Ausweichverpackungen, Spätlieferungen oder im schlimmsten Fall sogar zur Unterbrechung der Produktion führen.

4.3 Vom Wandel des Produktes zum neuen Geschäftsmodell

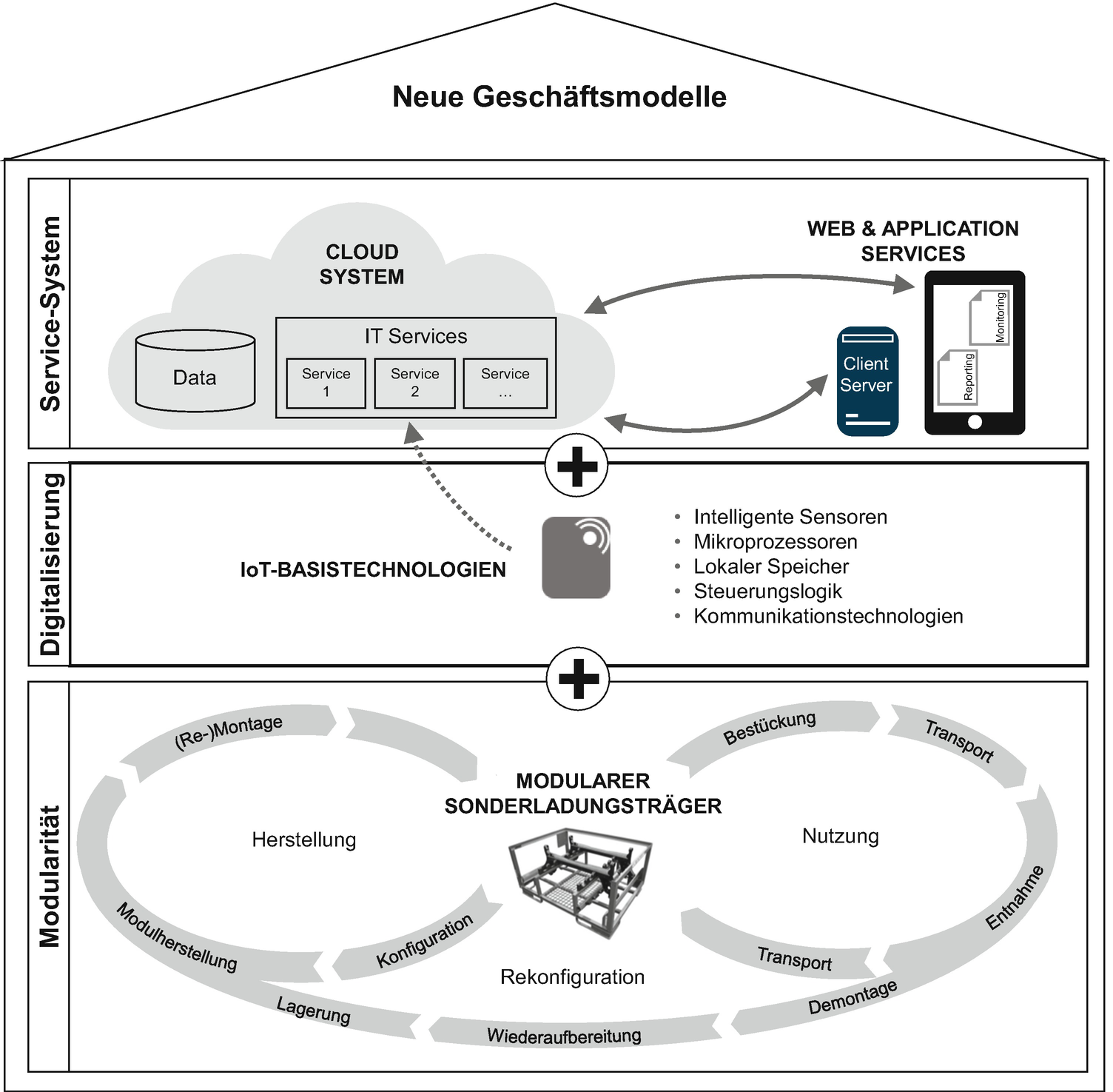

Um den gestiegenen Herausforderungen des Behältermanagements gerecht zu werden, müssen Technologien des Internets der Dinge in Ladungsträger integriert werden [5]. Die Weiterentwicklung des Sonderladungsträgers im Sinne des Internets der Dinge, Daten und Dienste ermöglicht den Herstellern durch die Analyse der gewonnenen Ladungsträgerdaten und die konsequente Modularisierung von Hardware und produktbegleitenden Dienstleistungen im Baukastenprinzip die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle.

Ladungsträgerhersteller offerieren den Kunden bis dato Konzeption und Konstruktion sowie Herstellung von Sonderladungsträgern auf Projektbasis. Die Potenziale eines Betreibermodells für einen unternehmensübergreifenden Ladungsträger-Pool wurden aufgezeigt und vereinzelt in die Praxis umgesetzt [6]. Durch die Modularisierung und Demontierbarkeit der Ladungsträger wird die Ressourcenverschwendung durch Ladungsträgerverschrottung mit Hilfe der unternehmensübergreifenden Rekonfiguration und Wiederverwendbarkeit der Sonderladungsträger-Module im Netzwerk minimiert [7]. Dies ermöglicht eine hohe Skalierbarkeit von Nutzungsdauer und Anzahl der Sonderladungsträger in den Ladungsträgerkreisläufen. Kunden können insbesondere von einer kurzzyklischen Ladungsträgernutzung ohne hohe Investitionen profitieren.

Die Digitalisierung des Ladungsträgers insbesondere mit Hilfe intelligenter Sensorik und Kommunikationstechnologien ermöglicht es den Herstellern aber weit darüber hinaus gehend, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und ihr Angebot gezielt um produktbegleitende Dienstleistungen zu erweitern. Ladungsträgerhersteller können nun als Plattformbetreiber ihre Ladungsträger mit erweiterten Funktionen, Dienstleistungen und IT-Diensten im Rahmen eines „Container-as-a-service“-Betreibermodells anbieten [8]. Durch die permanente Erfassung und Auswertung der Behälterdaten und damit auch der Warenbewegungen entlang der Supply Chain können Störungen frühzeitig erkannt und das Supply-Chain-Risikomanagement der Kunden deutlich verbessert werden. Zudem können auf Grundlage der gewonnenen Transparenz die Ladungsträgerbestände und Logistikprozesse der Kunden dynamisch optimiert werden. Zur Realisierung dieses Service-Systems ist eine umfassende Transformation des Geschäftsmodells der Ladungsträgerhersteller vom reinen Investitionsgutverkauf zum Angebot von intelligenten Produkten und produktbegleitenden Dienstleistungen notwendig.

Kernelemente des Netzwerks für intelligente Sonderladungsträger

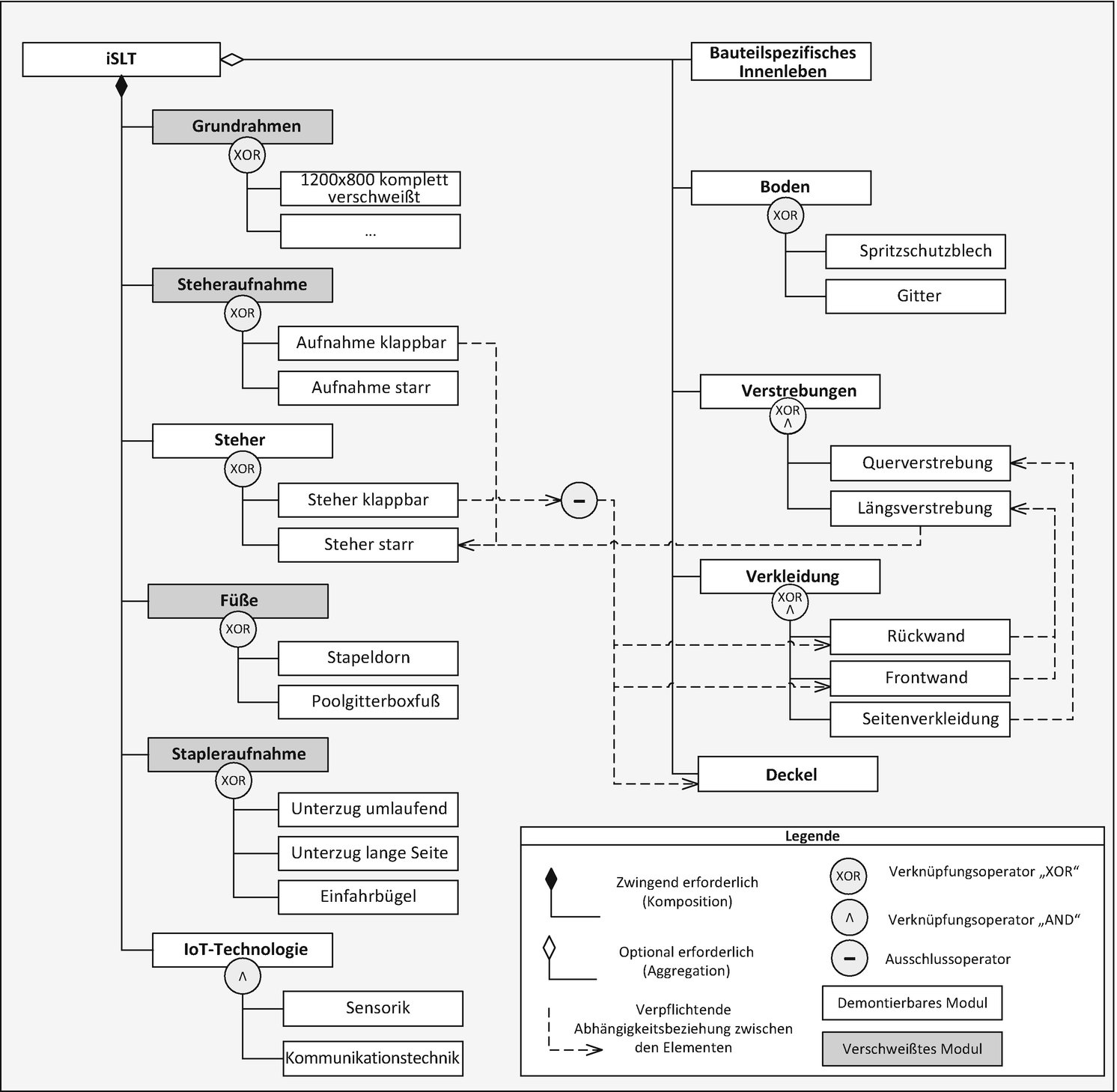

4.4 Modularität: durch modulare Ladungsträger zur Wiederverwendung und Skalierbarkeit

Herkömmliche Sonderladungsträger bestehen hauptsächlich aus einzelnen Stahlbauteilen die zu einem Ladungsträger zusammengeschweißt werden. Nach Nutzungsende ist ein Umbau des Sonderladungsträgers in den meisten Fällen nicht möglich. Um diesen Nachteil zu überwinden, wurden in den letzten Jahren von einigen Anwenderunternehmen nachhaltigere Konzepte entwickelt, sogenannte modulare Sonderladungsträger (MLT), die eine Demontage zum Nutzungsende und damit die Rekonfigurierbarkeit und Wiederverwendbarkeit der einzelnen Module für den nächsten Nutzungszyklus erlauben (siehe zum Beispiel [4]). Module des MLT können beispielsweise durch Schraubverbindungen zusammengefügt werden. Dadurch wird der modulare Ladungsträger nach Nutzungsende demontierbar und die Einzelmodule können in weiteren Nutzungszyklen wiederverwendet werden. Die Einsatzdauer eines einzelnen Moduls wird dann von der bisherigen Nutzungsdauer eines Ladungsträgers entkoppelt [7].

Konfigurierbarer Baukasten des iSLT

Ladungsträgerhersteller können durch die Produktion von standardisierten Modulen des anwenderübergreifenden Baukastens signifikante Skaleneffekte in der Beschaffung und Fertigung erzielen. Durch die Kombinatorik der Module bietet der Ladungsträgerhersteller seinen Kunden trotz der Standardisierung auf Modulebene Flexibilität in der Gestaltung. Gleichzeitig kann der Ladungsträgerhersteller eine hohe Verfügbarkeit seiner Module gewährleisten, da er häufig nachgefragte Module vorproduzieren kann. Zudem führt die Wiederverwendung der Module über mehrere Nutzungszyklen zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit und zu Kostenvorteilen sowohl beim Ladungsträgerhersteller als auch bei seinen Kunden [6].

4.5 Digitalisierung: von intelligenten Ladungsträgern zu transparenten Prozessen

Durch die Ausstattung von Ladungsträgern mit Basistechnologien des Internets der Dinge können herkömmliche Ladungsträger zu Cyber-Physischen-Systemen weiterentwickelt werden. Das in den Ladungsträger zu integrierende „IoT-Modul“ umfasst Hardware (z. B. Sensoren und Mikroprozessoren), Software (z. B. Steuerungslogik) und Kommunikationstechnik (z. B. Funktechnik, Schnittstellen und Antennen). Durch intelligente Sensorik und die Fähigkeit, mit anderen Systemen zu kommunizieren, werden Ladungsträger zu identifizierbaren, lokalisierbaren und selbstaktiven intelligenten Objekten des Internets der Dinge weiterentwickelt [5]. Intelligente Ladungsträger können selbstständig relevante Zustands- und Umgebungsdaten innerhalb der Supply-Chain erfassen und filtern sowie diese Informationen über Funktechnologien mit anderen logistischen Objekten und IT-Systemen teilen, um beispielsweise mögliche Beschädigungen am Ladungsträger und am transportierenden Ladegut festzustellen und regelbasiert Qualitätssicherungsprozesse zu veranlassen.

Beispielhafte Funktionen und mögliche Sensorik-Ausstattung intelligenter Ladungsträger

Die ermittelten Daten des intelligenten Ladungsträgers können von diesem gefiltert und über definierte Zeiten lokal gespeichert sowie regelbasiert über funkbasierende Kommunikationstechnologien wie beispielsweise LPWAN, Bluetooth LE oder UHF über entsprechende Gateways an andere IT-Systeme weitergegeben werden. In Cloud-Systemen erfolgt die Zusammenführung dieser Informationen mit den Datenströmen anderer Logistikobjekte. Dort werden die gewonnen Daten verarbeitet und gespeichert sowie durch unterschiedliche IT-Dienste analysiert und für den Nutzer auswertbar über Web- und Applikations-Server zur Verfügung gestellt, bzw. an andere IT-Systeme (wie ERP- oder SCM-Systeme) weitergegeben. Im Ladungsträgermanagement verschmilzt damit letztlich die physikalische mit der virtuellen Welt und es entsteht ein sogenanntes Cyber-Physisches-System. Der Ladungsträger erhält einen möglichst vollständigen digitalen Zwilling mit einer Nutzungs- und Zustandsakte der Einzelmodule.

Insbesondere durch die von Technologien des Internets der Dinge erfassten und digitalisierten Daten lassen sich vielfältige Dienstleistungen und IT-Dienste zur Überwachung, Steuerung und Optimierung der Supply Chain ableiten [8].

4.6 Service-System: durch Datenintegration zur Dienstleistungsplattform

Mit der gewonnen Transparenz über die Behälterbewegungen und Zustandsdaten der Supply-Chain-Prozesse können den Kunden über ein cloudbasiertes Service-System vielfältige Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden [8]. Es entstehen völlig neue Nutzenangebote, indem die Funktionen des physischen Ladungsträgers mit Dienstleistungen und „Software Services“ verknüpft werden.

Eine zentrale Rolle beim Aufbau des Service-Systems spielt der Betreiber des iSLT-Netzwerks. Dieser bietet über seine integrierte Produkt-Plattform sowohl den physischen iSLT als auch produktbezogene Dienstleistungen und IT-Services an. Die einzelnen hybriden Angebote sind über einen digitalen Marktplatz modular buchbar. Die IT-Dienste des intelligenten, modularen Sonderladungsträgers sind für den Kunden über Web-Applikationen (Web-Apps) und IT-Schnittstellen zugänglich.

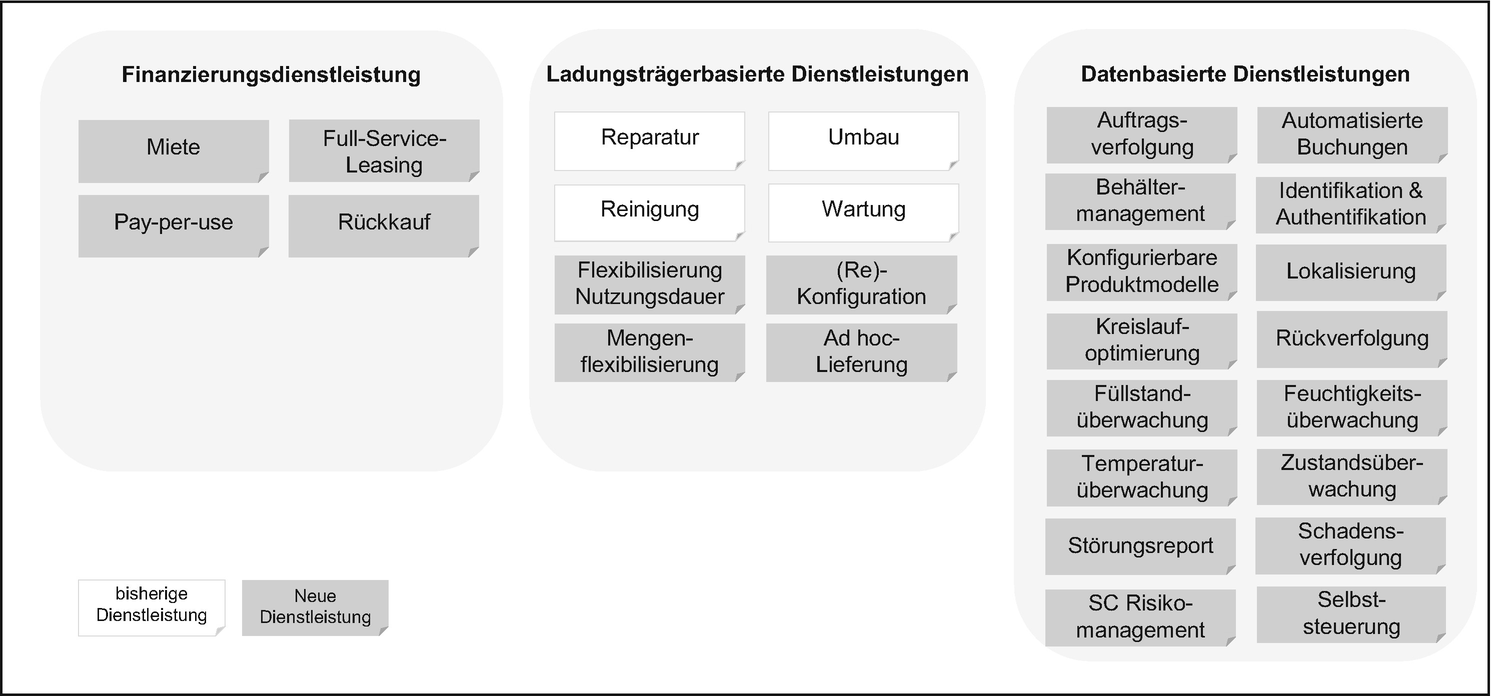

Mögliche Dienstleistungen innerhalb des iSLT-Netzwerkes

Die Finanzierungsdienstleistungen ermöglichen unterschiedliche Abrechnungsmodelle von Sonderladungsträgern: neben dem klassischen Finanzierungsmodell, dem Kauf von Ladungsträgern, sind dies der mögliche Rückkauf sowie Miete und Full-Service-Leasing. Bei letzteren werden Ladungsträger für einen vereinbarten Zeitraum dem Kunden überlassen, mit dem Ziel, die bisherigen Investitionen der Unternehmen zur Beschaffung von Ladungsträgern in laufende Miet- oder Leasingzinsen umzuwandeln, die durch den Restwert der Ladungsträger nach Nutzungsende in Summe deutlich niedriger liegen. Darüber hinausgehend können bei einem Pay-per-use-Zahlungsmodell dem Kunden statt fester, nutzungsabhängige Gebühren in Rechnung gestellt werden, beispielsweise für die tatsächliche Anzahl an Kreisläufen, die Ladungsträger zwischen OEM und Zulieferer durchlaufen.

Neben unterschiedlichen Finanzierungsmodellen umfasst das Service-System zudem Dienstleistungen für den physischen Ladungsträger, die primär durch dessen Rekonfigurierbarkeit und die Standardisierung der Einzelmodule ermöglicht werden. Hauptsächliches Ziel ist hierbei, den Ladungsträger anforderungsgerecht bereitzustellen und für den einsatzfähigen Zustand und den Erhalt der Funktionsfähigkeit der Ladungsträger zu sorgen.

Mit der „Konfiguration“ werden Module gemäß den Kundenanforderungen zu einem Ladungsträger montiert und ausgeliefert. Ein Austausch von Modulen auf Grund einer notwendigen „Rekonfiguration“ ist während des Nutzungszykluses möglich. Verschiedene Dienstleistungen bieten dem Kunden darüber einen flexiblen Nutzungszyklus, das heißt eine „Zeit- und Mengenflexibilität“ entsprechend der Entwicklung der Ladungsträgerbedarfe. Beispielsweise können Ladungsträger, die vor Vertragsende nicht mehr benötigt werden, zurückgegeben werden. Werden aufgrund unerwarteter Nachfrage mehr Ladungsträger benötigt als vereinbart, wären diese mit der Dienstleistung „Ad-hoc-Lieferung“ für den Kunden sehr kurzfristig verfügbar. Hierzu ist ein Vorhalt auch von bauteilindividuellen Modulen durch den Betreiber notwendig, um etwaige Mehrbedarfe umgehend ausliefern zu können.

In regelmäßigen Abständen soll durch die „Wartung“ präventiv eine Zustandsprüfung des Ladungsträgers stattfinden und entsprechende Aufbereitungsmaßnahmen, wie beispielsweise der Austausch oder das Ölen von Scharnieren zum Klappen des Ladungsträgers, vorgenommen werden. Dies ist durch das Cloud-System ladungsträgergenau verfolg- und planbar. Festgestellte Beschädigungen am modularen Ladungsträger während des Einsatzes können mit der Dienstleistung „Reparatur“ behoben werden. Unterstützt durch den modularen Aufbau des Ladungsträgers können gezielt Ersatzteile bestellt und defekte Module schneller und aufwandsärmer ausgetauscht werden.

Weitere Dienstleistungen basieren grundsätzlich auf der Auswertung von Daten, die während des Lebenszykluses der iSLT erfasst werden. Ein digitaler Produktkonfigurator unterstützt Behälterplaner bei der Konstruktion von iSLT. Über den web-basierten Produktkonfigurator können Module nach dem Baukastenprinzip des modularen Ladungsträgers zusammengestellt und als „konfigurierbares Produktmodell“ zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch wird der Ladungsträgerentwicklungsprozess deutlich vereinfacht und beschleunigt. Von der Anfrage über die Herstellung bis zur Auslieferung der Ladungsträger erhält der Kunde durch die „Auftragsverfolgung“ zudem Transparenz über den Auftragsfortschritt und kann beispielsweise die bereits hergestellte Anzahl seiner Ladungsträger einsehen.

Das „Behältermanagement“ steuert die Behälterkreisläufe der Kunden über Unternehmensgrenzen hinweg und verwaltet die jeweiligen iSLT-Bestände. Mit dem Service „Automatisierte Buchungen“ können Ladungsträgerbewegungen im Unternehmen automatisch erfasst und die bisher meistens manuellen Buchungen in proprietären Systemen ersetzt werden. Mit der „Kreislaufoptimierung“ kann der Bedarf der umlaufenden Ladungsträger automatisch ermittelt und vorausschauend geplant wird, so dass mit zusätzlicher Beschaffung oder Rückgabe von Ladungsträgern reagiert werden kann und Engpässe vermieden werden.

Neben der „Identifikation und Authentifizierbarkeit“ jedes einzelnen Ladungsträgers können durch die „Lokalisierung“ die Standorte der Ladungsträger innerhalb der Produktionswerke und auf der Transportstrecke je nach gewünschter Technologie auf wenige Meter genau geortet und über den Service „Rückverfolgung“ ausgewertet und analysiert werden. Mit den Services „Feuchtigkeit- oder Temperaturüberwachung“ erhält der Anwender Informationen über die Umgebungszustände der Ladungsträger. Hierbei kann der Nutzer individuelle Grenzwerte in Abhängigkeit von den physischen Prozessen festlegen und über ein „Störungsreporting“ über Abweichungen informiert werden. Werden während des Einsatzes der Ladungsträger Grenzwertüberschreitungen für beispielsweise Temperatur gemessen, wird eine Meldung als „Supply-Chain-Event“ an den Nutzer gesendet, so dass dieser auf drohende Probleme möglichst direkt und effizient reagieren kann.

Die „Füllstandüberwachung“ misst kontinuierlich den Füllgrad des Ladungsträgers. Die Dienstleistung „Zustandsüberwachung“ protokolliert alle erfassten Zustandsdaten eines Ladungsträgers und wertet diese über bestimmte Zeiträume aus. Kontinuierlich können über Sensoren Neigung, Erschütterung oder Kollisionen gemessen werden. Bei aufgetretenen Schäden erhält der Nutzer Informationen über den Zustand des Ladungsträgers. Über das „Störungsreporting“ können Qualitätssicherungsmaßnahmen im Prozess angestoßen werden. Der Service ist dabei eng mit der Dienstleistung „Schadensverfolgung“ verknüpft. Hier können Fehlerbilder am Ladungsträger festgestellt und Reparaturen oder Änderungen an der Konfiguration geplant und nachverfolgt werden.

Darüber hinausgehend können im Modul „SC Risikomanagement“ definierte Regeln angelegt werden, die eine Sperrung des Transportgutes oder sogar eine Nachbestellung veranlassen und so das Risiko einer Störung der Supply Chain bis hin zum Bandabriss reduzieren. Mit dem Service „Selbststeuerung“ können kundenindividuelle Daten auf den Tags der Ladungsträger gespeichert werden, um so beispielsweise eine dezentrale Kommunikation zwischen intelligenten Objekten zu ermöglichen und für die Prozesssteuerung notwendige Informationen bereitzustellen.

4.7 Transformation des Geschäftsmodells durch Aufbau eines Partnernetzwerkes

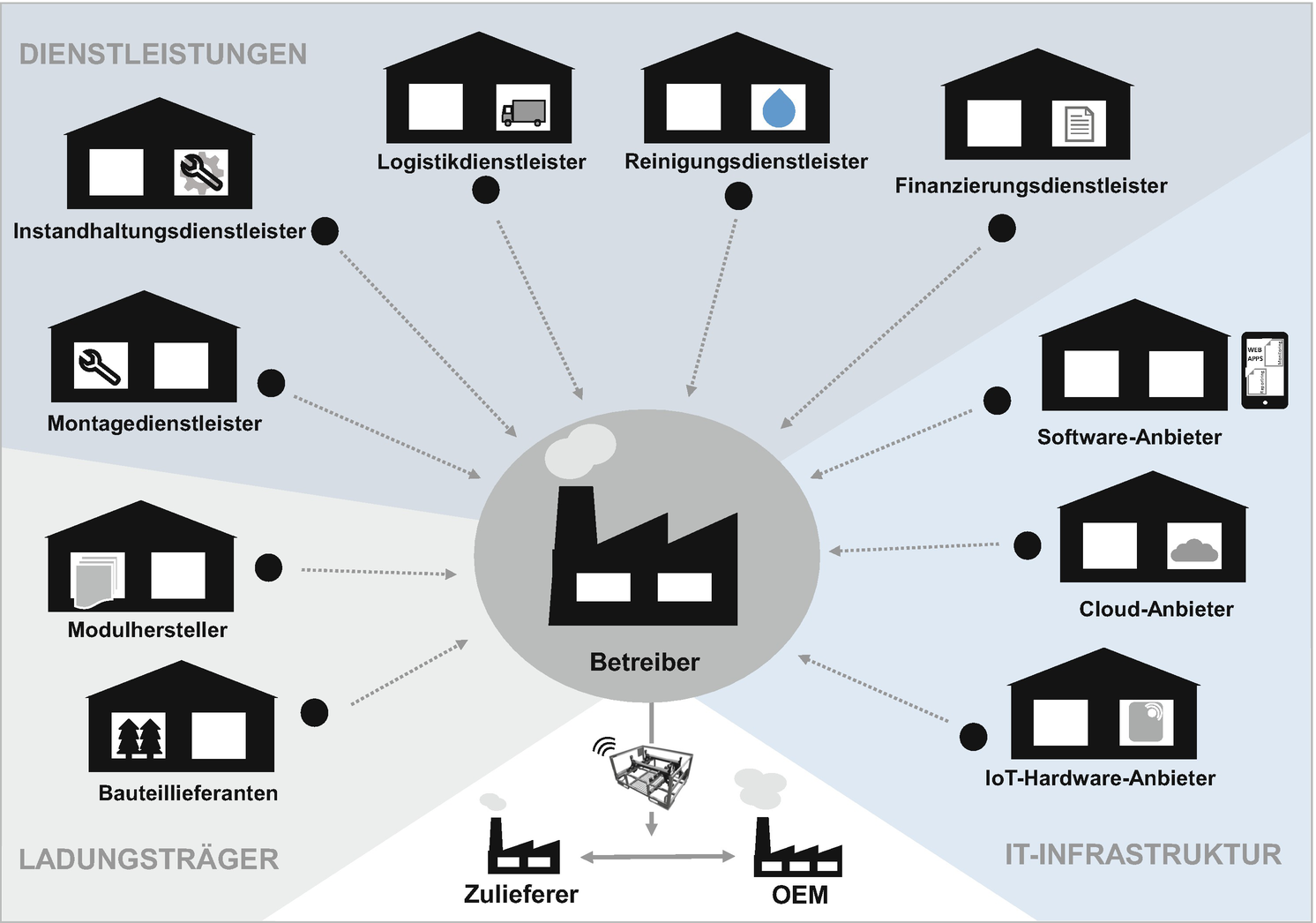

Öko-System des Netzwerks für intelligente, modulare Sonderladungsträger

Der Betreiber bündelt die Kompetenzen seiner Partner aus den Bereichen IT-Infrastruktur, Ladungsträger und Dienstleistungen. Modullieferanten bringen in den Produktbaukasten entsprechende Module – wofür Bauteillieferanten beispielsweise Kunststoff- und Stahlbauteile liefern – sowie bei Bedarf bauteilindividuelle Innenleben ein. Montagedienstleister verantworten die De- und Remontage der Ladungsträger-Module gemäß den Kundenaufträgen. Logistikdienstleister übernehmen die Lagerung der Module sowie die Transporte der Ladungsträger zu und von den Kunden. Finanzierungsdienstleister ermöglichen die unterschiedlichen Abrechnungsmodelle. IoT-Hardware-Anbieter leisten die Entwicklung und Herstellung der Sensorikmodule für den Ladungsträger sowie der Informations- und Kommunikations-Infrastruktur für die operative Supply Chain der Nutzer. Aufbauend auf der Programmierung der Software-Anbieter stellt der Cloud-Anbieter Datenbank, IT-Dienste und Applikationen den Zugriffsrechten entsprechend über das Netzwerk bereit und gewährleistet die Datensicherheit.

Dienstleister für Instandhaltung und Reinigung sind während des Einsatzes der Ladungsträger notwendig. Hier wäre bei großen Kunden eine stationäre und bei kleinen Kunden eine temporäre mobile Umsetzung möglich. Für beispielsweise nicht wiederverwendbare Module, defekte IoT-Hardware oder stark beschädigte Ladungsträger, für die eine Reparatur unwirtschaftlich ist, beauftragt der Betreiber Entsorgungsdienstleister.

4.8 Fazit: nachhaltige Veränderung des Marktes durch das Internet der Behälter

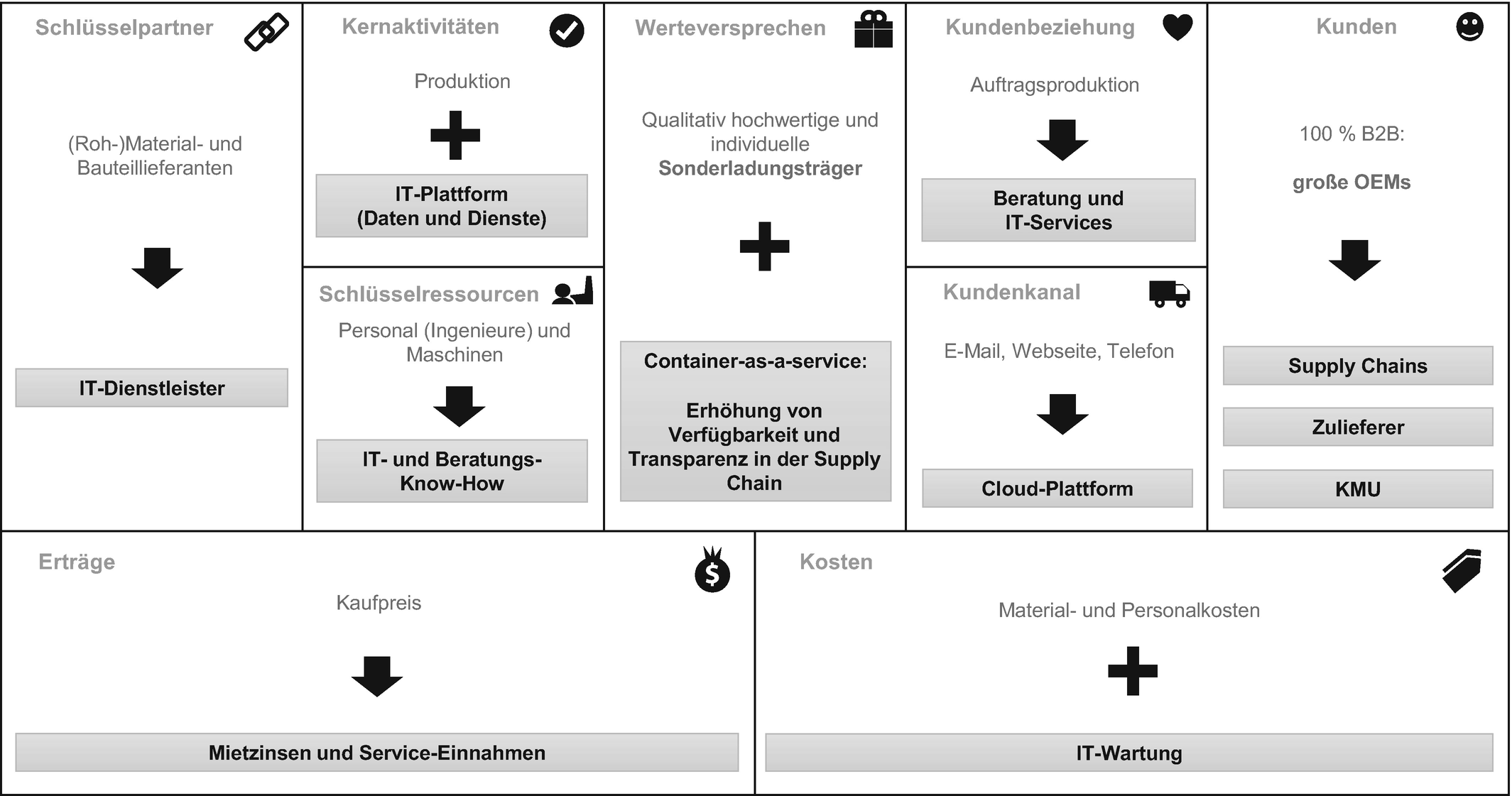

Transformation des Geschäftsmodells durch den iSLT. (Eigene Darstellung, Aufbau in Anlehnung an [9], siehe auch strategyzer.com)

Erträge werden durch die Umsetzung des neuen Geschäftsmodells nicht mehr über den Kaufpreis der Ladungsträger erwirtschaftet, sondern insbesondere durch die alternativen Finanzierungsmodelle wie Pay-per-use und die Umsätze der Dienstleistungen generiert. Insbesondere die Daten-Plattform und die IT-Dienste ermöglichen eine längerfristige Kundenbindung und beinhalten durch Hardware-unabhängige Umsätze die Perspektive, sich aus der Abwärtsspirale des Kostenwettbewerbs durch die „Commoditisierung“ von Industriegütern zu lösen. Hierbei wandelt sich die Kundenbeziehung von der reinen Auftragsproduktion hin zur Prozessberatung und Gestaltung von kundenindividuellen IT-Services. Im Zentrum des neuen Geschäftsmodells steht der Wandel des Werteversprechens gegenüber dem Kunden. Am Beispiel des intelligenten Sonderladungsträgers umfasst dieses neben qualitativ hochwertigen Sonderladungsträgern vor allem die Erhöhung der Verfügbarkeit der Ladungsträger und der Transparenz der Warenbewegungen und -zustände in der Supply Chain.

Das Container-as-a-service-Betreibermodell ermöglicht die Nutzung von Sonderladungsträgern und den Einstieg in ein intelligentes Behältermanagement ohne hohe Erstinvestitionen und Einstiegsbarrieren. Dies ist vor allem für kleine und mittelgroße Unternehmen attraktiv, die bisher häufig die Investitionen in Sonderladungsträger scheuen. Durch die nutzenbezogene Abrechnung von Leistungen wird es darüber hinaus auch einfacher, unternehmensübergreifende Projekte umzusetzen. So können für gemeinschaftlich handelnde Kunden schlecht aufschlüsselbare Einzelinvestitionen vermieden, und die Supply-Chain-Partner – im Sinne eines Cost-Benefit-Sharing – aufwandsgerecht individuell belastet werden. Hierdurch besteht für die Ladungsträgerhersteller die große Chance, den Markt für Sonderladungsträger signifikant zu erweitern, neue Kunden auch aus anderen Branchen zu gewinnen und damit ihre Zukunft im globalen Wettbewerb langfristig zu sichern.