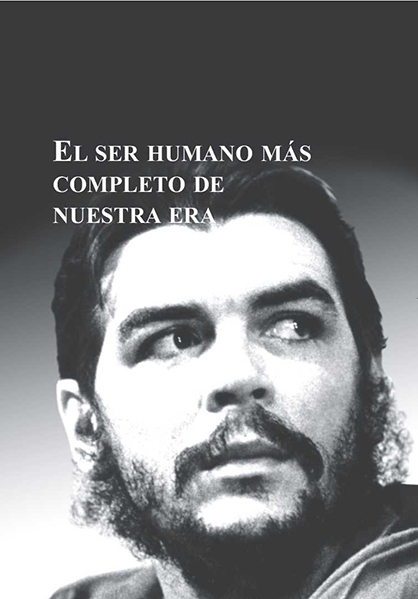

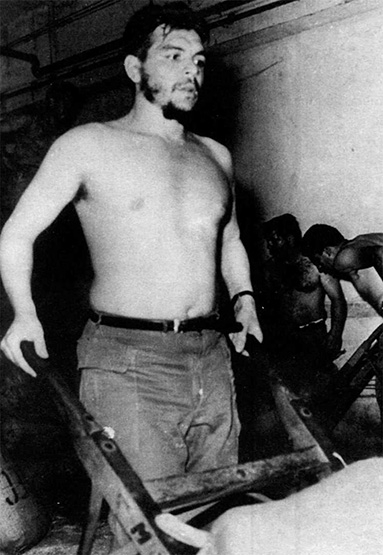

El Che con su esposa antes de partir a Bolivia.Como se puede ver, luce el cambio de aspecto al que se sometió para no ser reconocido por la CIA.

Antes de partir de Cuba hacia

Bolivia para emprender la que sería su última lucha, el Che

atraviesa un dilema: ¿Cómo comportarse con sus hijos? ¿Debe verlos

o no? Si lo hace, ¿no habrá riesgo de que pudiesen reconocerlo y

comentar con sus amiguitos que estuvieron con su papá, y así, sus

enemigos conocer una verdad y un embarque a Bolivia, lo cual debe

ser mantenido en el más absoluto silencio?

PADRE

Aleida Guevara March, hija mayor

del Che, dio a sus 26 años un testimonio al periodista cubano

Héctor Danilo Rodríguez que trata de los últimos momentos que pasó

el Che con su familia.

Aquí reproduzco esta entrevista

insertando algunos pequeños comentarios cuando creo oportuno

aclarar algún punto:

Papi se preparó en

Cuba antes de irse para Bolivia. Él se disfrazó de "Viejo Ramón",

que es como salió para Bolivia —comienza diciendo Aleida, y

prosigue— y así nosotros lo fuimos a ver. Esa fue la última vez que

nos vimos y él nos vio. Celia era muy chiquita y estuvo enferma de

los riñones. Mi mamá se la tuvo que llevar a donde estaba mi papá,

—a Pinar del Río, a la hacienda San Andrés— para ella poder estar

con la niña enferma y con mi papá.

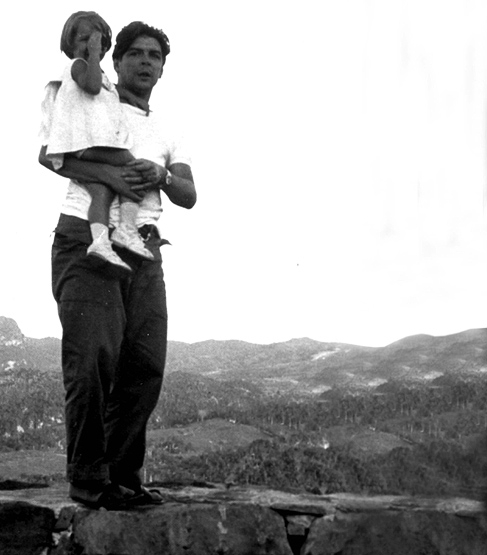

Si el Che tenía miedo de que sus

hijos lo reconocieran, ¿por qué tiene a Celia con él? Leamos lo que

expone al respecto Aleida:

Como era tan chiquita —Celia tenía

poco más de dos años— no había temor a que Celia pudiera

reconocerlo. Realmente, ella fue la última que lo vio tal y como

era antes de irse para Bolivia. Hay fotos de esa época que denotan

que él disfruta de la compañía de su hija más chiquita.

La familia está en La Habana, y

llega el momento de que el Che parta hacia Bolivia. "Ramón" quiere

despedirse de sus hijos, para lo cual es organizada una cena, a la

que asisten su esposa, Aleida March, y sus cuatro hijos.

Si el Che hubiera mostrado en este

momento su rostro tal cual, sin el extraordinario enmascaramiento

que le hace el dentista García, hubiera corrido el riesgo de que su

hija mayor, Aleidita, a la sazón bordeando los seis años, lo

reconociera. Entonces, debe presentarse una vez más retocado por

Fisin —el apodo del dentista que hace irreconocible al Che.

Ese día ella —se

refiere a su madre— nos lleva a los cuatro a donde estaba él. Llegó

y me saludó. Era un hombre raro. Dijo que era español, se

identificó como Ramón, y dijo que era muy amigo de mi papá.

Cuando yo lo veo,

le digo: "Chico, pero tú no pareces español, tú lo que pareces es

argentino".

Todo el mundo se

pasmó: "Bueno —se dijeron—, si esta niña pequeña puede saber quién

es este hombre, el disfraz no sirve para nada".

Mi papá mantuvo la

calma, y "¿Por qué argentino?" —dijo—,"Porque así me pareció

—contesté—, y todo el mundo se tranquilizó. Fue una cosa que se me

ocurrió y la dije.

El Che con su pequeña hija Celia, antes

de partir hacia Bolivia.

Foto: Archivo personal del Che.

Los presentes

prefirieron pasar por alto este pasaje y dar curso a la cena.

Después, él nos

invita a comer. Mi papá tenía el hábito de sentarse en la cabecera

de la mesa como anfitrión. Cuando mi papá se iba de la casa,

automáticamente, sin que nadie me dijera nada, ocupaba ese lugar.

Todavía lo ocupo. Mis hermanos son hombres, y a veces se disputan

ese puesto.

Cuando estoy en la

casa, me siento en ese lugar. Yo me quise sentar esa noche ahí.

Pero él se sentó y le dije: "No, ése es el lugar donde se sienta mi

papá; ese es el lugar donde me tengo que sentar yo". "¿Por qué?

—dijo—, ahí se sientan los anfitriones". Con seis años yo no sabía

qué cosa era un anfitrión. Él tomó asiento y yo me quedé conforme

justo al lado de él, por que ya me había explicado.

Descubre que su hija mayor lo

recuerda con cariño, recuerda un pasado próximo de él, y quiere que

se respete aquel lugar sagrado que solo puede ocupar su padre. Como

se verifica por la frase que Aleida, unos años después, le diría a

su madre:

Me contó mi mamá

que él se sintió feliz por el hecho de que la hija mayor supiera

con esa edad sus gustos y sus costumbres.

Transcurren unos minutos, sirven

un plato suculento, y:

Después empieza a

tomar vino tinto, solo, puro. Él lo tomaba con agua mineral, y yo

también lo hacía de esa manera, porque mi papá lo hacía así. Y le

dije: "¿Cómo es posible que siendo tú tan amigo de mi papá no sepas

cómo él toma el vino? Yo te voy a enseñar", le dije. "Enséñame,

enséñame", me contestó. Yo me echo vino y luego agua mineral, y así

él se lo toma.

Cuenta mi mamá que

eso lo puso más contento todavía.

Después de la

comida, yo empiezo a correr con mis hermanos como lo hacían en las

aventuras de Nacho Verdecía, que trataban acerca de los mambises en

la primera Guerra de Liberación de Cuba. Con la corredera aquella,

me caí y tropecé con una mesa de mármol rosado.

Mi mamá, que

estaba tensa por todas las cosas que yo había dicho y hecho, empezó

a llorar. Mi papá, médico al fin, parece que se asustó por verme

golpeada en la cabeza. Acabada de comer, me coge, me abraza, me

aprieta, y fue para la cocina a buscar una toallita con hielo, y me

la puso en la cabeza. Yo no estaba acostumbrada a ese contacto con

los hombres, ya que a los cuatro años mi papá desapareció de mi

vida. No estaba adaptada a que me quisieran de una manera especial:

sentí algo muy particular. Cuando mi mamá está hablando con él

frente a frente, yo empiezo a correr alrededor de ella, y le digo

que le tengo que decir un secreto. Me dijo que las niñas no dicen

secretos, que eso es una mala educación, que no sé qué... "Te tengo

que decir un secreto", le repetí varias veces, pero mi mamá

continuó hablando con mi papá. Mi papá le hizo una indicación de

que me dejara decirlo; yo no lo dije en voz baja, sino a plena voz,

y le dije a mi mamá: "Me parece que este hombre está enamorado de

mí".

Dice mi mamá que a

mi papá se le aguaron los ojos en ese momento. Él después lo

comentaba, que cómo era posible que una niña tan pequeña percibiera

un cariño especial. Había algo que no se había dicho entre

nosotros, pero que existía. Y eso lo emocionó mucho.

Después, él le

regala un cartucho de caramelos a Celia, otro a mí y uno para los

dos varones. Mi papá nunca dejó de ser el mismo de siempre:

ahorrativo y estricto hasta con sus propios hijos, incluso en el

último día en que nos íbamos a ver. Él consideraba que un cartucho

de caramelos para los dos varones sobraba, y que no había necesidad

de darles otro más. Pero mi hermano Camilo no le quiso dar

caramelos al más chiquito. Yo los había probado, y no me

gustaron.

Veo que Ernesto,

el más chiquito, empieza a llorar, y yo se los di, pero lo hice

porque no me gustaban, y no porque fuera una persona especial. Mi

papá pensó que yo le había dado los caramelos a mi hermano al verlo

llorar, y que eso había sido una actitud de desprendimiento.

Entonces, él dijo: "Así son los hermanos mayores, así tienen que

ser".

Y mi mamá me dijo:

"No sabes cómo tu papá se fue de contento, de feliz, pensando que

tú tan chiquitica eras una cosa excepcional". Y yo le respondí:

"Mami, pobrecito, lo hice porque no me gustaban los

caramelos".

AUSTERO

El 10 de junio de 1959

Ernesto se casa con Aleida, y el 12 parte hacia Madrid en misión

oficial. Fidel le dice:

—Lleva a Aleida

contigo.

El Che no acepta, pero Fidel

insiste.

—Es un presente de Luna de

miel.

El Che es intransigente; no

la lleva.

Ernesto Guevara vive

moderadamente en todos los aspectos de su vida. No se deja llevar

por excesos, es poco amigo del mundanal ruido cotidiano, evita el

despilfarro, la utilización de los recursos públicos en beneficio

propio o en cosas superfluas y, ante todo, es exigente y severo

consigo mismo.

En una ocasión el Che estaba

en Bayamo, junto con Aleida, su esposa, y le pide a su piloto,

Eliseo de la Campa, llevarlos a La Habana. Este le expone que el

tiempo está mal y que es aconsejable no realizar el viaje, pues

estaba anocheciendo; le explica que, como el avión es un monomotor,

no es aconsejable exponerse a riesgos. El Che insiste y, pese a

reiteradas explicaciones sobre la inconveniencia de volar a esa

hora, Eliseo se ve obligado a obedecerle. Menos de media hora

después de levantar vuelo, encuentran una tormenta y el Che se da

cuenta de que es una imprudencia seguir adelante. Le da la razón a

su piloto y le pide retornar a Bayamo, donde llegan de noche.

Eliseo recuerda el momento así:

Se me acerca

Aleida (esposa del Che) y me dice: "Eliseo, ¿usted tiene dinero?".

"Yo, sí", digo. "Bueno, porque todo el problema que tiene el Che es

que no tiene dinero para pagar ni el hotel, ni la comida, ni nada,

y no se atreve a pedírselo a usted". Y bueno, eso era al principio,

claro, yo llevaba poco tiempo con él, de ahí que no se atreviera a

pedírmelo. Pero era lo que le pasaba. Por supuesto, yo le dije a

Aleida que no había problema, que yo tenía dinero y que, allá en La

Habana nos arreglamos, y yo, "Sí, sí, yo pago todo y arreglamos

allá".

En esos momentos el Che era

Presidente del Banco Nacional, y no tenía dinero para pagar ni

hotel, ni comida, ni nada.

Otra muestra de su caracter

es la predisposición que tenía para enfrentar el hambre que padece

un guerrillero. Esta característica la presentó incluso ya en sus

viajes por América Latina.

Leamos un pasaje narrado por

el propio Che en su diario de viaje, cuando están en el Perú:

Nuestro

viaje continuaba en la misma forma, comiendo de vez en cuando, en

el momento que algún alma caritativa se apiadaba de nuestra

indigencia.

En su larga travesía por el

Perú, relata en varias ocasiones como pasa este problema:

Nuestra

hambre era una cosa extraña que no teníamos en ningún lado y en

todo el cuerpo y que nos desasosegaba y nos malhumoraba.

En su segundo viaje el Che

pasa por lo mismo. Su penuria económica es diuturna. En una carta

enviada a su tía Beatriz, en febrero de 1954, le dice en el estilo

burlón que le es tan característico:

La vida del

guerrillero está próxima a un calvario; pues la alimentación es

precaria, frecuentemente se pasa hambre, el vestuario se deteriora

rápidamente y no siempre hay cómo reponerlo.

Otro soldado, Casilda

Pereira, declara:

Durante

quince meses estuve comiendo con él, y les diré que nunca aceptó se

le confeccionara un plato especial. Comía lo que se cocinaba para

los demás.

Orlando Borrego menciona un

hecho en el cual el Che no admitía bajo ninguna situación que él

fuese acreedor de algún privilegio.

Otro hecho

que ejemplifica la probidad del Che y su sentido del compañerismo

fue lo ocurrido durante una visita a la planta de níquel de

Nicaro.

Che sentía

cierta predilección por los melocotones en almíbar. El hecho fue

que a la hora de los postres, nuestro amable anfitrión le sirvió un

recipiente con melocotones. El Che miró extrañado a su alrededor y

preguntó si le habían servido a todos los demás. Al informarle que

no se contaba con melocotones para todos, solicitó retirar el que

le habían servido, y advirtió con mucha delicadeza que el hecho no

debía repetirse porque él no tenía derecho a comer nada especial

cuando no alcanzaba para todos. Ese día recibimos otra lección

ejemplarizante por parte del Che, que nos haría admirarlo y

respetarlo... Aún más como maestro y patrón a seguir en nuestras

vidas (Orlando Borrego, Recuerdos en ráfaga, 25).

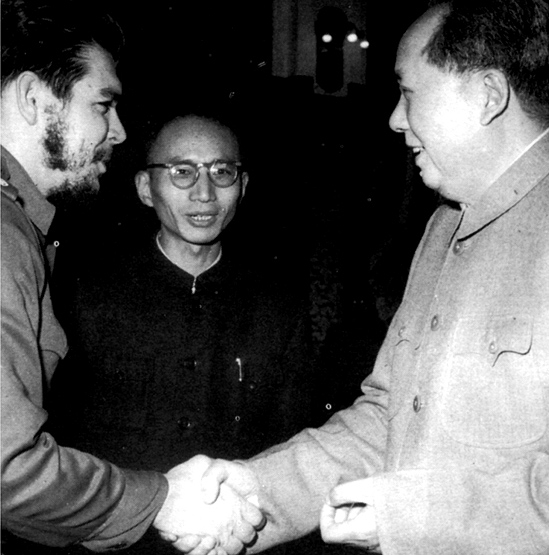

El Che en reunión oficial estrecha la mano de Mao.

DIPLOMÁTICO

Una de sus visitas más

comentadas y esperadas fue en Uruguay, en 1961. En abril de este

mismo año se produjo la fracasada invasión norteamericana en la

Bahía de Cochinos; a partir de entonces la relación entre ambos

países comenzó a ser muy tensa.

Los norteamericanos, con

miedo a que el ejemplo cubano se extendiera al continente, preparan

la reunión del CIES (Consejo Interamericano Económico y Social) en

Punta del Este, en la que pretenden implantar un Plan de Ayuda a la

América Latina mediante la denominada Alianza para el Progreso, que

de inmediato contaría con 500 millones de dólares y luego con 20

mil millones. Su objetivo principal era el de mejorar la parte

social de América Latina y eliminar el analfabetismo en toda la

América hasta el año 1970. Como sabemos, ahora, nada de eso ha

ocurrido. Respecto al segundo objetivo, hasta la fecha, tan solo

Cuba es el país que carece de analfabetos.

Fidel quiere evitar que

empeoren las relaciones con Estados Unidos y/o que estos intenten

una nueva invasión. Con este objeto, pide al Che que represente a

Cuba, pero él se rehusa y Fidel insiste:

—No, chico, tienes que ir tú.

No me vengas con remilgos... Si te niegas, me vas a obligar a que

te lo ordene. Que esto no es un paseíto, sino una obligación, ¡y

muy grave! Tú sabes que corremos el riesgo de una segunda

invasión.Si eso ocurre, nos liquidan, porque no van a cometer dos

veces el mismo error... Por eso hay que ir allá con pies de plomo,

sin renunciar a nada, pero con ánimo negociador. Con mesura. Y tú

lo sabes hacer mejor que yo. Seguramente no van a aceptar ninguna

de nuestras propuestas, pero nos dejarán hablar, y en este momento,

para nuestra política, es muy importante que nos dejen decir

algunas cositas. Sobre todo, poder recordarles que la ayuda que

ofrecen ahora los yanquis es la misma que negaron cuando la pedimos

nosotros.

El Che en la ONU, representando a Cuba

en diciembre de 1955 en una de sus últimas apariciones públicas

antes de desaparecer.

Foto: Archivo personal del Che.

El aeropuerto de Carrasco en

Montevideo estaba atestado de jóvenes universitarios en el momento

en que aterrizó el avión norteamericano que traía a Douglas Dillon,

representante de Estados Unidos.

Algunos lo abuchearon, otros

permanecieron en silencio por temor a la policía; pero, diez

minutos después, todos estallaron en un estribillo: "¡Cuba sí,

yanquis no!".

Recuerda el escritor

argentino, Hugo Gambini, cuando escribe:

Acababa de

aterrizar otro avión, esta vez cubano, y por la escalerilla bajaba

el Che con su boina y su barba, suelto, ágil, risueño.

La

Conferencia fue inaugurada el 5 de agosto, el Che hace su discurso

el 8, en la ocasión todo el mundo esperaba que desencadenarían

ataques furibundos a Estados Unidos, pero nada de eso ocurrió, fue

obediente y fiel a las recomendaciones de Fidel, quien le dice:

"Hay que ir con ánimo negociador". Comienza hablando para todos,

empieza por contestar a una frase de José Martí pronunciada por

Dillon en la sesión anterior, con otra frase de José Martí:

—El pueblo

que compra, manda; el pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar

el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir,

vende a un solo pueblo; el que quiere salvarse, vende a más de uno.

El influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte

en influjo político. (Hugo Gambini, El Che Guevara, la

biografía, 236)

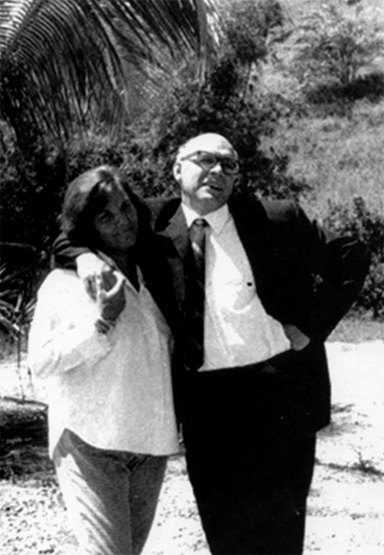

En este viaje el Che realiza

una visita a la Argentina de manera totalmente sigilosa, pero que

estuvo a punto de provocar la inmediata caída del presidente Arturo

Frondizi, a cuyo pedido él realizó el viaje. El intermediario de

este viaje es Ricardo Rojo, con quien el Che mantiene una estrecha

amistad desde 1953. Rojo es buscado por un emisario de Frondizi,

quien le pide que le presente al Che. El amigo del Che, recordando

el momento narra:

Cuando

transmití a Guevara este pedido, quiso que le anticipara el interés

real que podía encontrar en una entrevista como esta. Eran muchos

los argentinos que se tropezaban en las antesalas para estrecharle

la mano al Che. Le expliqué al solicitante que debería suministrar

mayor información si quería ser atendido, y entonces me contestó:

"Realizó una misión confidencial por cuenta de Frondizi" (Ricardo

Rojo, Mi amigo el Che, 142).

La entrevista tuvo lugar al

día siguiente, en la habitación de Guevara, con la asistencia de

Jorge Carretoni, el gestor del presidente Frondizi, y Rojo.

La invitación del presidente

Frondizi no tenía carácter oficial y se supeditaba a una condición

previa: antes de trasladarse a Buenos Aires, su viaje en la

Argentina se realizaría dentro de la mayor discreción, tanto a la

entrada como a la salida.

El atribulado Carretoni

resuelve tomar en sus manos el pasaporte del Che y viajar hasta

Montevideo, donde se apersona al embajador argentino y le solicita,

con sumo secreto, que registre su visa en el documento.

Es Rojo quien vuelve a

contar:

El

embajador, un anciano que pertenecía a la vieja guardia del Partido

Radical, quedó literalmente sin aire cuando vio de qué pasajero se

trataba. Entonces pidió tiempo para meditar, y de inmediato cursó

un cable cifrado al canciller argentino, solicitando su

autorización para extender la visa "al jefe de la delegación

cubana". De hecho, esta consulta quebró la incógnita, pues en la

Cancillería argentina el servicio de cifrados está en las manos de

oficiales de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a los servicios de

inteligencia.

En Buenos Aires lo esperaba

una corta escolta bajo las órdenes del jefe de la Casa Militar, del

presidente Frondizi. Este oficial había sido encargado de la

reservada misión de recoger a un viajero importante en el pequeño

aeródromo de Torcuato, a unos treinta kilómetros de la capital;

pero ignoraba totalmente su identidad. Grande fue su perplejidad

cuando vio bajar a aquel hombre, con uniforme verde olivo y con

barba. Naturalmente lo reconoció de inmediato, y eso lo dejó mudo y

quieto. No atinó a quitarse los guantes para saludar al ilustre

visitante. Al ver tan enojosa situación, el Che le tiende la mano y

le dice con naturalidad:

—Soy el Comandante Guevara.

¿Ese es su auto, verdad? Guevara es recibido por Frondizi en la

residencia oficial de Olivos, una pequeña finca de campo a pocos

minutos del centro de Buenos Aires.

Tienen una conversación a

puertas cerradas durante hora y media.

—¿No desea un buen bife de

inmediato? —pregunta la esposa del Presidente.

—¡Cómo no! Después de

almorzar, el Che le pide que le haga un favor:

—¿Cuál? —le responde

sorprendido Frondizi.

—Tengo una tía enferma, que

con seguridad debe morir muy pronto, quisiera verla.

Aunque el acuerdo estipulaba

que Guevara abandonaría de inmediato la capital, Frondizi accede al

pedido, y el Che atraviesa en auto las calles de la ciudad que

había abandonado ocho años atrás.

—¡El Che está aquí! La

noticia comenzó a correr. A mediodía, el canciller argentino,

Adolfo Mugica, admite que Guevara se había entrevistado con el

presidente. Renunció horas más tarde.

ECONOMISTA

El Che es un hombre a quien

le fascina la Economía. Sabe que conocer, estudiar y dominar este

tema es básico para quien pretende dedicarse un día a la política.

Cuando está en Guatemala, en 1954, incrementa a su lectura de

libros autores involucrados con la Economía mundial, como Adam

Smith, por ejemplo. Hilda Gadea, recordando la época, apunta en su

libro:

En esta nueva

fase de su vida empezó a interesarse por los estudios de Economía.

Recuerdo que yo tenía algunos libros de Adam Smith, Ricardo,

Keynes, Hansen y otros autores, sobre planificación económica,

inversiones, el ahorro, la devaluación, la inflación y otros temas.

Cada semana se leía un libro y después cambiábamos impresiones

sobre el tema que había abordado.

Hecha esta observación,

concluye:

Me admiró no

solamente la rapidez con que leía, pues él leía muy rápido, sino la

facilidad con que comprendía esos temas, que de por sí son áridos,

y por las noches discutíamos diversos tópicos económicos. Como en

cierta ocasión estuvo de vendedor de libros a crédito de una

editorial que se dedica a esta modalidad de venta, pudo conseguir

prestadas diversas obras de Economía y también políticas. (Hilda

Gadea, Che Guevara, años decisivos, 147-148)

Circula a nivel mundial la

siguiente anécdota y/o tomadura de pelo sobre el Che: Se dice que

en una reunión Fidel pronunció la frase; "Quiero un economista", y

el Che, presente, levantó la mano y Fidel lo designó Presidente del

Banco Nacional. Minutos u horas después el Che le dice a Fidel: "Yo

pensé que pediste un comunista".

Aclaremos esta anécdota, y

para ello, nada mejor que las declaraciones de Fidel Castro:

Había

necesidad de un jefe para el Banco Nacional. Faltaba un

revolucionario en aquel momento. Y por la confianza en el talento,

en la disciplina y en la capacidad del Che, él fue nombrado

Director del Banco Nacional.

Encima de

eso, hicieron muchas tomaduras de pelo. Los enemigos jugueteaban,

siempre bromeaban mordazmente, y nosostros también respondíamos

jugueteando; pero el chiste, que tenía una intención política, se

refería a lo que yo había dicho un día: "Necesitamos un

economista". Pero se confundieron y entendieron que yo había dicho:

"Necesitamos un comunista". Por eso me trajeron al Che, porque era

comunista, tenían que haberse equivocado... El Che era el hombre

que tenía que estar allí, no había duda, porque el Che era un

revolucionario, era comunista y era un excelente economista.

(Ignacio Ramonet, Fidel Castro, biografía a duas vozes,

238)

El Che asume ese cargo el 26

de octubre de 1959, y el 15 de diciembre del mismo año Fidel

declara en una Plenaria Azucarera en el Palacio de los

Trabajadores:

Yo sé lo que

consume la familia humilde, y para eso tenemos las estadísticas, y

cuando llegue la hora de restringir, para eso tenemos al Che en el

Banco Nacional, ¿quiénes fueron los que se preocuparon cuando

designamos al Che Presidente del Banco Nacional? Seguramente no

fueron los guajiros, los obreros azucareros, ni los humildes.

Quienes se preocuparon, se pusieron a hacer campañitas contra el

Che, se pusieron a calumniar, restarle los méritos extraordinarios

que tiene, se pusieron a convertir al Che en un fantasma, y después

que lo convirtieron en un fantasma, resulta que no era un fantasma

para el pueblo, era un fantasma para ellos.

(...) El Che

fue allí precisamente a fortalecer nuestro esfuerzo para defender

nuestra economía y defender nuestra reserva... el Che, para que

nadie se llame a engaño, el Che no está ahí para hacer ninguna

barbaridad. El Che está ahí igual que cuando lo mandamos a Las

Villas a impedir que pasaran las tropas enemigas hacia Oriente, lo

he mandado al Banco Nacional a impedir que se vayan las divisas, y

para que el parque que tenemos en divisas, pues se invierta

correctamente. (Orlando Borrego, Che, el camino del fuego,

14-15)

PERIODISTA Y ESCRITOR

Desde temprana edad, al Che

le gusta no solo leer libros, sino también escribir artículos para

ser publicados en la prensa. Después de conocer Machu Picchu en el

Perú, escribe un artículo que publica en Panamá.

En plena Sierra Maestra

realiza grandes esfuerzos para instalar Radio Rebelde y

luego fundar el periódico Cubano Libre. En ambos medios de

comunicación escribe diversos artículos durante toda la guerra. El

Comandante Luis Crespo narra el episodio:

Sus

incursiones en el periodismo las manifiesta en su diario, cuando

escribe: "Ha salido en el Panamá-América la crónica sobre el

Amazonas, la otra está peleando". (Ernesto Guevara, Otra vez.

El diario inédito del segundo viaje por América Latina

(1953-1956), 27)

Después del triunfo de la

Revolución Cubana, no para de escribir artículos para la prensa y

libros diversos, entre los cuales podemos citar: Guerra de

Guerrillas, Pasajes de la Guerra Revolucionaria en el

Congo y Obras Completas en 7 tomos.

ESTRATEGA MILITAR

A pesar de que el único curso

militar sobre guerra de guerrillas que había recibido el Che fue en

México, a cargo del General Bayo, y que duró menos de 6 meses,

desde el comienzo de la guerra en la Sierra Maestra el Che muestra

las condiciones de un buen estratega.

La mayor demostración que dio

como gran estratega fue cuando tomó Santa Clara y el tren blindado

como se ha descrito antes.

ESTUDIANTE

Desde su infancia hasta la

muerte fue un estudioso incansable.

Cuando lo designaron Ministro

de Industrias, el profesor Mansilla le daba clases de Economía, y

llegó un momento en que ya no tenía qué enseñarle. "Con él

estudiamos El capital, y siempre nos compulsaba a que ilustráramos

con ejemplos algunas informaciones que se discutían en el terreno

teórico", dice el profesor Mansilla.

Salvador Vilaseca le impartía

clases de Matemáticas; y Harold Anders, de Contabilidad. De esta

última no entendía mucho, hasta que un día dijo:

—Voy a adentrarme en ese

campo —y llegó a dominarlo.

Su sed insaciable de

conocimientos no se debía solo al hecho de poder aplicarlos de

inmediato, sino a la visión de futuro que tenía.

Convirtió el Ministerio de

Industria en una gran escuela. Puso a todo el mundo a estudiar: a

los directores, administradores, escoltas, obreros, etc. En las

fábricas se formaron obreros cualificados, torneros, operadores de

máquinas textiles; cientos de hombres salieron a capacitarse al

exterior. El Che decía que la mejor inversión que se podía hacer

era estudiar.

HONESTO

El principio de honestidad,

decencia y comportamiento ejemplar dentro de la sociedad es

inculcado desde muy temprana edad por su familia.

Leamos una historia contada

por su padre, Ernesto Guevara Lynch, cuando el hijo contaba con 18

años de edad:

Nuestra

familia vivía en 1946 en la calle Chile 288, de la ciudad de

Córdoba. Ernesto estaba dando sus últimas materias del quinto año

de bachillerato en el colegio nacional Dean Funes.

Un amigo mío,

ingeniero vinculado a la Dirección Provincial de Vialidad, podía

conseguir que emplearan a Ernesto en esa institución. Le pedí que

lo hiciera y pedí también un puesto para Tomás Granado, íntimo

amigo de Ernesto.

La dirección

de Vialidad de Córdoba se encargaba de las construcciones de todas

las obras viales de la provincia. A las pocos días ambos trabajaban

allí, en la parte de análisis de materiales.

Con referencia a este

trabajo, Ernesto le escribe una carta a su papá, donde le

dice:

Mi querido

viejo, veo que andás muy asustado por lo de la camioneta. La

compañía no me hace ninguna "gauchada", la gauchada la hago yo a

ella, porque la obligación que tienen es darme un vehículo y peones

que saquen las muestras, y al peón no lo veo ni cuadrado.

Desde hoy mi

situación incómoda es con la comida, porque la compañía me la ha

pagado, y eso es muy parecido a una "coima". Lo único que me queda

por hacer es consultar con el jefe (que es un cocinero de primera)

y hacer lo que diga él. Esta famosa Vialidad resultó ser un antro

de coimeros.

Me contaba el

encargado que yo era el único laboratorista que él había conocido

en veinte años que no aceptaba la comida y uno de los tres que no

coimeaba. (Ernesto Guevara Lynch, Mi hijo el Che,

286)

INVESTIGADOR CIENTÍFICO

Desde los primeros años de

estudio en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Ernesto realiza

investigaciones científicas.

Cuando estuvo en México, la

primera cosa que hizo al conseguir un trabajo como médico fue

realizar trabajos de investigación. Escribe en su diario:

La fotografía

sigue dando para vivir, y no hay esperanzas demasiado sólidas de

que deje eso en poco tiempo, a pesar de que trabajo todas las

mañanas en investigación en dos hospitales de aquí.

El 27 de mayo de 1955, le

escribe a su padre:

Después de

presentar mi trabajo, y cuando a las cansadas me aprobaron la

residencia, me largué a tratar de demostrar in vitro la

presencia de anticuerpos en los alérgicos (creo que fracasaré), a

tratar de fabricar los llamados propectanes, un poco de alimento

digerido en tal manera que si lo come el enfermo luego el alimento

completo no le hace mal (creo que fracasaré), un intento de

demostrar que la hialuronidasa —a ver si sabés tanto como decís— es

un factor importante en el mecanismo productor de la enfermedad

alérgica (es mi más cara esperanza), y dos trabajos en

colaboración: uno imponente, con el capo de la alergia de México,

M. Salazar Mallen, y otro trabajo con uno de los buenos químicos

que hay en México sobre un problema del cual solo tengo la

intuición, pero creo que va a salir algo muy importante. Ese es mi

panorama científico.

Acontecimiento científico es la aparición de mi primer trabajo como

autor solo en medicina, en la revista Alergia:

"Investigaciones cutáneas con antígenos alimentarios

semidigeridos"; pasable.

En trabajo

estoy realizando solo tres y tengo uno en ciernes, son: Histaminas

en Sangre, Histamina en Tejido Pulmonar de Tuberculosos y

Progesterona en relación con la Histaminasa; pienso hacer algo de

electroforesis de sueros.

IRÓNICO, BURLÓN Y SARCÁSTICO

El Che suele hacer uso de la

burla sutil y disimulada, mediante la cual da a entender algo que

no quiere expresar abiertamente. En su diario, en sus cartas y en

sus conversaciones destacan sus notables dotes para la ironía y el

sarcasmo. En 1954 pasa por serias penurias económicas. Leamos el

estilo burlón con el cual se refiere a estos momentos críticos de

su vida:

Uno peso

diario por dar clases de inglés (castellano, digo) a un gringo, y

30 pesos al mes por ayudar en un libro de geografía que está

haciendo un economista aquí. Ayudar quiere decir escribir a máquina

y pasar datos (total 50), lo que si se considera que la pensión

vale 45, que no voy al cine y que no necesito remedios, es un

sueldazo, la única macana es que ya debo dos meses, pero espero

conseguir un laburo algo más firme en estos días.(Ernesto Guevara

Lynch, Aquí va un soldado de América, 39)

El 10 de mayo de 1954

reitera lo anterior en una carta dirigida a su madre, Celia de la

Serna:

Vieja: Y

supongo que dentro de un mes podré ir al cine sin estar acoplado a

ningún bondadoso vecino.

El 6 de julio de 1956, desde

la prisión de México, le dice en un trecho a su padre:

Recibí tu

carta, papá, aquí en mi nueva y delicada mansión de Miguel

Schuls.

LECTOR Y FILÓSOFO

Antes de ingresar en la

Facultad de Medicina de Buenos Aires vive entre Alta Gracia y

Córdoba. En el colegio nunca fue un alumno brillante, pero sí un

alumno despierto y destacado, particularmente en matemáticas, por

lo que todos sus amigos pensaron que sería ingeniero y nunca se

imaginaron que seguiría la carrera médica.

Desde muy temprana edad

comienza a interesarse por la lectura. En su casa, su papá tenía

una buena biblioteca y comenzó a leer libros de Alejandro Dumas,

Julio Verne, Miguel de Cervantes Saavedra y Jack London. Pasado un

tiempo, empieza a interesarse por libros de Freud, Neruda, Horacio

y Anatole France; hasta que a sus 17 años lee El capital

de Marx, en cuyas páginas se observan las anotaciones y

observaciones que realizó.

En 1945, cuando tenía 17

años, comenzó a surgir un lado más serio en Ernesto. Realizó un

curso de Filosofía, y fue cautivado por los clásicos de la

Antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles. Su interés fue tan

grande, que comenzó a escribir su propio diccionario filosófico, un

manuscrito con 165 páginas, organizado en orden alfabético y con un

cuidadoso índice remisivo por número de página, tópico y autor.

Consistía en biografías resumidas de pensadores notables con una

vasta gama de citaciones, de definiciones con verbetes, etc.

Enfocaba conceptos tales como el amor, la inmortalidad, la

histeria, la moralidad sexual, la fe, la justicia, la muerte, el

narcisismo, Dios y el diablo...

Para sus esbozos de Buda y

Aristóteles utilizó Una breve Historia del Mundo, de H.G.

Wells. Vieja y nueva moralidad sexual, de Bertrand Russel,

fue su fuente sobre el amor, patriotismo y moralidad sexual.

Asimismo, las teorías de Sigmund Freud le fascinaban, y Ernesto

citó la Teoría General de la Memoria al respecto de todo.

Otras citaciones, sobre la sociedad, procedían de Jack London, y de

Nietzche, sobre la muerte.

Ese cuaderno fue el primero

de una serie de siete, en los cuales trabajó durante los diez años

siguientes. Ernesto agregaba nuevos verbetes y sustituía algunos

antiguos a medida que iba profundizando en sus estudios y

definiendo sus inclinaciones.

Leía también libros de

ficción, volcándose sobre ellos de igual manera que sobre los

libros de contenido social. En opinión de su amigo Osvaldo Bidinosd

Payer, para Ernesto Guevara todo comenzaba con la literatura.

Alrededor de 1946, Ernesto y él leían las mismas obras de autores

tales como Faulkner, Kafka, Camus, Machado y Alberti, y las

traducciones al español de Walt Whitman y Robert Frost.

Sin embargo, Bidinosd

descubrió que Ernesto también desmenuzaba la literatura

latinoamericana: Ciro Alegría, Jorge Icaza, Rubén Darío y Miguel

Ángel Asturias.

MATEMÁTICO

Su amigo Alberto Granado,

rememorando la juventud, menciona:

Bueno, sus

amigos y compañeros de esa época no pensábamos que él iba a

estudiar Medicina. El Pelao, decíamos, será matemático, o químico,

o físico, o algo de eso. Tenía una facilidad asombrosa para las

matemáticas y todos nosotros decíamos, bueno lo que es este, será

matemático. Y nos sorprendió cuando agarró Medicina. Por supuesto

que cualquier cosa que cogiera lo iba a hacer bien, ¿no? Pero

realmente nadie pensó que iba a estudiar Medicina.

En Cuba, mucho antes de ser

designado Presidente del Banco Nacional, resuelve pasar clases de

Matemáticas. Uno de sus profesores, Hugo Pérez Rojas,

comenta:

El Che se

distinguía por su puntualidad rigurosa, profunda capacidad de

asimilación y síntesis.

Impelido por las

responsabilidades vinculadas a la economía que tras el triunfo

revolucionario cumplió, comienza a estudiarla durante cinco años.

Para tal propósito, busca a un profesor universitario de

Matemáticas, el profesor y ex Rector de la Universidad de La

Habana, el doctor Salvador Vilaseca. Este, en su testimonio dado al

periodista de Granma, Héctor Hernández Pardo, declara en

1990:

Un día, en

ese viaje, el Che me dijo que quería recibir clases de matemáticas

al regresar a Cuba, y fundamentó: "Es que para dominar la ciencia

económica hay que saber matemáticas". Le pregunté si sabía

matemática superior. "Mira —explicó—, a mí se me ha olvidado todo.

En el bachillerato di álgebra, geometría, esas cosas; pero nunca

más he vuelto a ver eso". Le contesté que entonces tenía que

empezar a repasar. En realidad, yo pensé que su idea era solo

pasajera. Con el trabajo y las responsabilidades que él tenía, no

imaginé que pudiera cumplir aquel propósito. Pero a los quince días

de regresar a Cuba —nosotros volvimos, si mal no recuerdo, el 8 de

septiembre del 59—, me mandó un recado con Francisco García Vals:

"Ya tengo la pizarra, el borrador y el yeso: ¿cuándo empezamos?" Le

respondí que cuando él dijera. Y la contestación fue: "Mañana". El

Che entonces estaba a cargo del Departamento de Industrialización

del Instituto Nacional de la Reforma Agraria.

Vilaseca comienza

enseñándole álgebra y trigonometría. Le da muchos ejercicios, ya

que las matemáticas requieren de mucha ejercitación; no es tanto el

afán de estudiar la teoría como de resolver los problemas. Prosigue

el profesor:

Después que

él hubo recordado y consolidado todo eso, comenzamos a dar álgebra

superior y geometría analítica. Alternábamos las clases. Después

dimos cálculo infinitesimal, cálculo diferencial e integral...

Peinamos completamente el libro de Graville, que yo acostumbraba a

utilizar en mis clases, que se daba en la Universidad —no sé si

ahora se sigue empleando— un gran texto, clásico, que tiene sobre

todo muchos ejercicios.

Che los

hizo todos. Yo le ponía muchos problemas, porque eso le daba

agilidad; menos teoría y más problemas. Al final le di ecuaciones

diferenciales, casos más típicos. Hasta que llegó el momento en que

le dije: "Bueno, Comandante, ya yo le he trasladado a usted todo lo

que sé de matemáticas. Vamos a liquidar ya el curso".

Entonces él

me contestó:

—No, ahora

quiero que tú me des clases de programación lineal.

—Le

expliqué que yo había leído cosas de programación lineal, pero que

nunca había dado clases de esa materia.

—Bien

—insistió el Che—, ¿por qué no la estudiamos juntos?

El Che invitó a dos

personas para que hicieran el curso con a él; aunque luego ambos lo

abandonaron.

LA MEDICINA Y SUS ESTUDIOS

Hace la carrera médica en la

Facultad de Medicina de Buenos Aires, estudios que debe interrumpir

en dos ocasiones para realizar sus viajes por América del Sur.

Después del último viaje, y con gran esfuerzo, aprueba once

materias en seis meses y una tesis de doctorado en Alergia, lo que

habitualmente podía llevarle más de un año.

El 7 de marzo de 1952,

después de recorrer 3.775 kilómetros en la Poderosa II, nombre con

el cual bautizaron a la motocicleta que los conducía fuera de la

Argentina, Ernesto y Alberto Granado llegan a Valparaíso después de

pasar mil peripecias e incontables caídas. En esta ciudad se

dirigen a un pequeño bar conocido con el nombre de La Gioconda. Un

muchacho, que ha oído que al menos uno de los motociclistas

argentinos es médico, se aproxima y les pide que vayan a ver a su

madre. Ernesto, que en realidad aún no es médico, pues está

estudiando el 5º curso en la Facultad de Medicina de Buenos Aires,

acude de inmediato a la petición. Leamos cómo lleva al papel el

propio Ernesto un momento que le marcará por el resto de sus

días.

La pobre

daba lástima, se respiraba en su pieza ese olor acre de sudor

concentrado y patas sucias, mezclado al polvo de unos sillones,

única paquetería de la casa. Sumaba a su estado asmático una

regular descompensación cardiaca. Frente a estos casos es cuando el

médico, consciente de su total inferioridad frente al medio, desea

un cambio de cosas, algo que suprima la injusticia que supone el

(que) la pobre vieja hubiera estado sirviendo hasta hacía un mes

para ganarse el sustento, hipando y penando pero manteniendo frente

a la vida una actitud apenas disimulada; en ese momento se deja de

ser padre, madre o hermano, para convertirse en un factor negativo

en la lucha por la vida y, como tal, objeto del rencor de la

comunidad sana que le echa en cara su enfermedad como si fuera un

insulto personal a los sanos que deben mantenerlo. Allí, en estos

últimos momentos de gente cuyo horizonte más lejano fue siempre el

día de mañana, es donde se capta la profunda tragedia que encierra

la vida del proletariado de todo el mundo.

(...)Hay en

esos ojos moribundos un sumiso pedido de disculpas y también,

muchas veces, un desesperado pedido de consuelo que se pierde en el

vacío, como se perderá pronto su cuerpo en la magnitud del misterio

que nos rodea. Hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en

un absurdo sentido de casta es algo que no está en mí contestar,

pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la

propaganda de sus bondades como régimen y (destinen) más dinero,

muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social.

Ernesto es lo

suficientemente consciente como para darse cuenta y denunciar que

el sufrimiento de la pobre mujer y su muerte anunciada son

consecuencia del abandono de las autoridades, fruto de un gobierno

dentro del sistema capitalista. Veamos ahora cómo concluye esta

historia:

Mucho no

puedo hacer por la enferma: simplemente le doy un régimen

aproximado de comidas y le receto un diurético y unos polvos

antiasmáticos. Me quedan unas pastillas de dramamina y se las

regalo. Cuando salgo, me siguen las palabras zalameras de la vieja

y las miradas indiferentes de los familiares.

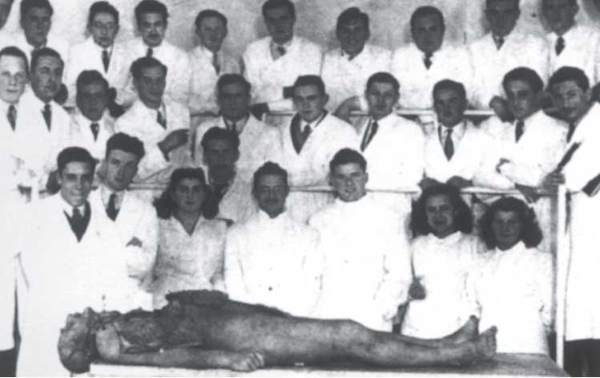

Junto a sus compañeros en una clase. Foto: Archivo personal del Che

EN LOS LEPROSARIOS

En el Perú ha estado en tres

leprosarios con Alberto Granado. Llegan al leprosario de Huambo el

14 de abril de 1952. Lo primero que les llama la atención es la

división que existe, una pared inmensa, entre el área reservada al

personal médico y la destinada a los enfermos. Al respecto de esta

disposición, Alberto Granado dijo al autor:

—En esos casebres de dos

metros de altura fabricados de bambú, vegetaban los pobres

enfermos, sin la más elemental condición sanitaria ni

higiénica.

Cuando visitan las

enfermerías, les llama la atención el llanto de una muchacha joven.

Se aproximan, se sienta a su lado, al borde de la cama, y le dan un

apoyo moral y psicológico importante. Luego van a las otras salas.

Una ex profesora enferma, cuando ve que le daban la mano para

saludarle y se sentaban en las sillas de esa enfermería, se

emocionó y les dijo conmovida:

—Es la primera vez en

nuestra vida que alguien se comporta con nosotros como ustedes lo

están haciendo.

Alberto escribiría unos años

después:

Fuimos a ver

a una enferma, ex-profesora de una escuela cercana. Cuando vio que

la saludábamos dándole la mano, y nos sentábamos en las sillas en

que ella se sienta se emocionó y nos hizo emocionar con sus

lágrimas, mezcla de dolor y alegría. Nos fotografiamos juntos y

seguimos el recorrido. (Alberto Granado, Con el Che por

Sudamérica, 90)

Al final de la visita se

reúnen los enfermos y, en señal de agradecimiento, tocan unos

instrumentos musicales rústicos, recitándoles versos de

agradecimiento. Una de ellas tocaba una especie de violín fabricado

por ella misma, con una sola cuerda.

La permanencia en este

leprosario de Lima es corta, sin embargo se hacen acreedores del

cariño y reconocimiento de los enfermos. Los leprosos recaudan 100

soles y acompañan la donación con varios discursos regados de

lágrimas.

Después de recorrer 10.223

kilómetros desde Buenos Aires, lugar de partida del viaje en

motocicleta —que ahora convertida en cadáver reposa en Santiago de

Chile, en una funeraria mecánica—, llegan al leprosario de San

Pablo (Perú), situado en plena selva, en los márgenes del río

Amazonas, donde vivirían su mayor aventura. En el hospital tienen

contacto con los enfermos afectados por el Mal de Hansen.

Llegan en el barco llamado

El Cisne, la tarde del 8 de junio de 1952. Allí viven algo más de

600 leprosos.

San Pablo está compuesto

por tres distintos sectores:

En primer lugar, el sitio

donde los depositó El Cisne, una pequeña península que avanza en el

Amazonas y en la que viven cerca de doscientos habitantes: hermanas

de la caridad, monjas, curas, médicos, dentistas y, desde luego

indios, los principales habitantes.

Luego, un poco más lejos,

al borde del río, una ciudad lacustre que sirve de vestuario al

personal médico; un cedazo de salubridad, en cierto modo, para

ponerse guantes de goma y máscaras de protección, a la ida, y para

ducharse después de visitar a los leprosos.

Finalmente, aproximadamente

a un kilómetro, en un inmenso pantano que forman los alrededores

del río-mar, se sitúa el leprosario, eternamente a merced de las

crecidas.

Son hospedados a dos

kilómetros del leprosario por el jefe médico, el Dr. Bresciani, en

su propia residencia, y para quien traían una recomendación del Dr.

Hugo Pesce, prestigioso leprólogo de Lima, la capital

peruana.

Al visitar el leprosario, a

dos kilómetros del pueblo, son conducidos a una construcción donde

los médicos, el dentista y los enfermeros se cambian de ropa. En un

cuarto dejan toda su vestimenta y se visten con ropa rigurosamente

ajustada al cuerpo y cerrada, para evitar cualquier contacto con la

piel del cuerpo de los enfermos. Invitan a Alberto y Ernesto a

hacer lo mismo, pero ellos rehúsan. En ese momento, Ernesto le dice

a Alberto, en voz baja:

—No doy crédito a lo que

estamos viendo.

—Yo tampoco —responde

asombrado Alberto.

—Se sabe que el Mal de

Hansen no es contagioso, como se difundió durante siglos, durante

los cuales los leprosos fueron estigmatizados por su

enfermedad.

—Concuerdo contigo

—responde Alberto—, inclusive se sabe que en toda la historia de la

humanidad solamente hubo dos casos de contagio por contacto

directo.

—Recuerdo —le dice Ernesto—

a un enfermero de Indochina que convivía con sus enfermos y a un

sacerdote por quien no podría las manos en el fuego. Fuera de esos

dos casos, contrajeron la enfermedad solamente los hijos de los

leprosos que vivían junto a ellos.

Son interrumpidos en su

conversación por una voz de orden del Dr. Bresciani:

—¡Vamos, estamos atrasados!

Suben a una nueva balsa, todos cambiados y con guantes, excepto los

dos "científicos argentinos".

Al llegar al leprosario, la

primera impresión se la causa el hecho de que el hospital aparenta

ser un pueblo ribereño de vida normal: casas de madera diseminadas

sin ningún orden urbano, comercios que abren sus puertas,

transeúntes, canoas y botes de motor que salen del pequeño villorio

cargados de plátanos, papayas, pescados, etc.

Sin embargo, su atención es

absorbida en mayor grado por algo doloroso; la gran mayoría de sus

habitantes, hombres, mujeres y niños, presentan mutilaciones, tanto

en los pies como en las manos. Los enfermos presentan además

"lepromas", pequeños tumores que les deforma el rostro y los

miembros, muestras indelebles de la enfermedad que los asola. Hay

enfermos sin falanges, sin dedos o sin manos.

Todo ese mundo vive en

familia. Los padres no aceptan separarse de su prole. Los enfermos

vienen de los meandros de los ríos Ucayali y Yavarí, donde la lepra

es endémica y forma parte de la vida cotidiana.

Esos indios contaminados,

que encuentran absurdo que se les quiera privar de sus hijos,

forman una comunidad organizada. Algunos de ellos venden objetos y

aparatos de todo tipo, que han logrado trocar por sus productos de

artesanía, anzuelos o redes de pescar. Otros cultivan la tierra o

establecen pequeños negocios. Los más tenaces y los más hábiles

pueden pagarse una lancha a motor. En cuanto a los leprosos más

graves, considerados contagiosos, viven aparte, en una zona

prohibida, adonde no dejan de ir los médicos argentinos.

El Dr. Granado y su

"adjunto", Ernesto, en unos minutos, darán una clase de

"leprología" tanto a los enfermos como al cuerpo médico y

paramédico, instruyendo que esa lepra, por penosa que sea, no es

contagiosa. Para probarlo, tocan a los enfermos, los saludan

efusivamente, les dan la mano, se sientan al borde de sus camas,

los curan y les quitan las vendas que los momifican sin el uso de

guantes.

Uno de esos días, Ernesto

opera él mismo, con la colaboración de Alberto, el codo de un

enfermo. La operación consiste en extraer un nódulo que dificulta

el movimiento del brazo. Una vez que el paciente recupera la

completa movilidad de su miembro, el prestigio del "Dr. Guevara",

un estudiante de 5º año de medicina, sube a las nubes, entre los

leprosos y toda la población de San Pablo.

Años más tarde, el

periodista Andy Dressler irá al hospital de San Pablo y conocerá a

Silvio Lozano, quien afirma que Ernesto le salvó la vida y que

tiene actualmente un bar al que ha llamado "CHE". Lozano retrae su

mente al pasado y evoca esos tiempos, afirmando al

periodista:

En 1952, yo

era uno de esos numerosos leprosos condenados a morir a breve

plazo. Pocos de mis compañeros sobrevivieron. En nuestros días

existen toda clase de medicamentos contra la lepra, pero en aquella

época no había muchas cosas. Una noche totalmente oscura que jamás

olvidaré, un médico desconocido entró en San Pablo, un joven que no

debía de tener veinticinco años. Delgado, simpático, daba la

impresión de ser muy voluntarioso pero de carecer de fuerza física.

Se decía que era argentino. "Yo ya no era más que piel y huesos. La

lepra me había atrapado por el brazo izquierdo y me devoraba

lentamente. Tenía fiebre y un tumor. Punzadas intermitentes me

recorrían el cuerpo, como si gotas de un líquido ardiente cayeran

sobre mi piel. Los médicos de la estación me habían

desahuciado.

Una mañana,

cuando el dolor me arrancaba lágrimas, pedí que al menos me

aliviaran. El nuevo médico estaba sentado en el suelo, como un

yoga. Lo recuerdo: leía un libro de medicina, en inglés. Yo estaba

tan debilitado que no tenía fuerzas para tenderle la mano. Él la

tomó, la palpó largamente y, de pronto, con una agilidad que me

dejó estupefacto, se levantó y abandonó la pieza. Luego volvió unos

instantes más tarde y me dijo: "Su nervio está afectado, hay que

operar". A pesar de la mano fresca del joven médico sobre mi frente

ardiente, me acometió el terror. "Usted va a morir si no hacemos

nada...", insistió él. Grité como un loco cuando me pusieron dos

agujas en la llaga, luego busqué la mirada del joven médico y me

desvanecí. "Él me salvó".

Fue el

comienzo de una era nueva en el leprosario, los instrumentos

quirúrgicos no tuvieron tiempo de herrumbrarse. Mucho después,

cuando él era Ministro de Economía en Cuba, me escribió una carta

requiriendo noticias mías.

Zoraida Boluarte, una

enfermera del leprosario, se hace amiga del Che y recuerda:

En San

Pablo el Che ejerció la medicina tropical y curó, hasta donde se

puede curar a un enfermo de lepra, a varios pacientes: realizó una

operación quirúrgica compleja a un paciente de la Colonia y

convivió con los enfermos y el personal facultativo durante muchas

semanas.

Alivió a

muchos enfermos allá en San Pablo y el personal del leprosorio me

ha contado que a veces, por su asma, él requería más cuidado que

todos, así era Ernesto, ¡un médico verdadero! (Alberto Granado,

Con el Che por Sudamérica, 90)

La monja del lugar les

había negado el almuerzo y la comida porque no fueron a misa el

domingo, pero eso no tuvo el menor efecto, pues los enfermos se

privaban de su plato y se lo daban a los dos argentinos. Estos

comían del mismo plato que sus enfermos, acrecentando aún más el

respeto y la admiración de sus anfitriones.

Ernesto y Alberto, cuando

notaron que su estadía ya pasaba de los diez días, quisieron irse,

pero los pobladores no les dejaban, principalmente los enfermos.

Ellos se informaron de que la próxima parada de los dos

"científicos" era la ciudad ribereña colombiana de Leticia,

entonces todos ellos, conocedores de este plan, resuelven darles

una sorpresa. Alfaro y Chávez, dos campesinos, jefaturizaron la

fabricación de una balsa hecha por los leprosos e hicieron un

barquito de 3 metros de ancho por 7 de largo; mientras tanto, los

pobladores y los portadores del Mal de Hansen colocaron en la

embarcación alimentos y objetos para que pudieran alimentarse los

dos argentinos, por lo menos por un mes. Entre las cosas que

metieron había manteca en lata, salchichas, carnes en lata, harina,

lentejas, garbanzos, etc. Además de eso, una lámpara a keroseno, un

mosquitero, huevos frescos, papayas, plátanos e incluso dos

gallinas vivas.

La balsa fue bautizada con

el nombre de Mambo Tango, un recuerdo irónico de cómo Ernesto, en

la noche de su aniversario, al bailar con una india, bailó un tango

como si fuese un mambo.

Los días pasaron con

rapidez, en medio de trabajos científicos, excursiones y cacerías

por los alrededores. Llegó la hora de la despedida y, la víspera de

la partida, pobladores y canoas repletas de enfermos del Mal de

Hansen se acercaron al embarcadero de la zona sana de la colonia

para expresarles su afecto. Era un espectáculo impresionante el que

formaban sus rostros alumbrados por la luz de las antorchas en la

noche amazónica.

Un cantor ciego entonó

huaynitos y marineras, mientras la heterogénea orquesta hacía lo

imposible por seguirlo. Uno de los enfermos pronunció el discurso

de despedida y agradecimiento; de sus sencillas palabras emanaba

una emoción profunda que se unía a la imponencia de la noche.

Ya sobre la barca, una vez

en el Amazonas, prosiguen su camino. Ernesto rememora la época y

asienta:

Llevamos

dos días de navegación río abajo y esperábamos el momento en que

apareciera Leticia, la ciudad colombiana a donde queríamos llegar,

pero había un serio inconveniente, ya que nos era imposible dirigir

el armatoste. Mientras estábamos en medio del río, muy bien, pero

si por cualquier causa pretendíamos acercarnos a la orilla,

sosteníamos con la corriente un furioso duelo del que esta salía

triunfante siempre, manteniéndonos en el medio hasta que, por su

capricho, nos permitía arrimar a una de las márgenes, la que ella

quisiera.

Fue así que

en la noche del tercer día se dejaron ver las luces del pueblo; y

así fue que la balsa siguió imperturbable su camino pese a nuestros

desaforados intentos. Cuando parecía que el triunfo coronaba

nuestros afanes, los troncos hacían pirueta y quedaban orientados

nuevamente hacia el centro de la corriente. Luchamos hasta que las

luces se fueron apagando río arriba y ya nos vamos a meter en el

refugio del mosquitero, abandonando las guardias periódicas que

damos, cuando el pollo cayó al agua. La corriente lo arrastraba un

poco más que a nosotros; me desvestí. Estaba listo para tirarme,

solo tenía que dar dos brazadas, aguantar, la balsa me cansaba

sola. No sé bien lo que pasó; la noche, el río enigmático, el

recuerdo, subconsciente o no, de un caimán. En fin, el pollo siguió

su camino mientras yo, rabioso conmigo mismo, me prometía tirarme y

nuevamente retrocedí hasta abandonar la empresa. Sinceramente, la

noche me sobrecogió; fui cobarde frente a la naturaleza. Y luego

ambos, los compañeros, fuimos enormemente hipócritas, nos

condolimos de la horrible suerte del pobre pollo. Despertamos

varados en la orilla, en tierra brasilera, muchas horas de la canoa

de Leticia adonde fuimos trasladados gracias a la amabilidad

proverbial de los pobladores del gigantesco río.

Esta pequeña nave fue obsequiada por los

leprosos de San Pablo en el Perú, la llamaron Mambo Tango, porque

el Che no sabía bailar, y bailó un mambo como si fuese un

tango.

Foto: Archivo personal del Che.

OBRERO Y VOLUNTARIO

En México, el Che tenía un

amigo peluquero, a quien le pidió que le enseñase a cortar el

cabello. Es su primera esposa la que cuenta:

Cuando nos

casamos vino a visitarnos varias veces su amigo peluquero, y

Ernesto le pidió que le enseñase a cortar el cabello; así lo hizo,

y este empezó a practicar en el hospital.

Trabaja como pintor de

letreros y de cargador. Es él mismo el que lo cuenta en una carta

dirigida a su mamá, en 1954:

Después

mendigué una morfada en el hospital, pero no pude llenar la jornada

sino hasta mitad de su contenido. Quedé sin plata para poder llegar

por ferrocarril a Guatemala, de modo que me tiré al puerto Barrios

y allí laburé en la descarga de toneles de alquitrán, ganando 2,63

por doce horas

(...) hay

mosquitos en picada en cantidades fabulosas. Quedé con las manos a

la miseria y el lomo peor, pero te confieso que bastante contento.

Trabajaba de seis de la tarde a seis de la mañana y dormía en una

casa abandonada a orillas del mar.

Le cuenta esta historia a

Hilda Gadea, por ese entonces su amiga en Guatemala, y ella no da

crédito hasta que el Che le muestra sus manos encallecidas, cual un

estibador. Leamos cómo se repliega Hilda al pasado y narra en su

libro:

No le creí

al principio, pero me mostró los callos de las manos diciéndome que

incluso no cobró, abandonó el lugar, solamente había hecho ese

trabajo para saber cómo era. (Hilda Gadea, Che. Años

decisivos, 63)

El Che fue quien instituyó

el trabajo voluntario, que persiste hasta hoy en día. Como tal,

desempeñó las más diversas labores: operador de cosechadoras de

caña, machetero, tornero, minero, obrero portuario, empalmador de

libros, albañil, textilero y muchas otras más.

SEVERO

El Che ha sido severo con

sus subordinados, pero siempre justo. Un día castiga a un soldado a

dos días de "huelga de hambre forzosa" porque se le había escapado

un tiro. En realidad, si el castigo es muy duro está sujeto al

análisis. Por ejemplo, el haber hecho escapar un tiro cuando

estaban huyendo de un cerco, donde el silencio se impone, y se

corre el peligro de la captura, se considera un delito grave por la

ineficiencia.

Él era rígido en la

disciplina militar, particularmente en las guardias o postas. He

aquí el relato de Israel Pardo:

Cuando

acampamos entre Malverde y Loma del Cojo, allí distribuí las

postas, una pareja por cada dos horas, pero se me olvidó decirles

quiénes eran el relevo, y, a la hora del cambio, no encuentran a

los hombres y se pasaron cuatro horas de guardia. A la mañana,

hicieron el comentario con Che, como una cosa extraordinaria, y él

me llama y pregunta; cuando le digo que a mí me parecía que ellos

debían conocer el relevo, me contestó:

—Eso es

responsabilidad tuya, tú eres el jefe, tú organizaste la guardia y

debías garantizarla; así pues, para la próxima noche, tiene tres

horas aparte de las normales. Hice cinco horas de posta por mi

responsabilidad. Yo contaba el combate de Malverde, allí mataron a

Ciro Redondo, hirieron a Fajardo y a otros. (Mariano Rodríguez

Herrera, Con la adarga bajo el brazo, 100).

Instituyó e inventó el trabajo voluntario

donde iba semanalmente para realizar cualquier tipo de trabajo

manual que fuese necesario.

Foto: Archivo personal del Che

Había en el Ministerio de

Industria una joven linda, bailarina de ballet que trabajaba como

secretaria. Su jefe comienza a cortejarla. Veamos lo que hace el

cortejador y el castigo que recibe. Es Orlando Borrego quien cuenta

la historia:

Entre esos

asiduos observadores de "la sirenita" (así la apodaron) se

encontraba nuestro jefe de supervisión, precisamente el funcionario

más comprometido con el calificativo de ser ojos y oídos del

departamento.

Si bien no

faltaban los "pescadores" que estaban muy interesados en "tirarle

el anzuelo" a la muchachita para ver si lo picaba, ninguno tuvo la

osadía de hacerlo sin tomar todas las medidas de precaución que el

caso ameritaba.

Fue

precisamente el jefe de supervisión el que primero tomó la

imprevista iniciativa. En la primera oportunidad que se le presentó

hizo buen uso de sus "artes de pesca" insinuándosele a la jovencita

con evidentes y marcadas intenciones.

Desde aquel

primer intento, el arte de pesca no funcionó, y por el contrario,

la bella muchacha le advirtió con la mayor finura a nuestro querido

funcionario que no la molestara, ya que su único interés en

nuestras oficinas era cumplir con las tareas que se le habían

asignado.

Como buen

supervisor, se las arregló para encontrar el número de teléfono de

la chica y pronto hizo eficaz uso del gran invento de Graham Bell.

Realizó una llamadita a la hora que la consideró en su hogar y

volvió a lanzar el anzuelo, esta vez a través del hilo telefónico y

a más larga distancia que la vez anterior.

Nuevamente

ella le hizo una segunda advertencia, en esta ocasión con

implicaciones más riesgosas que cuando la primera insinuación: le

manifestó que si volvía por la tercera se tendría que olvidar del

famoso refrán para el resto de su vida, porque sería necesario

informarle de todo al Che.

Si lo de

los ojos no le había preocupado mucho la vez anterior, en esta, el

supervisor tampoco le prestó atención a los oídos, que le habían

servido para escuchar la peligrosa advertencia.

Y

efectivamente volvió por la tercera, nuevamente vía telefónica,

confiado en lo infalible que le resultaría el conocido refrán. La

sentencia estaba dictada.

El Che fue

informado de las frustradas acciones del supervisor con su anzuelo,

de las dos primeras llamaditas telefónicas y del último intento del

pescador.

No habían

pasado dos horas de haber recibido aquella información, cuando el

Che me hizo llamar a su oficina. Tan pronto entré me informó de los

detalles de todo lo sucedido con el compañero Edison y me trasmitió

las siguientes instrucciones, irrevocables:

—Llama

inmediatamente a Edison y le dices que averigüe cuál es la primera

embarcación que zarpa para Cayo Largo del Sur. Que se embarque en

ella y que permanecerá allí por espacio de seis meses, para que

rectifique sus ímpetus juveniles y el mal uso que ha hecho de su

cargo, y que si cumple con toda disciplina ese mandato, cuando

regrese será reintegrado a su puesto de jefe de supervisión.

El cortejador cumplió su

castigo en la isla seis meses, y luego volvió a ocupar su mismo

puesto.

TEMERARIO Y VALIENTE

En 1950, cuando realiza un

viaje en bicicleta por el norte argentino, para en la ciudad de

Córdoba a visitar a la familia Granado, de la cual era muy amigo.

Intenta subir a la montaña Chorrillos, pero fracasa. Entonces

practica saltos ornamentales en el río, dejando a sus amigos,

Granado y otros asiduos al río, en suspenso al saltar desde una

altura superior a 6 metros a una profundidad que apenas alcanzaba

un metro. Veamos cómo recuerda este momento el mismo Ernesto:

El amargo

sabor de la derrota —se refiere a su ascenso frustrado— me duró

todo el día, pero al siguiente me tiré desde unos cuatro metros, y

uno o dos metros (al menos), en setenta centímetros de agua.

Y concluye feliz este

pasaje, mencionando que:

Lo que me

borró el sabor amargo del día anterior.

Un día después de este

episodio, Ernesto monta una carpa en la orilla del río con los

hermanos Granado. Atardece.

Este mismo día se desata una

lluvia torrencial y dentro de algunos minutos se cargará el río, el

que, por la pendiente fuerte que presenta, ofrece un gran peligro.

Entonces, deciden levantar la carpa, pero se oye un primer sonido

gangoso: el río comienza a bramar. De las casas vecinas sale gente

para alertarles del riesgo, corriendo y gritando:

—¡Viene el arroyo! ¡Viene el

arroyo!

El campamento que habían

instalado en la mañana estaba todo desordenado. Los dos, Granado y

Ernesto, comienzan a sacar las cosas y a alejarse de la rivera del

río.

Es en este viaje en el que

el Che comienza a escribir su primer diario. Aquí nos remonta a

esos momentos cruciales y arriesgados por los que pasó:

Todo el

campamento nuestro era una romería, los tres llevábamos y traíamos

cosas. Grego Granado toma de las puntas a la cobija, se lleva todo

lo que quedaba mientras Tomás y yo recobramos las estacas a toda

velocidad. Ya se venía la ola sobre nosotros y la gente del costado

nos gritaba: "Dejen eso, locos", y algunas palabras no muy

católicas. Faltaba solo una soga, y en ese momento yo tenía el

machete en la mano. No pude con el genio y en medio de la

expectativa de todos lancé un "A la carga, mis valientes", y con un

cinematográfico hachazo corté la piola. Sacábamos todo al costado

cuando pasó la ola bramando furiosamente y mostrando su ridícula

altura de un metro y medio entre una serie de ruidos atronadores.

(Ernesto Guevara Lynch, Mi hijo el Che, 328)

Pero es en la Sierra

Maestra, durante los combates, en que este hombre muestra una

temeridad pocas veces vista. Citamos a continuación algunos de

estos pasajes:

Nos

concentramos en unas cañitas —dice uno de sus compañeros— alrededor

de la pista, pero, poco antes de aterrizar la avioneta, un soldado

que ha entrado a la caña a realizar una necesidad fisiológica choca

con nuestra fuerza y empieza el tiroteo. Tenemos dos bajas de

campesinos recién incorporados, Pineda y Ramón Román, y otro herido

de la tropa vieja, pero tomamos aquella posición. Ahí, otra vez

tuvimos una prueba de la preocupación extraordinaria del Che por

sus hombres. Sucede que un compañero nuestro, al oír que el tiroteo

comienza antes de aterrizar el avión, piensa que hemos caído en una

emboscaba, y va y se lo comunica al Che.

¿Y saben lo

que hace Che? En una acción muy suya, en vez de preparar refuerzos

o escoger varios hombres para que le acompañen, se sube a un

caballo, y así lo vemos venir, solo, a combatir a nuestro lado.

Bueno, ya nosotros veníamos de regreso triunfantes, la alarma era

falsa, pero aquello demostraba una vez más el desprecio al peligro

de aquel hombre y su extraordinario cariño por los que combatían a

sus órdenes.

¿Y saben

cómo supo llegar hasta nosotros? Pues nos explicó que él veía dónde

la avioneta estaba ametrallando, y que eso le servía de guía.

Otra historia, esta vez

contada por Fidel Castro:

Y en aquel

instante, Che —se refiere al combate del Uvero—, que todavía era

médico, pidió tres o cuatro hombres, entre ellos un hombre con un

fusil ametralladora, y en cuestión de segundos emprendió

rápidamente la marcha para asumir la misión de ataque desde aquella

dirección.

Y en

aquella ocasión no solo fue combatiente distinguido, sino que

además fue también médico distinguido, prestando asistencia a los

compañeros heridos, asistiendo a la vez a los soldados enemigos

heridos. Y cuando fue necesario abandonar aquella posición, una vez

ocupadas todas las armas, y emprender una larga marcha, acosados

por distintas fuerzas enemigas, fue necesario que alguien

permaneciese junto a los heridos, y junto a los heridos permaneció

el Che. Ayudado por un grupo pequeño de nuestros soldados, los

atendió, les salvó la vida y se incorporó con ellos interiormente a

la columna.

Esa era una

de sus características esenciales del Che: la disposición

inmediata, instantánea, a ofrecerse para realizar la misión más

peligrosa.

Fidel además agrega:

Che era un

insuperable soldado; Che era un insuperable jefe; Che era, desde el

punto de vista militar, un hombre extraordinariamente capaz,

extraordinariamente valeroso, extraordinariamente agresivo. Si como

guerrillero tenía un talón de Aquiles, era su excesiva agresividad,

era su absoluto desprecio al peligro.

Pero,

además, lo demostró en su fulminante campaña en Las Villas, y lo

demostró sobre todo en su audaz ataque a la ciudad de Santa Clara,

penetrando con una columna de apenas 300 hombres en una ciudad

defendida por tanques, artillería y varios miles de soldados de

infantería.

El Che tenía, en palabras

de Fidel:

Disposición

inmediata, instantánea, a ofrecerse para realizar la misión más

peligrosa. Cuando tenía un analfabeto, él en persona le daba las

primeras clases del abecedario. En el Hombrito crea un campamento

guerrillero donde instala talleres artesanales, una panadería, una

fábrica de zapatos, mochilas, cartucheras, uniformes. La primera

gorra militar cosida en uno de esos talleres fue obsequiada a Fidel

Castro por el Che, en una manera solemne.

VERAZ

Una de las historias más

extraordinarias, en la cual se observa que el Che es incapaz de

inventar una "mentira decente", una "mentira blanca", o una

"mentira de mentira", es cuando, al pasar por el Perú, es acogido

por el Dr. Pesce con un gran cariño y se ve obligado a decir algo

que a él no le habría gustado decir, una "cruel verdad": Está

corriendo el mes de mayo de 1952, Ernesto y Alberto están en Lima,

hasta ahora han recorrido 8.918 kilómetros en moto, barco, camión y

a pie. Están buscando al Dr. Hugo Pesce, profesional al que Alberto

conoció en Córdoba en un congreso de Leprología en el año 1950. El

Dr. Pesce es un médico especialista en leprología, profesor de la

Facultad de Medicina, y su experiencia y conocimientos sobre la

enfermedad son reconocidos mundialmente.

Los dos exploradores,

después de haber pasado por grandes dificultades, encuentran la

casa, y quien les abre la puerta es Pesce en persona que, al verlos

sucios y andrajosos, estuvo a punto de dar media vuelta y cerrar la

puerta. Pero Alberto reacciona rápido, se identifica y le recuerda

que estuvieron juntos en Córdoba. A partir de este momento la

situación cambia totalmente. El renombrado médico les invita a

pasar a su casa, les ofrece comida, los hospeda, todos los días

manda a su esposa preparar algún plato especial, echa a la basura

la ropa inmunda que traen y les proporciona vestimenta nueva.

Se forma una empatía mutua.

El Dr. Pesce, al notar que está frente a dos hombres, no solamente

con excelentes conocimientos en medicina, sino también en cultura

general, les da un manuscrito de una novela escrita por él, que

pretende publicar bajo el título de "Latitudes de silencio". El día

de la despedida prepara un banquete y permanece afligido todo el

tiempo, pues Alberto le había devuelto el manuscrito elogiando su

trabajo, pero Ernesto no comentaba nada al respecto, permaneció

callado durante las horas que pasaron sentados a la mesa.

Finalmente, el Dr. Pesce resuelve ir directo a la cuestión y le

pregunta a quemarropa:

—Ernesto, tú no has dicho

nada de mi libro.

El futuro médico hunde la

nariz en el plato, hace como el que no escucha, toma una copa de

vino y bebe pidiendo a los anfitriones que lo acompañen. Alberto

comprende la situación, y dice:

—Doctor, como ya le dije,

nos gusto muchísimo, creemos que es una buena obra literaria.

Ernesto abre la boca y

habla, pero no del libro, sino de cuestiones banales, intentando

eludir la respuesta a la pregunta que le hizo su anfitrión; pero,

el Dr. Pesce vuelve a la carga:

—Dígame Ernesto, ¿qué le

pareció mi manuscrito? Ernesto levanta la cabeza, mira por algunos

segundos al Dr. Pesce y continúa bebiendo el vino sin darse por

aludido. Entonces, se forma un silencio y Alberto interviene de

nuevo:

—Doctor, Ernesto y yo

comentamos su libro, incluso sobre la descripción que hace de la

localidad de Urubamba, y nos pareció que el escenario que usted

narra es espectacular.

La esposa del médico,

notando que Ernesto evade la cuestión, se incorpora y les dice que

faltan pocos minutos para que parta el barco con destino al

leprosario de San Pablo, para el cual el Dr. Pesce les envía una

recomendación importante. Ernesto se levanta de inmediato y se

dirige a la puerta, momento en el cual el Dr. Pesce vuelve a la

carga, esta vez de forma aún más directa:

—Ernesto, no te vas a ir

sin darme tu opinión sobre mi libro, no puedes irte sin decirme lo

que piensas de mi obra.

Alberto, recordando el

momento, diría un día:

—Cuando dijo eso el doctor

Pesce sentí un escalofrío, pues sabía que la respuesta de Ernesto

sería lapidaria.

Y lo fue:

—Mire doctor, su libro es

pésimo, la descripción de paisajes no dice nada de nuevo, además de

eso, me parece mentira que un verdadero profesor universitario

marxista-leninista como usted describa únicamente la parte negativa

de la psicología del indio. Es un libro que no parece escrito por

un científico, y mucho menos por un comunista como usted.

Hace una pausa, se pone más

enfático, levanta el dedo índice, y enumera de un tirón los

defectos de la obra. Mial ve a la desventurada víctima achicarse

ante él poco a poco, contentándose con menear afirmativamente la

cabeza, resignado. A modo de conclusión, Ernesto le espeta:

—Es increíble que usted, un

hombre de izquierda, haya escrito ese libro decadente, que no

ofrece ninguna alternativa al indio y al mestizo.

El médico se pone pálido,

queda mudo ante tal respuesta. Su esposa, que está a su lado, lo

toma del brazo. Ernesto, a medida que habla, se pone más elocuente

y sube el tono de su voz, reiterando que su libro debe enfocar la

problemática social, puesto que él es un comunista. Pesce, un

hombre inteligente, soporta las palabras del joven y

balbucea:

—¡Es verdad! ¡Es

verdad!

Se despiden rápidamente y

se embarcan en la nave que los llevará al leprosario de San

Pablo.

—¡Tú eres un hijo de puta!

—le dice Alberto, y prosigue—, cómo has podido decirle eso a un

hombre tan bueno, tan cariñoso, que nos recibió tan bien, que nos

pagó los pasajes de este barco en el que estamos yendo a San Pablo,

que inclusive nos ha dado dinero en efectivo, su prurito de un

futuro literato lo has bañado por su boca como si fuese su culo.

¡Tú eres un mierda!

—Mial, tú viste que yo no

quería hablar. ¿No te diste cuenta de que yo soslayaba y soslayaba

un comentario y que él insistía e insistía? Alberto, yo no soy

mentiroso, ni mentiré jamás, aunque para eso tenga que pagar con mi

vida, las personas no pueden ser eludidas, la verdad tiene que ser

dicha por más cruel que sea ella. Fuera de eso, la verdad hace

recapacitar a las personas de sus errores si tú dices la

verdad.

En efecto, el Dr. Pesce

cambió su texto, siguió los consejos de Ernesto. Publicó su obra y,

cuando el Che estaba en la presidencia del Banco Nacional en Cuba,

recibió Latitudes de silencio autografiado y agradeciendo

sus críticas. Unos años después, el Che escribe Guerra de

Guerrillas y le devuelve la gentileza al Dr. Pesce,

remitiéndole su obra autografiada.

UN EJEMPLO DE HOMBRE

Durante toda su vida nunca

pidió nada a nadie por el que no hubiera hecho algo antes, y toda

vez que es colocado a prueba en situaciones de emergencia, no deja