Celia de la Serna y Teté, como cariñosamente

llamaba a su pequeño Ernesto cuando era un bebé.

Foto: Archivo personal del Che.

Ernesto Guevara de la Serna no nació

en junio de 1928 como se cree. En realidad vino a este mundo poco

más de un mes antes, el 14 de mayo de 1928. Lo que ocurrió fue que

su madre, Celia de la Serna, se casó con Ernesto Guevara Lynch

estando embarazada de 30 días. En consecuencia, dado el

conservadurismo reinante en la época en Buenos Aires, ambos, de

mutuo acuerdo, resolvieron abandonar la ciudad. Se refugiaron

primero en las riveras del río Paraná y luego en Rosario, donde

nació el primogénito de los cinco hijos, lejos de sus familiares y

amigos.

8 AÑOS

La Guerra Civil Española jugó

un papel importante en la infancia de Ernesto.

El autor le pregunta a Carlos

"Calica" Ferrer:

—¿Cuál era la relación que

tenía el Che con los exiliados republicanos?

—Había una familia de

exiliados que se hizo amiga de todos nosotros, la del doctor Juan

González Aguilar, un médico que había tenido un cargo importante en

el Ministerio de Sanidad de la República.

—¿Cómo estaba compuesta esa

familia?

—Vino con sus hijos Paco, Juan

y Pepe, que se hicieron amigos nuestros...

—¿Comentaban con ellos sobre

la Guerra Civil Española?

—¡Sí! Nos relataban

permanentemente anécdotas y hechos de aquella Guerra que nosostros

escuchábamos fascinados.

—¿Qué edad tenía Ernesto y

cómo participaba o aplicaba lo que se comentaba sobre la

guerra?

—Ernesto tenía nueve o diez

años, pero estaba deslumbrado con los cuentos de esa guerra tan

lejana y tan cercana a la vez. Había conseguido un mapa de España

con las noticias que obtenía a través de la radio o de los

exiliados, iba marcando con banderitas los avances de los

republicanos.

—Se comenta que a esa edad

jugaban ustedes simulando ser republicanos y franquistas. ¿Qué me

puede decir al respecto? —Ernesto sentía desde chico la pasión

militar. No en el sentido del orden y la obediencia, pero sí en lo

estratégico y en la capacidad de mando. A él se le ocurrió un

juego, que se convirtió en uno de nuestros favoritos. Consistía en

armar trincheras con tierra, piedras o lo que consiguiéramos y

jugar a la guerra. Armábamos dos bandos y nos tirábamos con

"municiones", que eran los frutos de un árbol muy abundante en la

zona, unas bolas duras rellenas con un líquido lechoso.

Hay otro relato similar

perteneciente al escritor Horacio López Das Eiras, pariente de la

familia Guevara quien narra en su libro Ernestito Guevara antes

de ser el Che. Sus años en Alta Gracia, Córdoba y

Buenos Aires:

Un pariente

cercano de la familia, el periodista Cayetano Córdova Iturburu,

esposo de Carmen de la Serna, es enviado a la Guerra Civil de

España como corresponsal del diario Crítica. En consecuencia,

Carmen, la hermana de mayor confianza de la madre de Ernestito,

debe buscar una familia para no quedarse sola con sus pequeños

hijos, Fernando y Carmencita.

Al inicio del

conflicto, Ernestito tiene ocho años y once años cuando llega a su

fin. En los tres años de contienda es testigo de encendidas

conversaciones sobre política internacional, temas que generalmente

hacen levantar a los más chicos de sus lugares.

La simpatía

de los Guevara por la causa republicana no solo se manifiesta con

sermones caseros, bautizando Negrita a la mascota de la casa —en

honor al general republicano Juan Negrín— o con la hospitalidad

brindada a los exiliados. Su apoyo también se manifiesta en la

recolección de fondos y víveres para los refugiados. Su padre,

Ernesto Guevara Lynch, es uno de los impulsores de un pequeño

comité de ayuda.

Ernestito

querrá seguir conociendo más sobre aquel terrible conflicto. Entre

otros libros, leerá España bajo el comando del pueblo,

escrito por su tío Córdoba Iturburu. (López Das Eiras, 61)

Su madre jugó también un

papel importante en la gestación del futuro Che como bien recuerda

Calica Ferrer:

Ernesto Padre, quizás

aprovechando mi presencia, que le podía proporcionar un

circunstancial aliado, le dijo un día a Celia:

—Fijate, vos, las cosas que

hace este chiquilín inconsciente. No sabemos dónde está, qué hace.

Esto es porque vos lo criaste así.

—¿Y cómo querías que lo

criara? ¿Entre algodones? Cuidado, no salgas, no hagas esto, no

hagas aquello... No... Yo decidí que hiciera una vida como

cualquier chico.

Los amigos que el muchacho

lleva todos los días a comer o a dormir son hijos de mineros, de

obreros o de empleados de hotel, todos hambrientos y harapientos

son recibidos con los brazos abiertos.

Todos estos chicos ya saben

que en Villa Nydia reciben un trato a cuerpo de rey. En la casa de

los Guevara siempre hay lugar para jugar o sentarse a la mesa. Si

un invitado llega acompañado de un amigo nuevo, este resulta

bienvenido.

—Nos

juntábamos como diez chicos —grafica Juanchilo—, y cerca de las

cinco de la tarde la madre los llamaba para tomar la leche.

—Vayan,

vayan, que los están llamando —les decíamos.

—¡No, no!

—decía el Ernesto—. ¡Vamos todos! Si éramos diez, íbamos los diez.

Para esa familia no interesaba si eras pobre, si eras rico, negro o

blanco (López Das Eiras, 63).

Calica Ferrer confirma en su

libro De Ernesto al Che la intensa relación que mantenía

toda la familia Guevara con los pobres. Leamos su relato:

Ernesto era

igual que el resto de su familia, así como se codeaba con lo más

pituco de Alta Gracia, también tenía cantidad de amigos

semi-analfabetos, de familias muy humildes, los caddies de la

cancha de golf del Hotel Sierras, los hijos de los caseros que

cuidaban las casas deshabitadas durante el año. Con ellos hacíamos

excursiones a las sierras.

11 AÑOS

A esta temprana edad empieza a

revelar sus inquietudes ante la injusticia y la conciencia de usar

la fuerza para defender sus derechos.

Un ejemplo de ello es lo que

ocurre en 1939, mientras una terrible guerra comienza al otro lado

del océano. Con su hermano Roberto pide autorización a su padre

para participar en la vendimia en la hacienda de un latifundiario

para ganar unos pesos. En ese mes de febrero la escuela está

cerrada por las vacaciones de verano. La madre ya ha dado su

consentimiento, así que Ernesto padre (quien dijo en una ocasión:

"Siempre pensé que la mejor manera de educar a los hijos era darles

la oportunidad de convertirse en hombres") accede también.

La mayoría de sus amigos eran

hijos de obreros y campesinos. Ernesto está al extremo superior

izquierdo.

Foto: Cortesía de Horacio Días López.

Contra todo lo previsto, los

dos pequeños vendimiadores regresan al cabo de cuatro días.

Ernestito, preso de una crisis asmática, le dice a su padre a

propósito del hacendado:

—¡Es un gaucho de mierda!

Cuando sentí venir el asma le dije que no podía seguir trabajando y

le pedí que nos pagara lo que nos debía, pues debíamos regresar.

Solo nos dio la mitad. Es escandaloso portarse así, y según parece

no es la primera vez. Vendrás con nosotros a romperle la

cara.

15 AÑOS

En 1943, Ernesto ya ha leído

libros sobre Historia y Economía. Ha revisado a autores como Marx y

Lenin. En ese entonces su amigo Alberto Granado cae preso, junto a

otros compañeros suyos que participan en manifestaciones de

protesta, contra la intromisión y ocupación de los edificios de la

Universidad por la policía. Ernesto y el hermano de Alberto, Tomás

Granado, van a visitarlo a la cárcel y reciben un pedido del

prisionero: salir a las calles, junto a otros estudiantes, para

exigir su inmediata libertad y la de los compañeros detenidos junto

con él. Veamos cómo recuerda aquel momento el propio Alberto

Granado su libro Con el Che por Sudamérica:

Debo reconocer que me

sorprendió la réplica del Che a mi pedido:

—¡Qué va,

Mial! ¿Salir a las calles para que simplemente la policía nos

golpee a palos y reviente nuestras cabezas? No, mi querido amigo.

Yo saldré solamente si me dan un "Bufoso" (pistola grande).

Me quedé

helado. Aún me parece verlo mientras se iba mirándome por encima

del hombro, como diciendo no seas pelotudo, yo no voy a perder el

tiempo en una cosa así. (Granado, 56)

Es en este momento cuando

Ernesto comienza a descubrir que derribar un sistema solo puede ser

posible mediante el uso de la fuerza.

La Segunda

Guerra Mundial comienza cuando él tenía once años, y desde un

principio acompaña los acontecimientos con marcado interés. Durante

el conflicto colgó un mapa de Europa en su cuarto y señalaba con

alfileres de colores el nuevo laberinto militar europeo. Como lo

hizo en el la Guerra Civil Española. Él se devoraba una revista que

coleccionaban en su casa llamada Francia Libre —evoca

Humberto Palacio— que traía fotografías y crónicas de la guerra

(López Das Eiras, 81).

Su padre se inscribe en una

institución antifascista, Acción Argentina, y el hijo le sigue los

pasos; se inscribe en la Juventud de Acción Argentina (Guevara

Lynch, Mi hijo el Che, 269), una entidad que se preparaba

para actuar ante un eventual triunfo de Hitler.

Durante la Segunda Guerra

Mundial, así como de nuevo sigue en un mapa el conflicto mundial,

vuelve a jugar con sus amigos simulando batallas.

Un amigo de infancia de

Ernesto, Enrique Martín, le narra a Horacio López Das Eiras:

Después de

ver en el cine imágenes de la guerra, cavamos dos trincheras para

jugar a las guerritas. Delante de cada una colocamos dos montículos

de tierra y tapamos las zanjas con puertas de alambre tejido.

Parecían refugios antiaéreos de verdad. Después nos dividimos en

dos bandos, y con unas frutas macizas que le decíamos toronjas,

empezamos a bombardearnos. De un lado se ponían el Ernesto, el Tiki

Vidosa y Roberto. En el otro, el Ariel, mi hermano Leonardo y el

Negrito Palacio, y los más chicos los abastecíamos de municiones.

Una de las guerritas duró hasta que un toronjazo le pegó en un ojo

al Ernesto, que estaba asomado. Nosotros nos moríamos de la risa,

pero después el ojo se le puso morado. (López Das Eiras, 83)

16 AÑOS

En septiembre de 1944 su

franca inclinación antifascista se manifiesta aún más. Cuando las

fuerzas aliadas liberaron París, bajo el comando de Charles de

Gaulle, Ernesto, con 16 años, se unió a la multitud que conmemoraba

este suceso en la Plaza San Martín de Córdoba acompañado de varios

de sus condiscípulos del colegio Dean Funes. Llevaban los bolsillos

llenos de bolitas de vidrio, listas para ser arrojadas sobre los

cascos de los caballos de la policía montada, llamada para mantener

el orden.

Paralelamente a esta

conciencia revolucionaria que va germinando en él, se denota en su

carácter un aprecio y defensa por las clases desposeídas. Escoge

por amigos en Córdoba, tal como lo hacía en Alta Gracia, a los más

desfavorecidos. Es así como hizo un amigo, Fascio Rigatusso, que

vendía dulces en la puerta del cine Ópera, a donde fue una noche

con su enamorada, elegantemente vestida y, cuando vio a Rigatusso

dejó a su chica sola y se puso a conversar con él.

Ernesto estaba desarrollando

una personalidad social que dejaría un recuerdo duradero entre sus

amigos de Córdoba. Su actitud displicente, su desprecio por las

formalidades, su combatividad intelectual, tenían ahora trazos

visibles que caracterizaban su modo de ser. Estos se acentuarían

durante los años siguientes.

17 AÑOS

Su padre comenta el mes de

enero de 1945, cuatro meses antes del fin de la Segunda Guerra

Mundial:

Él se sentía

orgulloso de pertenecer a la Juventud Acción Argentina. Una tarde

debíamos viajar a la ciudad de Córdoba, allí tendría lugar un gran

mitin y hablarían al pueblo los máximos dirigentes de esta

institución, estarían representadas todas las filiales de la

provincia. Ernesto no quería perderse el acto en que yo hablara. Me

dio pena dejarlo en la casa (...) nos fuimos todos a la ciudad de

Córdoba. Ernesto se sentía feliz. Iba a cumplir su obligación con

la Acción Argentina y, además, iba a poder oír a su padre hablar en

público. (I. Lavretski, Che Guevara, 36)

Prosigue

ahora, refiriéndose a la fabricación de bombas:

En nuestra

casa se fabricaban bombas para defendernos de la policía en las

manifestaciones antiperonistas. Todo esto se hacía a vista de Teté,

quien una vez, inquieto, me dijo: "Papá, o me permites ayudarte o

comienzo a actuar independientemente e ingreso en otro grupo

armado". (I. Lavretski, Che Guevara, 36)

21 AÑOS

En 1949, cuando Ernesto está

estudiando Medicina, amplía su noción de gran patria a toda América

Latina, que es calificada por él como "América Mayúscula".

En Buenos Aires revela sus

cualidades de hombre capaz de todas las audacias y de todas las

impertinencias. Es adorado y respetado por sus compañeros debido a

una particular aureola que atribuyen a su inteligencia, a su

cultura claramente superior, a la seguridad de sus juicios y

pensamientos, y al aplomo con que defendía sus ideas cuando hacía

uso de la palabra.

Mientras realiza sus estudios

de Medicina conoce a Tita Infante, con quien comienza una amistad

que duraría hasta el fin de los días del Che, pues mantiene con

ella una correspondencia permanente. Tita era miembro del Partido

Comunista Argentino. El Che se aproxima al grupo, pero luego se

separa debido a que descubre que todos los partidos comunistas de

la América son especialistas en hacer grandes manifestaciones, sin

embargo, cuando están al borde de la lucha armada, no empuñan el

fusil. En cualquier caso, lee con ella y estudian juntos libros de

Marx, Engels y Lenin.

22 AÑOS

Desde su niñez Ernesto soñó

con viajar. Le apasionaba conocer la realidad circundante, pero

sobre todo hacerlo, no a través de libros o tratados

enciclopédicos, sino por medio de un contacto directo. Se

interesaba por la forma de vivir de sus compatriotas tanto de la

capital como de las lejanas provincias. Le preocupaba saber cómo

vivían los obreros, los indios; en definitiva, cómo era en realidad

su patria. Quería ver con sus propios ojos sus ilimitadas estepas,

las pampas, sus montañas, sus calurosas regiones norteñas, dónde se

cultivaban las extensas plantaciones de algodón y de té paraguayo

(el mate).

Es en 1950 cuando realiza su

primer viaje, lo hace en una bicicleta a la que acopla un motorcito

pequeño, convirtiendo así su vehículo en un "ciclomotor". Recorre 5

mil kilómetros en poco más de dos semanas, entrando en contacto

directo con la naturaleza y con la gente pobre. Piensa que mediante

un viaje sería posible encontrar la respuesta correcta a los

interrogantes que le atormentan cada día más: cómo cambiar la vida

de los pueblos del Continente hacia un futuro mejor, cómo erradicar

su miseria y sus enfermedades, cómo liberarlos de la opresión de

los terratenientes, de los capitalistas y de los monopolios

extranjeros.

Así, cuando llega en su

bicicleta a Salta, donde visita museos y áreas de interés

histórico, un eventual amigo, admirado por el viaje tan largo, le

pregunta: "¿Qué ves?"

Leamos lo que él mismo

responde, en su primer diario:

Una pregunta

que queda sin contestación, porque para eso fue formulada, y porque

no hay nada que contestar, porque la verdad es que, ¿qué veo yo?;

por lo menos no me nutro con las mismas formas que los turistas, y

me extraña ver en los mapas de propaganda, de Jujuy por ejemplo: el

Altar de la patria, la catedral donde se dibujó la enseña patria,

la hoya del púlpito y la milagrosa Virgencita de Río Blanco y

Pompeya, la casa en que fue muerto Lavalle, el Cabildo de la

revolución, el Museo de la provincia, etc. No se conoce así un

pueblo, una forma y una interpretación de la vida, aquello es la

lujosa cubierta, pero su alma está reflejada en los enfermos de los

hospitales, los asilados en la comisaría o el peatón ansioso con

quien se intima, mientras el Río Grande —se refiere al Río Bravo—

muestra su crecido cauce turbulento por debajo.

El análisis de este párrafo

revela que viaja para empaparse de los problemas que afligen a la

sociedad y sacar él mismo sus conclusiones. Cuando dice: "Muestra

su crecido cauce turbulento por debajo", compara el norte del Río

Bravo con un país próspero y rico como Estados Unidos, y el sur con

todo un Continente sumergido dentro del hambre y la miseria, a

partir de México hasta la Patagonia.

Ya en esta época, cada vez que

se alejaba acostumbraba a escribirles largas cartas a sus padres,

enfocando no solo temas familiares y sentimentales, sino también

temas políticos y sociales. Su padre recuerda:

En sus cartas

iba haciendo un análisis económico, político y social de todos los

países que atravesaba, y en ellas también iba poniendo sus

reflexiones, que cada vez nos indicaban su creciente tendencia

hacia el comunismo.

Cuando Ernesto concluyó su

viaje en bicicleta, envió una carta al fabricante de motores marca

Micron, comunicando el buen comportamiento de esa pequeña

máquina. Esta carta fue publicada por la revista El

Gráfico de Buenos Aires, en el año 1952, en la cual Ernesto

firmó como "Ernesto Guevara Serna". Eliminó el "de la" de su firma

para desaristocratizar así su apellido pues comienza a sentirse

parte de la clase proletaria. A partir de esta fecha, y por el

resto de su vida, en todas sus cartas, firmó de la misma

manera.

24 AÑOS

El 4 de enero de 1952 Ernesto

partió en una motocicleta con Alberto Granado hacia América del

Sur.

Recorrió caminos y más caminos

deteniéndose para conocer de cerca la pobreza que se vivía en los

diferentes lugares que visitaba e investigando las causas de esa

miseria.

A los pocos días después de

iniciado el viaje se detuvieron en Miramar por ocho días, porque

Ernesto quería pasar un tiempo con su enamorada Chichina Ferreira

que vivía allí y a quien había conocido dos años antes.

Durante uno de esos días,

cuando estaban reunidos con un grupo de amigos de Chichina, comenzó

una discusión sobre temas políticos y sociales. Se habló de la

socialización de la medicina llevada a cabo aquel tiempo por el

gobierno laborista en Inglaterra.

Ernesto llevó la conversación

hacia el tema de la "igualdad" y señaló a cuatro sirvientes de piel

cobriza y curtida que estaban vendiendo comestibles, ropas de baño,

etc., y exclamó:

—¿A ustedes no les molesta que

ellos les sirvan, que vayan detrás recogiendo lo que dejan tirado?

¡Sin embargo, son seres humanos como ustedes, a los que también les

gusta bañarse en el mar, sentir la caricia del sol!

Ernesto se tornó más

vehemente. Y durante casi una hora defendió con fuerza la

socialización de la medicina, su abolición como un comercio, la

desigualdad en la distribución de médicos entre la ciudad y el

campo, el abandono científico en el que son dejados los médicos en

el área rural, los cuales casi siempre caen en la

comercialización... Esbozó estos temas y otros más.

Los jóvenes envueltos en la

conversación tuvieron que escuchar a Ernesto, y fueron avasallados

por sus argumentos.

En realidad, en poco tiempo,

Ernesto se convirtió en una persona francamente hostil para el

grupo de amigos de Chichina, y ellos por lo bajo lo bautizaron como

el Pitencatropus Erectus.

El octavo día, al despedirse,

ella le dio 15 dólares para que en Estados Unidos le comprase una

malla de baño.

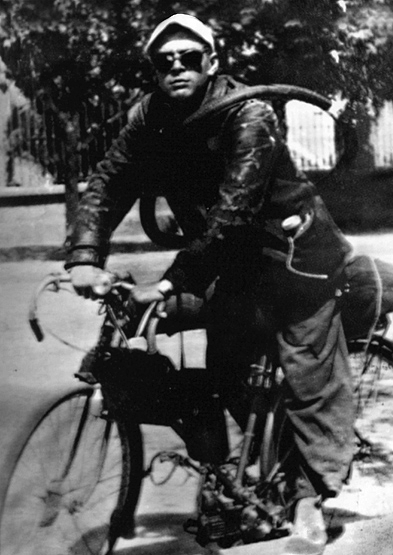

Ernesto montado en su bicicleta

motorizada. Por aquel tiempo sus amigos lo apodaban "Pelón", por el

cabello extremadamente corto que llevaba.

Foto: Archivo personal del Che.

Ernesto con Chichina, su novia de

entonces.

Foto: Archivo personal del Che.

Ya en Chile, Alberto y

Ernesto se detuvieron en Chuquicamata, desde el 13 hasta el 16 de

marzo de 1952. Aquí él ya estaba a pocos meses de convertirse en el

Che.

En esta población visitaron

las minas de cobre mientras el guía les iba comentando cómo

lograban controlar a los mineros y sus demandas:

—Cuando hay una reunión

importante, otros adjuntos del administrador y yo invitamos a la

mayor cantidad posible de mineros al burdel. Así no se alcanza el

quórum requerido para que las mociones votadas en las reuniones

tengan efecto.

Hizo una pausa y prosiguió

ligeramente fastidiado:

—Y hay que decir que sus

demandas son exageradas. No se dan cuenta de que una sola jornada

de huelga significa un millón de dólares perdidos por día para la

compañía.

—¿Y qué piden, por ejemplo?

—preguntó Ernesto.

—¡Oh! ¡Hasta cien pesos de

aumento! Cien pesos equivalían a un dólar.

Ernesto, indignado por esto,

le susurró a Alberto:

—¡Gringos estúpidos! Pierden

millares de pesos por día de huelga, tan solo para no dar unos

centavos extras a cada obrero.

A medida que pasa el tiempo,

Ernesto evoluciona cada vez más en su enfoque político, en su

defensa del proletariado.

Debido a su forma de ser,

Alberto bautiza a su amigo con el apelativo "Fuser" (Furibundo

Serna).

Luego de la visita a las

minas fueron a las barracas donde se alojan amontonadas las

familias. Al ver esto, Ernesto se queda meditando.

"Previendo que de aquí

saldrán millones de dólares, que en el momento actual ya se tratan

noventa mil toneladas del mineral por día, se comprende que la

explotación del hombre por el hombre no está próxima a

cesar".

El periodista chileno Ocampo,

en su obra sobre el cobre chileno, escribió que la productividad

era tal que la inversión inicial de las mineras se recuperaba en

cuarenta días de trabajo. Al leerlo, Ernesto lo encontró excesivo y

no quiso creerlo hasta que en ese momento comprueba que es

verdad.

En un momento dado de la

visita a la mina, los dos viajeros se detienen ante vasto

cementerio poblado por un bosque de cruces.

—¿Cuántos son? —pregunta

Ernesto.

—No lo sé. Tal vez diez mil

—responde el otro distraídamente.

—¿Puede ser? —Ernesto

insiste.

—No llevamos la cuenta

exacta.

—Y a las viudas y huérfanos,

¿qué se les da? El hombre encoge los hombros.

Chuquicamata, palabra

indígena que significa "la montaña roja", quedó grabada para

siempre en la mente del futuro Che.

Durante el viaje en

motocicleta, ante la penuria económica que atraviesan, Alberto le

pide más de una vez a Ernesto que utilicen los 15 dólares,

arguyendo que podrán ganar ese dinero y reponerlo. Toda vez que

Alberto le hace este pedido, la respuesta es la misma: "No moveré

de ese dinero ni un centavo". Así, más de una vez pasan hambre e

incomodidades, durmiendo al aire libre; porque Ernesto considera

sagrados esos 15 dólares y no los utiliza para nada.

Y fue así hasta que en

Chuquicamata se encuentran con un matrimonio de obreros que busca

trabajo en las minas. Aquel día, cuando llega la noche, los dos

argentinos y el matrimonio de obreros duermen al aire libre.

Ernesto nota que no tenían una frazada para taparse, entonces se

despoja de la suya y la cede al matrimonio. Tiempo después comentó:

"Fue la noche más fría que pasé en la vida".

Más adelante, al seguir

pasando penurias, Alberto vuelve a insistir:

—Ernesto, dame esos 15

dólares. Nos alcanzará para comer varios días.

—Ya no tengo ese

dinero.

—¡Cómo que no lo tienes? ¿Qué

has hecho con esa plata!

—¿Recuerdas a aquel

matrimonio de obreros que encontramos en Chuquicamata?

— Sí, me acuerdo.

—Se lo di a ellos.

El 6 de junio de 1952,

después de haber recorrido 10 233 kilómetros, llegan al Leprosario

de San Pablo, situado en la rivera del río Amazonas, en el Perú.

Aquí reciben el cariño y el reconocimiento de los enfermos con el

mal de Hansen y de todo el cuerpo médico y paramédico del

dispensario. El 14 de junio, día del aniversario de Ernesto,

médicos, enfermeros y enfermos deciden hacerle un homenaje. Una

fiesta regada de pisco (bebida de origen peruano destilada de uva),

comida abundante y música orquestal. Al final de la misma, le piden

que haga uso de la palabra.

—Quiero recalcar algo más, un

poco al margen del tema de este brindis: aunque lo exiguo de

nuestras personalidades nos impide ser voceros de su causa,

creemos, después de este viaje, que la división de América Latina

en nacionalidades ilusorias e inciertas es completamente ficticia.

Constituimos una única raza mestiza, que desde México hasta el

estrecho de Magallanes presenta similitudes etnográficas notables.

Por eso, tratando de liberarme del peso de cualquier provincialismo

mezquino, brindo por el Perú y por una América Unida. Después de un

viaje de más de 11 mil kilómetros regresan a Argentina y "nace el

Che". ¿Cómo? Leamos lo que apuntó él:

Una réplica de la motocicleta. La fotografía es del autor la ha tomado en el Museo del Che de Alta Gracia

¿Que nuestra

vista nunca fue panorámica? Siempre fugaz y no siempre

equitativamente informada, y ¿los juicios son demasiado

terminantes? De acuerdo, pero esta interpretación que un teclado da

al conjunto de los impulsos que llevaron a apretar las teclas y

esos fugaces impulsos han muerto. No hay sujeto sobre quien ejercer

el peso de la ley. El personaje que escribió estas notas murió al

pisar de nuevo tierra Argentina, el que las ordena y pule, "yo", no

soy yo; por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin

rumbo por nuestra "Mayúscula América" me ha cambiado más de lo que

creí. (Ernesto Guevara, Mi primer gran viaje, 20)

Lo que sigue son trechos

escritos al final de su diario de viaje junto a Alberto Granado,

intercalados con reflexiones del autor:

Las estrellas

veteaban de luz el cielo de aquel pueblo serrano y el silencio y el

frío inmaterializaban la oscuridad. Era —no sé bien cómo

explicarlo— como si toda sustancia sólida se vola tizara en el

espacio etéreo que nos ro dea ba, que nos quitaba la individualidad

y nos sumía, yerto en la negrura inmensa.

Está utilizando una figura

retórica para insertar luego un personaje ficticio, quien irá a

instruirle y/o hacerle revelaciones, aparentemente metafísicas,

pero que él capta muy bien, y pretende volver a estas confidencias

en hechos materiales.

Prosigamos con el pensamiento

del Che:

La cara del hombre se perdía

en la sombra, solo emergían unos como destellos de sus ojos y la

blancura de los cuatro dientes delanteros. Todavía no sé si fue el

ambiente o la personalidad del individuo lo que me preparó para

recibir la revelación, pero sé que los argumentos empleados los

había oído muchas veces esgrimidos por personas diferentes y nunca

me habían impresionado. En realidad, era un tipo interesante

nuestro interlocutor; desde joven huido de un país de Europa para

escapar al cuchillo dogmatizante, conocía el sabor del miedo —una

de las pocas experiencias que hacen valorar la vida—, después,

rodando de país en país y compilando miles de aventuras, había dado

con sus huesos en esa apartada región, y allí esperaba

pacientemente el momento del gran acontecimiento.

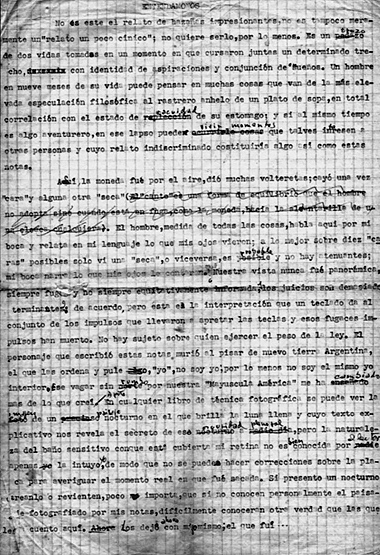

La carta que escribe al llegar a Buenos

Aires, donde dice "Yo no soy yo".

Foto: Archivo personal del Che.

Imagina en este párrafo

—principalmente al final, cuando dice "allí esperaba pacientemente

el momento del gran acontecimiento"— a una persona que, pese a ver

las injusticias de la sociedad, no empuña un arma. Muere y, desde

su tumba, espera que otro haga lo que él no supo hacer. Prosigamos

y veamos ahora una evolución de esta revelación y del espíritu que

entra en contacto con él, intentando llevarlo a una realidad

material:

Luego de las

frases triviales y los lugares comunes con que cada uno planteó su

posición, cuando ya languidecía la discusión y estábamos por

separarnos, dejó caer, con la misma risa de chico pícaro que

siempre lo acompañaba, acentuando la disparidad de sus cuatro

incisivos delanteros: "El porvenir es del pueblo y poco a poco de

golpe va a conquistar el poder aquí y en toda la tierra. Lo malo es

que él tiene que civilizarse, y eso no se puede hacer antes, sino

después de tomarlo. Se civiliza solo aprendiendo a costa de sus

propios errores, que serán muy graves, que costarán muchas vidas

inocentes".

Ocurre que los

seudorrevolucionarios, los conservadores y los que no han leído la

historia, dicen frecuentemente: "El pueblo no está preparado para

hacer una revolución", "El pueblo es ignorante e incivilizado y no

sabe lo que quiere", "Primero hay que educarlo y después hacer la

revolución". La historia muestra todo lo contrario, los

intelectuales conducen al pueblo a la toma del poder y, después de

esto, educan y civilizan a este pueblo mostrándole los beneficios

de una revolución. Así ha ocurrido con la Revolución Francesa y los

enciclopedistas, y así ha ocurrido también con la Revolución

Bolchevique y los Marxistas-Leninistas. Continuemos:

O tal vez no,

tal vez no sean inocentes, porque cometerán el enorme pecado

"contra natura" que significa carecer de capacidad de adaptación...

Todos ellos, todos los inadaptados, usted y yo, por ejemplo,

morirán maldiciendo el poder que contribuyeron a crear con

sacrificio, a veces enorme. Es que la revolución, con su forma

impersonal, les tomará la vida y hasta utilizará la memoria que de

ellos puede como ejemplo e instrumento domesticatorio de las

juventudes que surjan.

Cuando habla de adaptación o

de inadaptabilidad, se refiere al juego de cintura que requiere

tener el guerrillero y/o el revolucionario para no fracasar en

ningún momento, que de ocurrir contra natura, no adaptándose al

medio, será derrotado. ¿Ha acabado aquí el diálogo con su

interlocutor del otro mundo? ¡No!, entonces prosigamos:

Mi pecado es

mayor, porque yo, más sutil o con mayor experiencia, llámelo como

quiera, moriré sabiendo que mi sacrificio obedece a una obstinación

que simboliza la civilización podrida que se derrumba y que lo

mismo, sin que se modificara en nada el curso de la historia, o la

personal impresión que de mí mismo tenga, usted morirá con el puño

cerrado y la mandíbula tensa, en perfecta demostración de odio y

combate, porque no es un símbolo (algo inanimado que se toma de

ejemplo), usted es un auténtico integrante de la sociedad que se

derrumba: el espíritu de la colmena habla por su boca y se mueve en

sus actos; es tan útil como yo, pero desconoce la utilidad del

aporte que hace a la sociedad que lo sacrifica. Vi sus dientes y la

mueca picaresca con que se adelantaba a la Historia, sentí el

apretón de sus manos y, como murmullo lejano, el protocolar saludo

de despedida. La noche replegada al contacto de sus palabras me

tomaba nuevamente, confundiéndome con su ser; pero pese a sus

palabras ahora sabía... Sabía que en el momento en que el gran

espíritu rector dé el tajo enorme que divida toda la humanidad en

solo dos fracciones antagónicas estaré con el pueblo, y sé, porque

lo veo impreso en la noche, que yo, el ecléctico disector de

doctrinas y psicoanalista de dogmas, aullando como poseído,

asaltaré las barricadas o trincheras, teñiré en sangre mi arma y,

loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis

manos.

Ahora utiliza la primera

persona del singular, ahora se diseña a sí mismo como a un

combatiente, como a un guerrillero. Realmente, durante su vida

asalta trincheras, mata enemigos, pero lo que nunca hace es lo que

apunta al final: "Y, loco de furia, degollaré a cuanto vencido

caiga entre mis manos". Siempre que tuvo un vencido en sus manos,

jamás lo degolló, sino que lo trató con ternura y lo curó, no lo

mantuvo como prisionero, jamás lo torturó, ni siquiera para obtener

información útil que el eventual enemigo herido o preso pudiera

esconder. Cuando escribió esta frase, se expresaba así porque nunca

había tenido la experiencia de un combate, ni frente a él un

enemigo vencido. Leamos ahora la parte final de su diario de viaje

en motocicleta, cuando sabía que se colocaría al lado del

proletariado de toda América, empuñando un arma:

Y veo, como

si un cansancio enorme derribara mi reciente exaltación, cómo caído

inmolado a la auténtica revolución estandarizadora de voluntades,

pronunciando el mea culpa, ejemplarizante. Ya siento mis

heridas dilatadas, saboreando el acre olor de pólvora y de sangre,

de muerte enemiga, ya crispo mi cuerpo, listo a la pelea, y preparo

mi ser como a un sagrado recinto para que en él resuene con

vibraciones nuevas y nuevas esperanzas el aullido bestial del

proletariado triunfante (Ernesto Guevara, Mi primer gran

viaje, 185-187).