NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Sumário: 1.1 O Direito Tributário como ramo do Direito Público – 1.2 Atividade financeira do Estado – 1.3 Definição de Tributo: 1.3.1 Prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir; 1.3.2 Prestação compulsória; 1.3.3 Prestação que não constitui sanção de ato ilícito; 1.3.4 Prestação instituída em lei; 1.3.5 Prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada – 1.4 Os tributos em espécies: 1.4.1 A determinação da natureza jurídica específica do tributo; 1.4.2 Os impostos; 1.4.3 As taxas; 1.4.4 As contribuições de melhoria; 1.4.5 Os empréstimos compulsórios; 1.4.6 As contribuições especiais – 1.5 Classificações doutrinárias dos tributos: 1.5.1 Quanto à discriminação das rendas por competência: federais, estaduais ou municipais; 1.5.2 Quanto ao exercício da competência impositiva: privativos, comuns e residuais; 1.5.3 Quanto à finalidade: fiscais, extrafiscais e parafiscais; 1.5.4 Quanto à hipótese de incidência: vinculados e não vinculados; 1.5.5 Quanto ao destino da arrecadação: da arrecadação vinculada e da arrecadação não vinculada; 1.5.6 Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico-financeiro: diretos e indiretos; 1.5.7 Quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência: reais e pessoais; 1.5.8 Quanto às bases econômicas de incidência – A classificação do CTN.

É clássica a divisão do direito entre os ramos público e privado.

A principal característica do direito privado é a predominância do interesse dos indivíduos participantes da relação jurídica. Mesmo havendo normas jurídicas de aplicação cogente ao caso concreto, haverá necessariamente a subjacência do interesse individual.

Assim, a título de exemplo, num casamento existe um conjunto de regras do direito de família consideradas normas de ordem pública a cuja observância não se podem furtar os cônjuges. Não obstante, há claramente, subjacente ao interesse da manutenção da ordem pública, o interesse dos indivíduos participantes da relação jurídica instaurada, o que situa o conjunto de normas aplicáveis na seara do direito privado.

Em direito privado, portanto, pela subjacência sempre presente do interesse privado, a regra é a livre manifestação da vontade, a liberdade contratual, a igualdade entre as partes da relação jurídica (os interesses privados são vislumbrados como equivalentes). Além disso, a regra em direito privado é a disponibilidade dos interesses, podendo os particulares abrir mão de seus direitos, ressalvados aqueles considerados indisponíveis, pois, como já destacado, a necessária subjacência do interesse privado não exclui a existência de disposições cogentes relativas à ordem pública.

Quando se passa a tratar de direito público, a análise parte de premissas bastante diferentes, quase que diametralmente opostas.

Os princípios fundamentais do regime jurídico de direito público são: a) a supremacia do interesse público sobre o interesse privado; e b) a indisponibilidade do interesse público.

Nessa linha, em virtude do primeiro princípio, quando há, numa relação jurídica, um polo ocupado pelo Estado, agindo nesta qualidade (como ente estatal buscando a consecução de fins públicos), e outro ocupado por particular defendendo seus direitos individuais, é considerada normal a atribuição de vantagens ao Estado. Há um desnivelamento, uma verticalização na relação jurídica. O Estado comparece um pouco acima; o particular, um pouco abaixo.

Explique-se melhor este ponto. Se um particular, proprietário de um estabelecimento comercial, deseja expandir seus negócios e, para isso, vê como fundamental a aquisição do prédio vizinho, também pertencente a outro particular, a única possibilidade à sua disposição é o acordo. Se o vizinho não se interessar pelas propostas do visionário comerciante, o negócio não se aperfeiçoará.

Ambos são particulares. Ambos defendem seus interesses individuais. A relação jurídica é horizontalizada, e nenhum deles pode impor sua vontade ao outro, pois o ordenamento jurídico não assegura a preponderância de quaisquer dos interesses em jogo.

Imagine-se agora a duplicação de uma rodovia entre as cidades “A” e “B”. Suponha-se que, num determinado ponto do trajeto da nova pista, exista um imóvel pertencente a um particular que é utilizado como residência familiar. Novamente, há uma pessoa (o Estado) precisando de um imóvel pertencente a outra (o particular). Nesse caso, a inexistência de acordo não impedirá que o Estado adquira a propriedade. Mesmo com a possível discordância do particular, o ordenamento jurídico possibilita ao Estado utilizar-se do instituto da desapropriação. Aqui a relação jurídica é verticalizada, ou seja, o Estado comparece numa situação de supremacia, pois a duplicação da rodovia atende aos interesses de toda a coletividade. Dessa forma, o interesse do particular, embora legítimo, cederá em homenagem à supremacia do interesse público sobre o privado.

O segundo princípio, a indisponibilidade do interesse público, traz como consectário a impossibilidade de os agentes públicos praticarem atos que possam menoscabar o patrimônio público ou o interesse público.

Assim, se um particular “A” conta para um particular “B” a história de sua desditosa vida, com todas as nuances possíveis e imagináveis de sofrimento e penúria, para, ao fim, arrematar com um pedido de perdão de uma determinada dívida, “B” poderá livremente tomar a decisão que melhor lhe aprouver. Seu patrimônio (o crédito) é plenamente disponível, não havendo qualquer restrição à concessão do perdão (remissão).

Todavia, se “B” é um fiscal de tributos e o crédito que “A” deseja ver perdoado é um crédito tributário, o perdão não poderá ser concedido. O crédito tributário é parte do patrimônio público e, justamente por isso, indisponível.

Alguns poderiam se perguntar como é possível, diante da indisponibilidade do interesse público, a concessão de perdão por intermédio de lei, algo tão comum no direito brasileiro. Ocorre que, nessa situação, o perdão está sendo concedido pelo próprio Estado ou, em face do princípio democrático, pelo próprio povo, verdadeiro destinatário teórico de todas as ações estatais.

O ponto crucial é que, ao menos na teoria, no parlamento estão os representantes do povo. Dessa forma, a concessão de qualquer benefício fiscal por lei significa que o povo quis o proveito do beneficiário.

Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que o patrimônio público é indisponível apenas para aqueles meramente obrigados ao cumprimento das ordens dadas pelo povo, consubstanciadas em leis. Mas o próprio povo tem a prerrogativa de dispor de tal patrimônio – que, em última análise, pode ser visto como seu patrimônio – por meio das leis que elabora, por meio de seus representantes legítimos.

Tudo o que foi exposto deixa claro que o direito tributário é, inequivocamente, ramo do direito público e que a ele são inteiramente aplicáveis os princípios fundamentais inerentes ao regime jurídico de direito público.

A supremacia do interesse público sobre o interesse privado é facilmente vista pelo fato de a obrigação de pagar tributo decorrer diretamente da lei, sem manifestação de vontade autônoma do contribuinte (foi proprietário de um imóvel na área urbana, tem que pagar IPTU, querendo ou não) e pelas diversas prerrogativas estatais que colocam o particular num degrau abaixo do ente público nas relações jurídicas, como, por exemplo, o poder de fiscalizar, de aplicar unilateralmente punições e apreender mercadorias, entre tantos outros.

Já a indisponibilidade do interesse e do patrimônio público é visualizada, de maneira cristalina, na sempre presente exigência de lei para a concessão de quaisquer benefícios fiscais. Por ser extremamente oportuno, transcreve-se o pedagógico art. 150, § 6.º, da CF:

“§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.

São claros os termos do dispositivo. Todos os institutos citados enquadram-se na definição de “benefícios fiscais”, dependendo da edição de lei específica a implementação de quaisquer deles, afinal, como já afirmado, só o povo pode dispor do patrimônio público.

O Estado existe para a consecução do bem comum. Para atingir tal mister, precisa obter recursos financeiros, o que faz, basicamente, de duas formas, que dão origem a uma famosa classificação dada pelos financistas às receitas públicas.

Para obter receitas originárias, o Estado se despe das tradicionais vantagens que o regime jurídico de direito público lhe proporciona e, de maneira semelhante a um particular, obtém receitas patrimoniais ou empresariais. A título de exemplo, cite-se um contrato de aluguel em que o locatário é um particular e o locador é o Estado. O particular somente se obriga a pagar o aluguel porque manifesta sua vontade ao assinar o contrato, não havendo manifestação de qualquer parcela do poder de império estatal.

Na obtenção de receitas derivadas, o Estado, agindo como tal, utiliza-se das suas prerrogativas de direito público, edita uma lei obrigando o particular que pratique determinados atos ou se ponha em certas situações a entregar valores aos cofres públicos, independentemente de sua vontade. Como exemplo, aquele que auferiu rendimento será devedor do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (imposto de renda) independentemente de qualquer manifestação volitiva.

Registre-se, por oportuno, que tanto nas receitas originárias quanto nas derivadas existem hipóteses em que o sujeito passivo (devedor) também é ente estatal, sendo a nota distintiva entre as espécies de receita ora estudadas o regime jurídico a que estão essencialmente submetidas (direito público ou privado) e não os polos da respectiva relação jurídica.

A classificação ora analisada pode ser esquematizada da seguinte forma:

Atualmente, com a concepção de Estado mínimo que tem sido globalmente adotada, tornando excepcional a exploração de atividade econômica por parte do Estado, perderam importância as receitas originárias, tendo como consequência a concentração da arrecadação estatal precipuamente nas receitas derivadas.

A excepcionalidade da exploração de atividade econômica por parte do Estado é decorrente de previsão constitucional expressa (CF, art. 173):

“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.

Nesta obra, o objeto de estudo serão as receitas derivadas, especificamente a modalidade tributos. Antes, entretanto, um esclarecimento extremamente necessário.

É lugar-comum se afirmar que o Estado tributa para conseguir carrear recursos para os cofres públicos, possibilitando o desempenho de sua atividade financeira, tudo em busca do seu desígnio maior: o bem comum. Essa visão é correta, mas incompleta.

No período clássico das finanças públicas (Estado Liberal dos séculos XVIII e XIX), a regra fundamental, quase que absoluta, era a não intervenção do Estado na economia. Foi nessa época que Adam Smith apontou a existência de uma “mão invisível do mercado”, que se responsabilizaria pelo ótimo funcionamento da economia, automaticamente corrigindo os desvios, propiciando as condições necessárias ao crescimento econômico e à melhoria das condições da vida em sociedade.

Nessa linha, o liberalismo entendia que o Estado não deveria intervir no domínio econômico, de forma que os tributos deveriam ser neutros, ou seja, apenas uma forma de obtenção de meios materiais para as atividades típicas do Estado (Estado Polícia), jamais um instrumento de mudança social ou econômica.

Nesse período, não se tinha como princípio da tributação a isonomia. Os desiguais eram tratados igualmente, de forma que cada contribuinte estava sujeito à mesma carga tributária, sem se cogitar a possibilidade de aferição individual da capacidade.

Foi só no final do século XIX que a “mão poderosa e visível” do Estado passou a ser utilizada como instrumento para correção das distorções geradas pelo liberalismo.

Os humores da economia variavam bruscamente entre a depressão e a euforia. As fases depressivas sempre eram acompanhadas por epidemias de desemprego, agravadas pelos efeitos que a Revolução Industrial e seu alto índice de mecanização trouxeram sobre o mercado de trabalho.

Adentra-se, então, no período moderno das finanças públicas, caracterizado pela intervenção do Estado no domínio econômico e social. Sai de cena o liberalismo. Entra em cartaz o Estado do Bem-Estar Social (Welfare State).

Precisando intervir, o Estado passa a perceber que dispunha de uma poderosa arma em suas mãos: o tributo.

O tributo passa a ser, sempre que possível, graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Ressalte-se que, na Constituição atual, o princípio vincula apenas a instituição de impostos, o que, conforme será explicitado no momento oportuno, não impede sua aplicação no tocante às demais espécies tributárias.

Nessa nova fase, o Estado também percebe que nenhum tributo é completamente neutro, pois, mesmo que objetive exclusivamente arrecadar, acaba gerando impactos sobre o funcionamento da economia.

Assim, o Estado passa a aproveitar esses efeitos colaterais dos tributos, instituindo-os com o objetivo de intervir no domínio econômico e na ordem social.

Num passado recente, a título de exemplo, o Estado, visando a estimular o desenvolvimento da indústria automobilística nacional, em vez de simples e radicalmente proibir a importação de veículos, recorreu ao imposto de importação, majorando-lhe as alíquotas, de forma a inibir as operações.

Verifica-se que o efeito da medida sobre a arrecadação tributária é relativamente imprevisível, pois, apesar do aumento de alíquota, é provável que as importações caiam e talvez a arrecadação total, mesmo com a nova alíquota, também venha a cair (aliás, nesse caso, o Estado estará, indiretamente, desejando essa queda de arrecadação do imposto).

Na mesma linha, é muito comum que, em alguma época do ano, seja divulgada a notícia de que as grandes montadoras de veículos irão promover demissão em massa ou, no mínimo, férias coletivas, em virtude de uma estagnação econômica que esteja causando queda nas vendas. Temendo o impacto social da medida, o governo chama para a negociação os representantes da indústria e dos empregados, propondo uma redução da alíquota do IPI para que o veículo se torne mais barato, o mercado automotivo ganhe fôlego e os empregos sejam mantidos. Novamente, o impacto sobre a arrecadação é imprevisível, pois a queda da alíquota pode ser compensada pelo aumento das vendas (inclusive, tal aspecto é irrelevante do ponto de vista do objetivo precípuo do governo no caso: manter os empregos).

É muito importante ressaltar que esses tributos também arrecadam, mas a finalidade arrecadatória fica num segundo plano, dado o objetivo principal das medidas.

Assim, existem tributos cuja finalidade principal é fiscal, ou seja, arrecadar, carrear recursos para os cofres públicos (ex.: ISS, ICMS, IR etc.). Há tributos, contudo, que têm por finalidade precípua intervir numa situação social ou econômica. É a finalidade extrafiscal (como nos exemplos citados, no IOF, no IE, no ITR etc. – em momento oportuno, será detalhada a maneira como estes e outros tributos são utilizados de forma extrafiscal).

Também nos casos de tributos com finalidade fiscal, a finalidade extrafiscal, não obstante secundária, far-se-á presente. Analise-se, a título de exemplo, o imposto de renda. Trata-se um tributo claramente fiscal, mas a progressividade das alíquotas, apesar de ter uma finalidade arrecadatória (exigir mais de quem pode contribuir mais) acaba trazendo um efeito social interessante.

Quem ganha “pouco” nada paga (isenção); quem ganha “muito” contribui sob uma alíquota de 27,5%. Em contrapartida, parte da arrecadação é utilizada para prestar serviços públicos e, em regra, quem usa tais serviços (educação e saúde, por exemplo) são as pessoas isentas, uma vez que as que possuem maior renda normalmente têm planos privados de saúde e pagam por educação particular. Dessa forma, o IR acaba tendo uma função extrafiscal embutida: redistribuir renda (alguns, mais românticos, chamam-no, por isso, de imposto Robin Hood – tira dos ricos para dar aos pobres).

Ao lado dessas duas finalidades (fiscal e extrafiscal), a doutrina cita uma terceira, em que, na realidade, objetiva-se também a arrecadação. A diferença reside no fato de a lei tributária nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos arrecadados para o implemento de seus objetivos. Como exemplo, podem ser citadas as contribuições previdenciárias, que, antes da criação da Secretaria da Receita Previdenciária (hoje parte da Receita Federal do Brasil), eram cobradas pelo INSS (autarquia federal), que passava a ter, também, a disponibilidade dos recursos auferidos. Tem-se aí a finalidade parafiscal da tributação.

É possível concluir, portanto, que, na parafiscalidade, o objetivo da cobrança de tributo é arrecadar, mas o produto da arrecadação é destinado a ente diverso daquele que institui a exação. Por óbvio, o beneficiário dos recursos sempre será uma instituição que desempenhe uma atividade tipicamente estatal (como o caso do INSS) ou de interesse do Estado, como os denominados serviços sociais autônomos (SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SEST, dentre outros).

Hoje em dia, a maioria dos tributos tradicionalmente definidos como “contribuições parafiscais” tem por sujeito ativo a própria União, não se enquadrando na tradicional definição de parafiscalidade (em virtude da não atribuição da condição de sujeito ativo ao beneficiário).

Assim, é possível se afirmar que, atualmente, o fenômeno da parafiscalidade somente se caracteriza pelo destino do produto da arrecadação a pessoa diversa da competente para a criação do tributo. Não obstante, em concursos públicos tem-se adotado o entendimento clássico, considerando corretas as assertivas que incluem como elemento do conceito de parafiscalidade a delegação da capacidade tributária ativa.

A título de exemplo, no concurso para Auditor do Estado de Minas Gerais, realizado em 2005, a ESAF considerou correta assertiva que afirmava textualmente o seguinte: “Quando a lei atribui a capacidade tributária ativa a ente diverso daquele que detém a competência tributária, estar-se-á diante do fenômeno da parafiscalidade”.

Registre-se que a banca não afirmou ser a parafiscalidade dependente da delegação da capacidade tributária ativa, mas asseverou que quando a delegação está presente existe parafiscalidade.

A doutrina é rica em definições de tributo. A título de exemplo, Luciano Amaro define tributo como “a prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais de fins de interesse público”.

Para os objetivos desta obra, torna-se importante ressaltar que, não obstante as críticas da doutrina, a definição de tributo tem sede legal. É o art. 3.º do Código Tributário Nacional que traz a “definição oficial” de tributo, lavrada nos seguintes termos:

“Art. 3.º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.

Para um completo entendimento do tema, tal definição deve ser analisada em todos os seus aspectos.

É impossível não perceber certa redundância na redação do dispositivo. Prestações pecuniárias são justamente aquelas em moeda. Alguns entendem que a expressão “ou cujo valor nela se possa exprimir” constituiria uma autorização para a instituição de tributos in natura (em bens) ou in labore (em trabalho, em serviços), uma vez que bens e serviços são suscetíveis de avaliação em moeda.

Seguindo esse raciocínio, se a alíquota do imposto de importação incidente sobre determinada bebida fosse de 50%, o importador, ao adquirir mil garrafas, poderia deixar quinhentas na alfândega a título de tributo; ou, como já aceito por alguns Municípios, seria permitido ao devedor de IPTU quitar suas dívidas pintando prédios públicos ou podando algumas árvores espalhadas pela cidade. As situações beiram o cômico e ilustram a impossibilidade.

Apesar de a Lei Complementar 104/2001 ter acrescentado o inciso XI ao art. 156 do CTN, permitindo a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário, não se pode tomar a autorização como uma derrogação da definição de tributo no ponto em que se exige que a prestação seja “em moeda”, pois o próprio dispositivo oferece a alternativa “ou cujo valor nela [em moeda] se possa exprimir”. Assim, é lícito entender que o CTN permite a quitação de créditos tributários mediante a entrega de outras utilidades que possam ser expressas em moedas, deste que tais hipóteses estejam previstas no próprio texto do Código, que no seu art. 141 afirma que o crédito tributário somente se extingue nas hipóteses nele previstas.

Foi na esteira deste entendimento que a ESAF, no concurso para provimento de cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro do Município de Natal/RN, considerou incorreta a seguinte assertiva: “A Lei Complementar n. 104/2001, ao permitir a dação em pagamento de bens imóveis, como forma de extinção do crédito tributário, promoveu a derrogação do art. 3.º do CTN, que confere ao tributo uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”.

Inicialmente adotando uma interpretação bastante restritiva do art. 141 do CTN, o Supremo, no julgamento da Medida Cautelar na ADI 1.917, considerou inconstitucional lei do Distrito Federal que permitia o pagamento de débitos das microempresas, das empresas de pequeno porte e das médias empresas, mediante dação em pagamento de materiais destinados a atender a programas de Governo do DF. Um dos fundamentos da decisão foi a reserva de lei complementar para tratar de extinção do crédito tributário (Pleno, ADI 1.917-MC, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.1998, DJ 19.09.2003, p. 15).

Posteriormente, no julgamento da ADI 2.405-MC o Tribunal, por maioria de votos, afirmou ser possível a criação de novas hipóteses de extinção do crédito tributário na via da lei ordinária local (Pleno, ADI 2.405-MC, rel. Min. Carlos Britto, j. 06.11.2002, DJ 17.02.2006, p. 54). Os principais fundamentos para o julgado foram os seguintes:

a) o pacto federativo, que permite ao ente estipular a possibilidade de receber algo do seu interesse para quitar um crédito de que é titular; e

b) a diretriz interpretativa segundo a qual “quem pode o mais pode o menos”, uma vez que se o ente pode até perdoar o que lhe é devido, mediante a edição de lei concessiva de remissão (o mais), pode, também, autorizar que a extinção do crédito seja feita de uma forma não prevista no Código Tributário Nacional (o menos).

No julgamento do mérito da ADI 1.917 (Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2007, DJ 24.08.2007, p. 22), o STF reafirmou seu entendimento relativo à inconstitucionalidade da previsão, em lei local, de extinção do crédito tributário mediante dação em pagamento de bens móveis, só que desta feita apenas em virtude da reserva de lei federal para estipular regras gerais de licitação (se um ente recebe em pagamento um bem, está, na prática, adquirindo tal bem sem licitação). Repise-se que a dação em pagamento em bens imóveis somente é possível porque está prevista em lei nacional (o CTN).

Pelo exposto, nas provas de concurso público, deve-se manter o tradicional entendimento de que o crédito tributário não pode ser extinto mediante dação em pagamento de bens móveis tendo em vista a reserva de lei nacional para dispor sobre regras gerais de licitação. Não obstante, em algumas questões já tem sido abordada a evolução do entendimento do STF ao admitir a previsão em lei local de novas hipóteses de extinção do crédito tributário. A título de exemplo, o CESPE, no concurso para provimento de cargos de Juiz Federal do TRF da 1.ª Região, com provas realizadas em 2009, considerou correta a seguinte assertiva “O STF passou a entender que os Estados e o DF podem estabelecer outros meios não previstos expressamente no Código Tributário Nacional de extinção de seus créditos tributários, máxime porque podem conceder remissão, e quem pode o mais pode o menos”.

Perceba-se que a banca adotou expressamente o segundo fundamento apontado acima, defendido pelo tributarista Luciano Amaro e expressamente encampado por alguns Ministros do Supremo nas razões dos seus votos.

Não obstante tal raciocínio, entende-se que a expressão “ou cujo valor nela se possa exprimir” possui também a utilidade de permitir a fixação do valor dos tributos por meio de indexadores (como a UFIR – Unidade Fiscal de Referência, hoje extinta). Nesse caso, a justificativa adotada é bastante razoável, pois com uma mera operação aritmética é possível a conversão imediata entre o indexador utilizado e a moeda corrente adotada no País, o que prova que o indexador é algo “cujo valor pode ser expresso em moeda”.

Há discussões também sobre a possibilidade de “pagamento” de tributo com títulos da dívida pública. Tal hipótese de extinção configura, a rigor, compensação tributária prevista no art. 156, II, do CTN. O raciocínio é simples: se o contribuinte possui um título da dívida pública contra determinado ente federado e deve tributo a este mesmo ente, as obrigações se extinguem até o montante em que se compensarem. Da caracterização da hipótese como compensação decorre a necessidade de lei autorizativa para a utilização dos títulos da dívida pública na extinção do crédito tributário (CTN, art. 170).

O tributo é receita derivada, cobrada pelo Estado, no uso de seu poder de império. O dever de pagá-lo é, portanto, imposto pela lei, sendo irrelevante a vontade das partes (credor e devedor).

É verdade que somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa (CF, art. 5.º, II); assim, toda obrigação tem a lei por fonte (ao menos mediata).

Ocorre que são comuns os casos em que as obrigações têm por fonte imediata o contrato, cuja celebração depende da manifestação de vontade do contratante. Assim, o locatário é obrigado a pagar aluguel, porque assinou o respectivo instrumento de contrato, manifestando livremente sua vontade.

Em se tratando de obrigação tributária, contudo, a lei é fonte direta e imediata, de forma que seu nascimento independe da vontade e até do conhecimento do sujeito passivo. A regra, sem exceção, é a compulsoriedade (obrigatoriedade) e não a voluntariedade. Assim, o proprietário de imóvel localizado na área urbana do Município deve pagar o respectivo IPTU, não havendo espaço para se falar em manifestação de vontade no nascedouro da obrigação.

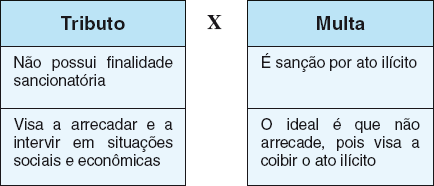

É exatamente neste ponto que reside a diferença entre tributo e multa. Apesar de ambos serem receitas derivadas, a multa é, por definição, justamente o que o tributo, também por definição, está proibido de ser: a sanção, a penalidade por um ato ilícito.

Esquematicamente, tem-se:

Aqui, uma importantíssima observação. O dever de pagar tributo – conforme será detalhado em momento oportuno – surge com a ocorrência, no mundo concreto, de uma hipótese abstratamente prevista em lei (o fato gerador). Portanto, se alguém obtém disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos, passa a ser devedor do imposto de renda (CTN, art. 43), mesmo se esses rendimentos forem oriundos de um ato ilícito, ou até criminoso, como a corrupção, o tráfico ilícito de entorpecentes etc.

A justificativa para o entendimento é que, nesses casos, não se está punindo o ato com o tributo (a punição ocorrerá na esfera penal e, se for o caso, na administrativa e civil). A cobrança ocorre porque o fato gerador (obtenção de rendimentos) aconteceu e deve ser interpretado abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados (CTN, art. 118, I).

Alguns entendem que o Estado, ao tributar rendimentos oriundos de atividades criminosas, estaria se associando ao crime e obtendo, imoralmente, recursos de uma atividade que ele mesmo proíbe. Entretanto, seria injusto cobrar imposto daquele que trabalha honestamente e conceder uma verdadeira “imunidade” ao criminoso. Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso sobre tráfico ilícito de entorpecentes, entendeu que, antes de ser agressiva à moralidade, a tributação do resultado econômico de tais atividades é decorrência do princípio da isonomia fiscal, de manifesta inspiração ética (Habeas Corpus 77.530-4/RS).

Esta possibilidade é conhecida na doutrina como princípio do pecunia non olet (dinheiro não cheira). A expressão, hoje tão popular entre os tributaristas, surgiu de uma situação, no mínimo, curiosa.

Um dos mais bem-sucedidos imperadores romanos, Vespasiano, instituiu um tributo – semelhante à atual taxa – a ser cobrado pelo uso dos mictórios públicos (latrinas). Seu filho, Tito, não concordou com fato gerador tão “malcheiroso”. Ao tomar conhecimento das reclamações do filho, Vespasiano segurou uma moeda de ouro e lhe perguntou: Olet? (Cheira?). Tito respondeu: Non olet (Não cheira).

Não importava, portanto, se o “fato gerador”, lá na latrina, cheirava mal, o dinheiro de lá proveniente não mantinha o cheiro da origem. A sabedoria popular explicaria o pensamento de Vespasiano de outra forma: “dinheiro é dinheiro”.

Aplicando a lição histórica neste estudo, é possível afirmar que não importa se a situação é “malcheirosa” (irregular, ilegal ou criminosa): se o fato gerador ocorreu, o tributo é devido.

Assim, a título de exemplo, para evitar o que aconteceu a Al Capone (condenado e preso por sonegação fiscal), o criminoso teria de informar os rendimentos do crime na declaração entregue à Receita Federal, sob pena de responder também pela sonegação fiscal.

Por fim, um último ponto que merece destaque é a correlação entre a proibição de tributo de caráter sancionatório e o princípio que proíbe a instituição de tributo com efeito de confisco (detalhado no item 2.8).

O raciocínio é bastante simples. A Constituição Federal, no seu art. 5.º, XLVI, “b”, prevê a possibilidade de que a lei, regulando a individualização da pena, adote, entre outras, a de perda de bens. Trata-se de formal autorização para a existência de confisco no Brasil, mas tão somente como punição.

Ora, considerando que o tributo não pode se constituir em sanção por ato ilícito e que o confisco somente é admitido no Brasil como pena, há de se concluir que o tributo não pode ter caráter confiscatório, justamente para não se transformar numa sanção por ato ilícito.

O entendimento foi expressamente adotado pelo CESPE, quando, no concurso para provimento de cargos de Auditor-Fiscal da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, com provas realizadas em 2009, considerou correta a seguinte assertiva: “O princípio da não utilização de tributo com efeito de confisco dá-se, principalmente, pela falta de correspondência entre a punição de um ato ilícito e a cobrança de um tributo”.

Na mesma linha, a Fundação Carlos Chagas, no concurso para provimento de cargos de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, promovido em 2009, considerou correta assertiva que afirmava serem identificáveis no conceito legal de tributo, previsto no art. 3.º do CTN, os princípios da legalidade e da vedação ao efeito de confisco. Ora, obviamente o princípio da legalidade salta aos olhos quando o Código afirma que o tributo é prestação instituída em lei; já o princípio da vedação ao efeito de confisco (não confisco), conforme explicado, além da expressa previsão constitucional, também reside na proibição legal de que o tributo configure sanção por ato ilícito, constante no conceito de tributo.

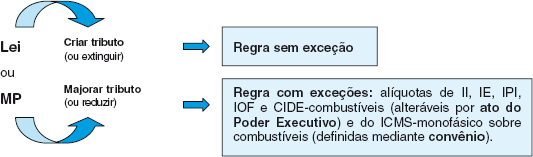

Essa é uma regra sem exceção: o tributo só pode ser criado por lei (complementar ou ordinária) ou ato normativo de igual força (Medida Provisória). Isso decorre do princípio democrático: como a lei é aprovada pelos representantes do povo, pode-se dizer, ao menos teoricamente, que o povo só paga os tributos que aceitou pagar.

Tal ideia, no direito norte-americano, é manifestada no brocardo “No taxation without representation” (não haverá cobrança de tributos sem representação). A representação exigida pela sentença é exatamente a aprovação da cobrança por meio dos representantes do povo (legalidade).

Uma última observação é importante. Embora não haja exceção à legalidade quanto à instituição de tributos, existem várias exceções ao princípio quanto à alteração de alíquotas, conforme apontado no esquema abaixo:

O detalhamento das exceções, com seus respectivos limites, é feito no Capítulo 2, no item 2.5.2, relativo ao princípio da legalidade.

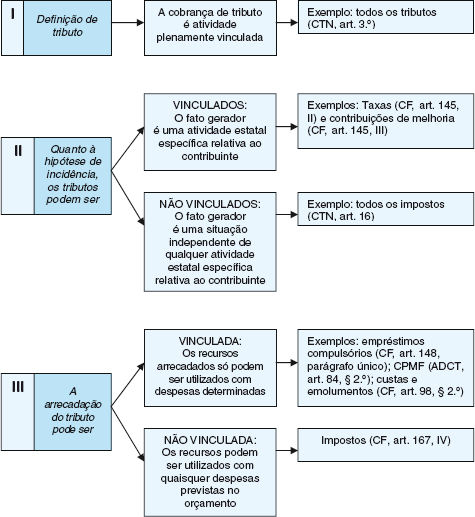

A vinculação da atividade de cobrança do tributo decorre do fato de ele ser instituído por lei e se configurar como uma prestação compulsória. A autoridade tributária não pode analisar se é conveniente, se é oportuno cobrar o tributo. A cobrança é feita de maneira vinculada, sem concessão de qualquer margem de discricionariedade ao administrador. Mesmo que o fiscal, o auditor ou o procurador se sensibilizem com uma situação concreta, devem cobrar o tributo.

É muito importante registrar que, além do sentido acima analisado, as palavras vinculado/vinculada aparecem em Direito Tributário com dois outros significados. Em provas objetivas de concurso público, muitos candidatos têm sido prejudicados por confundir tais acepções.

Não obstante os conceitos serem aprofundados nos momentos oportunos, desde já se propõe a cuidadosa análise do seguinte esquema:

A definição de tributo, acima detalhada, não possui qualquer elemento relativo à destinação legal do produto da arrecadação. Ao contrário, inclusive, é afirmado no art. 4.º do CTN que tal dado é irrelevante para definir a natureza jurídica específica do tributo. Apesar disto, nos julgados em que foi discutida a natureza jurídica das contribuições destinadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de a arrecadação não ser destinada “ao erário, devendo ser carreada às contas vinculadas dos empregados, que poderão sacar seus saldos em caso de despedida sem justa causa”, demonstraria que a exação não tem caráter tributário (REsp 981.934/SP). Posteriormente, o Tribunal sumulou seu entendimento nos seguinte termos:

STJ – Súmula 353 – “As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS”.

Registre-se que o art. 9.º da Lei 4.320/1964 traz uma outra definição de tributo em que, expressamente, se exige que o produto da arrecadação tributária seja destinado ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas pelas pessoas jurídicas de direito público. Numa prova subjetiva de concurso público em que seja necessário fundamentar o posicionamento do STJ, é conveniente citar o dispositivo. Nas provas de direito financeiro, que normalmente são fiéis seguidoras das disposições da Lei 4.320/1964, tal norma também deve ser utilizada. Nos demais casos, aconselha-se ao candidato seguir estritamente a definição constante do art. 3.º do CTN.

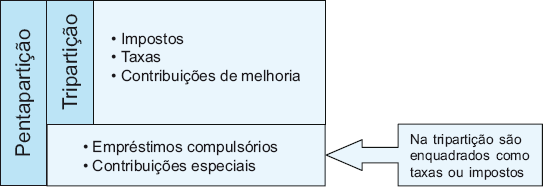

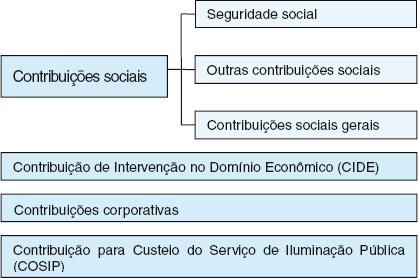

A controvérsia sobre a classificação dos tributos em espécies fez com que surgissem quatro principais correntes a respeito do assunto: a primeira, dualista, bipartida ou bipartite, que afirma serem espécies tributárias somente os impostos e as taxas; a segunda, a tripartida, tricotômica ou tripartite, que divide os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria; a terceira, a pentapartida ou quinquipartida, que a estes acrescenta os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais previstas nos arts. 149 e 149-A da Constituição Federal e a última, a quadripartida, tetrapartida ou tetrapartite, que simplesmente junta todas as contribuições num só grupo, de forma que os tributos seriam impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios.

O Código Tributário Nacional – CTN, no seu art. 5.º, dispõe que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, claramente adotando a teoria da tripartição das espécies tributárias.

Alguns entendem que a Constituição Federal segue a mesma teoria, ao estabelecer, no seu art. 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. O dispositivo, na realidade, não restringe as espécies tributárias às três enumeradas, mas apenas agrupa aquelas cuja competência para criação é atribuída simultaneamente aos três entes políticos. Trata-se, portanto, de norma atributiva de competência e não de norma que objetive listar exaustivamente as espécies de tributo existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Neste ponto, é importante perceber que, ainda na Seção que trata dos “Princípios Gerais” do “Sistema Tributário Nacional” (arts. 145 a 149-A), a Constituição Federal estatui outras regras atributivas de competência. Os empréstimos compulsórios estão previstos no art. 148, como de competência exclusiva da União, o que justifica o fato de não haverem sido citados no art. 145, que enumera apenas os tributos cuja instituição é possível a todos os entes políticos. Raciocínio semelhante é aplicável aos arts. 149, que prevê como de competência exclusiva da União as contribuições especiais (com exceção da que financia a previdência dos servidores públicos, que obviamente pode ser instituída por todos os entes federados), e 149-A, que atribui exclusivamente ao DF e aos municípios a competência para criação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública.

Ao se deparar com o tema, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a teoria da pentapartição. Apesar disso, é extremamente importante deixar claro que mesmo os adeptos da teoria da tripartição dos tributos entendem que as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios são tributos, possuindo natureza jurídica de taxas ou impostos, dependendo de como a lei definiu o seu fato gerador, conforme analisado a seguir.

Graficamente, as duas teorias de maior relevância prática no direito brasileiro podem ser visualizadas da seguinte forma:

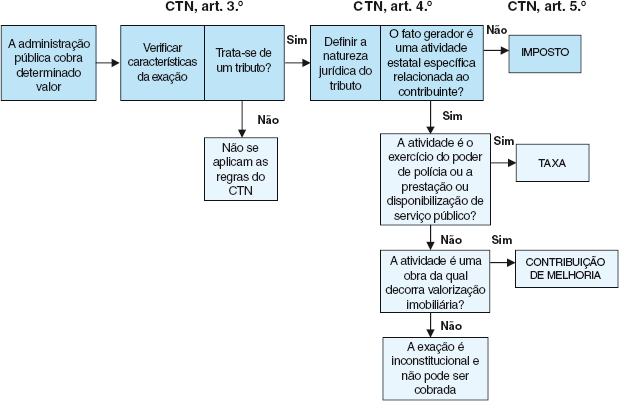

Nos termos do art. 4.º do CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, bem como a destinação legal do produto de sua arrecadação.

A análise do fato gerador do tributo é feita sob a ótica da classificação dos tributos como vinculados ou não vinculados (aqui se adota a expressão “vinculado” num sentido completamente diferente daquele utilizado na definição de tributo, pois a atividade de cobrança de todo e qualquer tributo é sempre vinculada).

Para classificar um tributo qualquer quanto ao fato gerador, deve-se perguntar se o Estado tem de realizar, para validar a cobrança, alguma atividade específica relativa ao sujeito passivo (devedor). Se a resposta for negativa, trata-se de um tributo não vinculado; se for positiva, o tributo é vinculado (pois sua cobrança se vincula a uma atividade estatal especificamente voltada ao contribuinte).

Assim, todos os impostos são não vinculados. Se alguém obtém rendimentos, passa a dever imposto de renda; se presta serviços, deve ISS; se é proprietário de veículo automotor, deve IPVA. Repare-se que, em nenhum desses casos, o Estado tem de realizar qualquer atividade referida ao contribuinte. Daí a assertiva, correta e muito comum em doutrina, de que o imposto é um tributo que não goza de referibilidade. Aliás, justamente pelo fato de ser um tributo não vinculado a qualquer atividade, deixa de ser argumento juridicamente relevante (apesar de politicamente sê-lo) afirmar que “não se deve pagar IPTU, caso as avenidas da cidade estejam esburacadas”.

Note-se que o CTN, em seu art. 16, define imposto como sendo o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Ora, pelo exposto, essa seria uma definição precisa de tributo não vinculado. Portanto, o imposto é, por excelência, o tributo não vinculado.

Já as taxas e contribuições de melhoria são, claramente, tributos vinculados, como se passa a demonstrar.

O art. 145, II, da CF deixa claro que, para a cobrança de uma taxa, o Estado precisa exercer o poder de polícia ou disponibilizar ao contribuinte um serviço público específico e divisível.

Da mesma forma, a cobrança da contribuição de melhoria depende de uma anterior atividade estatal. É necessário que o ente federado (União, Estado, Distrito Federal ou Município) realize uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária.

Registre-se que a escola da bipartição das espécies tributárias, baseada na classificação dos tributos como vinculados ou não vinculados, entende que somente existem duas espécies de tributos: os que possuem natureza de impostos (não vinculados) e os que possuem natureza de taxas (vinculados). Para os adeptos da teoria, tanto os tributos que o direito brasileiro denomina taxas, quanto aqueles oficialmente tratados como contribuições de melhoria, teriam natureza de taxas, porque igualmente vinculados a uma atividade estatal.

A classificação é esposada por doutrina minoritária e, apesar de não ser seguida formalmente pelo direito brasileiro, foi objeto de questão da prova do concurso para Procurador Federal, aplicada pelo CESPE em 2006. A banca, expressamente invocando a teoria dualista, considerou correta a seguinte assertiva: “No Sistema Tributário Nacional, para efeitos didáticos, os tributos são divididos em duas classes: tributos que têm natureza de impostos, ou seja, não vinculados a uma contraprestação estatal e tributos que têm natureza de taxa, composta pelos tributos vinculados a uma contraprestação estatal.”

De qualquer forma, se adotada a teoria tripartida, como o faz o Código Tributário Nacional, o problema da identificação da natureza jurídica específica do tributo estaria resolvido. Se o tributo for não vinculado, é um imposto; se for vinculado, ou é taxa ou contribuição de melhoria. Como o fato gerador desta contribuição é inconfundível (valorização imobiliária decorrente de obra pública), a classificação estaria imune a equívocos.

Esquematicamente, a infalível técnica de identificação da natureza jurídica dos tributos poderia ser visualizada da seguinte forma:

Todavia, apesar de tecnicamente superior, a doutrina adotada pela escola tricotômica traz alguns “problemas” práticos, inviabilizando, por vezes, algumas manobras que a malsinada “sede arrecadatória do Estado” parece exigir. Dois exemplos ratificam a afirmação:

a) após a Emenda Constitucional 33, a Constituição passou a prever que, com exceção do ICMS, do II e do IE, nenhum outro imposto – antes se falava nenhum outro tributo – poderá incidir sobre algumas operações, dentre elas as relativas a combustíveis no País (CF, art. 155, § 3.º). O principal objetivo da alteração foi possibilitar a incidência da denominada CIDE-combustíveis (CF, art. 177, § 4.º). Na linha da escola tricotômica, a manobra não seria possível, pois tal contribuição, tendo por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, seria um imposto; e a cobrança, inconstitucional.

b) é entendimento pacífico e sumulado do STF que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa (Enunciado da Súmula 670). A fundamentação para o posicionamento é que o serviço, sendo de caráter geral (uti universi), ou seja, prestado a pessoas indeterminadas (ou, ao menos, indetermináveis), não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, devendo ser remunerado com a arrecadação dos impostos. Visando a driblar o entendimento, foi promulgada a EC 39/2002, que conferiu competência aos Municípios e ao Distrito Federal para instituir uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Novamente, na linha da escola tricotômica, a cobrança seria impossível, uma vez que, em virtude de o fato gerador da exação ser uma atividade estatal (serviço de iluminação pública), o tributo é vinculado, não podendo ser considerado imposto. Também não seria possível considerá-lo uma contribuição de melhoria, que tem fato gerador peculiar. Restaria dizer que a nova exação é a velha “taxa de iluminação pública”, travestida numa roupagem de “contribuição”. Também aqui pairaria a suspeita de inconstitucionalidade, pois, apesar de a previsão decorrer de Emenda à Constituição, seria plausível a tese de que violaria limitação constitucional ao poder de tributar e garantia individual do contribuinte consistente na impossibilidade de cobrança de tributo destinado especificamente a custear serviço público não específico ou indivisível.

Assim, vê-se que a adoção da pentapartição das espécies tributárias, antes de ser tecnicamente sofrível, é bastante conveniente aos “interesses” arrecadatórios estatais.

Nesse ponto, surge um problema difícil de contornar. Ao comparar as contribuições para financiamento da seguridade social até hoje criadas com os impostos, percebe-se que os fatos geradores não servem para distinguir as duas figuras tributárias (por exemplo, o fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ é praticamente idêntico ao da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL), as diferenças perceptíveis são, apenas, o nome e a destinação do produto da arrecadação. Contudo, ambos são critérios considerados irrelevantes pelo citado art. 4.º do CTN.

A única maneira de diferenciá-los e de “salvar” a teoria da pentapartição é considerar que a normatividade do art. 4.º foi parcialmente não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, não sendo mais aplicável às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios (estes só se distinguem das demais espécies pelo fato de serem – ou, ao menos, deverem ser – restituíveis pelo destino da arrecadação).

Um último aspecto é digno de nota. Em virtude de a Constituição Federal, no art. 145, § 2.º, proibir que as taxas tenham bases de cálculo próprias de imposto, pode-se concluir que, além do fato gerador, torna-se necessário, também, avaliar a base de cálculo para decifrar sua natureza jurídica. Dessa forma, um cotejo entre base de cálculo e fato gerador é o melhor método para o deslinde da questão.

Em concurso público, a questão dos aspectos a serem considerados para identificar a natureza jurídica específica do tributo tem sido cobrada de três formas:

1. De maneira literal. Exemplo:

(ESAF/PROCURADOR FORTALEZA/2002) “Para conhecimento da natureza específica das diversas espécies tributárias previstas no Sistema Tributário Nacional, é essencial o exame do fato gerador da respectiva obrigação, tendo em vista que, à luz do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação”. (CERTO)

2. Fazendo uma análise combinada do art. 145, § 2.º, da CF com o art. 4.º do CTN. Exemplo:

(PROCURADOR DO ESTADO RN/ 2002) “A natureza jurídica específica de um tributo é dada pelo cotejo entre o seu ‘fato gerador’ e a sua base de cálculo”. (CERTO)

3. Em questões de nível mais elevado, exigindo que o candidato conheça que a adoção da classificação pentapartida dos tributos, como faz o direito brasileiro, implica, necessariamente, a inaplicabilidade às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios do art. 4.º do CTN. Exemplo:

(CESPE/JUIZ FEDERAL/TRF5/2006) Consoante o CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, para qualificá-la, tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei quanto a destinação legal do produto da sua arrecadação. Todavia, com o advento da Constituição de 1988, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais assumiram o status de espécies tributárias. Algumas dessas exações, todavia, têm fato gerador idêntico ao dos impostos, o que torna inaplicável a citada regra do CTN. (CERTO)

Como dito anteriormente, os tributos podem ser vinculados ou não vinculados, dependendo da necessidade ou não de o Estado realizar alguma atividade específica relativa ao contribuinte para legitimar a cobrança. Quando o tributo é vinculado, o ente tributante competente para instituí-lo é justamente aquele que realiza a respectiva atividade estatal. Assim, quem realiza a obra da qual decorre valorização imobiliária cobra a contribuição de melhoria; quem presta o serviço público específico e divisível ou exerce o poder de polícia cobra a taxa.

Os impostos são, por definição, tributos não vinculados que incidem sobre manifestações de riqueza do sujeito passivo (devedor). Justamente por isso, o imposto se sustenta sobre a ideia da solidariedade social. As pessoas que manifestam riqueza ficam obrigadas a contribuir com o Estado, fornecendo-lhe os recursos de que este precisa para buscar a consecução do bem comum. Assim, aqueles que obtêm rendimentos, vendem mercadorias, são proprietários de imóveis em área urbana, devem contribuir respectivamente com a União (IR), com os Estados (ICMS) e com os Municípios (IPTU). Estes entes devem usar tais recursos em benefício de toda a coletividade, de forma que os manifestantes de riqueza compulsoriamente se solidarizem com a sociedade. Em resumo, as taxas e contribuições de melhoria têm caráter retributivo (contraprestacional) e os impostos, caráter contributivo.

É importante perceber que os impostos não incorporam, no seu conceito, a destinação de sua arrecadação a esta ou àquela atividade estatal. Aliás, como regra, a vinculação de sua receita a órgão, fundo ou despesa é proibida diretamente pela Constituição Federal (art. 167, IV). Portanto, além de serem tributos não vinculados, os impostos são tributos de arrecadação não vinculada. Sua receita presta-se ao financiamento das atividades gerais do Estado, remunerando os serviços universais (uti universi) que, por não gozarem de referibilidade (especificidade e divisibilidade), não podem ser custeados por intermédio de taxas.

A competência para instituir impostos é atribuída pela Constituição Federal de maneira enumerada e privativa a cada ente federado. Assim, a União pode instituir os sete impostos previstos no art. 153 (II, IE, IR, IPI, IOF, ITR e IGF); os Estados (e o DF), os três previstos no art. 155 (ITCMD, ICMS e IPVA); os Municípios (e o DF), os três previstos no art. 156 (IPTU, ITBI e ISS). Em princípio, essas listas são exaustivas (numerus clausus); entretanto, a União pode instituir, mediante lei complementar, novos impostos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal (art. 154, I). É a chamada competência tributária residual, que também existe para a criação de novas fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social (art. 195, § 4.º). Em ambos os casos, a instituição depende de lei complementar, o que impossibilita a utilização de medidas provisórias (CF, art. 62, § 1.º, III).

Além da competência residual, a União detém a competência para criar, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária (CF, art. 154, II).

No uso dessa competência, denominada extraordinária, a União poderá delinear como fato gerador dos Impostos Extraordinários de Guerra – IEG – praticamente qualquer base econômica não imune, inclusive as atribuídas constitucionalmente aos Estados, Municípios e Distrito Federal (arts. 155 e 156). Assim, seria possível, em caso de guerra externa ou sua iminência, a instituição de um ICMS extraordinário federal. Não seria um caso de invasão de competência estadual, pois a União estaria usando competência própria, expressamente atribuída pela Constituição Federal. Tem-se, aqui, o único caso de bitributação (cobrança do mesmo tributo, sobre o mesmo fato gerador, por dois entes tributantes diversos) constitucionalmente autorizada. Dessa forma, é possível afirmar que, no tocante a impostos, somente a União possui competência tributária privativa absoluta, pois, no caso de guerra externa ou sua iminência, está autorizada a tributar as mesmas bases econômicas atribuídas aos demais entes políticos.

Portanto, a competência privativa para a criação de impostos pode ser visualizada da seguinte forma:

|

ORDINÁRIA |

EXTRAORDINÁRIA |

RESIDUAL |

||

|

IPTU, ITBI, ISS |

ITCMD, ICMS, IPVA |

II, IE, IR, IPI, ITR, IOF, IGF |

Impostos extraordinários de guerra |

Novos impostos Requisitos: - lei complementar; - novos “Fatos - não cumulatividade. |

|

Municípios (CF, art. 156) |

Estados (CF, art. 155) |

União (CF, arts. 153 e 154, I e II) |

||

|

DF – competência cumulativa (CF, art. 147) |

||||

A Constituição Federal não cria tributos, apenas atribui competência para que os entes políticos o façam. Da mesma forma que os penalistas dizem que não há crime sem lei anterior que o defina, pode-se afirmar que não há tributo sem lei anterior que o defina. Assim, apesar de a Constituição Federal atribuir à União a competência para a criação do imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII), a inércia legislativa faz com que esse tributo não exista no atual ordenamento jurídico.

Enfim, para que sejam criados tributos, o ente tributante deve editar lei (ou ato normativo de igual hierarquia, diga-se, Medida Provisória) instituindo-os abstratamente, ou seja, definindo seus fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes.

No tocante a impostos, todavia, a Constituição Federal exige que lei complementar de caráter nacional defina os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (art. 146, III, a). Para esta espécie tributária, a amplitude da autonomia legislativa desfrutada pelos entes tributantes é menor, visto que condicionada por legislação nacional. Tudo isso visa a assegurar a uniformidade da incidência tributária em todo o território nacional, de forma a dar concretude ao princípio da isonomia.

Apesar disso, é importante ressaltar que o STF entende aplicável ao exercício da competência tributária a regra de que, quando a União deixa de editar normas gerais, os Estados podem exercer a competência legislativa plena, conforme dispõe o art. 24, § 3.º, da CF (RE 191.703-AgR/SP). O caso submetido ao Tribunal referia-se ao IPVA, que, por ter sido previsto apenas na Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional 27/1985), sequer foi mencionado no CTN, editado um ano antes.

De acordo com o art. 145, § 1.º, da CF, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Tecnicamente teria sido melhor o legislador constituinte ter se referido à capacidade contributiva e não à capacidade econômica do contribuinte. Isto porque quem manifesta riqueza demonstra capacidade econômica, mas às vezes tal riqueza não pode ser atingida pelo poder de tributar do Estado. São casos em que a capacidade econômica não coincide com a capacidade contributiva. A título de exemplo, o milionário turista americano que passa férias no Brasil possui capacidade econômica, mas não pode ter seus rendimentos tributados no país, não possuindo, por conseguinte, capacidade contributiva.

A redação adotada, contudo, apesar de não ser a mais precisa, não se revela errada, uma vez que, ao qualificar a capacidade econômica com a expressão “do contribuinte”, o legislador conseguiu, por via transversa, prever a tributação com base na capacidade contributiva.

O legislador constituinte, na redação do dispositivo, adotou a classificação dos impostos como reais ou pessoais. Assim, são reais os impostos que, em sua incidência, não levam em consideração aspectos pessoais, aspectos subjetivos. Ou seja, incidem objetivamente sobre determinada base econômica, incidem sobre coisas. A título de exemplo, têm-se o IPTU, o IPVA, o ITR, o IPI, o ICMS. Dessa forma, se um sujeito passa um ano inteiro juntando dinheiro para comprar o sonhado televisor, vai pagar, embutido no preço, o mesmo valor de ICMS que o milionário adquirente de um aparelho idêntico para o quarto da empregada. Ao contrário, são pessoais os impostos que incidem de forma subjetiva, considerando os aspectos pessoais do contribuinte. Nessa linha de raciocínio, a incidência do imposto de renda é personalizada, levando em conta a quantidade de dependentes, os gastos com saúde, com educação, com previdência social etc.

O legislador ordinário, ao elaborar as leis que instituam impostos, deve obrigatoriamente verificar a possibilidade de conferir caráter pessoal ao tributo. Havendo viabilidade, a pessoalidade é obrigatória. A finalidade clara do dispositivo é dar concretude ao princípio da isonomia, tratando diferentemente quem é diferente, na proporção das diferenças (desigualdades) existentes. É uma maneira de buscar a justiça social (redistribuir renda) utilizando-se da justiça fiscal (paga mais quem pode pagar mais).

A Constituição não impõe a aplicação do princípio a todos os tributos, mas apenas aos impostos, e somente quando possível.

Justamente por isso, o CESPE, no concurso para Procurador Federal, realizado em 2002, considerou correta a seguinte assertiva: “Embora o princípio da isonomia aplique-se também à esfera tributária e se aproxime em muito do princípio da capacidade contributiva, nem todos os tributos são delineados na lei em função da capacidade econômica dos contribuintes”.

Na mesma linha de raciocínio, a ESAF, no concurso para Procurador do Município de Fortaleza, também realizado em 2002, considerou incorreta, por tentar submeter à regra todas as espécies tributárias, a assertiva: “Em consonância com os princípios gerais ditados pela Constituição Federal, referentes ao Sistema Tributário Nacional sempre que possível, os tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte” (grifou-se).

Já a Fundação Carlos Chagas, seguindo a literalidade, tem sido mais incisiva e, no concurso para Advogado da DESENBAHIA, no mesmo ano de 2002, considerou correta a afirmação: “É certo que o princípio da capacidade contributiva encontra-se intrinsecamente ligado ao da igualdade tributária e aplica-se apenas aos impostos, e não às taxas, empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria”.

Aqui, um ponto deve ser destacado. Conforme será detalhado adiante, o Supremo Tribunal Federal entende que, apesar de previsto como de observância obrigatória apenas na criação dos impostos (sempre que possível), nada impede que o princípio da capacidade contributiva seja levado em consideração na criação de taxas.

Segundo a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (CF, art. 145, II – na mesma linha de raciocínio, conferir o art. 77 do CTN).

O ente competente para instituir e cobrar a taxa é aquele que presta o respectivo serviço ou que exerce o respectivo poder de polícia. Como os Estados têm competência material residual, podendo prestar os serviços públicos não atribuídos expressamente à União nem aos Municípios (CF, art. 25, § 1.º), a consequência é que, indiretamente, a Constituição Federal atribuiu a competência tributária residual para instituição de taxas aos Estados. Esse entendimento, apesar de controverso, já foi adotado pela ESAF no concurso para Fiscal de Tributos Estaduais do Pará, realizado em 2002, em que foi considerada correta (após se completarem as lacunas) a seguinte assertiva: “A Constituição Federal atribui a denominada competência residual ou remanescente, quanto aos impostos à União e, no que se refere às taxas e às contribuições de melhoria aos Estados-membros”.

Os contornos da definição constitucional deixam claro que as taxas são tributos retributivos ou contraprestacionais, uma vez que não podem ser cobradas sem que o Estado exerça o poder de polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque à sua disposição, um serviço público específico e divisível.

São dois, portanto, os “fatos do Estado” que podem ensejar a cobrança de taxas: a) o exercício regular do poder de polícia, que legitima a cobrança da taxa de polícia; e b) a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, que possibilita a cobrança de taxa de serviço.

As taxas de polícia têm por fato gerador o exercício regular do poder de polícia (atividade administrativa), cuja fundamentação é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que permeia todo o direito público. Assim, o bem comum, o interesse público, o bem-estar geral podem justificar a restrição ou o condicionamento do exercício de direitos individuais.

Nesse sentido, o CTN, em seu art. 78, conceitua poder de polícia como a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Para que seja possível a cobrança de taxas, o exercício do poder de polícia precisa ser regular, ou seja, desempenhado em consonância com a lei, com obediência ao princípio do devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder (CTN, art. 78, parágrafo único).

A lista de interesses públicos fundamentais cuja proteção pode dar ensejo ao exercício do poder de polícia (acima transcrita) é meramente exemplificativa (numerus apertus), pois, com base na mesma fundamentação (supremacia do interesse público sobre o privado), outros interesses também podem ser protegidos.

Observe-se que a redação do art. 145, II, da Constituição deixa claro que a possibilidade de cobrança de taxa por atividade estatal potencial ou efetiva refere-se apenas às taxas de serviço, de forma que só se pode cobrar taxa de polícia pelo efetivo exercício desse poder. Dessa forma, a título de exemplo, a taxa municipal de licença de localização e funcionamento pode ser cobrada quando da inscrição inicial, se o Município dispõe de órgão administrativo que fiscaliza a existência de condições de segurança, higiene etc. (STF, RE 222.251; e STJ, REsp 152.476). Entretanto, é ilegítima a cobrança de tal taxa anualmente, a título de mera renovação, sem que haja novo procedimento de fiscalização. O entendimento é o mesmo tanto no STF (RREE 195.788, 113.835 e 108.222) quanto no STJ (REsp 236.517 e 76.196). Não obstante, o STF tem, em decisões mais recentes, presumido o exercício do poder de polícia quando existente o órgão fiscalizador, mesmo que este não comprove haver realizado fiscalizações individualizadas no estabelecimento de cada contribuinte (RE 416.601). Conforme comentado por Sacha Calmon, “andou bem a Suprema Corte brasileira em não aferrar-se ao método da vistoria porta a porta, abrindo as portas do Direito às inovações tecnológicas que caracterizam a nossa era”.

Também já passaram pelo crivo do STF, sendo consideradas legítimas, a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários (Súmula 665), a taxa de fiscalização e controle dos serviços públicos delegados (ADI 1.948-RS) e a taxa de fiscalização de anúncios (RE 216.207), todas fundamentadas no exercício do poder de polícia.

A criação das taxas de serviço só é possível mediante a disponibilização de serviços públicos que se caracterizem pela divisibilidade e especificidade. Segundo o Código Tributário Nacional, os serviços são específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas; são divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários (art. 79, II e III).

Na prática, o serviço público remunerado por taxa é considerado específico quando o contribuinte sabe por qual serviço está pagando, o que não acontece, por exemplo, com a taxa de serviços diversos, cobrada por alguns municípios.

A tese tem sido bastante cobrada pelo CESPE. A título de exemplo, no concurso para provimento de cargos de Procurador do Estado do Ceará, promovido em 2008, a banca considerou correta a seguinte assertiva: “Os serviços públicos justificadores da cobrança de taxas são considerados específicos quando o contribuinte, ao pagar a taxa relativa a seu imóvel, sabe por qual serviço está recolhendo o tributo”.

Já a divisibilidade está presente quando é possível ao Estado identificar os usuários do serviço a ser financiado com a taxa. Assim, o serviço de limpeza dos logradouros públicos não é divisível, pois seus usuários não são identificados nem identificáveis, uma vez que a limpeza da rua beneficia a coletividade genericamente considerada.

Foi com base nesse raciocínio que o STF, analisando o que, de maneira exageradamente resumida, tem se chamado de “taxa de lixo”, editou a Súmula Vinculante 19, cujo teor se encontra abaixo transcrito:

STF – Súmula Vinculante 19 – “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Ora, se o lixo é proveniente de imóveis, podem-se identificar como usuários do serviço os proprietários de tais bens. Por este motivo, a Corte tomou o cuidado de inserir a palavra exclusivamente no enunciado sumular, pois existe manifesta inconstitucionalidade quando a taxa também é destinada à limpeza dos logradouros públicos ou a qualquer outro serviço de natureza indivisível.

Da mesma forma, não podem ser financiados por taxa, tendo em vista a indivisibilidade, os serviços de segurança pública, diplomacia, defesa externa do país etc. (para uma apreciação detalhada da tese encampada pelo STF, consultar o AgRg-AI 231.132, 2.ª T., rel. Min. Carlos Velloso, j. 25.05.1999, DJ 06.08.1999, p. 16).

Pelo exposto, um serviço reúne as características da especificidade e da divisibilidade, podendo ser remunerado por taxa, quando para ele é possível, tanto ao Estado quanto ao contribuinte, a utilização da frase: “Eu te vejo e tu me vês”. O contribuinte “vê” o Estado prestando o serviço, pois sabe exatamente por qual serviço está pagando (especificidade atendida) e o Estado “vê” o contribuinte, uma vez que consegue precisamente identificar os usuários (divisibilidade presente).

Neste ponto, a lógica que preside o sistema tributário é incontornável. Se o Estado consegue identificar os usuários de determinado serviço e estes sabem qual serviço lhe está sendo prestado, o justo é deles cobrar pela atividade estatal, e não transferir o encargo para toda a sociedade. Quando o usuário não identifica que serviços lhe estão sendo prestados ou, o que é mais comum, o Estado não tem como identificar os usuários de determinado serviço, não é possível a cobrança por tal serviço de maneira individualizada, sendo mais justo que toda a coletividade arque com o respectivo financiamento, o que é cumprido mediante a utilização da receita de impostos (recolhidos por todos em virtude de determinadas manifestações de riqueza) para remunerar o serviço.

É na esteira deste entendimento que o Supremo Tribunal Federal, adotando a classificação dos serviços públicos como gerais ou específicos, tem pacificamente entendido que os primeiros devem ser financiados com a arrecadação dos impostos, e os últimos por meio das taxas. O raciocínio é bastante lógico.

Nos serviços públicos gerais, também chamados universais (prestados uti universi), o benefício abrange indistintamente toda a população, sem destinatários identificáveis. Tome-se, a título de exemplo, o serviço de iluminação pública. Não há como identificar seus beneficiários (a não ser na genérica expressão “coletividade”). Qualquer eleição de sujeito passivo pareceria arbitrária. Todos os que viajam ao Recife, sejam oriundos de São Paulo, do Paquistão ou de qualquer outro lugar, utilizam-se do serviço de iluminação pública recifense, sendo impossível a adoção de qualquer critério razoável de mensuração do grau de utilização individual do serviço.

Nessa linha de raciocínio, o STF sumulou seu entendimento nos seguintes termos:

STF – Súmula 670 – “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.

Destaque-se que, após a Emenda Constitucional 39/2002, passou a ser possível aos Municípios e ao Distrito Federal instituir contribuição de iluminação pública (CF, art. 149-A), o que não muda o posicionamento aqui esposado. A instituição de taxa de iluminação pública continua sendo ilegítima.

Já nos serviços públicos específicos, também chamados singulares (prestados uti singuli), os usuários são identificados ou, ao menos, identificáveis. Sua utilização é individual e mensurável.

A cobrança de taxa de serviço, conforme já visto, pode ser feita em face da disponibilização ao contribuinte de um serviço público específico e divisível. Quando esse serviço é definido em lei como de utilização compulsória e é posto à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, a taxa pode ser cobrada mesmo sem a utilização efetiva do serviço pelo sujeito passivo. É o que a lei denomina de utilização potencial (CTN, art. 79, I, b).

Cabe ao legislador, ao instituir a taxa, verificar se o serviço transpõe a fronteira dos interesses meramente individuais, de forma que se fosse dado ao particular decidir por não utilizá-lo, o prejuízo pudesse reverter contra a própria coletividade. Em tais casos, o serviço deve ser definido em lei como de utilização compulsória e o contribuinte deve recolher a taxa mesmo que não use efetivamente o serviço; nos demais casos, o particular somente se coloca na condição de contribuinte se usar o serviço de maneira efetiva. A título de exemplo, o serviço de coleta domiciliar de lixo é definido em lei como de utilização compulsória, pois se fosse possível ao particular decidir por não utilizar o serviço, deixando seu lixo “às moscas”, a falta de higiene e de preocupação com a saúde pública, características de algumas pessoas, poderia prejudicar toda a coletividade. Já o serviço de emissão de passaportes não é definido em lei serviço de utilização compulsória, pois os particulares que não desejam viajar para o exterior e, por conseguinte, não utilizam o serviço, não trazem qualquer prejuízo para a coletividade.

Percebe-se, portanto, que a famosa frase segundo a qual “as taxas de serviço podem ser cobradas mesmo que o contribuinte não utilize efetivamente do serviço disponibilizado” somente pode ser aplicada aos serviços definidos em lei como de utilização compulsória, permitindo a cobrança pela chamada “utilização potencial”. Quanto aos demais serviços, a cobrança somente é possível diante da utilização efetiva.

Há de se realçar que pode ser apenas potencial a utilização do serviço, jamais sua disponibilização. Por óbvio, não é possível a cobrança de taxa pela coleta domiciliar de lixo em locais onde tal serviço não é prestado. Entretanto, imagine-se uma pessoa que possua um apartamento que utiliza apenas para dormir, não produzindo lixo algum. Nessa situação, apesar de não utilizar o serviço de coleta domiciliar de lixo, essa pessoa está sujeita à respectiva taxa se o serviço lhe foi disponibilizado.

A Constituição Federal proíbe que as taxas tenham base de cálculo própria de impostos (art. 145, § 2.º). Já o Código Tributário Nacional dispõe que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem a imposto (art. 77, parágrafo único).

Vê-se que, relativamente a bases de cálculo, a Constituição Federal estabelece uma vedação mais ampla e tecnicamente superior à estatuída pelo CTN, uma vez que leva em consideração a existência de bases de cálculo próprias de taxas e bases de cálculos próprias de impostos.

Assim, para cobrar um determinado imposto, o Estado não precisa realizar qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Portanto, a base de cálculo deste imposto será uma grandeza econômica que não possui qualquer correlação de valor com o que o Estado gasta para a consecução de seus fins próprios. A título de exemplos, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel; a do ITR, o valor da terra nua, grandezas que correspondem a manifestações de riqueza dos respectivos contribuintes, alheias ao custo de qualquer atividade estatal.

Já no tocante às taxas, apesar de não ser possível, na maioria dos casos práticos, apurar com exatidão o custo do serviço público prestado a cada contribuinte, de forma a cobrar o mesmo valor a título de taxa, é extremamente necessário que exista uma correlação razoável entre esses valores. Numa situação ideal, o Estado conseguiria ratear o custo total despendido com a prestação do serviço entre os contribuintes beneficiários. Entretanto, para efeitos práticos, não é necessária uma precisão matemática. O que não pode ocorrer é uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, pois nunca é demais ressaltar que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e serve de contraprestação a esta, de forma que, se o Estado cobrar um valor acima do que gasta para a consecução da atividade, haverá o enriquecimento sem causa do Estado, o que, por princípio, é algo que deve ser evitado.

Enfim, se o tributo é vinculado, sua base de cálculo está ligada ao valor da atividade anteriormente exercida pelo Estado, sendo idealmente a mensuração econômica dessa atividade; se é não vinculado, a base de cálculo é uma grandeza econômica desvinculada de qualquer atividade estatal. Foi justamente com base nessa linha de raciocínio que o STF sumulou o seguinte entendimento:

STF – Súmula 595 – “É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica a do imposto territorial rural”.

É importante notar que, apesar de não ter ficado claro no Enunciado transcrito, a cobrança da taxa de conservação de estradas não seria possível também por um outro motivo, cujos fundamentos já foram citados: a falta de especificidade e divisibilidade. Sobre esse aspecto, esclarecedor é o seguinte excerto, da lavra do Ministro Ilmar Galvão:

“... Dessa espécie, sem sombra de dúvida, é a taxa de conservação de estradas. A manutenção de tais bens públicos não representa um serviço específico prestado uti singuli, nem tampouco serviço divisível, já que insuscetível de ser mensurado em relação a cada integrante do universo indefinido de usuários do referido bem, para efeito de remuneração proporcional” (STF, 1.ª T., RE 185.050-7/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, rel. p/ acórdão Min. Octavio Gallotti, j. 28.06.1996, DJ 07.03.1997, p. 5.409) (grifo do original).

Voltando à questão das bases de cálculo, na mesma linha dos posicionamentos acima expendidos, o STF entende que as custas judiciais, por serem tributos da espécie taxa, cobrados para remunerar a prestação do serviço público específico e divisível da jurisdição (conceito amplo de serviço público), podem ser cobradas tendo por base de cálculo o valor da causa ou da condenação (custas ad valorem). Entretanto, se a alíquota for excessiva ou se inexistir previsão de um teto (valor máximo absoluto), elas se tornam ilegítimas, por não guardarem qualquer correlação com o valor gasto pelo Estado para prestar o serviço, e por configurarem uma maneira indireta de a lei excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ferindo, portanto o princípio do livre acesso à jurisdição.

Tal entendimento, já cediço, é hoje objeto da Súmula 667 do Supremo Tribunal Federal, conforme abaixo transcrito:

STF – Súmula 667 – “Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa”.

Ainda no tocante às custas, é interessante relembrar que nem sempre elas foram cobradas sobre o valor da causa ou da condenação. No direito brasileiro, houve uma época em que elas eram estipuladas com base no número de carimbos apostos no processo. Apesar de soar antiquada, a sistemática era bem mais condizente com o espírito do sistema tributário nacional, visto que uma maior quantidade de carimbos significava uma maior quantidade de despachos e decisões proferidas durante o trâmite processual, de forma a gerar uma razoável proporcionalidade entre a “quantidade do serviço prestado” e o valor da taxa cobrada.

O STF tem se mantido nessa linha de raciocínio, apesar de, por vezes, utilizar-se de verdadeiros “malabarismos interpretativos” para vislumbrar, em casos um tanto obscuros, a existência da necessária correlação entre a base de cálculo da taxa e o custo da atividade estatal que constitui sua hipótese de incidência.

Um excelente exemplo disso foi o julgamento em que o Tribunal foi instado a se pronunciar sobre a taxa pela coleta domiciliar de lixo instituída pelo Município de São Carlos – SP. O ente tributante utilizou-se de uma maneira bastante curiosa de repartir os custos da prestação do referido serviço entre seus beneficiários. Foi feito um rateio proporcional à área construída de cada imóvel beneficiado.