Où l’on apprend que Quercus, si petit soit-il, regorge d’énergie, ce qui peut lui jouer un sale tour. Qu’alors qu’il est toujours accroché à sa mère, il court déjà de grands dangers, mais que l’abondance va le sauver. Qu’il va devoir partir à l’aventure, prendre son indépendance.

Nous sommes en 1780.

… Un gland !

L’espoir d’un avenir pluriséculaire l’attend.

L’histoire de “mon” Quercus démarre il y a plus de deux cent quarante ans, tout en haut d’un chêne adulte aujourd’hui disparu.

À cette époque, juste avant la Révolution française, le paysage alentour ressemble à une lande immense, prolongée par une forêt claire peuplée de grands arbres dispersés et de quelques touffes de taillis. Un marais signale l’affleurement de la nappe phréatique. Les hommes y viennent bénéficier de tous les produits offerts par la nature : des brins de callune et de bruyère pour faire des balais, des fruits tels des champignons, des châtaignes, des glands, des noisettes, des mûres. Mais les arbres y sont finalement assez peu nombreux et la forêt ressemble plutôt à un espace très éclairé, dans lequel de grands chênes servent à produire diverses ressources pour les hommes, du bois et des fruits surtout, offrent aux animaux un endroit où venir se reposer lors des journées chaudes de l’été. La forêt de l’époque est radicalement différente de celle que l’on côtoie aujourd’hui.

Depuis plusieurs décennies cependant, les hommes ont réservé des espaces à la production de bois. Les grands chênes ont une vocation principale : servir les volontés d’un homme, le roi Louis XVI, dont l’aïeul avait des ambitions maritimes de commerce et de conquête considérables, nécessitant une quantité prodigieuse de bois. C’est lui également qui a commencé à organiser la gestion des forêts avec l’aide de son contrôleur général des finances, le ministre Colbert, en 1669. Ainsi, pour construire les indispensables bateaux, chaque courbe des arbres sera exploitée pour des pièces bien précises : plançon, barrots de gaillard ou de dunette pour les pièces maîtresses, varangue, fourcat et courbes de gaillard ou de chambre pour agencer l’ensemble. D’autres arbres, taillés tous les dix à vingt ans, rejettent de souche pour donner de nouvelles tiges qui seront à nouveau coupées pour produire du bois de chauffage et de cuisson. Enfin, certains chênes trouveront des places de choix dans la construction d’habitations à la sortie de la forêt. Cet espace vit selon un rythme bien réglé par la nature. Une espèce en profite particulièrement, l’homme, qui a façonné le paysage pour en tirer le meilleur parti, depuis des siècles.

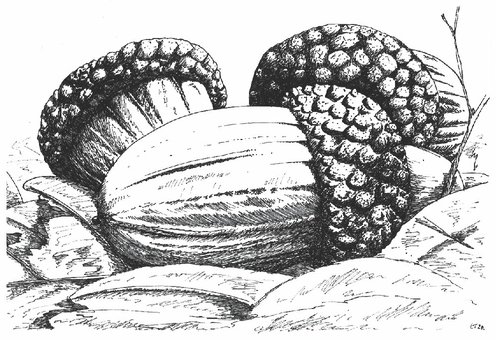

C’est dans ce cadre que naît Quercus. Difficile d’identifier ses parents aujourd’hui, ils ont probablement disparu. Le chêne sessile est une essence forestière monoïque, qui porte autant les fleurs mâles, qu’on appelle des chatons, que les fleurs femelles. Les précieux grains de pollen sont si légers que le vent de mai les emporte avec lui vers les fleurs femelles. Ainsi, le “père” peut aussi bien être le même arbre que la “mère” (par autofécondation, assez rare chez le chêne) ou vivre plus loin dans le peuplement forestier (fécondation croisée). Une fois la fécondation réalisée, les glands se forment par deux ou trois. Accrochés l’un à l’autre, ces glands ont un pédoncule très court, une sorte de petite tige qui les relie au bout de la branche. La cupule en forme de chapeau les protège et les retient à leur “arbre-parent” le temps qu’ils mûrissent. Au bout de quatre mois, tous les éléments essentiels au transport d’un patrimoine génétique adapté aux conditions de vie locales sont prêts. L’“arbre-parent” lui a fourni des organes pour assurer son développement : au cœur du gland, une plantule et une radicule prêtes à germer, l’ensemble protégé par deux cotylédons chargés d’amidon, le carburant nécessaire à la germination. Le péricarpe externe et le tégument interne constituent l’enveloppe protectrice de cet ensemble. Parce qu’il est toujours préférable de mettre plusieurs cordes à son arc, l’“arbre-parent” lègue aussi au gland une bonne dose de tanins pour le rendre moins digeste et décourager ainsi les gourmands. En tête, la sporopollénine, un mélange d’acides gras et de molécules complexes, est un tanin dont la fonction est de renforcer la protection des graines et des grains de pollen. Quercus en est particulièrement bien doté. Réserves de nourriture en quantité suffisante et barrières à multiples facettes pour lui donner toutes ses chances : le fruit est prêt.

Mais déjà, sa vie est à hauts risques. Quelques glands portés par une autre branche voisine ont attiré la convoitise de femelles de charançon du genre Balaninus. Ces insectes utilisent leur rostre pour réaliser des vrilles de droite à gauche et inversement afin de percer le tégument et le péricarpe. C’est un travail long et fastidieux, si éprouvant qu’ils doivent s’arrêter régulièrement pour se reposer. Mais l’histoire se termine toujours de la même manière : la charançonne finit par percer le tégument. Elle se retourne, introduit l’ovipositeur qui pointe à l’extrémité de son abdomen et dépose un œuf au cœur du fruit, dans un des deux cotylédons. Insensible aux tanins toxiques, la larve pourra ensuite profiter des ressources amidonnées pour se développer et donner naissance à une nouvelle génération de charançons, en ponctionnant le gland de toute sa promesse vitale.

Quercus n’a probablement pas conscience qu’il est soumis à cette dure loi naturelle alors qu’il est toujours accroché à sa branche de naissance. Encore dans le giron de son “arbre-parent”, il lutte déjà. C’est le nombre faramineux de glands produits qui le protège. Alors qu’il ne fait que deux centimètres de longueur, ces “frères-sœurs” sont en fait des milliers à attendre l’heure de quitter le chêne originel.

Près de cinq cents kilogrammes de glands arrivent enfin à maturité, tous en même temps. Septembre se voit ainsi doté d’une nouvelle glandée, riche notamment d’un individu dont l’histoire reste à écrire : Quercus. Car à la fin, seuls quelques-uns pourront atteindront l’âge adulte.

Son pédoncule le retenait à l’arbre via des liaisons mécaniques, elles-mêmes sollicitées par des activateurs chimiques. Quercus est arrivé à maturité. Un jour, des stimuli saisonniers, telle la baisse de l’ensoleillement quotidien, informent l’“arbre-parent” que l’heure est venue pour ses petits de coloniser l’espace. Les réactions chimiques s’estompent et le système d’accrochage lâche. Il suffit d’un coup de vent, d’un choc infime, d’un insecte qui se pose à proximité pour que le gland tombe au sol. Largué vers l’inconnu.

Et c’est ainsi, parce qu’il est lourd et massif, que Quercus atterrit violemment sur un doux matelas de feuilles mortes pas encore totalement décomposées, après une chute de plusieurs mètres. Insensible au choc, Quercus n’a qu’une seule option possible maintenant, un seul destin : germer et prendre racine.