L’histoire de la forêt est telle que celle-ci perd de la surface chaque année qui passe. Où l’on découvre les multiples tentatives infructueuses de limiter la disparition de nos forêts. Quercus pourrait bien ne jamais réussir à s’extirper de sa prison végétale qu’est le roncier. Mais où l’on rencontre un nouvel allié, temporaire peut-être, qui va lui ouvrir la voie de la croissance en hauteur. Le début d’une nouvelle ère pour Quercus.

Nous sommes en 1787.

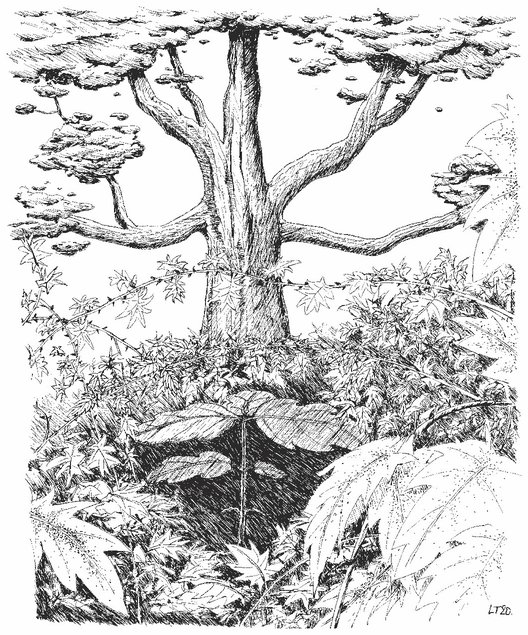

Quercus n’a que sept ans mais, déjà, son avenir est compromis. Il lui faut de la lumière directe. Il ne fait qu’à peine quelques décimètres de hauteur, bloqué par la ronce. Irrémédiablement couvert d’un toit dont il se passerait bien, lui qui ne réclame que des photons directs.

À l’époque de sa naissance, la pression de l’homme sur le territoire est telle que la forêt recule encore, comme depuis près de sept mille ans. Les prélèvements sont intenses, et les chances de Quercus de dépasser l’âge de trente ans sont faibles.

Ce contexte ne lui est pas favorable.

Il cherche à sortir son bourgeon terminal du roncier, alors que la région francilienne a subi des hivers rigoureux et des conditions de vie difficiles depuis le début de ce XVIIIe siècle. 1709, 1762 et 1766 ont été des années de famine terrible, suivies par des hivers très froids dans les années 1780, qui ont affecté les productions agricoles. Pour autant, le peuple pouvait-il se servir en forêt pour répondre à la disette ? Non. Face aux guerres qui appelaient le renflouement des caisses du Trésor royal et aux grands travaux nécessitant, entre autres, des matériaux de construction, la forêt a souffert et a fait l’objet d’une sylviculture souvent hasardeuse et à court terme. Déjà en 1552, sous François Ier, on avait tenté de réglementer les activités forestières, tant dans les forêts royales que privées. Mais sans succès. En 1669, Colbert imposa une ordonnance à toute la Couronne, valant règlement des Eaux et Forêts. On y voyait l’émergence du premier “vrai” service forestier et des premières tentatives d’inventaire de la ressource forestière. Ainsi, l’“arbre-parent” de Quercus a vu naître les premières tentatives à grande échelle de collecte de statistiques forestières et de cadrage des techniques et objectifs de la gestion des forêts de France.

La proximité de Paris implique néanmoins une exploitation de notre forêt pour participer à la construction d’un château monumental à Versailles. Par ailleurs, malgré les grandes famines de ce siècle, la population croît de trente pour cent en quatre-vingts ans, ce qui entraîne un besoin accru en bois, pour permettre l’extension des villes qui vivent un développement considérable.

Il faut toujours plus de bois, et l’ordonnance de Colbert est parfois bien difficile à appliquer. En 5000 avant J.-C., le taux de boisement en France était de quatre-vingts pour cent. Vers 1780, période qui voit probablement naître Quercus, la surface forestière n’est plus que de vingt pour cent environ. Et sa réduction n’en est pas encore à son terme. La forêt présente un bien triste visage et il est impossible de la comparer à celle que l’on connaît aujourd’hui.

Dans l’entourage de Quercus, les hommes ont aménagé leur environnement pour répondre à leurs besoins : construire leurs habitations, se chauffer et manger. Depuis longtemps déjà, ils cultivent le marais voisin, distant de quelques centaines de mètres seulement, qu’ils ont drainé en creusant des fossés réguliers pour semer de l’orge et du blé sur les talus intermédiaires. L’apport en eau n’est pas vraiment un problème dans ce lieu marécageux dédié aux céréales. Ils font pâturer leurs porcs en forêt, en respectant le “droit de glandée” proposé par Colbert dans son ordonnance, qui limite le nombre de têtes autorisées. Ces animaux passent dans le sous-bois et profitent des productions irrégulières de l’“arbre-parent” et des autres chênes de la forêt. Les bruyères et callunes sont prélevées pour fabriquer le chaume des habitations et des balais. Et comme, à proximité de cet ensemble, des ovins et des bovins pâturent dans un espace intermédiaire entre village et forêt, il arrive que les hommes allument des feux qu’ils tentent de contrôler du mieux possible, et dont la vocation est la régénération de l’herbe, celle qui leur succède ayant des qualités nutritives renouvelées. Il arrive que le feu lèche la forêt et le marais, et parfois même qu’il s’y échappe.

Les bovins, s’ils servent autant à la viande qu’à la production de lait, aident aussi les bûcherons à sortir les grumes de bois de la forêt. Parfois, ce sont des bêtes venues de Beauce qui assurent ce travail fastidieux au printemps, pendant cette période plus calme pour les travaux agricoles. Néanmoins, cette activité est réduite dans la forêt de Rambouillet, car la plupart de ces grumes, d’un poids considérable, ne peuvent voyager sur de grandes distances que par des voies aquatiques. Ce qui sauve les grands arbres de cette forêt, c’est l’absence de fleuve et de rivière majeurs. On est ici en tête de plusieurs bassins et les rivières sont d’un calibre qui n’autorise pas le transport fluvial. Alors, cette forêt est limitée à un rôle nourricier et le bétail y est donc nombreux. Mais il faut de l’eau pour étancher sa soif.

On creuse des mares pour que les animaux puissent s’abreuver. Dans la forêt, on compte notamment un poste de transit pour les courriers du roi. Une mare y existe déjà depuis plusieurs siècles, en bordure d’une habitation au cœur de la forêt, entourée de murs à l’intérieur desquels on voit paître plusieurs chevaux qui se reposent en attendant qu’un cavalier venu de Versailles et chargé d’une missive royale y passe pour changer de monture. Compte tenu de la fréquence du pâturage au cœur de la forêt, une mare a été créée à l’autre bout du marais. Parce que les animaux sauvages y viennent aussi, elle porte aujourd’hui le nom de “mare aux Biches”. Entre le marais et Quercus, un chemin sableux permet d’assurer le transit entre le village local et la ville plus importante dans la forêt, à l’ouest. Reclus dans son roncier, Quercus est le témoin discret des nombreux passages de cavaliers, de voyageurs et de carrioles qui l’empruntent chaque année.

Enfin, l’ensemble de ces activités ne suffit pas à modeler le paysage de notre forêt. François Ier en était un illustre exemple : les rois aiment la chasse. Les forêts doivent être giboyeuses et on y trouve ainsi des sangliers, des cerfs, des chevreuils, des lièvres et des lapins que les grands-maîtres des Eaux et Forêts stigmatisent en leur reprochant de grignoter les écorces des jeunes arbres et de ruiner systématiquement les tentatives de plantation, tant leurs effectifs sont élevés. Ils mangeraient tout végétal ayant des opportunités de croissance arboricole. Ainsi, dans son roncier, Quercus bénéficie d’une protection finalement inestimable dans un tel contexte. Il est oublié de tous. Mais n’accède toujours pas à la lumière si “convoitée”, si tant est qu’un végétal ait la capacité d’espérer quelque chose. Malgré le soutien nutritionnel apporté par Leccinum, le risque grandit qu’il ne puisse jamais exprimer pleinement son essence d’arbre imposant et dominant la forêt. La ronce le condamne à terme. Il ne s’en sortira pas.

Dans le besoin qu’ont les hommes de contrôler tout ce qui les entoure, de maîtriser même les arbres et de modeler les paysages, ils ont inventé un système qui pourrait bien sauver notre jeune chêne. Il serait temps qu’ils interviennent. Quercus profite en effet d’un impôt bien rare, mis en place dans quelques forêts royales, et qui disparaîtra bientôt. Les villageois voisins peuvent y faire pâturer leurs animaux et y effectuer quelques coupes d’affouage sur le taillis, pour leur chauffage et leur cuisson. En contrepartie, le roi réclame qu’on lui offre une forêt digne des plus beaux tableaux, avec de grands chênes sous lesquels on peut le voir galoper pour poursuivre à courre un noble et majestueux cerf qu’il pourra servir, c’est-à-dire tuer avec les honneurs. Le gibier, nous l’avons vu, ainsi que l’ensemble des activités semi-forestières, comme le pâturage, empêchent le développement de la végétation typique de ces forêts magnifiques que l’on connaît aujourd’hui. Alors qu’on coupe autant que possible les taillis et que les nombreuses chasses du roi impliquent une forte densité de gibier mangeur de jeunes pousses, travailler les sous-bois pour permettre l’émergence de quelques tiges qui deviendront de grands arbres de futaie peut être un sacerdoce pour les sylviculteurs de l’époque. On laisse donc la ronce se développer, non pour ses mûres (le peuple en profite quand même), mais parce qu’elle assure la protection contre la dent des herbivores en constituant une sorte de barbelé naturel, même si cela finit par poser les problèmes que l’on connaît à Quercus. Cet impôt consiste donc à dégager les quelques tiges de chênes coincées dans l’épineux semi-ligneux qu’est la ronce.

Les feuilles de Quercus cherchent les rares photons traversant l’ombre dans laquelle il baigne. Cela fait quelque temps qu’il ne grandit plus vraiment. Il ne vit que sous perfusion des sucres apportés par Leccinum. C’est alors que cette ombre dite “grise” laisse soudainement place à une obscurité anormalement plus forte. Le soleil disparaît. Un être mobile – un animal ? – se penche. Cela, Quercus ne le voit pas directement mais ses cellules photosensibles détectent le changement, qui ne trompe pas. L’homme au-dessus de lui scrute le végétal épineux et y décèle quelques chênes qui n’attendent que d’être libérés. La lame experte du sylviculteur taille le sommet de la ronce pour aider les futurs arbres à sortir, tout en conservant la ronce autour d’eux pour continuer à assurer leur protection contre les herbivores qui ne pourront s’approcher. Plus tard, quand ces arbres auront grandi, ils étendront leurs feuillages, créant une ombre si importante que la ronce s’éteindra par manque de lumière. Cette course aux photons est le combat de tant de vies.

L’ombre du sylviculteur s’efface pour passer au roncier suivant. Pour la première fois de sa vie, Quercus est frappé de la lumière directe du soleil, de sa chaleur. Mais ces coups qui pleuvent du soleil lui permettent d’enclencher l’ensemble des réactions chimiques pour lesquelles il est programmé. Enfin, son avenir se dégage. Il naît une nouvelle fois. La présence à quelques dizaines de mètres de son “arbre-parent” n’est ni rassurante ni bloquante, ni celle des cépées de taillis à proximité. Rien au-dessus de lui, ni juste au sud, de là où vient le maximum de photons en milieu de journée. Il ne lui fallait que de la lumière directe, qu’il a obtenue. Par contre, il n’est pas seul dans ce roncier et d’autres chênes sont dégagés. Mais avec sa tige d’un mètre à peine, il est déjà le plus grand, et il est vigoureux. L’apport de sucres étrangers est mobilisé vers le bourgeon apical, celui qui, tout en haut, entraîne la production de tissus vers le ciel. Croître pour gagner la lumière avant les autres. S’opposer à la gravité. S’il avait été seul, il aurait développé des branches basses très vite et se serait étendu pour profiter rapidement d’un maximum de ressources. Mais parce qu’ils sont plusieurs dans un rayon d’un à deux mètres à avoir attendu une ouverture dans le roncier, la course s’amorce vers le ciel et les différentes tiges de “frères-sœurs” grandissent en se gainant les unes les autres, favorisant le houppier aux dépens des feuilles ayant pu se développer le long du tronc. Amies pendant un temps, se soutenant maintenant les unes les autres, probablement en compétition pour la survie demain, quand seul un arbre adulte aura sa place parmi elles dans cet écosystème.

Encore aujourd’hui, Quercus conserve la mémoire de cette histoire. Son architecture actuelle avec ce long fût bien droit, même si l’on détecte quelques fibres torses, indique au forestier que l’arbre a grandi avec d’autres arbres proches de lui, aujourd’hui disparus.

Alors que Quercus va amorcer sa croissance, tout va changer pour Homo. Les grandes famines successives auront raison de la patience des serfs qui se révolteront contre leur roi, contre les privilégiés. Avec la Révolution française, le règlement portant sur la gestion des forêts volera en éclats. On viendra se servir en forêt, sans limites. Le gibier, le bois, tout ce qui peut alimenter un foyer pourra être prélevé, sans aucune limite.

Quercus passera à travers.