Où l’on découvre que l’émergence des feuilles tendres de Quercus offre des opportunités alimentaires très recherchées par nombre d’organismes, dont Tortrix, petite chenille dont l’appétit insatiable se solde toujours par la perte d’une certaine quantité de feuillage. Quercus en fera les frais. Où l’on apprend que Tortrix reste un animal fragile et que c’est le nombre de ses congénères qui va la sauver, aux dépens du chêne. Où l’on comprend qu’enraciné, l’arbre doit chercher au fond de son être pour trouver les parades à ces multiples attaques. Mais pour l’heure, Quercus subit.

Nous sommes en 1820.

Le sous-bois s’illumine des premiers rayons du soleil printanier, effleurant les dernières fleurs vernales, celles qui ont choisi d’émerger rapidement avant que les arbres ne fabriquent leurs feuilles, filtrant la lumière, au premier rang desquelles on trouve les jacinthes des bois violettes et les blanches anémones sylvies. La forêt est multicolore et riche de senteurs acidulées et sucrées, relevées par une légère rosée matinale qui orne les herbes folles de quelques gouttelettes étincelantes. Les oiseaux insectivores, migrateurs pour la plupart, reviennent d’Afrique où ils ont passé un hiver plus clément qu’en Europe, déclarant à gorge déployée qu’ils ont bien l’intention de se réapproprier le territoire acquis l’an passé pour se reproduire. Et les plus costauds se sont octroyé les espaces les plus riches en ressources alimentaires. Pour les insectes, le retour des oiseaux sonne l’heure des dangers permanents. Il faut autant que possible rester discret, alors que l’urgence les somme de boucler leur cycle biologique au plus vite : sortir de l’œuf, grossir au stade larvaire, muer et se transformer en adulte. L’âge adulte ne dure parfois que quelques heures, juste le temps de rencontrer le partenaire sexuel. Vie rythmée par les saisons et par le grand défi : éviter les animaux insectivores, si nombreux. Mais comment faire ? Ils sont si voraces… Comment réaliser son cycle biologique et devenir un insecte imago, autrement dit un adulte achevé, sans se faire dévorer ? Équation apparemment impossible. Les insectes ressentiraient-ils la peur ? Probablement pas. Pas le temps. Manger pour croître, croître, et croître encore puis se reproduire. Le plus vite possible.

Justement, l’heure n’est pas aux questions stratégiques, écologiques ou philosophiques. L’heure est au repas. Tortrix a faim.

Le limbe fraîchement construit est si accueillant, si délicat, si doux, si riche, constitué seulement d’oligo-éléments et d’eau dans les premiers temps. Si tendre et si nourrissant aussi. La chenille est programmée pour manger des feuilles de chêne. Et elle est à l’heure. La nature a réglé son rythme biologique pour qu’elle réponde à l’émergence des feuilles, et pour qu’elle croisse le plus rapidement possible.

Sa mère a pondu de petits œufs sur l’écorce des rameaux de Quercus dans le courant de l’été passé. Il ne s’est rendu compte de rien, ces œufs n’étant que sur son épiderme. Tortrix a attendu dans son œuf pendant l’automne et l’hiver que les conditions soient propices pour en sortir. Ce début de mois d’avril a cumulé les conditions idéales : les températures relativement douces depuis mars ont entraîné l’ouverture progressive des bourgeons de ce chêne. Ces derniers étaient protégés par une substance poisseuse, une cire, permettant d’éviter le gel des tissus sous-cutanés qui hébergent les feuilles encore repliées. Ainsi, les écailles du bourgeon qu’elle a choisi se sont décollées et la chenille au premier stade larvaire s’y est engouffrée pour profiter d’un indispensable repas. Si la météo hivernale avait été plus froide, ce chêne aurait peut-être tardé à débourrer, c’est-à-dire à se lancer dans l’ouverture des bourgeons pour ensuite fabriquer ses feuilles, et la chenille diurne de ce papillon nocturne de tordeuse verte du chêne, Tortrix viridana, n’aurait jamais pu se développer correctement. C’est ainsi que ces populations ont des années avec de faibles effectifs, et des années fastes. Les températures douces de ce début de printemps annoncent à Tortrix une croissance rapide, ainsi qu’à ses congénères.

Après un passage par le bourgeon récemment ouvert pour y déguster des tissus frais et tendres, elle a profité de la sortie presque simultanée des premières feuilles de chêne. Quand Quercus a senti que le temps de la sortie des feuilles était arrivé, il a réenclenché la circulation des fluides vitaux en son sein. Le chlorenchyme des jeunes rameaux l’a aidé à fabriquer les premiers sucres nécessaires à l’ouverture des bourgeons, puis à la construction des nouvelles feuilles de printemps. Si belles, si efficaces pour contribuer à l’aspiration vers le haut des liquides venus du sol et déclencher la reprise de l’activité végétative. Mais si tendres… La connexion avec le mycélium a sollicité le retour de l’eau. En arrivant dans l’arbre, elle a embarqué les réserves de sucres et d’amidon emmagasinées dans les racines profondes et le pivot, c’est-à-dire la racine principale qui assure la jonction centrale avec le tronc, pour les faire remonter vers la cime. Ces réserves ont apporté un soutien considérable à nos rameaux et bourgeons bâtisseurs. Simultanément, Quercus a fabriqué ses premières cellules d’aubier, ces gros vaisseaux conducteurs de la sève brute, alors que celle-ci continuait sa progression vers les branches pour gagner le feuillage et lancer le débourrement. Ainsi, Quercus a commencé à reprendre vie avant que cela ne se voie de l’extérieur.

Tortrix ne pouvait pas encore profiter de cette reprise d’activité. Pourtant, elle était programmée pour s’extirper de l’œuf quand la photopériode, la quantité d’éclairement quotidien, lui indiquerait que le chêne allait débourrer et donc que les feuilles sortiraient très prochainement. L’éclairement, promoteur de vie pour l’arbre, mais aussi pour ses ennemis. L’intérêt de se nourrir des feuilles nouvellement formées est qu’elles sont extrêmement tendres et digestes. En effet, dans les premiers jours de leur formation, l’arbre puise dans ses réserves pour produire les tissus végétaux. Il mise sur sa capacité à les fabriquer rapidement pour prendre le relais des réserves et enclencher la photosynthèse et la production de tissus. En cas d’attaque externe, les feuilles auront la charge de fabriquer des molécules défensives. En attendant, elles sont avant tout fragiles, surtout sans défense, et chargées en oligo-éléments simples, facilement assimilables par notre chenille. Et Tortrix en profite. Allègrement ! Par contre, elle doit faire vite, car Quercus va finir par sentir qu’il est attaqué et par identifier l’ennemi pour réagir.

Après l’intérieur des bourgeons, elle s’est donc dirigée vers les feuilles. Tortrix dévore leur limbe sans compter. Si elle bénéficiait auparavant du camouflage du bourgeon, elle est maintenant bien visible sur sa feuille et seule sa couleur verte la dissimule aux prédateurs et autres parasites. Tortrix n’est pas seule. De très nombreuses autres chenilles ont déclenché, comme elle, leur développement synchronisé à l’ouverture des écailles de bourgeon des chênes. Ainsi, des espèces qui se nourrissent de ces larves d’insectes se sont à leur tour calées sur leur date d’émergence attendue pour se reproduire. C’est le cas des oiseaux, telles les mésanges : la voracité de leurs oisillons implique qu’elles les approvisionnent continuellement en chenilles. Un seul couple en capture plus de cinq mille en trois semaines pour nourrir sa nichée. Pas loin d’une centaine d’espèces d’insectes chassent aussi les chenilles, voire les parasitent en les repérant et en pondant un œuf en leur cœur. La larve d’un hyménoptère ichneumonide, de la très grande famille des guêpes, peut se développer et se nourrir des viscères de notre chenille alors qu’elle est encore vivante. Pour autant, Tortrix bénéficie d’un atout considérable : le nombre. La tordeuse verte du chêne est dominante dans cette forêt cette année, mais d’autres espèces y ont aussi élu domicile. Pour la plupart, elles ont elles aussi calé leur phénologie, c’est-à-dire leur rythme d’émergence, puis leur développement, pour bénéficier au mieux des feuilles les plus tendres. C’est ainsi qu’on peut dénombrer dans certaines chênaies jusqu’à un million cent mille chenilles par hectare de forêt, toutes espèces de lépidoptères (papillons) confondues. Près de huit tonnes de chenilles à l’hectare, rien que ça. Quel atout pour Tortrix, à qui il suffit de se fondre dans la masse ! Et c’est sans compter tous les autres insectes, les coléoptères, les diptères largement dominants et les hyménoptères, qui peuvent exceptionnellement représenter près de dix-sept millions d’insectes volants et rampants par hectare certaines années, dans les forêts les plus riches et diversifiées. Un nombre astronomique qui traduit bien toute l’activité animale de la forêt. Plus on s’élève dans le peuplement forestier, plus il y a d’insectes, jusqu’à neuf fois plus dans les frondaisons qu’au sol. Il est en effet courant, surtout au printemps lors des jours calmes et sans vent, d’entendre la canopée vrombir tant ces petits animaux volants sont actifs. Compte tenu de ce nombre exceptionnel d’insectes, Tortrix a toutes les chances de passer au travers des risques de prédation et de parasitisme.

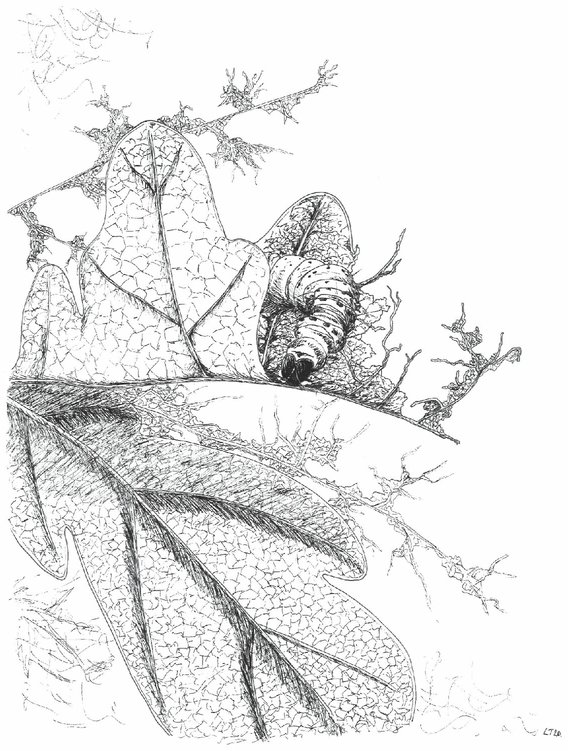

Alors, elle grignote avidement le limbe de la feuille qui la porte, délaissant les nervures plus dures au profit du drap cellulaire bien plus digeste. Elle est insatiable. Manger, toujours manger, sans s’arrêter. Pour grandir et grossir.

À ce stade de son développement, elle est avant tout un tube digestif : elle mange, digère et défèque, pour l’essentiel de son activité quotidienne. Il arrive de se promener en forêt en mai alors que le ciel est totalement bleu, mais d’entendre qu’il pleut quand même. Il s’agit des exsudats de nos chenilles, leurs crottes, qui leur permettent de larguer au sol des concentrés de potassium, d’azote et de phosphore non digérés. Selon le nombre de chenilles, on a mesuré jusqu’à trois cent trente kilogrammes de crottes par hectare, et deux fois plus d’azote dans le sol qu’en leur absence. S’ajoute à cela l’ensemble des débris végétaux qui tombent des arbres sans avoir été consommés, les déchets de leur consommation goulue, favorisant le développement des bactéries du sol. Ainsi, une grande partie de ces oligo-éléments précieux pour la croissance de Quercus lui est redistribuée indirectement sous une forme particulièrement concentrée. Ils devront néanmoins repasser par les phases de dégradation des molécules, puis d’absorption dans le sol par les divers micro-organismes décomposeurs, avant d’être récupérés notamment par Leccinum. En forêt, rien ne se perd, tout est recyclé.

En attendant, Quercus doit faire face à la disparition de ses feuilles au fur et à mesure qu’il les fabrique. Ses usines chimiques ont beau tourner à plein régime, Tortrix représente un coût immédiat non négligeable pour notre arbre, l’empêchant de produire les molécules dont il a besoin pour continuer sa croissance annuelle, voire de commencer à fabriquer les réserves dont il aura besoin pour son débourrement printanier suivant.

Les chenilles atteignent de quinze à dix-huit millimètres en fin de croissance. S’engage ensuite la phase de nymphose. Tortrix a une particularité qui la rend reconnaissable de loin, à ce stade elle enroule une feuille qu’elle a préalablement sélectionnée. C’est ce comportement qui lui a donné son nom de tordeuse. Comme pour celles qui ont été dévorées, Quercus ne pourra pas non plus compter sur cette feuille pour la photosynthèse. Tortrix entrant dans une période plutôt fragile, cette feuille doit être intacte et lui assurer la protection nécessaire. Paradoxe, quand on sait qu’elle a passé près d’un mois à en dévorer un maximum. Quand la feuille est bien enroulée et fixée à l’aide de fils de soie adhérents qu’elle a elle-même fabriqués, Tortrix se glisse à l’intérieur de cette chambre pour amorcer sa nymphose. Lentement, elle s’enveloppe dans une chrysalide. Pendant quelque temps, il va s’y passer un phénomène magique : l’ensemble de ses viscères se réorganisent, c’est comme s’ils fondaient, et on observe vite une sorte de bouillie informe dans la chrysalide d’où va pourtant naître un papillon vert et gris de vingt à vingt-cinq millimètres d’envergure, à partir de juillet. Qui s’envolera, trouvera un partenaire et se reproduira pour boucler un nouveau cycle.

Pour Quercus, la destruction des feuilles et des bourgeons a une conséquence évidente. Ces attaques ralentissent sa production photosynthétique, donc sa capacité à produire du bois et des appareils reproductifs, les chatons mâles et les fleurs femelles. L’arbre peut fabriquer des feuilles de remplacement, elles-mêmes sujettes à de nouveaux défoliateurs. Si l’attaque est trop massive ou si elle se répète, l’arbre ne pourra pas se reproduire, n’ayant plus d’énergie pour fabriquer des glands. Par ailleurs, Quercus s’est nourri des réserves constituées l’année passée, qu’il avait accumulées dans son pivot et ses racines. Il les a toutes consommées pour débourrer et fabriquer ses jeunes feuilles tendres, qui devaient ensuite assurer le relais photosynthétique que l’on connaît. Face à l’appétit de Tortrix, il va maintenant devoir refabriquer des feuilles, cette fois sans bénéficier des précieuses réserves qu’il avait constituées. Cela présente un coût énergétique considérable pour l’arbre et risque de l’affaiblir pour l’année suivante. L’abondance de Tortrix peut donc être lourde de conséquences.

Néanmoins, il semble que certains arbres “apprennent” à se défendre face à ce type d’attaques. Le printemps dernier, je me suis rendu au pied de Quercus pour profiter des premières odeurs annonçant la reprise de la vie forestière. Les oiseaux, comme à leur habitude à cette saison, chantaient dès le lever du jour pour former une symphonie presque enivrante, dont l’organisation orchestrale était incertaine pour mon oreille peu exercée. J’ai vu Quercus débourrer très tardivement, plus de deux semaines après ses voisins de la même espèce. Parfois, sur un même arbre, on constate jusqu’à trois semaines de décalage pour le débourrement de différentes branches, certaines étant en effet plus tardives que les autres. Comme si chaque branche était autonome dans son fonctionnement, pourtant dépendant de l’ensemble de l’arbre, et qu’elle pouvait “décider” de l’heure adéquate pour débourrer. Il semble que cette réaction phénologique adaptée constitue une réponse pour empêcher les chenilles de s’attaquer aux bourgeons. Au début de leur développement, elles vont se loger entre les écailles fraîchement ouvertes du bourgeon prêt à produire des feuilles. Alors que les conditions favorables sont pourtant réunies, quelques individus tardent à fabriquer des feuilles, pour limiter toute attaque précoce des tissus dont la fabrication reste coûteuse en énergie, d’une part, et qui ponctionne la majeure partie des réserves accumulées lors de l’année passée, d’autre part.

Depuis l’époque de ses quelques premières feuilles, bien avant la Révolution française, Quercus s’est donc adapté. Les descendants de Tortrix doivent maintenant se reporter sur ses voisins, plus précoces, qui tentent de profiter du retard de Quercus pour bénéficier d’un regain de lumière printanière. On peut s’interroger sur sa stratégie, car elle a pour conséquence de réduire la quantité d’ensoleillement dont peuvent profiter les cellules photosynthétiques de notre chêne. Cependant, Quercus reste bien le grand dominant de cette zone de forêt. Sa stratégie pourrait bien être la plus payante.