Avec la chute des pins adultes apparaissent des paysages désolés, à première vue. Mais il faut bien y regarder ! Où les tempêtes offrent un voyage historique et découvrent de leurs habits arboricoles les landes historiques telles qu’elles pouvaient être au XVIIIe siècle, à la naissance de Quercus, sous Louis XVI. Où l’on observe le retour d’une biodiversité exceptionnelle, typique des milieux ouverts, qui disparaissait paradoxalement à cause de la reconquête forestière demandée par la société. Où l’on se rend compte que le métier de forestier a évolué et que celui-ci doit maintenant autant s’occuper des arbres que de la biodiversité en général, notamment des espèces qui ne vivent pas en forêt naturellement mais qui viennent s’y réfugier parce que leurs milieux de vie disparaissent aujourd’hui.

Nous sommes encore en 2000.

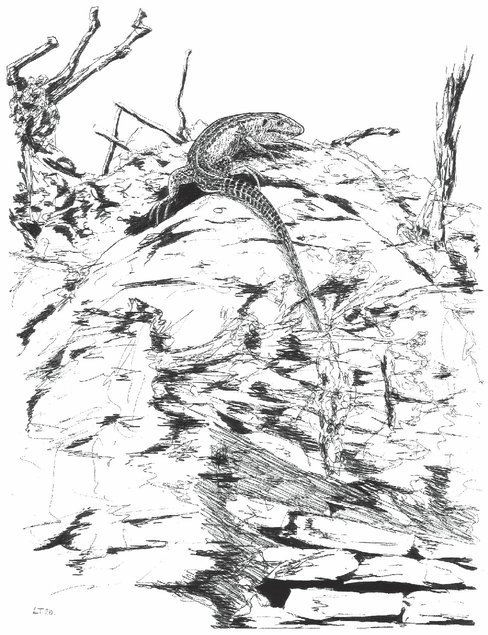

L’habitat de Lacerta a été pour le moins perturbé. Lors de la tempête, il avait trouvé refuge dans une souche de pin. Non que les pinèdes soient son habitat de prédilection, mais il n’avait pas vraiment le choix : d’un côté, un marais dominé par la fougère aigle, plante peu propice au développement de l’entomofaune, donc aux insectes pouvant devenir des proies potentielles, et de l’autre une vieille chênaie ne laissant pas passer la lumière. Lacerta s’était donc installé dans cette pinède un peu claire, en bordure d’un chemin sableux où il pouvait consommer quelques fourmis.

Et voilà qu’en plein sommeil hivernal, la tempête renverse l’arbre dans la souche duquel il s’était abrité. Les arbres tout autour ont aussi été renversés. Pour autant, il ne s’est probablement rendu compte de rien. L’arbre a entraîné dans sa chute ses racines traçantes et superficielles. Les radicelles ayant été embarquées avec la terre les enveloppant, la structure même de son abri a été épargnée. Lors du réveil printanier, quand les premiers rayons du soleil ont percé la végétation, l’ensemble des assiettes de chablis ont pu se réchauffer, apportant plus de ressources dans le sous-bois. D’ailleurs, celui-ci ne présentait plus que quelques buissons et de jeunes tiges de bouleaux. Avec la lumière directe, les callunes et bruyères, jusque-là réduites au strict minimum d’espaces favorables, peuvent enfin étendre leur volume végétatif et coloniser ce paysage remodelé. Cette lande change donc drastiquement d’aspect et retrouve ses heures de gloire, celles de la naissance de Quercus, quand les callunes et bruyères dominaient l’espace, et que seul l’“arbre-parent” offrait un peu de diversité de paysage. Alors qu’avant le boisement en pins elle était soumise à une agriculture de passage, la nature n’a cette fois pas de freins qui empêchent les espèces thermophiles, donc aimant la chaleur de l’ensoleillement direct, de prendre pleinement leur place.

Ainsi, notre lézard des souches, aussi appelé lézard agile, Lacerta agilis, sort de sa torpeur hivernale, au moment où Salamandra a déjà oublié sa progéniture pour glaner des proies tel Nemobius dans la litière du sous-bois voisin. Son premier réflexe vital est de s’exposer au soleil direct. Il sort donc de son abri et, au lieu de grimper sur une callune du bord du chemin, monte sur l’assiette du chablis de son pin refuge. Comme tous les reptiles, Lacerta est hétérotherme. Sa température fluctue donc en fonction de celle de l’air et du milieu où il se trouve. Ses fonctions vitales, notamment ses capacités digestives et ses fonctions reproductrices, sont plus performantes quand son corps atteint autour de trente degrés. S’il est trop froid, il reste peu actif. Si l’insolation est trop forte, il risque la surchauffe. Alors qu’il sort de l’hiver, ce reptile doit bénéficier de la chaleur directe du soleil. Il thermorégule donc à un mètre de hauteur au-dessus de sa vigie habituelle, car ce gros lézard apprécie de voir les dangers arriver de loin. Chaque matin, il se pliera à cet exercice. Plus ou moins longtemps, selon le temps qu’il fera.

Une fois prêt, Lacerta commence à prospecter son territoire, qui se limite à quelques dizaines de mètres autour de son gîte. Il y rencontre d’abord d’autres espèces de reptiles, comme quelques lézards des murailles, habitués au sable du chemin, et un lézard vivipare, plutôt inféodé au marais et au sous-bois de Quercus. Ces espèces étant plus petites, elles s’écartent devant lui. Pour l’heure, Lacerta a faim. C’est une habitude dans la nature : après les périodes de repos hivernal, on doit reconstituer les réserves de graisse, et donc il faut se nourrir. Il trouve une fourmilière de grosses fourmis rousses des bois et en dévore une bonne quantité, concurrençant les descendants de Dryocopus. Suffisamment pour faire le plein complet d’énergie. Vient ensuite la recherche de sa femelle. Sur son territoire, il avait en effet rencontré l’an passé une femelle disponible avec laquelle il s’était accouplé. Cette dernière avait ensuite creusé le sable pour pondre une dizaine d’œufs. Mais, l’habitat étant peu propice, ce couple était resté le seul à exploiter ce secteur et devait couvrir une grande surface pour s’alimenter. Assez vite, les deux individus se retrouvent et Lacerta, une fois sa mission copulatoire accomplie, s’élève sur un point haut pour surveiller qu’un autre mâle ne vienne pas perturber sa volonté de perpétuer ses gènes. Pourtant, il reste seul ici. Mais cela ne durera pas. Dans quelques semaines, certains juvéniles s’installeront sur des territoires voisins, maintenant que la chute des pins a rouvert des milieux de landes très favorables à l’espèce. Plus tard, un suivi des lézards, organisé avec quelques collègues naturalistes et forestiers, nous permettra de mettre en évidence que la densité de ce lézard dans ce site est très élevée, proche des densités observables dans les populations au cœur de l’aire de distribution de l’espèce. L’ensemble des pinèdes aujourd’hui renouvelées et remplacées par des landes constitue en effet l’un des bastions du lézard agile pour le Bassin parisien. Belle aubaine que ce coup de vent qui a rajeuni le milieu.

La lande s’est reconstituée naturellement ou presque. Dans l’année qui suit la tempête, on organise l’exploitation des pins. Il faut faire très vite, car le bois au sol est rapidement colonisé par des insectes décomposeurs du bois, en particulier des scolytes, dont le cycle de vie est court. Ces coléoptères émergent en quantités considérables. Des milliers d’individus par bille de bois. Autant dire que, si on laisse la grume de pin plus d’un an, elle perd sa valeur commerciale. On ne tarde pas à les sortir de la forêt, sans pour autant les remplacer. La zone dévastée est laissée à son évolution naturelle et les callunes et bruyères s’installent peu après. Le passage des engins de débardage a écorché le sol, mettant le sable à nu par endroits. Le site est idéal pour le développement des espèces thermophiles comme les lézards. Deux oiseaux typiques des landes avaient presque disparu. La reconquête des forêts depuis la fin du XIXe siècle avait refermé les milieux ouverts qu’ils affectionnaient pour nicher. Seules les parcelles forestières ayant été récemment exploitées en bloc leur permettaient de subsister. Les tempêtes ont modifié le paysage et Silva retrouve sur cette parcelle une lande dont l’état rappelle celui du XVIIIe siècle, au moment de la naissance de Quercus. La réapparition des landes va dynamiser leurs populations. Ainsi, l’engoulevent d’Europe et l’alouette lulu reviendront de migrations africaines pour coloniser ces nouveaux espaces, gagnant là aussi de nouveaux effectifs. Pendant la période d’accroissement des pins adultes, seul le criquet des pins avait réussi à s’installer dans le sous-bois à la végétation landicole. D’autres criquets se maintenaient avec difficulté en lisière de forêt et en bordure de chemin, mais en populations relictuelles. L’ouverture du milieu va impliquer une réorganisation totale du peuplement de ces insectes orthoptères. D’une année à l’autre, le banal criquet des pins va laisser la place à de nombreuses espèces, dont l’œdipode turquoise, le criquet mélodieux, le criquet noir ébène et le criquet tacheté.

Les suivis de biodiversité réalisés depuis cette période montrent qu’aujourd’hui la forêt reconquiert cet espace. Pour maintenir les espèces des landes devenues rares avec le retour de la forêt, il faudrait lutter contre les arbres, une gageure dans une période où la société réclame encore plus de bois, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, et alors que la demande d’espaces forestiers propices à la balade ne fait que croître. Pourtant, Lacerta est sensible à la fermeture de son milieu, et la progression des jeunes bouleaux et de quelques pins sylvestres remet en question la pérennité de son habitat. Un peu plus loin se trouve un complexe de parcelles forestières elles aussi impactées par la tempête. Les pins qui dominaient le lieu sont également tombés. Compte tenu de la richesse qui commençait à s’exprimer, le forestier l’a classé en réserve biologique destinée à la conservation de la biodiversité seulement quelques années avant le passage de Lothar et Martin. Si Lacerta risque bien de voir son habitat initial s’appauvrir avec la recolonisation par les arbres, cette réserve pourrait offrir un nouveau refuge à l’espèce, avec un gestionnaire forestier soucieux de lui préserver ses habitats, donc en luttant contre la reconquête forestière sur les landes propices. Paradoxe pour Silva : alors qu’elle gagnait en surface et que les arbres n’arrêtent pas de grossir encore, comme le réclame la société depuis un siècle et demi, on lui demande maintenant de compenser la disparition généralisée des habitats indispensables aux espèces de milieux ouverts, comme celles qu’on trouve dans les grandes cultures, de moins en moins accueillantes pour la biodiversité. Il faut donc paradoxalement lutter contre les arbres quand cela devient possible en forêt, sur des espaces dédiés, pour voir Lacerta et toutes les espèces de la lande retrouver leurs heures de gloire passées.

Habillé de cette nouvelle responsabilité, le forestier voit son métier évoluer. Quant à lui, Lacerta progresse vers les nouvelles landes qui vont lui permettre d’agrandir son territoire.