5. Dai Pampers al fantasma

Dall’eccesso del vivente alla rappresentazione

All’inizio è l’eccesso del vivente. Partiamo quindi dall’inizio. Il neonato, incompleto alla nascita, è il più neotenico dei viventi. Cade nel mondo in uno stato di sconforto,1 invaso dal vivente che lo costituisce, che lo deruba, senza che nulla di ciò che si manifesta sia ancora ancorato a un significato preciso. Ciò che verrà in seguito identificato come fame, sete, come il fatto di aver troppo caldo, troppo freddo, di essere bagnato, sporco, avviluppato in Pampers umidi e freddi, tutto ciò non ha inizialmente alcun senso. È solo retrospettivamente, a partire dalla risposta necessaria dell’altro, da una soddisfazione provata al di là del bisogno, che queste manifestazioni troveranno il loro significato.

Così all’inizio non c’è soddisfazione ma sconforto. Quest’ultima può risolversi in una soddisfazione. Da quel momento non ci sarà quindi una soddisfazione primordiale che cerchiamo di ritrovare, ma al contrario una soddisfazione retroproiettata sulla base di una insoddisfazione. Si potrebbe immaginare che passiamo le nostre vite alla ricerca di una soddisfazione iniziale persa, mentre ciò che ci manca è al contrario un bisogno, il nostro primo contatto con il mondo. È questa esperienza di insoddisfazione primordiale che sta alla base della ricerca permanente d’una soddisfazione che rimane irraggiungibile. Si potrebbe estendere questa argomentazione, ipotizzando che la traccia lasciata dall’esperienza di soddisfazione, e lo stato somatico che le è associata, può spingerci a ricreare degli stati di bisogno per riprodurre il piacere associato all’esito già sperimentato. Il cinema ha sfruttato l’effetto attrattivo dell’orrore o della suspance come apertura a una scarica programmata per una tensione creata artificialmente. Si ritrova questo meccanismo nel bambino piccolo che ama farsi fare paura per poi venire coccolato. A partire dal gioco tra bisogno e soddisfazione, si comprede come il piacere e il dispiacere siano intrecciati, con il corpo come teatro di un legame indissolubile.

Torniamo però al bebè, le cui sensazioni interocettive costituiscono la maggioranza delle stimolazioni alle quali è sottoposto. Il bebè non è ancora in grado di costituire delle rappresentazioni suscettibili di trattare questo eccesso del vivente. È solo con il tempo, sulla base delle risposte dell’altro – del Nebenmensch come lo chiama Freud,2 dell’«altro umano» – che il bambino entrerà nel mondo del linguaggio che gli offre di che costituire delle rappresentazioni per dare un senso al non senso del bisogno.

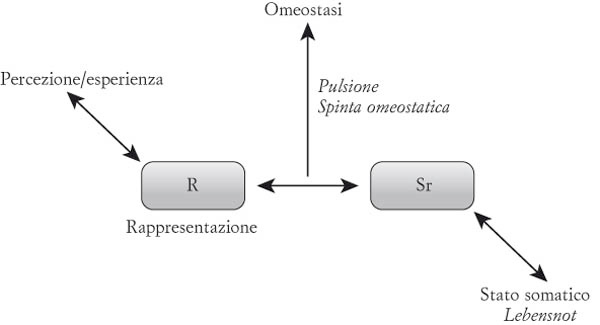

La risposta dell’altro è un processo fondamentale attraverso il quale si costituisce la realtà psichica. La possibilità di costituire delle tracce a partire da questa risposta, e anche a partire dall’esperienza, partecipa alla produzione delle rappresentazioni. Queste rappresentazioni, che chiamiamo R, sono associate a stati somatici S, essi stessi associati all’esperienza. Così si costituisce una serie di associazioni di tracce che mettono in gioco sia rappresentazioni dell’esperienza (R) sia rappresentazioni di stati somatici legati a queste esperienze (S).

Da tale tensione tra R e S emana l’esigenza di scaricare l’eccitazione per ritrovare uno stato di omeostasi, per riportare lo stato somatico all’equilibrio. Si ritrova qui ciò che abbiamo identificato come l’elemento in gioco nel bisogno di scaricare le pulsioni. La pulsione deve trovare un oggetto per risolversi e realizzare il suo obiettivo, che è la soddisfazione. Come nota bene Freud, «Lo scopo di una pulsione è sempre la soddisfazione, che non può essere ottenuta se non sopprimendo lo stato di eccitamento alla base della pulsione».3 E Freud precisa anche che vi sono diverse vie possibili, anche se lo scopo finale rimane invariato, ovvero la soddisfazione.

Questo movimento di tensione e di scarica è permanente. L’essenziale è che il percorso della pulsione possa risolversi,4 portando a costituire nuove tracce permanenti, dunque nuove rappresentazioni. In questa capacità di costituire rappresentazioni, il linguaggio gioca un ruolo essenziale, poiché permette di nominare o di costituire rappresentazioni o immagini.

Il termine di rappresentazione è molto generale, portatore di numerose definizioni ben diverse, in epistemologie talvolta opposte. Freud parlava di rappresentazioni di cose, inconsce, e di rappresentazioni di parole, inconsce o preconsce.5 Ciò ripropone nuovamente la domanda dello statuto linguistico della traccia: si tratta di un significante, di una lettera nel senso di Lacan,6 cioè della parte reale del linguaggio? Oppure di un indice nel senso di Pierce?7 Oppure di un nodo nel senso di Lacan, di un nodo tra il vivente e il linguaggio? Quale che sia la risposta, possiamo qui considerare che le rappresentazioni risultano dall’articolazione di tracce che le neuroscienze contemporanee designano come «insieme di neuroni» (neuronal assemblies, cfr. il capitolo 11).

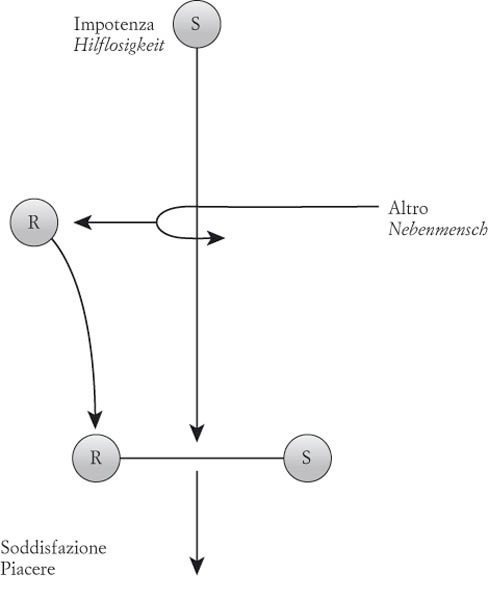

Riprendiamo la questione. Il piccolo d’uomo,8 alla nascita, è invaso dal malessere. Vive nello sconforto – Hilflosigkeit – anche se ha potenzialmente la capacità di creare delle tracce grazie all’intermediazione del suo ancoraggio al mondo preesistente del linguaggio.9 A causa di questa prematurità, eccolo dunque invaso dagli stati somatici del angoscia, da tutta una serie di malesseri dovuti alla fame, alla sete, al mancato coordinamento motorio, ai disturbi digestivi, all’incapacità di controllare gli sfinteri, che esitano in uno stato di disagio evidente che domina la sua esistenza. A fronte di tale invasione di sensazioni somatiche, veicolate dai sistemi interocettivi,10 il neonato si trova totalmente passivo, catturato dall’eccesso del vivente, in una dipendenza assoluta dall’altro, dalla risposta vitale dell’altro.

Siamo dunque di fronte a uno stato iniziale molto particolare nel quale R non può essere costituito finché S domina. Per dirla diversamente, il piccolo d’uomo è invaso dal vivente senza alcuna possibilità di tamponare questo eccesso mediante delle rappresentazioni. Progressivamente, però, per via dell’intervento dell’altro, e attraverso l’intervento del linguaggio che arriva con l’altro, il piccolo d’uomo potrà, sulla base del bisogno, costituirsi a soggetto. Ancorato al mondo del linguaggio, metterà in gioco delle rappresentazioni R che prendono in carico, che tamponano, tale eccesso del vivente, che gli permettono di dare un senso al non senso che lo invade (figg. 5.1 e 5.2). Tale effetto tampone di S mediante R potrebbe peraltro corrispondere a ciò che Freud considerava come la scarica dell’eccitazione.

Figura 5.1

La spinta omeostatica che risulta dal legame di R e S permette di scaricare l’eccitazione e di ristabilire uno stato di omeostasi.

Figura 5.2

L’azione dell’altro permette al piccolo d’uomo di costituire delle rappresentazioni R che tamponano l’eccesso del vivente S che caratterizza lo stato di impotenza.

È così che la traccia ha una funzione equilibrante, omeostatica. Le reti di tracce – quale che sia il modo con cui vengono designate, articolazioni significanti o rappresentazioni – entrano nella costruzione degli scenari coscienti e soprattutto inconsci. Tali scenari inconsci partecipano anche alla cura del vivente, gli forniscono un destino in uno scenario fantasmatico. Il fantasma è proprio quella soluzione grazie alla quale le rappresentazioni possono giocare questo ruolo tampone. Il fantasma, scenario immaginario inconscio che si costruisce come una rappresentazione, dà senso al non senso.

Nonostante ciò è talvolta inoperante e può costituire un problema per via dello sfasamento della soluzione prodotta rispetto alla realtà. Il fantasma è una finzione che deforma la realtà producendo nuovi problemi. Esso può diventare una trappola invece che una soluzione. Per intermediazione delle rappresentazioni che lo costituiscono, mantiene indirettamente il contatto con il vivente intrattabile, S, che può, attraverso di lui, invadere la scena a partire da una moltitudine di eventi o di stimoli tanto interni quanto esterni che, all’improvviso, ricreeranno il contatto con stati somatici che si pensavano neutralizzati.

Nel piccolo d’uomo è dunque l’assenza di R e l’invasione di S che dominano. Altre situazioni, in particolare in clinica psicogeriatrica, hanno un interesse da questo punto di vista. È il caso dei pazienti che soffrono di demenza. A causa del grave deficit cognitivo che presentano, legato alla perdita di sinapsi e di neuroni, dunque alla perdita della capacità di costituire delle tracce e di costituire o di mantenere delle rapprsentazioni R, essi si trovano invasi da S e subiscono un ritorno allo stato di impotenza, l’afflusso incoercibile dell’eccesso del vivente. Gli psicogeriatri evocano volentieri l’importanza di questa impotenza nel quadro clinico dei loro pazienti. Nelle persone povere, sconvolte, non è l’impotenza che colpisce ma piuttosto ciò che trabocca senza senso, un bisogno iniziale che ritorna, che irrompe. Si può ipotizzare che, in questo stato di impotenza, gli stati somatici siano in primo piano e che quindi invadano un soggetto incapace di tamponare costituendo rappresentazioni R. C’è dunque, all’altro estremo della vita, una situazione nella quale la funzione che R può svolgere è alterata o perduta.

Per far sentire meglio questo legame fondamentale tra rappresentazione e stato somatico, si può anche ricorrere a un esempio letterario. Lo troviamo nella famosa Lettera di Lord Chandos di Hugo von Hoffmannsthal.11 È la lettera di un giovane poeta che ha avuto molto successo all’inizio della sua carriera e che vive un momento di crollo che gli impedisce di scrivere. Giunto a un certo stadio della sua creazione, fa esperienza della catastrofe. La lingua si disfa. Tutto si frammenta. Descrive se stesso come trasportato, sommerso dal non senso. «Il mio caso è, brevemente, il seguente: ho totalmente perso la facoltà di pensare o di parlare in modo coerente su qualsivoglia argomento».12 Il linguaggio non lo sostiene più. L’involucro narrativo ha smesso di funzionare. Egli è invaso in modo disordinato da un eccesso di sensazioni che non può più identificare. È disorganizzato dall’impatto di un vivente che lo sommerge. Scrive ancora: «La lingua nella quale, giustamente, mi sarebbe forse stato concesso non solo di scrivere ma anche di pensare non è né latina né inglese, né italiana, né quella spagnola, ma una lingua di cui non conosco alcun termine, una lingua nella quale le cose mute mi parlano».13 È un modo per dire che la lingua non organizza più gli stati somatici che lo invadono, lo attraversano, lo frammentano, lo disintegrano. Egli è proiettato alle frontiere del reale, laddove il linguaggio non lo sostiene più, ai limiti di qualsivoglia possibile operazione semantica, riportato a un non senso radicale, quello che precede la soppressione della vita nel linguaggio. Laddove ciò è avvenuto, non si incontra che il fallimento della parola, più esattamente una sorta di dissoluzione della parola, un crollo semantico.14 Egli sembra non poter più costituire rappresentazioni in grado di canalizzare, di trattare l’eccesso del vivente. Di colpo si perde, si dissolve. Non ha più accesso a se stesso, ai suoi pensieri, alla successione delle sue idee. È trasportato da un vivente non ancorato, sparso per effetto dell’eccesso del vivente.

Ciò che mostra questo testo, che è un’opera letteraria, è ciò che si osserva in clinica quando un soggetto non riesce più a disporre del linguaggio, quando il linguaggio crolla, quando è messo fuori gioco, quando non ci sono più rappresentazioni disponibili di fronte al vivente, di fronte all’eccesso del vivente che arriva in quantità eccessiva. È ciò che si riscontra nella demenza senile, l’abbiamo detto, ma anche nella clinica del traumatismo, quando certe persone, sentendosi espulse dal linguaggio in seguito alla violenza traumatica che hanno subito, affermano di non sapere più ciò che significa parlare: per ritrovare la parola devono rimettere in gioco la loro entrata nel linguaggio. Si può prendere a esempio anche ciò che accade nella schizofrenia dove, come forse per Lord Chandos, il linguaggio si disfa. Quando un individuo viene precipitato in uno stato psicotico, può essere tuffato, talvolta di colpo, nella confusione, e vivere, in modo acuto, un fenomeno di disancoraggio rispetto alla lingua. In questa situazione, l’eccesso del vivente ritorna nel corpo, lasciando privi e perplessi, fuori dalla realtà, sommersi da una totale sincronia di eventi, di sensazioni e di pensieri mescolati. Nella schizofrenia, il piacere in eccesso fa ritorno al corpo mentre, nella paranoia, fa ritorno al linguaggio15 sotto forma di delirio organizzato. Un tale stato di confusione sembra evocare una perdita dell’operatività del linguaggio. Il linguaggio sequenziale, quello che permette di organizzare le sensazioni, di metterle in ordine, di trattarle, di tamponarle, non tiene più e il vivente irrompe, invade la scena, rende l’esperienza non rappresentabile, indicibile, non raggiungibile. L’eccesso del vivente rende la vita non vivibile.

Vi sono alcune situazioni in cui il processo si svolge in modo inaugurale. È una delle ipotesi che si fanno, per esempio, a proposito dell’autismo. Per ragioni che possono essere molteplici nella loro eziologia, il fenomeno autistico potrebbe essere rapportato a un eccesso di stimoli che sommerge completamente il bambino senza che possa aggrapparsi e tenersi legato al mondo del linguaggio che lo circonda. Alcune osservazioni recenti in neurobiologia hanno messo in evidenza un proliferare di connessioni nella corteccia cerebrale dei pazienti autistici e, ugualmente, in alcuni modelli animali dell’autismo, di cui bisogna ovviamente, considerare appieno i limiti. Secondo la teoria proposta dai neurobiologi Henry e Kamila Markram e chiamata The Intense World Syndrome,16 il sistema nervoso dei pazienti autistici si caratterizza per una iperconnettività tra i neuroni così come per una plasticità neuronale fortemente accentuata. Tale iperattività dei circuiti neuronali sfocerebbe in una aumentata sensibilità agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno. È così che le risposte emotive associate alle percezioni, processo mediato dall’amigdala come abbiamo dimostrato in A ciascuno il suo cervello, sarebbero particolarmente intense.17 Il fatto di essere ugualmente invasi da queste percezioni potrebbe sfociare in una difficoltà a trattare le risposte somatiche scatenate dalle percezioni del mondo esteriore. Per questo la sintomatologia classica degli autistici, il rinchiudersi in se stessi, sarebbe dovuta a una risposta accentua del sistema limbico piuttosto che a una iperattività come postulato classicamente.18 L’autistico sarebbe dunque invaso da afflussi interocettivi: sarebbe iperstimolato da S, da un eccesso difficile, per non dire impossibile, da trattare.

Un’altra situazione che possiamo portare come esempio: la violenza. Abbiamo visto l’importanza della risposta. Abbiamo visto quanto è importante la risposta dell’altro nel piccolo d’uomo: questo intervento salvifico è ciò che fa cessare il dispiacere dovuto alla fame, alla sete o ad altri stati di disagio somatico. Questo intervento dell’altro che, poco a poco, assume senso attraverso il linguaggio, contribuirà a creare rappresentazioni che pacificano gli stati somatici. Certo, può capitare che la risposta dell’altro sia assente – si pensi ai bambini abbandonati o in carenza di stimoli. In questi casi, quando la risposta dell’altro non è presente, non è disponibile né memorizzata, il neonato e il bambino sono in difficoltà nel creare le rappresentazioni adatte a entrare in tensione con gli stati somatici. Per trovare una soluzione possono essere applicate diverse strategie. Paradossalmente, tra queste soluzioni figura la violenza: la violenza verso l’altro per scatenare una risposta, la violenza come appello per suscitare una risposta dell’altro e, quindi, per creare uno scenario, una rappresentazione che possa essere associata agli stati somatici. La violenza può anche avere la funzione di una risposta data a se stessi, compresa la violenza contro di sé. I bambini che si automutilano creano con ciò una rappresentazione. Ugualmente, gli adolescenti che praticano la scarificazione creano, come abbiamo visto, una rappresentazione, per quanto assurda sia, che permette di tamponare l’eccesso del vivente che li anima.

Quale contrappunto di questa serie di esempi clinici, facciamo nuovamente una deviazione dalle parti della letterautura e del teatro, più precisamente con la messa in scena di Bob Wilson dell’opera Quartett scritta da Heiner Muller. Vi si trova una situazione quasi opposta a quella descritta nella Lettera di Lord Chandos. Nella Lettera ciò di cui porta testimonianza il presunto autore è il crollo del linguaggio nelle sue funzioni di rappresentazione. In Quartett è il vivente che si impone, che supera il progetto del linguaggio. Ci troviamo di fronte a un afflusso, un condensato di godimento, una pulsionalità che non trova l’oggetto e che disequilibra gli stessi attori proiettandoli al di là del principio di piacere. Come spettatore, è persino difficile comprendere il senso delle parole. Queste sono diffratte, colte da spasmi, sottomesse alle contrazioni del corpo, in una temporalità che non è sequenziale. Le parole non hanno più senso, il vivente non trova più senso. La regia di Wilson gioca molto su questa dimensione sincronica ai limiti della comprensione. L’attrice Isabelle Huppert somiglia a una marionetta agitata da fili invisibili, non è più se stessa. Come se, in certi momenti, non potesse più cogliere lei stessa il senso di ciò che è detto, malgrado l’intensità e la crudezza di ciò che viene enunciato. Questo montaggio straordinario rivela che il non senso del vivente può lui stesso far esplodere il senso del testo, il senso della parola, il senso del linguaggio, il senso del gesto, la postura di un corpo.

Che provengano dalla fisiologia o dalla psicologia, dalla letteratura o dal teatro, ciò che queste situazioni illustrano è l’importanza di questo legame equilibrante, omeostatico, tra le rappresentazioni R e gli stati somatici. Fin dall’inizio della vita, mediante il linguaggio, si organizzano associazioni significanti di tracce e rappresentazioni per costituire uno scenario fantasmatico che diviene una soluzione preferenziale per curare l’eccesso del vivente. Il disagio, inizialmente provocato dall’interocezione, da un S in eccesso, prende, attraverso di esso, poco a poco, la forma di esperienze rappresentate come negative: perdita di oggetti, sensazioni di caduta, di dolore… Il fantasma è uno dei modi di cura dell’eccesso del vivente offerto dalle vie interocettive. Il suo scenario è un antidoto, una colf tuttofare, che serve a canalizzare e contenere il vivente in eccesso. Come già abbiamo detto, questo fantasma che è una soluzione può anche diventare un problema potenziale. Perché la risposta tuttofare che porta con sé è coercitiva. Quando si trasforma a senso unico, il fantasma si solidifica, si consolida, prende sempre più spazio. La soluzione che costituiva il fantasma diventa quindi un problema, una finestra19 unica attraverso la quale ciascuno guarda il mondo, una finestra suscettibile di provocare un godimento oscuro.