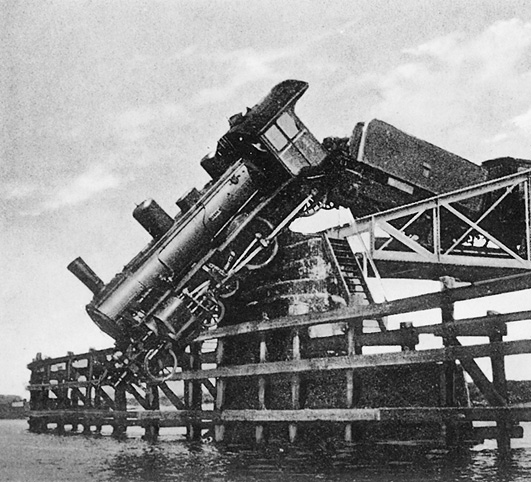

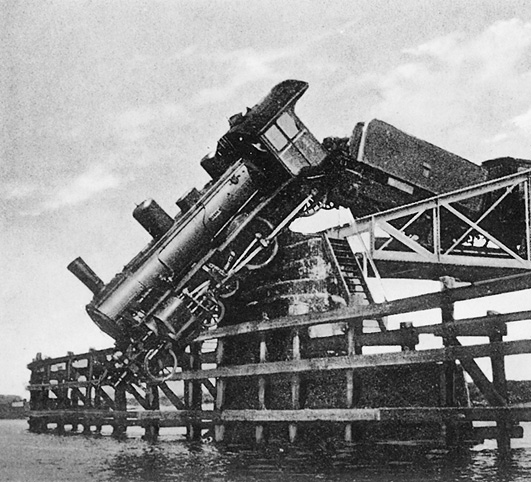

Das Bild des Jahre 1913: Diese Lokomotive hängt am 25. Juli über der Ems und über dem Abgrund.

Artur Rubinstein, größter Pianist des Jahres 1913, geboren 1887 im polnischen Lodz, sitzt in diesem Juli abends in der Oper in London, um die »Ballets Russes« zu erleben, die ihren Triumphzug durch Europa fortsetzen. Er sieht Strawinskys »Le sacre du printemps«, das vier Wochen zuvor in Paris die Musikwelt in Aufruhr versetzt hat, und schreibt zornig in sein Tagebuch: »Die lärmige Eintönigkeit der Partitur und die unverständlichen Vorgänge auf der Bühne ärgern mich.«

Das Bild des Jahre 1913: Diese Lokomotive hängt am 25. Juli über der Ems und über dem Abgrund.

Helena Rubinstein, größte Kosmetik-Unternehmerin des Jahres 1913, geboren 1870 im polnischen Krakau (und nicht mit Artur Rubinstein verwandt oder verschwägert), hatte mit ihren aus Polen importierten Cremes aus Kräutern, Mandelöl und Rinderfett erst die Frauen in Australien, dann in Amerika und nun, also 1913, sogar in Paris und London davon überzeugt, dass man wirklich feine Gesichtshaut nur in ihren Schönheitssalons erlangen könne – und nur mit Tinkturen by Helena Rubinstein.

Akiwa Rubinstein, größter Schachspieler des Jahres 1913, geboren 1880 im polnischen Stawiski (und weder mit Artur Rubinstein noch mit Helena Rubinstein verwandt oder verschwägert), erreichte im Juli 1913 mit 2789 seine beste historische Elo-Zahl. Damit übertraf er sogar den deutschen Schachweltmeister Emanuel Lasker, doch es kam nicht zum Kampf, da Rubinstein finanziell schachmatt war und das erforderliche Antrittsgeld nicht aufbringen konnte. Lasker, leicht gelangweilt von den anderen Gegnern, versuchte sich daraufhin als Landwirt bei Trebbin in Brandenburg, was in die Hose ging, und als Philosoph (er veröffentlichte im Sommer 1913 sein Buch »Über das Begreifen der Welt«), das aber niemand begriff. So blieb er hauptberuflich Schachweltmeister. Er wird es am Ende unglaubliche 27 Jahre geblieben sein, von 1894 bis 1921. Akiwa Rubinstein aber hat nach 1913 nie wieder gewagt, ihn herauszufordern, und wurde leider etwas verrückt. Aber immerhin wird eine seiner legendären Schachpartien als »Rubinsteins Unsterbliche« dennoch überleben.

Gemeinsam mit seiner Frau Mama ist der fünfzehnjährige Bertolt Brecht Anfang Juli nach Bad Steben in Oberfranken zur Kur gereist, der junge Mann leidet unter Herzschmerzen. Erst später merkt er, dass das bei einem Lyriker dazugehört. In Bad Steben notiert er noch wie ein junger Rilke minutiös alle Veränderungen des Blutdrucks und der Nervosität beflissen und ängstlich in sein Tagebuch. Noch kann ihn seine Lyrik nicht erlösen. Noch dichtet er so: »Gestern, 7 Stunden vor Mitternacht, sind wir hier angekommen – der Himmel war heiter, die Sonn hat gelacht.« Doch dann beginnt es in Bad Steben wie auch in Bad Rippoldsau und überall im weiten deutschen Reich in diesem Sommer zu regnen und zu regnen und zu regnen. Und Brecht? »Man ißt und langweilt sich.« Aber immerhin: die ersten Barthaare wachsen.

Genau wie bei Rilke. Der berichtet stolz aus Bad Rippoldsau, dass er »Tag und Nacht den Bart wachsen lassen kann«. Das ist aber nicht seine Hauptbeschäftigung. Die bleibt das Singen von Klageliedern. In den ersten Julitagen beschenkt er seine gesamte weibliche Jüngerschar mit Schilderungen seiner schwierigen Lage, seiner Müdigkeit, seiner Erschöpfung: Jeden Nachmittag, um 17 Uhr, wenn die Kurkapelle von Kapellmeister Lotz endlich verstummt ist und er sich wieder aus dem Haus traut, trägt er von der schmucken Villa Sommerberg einen kleinen Stapel Briefe zur Post – an die Baronin Sidonie Nádherný, an die Fürstin Marie von Thurn und Taxis im Schloss Duino, an Katharina Kippenberg in Leipzig, an Eva Cassirer, an die Contessa Agapia Valmarana in Venedig, an Lou Andreas-Salomé, an Helene von Nostitz, an alle seine Mäzenatinnen, Seelenfreundinnen, Musen. Wenn er sich der täglichen Berichtspflicht an die fernen Damen entledigt und seine trübsinnigen Gesundheitsbulletins versandt hatte, dann widmet sich Rilke aber, plötzlich genesen und quicklebendig, der sehr realen Hedwig Bernhard, einer jungen Schauspielerin aus Berlin, die zufällig im Nachbarzimmer Rilkes in der Villa Sommerberg wohnt. Schon am 28. Juni schreibt sie in ihr Tagebuch: »Mein Gemüt ist erfüllt von dem Wesen eines neuen mir so köstlichen Menschen: Rainer Maria Rilke, der Dichter, ist hier.« Ob sie diesen köstlichen Menschen bald darauf verspeisen durfte? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie nachmittags zusammen den kurzen Waldweg hinter dem Hotel hinaufgehen, allein, schweigend zunächst, dann im intensiven Austausch, sie lauschend, er sprechend, und er erzählt ihr, während es leise nieselt, von den Schönheiten des Sommers in Capri und Duino. Hedwig Bernhard schwärmt: »Sein Sinn ist fest und stark, seine Stimme hoch und fein, die Augen zwei große klare blaue Seen, und keine Falte, weder hier noch dort in seinem Antlitz.« Und Rilke, eigentlich nur ins eigene Leiden verliebt, verliebt sich auch in diese junge Frau. Sie gehen durch die Täler und die Wiesen, sie hört ihm hingebungsvoll zu, er spricht, und sie hängt an seinen Lippen. Als sie am frühen Morgen des 5. Juli abreist, schenkt Rilke ihr sein »Buch der Bilder«, vorne hinein schreibt er: »Nicht, wie du ihn nennst, wird er dem Herzen gewaltig. Liebende: wie du dich rührst, bildest du dringend ihn aus. Rainer, Rippoldsau, Nacht des 4. July 1913«. Was auch immer das bedeuten mag, sie schmolz dahin. Und schon am 8. Juli schreibt er ihr nach Berlin: »Hedwig, wie fehlst Du mir. Sind wirklich alle unsere Wege noch da, dort hinten im Regen? Hast Du sie mit Dir hinweggenommen? Aber wenn ich hinsehe, wo wir gingen: gingen wir denn? Wars nicht Fliegen, Stürmen, Strömen?« So verdanken wir also Hedwig Bernhard, dass sie den Leidenden wieder zum Dichter machte. Und: Wir verdanken ihr eine einzigartige Serie von Fotografien, die Rilke in jenen Tagen in Bad Rippoldsau auf ihren gemeinsamen Spaziergängen zeigen, zwar bis oben zugeknöpft, aber doch zugewandt, er sitzt auf einer Bank und liest Goethe, er steht an einem kleinen Bach, immer tadellos in Anzug und Krawatte, aber doch, das spürt man, irritiert und beflügelt von jenem schönen kleinen Sommerflirt, der ihn hier in diesem friedlichen Schwarzwaldtal aus seinem Trübsinn herausgewirbelt hatte.

Es erscheint Max Schelers Buch mit dem hübschen Titel »Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass«. Darin schreibt er: »Die Liebe lässt den Wert des geliebten Menschen, seinen Personenkern, aufblitzen. Die Liebe ist der sehend machende Akt. Je mehr man liebt, umso wertvoller wird die Welt.« Ist das nicht schön?

Am 8. Juli schreibt Max Reger aus Meiningen, bevor er zu einer Konzertreise aufbricht: »Ferner bitte ich Sie betreffend meiner Person so drucken zu lassen: Unter Leitung von Generalmusikdirektor Dr.Max Reger (Ich muß den Generalmusikdirektor führen).« Vor allem aber musste jedes Konzerthaus ihm einen Flügel von Ibach auf die Bühne stellen. Nur darauf könne er spielen, schrieb er. Die Wahrheit war: Rudolf Ibach, der Flügelproduzent, versorgte ihn wöchentlich mit russischen Papyrossi-Zigaretten und verlangte dafür strikten Markengehorsam. Und der tabaksüchtige Reger gehorchte. Wir sind alle käuflich.

Madame Matisse muss weinen. Sie kommt in das Atelier ihres Mannes und sieht, wie er das hübsche Porträt von ihr vollkommen übermalt hat, statt ihrer feinen Züge trägt sie nur noch eine graue Maske, ihre Augen, ihr Mund sind nur noch schwarze Linien. Abstraktion ist hart, vor allem für die, die abstrahiert werden. Madame Matisse weint bitterlich, als sie das fertige Bild sieht. Picasso staunt hingegen ritterlich, als er das Bild sieht, und ist ganz hingerissen von dem »Bildnis Madame Matisse«. Darauf startet er sein eigenes Frauenbildnis. »Sitzende Frau im Hemd in einem Sessel« nennt er es. Doch man sieht nichts von Eva. Man sieht nur ihre Geschlechtsteile. Evas spitz zulaufende Brüste, die an Stammesplastiken erinnern, verdoppelt er. Und so weinte dann auch Eva. Auch sie war auf den Studien anfangs noch zu sehen gewesen, doch nun quasi verschwunden. Es ist keine Freude, Frau eines kubistischen Malers zu sein.

1913 ist eben doch der Sommer des Jahrhunderts. Am 10. Juli wird im Death Valley in Kalifornien der höchste Wert gemessen, den jemals eine Wetterstation auf der Welt registriert hat: 56,7 Grad zeigte das Thermometer auf der Greenland Ranch in Furnace Creek an.

Am frühen Samstagabend des 12. Juli, die Kühe sind gerade gemolken, doch die Sonne versteckt sich weiter hinter einer weißen milchigen Wolkenwand, fällt auf dem Hof Wellie in Mawicke bei Soest in Westfalen ein dumpfer Schuss. Als die Sanitäter kommen und die Polizei, liegt im ersten Stock des Bauernhofes Landwirt Theo Wellie inmitten einer Blutlache. Unten in der Stube die verstörte Frau. Theo Wellie stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Der »Soester Anzeiger« berichtet am 16. Juli: »Wie W. die Schußverletzung erhalten hat, darüber schweben noch die Ermittlungen. Ärztlicherseits soll festgestellt sein, dass ein Selbstmord ausgeschlossen ist.« Und das konnte offenbar schnell ausgeschlossen werden, denn am 18. Juli vermeldet die Zeitung: »Die Ehefrau des am vorigen Sonnabend auf seinen Hofe angeschossenen und der Verletzung erlegenen Landwirts Wellie in Mawicke ist gestern auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft verhaftet worden.« Die neunundzwanzigjährige Therese Wellie kam in Untersuchungshaft. Ihr Anwalt stellte Antrag auf Haftentlassung, doch leider war inzwischen bekannt geworden, dass gegen sie bereits mehrere Verfahren wegen gezielter Schüsse auf vorbeifahrende Motorradfahrer eingeleitet worden waren. So musste sie ein halbes Jahr im Gefängnis bleiben. Aber sie war dort nicht ganz allein. Am 28. Dezember kann der »Soester Anzeiger« dann doch von einer Haftentlassung berichten: »Gegen Stellung einer hohen Kaution ist die ihrer Entbindung entgegensehende Ehefrau des Landwirt Wellie einstweilen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das gegen sie eingeleitete gerichtliche Verfahren wegen Tötung ihres Ehemannes durch einen Gewehrschuß nimmt seinen Fortgang.« Nachdem bei ihrem kurzen Ausflug in die Freiheit am 3. Januar ihr dritter Sohn Franz geboren wurde, begann wenig später der Prozess. Die Zeitung fasst es folgendermaßen zusammen: »Die Verhandlung ergab, dass das Familienleben nicht das allerbeste war.« Auf Deutsch: tägliche Schläge, Misshandlungen, Prügeleien durch den stets betrunkenen Ehemann. Genau so war es auch am 12. Juli 1913. Der Pater familias rastete aus, weil sich Therese weigerte, mit ihm zum Schützenfest zu gehen. Sie gab an, er habe sich aus Wut und im Alkoholwahn selbst erschossen. Die Gutachten ergaben, dass der Schuss mindestens aus drei Metern Entfernung abgegeben wurde. Ein Selbstmord von so langer Hand konnte anatomisch ausgeschlossen werden. Therese Wellie atmet tief ein und bleibt dennoch bei ihrer Version.

Es geht eigentlich immer nur ums Atmen. Das sagt nicht der Erfinder der Achtsamkeit, sondern der Erfinder des Lügendetektors, Vittorio Benussi. Benussi war ein zerrissenes Genie, Wissenschaftler und Künstler, hochsensibel und ein Tüftler zugleich, der mit immer neuen Maschinen der Seele auf den Grund gehen wollte. Er wollte verstehen, wie das menschliche Zeitgefühl ist und wie wir Farben bewerten und das Gewicht von Dingen einschätzen. Vor allem aber interessierte ihn, wie wir uns verraten. Der blitzgescheite Philosoph und Psychologe aus Triest arbeitete in Graz im – wie es so schön heißt – »Psychologischen Laboratorium«. Dort entwickelte Benussi im Juli 1913 einen ersten Vorläufer des Lügendetektors, einen Apparat, der Kriterien wie Puls oder Blutdruck außer Acht ließ und sich nur auf die Atmung der Testpersonen konzentrierte. In seinem Aufsatz mit dem schönen Romantitel »Die Atmungssyptome der Lüge« konnte er dann belegen, dass lügende Menschen vor ihrer Lüge verhältnismäßig lange ausatmen. So entwickelte er das sogenannte Benussi-Kriterium: Der Nachhall der Wahrheit ist demnach eine verlängerte Ausatmung, das Vorspiel der Lüge eine verlängerte Einatmung. Das sollte man sich merken.

Fast hätten sich in diesen ersten Julitagen zwei der bedeutendsten Schriftsteller englischer Sprache, Joseph Conrad und der Amerikaner Henry James, in der Nähe von London getroffen. Conrad, der die Traumata seiner Jahre im Dschungel mit schönen Autos zu kompensieren versuchte, hatte sich gerade einen neuen Cadillac gekauft. Ende Juni schreibt Henry James an Conrad, der nur wenige Meilen entfernt in seinem Landhaus lebte, er habe von dem neuen Auto gehört, dem »not life-saving but literally life-making miraculous car«. Ob er wohl an einem schönen Julinachmittag, diesen Wagen einmal zu seinem Anwesen, dem Lamb House, lenken wolle, damit sie gemeinsam einen Tee trinken könnten? Und Conrad fährt tatsächlich ein paar Tage später vor, klingelt, lässt sich melden. Aber der Diener richtet aus, Henry James sei leider ausgegangen. So braust Joseph Conrad unverrichteter Dinge zurück und versinkt weiter in seiner Schwermut. Weihnachten wird er sich dann ein neues, größeres Auto schenken, einen Humber mit vier Sitzen. Aber auch den wird er immer nur alleine fahren.

Am 13. Juli muss Albert Einstein sich entscheiden. Am Bahnhof in Zürich empfängt er in Sonntagskleidung Max Planck und Walther Nernst, die aus Berlin mit dem Zug gekommen sind, um ihn nach Deutschland zu locken. Sie bieten ihm einen Professorentitel ohne Lehrverpflichtung an der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Und Einstein atmet tief ein und sagt ja – in einem Nachhall der Wahrheit und der Lüge. Denn er sagte nicht nur ja, weil er dort frei von allen Pflichten an der Relativitätstheorie feilen und die Quantenphysik vorantreiben kann. Sondern weil in Berlin auch seine Cousine und Geliebte Elsa Löwenthal lebt.

Am 13. Juli beginnt in der Schweiz ein zweiter Höhenflug. Um 4 Uhr und 7 Minuten am frühen Morgen, die Sonne geht gerade auf, steigt Oskar Bider in Bern in seinen Flugapparat aus Eschenholz, um als erster Mensch fliegend die Alpen zu überqueren. Er will ohne Unterbrechung von Bern bis nach Mailand fliegen. Er nimmt mit seinem Einsitzer Kurs auf das 3500 Meter hohe Jungfrauenjoch. Genau zwei Stunden später, um 6.07 Uhr, gelingt es Bider, die Bergspitze zu überfliegen. Als er am späten Morgen in Mailand landet, wird er triumphal empfangen. Das war, technisch gesehen, die bedeutendste Alpenüberquerung seit Hannibal.

Am 13. Juli will Arthur Schnitzler in der Mittagspause eine junge Dame besuchen, die er ein paar Tage zuvor in einem Kaffeehaus kennengelernt hat. Sie hatte so ein schelmisches Lächeln. Er klingelt. Niemand macht auf. Er nimmt seine Visitenkarte und zückt einen Stift, um einen kurzen Gruß zu verfassen. »Dr. Arthur Schnitzler«, so darf die Dame dann abends lesen, als sie nach Hause kommt, »hat einige Male vergeblich geklingelt und wird sich erlauben den heutigen Besuch bei nächster Gelegenheit zu wiederholen.«

Alfred Wegeners Grönlanddurchquerung entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte, noch weiß niemand, ob sie bedeutend wird oder katastrophal. Der Expedition bläst der Eiswind ins Gesicht, alle sind vollkommen erschöpft, sie schaffen nur noch wenige Meilen am Tag und müssen immer öfter Ruhepausen einlegen. Anfang Juli schließlich müssen sie auch »Grauni« erschießen, das letzte Islandpferd, das die Strapazen bis dahin noch überstanden hatte. Und zwar, was das Ganze besonders tragisch macht, drei Stunden entfernt von dem ersten grünen Grashalm nach einem halben Jahr Eiswüste. »Es war ein ganz eigentümliches Gefühl nach all dem Schnee einmal wieder Land, richtiges Land unter den Füßen, Blumen in Fülle im Wind wiegen zu sehen, Hummeln und Schmetterlinge zu beobachten und dem Gezwitscher der Vögel zu lauschen. Wie ein Paradies kam uns diese (von normalen Menschen sicher für recht trostlos angesehene) Moränenlandschaft am Eisrand vor«, schreibt Wegener. Aber dann wird es wieder kalt und es schneit, die Expedition hat nichts mehr zu essen, und Alfred Wegener schreibt in sein Tagebuch: »Man kann doch wohl nicht vor Kälte sterben Anfang Juli!« Am 11. Juli schlachten die vier Männer den Hund und essen ihn auf. Sie bauen sich an der Küste einen Verschlag, Eisregen von oben, sie verzweifeln, Blasen überall, Entzündungen, keine Menschenseele in Sicht und auch nichts mehr, das sie schlachten können. Alfred Wegener hat Todesangst. Doch dann, am 15. Juli, sehen sie plötzlich ein Segelboot an der vergessenen Küste vorbeikommen, es ist der Pfarrer Chemnitz aus Upernavik, der mit seinem Boot Konfirmanden zum Konfirmationsunterricht aus dem ewigen Eis abholen will. Sie schreien um Hilfe und rufen und rennen zum Ufer – und werden gerettet.

In denselben Minuten am Abend des 15. Juli gehen in Paris Franz Hessel, seine frisch angetraute Ehefrau Helen und Franzens engster Freund Henri-Pierre Roché, der versprochen hat, seine Finger von Helen zu lassen, in ein kleines Restaurant im 7. Arrondissement. Am Tisch redet Franz, wie in den sieben Jahren seiner Freundschaft zuvor auch, nur mit Pierre, seine Ehefrau beachtet er nicht weiter, einmal, kurz vor Schluss, fragt er sie, ob sie noch eine Nachspeise wolle, das ist alles. Sie sagt nein und entscheidet sich für einen eigenen Abschluss dieses demütigenden Essens. Als sie auf ihrem Heimweg gegen halb elf an der Schleuse Ecluse de la Monnaie an der Seine vorbeikommen und die beiden Männer weiterhin plaudern, als wären sie allein, findet Helen Hessel, geborene Grund, den Absprung. Mit dem Kopf zuerst überwindet sie das Eisengitter und taucht ein in die Fluten der Seine. Die Männer schreien entsetzt, rennen zum Ufer, doch da treibt nur noch Helens Hut, ein prächtiges, verziertes Exemplar, ein Geschenk der Schwiegermutter. Doch von Helen keine Spur. Da gerät auch Franz in Panik. Doch Helen taucht weiter, bis zu einer Leiter am Rande der Schleuse. Dort kommt sie aus dem Wasser, nicht Franz, sondern Roché reicht ihr seinen Mantel herunter und zieht sie damit hoch. Sie bibbert, das Wasser tropft ihr aus den Haaren, alle sind etwas verwirrt von der Situation, von der neuen Dynamik. Sie fahren in die Rue Schoelcher, und Franz setzt Wasser für einen Tee auf, das hält er für seine eheliche Pflicht. Auch sonst legt er seine neue Rolle eher ungewöhnlich aus. Auf die Hochzeitsreise nach Südfrankreich, die er mit Helen wenig später unternimmt, lädt er einen weiteren Gast ein: seine Mutter Fanny. Zu dritt erleben sie Wochen des Missvergnügens. Statt mit Roché spricht Franz nun ausschließlich mit seiner Mutter – und Helen lässt er links liegen in den Flitterwochen. In ihrem Tagebuch berichtet sie davon, wie sie ihren Mann das erste Mal betrog: mit einer Büste des römischen Kaisers Lucius Verus im Museum in Toulouse. Ein feister, strammer, maskuliner Kerl. Während Franz Hessel und seine Mutter im Saal nebenan die Gemälde begutachten, flüstert Helen Hessel dem steinernen Lucius Verus ein »Ich liebe dich« ins Ohr.

Als Truffaut später den Roman, den Roché über Franz und Helen und sich selbst geschrieben hat, verfilmen wird und ihn »Jules et Jim« nennt, da lässt er das mit der Schwiegermutter lieber weg und konzentriert sich auf den Sprung in die Seine. Und natürlich darauf, dass Roché, der, alleingelassen in Paris, in diesen Sommertagen seine Autobiographie unter dem schönen Titel »Don Juan« beginnt, sich natürlich nicht ewig an sein Gelübde halten wird, die wilde Helen unberührt zu lassen. Aber Franz wird ihm das dann auch nicht wirklich übelnehmen. Sie hatten zu oft ihre Lieben geteilt. Zuerst war Franziska von Reventlow, die schöne Gräfin inmitten der Münchner Bohème, von Franz auf Roché übergegangen, dann in Paris die Malerin Marie Laurencin von Roché auf Franz, ehe sie zum Dichter Apollinaire weiterzog. Später, in New York, wird Roché dieses Prinzip der Menage à trois mit einem anderen Freund weiterspinnen, mit Marcel Duchamp. Wie passend also, dass Helen Hessel dann Duchamps Schachbuch ins Deutsche übertragen sollte (und übrigens auch Nabokovs »Lolita«).

Piet Mondrian malt in Paris in diesem Juli seine beiden bedeutenden »Gemälde 1« und »Gemälde 2«. Eine neue Zeitrechnung beginnt für ihn: Die Abstraktion. Die Bäume, die er noch im Winter gemalt hatte, lösten sich in kubistisch verschachtelte Formationen auf. Mondrian war ganz bei sich angekommen.

Für die Zeitschrift »Teosofia« schreibt er einen Artikel über »Art and Theosophy«, in dem er klar darlegte, dass die Evolution in der Kunst genauso vor sich gehe wie in der Theosophie. Leider hat die Redaktion den Text als »zu revolutionär« abgelehnt, und er ist verschollen.

In Berlin gibt es im Sommer 1913 zwei Millionen Einwohner, 7900 Personenkraftwagen, 3300 Pferdedroschken und 1200 Kraftdroschken. Aber nur einen Kaiser.

Robert Frost denkt am 17. Juli in Beaconsfield bei London darüber nach, welchen Weg er einschlagen soll und welchen nicht. Er ist jetzt 39 Jahre alt. Er ist aus Amerika übergesiedelt, mit Frau und vier kleinen Kindern, er lernt Ezra Pound kennen, doch der macht ihm Angst. Er war Farmer gewesen, doch das klappte nicht, er hat das Lehren aufgegeben, aber er traut sich noch nicht, sich Dichter zu nennen. Aber in seinem Kopf sind da schon die magischen Zeilen von »The Road Not Taken«, dieses »Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less traveled by, and that has made all the difference.« Ganz ungläubig also schreibt er am 17. Juli an einen Freund: »I think I have made poetry.«

Ultima hieß die Frau des schwedischen Arztes Axel Munthe, die Letzte, auch wenn sie eigentlich die erste Frau dieses Mannes war. Und Ultima liebte den Regen. Denn wenn es regnete und das Wasser in Strömen sich durch die Straßen ergoss, dann war es auch den edlen Damen auf den Pariser Boulevards erlaubt, ihren Rock zu lüpfen. Ultima liebte es, ihre Fesseln zu zeigen, auch wenn durch das Gehen im Wasser immer wieder ihre schönsten Schuhe ruiniert wurden. Doch Ultima hieß auch irgendwie zu Recht die Letzte, denn es war Axel Munthes letzter Versuch, sich der bürgerlichen Konvention zu ergeben. In Wahrheit wurde diese Ehe nie vollzogen – es war, wie er schrieb, »nur der Schein einer ehelichen Gemeinschaft, der sich meine ganze Natur unwiderruflich widersetzt, was nebenbei bemerkt, bedeutet, dass die Natur keuscher ist als das Gesetz«. Munthe zog von Paris weiter nach Capri, das er nie wieder verließ. Immer blies hier ein leichter Wind, selbst im Juli, der ihm die strohblonden Haare ins Gesicht fallen ließ, die er, mit einer hunderttausendfach wiederholten Geste, hinter seine Ohren strich. Eine Frau zu lieben, mit Haut und Haar, und deshalb sogar so etwas wie eheliche Pflichten zu haben, das sah die Selbstinszenierung von Dr. Axel Munthe nicht vor. Munthe las lieber wieder und wieder Arthur Schopenhauer und dessen »Die Welt als Wille und Vorstellung«, das war ganz nach seinem Geschmack, etwa diese Worte hier: »Wenn man nun die wichtige Rolle betrachtet, welche die Geschlechtsliebe in allen ihren Abstufungen und Nüancen spielt, da wird man veranlaßt auszurufen: Wozu der Lerm? Wozu das Drängen, Toben, die Angst und die Noth? Es handelt sich ja bloß darum, daß jeder Hans seine Grethe findet.« Axel Munthe fand stattdessen Capri. Er brauche, gestand er, nichts als ein weißgetünchtes Zimmer mit einem Bett, einem Tisch, ein paar Stühlen und einem Klavier, Vogelgezwitscher vor den Fenstern und – das ist die einzige Bedingung – »aus der Ferne das Rauschen des Meeres«, so schrieb er, als er sich auf der kleinen Insel vor Neapel niederließ. Oben, in Anacapri, entdeckte er die Trümmer einer Villa des Kaisers Tiberius, er legte die Mosaiken frei, über die einst die müden Füße des finsteren alten Kaisers geschritten waren, und errichtete darüber seine Villa San Michele, hell und weiß, mit Blicken über das unendliche Blau des Meeres, mit ewigem Vogelgezwitscher, so wie er sich gewünscht hatte, auch im Winter. Munthe wird Leibarzt der schwedischen Kronprinzessin Viktoria aus dem Hause Baden und pendelt fortan zwischen London, Schweden, Rom und Capri hin und her. Er ist dabei die meiste Zeit allein, manchmal ist ein Hund dabei (sein Dackel hieß »Waldmann«), manchmal zwei oder drei, zuweilen sein Affe. Munthe besaß im Laufe seines langen Lebens Doggen, Hirtenhunde, Collies, Terrier und Mischlinge, in Capri wurden es immer mehr, die bei ihm lebten, sie waren die einzigen Lebewesen, die er dauerhaft aushielt. Menschen konnte er nur in Form von Patienten ertragen, die er nach der Konsultation wieder nach Hause schicken konnte. Seine Praxis in Anacapri und seine Villa San Michele werden zum Mekka der kränkelnden europäischen Upper Class: Kronprinz Rudolf von Österreich wird hier kuriert, Kaiserin Eugénie, Henry James, Oscar Wilde, die Duse, Rainer Maria Rilke, natürlich der Aga Khan, dessen Yacht an der Marina Grande ankerte und der sich an alten Muscheln den Magen verdorben hatte. Munthe praktiziert sechs Tage die Woche, und sonntags spielt er in der kleinen Kirche auf Capri die Orgel. Und irgendwann wird Munthe dann auch Curzio Malaparte auf die Insel locken, einen Dandy der Selbstvergessenheit und Selbstbezüglichkeit wie er, der der Insel mit seiner Villa Malaparte dann nach Munthes Villa San Michele das zweite Bauwerk der Insel schenken wird, das das 20. Jahrhundert ästhetisch zu überdauern vermag.

Nie waren Oskar Kokoschka und Alma Mahler so glücklich wie im April in Capri. Sie hatten keine Konsultation bei Dr. Axel Munthe nötig. Und jetzt, am 19. Juli, wollen sie eigentlich heiraten, im Rathaus von Döbling, das Aufgebot ist bestellt. Aber Alma mag nicht mehr. Sie nennt Kokoschka in ihren Briefen plötzlich immer öfter »Schlappschwanz«. Der Hochzeitstermin verstreicht. Und Alma fragt ein paar Tage später vorsorglich bei Walter Gropius in Berlin in der Kaiserin-Augusta-Straße 68 an, ihrem Liebhaber von einst, ob er sie eigentlich noch liebe. Sie hatten sich kennengelernt, als Alma eine Kur von Gustav Mahler brauchte und der hellsichtige Kurarzt ihr Tanzen verordnet hatte. Unter den Tänzern war ein, wie sie schreibt, »ungewöhnlich gutaussehender Deutscher, der gut als Modell für Walther von Stolzing aus den ›Meistersingern‹ dienen könnte«. Sie verliebt sich. Mahler, verzweifelt, geht zu Sigmund Freud. Doch der kann auch nicht helfen. Stellt aber eine saftige Rechnung. Dann stirbt Mahler. Dann trauert Alma kurz. Und dann rauscht Kokoschka in ihr Leben. Und nun, im Juli 1913 in Franzensbad, wohin sie vor Kokoschka geflüchtet ist, erinnert sich Alma plötzlich leicht wehmütig ihres deutschen Meistersingers. Ihr stand nach all dem Wahnsinn mit Kokoschka nun wieder der Sinn nach etwas Nüchternheit. Und so schreitet sie voran in ihrem Jungmädchentraum, »meinen Garten mit Genies zu bepflanzen«. Gropius wird es wirklich mit ihr zum Standesamt schaffen, anders als Kokoschka. Aber auch Gropius gelingt es nicht, Teil ihres Namens zu werden. Das gelingt dann erst Franz Werfel. Der, gerade 23 Jahre alt geworden, veröffentlicht, als sich im Sommer 1913 Alma Mahler gerade von Kokoschka ab- und zu Gropius hinwendet, im Leipziger Kurt Wolff Verlag seinen ersten Gedichtband mit dem verheißungsvollen Titel »Wir sind«.

Am 21. Juli endet in Monte Carlo das Leben einer der ungewöhnlichsten Frauen ihrer Zeit: Emma Forsayth-Coe, genannt »Queen Emma«. Wie sie starb, ist unklar, sehr glaubhafte Zeitungsartikel aus diesen Tagen berichten von einem tragischen Autounfall. Andere schreiben genauso überzeugend davon, dass sie an einem Herzinfarkt gestorben sei. Und dritte Quellen wissen zu berichten, dass sie erschossen wurde, genau wie ihr Mann, der deutsche Kaufmann Carl Paul Kolbe, der genau sieben Tage zuvor ebenfalls in Monte Carlo völlig überraschend das Zeitliche segnete. Es war alles ein riesiger Skandal. Und klar ist eigentlich nur, dass eine junge Schauspielerin aus Berlin irgendetwas mit dem plötzlichen Tod zumindest von Queen Emmas Ehemann zu tun hat. Denn der bekam im Hotel Monaco kurz vor seinem Ableben plötzlich Besuch von einer Dame, die glaubhaft versicherte, dass sie eigentlich die Verlobte von Carl Paul Kolbe sei, beziehungsweise eigentlich sogar die Ehefrau. Sie hatte in einer Zeitschrift ein Foto ihres Angetrauten Kolbe gesehen, von dem es eigentlich geheißen hatte, er sei in der Südsee verschollen. Die junge Frau und Kolbe trafen sich erst an der Hotelbar, dann wurden sie gesehen, wie sie in ein wartendes Automobil stiegen und zur Küste fuhren. Und kurz darauf war er tot und sie weg. Und Queen Emma also starb sieben Tage später. Herrlich mysteriös das Ganze. Erst ein Jahr zuvor hatten die beiden in Berlin geheiratet, und erst im Mai waren sie an die Côte d’Azur gereist, um in Nizza, Cannes und Monte Carlo das Leben zu genießen. Die europäische Klatschpresse war voll von ihren mondänen Auftritten, denn Queen Emma war eine legendäre Erscheinung, offenbar eine der schönsten Frauen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und mit Sicherheit eine der gerissensten Unternehmerinnen.

Sie war als Tochter einer samoaischen Prinzessin und eines amerikanischen Walfängers in der Südsee geboren worden. Seit sie zwölf Jahre alt war, galt sie als sagenhafte Schönheit – und nachdem sie in San Francisco zur Schule gegangen war, galt sie als intelligente, international versierte sagenhafte Schönheit. Nach ihrer Rückkehr arbeitete sie im Handelsunternehmen ihres Vaters und reiste dann mit ihrem ersten Mann auf die kleine Insel Myoko, Teil der Duke-of-York-Inselgruppe bei Papua-Neuguinea. Es gab dort nur noch elf Siedler, nachdem gerade die beiden anderen von einem Kannibalenstamm verspeist worden waren. Auch Emma wurde einmal von den Kannibalen gefesselt und zum Abtransport vorbereitet, doch da kam ihr Ehemann mit seinen Leibwachen dazwischen. Fortan zogen sich die Eingeborenen in die unzugänglichen Bergregionen zurück, und Emma und ihr Mann kultivierten das Land. Gekocht wurde nur fleischlos. Als das Inselchen fünf Jahre später plötzlich Teil des deutschen Kolonialreiches wurde und »Neulauenburg« hieß, stellte der deutsche Bevollmächtigte Gustav von Oertzen erstaunt fest, dass der größte Teil des fruchtbaren Landes im Besitz einer gewissen Emma Forsayth-Coe war, also unserer »Queen Emma«, wie sie wegen ihres präsidialen Auftretens von den Insulanern auf Neuguinea genannt wurde. Sie kaufte immer weiter Land, betrieb Kokosnussplantagen, verkaufte diese wieder gewinnbringend und wurde immer schöner und reicher und einflussreicher. Nachdem sie sich in der Nähe der deutschen Verwaltungshochburg Herbertshöhe ein stattliches Anwesen gebaut hatte, wo sie mondäne Feste feierte, galt sie als die heimliche Königin der Südsee. Sie rauchte so viel und so genussreich wie ein Mann, trank täglich ihre zwei Flaschen Champagner, spielte Klavier, rezitierte Goethe und nahm sich jeden Mann, den sie wollte. Als sie 1912 den 15 Jahre jüngeren, bildhübschen Paul Kolbe heiratete, den großen blonden leitenden Angestellten der deutschen Neuguinea-Kompagnie, und mit ihm nach Berlin zog, verkaufte sie ihre Ländereien an die »Hamburgische Südsee Aktien Gesellschaft« und strich dafür ein Vermögen ein. Damit kaufte sie ihre Wohnung in Monte Carlo, wo das Reich der Königin Emma und ihres Königs Paul dann aber im schwülen heißen Juli 1913 abrupt zu Ende ging.

Am 26. Juli meldet das »Volksblatt« aus Meßkirch im Schwarzwald das Folgende: »Von Freiburg ist am Samstag eine hocherfreuliche Nachricht eingetroffen. Martin Heidegger, der Sohn des Mesners Heidegger hier, hat in Philosophie und Mathematik den Doktor gemacht und zwar mit Auszeichnung. Wie wir hören, beabsichtigt, Herr Heidegger in nächster Zeit sich mit der Herausgabe eines größeren wissenschaftlichen Werkes zu befassen, Glück auf.«

Natürlich haben sich alle sehr angestrengt, das Bild des Jahres zu schaffen: Picasso mit seinen Collagen voll aufgeklebter Wirklichkeit, Matisse mit seinen Sehnsuchtsfarben. Macke mit seinen Bildern des ewigen Friedens, Marc mit seinen gestapelten Pferden, Mondrian, Kupka, Malewitsch mit ihren Abstraktionen. Aber das Bild des Jahres 1913 schuf dann doch die Wirklichkeit. Und das kam so: In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli verließ der letzte Personenzug auf der Strecke Ihrhove-Neuschanz den Haltepunkt Hilkenborg im Emsland, obwohl die stählerne Friesenbrücke, eine Drehbrücke über die Ems, nach einer Schiffsdurchfahrt noch geöffnet war und das Signal auf einem lauten und deutlichen »Halt« stand. Der Lokführer merkte etwa 100 Meter vor dem Abgrund den Irrtum – er sah den gähnenden Abgrund und den Brückenteil vor ihm, der ins Nichts führte. Er bremste und bremste und bremste – und tatsächlich rutschten nur die Dampflok und die erste Treibachse in die klaffende Öffnung über der Ems. Der Rest des Zuges hing noch auf der Brücke fest, doch da die Kupplung zwischen Lok und dem Tender eine deutsche Wertarbeit war und deshalb hielt, wurde der Sturz in den Fluss verhindert. Lokführer und Heizer sprangen von der Lok auf den Waggon dahinter. Die Lokomotive, schwebend über dem Abgrund – das ungestüm Vorwärtsstürmende auf schwankendem Boden, das surreale Verkeiltsein zwischen sicherem Gleis und sicherem Tod einer fortschrittsgläubigen und technikgläubigen Gegenwart: das ist das Bild des Jahres 1913.