»Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« erscheint am 13. November. Einen Monat vorher sah alles noch sehr verloren aus.

Alfred Lichtenstein, gerade zurück vom Sommerurlaub an der Ostsee, promoviert in Erlangen in Jura und schickt sein Gedicht »Sommerfrische« an Franz Pfemferts Zeitschrift »Die Aktion« nach Berlin. Dort erscheint es am 4. Oktober 1913. Der junge Doktorand, so spürt man, sehnt sich nach ein bisschen Apokalypse:

»Die Erde ist ein fetter Sonntagsbraten, / hübsch eingetunkt in süße Sonnensauce. / Wär doch ein Wind .. zerriß mit Eisenklauen / die sanfte Welt. Das würde mich ergötzen. / Wär doch ein Sturm .. der müßt den schönen blauen / ewigen Himmel tausendfach zerfetzen.«

»Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« erscheint am 13. November. Einen Monat vorher sah alles noch sehr verloren aus.

Am 7. Oktober 1913 steht mittags Schlag 12 Uhr in der Hubertusallee in Berlin-Grunewald vor der neuen Wohnung von Gerhart Hauptmann der Leiter der Daimler Motoren Gesellschaft, Niederlassung Berlin, der freundliche Herr Dr. Kroker. Und der neue Chauffeur, Herr Schmidtmann, ist auch schon da. Sie überbringen Gerhart Hauptmann seinen neuen Mercedes. Man posiert für den Fotografen. Der fünfzigjährige Hauptmann ist aufgeregt. Er notiert: »Neue Situation, neue Erfahrungen: Auto, Portwein, Berliner Wohnung«. Sehr glücklich fährt er mit dem Wagen durch Berlin, »allein in herbstlich kühler Goldglut« auch zu seinem alten Haus in Erkner im Norden, wo seine drei älteren Söhne geboren wurden. Er glaubt, dass sich so die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft zusammenbinden lassen. Er weiß da nicht, dass sein Mercedes schon am 3. August 1914 vom Staat eingezogen und für militärische Zwecke an der Kriegsfront eingesetzt werden wird. Auch hier also: »Neue Situation, neue Erfahrungen«.

An den Litfaßsäulen in Berlin hängt überall ein gelbrotes Plakat, das zum Besuch der »Kolonial-Ausstellung« ins Passage-Panoptikum einlädt, Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße: »50 Wilde Kongo Weiber. Männer und Kinder in ihrem aufgebauten Kongodorfe«. Und in Hagenbecks Tierpark in Hamburg läuft parallel die »Völkerschau Nubien«. Zwischen all den afrikanischen Tieren stehen dort in diesen Tagen auch die Schillukkrieger in ihrer charakteristischen Stellung, auf einem Bein nämlich, und lassen sich von den staunenden Hamburgern bewundern. Das einzige Problem der Ausstellung, bei der unter naturwissenschaftlichem Vorwand die fast nackten Körper der afrikanischen Männer betrachtet werden konnten, war deren Attraktivität. Hagenbeck brach die Sonderschauen bald ab – wegen des »krankhaften plötzlichen Verliebens etlicher junger Mädchen und auch Frauen in solche braunen Gesellen«, wie ihm ein Freund es eindrücklich schilderte. »Die Nubier mit ihrem schlanken Wuchs und ihrer bronzenen Haut, nur wenig bekleidet, reizten die jungen Geschöpfe am meisten. Täglich konnte man ein solches verliebtes Mägdelein den Arm oder Hand eines solchen braunen Adonis eine halbe Stunde lang streicheln und befühlen sehen.« Und was würde unser guter Gerhart Hauptmann wohl sagen zu diesen ungeplanten Auswirkungen deutscher Kolonialreichherrlichkeit? Neue Situation, neue Erfahrungen. Dass man die Perspektive auch einfach herumdrehen kann, zeigte die herrliche »Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland«, die in diesen Tagen in mehreren Folgen in der Zeitschrift »Der Vortrupp« erscheint. Darin schildert Hans Paasche sehr lustig deutsche Sitten und Gebräuche aus der Sicht eines fiktiven Mannes aus Schwarzafrika, all die seltsamen Trinkrituale der Deutschen, ihr Rauchen auf der Straße, ihre Besessenheit mit Zahlen und Welthandel und Bruttosozialprodukt, ihr sinnloses Rennen durch die Straßen – und ihre Unfähigkeit, das Leben zu genießen.

In Washington drückt am 10. Oktober der amerikanische Präsident Wilson auf einen kleinen Knopf – per Telegraphenleitung wird diese Botschaft vom Weißen Haus über Kuba und Jamaika nach Panama übermittelt, wo im Gamboa-Damm gleichzeitig mehrere hundert Dynamitstangen detonierten. Julius Meier-Graefe, der große Gegenwartsdiagnostiker der Kunst, klebt den Zeitungsausschnitt aus dem »Berliner Tagblatt« dazu in sein Tagebuch und notiert: »Eine moderne Gebärde«. Große Erdbrocken fliegen durch die Luft, der Dschungel um den gesprengten Kanal wird erschüttert, doch die Sprengung gelingt, und gewaltige Wassermassen strömen in den Panamakanal. Erstmals seit 60 Millionen Jahren fließen die Fluten des Pazifik und des Atlantik nicht erst am Kap Hoorn ineinander.

Am 11. Oktober ist Franz Kafka einen Tag in München. Er kommt von Riva am Gardasee und fährt am nächsten Tag weiter nach Prag. Was macht er an diesem langen Tag? Ist er im Technikmuseum wie kurz zuvor Marcel Duchamp? Hat er sich die El-Greco-Ausstellung in der Alten Pinakothek angesehen? War er im Englischen Garten spazieren wie eine Woche zuvor Hugo von Hofmannsthal und Rilke? War er im Kino? Hat er an Felice gedacht oder doch mehr an seinen Sommerflirt aus Riva? Aber vielleicht liegt er auch einfach nur apathisch da auf seinem Bett im Hotel Marienbad und überlegt hin und her, ob er nicht doch noch das Zimmer wechseln sollte, weil man den Aufzug so laut hört. Ein paar Straßen weiter schreibt Thomas Mann an den ersten Seiten des »Zauberberg« und Oswald Spengler am »Untergang des Abendlandes«.

Die Siemens AG bekommt das Patent für die Telefonwählscheibe.

Das kann ja wohl kein Zufall sein: Die beiden Komponisten Claude Debussy und Maurice Ravel suchten sich im Jahre 1913 beide ein interessantes Thema zur musikalischen Bearbeitung aus – nämlich haargenau dasselbe. Es sitzen 1913 also, ohne voneinander zu wissen, sowohl Ravel als auch Debussy an ihren Klavieren und komponieren Musik zu »Trois poèmes de Stéphane Mallarmé«. Und sie hatten sich verrückterweise bei zwei von dreien dieselben Gedichte ausgesucht. Debussy schrieb an einen Freund: »Die Geschichte mit der Mallarmé-Familie und Ravel ist alles andere als lustig. Und ist es nicht außerdem merkwürdig, dass Ravel ausgerechnet dieselben Gedichte ausgewählt hat wie ich? Ist das ein Phänomen von Auto-Suggestion, das es wert wäre, der medizinischen Akademie mitgeteilt zu werden?«

Es regnet in Bindfäden aus dichten grauen Wolken an diesem 11. Oktober, fast 3000 junge Frauen und Männer strömen dennoch voll Zuversicht die Hänge des Hohen Meißner hinauf. Der »Erste Freideutsche Jugendtag« wird gefeiert, komme, was wolle, und sei es im Regenmantel. Die jungen Menschen verwandelten die Berghänge bei Kassel für zwei Tage in eine kleine Befreiungsfeier vom wilhelminischen Drill, überall gab es Reigentänze, kleine Wettkämpfe, Reden, mittags wurde in Gruppen am offenen Feuer gekocht, und der Rauch mischte sich mit den aufsteigenden Nebeln über den Tannen. Der Hohe Meißner war ab diesem Tag der höchste Gipfel der Deutschen Jugendbewegung. Die unterschiedlichsten lebensreformerischen und vegetarischen und friedensbewegten und Wandervogel-Gruppen waren friedlich versammelt, ein wilhelminisches Woodstock. Man sprach und trank und aß und redete, und alle gingen beseelt nach Hause, wie im Rausch, ein Tag wie das Wartburgfest 1817 oder das Hambacher Fest von 1832. Die mitreißendste Rede hielt Gustav Wyneken, die Zukunft sei, so sagte er und blickte in die verhangenen traurigen nordhessischen Tannen, »wie durch eine dichte Nebelwand verhüllt«. Aber es sei, als höre man dennoch »durch den Nebel hindurch von einem fernen Zeitenjenseits oder von der Ewigkeit her die Stimme der Gerechtigkeit und der Schönheit«. So macht man aus schlechtem Wetter eine richtig gute Rede. Schließlich forderte Wyneken, die Sonne war immer noch nicht durch die Wolken gedrungen, deshalb einfach seine Zuhörer auf, sich würdig zu erweisen und »Krieger des Lichts« zu werden. Wie man das machen und wofür und wogegen man kämpfen solle, ließ er, wie es sich für einen guten Redner gehört, vollkommen offen. Aber die Jugendlichen jubelten ihm zu. Und kauften als Erinnerung jene legendäre Postkarte des Künstlers Fidus, die das »Lichtgebet« zeigte. Den splitternackten Jüngling, der von oben, vom Licht Weisung für sein Leben auf Erden erhält. Fidus war ein Zentralgestirn der Lebensreform, eng verbunden mit dem Monte Verità und anderen Bewegungen wie der theosophischen Gesellschaft um Rudolf Steiner und den Reformansätzen Jaques-Dalcrozes in Dresden-Hellerau. Allen ging es um ein freieres Leben, einen Schönheitstraum, um weniger enge Kleidung, um etwas asiatische Weisheit und um eine Durchlüftung der Häuser und der Seelen, um mehr Sex – und um mehr Gemüse auf dem Teller. Fidus versuchte von Berlin-Woltersdorf aus die Welt zu missionieren und gründete dafür den St.-Georg-Bund – auf dem »Hohen Meißner« wurden seine Bilder dann legendär, weil er auf das »Lichtgebet« unten die Aufschrift »Freideutscher Jugendtag 1913« aufdruckte. Und die Festschrift verziert er mit weiteren Bildern und beschwört deren Kraft: »Junge Freunde! Die Ihr den Geist deutscher Treue, deutsche Tüchtigkeit und Einfachheit bewahrt habt und die Ihr noch hinzuwollt, was das deutsche Wesen so lange vergaß, die Schönheit der Eigenart und der Wahrhaftigkeit, ja die Schönheit des Leibes.« Und dann, nach einer Aufzählung all der Freuden, die ein schöner Körper bereiten kann, schreibt Fidus: »Trachtet also nach Schönheit und nach Liebe, zum reinen, ja reinlichen Leibe – so wird Euch alles von selber zufallen, Kraft, Güte, Gerechtigkeit, Liebe und Wahrhaftigkeit – alle unsere deutschen Tugenden.« Da vermählt sich dann also die Reformbewegung plötzlich irritierenderweise sehr eng mit den deutschen Tugenden.

In Paris arbeitete Mata Hari weiterhin an der allmählichen Einführung der Nacktkultur. Nachdem sich der deutsche Kronprinz ihrem Wunsch nach einem Vortanzen widersetzt hatte, konzentrierte sie sich wieder auf Frankreich. Nur mit kleinem Leibgürtel und Brustpanzer versehen, tanzte sie sich weiter durch ihr Leben, aber leider nicht mehr auf den Bühnen von Paris. Seit die »Ballets Russes« dort den Takt bestimmten, war Mata Hari etwas aus der Zeit gefallen. Doch ihren aufwendigen Lebensstil muss sie ja irgendwie finanzieren, und deshalb bietet sie im Herbst 1913, da sie die Spionage noch nicht als Erwerbsmöglichkeit entdeckt hatte, ihre Dienste in einer »maison de rendez-vous« in der Rue Lord Byron 14 und gleich um die Ecke in der Rue Galilée 5 an, für 1000 Francs die Nacht. Im Garten ihres Landhauses im Vorort Neuilly-Saint James versucht sie zugleich noch ein bisschen den alten Glanz aufrechtzuerhalten. Über die Kronen der Bäume hinweg sieht man den Triumphbogen und die schlanken Umrisse des Eiffelturmes. Und hier, im Schatten der Platanen, tanzt sie in diesem Herbst in ihrem Garten für den Fotografen des »Tatler« ihren berühmten javanischen Schleiertanz. Dazu die Bildunterschrift: »Die Tänze, die sie vorführte, vermittelten einen tiefen Eindruck von religiösen Riten, von Liebe und Leidenschaft und wurden hervorragend dargeboten.« Ach, wenn das der deutsche Kronprinz doch sehen könnte.

Die sechzehnjährige Polin Barbara Apolonia Chalupec, die sich vernünftigerweise anders und zwar Pola Negri nannte, feierte mit ihren dunklen tiefen Augen als junge Schauspielerin in Warschau mit Gerhart Hauptmanns Drama »Hanneles Himmelfahrt« ihre ersten Erfolge. Sie taucht wie aus dem Nichts auf und wird dann ganz schnell von Max Reinhardt für Berlin entdeckt. Von da an ging es für sie immer weiter nach oben. Die Welt hatte eine neue Femme fatale. Und sogar der deutsche Kronprinz sitzt in seiner Loge, als sie Hauptmann spielt. Wenn das Mata Hari wüsste.

Die Romanows begnadigen anlässlich ihres dreihundertjährigen Thronjubiläums Maxim Gorki, und er zieht im Oktober 1913 von Capri zurück zu Mütterchen Russland. Kaum angekommen, protestiert er sogleich gegen eine Aufführung von Dostojewskis »Die Dämonen« im Moskauer Künstlertheater, denn das Stück gebe der »krankhaften Botschaft Dostojewskis von Leiden und Demut eine lebensgefährliche Durchschlagskraft«. Er könne, sagte Gorki, die gequälten und leidenden Russen in dem Roman nicht länger ertragen. Russland müsse wiederauferstehen: »Wir dürfen das Leiden nicht mehr lieben, sondern müssen es hassen lernen.« Da spricht einer, der auf Capri gelernt hat, dass man das Leben durchaus lieben kann.

Am 18. Oktober wird in Leipzig das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht. Während überall neue U-Bahn-Stationen eröffnet werden, die Futuristen bereits wieder Geschichte sind, man von St.Petersburg nach Berlin in sieben Stunden fliegen kann und in Detroit Henry Ford das erste Fließband für die Autoproduktion in Betrieb nimmt, während also die Moderne erheblich an Fahrt aufnimmt, versucht man sich in Leipzig Kraft zu holen durch die Erinnerung an eine vor 100 Jahren gewonnene Schlacht gegen Napoleon. Eigentlich verrückt. Aber wenn die Deutschen feiern, dann richtig: »Alle deutschen Stämme werden in Eilbotenlauf dem Kaiser einen Gruß des Volkes in Gestalt eines Eichenzweiges überbringen, der an einem geschichtlich bedeutsamen Ort geschnitten und von Mann zu Mann im Schnelllauf durch Deutschlands Gaue bis an die Stufen des Denkmals getragen wird.« Und so geschah es – generalstabsmäßig vom deutschen Turnerbund organisiert, schnitten im Morgengrauen des 17. Oktober überall im weiten deutschen Reiche junge Sportler kleine Eichenzweige ab, am Grab Bismarcks in Friedrichsruh, am Geburtsort von Turnvater Jahn, am Sitz der Zeppelinwerke in Friedrichshafen. Insgesamt 37835 Turner liefen bis zum 18. Oktober zusammen 7319 Kilometer, um die Eichenzweige zum Kaiser zu tragen.

Der nahm sie entgegen und nickte huldvoll. Abends schon waren die Blätter welk.

Zehntausende Menschen, auch ohne Eichenzweig im Mund, drängten in diesen Tagen aus allen Teilen des Landes zu den großen Feierlichkeiten nach Leipzig. An den Frankfurter Wiesen lockte der Zirkus Barum mit seiner spektakulären Vorstellung von zehn wilden Löwen die Massen an. Nach der Abendvorstellung am 19. Oktober wurden die Tiere in einen von Pferden gezogenen Transportwagen gebracht, dem ein Wagen mit Bären folgte, weil sie noch in der Nacht vom Preußischen Freiladebahnhof in Leipzig zur nächsten Station aufbrechen sollten. Es herrschte dichter Nebel. Die beiden Kutscher der Wagen hielten spontan in der Berliner Straße an der Kneipe »Graupeter« an, um sich noch ein Bier zu genehmigen, bevor sie die Tiere abliefern wollten. Doch während die beiden selig vor ihrem frisch gezapften Bier saßen, bekamen draußen die Zugpferde des Bärenwagens Panik, dessen Wagendeichsel zertrümmerte die Rückwand des Löwenwagens, aus dem Loch schaute plötzlich ein fauchender Löwenkopf heraus, da drehten die Pferde des Löwenwagens durch, zogen ihn auf die Straße, wo er von einer Straßenbahn gerammt wurde – und sofort sprangen neun wilde Löwen hinaus in die Freiheit. Großes Geschrei der Passanten, blanke Angst in aller Augen, Verkehrschaos, ein Streifenpolizist, der in der Nähe war, eröffnete sofort das Feuer und orderte Verstärkung aus der achten Polizeiwache. So begann die legendäre Leipziger Löwenjagd 100 Jahre nach der legendären Völkerschlacht. Schon bald lagen fünf tote Raubtiere auf der Berliner Straße. Abdul, der Liebling der Zirkusdirektorin, wurde durch einen Steinwurf gereizt und griff einen Passanten an – daraufhin durchlöcherten ihn unglaubliche 165 Kugeln der Leipziger Polizisten. Und dann lagen also sechs tote Raubtiere auf der Berliner Straße. Der siebte war so verstört von Abduls Hinrichtung, dass er sich apathisch in einen Käfig sperren ließ.

Nun fehlte noch Polly, die schon immer die eigensinnigste Löwin des Rudels war, und einer ihrer Gefährten. Der Zirkusdirektor Arthur Kreiser und der Direktor des Leipziger Zoos, Johannes Gebbing, eilten herbei, um sie lebend zu fangen. Doch Polly ging zunächst seelenruhig durch die nächtlichen Straßen spazieren. In der Blücherstraße begegnete sie einer älteren Dame, die sich später darüber wunderte, dass sie mitten in der Nacht auf dem Bürgersteig ein großes Kalb gesehen habe. Die von anderen, in der Tierbestimmung versierteren Passanten alarmierte Feuerwehr jagte daraufhin Polly mit einem Wasserstrahl, doch vor dem flüchtete sie mit einem großen Sprung durch die Glasscheiben ins Hotel Blücher. Durch die Aufregung spürte Polly offenbar Druck in der Blase, auf jeden Fall suchte sie zielstrebig den Weg zur Toilette im ersten Stock. Dort saß gerade ein Franzose namens François, der die Tür nicht verschlossen hatte – und nun also am stillen Ort von einem sehr lauten Löwen überrascht wurde. Er schrie auf und lief mit heruntergelassenen Hosen die Treppe hinab – Polly jedoch machte es sich auf der Toilette gemütlich. So musste der Zoodirektor, der die Treppe hinaufgestürmt war, nur sanft die Tür von außen schließen, und schon war sie gefangen. Mit einer Kastenfalle wurde Polly schließlich abtransportiert.

Der arme Zirkusdirektor Kreiser aber wurde zu wahlweise zehn Tagen Gefängnis oder einer Geldstrafe von 100 Mark wegen »Unterlassung erforderlicher Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Beschädigung bei der Haltung bösartiger oder wilder Tiere« verurteilt – das deutsche Recht ist wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet (§ 367 Ziffer 11 StGB). Dazu noch zwei Bemerkungen: Der Löwe war übrigens schon vorher das Wappentier Leipzigs. Und: zu DDR-Zeiten gab es im Interhotel »Zum Löwen« ein Nussparfait mit dem Namen »Polly«.

Am 27. Oktober geht Gerhart Hauptmann zum Flugplatz in Berlin-Johannisthal, um den berühmtesten Piloten seiner Zeit beim Fliegen zu sehen: »Pégouds sogenannte Sturzflüge bewundert/wesentlicher Fortschritt/epochaler Art.« Der Sturzflug also als wesentlicher Fortschritt. Kein schlechtes Motto für das Jahr 1913.

Im Observatorium im argentinischen La Plata entdeckt am selben 27. Oktober Pablo Delavan einen irrsinnig hellen neuen Kometen im inneren Sonnensystem. Er nennt ihn, er hat gerade keine Zeit, schlicht und ergreifend »1913f«. Wenig später veröffentlicht er in der »Gazette Astronomique« den dringenden Aufruf an alle Himmelsforscher, »dem prachtvollen Kometen eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen«. Denn gewisse Eile ist geboten: Erst in 24 Millionen Jahren wird er wieder sichtbar sein.

Es gab zwei Kraftzentren in Paris, Montmartre und Montparnasse, beide seit neuestem durch die Linie A der Metro verbunden, aber doch ganz eigene Welten, und Montparnasse war nicht erst durch Picassos Zuzug im letzten Herbst zum Herzzentrum der Avantgarde geworden. Und es gab zwei Salons, die über die Deutungshoheit der Moderne stritten, auch jeder eine Welt für sich (aber in beiden war Picasso der Kristallisationspunkt). Einerseits der ernsthafte, traditionelle von Gertrude Stein (und ihrem Bruder, bevor sie sich trennten) und dann der verwilderte, exotische, russische Salon von Hélène d’Oettingen und ihrem sogenannten Bruder Serge Férat, der aber in Wahrheit nur der Sohn ihres einstigen Geliebten war. Auch ihre Namen stimmten wohl nicht, sie spielten täglich mit neuen Pseudonymen und Ahnenreihen und Identitäten, nur dass Picasso mit Hélène eine kurze Affäre hatte, das bezweifelte niemand. Während die Steins ihr Geld in Kunst steckten und reihenweise Werke von Cézanne, Picasso, Matisse erwarben, finanzierte Hélène d’Oettingen auch Apollinaires Zeitschrift »Les Soirées de Paris« und machte sie zum Zentralorgan von Montparnasse. In ihrer Wohnung im Boulevard Raspail 229 herrschte ein offenes Haus, Künstler gingen ein und aus, zu allen Tages- und Nachtzeiten gab es Wein und Gebäck, und dazwischen spazierte Hélène in gewagten gelben Moirée-Pyjamas und hochhackigen Schuhen. Erst abends zog sie sich um und setzte sich dann zu den italienischen Futuristen und Modigliani und de Chirico und all den anderen Italienern, und es gab Ravioli und Chianti. Und für die Russen, für Marc Chagall, für Lipchitz und Archipenko natürlich Wodka. Und für die Franzosen Anis. Und für alle ein bisschen Kokain. Im Jahr 1913 standen Seroschka und Ljalesna, wie die beiden geheimnisvollen Salonbetreiber Serge und Helene sich nannten, im Zentrum der Avantgarde von Montparnasse – sie repräsentierten dauerhaft jene barbarische Extravaganz, die mit Djagilew und Nijinsky und den »Ballets Russes« im Frühjahr über Paris hineingebrochen war.

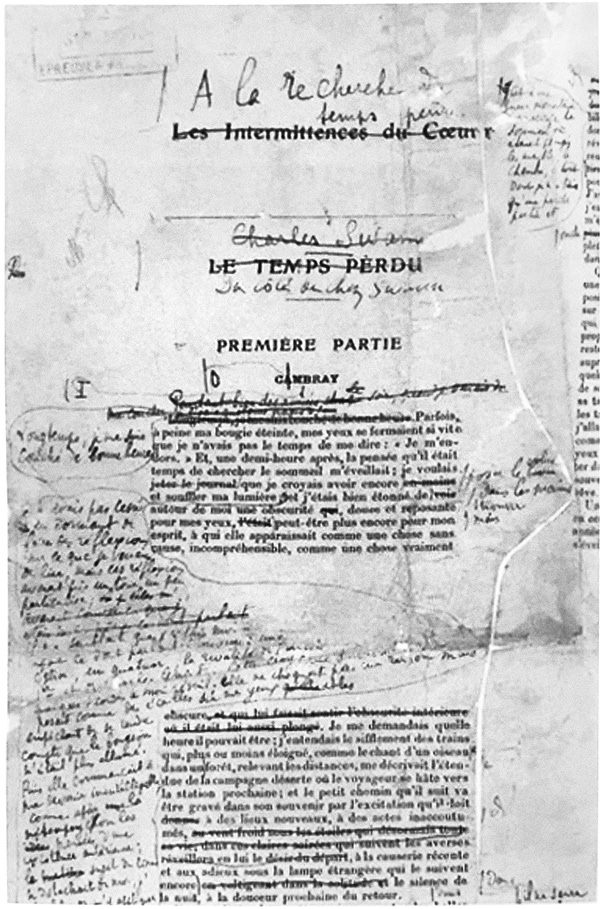

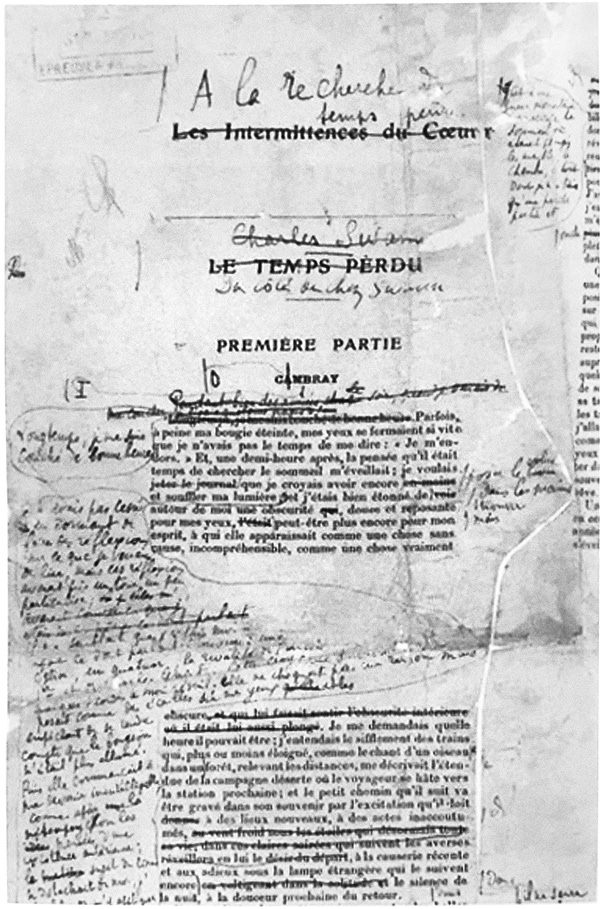

Marcel Proust bekommt am 2. Oktober einen vierten Korrekturlauf für »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« zugesandt, einen fünften dann am 27. Oktober. Er sitzt und korrigiert und klebt dazu und schreibt dazu und reicht das alles dann herüber zu Agostinelli, seinem Chauffeur und Liebhaber, der mit einer Schreibmaschine eigentlich nicht umgehen kann und vor allem nicht mit den Korrekturschrullen seines Arbeitgebers. Im Grunde hat Proust seit April ein neues Buch geschrieben, die Menge seiner Korrekturen übertrifft inzwischen die Menge seines ursprünglichen Textes. Agostinelli an seiner Schreibmaschine blickt nicht mehr durch und verzweifelt. Aber dennoch, man glaubt es kaum, wird aus all diesen Korrekturen und Collagen am Ende doch noch: ein Buch. Am 14. November erscheint der erste Band von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Unglaublich. Ein großes Datum der Weltliteraturgeschichte. Wider alle Wahrscheinlichkeit hat Marcel Proust auch die letzten Druckfahnen seiner »Suche nach der verlorenen Zeit« zum Druck freigegeben. Er hat zwar noch ein letztes Mal alles umgestellt, noch ein letztes Mal komplette Passagen gestrichen und andere neu geschrieben, aber dann hat er es doch hinausgehen lassen in die Welt. Als das Jahrhundertbuch dann zur Überraschung des Verlegers im November 1913 erscheint, steht in den ersten 100 Exemplaren dennoch das Erscheinungsdatum »1914« vorne drin. So hatte die Wirklichkeit den Pessimismus des Verlegers überholt, hatte er doch einst im März seinen Drucker angewiesen, schon einmal vorsorglich die 1913 in eine 1914 zu verwandeln, weil er nicht glaubte, dass das Buch noch in diesem Jahr fertig werden würde. Und es ist auch ein großes Wunder. Aber in Proust wird nun, da alles geschafft ist, der Marketingdirektor geweckt: In seiner Wohnung plant Proust mit viel Raffinesse und kleinen Geldgeschenken für die Rezensenten einen großen Auftritt, 2000 Francs zahlte er für die Platzierung einer lobenden Kritik auf der Titelseite des »Journal des débats« und nur 1000 Francs für eine Hymne auf der ersten Seite des »Figaro«. Und die wiederum wurde verfasst von niemand anderem als Marcel Proust persönlich, unter einem lächerlichen Pseudonym. Dieser Roman, so schrieb also Marcel Proust über Marcel Proust, sei »ein kleines Meisterwerk«. Alles, so mag sich der Dichter gedacht haben, muss man selber machen!

Aber eigentlich dachte Proust doch nur die ganze Zeit an Agostinelli. Er überlegte die ganze Zeit, wie er seinen geliebten Chauffeur und Sekretär weiter becircen und dauerhaft von den Vorzügen der Homosexualität überzeugen konnte. Doch der macht, als die fertigen Fahnen endgültig an den Verlag Grasset geschickt sind, seinem Herrn und Gebieter klar, dass er sich eigentlich mehr für andere Maschinen als Schreibmaschinen interessiere, nämlich solche, die fliegen. Und Proust finanziert daraufhin Agostinelli im November einen Kurs in der Fliegerschule Blériot auf dem Flugplatz Buc. Doch die 800 Francs für die Kursgebühr sind lächerlich im Verhältnis zu den 27000 Francs, die Marcel Proust bezahlen muss, weil er sich in seinem Liebeswahn dazu hat verleiten lassen, seinem angeschmachteten Agostinelli zur Belohnung gleich ein ganzes leibhaftiges Flugzeug dazu zu schenken. Panisch muss Proust, als er die Rechnung für das Flugzeug erhält, seine restlichen Aktien verkaufen, diesmal die Anteile an den Utah-Copper-Minen und der Spassky AG. Er fasst seinen persönlichen Schlamassel in einem Brief an seinen Freund Albert Nahmias treffend so zusammen: »Ich breche hier ab, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel seelischen Kummer, wie viel materielle Schwierigkeiten, wie viele psychische Leiden und literarische Scherereien ich habe.« Und damit hatte Proust, vielleicht zum einzigen Mal in seinem Leben, nicht übertrieben. Denn was macht der gute Agostinelli mit dem geschenkten Flugzeug? Er fliegt davon. Kommentarlos verlässt er mit seiner Ehefrau Anna (er konnte von den Frauen einfach nicht lassen) die Wohnung von Proust am Boulevard Haussmann und reist nach Südfrankreich. Proust engagiert Privatdetektive, die Agostinellis Aufenthaltsort ausfindig machen. Man weiß nicht, ob man es perfide nennen soll oder charmant oder aberwitzig, aber dieser Agostinelli wird sich bei der Flugschule der Gebrüder Garbero in Antibes wenig später mit dem Namen »Marcel Swann« einschreiben. Also mit dem Vornamen seines verlassenen Gönners und dem Nachnamen der Titelfigur aus dessen gerade erschienenem Roman. Nicht schlecht. Doch auch diese Liebe von Swann endet wie die des Romans tödlich: Der kaltblütige Chauffeur wird mit seinem geschenkten Flugzeug, kaum endet das Jahr 1913, ins Mittelmeer stürzen und versinken.

Helen Hessel, Schülerin der Expertin für menschliches Leid, Käthe Kollwitz, und danach dennoch Geliebte des problemlosen Blumenmalers George Mosson, will ein Kind von ihrem Ehemann, dem Flaneur und Entziehungskünstler Franz Hessel. Und das, obwohl sie ihre Hochzeitsreise nach Südfrankreich auch mit dessen Mutter verbringen musste, und auch, obwohl sie eigentlich merkt, dass sie mindestens so sehr wie Franz dessen Freund Henri Roché begehrt. Und auch, obwohl sie ihren geliebten Bruder Otto gerade in die Irrenanstalt bringen musste (bei der Hochzeit hatte er noch die Familie von Franz antisemitisch beschimpft). Alles egal. Sie will jetzt ein Kind von Franz. In diesen Oktobertagen, an denen die Sonne die Blätter so wunderbar färbt und so purpurrot aufleuchten lässt. Und damit es klappt mit der Empfängnis, möchte Helen Hessel nichts dem Zufall überlassen. Sie packt den Ehemann ein in Paris und fährt mit ihm ins beschauliche Blankensee in Brandenburg. Dort nämlich hatte die junge Malerin Helen einst sehr schöne rauschhafte Liebesnächte mit George Mosson erlebt. Und offenbar dachte sie sich, wenn sie nur, im Bett mit Franz, die Stimmung von einst im Mai mit Mosson heraufbeschwören könne, dann müsste es doch klappen. Und es klappt. Helen Hessel wird sofort schwanger in diesen goldenen Oktobertagen in Blankensee.

Es sind genau jene stillen zeitlosen Tage des warmen Lichts, in denen August Macke in Hilterfingen am Thuner See die schönsten und heitersten und sorglosesten Bilder des ganzen Jahres 1913 malt.