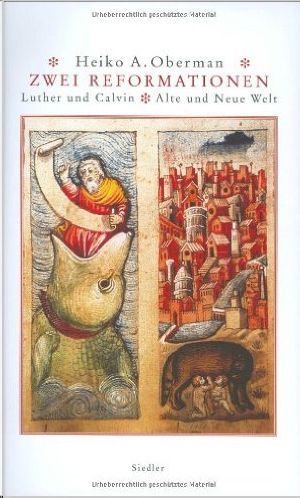

Zwei Reformationen · Luther und Calvin · Alte und Neue Welt

- Authors

- Oberman, Heiko A.

- Publisher

- Siedler Verlag

- Tags

- biographie & autobiographie

- ISBN

- 9783641037178

- Date

- 2009-11-20T00:00:00+00:00

- Size

- 0.67 MB

- Lang

- de

Zu den Gründungsmythen des deutschen Protestantismus gehört die Stilisierung Martin Luthers als ersten Protestanten und deutschen Propheten, dessen Protest gegen die »babylonische Gefangenschaft der Kirche« zur wundersamen Befreiung von der päpstlichen Tyrannei und zum Ausbruch aus dem finsteren Zeitalter des Mittelalters führte.

Obermans Essays widerlegen hingegen in streitbarer Auseinandersetzung die These, Martin Luther habe als einsame, revolutionäre Gestalt - gegen seine Zeit - die Moderne eingeläutet. Stattdessen interpretiert er den »reformatorischen Durchbruch« Martin Luthers im Zusammenhang der vielfältigen intellektuellen Strömungen und Frömmigkeitsbewegungen einer vitalen spätmittelalterlichen christlichen Gesellschaft, die bereits eine Vielzahl reformerischer Kräfte in sich barg. Wie schon in seinem früheren Buch über den Reformator führt er dem Leser zudem die überraschende Tatsache vor Augen, dass Luther - trotz seiner theologischen Neuansätze und seiner Entfremdung von der mönchischen Lebensweise - tief im spätmittelalterlichen Weltbild mitsamt seinen antisemitischen Elementen und seinen apokalyptischen Endzeiterwartungen verhaftet blieb. Vor diesem Hintergrund entfaltet der Autor seine spannende Unterscheidung zwischen der von Wittenberg ausgehenden »ersten Reformation«, die für die deutschen Territorialstaaten prägend wurde, und der »zweiten Reformation« des humanistisch inspirierten Protestantismus, die von den protestantischen Flüchtlingen in den freien Städten ausging und eine völlig andere Zukunftsvision vertrat als Luther. Vor allem bei Calvin, dessen Biografie und Denken im zweiten Teil des Buches eingehend interpretiert werden, findet sich statt des Endzeitbewusstseins die Vision eines kulturell und sozial erneuerten Europa, die Oberman als den eigentlichen Beitrag des Protestantismus zur Moderne versteht.

### Leseprobe. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Sturm braut sich zusammen Das lange fünfzehnte Jahrhundert

Man kann das fünfzehnte Jahrhundert als Zeit der Ruhe vor dem Sturm bezeichnen - vor dem Sturm der Reformation, der Religionskriege und der Revolution. Gemäß dieser Sichtweise standen Martin Luther und die Reformation am Beginn einer neuen Epoche der europäischen Geschichte und schufen eine Welt, die völlig anderen Zeiten entgegengehen sollte. Häufig als protestantischer Triumphalismus bezeichnet, handelt es sich um eine zutiefst in der deutschen Forschung des neunzehnten Jahrhunderts verwurzelte Sichtweise, wie sie sich auch in den Werken Leopold von Rankes findet und wie sie sich in Bernd Moellers Charakterisierung Luthers als »Person der Weltgeschichte« widerspiegelt. Als ich seinerzeit die Thematik der Vorläufer der Reformation aufgriff und geltend machte, wie lebendig die mittelalterliche Reform in allen Lebensbereichen war, behauptete ich, Luthers radikale Neuorientierung habe ihm das hohe Amt des Gegenreformers verliehen. Damals lebte ich in Cambridge, Massachussets, und ahnte nicht, dass ich bald 18 Jahre in Tübingen verbringen würde. Die Forschung zur Reformation wurde damals noch von den Schülern Karl Holls beherrscht, der als tadelloser, unfehlbarer Lutherinterpret galt. Holls strategisch auf die wichtigen Lehrstühle für Kirchengeschichte verteilten Lieblingsschüler waren allesamt, wie mir erst allmählich klar wurde, zu unkritischen Anhängern des Dritten Reiches geworden. Das deutsch-nationalistische Element der Hitlerschen Botschaft fiel in ihren Kreisen auf fruchtbaren Boden und fand leidenschaftliche Unterstützung (häufig in Artikeln, die ich nur schwer aufzufinden vermochte, weil sie aus Zeitschriften aus den dreißiger und vierziger Jahren herausgerissen worden waren). Man sollte die jüngsten Versuche einer Ehrenrettung oder apologetischen Reinigung und Rehabilitation unverbesserlicher nationalsozialistischer Lutherinterpreten wie Emanuel Hirsch in Göttingen und Werner Elert in Erlangen nicht als nebensächliches akademisches Drama verstehen. Vielmehr sind sie Teil einer planvollen Bemühung, die lutherzentrierte Weltanschauung des neunzehnten Jahrhunderts wiederherzustellen. Der Erlanger Kirchenhistoriker Berndt Hamm hat dieser Tendenz mutig widersprochen und in seinen Arbeiten zur schöpferischen Lebendigkeit des Spätmittelalters nicht zufällig einer neuen Erforschung des fünfzehnten Jahrhunderts Vorrang eingeräumt. Joseph Lortz, der sich 1939 durch einen zweibändigen Angriff gegen die Kirche des fünfzehnten Jahrhunderts einen Namen gemacht hat, zählte auf katholischer Seite zu den Theologen, die sich zum Nationalsozialismus hingezogen fühlten. Diejenigen Protestanten, die Lortz antworteten, verklärten seine Kritik zu einem Vorstoß in Richtung »Ökumene« und ersetzten sie durch eine wohlwollende Neudeutung der vorreformatorischen Epoche. Aus der Perspektive dieses weitreichenden Ansatzes handelte es sich um ein Zeitalter blühender Frömmigkeit ohne Unterdrückung, Märtyrer oder Inquisition, eine organische Vorstufe des Lutherereignisses. Eine zweite, konkurrierende Perspektive auf das fünfzehnte Jahrhundert leitet sich aus der neuen sozialgeschichtlichen Darstellung Europas in der Frühen Neuzeit her. Dabei handelt es sich um die wichtigste und sichtbarste neue Richtung in unserem Forschungsgebiet, deren bedeutendere Vertreter aus der angelsächsischen Welt stammen. Diese Historiker brachten, indem sie die etablierte politische Geschichtsschreibung hinter sich ließen und sich kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Studien zuwandten, die entscheidende Bedeutung der Religion neu zur Geltung, auch wenn sie diese häufig unter der irreführenden Kategorie der »Volksreligion« marginalisierten. Dieses Konzept vermochte der Überprüfung durch die Forschung der vergangenen Jahrzehnte nicht standzuhalten. Während sich der Protestantismus der Bismarck-Zeit dem Wunder der Reformation widmete und vornehmlich deren Diskontinuität zum Mittelalter wahrnahm, haben unsere besten Sozialhistoriker ein neues Paradigma der Kontinuität erarbeitet, welches das Mittelalter und die Frühe Neuzeit als eine Epoche begreift, die von Luther und der Reformation zwar hinterfragt, aber nicht auseinander gerissen worden ist. Einer ihrer bedeutendsten Sprecher, Thomas A. Brady, jr., wendet sich zunehmend der Erforschung des Potentials und der Flexibilität des Heiligen Römischen Reiches zu, das imstande war, die - wie er zu glauben geneigt ist - kurzlebige Tragödie der Reformation zu meistern. Mit seiner Prämisse, der Bauernkrieg sei das von Luther verratene wichtigste Merkmal der Reformation gewesen, begriff Brady bereits früh, dass die romantische These Bernd Moellers von der städtischen Reformation unhaltbar war: Als dünnes Destillat der religiösen Propaganda und polemischer Predigten des sechzehnten Jahrhunderts ließ sie sich nicht durch eine archivalische Rekonstruktion gesellschaftlicher Unterstützung durch die Stadtbevölkerung fundieren. Gemäß dieser zweiten Meistererzählung erscheint die Reformation nur als Zwischenspiel, da sie rasch ihr Potential einbüßte und zwischen den Interessen der Herren und der Leibeigenen zerrieben und von innen durch die Kämpfe zwischen den Zeloten und der politisch denkenden Schicht geschwächt wurde. Eine dritte interessante Perspektive ließe sich viel leichter zurückweisen, hätte nicht deren prominentester Vertreter, Heinz Schilling, kürzlich eine umfassende Studie über die Geschichte Europas zwischen 1250 und 1750 veröffentlicht, die die Dinge weit komplizierter erscheinen lässt. An anderer Stelle habe ich erhebliche Bedenken gegen Schillings strukturalistische Sicht der Geschichte als eines unvermeidlichen Prozesses geäußert, der vielfach als Fortschritt verstanden wird. Diese Interpretation drängt meiner Meinung nach die Kultur- und Mentalitätsgeschichte an den Rand und deutet die Religion lediglich als untergeordneten Faktor der Staatenbildung. In seiner neuen, umfassenderen Darstellung "Die neue Zeit" dagegen gelingt es Schilling, seine prozessuale Geschichtswahrnehmung einem überzeugenderen Standpunkt unterzuordnen.

Inzwischen sind jedoch zahlreiche deutsche wie amerikanische Historiker dem Ruf des frühen Schilling gefolgt und arbeiten mit solcher Energie und Intensität innerhalb der Grenzen von Konfessionalisierung und Staatenbildung, dass man diese Schule als eigenständigen Ansatz betrachten sollte. Er bietet den Vorteil, dass er die gesamte Diskussion über Kontinuität und Diskontinuität umgeht, indem er Luther und die Reformation als eine Sache der Konfessionen ernst nimmt, die dem Deutschland des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ihren unauslöschlichen Stempel aufgedrückt haben. Bedauerlicherweise fördert dieser Ansatz gerade auf Grund seiner Beschäftigung mit der Moderne eine Fixierung auf die Gegenwart, die mir als eine der großen Schwächen der neueren Geschichtsschreibung erscheint. Ein typisches Beispiel dafür bietet Richard Marius' Buch "Martin Luther. The Christian Between God and Death", das - anstatt den Versuch zu unternehmen, die Zeit oder das Denken Martin Luthers zu verstehen - mehrere offensichtlich moderne Reaktionen auf den Reformator präsentiert und ihn im Grunde als fanatischen Fundamentalisten des 20. Jahrhunderts erscheinen lässt. Eine solche Fixierung auf die Gegenwart mag zwar unterhaltsam sein, ist jedoch nicht haltbar. Was dagegen die faszinierende Vorstellung von einem Prozess der Reformation betrifft, so hat sie unser Verständnis des fünfzehnten Jahrhunderts stark beeinflusst. Wird der vermeintliche Prozess vom tatsächlichen Verlauf der Geschehnisse zum Scheitern gebracht oder konterkariert, so postuliert man - je nach der metahistorischen Position des Autors, der darüber nachdenkt - entweder eine Krise oder einen Fehlschlag. Trotz verheißungsvoller Forschungsansätze sowie der nüchternen Rekonstruktion des allmählichen Wandels, den andere Forscher und ich umfassend dokumentiert haben, sind...