12 Totò

Es ist unmöglich, Totò ohne das neapolitanische Subproletariat zu begreifen.

(Pasolini)

Ich möchte gern sein wie … der Protagonist eines Zeichentrickfilms.

(Totò)

Totò, der nach dem Ersten Weltkrieg zum neapolitanischen varietà und avanspettacolo ging und erst in den 30er Jahren zum Film kam, ist ein Kind der Straße, entstammt dem Subproletariat, steht aber auch dem neapolitanischen Kleinbürgertum, das stets am Rande des Ruins laviert, nahe. Durch das Klientelsystem lebt das neapolitanische Subproletariat traditionell in Abhängigkeit von einer korrupten, parasitären Adels- und Oberschicht. Der Reichtum dieser Schicht drückt sich nicht selten in deren Verschuldung (vor allem bei norditalienischen Banken) aus – ein Kredit, den man den Armen nicht gewährt. Totò selbst lebte in einer besonderen Abhängigkeit von dieser Schicht. Als illegitimer Sohn nannte er sich Antonio de Curtis Gagliardi Ducas Comnuno di Bisanzio und führte viele weitere Titel wie Herzog von Zypern, Erzritter des Hl. Römischen Reichs, Graf von Drivasto u.a.m. Den Adelsspiegel von Neapel, seine Lieblingslektüre, konnte er nahezu auswendig. Er kultivierte sein Leben lang eine gewisse noble Zurückgezogenheit, hinter der sich ein sehr ängstlicher Mensch verbarg: »Ich bin ängstlich in einer Weise, die man sich kaum vorstellen kann. Ich habe schon Angst, wenn man mir bloß jemand Unbekannten vorstellt.« Auch gegenüber Neapel pflegt er eine distanzierte Liebe. So geißelt er z.B. in dem Bühnenstück »Orlando curioso« von 1941 das Klientelsystem.

Das avanspettacolo, die populäre neapolitanische Bühne, ist Totòs Basis, der er auch im Film treu bleibt. An der historischen Wiege dieser Bühne steht Pulcinella, jener Zerrissene unter den italienischen Clowns, mit seinem weißen Gewand, mit Buckel und Spitzbauch, der ebenso traurig wie lustig ist und aus dem in diesem Jahrhundert Totò zum Vorschein kam, »a clown the way champagne is a wine« (Pauline Kael). Dies ist ein sehr stilisierter Clown, der die Mächtigen systematisch destruiert, aber nicht die Macht, der die Autoritäten, Militärs, Pfaffen attackiert, aber nicht die Autorität, der den Glanz und das Elend mit Bluff und Hochstapelei bekämpft, der gegen das Armsein ist, ohne die Armut zu bekämpfen. Es ist ein Clown, dem die Not näher ist als das Notwendige. Er ist so absorbiert im tagtäglichen Überlebenskampf, daß er nicht in der Lage ist, einen Gedanken auf die Zukunft zu verschwenden. Er lebt immer im Augenblick, spuckt, ist obszön; maßlos und gierig frißt er sogar seinen eigenen Kindern das Essen weg. Es gibt da eine lange Tradition von Darstellern, Altavilla, Petito, Scarpetta um die Jahrhundertwende, Maldacea, Taranto, Tina Pica, Petrolini, di Vico in den 20er und 30er Jahren, die drei de Filippo, Fabrizi, Macario, Viviani, Anna Magnani, Zeitgenossen von Totò (und die jüngsten Erben wie Sordi, Tognazzi, Gassman), aber keinem wird nachgerühmt, so überzeugend wie Totò das Moment der strengen Stilisierung, das der Figur Pulcinellas anhaftet, auf die Bühne und die Leinwand gebracht zu haben; allenfalls vielleicht der von Totò zutiefst geschätzte de Marco, zu dem sich Totò verhält wie Moser zu Girardi oder Valentin zu Karl Maxstadt.

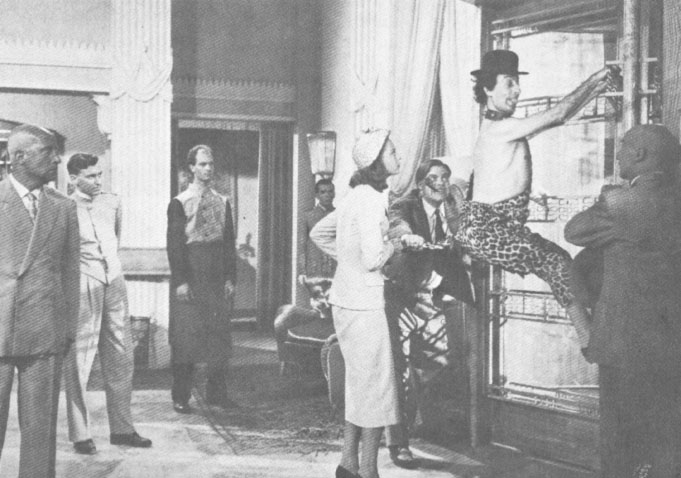

Totò in LA LOI C’EST LA LOI/1958 mit Fernandel. Der Ängstliche klammert sich an den Furchtsamen. Der Subproletarier fürchtet das Gesetz am meisten: Er lebt nicht außerhalb des Gesetzes, aber die kleine Gaunerei gehört trotzdem zu seinem täglichen Brot.

Körperlich ist Totò geometrisch wie eine Holzfigur; eine Rolle als Pinocchio war einer seiner größten Erfolge.[40] Seine smorfia, sein schiefes Kinn, sein unsymmetrisches Gesicht, ist wie ein Ausrutscher mit dem Schnitzmesser. »In einer absurden Symphonie der Bewegung«, meint Vittorio Viviani über Totò, gibt er »allen Teilen des Körpers die Autonomie.« Seine ruckartige Mimik, seine Pantomime, seine losgelösten, verselbständigten Körperfunktionen, die Bewegung von Kopf, Hals, Augen, Armen und Händen werden häufig mit der Technik der sizilianischen pupi verglichen. Alles ist wie im Puppentheater – oder auf dem Kasernenhof. »Siamo uomini o caporali?«[41] dürfte Totòs berühmtester Ausspruch sein, wo immer er mit dem Zugriff der Macht konfrontiert wird. Totò verkörpert häufig ein hilflos zappelndes Mannequin. Er ist der kleine Mann, »l’uomo qualunque«, der in eine Tretmühle geraten ist, aus der er nicht mehr herauskommt. Sein Gesicht ist zwar ohne Maske, hat aber dennoch maskenhafte Züge, zeigt darin eine doppelte Funktion, Groteske und Tristesse liegen nebeneinander, es ist »eine Welt in sich … ein stilisiertes Bild von Alter, Traurigkeit und Dekadenz« (Totò).

Gern äfft Totò Tiere und Maschinen nach: das noch nicht Menschliche und das nicht mehr Menschliche, das Mechanische in der Natur und das Mechanische außer der Natur. In einem Film besteht Totòs Rolle vor allem darin, eine Leiche zu spielen. Er bestreitet seinen Lebensunterhalt davon. Überall, wo man eine falsche Leiche braucht, springt er ein (NAPOLI MILLIONARIA/1950). Es ist eine Poesie der lebendigen Mechanik, eine Ironie des Absurden, die sich mit der Bosheit der Sozietät, der täglichen Paranoia paart. Totò: »Es war die Geschichte des Mannes von der Straße, der durch die Schuld der Politik zu einer Marionette wird.« Totò ist eine Marionette wie Buster Keaton, aber dabei gewalttätig wie ein Chaplin. Er arbeitet mit Mimik und körperlichen Zeichen zugleich.

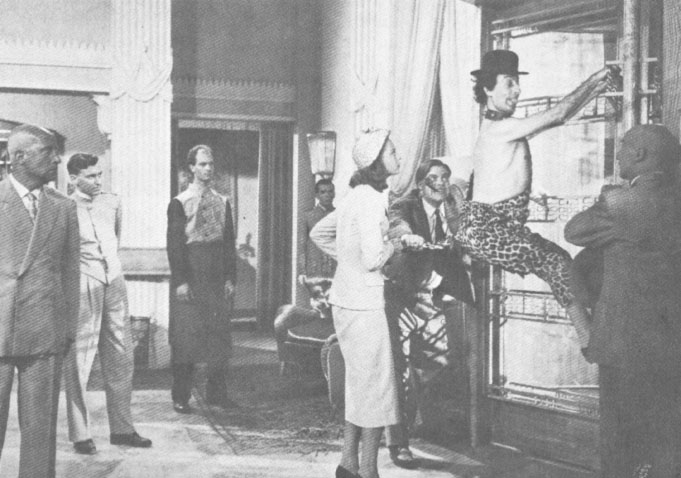

Totò in TOTOTARZAN/1950. Totò, der gerne Tiere nachäfft, benutzt jeden Vorwand, um seine animalische Seite auszuspielen.

Totòs Stellung zur Konkurrenz ist die des Subproletariers. Er ist das illegitime Anhängsel der Konkurrenz. Er konkurriert, aber nicht im Rahmen der Konkurrenz, denn es fehlen ihm alle Voraussetzungen und Mittel dazu. Selbst die Minimalanforderung, die Fähigkeit, sich dauerhaft in einen Arbeitsprozeß eingliedern zu lassen, fehlt; schon seine psychische Kondition zerbricht daran. Dennoch hängt er sich krampfhaft an die Konkurrenz dran, hat Angst, ihr den Rücken zu kehren. Es ist kein Zufall, daß Totò sein Leben lang panische Angst vor Chaplin hatte: Die größte Angst des Subproletariers ist es, auch noch seine soziale Randexistenz, seine Familie, sein Umfeld, sein Dach über dem Kopf zu verlieren und Tramp zu werden. In GUARDIE E LADRI (1951) ist sein größter Vorwurf gegen den Polizisten, der ihn verfolgt, nicht, daß dieser ihn verhaften will, sondern daß er ihm die eigene Familie entfremdet, er sich nicht mehr nach Hause traut, sondern unter Brücken schläft, sich herumtreiben muß.

Totòs Identität ist weder in der Konkurrenz noch außer der Konkurrenz. »Der Körper von Totò, unbestimmt, schreibt den Text seines Unterschieds«, heißt es bei François Géré. Er bleibt unbestimmt, indem er sich beständig auf die ganz bestimmte Situation einläßt. Er öffnet seinen Mantel wie Harpo und hat alles, was er in der bestimmten Situation braucht, zur Hand. Aber Totò ist weder Anarchist wie Harpo noch Tramp wie Chaplin. Er konkurriert, ohne zu konkurrieren. Eine Szene in TOTÒ A COLORI (1952) illustriert dies sehr schön. Die Szene spielt in einem Schlafwagen und geht auf alte commedia-Vorlagen zurück (»La camera ammobiliata«, »La camera fittata in tré«). Totò, der selbst kein Bett hat, zermürbt einen Reichen so lange, bis diesem der Schlaf vergeht, das Bett verleidet wird und Totò ihn zum Schluß aus dem Abteil wirft. Es geschieht dies alles durch den Einsatz von Sprache und Körpersprache, Mimik und Gestikulation, mit dem ganzen Repertoire des subproletarischen Clowns, dem »macchiettismo«.

Diese komische Technik zielt darauf ab, sein Gegenüber zu zermürben, indem man diesen in seiner Individualität, in allem, was seine erson und sein soziales Umfeld ausmacht, erschüttert. Angestrengt bemüht man sich, den Namen des Gegenübers, des »spalla«, falsch auszusprechen, betulich hegt man Zweifel über seinen Beruf, erkundigt sich heimtückisch nach dem Wohlergehen der Familie, dem Stand der Geschäfte etc. Mit enervierenden Gags (»lazzi«) und Verdrehungen (»frottola«) sägt man an seinem Selbstbewußtsein. Von besonderer Bedeutung ist dabei eine Technik, die Totò zwar nicht erfunden hat, in der er aber unumstrittener Meister war, das »tormentone«, das Aufblasen von Banalitäten. Sketche von fünf Minuten konnte Totò innerhalb einer Saison auf 50 Minuten bringen. »Er zerstört immer die Replik«, sagt Comencini über L’IMPERATORE DI CAPRI (1949). Und Totò selbst: »Eine Replik führen, wobei sich mein Degen verlängert; er verlängert sich, um den Gegner auf sichere Distanz zu halten, das ist die Art Degen, die mir gefällt …« Seine Zerstörungswut gilt dabei besonders der Professoral- und d’Annunzio-Sprache.[42] Totòs Rückwirkung auf die italienische Sprache wird auch von Linguisten registriert. »Die Wortwitze von Totò … haben dem Volk nicht nur geholfen, das Lächerliche einer pompös genützten Gelehrtensprache zu begreifen, sondern auch umgekehrt den wissenschaftlichen Charakter gewisser Lexikonsbegriffe, die in unpassendem Kontext mißbraucht werden« (Tullio de Mauro: Storia linguistica dell’ Italia unità). Totò verwahrt sich wie alle Clowns gegen die Verwechslung mit tagespolitischem Cabaret. Das Korrosive des Clowns geht an die Grundfesten, hat immer etwas Radikales an sich. Zum Schluß von TOTÒ A COLORI wird der in Italien sakrosankte Bersaglieri-Marsch verhöhnt. Dies war auch Bestandteil seiner Bühnenauftritte im faschistischen Italien. Totò hatte trotzdem relativ wenig Schwierigkeiten mit der Zensur; er hatte mehr Probleme mit Zensur und Selbstzensur im Kino als auf der Bühne. An die traditionelle Narrenfreiheit der Volksbühne wollte auch der italienische Faschismus nicht allzusehr rühren. Erst mit der deutschen Machtübernahme gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Situation für ihn kritisch, und er mußte untertauchen. Aber während des ganzen italienischen Faschismus konnte Totò seine Nummer »I tre moschettieri« bringen, in der Totò als d’Artagnan den Militarismus geißelt. Regelmäßiger Schluß seiner Bühnenauftritte war das Rausschmeißer-Lied. »Ich glaube, daß die Schafe – genug zum Blöken haben.« Einen ausgesprochen obszönen Sketch, »Volumineide« (1942), hatte er zusammen mit Anna Magnani. Unter Bezugnahme auf seine bemerkenswerte Nase spielte sie auf den Volksglauben vom Zusammenhang der Größe gewisser Körperteile an, indem sie sang: »Se tant mi dà tanto …« Unter dem Deckmantel der Tierliebe konnte Totò in ANIMALI PAZZI (1938) sein ganzes Repertoire abartiger Andeutungen ins Kino bringen. Er spielt in dem Film einen Arzt in einer Klinik für nervöse und perverse Tiere. Ado Kyrou preist die surrealistischen Qualitäten des Films.

Totò in TEMPI NOSTRI/1954 mit Sophia Loren. Totò, von der Bühne her grotesk-ausschweifende Obszönitäten gewohnt, arbeitet im weniger freizügigen Kino mit abgewandelten Mitteln wie dem Blick des Voyeurs.

Totò war natürlich ein gräßlicher Texttöter, genauso wie Moser, Valentin oder Fields. Im Film hält er sich prinzipiell an kein Drehbuch, er unterwirft alles seiner eigenen Gestikulation und Sprache – mit dem Nebeneffekt, daß Totò-Filme nicht exportierbar waren. »Wenn man eine Szene drehte, wurde klar, daß er nicht die leiseste Ahnung hatte, was davor und danach geschah. Wir beschränkten uns darauf, ihm bei jeder Szene die Stichworte zu geben. Verblüffenderweise traf er, sobald er zu spielen begann, exakt den richtigen Ton, selbst wenn er nicht wußte, ob die Person sich in Lebensgefahr begab oder von einem Gegner verfolgt wurde. Aus diesem Grunde lief er sehr langsam, was die anderen Akteure verpflichtete, ebenfalls langsam zu laufen, und es war unbedingt nötig, einen Tisch aufzustellen, um den man Runden drehen konnte und der die Illusion vermittelte, daß ein gewisser Abstand gewahrt bliebe« (Age).

Der Sprung von der Bühne zum Film warf eine Vielzahl von Problemen auf, die nicht immer sehr geschickt gelöst wurden. Vor allem trat ein Raumproblem auf, da Totò die passerella, eines der wichtigsten Hilfsmittel des avanspettacolo, gewohnt war. Die passeralla ist ein Laufsteg, der ins Publikum führt. Man mußte ihm die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen in einen imaginären Bühnenraum, aber auch umgekehrt die Möglichkeit, ins Publikum/in die Kamera zu gehen. Das avanspettacolo wird so zum avancinema. Hilfskonstruktionen wie der oben erwähnte Tisch gehören hierher. In Rossellinis DOV’E LA LIBERTA (1953) spielt ein Großteil des Films in dem offenen Treppenhaus einer italienischen Mietskaserne. Hier ist Totò vor allem deswegen so gut, weil der Ort der Handlung seiner Technik unmittelbar entgegenkommt. »Er konnte die Sache vorwärtsbringen und half uns durch die Intelligenz seines Spiels, wenngleich er von den Fragen der filmischen Inszenierung nichts verstand« (Steno).

Eine besondere Rolle spielen in Filmen mit Totò Großaufnahmen. Er ist einer der wenigen Komiker, die nicht nur Großaufnahmen zulassen, sondern geradezu erfordern. Jean-Louis Comolli und François Géré beschreiben eine Szene aus TOTÒ LE MOKO (1949) als Orgasmus des Gesichts. Totòs »Spiel an der Rampe« bekommt mitunter geradezu avantgardistische Züge, etwa wenn er den Dialog mit dem Publikum im Film sucht. In I SOLITI IGNOTI (1958) unterwirft er die eigene Person und die Personen im Film einem kritischen Räsonnement. In den 50er Jahren spielt Totò einige Pirandello-Rollen, in L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU und in QUESTA E LA VITA nach »La patente«. »La patente« ist die Rolle eines Zauberers ohne Publikum. Totò ist hier ganz düster und grotesk. Bei der Gelegenheit, eine amtliche Lizenz zu erhalten, gibt Totò eine wahrhaftige Zwangsvorstellung.

Totò, der Subproletarier, ist gleichzeitig Träger einer filmischen Subkultur, die Ende der 30er Jahre sich mit den Anfängen des Neorealismus überschneidet. »Aber auf einer unteren Ebene verlief die Entwicklung eines anderen Realismus, eines Realismus von unten, ohne Respekt und höheren Anspruch, grob, zusammengeschustert, was immer man möchte, und dennoch spöttisch, parodistisch, gewalttätig, clownesk, voller Einfälle, die wie von selbst kamen aus den Traditionen des Theaters und den populären Subkulturen. Das war Totò« (Jean-Louis Comolli/François Géré). Schon in seinem ersten Film, FERMO CON LE MANI (1936), spielt Totò ein armes Würstchen, mit dem jeder glaubt machen zu können, was ihm beliebt, der aber seine Peiniger mit beharrlichem Widerstand ihrer eigenen Borniertheit ausliefert.

Ungebildet wie Totò ist, ist ihm aufklärerisches Gedankengut fremd. Sein Widerstand erfolgt aus dem Geist beharrlicher Unbelehrbarkeit, von der Erfahrung zehrend, daß das Wissen ein Instrument der Herrschenden ist. Totò ist ebenso unbelehrbar wie naiv. Mit den Figuren unserer abendländischen Vorstellungswelt unterhält er sich, als wären sie ihm gute Bekannte. In GUARDIE E LADRI benötigt er dringend Blumen; er entwendet sie von einem Votivbild, indem er dem Heiligen klarmacht, daß er die Blumen viel dringender brauche. Diese Funktion Totòs hat Pasoloni in seinen Filmen mit Totò am besten erfaßt (UCCELLACCI E UCCELLINI/1966, LA TERRA VISTA DELLA LUNA, eine Episode aus LE STREGHE/1966 und CHE COSA SONO LE NUVOLE, eine Episode aus CAPRICCIO ALL’ITALIANA/1967). Es ist eine Welt der Unmittelbarkeit, höheren Einsichten unzugänglich und zugleich aufs naivste metaphysisch: Mit größter Selbstverständlichkeit führt der Clown einen Dialog mit dem Tod.