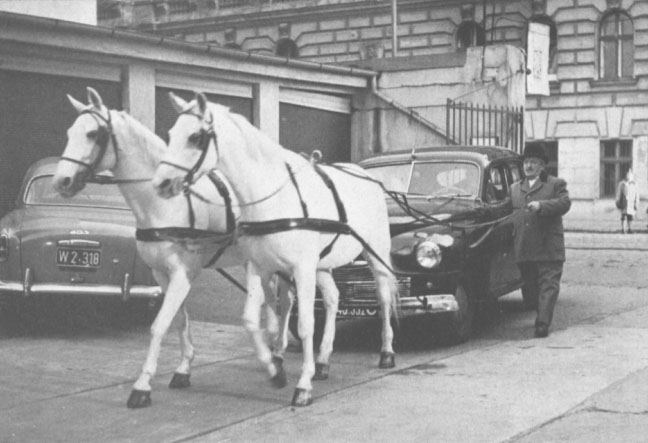

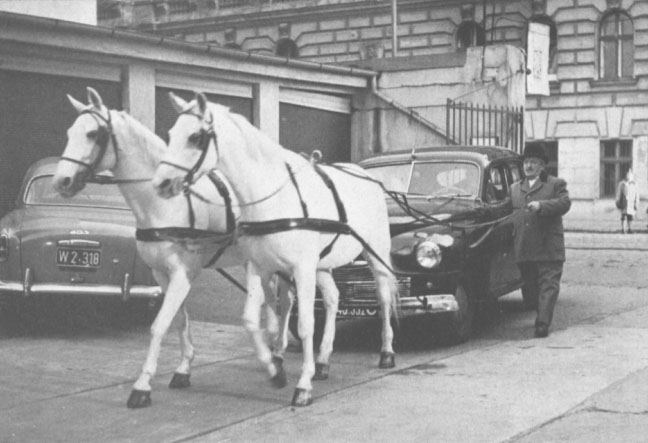

Hans Moser in HALLO TAXI/1958. Fiakerpferde sind besser als Pferdestärken: Hans Moser ist das praktizierte Vorurteil von der guten alten Zeit.

Der Moser bewegt sich wie ein Kakadu.

(Max Reinhardt)

Er war der berühmteste Wiener-Lieder-Interpret, ohne Stimme, und er war das berühmteste Mitglied der renommiertesten Wiener Bühnen, das nicht bühnenreif sprechen konnte.

(Helmuth Dimko)

Im deutschen Kulturbereich gibt es bekanntlich wenig Komik; lediglich die K. u. K.-Monarchie hat hier eine beachtliche Tradition gestiftet, eine Art verbohrte, kauzige Komik, deren Quelle und Gegenstand die austriarkische Reaktion gegen alle soziale Entwicklung ist, eine Reaktion, die den Muff, an dem das Leben zu ersticken droht, so liebgewonnen hat, daß sie um seiner Konservierung willen gegen den Fortschritt polemisiert; es ist jene falsche Fortschrittskritik, die das Negative daran nur aufspürt, um es gegen jeden Fortschritt auszuspielen: Fortschrittsfeindlichkeit. Die komischen Gestalten bei Molnár, Schnitzler, Hofmannsthal, Raimund, Nestroy, Horváth sind verschrobene Spitzwegnaturen. Nicht weniger ihre volkstümlichen Äquivalente, der Taddädel, der Safaladibruder, der Staberl, der Hanswurst.

Hans Moser ist das nachgeborene Kind dieser Tradition. Während ein Komödiant wie Girardi noch die schneidige ruhmreiche Donaumonarchie zu verkörpern vermochte, ist Hans Moser in denselben Rollen nur noch ein ramponierter, zerknautschter und desillusionierter Erbe. Und zugleich der letzte legitime Erbe; »Anton der Letzte«, »seine letzte Liebe« und dergleichen Benennungen sind nicht zufällig. Hans Moser ist das praktizierte Vorurteil von der guten alten Zeit, in der alles besser war, ein Vorurteil, das gleichzeitig in seinen melancholisch-nostalgischen Heurigenliedern und selbstgenügsamen Sprüchen Lügen gestraft wird. Sei es das rührselig alberne Lied von der Reblaus oder das Hobellied, das das Einverständnis mit der eigenen armseligen Existenz explizit macht. Oder sein Wiener Vorstadtschmäh wie »nur net hudeln«, »Küß die Hand«, »Verehrung«, »Servus« …, der das ganze Vokabular des gemütvollen Einrichtens in wenig erbaulichen Verhältnissen stilisiert. Überhaupt das unterwürfige Servus = Diener: »Dienerrollen bringen mir Glück«, sagt Hans Moser von sich selbst zu Recht.

Hans Moser in HALLO TAXI/1958. Fiakerpferde sind besser als Pferdestärken: Hans Moser ist das praktizierte Vorurteil von der guten alten Zeit.

Dieses sich Durchwurschteln durchs Leben, wie es halt ist, hat freilich auch seine andere Seite, was man zuallererst an Mosers sprachlicher und gestischer Präsentation bemerkt: Das windelweiche Wienerische, das jeden Konflikt mit salbaderndem Schmieröl vermeidet, wird durch Mosers brüchige Sprechweise aufgerauht, durch Anakoluthe und »Sprachkrepierer« (Dimko) aller Art verunsichert, und seine rastlosen Hände, die in ihrem barocken Bewegungsüberschwang das Durchwurschteln illustrieren, verbreiten eine beständige hysterische Geschäftigkeit, ganz im Gegensatz zu Grinzinger Grübigkeit, Nußdorfer Schrammeln, Wienerwald-Seligkeit und Kaffeehausatmosphäre. Jedes für sich tut seine Wirkung; nach einem Hinweis, den ich Herbert Holba verdanke, sollte man einmal den Ton abschalten, wenn ein Moserfilm im Fernsehen kommt, und nur das Spiel seiner Hände beobachten oder, was genauso geht, einmal dem Fernsehapparat den Rücken zukehren und nur auf den Ton achten. In jedem Fall wird man feststellen, daß dieser Mensch eine auf kuriose Weise elegante Technik beherrscht, eine ansteckende innere Unruhe zu verbreiten, die wahrhaft der Inbegriff jener spezifischen Wiener Gemütlichkeit ist, die sich notwendig mit grantelnder Unzufriedenheit paart: Weil die Verhältnisse gar nicht so schön sind, in denen man sich gemütvoll einrichtet, nörgelt man an allem und jedem herum, ohne sich deswegen aber gegen eben jene Verhältnisse selbst zu wenden. Die Umgangssprache kennt dafür übrigens einen exakten Ausdruck, der untrennbar mit dem Namen Moser verknüpft ist: mosern.

Es ist der große Unterschied Hans Mosers zu vielen anderen Komikern und sicher auch ein Teil seiner spezifisch europäischen Qualität, daß sich seine Komik unmittelbar als eine Sache des Gemüts darstellt. Gegenüber seiner seelischen Plastizität nehmen sich die meisten Hollywoodkomiker mechanisch aus. Ein Satz, den Sokoloff in den »Artisten« zu Moser sagte, trifft auf wunderliche Weise diesen Punkt: »Ich sehe an dir nicht deine komischen Beine. – Ich sehe an dir dein komisches Herz.« Moser macht ständig den Übergang von gemütvoller Melancholie zu ungemütlicher Cholerik, ein seelischer Schwebezustand aus verschluckter Wut, mürrischer Vertraulichkeit, gekränktem Phlegma und galliger Resignation.

Selbst Mosers Antisprache, sein berühmtes Nuscheln, ist in sich noch einmal eine sehr gefühlvolle Sache, Hans Moser nuschelt durchaus musikalisch, wie Ihering feststellt. Krächzende Zischlaute konnten in bedrohliche Diskanttöne umschlagen, um dann den unterdrückten Schreikrampf in einem Pfeifton ausklingen zu lassen. Anton Kuh spricht von seinem Organ, das »zugleich kräht und flötet, im Lachen jedoch aus den Fugen geht, von Alkohol zerbröckelt … Da beginnt in der tiefsten Tiefe eines verschlampten Bronchialkatarrhs etwas zu hutschen und schaukeln, wider Willen kommen aus dem leicht geöffneten Mund Erheiterungsgluckser, es strömt und faucht, aber der Lachkrampfvorrat wird nicht ausgegeben, die sittsame Gurgel siegt über das freche Zwerchfell. Es ist nicht wiederzugeben. Dieser Pyrrhussieg des Ernstbleibens wiegt wie ein Triumph des Gelächters. »In FRASQUITA (1934) äußert sich Moser selbst, am Telefon, über sein Nuscheln: »Was, ich nuschle? – Ich nuschle nicht! Und außerdem werde ich wegen Ihnen keinen Sprechkurs nehmen … Wir sind ja nicht am Burgtheater.«

Hans Moser in OBER, ZAHLEN/1957. Mosern: der halbherzige Widerstand des Subalternen. Mit geborstener Stimme nuschelt er ins Telefon, die Kommunikation behindernd.

Wenn man Mosers Sprachzerstörung vergleicht mit Fields, der ihm sozial wie auch sprachtechnisch nahesteht, wird seine Besonderheit schlagartig sichtbar. Fields’ schnarrende und gurgelnde Sprachfantasien konstruieren einen selbständigen sprachlichen Kosmos, Mosers zerhackte Eloquenz läßt die Pointen unter den Tisch fallen und bringt sie trotzdem in jeder Wendung überdeutlich zum Ausdruck. »Er konnte sich ausdrücken, ohne sich richtig ausdrücken zu können« (Friedrich Luft). Wo andere sich in umständlichen Sentenzen ergehen, reduziert Moser alles in die Klangfarbe einer konsonierenden Wortkrücke. »Wie nemma m’r’n denn?« oder bloß: »Sammrrrs?« Er ist ein »Genie der kleinen Nuance«, sagt Siegfried Geyer.

»Gehn S’, san S’ net fad«, sagt der Wiener zu jedem, der sich in seiner Gesellschaft langweilt.

(Karl Kraus)

Moser igelt sich in der Realität ein, gepanzert gegen jede Veränderung; bei ihm gibt es deshalb auch weder sprachliche noch kinematographische Surrealismen, mit denen sich alle die Filmkomiker herumschlagen müssen, die auf die eine oder andere Weise in den Sog dessen geraten sind, was man den Fortschritt nennt. Dafür besteht eine heimliche Seelenverwandtschaft zum Existentialismus. Wie hier eine grantige akademische Laune als Philosophie daherkommt, das hat so manche Parallele zu dem versponnenen System der Renitenz, das aus Mosers Denkwerkstatt stammt. Ich entnehme Sartres »L’Etre et le néant« folgende Beschreibung eines Kellners, wie sie auch für Moser, etwa in den WIENER G’SCHICHTEN (1940), gelten könnte: »Er hat eine vitale und ausschweifende Gestik, allzu korrekt, allzu eilig, er kommt auf die Gäste übertrieben hurtig zu, dienert mit übertriebener Geschäftigkeit, seine Stimme und sein Blick zeigen ein allzu joviales Interesse an der Bestellung des Gastes; und da kommt er zurück, mit dem Schritt einer Stechuhr trägt er sein Tablett in geradezu seiltänzerischem Übermut, indem er es in einem instabilen Gleichgewicht hält, das beständig zusammenbricht und das er beständig durch eine lässige Bewegung des Arms und der Hand wiederherstellt.«

Sartre bringt dies im Zusammenhang mit der Freiheit der Vorstellung, die über das Sein triumphiert. Auf was für ein gefährliches Spiel mit der Gedankenfreiheit er sich dabei einläßt, hat Herbert Marcuse in seiner Kritik von »L’Etre et le néant« hinlänglich abgehandelt. Hier nur Andeutungsweises. Sartre kommentiert: »Er spielt, Kaffeehauskellner zu sein.« Eigentlich ist er gar kein Subalterner, sondern einer, der sich herbeiläßt, es zu sein. Es ist im Grunde ein subjektiver Idealismus, psychologisch aufgewärmt. Aber zwischen der Pariser Kaffeehausphilosophie und der Wiener Kaffeehausnörgelei gibt es mehr Gemeinsames als nur die Atmosphäre.

Wie Mosers Subalterne voller widerwilliger Geschäftigkeit sich aus ihrer dienenden Rolle heraus stänkernd zu Herren der Situation machen, das ist durchaus ein praktisches Äquivalent dieser Philosophie: »Er redet per du mit den zwei Gentlemen, nicht aus Frechheit, sondern in der Hitze manueller Betätigung … doch auch von deren Gipfel herab. Die Fracht steigt und sinkt unter der Lärmpeitsche. Dann setzt sich der Dienstmann plötzlich ermüdet auf die unbezwungene Müh, benützt die Arbeit als Ausruhbankl. Es ist ja sein Koffer, seiner unwahrscheinlichen Muskelleistung übertragen, sein Professions- und Klasseneigentum in einer muskelschlaffen, nägelmanikürten Zeit … Man möchte nicht gern Herr bei so einem Dienstmann sein … eine magische Verknüpfung aus Hobellied und 8-Stunden-Tag« (Anton Kuh über den Dienstmann-Sketch). Moser stellt sich beständig rhetorisch neben seine eigene Existenz, so, als könnte er sie jederzeit und ohne weiteres abstreifen. Man betrachte nur einige seiner Standard-Aussprüche. »Kann i denn fliagn? I kann do net fliagn.« »Dreinreden vertrag i net, das macht mich nervös.« »Auf gebaut kommt’s net an. Schaun S’ mei Alte an …« »Jetzt kriag’n S’ gar nix, weil i ka Geld hab’. I hab’ ja net g’wußt, daß i verlier.« Selbstredend ist in Mosers bloßem kritischen Räsonnement unterstellt, daß es bei der nörglerischen Distanz bleibt, bar jeder Konsequenz.

Moser ist, wie Arno Schmidt ironisch bemerkt, »der liebe kleine Schelm« des deutschen Films. Genauso schnell, wie Moser scheinradikal alles in Frage stellt, wiegelt er auch wieder ab, wenn man ihn festlegen will. Da platzt er plötzlich mit einem »I hab nix g’sagt« heraus oder stellt sich blöd. Mit einem einzigen »Öha!«, »Aber woher?« oder schlicht »Was?« negiert er ganze Kausalketten. In ANTON DER LETZTE (1939) empört er sich über eine Mißgeburt von Kleinkind: »Der hat ja gar keine Zähne!« Als man ihn aufklärt, daß dies so sein müsse, warnt er jeden, der sich dem Kleinen nähert: »Sie brauchen nicht zu erschrecken, daß er keine Zähne hat!« Man stelle sich vor, mit welcher Bosheit Valentin oder Fields auf diesem Mangel insistiert hätten. In MEINE TOCHTER LEBT IN WIEN (1940) packt Moser von drei Mägden assistiert seine Reisetasche. Es dauert nicht lang und die Wäsche ist voll Slivovitz, der einzupackende Wecker mißt bedrohlich die fortrückende Zeit, die Schlüssel sind verloren, und das Telefon ist in der Reisetasche; ähnlich in der FAMILIE SCHIMEK (1935), wo das Telefon in einem Kasten verpackt wohlverschlossen vor sich hinklingelt. »Die Telefonschnur aber abzuschneiden wie der Vagabund Chaplin, dazu ist Moser nicht imstande« (Karsten Witte).

Unsere Schriftsprachen, alle – auch die deutsche – sind wie Hosen mit Bügelfalten, von denen die eine wie die andere ist. Der Dialekt aber ist die Hose der kleinen Leut’, verknautscht und ausg’franst und wesensgleich mit dem, der sie anhat.

(Moser)

Mosers bevorzugte Rollen sind Subalterne. Es sind standesbewußte Personen, deren Standesbewußtsein mit ihrer tatsächlichen Abhängigkeit konform geht. In ihrer sozialen Stellung befinden sie sich in relativer Nähe zu Fields’ Kleinkrämerrollen. Wo Fields ein misanthropes Stachelschwein ist, igeln sie sich menschenscheu ein. Wo Fields den traurigen Charme von fish and chips verspritzt, besitzen sie den klebrigen Esprit einer Sachertorte. Wo Fields versumpft ist, sind sie benebelt: »Das ist ein Mensch, der obgleich gegenwärtig nüchtern, eine Unsumme unausgeschlafener Räusche in seinem Organismus beherbergt … er ist nicht so sehr übernächtig als ›untertägig‹ …« (Anton Kuh).

Mosers Gestalten sind Bucklige, die durch widrige Umstände zu Revoluzzern werden; sie revoltieren dagegen, daß man an ihrer Position etwas ändern will. Dabei macht sich meist die Abhängigkeit bemerkbar, die der tiefere Grund ihres Standesbewußtseins, ihrer Rechtschaffenheit und Ehrbarkeit ist. Mit allen Mitteln, die ihnen ihre verklemmte Wohlanständigkeit erlaubt, laufen sie Sturm gegen die kleinste Veränderung ihrer Lebensumstände. Man lüftet sicherlich kein besonderes Geheimnis, wenn man erwähnt, daß zu einem so überzeugenden Spiel eine gehörige Portion Selbstdarstellung gehört. Jener junge Mann namens Jean Juliet, der Schauspieler werden wollte und sich als Künstler wienerisch in Hans Moser umtaufte, mußte in fast 30 Jahren erst ein knausriger Grantler werden, der verbissen an seiner kümmerlichen Existenz hing, bis ihm endlich der Durchbruch gelang. Mosers Figuren sind in sich selbst identisch. »Dieser Moser ist gar kein Schauspieler, sondern ein ›Wahrspieler‹«, sagt Max Reinhardt über den kleinen Mann vom Naschmarkt. Hans Mosers Talent war lange verkannt, er mußte oft mehr Reklamezettel fürs Theater verteilen, als er selbst zum Theaterspielen kam, und auch Zwischenspiele an der Josephsstadt oder im Theater an der Wien änderten lange nichts an seiner eigentlichen Existenz als Kleindarsteller im Varieté, im Ronacher oder am Prater.

Erst als der große Talentabsahner Max Reinhardt ihn »entdeckte«, konnte man an Moser nicht mehr vorbei. Die Max-Reinhardt-Inszenierung der »Artisten« von Walters/Hopkins (1927/28) wurde Mosers großer Durchbruch. Die Kritiken überschlugen sich jetzt. »Moser macht die Antrittsvisite als gehetzter, jedem Besucher der Vorstellung nachlaufender, vor Aufregung Blut schwitzender Inspizient« (Emil Faktor). »Seitdem ich in Wien seinen Dienstmann, der einen Koffer bringt, gesehen habe, bin ich diesem Wohltäter verfallen« (Monty Jakobs). »Aber da ist der neue Mann, ich höre ihn noch in Salzburg als Weber Zettel-Pyramus quäken und grunzen, Hans Moser. Was hat er nun zu leiden, als hin und her gejagter Inspizient des Varietés, als Mädchen für alles, was schiefgeht! Wie hetzt der Gehetzte! Wie durchfurcht ihm die Pflicht und die Angst die sorgenvolle Stirn bis ins Haar, und selbst seine Nase leidet mit. Er hatte den stärksten Erfolg des Abends« (Fritz Engel). Kerr versteigt sich 1931 sogar zu der Huldigung: »Moser … Das ist der Zauberkönig.«

Trotz seiner großen Erfolge blieb Mosers Theaterarbeit sporadisch. Dafür setzte mit dem Tonfilm seine selten umfangreiche Filmkarriere ein; insgesamt wirkte Hans Moser in 145 Filmen mit. Gleich zu Beginn der Tonfilmzeit wurden zwei seiner bekanntesten Sketche, »Der Dienstmann« und »Ein angenehmer Patient«, verfilmt. In vielfachen Variationen griff Moser immer wieder auf seine Bühnensketche im Film zurück. Leider gibt es von dem Sketch »Die zwei Pompfinebrer« keine Filmadaption. In diesem Sketch irrt sich Moser als Pompfunèbre, als Leichenträger, im Stockwerk und gerät in eine Hochzeitsfeier. Chaplin, der den Sketch in Wien sah, war so begeistert, daß er von Moser die englischen Rechte für den Sketch erwarb. Chaplin hat den Sketch später nie benützt und meinte auch selbst: »So komisch wie Moser werde ich die Rolle kaum spielen können.«

Im großen und ganzen sind Mosers Filmrollen eine vertane Chance der Filmgeschichte. Die Regisseure Forst, Emo, Kertesz, Preminger, Bolvary, die Marischkas, Ucicky, Lamac, Baky, Antel oder Boese sind alle geschickte Profis des deutschen Kinos, und ihre Filme mögen durchaus auch Qualitäten haben, aber jenes Talent, das einen adäquaten Moser-Film zustande gebracht hätte, fehlt. Die vergleichsweise gelungensten Filme mit Hans Moser sind SCHABERNACK (1936), DREIZEHN STÜHLE (1938), ANTON DER LETZTE (1939), DAS EKEL (1939), SIEBEN JAHRE PECH (1940), DER HERR IM HAUS (1940), WIENER G’SCHICHTEN (1940), MEINE TOCHTER LEBT IN WIEN (1940), SCHRAMMELN (1944), DER HOFRAT GEIGER (1948) und HALLO, DIENSTMANN (1951). Bemerkenswert sind auch seine Nebenrollen in FRASQUITA (1934) sowie in den Willi-Forst-Filmen LEISE FLEHEN MEINE LIEDER (1933), MASKERADE (1934), BURGTHEATER (1936) und WIENER BLUT (1942).

Eine Sonderstellung nehmen die beiden Werner-Hochbaum-Filme VORSTADTVARIETE (1935) und HANNERL UND IHRE LIEBHABER (1936) sowie DAS GÄSSCHEN ZUM PARADIES (1936) – Mosers Lieblingsfilm – ein. In diesen Filmen spielt Moser weniger komisch, sondern geradezu dokumentarisch einen Bauern, der nicht aus seiner biederen Haut kann, oder einen Hundefänger, der zum Tierfreund wird. Im GÄSSCHEN ZUM PARADIES ist er auch etwas auf den Spuren von Chaplins THE KID. Abkupfern gehört beim Komiker zum Handwerk, das Plagiat beginnt erst da, wo der Komiker nicht in der Lage ist, fremdes Material für seinen Typus eigenständig aufzubereiten. In ROSEN IN TIROL (1940) bedient sich Moser bei Valentins DER VERHEXTE SCHEINWERFER. Er hat ein Stuhlbein auf dem Fuß und das Wort »Fuß« fällt ihm nicht ein. Er breitet die Szene ganz umständlich, behäbig mosernd aus.

Moser war im Film ein Pointenräuber übelster Sorte. Leo Slezak beklagte sich über CONFETTI (1936): »Die Rolle ist der größte Dreck, den es gibt, und ich bin wirklich nur dazu da, um dem Moser die Stichworte zu geben. Er spielt bei jedem Abgang seine mimischen Soloszenen, und er schlägt damit alles Vorhergegangene.« Man wußte beim Drehen nie, was Moser machen würde. Sowohl auf der Bühne wie beim Film bearbeitete er seine Texte, oft auch das ganze Drehbuch. Helmut Qualtinger berichtet über die Dreharbeiten zu EINEN JUX WILL ER SICH MACHEN (1953): »In der Früh, bevor die Dreharbeiten begonnen haben, ist der Moser in die einzelnen Garderoben gekommen und hat jedem seiner Partner einen völlig neu bearbeiteten Text überreicht. Er hat also nicht nur seine eigene Rolle für sich formuliert, sondern auch die Dialogstellen, die wir mit ihm zu spielen hatten. Bei Moser wurde das fast immer akzeptiert. Auf diese Weise hatte er, in seiner gestochenen Kurrentschrift, das halbe Drehbuch neu geschrieben.« Und Karl Paryla über die Bühneninszenierung desselben Stücks 1959: »Moser brachte für seinen Melchior so viele Ideen, so viel an Situationskomik, an Erfindungen, Spiel und Gestik mit, daß seine Rolle schließlich doppelt so lang war, wie von Nestroy vorgesehen. Ich würde sagen, er hat als Schauspieler Nestroy genial weitergedichtet.«

Für die meisten Filmrollen gilt jedenfalls Hans Mosers eigenes Urteil: »So alt kann i gar net werdn, daß i net wüßt, wie man an Schmarrn veredeln tut.« Die meisten Filme sind einfach zu trostlos, als daß es großen Sinn hätte, auf sie im einzelnen einzugehen. Hinzu kommt noch, daß Hans Moser im Dritten Reich so ungefähr bei allem mitmachen mußte, wozu man ihn wünschte, da er mit dem Regime ein privates Arrangement getroffen hatte: Ausnahmeregelung für seine nichtarische Frau gegen Willfährigkeit des populären Darstellers.[43]

Man möchte nicht gern Herr bei so einem Dienstmann sein … Mit solchen kleinen Leuten ist nicht gut Kirschen essen.

(Anton Kuh)

Ein durchaus geschickter dramaturgischer Einfall war die Konfrontation des komischen Naturtalents Moser mit dem aalglatten Profikomiker Theo Lingen (vor allem in den Filmen von E.W. Emo). »Seine Menschen haben den Beruf, komisch zu sein (gemeint: Lingen), Mosers Menschen sind komisch durch die Ausübung ihres Berufs«, schreibt Ihering. Tatsächlich gibt es keinen schreienderen Gegensatz als die österreichische Gschaftlhuberei in der Ausübung eines Berufs und die preußische professionelle Geschäftigkeit. Der Preuße und der Österreicher sind der wahre Gegensatz, sie strafen sich gegenseitig mit tödlicher Mißachtung, sie ignorieren sich.[44] Mit geborstener Stimme, wie ein gekränkter Pinguin, läßt Moser Lingen wissen: »Is eine Gemeinheit … mit Ihna red’ i überhaupt nimma.«

Es gibt nichts, was Hans Moser schwerer trifft, tiefer verletzt, als schnoddrige Weltläufigkeit. Bohrende Kleinlichkeit hält er allem Großkotzigen entgegen. In allen seinen Sketchen heischt er Respekt, und seine Komik entzündet sich daran, daß er Normverletzungen moniert. Im Dienstmann-Sketch bemängelt er an die sieben bis acht Normverletzungen; der Koffer ist gar kein Koffer, sondern ein Möbelstück, der Koffer ist falsch angepampft (gepackt), der Koffer ist zu schwer für nur einen Dienstmann, laut Wiener Dienstmann-Vorschrift darf einem Dienstmann keine nichtorganisierte Person beim Tragen helfen, beim Tragen darf nicht geredet werden, wer kein Geld hat, kriegt auch nichts getragen … In den »Zwei Pompfinebrer« beklagt der Sargträger die unpassende Stimmung der Hochzeitsgäste, die mangelnden Vorbereitungen, die pietätlose Kleidung, die feuchtfröhlichen Begleitumstände …

Die Subalternen, die Moser spielt, die kleinen Beamten, Diener, Kellner, Overlooker, Inspizienten, Dienstmänner, Hausmeister …, sind alles Personen, die zwar keine Macht besitzen, aber an die Macht delegiert ist. Gerade weil Moser keine reale Macht besitzt, ist er tödlich beleidigt, wenn jemand seinen Machtbereich tangiert. Ursache und Gegenstand seiner Hinterhof- und Kaffeehausrevolten ist stets die Mißachtung seiner Person, die er mit der geborgten Macht zu objektivieren versucht. Fühlt er sich in seiner Ehre angegriffen, so kann es vorkommen, daß er gegen die soziale Rangordnung, die ihm sonst heilig ist, nach oben hackt. »Höh, Sie!, des geht fei zu weit!« sprudelt er so einem ehrabschneiderischen Grafen entgegen, während er ihn am Schlawittchen packt und ihm ein paar Backpfeifen verpaßt.

Hans Moser in DER KONGRESS TANZT/1955. Rechthaberisch und wichtigtuerisch, wie er ist, provoziert er den Konflikt mit dem Recht und die Demonstration seiner eigenen Bedeutungslosigkeit.

Als Anwalt des kleinen Mannes will er zumindest die Form gewahrt sehen, als Person verlangt er Respekt, und wenn er schon nicht mächtig ist, so hält er doch auf Amt und Würde, und wenn er auch nichts Nennenswertes besitzt, so will er zumindest sein Recht behalten. Für ihn hat das Recht gerade deshalb einen Wert, weil es ihm materiell gar nichts nützen kann. Um so mehr ist er Rechtsidealist, verteidigt seine geborgte Macht mit Rechthaberei. Denn genauso wie mit der Macht hält er es mit der Kodifizierung der Macht, mit dem Recht. Unkritisch gegenüber dem objektiven Charakter des Rechts, in dem mit der Macht auch die Armut des kleinen Mannes kodifiziert ist, wirkt Moser, der Querulant, die Zuwiderwurz, mit seinen Beschwerden, Eingaben, Petitionen und Anzeigen mitunter wie »ein kleiner Poltergeist des Poujadismus« (Karsten Witte).

Rechthaberei ist für Moser eine Sache der Menschenwürde, und rechthaberisch, wie er ist, hat er auch andauernd mit dem Kadi zu tun. Aber dort blitzt er gerade deswegen ab; wer so mit dem Recht umgeht, verkennt gerade, was das Recht ist. »Suchen Sie sich einen anderen Angeklagten, und ich suche mir ein anderes Gericht«, giftet er einen Richter an, der auf seinem abstrakten Rechtsstandpunkt beharrt (DAS EKEL). Das Recht ist keine private Sache, und wer es als solche handhabt, dem gehört ein Denkzettel verpaßt. So werden Hans Mosers kleinliche Revolten häufig mit Ordnungsstrafen erstickt, oder er wird gefeuert, strafversetzt, mitunter sogar eingesperrt. Oder, wie es Hegel vom großmütigen Standpunkt des Eigentums aus formuliert: »Hat jemand kein Interesse als sein formelles Recht, so kann dies reiner Eigensinn sein, wie es einem beschränkten Herzen und Gemüte oft zukommt; denn der rohe Mensch versteift sich am meisten auf sein Recht, indes der großartige Sinn darauf sieht, was die Sache sonst noch für Seiten hat.«