9. »Die« Leute

Nachdem kurz nach dem Jahresbeginn 2022 der Krieg begann und die Zeitenwende ausgerufen wurde, lösten sich bei mir so ziemlich alle Perspektiven auf, die mein politisches Denken und mein Handeln als Bürger bis dahin mit Optimismus ausgestattet hatten. Sicher, viele Bemühungen um das, was ich das »Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt« nenne, waren zäh, der Kampf gegen den Klimawandel kam nicht voran, die soziale Ungerechtigkeit vergrößerte sich, vieles erwies sich als veränderungsresistenter, als ich hoffen wollte. Aber man kann zur Ermunterung Hans Rosling lesen, um sich zu vergewissern, was sich in den letzten Jahrzehnten auf der Welt alles verbessert hat, Futurzwei -Geschichten schreiben, in ein Konzert gehen oder schwimmen, sich mit Freundinnen und Freunden treffen, Pläne schmieden, sich aktiv in oder für etwas einbringen, dann geht es schon wieder. Frustbekämpfung ist auch eine Kulturtechnik, in einem kleinen Buch haben wir eine Menge sehr aktiver Leute dazu etwas schreiben lassen. [148] Wenn man in einem Land wie Deutschland aufwachsen, lernen und leben durfte, ist es überheblich, frustriert zu sein und über das Leben zu klagen.

Aber einige der Menschen, die schon Texte zu ihren Strategien der Frustbewältigung geschickt hatten, baten noch um eine Überarbeitungsmöglichkeit, nachdem Putin die Ukraine überfallen hatte. Ihnen ging es offenbar so wie mir: Viele Hoffnungen auf positive Veränderungen vaporisierten sich; man wusste, jetzt würde sich vieles gegen jene sozialökologische Transformation richten, für die wir alle arbeiteten und auf die wir alle hofften. Binnen Wochen wurde klar: Energiesicherheit, nicht Klimaschutz ist das Thema der kommenden Jahre. Verteidigung und Rüstung, nicht Frieden und schon gar nicht künftige Friedensordnungen ruft der Zeitgeist aus.

Mit Überraschung musste ich drei Phänomene zur Kenntnis nehmen. Zu allen hatte ich wissenschaftlich lange gearbeitet und wusste daher, dass sie historisch immer mal wieder vorgekommen sind, aber ich hätte nicht geglaubt, sie in meiner Realität, in meiner Lebenszeit , meiner Welt einmal live und in Farbe antreffen zu müssen – als hätte ich mich gegen mein eigenes Wissen immunisiert. Phänomen Nummer eins ist, dass zivilisatorische Fortschritte nie gesichert sind. Phänomen zwei ist, dass Menschen ihre Überzeugungen im Zeitraffer ändern können. Und drei, dass die Regression viel schneller geht als die Progression.

Der Fortschritt ist, was die wesentlichen Dinge angeht, eine Schnecke. Aber wie schnell Überzeugungen, Meinungen, Haltungen zurückfallen auf eine Stufe, die man zivilisatorisch längst schon überwunden glaubte, das erschließt sich, wenn man »Die Welt von gestern« von Stefan Zweig , »Die Geschichte eines Deutschen« von Sebastian Haffner oder die Tagebücher von Victor Klemperer liest. Alle sind sie zutiefst irritiert über die geradezu zeitrafferartig sich vollziehenden Transformationen der Wahrnehmungen, Deutungen und Einstellungen ihrer Zeitgenossen, besonders der Kolleginnen und Kollegen. Niemand hätte bis dato für möglich gehalten, dass man als Universitätsprofessor, als weltbekannter Autor oder auch als Richter innerhalb von wenigen Wochen zu einer anderen Sorte von Menschen gerechnet werden könnte. Und dass sich zu dem frappierend schnellen und radikalen Vorgang der Ausschließung, wie ihn etwa jüdische Deutsche gleich zu Beginn des Jahres 1933 erlebten, gar kein Protest regt, keine Hand hebt. Sondern alle, auf die man sich zivilisatorisch verlassen hatte, ihren Modus finden, die »neue Zeit« mit ihrem persönlichen Verhalten in Gleichklang zu bringen – am Schlimmsten noch, indem sie denjenigen, die sie aus dem Universum ihrer Verbindlichkeit kicken, ihr Bedauern und Verständnis ausdrücken.

Ich nenne dieses Phänomen »shifting baselines« , [149] die rasend schnelle normative Anpassung an veränderte oder als verändert nur wahrgenommene Verhältnisse. Die menschliche Lebensform bezieht ihre Überlebenstauglichkeit aus einer unglaublichen Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichsten Umweltbedingungen, und das geht damit einher, dass es insbesondere im Prozess der sich vollziehenden sozialen Veränderungen für die Wahrnehmung keine Referenzpunkte zu geben scheint, die markieren: »Gerade war das, was du jetzt denkst, fühlst, erwartest, für dich noch tabu, undenkbar, ja unfühlbar. Das ist eine Wendung um 180 Grad!« Im Gegenteil: So, wie man jetzt die Sache sieht, erscheint es als das Natürlichste, und im Grunde ist man schon immer so gewesen. Das gilt naturgemäß für die Zugehörigen, die meist auch Profiteure der »neuen Zeit« sind. Wer als Ausgegrenzte die Vorgänge von der anderen Seite her erlebt, an den Rand gedrängt, verächtlich gemacht und beraubt wird, hat natürlich den Referenzpunkt klar vor Augen: als man seinen Schreibtisch räumen musste, als man zum ersten Mal geschlagen wurde, als sie einen von der Schule warfen.

Historische Beispiele für shifting baselines gibt es zuhauf. Wenn man sich das Jahr 1914, als der Erste Weltkrieg begann, ansieht, stellt man fest, wie schnell sich die Auffassungen, Einstellungen und Überzeugungen wandelten, auch oder gerade aufseiten der Intellektuellen. So ging es im Sommer 1914 aus deutscher Sicht zunächst nicht um territoriale Eroberungen, sondern eher um antizipierte Ängste vor den jeweils anderen: »Jede der Mächte wollte die Gelegenheit ergreifen, bevor der Feind es tat« (Ian Kershaw ). Paradoxerweise trat man also einen Krieg nicht deshalb los, weil man ihn wollte, sondern weil man nicht bereit war, den Frieden zu sichern. In der Dynamik der ersten Augusttage vollzog sich dann rasend schnell die Ausweitung eines eigentlich regionalen Konfliktes zum Weltkrieg, dessen Dimension zu diesem Zeitpunkt niemand der verantwortlichen Akteure vorhersah.

Was dann im Verlauf des Kriegs geschieht, ist nicht einfach Ergebnis von vorab feststehenden Absichten oder gar Strategien, sondern verdankt sich jener durch Kriegsgewalt immer entstehenden Gemengelage von Aktion und Reaktion, sich radikalisierenden Feindbildern und eskalierendem Mitteleinsatz, von Kriegswirtschaft und tausendfachem Sterben. Und eben einer sukzessiven Veränderung von Wahrnehmungen, Absichten und Strategien, wenn er denn seine Dynamik entfaltet, der Krieg. Schon im Frühjahr 1915 kursierten eine Menge »Denkschriften«, welche Annexionen, besonders im Osten Europas, vorzunehmen seien, inklusive der Vertreibung lokaler Bevölkerungen. Und derlei war keineswegs beschränkt auf radikale Kreise; eine dieser Denkschriften listet etwa Albert Einstein , Max Planck sowie Max und Alfred Weber als Unterzeichner. Nicht nur Zielsetzungen sind im Krieg moving targets, die im Prozess entstehen. Ebenso verändern sich die Einstellungen, Stimmungen und Forderungen der Akteure und treiben in Richtungen, die ursprünglich gar nicht zur Debatte standen.

Und wenn wir von hier aus in die Gegenwart des Ukrainekrieges blenden, ist es schon bemerkenswert, dass man zu Beginn des Krieges seine möglichst schnelle Beendigung als vordringlichstes Ziel formulierte, aber schon etwa zwei Monate später als Common Sense ausgab, dass die Ukraine »gewinnen« müsse. Zugleich wurde die politische Rede beständig aufgerüstet (»Völkermord«, »Vernichtungskrieg«, »Soldateska« usw.), und die Dringlichkeit von Waffenlieferungen in stetiger Steigerung gegenüber Abwägung radikal aufgewertet. Begriffe wie »Tapferkeit«, »Vaterland«, »Held« usw. usf. kamen plötzlich wieder in Mode.

Zur Erinnerung: In vielen westlichen Ländern herrschte bis zum 24. Februar 2022 ein zum Teil ins Bizarre ausfransender Krieg um korrekte Sprache, in der um Gottes willen auch nicht die allergeringste Spur von real existierender Gewalt mehr aufscheinen durfte. Student*innen forderten Triggerwarnungen und begannen, Referate zu halten, in denen unbesorgt um jede historische Tatsache etwa von »Sklavenhalter*innen« die Rede war, und bildeten jederzeit sprachkampfbereite Einsatzgruppen, wenn jemand etwas aus ihrer Sicht Falsches sagte, schleiften Heldendenkmäler und attackierten toxische Männlichkeit – und nun, von einem Tag auf den anderen, gab es plötzlich männliche Kriegshelden, die Titel wie »Widerstandsikone« oder »Freiheitsheld« verliehen bekamen. Und nicht nur das: Die Medien brachten anfangs ohne Unterlass Berichte von wehrlosen Frauen und Kindern, die weinend in Sicherheit gebracht wurden, während die Männer sich mannhaft die Tränen aus den Augen wischten und an die Front gingen. Nirgends von der Genderfront hörte man auch nur die Frage: »Moment mal, was sind denn das für Rollenbilder, die hier gefeiert werden? Ist gerade 1914?«

Als die größten Anpasser an »neue Zeiten« erweisen sich übrigens regelmäßig – 1914, 1933 und später in allen Revolutionen – die Intellektuellen. Sie haben ja, da sie keine Tische oder Stühle herstellen, Häuser errichten oder sonst etwas Reales schaffen, keinen Anker in einer materiellen Welt und wissen instinktiv, dass ihr Wohl und Wehe abhängig ist von der Gunst der Mächtigen. Deshalb sind sie die Ersten auf der anderen Seite, und noch kein Reichssicherheitshauptamt, keine Reichsschrifttumskammer, keine Stasi und keine Zensurbehörde hat je unter Fachkräftemangel gelitten. Selbst die Nazis rümpften die Nase über all die »Märzgefallenen«, die sich nur ein paar Wochen nach der »Machtergreifung« vor lauter nationalsozialistischer Überzeugung kaum einkriegen konnten und scharenweise in die Partei eintraten. Selbst unter viel harmloseren, demokratischen Verhältnissen sieht man in Tagen von sogenannten Zeitenwenden Fälle von Opportunismus, die bemerkenswert sind.

Ein anschauliches Beispiel aus der Jetztzeit liefern die Altlinken Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie , die den jungen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future am 21. Februar 2023 mitteilen zu müssen meinten, dass sie alle Klimaziele vergessen könnten, wenn Putin nicht wirksam bekämpft werde. Ergo: »Die alte Friedensbewegung ist tot, es lebe die neue.« [150] Frieden schaffen mit Waffen, dekretierten die beiden ehemaligen Ökopaxe in geradezu obszöner Geschmeidigkeit an den regressiven Zeitgeist.

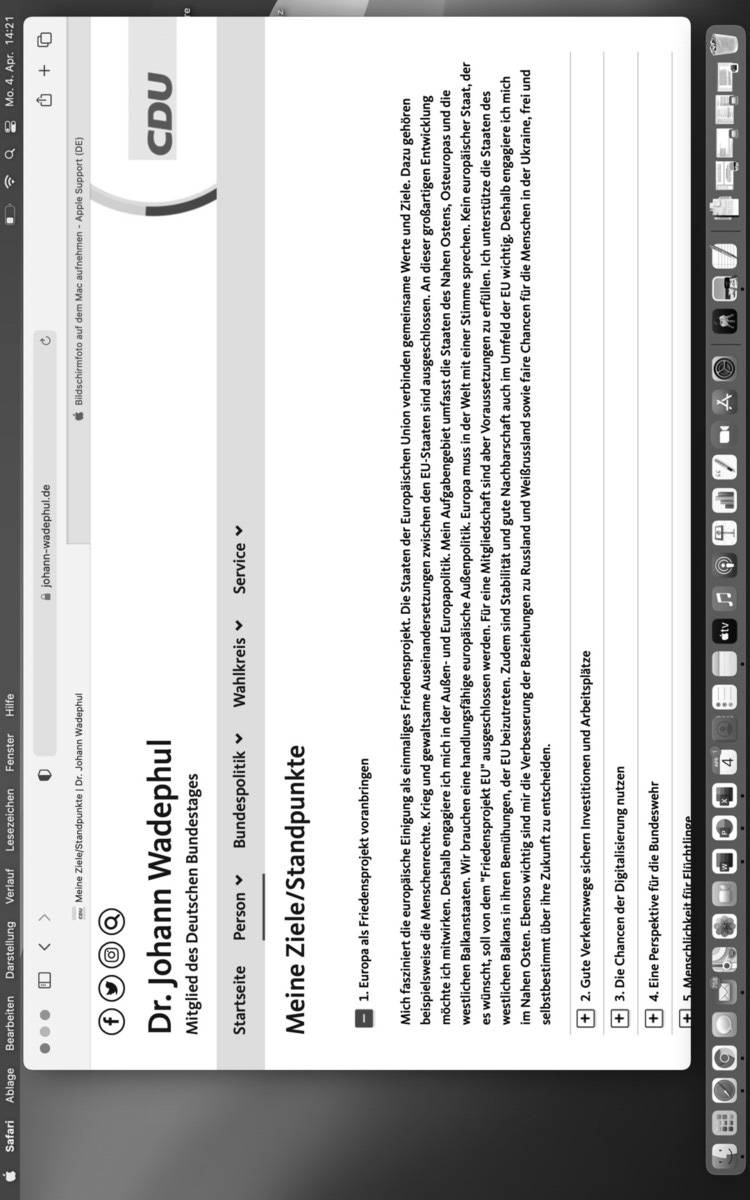

Ein anderes Exempel bietet, nicht als Intellektueller, sondern als Politiker, der CDU -Abgeordnete Wadephul , den die Ökonomie der Aufmerksamkeit seit dem Beginn des Ukrainekriegs bis in die Talkshows gespült hat, wo man ihn zuvor nie gesehen hatte. Wadephul hat sich gleich zum Hardliner gegen Putin erfunden und fiel schnell durch markige Stellungnahmen auf. Lustigerweise hatte wohl der Praktikant in seinem Abgeordnetenbüro aber übersehen, dass jetzt die Zeitenwende ausgebrochen war, weshalb man noch im April 2022 auf Wadephuls Homepage als Ziele seines politischen Wirkens unter anderem lesen konnte: »die Verbesserung der Beziehungen zu Russland und Weißrussland«.

Der längst seines Lehrstuhls beraubte und durch die Nazis in vielerlei Bedrängnisse getriebene Victor Klemperer , der ausführlich die neuen Verhältnisse und Verhaltensweisen ab 1933 protokolliert, notiert am 16. August 1936: »Wenn es einmal anders käme und das Schicksal der Besiegten läge in meiner Hand, so ließe ich alles Volk laufen und sogar etliche von den Führern, die es vielleicht doch ehrlich gemeint haben könnten und nicht wußten, was sie taten. Aber die Intellektuellen ließe ich alle aufhängen, und die Professoren einen Meter höher als die andern; sie müßten an den Laternen hängen bleiben, solange es sich irgend mit der Hygiene vertrüge.« [151]

Es dauerte damals dann noch fast neun Jahre, bis es endlich anders kam, und wohin sich dann die Intellektuellen und Professoren sortierten, ist eine Frage, die hier nicht weiter verfolgt werden kann. Interessant ist aber Klemperers Unterscheidung zwischen »alles Volk«, das er aufgrund fehlender Urteilsfähigkeit (»nicht wußten, was sie taten«) nicht zur Rechenschaft ziehen würde, und den Eliten, die er deutlich für schuldig an dem gegenmenschlichen Projekt sieht, das er erleidet.

Tatsächlich weiß man ja in der Regel wenig Gesichertes darüber, was »das Volk«, was »die Leute« so denken und welchen Reim sie sich auf das machen, was geschieht. Für eine Mentalitätsgeschichte des »Dritten Reiches« gibt es eine Menge Material – Tagebücher wie von Klemperer , das »Echolot« von Walter Kempowski, eine Menge historischer Studien zur Alltagsgeschichte, zur Kultur, zum Rettungswiderstand, Autobiographien und nicht zuletzt Gerichtsakten und Dokumente aller Art. Regelmäßig zeigt sich, dass das wirkliche Leben bunter und vielfältiger ist, als die Schemata des Rückblicks vermuten lassen – da gab es KZ -Kommandanten wie Erwin Dold, der »seine« Häftlinge geschützt und gerettet hat, diverse gläubige Christen, die das Tötungsverbot wegdisputierten, und Ärztinnen und Ärzte, denen die Gelegenheit zu Menschenversuchen in den Lagern und in den Euthanasieanstalten hochwillkommen war – um der Forschung willen. Es gab die Gemüsehändlerin, die Klemperer etwas zusteckte, und die polnische Bauernfamilie, die über Jahre jüdische Verfolgte versteckte. Genauso gab es diejenigen, die die »Chance der unbestraften Unmenschlichkeit« (Günther Anders) gern ergriffen und mit Freude den Hausrat der deportierten Juden erwarben, der am Hamburger Kamerunkai ganz legal angeboten wurde. Oder solche wie Josef Neckermann, einer der Helden der bundesrepublikanischen Konsumgesellschaft, der sein Unternehmen der jüdischen Familie Joel für einen Spottpreis abkaufte, den er aber nie vollständig entrichtete.

Abb. 12: Das Versagen des Praktikanten im Büro Wadephul. Screenshot vom 4. April 2022.

Wir haben in einer Untersuchung zu den politischen Einstellungen der deutschen Wehrmachtssoldaten darstellen können , dass es unter ihnen rund zehn Prozent dezidiert politisch überzeugte Nationalsozialisten gab, aber auch einen nicht unerheblichen Teil Gegner des Regimes. [152] Die große Masse dazwischen war unpolitisch, glaubte vielleicht parareligiös an den »Führer«, hatte aber wenig Ahnung davon, was Politik ist, wie ein Staat gegliedert ist, was Institutionen sind usw. – nicht viel anders als heute. Viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, wer die Bildungsministerin ihres Bundeslandes oder der Staatssekretär im Umweltministerium ist. Der ehemalige Spiegel -Redakteur Jan Fleischhauer hat auf diesen Sachverhalt einmal hingewiesen, als alle Welt sich wunderte, dass die SPD sich mit Martin Schulz zu 100 Prozent Zustimmung einen Parteivorsitzenden gewählt hatte und die Partei daraufhin in der Sonntagsfrage (»Welche Partei würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag …«) auf 33 Prozent schoss. Bekanntlich verlor die SPD die Wahl elf Monate später krachend, was Fleischhauer zutreffend darauf zurückführte, dass die Leute zur Kenntnis genommen hatten, dass da jemand Neues an der Spitze der Partei war, und das gut fanden. Mehr aber nicht. Martin who? Schwupps schlägt sich das in einer Umfrage nieder, was aber für die Wahlergebnisse später wenig heißt.

Schwer zu sagen also, wer eigentlich »die Leute« sind und was sie denken. Genauer gesagt: was sie wann unter welchen Umständen wozu denken. Denn Einstellungen und auch Überzeugungen werden unterschiedlich artikuliert, je nachdem, mit wem und zu welcher Gelegenheit man gerade mit jemandem darüber spricht. Einstellungen liegen nämlich nicht wie in einem Archiv vor, sondern werden in sozialen Situationen ausprobiert, akzentuiert, überdacht, modifiziert. Sie sind, deshalb gibt es überhaupt Wendehälse, meist nichts Statisches, sondern flexibel zusammensetzbare Mosaike, die man – wenn man die Mentalität einer Bevölkerung erfassen will – allenfalls zu Mustern und Milieus aggregieren kann.

Das bekannteste und für viele sozialwissenschaftliche oder marktforscherische Zwecke verwendete Muster bilden die sogenannten Sinus-Milieus , die die Bevölkerung nicht nach Einkommen, Alter oder Geschlecht unterteilen, sondern nach soziokulturellen Zugehörigkeiten. Dabei unterscheidet man vier Milieugruppen – Leitmilieus mit 33 Prozent, Zukunftmilieus mit 18 Prozent, Moderner Mainstream mit 29 Prozent, Traditioneller Mainstream mit 21 Prozent. Diese Leitmilieus werden wiederum differenziert nach Einzelmilieus wie »neoökologisch« (8 Prozent) oder »nostalgisch-bürgerlich« (11 Prozent). Diese Sortierung der Gesellschaft nach Milieus gibt Aufschluss darüber, dass klassische Schichtenmodelle (»Ober-, Mittel-, Unterschicht«) nicht mehr gut funktionieren – denn viele Elemente der Einstellungssyndrome in diesen Milieus liegen quer zu den Schichten. Und auch zu den Altersgruppen. Die Sinus-Milieus zeigen mithin an, was Diversität in modernen Gesellschaften meint und wie schwierig es auch für politische Parteien ist, Wählerinnen und Wähler neu zu gewinnen, zumal die Stammwählergruppen im »traditionellen Mainstream« immer kleiner werden.

Im umfassenden Sinn sind alle soziologischen Kategorisierungen nach Schichten, Milieus, Altersgruppen, Geschlecht, Abstraktionen – und es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass jemand sich ihrer Herkunft nach dem Traditionellen Milieu zugehörig fühlt, zugleich aber einem postmateriellen Lebensstil frönt, trotzdem Auto fährt, das Gendern doof findet und lesbisch ist. Menschen zeichnen sich dadurch aus, widersprüchlich zu sein. Es gibt in diesem Land 84,3 Millionen widersprüchliche Menschen, davon 42,8 Millionen Frauen und 41,5 Millionen Männer. Unter diesen sind 12 Millionen »Nichtdeutsche«, 36,5 Millionen ledig, 35 Millionen verheiratet, 6,3 Millionen geschieden, 5,6 Millionen verwitwet, 15,4 Millio-nen jünger als zwanzig Jahre, 43,3 Millionen zwischen 20 und 60 Jahre alt, und genau 23513 Menschen sind 100 Jahre alt und älter. [153] Eine ganze Kleinstadt voller Hundertjähriger, und selbst die differenzieren sich in Männer und Frauen, Akademikerinnen und Arbeiter, Katholiken, Atheisten usw. usf. Die Statistik der Bildungsabschlüsse hatte ich zu Anfang schon erwähnt, man könnte jetzt noch die Berufe, die Einkommen, die Wohnformen, die Kinderzahlen, die Religionsgemeinschaften, die politischen Präferenzen und vieles mehr differenzieren, und man hätte immer noch kein Bild von »den« Leuten.

Norbert Elias hat das Verhältnis der verschiedenen Einzelnen, die dieses merkwürdige Aggregat »Gesellschaft« bilden, in seiner »Menschenwissenschaft« aufzulösen versucht. »Wie ist es möglich«, fragte er 1939, »dass sich durch das gleichzeitige Dasein vieler Menschen, durch ihr Zusammenleben, ihr Ineinander-Handeln, durch ihre gesamten Beziehungen zueinander etwas herstellt, das keiner der Einzelnen, für sich betrachtet, bezweckt, beabsichtigt oder geschaffen hat, etwas, dessen Teil er ist, ob er will oder nicht, ein Gefüge interdependenter Individuen, eine Gesellschaft?« [154]

Seine lebenslang ausgearbeitete Antwort auf diese Frage war, dass die Menschen sich selbst in ihren historischen und kulturellen Umformungen der Welt jeweils spezifische Entwicklungsumgebungen schaffen, in die die nächsten Generationen hineingeboren werden und die dann für sie die jeweiligen Ausgangsbedingungen für ihr eigenes Handeln und Denken bilden. In diesem Sinn ist jedes einzelne Leben und jede Gesellschaft »anfangslos«; man setzt die eigene Geschichte immer in dem Geflecht und der Lage an, die andere zuvor gebildet und geschaffen haben.

Deshalb ist die Gesellschaft mehr als die Summe der Menschen, die sie bilden, wie überhaupt jede soziale Gruppe mehr ist als die Zahl ihrer Mitglieder. Als in jeder Hinsicht soziale Lebewesen verfertigen Menschen ihre Deutungen und Schlussfolgerungen mit Blick auf oder gemeinsam mit anderen, fungieren füreinander als Informationsträger, stellen Übereinstimmungen her oder geraten in Konflikte. Alles das bildet die Grundlage für Entscheidungen und Handlungen, und die wiederum bilden das Bedingungsgefüge für weitere Wahrnehmungen, Deutungen und Schlussfolgerungen. Die Handlungsfolgen von heute sind die Handlungsbedingungen für morgen. Aber natürlich gibt es auch unterschiedliche Logiken des Handelns – in einer Verwaltung gelten andere Rationalitäten und Routinen als in einer Familie, einer Klinik oder einer Parteizentrale.

Deshalb ist die Unterschiedlichkeit von »System und Lebenswelt« [155] (Jürgen Habermas) genauso eine soziale Tatsache wie die, dass in Demokratien regelmäßig eine mehr oder minder große Distanz zwischen Politik auf der einen und Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite beobachtet wird – sie darf aber offenbar ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, sonst wird »Am Volk vorbei regiert«, wie etwa die Titelstory des Cicero vom April 2023 hieß. Funktional lässt sich eine gewisse Distanz gar nicht vermeiden – schließlich sind die politischen Repräsentanten in Regeln, Verfahren und Interessengeflechte eingebunden, die andere sind als die in einer Bäckerei, einer Schule oder einem Krankenhaus.

Allerdings lebt die Demokratie von der Fiktion, dass die gewählten Volksvertreterinnen und -vertreter den Willen ihrer Wählerinnen und Wähler in Handeln übersetzen, mithin eine gewisse Nähe und Übereinstimmung besteht zwischen den politischen Akteuren und denen, die sie vertreten. Wenn diese zu schwach erscheint, fühlen sich die Menschen nicht vertreten. Das bildet sich in Umfragen ab (vgl. S. 20) oder in Indikatoren wie etwa der Wahlbeteiligung oder auch der Zahl der Parteimitglieder – wenn diese kontinuierlich absinken, besteht Grund zur Vermutung, dass sich viele für das Politikangebot oder für Politik generell nicht interessieren oder dafür nur Geringschätzung haben. Oder umgekehrt die Politik für die Auffassungen und Präferenzen der Leute nur wenig Interesse aufbringt – und so eine Phase scheint es in Deutschland ja gerade zu geben.

Wenn man etwa die Umfragen zu klimapolitischen Maßnahmen wie einem Tempolimit oder dem Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland nimmt, sieht man politische Entscheidungen, die den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger deutlich zuwiderlaufen. [156] Dass eine große Diskrepanz zwischen der etwa hälftigen Zustimmung und Ablehnung in Bezug auf verstärkte Waffenlieferungen in die Ukraine zu verzeichnen ist, die sich weder in den Medien noch in der Politik widerspiegelt, habe ich schon gesagt (vgl. S. 176). Vergleichbare Diskrepanzen gab es während der nochmals diffuseren Entwicklung der Corona-Pandemie , wo die Mehrheitsbevölkerung jeweils aufseiten restriktiver Pandemiepolitik war – follow the science galt ihnen, den Leuten, offenbar als die gesündere Perspektive als merkwürdige Beschlüsse, wie sie auf Ministerpräsidentenkonferenzen verabredet und gleich am nächsten Tag von dem einen oder anderen wieder gebrochen wurden.

Es gibt viele Hinweise darauf, dass ein großer Anteil in der Bevölkerung gut informiert und rational orientiert ist. Das ist eine Ressource nicht nur für die Demokratie , sondern auch dafür, die Zukunft proaktiv und nicht nur reaktiv zu gestalten. Die meisten sind auch nicht so naiv zu glauben, dass sich die tiefgreifenden Veränderungen, die in diesem Jahrhundert bevorstehen, als win-win gestalten lassen – man weiß schon, dass die erforderliche Transformation auch Verlierer sehen wird. Die Vereinfachung der Antriebstechnik von Verbrennungs- zu Elektromotoren macht viel Ingenieurswissen überflüssig, die einfachere Technik macht die Produktion noch weiter automatisierbar, Arbeitsplätze werden verloren gehen, und zwar in großer Zahl.

Niemand ist in dieser Hinsicht naiv, weshalb übrigens alle Annahmen, die Menschen würden sich angesichts der Inflation und der Energiepreiskrise massenweise von der AfD vereinnahmen lassen, die schon Blütenträume von einem heißen Herbst hatte, gegenstandslos waren. Und es gibt inzwischen eine sehr kritische Position den etablierten Medien gegenüber – nicht in einem Querdenker-Sinn , sondern im Sinn des wahrgenommenen Ausschlusses differenzierter Perspektiven. Man möchte einfach nicht, und diese Haltung ist für eine Demokratie von unschätzbarem Wert, mit einer dominanten Meinung abgespeist werden, sondern hat den Anspruch auf eine vielfältige Berichterstattung, aus der man sich dann selbst eine Meinung bilden kann.

Indikatoren dafür: Trotz einförmiger – man muss schon sagen – Gülle, die über Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer medial nach der Veröffentlichung ihres »Manifestes für den Frieden« ausgegossen wurde, haben über 800000 Menschen ihren Text unterschrieben. Das ist nicht trivial, denn um das zu tun, muss man sich mit dem Thema auseinandergesetzt und sich dazu eine Meinung gebildet haben und dann noch sich aktiv einbringen wollen, obwohl man weiß, dass man dafür stark kritisiert werden kann. Ähnliches gilt übrigens für die Volksabstimmung für einen konsequenteren Klimaschutz in Berlin, die zwar für die Initiatoren mit einer Niederlage ausging, an der aber mehr als 850000 Menschen teilgenommen haben, knapp 36 Prozent aller Wahlberechtigten, was keineswegs selbstverständlich ist. Solche Zahlen weisen auf eine wache Zivilgesellschaft, die aktiv an den öffentlichen Angelegenheiten teilhat.

Interessant sind auch die Haltungen gegenüber öffentlichen Personen im Kontext des Ukrainekriegs : Ich kenne persönlich mit Ausnahme von Ulf Poschardt , dem Chefredakteur der Welt , keinen einzigen real existierenden Menschen in Deutschland, der das flegelhafte Verhalten des ehemaligen ukrainischen Botschafters akzeptabel fand. Vielleicht noch zu Beginn des Krieges, weil es sehr verstehbar war, dass ein Vertreter der angegriffenen Nation alles Recht der Welt hat, Forderungen zu stellen und sich darüber zu beklagen, dass diesen zu wenig nachgekommen wird. Aber den Bundespräsidenten ebenso wie den Bundeskanzler und viele andere politische Akteure zu beleidigen, das war neu und unangenehm. Niemand intervenierte; weder das Bundespräsidialamt noch die Leitmedien . In der wirklichen Welt nahm man das allgemein mit Verwunderung zur Kenntnis, in wahrscheinlich jedem anderen europäischen Land hätte man die Abberufung dieses seltsamen Botschafters verlangt.

Dass er dann mit seinen unverschämten Twitter-Anwürfen gegenüber allen, die sich erlaubten, gelegentlich nicht seiner Auffassung zu sein, auch noch die gutwilligsten Sympathisanten verprellte, konnte man zwar nirgendwo in den Leitmedien lesen, war aber in jedem Gespräch zum Thema zu hören. Dass es schließlich mit Tilo Jung jemand aus einem alternativen Medium war, der den Botschafter seiner rechten Gesinnung überführte, und nicht die deutsche, sondern die israelische Regierung auf seine Abberufung drängte, ist ein Armutszeugnis für die Kontrollfunktion, die die Leitmedien in einer Demokratie wahrnehmen sollten. Und eine sichtbare Diskrepanz zwischen den Bewertungen eines Funktionsträgers durch Politik und Medien einerseits und die Bürgerinnen und Bürger andererseits.

Erstaunlich fiel auch das Ergebnis einer Umfrage des Allensbach-Instituts aus, in der nach der Bewertung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gefragt wurde: Nur 28 Prozent der repräsentativ Befragten hatten von ihm »eine gute Meinung«, 30 Prozent äußerten sich negativ. 42 Prozent zeigten sich unentschieden, was von Thomas Petersen , dem Verfasser der Studie, so interpretiert wurde: »Die Deutschen haben offensichtlich noch kein endgültiges Urteil über Selenskyj gefällt.« [157] Als empirischer Sozialforscher, der ich mal war, würde ich es auch für möglich halten, es hier mit einem Effekt sozialer Erwünschtheit zu tun zu haben – viele der Befragten zogen es vor, ihre Meinung nicht zur Kenntnis zu geben; die Antwortmöglichkeit » unentschieden « ist in einem solchen Fall eine gern gewählte Option.

Ein letztes Beispiel zur Diskrepanz von öffentlicher und veröffentlichter Meinung: die Wahlergebnisse für die FDP in den vergangenen Landtagswahlen. Seit die Liberalen Teil der Regierungskoalition sind, verfehlen sie entweder die Fünfprozenthürde und müssen in die außerparlamentarische Opposition oder sind nicht mehr Regierungspartei: Im Saarland kamen sie im März 2022 auf 4,8 Prozent, in Nordrhein-Westfalen im Mai ging es um 6,7 Punkte nach unten, auf 5,9 Prozent. In Schleswig-Holstein verlor die Partei im Mai 5,1 Punkte, runter auf 6,4 Prozent. In Niedersachsen flogen sie dann im Oktober aus dem Landtag: 4,7 Prozent. Und in Berlin hat es die Partei gleich zweimal erwischt: Bei der regulären Wahl im September 2021, die im Februar 2023 wiederholt wurde, kam sie gerade noch auf 7,1 Prozent; im Februar war es dann vorbei: unter fünf Prozent. In Bremen waren es im Mai 2023 gerade noch 5,2 Prozent.

Angesichts einer derartigen Serie von Verlusten liegt der Schluss nahe, dass die Wählerinnen und Wähler mit der Politik der FDP nicht einverstanden sind, weshalb sie ihr Kreuzchen woanders machen. In einer Umfrage vom April 2023 finden 49 Prozent der Befragten das Gebaren dieser Partei in der Regierung »destruktiv«, nur 33 Prozent konstruktiv. [158] Für die Erkenntnis, warum diese Partei nicht mehr gewählt wird, braucht man also weder tiefschürfende Analysen noch ausgefeilte Theorien. Womit aber beschäftigt sich der politische Journalismus? Er sinnt darüber nach, welche Strategien Christian Lindner daraufhin in der Regierungskoalition verfolgen wird und wie sich SPD und Grüne dazu verhalten werden – Politikerpolitik.

Man könnte vielleicht auch analysieren, dass die Leute die – wie es in einem Positionspapier heißt – von der FDP verfolgte »klare Kante […] gegen eine wachstums- und kapitalismusfeindliche Klima-Ideologie« nicht wünschen, sondern in großer Mehrheit in Sorge sind, dass der Klimawandel ihre Zukunftsaussichten beeinträchtigt und der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet ist.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Welt am Sonntag sind 68 Prozent der Befragten bereit, für den Klimaschutz Einschränkungen in Kauf zu nehmen – 43 Prozent würden weniger fliegen, 40 Prozent weniger heizen, 13 Pro-zent sogar ihr Auto abschaffen. In derselben Umfrage geben 51 Prozent zu Protokoll, dass sie nicht glauben, dass man den Energiebedarf auf absehbare Zeit ausschließlich mit erneuerbaren Energien decken könne. [159] Unter den größten Ängsten rangieren Naturkatastrophen und Wetterextreme auf Platz 6, autoritäre Staaten auf 7 und der Klimawandel auf 8. [160] Genauso realistisch sieht die Mehrzahl der Menschen in Deutschland ein Klima von zunehmendem Hass und von zunehmender rechter Gewalt, und sie sehen ganz konkret, wie die Folgen des Klimawandels das Ahrtal verwüsten und die Wälder in Brandenburg brennen lassen. Die das sehen, sind denkende Menschen. Sie interessieren sich nicht für den misslingenden Opportunismus der FDP , sie haben Wichtigeres zu denken und zu tun.

Ich würde gern, 34 Jahre nach den Überlegungen Hans Magnus Enzensbergers , Analysen darüber lesen, dass viele Menschen die Zukunftsprobleme, die schon in der Gegenwart präsent sind und wirken, realistisch sehen – wie man anhand der Umfragen zeigen kann – und deshalb politischen Rezepten nicht trauen, die erkennbar die Probleme nicht adressieren. Ich würde auch gern politische Interpretationen des Auftretens radikalerer Gruppierungen wie Ende Gelände oder Letzte Generation lesen, die den Befund aufnehmen, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger die Motive der Protestierenden verstehen, ohne ihre Methoden gut zu finden. Aber was heißt das denn, dass sie die Motive verstehen? Es heißt, dass sie die Klimaschutzpolitik für unzureichend halten – laut ARD -Deutschlandtrend vom April 2023 meinen 44 Prozent der Befragten, es ginge damit zu langsam. [161] Und es heißt, dass sie sich Sorgen über die Zukunft und die fehlenden Konzepte zur Bewältigung der Probleme machen. Angesichts der Folgen des Klimawandels und der Rückkehr des Krieges im vergangenen Jahr habe ich x-mal von Menschen in der zweiten Lebenshälfte den Satz gehört: »Zum ersten Mal in meinem Leben freue ich mich, dass ich schon so alt bin.« Und der nächste Satz richtet sich auf die Aussichten der Jüngeren, die man bedauert.

Und es ist ja nicht so, dass die ungelösten und auf mittlere Sicht nicht lösbaren Probleme in Deutschland nicht von sehr vielen Menschen erlebt und erfahren würden: Das fängt bei den Wartezeiten beim Arzt oder in der Notaufnahme im Krankenhaus an, geht beim unzureichenden öffentlichen Nahverkehr und den desaströsen Erlebnissen mit der Deutschen Bahn weiter und hört bei den steigenden Preisen nicht auf. Welche Eltern können nicht erzählen, dass ein Kind den Schulplatz nicht in der nächstgelegenen Schule, sondern drei Stadtteile weiter bekommen hat? Welche Schule hätte nicht zu wenig Personal und dazu eine Menge Lehrerinnen und Lehrer ohne pädagogische Ausbildung? Welche Eltern kennen nicht Aktionen wie das gemeinsame Putzen der Schule oder gar gemeinsames Streichen von Klassenräumen?

Man kann doch aus Sicht der verantwortlichen wirtschaftlichen, politischen und medialen Eliten nicht im Ernst darauf vertrauen, dass die Leute trotz aller kontinuierlich gewachsener Dysfunktionalitäten in so basalen Bereichen der Daseinsvorsorge wie der Schule oder der Bahn denken, dass im Großen und Ganzen alles gut sei und dass die Kompetenz und Kapazitäten der Administration dafür ausreichen werden, zu korrigieren, was gegenwärtig nicht funktioniert. Im Gegenteil: Fast überall, wo man hinschaut, zeigt sich der Befund, dass die Probleme nicht gelöst sind, ja dass auch keine wenigstens langfristig wirksamen Lösungsstrategien in Sicht sind. Wenn man liest, dass der »Deutschlandtakt« bei der Bahn komplett im Jahr 2070 eingeführt werden wird und ein Standort für das Atommüllendlager im schlimmsten Fall für das Jahr 2068 angepeilt wird, oder dass die Bundeswehr zwar 12000 Beschäftigte im Beschaffungsamt in Koblenz, aber im Verteidigungsfall Munition nur für zwei Tage hat, dann darf man von einer gewissen Entrückung der Verantwortlichen in Bezug auf schlichte Notwendigkeiten sprechen.

»Das Gefühl«, schreibt die Philosophin Eva von Redecker , »einer einstürzenden Welt ist omnipräsent. In dieser phänomenal reichen Gesellschaft, inmitten all dieser Technik und Kompetenz, gibt es nirgends mehr Reserven. Ein paar Jahrzehnte Privatisierung, Effizienzsteigerung und Finanzialisierung, und plötzlich ist alles marode.« [162]

Was ist es eigentlich für ein Befund, wenn zwei Drittel der Menschen glauben, dass es »künftigen Generationen in Deutschland schlechter gehen« wird? [163] Das heißt, dass man den Bewältigungskompetenzen der politischen Klasse angesichts der sich zeigenden Probleme nicht vertraut – und Vertrauen ist die Währung der Demokratie . Man nimmt mit Bedrückung oder mit Achselzucken zur Kenntnis, dass die Tafeln relativ immer weniger Bedürftige versorgen können. Man sieht irritiert oder gleichgültig, wie die Pflegekräfte aufgeben und der wissenschaftliche Nachwuchs abwandert. Und natürlich haben die Menschen den beschämenden Abzug aus Afghanistan gesehen und den tiefen Diener von Robert Habeck vor dem Emir, der das Gas hat. Sie fanden mehrheitlich die Fußball-WM in Katar gruselig, und nicht nur, weil die deutsche Mannschaft so schlecht war.

Kurz: Sie sehen allenthalben diese große Diskrepanz zwischen dem artikulierten Anspruch der politischen Eliten, die Dinge im Griff zu haben und rational zu steuern, und einer Realität, die sich diesen Ansprüchen mehr und mehr verweigert. Und sie denken sich dazu vieles, meist aber nichts Radikales: Denn das ist ja die wirklich gute Nachricht, dass von einer kollektiven Abwendung vom Staat und von der Demokratie in Deutschland großmaßstäblich noch keine Rede sein kann. Obwohl sie mit Recht den Verdacht hegen, in der Politik nicht mehr so richtig vorzukommen, die Leute.

Das Vertrauen in die Politik sinkt so kontinuierlich ab, dass sogar die Bundestagspräsidentin sagt: »Es stimmt etwas nicht zwischen Teilen der Bürgerschaft und dem demokratischen System.« 66 Prozent, also zwei Drittel der Deutschen sind einer Umfrage zufolge damit zufrieden oder sogar sehr zufrieden, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, 33 Prozent nicht sehr oder überhaupt nicht. [164] Wir sehen dabei allerdings einen kontinuierlichen Anstieg der Unzufriedenen – 2018 lag er noch bei 25 Prozent.

Eine neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung kommt auf dramatischere Werte: Hier sind nur 46,6 Prozent der repräsentativ Befragten der Auffassung, dass die Demokratie alles in allem sehr oder ziemlich zufriedenstellend funktioniere. Die Zufriedenheit korreliert mit dem Einkommen und der sozialen Schicht: »Unter den niedrig Gebildeten, den sich selbst der Unter- oder Arbeiterschicht Zurechnenden und den Nichterwerbstätigen erklärt sich sogar jede_r Vierte als mit dem Funktionieren der Demokratie überhaupt nicht zufrieden, unter den Befragten mit dem niedrigsten Haushaltsnettoeinkommen immerhin jede_r Fünfte. Insgesamt zu einem negativen Urteil bezüglich des Demokratiefunktionierens kommen bei den niedrigen bis mittleren Bildungsgraden rund 60 Prozent, unter den Nichterwerbstätigen 65,3 Prozent, unter den Einkommensschwachen 67,1 Prozent und in der Unter- und Arbeiterschicht sogar 70 Prozent.« [165]

Das sieht aus, als würden diejenigen, die in dieser Gesellschaft – aus welchen Gründen auch immer – am schlechtesten wegkommen, auch das geringste Vertrauen in die Demokratie haben. Wenn man diesen nicht überraschenden Befund herunterbrechen würde auf die tatsächlichen Lebenslagen und Probleme, könnte das damit zu tun haben, dass die Gesellschaft diesen Gruppen auch mit einem institutionellen Handeln gegenübertritt, das sie als wenig vertrauensbildend erleben. Erzählungen dazu gibt es eine Menge; umgekehrt natürlich auch die Erzählungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa der Bundesagentur für Arbeit oder der sozialen Dienste, die von Schwierigkeiten mit einem Teil ihrer »Kunden« berichten. [166]

Mit anderen Worten: Die Integrationsfunktion des freiheitlichen Staates nimmt nach unten hin ab. Dieses Phänomen spiegelt sich auch im Institutionenvertrauen, das ohnehin nicht allzu groß scheint: Es liegt in Bezug auf die Bundesregierung bei 40,1 Prozent, auf den Bundestag bei 46 Prozent und auf die Parteien bei 22,5 Prozent. Der Justiz hingegen vertrauen 66,8 Prozent, den Universitäten und der Forschung 83,3 Prozent und den Nichtregierungsorganisationen sogar noch 55 Prozent. [167]

Auch diese Werte korrelieren stark mit der sozialen Schicht – in Bezug auf die Institutionen der parlamentarischen Demokratie – Regierung, Bundestag, Parteien – spricht die Forschungsgruppe von einer »Entfremdung«, die so in den anderen gesellschaftlichen Gruppen nicht anzutreffen ist. Ostdeutschland weist Vertrauenswerte auf, die vier bis sechs Prozent unter dem Durchschnitt liegen – aus meiner Sicht hängt dieser Befund mit der viel längeren Diktaturerfahrung zusammen, die im Osten von 1933 bis 1989 reichte und für andere Generationenprägungen sorgte als im Westen. Aber das ist umstritten; alle paar Jahre wird wieder ein Bestseller über die Deklassierungserfahrungen der »Ossies« nach der Wende geschrieben (warum einer darum die AfD wählen muss, hat mir aber noch keiner erklärt).

Für meine Frage nach der Distanz zwischen Regierenden und Regierten ist aber weit bedeutsamer, dass die Politikerinnen und Politiker aus der Sicht der Befragten der Leipziger Studie kein gutes Bild abgeben. »Sie sollten angeben, ob sie diesen voll und ganz, eher, eher nicht oder überhaupt nicht zustimmen. 88,6 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Politiker_innen mehr versprechen, als sie halten können; 55,8 Prozent der Befragten stimmen dieser Aussage sogar voll und ganz zu. Lediglich eine kleine Minderheit (11,4 Prozent) widerspricht der Aussage, wobei allerdings nur 2,8 Prozent bekunden, dass sie überhaupt nicht zustimmen.« [168]

Dass Politiker »immer nur bis zur nächsten Wahl« denken, sehen 84,3 Prozent der Befragten so – ein Wert, der spiegelt, dass der politischen Klasse übergeordnete gesellschaftspolitische Leitbilder kaum noch unterstellt werden. Man könnte das auch so formulieren, dass mehr als vier Fünftel der Deutschen ihren Politikerinnen und Politikern kaum Motive unterstellen, die langfristig über deren eigene, wegen der Wahlzyklen kurzfristige Interessen hinausgehen. Das spiegelt sich wiederum darin, was in der Studie »Responsivität« genannt wird, also dem Gefühl, ob man sich um die Sorgen der Menschen kümmert oder nicht: Drei Viertel der Befragten sehen das nicht. 57 Prozent glauben nicht, dass die Politikerinnen und Politiker das Beste für ihr Land im Sinn haben. [169] Umgekehrt glauben das immerhin 43 Prozent doch, so dass das Vertrauen darin, dass auch überpersönliche Ziele verfolgt werden, nicht fundamental verschwunden ist. Aber dies alles liefert doch deutliche Hinweise darauf, dass die gegenwärtige Regierung ein hohes Risiko eingeht, wenn sie vorführt, dass das Agieren nach den Klientelinteressen der jeweiligen Regierungsparteien die Entscheidungen dominiert – und dies sogar in Krisenzeiten. Man konnte das ja an dem unglaublichen Quatsch zu Beginn der Energiepreiskrise 2022 sehen, als die SPD das Energiegeld »bekam«, die Grünen das 9-Euro-Ticket und die FDP den Tankrabatt. Das ist genauso wenig eine auf das Gemeinwohl gerichtete Regierungspolitik wie das wahrlich absurde Theater um das Gebäudeenergiegesetz.

Am klarsten hat das eher geringe Interesse am Wohl der Allgemeinheit die Außenministerin Annalena Baerbock formuliert, als sie ihr Eintreten für die Ukraine auf einem Panel anlässlich eines Außenministertreffens am 31. August 2022 in Prag als bedingungslos erklärte – »egal, was meine deutschen Wähler denken«. Bemerkenswerterweise wurde dieser wahrlich skandalöse Satz in den Leitmedien völlig heruntergespielt, wobei ihnen paradoxerweise zu Hilfe kam, dass die russische Propaganda ihn gleich begeistert aufnahm und in ihre Kontexte stellte. Gesagt hat die Außenministerin ihn aber trotzdem und – wie der Zusammenhang zeigt, in dem er steht – auch so gemeint. [170] Man beeilte sich, die Kritik daran als »Schmutzkampagne« (so die taz ) darzustellen und politische Akteure zu zitieren, die Baerbock auf höchstem politethischem Niveau beizuspringen versuchten: »›WENN , dann war der einzige Fehler, es so offen zu kommunizieren‹, schrieb etwa die CDU -Bundestagsabgeordnete Serap Güler auf Twitter. ›Aber dass wir als Abgeordnete & als Politiker uns allen voran von unserem Gewissen & unseren Überzeugungen leiten lassen, die vielleicht auch mal gegen die Meinung der Mehrheit sind, darf kein Fehler sein.‹ Zu Baerbocks Einlassung gehöre Mut, so Güler . ›Mehr davon. Alles andere nennt man auch ›Opportunismus‹.« [171]

Wenn ich mal etwas Persönliches sagen darf: Ich zählte zu Baerbocks Wählern und finde ihre öffentliche Aussage empörend. Man fragt sich ja gelegentlich, ob der Amtseid, den die Trägerinnen und Träger bei ihrer Vereidigung schwören, für sie eine Bedeutung hat, aber hier wurde diese Bedeutung sogar ausdrücklich öffentlich dementiert, und das ist eine Novität. Allerdings eine inakzeptable.

Aus der analytischen Perspektive lässt sich anhand dieses Beispiels allerdings sagen, dass die in Umfragen sichtbare Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen und Entscheidungen der politischen Klasse und den Bürgerinnen und Bürgern wechselseitig bestätigt wird – Responsivität kann man das nicht nennen.