Depois da morte de Kasenda, em 1592, dois outros parentes de Jinga assumiram o poder antes que ela se tornasse rainha, em 1624. O primeiro foi o filho de Kasenda, Mbande a Ngola (que reinou entre 1592 e 1617), e o segundo foi seu neto, irmão de Jinga, Ngola Mbande (entre 1617 e 1624). Durante esse período, o reino viveu em crise. As batalhas contra os portugueses continuaram, mais e mais pessoas foram capturadas pelo crescente tráfico de escravos, e o reino sofreu fraturas internas. As repetidas tentativas diplomáticas fracassaram, enquanto o cristianismo começava a fincar pé.

Mbande a Ngola já era um homem maduro e chefe de uma grande família quando foi escolhido para ser o sucessor de Kasenda. Sua família era composta de uma esposa principal, filha de um poderoso chefe provincial, e numerosas concubinas e filhos. Seu filho mais velho era filho da esposa principal, mas ele tinha quatro filhos de sua concubina favorita, Kengela ka Nkombe. Desses quatro, o mais velho era Ngola Mbande, e havia três filhas mais novas: Jinga (com dez anos quando seu pai assumiu o poder), Kambu e Funji.

Quando se tornou o governante de Ndongo, Mbande a Ngola enfrentou obstáculos formidáveis em quase todas as frentes, tanto de seu próprio povo como dos portugueses. Dois de seus meio-irmãos contestaram a legitimidade de sua eleição, assim como muitos ambundos que viviam em regiões conquistadas pelos portugueses. Para se tornar um governante efetivo, ele precisou encarar a dupla tarefa de demonstrar que era capaz de recuperar o controle sobre a economia, agora dominada pelo tráfico de escravos, ao mesmo tempo que dava continuidade à resistência aos portugueses.

Não restava dúvida de que os portugueses tinham superioridade militar e a resistência a eles era extremamente difícil. Durante todos os 25 anos de seu reinado, Mbande a Ngola ou seus aliados empreenderam lutas contra os portugueses. Seu primeiro teste ocorreu em 1593, quando uma força mista composta por soldados portugueses e os exércitos de 26 sobas aliados invadiram e controlaram temporariamente o distrito produtor de sal de Kissama, que também abrigava o tesouro do rei. Em outra campanha levada a cabo pouco depois, as forças unidas de Portugal e Ndongo cercaram o exército de Mbande a Ngola e em quinze dias avançaram por cerca de 450 quilômetros de território sob seu controle, dizimando grande parte da população. [1]

As forças portuguesas sofreram uma grande derrota em 1594, nas mãos de Kafuxi ka Mbari, um poderoso soba que controlava uma região ao sul de Kissama, próxima de Cambambe. Ali, centenas de portugueses e cerca de quarenta mil de seus aliados africanos perderam a vida. [2] Mas as forças conjuntas logo contra-atacaram e os ataques violentos aos sobas leais a Mbande a Ngola foram implacáveis ao longo de 1595 e 1596. [3]

O fracasso dos assaltos militares de Mbande a Ngola contra os portugueses devia-se, em parte, à oposição que ele enfrentava de membros da corte que não apoiaram sua eleição. As alianças nem sempre eram fáceis de obedecer ou prever, e Kafuxi era um dos vários sobas que se opunham tanto aos portugueses como a Mbande a Ngola. A façanha militar de Kafuxi aumentou sua popularidade entre os outros sobas e confirmou sua condição de ameaça direta ao ngola . Mbande a Ngola temia que o povo pudesse depô-lo se acreditasse que Kafuxi poderia defendê-los melhor contra os portugueses.

Os avanços portugueses continuaram, no entanto, resultando na derrota de Kafuxi e de outros sobas poderosos e na construção de um novo forte em Cambambe, junto ao rio Kwanza. Em 1603, os portugueses, sob o comando do governador Manuel Cerveira Pereira, invadiram Cambambe, a cerca de oitenta quilômetros de Kabasa, em busca de supostas minas de prata. [4] Apesar de Mbande a Ngola ter “entrado em campo com todo o seu poderio”, não conseguiu deter o avanço português. Cambambe era uma província central, cujo soba se recusara a reconhecer a soberania portuguesa. Incapaz de suportar o ataque português, ele fugiu. O governador Pereira decapitou o soba que Mbande a Ngola enviou para substituí-lo, pôs em seu lugar um soba mais submisso e construiu um forte, que guarneceu com 250 soldados. [5]

A crise política que Mbande a Ngola enfrentava em Cambambe foi agravada quando os portugueses conquistaram, ainda no mesmo ano, Museke, uma província próxima antes governada por seu sogro. Essas perdas consecutivas levaram a uma debandada, pois os sobas independentes transferiram publicamente sua fidelidade para os portugueses. [6] A sucessão de derrotas também levou Mbande a Ngola a procurar melhorar as relações com o governador Pereira, mas, como veremos mais adiante neste capítulo, essa tentativa de diplomacia não gerou frutos. [7]

Outra ameaça para o ngola vinha dos imbangalas, bandos de jovens mercenários conhecidos por seu comportamento violento e sectário (incluindo o canibalismo), que se aliaram aos portugueses. Os imbangalas já haviam invadido territórios ao sul de Ndongo e destruído as terras de um tio de Mbande a Ngola, na província de Tunda. [8] A invasão que fizeram nas terras de Kafuxi em 1607 aniquilou qualquer esperança que o ngola pudesse nutrir de recuperar os territórios conquistados pelos portugueses. A aliança foi uma dádiva para os europeus, pois possibilitava que colhessem os benefícios da destruição de Ndongo pelos imbangalas, tais como escravos capturados entre o grande número de refugiados, terra e sobas dispostos a trocar sua fidelidade a Ndongo por Portugal. [9] Embora Mbande a Ngola e seus aliados provinciais independentes restantes continuassem a ter escaramuças esporádicas com os portugueses, Ndongo praticamente entrou em colapso. [10]

A longa espiral descendente que acabaria por culminar na morte de Mbande a Ngola começou em 1611, quando o exército português, apoiado por aliados ambundos locais e bandos de imbangalas, realizou campanhas sucessivas nas áreas a leste de Cambambe e destruiu seus antigos aliados nas regiões norte e sul. No entanto, restaram bolsões de resistência. Um relatório de 1612 ao rei de Portugal identificava várias províncias em que “inimigos poderosos” controlavam “grandes territórios”. Além disso, dizia o mesmo relatório, os governantes provinciais ao sul do rio Longa e ao redor do forte português de Muxima perturbavam as alianças comerciais e políticas feitas entre os portugueses e a província de Hari, anteriormente uma região central de Ndongo, e impediam o acesso fácil ao comércio de regiões além de Ndongo, como Matamba e Tunda. Mbande a Ngola ainda impunha algum respeito, mesmo entre aqueles sobas que haviam sido integrados pela força à colônia portuguesa de Angola. Incomodados tanto pelos saqueadores portugueses que roubavam as provisões da população como pelas exigências excessivas de escravos e soldados para o exército e para os fortes portugueses, alguns sobas começaram a se rebelar, preferindo aliar-se ao rei de Ndongo, que só exigia tributo uma vez por ano. [11]

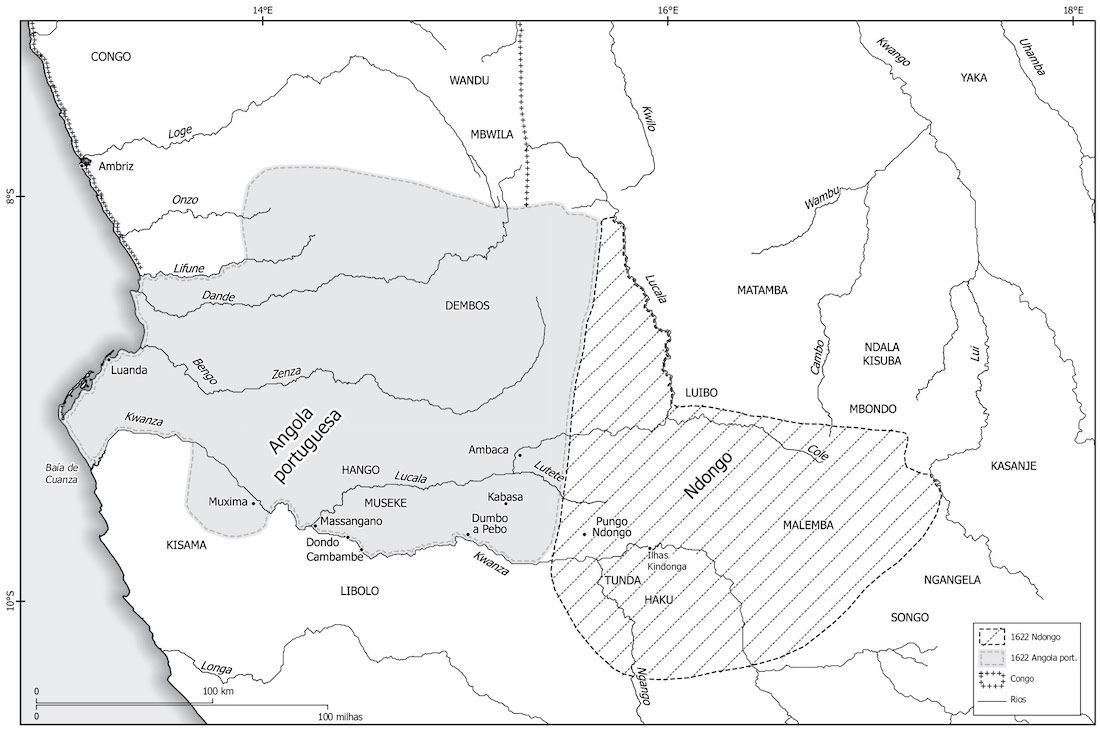

Angola portuguesa e Ndongo, 1622.

Não obstante, o relógio não podia voltar atrás; o Estado de Ndongo que Mbande a Ngola herdara era coisa do passado. As batalhas que ele e seus poucos aliados continuaram a travar contra os portugueses nunca alcançaram a escala — ou o êxito — de confrontos anteriores. Nos últimos anos de seu reinado, ele não conseguiu reunir os milhares de soldados necessários para defender o reino. O apoio a Mbande a Ngola continuou a diminuir à medida que os portugueses construíam mais fortes em terras dos governantes provinciais restantes. Em 1614, um relatório do governador português Bento Banha Cardoso informava que a colônia de Angola estava em paz e que ele construíra uma fortaleza em Hango, onde os dois sobas mais poderosos e alguns menores “prestaram obediência”. [12] Em outro relatório datado de um ano depois, Cardoso contava que um grande número de sobas tinha sido forçado a se submeter aos portugueses graças a guerras com os imbangalas. Nesses territórios conquistados, cada soba era agora obrigado a enviar tributo a um senhor português designado. Tratava-se evidentemente do tributo que antes era enviado a Mbande a Ngola. [13]

A expansão do tráfico de escravos, iniciada e controlada pelos portugueses, representou um grande obstáculo para a recuperação do poder de Mbande a Ngola sobre as províncias tributárias que perdera. [14] A complexa estrutura social que caracterizava a sociedade local dá uma ideia de como o tráfico de escravos solapou a independência de Ndongo. Precisamos retroceder no tempo por um momento para entender como o tráfico evoluíra nas décadas anteriores. Como em outros lugares da África, a sociedade de Ndongo era composta por indivíduos livres e não livres. Os indivíduos sem liberdade pertenciam a duas categorias: os kijikos , que ocupavam uma posição semelhante à dos servos europeus — eram herdados da terra e considerados patrimônio estatal —, e os mubikas , que eram escravos no sentido tradicional — descendentes de cativos de guerra, comprados nas feiras locais, ou de alguma forma convertidos em propriedade do rei ou de um líder provincial ou territorial. [15] A posição social dos kijikos era um pouco ambígua: em alguns períodos, podiam ser vendidos como escravos, e em outros, não. Já em 1565, o padre Gouveia enumerava escravos entre os artigos que Ngola Kiluanje kia Ndambi estava mandando ao rei de Portugal. [16] Nos primeiros anos do governo de Kasenda, a categoria dos escravizados ampliou-se para incluir aqueles “escravos originados de outros que seus antepassados tomaram nas guerras [kijikos ]”, cativos recentes e criminosos condenados à morte. Todos estavam disponíveis para compra em feiras de Kabasa e nas províncias. [17] Depois de observar o funcionamento interno do tráfico de escravos em Ndongo no início da década de 1580, o padre jesuíta Baltasar Barreira concluiu que em nenhum outro país da África é possível “comprá-los de forma mais segura” do que em Angola. [18] Porém, era ilegal vender uma pessoa livre (ou às vezes um kijiko ). Os mercados de escravos eram rigorosamente monitorados para verificar a legalidade de qualquer venda, e nenhum esforço era poupado para resgatar uma pessoa livre ilegalmente vendida para o cativeiro.

O comércio de escravos expandiu-se significativamente depois que Paulo Dias de Novais retornou a Ndongo em 1575, no primeiro ano do reinado de Kasenda. Um grande número de portugueses e seus auxiliares africanos foi a Kabasa para vender mercadorias em troca de escravos durante as guerras travadas após o retorno de Dias de Novais, de acordo com o frei capuchinho Gaeta, baseado em informações recolhidas em entrevistas realizadas quase um século depois. [19] Com efeito, estima-se que os cinquenta mil escravos que foram enviados de Angola para o Brasil entre 1575 e 1578 tinham vindo em grande parte do tráfico de escravos de Ndongo. [20] A cada batalha vitoriosa, centenas de milhares de kijikos e mubikas eram entregues a jesuítas, capitães portugueses e outros favoritos, junto com o controle dos territórios conquistados. Muitas das campanhas militares de Dias de Novais contra Kasenda eram, na verdade, expedições de captura de escravos. Além disso, à medida que os portugueses obtinham o controle de um número cada vez maior de territórios, os colonos montavam exércitos privados e organizavam suas próprias expedições de pilhagem, escravizando moradores de aldeias, destruindo campos e deixando grandes extensões de terra despovoadas. [21] Em 1587, os próprios jesuítas controlavam nove sobas e sua gente nas terras que Dias de Novais lhes dera como propriedade privada. Isso rendia cerca de trezentos escravos por ano, que eram vendidos aos traficantes que os levavam para as Américas. [22] Entre 1579 e 1592, quando Kasenda morreu, mais de 52 mil escravos foram exportados de Ndongo. [23]

O tráfico de escravos proliferou durante o reinado de 25 anos de Mbande a Ngola, à medida que os portugueses conquistavam mais províncias. Em 1606, os mercadores portugueses já exportavam de Angola entre dez mil e treze mil escravos anualmente, um número que aumentou ainda mais depois que o exército português uniu forças com os imbangalas, em 1607. [24] Os mercadores portugueses sediados em Luanda também enviaram um número crescente de seus escravos ( pumbeiros ) para as províncias para que agissem como negociantes em seu nome. [25]

Os conflitos entre Ndongo e os portugueses eram motivados frequentemente pelo uso de kijikos como escravos em suas fazendas ou a exportação deles para as Américas. [26] Por volta de 1616, muitas dessas batalhas podiam ser classificadas como guerras comerciais; uma investigação judicial daquele ano revelou que “o rei de Angola e outros poderosos sobas” atacavam as feiras para “roubar, matar e capturar o povo dos portugueses [isto é, os africanos] que servem lá”. [27] Às vezes, Mbande a Ngola e seus sobas leais visavam os africanos que negociavam em nome dos portugueses. Após os ataques, os mercadores portugueses queixaram-se de que seus fortes corriam o risco de ser atacados e destruídos. Na verdade, o principal objetivo de Mbande a Ngola não era destruir essas posses portuguesas, mas recuperar o controle dos kijikos que os portugueses haviam capturado. [28]

No fim do reinado de Mbande a Ngola, suas campanhas contra as posições portuguesas representavam pouco mais do que incursões contra as feiras que os portugueses haviam montado em todo o Ndongo; desistir de sua reivindicação aos kijikos e murindas seria sinalizar o desaparecimento do reino. A resistência às reivindicações portuguesas à terra e aos dependentes marcaria a relação entre o filho e herdeiro de Mbande a Ngola e sua irmã Jinga. Enquanto isso, Mbande a Ngola tentaria uma conduta diferente em sua resistência aos portugueses: a diplomacia.

Tendo perdido a maior parte de seu reino e o apoio de muitos sobas, bem como o acesso ao tributo que lhe deviam, Mbande a Ngola decidiu tomar o caminho da diplomacia na relação com os portugueses. Parte dessa estratégia envolvia assegurar sua disposição de aceitar o batismo e permitir a entrada dos jesuítas no restante de suas terras. A diplomacia era sua única esperança, depois que reconheceu que não podia vencer seu adversário no campo militar ou econômico.

No entanto, ele fracassaria também nesse terreno. Esse fracasso fica aparente quando consideramos a propagação do cristianismo durante seu reinado. A Angola portuguesa naquela época incluía milhares de cristãos ambundos, mas eles se encontravam sobretudo nas províncias ocupadas pelos europeus, especialmente em Luanda e em torno dos fortes de Massangano e Cambambe. Os jesuítas ganharam a companhia dos franciscanos, muitos deles familiarizados com a língua e a cultura quimbundos, na conversão de um número crescente de ambundos. Atribuía-se a um único padre jesuíta a conversão de vinte mil ambundos na ilha de Luanda. [29]

Mas, apesar do número de conversões, os missionários não estavam satisfeitos com a versão do cristianismo praticada pelos ambundos. Um relatório de 1606 escrito por um padre jesuíta dizia que os chefes regionais ainda tinham muitas esposas (aparentemente centenas, algumas vezes), e os gangas (sacerdotes ambundos) ainda exerciam um poder significativo. Numa região que tinha dois mil cristãos, por exemplo, ainda havia “uma casa de muitos ídolos” repleta de estátuas de homens e mulheres, ossos de animais e coisas assim. Os missionários tinham de queimar esses santuários porque os ambundos acreditavam que quem tocasse nos ídolos morreria. [30] O próprio Mbande a Ngola confiava nos gangas ainda mais do que Kasenda. O cristianismo continuaria a se fundir com as ideias de espiritualidade dos ambundos até o fim do reinado de Mbande a Ngola. [31]

No âmbito da diplomacia formal, as tentativas de Mbande a Ngola também fracassaram, desde a primeira, em 1599. Esgotado pelas guerras, ele enviou embaixadores a Luanda para negociar um tratado de paz e anunciar seu desejo de abraçar o cristianismo. Para demonstrar seu comprometimento, ofereceu algumas crianças nobres aos portugueses. Os jesuítas ensinaram cristianismo a esses reféns enquanto aguardavam uma resposta das autoridades europeias. [32] (Não há registro de uma resposta.) Mbande a Ngola insistiu novamente na diplomacia em 1603, depois que as forças portuguesas derrotaram o poderoso soba Kafuxi ka Mbari e o forçaram a fugir. O ngola enviou a Luanda uma embaixada de cerca de quinze pessoas, entre elas parentes seus, com uma mensagem de paz. Seus emissários deixaram claro que o maior prazer de Mbande a Ngola seria que os portugueses lhes devolvessem suas terras, mas, se isso não fosse possível, ele esperava que ficassem satisfeitos com suas conquistas territoriais até então. No mínimo, ele desejava conservar de “sua cidade real [Kabasa] até o nosso forte em Cambambe”. Por fim, os emissários reiteraram a afirmação de Mbande a Ngola de que ele sempre desejara e “ainda deseja ser cristão”. [33]

Essa abordagem também não deu em nada; os vários dirigentes que governaram a Angola portuguesa continuaram guerreando contra Mbande a Ngola, ignorando as diretrizes das autoridades reais de Lisboa e da Espanha para que fizessem a paz com Ndongo e evitassem a guerra em favor da conversão do ngola e dos sobas. [34] Em vez disso, os portugueses, em aliança com os mercenários imbangalas, capturaram centenas de milhares de ambundos, que foram exportados para as Américas ou transferidos para plantações controladas por soldados portugueses e pela Igreja.

Em 1607, Mbande a Ngola ficou tão frustrado com os ataques incessantes que prendeu um diplomata português que fora enviado a Ndongo, alegando que o ex-governador Manuel Cerveira Pereira fizera “guerra contra ele sem causa”. [35] Os ataques continuaram, embora Francisco Correia da Silva, nomeado governador em 1611 (sem entretanto chegar a assumir o posto), recebesse ordens de fazer tudo ao seu alcance “para fazer as pazes com o rei de Angola a fim de que ele concordasse em se converter à nossa santa fé”. [36]

Em 1612, a situação em Ndongo já era caótica. Províncias que os portugueses haviam conquistado estavam em rebelião aberta. Os constantes saques, assassinatos e roubos minavam qualquer possibilidade de relações pacíficas entre Mbande a Ngola e os portugueses. [37] Restavam poucos vassalos de quem o rei poderia exigir tributo e ele havia perdido milhares de kijikos , que estavam trabalhando como escravos nas plantações portuguesas ao longo do rio Kwanza e em outros lugares. [38] Bento Banha Cardoso, governador de 1611 a 1615, ergueu mais um forte perto da capital de Ndongo, numa demonstração inconfundível do poder português. Acima de tudo, Mbande a Ngola perdera a boa vontade de muitos dos poderosos sobas restantes. Em 1616, quando o rei Filipe III emitiu novas diretrizes ao governador Manuel Cerveira Pereira (em seu segundo mandato), Mbande a Ngola estava desesperado. [39]

As ordens oficiais do rei ao governador eram claras. Ele deveria negociar uma paz que forçasse Mbande a Ngola a submeter-se ao rei português e convencer os sobas ainda fiéis a ele a “concordar em ter nossa fé em seu reino”. A situação em Ndongo, no entanto, não abria espaço para a diplomacia. [40] Mbande a Ngola nunca se encontrou com o governador. Ele já havia perdido consideráveis terras e súditos que pagavam tributo. [41] Vários senhores provinciais foram executados publicamente ou encarcerados, e oitenta sobas foram integrados à força ao reino português de Angola.

A posição de Mbande a Ngola já estava debilitada quando Kakulu ka Hango, o importante soba de Hango (local do novo forte dos invasores), se tornou o oponente mais poderoso dos portugueses. Muitos kijikos e sobas descontentes fugiram das áreas controladas por Portugal para juntarem-se à sua revolta. Porém, o governador Pereira esmagou rapidamente a rebelião, restaurando a autoridade portuguesa e entregando aos soldados e funcionários portugueses todos os kijikos e outros ambundos que haviam participado da resistência. [42]

Foi outra perda embaraçosa para Mbande a Ngola. Seu prestígio entre os senhores independentes remanescentes quase desapareceu e seus inimigos começaram a tramar a vingança. Esses inimigos eram nobres que haviam contestado a designação de seu pai Kasenda para rei. No início de 1617, eles convenceram Mbande a Ngola a enviar reforços para auxiliar as forças que lutavam contra um chefe provincial que se rebelara contra ele. O ngola aproveitou essa chance de reconstruir sua reputação manchada e acompanhou a coluna de auxílio até o rio Lucala, onde as forças estavam supostamente encurraladas. Mas a informação era falsa. Ao se aproximar do rio, ele foi emboscado por seus próprios homens e assassinado. [43] Apesar dessa traição, seu funeral esteve à altura do de seus antepassados mais ilustres, repleto de “luto e sacrifícios apropriados”. [44]

A morte súbita de Mbande a Ngola deixou um Ndongo muito reduzido, uma nobreza dividida e nenhum sucessor designado. Os meses que se seguiram ao enterro testemunharam banhos de sangue e intrigas políticas inacreditáveis, enquanto as várias facções lutavam pelo controle do reino.

Como acontecera durante a ascensão de Kasenda ao trono, cerca de 45 anos antes, as disputas pela sucessão após a morte de Mbande a Ngola foram um processo confuso que envolveu autoridades da corte responsáveis pela escolha do próximo rei, os filhos e parentes da esposa e da concubina principais do rei morto e aspirantes de linhagens elegíveis que ainda ocupavam posições importantes nas províncias centrais. Esse caos na corte implicava que qualquer pessoa que pudesse mobilizar apoio suficiente — fosse um dos filhos de Mbande a Ngola, fosse um membro de uma linhagem elegível — assumiria o controle da capital. Ngola Mbande, filho da concubina favorita de Mbande a Ngola e irmão de Jinga, Funji e Kambu, acabou vencendo a disputa. Após a morte do pai, ele imediatamente mobilizou seus partidários em Kabasa, que concordavam com seu argumento de que seu meio-irmão mais velho, filho mais velho da esposa principal de seu pai e, portanto, herdeiro legítimo de acordo com as regras de descendência dos ambundos, era inelegível para herdar o reino porque sua mãe fora condenada por adultério e presa. [45] Ngola Mbande fez seus partidários proclamarem-no rei antes que muitos dos eleitores tradicionalmente envolvidos na seleção do rei chegassem a Kabasa.

Para consolidar sua posição, Ngola Mbande desencadeou um banho de sangue contra rivais em potencial. Seu meio-irmão, a mãe dele, presa, e todos os irmãos dela foram assassinados em pouco tempo. Passou então a matar membros proeminentes da corte, inclusive o tendala (o principal funcionário administrativo) e outras autoridades da corte junto com suas famílias. [46]

As próprias irmãs de Ngola Mbande não escaparam de sua ira, embora tenha poupado a vida delas. Ele tinha uma rivalidade de longa data com Jinga, que estava agora com 35 anos. Durante a infância e a juventude deles, ela fora a favorita de seu pai, e consta que superava o irmão em aptidão mental e habilidade militar. [47] Numa tentativa de garantir sua sucessão, Ngola Mbande matou primeiro o filho recém-nascido de Jinga com um de seus muitos concubinos. Então, segundo os relatos dos aliados dela, colhidos anos depois, mandou esterilizar Jinga e suas duas irmãs mais moças: óleos combinados com ervas foram jogados “ferventes na barriga de suas irmãs, de modo que, de choque, medo e dor, elas seriam para sempre incapazes de dar à luz”. [48] Não há registro de testemunhas oculares desse fato, mas é sabido que Jinga e suas irmãs não deram à luz nenhum filho depois de 1617. Ngola Mbande, no entanto, casou-se e teve um filho que acreditava que lhe sucederia no poder. Além disso, teve muitos filhos com suas numerosas concubinas como meio de aumentar a população sob seu controle direto. Como era costume, as concubinas vinham de regiões fora de Kabasa, garantindo assim que suas linhagens pagassem tributo em tempos de paz e fornecessem unidades militares durante a guerra. [49]

Ao cometer fratricídio e vários outros crimes para garantir a liderança de Ndongo, Ngola Mbande seguia os passos de seus antepassados imediatos. No entanto, ele desprezou suas estratégias militares e domésticas, de acordo com histórias coletadas pelo missionário capuchinho Giovanni Antonio Cavazzi, que mais tarde viveu na corte de Jinga. [50] Ngola Mbande procurou inspiração em líderes mais antigos em seus esforços para restaurar a antiga glória do reino. Uma de suas primeiras medidas foi ir além dos partidários de Kabasa que haviam arquitetado sua eleição e tentar aumentar o número de kijikos em terras estatais longe da capital. Ao lidar com os portugueses, rejeitou a diplomacia; em vez disso, reuniu um grande exército e avançou contra as posições portuguesas assim que assumiu o poder. [51]

Infelizmente para Ngola Mbande, os portugueses também estavam revisando sua estratégia para lidar com Ndongo. O novo governador Luís Mendes de Vasconcelos, durante seus quatro anos de mandato, realizaria campanhas militares maciças que culminariam com o saque da capital Kabasa e a captura de milhares de escravos. Quando chegou a Luanda no verão de 1617, pouco depois de Ngola Mbande assumir o poder, Mendes de Vasconcelos tinha planos grandiosos para conquistar não só Ndongo, mas todos os reinos até Moçambique, passando em torno do cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Planejava financiar esse enorme empreendimento militar com a captura e venda de africanos para o tráfico de escravos. Assim como Ngola Mbande inspirou-se nos fundadores de Ndongo, Mendes de Vasconcelos reverenciou seus predecessores, os primeiros conquistadores, como Dias de Novais, que precipitaram o declínio de Ndongo. [52]

Não demorou para que Mendes de Vasconcelos pusesse em ação seu plano de reunir uma enorme força de combate, sem tolerar nenhuma dissensão entre seus compatriotas: prendeu, matou ou afastou os funcionários portugueses em Luanda e nos fortes que se opuseram a ele. Aproximou-se também de funcionários ambundos descontentes, muitos dos quais se submeteram voluntariamente à sua autoridade. [53] Em poucos meses, Mendes de Vasconcelos reuniu um grande exército composto por colonos portugueses e seus escravos, soldados, bandos de imbangalas, sobas ambundos e ambundos livres. Sob o disfarce de atacar um dos poucos sobas poderosos ainda aliados de Ngola Mbande, o exército, em vez disso, marchou para o forte de Massangano, um ponto de parada no caminho para Kabasa, destino final de Mendes de Vasconcelos. O governador português contava com o apoio de um soba de uma linhagem concorrente à de Ngola Mbande, que não só prometeu levar os próprios soldados como permitiu que as tropas portuguesas passassem por suas terras. [54]

O exército de Mendes de Vasconcelos encontrou resistência no caminho para Kabasa. Muitos sobas poderosos de Museke, onde Ngola Mbande e sua irmã Jinga ainda gozavam de forte apoio, se envolveram em batalhas sangrentas contra as tropas portuguesas. Mendes de Vasconcelos retaliou brutalmente, promovendo decapitações em massa. Apesar disso, ou mais provavelmente por causa dessa brutalidade, os sobreviventes desses massacres mantiveram seu apoio a Ngola Mbande e, mais tarde, a Jinga, quando ela se tornou rainha. [55]

A resistência desses sobas não foi suficiente para barrar o exército de Mendes de Vasconcelos e, entre o fim de 1617 e o início de 1618, com o apoio de grandes contingentes de forças imbangalas, ele chegou à capital tradicional dos governantes de Ndongo, no coração do reino, após destruir todas as aldeias no caminho de Massangano a Kabasa. As forças de Ngola Mbande foram subjugadas e o rei escapou por pouco com alguns membros de sua casa, fugindo para suas terras mais a leste. O exército encontrou casas bem conservadas, construídas com materiais locais e decoradas com elaboradas imagens da flora e da fauna da região. Houve destruição em grande escala na cidade. Um funcionário português relatou que os imbangalas “capturaram, mataram e comeram milhares de pessoas, derrubaram palmeiras e destruíram tudo ao seu alcance”. [56] Além disso, centenas de sobas que tinham evitado o domínio português até então foram forçados a submeter-se. [57] Os soldados também capturaram milhares de pessoas que não tiveram tempo de escapar, inclusive os kijikos que Ngola Mbande usava para cultivar terras estatais. Mandaram um recado para Ngola Mbande avisando que ele devia comparecer perante Mendes de Vasconcelos para discutir as condições da paz. Ele não apareceu e o governador respondeu deslocando o forte que Bento Banha Cardoso havia construído em 1611, em Hango, para Ambaca, um lugar distante um dia de viagem de Kabasa. [58] Agora, três fortes portugueses cercavam as áreas centrais de Ndongo: Ambaca, Massangano e Cambambe, localizados na província de Museke, entre 75 e 95 quilômetros de Kabasa. [59]

A violência estava longe de acabar. Forçado a retornar a Luanda para se recuperar de uma doença, o governador Mendes de Vasconcelos entregou o controle do exército a seu filho de dezenove anos, João, que continuou a carnificina e invadiu as terras de Kaita ka Kabala, o principal aliado de Ngola Mbande, e o executou junto com 94 sobas. [60] Nos dois anos seguintes, 1618 e 1619, João Mendes de Vasconcelos atacou implacavelmente as regiões vizinhas, inclusive Matamba, fortalecido pela participação dos imbangalas e de um grupo de quatro mil cristãos ambundos que haviam “se tornado jagas [imbangalas]”. [61]

O choque dos ataques a Kabasa teve o efeito de reforçar o ânimo de Ngola Mbande. Entre 1619 e 1621, ele reocupou Kabasa após a retirada de João Mendes de Vasconcelos, enviou emissários a Luís Mendes de Vasconcelos para negociar um tratado de paz e montou novamente um exército. Suas tropas sitiaram o forte de Ambaca e atacaram os sobas leais aos portugueses. [62]

Ngola Mbande assediou sem cessar os fortes portugueses e os sobas, mas travava uma batalha perdida. Em um caso, suas forças atacaram Ambaca, mas foram derrotadas pelos aliados imbangalas dos portugueses. Após o cerco, Luís Mendes de Vasconcelos convocou uma reunião pública de todos os sobas rebeldes, supostamente para proporcionar-lhes um fórum no qual pudessem manifestar suas queixas. Em vez disso, “cortou a garganta” daqueles que considerava culpados de deslealdade. [63]

Em 1621, as forças de João Mendes de Vasconcelos atacaram Kabasa pela segunda vez. [64] Embora Ngola Mbande tenha conseguido escapar, os que o cercavam não tiveram tanta sorte. Muitos de seus principais partidários foram mortos, e os portugueses chegaram muito perto de sua casa, capturando sua esposa principal, sua mãe, suas duas irmãs mais moças, Funji e Kambu, e vários membros da corte. [65]

Ngola Mbande refugiou-se nas ilhas Kindonga, a montante do rio Kwanza, que pertenciam aos reis de Ndongo desde a época da fundação do reino. Depois reapareceu na região vizinha de Haku, onde reconstituiu suas forças na forma de um exército de guerrilha. Seus guerrilheiros atacaram fortalezas portuguesas, enquanto seus emissários davam continuidade às tentativas de negociar um tratado de paz com Luís Mendes de Vasconcelos. [66] Ngola Mbande disse que concordaria com os termos do tratado depois que os portugueses libertassem os membros de sua família. Em troca, prometia permanecer em termos amistosos com os portugueses, devolver os ambundos que se juntaram a ele e libertar outros escravos. [67]

Em quatro anos de luta, Luís Mendes de Vasconcelos arrebanhou um total de 190 sobas sob o controle direto português. [68] Mais da metade desses homens — 109, para ser preciso — foi subjugada durante as campanhas lideradas pelos filhos de Mendes de Vasconcelos, e cada um deles teve de pagar quatro escravos ao rei português. [69] Além disso, o governador impôs a Ngola Mbande um tributo de cem escravos anuais e ordenou aos senhores provinciais e seus kijikos que também pagassem tributos e impostos. [70] Por fim, Mendes de Vasconcelos tentou instalar um novo rei no lugar de Ngola Mbande, um homem chamado Samba Atumba, que assumira o nome cristão de Antônio Carreira. [71] Porém, a população recusou-se a reconhecê-lo como rei.

Em 1621, ao mesmo tempo que negociava a libertação da esposa, da mãe, de suas irmãs e outros prisioneiros, Ngola Mbande fazia uma aliança com Kassanje, um líder imbangala que tinha forjado uma aliança com Donga, outro líder imbangala. [72] Os dois haviam se posicionado anteriormente ao lado dos portugueses, mas estavam descontentes. Kassanje já havia logrado Mendes de Vasconcelos antes: quando era aliado do governador, fugira com um butim dos portugueses, bem como com um grande número de kijikos e milhares de ambundos livres. [73] Essas novas alianças com os imbangalas melhoraram a posição de Ngola Mbande, pois um número cada vez maior de ambundos se juntou ao movimento de resistência. Ngola Mbande estreitou ainda mais sua conexão com os imbangalas ao entregar seu filho e herdeiro ao líder deles, Kasa, para treinamento militar. Ngola Mbande continuou a representar uma grande pedra no caminho da penetração militar e econômica portuguesa em Ndongo. [74]

Embora ele continuasse a ser uma ameaça, os portugueses obtiveram grandes ganhos. As campanhas realizadas por Luís Mendes de Vasconcelos e seus filhos levaram a presença militar e administrativa portuguesa às principais regiões de Ndongo pela primeira vez. Em dezembro de 1620, como parte da cerimônia jesuíta de beatificação de são Francisco Xavier em Luanda, Mendes de Vasconcelos montou um espetáculo para lembrar a todos de sua vitória militar sobre Ngola Mbande e os ambundos. A cerimônia teve música, poesia e esquetes cômicos, entre eles um apresentado por um anão que fora capturado nas guerras contra Ndongo. O anão, vestido com “uma túnica de veludo escarlate, sapatos brancos e boina multicolorida”, fez o papel de bufão para o deleite dos espectadores portugueses. [75] Não é difícil imaginar quão humilhante este e outros espetáculos desse tipo de subserviência africana devem ter sido para os milhares de ambundos que os testemunharam ou ouviram falar deles.

O tráfico florescente de escravos, que dependia da conquista, sequestro e comercialização da população ambundo pelos portugueses, deve ter sido uma fonte ainda mais potente de vergonha e humilhação para o povo de Ngola Mbande. Durante os quatro anos de governo de Mendes de Vasconcelos, mais de 55 mil ambundos foram capturados e enviados como escravos para as Américas. Além disso, as autoridades portuguesas transferiram centenas de milhares de kijikos para colonos portugueses que passavam a usá-los como escravos em suas fazendas em expansão nas regiões férteis ao longo dos rios Lucala e Bengo, perto de Luanda, e nas aldeias ao redor de seus fortes. Milhares de outros ambundos foram capturados pelos imbangalas, que haviam arrasado grandes extensões de território. Os refugiados dessas guerras às vezes aderiam aos atacantes imbangalas, criando um caos ainda maior. [76]

Não vendo nenhuma opção militar para restaurar seu reino, Ngola Mbande voltou-se de novo para a diplomacia, como muitos de seus antecessores haviam feito. Os obstáculos que teve de superar foram tremendos. Ele precisava não apenas persuadir os portugueses a acabar com suas campanhas contra ele e remover o forte de Ambaca, mas também reafirmar o controle sobre as partes de Ndongo que ainda eram independentes e recuperar o acesso às terras e kijikos que os portugueses haviam tomado.

O momento para negociações ocorreu quando um novo governador, João Correia de Sousa, substituiu Luís Mendes de Vasconcelos, em outubro de 1621. Assim que soube de sua chegada a Luanda, Ngola Mbande decidiu designar sua irmã afastada Jinga para chefiar uma delegação encarregada de negociar a paz. Havia muitos anos que Jinga vivia no reino de Matamba, a leste de Ndongo. Embora soubesse que ela nunca o havia perdoado por assassinar o filho e ordenar a esterilização dela e de suas irmãs, Ngola Mbande sabia que ela nutria ambições políticas, tinha seguidores fiéis em algumas facções importantes de Ndongo e, como ele, estava decidida a reconstruir o reino e limitar o avanço português. Jinga também estava fazendo um jogo político com o irmão, pois sabia que a aceitação dessa missão melhoraria sua posição entre as lideranças de Ndongo. [77]

Ngola Mbande não poupou despesas para montar uma delegação impressionante. Jinga e seu grupo partiram de Kabasa com uma grande escolta militar, músicos, escravos para presentear o governador e “muitos pajens e atendentes” para cuidar do bem-estar de Jinga. Mais importante do que os “vários privilégios e gentilezas” que Ngola Mbande concedeu a Jinga antes de partir, ele a honrou com um novo título, Jinga Bande Gambole: Jinga Mbande, enviada oficial. [78] Desse modo, estava autorizada a negociar em nome de Ngola Mbande. Além disso, deu a ela permissão para submeter-se a um batismo público — um elemento crucial de negociação para os portugueses — se acreditasse que seria para o benefício de Ndongo. [79]

Ngola Mbande não poderia ter selecionado um emissário melhor. Jinga, o primeiro membro da família real de Ndongo a visitar Luanda, partiu para a cidade à frente do que deve ter sido a maior delegação oficial da África Central a viajar pelas regiões de Ndongo conquistadas pelos portugueses. Com efeito, a chegada de sua delegação à entrada da cidade tornou-se o principal tema de conversa da população ambundo e dos portugueses. Os registros portugueses contêm numerosos relatos de sua chegada, mas Jinga também deixou seu próprio relato, que sobreviveria na memória popular séculos depois de muitos registros oficiais terem sido perdidos.

O tratamento concedido a Jinga e sua comitiva pelo governador Correia de Sousa indica que os portugueses consideravam Ngola Mbande o principal poder africano na região. Uma escolta militar portuguesa acompanhou a delegação até a praça principal de Luanda, onde foi recebida por toda a elite administrativa, comercial e religiosa da cidade. A delegação recebeu uma elaborada saudação militar, que incluiu salvas de artilharia e mosquetes, e uma serenata com música tocada com instrumentos europeus e ambundos. [80] E, o que talvez tenha sido mais significativo, o governo português abrigou o grupo e pagou todas as suas despesas. [81]

Em sua primeira audiência oficial com o governador e seu conselho, Jinga prometeu que Ngola Mbande viveria em paz com os colonos, devolveria escravos que os portugueses reivindicavam como deles, mas que haviam fugido para suas fileiras, e cessaria os ataques militares. Ela explicou as ações agressivas de seu irmão contra os portugueses como imprudências juvenis. Por fim, Jinga prometeu que seu irmão abraçaria qualquer aliado dos portugueses. Ambos os poderes, enfatizou ela, se apoiariam mutuamente na luta contra inimigos comuns. [82]

Jinga opôs-se a uma das demandas portuguesas, recusando-se terminantemente a permitir que seu irmão pagasse tributo anual em escravos ao rei português. Outros governantes de províncias conquistadas haviam feito isso, mas Ngola Mbande não o faria. Tributos, argumentou ela, só poderiam ser impostos a alguém que tivesse sido conquistado. Jinga lembrou à sua plateia que Ngola Mbande não havia sido conquistado; ele era um rei soberano que buscava voluntariamente amizade com outro soberano, e concordar em pagar tributo equivalia a tornar-se escravo. Consta que ela teria dito: “Quem nasceu livre deve manter-se em liberdade e não se submeter a outros [...] Pagar o tributo ao vosso rei [...] seria tornar-se escravo em vez de livre”. [83] Quando o governador e seu conselho questionaram o compromisso de Ngola Mbande com a paz, Jinga apelou para a última arma que tinha em seu arsenal: ofereceu-se para estudar o catecismo e outros elementos do cristianismo e ser batizada. Aos quarenta anos, ela participou de um opulento batismo público na igreja matriz de Luanda (um evento de que teremos mais detalhes no terceiro capítulo). Quando partiu de Luanda, Jinga havia obtido a garantia do governador de um tratado entre os portugueses e Ndongo. [84]

Batismo de Jinga em 1622. Antonio Cavazzi, c. 1668.

Jinga voltou triunfalmente a Kabasa no outono de 1622. Ngola Mbande comemorou publicamente os feitos da irmã, mas esse júbilo não duraria muito. Ao mesmo tempo que as negociações com os portugueses entravam numa nova fase, graças a Jinga, rompeu-se a aliança de Ndongo com o imbangala Kassanje que havia elevado a posição de Ngola Mbande junto ao seu povo; o rei e seus parentes, Jinga entre eles, foram forçados a fugir da capital. Mais uma vez, viram-se no esconderijo real das ilhas Kindonga, no rio Kwanza. Mas os portugueses estavam ansiosos para prosseguir as negociações e não deixaram a localização se interpor em seu caminho: antes de dezembro de 1623, o padre Dionísio de Faria Barreto foi até as ilhas para elaborar os termos que Jinga havia negociado. A paz agora dependia da conversão de Ngola Mbande ao cristianismo e o subsequente retorno a Kabasa. Os portugueses prometeram que, uma vez cumpridas essas condições, expulsariam Kassanje e seus guerrilheiros da região, devolveriam os kijikos e os sobas que Mendes de Vasconcelos havia levado e mudariam o forte de Ambaca mais para o leste. [85]

Ngola Mbande concordou com os termos e iniciou o processo de batismo, aprendendo o catecismo com o padre Barreto e até mesmo concordando em desistir de suas muitas concubinas e de alguns costumes religiosos ambundos. Ele também voltou a Kabasa e parecia estar pronto para consolidar a nova relação com os portugueses. [86] Por um tempo, a segurança retornou a Ndongo e um relatório oficial otimista afirmava que “o rei de Angola foi mais uma vez reduzido à nossa amizade e as feiras de escravos já estão funcionando bem”. [87]

A palavra reduzido é reveladora. Jinga, por seus próprios motivos políticos, capitalizou claramente a atitude desdenhosa dos portugueses que essa linguagem revela e começou a pressionar seu irmão a não aceitar o batismo cristão com que ele concordara. Segundo ela, seria uma afronta à tradição ambundo que proibia o rei de curvar a cabeça diante de um inferior. E, uma vez que o padre Barreto não era um português branco, mas um mulato com raízes ambundas, Jinga e Ngola Mbande não o consideravam somente inferior, mas seu escravo. Enquanto continuava a afirmar que estava se preparando para ser batizado, Ngola Mbande, sob pressão de Jinga, passou a crer que os custos políticos do batismo superavam os benefícios. [88] Se aceitasse o batismo na devida cerimônia pública, ele arriscaria descontentar muitos de seus partidários ambundos, que o admiravam precisamente por sua disposição de resistir aos portugueses.

Ademais, Ngola Mbande nutria uma desconfiança inabalável dos portugueses, a quem culpava por privar seu pai e ele próprio de suas terras e de seu povo. Considerando o que estava acontecendo na região em torno de Ndongo, sua desconfiança era bem fundamentada. Em 1623, o governador convencera vários sobas de uma região vizinha a ir a Luanda para se submeterem formalmente ao rei português. Quando eles apareceram, ele os sequestrou junto com gente do povo — 1211 pessoas ao todo — e os mandou como escravos para o Brasil. Além disso, distribuiu as boas terras que o grupo ocupava para soldados portugueses. [89] É provável que a notícia desse golpe tenha chegado a Ngola Mbande.

Para o rei de Ndongo, a crise era tanto pessoal como política. Ele passou a confiar cada vez mais em Jinga e não tomava nenhuma decisão sem a opinião dela. Ainda vacilante em relação ao batismo, enviou Jinga e suas duas irmãs a Luanda para obter do governador o compromisso de honrar os termos do tratado anterior. Para Ngola Mbande, era de crucial importância que suas irmãs pressionassem o governador a cumprir a promessa de enviar tropas para desalojar Kassanje e seus guerrilheiros, que continuaram a brutalizar Ndongo. [90] Kambu e Funji foram batizadas durante essa visita, mas os portugueses adiaram a confirmação dos termos do tratado. Extremamente desconfiado, Ngola Mbande enviou outro grupo de emissários para defender sua posição perante o bispo Simão de Mascarenhas, o novo governador, que assumiu o cargo em agosto de 1623.

Ngola Mbande percebeu que os governadores e funcionários portugueses de Luanda não tinham intenção de cumprir seu lado do acordo. É fato que o governo enviou tropas contra Kassanje, mas, em vez de viajar pelo rio Lucala, como Ngola Mbande havia pedido, o comandante encaminhou-se por terra para o forte de Ambaca — o mesmo forte que os portugueses haviam concordado em mudar de lugar pelos termos do tratado. [91]

A reação de Ngola Mbande foi decisiva: ele se recusou categoricamente a ser batizado. Caiu então numa profunda depressão, semelhante à que seu pai Mbande a Ngola sofrera após as vitórias portuguesas em Museke. [92] Orgulhoso e desafiador até o fim, Ngola Mbande rejeitou a ajuda do padre Barreto e o obrigou a fugir. Ao contrário, confiou no tratamento dos curandeiros ambundos, que pediram ao seu deus para curá-lo. [93]

O tratamento não teve sucesso. Na primavera de 1624, Ngola Mbande morreu pouco depois de ingerir veneno que tomou voluntariamente ou, como alguns acreditaram, foi-lhe administrado por sua irmã. Antônio de Cadornega, o soldado-cronista português, escreveu que Jinga “o auxiliou a morrer com a ajuda de uma bebida envenenada”. [94]

A morte de Ngola Mbande deixou um vazio que Jinga tratou de preencher imediatamente. Sua ascensão ao poder iniciaria um novo capítulo na história ambundo. A luta contra a agressão portuguesa devastara seu pai e seu irmão, que não conseguiram trazer de volta a antiga glória de Ndongo. Jinga, que herdou um reino que não passava de uma sombra daquele que ela conhecera em sua juventude, assumiu-o onde seu irmão o deixou, motivada pela perspectiva de reconstruir sua terra ancestral. Seu amor e respeito por seus antecessores e seu ódio pelos portugueses tornaram-se paixões intensas, impulsionando-a pelo resto da vida. Durante todo o seu reinado, de 1624 a 1663, Jinga trabalharia para reafirmar a hegemonia de Ndongo e limitar o poder português na região, objetivo que ela expressou pela primeira vez, de forma tão eloquente, em 1622, quando foi enviada para defender o irmão perante o governador João Correia de Sousa.