Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo, “Missione evangelica nel Regno de Congo” (1668), v. A, páginas preliminares, xlii. Manuscritos Araldi, Modena, Itália. Fotografia: Vincenzo Negro.

No fim de 1648, quando estava com 66 anos, Jinga foi obrigada a formular uma nova estratégia. Os holandeses haviam rompido o acordo com ela e foram embora, e ela precisou abandonar seu plano de atacar o forte português de Massangano. Jinga percebeu que, para atingir seus principais objetivos — obter a libertação de sua irmã das mãos portuguesas e reivindicar a devolução das terras de Ndongo —, precisaria adotar estratégias distintas das militares. Embora continuasse a travar guerras, ela não mais se concentrou em expulsar totalmente os portugueses, mas em garantir que não fizessem avanços políticos ou econômicos no interior, a menos que tratassem com ela.

Para manter uma vantagem estratégica, Jinga adotou uma abordagem tripartida entre 1648 e 1656. Em primeiro lugar, restabeleceu o controle político firme sobre Matamba e as terras entre Matamba e Ndongo, regiões que constituíam a principal fonte de escravos. Em consequência, apesar dos sucessos das campanhas do governador Correia de Sá contra os imbangalas e os sobas que tinham participado da aliança entre Jinga e os holandeses, ele e os governadores posteriores foram forçados a reabrir as relações políticas com Jinga para resolver a questão do tráfico de escravos. Em segundo lugar, Jinga iniciou relações diretas com os capuchinhos, uma ordem religiosa cujos missionários serviriam de seus intermediários políticos, não só com governadores portugueses de Angola, mas também com altos funcionários na Europa. Em terceiro lugar, Jinga traçou planos para substituir por crenças e rituais cristãos as ideias e rituais religiosos imbangalas que haviam sido a ideologia unificadora que a vinculava aos seus seguidores.

A implementação bem-sucedida de suas novas estratégias possibilitaria a Jinga alcançar todos esses objetivos. Até o fim de 1656, ela conseguiu a libertação de sua irmã, confirmou seu direito de governar Matamba como um reino independente, com fronteiras definitivas reconhecidas pelos portugueses, e estabeleceu as condições para transformar Matamba no reino cristão que imaginava. Com efeito, o sucesso de Jinga em fundir diplomacia militar, religiosa e política numa estratégia efetiva de governo impressionou de tal modo, tanto seus detratores como seus admiradores, que nos últimos cinco anos de sua vida ambos os grupos já a elogiavam, dizendo que não havia ninguém igual a ela em toda a África. Para acompanhar Jinga durante a década decorrida após seu retorno a Matamba, trataremos primeiro de suas operações militares, depois da diplomacia religiosa e, por fim, da diplomacia política, que resultou na assinatura de um tratado de paz com os portugueses em 1656.

Embora a nova estratégia de Jinga já não tivesse por objetivo a derrota militar dos portugueses, ela continuou a usar a guerra como um elemento essencial de sua liderança. Um relato de 1650 feito por um observador português listou mais de 29 invasões que os exércitos de Jinga realizaram entre 1648 e 1650, observando que os governantes das terras que ela invadiu foram mortos ou se tornaram tributários que a reconheciam como sua “senhora natural”. Ela não perdera nada de sua ferocidade: numa campanha contra o imbangala Caheta, os quarenta mil soldados de Jinga enfrentaram seu exército de dez mil homens e dominaram de tal modo as tropas inimigas durante um ataque ao amanhecer que Caheta ficou paralisado de medo, sem saber se lutava ou fugia. Ela foi embora com mais de seis mil prisioneiros e destruiu tudo no quilombo de Caheta, “até as árvores”. Ao descrever a Jinga que observou durante esses anos, o autor disse: “Vi Jinga vestida como um homem, armada com arco, flechas, e já velha e de pequena estatura. Seu discurso é muito efeminado”. [1]

Após sua partida rápida de Luanda em agosto de 1648, o primeiro ato de Jinga foi alojar seu exército perto de Massangano e mandar tropas para obrigar os sobas da região a reconhecê-la como sua rainha. Com 139 regimentos de imbangalas sob seu controle, ela não teve dificuldade em fazer com que os sobas concordassem com suas exigências. [2] A invasão da província de Wandu em setembro daquele ano, descrita no capítulo anterior, resultou do desejo de Jinga de demonstrar ao governante de lá que ela ainda podia impor sua vontade às regiões que faziam fronteira com Ndongo.

Jinga continuou a usar seu exército para intimidar sobas das regiões que faziam fronteira com Congo, Matamba e Ndongo, com o objetivo de mostrar que ainda tinha forças poderosas sob seu controle, apesar dos reveses militares que sofrera. Nos meses posteriores à invasão de Wandu, ela empreendeu várias operações militares perto dos fortes portugueses de Massangano e Ambaca. Jinga sabia que o governador estava preocupado em aumentar os reforços militares nos fortes de Luanda e seus arredores, com o objetivo de trazer sobas rebeldes da região de volta ao domínio português, e pensaria duas vezes antes de enfrentá-la em batalha direta.

Quando estava voltando para Matamba, ela ordenou invasões no lado leste, até as margens do rio Kwango, com o propósito de restabelecer uma presença militar forte na região. Essa região estivera anteriormente sob o controle de Jinga, mas fora invadida por seus inimigos durante os anos em que ela esteve lutando nas proximidades de Ambaca. Seu maior oponente militar nessa área era o imbangala Kassanje, que estabelecera seu quilombo numa parte de Matamba que Jinga reivindicava como sua. [3]

É importante notar que os exércitos de Jinga durante essas campanhas do início dos anos 1650 eram compostos por homens e mulheres. Um viajante francês que esteve em Angola em 1652 observou que as mulheres que acompanhavam o exército de Jinga eram numerosas e que cada uma tinha “quatro ou cinco oficiais a seu serviço e para seu prazer”. Tal como Jinga, essas mulheres eram treinadas para lutar e participavam de batalhas ao lado dos homens ou empreendiam suas próprias campanhas. [4]

Jinga não restringiu suas atividades militares ao leste de Matamba. Em março de 1655, por exemplo, mandou Jinga a Mona invadir a região de Mbwila, no leste do Congo, e, apesar da forte resistência, conseguiu conquistar a província. É provável que ela quisesse demonstrar aos portugueses que ainda era capaz de executar operações militares, embora estivesse ao mesmo tempo buscando a paz com eles. [5] Naquele período, ela controlava terras que se estendiam do lado leste de Ndongo a Matamba e, para o norte, ao longo do rio Kwango. [6] Jinga sempre sustentou que tinha direito a Angola e Ndongo, mas, mesmo depois de ter sido derrotada e forçada a fugir da região dos Dembos, o reino que governava ainda incluía partes de Ndongo, todo o reino de Matamba, território que o Congo reivindicava, e partes do reino de Yaka (na atual República Democrática do Congo). [7]

Durante esse período, Jinga não só mandava seus capitães para a guerra como às vezes assumia ela mesma o comando. Em dezembro de 1657, pouco antes de comandar suas tropas numa campanha contra o capitão imbangala Kalandula, Jinga preparou-se para a batalha, liderando os soldados nos habituais exercícios militares rigorosos com flechas e lanças. Em sua maioria, os soldados que participavam do exercício poderiam, por sua idade ser bisnetos dela. No caminho para o acampamento de Kalandula, Jinga deu ordens para bloquear todas as possíveis rotas de fuga, e o exército cercou sorrateiramente a base dele durante a noite. De manhã, ela mandou um soldado pôr sua bandeira no alto de uma árvore e desafiou Kalandula a lutar. Percebendo que Jinga o havia encurralado, Kalandula imediatamente enviou um emissário que jurou que ele considerava Jinga “sua rainha e deusa” e que, no futuro, desejava obedecer-lhe e servi-la. Quando quatrocentos de seus soldados tentaram fugir ao ouvir sua declaração, Jinga enviou imediatamente algumas tropas atrás deles e capturou a maioria. Muitos dos cativos foram enviados para Ambaca e vendidos como escravos. Ela então comandou suas tropas num ataque feroz contra as forças restantes de Kalandula, no qual 1500 soldados foram capturados e muitos morreram. O próprio Kalandula morreu; sua cabeça foi cortada e oferecida a Jinga, que mandou o sinistro troféu ao governador português. [8]

Embora essa batalha tenha sido a última que comandou pessoalmente, Jinga nunca dissolveu o exército e continuou a confiar na guerra como parte de sua estratégia para manter o controle sobre os territórios que havia subordinado, ajudar aliados ou punir vizinhos que representassem uma ameaça ao seu domínio. [9] Seu sargento-mor informava-a de qualquer movimento de exércitos inimigos, e ela contava com um grupo de batedores militares que podiam entrar em ação a qualquer momento para avaliar o perigo. Estava preparada para pôr tropas em campo sempre que necessário. [10] Por exemplo, em março de 1658, quatro meses após seu retorno da batalha contra Kalandula, ela recebeu a informação de que o exército de Yaka se aproveitara de sua ausência e fizera várias incursões na fronteira a nordeste de Matamba. Jinga tentou negociar com o rei dos yakas, mas, quando ele deixou claro que considerava isso um sinal de fraqueza, abandonou a diplomacia e ordenou um ataque. O capitão da operação conseguiu capturar o rei, que imediatamente pleiteou indulto. Jinga condescendeu; a guerra e o perdão asseguravam um grau adequado de respeito e medo por ela, bem como a paz na parte distante do nordeste de Matamba. [11]

Para demonstrar que a guerra ainda era um aspecto central de sua liderança, Jinga continuou a receber em suas fileiras muitos imbangalas e sobas que haviam sido seus aliados durante a ocupação holandesa, mas que se passaram para o lado português em consequência das campanhas militares de Correia de Sá contra eles entre 1648 e 1650. Correia de Sá decapitou catorze sobas identificados como rebeldes, que haviam aderido aos holandeses, bem como quatro dos cinco imbangalas que suas tropas capturaram durante operações em Kissama. Muitos dos sobas e imbangalas restantes logo ficaram descontentes com a política portuguesa de promover os interesses dos colonos. Com efeito, eles perderam a maior parte das terras férteis que cultivavam ao longo dos rios Dande, Zenza e Kwanza para colonos portugueses que se mudaram após a reconquista. Em consequência, trocaram novamente de lado e voltaram a ser fiéis a Jinga. [12]

Um desses líderes era o imbangala Kabuku Kandonga (e não o Kabuku que conhecemos no capítulo 5). Em fevereiro de 1653, ele decidiu romper sua aliança com os portugueses e fazer um acordo secreto com Jinga para unir seu quilombo ao dela em Matamba. Jinga enviou-lhe emissários no início de 1654, mas o governador português, que descreveu Jinga na época como “o inimigo capital dos portugueses”, soube do plano e mandou aprisionar todos que estavam no quilombo de Kabuku. No ano seguinte, o novo governador Luís Martins de Sousa Chichorro invadiu as terras de Kabuku, o capturou e despachou para o Brasil. [13] Poucos dias depois, Sousa Chichorro organizou uma grande campanha contra o soba Kambambe, um dos antigos aliados de Jinga que ressurgira como uma importante ameaça para os portugueses, atraindo cerca de dez mil ambundos escravizados que os colonos portugueses reivindicaram como seus. Sousa Chichorro continuou suas operações na região por dezoito meses, com ambos os lados acumulando grandes baixas. [14] Kalandula, o imbangala que Jinga matou mais tarde em batalha, também estava envolvido em planos para se juntar a ela, mas conseguiu escapar da captura e fugir com um grande número de escravos e mil soldados. Ele se colocou junto com seu povo sob o controle de Jinga e estabeleceu-se a dez quilômetros de Ambaca, em terras que ela reivindicava. [15]

A estratégia militar de Jinga não se baseava apenas nos sucessos dos exércitos que comandava ou nos imbangalas e sobas que atraía para Matamba ou outras partes de suas terras. Ela também continuava ativamente envolvida na política local de Ndongo, o que significa que costumava usar seu exército para resolver disputas de sucessão a favor de candidatos que apoiava. Foi o que aconteceu no caso de João Muquila, que contestou a escolha do irmão para tomar o lugar de soba de seu pai, assassinando-o, bem como vários de seus tios. Quando os portugueses reconheceram o filho do irmão, Sebastião Kiluanje, como governante, em 1656, João chamou Jinga para ajudá-lo a expulsar Sebastião. O exército de Jinga fez três tentativas contra Sebastião, mas as tropas portuguesas repeliram os assaltos e mataram os três capitães que as comandaram. [16] Embora não tenha conseguido derrubar Sebastião, o caso ilustra que, mesmo quando negociava um tratado de paz com os portugueses, Jinga estava preparada para agir contra sobas da região em torno de Ambaca. Essa área continuaria a ser o centro da resistência para o resto de sua vida, e as autoridades portuguesas, embora conseguissem consolidar algum grau de controle sobre ela, não tinham escolha senão reconhecer que a força militar de Jinga seria um obstáculo importante aos seus planos de expansão para além do forte de Ambaca. [17]

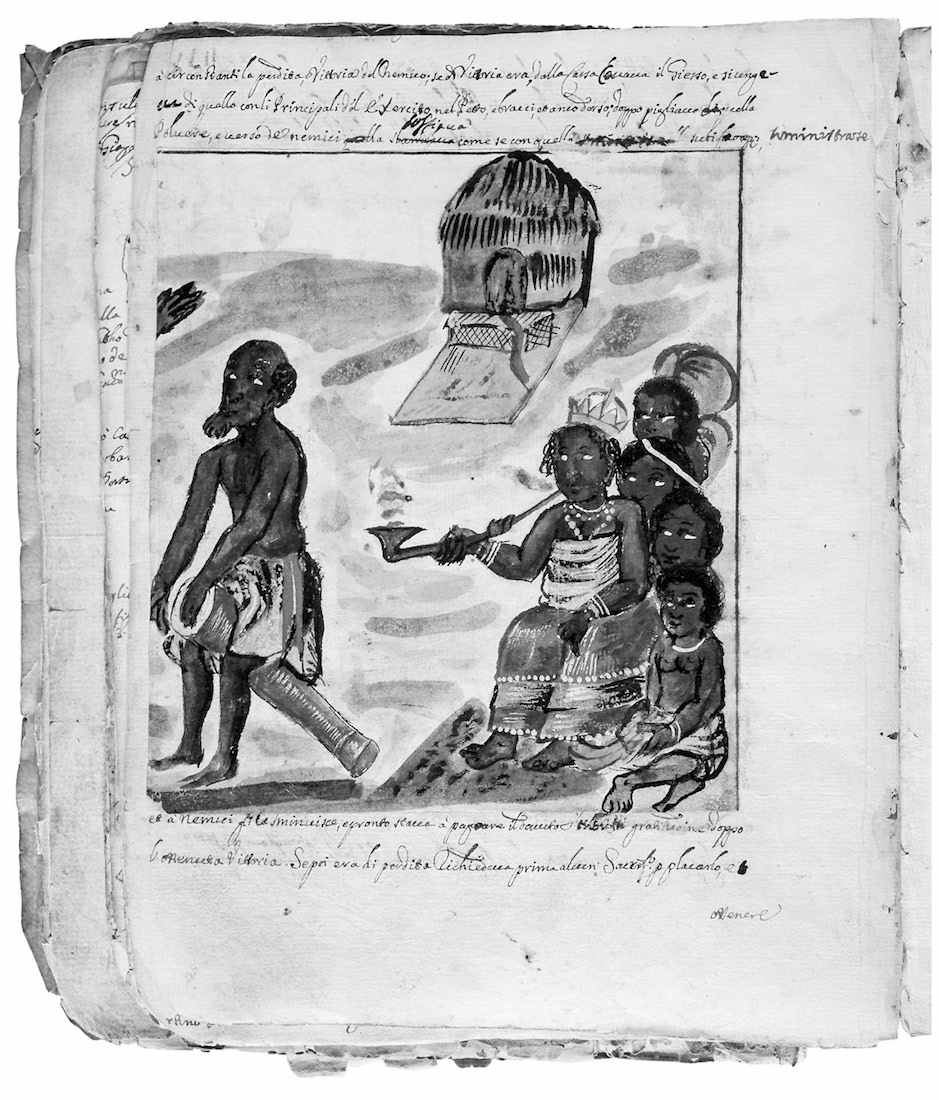

Rainha Jinga fumando diante de um santuário. Antonio Cavazzi, c. 1668.

Mesmo nos últimos anos de vida, quando não estava mais no comando de seu exército, Jinga continuou a supervisionar as campanhas militares. Por exemplo, em outubro de 1661, mandou seu exército para lutar contra o líder imbangala Kassanje, depois que ele liderou seu exército num ataque contra um soba nas terras dela, matando todos os homens e bebês e levando prisioneiras as mulheres e crianças. Outro soba repeliu um segundo ataque, obrigando Kassanje a recuar, mas mesmo assim Jinga decidiu contra-atacar imediatamente. Antes de reunir combatentes, ela foi à igreja a fim de fazer uma confissão privada para explicar os motivos de sua decisão de ir à guerra. Foi depois para a praça pública, acompanhada de suas guarda-costas, armadas com arcos e flechas, e seus soldados, que também serviam de proteção para ela. Ela incitou as pessoas com palavras apaixonadas e logo reuniu um enorme exército para lutar contra Kassanje. Seguindo o exército em retirada, suas tropas derrotaram as forças de Kassanje, matando muitos, fazendo outros prisioneiros e entregando a Jinga dezesseis bandeiras dos oficiais que se afogaram quando tentavam escapar através do rio Kwango. Isso aconteceu depois que Jinga aceitou plenamente o cristianismo como religião oficial de Matamba, mas a celebração da vitória incluiu rituais imbangalas, junto com uma missa cristã na qual as bandeiras capturadas do inimigo foram oferecidas à Virgem Maria em agradecimento pela vitória. [18]

A estratégia de Jinga de usar a força militar para demonstrar a continuidade de seu poder atormentava tanto os governadores portugueses que eles pediam frequentemente ao rei de Portugal permissão para fazer guerra contra ela de novo. Em julho de 1652, Bento Teixeira de Saldanha, um funcionário de Luanda, observou em carta ao rei João IV que os principais adversários dos portugueses em Angola eram o rei do Congo, Jinga e o governante da província totalmente inconquistada de Kissama. Os três governantes, explicou ele, conseguiam deter o tráfico de escravos para Luanda, “tão vital para a economia”, porque “perseguem e atacam os sobas vassalos”. Ele pedia permissão para recrutar soldados africanos, a fim de defender os sobas e fazer guerra aos três governantes. Em dezembro de 1652, a questão foi parcialmente resolvida quando o Conselho Ultramarino, numa decisão dividida, aconselhou o rei a não concordar com o pedido. [19] A continuidade da força militar de Jinga provavelmente influenciou a decisão do conselho. Alguns de seus membros alertaram-no de que deveria advertir as autoridades em Luanda para não guerrearem contra Jinga ou outros líderes, lembrando-lhe que governadores anteriores que usavam a guerra como meio para capturar escravos causaram a ruína do território. O conselho sugeria que perdoar Jinga e seus dois colegas africanos pela traição deles durante o período da ocupação holandesa seria vantajoso para os portugueses. Uma renovação da amizade significaria um retorno do tráfico de escravos. [20]

Em carta datada de 16 de setembro de 1653, autoridades de Lisboa mandaram as autoridades de Luanda empreender uma guerra contra Jinga somente se estivessem certas de que tinham tropas suficientes para proteger Luanda. A cidade não devia, sob nenhuma circunstância, ficar sujeita a “uma invasão dos inimigos”. Em 1654, João IV advertiu o governador Sousa Chichorro de que não cedesse ao pedido de Ngola Hari para fazer guerra contra Jinga. Em vez disso, Sousa Chichorro deveria trabalhar para “conservar essa rainha”, a fim de que o exército dela não invadisse e arruinasse a colônia. [21] Embora João IV tenha morrido no final daquele ano e Sousa Chichorro efetuado outras operações militares contra o Congo e Kissama, a diretiva real do falecido rei continuava influenciando as relações com Jinga. Ainda em 1657, depois que ela assinou um tratado com os portugueses, dos “três inimigos” que os portugueses identificavam em Angola, ela era a única com quem eles sentiam necessidade de buscar a paz. [22] Enquanto outras regiões continuariam a ser alvo de luta, Matamba não seria submetido à agressão militar portuguesa graças à poderosa imagem de Jinga e à sua prontidão militar.

Entre 1648 e 1656, ao mesmo tempo que seu exército efetuava campanhas em todas as regiões a leste de Ndongo, Jinga procurava uma solução diplomática. Como primeiro passo, em vez de tratar diretamente com os portugueses, ela fez uso dos sacerdotes e missionários capuchinhos capturados por seus exércitos. Suas primeiras tentativas de diplomacia religiosa ocorreram em 1643, em seu quilombo de Sengas de Kavanga, na região dos Dembos. Ali, Jinga começou uma campanha de longo prazo para conquistar a confiança dos missionários vindos de Roma para que eles se dispusessem a defender sua causa na Europa. Desde o início, ela tratou os missionários capturados de forma diferente de outros soldados ou civis portugueses. Em vez de mantê-los reféns, costumava libertá-los; se os mantinha prisioneiros, como fez com o padre Jerônimo de Sequeira, concedia-lhes uma considerável liberdade. Ela capturou o padre Sequeira em 1644, junto com doze soldados, mas deu-lhe livre acesso a seu quilombo e até construiu um pequeno altar e solicitou que ele rezasse missa para ela. Tratava-o com respeito, dirigindo-se a ele como nganga ngola (sacerdote do ngola [rei]), ao que ele respondia “kalunga, kalunga queto ” (Céu, nosso Céu). Não surpreende que os portugueses que capturaram o quilombo em 1646 ficassem escandalizados ao descobrir que o altar estava localizado ao lado de uma “casa diabólica” que ela construiu para seus próprios gangas. [23]

A captura por seu exército de dois missionários capuchinhos espanhóis e um sacerdote do Congo durante a invasão da província de Wandu, em 1648, proporcionou-lhe a chance que estava procurando para iniciar relações diplomáticas formais com a Igreja católica. Os espanhóis, freis Bonaventura de Cordella e Francisco de Veas, junto com seu acompanhante e tradutor congolês, padre Calisto Zelotes dos Reis Magos, haviam recebido permissão do rei Garcia II para ir à província rebelde de Wandu e realizar trabalhos missionários. O grupo chegou uma semana antes de o exército de Jinga atacar a província e saquear a capital. Os guardas pessoais de Jinga apanharam os capuchinhos, que haviam se refugiado na igreja e estavam escondidos embaixo do altar. Os soldados de Jinga lembraram-se da ordem de que os gangas cristãos não deveriam ser mortos e entregaram a ela os sacerdotes espanhóis. Ela assegurou-lhes que não precisavam temê-la, mas eles tinham medo de ser obrigados a consumir carne humana. Jinga acalmou-os, fazendo com que uma de suas criadas lhes preparasse carne de veado, onde ainda se viam a pele e os ossos do animal para indicar a origem da refeição. Jinga também passou muitas horas conversando com eles em português, idioma que conhecia bem. Quando soube que o padre Zelotes estava entre os prisioneiros que deveriam ser mortos e comidos pelos soldados vitoriosos, ela exigiu que os capitães imbangalas o entregassem. Foi só então que percebeu que se tratava do padre que a apresentara pela primeira vez ao cristianismo, um quarto de século antes, em Luanda. Embora não pudesse impedir que ele fosse marcado e tivesse dois dentes da frente arrancados (indicando que seria um escravo no quilombo), Jinga cuidou dele, tratando de seus ferimentos e restaurando sua saúde. Mais tarde, ele se tornaria seu secretário pessoal e desempenharia um papel fundamental na reconciliação dela com a Igreja. [24]

Mas Jinga tinha outro motivo para tratar bem os freis Cordella e Veas: queria testá-los, a fim de ver se poderia usá-los como canal para comunicar-se com Roma. Nas muitas conversas que teve com os dois capuchinhos, ela fez uma defesa vivaz de seu estilo de vida. Não obstante se esquivasse das tentativas deles de persuadi-la a mudar seus costumes, ela indicou que levava a sério estabelecer vínculos mais estreitos com a Igreja. Era bem sabido que os missionários e a Igreja estavam horrorizados com o canibalismo ritual dos imbangalas. Jinga negou que ela fosse canibal, afirmando que ela e seus capitães “não comiam carne humana”. [25] Admitiu que tolerava o costume entre seus soldados imbangalas, mas o que poderia fazer? “Era costume deles”, disse ela, resignadamente, e era impossível parar com aquilo.

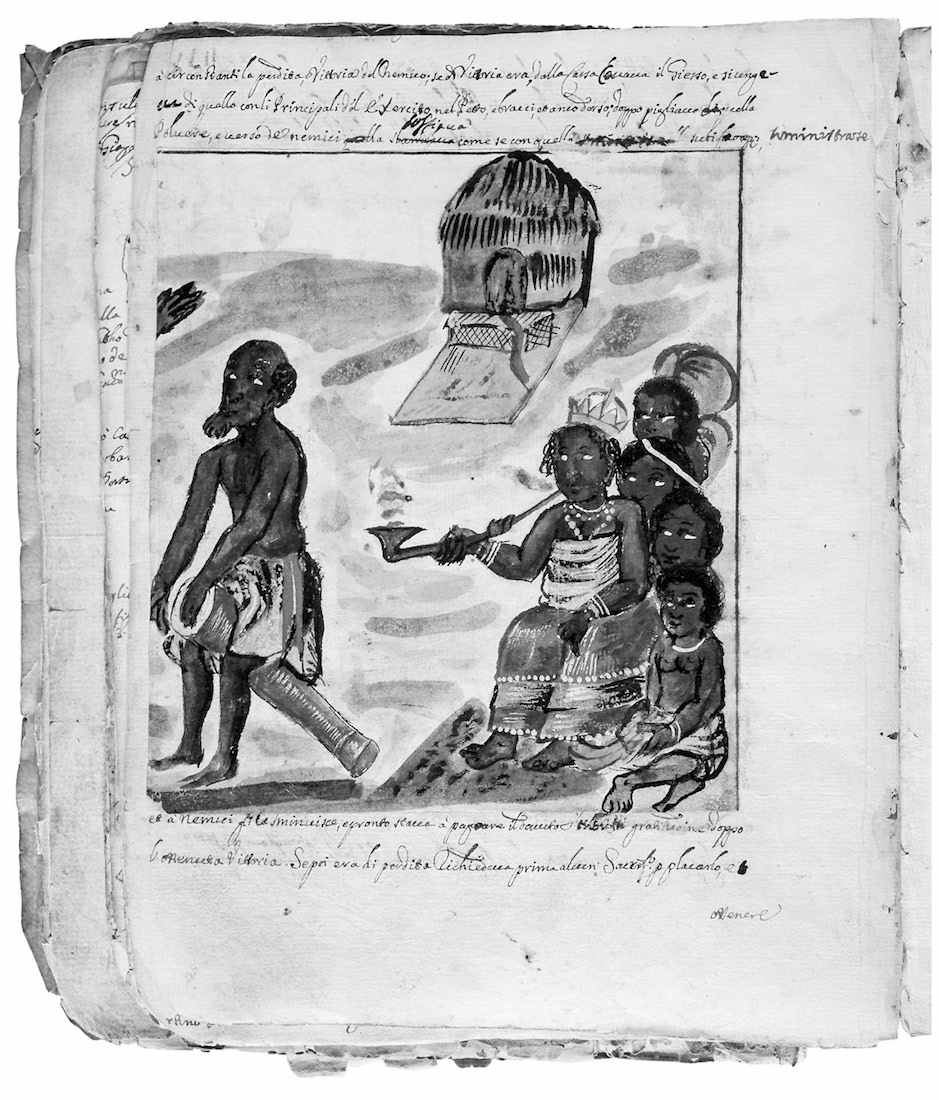

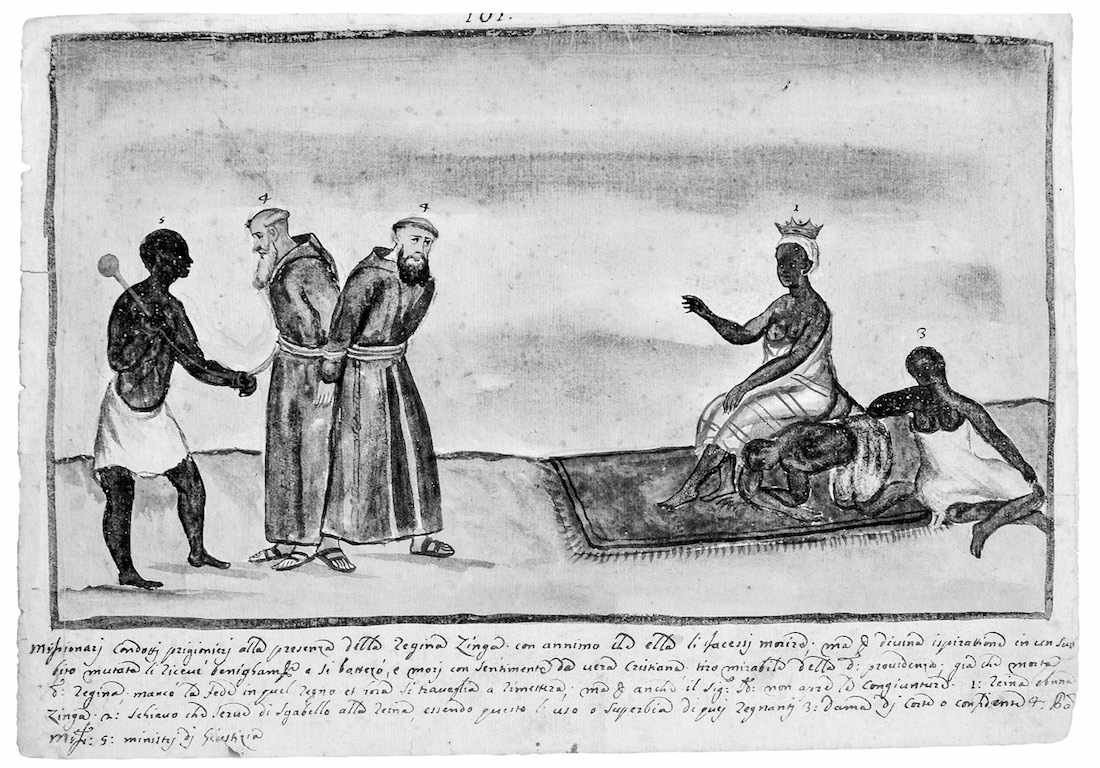

Rainha Jinga com missionários capturados.

Jinga esforçou-se para fazer uma aliança com a Igreja católica romana. Entregou aos dois sacerdotes uma carta endereçada ao papa, na qual prometia voltar ao cristianismo e convidar missionários capuchinhos ao seu reino assim que a guerra com os portugueses acabasse e seu reino fosse restaurado. Como era habitual, deu presentes aos frades para mostrar sua sinceridade, oferecendo-lhes escravos e outros “bens valiosos”. Ela ficou espantada — e agradavelmente surpreendida — quando eles recusaram suas ofertas, inclusive a de escravos. Impressionada, permitiu que partissem na companhia de uma embaixada do Congo que o rei Garcia II enviara com presentes para ela. [26]

Esse encontro com os dois capuchinhos espanhóis em 1648 foi o primeiro contato de Jinga com os missionários dessa ordem, mas sua reputação já era bem conhecida entre eles. Em março do mesmo ano, o frei capuchinho Giovanni Francesco da Roma escrevera uma carta à Propaganda Fide (Propagação da Fé, a Congregação da Santa Sé fundada com o propósito de evangelizar regiões do mundo onde o cristianismo ainda não havia fincado pé) sobre o estado da Igreja no Congo. Na carta, ele fazia referência a Jinga, observando que suas terras faziam fronteira com o Congo e que ela tinha sido batizada na Igreja católica, mas havia abandonado a fé devido à “crueldade dos portugueses” que “tinham feito uma guerra contra ela e se apoderado de seu reino”. [27] Embora ela não soubesse disso no momento de seu encontro com os freis Cordella e Veas, os capuchinhos eram vistos com suspeita pelos portugueses e jesuítas e, em consequência, os sacerdotes espanhóis estavam predispostos a simpatizar com ela. As cartas que ela enviou aos capuchinhos indicando sua vontade de desenvolver contatos diplomáticos com Roma obtiveram o tipo de atenção que jamais teriam recebido dos jesuítas. A Companhia de Jesus havia desempenhado o papel central de braço religioso da conquista de Angola pelos portugueses desde a chegada de Dias de Novais, em 1575, a Luanda, e ainda representava a ordem colonial oficial portuguesa em Angola.

Não obstante, Jinga enfrentou obstáculos em sua tentativa de aproximação dos capuchinhos, que ainda estavam intranquilos com o que sabiam sobre ela. Em fevereiro de 1651, dois anos depois de Jinga ter libertado os dois sacerdotes espanhóis em Wandu, frei Serafino da Cortona, superior dos capuchinhos em Luanda, recebeu uma carta de Jinga na qual ela dizia que queria que ele “viesse e batizasse seu povo”. [28] Ele não respondeu de imediato, mas certamente ficou intrigado. O frade demoraria quatro meses para escrever à Propaganda Fide. Nessa carta, explicava que não poderia atender ao pedido de Jinga antes que o rei Garcia II e os portugueses resolvessem sua longa disputa sobre o lugar onde o bispo do Congo e de Angola deveria residir, que decorria das tentativas portuguesas de mudar a sé da capital do Congo para Luanda como forma de puni-lo por ter apoiado os holandeses. Porém, frei Cortona relutou em deixar passar a oportunidade e incentivou as autoridades de Roma a enviar pelo menos dois capuchinhos para trabalhar em Matamba, convencido de que a presença deles “seria um ótimo serviço a Deus para ajudá-la”. A reputação de Jinga de apóstata que consumia carne humana e tirava a vida de crianças inocentes estava tão enraizada que os capuchinhos de Angola sabiam que precisariam do pleno apoio de Roma antes de se comprometerem a atender ao pedido de Jinga. Com efeito, em sua carta, frei Cortona referiu-se a Jinga como uma governante que ia à guerra todos os anos, que tolerava os “costumes bárbaros” de matar recém-nascidos, enterrá-los vivos ou abandoná-los para serem comidos por animais selvagens, e viver de pilhagens, sem residência fixa. [29]

Em abril de 1651, Cortona ganhou em Luanda a companhia de um segundo capuchinho, frei Antonio Romano, que viera diretamente de Roma; os dois sacerdotes foram designados para trabalhar no forte português de Massangano. Além disso, eles viajaram pelo interior, levando os sacramentos para muitos dos habitantes das regiões em torno do forte. O mais significativo é que frei Cortona tornou-se confessor de Kambu, irmã de Jinga — conhecida agora por seu nome cristão de Bárbara e vivendo como prisioneira em Luanda —, e parece tê-la persuadido a escrever uma carta a Jinga para incentivá-la a desistir de seu estilo de vida imbangala e retornar ao cristianismo. Talvez inspirada por essa missiva ou por uma breve visita dos freis Cortona e Romano, Jinga escreveu uma carta em 15 de agosto daquele ano (que entregou a Cortona) diretamente à Propaganda Fide. Nela, agradecia aos cardeais por preocuparem-se com a salvação dela e de seu povo e por enviar o frei capuchinho Antonio Romano às suas terras. Confessava ainda que, graças à visita, conhecera finalmente o “Deus verdadeiro” e percebia agora que havia sido “enganada por nossas crenças idólatras, possuída pelo demônio”. Ao pedir perdão por suas transgressões, Jinga prometia que qualquer missionário seria acolhido com os braços abertos, porque havia “muitas pessoas em nosso reino prontas para receber o santo batismo”. [30]

Embora as guerras em que estava envolvida na época e os costumes imbangalas que tolerava sugiram que Jinga não estava pronta para uma transformação completa, sua diplomacia missionária fazia progressos. A posição favorável dos capuchinhos em relação a ela, apoiada pela carta simpática de frei Romano de 1648, certamente ajudou sua causa. [31] Graças à perseverança, Jinga parece ter convencido os capuchinhos de que havia alguma verdade em sua afirmação de que os portugueses haviam invadido injustamente suas terras.

De repente, ela tinha uma voz no Vaticano. Uma carta de 1651 de frei Cortona ao superior da ordem dos capuchinhos na Toscana deixa isso claro. Citando o pedido de Jinga para que enviassem missionários, Cortona acusa os portugueses de dissuadi-lo de responder a ela e exigir, em vez disso, que ele enviasse missionários para Massangano. [32] Ademais, escreveu ele, os portugueses haviam tomado Angola da rainha Jinga “pela força”. [33] Alguns meses mais tarde, outro sacerdote capuchinho de Angola levantou de novo a questão do pedido de missionários que ela fizera, lembrando à Propaganda Fide que Angola, que estava sob jurisdição portuguesa, fora tomada “pela força de armas da rainha Jinga, uma pagã”. [34]

Não obstante a simpatia, os capuchinhos relutavam em aproximar-se de Jinga porque achavam difícil explicar por que ela desistira do cristianismo e adotara práticas que iam contra tudo o que a religião deles representava. Jinga logo percebeu que teria de tentar outra tática. Proclamar simplesmente que retornaria ao cristianismo já não era suficiente: era hora de agir. No início de 1652, ela mandou um emissário diretamente a Luanda. Jinga queria que os capuchinhos o batizassem, disse ele aos funcionários portugueses, e assegurou-lhes seu desejo de que missionários capuchinhos trabalhassem em Matamba. Depois de discutir a questão, frei Cortona recusou-se a batizar o embaixador. Mesmo depois das duas cartas de Jinga, mesmo depois da sua promessa de receber os missionários em Matamba, Cortona estava convencido de que o emissário voltaria aos costumes pagãos ao retornar para casa. Os capuchinhos elogiaram a bondade de Jinga para com os freis Cordella e Veas, mas estavam bem cientes de que ela queria ditar os termos da relação, e eles não se sentiam dispostos a confiar por completo nela. [35]

No entanto, a aproximação com os capuchinhos foi compensada de outras formas. Esses religiosos, que até então concentravam a maior parte de seus esforços missionários no reino do Congo, perceberam que Matamba e os outros territórios que Jinga reivindicava — inclusive partes de Ndongo — eram extremamente populosos e seriam fecundos e gratificantes para o trabalho missionário. Antecipando essa possível mudança de foco, frei Cortona, em carta escrita em 1652, advertiu as autoridades em Roma de que os potenciais candidatos à região deveriam aprender quimbundo, a língua de Jinga e de seu povo, em vez de quicongo, a língua dos congoleses. [36] Poucas semanas depois, um dos concorrentes em disputa pela nomeação para superior da ordem dos capuchinhos em Luanda pediu permissão para viajar com um companheiro ao “país pagão” porque haviam recebido da rainha Jinga “pedidos renovados” de missionários. Embora ela estivesse “continuamente em guerra” e houvesse cometido “inúmeras crueldades, condenadas não somente pela lei de Deus, mas pela lei natural”, ele partiu para Matamba, armado com uma cópia da carta dela. (Os registros existentes não mencionam se ele alcançou seu objetivo.) Os missionários sabiam que enfrentavam desafios ao trazer para a Igreja uma governante cujas muitas guerras e práticas imbangalas a tornavam igualmente temida e fascinante. Eles, tal como seus equivalentes leigos, não conseguiam entender o motivo das escolhas de Jinga. [37]

Frei Cortona e outros capuchinhos continuaram a pressionar o Vaticano no que dizia respeito ao pedido de missionários, enviando cartas à Propaganda Fide e a seus colegas capuchinhos em Roma e em outros lugares da Itália. As cartas de Jinga tinham conseguido convencer os capuchinhos de Luanda de que ela era uma governante importante demais para ser ignorada, e, apesar de sua repugnância por alguns aspectos de seu estilo de vida, eles defenderam sua causa. O fato de sua irmã Bárbara estar levando uma vida religiosa exemplar em Luanda durante sua prisão pelos portugueses deu aos capuchinhos a esperança de que Jinga encontraria na irmã um exemplo cristão. [38]

Embora demorasse alguns meses para que Jinga recebesse a notícia de Roma, um avanço em sua diplomacia missionária ocorreu em março de 1653, quando frei Cortona enviou o frei Antonio Maria de Monteprandone a Roma com o objetivo de defender a indicação de um superior para Matamba que seria diferente do enviado ao Congo. Embora não estivesse minimizando a “pecaminosidade” de Jinga ou o fato de que seus súditos eram “pagãos que comiam carne humana”, frei Monteprandone enfatizava os repetidos pedidos de missionários feitos por ela. Em maio de 1653, numa reunião do colégio de cardeais, eles finalmente aprovaram o pedido e, em outubro, selecionaram missionários para ir a Matamba. [39] Entre os missionários estavam os freis Antonio da Gaeta e Antonio Giovanni Cavazzi. Juntos com outros capuchinhos, eles chegaram a Luanda em novembro de 1654. Quatro dias depois, o Vaticano publicou o decreto oficial que estabelecia a missão no reino da rainha Jinga. Quando o grupo chegou a Luanda, Cortona escreveu a Jinga. Ela respondeu imediatamente. No início de 1655, depois de muito tempo, uma parte da diplomacia missionária de Jinga dava frutos. Nos anos seguintes, Gaeta, Cortona e Cavazzi se tornariam atores fundamentais da diplomacia política e missionária de Jinga e, por fim, de sua própria transformação religiosa.

Jinga não desistira da diplomacia política, e ainda tinha uma estratégia a pôr em prática antes que todos os seus planos dessem certo. Percebendo que precisava conseguir um acordo formal com os portugueses para garantir a libertação de Bárbara e resolver sua reivindicação de terras que acreditava terem sido usurpadas pelos governadores portugueses, Jinga procurou um canal para tratar diretamente com as autoridades de Luanda. Uma oportunidade surgiu imediatamente após seu retorno a Matamba, em 1648, quando recebeu um enviado do governador Correia de Sá. Ela sabia que, em decorrência das operações militares dele, os portugueses haviam recuperado a fidelidade de todos os sobas em partes da região dos Dembos que ela havia controlado, assim como alguns das províncias de Libolo e Kissama e do entorno do forte de Massangano. Com efeito, muitos sobas que antes lhe haviam prometido fidelidade começaram a enviar embaixadas a Luanda para pedir amizade e paz aos portugueses. [40] Ela calculou que Correia de Sá não tinha tropas suficientes para atacá-la e não ficou surpresa quando, depois de retornar a Matamba, começou a receber cartas e enviados de Correia de Sá, bem como do rei de Portugal.

Jinga supôs que, em face de seus sucessos militares, Correia de Sá relutaria em ameaçá-la com a guerra, ao contrário do que acontecia com o rei Garcia II do Congo. Sua suposição estava correta. As comunicações deste com Correia de Sá estavam carregadas de acusações e tensão. Ao contrário de Jinga, o próprio Garcia enviou a Correia de Sá uma carta em 1648, depois que os holandeses foram embora, em que resumia as condições para a paz. A resposta do governador português no ano seguinte foi ameaçar o Congo com uma invasão militar se Garcia não concordasse em pagar reparações. Correia de Sá acusou Garcia de trair o rei de Portugal e advertiu que, se ele não concordasse em pagar novecentos escravos, invadiria seu reino. A coisa não parou por aí: além de várias outras condições onerosas, o governador português disse a Garcia que ele perderia os direitos à ilha de Luanda e às minas de prata que supostamente se localizavam em terras que o Congo reivindicava.

Enquanto estava envolvido nesse intercâmbio hostil de missivas com o vizinho de Jinga, Correia de Sá tentava, ao mesmo tempo, apaziguá-la, iniciando relações diplomáticas com ela. Jinga respondeu favoravelmente às embaixadas do governador que foram a Matamba entre 1648 e 1650, mas que tinham a ver com o comércio e outras questões menores. A partir do início de 1650, Correia de Sá começou a enviar mensagens oferecendo-se para perdoá-la em nome do rei João IV , e até mesmo indicando que o rei a receberia de volta à proteção portuguesa. Mas essas mensagens não mencionavam as questões de maior preocupação para ela: a libertação de Bárbara e as reivindicações de longa data de terras em Ndongo. [41]

Cerca de dois anos depois de receber as primeiras cartas, Jinga respondeu ao ramo de oliveira que Correia de Sá lhe estendera em dezembro de 1650. Acreditando que o governador estava genuinamente interessado na paz e que conseguiria finalmente a libertação de Bárbara, ela lhe mandou “escravos e duzentos banzos ” (um banzo era um conjunto de artigos comerciais equivalentes a um escravo) para incentivá-lo a enviar uma embaixada mais formal. Correia de Sá fez o que ela pediu: alguns meses depois, enviou uma embaixada chefiada por Rui Pegado da Ponte, um português com muitos anos de Angola e fluência em quimbundo. Pegado levava consigo uma carta do governador, datada de 13 de abril de 1651, na qual ele a tratava de “rainha” e a lisonjeava dizendo que ela descendia do “sangue real de reis e imperadores” e que era diferente dos imbangalas, que eram “ladrões” que não tinham “pais, nem mães ou terras”, tão desprezados que “Deus não pode ajudar um povo assim”. O governador implorava-lhe que abandonasse seus costumes imbangalas e voltasse à Igreja, e esperava que ela permitisse que Pegado ou qualquer branco batizado, ou senhor de seu país, “batizasse as crianças”. [42]

Antes de responder ao governador, Jinga consultou seus conselheiros, que apoiaram plenamente seus esforços para resolver o impasse através da diplomacia. Ao notar que a carta de Correia de Sá não fazia nenhuma referência à libertação de Bárbara ou à questão de suas reivindicações de terras, ela pôs essas questões no centro de sua resposta. Agradecendo a Pegado pelos presentes e pelas palavras favoráveis expressas nas cartas, ela ressaltava que tudo dependia da libertação de Bárbara. Detalhava então a longa história do conflito com os portugueses e, como havia feito em tantas ocasiões no passado quando se reunia com representantes da Coroa portuguesa, punha a culpa do início de todos os seus problemas no ex-governador Fernão de Sousa. Ela o acusava não só de oprimir e invadir seu Estado, mas de tomar-lhe o reino e transferi-lo para seu vassalo Ngola Hari. Com a intenção de capitalizar em cima da abertura diplomática que Correia de Sá iniciara, Jinga aproveitou a oportunidade para pedir a ajuda dele na recuperação das partes de Matamba que o imbangala Kassanje havia tomado, prometendo, em troca, desistir das práticas imbangalas. Por fim, quanto à questão do cristianismo, ela o desanimava, prometendo discuti-la numa data posterior. [43]

Pegado assegurou-lhe que Correia de Sá faria a paz com ela e libertaria Bárbara. Então Jinga enviou mais presentes para selar o acordo. Isso talvez explique por que Correia de Sá escreveu em 6 de outubro de 1651 ao rei João IV dizendo que fizera de Jinga “um vassalo de sua majestade” e temerosa das “armas de sua majestade”. [44] Porém, ela não se intimidava com tanta facilidade e continuou a exigir uma série de condições para a paz. O processo de detalhamento do acordo duraria de 1651 a 1656, com muitos começos e paradas nas negociações.

Durante os três anos em que Correia de Sá permaneceu em Angola (1648‑51) e nos três anos seguintes, nos quais Luanda teve dois outros governadores, Jinga tentou, em várias ocasiões, capitalizar as aberturas diplomáticas para pressionar pela libertação de Bárbara e obter ajuda portuguesa para consolidar seu controle sobre Matamba. No fim de 1654, ela já estava convencida de que os governadores portugueses não tinham intenção de exercer uma diplomacia séria, que estavam apenas dispostos “a desacreditá-la aos olhos do mundo e da opinião que os negros tinham dela”. [45]

Quando o governador Luís Martins de Sousa Chichorro começou seu mandato, em outubro de 1654, e acenou que desejava reabrir as negociações de paz, Jinga estava pronta para receber as propostas portuguesas. Ela achava que estava numa boa posição, tanto política quanto pessoal. Seus exércitos tinham conseguido consolidar seu domínio sobre Matamba e suas fronteiras, apesar de o país ainda estar em grande parte despovoado, e os capuchinhos haviam entrado em contato com ela e indicado que estavam prontos para começar a trabalhar em Matamba. Do ponto de vista pessoal, ela ficou encantada ao saber que Sousa Chichorro era parente de João Correia de Sousa, o ex-governador que fora seu padrinho de batismo em 1622. Ela viu nessa relação uma oportunidade para reavivar as negociações que estavam paralisadas desde Correia de Sá. Jinga enviou um embaixador a Luanda com uma carta em que cumprimentava Sousa Chichorro por sua chegada em segurança e outras amabilidades habituais. O resto da carta, no entanto, era um pedido de libertação de sua irmã Bárbara, com promessas de pagar o resgate apropriado. Também prometia voltar para a Igreja e abandonar o estilo de vida imbangala. Solicitava que sacerdotes capuchinhos fossem à sua corte para “reconciliá-la com o Deus abençoado, batizar seu povo e fundar uma igreja em sua corte”. [46] Foram necessários ainda catorze meses de negociações até que recebesse uma resposta positiva, mas o clima político em Luanda estava mudando a favor de Jinga.

Em dezembro de 1654, ou início de janeiro de 1655, ela conseguiu (por intermédio dos capuchinhos de Luanda) que Bárbara — ainda presa em Luanda — e um emissário seu se encontrassem com o governador. Uma vez marcado o encontro, Jinga e Sousa Chichorro prepararam-se para um elaborado evento público, com cada lado planejando montar uma exibição tradicional de teatro político. O governador Sousa Chichorro tomou providências para que mil soldados armados e em trajes militares estivessem presentes na praça ao redor do palácio de governo. Ele esperou dentro do palácio o anúncio da chegada de Bárbara e seu séquito, sentado em sua cadeira na sala oficial de reuniões, cercado por capitães militares e outras autoridades. Jinga, que não era de desperdiçar uma oportunidade de se apropriar de qualquer espaço público, preparou seus representantes para o que equivalia a um confronto. A embaixada que ela montara era liderada por Bárbara e o enviado, ambos “vestidos com riqueza e pompa e acompanhados por muitos negros cristãos da cidade”. Com efeito, os servos de Bárbara eram tão impressionantes e pareciam “tanto com cavalheiros cristãos” que os soldados da guarda de honra cumprimentaram o grupo com salvas de tiros. Sousa Chichorro ficou encantado com o aparecimento de Bárbara, do enviado e do resto do grupo. Quando eles entraram na sala, o governador esqueceu-se de sua posição e “levantou-se imediatamente de sua cadeira e foi cumprimentar e reverenciar Bárbara”. Não se esqueceu do emissário, saudando-o e apresentando os dois à sua comitiva. [47]

Nesse momento, as duas partes iniciaram as negociações. O governador encaminhou Bárbara e o enviado aos seus assentos, que eram almofadas colocadas no chão. Ao contrário de Jinga, que três décadas antes se recusara a sentar-se no chão, Bárbara e o enviado sentaram-se onde lhes foi indicado e, de maneira profissional, ela apresentou a carta de Jinga ao governador. O enviado então assumiu a palavra e informou Sousa Chichorro, em quimbundo, do motivo da audiência. Ele explicou que sua rainha, Jinga, o enviara para oficialmente dar-lhes as boas-vindas a Luanda e para que ele soubesse que ela e toda a sua corte se regozijavam com sua chegada e ela esperava que tivessem uma relação cordial e produtiva. Era essencial para Jinga estabelecer publicamente a conexão entre seu padrinho e o atual governador, e o enviado informou, como Jinga o havia instruído, que seu tio fora o padrinho de Jinga em 1622 e que ela mantivera o nome da família. Depois, ele transmitiu a Sousa Chichorro o fervoroso desejo de Jinga de que ele libertasse sua irmã Bárbara, que vivia como prisioneira em Luanda havia nove anos. Jinga estava velha, observou o enviado, e desejava ter por perto, nos últimos anos de sua vida, alguém relacionado pelo sangue. Quantos cativos Jinga teria de enviar, o enviado perguntou em seu nome, para resgatar Bárbara? No final do discurso, o enviado presenteou Sousa Chichorro com dez escravos enviados por Jinga.

Sousa Chichorro aceitou os escravos e disse a Bárbara e ao enviado que, embora não pudesse dar-lhes uma resposta antes de consultar seu conselho, eles deveriam informar Jinga que ele estava disposto a negociar. Prometeu que, tendo em vista que seu tio desempenhara um papel no batismo de Jinga, certamente faria tudo o que estava ao seu alcance para libertar Bárbara. [48] O governador sinalizou o fim da reunião, e Bárbara e o emissário, junto com seus servos, saíram com a mesma pompa e ostentação que haviam exibido ao entrar.

Enquanto as negociações com Sousa Chichorro avançavam, Jinga enviou dois emissários para novas discussões com o governador. [49] Além de trazer credenciais, eles também transmitiram ao governador uma mensagem oral que “haviam estudado bem”, a qual “falaram [em] sua própria língua ambundo [quimbundo]”. Em fevereiro de 1655, as negociações em Luanda já estavam a todo vapor. [50] Jinga hesitava em pôr os capuchinhos diretamente em cena enquanto as conversas não estivessem muito avançadas. Ela também continuava com suas operações militares, sabedora que Sousa Chichorro lançara recentemente uma grande ofensiva contra Kissama e que escrevera ao rei de Portugal para informá-lo de que, uma vez terminadas essas operações, ele estaria livre para atacar o Congo e Jinga. Por essa razão, Jinga começara dois anos antes negociações secretas com os sobas Kabuku e Kalandula. Mas Jinga também percebia que a continuação das negociações com o governador era essencial, e não abandonou suas comunicações com ele. [51]

E as negociações estavam realmente avançando. Os dois emissários que Jinga enviara para discutir a paz com Sousa Chichorro fizeram algum progresso. Enquanto isso, o enviado que acompanhara Bárbara na reunião com o governador voltara para Matamba e transmitira a Jinga os detalhes da reunião encorajadora que ele e sua irmã tiveram com o governador. Sousa Chichorro ficou muito satisfeito com o presente, informou o enviado, e, apesar das dificuldades, estava disposto a libertar Bárbara. Jinga mandou o emissário imediatamente de volta a Luanda, dessa vez com vinte escravos para presentear ao governador em seu nome, bem como outros seis para o auditor-geral, um dos membros da burocracia de Luanda que se opunha tenazmente a qualquer acordo com ela. Jinga voltou a orientar o emissário para abordar a questão da libertação de Bárbara, e também pedir que Sousa Chichorro permitisse que um dos capuchinhos fosse à sua corte em Matamba para ajudar nas negociações.

A decisão de Jinga de fazer seu enviado pedir ao governador que incluísse um sacerdote capuchinho nas discussões valeu a pena. Sousa Chichorro escreveu ao superior da ordem em Luanda e pediu que ele identificasse um frade que pudesse ser incluído nas negociações. As autoridades portuguesas de Luanda discutiram muito os méritos da decisão de negociar com Jinga e libertar Bárbara, e muitos deles se manifestaram contra.

Jinga fazia exigências um pouco diferentes em suas trocas de mensagens com os capuchinhos. Em sua correspondência com frei Cortona, que ainda não havia viajado para o interior após ter sido escolhido para se estabelecer em Matamba, ela sugeriu que um missionário capuchinho acompanhasse Bárbara na viagem a Matamba após sua libertação. Ele se tornara confessor de Bárbara num momento crucial das negociações, e, nos primeiros meses de 1655, Jinga enviou-lhe três “cartas corteses”, uma indicação do quanto ela passara a confiar nele. Cortona tornara-se outro elo entre ela e o governador, outra voz que defendia a libertação de Bárbara. Desde sua eleição, ele estava ansioso para viajar a Matamba e, em fevereiro, antes de deixar a cidade com frei Gaeta, entrou em contato com Bárbara, sem dúvida para informá-la sobre o progresso das negociações. Ele chegou a Ambaca no início de maio e imediatamente escreveu a Jinga duas cartas informando-lhe que logo estaria em Matamba. Apesar de sua relação próxima com Bárbara e do contato com o governador em seu nome durante os delicados meses de negociações, Jinga recusara-lhe permissão para entrar em Matamba — exceto sob uma condição. Em resposta à carta dele de 5 de maio de 1655, Jinga declarou em termos inequívocos que ele poderia ir a Matamba somente se Bárbara o acompanhasse. Depois de esperar em Ambaca por dois meses, Cortona voltou a Massangano e escreveu a Sousa Chichorro, explicando sua situação e instando-o novamente a libertar Bárbara. [52]

A estratégia de Jinga de proibir a entrada dos capuchinhos em Matamba até que as negociações sobre Bárbara se concluíssem teve o efeito desejado. No fim do verão de 1655, reiniciaram-se as negociações. Embora bloqueasse a entrada dos missionários, ela mantinha negociações secretas com o governador Sousa Chichorro, recebendo suas mensagens, trocando opiniões sobre a guerra em Kissama que ele estava planejando e agradecendo os presentes que ele lhe enviava. Ele sempre escolhia coisas das quais sabia que ela gostava. Em setembro, Sousa Chichorro informou ao rei João IV sobre suas conversações com Jinga. Contou que ela lhe pedira a libertação de Bárbara e que estava esperando a resposta dela para ver se ela e seus funcionários concordariam com as condições de paz que ele havia apresentado. Sim, Bárbara era quase tão velha quanto Jinga, mas era uma “boa cristã”, “bem instruída nas coisas da fé”; seu retorno certamente facilitaria a reconciliação de Jinga com a Igreja. Tanto para o governador quanto para Jinga, a libertação de Bárbara tornara-se a questão central nas negociações. [53]

Jinga deve ter concordado com as condições de Sousa Chichorro, porque em 2 de dezembro de 1655 ela recebeu a embaixada formal que ele enviou a Matamba. A missão era encabeçada por um colono bastante respeitado chamado Manuel Fróis Peixoto, que chegou armado com uma lista de demandas que se tornariam os elementos essenciais do acordo final. [54] Em duas semanas, Jinga persuadiu-se de que Sousa Chichorro era sério a respeito da libertação de Bárbara e da paz. Em decorrência de suas discussões e da crescente fé que teve em Peixoto, Jinga escreveu uma longa carta ao governador em 13 de dezembro, respondendo às demandas que Peixoto havia apresentado. Ela aproveitou a oportunidade para analisar a história de suas tratativas com os portugueses, com o objetivo de explicar por que ela e seus auxiliares continuavam a suspeitar de seus pedidos de paz, e detalhou exatamente o que exigia antes que pudesse fazer algum acordo significativo. Para começar, Jinga acusava Correia de Sá e outros ex-governadores de renegar as promessas anteriores que haviam feito de libertar Bárbara — e como se não fosse o suficiente, a tinham enganado e ficado com os escravos que enviara como resgate. A maior parte da carta, no entanto, era uma discussão ponto a ponto sobre as condições que Sousa Chichorro estabelecera para a libertação de Bárbara, bem como as expectativas de Jinga em relação ao traslado. Com uma estratégia semelhante à das negociações anteriores, Jinga situou essas no contexto das ações portuguesas do passado, ao mesmo tempo que tentava convencer o governador de que era tanto do interesse dela quanto do rei João chegar a um acordo. Declarava logo no início da carta que queria que o rei português soubesse que estava falando sério sobre fazer a paz. Mas, ainda desconfiada de que as autoridades locais e os colonos viessem a frustrar o acordo, aproveitou a oportunidade para elaborar um roteiro. Elogiou o governador Sousa Chichorro por enviar Peixoto, a quem chamou de negociador experiente e equilibrado, que convencera a ela e seus auxiliares da seriedade do compromisso português com a paz. Estava particularmente impressionada com o fato de Peixoto falar quimbundo (“a língua do meu reino”) e enfatizou que esperava que ele continuasse sendo o principal negociador. Por que mudar de curso agora, uma vez que todos os seus funcionários estavam satisfeitos com ele e todos acreditavam que ele seguia as instruções do rei e “fala a verdade e relata tudo”? Isso não era pouca coisa para um pessoal tão cético, e Jinga não queria que isso passasse despercebido. Ela também foi inflexível num ponto: qualquer acordo que ela assinasse deveria ser assinado pela mão do rei; nenhum documento deveria ter origem nas autoridades locais, as quais acusou de sempre jogar os governadores contra ela. Essa era a única maneira pela qual ela e seus funcionários ficariam convencidos de que o documento era genuíno. Além disso, ciente dos benefícios das conexões pessoais, lembrava a Sousa Chichorro que o padrinho dela, João Correia de Sousa, era seu parente distante. [55]

Jinga também incluía um plano detalhado para o retorno de Bárbara, sem esquecer que uma grande exibição pública de alta posição social era essencial para seu povo. Ela pediu ao governador garantia de que Bárbara chegaria a Matamba em companhia de dois sacerdotes católicos, o capuchinho Cortona e o missionário carmelita João, que lhe proporcionariam “companhia boa e credenciada”. Ela selecionara o frei João porque “me dizem que ele é um bom pregador e conhece o idioma de Ndongo”. Exigia também que o governador providenciasse para Bárbara uma escolta secular que deveria ser “um soldado com conhecimento de fogos de artifício para que eu possa comemorar a chegada da minha irmã com eles”. Depois, pela primeira vez, referia-se a sua própria mortalidade (na época das negociações, estava com 74 anos): uma vez que estava “muito velha”, queria resolver seus assuntos de uma vez por todas e viver o resto de seus dias em paz. O retorno seguro de Bárbara era uma parte fundamental dos planos de Jinga para manter a integridade das terras que conquistara. Ela ainda acreditava fervorosamente que o fato de descender dos fundadores do reino de Ndongo lhe dava (e a Bárbara) o direito de governar, ao contrário de outros (Ngola Hari e os capitães imbangalas, em particular Jinga a Mona), cuja descendência plebeia, acreditava ela, os excluía do governo. Jinga expunha seus planos futuros para suas terras e como Bárbara se encaixava neles. Deixaria as terras para Bárbara, e não para seus “escravos”: eles não saberiam como governar. Para ela, se um capitão imbangala como Jinga e Mona herdasse Matamba após sua morte, “uma grande ruína aconteceria porque eles não saberiam como obedecer à Sua Majestade”. O direito inato de Bárbara e os muitos anos que ela vivera entre os portugueses como boa cristã faziam dela a melhor candidata para continuar o ato de equilíbrio que Jinga antevia como decorrência da paz. Ela acreditava que Bárbara, pelo menos, manteria os portugueses à distância, ao mesmo tempo que conservaria o respeito e a admiração de seu povo num Ndongo-Matamba independente.

Jinga incluiu na carta instruções detalhadas para o governador seguir em troca de sua concordância com as condições que Peixoto apresentara. Por exemplo, indicou que “se empenharia imediatamente em permitir que as mulheres parissem e criassem filhos [no quilombo]” somente depois que Bárbara e os dois missionários chegassem em segurança a Matamba. De acordo com os costumes imbangalas, as mulheres não tinham permissão para dar à luz ou criar filhos no quilombo, e a maioria dos fetos era abortada ou, se nascesse, abandonada para morrer fora do acampamento. Além disso, ciente de que algumas autoridades governamentais e outras congregações religiosas de Luanda desconfiavam de sua relação com os capuchinhos e, de fato, haviam impedido frei Gaeta (que havia assumido o lugar de Cortona) de sair de Massangano para viajar a Matamba, ela reiterava que desistiria de suas “práticas de guerra, desde que eu tenha clérigos (especificamente os freis Gaeta e João)” para fornecer “a mim e meus funcionários bons exemplos e ensiná-los a viver na santa fé católica”. Jinga acreditava que era fundamental para manter a integridade do seu reino e seu povo que tivessem um frade como João, que sabia falar quimbundo.

A promessa do retorno em segurança de Bárbara pareceu mudar tudo para Jinga, e ela passou a aceitar condições que antes rejeitara. Uma dessas condições exigia que ela entregasse aos portugueses o imbangala Kalandula, que ela aprisionara porque destruíra suas terras. Na carta, declarou que faria isso; seu desejo de ver Bárbara era tão grande que, assim que Peixoto a entregasse, ela permitiria que Kalandula partisse “e se colocasse às ordens dele [de Sousa Chichorro]”. Jinga não só estava disposta a trair esse aliado eventual em troca da paz e do retorno de sua irmã como, além disso, se ofereceu para mandar um de seus capitães com um grande exército para ajudar Sousa Chichorro a conquistar Kissama, que os portugueses ainda não haviam conseguido controlar totalmente. Estava disposta a tomar essas medidas drásticas para mostrar como era sincera sua resposta à oferta portuguesa de paz, e quão pronta estava a prestar “obediência” ao rei de Portugal. Jinga sabia que a restauração da paz fortaleceria suas feiras de tráfico de escravos e possibilitaria que elas se integrassem melhor à rede de comércio portuguesa. Os portugueses certamente se beneficiariam, e ela previa a compra de produtos importados por um menor preço.

Havia uma condição com a qual ela não concordaria: a exigência de Sousa Chichorro de que pagasse duzentos escravos para resgatar Bárbara. O número era muito alto, argumentou ela. Afinal, ao longo dos anos, ela dera numerosos escravos a vários governadores e seus emissários, além de mandar muitos presentes para secretários e servidores. Sua contraoferta foi de 130 escravos. Mandaria cem quando pudesse confirmar que Bárbara havia chegado a Ambaca, e manteria Peixoto como refém em Matamba até que “eu possa ver com meus próprios olhos minha irmã chegando em minha corte”. Jinga pediu ao governador que não interpretasse seu comportamento como estranho. Ele devia saber que ela fora enganada várias vezes pelos portugueses e agora se recusava a ser crédula. Mas não era apenas Jinga: embora ela acreditasse que a delegação de Peixoto era sincera, seus funcionários continuavam desconfiados dos motivos dos portugueses.

Os emissários que entregaram a longa carta de Jinga ao governador ainda estavam em Luanda quando outro enviado dela chegou, em fevereiro de 1656, e disse numa apresentação verbal ao governador que ela estava pronta para assinar o tratado. Foi esse enviado que retornou com a primeira cópia dos vários artigos que comporiam o acordo final de paz. Sousa Chichorro, convencido de que Peixoto ganhara a confiança de Jinga, queria avançar rapidamente para concluir as negociações, mas enfrentou a oposição crescente de duas fontes: a primeira foi a dos jesuítas, que faziam parte do aparato da conquista desde a época de Dias de Novais. Grassavam ciúmes entre as diversas ordens de sacerdotes, e os membros da Companhia de Jesus (e outros, principalmente portugueses) com sede em Luanda estavam ressentidos porque os capuchinhos (principalmente italianos) haviam recebido permissão para abrir um novo posto avançado em Matamba. Eles fizeram de tudo para sabotar os planos dos capuchinhos de enviar alguns de seus membros para Matamba (a essa altura, o frade carmelita João já morrera).

Uma oposição ainda mais forte veio da Câmara, o órgão consultivo oficial em Luanda composto por colonos, que era abertamente acrimonioso. Seus membros enviaram duas cartas diretamente ao rei, uma escrita em março e a outra em julho de 1656, queixando-se da liderança de Sousa Chichorro e pedindo que ele impedisse o governador de prosseguir com os planos para libertar Bárbara. Tal como Jinga, os colonos tinham memórias arraigadas das guerras angolanas e incluíam na carta uma longa lista de razões pelas quais as decisões de Sousa Chichorro deveriam ser anuladas. Eles repassavam a história de suas relações com Ndongo, começando com Ngola Mbande, o irmão de Jinga, e lembravam ao rei quanto as guerras lhes haviam custado em vidas e propriedades. Jinga era ainda pior do que seu irmão, diziam eles, e todos os governadores, desde a época de Mendes de Vasconcelos, quatro décadas antes, tinham sido obrigados a pegar em armas contra ela. O conselho deles ao rei era que continuasse a manter Bárbara como prisioneira. Se ela fosse libertada, não havia garantia de que Jinga honraria o tratado. Se fosse mantida, e não houvesse nenhum tratado, Jinga não teria ninguém em sua linhagem para herdar o reino de Ndongo, que eles alegavam que havia sido “tirado com justiça de Ngola Mbande”, e o reino desapareceria. [56]

Mas a diplomacia de mediação de Jinga estava avançada demais para sair dos trilhos agora, e Sousa Chichorro estava cada vez mais convencido de que tinha de libertar Bárbara e fazer a paz com Jinga para que a colônia prosperasse. Jinga o convenceu de que a paz resultaria no fim do sistema imbangala de guerras e traria estabilidade para as terras para além de Ndongo, estabilidade que percebia ser essencial para os comerciantes portugueses. Em 1o de abril de 1656, Sousa Chichorro escreveu ao superior dos capuchinhos em Luanda para informá-lo de sua decisão, observando que acreditava que a causa de Jinga era justa e seria benéfica para o “Rei e Senhor”. Além disso, acreditava que Jinga estava genuinamente interessada em voltar à fé católica. Destacou também que havia pedido duzentos escravos em troca da libertação de Bárbara e que, depois que tudo estivesse resolvido, a colônia teria paz e o comércio com Matamba se reabriria. Anunciou também que ia libertar Bárbara dentro de poucos dias. [57]

O governador Sousa Chichorro foi fiel à sua palavra e, no início de abril, começou o processo de libertação de Bárbara. Ela saiu de Luanda sob escolta armada para viajar a Massangano, onde, em 9 de abril de 1656, teve uma recepção militar. Permaneceu em Massangano por uma semana, tendo frei Gaeta ao seu lado, e depois partiram para Ambaca com uma escolta numerosa. Frei Cortona dera a Gaeta uma longa lista de instruções sobre o que ele precisava fazer para acelerar o fim das práticas imbangalas em Matamba. Em 20 de maio, depois de uma longa viagem com breves paradas, em que a população ambundo saudava Bárbara com entusiasmo, eles chegaram finalmente a Ambaca, onde ela recebeu outra saudação militar. Após as formalidades, Bárbara foi levada para a casa de um dos missionários, onde deveria permanecer por pouco tempo, antes que ela e Gaeta, junto com a escolta militar exigida por Jinga, continuassem a viagem para Matamba. Frei Gaeta mantinha Jinga a par do progresso do grupo e escreveu-lhe assim que chegaram a Ambaca para informar que ele e Bárbara estariam a caminho em breve.

Três dias após a chegada a Ambaca, no entanto, era imensa a indignação das autoridades de Luanda com a libertação de Bárbara por Sousa Chichorro. Ainda aguardando a palavra do rei, aprovaram uma resolução ordenando ao governador que interrompesse a libertação. A resolução mandava que o governador enviasse um recado ao capitão Giuseppe Carasco, que deveria escoltar Bárbara de Ambaca a Matamba, para impedir que ela saísse de Ambaca. A ordem era que a prendesse imediatamente no forte para impedir que a ajudassem a escapar e estipulava que Bárbara deveria ser escoltada para Matamba somente depois que o governador recebesse os duzentos escravos que havia exigido como resgate. Essa virada nos eventos causou um tumulto. Frei Gaeta ficou furioso, convencido de que tudo aquilo fazia parte de um esquema para impedir que os capuchinhos começassem seu trabalho em Matamba. Os muitos criados e cortesãos que Jinga enviara para acompanhar Bárbara ficaram aflitos. Os ambundos do lugar que haviam se reunido para recebê-la e desejar-lhe uma boa viagem ficaram irritados e desapontados. Em pouco tempo, espalharam-se rumores de que os portugueses haviam enganado Jinga novamente — que o governador não pretendia devolver Bárbara para Jinga, mas mandá-la de volta a Luanda e aprisioná-la. [58]

Jinga passara meses preparando-se para o retorno da irmã e planejara uma minuciosa cerimônia pública para marcar a ocasião. Quando recebeu a notícia do que estava acontecendo em Ambaca, agora complementada pelos rumores de que os portugueses haviam mentido para ela e a enganado para assinar o tratado, sua raiva e seu desapontamento não tiveram limites. A informação a irritou tanto que ela imediatamente se voltou contra Peixoto, que ainda estava em sua corte, e ameaçou-o com um “assassinato cruel” se Bárbara não lhe fosse entregue. Consta que lhe disse: “Se aqui chorarmos por causa da prisão de nossa irmã, nós faremos isso, e em Luanda vão chorar sua morte”. [59] O encarceramento de Bárbara em Ambaca ameaçava gorar todos os preparativos e pôr a vida de Peixoto em grave perigo. Foi nesse momento que a diplomacia religiosa de Jinga se fez valer, pois frei Gaeta percebeu que somente sua intervenção poderia impedir que o acordo malograsse. Jinga sabia que as ameaças à vida de Peixoto e a indignação pública eram os únicos meios que tinha para fazer o processo andar e, embora não quisesse suportar outra série de guerras e impasses, estava disposta a fazer qualquer coisa para obter a libertação de sua irmã. Uma carta suplicante de Gaeta, junto com a notícia de um improvável encontro espiritual do imbangala Jinga a Mona com um crucifixo cristão, acabou salvando a situação.

Frei Gaeta, que estava ansioso por chegar a Matamba e começar a construir uma igreja, aconselhou-a a continuar a acreditar. Assegurou-lhe que tudo ficaria bem. Acalmada consideravelmente por essas palavras encorajadoras, Jinga respondeu-lhe imediatamente, dizendo que a carta dele a reanimara e a deixara feliz porque Deus lhe enviara um missionário da estatura dele. Ela reiterava seu compromisso de cumprir a promessa de permitir que ele trabalhasse em Matamba e garantia que, quando ele chegasse, encontraria tudo o que pedira para a igreja que pretendia construir. Ela indicava novamente sua disposição de desistir do estilo de vida imbangala. Em conclusão, dizia que estava muito ansiosa para recebê-lo, junto com sua irmã, a escolta militar e o capitão Carasco, em sua corte de Matamba. Jinga mandara cem escravos para Ambaca e 99 deles chegaram em julho de 1656 (um deles morreu no caminho). [60] Ela esperava que, assim que os escravos chegassem a Ambaca, o comandante do forte libertasse Bárbara e ela pudesse tomar o caminho de Matamba.

Quando recebeu a carta de Jinga, frei Gaeta ainda não tinha certeza de que ela enviaria os outros cem escravos que os portugueses haviam exigido. Ele temia que, se não persuadisse Jinga a cumprir todas as condições do acordo, seu trabalho missionário em Matamba não poderia prosseguir e todo o investimento que os capuchinhos haviam feito daria em nada. Decidiu então ir diretamente a Matamba para discutir o problema com Jinga cara a cara. Tanto Bárbara quanto Carasco apoiaram inicialmente sua decisão, mas depois Carasco tentou dissuadi-lo. E se Jinga ficasse tão indignada ao vê-lo sem a irmã que decidisse vingar-se nele, como ameaçara fazer com Peixoto? Como a maioria dos portugueses, Carasco demonizava Jinga e tentou impressionar Gaeta dizendo que ela era má, tão imersa em seus costumes imbangalas que ela e seus subordinados não hesitariam em matar um frade inocente. Resoluto, Gaeta não recuou. [61]

Àquela altura, a diplomacia religiosa e política de Jinga envolvera Sousa Chichorro e o frei Gaeta de tal modo no processo que eles não podiam desistir. Gaeta escreveu a Cortona e informou-lhe sua decisão de viajar sozinho para Matamba. Frei Cortona encaminhou a carta ao governador, que respondeu rapidamente. Sousa Chichorro agradeceu a Cortona por tudo o que ele havia feito para avançar o processo e disse-lhe que aprovava o plano. Cortona poderia agora pedir a frei Gaeta que viajasse imediatamente a Matamba para garantir a Jinga que estava empenhado em libertar Bárbara. [62]

Além de manter as negociações com o governador nos eixos, Jinga também precisava preparar seus desconfiados conselheiros e capitães do exército para o processo de paz e para a cristianização com a qual se comprometera. Ao mesmo tempo que se correspondia com Gaeta e com o governador, aguardava ansiosamente o retorno de Jinga a Mona das operações contra o governante cristão Pombo Samba, na província de Mbwila. Aconteceu que o destaque do retorno dele à corte não teve a ver com seus sucessos militares ou com os despojos de guerra que trouxe consigo, mas com um crucifixo de quatro metros de altura que ele mandou para Jinga. Tratava-se, disse a ela, da “imagem de seu antigo [deus] Nzambi”. [63]

Mais tarde, Jinga a Mona contou a frei Gaeta de onde vinha o crucifixo. Durante as operações contra Mbwila, seis meses antes da chegada do frade a Matamba, seus soldados haviam profanado a igreja de lá. O dano ao seu grande crucifixo fora grave, e Jinga a Mona mandou que os soldados o jogassem no mato. Durante a noite, no entanto, seu sono foi perturbado por um sonho em que o crucifixo lhe aparecia e em tom de reprimenda lhe ordenava que o recuperasse. Ele disse as seguintes palavras: “Leve-me à sua rainha ou cuidarei para que você não saia deste lugar”. Jinga a Mona ficou tão perplexo com o sonho que, na manhã seguinte, mandou soldados procurarem o crucifixo. Eles o acharam, envolto numa pele de animal, e entregaram a ele.

Jinga a Mona levou o crucifixo para a corte, onde o deu de presente a Jinga. Alguns dos soldados que haviam andado com os brancos, disse ele, explicaram-lhe que se tratava da “figura de Deus que os cristãos adoram”. Ele também contou a ela o sonho que tivera. Parece que Jinga foi tomada por uma onda de emoção e consta que falou em voz alta: “Deus procura por mim e vem pessoalmente para me encontrar”. Ela então beijou o crucifixo e colocou-o no altar de uma sala do palácio que havia construído especialmente para isso. Jinga visitava a sala todos os dias e rezava para ter “paz e tranquilidade”, para que não precisasse continuar conduzindo seus exércitos de batalha em batalha. [64]

Talvez o sonho tenha acontecido exatamente como Jinga a Mona contou. Também é possível que a história do crucifixo fosse uma artimanha inventada por Jinga para tornar as negociações e a conversão mais palatáveis aos seus conselheiros e capitães. Qualquer que seja a verdade, o fato é que o encontro de Jinga a Mona com o crucifixo ocorreu num momento oportuno. No fim de agosto de 1656, frei Gaeta estava a dois dias de distância da corte de Jinga, após uma árdua jornada de vinte dias, e enviou um dos ambundos de seu grupo à frente com uma carta informando à rainha de sua chegada iminente. [65] Ao saber que ele estava perto, Jinga preparou uma apresentação pública em sua homenagem. De acordo com o relato dele, quando estava a menos de dois quilômetros da corte, topou com uma procissão composta por capitães do exército de Jinga, funcionários da corte e mil arqueiros, todos “vestidos com pompa”, que se ajoelharam no chão diante dele e pediram para beijar sua mão. Os capitães e os funcionários conduziram Gaeta até Jinga, que o esperava numa grande praça, cercada por seus guarda-costas e atendentes. Sempre consciente da impressão que causava, Jinga caminhou regiamente em direção ao frei Gaeta, ajoelhou-se diante dele e beijou com profunda devoção um crucifixo que ele lhe estendeu. Ainda ajoelhada, Jinga pronunciou estas palavras: “Agora sim, viveremos em paz e alegria”. Mas a declaração extravagante de Jinga estava longe de terminar. Depois que se levantou, ela deu as boas-vindas ao frei Gaeta e se dirigiu a ele como o “sacerdote de Deus” que viera trazer-lhe descanso num momento em que queria parar de lutar. Depois que Gaeta respondeu com palavras de conforto, ela sinalizou aos seus guardas para que disparassem salvas de boas-vindas. Todos seguiram então o grupo até a residência de Jinga. Seus músicos tocavam cornos, tambores e outros instrumentos enquanto o povo cantava e as mulheres ululavam alto. Jinga conduziu o grupo ao pátio de sua residência, onde erguera uma plataforma com elaboradas colunas de madeira, na qual seus arqueiros, vestidos com sedas e panos de diferentes cores, estavam em posição de atenção. No meio do pátio, Jinga montara três assentos, um sob um dossel branco para si mesma, um segundo assento não muito afastado do seu para frei Gaeta e um terceiro para Peixoto. Todas as outras pessoas ficaram de pé enquanto Jinga ouvia frei Gaeta recitar suas mensagens políticas e religiosas. [66]

Mas a profunda reverência que Jinga mostrou a Gaeta e sua aparência externa de devoção sincera e disposição de ouvir as mensagens religiosas não eram o fim do que ela havia planejado. Após a reunião formal, conduziu o frade à sala onde pusera o crucifixo da campanha de Mbwila. Ela o pendurara sobre o altar, que estava “enfeitado com várias sedas” e onde velas estavam acesas e tochas queimavam. Depois que ambos beijaram os pés do crucifixo, Jinga confessou ao frade que, embora as ações portuguesas a tivessem afastado da Igreja, ela estava pronta para “parar de adorar ídolos”. “Todo o meu povo”, disse ela, “seguirá o meu exemplo e se converterá à mesma fé.” Dentro de poucos dias, ela emitiu ordens para que trouxessem materiais de construção, a fim de construir a primeira igreja simples. [67]

A nova devoção de Jinga, no entanto, não garantia que ela assinaria o tratado. Com efeito, quando ficou doente, poucos dias após a construção da igreja, os elementos anticristãos de sua corte não perderam tempo em pôr a culpa de sua doença na paixão pelo crucifixo e pelo culto cristão. À medida que sua doença piorava e os remédios de ervas e objetos e marcas rituais que seus curandeiros e feiticeiros prescreveram não conseguiam melhorar sua saúde, aumentaram as chances de Jinga não sobreviver para supervisionar a transformação política e religiosa que esperava efetuar em Matamba. Na verdade, sua doença proporcionou uma chance para que alguns de seus curandeiros tradicionais, muitos dos quais se sentiam marginalizados, se afirmassem e tratassem de recuperar um pouco de seu poder.

Mas Jinga sobreviveu a essa provação, assim como já acontecera em tantas outras ocasiões. [68] Após sua recuperação, ela pôs uma fé ainda maior no frei Gaeta. Durante a pior parte de sua doença, ele rezou com ela e até a encorajou a remover e a queimar os objetos rituais que seus sacerdotes puseram em seu pescoço. Ele os substituiu por um cartão pendurado numa corrente de seda que trazia uma imagem da Santíssima Virgem Maria e as palavras: “Na vossa concepção, Virgem, Imaculada fostes: Rezai por nós ao vosso Pai, cujo filho gerastes”. O frei Gaeta pôs a corrente de seda ao redor do pescoço dela e a instruiu a segurar o cartão com carinho na mão e invocar o nome da Virgem Maria sempre que pudesse. Sua recuperação, alguns dias depois, convenceu Jinga de que sua decisão de trocar os rituais imbangalas/ambundos pelos cristãos estava correta. [69]

A recuperação de Jinga e a nova devoção aos rituais católicos não diminuíram de forma alguma seu desejo de ter certeza de que os portugueses não a enganariam para tomar seu reino. Nos últimos dias de setembro, à medida que suas forças retornavam, ela e seus conselheiros participaram de uma maratona de discussões com Peixoto, frei Gaeta e outros representantes portugueses. Ela e seus conselheiros estudaram cada palavra do rascunho do tratado de paz. Opuseram-se vigorosamente aos termos pelos quais ela teria de pagar um tributo anual ao rei português. Com efeito, Jinga achou os portugueses presunçosos por incluir essa condição e a criticou acerbamente. No final, ela disse calmamente a Peixoto e à delegação portuguesa que, se o rei português lhe devolvesse o reino de Ndongo, que tomara dela pelas armas, estaria agindo como um cavalheiro; mas, se ele lhe desse todo o Ndongo junto com as terras de Angola que tirara dela, estaria agindo como um bom cristão. Ela estava voltando ao cristianismo por sua própria vontade, explicou, e não queria construir apenas uma igreja, mas muitas em Matamba. Ela seria “uma amiga dos amigos e inimiga dos inimigos” dos portugueses, como o tratado exigia, desde que houvesse uma “paz verdadeira e genuína”. Voltando à questão de pagar tributo ao rei português, Jinga explicou que isso estava fora de questão:

Em relação a pagar o tributo que vós reivindicais de mim, não há motivo para fazê-lo, porque, tendo nascido para governar o meu reino, não devo obedecer ou reconhecer outro soberano, e de Senhora absoluta tornar-me uma serva e escrava seria um grande embaraço. Agora que abracei a fé de Cristo para viver em tranquilidade e terminar minha vida em paz, faço o que eu não desejava fazer no passado, enquanto eu era uma imbangala, e no auge de meus muitos problemas e perseguições. Se os portugueses querem um presente de mim todos os anos, eu lhes darei voluntariamente, contanto que eles também me deem um, para que ambos nos tratemos com cortesia. [70]

Jinga prevaleceu. O tratado que foi finalmente assinado não mencionava o pagamento de um tributo anual ao rei português. [71] Durante as etapas finais das negociações, Jinga também convenceu Peixoto e os outros representantes portugueses a concordar que o rio Lucala seria a fronteira entre o reino de Angola português e seu reino de Matamba. [72]

Àquela altura, tanto Peixoto quanto o padre Gaeta estavam convencidos da seriedade de Jinga e enviaram uma mensagem ao governador para avalizá-la. Frei Gaeta já havia contado a frei Cortona sobre as mudanças que testemunhara. Pouco depois da sua chegada, ele escreveu a Cortona para dizer que a achava “completamente diferente do que me foi apresentado, eu digo e afirmo que ela não é o que era, ela se tornou outra pessoa, pacífica, piedosa e devota”. [73] O governador levou em conta as opiniões do frei Gaeta e de Peixoto. Confiante agora de que a mudança de Jinga era genuína, Sousa Chichorro emitiu a ordem para a libertação de Bárbara de Ambaca e lhe deu permissão para partir para Matamba, mesmo antes de receber os escravos que faltavam.

Acompanhada por uma pequena escolta portuguesa e por frei Ignazio de Valsassina, o capuchinho que lhe arranjara o alojamento em Ambaca, Bárbara partiu em 1o de outubro de 1656. Frei Ignazio permaneceria em Matamba com Bárbara por quatro anos. [74] Quando o grupo cruzou o rio Lucala e pisou no solo de Matamba, o ímpeto da multidão foi avassalador, pois as pessoas vindas de todas as partes do país se esforçaram para vislumbrá-la. Muitas não voltaram para suas aldeias, mas simplesmente se juntaram ao grupo e seguiram até a corte de Jinga, onde Bárbara e sua comitiva chegaram no dia 12 de outubro.

Uma semana antes, os emissários de Jinga haviam chegado a Luanda e entregado ao governador Sousa Chichorro os artigos da paz. Jinga esperou impaciente pela resposta do governador. Ela sabia que não poderia ver Bárbara até que o governador confirmasse o conteúdo do acordo e o tornasse público. Depois que chegou a resposta do governador, Jinga e seus funcionários não perderam tempo para iniciar os procedimentos finais. [75]

Uma multidão de pessoas, entre elas membros das forças militares e funcionários da corte, saudou a chegada de Bárbara à corte. Assim que Jinga pôs os olhos na irmã, suas emoções transbordaram. Ela se jogou ao chão diante de Bárbara, esfregando-se no solo como era costume quando uma pessoa recebia um favor ou quando os dependentes prestavam homenagem a senhores ou superiores. Dada a permissão para se aproximar de Bárbara, Jinga beijou a mão da irmã e se ajoelhou mais uma vez, inclinando-se até o chão de novo. Após esse cumprimento cerimonial, as duas irmãs abraçaram-se por muito tempo ternamente, sem dizer uma palavra, mas beijando-se muitas vezes. [76]