DIARIO DE JONATHAN HARKER (EN TAQUIGRAFÍA)

Bistritz, 3 de mayo. Salí de Munich a las ocho de la tarde, el primero de mayo, y llegué a Viena temprano, al día siguiente por la mañana. Habríamos debido llegar a las seis y cuarenta y seis minutos, pero el tren llevaba una hora de retraso. A juzgar por lo que pude vislumbrar desde la ventanilla del vagón, y por algunas calles por las que me paseé, Budapest, adonde llegué mucho después, es una ciudad muy hermosa. Sin embargo, temí alejarme demasiado de la estación, ya que a pesar del retraso debíamos partir a la hora señalada. Tuve la impresión de haber abandonado Occidente para penetrar en el mundo oriental. Tras haber franqueado los magníficos puentes del Danubio, modelos de arquitectura occidental (el Danubio es allí especialmente ancho y profundo), se entra inmediatamente en una región donde prevalecen las costumbres turcas.

Tras haber salido de Budapest sin demora, llegamos por la tarde a Klausemburgo, donde me dispuse a pasar la noche en el hotel Royal. Para cenar me sirvieron pollo con pimentón… un plato delicioso que da una enorme sed. (Pedí la receta para mi querida Mina.) El camarero me dijo que el plato se llamaba paprika hendl, que era un plato nacional y que lo encontraría en toda la región de los Cárpatos. El poco alemán que sé me resultó muy útil en aquella ocasión, puesto que de otra forma ignoro cómo hubiese salido del lance.

En Londres, unos momentos de ocio me habían permitido ir al Museo Británico y a la Biblioteca Nacional, donde consulté mapas y libros relativos a Transilvania; puesto que debía mantener tratos con un caballero natural de allí, me parecía interesante ponerme al corriente de ciertos datos respecto al país.

La región de que hablaba en sus cartas dicho caballero estaba situada al este del país, en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bukovina, en los Cárpatos. Se trata de una de las partes de Europa menos conocidas y más salvajes. Pero ningún libro ni ningún mapa pudo indicarme el lugar exacto donde se alzaba el castillo del conde Drácula, puesto que no existe ningún mapa detallado de la región. No obstante, mis investigaciones me hicieron saber que Bistritz, desde donde el conde Drácula me había escrito que debía coger una diligencia, era un pueblecito bastante conocido. En este diario iré anotando mis impresiones, lo cual me refrescará la memoria cuando le cuente a Mina mis viajes.

En Transilvania hay cuatro razas: al sur, los sajones, con los que se mezclaron los valacos, descendientes de los dacios; al oeste, los magiares; y, por fin, al este y al norte, los szeklers. Yo debía vivir entre estos últimos. Esta raza afirma descender de Atila y los hunos. Tal vez sea verdad, ya que, cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, hallaron a los hunos ya establecidos allí. Por lo visto, todas las supersticiones del mundo se han reunido en los Cárpatos, como si fuera el centro de una especie de remolino de la imaginación popular. Si esto es cierto, mi estancia allí resultará sumamente interesante. (He de consultar al conde respecto a las numerosas supersticiones.)

Dormí mal, no por falta de comodidad en la cama, sino por culpa de unos extraños sueños. Durante toda la noche estuvo ladrando un perro bajo mi ventana. ¿Quizá fuera esta la causa de mi insomnio? O el paprika, puesto que tuve que beberme toda el agua de la jarra, ya que la sed parecía agostar mi garganta. Por fin me dormí profundamente hacia el amanecer, pues me desperté cuando llamaron a la puerta, y me pareció que llevaban ya bastante rato llamando.

Desayuné otra vez paprika, junto con una especie de sopa de harina de maíz, llamada mamaliga, y berenjenas rellenas, plato excelente que se denomina impletata. (También he anotado la receta para Mina.) Comí apresuradamente, ya que el tren partía unos minutos antes de las ocho, o, con más exactitud, habría debido partir antes de las ocho, pues, después de llegar a la estación a toda prisa a las siete y media, tuve que aguardar más de una hora en mi compartimiento, antes de que el tren se pusiera en marcha. Por lo visto, cuanto más se interna uno en Oriente, menos puntualidad tienen los ferrocarriles. ¿Qué ocurrirá, pues, en China?

Avanzamos toda la jornada a través de un paisaje tan bello como ameno. Tan pronto divisaba aldehuelas como castillos agazapados en la cima de escarpadas colinas, semejantes a los que se ven en los grabados antiguos. A veces seguíamos riachuelos o ríos que, a juzgar por los guijarros de sus orillas, deben de sufrir grandes crecidas. En todas las estaciones donde nos deteníamos, los andenes estaban repletos de gente que mostraba toda clase de atavíos. Unos parecían simplemente aldeanos como los de Francia o Alemania, con chaquetillas cortas encima de unos pantalones burdos, y sombreros redondos; otros grupos eran más pintorescos. Las mujeres eran bonitas cuando se las miraba desde lejos, pues la mayoría eran tan gordas que carecían de talle. Todas lucían unas mangas blancas muy voluminosas y amplios cinturones adornados con tejidos de otros colores, que flotaban a su alrededor por encima de la falda. Los eslovacos eran los más extraños, con sus enormes sombreros de vaquero, sus pantalones ahuecados de un color blancuzco, sus camisas de lino blanco y sus gruesos cinturones de cuero, claveteados de cobre. Calzaban botas altas que recogían los bajos de sus pantalones, y sus cabellos negros y espesos, así como sus negros bigotes, añadían pintoresquismo a su aspecto, por lo demás no muy agradable, en verdad. De haber viajado yo en diligencia, los habría tomado por bandoleros. Sin embargo, me han asegurado que son incapaces de causar el menor daño, ya que son muy pusilánimes.

Era ya de noche cuando llegamos a Bistritz que, como ya anoté, es una población bastante interesante. Situada casi en la frontera (en efecto, después de Bistritz solo hay que franquear el collado de Borgo para estar en Bucovina), ha conocido períodos tormentosos, cuyas señales ostenta aún. Hace cincuenta años, diversos y grandes incendios la destruyeron casi por completo. A principios del siglo XVII soportó un asedio de tres semanas y perdió trece mil de sus habitantes, sin hablar de los que perecieron víctimas del hambre y las epidemias.

El conde Drácula me había hablado en sus cartas del hotel la Corona de Oro y me encantó ver que se trataba de un edificio muy antiguo, puesto que ansiaba, como es natural, conocer las costumbres del país. Quedó de manifiesto que ya me aguardaban, pues al llegar a la puerta me di de manos a boca con una mujer de cierta edad, de rostro placentero, ataviada como las aldeanas de la comarca con un corpiño blanco y un delantal largo de color, que envolvía y modelaba su cuerpo.

—¿Es usted el caballero inglés? —preguntó con una leve reverencia.

—Sí —respondí—. Jonathan Harker.

Sonrió y le murmuró algo a un hombre en mangas de camisa que se hallaba detrás de ella. El hombre desapareció para volver casi al instante. Me entregó una carta. He aquí lo que decía:

Mi querido amigo:

Sea bienvenido a los Cárpatos. Le aguardo impaciente. Duerma bien esta noche. La diligencia para Bucovina sale mañana a las tres de la tarde; he reservado su pasaje. Mi carruaje le esperará en el collado de Borgo, para conducirle al castillo. Espero que su viaje desde Londres le haya resultado grato, y que disfrute de una feliz estancia en mi país.

Amistosamente,

Drácula

4 de mayo. El propietario del hotel también recibió una carta del conde, pidiéndole que me reservase el mejor sitio de la diligencia, pero cuando intenté formularle ciertas preguntas se mostró reticente y fingió no entender mi alemán; lo cual era mentira, puesto que hasta entonces me había entendido perfectamente, a juzgar por la conversación que habíamos mantenido cuando llegué al hotel. Él y su esposa intercambiaron una mirada de inquietud, y al cabo el hotelero me contestó con unos balbuceos, explicándome que el dinero para el pasaje de la diligencia había llegado por correo, junto con una carta, y que no sabía nada más. Al preguntarle yo si conocía al conde Drácula y si podía hablarme del castillo, los esposos se santiguaron, declararon no saber nada, y me dieron a entender que no conseguiría arrancarles ni una sola palabra. Como se acercaba la hora de la partida, no tuve tiempo de interrogar a nadie más, pero todo aquello me pareció muy misterioso y poco reconfortante.

Cuando ya iba a marcharme, la dueña del hotel subió a mi habitación.

—¿Tiene que ir verdaderamente allá? —me preguntó con voz alterada—. ¡Oh, pobre joven! ¿De veras tiene que ir allá?

Estaba tan trastornada que apenas podía expresarse en el escaso alemán que sabía, y que mezclaba con unas palabras totalmente incomprensibles para mí. Al contestarle que debía partir al instante, y que se trataba de un negocio de suma importancia, volvió a preguntarme:

—¿Sabe a qué día estamos?

—A cuatro de mayo —respondí.

—Sí —asintió ella—, a cuatro de mayo. Pero el día…

—No entiendo…

—Es la víspera de San Jorge. ¿Ignora usted que esta noche, cuando den las doce, todos los maleficios reinarán sobre la Tierra? ¿No sabe acaso a quién va a visitar y adónde va?

Parecía tan asustada que intenté, aunque en vano, tranquilizarla. Finalmente se arrodilló y me suplicó que no partiese o, al menos, que aguardase un par de días. La situación no podía ser más ridícula, pero yo no estaba tranquilo. Sin embargo, me esperaban en el castillo y nada impediría mi viaje. Traté de levantarla del suelo, asegurándole con tono grave que le agradecía su interés por mí, pero que mi presencia en el castillo era absolutamente necesaria. La mujer se incorporó, se enjugó las lágrimas, y cogiendo el crucifijo que llevaba colgado al cuello, me lo entregó. Yo no supe qué hacer ya que, educado en la religión anglicana, consideraba tales objetos como reliquias idólatras. Sin embargo, habría dado muestras de falta de educación y de cortesía si hubiera rechazado el ofrecimiento de una anciana, que me demostraba tan buena voluntad y que vivía, por mi causa, unos instantes de verdadera angustia. Sin duda, leyó en mi semblante la indecisión que me embargaba y me pasó el rosario por encima de la cabeza, colgándomelo del cuello.

—Por el amor de vuestra madre —me rogó sencillamente. Tras lo cual, salió de la habitación.

Escribo estas páginas del diario mientras espero la diligencia que, como cabía esperar, lleva retraso; la crucecita aún pende de mi cuello. Ignoro si es a causa del miedo que agitaba a la anciana, de las supersticiones del país, o de la misma cruz, pero el caso es que me encuentro menos tranquilo que de ordinario. Si alguna vez llega este diario a manos de Mina, antes de volver a verla en persona, al menos hallará en él mi despedida. ¡Ah, aquí está la diligencia!

5 de mayo. En el castillo. La palidez gris del amanecer se ha disipado lentamente, y el sol ya está alto en el lejano horizonte, que parece recortado no sé si por los árboles o las lomas, ya que el panorama es tan vasto que todo en él se confunde. No tengo sueño y, como mañana podré levantarme a la hora que me apetezca, escribiré hasta que me entre sueño. Porque realmente he de escribir muchas cosas… cosas extrañas, y para que no se piense que he comido demasiado antes de salir de Bistritz y que todo se debe a los efectos de una mala digestión, detallaré el menú. Me sirvieron lo que aquí llaman un «filete de bandido», es decir, unos pedazos de tocino acompañados de cebollas, buey y paprika, todo enrollado en unos bastoncitos y asado sobre las llamas directamente, como se hace en Londres con los despojos. Bebí mediasch dorado, vino que cosquillea ligeramente en la lengua, sin que su gusto sea desagradable en absoluto. Solo tomé dos vasos.

Cuando subí a la diligencia, el conductor todavía no estaba en el pescante, y le vi conversando con la dueña del hotel. Sin duda hablaban de mí, ya que de vez en cuando volvían la cabeza en mi dirección; varias personas, sentadas en el banco situado junto a la entrada del hotel, se levantaron y se les acercaron para escuchar la conversación, y después, a su vez, me contemplaron con muestras de auténtico pesar.

Por mi parte, solo logré captar unas palabras repetidas hasta la saciedad, palabras que no entendí; además, se expresaban en diversos dialectos. Por tanto, sacando mi diccionario políglota de mi maletín de viaje, lo abrí tranquilamente y me puse a buscar el significado de aquellas palabras. Confieso que no sirvieron para darme valor, ya que, por ejemplo, vi que ordog significaba «Satanás»; pokol, «infierno»; stregocia, «bruja»; vrolok y vlkoslak, algo semejante a «vampiro» u «hombre-lobo,» en dos dialectos distintos. (Debo interrogar al conde acerca de estas supersticiones.)

Al ponerse la diligencia en marcha, el grupo reunido delante del hotel era más numeroso, y todo el mundo hizo la señal de la cruz y luego dirigió hacia mí el índice y el pulgar. No sin cierta dificultad, conseguí que uno de mis compañeros de viaje me explicase lo que significaban tales gestos: pretendían defenderme contra el mal de ojo. Una noticia bastante desagradable para mí, puesto que partía hacia lo desconocido. Por otro lado, aquellos hombres y mujeres parecían testimoniarme tanta simpatía, compadecerse tanto de las desgracias en las que ya me veían sumergido, que me sentí profundamente emocionado. Jamás olvidaré la última visión de aquella multitud agrupada delante del hotel, persignándose medrosamente, mientras yo dejaba vagar mi mirada por el patio, donde crecían laureles y naranjos en tiestos pintados de verde. El postillón, cuyos amplios pantalones ocultaban casi todo el pescante, que en aquel dialecto se llama gotza, hizo restallar el látigo sobre los cuatro caballos del tiro, y el carruaje se puso en marcha.

La belleza del paisaje me hizo olvidar muy pronto todas mis inquietudes, aunque seguramente no me habría despojado de ellas con tanta facilidad de haber captado el significado de las frases que intercambiaban mis compañeros de viaje. Ante nosotros se extendían bosques y selvas con diversas colinas escarpadas, en cuyas cimas aparecían grupos de árboles, o algunos caseríos con los lisos hastiales orientados hacia la carretera. Por todas partes había una apabullante explosión de árboles frutales en flor —manzanos, ciruelos, perales y cerezos—, y a medida que avanzábamos pude ver que la hierba de los prados se hallaba alfombrada con los pétalos caídos. Contorneando o escalando las colinas, la carretera se perdía entre meandros de hierba verde, o quedaba encajonada entre los bosques de pinos. El camino era muy malo, pese a lo cual viajábamos a gran velocidad… circunstancia que no dejó de extrañarme. Sin duda, el postillón deseaba llegar a Borgo Prund lo antes posible. Me explicaron que aquella senda era excelente en verano, pero que tras la nieve del invierno, aún no la habían arreglado. A este respecto, se diferencia de todos los demás caminos de los Cárpatos; en efecto, desde tiempo inmemorial, nadie ha cuidado nunca los senderos y veredas de aquellas regiones por temor a que los turcos se imaginen que preparan una invasión, y declaren la guerra, que en realidad siempre está a punto de estallar.

Más allá de aquellas colinas se divisaban otros bosques y los elevados picos de los Cárpatos. Los veíamos a derecha e izquierda, mientras el sol de mediodía les sacaba espléndidos matices, púrpura y azul oscuro en las grietas de los peñascos, verde y pardo donde la hierba recubría ligeramente las piedras, puesto que, en realidad, se trataba de un paisaje completamente rocoso que se perdía en lontananza, mientras en el horizonte se destacaban unas cimas coronadas de nieve. Cuando el sol empezó a declinar, vimos en las grietas rocosas diversos regatos de agua. Acabábamos de rodear una loma y tuve la impresión de estar en la falda de un pico cubierto de nieve. De pronto, uno de mis compañeros de viaje me tocó el brazo y exclamó, santiguándose con fervor:

—¡Mire, Istun Szek, el Trono de Dios!

Proseguimos el viaje, que parecía no tener fin. El sol, a nuestras espaldas, descendía cada vez más sobre el horizonte; las sombras de la noche empezaron a deslizarse a nuestro alrededor. La sensación de oscuridad era tanto mayor cuanto que, en las alturas, los picos nevados aún reflejaban la luz del sol y brillaban con una tonalidad delicadamente rosa. Aquí y allá nos cruzábamos con checos y eslovacos, ataviados con sus famosos trajes nacionales, si bien observé que casi todos sufrían bocio. Junto al camino se alzaban varias cruces, de trecho en trecho, y siempre que pasábamos por delante de una, todos los ocupantes de la diligencia se persignaban. Vimos también aldeanos y aldeanas arrodillados delante de capillas, y ni siquiera volvían la cabeza al aproximarse la diligencia, tan absortos se hallaban en sus devociones, sin ojos ni oídos para el mundo exterior. Todo era nuevo para mí: los montones de bálago hacinados hasta en los árboles, los innumerables sauces llorones, con sus ramas brillantes como plata por entre el verde pálido de sus hojas… A veces nos cruzábamos con una carreta campesina, larga y sinuosa como una serpiente, sin duda para superar los accidentes del camino. En ellas iban los aldeanos que retornaban a sus lares: checos cubiertos con pieles blancas de cordero, y eslovacos con pieles de cordero teñidas; estos llevaban unas hachas largas como lanzas. La noche se anunciaba fría, y la oscuridad parecía hundirse en una niebla espesa entre las encinas, hayas y pinos, mientras que, en el valle que vislumbrábamos a medida que ascendíamos hacia el paso de Borgo, los negros abetos se destacaban sobre un fondo de nieve caída recientemente. A veces, cuando el camino atravesaba un abetal que en la oscuridad parecía enclaustrarnos, grandes bancos de niebla nos ocultaban los árboles, lo que producía un efecto extraño y solemne, que traía de nuevo los pensamientos y fantasías que mi imaginación había engendrado al atardecer. En los Cárpatos, el sol poniente presta fantásticas formas a las nubes que cruzan por encima de las hondonadas y los valles. Las colinas, en ocasiones, eran tan escarpadas que, a pesar de la prisa que mostraba nuestro postillón, los caballos refrenaban el paso. Yo manifesté el deseo de apearme y seguir a pie al lado del carruaje, como suele hacerse en Inglaterra en casos semejantes, pero el cochero se opuso a ello con firmeza.

—¡No, no! ¡No hay que andar nunca por estos parajes! ¡Los perros son muy peligrosos en esta región! —Y añadió lo que seguramente consideraba una broma, ya que consultó con la mirada a los demás pasajeros, para obtener una sonrisa de aprobación—. Créame, cuando se acueste esta noche, ya tendrá bastante diversión.

Solo detuvo el coche cuando se vio obligado a encender los faroles. Entonces, los pasajeros se mostraron muy excitados, sin dejar de suplicarle, por lo que pude entender, que apresurase la marcha. El postillón comenzó a restallar infatigablemente el látigo sobre los caballos y, con ayuda de gritos y juramentos, les obligó a subir la cuesta con mayor rapidez. De repente creí distinguir en la oscuridad una luminosidad pálida ante nosotros, aunque debía de tratarse únicamente de una anfractuosidad de las rocas. Sin embargo, mis compañeros estaban cada vez más excitados.

La diligencia avanzaba alocadamente, todas sus ballestas crujían, y se balanceaba a ambos lados como una barca sorprendida en una tempestad. Tuve que aferrarme a un madero. No obstante, el camino pronto empezó a ser más llano y tuve la sensación de que todo terminaría bien. Pese a esto, la senda se iba estrechando, las montañas se aproximaban más a cada lado y parecían una constante amenaza: estábamos atravesando el collado o paso de Borgo. Mis compañeros de viaje, uno tras otro, fueron haciéndome obsequios a cual más extraño: dientes de ajo, rosas silvestres secas… Comprendí que no podía rechazar tales presentes, pues me los daban con tanta sencillez que resultaba emocionante; al mismo tiempo, repetían los gestos misteriosos de la muchedumbre reunida delante del hotel de Bistritz: el signo de la cruz y los dos dedos extendidos para protegerme contra el mal de ojo.

El postillón se inclinó hacia delante, y en los dos bancos interiores de la diligencia, los viajeros alargaron el cuello para examinar lo que ocurría fuera. Era evidente que todos esperaban ver surgir algo en medio de la noche; pregunté de qué se trataba, pero nadie quiso darme ninguna explicación. Esta viva curiosidad duró unos minutos, y por fin estuvimos ya en la vertiente oriental del collado. En el cielo se iban acumulando unas nubes negras, y la atmósfera pesaba como si estuviera a punto de estallar una tormenta. Era como si a ambos lados de la colina la atmósfera fuese distinta, y acabáramos de llegar a una región peligrosa. Comencé a buscar con la vista el carruaje que debía conducirme al castillo del conde. Esperaba percibir sus luces de un momento a otro, pero la noche continuaba sumida en profundas tinieblas. Solo los faroles de la traqueteante diligencia proyectaban unas luces por entre las cuales se elevaba el aliento humeante de los caballos. Dichos faroles permitían distinguir la ruta blanca del camino, mas no había ningún rastro del carruaje anunciado por el conde en su carta. Mis compañeros, con un suspiro de alivio, adoptaron posturas más cómodas, burlándose de su falta de valor. Estaba reflexionando respecto a lo que debía hacer en situación tan embarazosa, cuando el postillón consultó su reloj y pronunció, dirigiéndose a los demás pasajeros, unas palabras cuyo sentido no logré captar, aunque intuí su posible significado:

—Una hora de retraso.

Después, se volvió hacia mí y en un alemán aún peor que el mío me aconsejó:

—No se ve ningún coche; por tanto, nadie aguarda al señor. Continúe con nosotros el viaje hasta Bucovina, y ya volverá aquí mañana, o pasado… Sí, esto será mucho mejor.

Mientras hablaba, los caballos empezaron a relinchar y a encabritarse, y su dueño tuvo grandes dificultades para dominarlos. Luego, mientras todos mis vecinos de diligencia se persignaban y lanzaban exclamaciones de espanto, una calesa tirada por cuatro caballos se acercó por detrás a la diligencia, pasó por su lado y se detuvo instantáneamente. A la luz de sus faroles vi que los caballos eran espléndidos, de un color tan negro como el carbón. Los conducía un individuo de aventajada estatura, provisto de una larga barba oscura y tocado con un amplio sombrero negro que le ocultaba las facciones. Cuando se dirigió a nuestro postillón pude distinguir sus ojos, tan brillantes que, a la luz de los faroles, me parecieron rojos.

—Has llegado muy pronto esta noche, amigo —exclamó.

—Este caballero, que es inglés —tartamudeó nuestro cochero—, tenía prisa y…

—Supongo que es por esto —le atajó el recién llegado— por lo que tú deseabas llevarlo hasta Bucovina… No, amigo mío, sabes que no puedes engañarme. Sé demasiado y mis caballos son muy veloces…

Aunque sonreía al hablar, la expresión de su rostro era dura. Se hallaba muy cerca del carruaje, por lo que pude distinguir perfectamente sus labios, muy rojos, y sus puntiagudos dientes, tan blancos como el marfil. Uno de los pasajeros de la diligencia murmuró al oído de su vecino el famoso verso de Leonore, de Burger:

Denn die Toten reiten schnell…[1]

El extraño cochero de la calesa debió de oírlo, ya que contempló al que había recitado el verso con una sonrisa siniestra. El viajero volvió la cabeza, extendió los dos dedos y se persignó.

—Dame las maletas del señor —pidió, casi exigió, el cochero, y en menos tiempo de lo que se tarda en decirlo, mi equipaje pasó al otro coche.

Después, me apeé de la diligencia, y como la calesa se hallaba a su lado, el cochero me ayudó a subir con una mano que parecía de acero. Aquel hombre debía de poseer una fuerza extraordinaria. Sin volver a pronunciar palabra, tiró de las riendas, los caballos dieron media vuelta, y me encontré viajando de nuevo a toda velocidad por el collado de Borgo.

Mirando hacia atrás, todavía percibí, a la luz de los faroles de la diligencia, las fauces humeantes de los caballos, y ante mis ojos volvieron a desfilar una vez más las siluetas de los que hasta aquel momento habían sido mis compañeros de viaje. Todos se estaban persignando.

El postillón hizo restallar el látigo y los caballos emprendieron el camino de Bucovina. A medida que nos íbamos internando en la negra noche, sentía terribles escalofríos y la sensación de estar espantosamente solo; de pronto colocaron un capote sobre mis espaldas y una manta de viaje en mis rodillas.

—Mal tiempo, mein Herr —comentó el adusto cochero en un alemán excelente—, y el conde, mi amo, me pidió que hiciera lo posible para evitarle a usted un enfriamiento. El frasco de slivovitz (el aguardiente de la región) se halla debajo del asiento, por si le apetece echar un trago.

No probé ni una sola gota, aunque me sentí reconfortado por la presencia del frasco. Sin embargo, mi inquietud iba en aumento. Creo que, de haber podido, habría puesto fin de manera inopinada a tan misterioso viaje. La calesa rodaba cada vez más deprisa, siempre en línea recta; de repente, efectuó un rápido giro y tomó otra carretera, recta también. Me pareció que pasábamos una y otra vez por el mismo sitio, así que empecé a fijarme en el camino con el fin de poder dar con algún punto de referencia; no tardé en advertir que no me había engañado. Habría querido pedirle explicaciones al cochero tan extraña conducta, pero preferí callar, sabiendo que, en la situación en que me hallaba, de nada me habría servido protestar si el auriga había recibido la orden de obrar de ese modo. Muy pronto, no obstante, quise saber la hora y encendí una cerilla para consultar mi reloj. Faltaba muy poco para la medianoche. Me estremecí de horror. Sin duda, las supersticiones referentes a lo que ocurría a aquella hora me habían impresionado desfavorablemente después de los sucesos que acababa de vivir. ¿Qué ocurriría entonces?

Un perro comenzó a aullar en alguna granja lejos de la carretera; era un gemido largo y desesperado… Otro perro le contestó, luego otro y otro, de forma que, transportados por el vendaval, los ladridos siniestros y salvajes parecían proceder de los cuatro rincones de la Tierra. Se prolongaban en la noche y ascendían tan alto que ni la misma imaginación podía concebir nada más espantoso. Al momento, los caballos se encabritaron, pero el cochero los tranquilizó con palabras suaves; se calmaron, aunque continuaron temblando y sudando como si hubieran hecho una larga carrera al galope. Fue entonces cuando de los montes más lejanos oímos unos aullidos aún más impresionantes, más agudos y más fuertes: los aullidos de los lobos. Estuve a punto de saltar de la calesa y huir de allí, mientras los caballos relinchaban de forma lastimera y volvían a encabritarse. El cochero necesitó emplear toda su fuerza para contenerlos. Sin embargo, mis oídos no tardaron en acostumbrarse a aquellos gritos, y los caballos dejaron que el cochero descendiera de la calesa y se plantase delante de ellos. Los acarició, los tranquilizó, murmuró junto a sus oídos toda clase de frases amistosas, y el efecto fue extraordinario, ya que, si bien no dejaron de temblar, obedecieron al conductor, que volvió a subir al pescante, donde cogió las riendas; el coche reanudó la marcha a toda velocidad. Al llegar a la otra vertiente del collado cambió de dirección y tomó por un sendero que se internaba hacia la derecha.

No tardamos en hallarnos entre dos hileras de árboles que, en ciertos lugares, formaban una bóveda por encima del camino, de modo que tenía la impresión de atravesar un túnel. De nuevo, a una parte y otra de la senda, nos protegían, o nos encerraban, grandes peñas de aspecto amenazador. Pese a esta protección, oíamos perfectamente el silbido del viento, que gemía entre las rocas, mientras que las ramas de los árboles se agitaban con suma violencia. El frío crecía de intensidad, y empezó a caer una fina nevisca… y pronto, a nuestro alrededor, todo estuvo blanco como un sudario. El viento llevaba hasta nuestros oídos los aullidos de los perros, más débiles a medida que nos alejábamos de aquel paraje. En cambio, los de los lobos sonaban cada vez más cerca, hasta terminar por rodearnos completamente. Confieso que estaba muy asustado, y notaba que la inquietud volvía a apoderarse de los caballos. El cochero, no obstante, conservaba toda su calma, mirando a derecha y a izquierda, como si no ocurriese nada. Y por más que yo traté de distinguir algo en la oscuridad, no lo conseguí.

De golpe, muy lejos hacia la izquierda, percibí una llamita azul que vacilaba. El cochero debió de verla en el mismo instante que yo, ya que detuvo el tronco de caballos, saltó a tierra y desapareció en la noche. Yo no sabía qué hacer. Los lobos seguían aullando, muy cerca ya de la calesa. Vacilaba aún cuando reapareció el cochero y, sin dar la menor explicación, subió al pescante y espoleó a los caballos. Quizá me dormí y, en mis sueños, debió de obsesionarme aquel raro incidente, ya que me pareció que se repetía indefinidamente. Sí, pensándolo ahora fríamente, tengo la sensación de haber tenido una pesadilla horrible. En un momento dado, la llama azul brilló tan cerca de la calesa que pese a la oscuridad reinante pude seguir atentamente todos y cada uno de los movimientos del cochero. Este se dirigió con paso rápido hacia el lugar donde brillaba la llama, muy débilmente, ya que su luz apenas permitía distinguir el terreno a su alrededor, y recogió varios guijarros que amontonó de manera muy rara. Otra vez se produjo un extraño efecto óptico: estando el cochero situado entre la llama y yo, no me la ocultó en absoluto, ya que continué viendo la luz misteriosa y oscilante. Me quedé estupefacto; luego me dije que a fuerza de querer penetrar la oscuridad, mis ojos me habían engañado. Después, seguimos viajando bastante rato sin distinguir más llamas azules; los lobos continuaban aullando, como si nos rodearan y como si el círculo se estrechara en torno a nuestro vehículo.

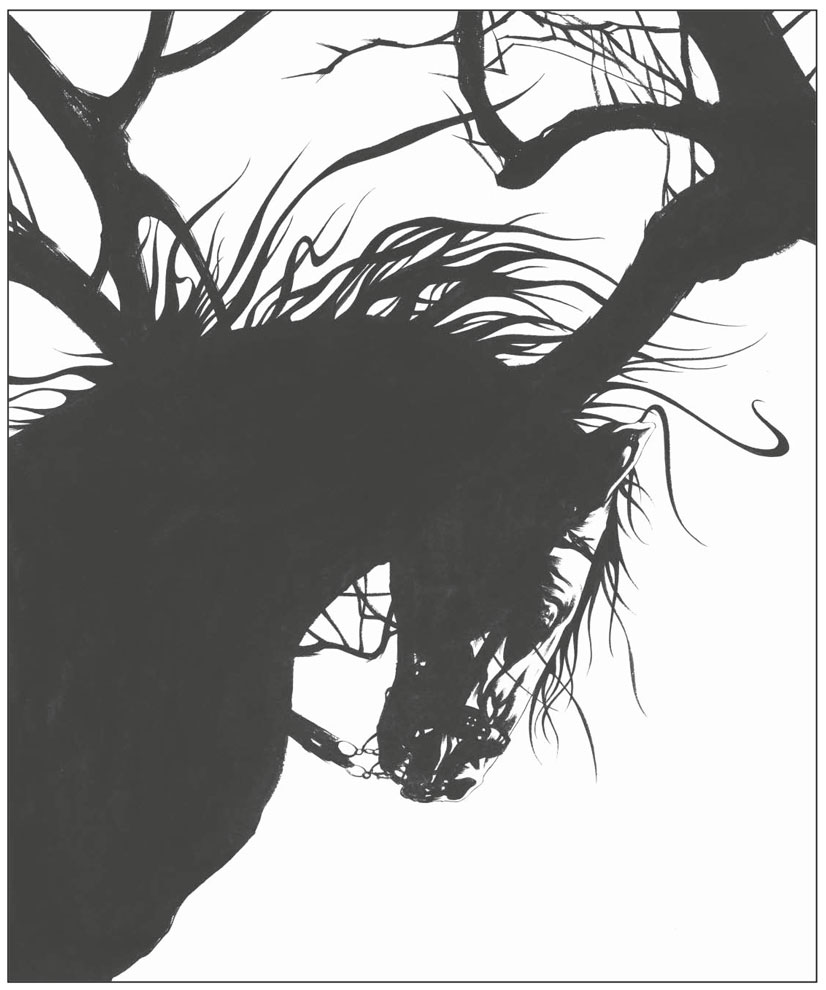

El cochero volvió a saltar al suelo, y en esta ocasión se alejó más que en las precedentes. Durante su ausencia, los caballos temblaron mucho más y empezaron a encabritarse y a relinchar. En vano busqué la causa de su espanto, ya que los lobos habían cesado de aullar; de repente, la luna, que parecía navegar por entre gruesas nubes, apareció detrás de la dentada cumbre de un alto pico y, a su luz tamizada, divisé los lobos que nos rodeaban, con sus blancos dientes y sus lenguas rojas… y el pelo erizado. En aquel silencio amenazador, resultaban mucho más espantosos que cuando aullaban. Empecé a calcular el enorme peligro que estaba corriendo. El temor me tenía paralizado.

De repente, los lobos volvieron a lanzar sus terribles aullidos, como si el claro de luna surtiese en ellos algún efecto especial. Los caballos pateaban de impaciencia, mirando a su alrededor con verdadero pánico; el círculo viviente, el círculo de horror, permanecía cerrado en torno a nosotros. Llamé al cochero, suplicándole que viniera. Luego me pareció que la única posibilidad que tenía de facilitar su retorno era romper aquel cerco de los lobos. Grité, pues, con todas mis fuerzas y golpeé los cristales del vehículo, esperando asustar a los lobos que se hallaban en aquel lado y así permitir que el cochero pudiera regresar. Ignoro cómo apareció tan de repente, pero de pronto oí su voz autoritaria y, al mirar en la dirección de donde procedía aquella voz, le vi en medio del camino. Mientras movía sus largos y musculosos brazos, los lobos retrocedían poco a poco. En aquel momento, un nubarrón ocultó la luna, y reinó una completa oscuridad.

Cuando mis ojos se hubieron acostumbrado nuevamente a las tinieblas, vi cómo el cochero subía al pescante y que los lobos habían desaparecido. Todo resultaba tan extraño, tan inquietante, que no me atreví a hablar ni a moverme. A partir de entonces, el viaje me pareció interminable sin la compañía de la luna. Seguimos ascendiendo durante largo tiempo, aunque a veces, en algunos trechos, la calesa descendía brevemente para volver a escalar una nueva cuesta. De pronto me di cuenta de que el cochero guiaba los caballos hacia el patio de un gran castillo en ruinas. De sus altísimos ventanales no salía ni un solo rayo de luz, y las viejas almenas se recortaban contra el cielo donde la luna, en aquel momento, triunfaba sobre las nubes.