22

TIERRAS FANTASMA

Ha desaparecido casi todo. Ahora que los vastos campos petrolíferos están prácticamente agotados, los bosques de torres de perforación y las grandes compañías brillan por su ausencia. Tampoco está ya el Olmo del Millón de Dólares ni las vías férreas, incluida aquella donde la banda de Al Spencer perpetró el último asalto a un tren en Oklahoma, en 1923. Y tampoco hay forajidos, muchos de los cuales tuvieron una muerte tan espectacular como la vida que llevaron. Y las prósperas poblaciones de la reserva, que eran un hervidero de gente desde la mañana hasta el anochecer, prácticamente han pasado a la historia. Poco queda de ellas salvo edificios clausurados donde ahora moran murciélagos, roedores, palomas y arañas; mientras que en el caso de Whizbang solo hay ruinas de piedra sumergidas en un mar de hierba. Hace unos años, alguien que vivió largo tiempo en una de esas ciudades se lamentaba: «No quedan tiendas, ni oficina postal, ni tren, ni escuela, ni petróleo, ni niños; lo único que continúa igual es el cementerio, y cada vez es más grande».[613]

Pawhuska también está llena de edificios abandonados, pero es una de las pocas poblaciones que siguen en pie. Con tres mil seiscientos habitantes, posee escuelas, un juzgado (el mismo donde juzgaron a Ernest Burkhart) y varios restaurantes, entre ellos un McDonald’s. Y continúa siendo la capital de la vehemente nación osage, que en el año 2006 ratificó una nueva constitución. La nación conserva su propio gobierno electo y tiene veinte mil miembros. La mayoría de ellos están desperdigados por otras partes del estado o del país, pero unos cuatro mil residen en el condado de Osage, sobre lo que fuera la reserva subterránea. El historiador osage Louis F. Burns comentó que después de quedar reducidos «a jirones y andrajos», los osage habían logrado resurgir «de las cenizas de su pasado».[614]

Aaron Tomlinson

Un bar ahora cerrado en Ralston, la población adonde Bryan Burkhart llevó de copas a Anna Brown la noche en que ella murió

Un día del verano de 2012, recién llegado de Nueva York, donde vivo y trabajo como periodista, visité Pawhuska por primera vez con la esperanza de encontrar información sobre los asesinatos ocurridos hacía ya casi un siglo. Como la mayoría de norteamericanos, cuando iba a la escuela nunca leí ningún libro sobre esos crímenes; era como si hubieran sido borrados de la historia. De ahí que me pusiera a investigar al tropezar casualmente con una referencia a aquellos hechos. Desde entonces me consumía el ansia de resolver las preguntas sin respuesta, de atar los cabos sueltos de los que adolecía la investigación del FBI.

Había quedado en el Museo de la Nación Osage, en Pawhuska, con su directora desde hacía mucho tiempo, Kathryn Red Corn. Era una mujer de setenta y tantos años, cara ancha y cabello corto gris, con suaves modales de persona de letras que escondían una intensidad interior. Me enseñó una exposición de fotografías de muchos de los 2.229 miembros de la tribu (entre ellos, varios familiares suyos) que en 1906 habían recibido una adjudicación. En una de las vitrinas, vi una foto de Mollie Burkhart con cara de felicidad sentada con sus hermanas; en otra salía Lizzie, su madre. Allá donde miraba iba reconociendo nuevas víctimas del Reino del Terror: un joven y muy apuesto George Bigheart con sombrero de cowboy; Henry Roan con sus largas trenzas; un gallardo Charles Whitehorn vestido con traje y corbata de lazo.

La foto más impactante del museo ocupaba una pared entera de la sala. Era una vista panorámica de una ceremonia celebrada en 1924, en la que se veía a miembros de la tribu junto a destacados hombres de negocios y ciudadanos blancos. Mientras examinaba la foto, reparé en que faltaba un trozo, como si alguien lo hubiera recortado con unas tijeras. Le pregunté a Red Corn a qué se debía y ella me dijo: «Hizo demasiado daño como para tenerlo a la vista».

Al pedirle yo una explicación, la directora señaló al espacio en blanco y dijo: «Ahí estaba el diablo en persona».

Se ausentó unos instantes y al cabo volvió con una copia pequeña y un tanto borrosa del trozo que faltaba: allí estaba William K. Hale, mirando fríamente al objetivo. Los osage habían decidido retirar su imagen, no para olvidarse de los asesinatos (cosa que tantísimos norteamericanos habían hecho), sino porque no podían olvidarse de ellos.

Red Corn me explicó que hacía unos años, en una fiesta organizada en Bartlesville, se le acercó un hombre y le dijo «que tenía la calavera de Anna Brown». Era, sin duda, la parte del cráneo que se había quedado el encargado de la funeraria en 1921 y que entregó a los agentes para su análisis. Escandalizada, Red Corn le dijo a aquel hombre: «Eso hay que enterrarlo aquí». Llamó al jefe osage, recuperaron el cráneo de Anna y, en una discreta ceremonia, lo inhumaron junto con los otros restos.

Cortesía de Archie Mason

El trozo de fotografía que faltaba, donde Hale (izquierda) aparece vestido con traje y gorra y llevando gafas. La panorámica entera —en la que se a Hale a un extremo del lado izquierdo— aparece en la portadilla, al principio del libro

Red Corn me pasó nombres de varios osage que, le parecía a ella, podían tener información sobre los asesinatos y me prometió contarme otro día una historia relacionada con su abuelo. «Para nosotros es duro hablar de lo que sucedió durante el Reino del Terror —dijo—. Muchos osage perdieron a una madre o un padre, a un hermano o una prima. Ese dolor jamás desaparece.»

Cada mes de junio, durante varios fines de semana, los osage celebraban sus danzas rituales, conocidas como I’n-Lon-Schka.[615] Las danzas, que tienen lugar a diferentes horas en Hominy, Pawhuska y Gray Horse, tres áreas en las que los osage se instalaron al llegar por primera vez a la reserva en los años setenta del siglo XIX, contribuyen a preservar la tradición y a unir a la comunidad. Acuden osage de todas partes del país, pues las danzas son una buena oportunidad de ver a parientes y amigos, de compartir recuerdos mientras se come a la intemperie. El historiador Burns escribió en una ocasión: «Creer que los osage sobrevivieron intactos a su calvario particular es engañarse. Lo que se pudo rescatar se ha salvado y lo llevamos muy dentro de nuestros corazones porque ha sobrevivido. Lo que desapareció lo atesoramos también porque es lo que fuimos antaño. Unimos pasado y presente en lo más hondo de nuestro ser y plantamos cara al mañana. Seguimos siendo osage. Vivimos y nos hacemos viejos por nuestros antepasados».[616]

Durante una posterior visita a la región, fui a Gray Horse para ver las danzas y para entrevistarme con una de las personas que Red Corn me había sugerido, alguien a quien los asesinatos habían afectado profundamente. Del poblado original no quedaba nada salvo unas vigas podridas y unos cuantos ladrillos apenas visibles entre la hierba alta, que el viento sacudía con ritmos espectrales.

Para albergar las danzas, los osage habían levantado un pabellón en medio del páramo, provisto de un tejado metálico con forma de hongo y un suelo circular de tierra rodeado de hileras concéntricas de bancos de madera. Aquel sábado por la tarde, cuando llegué, el pabellón estaba atestado. En el centro, en torno a un tambor sagrado utilizado para la comunión con Wah’Kon-Tah, había varios músicos y cantantes, todos varones. Formando un círculo a su alrededor estaban las «damas cantantes», y en un círculo más alejado había docenas de danzantes varones, jóvenes y viejos, ataviados con mallas, camisas de vivos colores y abrazaderas con cascabeles por debajo de la rodilla; el tocado que lucían todos ellos —confeccionado por regla general con una pluma de águila, púas de puercoespín y rabo de ciervo— recordaba la cresta de los mohicanos.

A los sones del tambor, los danzantes empezaron a girar en sentido contrario a las agujas del reloj para conmemorar la rotación terrestre, golpeando la blanda tierra con sus pies y haciendo sonar las campanillas. La música y los cánticos se intensificaron y los danzantes, ligeramente agachados, avivaron el paso en perfecta conjunción. Uno de los hombres empezó a cabecear mientras otro batía los brazos imitando a un águila; otros hacían ademanes de estar explorando o cazando.

En otro tiempo las mujeres tenían prohibido bailar en estas ceremonias, pero ahora participaban también. Vestidas con blusa, falda de velarte y cinturón tejido a mano, formaban un círculo más lento, más discreto, alrededor de los varones, siempre con el torso y la cabeza erguidos mientras saltaban sobre el terreno al ir girando.

La gente observaba desde los bancos, abanicándose a causa del calor; alguno que otro echaba un disimulado vistazo a su móvil, pero la gran mayoría mantenía una reverente atención. Cada banco llevaba el nombre de una familia osage; al ir hacia el lado sur del pabellón, vi el nombre que andaba buscando: «Burkhart».

Poco rato después, una mujer se me acercó. Tendría algo más de cincuenta años, llevaba un vestido azul cielo y unas gafas a la moda, y los lustrosos cabellos negros recogidos en una larga cola de caballo. Su expresivo rostro me resultó vagamente familiar. «Hola, soy Margie Burkhart», me dijo, tendiéndome la mano. Margie es nieta de Mollie Burkhart. Está en una junta que supervisa servicios de salud para los osage y había venido en coche desde su casa en Tahlequah, más de cien kilómetros al sudeste de Tulsa, en compañía de Andrew Lowe, su marido, indio seminola.

Los tres nos sentamos en el banco y hablamos de la familia de Margie mientras veíamos evolucionar a los danzantes. Su padre, ya fallecido, era James «Cowboy» Burkhart, hijo de Mollie y Ernest Burkhart; Cowboy y su hermana Elizabeth, muerta también, habían sido testigos del Reino del Terror desde la casa paterna, la casa de los secretos. De Ernest, Margie dijo: «A mi padre lo dejó sin nada: sin tías, sin primos, sin confianza». Cowboy vivía obsesionado con lo que Ernest había hecho, pero a Mollie la adoraba. «Siempre hablaba de ella con cariño —recordaba Margie—. De niño sufría tremendos dolores de oído, y me contó que ella le soplaba en las orejas para calmarle el dolor.»

Después de divorciarse de Ernest, Mollie vivió en la reserva con su nuevo marido, John Cobb. Por lo que Margie sabía, su abuela había sido feliz en ese matrimonio. Mollie falleció el 16 de junio de 1937. Su muerte, que no fue considerada sospechosa, tuvo escaso eco en la prensa. El Fairfax Chief publicó una breve necrológica: «La señora Mollie Cobb, de 50 años de edad […] falleció en su casa el pasado miércoles a las once de la mañana. Llevaba bastante tiempo enferma. Era osage por los cuatro costados».[617]

Aaron Tomlinson

Margie Burkhart, nieta de Mollie y Ernest

Aquel mismo año, a Ernest le fue concedida la libertad condicional. El Consejo Tribal osage hizo pública una resolución, alegando que «nadie que haya sido condenado por crímenes tan brutales y espantosos debería gozar de libertad para volver a la escena de dichos crímenes».[618] En un editorial, el Kansas City Times decía: «La salida de Ernest Burkhart en libertad condicional de la penitenciaría del estado de Oklahoma evoca el que posiblemente fue el caso de asesinato más extraordinario en la historia del Sudoeste: la masacre de indios osage para hacerse con sus derechos minerales […]. La puesta en libertad de uno de los protagonistas de semejante conspiración, tras cumplir poco más de diez años de una condena a cadena perpetua, deja entrever uno de los acuciantes puntos débiles del sistema de libertad condicional».[619]

Margie me dijo que, una vez fuera, Ernest entró a robar en casa de una familia osage y fue enviado de nuevo a prisión. Mientras él seguía preso, Hale fue puesto en libertad en 1947, tras cumplir veinte años de condena en Leavenworth. La versión oficial fue que se le había concedido la libertad condicional en virtud de su avanzada edad (entonces tenía setenta y dos años) y por su buen comportamiento. Un dirigente osage opinaba que a Hale «deberían haberlo colgado por sus crímenes»,[620] y algunos miembros de la tribu estaban convencidos de que la decisión de la junta era un último vestigio de la influencia política de Hale. Se le prohibió pisar el suelo de Oklahoma, pero unos parientes suyos aseguran que una vez fue a visitarlos y dijo: «Si ese tonto de Ernest no se hubiera ido de la lengua, ahora seríamos ricos».

Margie no llegó a conocer a Hale, que falleció en un hogar para ancianos de Arizona en 1962. Sí vio a Ernest cuando este volvió a salir de la cárcel, en 1959. Como tenía prohibido regresar a Oklahoma, al principio estuvo trabajando en una granja ovina en Nuevo México, donde le pagaban 75 dólares al mes. Un cronista escribió en esa época: «Será muy diferente de aquellos tiempos de abundancia, cuando estaba casado con una osage rica».[621] En 1966 Ernest solicitó un indulto pensando en volver a Oklahoma. Los expedientes ya no existían, pero su recurso, que fue estudiado por una junta de cinco miembros en Oklahoma, se basaba, parcialmente al menos, en el hecho de haber cooperado con la investigación del Bureau. (White siempre había reconocido que la confesión de Burkhart fue la clave para resolver el caso.) Pese a las vehementes protestas de los osage, el gobernador le concedió el indulto después de que la junta diera su visto bueno por tres votos a dos. «BURKHART OBTIENE EL INDULTO», titulaba el Oklahoman, y, debajo: «LOS OSAGE, ATERRORIZADOS».[622]

Encorvado y medio calvo, Ernest volvió al condado de Osage. Al principio se hospedó en casa de su hermano Bryan. «Cuando conocí a Ernest, yo acababa de entrar en la adolescencia —me contaba Margie—. Me sorprendió mucho verle con aquel aspecto de abuelo. Estaba muy delgado, los cabellos canosos, y una mirada que rebosaba bondad. No se había endurecido ni después de tantos años en la cárcel. A mí no me cabía en la cabeza que aquel hombre hubiera hecho todo lo que…» Dejó la frase sin terminar mientras los redobles de tambor se intensificaban. Pasado un momento, continuó. «Lo de papá fue muy duro. La tribu los condenó a él y a Liz al ostracismo, y eso duele mucho. Necesitaban familia y apoyo y no tenían ni una cosa ni otra.»

La experiencia convirtió a su padre en un hombre airado, airado contra el mundo. Andrew, el marido de Margie, señaló que Elizabeth también quedó muy afectada.

—Estaba medio paranoica —dijo.

Margie asintió.

—Tía Liz tenía que cambiar constantemente de domicilio y número de teléfono.

Elizabeth mostró poco interés en ver a Ernest, quien finalmente se instaló en un remolque infestado de ratas fuera del condado, pero Cowboy iba a verle de vez en cuando.

—Yo creo que en parte echaba de menos a un padre —dijo Margie—. Pero por otro lado sabía lo que su padre había hecho. Solía llamarle el Viejo Dinamita.

A su muerte, en 1986, Ernest fue incinerado y a Cowboy le entregaron las cenizas dentro de una caja. Ernest había dejado dicho que las esparcieran por las Colinas Osage.

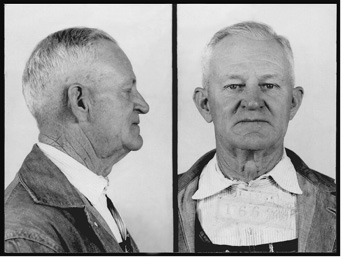

Cortesía de la Oklahoma Historical Society, Oklahoman Collection

Ernest Burkhart

Cortesía de Margie Burkhart

Cowboy y Elizabeth con el padre de ambos, Ernest, cuya cara fue arrancada de la foto años después

—Nadie tocó las cenizas durante días —recordaba Margie—. Al final, una noche mi padre se puso hecho una fiera, cogió la caja y la lanzó desde un puente.

Aprovechando un intermedio en las danzas, y mientras el sol empezaba a descender, Margie se ofreció a enseñarme Gray Horse. Montamos los tres en su coche y ella condujo por una estrecha y polvorienta carretera. No muy lejos del pabellón, casi escondida entre los robles, estaba una de las pocas casas que aún seguían en pie en el pueblo. «Ahí me crié yo», dijo Margie. Me llevé una sorpresa, pues era una casa pequeña, de madera, más parecida a una cabaña que a una mansión. El crack del 29 había acabado con muchas fortunas osage, ya diezmadas por tutores y ladrones varios. Margie me dijo que la de Mollie no fue una excepción. El precio del barril de petróleo, que superó los tres dólares durante los años del boom, cayó en picado hasta 65 centavos en 1931, mientras que el pago anual de derechos minerales no llegaba a los ochocientos dólares. Un año después, el Literary Digest publicó un artículo titulado «LA RIQUEZA DE LOS OSAGE EN CAÍDA LIBRE», en el que se leía: «Estos indios se acostumbraron a una vida de abundancia. Ahora, sin embargo, […] sus ingresos por el petróleo se desvanecen rápidamente, y era casi lo único que tenían».[623] La disminución gradual de los campos de petróleo vino a agravar la situación. En 1929, antes incluso de la debacle de la Bolsa, un periódico nacional profetizaba: «Dentro de cinco años, si el mapa del petróleo continúa cambiando, puede que la tribu tenga que ponerse a trabajar otra vez».[624]

Durante las décadas siguientes, las poblaciones prósperas como Gray Horse fueron desapareciendo una detrás de otra. «Cuando yo era pequeña se oía el ruido de los pozos —recordaba Margie—. Y luego un día dejó de oírse.» Actualmente, quedan esparcidos por la reserva más de diez mil pozos petrolíferos, pero en su mayoría son lo que los entendidos llaman pozos marginales; cada uno de ellos produce menos de quince barriles diarios. En 2012 se celebró en Tulsa una subasta de arrendamientos osage, y tres de ellos se vendieron por un total de menos de 15.000 dólares. Margie, que heredó de su padre algo más de la mitad de un headright, sigue recibiendo un cheque trimestral por la parte que le corresponde del patrimonio mineral de la tribu. La cantidad varía según el precio del petróleo, pero en los últimos años era de unos pocos miles de dólares. «Claro que ayuda, pero no como para vivir de eso», me dijo Margie.

Los osage han encontrado nuevas fuentes de ingresos, entre ellas los siete casinos que se han construido en su territorio. (Al principio se llamaban Casinos del Olmo del Millón de Dólares.) Producen decenas de millones de dólares para los osage, unos fondos que ayudan a cubrir los gastos de gobierno, programas educativos y seguros médicos. Por otra parte, consiguieron rescatar al menos una parte del presupuesto que el gobierno federal había gestionado mal durante varias décadas. En 2011, tras un litigio de once largos años, el gobierno firmó un acuerdo extrajudicial por el que pagaba a los osage 380 millones dólares.

Recorriendo Gray Horse en coche, llegamos a un claro en el bosque donde había un viejo cementerio. Bajamos del coche y Margie se detuvo delante de una lápida con el nombre de su abuela Mollie Burkhart. El epitafio decía: «Fue una esposa buena y afectuosa, una madre cariñosa y una amiga de todo el mundo». Cerca de allí estaban las tumbas de las hermanas de Mollie y de Bill Smith, su cuñado, así como la de su madre, Lizzie, y la de su primer marido Henry Roan, todos ellos víctimas de asesinato. Contemplando aquello, Margie dijo: «¿Qué clase de persona pudo hacer esto?».

Antes, Margie había puesto flores alrededor de las tumbas, y se agachó para enderezar una. «Siempre procuro decorar las lápidas», dijo.

Volvimos al coche y tomamos una pista de tierra que atravesaba la pradera. La hierba, alta y exuberante, se perdía en el horizonte, un mar de verde solo interrumpido aquí y allá por unas reses que pacían y unas pocas bombas de varilla oxidadas. Unas horas antes, al llegar yo en coche a Gray Horse, me había chocado ver bisontes rondando por la pradera, la cabeza gacha y aquel imponente cuerpo lanudo que parecía imposible que se sostuviera sobre patas tan finas. Los bisontes de la pradera se habían extinguido en el siglo XIX, pero en años recientes las organizaciones ecologistas los habían reintroducido. El magnate de los medios Ted Turner había criado bisontes en un rancho de más de quince mil hectáreas entre Fairfax y Pawhuska, y la nación osage adquirió el rancho en 2016.

Aaron Tomlinson

Las tumbas de Mollie y de sus familiares asesinados

Mientras seguíamos recorriendo la zona, el sol parecía flotar sobre el confín del mundo, perfecta esfera naranja que al poco rato se convirtió en medio sol, luego en un cuarto y finalmente se extinguió con un destello de luz cegadora. Entonces Margie dijo: «Me encanta cuando el cielo se pone rosa como ahora».

Parecía que íbamos a la deriva, siguiendo el trazado ondulante del terreno pero sin rumbo fijo, un navío a merced de las olas. Y de pronto, en un altozano, Margie frenó en seco. A lo lejos había un barranco, al pie del cual serpenteaba un arroyo. «Allá abajo es donde mataron a Anna —dijo—. Mi padre me llevó en la grupa de su caballo y me enseñó el sitio. Yo era pequeña y solo teníamos caballos. Me dio un poco de miedo.»

En 2009, una osage de nombre Elise Paschen publicó un poema titulado «Wi’-gi-e», que significa «oración» en lengua osage. Narrado desde el punto de vista de Mollie Burkhart, el poema trata del asesinato de Anna Brown:

Porque murió donde el barranco cae en el agua.

Porque la llevaron a rastras hasta el arroyo.

Al morir, llevaba puesta su falda de velarte.

Aunque la escarcha pintaba la hierba, ella se refrescó los pies en el agua.

Porque yo hice girar el tronco con el pie.

Sus pantuflas flotaban aguas abajo en la represa.

Porque, con el deshielo, los cazadores descubrieron su cadáver.

Y terminaba con estos versos:

Durante Xtha-cka Zhi-ga Tze-the, el asesino de la luna de las flores.

Vadearé el río del pez negro, la nutria y el castor.

Remontaré la orilla donde los sauces nunca mueren.[625]

Cuando Margie arrancó de nuevo, la pradera estaba ya envuelta en tinieblas. Solo los faros del coche iluminaban la polvorienta carretera. Margie explicó que la primera vez que sus padres le contaron lo que Ernest y Hale habían hecho, ella era solo una niña. «Cuando hacía alguna travesura, solía preguntarme: “¿Y si soy la oveja negra?”», recordaba Margie. Dijo que a veces la televisión local emitía The FBI Story y toda la familia se sentaba a verla entre lágrimas.

Me di cuenta, mientras ella hablaba, de que el Reino del Terror había hecho estragos en varias generaciones. En una ocasión un biznieto de Henry Roan habló sobre el legado de los asesinatos: «Yo creo que lo llevamos todos en algún rincón de nuestro cerebro. Tal vez no somos conscientes, pero está ahí, sobre todo si la víctima era un miembro de la familia. Lo que uno lleva grabado en la cabeza es que no puedes fiarte de nadie».[626]

Salimos por fin de la pradera y llegamos al centro de Fairfax. Aunque oficialmente sigue siendo una ciudad, parecía faltarle poco para quedar abandonada. Año tras año el número de habitantes había ido disminuyendo; actualmente no llegaba a mil cuatrocientos. La calle principal flanqueada de edificios construidos durante el boom, pero estaban vacíos. Nos detuvimos frente a la fachada de mayor tamaño, el cristal de la ventana sucio de mugre y telarañas. «Esto era la Big Hill Trading Company —dijo Margie—. Cuando era pequeña todavía estaba abierta. Era una tienda enorme, con suelo de tablones y la gran balaustrada de madera. Allí todo olía a madera.» Miré calle abajo tratando de imaginar lo que habrían visto Mollie Burkhart y Tom White: los coches Pierce-Arrow, las cafeterías, la gente del petróleo y los aristocráticos osage, aquella salvaje energía de otra época. Ahora, en cambio, aun siendo sábado por la noche, Fairfax era un «pueblo fantasma», como lo expresó Margie.

Arrancó de nuevo y se desvió hacia una zona residencial. Algunas de las viejas mansiones estaban en pie, pero desiertas y en estado ruinoso; había algunas totalmente invadidas de plantas enredaderas. Al rato, Margie redujo la marcha, como si estuviera buscando algo.

—¿Qué buscas? —le preguntó su marido.

—El sitio donde estaba la casa que hicieron explotar.

—¿No era en la otra dirección? —dijo él.

—No, no. Ah, mira, es ahí —dijo Margie, aparcando junto al solar donde posteriormente habían levantado otra casa.

Entonces ella mencionó algo que yo no había visto en ninguno de los archivos del FBI. Su padre le había explicado que el día de la explosión él, su hermana y Mollie tenían pensado pasar la noche en casa de los Smith, pero a Cowboy le dolían mucho los oídos y al final se habían quedado en casa. «Por eso se salvaron —dijo Margie—. Cosas del destino.» Tardé un poco en asimilar lo que eso suponía. «Mi padre tuvo que vivir sabiendo que su propio padre había intentado matarle», dijo Margie.

Permanecimos un rato en el coche en medio de la oscuridad, intentando entender algo que ni siquiera después de tantos años era posible entender. Por fin, Margie arrancó de nuevo, diciendo: «¿Qué tal si volvemos al pabellón?».