2

Deux cerveaux en discussion constante :

que se disent-ils, et comment ?

Un langage neuro-chimique complexe

UNE COMMUNICATION NERVEUSE…

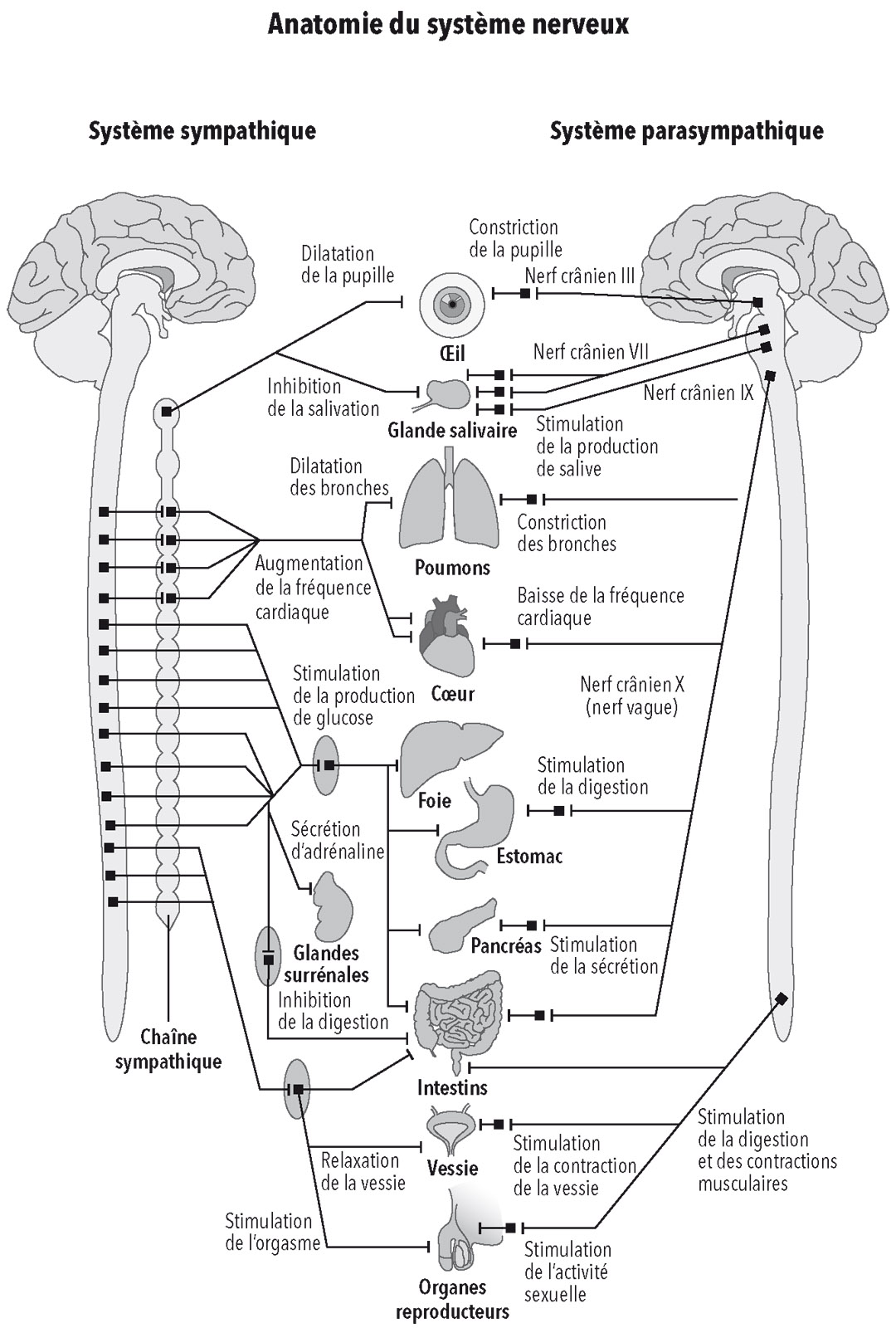

Bien que capable d’une grande autonomie, notre second cerveau est, comme on peut aisément l’imaginer, étroitement lié au premier. N’imaginez pas que chacun vive sa vie sans se soucier de l’autre. Loin de s’ignorer, ils s’adressent constamment des nouvelles ! Le dialogue entre les deux organes est assuré, en premier lieu, par des voies nerveuses. « Ces voies nerveuses ne sont pas très importantes. Elles ne sont pas volumineuses1 », explique Pascal Derkinderen, professeur des universités, praticien hospitalier et chercheur à l’unité Inserm 913 au CHU de Nantes. « On pourrait les comparer à de petits chemins départementaux ! Mais, si petites qu’elles soient, elles sont essentielles. Pour les fonctions digestives, d’abord, mais aussi probablement dans le développement de certaines maladies. » Les voies nerveuses de l’axe cerveau-intestin appartiennent à ce qu’on nomme le système nerveux autonome. Celui-ci assure des fonctions automatiques et involontaires auxquelles nous n’avons nullement besoin de penser. Il existe deux systèmes nerveux autonomes reliant le premier au deuxième cerveau de manière bidirectionnelle : le « sympathique » et le « parasympathique ». Ces deux systèmes nerveux émergent de l’hypothalamus (un noyau de notre cerveau), et passent dans le tronc cérébral. Les deux nerfs vagues transportent le système parasympathique. Ils longent l’œsophage avant d’aboutir dans l’abdomen où ils se divisent en de nombreux filets nerveux qui vont innerver le foie, l’estomac et le tube digestif (plutôt sa partie basse : l’estomac, l’intestin, et dans une moindre mesure, le côlon). Le système sympathique, quant à lui, ne sort pas du tronc cérébral mais poursuit sa route par la moelle épinière. Il émerge de chaque côté de cette moelle sous forme de très nombreux « rameaux » nerveux qui rejoignent également les viscères.

Les systèmes sympathique et parasympathique sont complémentaires en réalisant des actions opposées tout aussi vitales les unes que les autres. Le système sympathique opère comme un commutateur off sur le tube digestif : son activation bloque la digestion. Au contraire, le système parasympathique agit comme un bouton on, c’est-à-dire qu’il stimule la motricité digestive et l’expulsion des selles.

« Le système nerveux autonome va permettre une communication entre notre premier et notre second cerveau. Une communication descendante, d’abord, expose le Pr Pascal Derkinderen. L’exemple classique, que beaucoup d’entre nous expérimentent, c’est celui de l’effet du stress sur notre système digestif. Si les choses vont mal, si nous sommes angoissés, si nous ressentons une pression relativement importante, cela déclenche une accélération de notre motricité digestive. Et cela n’est pas le fait de notre second cerveau, mais d’un ordre nerveux donné par le premier. Le premier cerveau, stressé, adresse en quelques secondes au second cerveau des informations nerveuses qui déclenchent des événements plus ou moins agréables. Surtout désagréables, par exemple lorsqu’il s’agit d’une diarrhée ! » Les pistes de recherche actuelles se tournent plutôt vers le stress chronique aux effets moins visibles et plus pernicieux : « La grande tendance du moment, c’est le fait qu’un stress répété pourrait induire des modifications plus durables au niveau du tube digestif. Une anxiété chronique pourrait avoir un impact progressif sur notre second cerveau en induisant une modification de notre flore digestive, et même de nos neurones entériques. Mais ce ne sont, à ce stade, que des pistes de recherche. »

Des informations remontent par les voies sympathiques et parasympathiques. La voie ascendante de l’axe intestin-cerveau nous permet de nous rendre compte, par exemple, que notre estomac s’emplit d’aliments (c’est la sensation de réplétion gastrique). Les messages nerveux ascendants peuvent également se faire lanceurs d’alertes. « Quand nous souffrons de douleurs digestives relativement importantes, les neurones du tube digestif seront les premiers alertés. Ils vont réagir à la douleur. Ensuite, ils ne gardent pas l’information pour eux ! Ils vont la communiquer au premier cerveau, qui demeure notre système de contrôle essentiel. Ce dernier intègre l’information et la “projette” vers des centres de la douleur, lesquels vont répondre de différentes façons… en nous faisant nous tordre de douleur, par exemple. »

…ET UNE COMMUNICATION SANGUINE

La liaison « cablée » entre la tête et le ventre n’est que la partie visible de l’iceberg. Le langage utilisé entre les deux cerveaux est en fait beaucoup plus complexe. Outre la voie nerveuse, ils utilisent également la voie sanguine. Des cellules de la paroi intestinale, dites « cellules entéro-endocrines », s’avèrent capables de sécréter de nombreuses substances chimiques qui pénètrent la circulation sanguine, puis atteignent nos structures cérébrales. C’est le cas, par exemple, de l’hormone PYY. Sous cet étrange nom de code, cette hormone circule dans nos veines et nos artères chaque jour après les repas. Elle transmet à notre cerveau une sensation de satiété qui dure des heures. La PYY est libérée par la paroi gastro-intestinale dans le sang, en volume variable, selon la quantité de calories ingérées et donc d’énergie apportée par le repas. Elle agit sur des neurones de l’hypothalamus, lequel régule notamment la sensation de faim. Autre exemple d’échange et de communication entre le cerveau du bas et celui du haut : la cholécystokinine (CCK). Il s’agit d’une hormone gastro-intestinale sécrétée par la muqueuse du duodénum (premier segment de l’intestin grêle) qui se trouve également relarguée dans la circulation sanguine. Sa sécrétion se déclenche lorsque lipides et protéines pénètrent dans l’intestin. Elle agit aussi comme un coupe-faim et contribue à transmettre la sensation de douleur.

Plus surprenant, les bactéries de notre flore intestinale auraient elles aussi leur mot à dire dans ce dialogue intestin-cerveau… Elles joueraient même un rôle de premier plan en discutant avec notre muqueuse intestinale et stimulant par la même des sécrétions de notre intestin destinées à rejoindre notre cerveau. « Nous savons que les bactéries exercent une action sur les cellules entéro-endocrines, sécrétrices d’hormones2 », explique Thomas Tomkins, directeur scientifique de Lallemand Nutrition Humaine et spécialiste de l’axe intestin-cerveau. Comment cette interaction entre les bactéries et nos cellules se produit-elle ? Ce point reste encore mal connu. Cependant, la piste des acides gras à « courtes chaînes » reste privilégiée par les chercheurs. Une partie des aliments que nous absorbons n’est pas digérée dans l’intestin grêle : elle est littéralement fermentée par le microbiote dans le côlon. Cette fermentation libère notamment des acides gras à courtes chaînes, lesquels ne sont en fait que des déchets évacués par les bactéries lorsqu’elles ont dégradé les aliments et qu’elles en ont exfiltré l’énergie dont elles ont besoin. Parmi ces fameux déchets : l’acétate, le propionate, ou encore le butyrate. « Les acides gras à courtes chaînes, et le butyrate en particulier, comptent parmi les médiateurs les plus connus qui assurent le dialogue entre cellules intestinales et bactéries de la flore3 », explique Hervé Blottière. Et pour compliquer encore le tableau, les bactéries de notre tube digestif pourraient dialoguer avec le nerf vague, et influencer les messages nerveux ! Pour Joël Doré, « il est possible que la signalisation des bactéries agisse aussi au niveau local, au niveau du système nerveux entérique4 ».

L’axe hypothalamo-hypophysaire-corticosurrénalien est une autre route majeure qui relie le cerveau au tube digestif. Derrière ce nom alambiqué, un parcours simple : l’hypophyse – une glande de notre cerveau sous l’influence de l’hypothalamus – produit une hormone qui, en voyageant dans notre réseau sanguin, va venir stimuler la glande corticosurrénale (située au-dessus du rein). La surrénale produit alors diverses hormones, dont le cortisol, aux fonctions essentielles : il régule notamment le métabolisme des graisses (protéines et glucides), mais aussi le fameux cycle circadien, c’est-à-dire l’équilibre éveil le jour / sommeil la nuit. De récentes études montrent que les personnes victimes de stress chronique afficheraient un taux anormalement élevé de cortisol, qui conduirait à une inflammation de la muqueuse intestinale… « Dans le dialogue ventre-cerveau, il y a vraiment plus d’un mécanisme en jeu ! » conclut Thomas Tomkins. La complexité des échanges entre nos deux cerveaux est immense, et les scientifiques sont encore loin d’en avoir élucidé tous les mystères.

Discussions harmonieuses exigées !

Le ventre s’exprime dans toutes sortes de troubles psychiques : les troubles du comportement alimentaire, la perte ou l’augmentation de l’appétit dans le cadre d’une dépression nerveuse, etc. Nous savons instinctivement que nos états mentaux se répercutent sur notre ventre. Mais pourquoi le ventre est-il le premier organe touché lorsque nous sommes soumis à des émotions ? Le Pr Bruno Bonaz se pose la question. « Ce que je dis toujours à mes étudiants, c’est que le ventre est l’expression de notre cerveau », confirme-t-il. La plupart du temps, en dehors de toute situation pathologique (telle que l’infection du microbiote provoquant une intoxication alimentaire ; une gastro-entérite ; une indigestion ; une crise d’anxiété, etc., nos deux cerveaux communiquent en bonne intelligence et s’entendent à merveille. Bref, ils forment une bonne équipe ! Leur collaboration nous procure des sensations familières, la faim et la satiété étant les plus évidentes. En temps normal, il n’est source d’aucune douleur. Malheureusement, il peut arriver que cette belle mécanique se grippe… Et quand la mésentente atteint son paroxysme, des maladies peuvent survenir. Parmi les pathologies digestives reflétant un dysfonctionnement des relations neuro-digestives, le syndrome de l’intestin irritable, autrefois baptisé « colopathie fonctionnelle », tient le haut du pavé. Il peut également s’agir de maladies inflammatoires de l’intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique5.

LE SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE,

UNE NÉVROSE DE L’INTESTIN ?

Le syndrome de l’intestin irritable est donc au cœur des problèmes de communication entre nos deux cerveaux. Il se caractérise notamment par une hypersensibilité viscérale, des troubles digestifs, des douleurs abdominales intenses et des troubles du transit (constipations, diarrhées, ballonnements chroniques…). La maladie toucherait en moyenne 10 % de la population générale. Par ailleurs, « deux tiers des personnes qui souffrent du syndrome sont des femmes, d’après les statistiques », précise le Pr Bruno Bonaz. Des chiffres qui seraient même sous-estimés : « En réalité, dans mon cabinet, j’ai plutôt l’impression que les personnes touchées par le problème sont des femmes… neuf fois sur dix. » Mais, à en croire le Pr Bonaz, chacun pourrait être, un jour ou l’autre, concerné. « Nous sommes tous des colopathes en puissance ! Mes patients ne représentent que la partie émergée de l’iceberg : il s’agit des patients pour lesquels la prise en charge est très compliquée. » Quand nous sommes en bonne santé, nous ne percevons pratiquement aucun phénomène à l’œuvre dans notre organisme : ni l’activité digestive, ni les battements du cœur, par exemple. Mais pour les personnes atteintes du syndrome de l’intestin irritable, tout est différent. « Nous savons que ces patients-là sont sujets à une sensibilité exacerbée, anormale. Ils sont dans un état d’hypervigilance. Ils vont ressentir des choses qu’ils ne devraient pas ressentir en temps normal », poursuit le gastro-entérologue.

Fait surprenant, le syndrome de l’intestin irritable ne se manifeste par aucune anomalie organique. L’absence d’expression biologique observable est d’ailleurs l’une de ses caractéristiques. « On ne retrouve aucun problème particulier dans les examens réalisés, que ce soit une gastroscopie, une coloscopie, ou même un scanner, constate le Pr Bruno Bonaz. Ces examens et les biopsies sont normaux. Le syndrome est donc classé parmi ce qu’on appelle les troubles fonctionnels digestifs. » Une bonne nouvelle donc, pour les malades ? Pas vraiment. Car ce qui paraît rassurant sur le papier s’avère en fait particulièrement inquiétant pour les patients. Leurs interrogations et leur perplexité devant ce syndrome encore mal élucidé n’en sont que renforcées. « Lorsqu’on leur dit que le bilan complet ne montre aucune anomalie, qu’en clair nous ne trouvons rien, les patients sont souvent désemparés. Leur réaction est de nous dire : “Oui, mais moi, je souffre, docteur ! J’ai bien quelque chose !” Ils veulent qu’on leur explique le pourquoi du comment, qu’on leur donne des clés de physiopathologie, bref, qu’on leur explique de quoi ils souffrent exactement ». Oui, ces malades ont bien quelque chose. Leur souffrance est réelle. Mais ce quelque chose est loin d’être simple à comprendre, tant pour les patients que pour les médecins.

UN SYNDROME, DES THÉORIES

Plusieurs théories tentent d’expliquer ce mal souvent insupportable. « Actuellement, nous expliquons ces troubles fonctionnels par des anomalies de la relation entre notre encéphale et notre tube digestif », reprend le Pr Bruno Bonaz. En clair, une mésentente entre notre cerveau du haut et notre cerveau du bas : une véritable névrose du ventre ! Cette théorie très en vogue n’est pas la seule. D’autres impliquent le système nerveux central ; certaines au contraire se focalisent sur le système nerveux du tube digestif ; tandis que quelques-unes s’intéressent plus spécifiquement à la moelle épinière. Les hypothèses sont donc légion. La « théorie périphérique » paraît l’une des plus probables. « Certains chercheurs ont remarqué une augmentation du nombre de mastocytes, des cellules granuleuses impliquées dans la réaction allergique, situés très près des fibres nerveuses de l’intestin, chez les personnes atteintes du syndrome. La présence de ces mastocytes provoquerait des réactions inflammatoires douloureuses. Et plus ils seraient situés près des fibres nerveuses, plus la douleur serait intense », explique le Pr Bruno Bonaz. Une autre théorie place la moelle épinière au cœur du phénomène : l’hypersensibilité spinale. Il existe des faisceaux nerveux qui partent du cerveau et courent le long de la moelle épinière. Leur rôle est d’inhiber la douleur émanant du corps et notamment du tube digestif. Certaines données tendent à montrer que, chez certains patients, ces faisceaux ne remplissent pas correctement leur fonction. « Normalement, la moelle épinière joue un rôle “tampon”. Elle filtre les messages douloureux en provenance du tube digestif, ce qui fait que nous n’avons pas, en général, conscience de ce qui s’y passe… Il est possible que dans le cas du syndrome de l’intestin irritable, la moelle ne filtre plus normalement les messages nerveux en provenance du ventre. Se produit alors un phénomène d’hyperalgésie, c’est-à-dire une sensation douloureuse d’intensité anormalement élevée, qui se met en place. » Vient ensuite la théorie dite supraspinale, liée au stress. Elle est particulièrement prise au sérieux. « Les personnes atteintes sont souvent très stressées. Le syndrome des femmes que je vois en consultation s’inscrit souvent dans ce genre de contexte. Et dans 30 à 50 % des cas, ce sont des personnes qui ont connu de graves problèmes dans leur enfance ou leur adolescence, comme des agressions physiques ou sexuelles, la perte d’une personne proche. Chez ces personnes, le ventre est resté douloureux. Il semblerait que le stress soit un facteur enclenchant ou aggravant de ces pathologies », commente le Pr Bruno Bonaz. L’effet pernicieux du stress sur notre ventre est désormais avéré. « Nous savons bien maintenant qu’il augmente la perméabilité intestinale. Le stress favorise l’inflammation de la muqueuse. » Nous pouvons ressentir des douleurs abdominales lorsque les contrariétés s’amoncellent. Mais quand nos capacités d’adaptation au stress s’érodent, quand nous ne parvenons plus à mobiliser nos facteurs de résistance, celles-ci deviennent chroniques et envahissent notre vie.

Qui est responsable, au final, de ces symptômes très invalidants ? La tête ? Le ventre ? La moelle épinière ? Ou tout à la fois ? « Chacun regarde la maladie sous un prisme un peu différent. Certains médecins croient beaucoup au rôle du système nerveux central. J’en fais partie », déclare le Pr Bruno Bonaz. « Mais il est clair que le cerveau digestif et la moelle épinière sont aussi impliqués. Leurs échanges sont subtils et tous ces éléments sont étroitement liés. »

L’IMPUISSANCE DES MÉDICAMENTS

Devant ce syndrome du côlon irritable, les médecins se trouvent souvent démunis. Force est de constater que, pour soulager les symptômes de cette maladie très complexe, les traitements habituels n’ont que très peu d’efficacité. Le plus souvent, ils n’apportent aucune amélioration à l’état des patients. « Nous essayons, bien sûr, de donner des médicaments : antispasmodiques (contre les troubles de la motricité), antidiarrhéiques, laxatifs, voire antidépresseurs et anxiolytiques ! Un peu tout, en fait… Une amélioration transitoire des symptômes est possible, mais c’est vrai que nous subissons beaucoup d’échecs thérapeutiques. Nombre de patients ne répondent pas à ce genre de traitements. De plus, très souvent, ceux qui nous consultent ont déjà un peu tout essayé en matière de médicaments, et généralement en vain », admet le gastro-entérologue, qui ne s’en étonne pas : « Les mécanismes physiopathologiques du syndrome du côlon irritable sont mal compris ! Comment voulez-vous disposer d’un médicament actif sur tous les plans thérapeutiques ? Aucune molécule ne peut faire tant de choses en même temps. » Quelle solution reste-t-il, alors, au malade ? « Je crois plus aux traitements complémentaires, comme la relaxation, la sophrologie, le yoga, le qi gong6 ou l’hypnose. » L’hypnose occupe cependant une place à part parmi ces techniques psychocorporelles. Son efficacité a été scientifiquement démontrée dans la prise en charge des douleurs et, contrairement aux méthodes de relaxation pure, elle s’inscrit dans un véritable travail de fond. L’hypnose s’est désormais imposée comme un traitement de première ligne pour le syndrome de l’intestin irritable.

La percée de l’hypnose

QU’EST-CE QUE L’HYPNOSE ?

Dans la culture populaire, l’« hypnotiseur » est facilement assimilé à un obscur personnage tout-puissant, capable de nous priver de notre libre arbitre et d’exercer une influence malveillante. Il suffit, pour s’en convaincre, de se remémorer bandes dessinées et dessins animés qui ont accompagné notre enfance. Qui a déjà lu Tintin se souvient certainement des épisodes au cours desquels le jeune reporter tombe entre les griffes d’hypnotiseurs malintentionnés. Dans Les Cigares du pharaon, par exemple, un fakir parvient à hypnotiser Tintin et son chien Milou, par l’effet de son regard et de quelques énigmatiques gesticulations. « Ça y est, te voilà à ma merci ! » jubile le fakir, après que Tintin a lâché son arme sous l’effet de l’hypnose. Kaa, le python hypnotiseur du Livre de la jungle, ses yeux fascinants et ses sempiternelles injonctions à « faire un somme » et à « avoir confiance » ne sont guère plus rassurants… Comme on peut s’en douter, tout cela n’est que fantasme et l’hypnose médicale n’a rien de commun avec ces pratiques folkloriques. Se placer en état d’hypnose, ou suivre une séance d’hypnose avec un praticien, c’est établir intentionnellement, par suggestion, un état de conscience modifié, suivant un objectif qui varie selon le contexte. L’hypnose peut nous aider à nous détendre, nous soigner ou s’inscrire dans une démarche de développement personnel. L’état hypnotique est un état de conscience au cours duquel nous percevons les choses différemment. « Chacun a pu faire l’expérience d’un roman dont la lecture consciencieuse nous apporte l’évasion, ou celle d’un temps suspendu à force de contempler le mouvement des vagues, par exemple » explique Antoine Bioy, professeur des universités, docteur en psychologie et responsable scientifique de l’Institut français d’hypnose (IFH). « En bref, nous avons tous pu connaître un état de conscience modifiée, tout à fait différent de l’état de veille dans lequel nous nous trouvons habituellement7. » Depuis la seconde moitié des années 90, l’état d’hypnose a été identifié et caractérisé grâce à l’imagerie cérébrale – l’IRM fonctionnelle et le PET scan –, attestant ainsi de sa réalité. « Scientifiquement, nous sommes désormais en mesure d’affirmer que l’état hypnotique est une réalité », insiste le Pr Antoine Bioy. La route fut longue. Lorsque Mesmer, médecin viennois venu à Paris à la fin du XVIIIe siècle, introduisit l’hypnose pour la première fois dans l’histoire de la médecine occidentale, la pratique fut considérée comme surnaturelle. Elle a depuis gagné ses lettres de noblesse, acquis une véritable légitimité scientifique et même fleuri dans nos centres hospitaliers. Or des études ont mis en évidence son action spécifique sur le ventre. « Peter Whorwell et son équipe, à Manchester, ont validé une méthode d’hypnose orientée vers le tube digestif. Ce que les Anglo-Saxons nomment la gut oriented hypnosis », nous apprend le Pr Bruno Bonaz.

LES EFFETS DE L’HYPNOSE SUR NOTRE CERVEAU

Comment l’hypnose agit-elle ? Comment réussit-elle à apaiser les douleurs ? Pierre Rainville, chercheur en neuropsychologie à Montréal, en a longuement étudié les effets sur les sensations douloureuses. Il a démontré que l’apaisement qu’elle procure est bien réel et que ses effets n’ont rien d’éphémère. En effet, il a su prouver que l’hypnose modifie l’activité cérébrale. Pour le démontrer, le chercheur a pu activer les voies de la douleur dans le cerveau de volontaires qui se sont prêtés à son étude. « Au cours des expériences, nous avons provoqué une douleur chez nos témoins. Il s’agissait de douleurs légères, bien sûr ! Comme celles que provoque la plongée de la main dans de l’eau chaude ou froide… Durant l’expérience, des zones sensibles au message douloureux du cerveau ont été activées. Nous avons ainsi pu étudier les réflexes contrôlés par la moelle épinière8. » La douleur est un processus complexe qui active plusieurs zones cérébrales. Le chercheur canadien est parvenu à prouver que la pratique de l’hypnose est capable de décomposer les voies de la souffrance, et d’activer ou de désactiver certaines d’entre elles. Avec pour résultat de mettre « en sourdine » la réponse douloureuse aux stimuli et donc les réactions corporelles à cette douleur. « Nous avons constaté que, sans la supprimer totalement, l’hypnose permet de diminuer l’intensité de la réponse physiologique. » Au moins deux mécanismes nerveux, révélés par l’imagerie médicale, sont mis en jeu dans ce phénomène. Le premier concerne la région sensorielle du cerveau : le cortex somesthésique primaire. « C’est lui qui contrôle l’intensité ressentie de la douleur. L’hypnose permet de diminuer l’activité de cette région précise, explique Pierre Rainville. Pour moduler l’activation de cette zone du cortex, nous avons eu recours à des suggestions visant spécifiquement l’intensité sensorielle de la douleur. Nous avons utilisé des images, par exemple “vous pouvez faire comme si vous tourniez un bouton pour diminuer la force de la sensation”. Un autre mécanisme de l’hypnose permettrait de s’adresser plus particulièrement au cortex cingulaire antérieur, une autre région cérébrale, traditionnellement associée aux émotions et aux fonctions cognitives. Pour agir sur cette zone cérébrale, nous recourons à des suggestions qui atténuent spécifiquement le désagrément lié à la douleur et son retentissement émotionnel. Par exemple : “Vous êtes de plus en plus à l’aise, cette sensation ne vous dérange pas particulièrement.” » Il est désormais prouvé que l’hypnose permet non seulement de moduler la douleur – en l’occurrence d’en diminuer l’intensité –, mais aussi d’en réduire l’impact affectif. Elle permet en effet de former le patient à l’interprétation des messages douloureux qu’il perçoit afin d’anticiper les crises à venir. Simple… et semble-t-il très efficace. Certains points du mode d’action de l’hypnose et des voies sur lesquelles elle agit restent néanmoins à élucider. « On connaît désormais les voies de contrôle, mais les neurotransmetteurs impliqués demeurent encore inconnus. Pour l’instant, nous savons juste que si nous bloquons les endorphines9, l’effet de l’hypnose, lui, n’est pas bloqué. Ce n’est donc pas la voie endorphinique qui est en cause, contrairement au cas de l’effet placebo. »

Dans la prise en charge des douleurs du syndrome de l’intestin irritable, vous n’avez peut-être pas tout essayé. Et si vous faisiez l’expérience de l’hypnose ?

L’hypnose en pratique

Les réponses d’Antoine Bioy, professeur des universités, docteur en psychologie et responsable scientifique de l’IFH (Institut français d’hypnose)

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE D’HYPNOSE ?

L’hypnose, ce sont des suggestions par imagerie mentale. Son but, quand elle vise à lutter contre la douleur, est de circonscrire cette souffrance, de mieux l’isoler. Il ne s’agit pas de ne « plus y penser » (il s’agirait alors de distraction, ce qui est autre chose), mais au contraire de se focaliser sur elle et de la réinterpréter. Dans le cadre de la prise en charge du syndrome de l’intestin irritable, les séances d’hypnose se déroulent toujours plus ou moins de la même manière. Elles débutent souvent par des exercices de relaxation, qui peuvent faciliter la suggestion qui va suivre et l’induction de l’hypnose. Ensuite, l’hypnothérapeute utilise des techniques d’approfondissement de l’hypnose. Vient ensuite une phase de renforcement du « moi ». Les personnes atteintes du syndrome de l’intestin irritable ont souvent une image dépréciée d’elles-mêmes. Le but de la pratique est, par la suggestion, de conduire le patient dans son « lieu sûr », un endroit refuge mental qui lui est propre, agréable et paisible. Pendant la séance, l’hypnothérapeute adresse à son patient des phrases assez simples qui, hors contexte, pourraient sembler presque naïves (comme « vous vous sentez détendu(e), plus serein(e), votre tube digestif s’organise pour un meilleur fonctionnement »). Mais il ne faut pas oublier que ces suggestions sont prononcées et entendues lorsque le cerveau se trouve dans un état particulier. L’état hypnotique fait que l’encéphale fonctionne comme une éponge et que les paroles deviennent particulièrement « pénétrantes ». La séance dure entre quarante-cinq minutes et une heure.

TOUT LE MONDE EST-IL HYPNOTISABLE ?

L’hypnose est un état de conscience modifiée induit en séance, mais qui peut aussi se produire spontanément… Par exemple, lorsque nous sommes très concentrés sur l’exécution d’une tâche minutieuse, ou lorsque notre attention est tout entière captée par quelque chose. Chacun possède cette capacité d’entrer en hypnose. Alors, oui, nous partons du principe que tout le monde est hypnotisable. Cependant, on n’accède pas forcément à cet état par les mêmes moyens. La plupart des patients répondent bien à des suggestions verbales directes, d’autres réagiront mieux à une approche indirecte. Les recherches expérimentales, qui utilisent des scripts de suggestions verbales plus ou moins directes, montrent que cette méthode ne convient pas à cent pour cent des sujets. Après, comme c’est le cas pour n’importe quelle discipline, il existe une importante marge de progression ! C’est un peu comme dans la pratique d’un sport : plus on s’entraîne, mieux c’est. L’apprentissage de la méthode et sa répétition régulière permettent à chacun d’entrer en hypnose avec de plus en plus d’aisance et de rapidité.

QUE PEUT-ON ESPÉRER D’UNE PRISE EN CHARGE DE L’INTESTIN IRRITABLE PAR L’HYPNOSE ?

On peut bénéficier d’une diminution du nombre de crises, et d’une baisse de leur intensité.

APRÈS COMBIEN DE SÉANCES, EN MOYENNE,

LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE L’HYPNOSE SE FONT-ILS SENTIR ?

Sept à dix séances sont suffisantes. Les patients sont généralement capables, à partir de leur première séance avec un thérapeute, de parvenir seuls à l’autohypnose.

QU’EST-CE QUE L’AUTOHYPNOSE ?

C’est la capacité à atteindre l’état hypnotique seul, sans voix extérieure. Tout le monde peut y parvenir ! Mais, une fois de plus, nous ne sommes pas tous égaux. Certains patients y réussiront facilement, alors que d’autres auront, au début, plus de difficultés. Parfois, l’hypnothérapeute confie à son patient l’enregistrement d’une séance, pour qu’il s’exerce chez lui, ce qui facilite la « transition ». Mais le but de la thérapie est vraiment l’autonomisation du patient. S’il sent une crise se profiler, alors qu’il se trouve au milieu d’une foule, par exemple, l’autohypnose lui permettra de s’autoréguler. Il est donc très important de parvenir seul à l’hypnose.

EXISTE-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS À L’HYPNOSE ?

Il n’existe pas de contre-indications au sens de contre-indications médicamenteuses. Dans l’absolu, tous les patients peuvent bénéficier de la pratique hypnotique. Cependant, il existe une impossibilité « technique » : chez les patients au profil psychotique, le délire en phase active empêche toute mise en relation et le travail à partir du monde interne du patient s’en trouve empêché.

FAUT-IL PRENDRE DES PRÉCAUTIONS AVANT DE COMMENCER DES SÉANCES D’HYPNOSE POUR SOULAGER LES MANIFESTATIONS DU SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE ?

Avant tout, il est impératif de consulter un médecin généraliste ou un gastro-entérologue avant de se lancer dans la recherche d’un hypnothérapeute. Il est essentiel de faire un bilan, poser le diagnostic du syndrome pour ne pas « passer à côté » d’une autre pathologie. Les symptômes qu’ils engendrent peuvent aussi être révélateurs de troubles organiques.

LA PRATIQUE DE L’HYPNOSE EST-ELLE RÉGLEMENTÉE ?

Non. À l’heure actuelle, la pratique de l’hypnose n’est pas réglementée par l’État en France (elle l’est en revanche dans d’autres pays comme la Suisse). Il n’existe pas encore de titre « officiel » ou d’organisme de contrôle des centres de formation. En clair, n’importe qui ayant suivi une formation agréée à l’hypnose peut se déclarer hypnothérapeute et exercer.

FAUT-IL QUE NOTRE HYPNOTHÉRAPEUTE SOIT UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ AVANT TOUT ?

Oui. C’est un gage de sérieux. La pratique de l’hypnose doit être conçue comme un complément de formation pour les professionnels de la santé diplômés d’État. Les formations à l’hypnose leur apportent un ensemble de techniques et d’outils qui leur permettront d’élargir leurs possibilités d’intervention. Prêtez attention à la formation du thérapeute que vous consultez. Il peut être médecin, bien sûr, mais pas forcément. Vous pouvez tout à fait vous adresser à un infirmier ou à un psychologue, compétents dans le cadre de la prise en charge du syndrome de l’intestin irritable (une sage-femme, par exemple, l’est beaucoup moins !). S’adresser à un professionnel de santé est préférable pour deux raisons. Cela vous évitera, en premier lieu, de consulter un charlatan. Mais pas seulement. Dans de rares cas, les séances d’hypnose peuvent donner lieu à ce que les médecins nomment des « retours de traumatisme ». En ce cas, ils doivent être pris en charge par quelqu’un d’habilité. La formation à l’hypnose ne constitue pas, à elle seule, une base suffisante pour intervenir sur des problèmes psychiques et de santé. Si vous voulez être sûr d’avoir affaire à un professionnel de santé, sachez que les personnels médicaux et paramédicaux doivent être inscrits à leur ordre professionnel ; les psychologues ou psychothérapeutes doivent l’être sur une liste départementale (et posséder un numéro Adeli auprès des ARS, ou Agences régionales de santé).

COMMENT S’Y RETROUVER DANS LA JUNGLE DES TERMES « HYPNO » ?

Hypnothérapeute, hypnopraticien, hypnose médicale, hypnose ericksonienne, hypnoanalgésie… Comment s’y retrouver ? Ces termes, nombreux, recouvrent deux types d’information : le domaine d’intervention du professionnel (douleur ou psychothérapie) et les différents courants théoriques de l’hypnose (hypnose ericksonienne, hypnothérapie analytique, hypnothérapie onirique…). N’hésitez pas à demander des précisions au praticien.

COMMENT TROUVER VOTRE HYPNOTHÉRAPEUTE ?

Tous les médecins ne sont pas adeptes de l’hypnose. Le vôtre ne sera peut-être pas en mesure de vous recommander quelqu’un. Mais pas de panique ! Vous pouvez consulter la base de données de deux centres de formation des professionnels de santé à l’hypnose. Tout d’abord, l’Institut français d’hypnose (IFH). Créé en 1990, son objectif est de réaliser différentes activités en rapport avec la pratique thérapeutique de l’hypnose et tout particulièrement des formations s’adressant à des professionnels de la santé : médecins généralistes et spécialistes (psychiatres, anesthésistes…), psychologues, chirurgiens-dentistes ou encore kinésithérapeutes. L’IFH dispose d’un comité scientifique. Le deuxième centre auquel vous pouvez vous fier sans crainte est la Confédération francophone d’hypnose et de thérapies brèves (CFHTB). Elle rassemble des associations de praticiens qui répondent à des critères d’éligibilité stricte (exclusivement médecins, psychologues, dentistes et – sous conditions – autres paramédicaux) et à des critères éthiques. La confédération représente environ trois mille professionnels de France, Belgique, Suisse et Québec. L’IFH et la CFHTB sont aussi des centres de recherches. Tenez compte de l’orientation de la formation à l’hypnose suivie par le praticien : certaines sont spécifiquement orientées vers la prise en charge de la douleur, du stress, et des troubles psychosomatiques, ce que l’on appelle l’hypnoanalgésie (c’est a priori ce qui vous correspond le mieux). D’autres, par exemple, sont plutôt spécialistes des prises en charge en psychothérapie. Demandez-lui aussi les indications qu’il privilégie. Certains thérapeutes se spécialisent dans la prise en charge de telle ou telle problématique (arrêt du tabac, dépression, troubles alimentaires, etc.). Toutefois, notez que, par défaut, un praticien prend en charge l’ensemble des indications relevant de son métier. Il ne faut donc pas hésiter à exposer votre demande et envisager ensemble la possibilité d’un suivi thérapeutique.

Au-delà de ces considérations de formation, la qualité du contact que vous établissez avec le praticien est primordiale. C’est un critère important à prendre en compte dans toute démarche thérapeutique. Il faut que vous vous sentiez à l’aise et en confiance avec le thérapeute que vous aurez choisi. Attention ! En tout état de cause, il convient toujours de vous méfier des discours qui interdiraient l’usage de l’allopathie10, qui dénigreraient les autres formes de prise en charge, ou qui présenteraient la méthode hypnotique comme miraculeuse, rapide et efficace là où tout le reste aurait échoué. Ces discours doivent vous alerter. En cas de doute, il vous est toujours possible de vous renseigner auprès de la Miviludes (http://www.miviludes.gouv.fr), Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La Miviludes observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé.

EST-IL VRAI QUE L’HYPNOSE AGIT SUR LE SYMPTÔME MAIS NON SUR LA CAUSE ?

Si c’était aussi simple ! Nous parlons de biologie et de psychologie humaine, et non de botanique… Il serait inefficace de comparer un symptôme touchant l’humain à un arbre et ses racines, l’hypnose sciant le tronc en laissant les racines vivaces prêtes à repousser peu à peu. Un problème, pour évoluer et peut-être être résolu, impose que l’ensemble des dimensions qui le constituent (contexte, histoire de vie, données somatiques, etc.) se meuvent de concert. Et donc un changement ne survient que si les conditions en lien avec le problème le permettent. En revanche, il est vrai qu’en hypnose, il n’est nullement nécessaire que les processus à l’œuvre soient explicitement mis au jour pour être mobilisés.

LES SÉANCES D’HYPNOSE SONT-ELLES PRISES EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

Non, pas toujours. Renseignez-vous au préalable auprès de votre praticien. Mais renseignez-vous aussi auprès de votre mutuelle. De plus en plus de mutuelles proposent une aide à la prise en charge des thérapies psycho-corporelles.

1. Interview pour le site thinkovery.com

2. Entretien réalisé le 2 janvier 2013.

3. Entretien à l’Inra de Jouy-en-Josas.

4. Entretien à l’Inra de Jouy-en-Josas.

5. La maladie de Crohn tout comme la rectocolite hémorragique sont des maladies inflammatoires chroniques du système digestif, qui évoluent par poussées (ou crises) et phases de rémission. Elles comptent parmi les maladies dites auto-immunes, c’est-à-dire provoquées par une hyperactivité du système immunitaire qui finit par se retourner contre les propres organes ou tissus du malade. Ces deux pathologies peuvent s’accompagner de troubles non intestinaux (cutanés, articulaires, oculaires…)

6. Gymnastique traditionnelle chinoise et science de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale, associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le terme signifie littéralement « exercice (gong) relatif au qi », ou « maîtrise de l’énergie vitale ».

7. Entretien réalisé le 19 avril 2014.

8. Entretien réalisé le 4 mars 2013.

9. Les endorphines sont des hormones sécrétées par des glandes cérébrales (hypophyse et hypothalamus), dont les effets se rapprochent de ceux de la morphine : elles luttent contre la douleur.

10. Le terme « allopathie » utilisé par les homéopathes désigne un ensemble de pratiques thérapeutiques ne reposant pas sur le principe de l’homéopathie, voire, pour certains, la médecine dans son ensemble.