LETTRES SUR LA CUISINE : DUMAS PÈRE ET LA « GASTROPHISATION » DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE FRANÇAISE AU XIXe SIÈCLE

Dans ses Lettres sur la cuisine à un prétendu gourmand napolitain, Dumas père, en général réticent à articuler formellement une théorie poétique ou esthétique sérieuse, nous propose un double discours, culinaire et théorique. Apologie d’une gastronomie française pure, rustique et franche, ces lettres servent également d’apologie pour un art littéraire français pur, rustique et franc dont Dumas seul connaîtrait les secrets.

Dumas ne les présente point comme réponses explicites aux attaques virulentes contre son œuvre. Ces lettres s’érigent néanmoins comme répliques à un discours conservateur qui dévalorisait les romans et les drames de Dumas par des comparaisons culinaires peu flatteuses. De ce fait, elles nous invitent à regarder de plus près la représentation en termes gastronomiques de la création artistique et la consommation des œuvres de Dumas au XIXe siècle en France.

Dans les années 1840 et 1850, des attaques contre Dumas, mobilisaient en termes nationalistes voire xénophobes un lieu commun assimilant procédés poétiques et gastronomiques. La brochure d’Eugène Mirecourt71, Fabrique de romans, Maison Alexandre Dumas et compa-gnie , en constitue un bon exemple. Mirecourt puise dans le topos mis à la mode par Brillat-Savarin les figures de l’alimentation, de la digestion et des plaisirs gustatifs72 pour représenter le rôle privilégié du poète – et de ses œuvres – dans la transmission du savoir nécessaire à la primauté de la nation française. Pourtant, dans son propre texte, Mirecourt peint cette figure du poète idéal à rebours. Le résultat est un portrait grotesque de Dumas qui met en scène les effets délétères de ce faux poète. En dénigrant ses romans et ses drames comme des ragoûts épicés qui pervertissent le goût français au grand détriment du public et des écrivains français, Mirecourt cherche à noircir cet auteur qui a réussi, en retravaillant la matière première conflictuelle de l’Histoire de France, à transformer le mythe national en un mets appétissant dont les lecteurs restent friands.

Le texte de Mirecourt et les analogies culinaires dont il se sert exposent les tensions au cœur du débat sur la production et la consommation littéraires françaises au XIXe siècle. Ce débat met en question le pouvoir nutritif réel des belles-lettres piégeant ainsi l’artiste entre le fantasme d’un être de génie sans besoin vénal et sa réalité matérielle indéniable. Les origines et le parcours peu orthodoxe de Dumas, ainsi que ses succès et sa prolixité faisaient de lui une cible par excellence dans cette polémique.

Dans cet article, j’examine une constellation de textes comprenant des attaques de Mirecourt et de Benoît Jouvin73, des images satiriques et publicitaires, ainsi que des lettres et des causeries de Dumas père. L’étude de ce corpus a pour but d’éclairer le rôle de la « gastrophisation » dans un débat sur la création littéraire. L’éruption et l’évolution du discours culinaire dans ces textes permet de dégager les enjeux dans cette lutte opposant une vision élitiste de l’art et une autre plus égalitaire. De leur côté, les critiques et les caricaturistes du milieu du XIXe siècle adoptent les termes culinaires et gastronomiques pour condamner une fausse poétique cachant à peine – selon eux – un mercantilisme littéraire et une littérature industrielle qui détruiront les lettres françaises. En revanche, Dumas se convertit en cuisinier français pour promouvoir par un double discours culinaire /théorique – qui prétend d’ailleurs n’être qu’un simple discours culinaire – le mythe de son génie littéraire. L’analyse de l’emploi de l’iconographie de Dumas dans la publicité du début du XXe siècle permet de conclure que ces attaques et caricatures, loin d’avoir établi Dumas comme l’ogre menaçant le patrimoine et la nation français, ont participé à l’élaboration de l’image d’un écrivain-gastronome qui est utilisée pour promouvoir la supériorité de certains produits gastronomiques français.

« Cet abîme de gloutonnerie »

La description au début de la brochure Fabrique de romans cherche à détruire la réputation de Dumas. Pour « prouver » l’impossibilité que Dumas ait du talent ou qu’il soit le vrai auteur de ses œuvres, Mirecourt prétend exposer sa vraie nature. Il procède à une dénonciation systématique des antécédents, de l’éducation, des goûts, des talents et des ambitions chez Dumas. L’analyse de ces attaques révèle sa mobilisation des termes alimentaires, culinaires et gastronomiques.

Dans le portrait raciste dressé au début de cette brochure, Mirecourt utilise un discours « gastrophisant » pour souligner le manque d’aptitude de Dumas pour la vocation d’artiste. Il prétend que la façon dont Dumas

déjeune, en tirant de la cendre du foyer des pommes de terre brûlantes, qu’il dévore sans ôter la pelure74,

trahit sa nature sauvage. Tous les détails que Mirecourt présente – le manque de mesure, la vulgarité et la volatilité – s’opposent aux qualités liées à l’idéal classique de l’artiste. Ce discours sert aussi à accentuer la démesure des ambitions professionnelles de Dumas. Pour mieux illustrer l’insincérité de la vocation artistique de Dumas, Mirecourt adopte un vocabulaire qui mélange un registre précieux avec un autre plus cru. Il fustige, par exemple, le « gourmand désappointé » en disant :

Évidemment le désespoir seul de ne pas mordre au friand gâteau politique a reporté votre appétit vorace75 sur la maigre galette littéraire76.

Dans sa conclusion, Mirecourt a recours à des accusations alarmistes qui poussent ses métaphores culinaires plus loin. Il prétend que la perversion du goût français est due à la gourmandise et à l’impuissance créatrice de Dumas. Il utilise un vocabulaire « gastrophisant » pour dénoncer le trafic en comestibles malsains et la corruption artistique et éthique :

Oui, Monsieur Dumas, vous avez tué la littérature. Vous l’avez tuée, en rassemblant autour de vous des écrivains sans conscience qui répudient la dignité de la plume, qui se cachent honteusement sous l’anonyme, et auxquels, dès lors, il importe peu de jeter au sein des masses le levain du mauvais goût, les principes corrupteurs.

Avec le secours de ces ouvriers ténébreux, vous manipulez un poison lent qui s’infiltre dans les veines du corps social ; vous mettez au pétrin l’histoire avec le mensonge, et vous en faites un amalgame indigeste que vous donnez au peuple pour sa nourriture intellectuelle. [...] Vous propagez enfin cette littérature galvanique et furibonde qui remue les passions mauvaises, fouette le sang, et réveille les organes des hommes blasés. Grâce à vous, grâce aux cuisiniers qui manœuvrent sous vos ordres, le public refuse toute nourriture saine. Il n’aime plus que les ragoûts affreusement épicés77.

Dans ce passage, Mirecourt présente Dumas comme l’envers de l’artiste. Ses actions ne cultivent point le patrimoine, ils le flétrissent. Ses œuvres ne nourrissent point le public, elles l’empoisonnent. De plus, ces œuvres – ces « ragoûts affreusement épicés » – ne répondent guère au légendaire « goût délicat » français. Au contraire, ils ont détruit le palais du public et empoisonné leur goût.

Treize ans plus tard, dans un article sur les romanciers contemporains, Jouvin mobilise de nouveau l’image de Dumas cuisinier :

Dans un petit cercle d’intimes, M. Alexandre Dumas se délasse volontiers de la littérature en s’occupant de cuisine. Il réunit, disent ses hôtes, à l’érudition de Brillat-Savarin la pratique de Carême, et non moins universel que maître Jacques, on le voit se coiffer du bonnet de coton, endosser la veste de bazin blanc, après avoir conduit à grandes guides les deux ou trois feuilletons de la journée. Romancier et cuisinier, il peut donc se vanter justement de dresser le couvert pour son siècle et de donner à dîner à toute une génération78.

Cette fois cependant, le jumelage « romancier et cuisinier » est motivé par une réalité contemporaine. Dumas semble avoir adopté un deuxième état. Mais la suite transforme cette description en satire. Le rédacteur en chef du journal « gastrophise » l’image de Dumas pour dénoncer le travail de cuisine condamnable qui marquait les années 1840, la période de sa plus grande fécondité :

Il y a douze ou quinze ans, M. Dumas, ainsi que Vatel, commandait à un régiment de gâte-sauce. Il y avait des marmitons pour éplucher ses herbes, des correspondants chargés de le fournir de primeurs, des pourvoyeurs qui se rendaient pour lui au marché tous les matins. M. Fiorentino faisait lever en Italie le gibier exotique, tandis que M. Paul Meurice plumait une demi-douzaine de mauviettes à la maison, et que M. Maquet, son braconnier ordinaire, courait s’embusquer dans les parcs royaux de l’histoire. Le soir venu, les chasseurs vidaient leurs gibecières, et M. Alexandre Dumas, passant, en guise de broché, la grande rapière de D’Artagnan au travers des chevreuils, des faisans et des poulardes, faisaient cuire cinq ou six rôtis à la fois. Ces rôtis étaient servis sur la table des Débats, de La Presse, du Siècle, du Constitutionnel et de La Démocratie pacifique79.

La marginalisation de Dumas dans le rôle passif de chef de cuisine renforce l’idée paradoxale d’une impuissance créative qui va de pair avec une surproduction causée par le plagiat et les collaborations douteuses. Dans ces passages, Jouvin met l’accent ici sur la façon dont travaillait Dumas et non pas sur l’effet de ses œuvres sur le public français. Cette description des mets littéraires se distingue de celle de Mirecourt dans la mesure que Jouvin, lui, ne présente pas ces rôtis comme une nourriture empoisonnée.

Dans son article, Jouvin fait appel aux lieux communs de la gastronomie pour critiquer le travail de Dumas, aussi bien que le goût du public pour ces œuvres. Il propose à la délectation des lecteurs « le menu de ces bombances du romantisme » qu’il prétend avoir « textuellement copié sur le livre de cuisine du grand homme » :

POTAGES

Collaborateurs à la julienne et au macaroni.

ENTRÉES ET RELEVÉS DE POTAGE

Abattis de Schiller, sauce Henri III ; Christine à la mode de Shakespeare ; Charles VII à la purée de Racine.

HORS-D’ŒUVRE CHAUDS

Capilotade de Marion Delorme sautée à l’Antony ; Richard d’Arlington à l’écarlate ; Tour de Nesle au vin de Bourgogne ; Teresa et Angèle au miroton ; Mémoires d’Alexandre Dumas en papillotes.

ROTIS

Monte-Cristo doré ; brochette de Mousquetaires.

ENTREMETS

Mohicans en buisson d’écrevisses ; Romans feuilletés ; Charlotte de Comédiens aux confitures.

FROMAGES GLACES

L’Orestie ; Le Verrou de la Reine ; Les Compagnons de Jéhu.

DESSERT

Fruits secs ; Causeries fouettées80.

Le journaliste exploite dans ce menu-satire les tensions entre l’élitisme et la popularisation dans la littérature et la gastronomie. La réussite dans ces deux domaines met en question l’illusion fondamentale pour les lettres et la table que l’art est la chasse gardée de l’élite. Si ces deux arts sont censés être produits et consommés par ceux qui ont le goût et le génie, au XIXe siècle, ils commencent à être banalisés. Jouvin joue sur cette crainte que la porosité économique créée par un marché de masse ne fragilise la qualité des produits en les mettant à la portée de tous. Les œuvres de Dumas, comme les menus gastronomiques semblent mettre en question, par leur réussite même, la valeur de la littérature et la cuisine française.

Un survol rapide des caricatures de Dumas au XIXesiècle81 présentées dans la 18e livraison du Cahier Dumas82 révèle que l’image du Dumas cuisinier ne semble pas établie avant les années 1850. Avant cette époque, ne paraissent que relativement peu d’exemples de caricatures « gastrophisant » la figure de Dumas. Deux exceptions notables méritent cependant l’attention. La première est une caricature anonyme « Hôpital académique » en 183983. Ce dessin critique les ambitions de Dumas et d’autres jeunes auteurs. Cette vieille dame sur les marches de l’Institut gronde Dumas, Sue, Hugo et Balzac :

« Vous êtes jeunes et forts et vous demandez les Invalides ! Vous voulez donc voler le pain des pauvres vieillards ! Allez travailler, grands feignants !!! »

La caricature joue sur le stéréotype anti-romantique d’une nouvelle génération d’artistes paresseux mais avides de gloire et de succès.

Ce dessin expose de façon ironique des enjeux matériels cachés derrière les préoccupations esthétiques dans le refoulement des œuvres de Dumas et de ses confrères romantiques. Dans le contexte restreint de l’iconographie de Dumas, cette évocation de la disette artistique offre un exemple relativement précoce (1839) du lien entre l’ambition et la paresse de Dumas et la faim des autres auteurs.

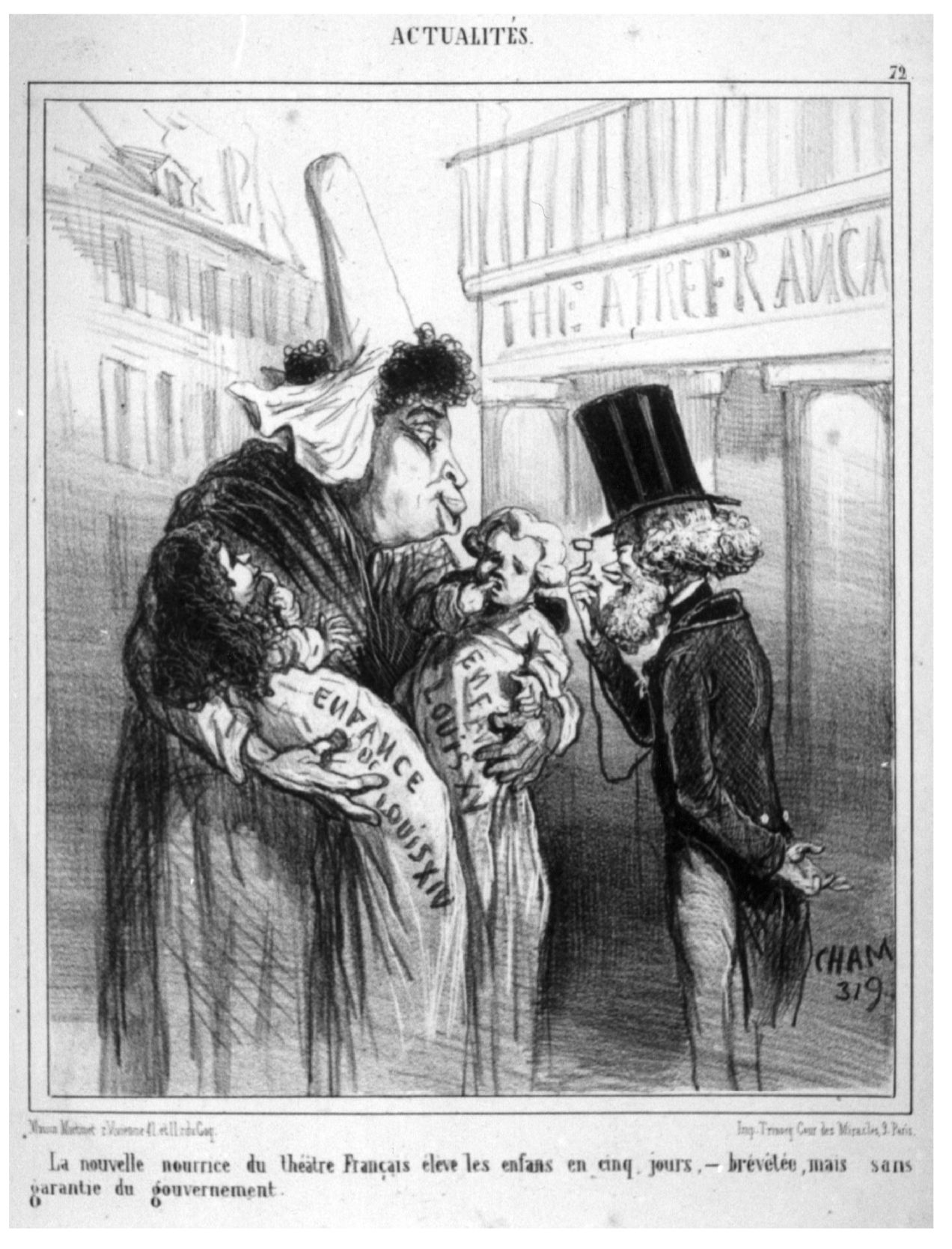

Un autre exemple d’une image « gastrophisante » avant 1858 est une caricature de Cham84 de 1853 (fig.1)85. Elle montre Dumas travesti en nourrice tenant dans ses bras Louis XIV et Louis XV enfants. La légende explique que

La nouvelle nourrice du Théâtre Français élève les enfants en cinq jours – brevetée mais sans garantie du gouvernement.

(fig.1). Caricature de Cham, 1853. Dumas travesti en nourrice tenant dans ses bras Louis XIV et Louis XV enfants.

Évidemment, cette caricature se moque du rôle de Dumas dans l’alimentation du théâtre, ainsi que sa capacité de nourrir le goût du public. Mais, elle s’oppose à celle du cuisinier empoisonneur dressée par Mirecourt dans son pamphlet Fabrique de romans.

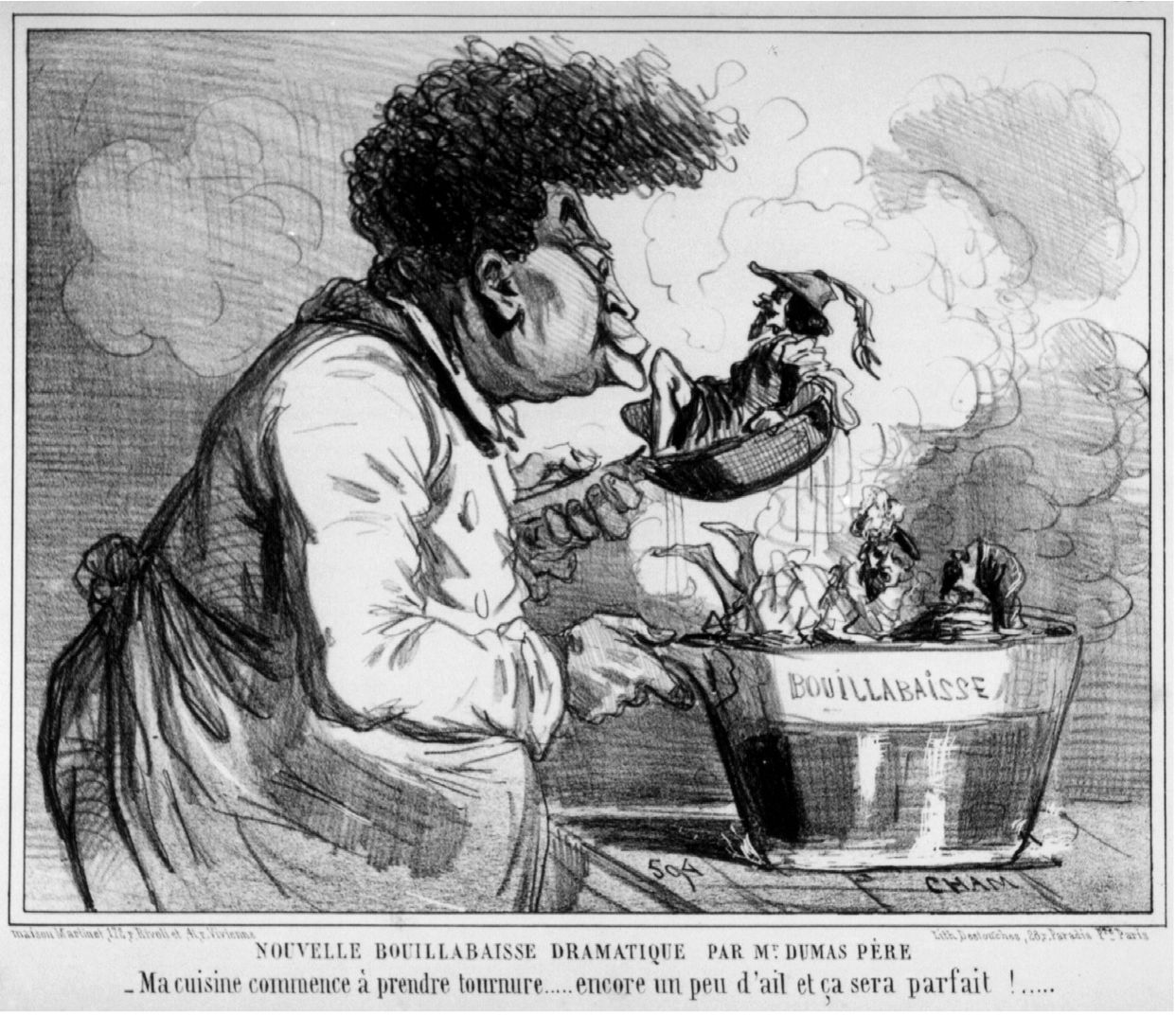

La représentation répétée de Dumas comme cuisinier en 1858 semble marquer une transition dans l’iconographie. Trois images servent d’exemple de cette nouvelle orientation dans la figuration de cet auteur. La première de celles-ci est une caricature de Cham du Charivari du 31 mars 1858 (fig.2). Elle montre le maître en tablier remuant une poêle et une casserole remplies de personnages tirés des Gardes Forestiers. La légende,

Nouvelle bouillabaisse dramatique par M. Dumas père :... Ma cuisine commence à prendre tournure... encore un peu d’ail et ça sera parfait !...,

nous rappelle le passage de Mirecourt de Fabrique de romans86. Cette caricature renvoie également à un dessin qui représente Dumas et Maquet87. Cette autre image semble dater de l’époque du voyage à Cadix, donc vers 184688.

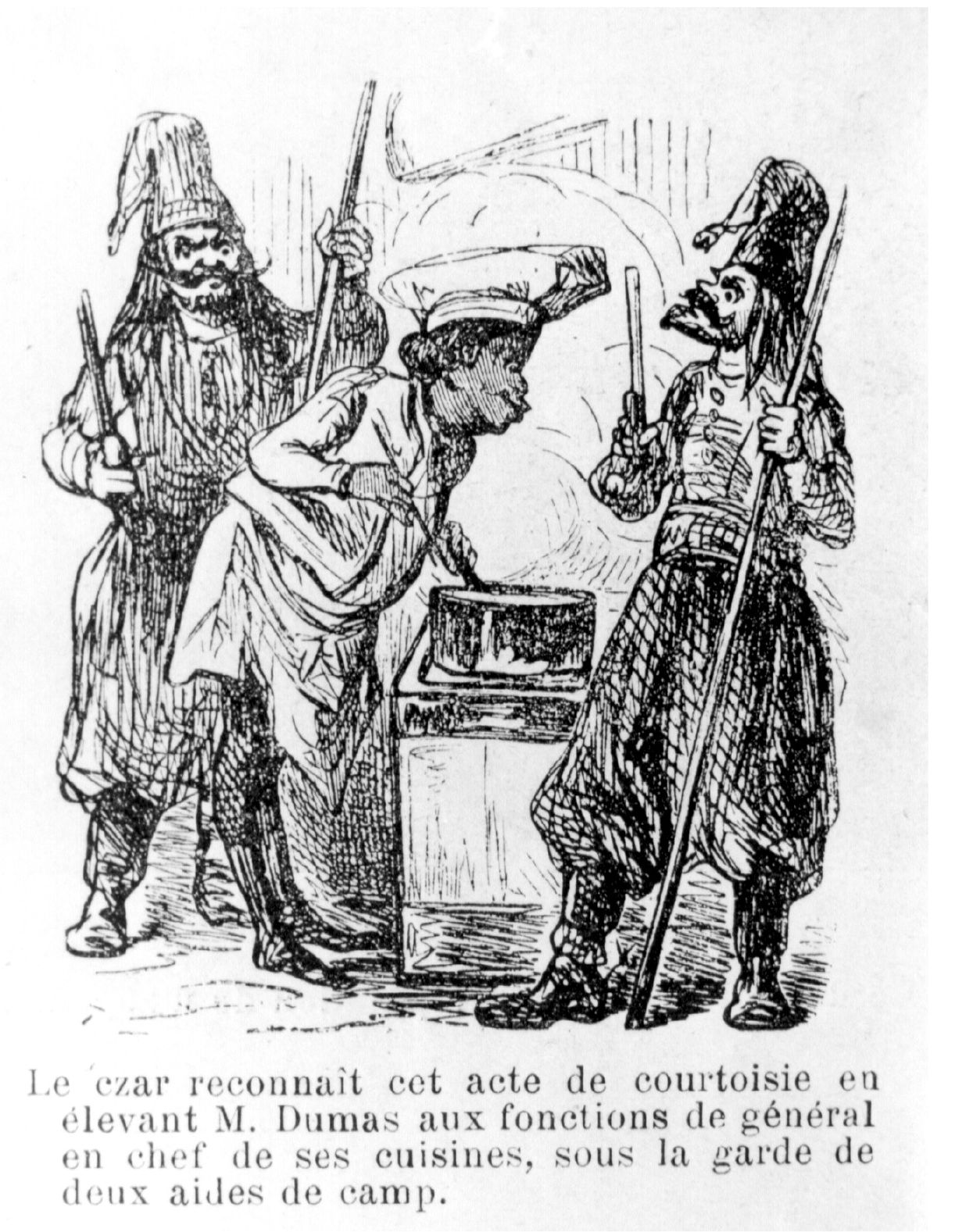

Les deux autres images représentent Dumas en toque et en tablier de nouveau. Telory89 a créé ces caricatures et les a publiées dans La Gazette de Paris. L’une montre Dumas habillé en cuisinier en train de préparer un plat sous le regard ombrageux de deux féroces gardes russes (fig.3). La légende explique que

le czar reconnaît cet acte de courtoisie90 en élevant M. Dumas aux fonctions de général en chef de ses cuisines, sous la garde de deux aides de camp ;

la qualité de cuisinier souligne... le manque de succès littéraire.

(fig.2). Caricature de Cham parue dans Le Charivari, 31 mars 1858. Dumas remuant une poêle et une casserole remplies de personnages tirés des Gardes Forestiers.

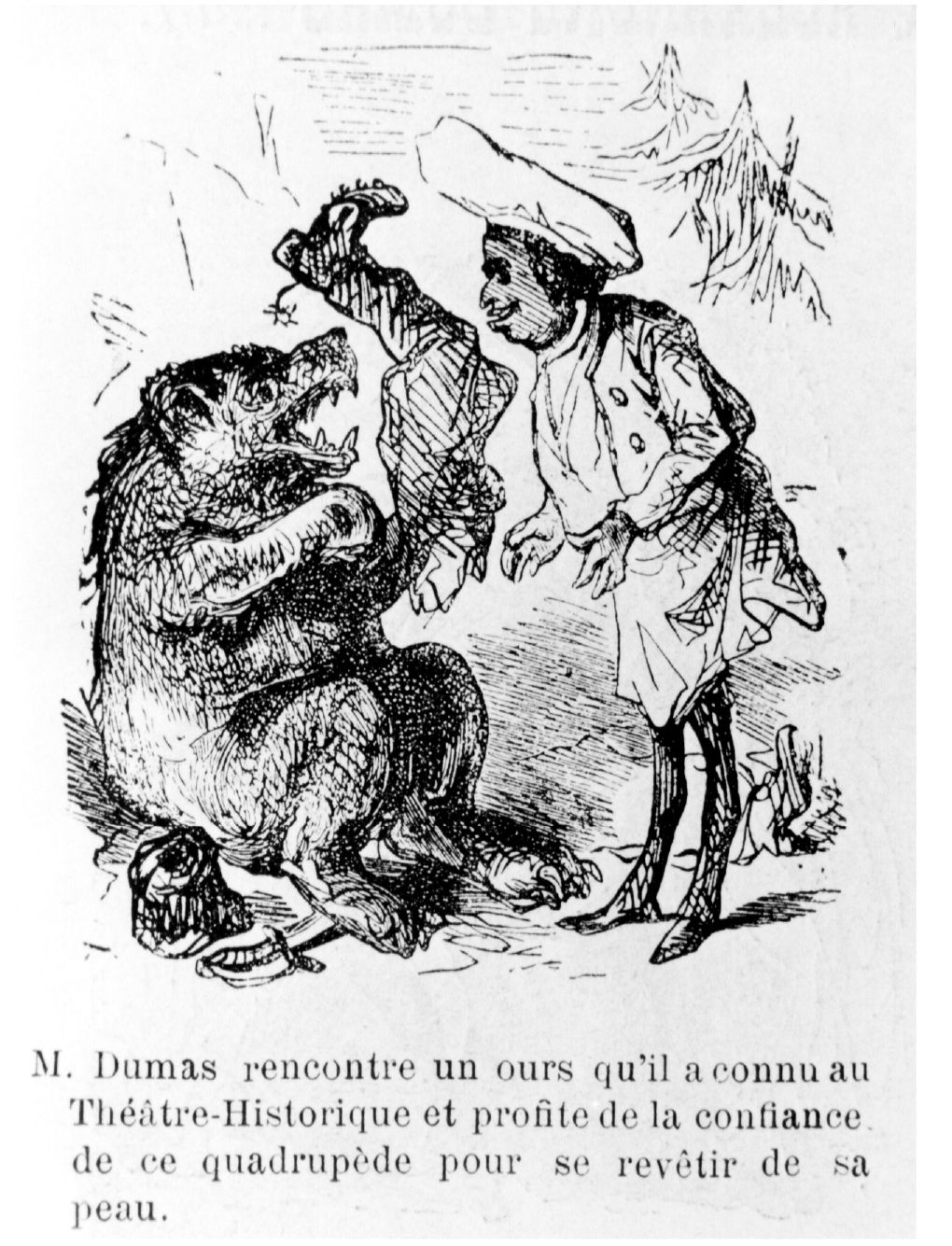

Dans l’autre, Dumas rencontre un ours anthropophage qui semble être en train de terminer un repas (fig.4). La légende explique

M. Dumas rencontre un ours qu’il a connu au Théâtre-Historique et profite de la confiance de ce quadrupède pour se revêtir de sa peau.

Ici, l’habit du cuisinier semble un détail qui sert uniquement à surdéterminer l’identité de Dumas91.

(fig. 3). Telory, La Gazette de Paris. Dumas habillé en cuisinier en train de préparer un plat sous le regard ombrageux de deux féroces gardes russes.

Ces exemples aident à révéler la trajectoire dans l’iconographie de Dumas au XIXe siècle. Dans la plupart des cas étudiés, les caricaturistes emploient les détails « gastrophisants » pour mettre en question le talent et la probité de cet écrivain. Au départ ces éléments servaient surtout à illustrer les thèmes de la voracité et l’ambition du faux artiste. Les trois caricatures de 1858 se distinguent de celles parues auparavant. Avant cette année, la mobilisation des éléments introduisant le thème de l’alimentation restait rare dans les représentations de Dumas. Ni l’appétit ni la nutrition du public ne paraissent avoir été représentés systématiquement par des symboles évoquant la cuisine. Dans les rares exemples discutés ici, la mobilisation de ces éléments tend à réinscrire les dessins dans le contexte d’une mise en garde contre les dangers du romantisme. Les marques culinaires, adoptées initialement pour établir une analogie ou une métaphore qui critique les méthodes de travail de Dumas, sont assimilées comme traits caractéristiques de l’auteur, tout comme sa peau noire ou ses cheveux crépus. La toque et le tablier sont ainsi devenus des détails métonymiques permettant de mieux identifier le sujet caricaturé.

Les Lettres sur la cuisine

Si nous regardons maintenant Les Lettres sur la cuisine92, il faudrait noter que cette série de lettres, publiées en feuilleton dans Le Petit Journal en décembre 1863 et 1864, ne se présente guère comme une réponse directe aux attaques et aux caricatures. Au contraire, ces lettres dévoilent des secrets et des recettes pour le poulet à la ficelle, le macaroni et le lapin cuit dans sa peau. En revanche, elles servent explicitement de réponse à deux articles de « Torelli »93 vraisemblablement publiés dans une revue napolitaine.

Au premier abord, ces textes ne semblent rien apporter de nouveau. Comme nous l’explique Claude Schopp dans son édition réunissant les trois lettres, ce texte reprend plusieurs écrits précédents 94. Ainsi pour écrire ces lettres, Dumas a puisé dans un répertoire existant. Il n’a fait que remanier des textes précédents. Mais une lecture attentive de ces textes révèle l’importance de la disposition des éléments. L’ordre des propos renouvelle les éléments recyclés. L’analyse met à jour comment Dumas manipule la structure de ces textes pour reprendre les arguments des attaques, en particulier celles établies en termes gastronomiques, de détracteurs comme Mirecourt et Jouvin. Les lettres renversent les arguments et réaffirment la position de Dumas comme pilier de la culture française.

(fig.4). Telory, La Gazette de Paris. Dumas rencontre un ours anthropophage qui semble être en train de terminer un repas.

En assumant le rôle de cuisinier de sa propre volonté, Dumas tente de réhabiliter sa réputation. Pour procéder à une telle réhabilitation, il ne se défend pas en tant qu’écrivain. Il se défend en tant que gastronome et retourne les propos des critiques tels que Mirecourt et Jouvin qui l’ont condamné comme un glouton ou un mauvais cuisinier qui aurait perverti le « goût délicat français », empoisonné le corps social, transformé la littérature en « ragoûts affreusement épicés » et affamé les artistes. Sous sa plume, le vocabulaire « gastrophisant » qui dénonçait les procédés destructeurs de la littérature industrielle est récupéré. La broche, par exemple, terme employé par Mirecourt pour peindre le besoin pressant de produire à toute vitesse, est devenue dans la première des lettres l’outil indispensable pour préparer « du poulet cuit à la broche, c’est-à-dire à la française »95.

Injures et accusations sont ainsi transformées en preuves de son autorité culinaire. Mirecourt avait dénoncé les prouesses de chasse du jeune Dumas pour mieux miner sa réputation littéraire. À son tour, Jouvin avait employé une analogie élaborée pour qualifier les méthodes de travailler de Dumas comme le braconnage ou la chasse96.

Au lieu de combattre ces attaques, Dumas lui-même revendique ces identités :

De douze ans à quinze ans, je fus braconnier ; à partir de l’âge de quinze ans, je devins chasseur97.

Il lie cette expérience au développement de ses compétences culinaires expliquant :

Je n’avais pas, comme vous le comprenez bien, un cuisinier à ma suite ; j’entrais dans une chaumière de paysan, je donnais au maître une pièce de gibier quelconque, et il ou elle me laissait faire de la cuisine, cuisine des plus primitives98.

Encore une fois, des éléments qui servaient à discréditer Dumas chez Mirecourt sont récupérés par le romancier pour établir sa bonne réputation culinaire et gastronomique. Dumas explique que

C’est pendant cette période, où je me livrai à la cuisine primitive, que j’ai pu apprécier la supériorité du poulet rôti à la ficelle sur le poulet rôti à la broche.

Or, Mirecourt se serait servi de l’éloge de la cuisine primitive dans une autre démonstration raciste de la nature sauvage irrécupérable de Dumas. Pour celui-ci, en revanche, le côté primitif sert de garant de l’authenticité, ainsi que de son propre génie. Car s’il prétend que le poulet à la broche, donc le « poulet à la française » reste supérieur au poulet « cuit à la casserole »99 à la manière des Napolitains, il fait l’apologie de son innovation, la cuisson à la ficelle, comme étant la meilleure des façons de préparer ce mets. De cette manière, Dumas emploie ses expériences de jeunesse pour se peindre comme un chef de cuisine qui comprend les secrets du goût français et qui sait élaborer des plats adaptés à ce goût national qui s’avère supérieur à tout autre.

Comme nous avons pu voir, dans ces lettres, Dumas s’approprie les termes de ses critiques pour prouver sa supériorité comme maître de la cuisine française. Au lieu de défendre son œuvre littéraire, il se penche avec un sérieux spirituel sur ce qu’il appelle « la grave question », c’est-à-dire « la question culinaire »100 et sur « la grande question, c’est-à-dire la question nationale, la question du macaroni »101. Dans chaque lettre nous assistons à la francisation, et donc au perfectionnement, d’un type de plat différent. Le poulet à la ficelle offre la meilleure version d’un plat universel, le macaroni d’un plat national, et le lapin d’un plat exotique. Dumas offre des recettes parfumées, mais pas « affreusement épi cées ». Au contraire, il vante une préparation simple, une « cuisine primitive à la portée de tout le monde »102.

Dans ces lettres destinées au public français, Dumas insiste sur la supériorité du goût et des techniques françaises. Selon lui, les Napolitains ne comprennent ni comment rôtir un poulet, ni comment préparer le macaroni, leur propre plat national. Donc les deux premières lettres proposent des solutions signées Dumas. Mais, dans la troisième lettre, il raconte comment les Arabes savent préparer un mouton succulent cuit dans sa propre peau. Cette fois, il ne rejette pas ce savoir-faire étranger. Au contraire, avec l’aide de Vuillemot103, il traduit cette recette en français et propose le lapin cuit dans sa peau.

Chacune de ces lettres tend à prouver que Dumas comprend le goût français – en cuisine et en littérature. Elles affirment sa capacité de réinventer des textes familiers, d’arranger des compositions fautives et de traduire les expériences exotiques d’une manière qui répond au goût français.

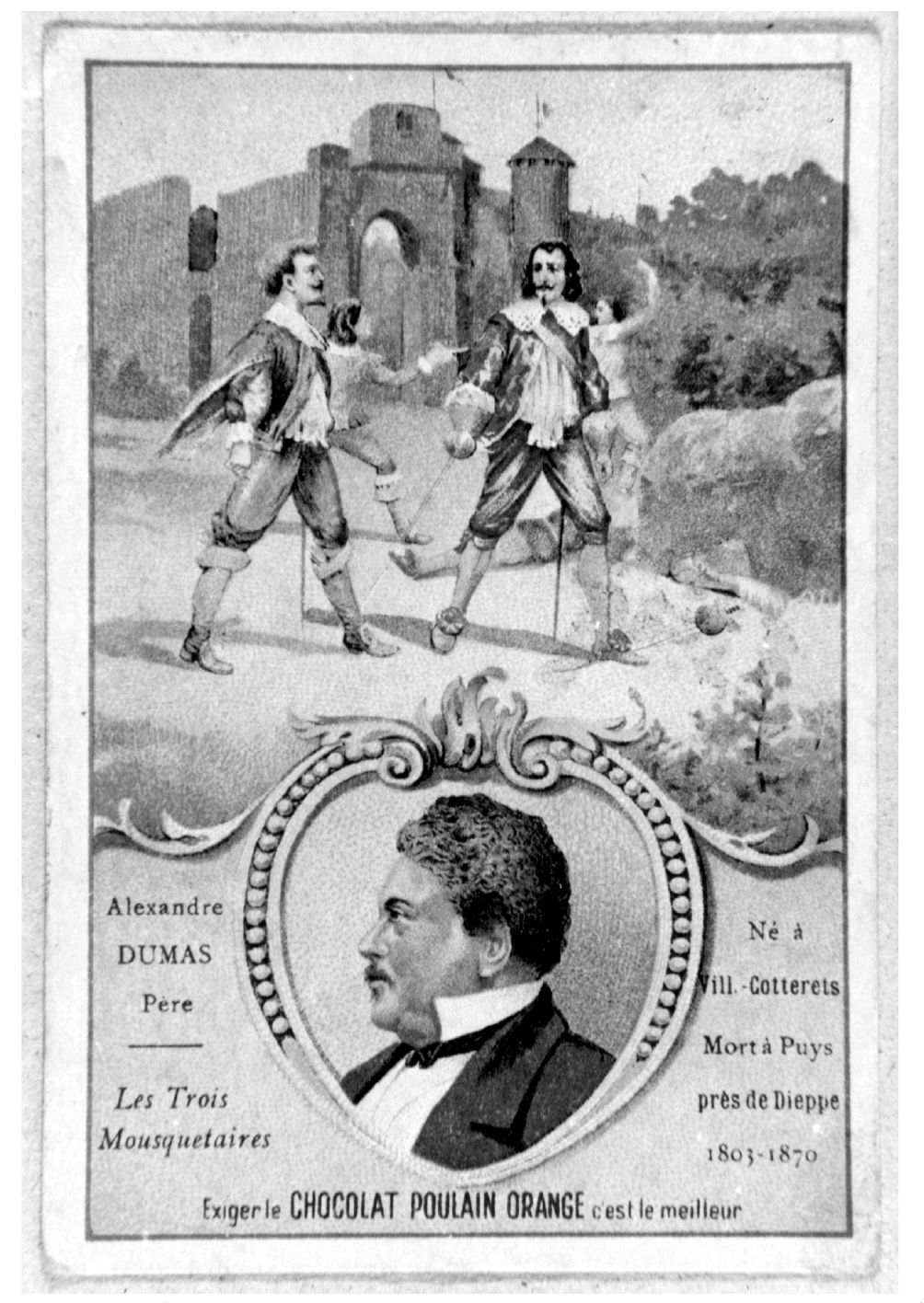

Est-ce que Dumas a pu rétablir sa bonne réputation littéraire à travers ses Lettres sur la cuisine ? Un coup d’œil rapide à la publicité au XXe siècle suggère l’efficacité de sa tentative. Nous constatons que l’image de Dumas commence à être utilisée comme « label » pour promouvoir la qualité des produits gastronomiques tels que le chocolat ou le cognac. Vers 1905, par exemple, le chocolat Poulain Orange adopte une carte publicitaire (fig.5) dans laquelle une scène des Trois Mousquetaires surplombe le portrait en médaillon de Dumas avec à droite la description des deux images, et à gauche des détails confirmant la nationalité de cet auteur « Né à / Vill.-Cotterets / Mort à Puys / près de Dieppe / 1803-1870 ». Le bas de la carte somme le lecteur d’

Exiger le CHOCOLAT POULAIN ORANGE c’est le meilleur104.

(fig.5). Carte publicitaire pour le chocolat Poulain Orange. Une scène des Trois Mousquetaires surplombe le portrait en médaillon de Dumas, vers 1905.

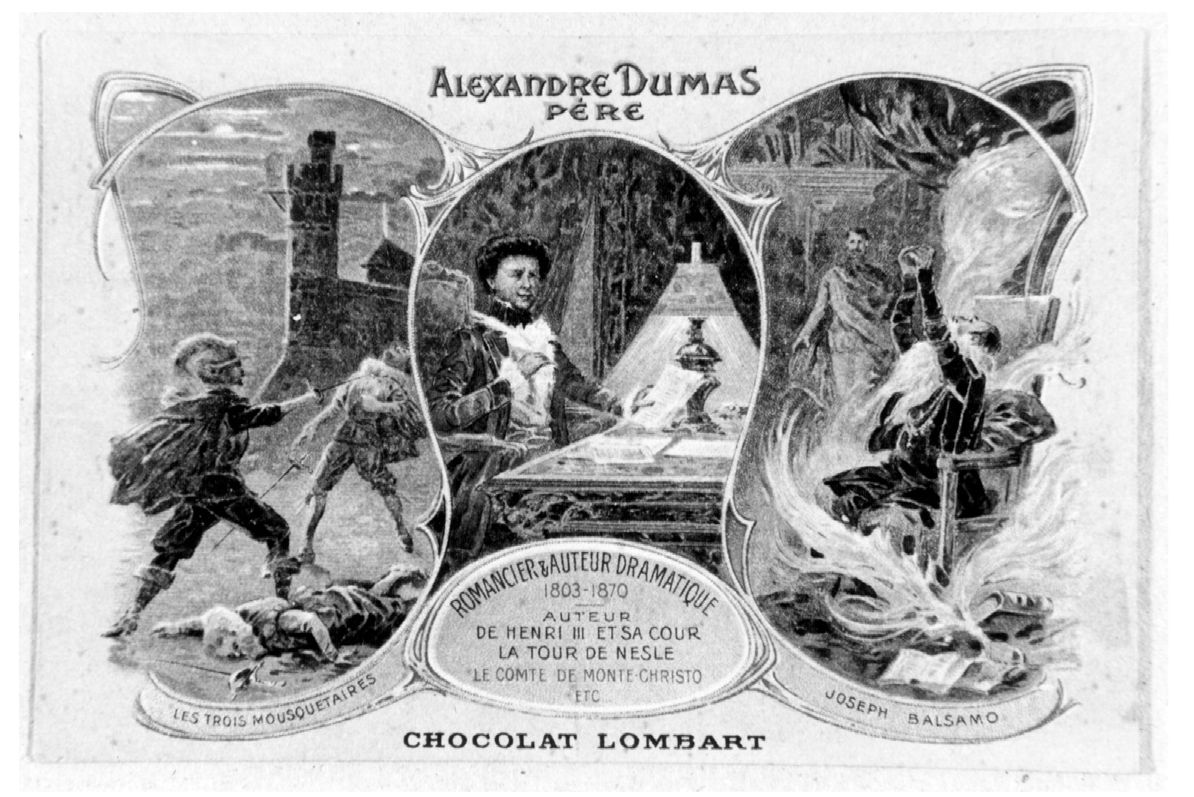

Vers cette même époque, le chocolat Lombart crée sa propre carte publicitaire (fig.6) qui associe l’artiste et la marque du produit par sa mise en page. Le nom du premier est centré en haut de la carte, le nom du dernier centré en bas. Mais entre les deux, nous trouvons un triptyque dans un cadre Art nouveau. L’image de gauche présente une scène des Trois Mousquetaires, celle du centre Dumas père à sa table de travail avec l’étiquette :

(fig.6). Carte publicitaire pour le chocolat Lombart. Dumas père à sa table de travail (+ 2 autres vignettes), vers 1905.

Romancier et Auteur Dramatique / 1803-1870 / Auteur de Henri III et sa cour / La Tour de Nesle / Le Comte de Monte Christo (sic) / etc.105, et à droite une scène de Joseph Balsamo.

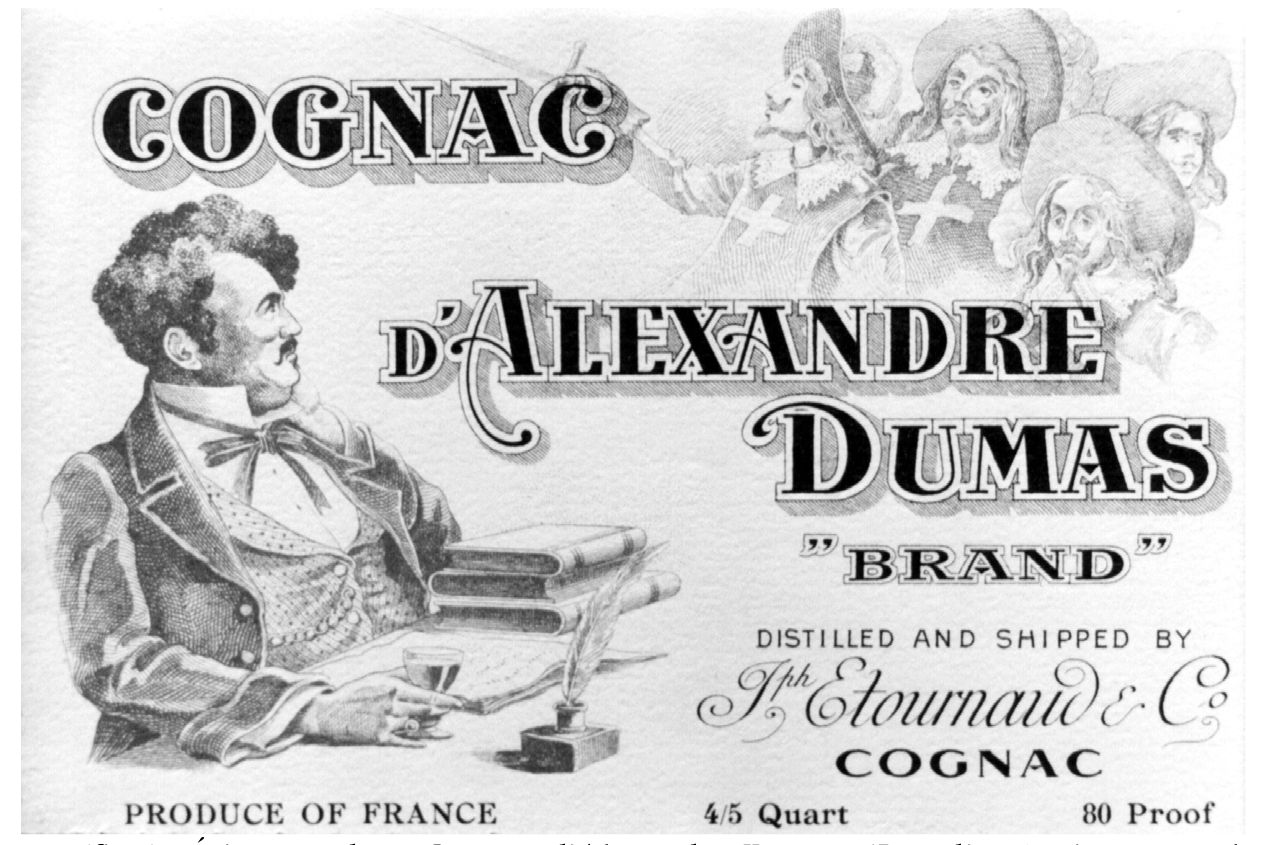

En 1950 Joseph Étournaud et Cie baptise son produit au nom de l’auteur. L’étiquette du « Cognac d’Alexandre Dumas ‘Brand’ » (fig.7) offre en bas à gauche un dessin d’un Dumas distingué à sa table de travail, et en dessous, les mots « Produce of France »106. De l’autre côté, en haut, se trouve un dessin pâle qui représentant les quatre héros des Trois Mousquetaires comme dans un rêve. L’emploi de l’anglais souligne la renommée internationale de Dumas qui renforce l’image de la qualité ainsi que l’origine nationale du produit.

Comme les caricatures du XIXe siècle, ces images publicitaires mettent en avant la réputation de Dumas. Elles dépendent de l’assimilation d’un rapport préexistant entre la figure de Dumas et la gastronomie 107. Évidemment, en contraste avec les caricatures, elles tirent leur force de la réputation mythique de l’auteur et contribuent à la valorisation de son image. La double réputation de cet homme comme bon vivant et auteur des drames et romans populaires sert à élaborer et développer des arguments de vente. Ici, le spectre de la littérature industrielle semble avoir fait place à la réalité de la gastronomie industrielle. Le secteur agroalimentaire de luxe cultive une vision valorisante de Dumas. Ainsi, ces exemples tirés de l’iconographie publicitaire de la première moitié du XXe siècle permettent d’observer qu’en embrassant les termes des attaques « gastrophisantes » qui niaient la supériorité et l’authenticité de ses œuvres littéraires dites « industrielles », l’écrivain Dumas est devenu garant symbolique de l’authenticité et de la supériorité de l’industrie gastronomique française.

(fig.7). Étiquette du « Cognac d’Alexandre Dumas ‘Brand’ », Maison Joseph Étournaud et Cie, 1950.

L’analyse des textes de Mirecourt et Jouvin nous ont permis de voir le rôle qu’ils ont joué dans la « gastrophisation » de la figure de Dumas. Ces critiques ont employé des termes alimentaires, culinaires ou gastronomiques pour nier le talent de Dumas et pour l’exposer comme étranger aux sensibilités et aux intérêts du monde artistique français. Les caricatures du milieu du XIXe siècle démontrent que cette « gastrophisation » mettant en question la réputation littéraire de Dumas est passée dans l’iconographie de l’époque. Pourtant nous constatons que, dans ses Lettres sur la cuisine à un prétendu gourmand napolitain, Alexandre Dumas paraît tenter la réhabilitation de sa propre réputation. Il y renverse les analogies et les insultes culinaires mettant en question ses compétences littéraires et son originalité. En rejetant l’identité de l’écrivain et en revendiquant celle du cuisinier, il réussit à restaurer son propre mythe qui est consolidé et développé dans l’iconographie posthume, notamment dans la publicité pour des produits gastronomiques français. Dumas devient ainsi symbole de la supériorité française en littérature et en gastronomie, l’icône même du goût populaire.