COMMENT LA CUISINE FRANÇAISE S’APPROPRIE L’ÉTRANGER : LE DISCOURS SUR L’EXOTISME DANS LA PRESSE FÉMININE (1930-2000)

Quelle place la cuisine française fait-elle aux cuisines étrangères ? Comment celles-ci sont-elles intégrées ? Quels discours suscitent les pratiques culinaires venues d’ailleurs ? Si l’intérêt des cuisiniers français pour les cuisines étrangères est ancien879, comme l’est le goût pour les produits ou les plats étrangers, l’« exotisme » proprement dit est quant à lui beaucoup plus récent : il faut attendre le début du XXe siècle pour voir les termes mêmes « exotisme » et « exotique » apparaître dans les ouvrages culinaires français. L’analyse de la place et de la singularité de l’exotisme dans la cuisine française, objet de ces pages, s’appuie sur une recherche qui a porté sur l’exotisme culinaire en France et en Allemagne, des années 1930 à nos jours. Le travail a eu pour objet d’analyser, à partir du vocabulaire d’un vaste corpus de recettes et des commentaires produits à leur égard, l’une des grandes questions au fondement des sciences sociales : le rapport à l’altérité, élaboré à travers l’exotisme culinaire. Cette étude s’est inscrite dans deux grandes traditions théoriques. D’une part, les travaux de Norbert Élias car, par son matériau, l’enquête relève tout d’abord du champ de la sociologie de l’alimentation : dans la lignée des travaux d’Élias, le goût pour l’exotisme a été mis en relation avec des phéno-mènes politiques, économiques, sociaux et culturels880. D’autre part, cette enquête s’est insérée dans une réflexion sociologique et anthropologique plus générale sur l’identité et l’altérité : elle se réfère aux travaux de Dominique Schnapper881 et à ceux de Tzvetan Todorov882 sur l’altérité. La notion d’exotisme, problématique et difficile à déterminer avec précision, a été prise dans un sens large : est exotique tout ce qui n’est pas soi, tout ce qui n’appartient pas au pays du locuteur, en prenant comme cadre de référence le cadre national883.

Le travail s’est fondé sur un corpus de 9758 recettes de cuisine parues dans quatre journaux de la presse féminine, Marie Claire et Modes et Travaux pour la France, Brigitte et Burda pour l’Allemagne, choisies en raison de leur ancienneté, de leurs forts tirages et de leurs différences. La totalité des numéros des quatre magazines depuis leur création jusqu’à notre période a été analysée et 3830 numéros ont été systématiquement recensés884. Un corpus de 9758 recettes a été constitué, et il a été soumis à une analyse quantitative et qualitative.

La presse féminine ne bénéficie pas d’un très grand crédit parmi les objets de recherche, alors qu’elle constitue une source particulièrement riche. Par l’importance de ses tirages, tout d’abord, elle constitue un phénomène de masse et l’on peut y mettre en évidence des modèles nationaux. En outre, le choix de magazines féminins comme source privilégiée relève du rôle des médias dans la diffusion des goûts885 : les magazines féminins sont à la fois des initiateurs et des reflets des modes886. Enfin, la presse féminine constitue une source irremplaçable pour qui cherche à étudier la cuisine domestique et ses transformations. Ainsi le travail a-t-il porté non sur les cuisines étrangères telles qu’elles existent réellement dans leur pays d’origine, mais sur la façon dont elles sont perçues. Il s’agissait d’observer la production d’un discours, et la recherche était sous-tendue par l’analyse de l’élaboration de discours et de systèmes de représentations.

Pour rendre compte des spécificités de l’exotisme dans la cuisine française, on évoquera tout d’abord – il serait difficile de ne pas les mentionner – les raisons de la diffusion de ces discours sur l’exotisme en France, et ce que peuvent en dire les magazines féminins. On analysera ensuite plus spécifiquement les discours sur l’exotisme eux-mêmes, en montrant tout d’abord comment ils renvoient à la codification de pratiques culinaires étrangères, et en même temps qu’ils impliquent la recherche et la valorisation de leur différence par rapport à la cuisine française.

1. Les raisons de la diffusion des discours sur l’exotisme dans la cuisine française

Les historiens de la gastronomie font mention du goût ancien pour des cuisines étrangères en France887 : cet intérêt s’inscrit dans le cadre de la formation d’une grande cuisine, et l’exotisme culinaire au XXe siècle est l’héritier d’une longue tradition de référence à des pratiques culinaires étrangères. Plus spécifiquement, la diffusion des cuisines exotiques au XXe siècle est liée à trois domaines précis où l’on rentre en contact avec l’étranger : la colonisation, l’immigration et le tourisme.

L’expansion coloniale française, longue et importante, a eu une influence sur l’exotisme culinaire. C’est tout particulièrement au moment de l’expansion coloniale que les cuisines exotiques des colonies françaises – en particulier celles du Maghreb et des Antilles – se déploient. L’histoire coloniale est à l’origine, notamment, de la diversité des cuisines exotiques publiées dans la presse féminine en métropole. La colonisation s’est également accompagnée d’importants flux de produits alimentaires en métropole, dont les magazines féminins se font l’écho. On retrouve dans la composition de plusieurs cuisines exotiques la trace de ces flux qui ont inauguré et entretenu le goût pour l’exotisme. Enfin, l’histoire coloniale a été à l’origine de l’élaboration d’un vaste ensemble de représentations, qui ont pu s’exprimer, par exemple, lors des Expositions coloniales et universelles de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. L’Empire colonial a nourri l’imaginaire français de l’exotisme. La presse féminine s’en fait l’écho, par exemple Marie Claire qui, en juin 1937, consacre un numéro spécial à l’Exposition et propose à ses lectrices de faire « un tour du monde gastronomique ». De même, en mars 1940, le magazine propose un dossier sur « l’Empire français ». Un discours enthousiaste, convaincu et patriotique, glorifie les colonies, qui fournissent à la métropole désormais plongée dans la « drôle de guerre » mille richesses qu’elle ne possède pas :

Mangeons français. Le jardin de la France, c’est son empire. Afrique, Asie, Océanie, Amérique, l’Empire français s’étend dans le monde entier. L’Empire français, dont nous sommes tous fiers ! Vastes territoires ou îles minuscules sur l’immense océan, partout des hommes pleins d’un patient courage sont allés porter notre civilisation. [...] Chaque jour, sans vous en douter, vous profitez de ce que ces terres vous apportent : sucre de canne, cacao, café, thé, oranges, bananes. La vanille, le poivre, les épices...888

La colonisation a également été à l’origine de flux migratoires. Pourtant les relations entre immigration et exotisme culinaire restent difficiles à établir : l’absence de corrélation entre importance démographique d’une population immigrée et exotisme culinaire correspondant est remarquable dans bien des cas. Par exemple, les personnes originaires du Maghreb représentent près de 40 % des étrangers en France, alors que les recettes du Maghreb ne représentent que 3,4 % des recettes exotiques en France. La faiblesse du lien entre les deux domaines peut être expliquée par différents facteurs. Outre le fait que, dans le domaine alimentaire, les Maghrébins tiennent en France des commerces de proximité, peu exotiques donc peu aptes à familiariser la population du pays d’accueil avec des produits ou des plats étrangers, il apparaît plus largement que ces faibles liens entre immigration et exotisme sont liés à la figure ambivalente de l’immigré, qui tient souvent un statut marginal dans les pays d’accueil et qui renvoie aux images du travailleur pauvre et sans prestige, lesquelles sont peu compatibles avec le déploiement de l’exotisme culinaire. En outre, en situation de migration, la trop forte proximité des immigrés fait que rêve et discours de l’exotisme ne peuvent plus se déployer : pour qu’il y ait exotisme, il faut que l’étranger reste un peu lointain et mystérieux. C’est ainsi que les magazines féminins ne mentionnent pas les immigrés dans les discours sur l’exotisme, et quand elles le font, il s’agit uniquement des membres de l’élite des immigrés, dont on sait que les venues en France ont pu être à l’origine d’un engouement pour l’étranger, par exemple les Russes Blancs, dont l’arrivée à Paris a suscité une vogue russe, qu’on retrouve dans le domaine culinaire, en particulier dans la presse féminine.

Si l’immigration concerne la venue de l’Autre chez soi, le tourisme renvoie à la quête – même illusoire – d’horizons lointains et d’autres cultures. Les liens sont marqués entre tourisme et exotisme culinaire : les cuisines exotiques les plus couramment citées dans la presse féminine correspondent aux principales destinations touristiques. Les équivalences sont fortes entre les deux domaines et le tourisme constitue très certainement un mode de découverte de produits et de plats étrangers, que l’on découvre en vacances, et que l’on cherche ensuite à cuisiner chez soi. Les discours sont alors beaucoup plus éloquents : les magazines français exposent des discours plus volontiers fantasmés, beaucoup plus qu’en Allemagne en tout cas, et beaucoup moins proches du réel que les discours allemands sur l’exotisme, puisque la cuisine exotique sert à faire rêver des vacances dans des pays très lointains. Ainsi, un plat de poulet à la noix de coco et aux avocats est pourvu d’un langage : il « parle des “isles” et des vacances »889.

Voici, brièvement évoqués, quelques facteurs qui peuvent éclairer la diffusion de l’exotisme dans la cuisine française : ils font de l’exotisme un fait social qui s’inscrit dans la longue durée. Dès lors, qu’en est-il plus précisément des discours ? De quelle façon intègre-t-on l’exotisme dans la cuisine française ?

2. Comment intégrer l’étranger dans la cuisine française ?

Afin d’engager à consommer des cuisines exotiques, la presse féminine élabore tout d’abord un discours sur la codification des pratiques culinaires étrangères. L’adoption d’aliments ou de plats inconnus, en effet, ne va pas de soi et peut susciter une forme de crainte, car les pratiques culinaires étrangères risquent de bouleverser le système culinaire traditionnel. Pour intégrer les cuisines exotiques à la cuisine française, les magazines féminins font appel à divers procédés qui cherchent à replacer ces pratiques dans le cadre familier de la cuisine française. Sur le plan de la pratique strictement culinaire, les discours présentent des stratégies de substitution qui reposent sur l’analogie entre des aliments exotiques et des aliments familiers. La substitution peut consister en un remplacement de certains produits exotiques, dans des recettes exotiques, par des produits locaux. Ainsi, de la première recette antillaise qui apparaît dans Marie Claire, les acras, le magazine dit qu’ils sont faits à partir de « tubercules végétaux qui n’existent pas sous nos climats »890 – le journal évoque l’igname ou la patate douce, encore mal connus à l’époque – que l’on peut remplacer par des topinambours. La substitution, dans ce cas, est certes liée à la difficulté à se procurer des produits encore rares, mais elle est aussi une manière de rendre plus français un plat inconnu. La substitution consiste également en l’introduction d’un produit exotique dans un cadre culinaire familier, par exemple dans une recette très classique. Marie Claire propose une « flognarde exotique »891 : un dessert français, rustique et traditionnel, la flognarde, est fait avec un produit exotique, la banane.

D’autres procédés renvoient aux orientations des magazines eux-mêmes. Marie Claire, très parisienne et sensible aux modes, introduit l’exotisme grâce aux vedettes qui ont vertu d’exemple. Ainsi, les premières recettes japonaises sont introduites en mai 1965 par l’actrice Odette Laure dont la cuisinière est japonaise. Les vedettes peuvent ainsi apparaître, dans ce mécanisme de diffusion de la cuisine exotique, comme de véritables innovateurs. En outre, cette fonction de légitimation est en rapport avec leur statut social élevé, dans un pays – la France – qui valorise une conception de la gastronomie liée au prestige. Modes et Travaux, quant à elle, qui s’adresse à un lectorat un peu plus âgé, et surtout plus provincial et plus rural, recourt plus volontiers au discours médical, rappelant par là les origines les plus lointaines du discours gastronomique892. Ici, le discours médical sert de caution : il permet d’ingérer, avec moins de crainte, des produits nouveaux car les arguments médicaux justifient l’emploi de produits exotiques. Codifiant les pouvoirs des cuisines et des produits étrangers, il autorise leur consommation, voire le plaisir de leur dégustation. Ces quelques lignes sur les fruits exotiques, provenant de la rubrique « Le coin du docteur », en témoignent :

Ils résolvent nos problèmes diététiques d’hiver et préservent notre santé [...]. Ils constituent d’authentiques (et agréables) médicaments. Apéritifs, ils stimulent les sécrétions digestives. Eupeptiques, ils favorisent la digestion chez les personnes à l’estomac paresseux. Laxatifs doux et rafraîchissants, ils activent les sécrétions, puis la motricité de l’intestin, en cas de constipation par atonie.893

Au-delà de ces options spécifiques, les discours de la presse féminine témoignent d’un grand souci de montrer que l’exotisme est proche des pratiques culinaires françaises. L’exotisme culinaire repose en effet sur la recherche de sa proximité avec les pratiques et les goûts nationaux ; il passe donc par une adaptation à ces derniers. Ainsi la presse féminine sélectionne dans l’exotisme ce qui est conforme au goût français, et elle retient ce qui est le plus semblable aux aliments et aux plats connus et ce qui peut s’inscrire dans un cadre culinaire familier. Une même cuisine exotique peut alors se prêter à des réappropriations singulières en France, ce qui apparaît clairement dans une comparaison avec l’Allemagne. Par exemple, les évolutions de l’exotisme culinaire, au cours des années 1990, mènent à la prédominance d’un exotisme méditerranéen, mais Français et Allemands continuent de sélectionner, dans cet exotisme, ce qui est proche des structures culinaires ou des goûts nationaux. Ainsi, au sein de l’exotisme italien, les magazines féminins allemands valorisent la simplicité et ils sélectionnent de multiples recettes de pizzas – car les recettes à la pâte levée sont fréquentes dans la cuisine allemande – , et de gnocchis, proches de préparations très traditionnelles comme les Knödel ou autres Klösse. Les magazines français élaborent à l’inverse un vaste discours sur la gastronomie italienne, et l’exotisme italien en France présente une très grande diversité de types de plats – plats de pâtes bien évidemment, mais aussi de riz, de légumes, de poisson, de viande –, signe de la richesse que l’on reconnaît à la cuisine italienne.

Dans ce cadre, l’élaboration de l’exotisme consiste en la réduction et en la recomposition de pratiques culinaires étrangères. Cette recomposition n’obéit pas au hasard : elle renvoie à une logique de la synecdoque, cette figure de rhétorique qui permet d’exprimer un ensemble par l’une de ses parties. Ici, l’exotisme repose sur l’usage d’un seul produit exotique qui transforme l’ensemble d’une recette en recette exotique. Par exemple, la présence de l’ananas suffit à transformer une recette tout à fait banale en recette hawaïenne : un « croque hawaïen » est un croque-monsieur assorti d’une tranche d’ananas. La réduction de l’exotisme hawaiien à l’ananas repose sur l’histoire de l’industrie agroalimentaire : c’est aux îles Hawaii qu’ont eu lieu, dans les années 1880, les premières tentatives de mise en conserve de l’ananas. C’est à Hawaii également qu’au début du XXe siècle fut mise au point la première machine de conserverie ; à partir de cette date, les conserves d’ananas de Hawaii sont produites à la chaîne et diffusées par de grandes firmes américaines dans le monde entier, notamment en Europe où elles connaissent un grand succès894.

Dans ce système de représentations, l’exotisme repose également sur la recomposition de pratiques culinaires étrangères à partir d’associations de produits exotiques, associations qui restent pourtant conformes aux goûts français, par exemple la banane et le rhum – association sucrée – dans l’exotisme antillais, alors qu’en Allemagne la banane est associée le plus souvent à des produits salés, dans un pays où la distinction entre saveurs sucrées et salées est moins prononcée qu’en France.

Ainsi les discours élaborés par les magazines féminins sur l’exotisme visent tout d’abord à affirmer la proximité des cuisines exo-tiques avec la cuisine française ; ils codifient les pratiques culinaires étrangères, rendues par là, plus proches des pratiques françaises.

3. Une différence valorisée

Pourtant, à côté de cette codification, les magazines féminins élaborent également un discours sur la valorisation de la différence des cuisines exotiques par rapport à la cuisine française. Bien plus, c’est cette différence même qui est à la source de la séduction qu’exerce l’exotisme. Dans les représentations, l’exotisme culinaire repose en effet sur le charme de l’insolite et l’inattendu des saveurs, des couleurs et des modes de cuisson. C’est pourquoi, tout en étant rendues conformes à la cuisine française, les pratiques culinaires étrangères doivent rester un peu mystérieuses :

Magie des parfums, des saveurs et des couleurs, les épices souffleront sur votre cuisine un vent d’exotisme, de mystère et de merveilles.895

Les représentations situent également l’exotisme à l’opposé du monde quotidien et familier de la cuisine française. Parmi les topoi de l’exotisme, l’exotisme apparaît comme opposé au familier et à la lassitude des choses communes. Dans le domaine culinaire, l’exotisme permet de varier le quotidien et d’égayer la cuisine de tous les jours, de lutter contre l’ennui ou de renouveler la tradition. À cet égard, les discours des magazines sont souvent éloquents :

J’ai constaté bien souvent que l’on se lassait de voir apparaître sur la table de famille, avec une régularité pleine de monotonie, des plats, toujours les mêmes, suivant les jours de la semaine. J’ai donc décidé de renouveler mes menus et ai recherché dans mes carnets des recettes étrangères et exotiques qui apporteront une note originale aux repas.896

L’exotisme permet de sortir de l’ordinaire et d’introduire « un peu de piment » dans l’alimentation quotidienne, pour rester dans le champ sémantique des magazines. Les représentations font également de l’exotisme culinaire ce qui permet de voyager le temps d’un repas, de faire vivre le temps des vacances et de l’ailleurs, qu’il s’agisse d’anticiper le plaisir du voyage ou de ressusciter les souvenirs des vacances. L’exotisme culinaire mène ainsi à la découverte de l’Autre, ce que ne permet évidemment pas la cuisine française qui, quant à elle, fait découvrir au travers des cuisines régionales les différentes facettes des richesses culinaires nationales897. Celui qui « consomme » l’exotisme peut également voyager dans le temps, grâce à une sorte « d’exotisme historique »898 qui, certes, n’est le plus souvent que du domaine de l’anecdote, mais qui mobilise des images plaisantes, lesquelles accroissent l’effet d’exotisme. La lectrice apprendra ainsi que les tamalès mexicains – feuilles de maïs farcies à la viande – avaient séduit, au début du XVIe siècle, le conquérant Cortez, dans un renversement singulier où le conquérant se trouve conquis par la nouveauté culinaire.

Dans la mesure, enfin, où il s’agit bien d’un discours, l’exotisme est un voyage dans les mots qui créent l’exotisme : le seul nom d’un plat, et non pas sa composition, peut suffire à créer la différence et la distance géographique. On se rappellera ce que disait Lévi-Strauss : une nourriture ne doit pas seulement être bonne à manger, mais aussi bonne à penser. Les termes en langue étrangère accroissent l’effet d’exotisme, et ils font rêver, par le mystère qu’ils introduisent, par leur jeu sur les sonorités.

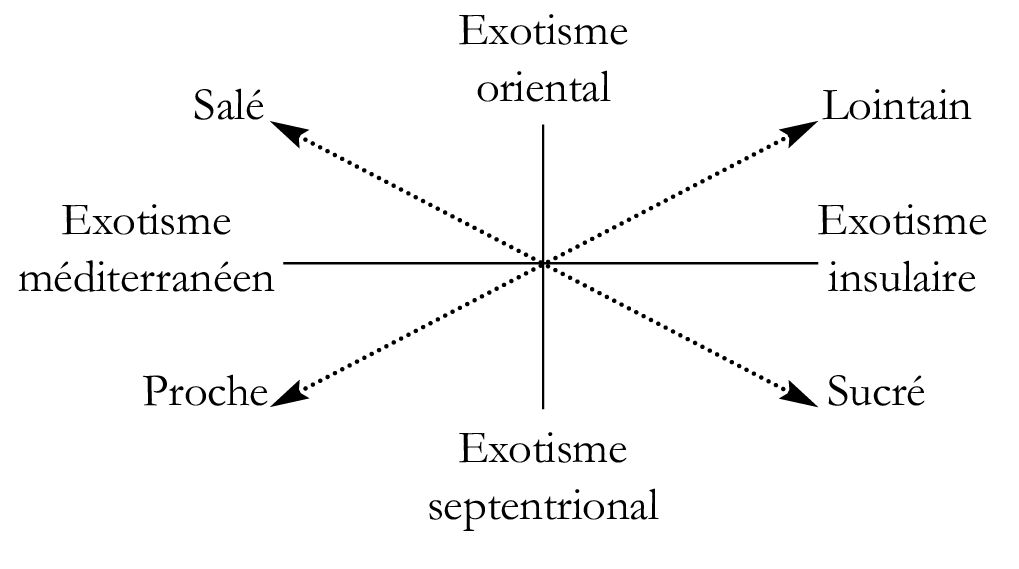

Les discours mettent enfin en évidence les nombreux contrastes de l’exotisme. Il faudrait pouvoir évoquer les contrastes de goûts, de couleurs, mais aussi de fonction ou de saison, constitutifs de bien des cuisines exotiques. Pour en rendre compte de façon plus synthétique, pour voir la structuration des cuisines exotiques entre elles et pour observer quels sont les exotismes qui peuvent s’associer et quels sont ceux qui s’excluent, une série d’analyses factorielles899 a été établie à partir du lexique de chacune des cuisines exotiques, lexique établi par le logiciel d’analyse textuelle Hyperbase. Ces analyses ont permis de repérer une structure moyenne de l’exotisme, autrement dit la façon dont les cuisines exotiques s’associent ou s’opposent les unes aux autres. Ce système fait intervenir une double opposition : la première oppose le proche et le lointain, la seconde sépare les exotismes se situant du côté du salé et des plats de résistance – ou encore les cuisines qui se situent du côté de l’équilibre alimentaire et de la modération – , des exotismes se situant du côté du sucré et des desserts, autrement dit du côté des plaisirs et des débordements de la fête. À partir de cette double opposition, quatre pôles peuvent être définis.

Système de l’exotisme culinaire

Le premier pôle est celui de l’exotisme des îles lointaines. C’est un exotisme au sens le plus classique du terme900, lointain dans l’espace, qui renvoie à des pays chauds, passé de mode aujourd’hui. Du point de vue culinaire, il est marqué par l’importance des fruits, des desserts et de l’alcool. Si l’on se réfère au triangle culinaire de Lévi-Strauss 901, ce pôle se trouve du côté du « peu élaboré », de la nature et du sauvage, bien plus que du côté de la culture. Cet exotisme s’oppose à un exotisme méditerranéen, un exotisme du proche, en pleine vogue actuellement. Du point de vue culinaire, les représentations en font un exotisme aux types de plats très divers, essentiellement des plats de résistance, ceux qui prennent place au centre du repas. C’est une cuisine que l’on veut élaborée et qui a fait l’objet d’une importante transformation culturelle. Elle est pensée, dans ces discours de la presse féminine, comme excellente et gastronomique, et les magazines vont y chercher des menus conçus comme particulièrement équilibrés et bons pour la santé.

L’exotisme oriental est un exotisme de pays lointains, d’Afrique du Nord – l’Orient des Romantiques – et d’Asie extrême-orientale. Il se situe, comme l’exotisme méditerranéen, du côté d’une cuisine élaborée, et il est essentiellement fondé sur des plats de résistance, du côté du salé. Il est conçu, dans les discours, comme particulièrement bon pour la santé en raison des ingrédients qui le composent, et également en raison de ses modes de cuisson particuliers (cuisson vapeur, cuisson au wok) qui préserveraient saveurs et qualités des aliments. Il s’oppose à un exotisme septentrional, situé du côté du proche. Les ingrédients qui le constituent sont beaucoup plus familiers que pour les autres exotismes, et ils renvoient essentiellement aux desserts, qui situent cet exotisme du côté du sucré.

L’exotisme culinaire fait intervenir des couples d’oppositions dans son contenu même : proche/lointain, sucré/salé, élaboré/non-élaboré, gastronomique/rudimentaire, naturel/culturel, saveurs épicées /saveurs familières. Ce qui, dans l’exotisme, compte alors est moins la recherche de ce qu’il contient effectivement – puisque ce contenu est variable – que le constat de la différence qu’il propose par rapport à la cuisine française. Deux mécanismes interviennent donc dans l’exotisme culinaire. Tout d’abord, un mécanisme de projection selon lequel la critique de la cuisine française entraîne la valorisation des cuisines exotiques : l’exotisme représente le domaine où l’on peut trouver ce qui fait défaut à la cuisine française. Ensuite, un mécanisme d’inversion selon lequel les cuisines exotiques sont définies positivement en fonction de la cuisine française. Ainsi, les cuisines exotiques sont dites aussi bonnes pour la santé que la cuisine française peut ne pas l’être, car on prête à certains produits et à certaines cuisines exotiques d’importantes vertus thérapeutiques ; elles sont variées quand la cuisine française est monotone, festives quand nos pratiques ne le sont pas, ou encore elles permettent de solliciter des sens, voire une sensualité, endormis par notre quotidien culinaire. Dès lors, on reconnaît que les cuisines exotiques viennent enrichir la cuisine française, dans une forme de dialogue entre cuisine française et cuisine exotique :

Le mélange des cultures fait partie de notre vie de tous les jours. Les recettes que nous vous donnons pulvérisent gaiement nos habitudes : notre classique rôti de veau bien français, délicieux toujours, devient une fête dépaysante, épicé de gingembre. Le potage aux carottes invite au voyage, pimenté de cumin. La fameuse île flottante... fait flotter vers l’Asie, parfumée à la cardamome !902

L’exotisme constitue alors ce cas, rare, où l’étranger est conçu comme positif et, a priori, sinon meilleur, du moins aussi bon que soi903.

Conclusion

Les discours sur l’exotisme se révèlent ainsi particulièrement riches : ils mettent en scène une représentation de l’Autre à travers les mets, les saveurs, et l’imaginaire élaboré autour de pratiques culinaires étrangères. Riches également car ils révèlent les attitudes face à ce qui n’est pas soi, ici ce qui n’est pas français : il y a crainte, voire répulsion, et en même temps appropriation et désir d’imitation. De là, un double mouvement : dans l’exotisme, les plats, les produits doivent être suffisamment proches de la cuisine française pour être consommés, et suffisamment différents pour être séduisants. L’exotisme se situe ainsi à la juste distance entre une identité complète avec la cuisine française, et une différence radicale à l’égard de cette dernière.

Mais il aurait fallu évoquer également la singularité du cas français dans ces discours sur l’exotisme, notamment quand on le compare au cas allemand. Cette singularité touche par exemple à la notion d’exotisme – très onirique en France (c’est le « goût pour » l’exotisme), beaucoup plus concrète en Allemagne (c’est le « goût de » l’exotisme904). Cette singularité relève également des traditions du discours gastronomique lui-même, puisqu’en Allemagne il faut attendre les années 1970 pour voir se développer, dans la presse féminine, un véritable discours autour des recettes, alors qu’en France, dès les origines, les recettes exotiques sont accompagnées de très abondantes gloses, dans la tradition du discours gastronomique. Ce qui apparaît clairement en tout cas au travers de la comparaison, c’est qu’à l’heure de la mondialisation, l’exotisme culinaire fait apparaître que cette mondialisation n’est pas forcément un processus qui uniformise les différences nationales : dans des pays différents, une même cuisine étrangère se prête à des réappropriations différentes, à des représentations et à des discours singuliers.