NEL luglio 1965, mentre un minuscolo veicolo spaziale di forma ottagonale sfiorava la superficie marziana, mio padre, da poco diciottenne, si trovava su una verde, umida e boscosa collina nei monti Appalachi. Proprio lì, nella vallata sottostante, una piccola azienda di estrazione di gas naturale aveva deciso di mandare un bulldozer a preparare il terreno per una perforazione: poco lontano dalla cittadina di Viper, nel Kentucky, sotto un centinaio di chilometri di azoto e ossigeno, sotto la linea di Kármán,1 l’esosfera e le fasce di Van Allen, al di qua del grande e immenso vuoto dello spazio. Nei giorni in cui riusciva a guidare la vecchia Jeep attraverso il letto del torrente senza ingolfare il motore, mio padre si univa a una squadra di operai in tuta da lavoro a scavare fossi e posare condutture. Di tanto in tanto gli toccava anche trasportare l’alloggiamento della punta della trivella. Aveva sperato di passare l’estate come assistente del geologo, ma nel giro di due settimane ogni uomo disponibile era stato spedito a lavorare sulla collina.

Le notizie su Mariner 4, la prima missione su Marte, erano giunte tramite il Courier-Journal, il quotidiano di Louisville, che arrivava su un camion che si inerpicava lungo stradine di montagna, attraversava miniere di carbone e giungeva infine nel centro della cittadina, abbarbicata lungo il North Fork, la diramazione settentrionale del fiume Kentucky.

Quella mattina mio nonno aveva comprato il Courier da Fouts Drug, tenendolo poi sottobraccio mentre andava a lavorare presso la sede locale del ministero della Salute. Tecnico sanitario, aveva l’incarico di ispezionare i rifugi antiatomici sorti a causa della guerra fredda, disseminati lungo i crinali delle montagne, per assicurarsi che le scorte di cibo non fossero avariate, e analizzare il sangue delle giovani coppie prima del matrimonio, verificando che non soffrissero di sifilide. Era orgoglioso del fatto che tutti in città lo chiamassero «Doc». Pur non essendo medico, faceva iniezioni di penicillina a chi ne aveva bisogno su tutte le colline del Kentucky orientale: a Gilly, a Typo, a Slemp, a Scuddy, a Happy, a Yeaddiss e a Busy. Quando mia nonna non lavorava come parrucchiera, gli dava una mano: le piaceva un sacco usare la macchina a raggi X.

Quella sera l’aria era ancora afosa, mentre mio nonno passava per la Broadway, una strada tutt’altro che ampia a dispetto del nome: un’unica corsia lastricata che si snodava ripida, attorniata da cortili brulicanti di vegetazione. Il nonno entrò in casa, aggrappata come un pipistrello sul ciglio di una scarpata, lasciando il Courier nella camera da letto della mansarda, che sembrava più spaziosa ora che quattro dei sei figli se n’erano andati. Alla fine dell’estate sarebbe partito anche il più piccolo, diretto due ore a ovest, oltre le colline ricoperte di boschi, per frequentare il Berea College. Il nonno appoggiò il giornale sul letto, dov’era sicuro che mio padre lo avrebbe trovato: accanto alla rivista Popular Science, sotto un poster raffigurante la Luna e i suoi crateri.

Mio padre era affascinato dalla missione spaziale, dalla possibilità che la NASA fotografasse il pianeta più simile alla Terra. Quel mercoledì, mentre sulla cittadina di montagna calava l’oscurità, esausto e con i muscoli indolenziti, papà salì in mansarda e vide il titolo. Tra una foto del campione di baseball Willie Mays e un articolo sul Vietnam, c’era quello che stava aspettando: «Grazie al programma Mariner, oggi l’uomo arriverà fino a Marte». Sorridendo, si buttò sul letto e continuò a leggere: «L’umanità estenderà per 215 milioni di chilometri il proprio dito fino a Marte, quasi a toccare l’unico altro corpo del sistema solare sul quale si possa ipotizzare con qualche fondamento che esistano altre forme di vita…»2

Dall’altra parte del Paese, in un canyon a nord di Pasadena, una folla impaziente si era raccolta nel campus del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

All’interno dell’auditorium von Kármán del JPL, da un gruppo di telecamere si dipanava una serie di grossi cavi intrecciati che correvano lungo il pavimento fino ai furgoni parcheggiati all’esterno.3 Radio di tutto il mondo erano collegate in diretta e gli inglesi, avendo noleggiato due minuti interi di tempo del satellite Early Bird, si preparavano a trasmettere una diretta televisiva.4 C’erano trentasette telefoni disponibili: trentasei all’interno del locale adibito a ufficio stampa e uno sulla scrivania del piccolo studio allestito in loco da dove le emittenti televisive lanciavano i servizi.5

Una sonda spaziale dominava la vasta stanza, riempiendo tutto lo spazio dal pavimento fino al soffitto: era uno dei veicoli sostitutivi pronti al volo, in precedenza utilizzato per i test di controllo della temperatura.6 Aveva la stessa struttura ottagonale in magnesio di Mariner 4, gli stessi 260 chili fra attrezzature e strumentazioni. In tutto era composto da 138.000 parti: tubi di alluminio, propulsori per controllare l’assetto, razzi e cablaggio.7 I pannelli solari, contando anche l’apertura dei flap, si estendevano per 7 metri: rivestiti di vetro zaffiro, scintillanti sotto i fasci di luce dei riflettori televisivi, sembravano ali di uno pterodattilo di cristallo.

La posta in gioco era alta. Com’era e come sarebbe accaduto altre volte nel corso del Ventesimo secolo, in quello stesso momento si stava avvicinando a Marte anche una sonda spaziale sovietica. Dopo essere stata lanciata dal cosmodromo di Baikonur appena due giorni dopo Mariner 4, aveva raggiunto Marte. Con grande soddisfazione della NASA, non sarebbe però mai riuscita a trasmettere alcun dato. A metà del tragitto, infatti, i segnali provenienti dai suoi sistemi di comunicazione avevano iniziato a farsi intermittenti, dopodiché il trasmettitore era definitivamente morto. Ora la navicella era diventata una «‘spia russa’ muta»,8 un «missile sovietico marziano ‘morto’».9 Finalmente gli Stati Uniti avrebbero avuto la possibilità di portarsi in vantaggio nella corsa allo spazio.

Solo un problema avrebbe potuto mettere a rischio quel trionfo a stelle e strisce: Mariner 4 doveva puntare e azionare la propria macchina fotografica e riuscire a trasmettere alla Terra le immagini raccolte. E non era un’impresa facile. Marte era così lontano dal Sole che la sonda poteva contare soltanto su 310 watt di energia utilizzabile, l’equivalente di due lampadine.10 La potenza richiesta per trasmettere il flusso di dati era di 10 watt, che sarebbero diventati un decimo di miliardesimo di miliardesimo di watt11 quando questo fosse stato catturato dalle grandi parabole del Deep Space Network, antenne di nuova costruzione posizionate alla periferia di Johannesburg e Canberra e nel bel mezzo del deserto del Mojave.12 E anche qualora i dati fossero arrivati, c’era comunque motivo di preoccuparsi:13 se le immagini fossero state scattate un po’ troppo presto o un po’ troppo tardi? Se la sonda si fosse inavvertitamente allontanata dal pianeta nel momento sbagliato? Se la macchina fotografica non si fosse spenta e avesse cancellato le immagini di Marte continuando a scattare inutili foto allo spazio vuoto?

Erano cinque anni che i sovietici cercavano di raggiungere il pianeta rosso. Nell’esplorazione dello spazio, come del resto in ogni altro settore, erano avversari formidabili.14 Nel 1960, le loro prime missioni avevano coinciso con la visita del presidente Nikita Krusciov all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Krusciov aveva fatto preparare due modelli delle sonde destinate a essere lanciate verso Marte e li aveva portati con sé per mostrarli al mondo. Meno di due mesi prima, il loro miglior ingegnere aerospaziale aveva inviato nello spazio i primi esseri viventi che sarebbero rientrati sani e salvi sulla Terra: due cani, un coniglio grigio, quaranta topi, due ratti e diverse mosche.15

Quella volta, però, i sovietici non erano stati altrettanto fortunati.16 Mentre i delegati si riunivano a New York, il primo razzo diretto verso Marte era salito per soli 120 chilometri prima di ricadere nuovamente sulla Terra, schiantandosi nella Siberia orientale. Anche il secondo lancio fallì: una perdita criogenica determinò il congelamento del cherosene nell’iniezione del motore.17 Krusciov, il quale contava su un’altra splendida dimostrazione del suo ambizioso e appena nato programma spaziale, percorse furibondo i corridoi dell’ONU. Prima che la riunione plenaria si concludesse, arrivò a togliersi una scarpa, brandendola furiosamente contro il delegato di un altro Paese.18

I sovietici ci avrebbero riprovato nel 1962 con altre tre missioni. La prima sonda esplose in orbita, seminando detriti che furono rilevati da una postazione radar statunitense in Alaska. Erano passati appena nove giorni dalla crisi dei missili cubani, e per un istante il Comando della Difesa aerea temette che quei rottami fossero l’inizio di un attacco nucleare sovietico. Anche la terza sonda esplose: il razzo vettore rientrò nell’atmosfera il giorno di Natale, seguito un mese dopo dal carico utile. La seconda, invece, arrivò a 100 milioni di chilometri dalla Terra, effettuando il primo passaggio ravvicinato su Marte. Ciononostante, a causa di un guasto al trasmettitore, esattamente come sarebbe accaduto due anni dopo, fu un testimone muto.19

I sovietici avevano naturalmente tenuto per sé le proprie sconfitte, sbandierando invece i successi, abbastanza numerosi da dimostrare che avevano un notevole vantaggio sugli americani.20 Avevano ottenuto praticamente ogni primato in questa contesa: il primo satellite artificiale,21 il primo animale nello spazio, il primo uomo, la prima donna. Avevano mandato una sonda a schiantarsi sulla Luna per scattare le prime foto del suo lato oscuro, e ora erano pronti a fare propria anche la prima passeggiata nello spazio.

Gli Stati Uniti, invece, avevano portato a termine con successo un’unica missione planetaria: Mariner 2 su Venere.22 Quel che è peggio, la «Missione dei sette miracoli», com’era stata soprannominata la spedizione venusiana, era riuscita per un soffio.23 Era davvero un miracolo che fosse stato possibile raccogliere tutti i dati, arrabattandosi «con un unico pannello solare» e «con il rischio che si guastasse in seguito all’eccessivo surriscaldamento».24

E arrivare a Venere era più facile che spingersi fino a Marte.25 Per raggiungere il pianeta rosso, i sistemi della sonda spaziale dovevano restare in vita per un centinaio di giorni in più e i dati dovevano essere trasmessi attraverso una distanza doppia. All’epoca, i transistor erano ancora strumentazioni nuove e ingombranti e il microchip era appena stato inventato. La potenza di calcolo dell’intero veicolo spaziale era pari a quella di un’odierna calcolatrice tascabile e, per seguire la rotta, la sonda si affidava a un sensore stellare che non era mai stato testato.26 Per la prima volta nella storia, una sonda della NASA sarebbe andata alla deriva nell’oscurità, allontanandosi da tutto ciò che di luminoso brillava nella notte: la Terra, la Luna, il Sole. Proprio come il vecchio marinaio di Coleridge, era pronta a essere «la prima a spaccare quel tacito mare».27

Inizialmente, le missioni Mariner verso Marte avrebbero dovuto essere due:28 due sonde identiche, dette «aerogeneratori volanti».29 Mariner 3 e 4 avrebbero dovuto sorvolare il pianeta a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Ma i piani saltarono quando Mariner 3 fu perso pochi minuti dopo il lancio. Anche se il razzo, un Atlas-Agena, aveva eseguito egregiamente il proprio lavoro, si era subito capito che qualcosa non andava. I dati provenienti da Johannesburg indicavano che la sonda non stava seguendo la traiettoria prevista. La carenatura della prua, progettata per proteggerla dalla compressione del lancio, non si era sganciata correttamente.30 Per nove ore, la squadra operativa aveva tentato l’impossibile per risolvere l’inconveniente. Avevano provato di tutto, compresa l’accensione del motore della sonda, ma alla fine le batterie si erano esaurite e Mariner 3 era andato alla deriva in orbita intorno al Sole.31

Marte e la Terra si allineano rispetto allo stesso lato del Sole solo una volta ogni ventisei mesi,32 quindi la NASA aveva poche settimane per trovare una soluzione prima che Marte si allontanasse. Il materiale della carenatura della prua era stato fabbricato e testato nella densa pressione atmosferica terrestre e ci si era resi conto che, nel vuoto dello spazio, il rivestimento in fibra di vetro a nido d’ape aveva iniziato a scoppiettare come pop-corn, espandendosi fino a curvare la struttura.33 Gli ingegneri avevano lavorato ventiquattro ore su ventiquattro, giungendo infine alla conclusione che il rivestimento a nido d’ape poteva comunque essere utilizzato, praticando piccoli fori in ogni cella per equalizzare la pressione.34

Appena ventitré giorni dopo il fallimento di Mariner 3, contro ogni previsione, Mariner 4 era pronto per il lancio. La notte prima del decollo se ne stava posizionato sulla rampa di lancio 37, illuminato dalla sfolgorante luce dei riflettori.35 Quando arrivò il mattino, i suoi motori ruggirono e la sonda si sollevò da Cape Canaveral sospinta da un vettore Atlas. Quando il razzo si sganciò, si staccò anche la carenatura della prua, esattamente come previsto.36

Uscito dal cono d’ombra della Terra, Mariner 4 cominciò il viaggio nello spazio. Il suo primo compito era localizzare la remota Canopo, la stella di riferimento che il sensore di bordo avrebbe usato per orientarsi durante la navigazione. Il sensore si agganciò prima ad Alderamin, molto più a nord, quindi puntò a sud, prima su Regolo, poi su Naos, dopodiché su un gruppo di tre stelle senza nome.37 Alla fine individuò Canopo, intercettando tuttavia di lì a poco un fascio di luce vagante, per poi puntare nuovamente su Regolo. Il sensore perse la rotta non meno di quaranta volte nel corso di quella lunga crociera, mentre piccole particelle di polvere e frammenti di vernice, che brillavano violentemente alla luce del Sole, continuavano a staccarsi e a entrare nel suo campo visivo.38

La sonda avanzò a fatica per tutto il tragitto verso Marte, superando comunque quel viaggio di 523 milioni di chilometri e un’orbita intorno al Sole.39 La NASA esisteva soltanto da sette anni e quei 250 chili di tecnologia divennero immediatamente la più grande impresa spaziale americana.

Nella sala di controllo del JPL, affollata di uomini con camicie a mezze maniche e cravatta scura e sottile attaccata al colletto con una clip, era presente anche Bob Leighton, il capo della squadra di elaborazione grafica di Mariner 4. Che esistesse un gruppo addetto all’elaborazione grafica era già di per sé qualcosa di bizzarro: normalmente, all’epoca si pensava che le foto fossero poco importanti. «Le fotografie non sono scienza. Servono solo per comunicare con il pubblico», dichiarò un membro della NASA responsabile delle missioni lunari Ranger.40

Ma Leighton amava profondamente la fotografia.41 Sapeva come lavorare su un’immagine, come rendere al meglio uno schema di luce. Sapeva cosa significava vedere davvero qualcosa. Aveva avuto un’infanzia povera in California, cresciuto da una madre single che si guadagnava da vivere come domestica in un albergo di Los Angeles. Non molto tempo dopo il diploma, un insegnante di fotografia del liceo gli aveva trovato un lavoro in un laboratorio fotografico per un’agenzia pubblicitaria di Hollywood. Leighton avrebbe potuto benissimo diventare un fotografo professionista, se il suo amore per l’ordine e l’efficienza non avesse avuto la meglio su di lui. Nel 1939 aveva gettato via per errore quelli che pensava fossero scarti, scoprendo poi che si trattava dei negativi sottoesposti a luce blu di un elegante piroscafo che navigava sotto il Golden Gate Bridge scattati da un cliente. Era stato licenziato ed era tornato al City College di Los Angeles. Al terzo anno era passato al dipartimento di Fisica del Caltech (California Institute of Technology), per non lasciarlo più, entrando nel corpo docente nel 1949.

Leighton aveva trascorso il decennio precedente al lavoro su Mariner 4 presso l’Osservatorio di Monte Wilson.42 Con un budget limitato, aveva realizzato un dispositivo di stabilizzazione delle immagini, un «orientatore», e aveva scattato foto ai pianeti. Avrebbe dovuto osservare le stelle e le galassie, tracciare l’effetto batocromo, fare scoperte fondamentali nel campo dell’astrofisica, e non starsene a osservare i pianeti, considerati troppo piccoli, freddi e vicini per fornire informazioni significative sulla natura dell’universo. Ma siccome di tanto in tanto non riusciva a resistere, quando in giro non c’era nessuno, in genere in occasione di ricorrenze come il Ringraziamento e la vigilia di Natale, dava una sbirciatina di nascosto attraverso il telescopio di 1,5 metri.

Uno degli studenti di Leighton43 era stato da poco assunto al JPL e aveva raccontato ai nuovi colleghi44 come il suo ex professore fosse capace di rimuovere alcuni effetti della turbolenza atmosferica e realizzare filmati sul Monte Wilson: splendidi filmati, per la prima volta a colori, della rotazione di Marte. Quando finalmente si decise di includere in via sperimentale nella missione anche una squadra addetta alle riprese televisive, lo studente supplicò il suo vecchio professore: «Bob, come dovere verso la nostra comunità, devi preparare una tua proposta per le riprese su Marte. L’altra che abbiamo è terribile».45

Leighton acconsentì e nel giro di pochi mesi progettò un dispositivo dotato di una telecamera a scansione lenta in grado di scattare ventuno fotografie di Marte nell’arco di venticinque minuti.46 La speranza era quella di raccogliere le immagini dell’Elysium Mons e del Trivium Charontis, arrivando fino al Zephyria Planum e al Mare Cimmerium, riuscendo a inquadrare anche il deserto di Electis prima di passare a sud del Sinus Aonius.47 Per ogni scatto, l’otturatore della fotocamera sarebbe rimasto aperto per un quinto di secondo. Le immagini sarebbero state registrate su un nastro magnetico e poi trasmesse via radio alla Terra attraverso l’antenna ad alto guadagno di Mariner 4. In un certo senso, era la prima fotocamera digitale al mondo.48

Per decenni, anche nelle osservazioni telescopiche condotte nei giorni con condizioni ideali, Marte non era mai apparso più vicino di quanto non sia la Luna a occhio nudo. Le immagini del sistema di Leighton trasmesse da Mariner 4 sarebbero state incalcolabilmente migliori, arrivando a definire zone di 3,2 chilometri di diametro. Avrebbero dato al mondo una visione di Marte «faccia a faccia». Come Martin Lutero, che promuoveva un rapporto diretto con Dio, quella visione avrebbe eliminato la necessità di un interprete o un «sacerdote scientifico», come disse il membro più giovane del gruppo di Leighton.49 Le immagini avrebbero potuto essere diffuse in tutto il mondo così che tutti potessero vederle, in una lingua che tutti avrebbero capito.

Ma Leighton sapeva che fotografare Marte era più di una semplice opportunità per condividere le scoperte di quella missione direttamente con l’opinione pubblica: sarebbe stato il culmine di una lunga ricerca per osservare un’entità che non avevamo mai incontrato, sulla quale ci interrogavamo da secoli. Che cos’era davvero Marte?

Per quanto strano possa sembrare, Marte non è sempre stato inteso come un luogo. Gli antichi sapevano che in lui c’era qualcosa di intrigante. I babilonesi notarono che seguiva una strana orbita nel cielo notturno, distinta da quella delle stelle «fisse».50 Nell’immensa notte, tutto si muoveva all’unisono tranne cinque minuscoli punti «erranti»: di questi, solo uno appariva come una fiammeggiante torcia rossa.51

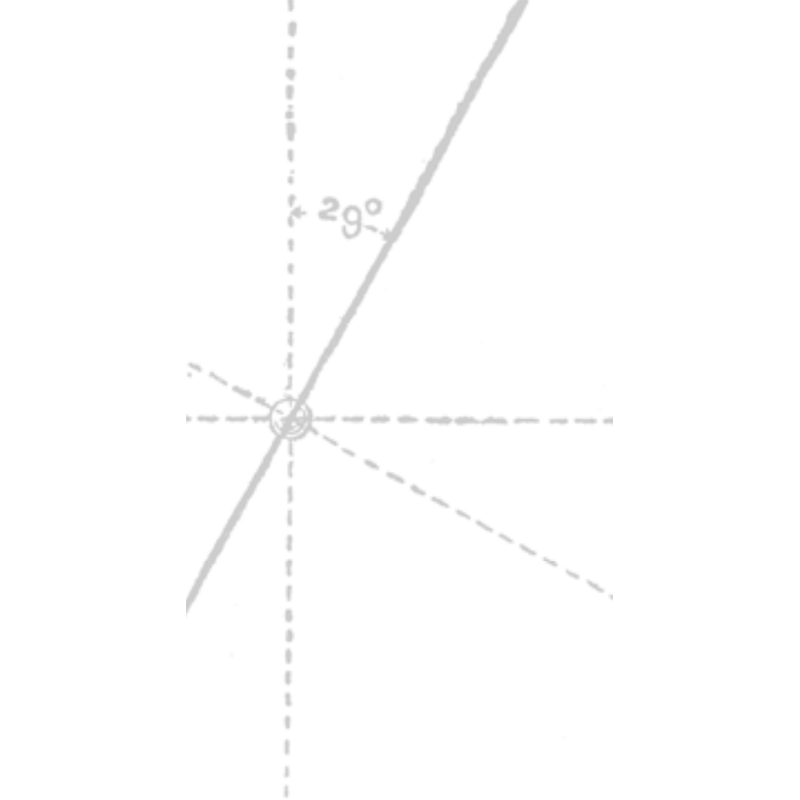

A rendere misterioso il pianeta non era solo il suo colore caratteristico, ma anche il suo moto. Notte dopo notte, Marte si spostava verso est rispetto alle altre stelle, ma ogni due anni circa, per una decina di settimane, invertiva improvvisamente la rotta e si muoveva a ritroso rispetto allo zodiaco, dirigendosi verso ovest per sessanta-ottanta giorni prima di riprendere il suo normale corso, tracciando così un’orbita allungata,52 a volte di dimensione minore, altre maggiore. Da questo, Platone concluse che i pianeti erano dotati di anima, perché, così ragionò, che cosa potevano essere quei moti retrogradi se non espressioni di libero arbitrio?53

Soltanto dopo che Galileo Galilei guardò attraverso un cannocchiale da una terrazza di Padova, Marte iniziò la propria trasformazione: non fu più un semplice baluginio di luce e diventò un mondo vero e proprio. Nel giro di poche settimane, Galileo capì non solo dove si trovasse rispetto ad altri corpi celesti, ma anche che cosa fosse. Lo scienziato costruì il suo perspicillum, o telescopio, con le sue mani.54 Lo montò su un supporto e, a causa del minuscolo campo visivo, dovette rimanere completamente immobile, prendendo a malapena fiato e sperando che il freddo della sera non facesse appannare il vetro.55 Ma attraverso quel minuscolo obiettivo56 stabilì che Marte era un corpo sferico illuminato dal Sole.57

Galileo non era certo che quell’oggetto celeste fosse come la Terra. In una lettera del 1612 scrisse: «Se poi si possa probabilmente stimare nella Luna o in altro pianeta esser viventi e vegetabili diversi, non solo dai terrestri, ma lontanissimi da ogni nostra immaginazione, io per me, né lo affermerò, né lo negherò, ma lascerò che più di me sapienti determinino sopra ciò».58

La ricerca per determinare la natura di Marte attraverso una sua migliore osservazione sarebbe proseguita per secoli. Quando Galileo appoggiò per la prima volta l’occhio sul suo rudimentale telescopio, il pianeta appariva grande come un seme di papavero.59 Ma presto le lenti concave lasciarono il posto a quelle convesse, invertendo l’immagine: una minima scomodità in cambio del vantaggio di un campo visivo molto più ampio.60 Le lunghezze focali cominciarono ad aumentare e nuove tipologie di lenti ridussero le distorsioni ottiche che Galileo aveva cercato di attenuare con una rondella di cartone.

Nel 1659 l’astronomo olandese Christiaan Huygens, puntando il telescopio dalla finestra della soffitta della grande casa paterna dell’Aia, disegnò la prima mappa di Marte.61 All’interno di un cerchio, tracciò a inchiostro uno scarabocchio a forma di V per segnalare una macchia scura sulla superficie del pianeta. Nelle notti a venire, vide scomparire e riapparire quella macchia indistinta.62 La sua forma ricordava vagamente quella di una clessidra e fu il primo elemento della superficie del pianeta a essere individuato. In seguito sarebbe stato chiamato proprio Hourglass Sea, «Mare della Clessidra».63 Dopo avere montato un minuscolo strumento di misurazione sulla lente del telescopio, Huygens stimò con una certa precisione che le dimensioni di Marte fossero pari all’incirca al 60% di quelle terrestri.64

Non senza sorpresa, scoprì anche che la durata del giorno marziano era di circa ventiquattro ore, praticamente identico a quello della Terra.65 Queste e altre similitudini tra i due pianeti alimentarono ogni sorta di ipotesi su possibili abitanti di Marte. Huygens teorizzò la presenza di esseri intelligenti, sostenendo che i pianeti non potessero essere visti come «nient’altro che vasti deserti, rocce e pietre prive di vita e inanimate», perché ciò equivaleva a considerarli «inferiori alla Terra per dignità e bellezza, cosa che nessun intelletto consentirebbe di affermare».66

L’astronomo olandese arrivò perfino a formulare ipotesi sulla matematica extraplanetaria, immaginando tabelle di seni e logaritmi, poiché «non v’è altra ragione se non l’idea antica di essere noi i migliori in tutto quanto l’universo, che impedisca loro di compiere felici scoperte e di essere geniali nelle loro invenzioni come lo siamo noi».67

* * *

Nel frattempo, all’Università di Cambridge, Isaac Newton studiava i principi dell’ottica di un nuovo telescopio: il riflettore. Poiché le lenti dell’epoca non riuscivano a mettere a fuoco allo stesso modo la luce rossa e quella blu, gli oggetti luminosi apparivano offuscati da un alone colorato.68 Così, invece di usare una lente, Newton progettò un prototipo che riflettesse la luce attraverso uno specchio metallico curvo composto da sei parti di rame e due di stagno. Il suo riflettore era uno strumento minuscolo, lungo 16 centimetri, capace di ottenere un ingrandimento di appena trentacinque volte.69 Nel giro di un secolo, tuttavia, il progetto di Newton sarebbe stato migliorato radicalmente,70 consentendo di ingrandire come mai prima i corpi celesti.71

Nel 1773, William Herschel, un musicista di origine tedesca residente a Bath, in Inghilterra, cominciò a costruire specchi nel tempo libero. Assistito dalla brillante sorella minore Caroline, la quale avrebbe scoperto moltissime comete e nebulose, finì con il realizzare decine di telescopi rifrattori.72 Dal suo giardino esposto a sud, fu il primo a rilevare la debole luce di Urano. Rivolse la sua straordinaria strumentazione artigianale anche su Marte, scoprendo che il pianeta aveva calotte polari bianche,73 «nuvole e vapori che si muovono nell’atmosfera»74 e cicli stagionali simili a quelli della Terra.75 Nel 1784, Herschel pronunciò un discorso alla Royal Society in cui descrisse Marte come una specie di copia della Terra, osservando che i suoi abitanti godevano «probabilmente di una situazione per molti aspetti simile alla nostra».

Mentre le osservazioni del pianeta proseguivano, tutti si conformavano all’idea di Marte come un’altra Terra, un pianeta con oceani da navigare e terre da percorrere, un luogo che potevamo riconoscere, sentire vicino e immaginare.

L’ipotesi che quel pianeta fosse come il nostro accelerò le ricerche per consentirne una migliore osservazione. Il telescopio riflettore di Newton fu presto superato, poiché il metallo degli specchi usati nei grandi telescopi riflettori si appannava rapidamente e il processo di lucidatura ne distorceva spesso la curvatura. I telescopi rifrattori, come quello di Huygens, che utilizzavano due lenti invece di due specchi, tornarono invece in auge nel Diciannovesimo secolo, crescendo sempre più di dimensioni, fino ad arrivare ad avere lenti talmente grandi che la forza di gravità cominciò a far collassare il vetro su se stesso. Avvennero importanti scoperte su Marte, si seguirono i cambiamenti stagionali del pianeta, si identificarono le sue lune. I telescopi, questi strumenti magici, ci trasportavano attraverso lo spazio e ci mostravano ciò che non avevamo mai visto prima. Per centinaia di anni sarebbero rimasti il nostro unico strumento per capire Marte.

Non molto tempo dopo la laurea convinsi mio padre ad accompagnarmi in uno dei miei viaggi nel deserto. Prese l’aereo con me (cosa che aveva fatto solo poche altre volte nella vita) e volammo dal Kentucky ad Atlanta e poi a Tucson. Noleggiammo un’auto e guidammo fin nel Vecchio West, in Arizona, arrivando su una collina che si eleva circa un chilometro al di sopra della San Pedro River Valley. Presso il Vega-Bray Observatory c’era un piccolo albergo, oggi chiuso ormai da diversi anni.

Facemmo il check-in, quindi andammo a vedere i telescopi. C’erano un riflettore da 46 centimetri sotto un tetto scorrevole, due Meades da 30 centimetri e un Maksutov-Cassegrain da mezzo metro. Adocchiammo un telescopio riflettore da 20 centimetri ottimizzato per l’osservazione dei pianeti, che posizionammo sul punto di osservazione subito dopo il tramonto. Non c’era alcun sistema di tracciamento o computer, solo un meccanismo di avvistamento, che era sufficiente: mio padre sapeva tutto del cielo notturno.

Quando ero piccola, lui trascorreva ore in giardino con le mappe celesti della rivista Astronomy strette sotto il braccio. Anche se gli sarebbe piaciuto studiare e lavorare come geologo o astronomo, doveva sbarcare il lunario e aveva trovato un posto presso il distaccamento statale del ministero della Salute, proprio come mio nonno. Avevo osservato molte volte il cielo notturno attraverso il suo enorme binocolo, che non riuscivo a tenere fermo tra le mani, mentre lui mi aiutava sempre a reggerlo.

Quando facemmo quel viaggio io ero già stata all’Osservatorio Lick e a quello di Monte Wilson, avevo passato diverse estati come stagista alla NASA, visitato le cupole di osservazione più grandi al mondo e visto i dati che i telescopi più all’avanguardia potevano trasmettere sugli sfarfallanti schermi dei computer. Ma guardare il cielo attraverso quel telescopio a medio raggio al Vega-Bray era diverso.

Quella notte nel deserto percepii per la prima volta ciò che anche Galileo e altri pionieri dell’astronomia devono aver provato, qualcosa che nell’era dei computer è andato perduto. La planetologia era una scienza avviata da studiosi dilettanti. Prima che avesse inizio l’era spaziale, ogni astronomo aveva un rapporto diretto con il cielo notturno. Stavano svegli mentre tutti gli altri dormivano, soli con la loro scienza e i loro pensieri, immersi nell’ambiente fisico. Puntavano il telescopio su un puntino nel cielo e quel puntino diventava per loro un mondo. Fra tutte le migliaia di fonti luminose, quello era diverso. Uno era circondato da anelli; un altro aveva minuscole lune che gli giravano attorno come biglie; quella specie di cappellino di alabastro era una calotta polare; quello era un vero e proprio mondo.

Lì, in piedi, nell’aria frizzante della notte, in compagnia di mio padre, con il telescopio davanti agli occhi, sentivo di essere in comunicazione non solo con Marte, ma anche con Galileo, Huygens, Newton, Herschel. Non si può osservare un simile spettacolo e non desiderare di vederlo meglio!

Mentre strizzavo gli occhi, dopo aver regolato le lenti del telescopio, l’unica cosa che avrei voluto era volare fino a lì. O almeno riuscire a stabilizzare l’immagine. Maledicevo l’atmosfera che non lo permetteva: lo stesso cielo che ci dona la vita, ci regala la pioggia e proietta la nostra ombra. Anche l’aria rarefatta dell’Arizona tremava e turbinava, perturbando il cielo. Divorata dalla curiosità e dalla frustrazione, riuscii a capire perché, nel Ventesimo secolo, ci eravamo dovuti allontanare dal nostro pianeta.

Duecentotrentuno giorni dopo il lancio di Mariner 4, la notte del 15 luglio 1965, i minuscoli aghi della telescrivente del JPL cominciarono a muoversi forsennatamente. Leighton fu probabilmente travolto da un’ondata di emozioni: quelle provenienti da Mariner 4 sarebbero state le prime immagini ravvicinate di qualunque cosa si trovasse oltre la Luna, visto che durante la missione su Venere non erano state scattate foto. Leighton conosceva bene la differenza tra sapere qualcosa di un luogo e vederlo, e così pure i membri del suo team. Anche Bruce Murray, che aveva da poco conseguito il dottorato di ricerca, se ne rendeva conto: «Guardare un pianeta per la prima volta… non è una cosa che è capitata molto spesso nella storia dell’umanità».76

I pacchetti di dati erano trasmessi da Marte alla Terra, catturati dall’enorme antenna della stazione di tracciamento del Goldstone Deep Space Communications Complex, nel deserto del Mojave, e inviati via telescrivente alla sezione Voyager Telecommunications del JPL.77 Leighton pensò che i bit delle immagini fossero come tante perle disposte a chilometri di distanza l’una dall’altra lungo un filo che legava la Terra a Marte.78 La velocità di trasmissione dei dati era di soli 8 bit e un terzo al secondo,79 quindi ci sarebbero volute otto ore per trasferire completamente la prima immagine: otto ore trascorse a mangiarsi le unghie, otto ore di pura suspense.80

Il giorno precedente, mentre Mariner 4 si avvicinava a Marte, il team operativo aveva deciso di trasmettere un comando (DC-25) con un segmento di codice aggiornato per avviare un’azione di scansione della piattaforma, che avrebbe identificato il pianeta, seguito da un secondo comando (DC-26) che avrebbe garantito l’arresto della telecamera, impedendo di registrare sopra le immagini già acquisite.81 I dati ricevuti prima dell’invio del codice indicavano che il registratore a nastro – montato all’ultimo minuto a causa di un problema tecnico con la strumentazione originale – era partito e si era fermato, ma c’erano stati alcuni errori. Ci sarebbero volute molte ore, forse giorni, prima che i computer riuscissero a comporre una fotografia vera e propria, e ci si chiedeva se i comandi dovessero essere inviati o potessero invece in qualche modo confondere l’elaboratore.

Dick Grumm non sopportava l’attesa. Era il responsabile del registratore a nastro, e lui e pochi altri ingegneri cominciarono a discutere su come si potesse fare per controllare i dati. Divenne una sorta di gara, e l’idea vincente fu stampare i singoli flussi di dati – gruppi di cifre che indicavano la luminosità di ogni pixel – su un rotolo di nastro adesivo.82

Mentre i colleghi tagliavano il nastro a strisce e le attaccavano alle pareti, Grumm andò in un colorificio alla ricerca di sei diverse tonalità di gessetti grigi, una per ogni bit dell’immagine.83 Alla fine fu costretto a comprare una scatola di pastelli Rembrandt: i gessetti erano per le scuole elementari, non per gli artisti, scoprì, e comunque non esistevano sei gradazioni di grigio.

Al suo ritorno, trovò assemblato un enorme disegno da colorare in base ai numeri. L’immagine di Mariner 4 che alla fine sarebbe stata condivisa con il pubblico era in bianco e nero, ma per la versione di Grumm, che impiegava colori diversi secondo la scala di luminosità, furono usati pastelli che andavano dall’ocra chiaro alla terra d’ombra bruciata, al rosso indiano. Dick aveva provato anche una tavolozza di colori viola e una verde, ma il rosso sembrava rendere nel modo migliore le tonalità della scala di grigi. Senza contare che riprendeva anche i colori originali di Marte.

Quando, con un certo nervosismo, un gruppo di addetti alle pubbliche relazioni apprese quello che stava succedendo, andò subito a cercare Grumm. Non volevano che la stampa, impaziente, entrasse in possesso di un’immagine incompleta e autoprodotta invece che di una vera fotografia della superficie marziana. Grumm rifiutò di fermarsi, sostenendo che si trattava di un lavoro di ingegneria, che aveva semplicemente bisogno di verificare che il suo registratore a nastro funzionasse. Lo lasciarono continuare nascosto dietro un separé, sorvegliato da un addetto alla sicurezza. Ma la stampa lo scoprì e la sala fu messa sotto assedio da reporter, giornalisti di emittenti televisive e inviati delle radio. Poiché restava ancora molto da colorare, l’immagine, che avrebbe dovuto essere un quadrato di 200x200 pixel, era ancora un rettangolo, ma ben presto si cominciò a intravedere il profilo del pianeta. Mariner 4 aveva scattato la prima fotografia ravvicinata di Marte.

Anche se la foto ritraeva per metà il pianeta e per l’altra metà l’oscurità dello spazio, fu accolta con tripudio in tutto il mondo. Il principale quotidiano francese pubblicò la prima immagine renderizzata al computer occupando cinque colonne in prima pagina. «MERAVIGLIOSO!» titolò l’Evening News di Londra. Quando gli fu mostrata la foto, papa Paolo VI scrisse sui margini: «Vidimus et admirati sumus», abbiamo visto e siamo rimasti ammirati.84

La telecamera era coperta dalla nebbia e alcune linee di scansione si erano corrotte, determinando la presenza di striature nell’inquadratura.85 «La risoluzione era terribile, non si vedeva molto», ricorda l’ingegnere del JPL John Casani.86 Ma le immagini sarebbero migliorate a mano a mano che Mariner 4 si fosse avvicinato al pianeta, quando l’illuminazione del Sole fosse stata più obliqua, creando un maggiore contrasto.

Tra le striature delle prime due immagini c’era una zona scura che sembrava corrispondere a una formazione sul terreno. Era larga una ventina di chilometri ed era a forma di W. Quando arrivò anche la terza foto, furono identificati altri particolari, fra i quali una macchia più piccola, di 3 chilometri di diametro. Colline basse, forse? Le prime tre immagini furono rilasciate alla stampa per una rapida occhiata. Per quanto riguardava la loro interpretazione, il direttore del centro invitò alla pazienza, ricordando al pubblico che i suoi uomini erano ormai allo stremo delle forze.

Leighton si servì di alcuni espedienti elettronici per migliorare la qualità, come la cancellazione delle linee evidentemente aberranti derivanti da una scansione difettosa. Ma quando arrivò al settimo fotogramma rimase di stucco, incredulo di fronte a quanto vide. Convocò immediatamente Jack James, il direttore della missione, e Dan Schneiderman, il responsabile del progetto, in una stanzetta riservata e mostrò loro la minuscola Polaroid. I due fissarono l’immagine piuttosto delusi. Non era affatto quello che si aspettavano. Alla fine, Schneiderman espresse a voce alta il pensiero di tutti e tre: «Abbiamo un vantaggio di venti minuti rispetto agli altri nel laboratorio per cominciare a cercarci un nuovo lavoro».87

Quasi nessuno si sarebbe aspettato di vedere ciò che il settimo fotogramma aveva rivelato, e tanto meno quel che avrebbero mostrato le immagini successive. Mio Dio, è la Luna, pensò Norman Haynes, uno degli ingegneri di sistema.88 Nelle foto comparivano crateri, tutti perfettamente conservati, il che significava che il pianeta era inattivo e desolato. La crosta non era stata inghiottita dai movimenti della tettonica a placche e, soprattutto, la superficie non era stata erosa dalle acque. Quei crateri significavano che non c’era stata riemersione, né alcun tipo di erosione da liquidi simile a quella subita dalla Terra. Come per la Luna, sembrava che non fosse mai esistita in superficie una quantità significativa di acqua allo stato liquido: niente piogge, niente oceani, niente torrenti, niente stagni.

Confusi, gli uomini del programma Mariner 4 non divulgarono le immagini per giorni, cercando di comprendere le implicazioni di ciò che stavano osservando. Infine, il presidente Lyndon Johnson, che aveva seguito la missione con profonda attenzione, organizzò una conferenza stampa presso la Casa Bianca. Solo pochi mesi prima, aveva dedicato il discorso inaugurale del suo mandato proprio al programma spaziale, rivolgendosi a un Paese ancora scosso dall’assassinio di John Fitzgerald Kennedy.89 Aveva chiesto alla folla di pensare a come il nostro mondo sarebbe apparso dal razzo che in quel momento stava sfrecciando nello spazio verso Marte, come se fosse «il mappamondo di un bambino, appeso nello spazio, con i continenti simili a tante mappe colorate attaccate sulla superficie». Aveva invitato tutti a immaginare gli altri esseri umani come compagni di viaggio su quel minuscolo puntino che era la Terra, per rendersi conto di come il tempo concesso a ciascuno di noi fosse pari a poco più di un istante. Ora che erano giunti i risultati di Mariner 4, quel minuscolo puntino era più isolato che mai.

Quando, il 29 luglio, due settimane dopo il passaggio della sonda vicino a Marte, Leighton salì sul podio nella East Room della Casa Bianca, spiegò come il primo sguardo ravvicinato dell’uomo sul pianeta rosso avesse rivelato che almeno una parte della sua superficie era disseminata di enormi crateri.90 «È un fatto importante…» osservò con tono grave, inclinando leggermente il capo a sinistra.91 Dai suoi appunti lesse dei quasi settanta crateri individuati nelle immagini, il cui diametro variava dai 5 ai 125 chilometri. Avvicinandosi al microfono, descrisse come la loro densità fosse «comparabile a quella degli altipiani lunari, profondamente craterizzati». Era «un fatto scientificamente sorprendente».

Dopo aver visto le immagini, Lyndon Johnson sospirò: «Potrebbe essere, chissà, che la vita come la conosciamo… sia più unica di quanto molti abbiano pensato».92

La strumentazione della sonda aveva inoltre rivelato che Marte possedeva un’atmosfera estremamente rarefatta.93 La pressione era minima, pari a pochi millesimi rispetto a quella terrestre, fattore che contribuiva a spiegare perché i meteoroidi in arrivo non si disintegravano quando si avvicinavano. L’anidride carbonica, rilevata in piccolissima quantità con uno spettrografo dalla Terra e che si pensava fosse soltanto una minima parte dei componenti dell’atmosfera marziana, si rivelò essere in buona sostanza l’unico elemento che la formava. La temperatura al suolo era glaciale, -100 °C, e non c’erano segnali dell’esistenza di un campo magnetico protettivo. Le immagini mostravano una superficie ricoperta di crateri in tutte le zone che la sonda era stata in grado di fotografare.

La realtà di quel mondo gelido, aspro e inabitabile andava oltre tutto ciò che gli scienziati avevano ipotizzato, superando addirittura l’immaginazione dei grandi scrittori di fantascienza. «Crateri? Perché non avevamo pensato ai crateri?» domandò Isaac Asimov a un amico, dopo aver visto le immagini di Mariner 4.94

Le nostre sfrenate fantasie sul pianeta rosso e sulle sue immense potenzialità erano sfumate. Per secoli l’umanità aveva pensato che Marte fosse simile alla Terra, e quando finalmente il suo mistero era stato svelato, si era scoperto solo un pianeta desolato. Il 30 luglio, il New York Times annunciò mestamente ciò che i partecipanti alla conferenza stampa avevano faticato ad ammettere perfino con se stessi: con ogni probabilità Marte era «un pianeta morto».95