APPESA alle pareti del mio ufficio c’è una piccola stampa di una delle quattro foto scattate da Mariner 4. È capovolta e leggermente inclinata perché l’orientamento corrisponda al nord geografico. L’immagine è in bianco e nero, con i bordi scuri. La luce del Sole colpisce di taglio l’irregolare superficie marziana; i raggi illuminano il bordo dei crateri, proiettandone l’ombra sul lato opposto.1 La tengo sul muro accanto alla scrivania perché ha molto da insegnare su ciò che significa fare scienza su altri pianeti: l’immagine è sgranata e il suolo, ancorché visibile, ha un colore sbiadito e appare lontano e scabro. So che si tratta di Marte, per la precisione il vasto territorio a sud della regione dell’Amazonis Planitia, ma non è il Marte che conosco.

Accanto a questa fotografia ho anche una copia della mappa del pianeta usata nel 1962 per preparare la missione Mariner 4. Era stata redatta su richiesta dell’aeronautica militare degli Stati Uniti ed è la stessa che mezzo secolo fa si trovava appesa nei corridoi del Jet Propulsion Laboratory.2 La differenza non potrebbe essere più netta. La superficie di Marte è liscia, colorata a tinte pastello pesca e grigio.3 Aree chiare e scure sono impreziosite da nomi scritti sinuosamente per seguire l’andamento curvilineo del paesaggio: gli archi del Thaumasia Planum sopra il Solis Lacus; il Mare Hadriaticum disposto a ferro di cavallo intorno all’Hellas Planitia. Sopra e sotto la proiezione di Mercatore del pianeta ci sono sei rappresentazioni di dimensioni minori del globo marziano che spiccano nell’oscurità dello spazio come tante palline di Natale.4 Mentre l’immagine di Mariner è il prodotto di una serie di pixel statici, questa mappa è la rappresentazione di un mondo. È ipnotica, gravida di significati. Ogni luogo, ogni orientamento, formazione, sfumatura e punto sono l’indiscutibile risultato di un’interpretazione umana di un’osservazione scientifica.

So che cosa significa tracciare una mappa. Ho imparato a effettuare rilievi nella Sierra Nevada, durante un seminario invernale nella terra di nessuno fra la Valle della Morte e il deserto del Mojave, dove le strade segnano il paesaggio curvo e bianco come cicatrici. Era un angolo di mondo di cui non importava davvero a nessuno, ma noi eravamo lì per una sfida: tradurre gli effetti di un milione di anni di movimenti tellurici ed erosione della crosta terrestre in quella landa selvaggia in una serie di linee ordinate impresse sui fogli di una mappa.

Su quelle montagne aride dormivo in una piccola tenda gialla, alzandomi ogni mattina al sorgere del sole. Mi infilavo una vecchia felpa pesante, facevo colazione con una tazza di metallo tutta ammaccata, prendevo la bussola e raggiungevo gli altri studenti ai furgoni. L’aria era tersa, fredda, immobile e faceva sembrare tutto più vicino. Guidavamo per tantissimi chilometri e passavamo la giornata sui territori alluvionali del deserto, seguendo antichi letti di fiumi e risalendo pendii rocciosi.

Il professore, un grande esperto di tettonica a placche, si chiamava Clark Burchfiel. Aveva i denti radi e aveva imparato a giocare a football quando ancora i caschi di protezione erano di cuoio. Da circa quarant’anni aveva riconosciuto la conformazione geologica frammentata della Valle della Morte5 e ci insegnò a prestare attenzione agli affioramenti rocciosi, dove potevamo individuare l’orientamento della faglia. Con la piccozza staccavo minuscole schegge degli affioramenti per ispezionare i minerali, portandola sopra la testa per imprimere sufficiente forza, quindi ruotandola e assestando il colpo, producendo un suono simile a quello che fa un dente quando si spezza. Annotavo le coordinate GPS dei punti dove un tempo il quarzo fuso era fuoriuscito dai filoni-strato; segnavo la posizione in cui le rocce fragili e frastagliate avevano ceduto spazio al sedimento di ciottoli e in seguito al materiale alluvionale.

Una sera, Clark mi mostrò una roccia i cui minerali sembravano essere stati schiacciati e stritolati nei movimenti tellurici del nostro pianeta. «Questa pietra ha visto la faccia di Dio», sussurrò quasi tra sé e sé. Mentre fissavo la roccia, mi resi conto che per tutta la vita non avevo fatto altro che camminare sopra un sottilissimo guscio d’uovo, completamente ignara del calore e della pressione che si agitavano sotto di me, inconsapevole della vastità e profondità delle forze del mondo fisico.

Ciononostante, mentre trascorrevo le giornate isolata, alla ricerca di linee di faglia e intrusioni rocciose, mi sentivo persa. Il deserto era spietato e silenzioso. C’erano grandi massi abbarbicati sul ciglio di scarpate e a volte, quando non avevo nessuno intorno, ne spingevo uno con tutte le mie forze per farlo precipitare dalla vetta, solo per sentirlo rotolare centinaia di metri sotto di me finché non si spaccava.

Lavoravo dall’alba al tramonto, lottando per dare un senso ai dati che raccoglievo, pensando che quelle montagne non erano un posto per principianti. Andavo a dormire appena spegnevamo il fuoco, mentre l’oscurità calava sul deserto del Mojave. Accendevo la lampada frontale, illuminando il soffitto a cupola della minuscola tenda gialla. Avevo portato con me una decina di libri, sparsi all’interno della tenda, che non conteneva nient’altro. Lessi A Occidente con la notte dell’aviatrice Beryl Markham, che negli anni Trenta del Novecento trasportava passeggeri in Kenya chiedendo uno scellino per ogni chilometro e mezzo di volo.6 In una lettera a un amico, Ernest Hemingway l’aveva definito un libro «dannatamente meraviglioso»:7 «Questa ragazza […] sa scrivere meglio di tutti quanti noi». Lessi Il paziente inglese di Michael Ondaatje e, come il suo protagonista László Almásy, che porta con sé nel deserto le Storie di Erodoto,8 iniziai a disegnare mappe e schizzi sulle pagine dei miei libri. Cather, Dostoevskij, Dillard, Blake, Coetzee, Stendhal… li consultavo tutti come un almanacco nautico. Volevo trovare dei punti fermi, un modo per orientarmi, per dare un senso al vasto mondo fisico che mi circondava, segnato dall’assenza umana.

Ben presto, però, cominciai a rendermi conto che le Granite Mountains non erano così profondamente desolate come sembravano.

Quando avevo visto per la prima volta il Mojave, tutto mi era parso silenzioso. Ogni colore era come svuotato, assorbito dall’aria arida; le piante erano di un color cachi sbiadito, simili a ciuffi di erbe secche. Avevo avuto l’impulso di sputarci sopra, pensando che fosse il minimo che potessi fare per loro come piccolo atto di gentilezza. Ma dopo un po’ di tempo i miei sensi avevano iniziato a adattarsi e mi ero accorta della vita che brulicava intorno a me. Le artemisie disseminavano la pianura come gocce di pioggia che colpiscono l’acqua di un lago; oltre alle formiche e ai coleotteri, anche nella scura «patina» del deserto, sotto la superficie lucida, potevano nascondersi microscopici ecosistemi.9

Un giorno seguii uno strato fossile fino a vederlo svanire: una traccia delle creature che avevano dominato il pianeta per un brevissimo istante della sua storia. Un pomeriggio notai formazioni analoghe in rocce simili a diversi chilometri di distanza. Studiai come le falde scomparivano sottoterra, scrutando l’orizzonte e cercando di immaginare dove sarebbero potute ricomparire. Tracciai mentalmente le linee che univano quelle formazioni, in apparenza isolate, attraverso le profondità e le faglie che si muovevano centinaia di metri sotto i miei stivali.

Tutto questo mi fece pensare a un libro che avevo nella tenda. Avevo letto di Antoine de Saint-Exupéry e di come una notte il suo aereo fosse precipitato nel deserto. Non potendo fare nulla finché non fosse sorto il giorno, l’aviatore si era addormentato su un crinale, ridestandosi sdraiato sulla schiena e «col viso rivolto a quel vivaio di stelle».10 Era stato «colto dalla vertigine», come se stesse cadendo, come se il cielo fosse un mare e lui ci si stesse tuffando a capofitto».11

Le mie giornate sembravano così: il convesso diventava improvvisamente concavo. Sentivo visceralmente il mondo, che vedevo dispiegarsi davanti a me passando da due a tre dimensioni, osservando il paesaggio con uno sguardo che non avevo mai avuto prima.

Con un po’ di dati e di immaginazione, cominciai a capire quanti strati potessero essere intrecciati in un unico sistema. E una volta che il terreno iniziò ad avere un senso, diventai impaziente di studiare la successiva cresta rocciosa per inserirla nella mia mappa.

Era come se riuscissi a vedere sottoterra. Non mi bastava comprendere quel possente sistema in maniera superficiale e frammentaria: cercavo un insieme coerente.

* * *

La mappa di Marte che tengo appesa in ufficio trabocca di dettagli cartografici, una serie infinita di nomi e di formazioni,12 eppure ciò che cattura subito l’attenzione sono la luce e le ombre. Tutta la mappa è percorsa da linee che si intersecano e si allontanano: un esteso sistema interconnesso di linee perfettamente rette. Le trame incrociate sono color grigio fumo, non sono nere, non sono nette ma è impossibile non vederle, decorano la superficie come un colletto di pizzo vittoriano.

Queste linee risalgono alla fine dell’Ottocento, quando furono tracciate per la prima volta da Giovanni Schiaparelli, un astronomo piemontese che avrebbe cambiato per sempre la nostra visione di Marte. Nell’estate 1877 si era parlato molto del pianeta rosso, che in quel periodo si trovava particolarmente vicino alla Terra. Un americano aveva appena scoperto due lune attraverso l’enorme lente di un telescopio da 66 centimetri presso lo United States Naval Observatory di Foggy Bottom, a Washington.13 L’obiettivo del telescopio di Schiaparelli era molto meno ampio, solo 21 centimetri, ma era in vetro di ottima qualità.14 Schiaparelli decise così di capire se anche il suo strumento fosse adatto all’osservazione dei pianeti. Salì sul tetto di Palazzo Brera a Milano dopo un tremendo temporale; a causa delle condizioni atmosferiche, nell’aria fredda e ventosa l’astronomo faticava a osservare i sistemi di stelle doppie. Poco prima delle 22, con un occhio al telescopio e l’altro al taccuino, tracciò il primo schizzo di Marte: un cerchio vicino alla rilegatura del quaderno, un piccolo spazio bianco a indicare la calotta polare, una zona d’ombra che si prolungava al di sotto e infine un punto tondo che compariva ben visibile all’interno di un’area scura a forma di mezzaluna. Schiaparelli notò che non riusciva a trovare questa formazione nella mappa britannica del pianeta, che all’epoca era la più accurata a disposizione.15 Strano. Ma, d’altra parte, le condizioni meteo non erano ideali.

Schiaparelli osservò il pianeta rosso anche la notte successiva e quella dopo ancora. Più lo osservava, più era perplesso da quanto vedeva sulla mappa britannica, sulla quale comparivano due zone più scure che si allontanavano dall’equatore con una forma che ricordava quella delle mani di un personaggio di un cartone animato.16 Si credeva che le aree scure fossero mari e quelle chiare continenti. Ma in nessun luogo della mappa fra la Kepler Land, il Dawes Sea, l’Herschel Continent e il De La Rue Ocean comparivano sfumature che corrispondessero a quelle notate da Schiaparelli. In effetti, nessuna delle mappe di Marte esistenti a quel tempo assomigliava al pianeta che vedeva attraverso il suo telescopio.

A causa della perturbazione dell’aria, Schiaparelli doveva lavorare in fretta, registrando l’immagine che osservava prima che si affievolisse. Per riuscirci, utilizzava uno strumento che pochi altri mappatori di Marte possedevano: un minuscolo micrometro.17 L’astronomo montò sull’oculare del telescopio il congegno, che aveva imparato a usare in Russia, riuscendo così a localizzare decine di punti di longitudine e latitudine che impiegò per orientarsi rapidamente. Grazie alla sua eccezionale capacità di osservazione e alla dedizione, Schiaparelli tracciò una nuova, straordinaria mappa del pianeta.18

Durante le notti trascorse in terrazza a osservare Marte, individuò curiose formazioni che si incrociavano sulla sua superficie: aree più scure collegate tra loro, che per decenni avrebbero affascinato e fatto perdere il sonno agli scienziati. Secondo l’astronomo di Savigliano, si trattava di mari: «Quanto più l’acqua è salata, tanto più cupo è il suo colore».19 Ipotizzò quindi che le linee che le collegavano fossero corsi d’acqua e con il tempo identificò decine di «canali».20 Questi avevano sempre origine in un’area scura e terminavano in un’altra area scura o in un altro canale, mai in quelle che Schiaparelli identificava come terre.21 In alcuni casi, i canali sembravano addirittura biforcarsi in due corsi paralleli che proseguivano a breve distanza l’uno dall’altro.

Qualche anno dopo, l’astronomo francese Camille Flammarion entrò in possesso delle mappe di Schiaparelli, cominciando a darne un’interpretazione quanto mai ottimistica.2 Schiaparelli, che aveva una formazione in ingegneria idraulica, pur avendo impiegato il termine «canali»23 pensava a questi come a stretti naturali, come il Canale della Manica o quello del Mozambico. Ma il mondo interpretò il termine nel suo significato di opera artificiale, con tutto ciò che questo avrebbe potuto comportare.

In La Planète Mars et ses conditions d’habitabilité, Flammarion osservò come questi «canali» non avessero un corso sinuoso simile a quello di torrenti e fiumi.24 Anzi, sulle mappe esistenti apparivano stranamente rettilinei.25 Erano forse opere pubbliche?

In quel periodo tutti erano interessati ai nuovi progressi tecnologici. Il Canale Erie, nello Stato di New York, soprannominato «l’ottava meraviglia del mondo», era stato completato nel 1825 e ampliato due volte nella seconda metà dell’Ottocento.26 La Francia aveva partecipato attivamente alla costruzione del Canale di Suez, il passaggio marittimo aperto nel 1869 per evitare la circumnavigazione dell’Africa.27 Nel 1881, sempre i francesi avevano iniziato i lavori di un nuovo passaggio per collegare l’Atlantico con il Pacifico, a Panama.28

Sulla base di altre sue osservazioni, in un ponderoso compendio di tutti gli schizzi del pianeta realizzati fino al 1892, Flammarion analizzò i canali marziani e concluse che era «molto probabile che Marte [fosse] abitato da una razza superiore alla nostra».29 Cos’altro avrebbe potuto spiegare l’ampiezza e la regolarità di quei canali?

A far conoscere in America i canali di Marte e a diventare il più accanito e fervente sostenitore della loro origine artificiale fu l’erede di una ricca famiglia di industriali tessili. Percival Lowell era cresciuto in un’immensa magione in Heath Street a Brookline, un sobborgo di Boston. La casa era stata soprannominata «Sevenels» per via dei sette Lowell che la abitavano. Il fratello di Percival sarebbe diventato preside dell’Università di Harvard, la sorella Amy una celebre poetessa. Come i fratelli, anche Percival aveva a disposizione una vasta fortuna.

Laureatosi ad Harvard, dove aveva studiato matematica, dilettandosi anche di astronomia, era partito per il tradizionale grand tour, per trascorrere poi diversi anni in Estremo Oriente impegnato in missioni culturali e diplomatiche. Di sé diceva di avere «un carattere volubile»:30 un momento era allegro e intratteneva gli amici, un attimo dopo si incupiva e si isolava, fumando un sigaro dopo l’altro. Amava giocare a tennis e passeggiare, non sopportava il golf e l’automobilismo. Possedeva uno dei cavalli da polo più veloci degli Stati Uniti.31 Era un uomo molto affascinante e, pur essendo fondamentalmente un solitario, dava sovente l’impressione di essere una persona spensierata e piena di entusiasmo.32

Al suo ritorno in America, nel 1893, per Natale la zia Mary gli aveva regalato una copia de La Planète Mars et ses conditions d’habitabilité.33 Conoscendo assai bene il francese, Lowell divorò il libro, affascinato dalla rete di canali di Schiaparelli che Flammarion aveva immaginato come una serie di corsi d’acqua affiancati da vegetazione e scavati in profondità nella superficie del pianeta per irrigarne il terreno. La vastità di quella rete era semplicemente straordinaria. Era la prova tangibile dell’esistenza di una civiltà. Si trattava senz’altro della più grande scoperta mai fatta, della stessa portata della rivoluzione copernicana. Sulle pagine del libro, Lowell scarabocchiò: «Affrettati!» Il motto della famiglia era occasionem cognosce (cogli l’occasione), cosa in cui Lowell era diventato piuttosto bravo. Sapeva che nel giro di pochi mesi Marte sarebbe entrato in opposizione al Sole rispetto alla Terra (cioè Marte e il Sole si sarebbero trovati allineati con la Terra con quest’ultima al centro). Sarebbe stato il passaggio di Marte più vicino al nostro pianeta dopo quindici anni e lui non se lo sarebbe perso.

A gennaio Lowell conobbe un giovane astronomo, William Pickering. Anche lui aveva osservato quei «solchi» che attraversavano la superficie di Marte, discutendone in un articolo pubblicato nel 1890 su The Sidereal Messenger.34 Allora era appena rientrato da un remoto avamposto dell’Harvard College Observatory in Perù, dove aveva messo a punto una «scala di riferimento» per valutare i migliori luoghi di osservazione astronomica.35 Lo smog e l’inquinamento luminoso, sottoprodotti dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, stavano diventando problemi significativi, e Pickering convinse Lowell che in Arizona avrebbero trovato condizioni di osservazione ottimali. Lowell cominciò quindi a costruire un osservatorio «lontano dal fumo degli uomini».36 Individuò una mesa a Flagstaff, dove l’atmosfera era stabile e la notte immersa in una profonda oscurità. Là, per usare le parole dello stesso Lowell, c’era «la miglior aria possibile».37

Pickering progettò una cupola prefabbricata38 che fu spedita a ovest in treno.39 I lavori cominciarono nel mese di aprile40 e le prime osservazioni partirono già a maggio.41 Non mancando i finanziamenti, l’avamposto di Lowell in Arizona acquistò ben presto un rifrattore da 60 centimetri fabbricato da Alvan Clark and Sons a Cambridge, nel Massachusetts, in quel momento la principale azienda produttrice di materiale ottico.42 Accanto al telescopio Lowell posizionò una doppia scala, in cima alla quale installò una sedia.43 Da quella postazione, «unico osservatore, solo in cima a una collina nella luce dell’alba»,44 scrutava Marte attraverso la sua lente all’avanguardia, tracciando mappe accurate dei canali, che rendeva come linee distinte. Confidando nell’eccezionale strumentazione e nella vista, da un punto di osservazione che si riteneva fosse il migliore che il nostro pianeta potesse offrire, individuò decine di canali oltre a quelli già osservati da Giovanni Schiaparelli.45

Lowell mappò pazientemente l’intero pianeta, comprese le aree scure della superficie che per molto tempo erano state interpretate come oceani. I canali erano ovunque, anche lì. L’astronomo ipotizzò dunque che il pianeta che stava osservando non fosse come la Terra, ricoperta in parte di acqua salata, ma un mondo che aveva perso i mari, dove la pioggia aveva smesso di cadere. Ecco perché era necessaria una rete idrica globale in grado di portare verso l’equatore la preziosa acqua prodotta ogni primavera dallo scioglimento delle nevi polari, dando origine a macchie scure di vegetazione. «Se […] il pianeta possiede abitanti, essi non hanno che un unico modo per rendere possibile la vita. L’irrigazione, e su una portata il più vasta possibile, è sicuramente l’attività marziana più capillare.»46 Considerando poi che i canali si estendevano su tutta la superficie del pianeta e che non esistevano confini visibili fra regioni o nazioni, Lowell ipotizzò che su Marte si fosse raggiunta una sorta di equilibrio geopolitico definitivo in cui a governare l’ordine sociale era un gruppo di benevoli oligarchi.

Indipendentemente dalla plausibilità di queste speculazioni politiche, il mondo accolse con grande entusiasmo le prove telescopiche di Lowell. Quest’ultimo non aveva alcun titolo accademico, ma lo stesso si poteva dire per molti altri astronomi di spicco dell’epoca. Anche nei corsi universitari più avanzati non c’era molto da imparare, semplicemente perché non c’era ancora molto da insegnare. Lowell pubblicava su riviste scientifiche e giornali e moltissimi comprarono il suo libro Mars, che convinse gran parte del mondo alfabetizzato che sul pianeta rosso fossero state rinvenute le prove dell’esistenza di una vita intelligente. Lowell si rivolgeva a grandi folle in inglese, francese e tedesco, in Nord America, a Parigi e a Berlino.47 Un «esordio coraggioso e brillante per la nuova scienza», annunciò il Boston Evening Transcript.48 L’entusiasmo del pubblico esplose, specialisti e dilettanti accorrevano in massa per ascoltare i discorsi di Lowell e si precipitavano ad acquistare un telescopio.

Ma Lowell era appena all’inizio. Ben presto cominciò a elaborare una grande narrazione della storia marziana, una cronaca degli eventi in grado di spiegare la nascita di Marte che si adattava perfettamente alla sua teoria sulla formazione planetaria e all’idea che i pianeti procedessero naturalmente verso uno stato evolutivamente avanzato, sia fisicamente sia biologicamente.

Ad Harvard, Lowell aveva scritto una tesi sulla teoria nebulare.49 Avanzata dapprima dal filosofo Immanuel Kant in una sua temporanea incursione nel campo dell’astronomia e sostenuta in seguito dal famoso astronomo e matematico francese Pierre-Simon Laplace, la teoria postulava che gli anelli di gas emessi dal raffreddamento del Sole in contrazione si fossero condensati fino a formare i pianeti. Poiché l’entropia – la tendenza al disordine – era unidirezionale, avrebbe inevitabilmente portato alla senescenza del sistema solare, con i pianeti più piccoli che sarebbero morti per primi. Così, ipotizzò Lowell, dal momento della loro nascita come masse fuse i pianeti progredivano, attraversando diversi stadi di sviluppo. Marte si trovava chiaramente in una fase «terricola», in cui gli oceani erano ormai scomparsi, ma si stava rapidamente avvicinando a una fase «morta», senza più aria, la stessa in cui si trovava Mercurio, quella «così tristemente esemplificata dalla nostra Luna: un corpo dov’è ormai impossibile ogni cambiamento».50

Lowell capiva assai bene quali fossero le implicazioni di tutto questo per il nostro pianeta: Marte si trovava in uno stadio che anche la Terra avrebbe un giorno raggiunto. Sebbene quest’ultima stesse ancora attraversando una fase «terracquea» (con le rocce sedimentarie depositate dall’acqua), il suo destino era segnato: «La fine è senz’altro ancora lontana, ma è fatalisticamente certa, com’è certo che domani il Sole sorgerà, a meno che qualche altra catastrofe non la prevenga», scrisse.51 «Potrebbe non essere piacevole apprendere le modalità della nostra morte, ma la scienza si occupa soltanto di fatti, e dobbiamo ringraziare Marte per la sua esistenza.» Lowell intuì che il pianeta rosso ci stava regalando uno sguardo sul nostro futuro.

L’intensa attività di divulgazione consentì alle sue teorie di resistere saldamente per anni nell’opinione pubblica. Ciononostante, a poco a poco, con discrezione, cominciarono a emergere i primi dubbi riguardo all’ipotesi dei canali, soprattutto su riviste straniere.52 Già nel 1894, l’astronomo solare britannico53 Edward Walter Maunder aveva notato che serie di minuscole macchie solari tendevano a essere convogliate verso il centro, assumendo una forma lineare, e si era domandato se la stessa cosa potesse accadere con le formazioni visibili su Marte. Nel 1903, Maunder organizzò una semplice dimostrazione per confutare la teoria di Lowell.54 Chiese a un gruppo di studenti della Royal Hospital School di Greenwich di copiare alcuni disegni in bianco e nero appesi su una parete in fondo all’aula, composti da puntini scuri.55 Se, in generale, i ragazzi seduti nei banchi più vicini riprodussero i punti, quelli più lontani tracciarono invece delle linee: ai loro occhi, i punti si fondevano. Senza lasciarsi dissuadere, Lowell replicò che delle formazioni lineari sarebbero apparse comunque tali anche a grande distanza.56

Per controbattere a questa dimostrazione che sfidava quella che considerava la sua più importante eredità scientifica,57 Lowell si affidò alla fotografia, sperando che contribuisse a placare le polemiche.58 Grazie alla capacità di costruire nel tempo l’immagine di un oggetto indistinto, la fotografia era già una grande risorsa per l’astronomia stellare. Era stata molto utile per rivelare l’esistenza di nuove lune intorno ai pianeti noti,59 ma individuare un punto su un oggetto lontano e tracciarne le caratteristiche era decisamente più complesso. Anche in condizioni atmosferiche ideali, l’estenuante lentezza del procedimento d’impressione su pellicola rendeva sfuocati i particolari delle immagini di Marte.

Poi uno degli assistenti di Lowell progettò una nuova macchina fotografica planetaria e accettò la sfida.60 Nelle immagini che uscirono dalla camera oscura dell’Osservatorio Lowell dopo l’opposizione del 1905, Marte aveva un diametro di appena mezzo centimetro: non era certo il tipo di foto che potesse consentire un esame completo di quelle minuscole formazioni, ma Lowell ne diede comunque ampia diffusione, annunciandole come prova inconfutabile dell’esistenza dei canali.61 Nel 1906, anche il presidente della British Astronomical Association dichiarò che quelle fotografie dimostravano la «realtà oggettiva dei canali».62

Lowell dichiarò pubblicamente che nel 1907 avrebbe finanziato una spedizione sulle Ande per raccogliere immagini ancora migliori del pianeta rosso.63 La tanto attesa campagna fu guidata dal noto astronomo David Peck Todd, accompagnato dalla moglie e da Earl Slipher, un neolaureato in Astronomia presso l’Università dell’Indiana.64 Il rifrattore da 45 centimetri di Amherst, del peso di 7 tonnellate, fu spedito da New York in Cile attraverso il Canale di Panama, da poco inaugurato, e installato all’aperto nella città mineraria di Alianza,65 una settantina di chilometri nell’entroterra rispetto all’antica città portuale di Iquique.66 Se Todd si limitò a fare le solite osservazioni, mirate a dimostrare l’esistenza dei canali, il vero maestro si rivelò il giovane Slipher. Pur avendo alle spalle solo pochi mesi di pratica all’Osservatorio Lowell a Flagstaff, capì immediatamente come usare la macchina fotografica planetaria e in sei settimane scattò quasi settemila immagini di Marte. Le lastre di vetro a emulsione di gelatina, ricoperte di sali d’argento, furono incartate e rispedite all’osservatorio.

Le foto, per quanto sgranate, furono pubblicate qualche mese dopo sul Century Magazine.67 Prevedendo che i lettori non ne sarebbero rimasti particolarmente colpiti, Lowell insistette per aggiungere l’indicazione che le immagini erano passate per tre fasi di lavorazione rispetto ai negativi originali, essendo state prima sviluppate, quindi sottoposte a retinatura e in ultimo stampate con la macchina tipografica.68 Nonostante tutte le sue rassicurazioni che sui negativi originali «[i canali erano] presenti e la pellicola si rifiuta[va] di riportarli in modo diverso da quello che sono»,69 non era facile individuarli.

L’idea dei canali continuò a sgretolarsi. Quello stesso anno, il famoso naturalista britannico Alfred Russel Wallace, che aveva postulato una teoria della selezione naturale indipendentemente da Charles Darwin, sferrò un attacco basandosi sulle proprie ricerche, sostenendo che probabilmente Marte era troppo freddo per avere acqua allo stato liquido e che l’ipotesi di un sistema di irrigazione planetario era un’assurdità.70 Nel 1909, l’astronomo greco-francese Eugène Antoniadi, un tempo sostenitore di Lowell, pubblicò una mappa di Marte priva di canali, la prima rappresentazione di questo tipo in venticinque anni.71 Basandosi sulle sue stesse osservazioni con il più grande telescopio rifrattore d’Europa, Antoniadi aveva cambiato idea, concludendo che le «azioni naturali di vegetazione, acqua, nuvole e le inevitabili differenze di colore in una regione desertica» erano sufficienti per rendere conto delle formazioni osservabili su Marte.72

Nel frattempo, i pionieri della psicanalisi Sigmund Freud e Carl Jung viaggiavano per l’Europa e gli Stati Uniti tenendo conferenze sul ruolo dell’inconscio, alimentando i sospetti che gli osservatori vedessero una vasta rete di canali su Marte perché desideravano profondamente che quei canali esistessero davvero.73

Mentre le prove di Lowell a sostegno dell’esistenza di una società avanzata su Marte apparivano sempre meno stringenti, l’astronomia stava conoscendo una vera e propria rivoluzione. Dopo la pubblicazione della teoria della relatività speciale di Einstein,74 la scienza spaziale cominciò a occuparsi soprattutto di astrofisica, relegando a poco a poco la planetologia in un isolamento da cui non sarebbe riemersa prima della morte di Lowell.75

Questi continuò a scrivere e a tenere conferenze, cercando di ispirare giovani studenti, venendo però sempre più estromesso dalla comunità scientifica. Morì a causa di un ictus nel 1916. In un commovente tributo, la sua segretaria lo descrisse come «ricolmo del calore del suo stesso fuoco;76 entusiasta per le sue conquiste, con gli occhi puntati per scoprire la ‘luce mutevole, il bagliore errante’,77 ossia la verità stessa».

Eppure, quelle linee che Schiaparelli aveva documentato e tanto avevano impegnato Lowell non smisero di ossessionare gli studiosi di Marte. Ogni volta che il pianeta entrava in una delle sue biennali opposizioni, Earl Slipher, l’assistente di Lowell, lo fotografava, cosa che avrebbe continuato a fare anche dopo aver compiuto ottant’anni. Fotografie da Flagstaff, dal Cile, dal Sudafrica.78 Per innumerevoli notti, seduto o in piedi dietro l’obiettivo di enormi telescopi, a volte rannicchiato e avvolto in una coperta di flanella, passava ore sostituendo lastre e facendo scattare l’otturatore.

Nel corso della vita, Slipher avrebbe catturato più di centomila immagini di Marte.79 Nel 1962, accompagnandole con alcuni schizzi da lui stesso realizzati, raccolse le migliori in un volume che intitolò The Photographic Story of Mars.80 «È qui pubblicata un’ampia selezione di facsimili e di informazioni», scrisse nell’introduzione.81 Era il compendio del lavoro di un’intera esistenza e sarebbe diventato la base della mappa che tengo appesa in ufficio, approntata quello stesso anno dall’aeronautica statunitense.

Naturalmente, all’inizio degli anni Sessanta quasi nessuno credeva più che quelle linee su Marte fossero opera di una società intelligente, ma nessuno poteva ancora dire con certezza che cosa fossero.

Quasi settant’anni dopo che Lowell si era imbattuto nel trattato di Flammarion, l’ex presidente della Royal Astronomical Society del Canada scrisse: «I cosiddetti ‘canali’ di Marte […] sono stati variamente tracciati dalla maggior parte degli osservatori del pianeta. […] È possibile sintetizzare la situazione attuale dicendo che esiste un consenso generale sulla loro esistenza; in altre parole, essi non sono un’illusione ma il risultato di qualcosa che, sulla superficie marziana, produce le formazioni disegnate dagli osservatori e registrate dalle fotografie».82 In The Book of Mars, un rapporto speciale della NASA pubblicato nel 1968, Samuel Glasstone affermava: «Sulla superficie di Marte sembra sicuramente esistere una serie di formazioni lineari».83

Ma che cos’erano quelle linee così inspiegabilmente e misteriosamente diritte? Erano forse fenditure causate dall’essiccazione e dalla fessurazione della superficie marziana? Oppure erano depressioni? O, ancora, strati radiali di materiale espulso dai crateri? Non era facile spiegare perché Mariner 4 non avesse individuato quella ragnatela scura, se effettivamente esisteva. Forse non era stata osservata nel momento del passaggio ravvicinato perché le poche immagini trasmesse coprivano soltanto l’1% del pianeta? Il miglioramento nella qualità delle immagini di Mariner 4 rispetto alle fotografie telescopiche era così sorprendente che gli scienziati della missione faticavano a metterle in relazione con le riproduzioni esistenti di Marte.84 Forse erano state scattate troppo da vicino?

Il mistero di quelle formazioni lineari fu uno dei motivi per cui, nel 1969, la NASA decise di lanciare una seconda coppia di sonde verso Marte. «Le fotografie provenienti da questa missione dovrebbero risolvere la questione», spiegò l’ufficio stampa dell’ente spaziale americano.85 Per migliorare la copertura, oltre a quelle che sarebbero state fatte durante il passaggio ravvicinato, sarebbero state scattate foto anche da lontano. Poiché nel frattempo era stata mandata su Venere la sonda Mariner 5, la NASA chiamò le successive missioni su Marte Mariner 6 e 7.

Nel febbraio 1969, l’ogiva di Mariner 6 sfavillava al sole di Cape Canaveral. Il giorno di San Valentino, i membri del personale di terra avviarono una serie di test di routine.86 Diversamente dal razzo montato su Mariner 4, il modello Atlas-Centaur di Mariner 6 era enorme e torreggiava sulla pista: era alto come un edificio di dieci piani e pesava 150 tonnellate. Era molto più grande di quanto fosse necessario per arrivare su Marte, ma si era deciso di utilizzarlo in quanto immediatamente disponibile, essendo già stato impiegato per trasportare sulla Luna l’assai più pesante modulo spaziale.

Improvvisamente, il suono del metallo che cedeva riecheggiò sulla rampa di lancio, seguito dal fischio lamentoso e penetrante di una sirena di evacuazione. Quando il personale di terra sollevò lo sguardo, non riuscì a credere a quel che vedeva: il vettore spaziale, l’indeformabile e indistruttibile motrice di un razzo progettato per resistere a un’esplosione nello spazio, stava collassando sotto il suo stesso peso: il rivestimento metallico liscio si piegava e arricciava sulla rampa di lancio come fosse un tessuto.

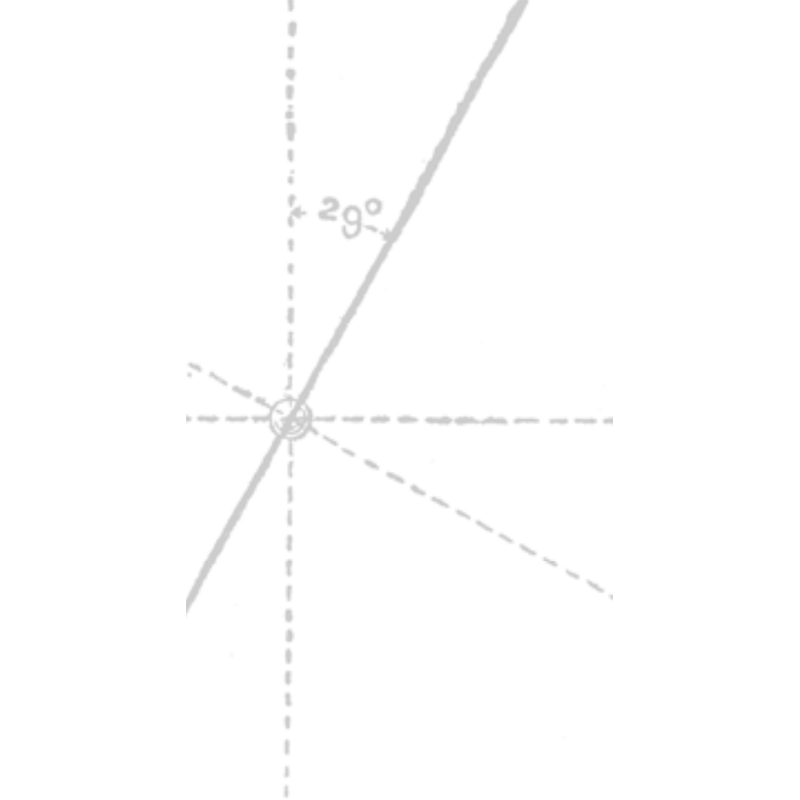

Prima che si potesse intervenire, la parte superiore del razzo si era già inclinata di 20 gradi, formando una piega nel corpo cilindrico. Il serbatoio del razzo manteneva la rigidità grazie alla pressione ma, per risparmiare peso, nell’Atlas-Centaur tutta la struttura interna era stata soppressa. La squadra di terra si rese conto che le valvole principali dovevano essersi aperte, lasciando fuoriuscire l’aria da squarci di quindici centimetri.

Il tempo sembrò fermarsi. I cavi cui era agganciato il vettore si tesero fino a spezzarsi. Uno degli addetti si affrettò a fissare i bulloni di bloccaggio, mentre il razzo si inclinava pericolosamente verso la torre di sostegno per andare infine a sbattere contro la piattaforma. Un altro membro del personale arrivò fino all’inversore di spinta, nel disperato ma riuscito tentativo di chiudere le valvole, impedendo al razzo, ormai accartocciato su se stesso, di schiantarsi al suolo.

I due tecnici della squadra di terra ricevettero dalla NASA una medaglia al valore per aver salvato la sonda Mariner 6, che fu accuratamente estratta dal vettore e installata in un altro Atlas-Centaur.87 Chissà come sarà stato vedere quelle linee diritte deformarsi, osservare il crollo di un razzo che solo pochi secondi prima sembrava indistruttibile, cercando di capire che cosa fare. Come può crollare una montagna, come può un Atlas-Centaur piegarsi su se stesso? Ciononostante, Mariner 6 fu lanciato secondo il programma, seguito un mese dopo da Mariner 7.

Due giorni prima di raggiungere Marte, gli otturatori degli obiettivi di Mariner 6 si aprirono, fra l’eccitazione generale.88 Immediatamente fu individuata una formazione lineare da lungo tempo nota: il «canale» Coprates. Apparve lungo la cosiddetta «zona crepuscolare», la linea che separa la parte illuminata (diurna) da quella in ombra (notturna), per poi seguire la superficie del pianeta scomparendo verso la faccia non visibile. Ma quando, dopo ventiquattro ore dal passaggio ravvicinato, anche Mariner 7 trasmise le proprie immagini, fu chiaro che Coprates era solo un insieme di punti scuri più o meno allineati da est a ovest, anche se non in modo rettilineo.89

Mentre Mariner 6 stava ormai superando il pianeta e Mariner 7 lo seguiva trasmettendo una serie di fotografie del polo sud, l’osservazione fu confermata. Non esisteva uno schema geometrico sulla superficie, niente canali «paralleli», nessuna linea diagonale; nemmeno una trama meno regolare, simile a quella di una coperta all’uncinetto. Ci vollero soltanto otto giorni perché Mariner 6 e 7 confutassero una volta per tutte le prove dell’esistenza delle formazioni lineari. Gli studenti della Royal Hospital School di Greenwich avevano ragione: le linee che avevamo visto per tanto tempo non erano mai esistite.

Le smentite a quanto si credeva di aver scoperto sul pianeta rosso proseguirono per tutta la durata della missione. Mentre le sonde raccoglievano immagini con le macchine fotografiche, scattando con il teleobiettivo e con il grandangolo, niente appariva come si pensava dovesse essere. Le macchie irregolari si rivelarono crateri. Si scoprì che una «protuberanza» nella zona sudorientale del pianeta era invece uno strato di foschia soprelevato.90 Le nuvole a forma di W che erano state osservate per anni non erano nubi ma una formazione superficiale.91

Altre aree un tempo ritenute lisce e regolari – lungo il bordo della calotta polare meridionale, tra il Mare Cimmerium e l’Aeolis Mons – si rivelarono aspre e frastagliate. C’erano distese non ricoperte di crateri, come nelle profondità dell’Hellas Planitia, un terreno levigato e privo di formazioni che doveva essere riemerso; c’erano zone dalla superficie irregolare, diverse da qualsiasi cosa fosse mai stata osservata sulla Terra o sulla Luna; esisteva un’atmosfera divisa in vari strati che non erano mai stati rilevati prima; c’era anche un’imponente calotta polare meridionale, formata da anidride carbonica ghiacciata. Inoltre, la missione misurò temperature più miti lungo le latitudini equatoriali, paragonabili a quelle di un frizzante giorno d’autunno sulla Terra.92

Marte non era la Terra ma non era nemmeno la Luna: era un altro mondo, qualcosa di completamente diverso. L’intera missione, dal collasso del razzo vettore ai dati che la navicella spaziale stava restituendo, sembrava ribadire una delle realtà più profonde di ogni scoperta scientifica: che la verità può essere una chimera e spesso basta un unico volo, una singola scoperta, una sola immagine a far crollare una convinzione consolidata.

Le immagini provenienti da Mariner 6 e 7 coprivano nel complesso il 20% della superficie marziana.93 Le sonde individuarono decine di nuove formazioni, ma le fotografie ricevute stabilirono anche che molto di ciò che credevamo di sapere era sbagliato. Ora non avevamo più una vera e propria mappa del pianeta.

Mentre il team della missione si dava da fare per fornire un’interpretazione complessiva di tutte le nuove osservazioni, apparve chiaro che la NASA avrebbe dovuto mandare un’altra missione su Marte, questa volta per occuparsi della sua mappatura. Nel 1971 la Terra e Marte si sarebbero allineati nel momento in cui il pianeta rosso sarebbe stato nel punto della sua orbita più vicino al Sole: una situazione particolarmente favorevole, in quanto la distanza da percorrere per la sonda sarebbe stata inferiore.

In vista del lancio, la NASA realizzò una coppia di mappatori gemelli: Mariner 8 e Mariner 9, i quali, invece di limitarsi a sorvolare il pianeta, sarebbero entrati nella sua orbita. Avrebbero dovuto stabilire il geoide marziano, la griglia di riferimento da cui si sarebbero poi calcolate latitudini, longitudini e altitudini.94 Mariner 8 avrebbe mappato le formazioni fisse del pianeta – quelle permanenti, come i deserti e i crateri –,95 mentre il fratello si sarebbe occupato di quelle che variavano e si spostavano con le stagioni. Ci sarebbe riuscito entrando in un’orbita diversa per fotografare gli stessi luoghi alla stessa ora del giorno a mano a mano che l’anno marziano progrediva. Con queste due missioni, la NASA sperava di mettere la parola fine a tutte le tradizionali rappresentazioni imprecise e statiche della superficie del pianeta.

Mentre Mariner 8 e 9 venivano riforniti, isolati e agganciati ai razzi vettori, anche i sovietici stavano preparando tre missioni marziane nel cosmodromo di Baikonur, gareggiando con gli americani per mandare il primo satellite in orbita intorno al pianeta rosso. Malgrado le otto missioni effettuate, non avevano ancora ottenuto alcun successo.

Mariner 8, il primo dei cinque nuovi tentativi, esplose il 9 maggio 1971, nel momento in cui si aprì la finestra di lancio.96 Per i primi minuti tutto sembrò filare liscio, ma a un certo punto lo stadio superiore del razzo cominciò a oscillare e cadde. Il carico utile si sganciò troppo presto e Mariner 8 precipitò nell’oscurità del cielo, inabissandosi infine nelle profondità oceaniche.

Due giorni dopo fu la volta della missione sovietica Kosmos 419, ma anche in quel caso lo stadio superiore del razzo ebbe problemi: non si riuscì a innescare la seconda propulsione e la sonda, prima di rientrare nell’atmosfera, rimase per due giorni in orbita bassa intorno alla Terra.97 Si scoprì che un operatore aveva erroneamente immesso un codice di otto cifre che aveva innescato la retromarcia: un errore imbarazzante, ma facilmente rimediabile.98 Nelle due settimane successive, le missioni sovietiche Mars 2 e Mars 3 entrarono nello spazio sospinte da razzi Proton.

Anche il guasto di Mariner 8 era stato provocato da qualcosa di piccolo: un chip a circuito integrato non più grande di un seme di girasole.99 Un diodo difettoso non era riuscito a proteggerlo da una sovratensione.100 Gli ingegneri di Mariner 9 si diedero da fare per il resto del mese di maggio per risolvere pure un secondo inconveniente: un corto circuito nel sistema di propulsione. Sganciarono in fretta e furia la sonda dal Centaur, la ripararono e condussero una serie completa di test. Infine, la sonda fu rimontata sul razzo e, il 30 maggio, Mariner 9 si sollevò in volo nel cielo terso e blu della sera, entrando nella gara per la stesura della prima mappatura completa di Marte.