GLI scienziati del Republic Observatory del Sudafrica furono tra i primi a notare la nebbia che aveva cominciato a diffondersi su Marte.1 Per tutta l’estate 1971, mentre Mariner 9 e le due sonde sovietiche si avvicinavano al pianeta, avevano scrutato Marte dalla cupola di St. Georges Road a Città del Capo. Il 22 settembre assistettero alla formazione di una striatura giallo brillante lungo i margini della Noachis Terra, un’enorme area che si estende nella zona meridionale del pianeta, sugli altipiani cosparsi di crateri. Seguirono il fenomeno, osservando la striscia allungarsi, inizialmente come una linea sottile, per poi formare una fascia ininterrotta di nubi: l’inizio di una tempesta di polvere.

Nel giro di cinque giorni la tempesta si diffuse dalla parte orientale dell’Hellas Planitia fino a raggiungere il sud del Syrtis Major Planum, dall’altra parte del pianeta. La coltre crebbe e si ritirò, quindi, improvvisamente, poche settimane prima dell’arrivo di Mariner 9, inghiottì l’intera superficie. Le formazioni di Marte scomparvero quasi completamente alla vista. Era come se il pianeta fosse avvolto da una nuvola lucida e liscia.2

«Sembrava una palla da biliardo, non riuscivamo a vedere niente», ricorda Norman Haynes, membro della squadra di ingegneri di Mariner 9.3

A poco a poco, il panico cominciò a serpeggiare: per una sonda spaziale progettata per studiare le caratteristiche terrestri di Marte quello era un problema gravissimo. La missione si sarebbe protratta soltanto per tre mesi dopo l’entrata in orbita e, nelle prime settimane di novembre, mentre il veicolo spaziale si avvicinava sempre più alla propria destinazione, la superficie era ancora completamente oscurata. Sei giorni prima di raggiungere Marte, le telecamere di Mariner 9 entrarono in modalità di calibrazione e inquadrarono il pianeta. Le immagini che restituirono erano praticamente vuote. Gli operatori riprogrammarono il sistema informatico per consentire l’archiviazione dei dati.4 Mariner 9 avrebbe ruotato intorno a Marte, rimanendo in attesa, nella speranza che i cieli si schiarissero e il pianeta tornasse a poco a poco visibile.

I sovietici, invece, non potendo permettersi di aspettare (il loro software non era riprogrammabile), furono costretti a scattare le fotografie appena le due sonde entrarono in orbita, due settimane dopo l’arrivo di Mariner 9, ottenendo immagini che ritraevano soltanto impenetrabili nubi di polvere.5 Come due matrioske, i moduli sovietici trasportavano piccoli lander, il cui rilascio non riuscirono tuttavia a ritardare e che finirono così risucchiati nella tempesta. Uno riuscì a raggiungere la superficie, ma gli unici dati restituiti alla Terra furono poche righe di un’unica, incomprensibile immagine. La trasmissione si interruppe meno di due minuti dopo l’atterraggio, prima che il lander potesse sganciare il minuscolo robot che trasportava, progettato per scivolare sulle sabbie marziane su un paio di sci.6

La tempesta continuava a infuriare. Probabilmente era iniziata con una leggera nuvola di polvere sollevatasi da terra come un serpente ammaestrato. Poiché Marte era nel punto dell’orbita più vicino al Sole, nel suo emisfero meridionale era il culmine dell’estate, il momento in cui il calore solare raggiungeva la temperatura massima. La luce del Sole non riscaldava soltanto la superficie ma anche lo strato d’aria soprastante.7 L’aria calda saliva e, anche se l’atmosfera marziana era sottile (meno dell’1% rispetto allo spessore dell’atmosfera terrestre), sollevandosi verso il cielo portava con sé le polveri ultrasottili. Trovandosi sospese nell’aria in quantità sempre maggiori, queste avevano cominciato a comportarsi come una nuvola formata da tanti minuscoli specchi, che riflettevano e diffondevano la luce solare. Quando la luce del Sole vi rimbalzava, la superficie si raffreddava ma l’atmosfera continuava a surriscaldarsi. Il risultato furono venti fortissimi che richiamarono ancora più polvere dalla superficie, creando una delle tempeste più durature e violente mai osservate nel nostro sistema solare.

Quando Mariner 9 raggiunse Marte io non ero ancora nata, ma ogni volta che guardo le immagini che ritraggono il pianeta avvolto dalla polvere mi sembra quasi di avere i polmoni pieni di quelle particelle e mi sento soffocare.

L’estate dopo aver concluso il mio secondo anno di università, passai dieci settimane in mezzo a polvere marziana simulata. Stavo facendo uno stage al Planetary Aeolian Laboratory presso l’Ames Research Center della NASA. Quando, il primo giorno, entrai nell’Edificio N-242, rimasi impressionata dalle dimensioni titaniche del laboratorio. Era una delle più grandi camere sottovuoto del mondo: 4.000 metri cubi, più grande di una piscina olimpionica, costruita originariamente per studiare le oscillazioni dei razzi durante l’ascesa nell’atmosfera. Lo spazio era racchiuso da cinque massicce pareti di cemento armato, che formavano una torre pentagonale.

Alzai lo sguardo e mentre il soffitto, posto dieci piani sopra la mia testa, si metteva lentamente a fuoco, avvertii un sapore di sangue in bocca. Quando feci per toccarmi le gengive, la guida che mi accompagnava scoppiò a ridere, prima di spiegarmi che il pavimento era cosparso di polvere marziana simulata, che ricopriva anche i muri. Quello che sentivo non era sangue ma il gusto dolciastro del ferro sospeso nell’aria.

Quell’estate, ovunque andassi, la polvere mi accompagnava. Mi restava attaccata alla pelle, alle ciglia, ai denti; sotto le unghie avevo sottili strisce arancioni e, pur indossando tutto il giorno una tuta protettiva, la sera i miei vestiti ne erano sempre pieni. Ogni tanto ne vedevo tracce anche nelle fughe tra le assi del pavimento della vecchia casa dove alloggiavo nel campus di Stanford o sui sedili del furgone che ogni mattina accompagnava me e gli altri stagisti all’Astrobiology Academy della NASA.

La polvere simulata si chiamava JSC Mars-1A.8 Due anni prima, quasi 10.000 chili di cenere vulcanica erosa dagli agenti atmosferici erano stati estratti dal Pu’u Nene, un cono di scorie formatosi fra i vulcani Mauna Loa e Mauna Kea, sull’isola di Hawaii.9 Era la cosa più vicina alla polvere di Marte che esistesse sulla Terra. Ne avevamo veramente tanta, setacciata in base al calibro dei granelli, ma era solo quella più fine a essere impiegata negli esperimenti. Questo perché gli agenti fisici hanno operato sulle particelle della superficie marziana frammentandole lentamente e polverizzando i granelli fino a renderli sottili come talco.10 I granelli si spezzano a causa dei continui cicli di congelamento e scongelamento, diventando color ruggine in seguito a microscopiche reazioni chimiche, ma il grosso del lavoro è fatto dal vento. Nonostante in genere si tratti di brezze leggere come lo sbuffo provocato da un piumino, hanno continuato a soffiare incessantemente per miliardi di anni.

Il pavimento ricoperto di polvere del laboratorio era attraversato da una galleria del vento, dove conducevo i miei esperimenti. L’obiettivo era studiare come la polvere marziana fosse trascinata dal vento e come si sarebbe depositata su una navicella spaziale. Una nuova missione si stava dirigendo verso Marte e da lì a sei mesi sarebbe atterrata sul terreno stratificato nei pressi del polo sud marziano. Il mio progetto avrebbe dovuto contribuire a valutare quanta polvere trasportata dal vento si sarebbe potuta accumulare sugli ampi e piatti pannelli solari del lander, per capire quanta luce avrebbe oscurato e in quale misura questo avrebbe influito sulla produzione di energia.

La galleria del vento mi ricordava i fortini che da bambina costruivo con scatoloni di cartone tenuti insieme con il nastro adesivo. Era grande abbastanza da permettermi di arrampicarmi al suo interno. Nella mia tuta protettiva di carta da cui sbucavano soltanto la faccia e le mani, strisciavo fino a un’estremità del tunnel, posizionavo i pannelli solari, quindi mi portavo verso l’altra estremità, dove cospargevo polvere che sarebbe stata sollevata da un enorme ventilatore a flusso laminare.

Quando tutto era pronto, mi ritiravo nella sala di controllo con il tecnico della galleria del vento e un altro studente impegnato come me nello stage estivo. Osservavo gli esperimenti dietro una minuscola finestra rinforzata. Azionando un interruttore, la centrale a vapore posta all’esterno dell’edificio cominciava ad aspirare l’aria. Appena la pressione diminuiva, le pareti del laboratorio scricchiolavano. Da una normale pressione atmosferica di 1.000 millibar arrivavamo progressivamente a 500, 200, 100…

Quando raggiungevamo i 6 millibar, aspettavo qualche minuto, quindi controllavo la strumentazione e iniziavo le misurazioni. Premendo un pulsante, al minimo soffio di vento si sollevavano volute di polvere. Per smuoverle era sufficiente un impercettibile getto d’aria pressurizzata. La polvere si depositava sui pannelli solari e io eseguivo scrupolosamente il mio compito, registrando il calo di potenza. I miei occhi però non facevano che tornare sui disegni ricamati da quei vortici, illuminati di taglio dalle lampade fotoelettriche soprastanti. Era uno spettacolo meraviglioso. La polvere riempiva l’aria sottile di particelle che sembravano non doversi mai depositare.

Dopo la devastante perdita di Mariner 8, il suo gemello avrebbe dovuto fare il lavoro di due orbiter. Il quartier generale della NASA insistette per assegnare priorità alla mappatura delle formazioni stabili, ma gli operatori riuscirono a calcolare un’orbita che avrebbe permesso a Mariner 9 di completare almeno in parte anche la missione per cui era stato ideato: studiare le caratteristiche «mobili» del pianeta, compresa la cosiddetta «onda di oscuramento», che affascinava gli studiosi del pianeta rosso fin dal Diciannovesimo secolo.11

L’espressione, coniata da Lowell, indicava quel fenomeno, osservato più volte dalla Terra attraverso i telescopi, per cui ogni primavera nei poli di Marte si formava un’area più scura che avanzava lentamente verso l’equatore. Per quale motivo accadeva? Molti astronomi, nonostante l’aridità del pianeta, lo interpretavano come un effetto della vegetazione. L’oscuramento era peculiare perché partiva dai poli, procedendo in senso opposto rispetto a quello terrestre, dove la vegetazione cresce a partire dalle latitudini equatoriali. Si ipotizzava che, siccome su Marte l’acqua scarseggiava, la vegetazione fosse costretta a seguire la sua presenza, che alla fine dell’inverno, quando il ghiaccio cominciava a vaporizzarsi e poi a liquefarsi, diventava disponibile prima di tutto ai poli, diffondendosi lentamente in direzione dell’equatore.

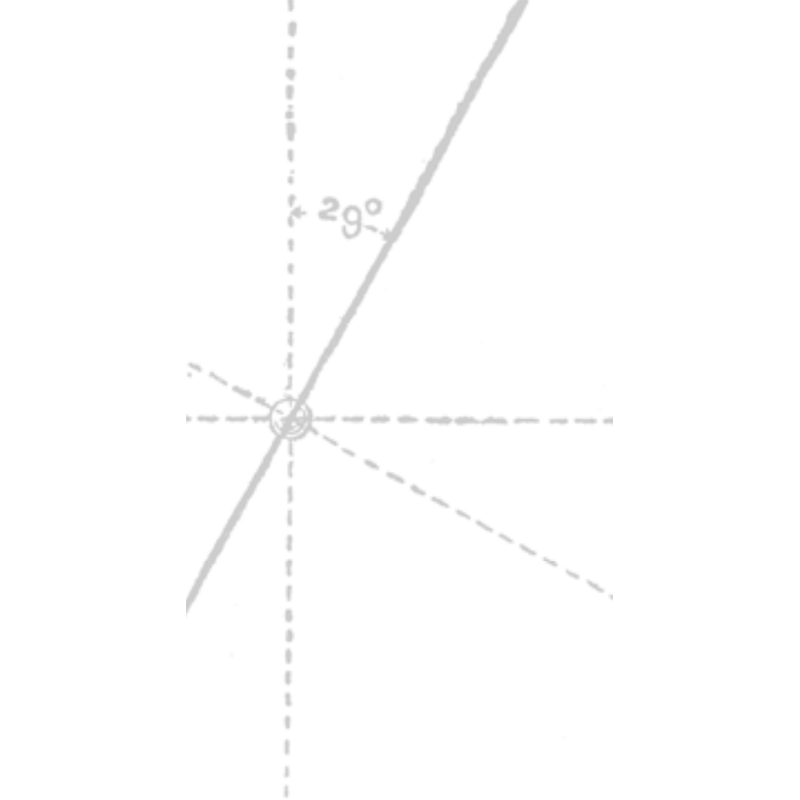

Da tempo il mistero solleticava l’immaginazione degli astronomi. Nel 1956, Gerard Kuiper, scienziato dell’Università di Chicago, osservò quello che pensava fosse «un tocco di verde muschio» nelle regioni equatoriali.12 Pochi anni dopo, un ricercatore dell’Università di Harvard condusse studi spettroscopici, rilevando diversi gradi di assorbimento in funzione delle differenti lunghezze d’onda della luce sulle aree scure di Marte, dato che fu interpretato come una conferma della natura «organica» di queste zone. «Questa prova», scrisse su The Astrophysical Journal, «e i noti cambiamenti stagionali delle aree scure rendono estremamente probabile la presenza di una qualche forma di vegetazione.»13 Nel 1962, un suo collega francese riuscì addirittura a calcolare la velocità dell’onda di oscuramento: circa 30 chilometri al giorno, secondo i fotometri di un osservatorio sui Pirenei.14 Le zone chiare di Marte erano sicuramente deserte, ma era impossibile collegare quelle più scure a strutture geologiche sottostanti.15 Uno degli obiettivi di Mariner 9 era determinare se quelle aree scure provassero l’esistenza di una vita marziana.16

L’interesse per l’onda di oscuramento rifletteva un sottile mutamento che si era registrato nella ricerca scientifica su Marte all’inizio del Ventesimo secolo: il pianeta rosso non era più ritenuto dimora di una società civilizzata ma sede di un mondo vegetale.

William Pickering, l’astronomo che aveva portato Lowell in Arizona, aveva avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dell’idea che Marte fosse ricoperto di vegetazione.17 Oltre a essere astronomo, Pickering era anche un naturalista e un intrepido esploratore. A vent’anni aveva scalato l’Half Dome nel Parco nazionale di Yosemite e a ventiquattro aveva redatto la prima guida per escursionisti delle White Mountains, nel New Hampshire,18 in cui aveva inserito indicazioni su come raggiungere una cima in assenza di sentiero e consigli sull’impiego di un sapone di catrame e menta contro le zanzare, di latte contro le scottature e di pelle scamosciata per evitare le vesciche.19 Trascorreva ore in contemplazione di precipizi e burroni. «È allora, e solo allora», scrisse una volta, «quando si arriva in alto, oltre il limite degli alberi, con uno o al massimo due compagni di avventura, che si viene davvero travolti dalla maestosità e dalla solitudine delle grandi vette; solo allora, per la prima volta, si comincia a capire…»20

Pickering amava guardare lontano, e amava scrutare Marte. Per le sue osservazioni astronomiche prediligeva i luoghi più impervi, perché garantivano condizioni di visibilità impareggiabili.21 Sulle cime delle montagne c’erano meno vapore acqueo, nuvole e tempeste che potessero perturbare l’aria. Con l’aiuto del fratello maggiore, direttore dell’Harvard College Observatory, aveva guidato diverse spedizioni per installare remoti osservatori astronomici, tra cui quello di Lowell in Arizona.

Per un certo periodo, Pickering aveva usato l’argomento della superiorità delle osservazioni effettuate da luoghi remoti per sostenere l’esistenza di quelli che Lowell riteneva fossero canali. Come Thomas Henry Huxley, che propugnò la teoria dell’evoluzione in modo così strenuo da essere soprannominato «il bulldog di Darwin»,22 Pickering aveva sostenuto con veemenza che gli astronomi dell’Europa settentrionale e degli Stati Uniti orientali, che non avevano mai visitato un luogo come Flagstaff, non avessero il diritto di avanzare dubbi sulla reale esistenza delle formazioni di superficie su altri pianeti, poiché i loro osservatori semplicemente non consentivano loro di «vedere bene».23 A suo parere, le loro spiegazioni non valevano più di quelle che avrebbero potuto fornire in materia di elettrodinamica, fisiologia o altre discipline di cui fossero totalmente profani.24

Ciononostante, Pickering non aveva mai creduto completamente alla spiegazione di Lowell. Pur non negando la possibilità che su Marte esistesse una civiltà intelligente, nutriva dubbi sul fatto che i canali ne fossero una prova inconfutabile. Le osservazioni condotte dal suo avamposto in Perù avevano alimentato quelle perplessità, conducendolo a formulare diverse teorie alternative.25

Nel 1905, per esempio, mentre esplorava i vulcani delle Hawaii alla ricerca di possibili analogie con la Luna, gli capitò di notare una serie di crepacci nel deserto che si estende a sud di Kilauea. Sulla base di quelle formazioni di origine vulcanica, cominciò a sospettare che i canali marziani non fossero corsi d’acqua che attraversavano macchie di vegetazione ma fossero essi stessi vegetazione.26 Dopo tutto, dei corsi d’acqua avrebbero dovuto brillare alla luce del sole. E da fenditure formatesi naturalmente nel suolo sarebbe potuto fuoriuscire vapore, che avrebbe reso possibile la sopravvivenza di alberi, arbusti e felci.27

Pickering era consapevole che anche quell’ipotesi non era del tutto soddisfacente, poiché postulava un’intensa attività vulcanica sulla superficie di quello che tutti sapevano essere un piccolo pianeta freddo. Ciononostante, continuò a esaminare i dati in suo possesso, alla ricerca di prove e osservazioni più certe e di teorie più solide, senza mai convincersi che quelle linee su Marte fossero soltanto quello che sembravano.

Finché, due anni dopo, alle Azzorre, si ritrovò a guardare da lontano una collina: i suoi fianchi, originariamente ricoperti di alberi, erano stati in seguito disboscati a motivi geometrici per lasciare spazio a pascoli per il bestiame.28 D’improvviso gli balenò in mente un’altra teoria per spiegare le linee di Marte: potevano essere le vestigia di una specie vegetale in declino? «Immaginate che l’intera superficie del pianeta fosse originariamente ricoperta da una qualche specie di arbusto o albero che nelle regioni settentrionali ed equatoriali sia stata ora in gran parte distrutta», scrisse. «La sua presenza ancora oggi nelle regioni meridionali spiegherebbe i cosiddetti mari, e si chiarirebbe anche l’esistenza dei canali, le strisce strette, più o meno continue.»29

Nel 1911, sovvenzionato dall’Harvard College Observatory, Pickering salpò per le Indie Occidentali britanniche, alla volta di un altopiano nel centro della Giamaica, determinato a installarvi una piccola stazione di osservazione. Prese in affitto una casa in una piantagione e vi allestì il campo base.30 Non c’erano telefono, luce elettrica e acqua corrente. In un grande patio un tempo usato per essiccare i chicchi di caffè, Pickering installò il suo rifrattore Clark da 28 centimetri. Per far contento il fratello maggiore, che stava lavorando a una mappa stellare, di tanto in tanto osservava qualche stella doppia, anche se «delle stelle non gli importava nulla».31 Era ormai noto che tante si erano spente da molto, anche se la loro luce viaggiava ancora verso la Terra, e lui non poteva pensare di perdere tempo nella creazione di un catalogo di inutili astri. «Le enormi dimensioni del nostro sistema stellare non hanno alcuna importanza per noi», affermò. «Se anche contenesse solo diecimila stelle invece di mille milioni, credo che saremmo altrettanto contenti.»32

Fu dietro il telescopio posizionato su quel patio che sviluppò la sua ultima teoria per spiegare la natura dei canali marziani. Anche in quel caso, c’entrava la vegetazione. I moti atmosferici di Marte, che Pickering ipotizzava seguissero schemi regolari, facevano sì che alcune parti del suolo fossero irrigate più e più volte dai temporali. Le fasce dritte e strette interessate da quei temporali regolari si erano con il tempo trasformate in paludi brulicanti di vita, in mezzo a un paesaggio altrimenti deserto. «Se non fossero stati colonizzati dagli europei», scrisse, «anche gli Stati Uniti sarebbero ancora una terra desolata. Tanto meno dovremmo dunque affrettarci a ipotizzare l’esistenza di una civiltà su un pianeta di cui ancora sappiamo poco…»33 Invece di essere rogge o pseudocanali di irrigazione, concluse, quelle formazioni, per quanto regolari potessero apparire, avevano origine casuale.

Quando Pickering formulò questa teoria era il 1914, e sulla Terra incombeva la catastrofe della Prima guerra mondiale. Nel suo ritiro appartato in Giamaica, l’astronomo americano sembrò cercare rifugio in una serie quasi ossessiva di osservazioni su Marte, ciascuna trasmessa in un rapporto mensile.34 Per lui, il pianeta rosso era un deserto incontaminato. Senza civiltà, non sarebbero esistite né guerre né conflitti.

Pickering aveva ormai sessant’anni ed era troppo vecchio per essere richiamato alle armi, ma era ancora animato da un certo vigore giovanile e aveva occhi da ragazzo incorniciati da un viso segnato dal sole e dal vento. Anche quando si tagliava la barba, aveva sempre un ciuffo di peli ribelli sul mento. Rifiutandosi di possedere un’automobile, quando arrivava il momento di trasmettere i rapporti, si recava nella città più vicina in sella a uno dei suoi due cavalli, Giove e Saturno. Si considerava non tanto uno scienziato quanto un ambasciatore, soprattutto per i colleghi del Nordest degli Stati Uniti, che lui riteneva «non abbastanza fortunati da risiedere in quelle parti del mondo dove di norma la visibilità è buona».35 Nei suoi rapporti abbondavano dati, mappe, tabelle e diagrammi; deciso a sfidare le convenzioni, non li spediva però a riviste scientifiche, inviandoli invece a Popular Astronomy, un periodico divulgativo.

Questi suoi bollettini furono i primi che il mondo ricevette regolarmente su un altro pianeta. Pickering continuò a scriverli per anni,36 trascorrendo le notti nella casa riadattata a osservatorio nella vecchia piantagione e registrando le proprie impressioni su Marte in quaderni rilegati in pelle, con una grafia nervosa e vivace. Tracciò centinaia di schizzi a matita, catturando i cambiamenti nell’Eden Patera, nell’Elysium Planitia, nell’Arcadia Planitia, nella Chryse Planitia e nell’Utopia Planitia,37 oltre a decine di dipinti, colorati con delicate sfumature carminio e terra di Siena.38 Pickering sapeva che la comunità astronomica si stava muovendo verso la ricerca fotografica, utilizzando le tecniche che lui stesso aveva contribuito a sperimentare. Ciononostante, non si lasciò scoraggiare, sempre più convinto che «l’occhio umano dovesse regnare sovrano»:39 di lì a poco abbandonò quasi completamente l’astrofotografia, preferendole la semplice osservazione visiva delle superfici planetarie.

Nei suoi rapporti, faceva il possibile per attenersi a ciò che vedeva. Stabilì una terminologia tassonomica e sostenne che alcune questioni, come l’esistenza dei marziani, fosse preferibile lasciarle «in sospeso».40 Eppure, il modo in cui immaginava il paesaggio del pianeta rosso permeava tutto ciò che scriveva. Parlava di tempeste che si sollevavano e si dileguavano; descriveva le coste delle baie di color azzurro intenso;41 raccontava dell’inverdimento dei maria meridionali42 e delle piogge violente e abbondanti che cadevano formando una cortina scura e impenetrabile. A volte, gigantesche inondazioni si abbattevano sulle regioni settentrionali, simili a quelle causate dai torrenti siberiani nella stagione primaverile;43 in altre occasioni, coltri di cumuli ricoprivano il cielo marziano, non diversamente da come aveva visto accadere sopra la Bolivia occidentale.44 Annotava quando la calotta polare meridionale sembrava punteggiata di brina45 e quando nella zona torrida comparivano distese ghiacciate; annunciava quando il pianeta era «ricoperto di neve»46 fino a sud, come accadeva sulla Terra nel Labrador meridionale. In questo modo, Pickering offrì al mondo una nuova visione di Marte, una meraviglia aliena che la mancanza di civiltà non rendeva per questo meno gloriosa. Era un paesaggio vasto e inesplorato, simile in tutto e per tutto a quello terrestre.

L’idea di Pickering di un Marte ricoperto di vegetazione tornò in auge prima del lancio di Mariner 9, anche se non formulata come nei suoi bollettini. Non si immaginava più un pianeta cosparso di paludi brulicanti o la cui superficie, come il bacino amazzonico, durante la stagione delle piogge venisse sommersa da metri di acqua per centinaia e centinaia di chilometri.47 Non si pensava più a un’atmosfera densa, carica di tempeste, umidità e calore. Le misurazioni effettuate con termocoppie in vuoto – circuiti di due conduttori uniti a entrambe le estremità – indicavano che le temperature di Marte erano fredde, ma non eccessivamente: le termocoppie registravano infatti tracce di calore nelle zone più scure del pianeta, fatto che si sarebbe potuto spiegare con la presenza di vegetali semplici come muschi e licheni, analogamente a quanto accadeva nella tundra siberiana.48

Nonostante la profonda passione per «la maestosità e la solitudine delle grandi vette»,49 Pickering aveva sempre creduto che la superficie di Marte fosse priva di montagne significative, una convinzione che persisteva ancora nel 1971, al momento della missione Mariner 9.50 Dopo tutto, Marte era di dimensioni molto minori rispetto alla Terra. Come poteva un nucleo così piccolo generare il calore necessario per sostenere un’attività vulcanica importante e una tettonica a placche, ossia le forze responsabili della formazione delle montagne? Anzi, la versione definitiva della teoria di Pickering sulla vegetazione marziana dipendeva in toto dalla presenza di una superficie piana,51 senza la quale i suoi modelli di circolazione atmosferica non avrebbero retto, scomparendo insieme con le tempeste che irrigavano la rigogliosa e selvaggia vegetazione del pianeta.

Dopo aver raggiunto Marte, Mariner 9 continuò pazientemente a ruotargli intorno per due mesi, mentre la tempesta di polvere infuriava. All’inizio di gennaio, dopo settimane di attesa, i dati mostrarono che la polvere sembrava ritirarsi.52 Formazioni riconoscibili cominciarono a intravedersi attraverso la nebbia rossa e quando finalmente Mariner 9 iniziò a scattare le foto, la superficie si rivelò tutt’altro che piana. La prima cosa che emerse dalla cappa di polvere fu una specie di macchia sfocata. La squadra addetta all’elaborazione delle immagini, in preda all’eccitazione, esaminò le mappe tradizionali per identificarla. Sembrava coincidere approssimativamente con la posizione di Nix Olympica.

Nei giorni seguenti apparvero a poco a poco altri tre punti scuri disposti in linea, ai quali la squadra assegnò i nomi di North Spot, Middle Spot e South Spot.53 Fu annunciata una conferenza stampa, nel corso della quale, sorprendendo tutti, il responsabile dell’elaborazione delle immagini rivelò che quelle macchie dovevano essere le cime di vulcani incredibilmente alti; si trattava con ogni probabilità di zone di maggiore altitudine che emergevano dalla tempesta di polvere.54 Aggiunse che credeva di aver visto addirittura dei crateri collassati, caratteristici delle caldere vulcaniche che si formano dopo lo sprofondamento delle pareti della camera magmatica.

Fino a quel momento, la NASA aveva sorvolato Marte tre volte e non aveva visto un solo vulcano. Anzi, i Mariner 4, 6 e 7 non avevano notato alcun rilievo sulla superficie del pianeta. Nelle aree che avevano fotografato non c’erano ombre rilevanti né si stagliavano profili lungo l’orizzonte. Ma se quelle macchie erano davvero le cime di vulcani, ciò significava che questi erano molto più grandi di qualsiasi vulcano terrestre.55

Il responsabile aveva ragione: i tre punti sulla cresta di Tharsis erano vulcani con caldere. Sarebbero divenuti noti come Tharsis Montes: Ascraeus Mons, Pavonis Mons e Arsia Mons. La vicina Nix Olympica fu ribattezzata Olympus Mons, una delle montagne più grosse del sistema solare.56 La scoperta dei vulcani – chiaro indizio di un nucleo un tempo caldo – fu tanto emozionante quanto inaspettata. Significava che Marte possedeva enormi riserve di gas che sgorgavano dal magma, gli stessi che in origine formavano la nostra atmosfera e che, condensandosi, avevano riempito i nostri oceani.

I vulcani non erano le uniche formazioni di dimensioni enormi su Marte: c’erano anche giganteschi canyon, la cui presenza si rivelò lentamente mentre le immagini continuavano ad arrivare. «Ne intuivamo la forma a poco a poco», ricorda Norman Haynes.57 Vedere le immagini a mano a mano che arrivavano «era come sollevare un sipario un po’ alla volta, giorno dopo giorno». Alla fine, quando le foto orbitali furono affiancate, divenne chiaro che il pianeta era diviso in due come la Great Rift Valley. Uno squarcio di quasi 4.000 chilometri, abbastanza vasto da contenere diverse volte il Grand Canyon, percorreva l’equatore, estendendosi per un quinto della circonferenza di Marte. Questa formazione sarebbe in seguito stata battezzata Valles Marineris, in onore del programma spaziale. Marte non era affatto una landa desolata costellata di crateri: la sua superficie era invece estremamente varia. Era stato soltanto un caso che le prime sonde si fossero perse… tutto quanto!

Quando la nube di polvere si depositò, anche l’idea che il pianeta fosse coperto da estesi tratti di vegetazione sfumò. Marte aveva una superficie straordinariamente differenziata, però non c’erano prove di resistenti (ancorché assetate) piante primitive. Era vero che, come già era stato notato in passato, il paesaggio mutava in poche settimane, ma questo cambiamento non era dovuto a una fantomatica fioritura primaverile.58 Gli operatori della missione si resero presto conto che la causa andava ricercata nella fisica alla base del riscaldamento stagionale della superficie marziana. Quando il pianeta si inclinava verso il Sole, questo ne riscaldava la superficie, determinando il sollevamento e lo spostamento della polvere ed esponendo le nude rocce sottostanti. A grande distanza, ciò dava l’impressione di una fioritura, mentre l’onda di oscuramento era solo una sistematica ridistribuzione della massiccia coltre di polvere sulla superficie. Come già l’ipotesi di una civiltà marziana ci era sfuggita fra le dita, così capitò anche a quella di una vegetazione.

Nonostante la delusione, avvenne un’altra scoperta davvero stupefacente: le inconfondibili tracce lasciate dai letti dei fiumi. Se su Marte non esistevano elementi lineari, se la sua superficie non era attraversata da linee geometriche, le immagini rivelavano tuttavia chiaramente la presenza di biforcazioni fluviali e immensi canali di deflusso.

Non era facile crederci, e inizialmente furono pochi i membri della squadra scientifica a farlo.59 Per anni, i dati che erano stati accumulati ci avevano restituito l’immagine di un pianeta arido. Molti si chiesero se quelli che sembravano alvei di fiumi non potessero invece essere stati scavati dalla lava, però non si trovavano soltanto su terreno vulcanico.60 Sembravano inoltre esserci veri e propri meandri e banchi di sabbia, caratteristiche che qualsiasi idrologo avrebbe riconosciuto all’istante.

Ma come potevano esistere letti di fiumi su Marte? L’atmosfera era praticamente priva di vapore acqueo. La bassa temperatura e la bassa pressione facevano sì che l’acqua che si accumulava sul pianeta congelasse o evaporasse rapidamente. La pressione superficiale era pari a 6 millibar, di poco superiore a quella del punto triplo dell’acqua, ossia quella fugace condizione in cui questa coesiste allo stato solido, liquido e gassoso. Ricordo di averla vista con i miei occhi l’estate in cui conducevo gli esperimenti nella galleria del vento che simulava le condizioni di superficie di Marte.

La prima volta che avevo creato il vuoto, su suggerimento di uno studente specializzando, avevo intenzionalmente lasciato un bicchiere d’acqua sul davanzale della finestrella della sala di controllo. Dopo che l’aria era stata risucchiata dall’enorme laboratorio, l’acqua nel bicchiere aveva cominciato lentamente a fremere per poi iniziare a bollire furiosamente, schizzando sulla finestra. Quindi, all’improvviso, l’assurdo: in mezzo all’acqua bollente era comparso un pezzo di ghiaccio, che fluttuava all’interno del bicchiere come un fantasma.

Capii che cosa stava accadendo. Avevo letto sui manuali del calore della vaporizzazione, di come una sostanza si raffreddi quando evapora, anche quando bolle nel vuoto. Eppure, nonostante tutte le mie nozioni di fisica, quell’esperienza mi sembrò pura magia. Osservai dubbiosa il pannello di controllo. Lanciai un’occhiata allo studente, quindi al giovane direttore del laboratorio, dopodiché di nuovo al ghiaccio bollente. Anche gli scienziati di Mariner 9 avevano sperimentato questo stesso profondo disorientamento?

I dati che stavano ricevendo stravolgevano tutto quello che sapevano, in un modo assolutamente imprevisto. Quali altre leggi fisiche si sarebbero infrante, quali altri misteri dell’universo sarebbero scaturiti da quelle immagini? L’idea che su Marte esistessero fiumi era scioccante per due motivi: sembrava dover richiedere un miracolo perché potesse esserci abbastanza acqua sulla superficie del pianeta e un altro ancora per mantenercela abbastanza a lungo da erodere l’alveo di un fiume. Anche un rivolo che scorresse nelle più abissali profondità di Marte, dove la pressione era maggiore, sarebbe potuto scomparire dal giorno alla notte a causa dei valori della pressione superficiale.61

Ma se quelle formazioni non erano state plasmate dalla lava o da un altro fluido viscoso, significava che Marte, all’inizio della sua storia, doveva essere stato un luogo radicalmente diverso. E per capire come fosse, comprendere il pianeta com’era ora non sarebbe bastato, era necessario ricostruire il complesso e dinamico percorso che aveva seguito nel lungo viaggio attraverso il tempo. Non dovevamo più spiegare l’onda di oscuramento ma lo sconcertante mistero di quelle formazioni che sembravano a tutti gli effetti letti di fiumi. Inoltre, tutto questo comportava prendere in considerazione la possibilità che Schiaparelli avesse avuto ragione, almeno in parte: forse la superficie di Marte era davvero stata solcata da corsi d’acqua naturali. Forse un tempo questo pianeta desolato e costellato di crateri aveva ospitato la vita.