NEI primi anni Ottanta, non molto tempo dopo la mia nascita, sulla PBS andò in onda il programma di divulgazione scientifica Cosmo, che ottenne un vero e proprio record di ascolti.1

Come milioni di altre famiglie americane, anche i miei genitori, seduti sul divano a fiori color grano disposto su un tappeto marrone a pelo lungo e con in braccio me e mia sorella, si sintonizzarono per tredici domeniche di fila per assistere alla trasmissione. Regolavano l’antenna del televisore a tubo catodico finché l’immagine non diventava nitida. Era la loro prima tivù a colori, e mai momento fu più opportuno per averne una.

Il presentatore era un giovane astronomo, Carl Sagan, il quale pilotava un’«astronave immaginaria» attraverso le psichedeliche meraviglie dell’universo. Grazie a tutta una serie di effetti speciali, Sagan si muoveva fra le stelle, attraversava le «nevi di Saturno»2 e trasformava il proprio corpo in una silhouette rosa di raggi laser. Andava avanti e indietro nel tempo, strisciava dentro un gigantesco cervello umano e volava fra le cime degli alberi, spesso accompagnato da una colonna sonora quasi allucinogena. Io e mia sorella lo fissavamo con gli occhi spalancati e poi ci addormentavamo. Quando arrivavano i titoli di coda, i nostri genitori ci mettevano a nanna.

Dire che Cosmo fu un successo fenomenale sarebbe un eufemismo. Sagan arrivò nelle case di più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo.3 Aveva già iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico scrivendo opere di divulgazione, ma fu quel programma a dargli la fama. Diventò ospite fisso di Johnny Carson, cominciò a farsi vedere in compagnia di celebrità dello spettacolo e iniziò a fumare molta marijuana, attirandosi le critiche di numerosi colleghi.4 Era un profeta della scienza in dolcevita, un anticonformista ben felice di firmare autografi. Per la prima volta dopo Percival Lowell, un singolo individuo tornò a essere il volto pubblico della scienza marziana. Negli ultimi quarant’anni, nessun altro nome è stato più intimamente legato a Marte e più in generale alla ricerca della vita nell’universo di quello di Sagan. Senza dubbio, è uno degli scienziati moderni più stimati dal grande pubblico.

Qualche anno prima che Cosmo andasse in onda, animato da un senso di sicurezza iconoclastica che già anticipava la sua ascesa alla celebrità, Sagan aveva avanzato l’audace ipotesi che sul pianeta rosso potessero esistere creature simili a tartarughe.5 Nel 1974 aveva sottoposto alla rivista Icarus un breve articolo in cui concludeva che «non solo è possibile che su Marte vivano organismi di grandi dimensioni, ma [le condizioni stesse del pianeta] potrebbero addirittura favorirne l’esistenza».6 Era un’ipotesi più che azzardata, naturalmente, ma, come molti visionari, anche Sagan riusciva a figurarsi con estrema precisione ciò che immaginava. Queste creature, ragionò, avrebbero potuto essere dotate di robusti gusci di silicato che le avrebbero protette dalle radiazioni UV.7 Ammise che, non essendo stata rilevata su Marte alcuna vegetazione visibile, non era facile pensare quale potesse essere la loro fonte di cibo. Ciononostante, suggerì che alcuni di questi animali, ai quali assegnò il nome di cristofagi, avrebbero potuto sfruttare il permafrost ghiacciato per dissetarsi, mentre altri, che battezzò petrofagi, avrebbero potuto bere minerali idrati direttamente dalle rocce.8

Sagan osservò che pure quelle lande desolate sulla Terra che per lungo tempo si era creduto non potessero ospitare animali di grandi dimensioni erano ormai note per essere l’habitat di orsi polari o altre creature simili. Argomentò che la grandezza del loro corpo avrebbe ridotto il rapporto tra superficie e volume, permettendo così a queste creature di conservare calore e umidità in un clima freddo e secco. Un grafico di Time disegnò una gigantesca e tentacolare piovra per comunicare al pubblico la visione di Sagan. Non c’entrava nulla, come lui senza dubbio sapeva, ma non era questo il punto. Il punto era che non c’erano prove contro l’esistenza di queste grandi creature – che lui chiamava macrobi –, quindi perché avremmo dovuto limitare la nostra immaginazione? Perché non avrebbero dovuto esistere i macrobi? O giraffe con processi vitali a base di silicio?9 Era un argomento anticonvenzionale e stimolante, come molti altri aspetti della vita di Sagan, nonché un primo indizio della genialità che questi avrebbe in seguito mostrato nella capacità di rivolgersi ai non scienziati.

In quel periodo la NASA stava lavorando a una sonda spaziale che sarebbe finalmente atterrata sulla superficie di Marte. La missione Viking del 1976 avrebbe condotto i primissimi esperimenti per rilevare la presenza di forme di vita sul pianeta rosso. Sagan faceva parte della squadra addetta all’elaborazione delle immagini che sarebbero state scattate durante la missione e il suo compito era garantire che qualsiasi cosa nelle vicinanze dei due lander gemelli avesse un ritratto a colori, in bianco e nero, infrarossi e persino stereo. Mostrandosi all’altezza della propria fama, quando un giornalista osservò che una creatura in rapido movimento sarebbe «apparsa come una striscia», Sagan non si fece cogliere in fallo. «In quel caso, potremo sempre guardare le impronte», rispose.10

Sagan era sempre stato dotato di un’immaginazione debordante. Era cresciuto in un piccolo appartamento a Brooklyn e, dopo aver letto Sotto le lune di Marte di Edgar Rice Burroughs, dove il protagonista, proveniente dalla Virginia, si ritrova misteriosamente sul pianeta rosso, si era precipitato in un campo vicino, tendendo le braccia verso il cielo e implorando Marte di portarlo da lui.11 Già a dieci anni immaginava ipotetici titoli di giornali del futuro, che scriveva poi a lettere cubitali: «L’ASTRONAVE HA RAGGIUNTO LA LUNA!!!» o «SCOPERTA LA VITA SU VENERE!!!»12 C’era anche una coppia di astronauti che pubblicizzava viaggi su «LINEE SPAZIALI INTERSTELLARI».

Per tutta l’adolescenza divorò riviste di fantascienza. A quindici anni vide una pubblicità de Il volo interplanetario. Introduzione all’astronautica di Arthur C. Clarke.13 A differenza dei racconti per cui Clarke era famoso, questo era un breve volume di carattere tecnico dove si spiegava tutto ciò che nel 1950 era noto sulla dinamica orbitale e sulla progettazione dei razzi. Sagan rimase sbalordito dalle possibilità che Clarke ventilava in merito all’invio, non necessariamente lontano nel tempo, di sonde su altri pianeti.

L’anno successivo, a soli sedici anni, si iscrisse all’Università di Chicago. Il corso di studi era impegnativo, ma lui non era tipo da lasciarsi scoraggiare. Ben presto cominciò a soffrire di dolori cronici che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. Guidò da solo lungo l’autostrada semideserta fino alla Mayo Clinic, dove, imbarazzato, raccontò che per la paura di soffocare riusciva ormai a malapena a mangiare.14 Gli fu diagnosticata l’acalasia, che alla lettera significa «incapacità di rilassarsi»,15 un disturbo dell’esofago che gli rendeva difficoltoso respirare e deglutire. Secondo la sorella, era il risultato del carattere ossessivo e nevrotico della loro madre.16 I medici tentarono di allungargli l’esofago senza successo, esattamente come, anni dopo, fallirono un intervento chirurgico lasciandogli una cavità polmonare piena di sangue.17

Ma Sagan era estremamente resistente. Nonostante la timidezza e i dolori fisici, poneva le proprie domande a importanti scienziati senza alcun timore reverenziale. Così facendo, ebbe una serie di brillanti maestri. Studiò Fisica, scrivendo la tesi di laurea sull’origine della vita sotto la supervisione del premio Nobel per la Chimica Harold Urey.18 L’estate successiva lavorò con i migliori scienziati del Paese, decidendo quindi di tornare all’Università di Chicago per conseguire un dottorato di ricerca in Astronomia e astrofisica, raggiungendo l’osservatorio universitario di Yerkes, a Williams Bay, su una Nash-Hudson stationwagon bianca e azzurra.19

Sebbene i suoi studi riguardassero principalmente le proprietà fisiche dei pianeti, ben presto Sagan si interessò alla nascente branca dell’esobiologia, conducendo ricerche sull’origine, l’evoluzione e la presenza della vita nell’universo. Alla fine degli anni Cinquanta, uno dei suoi mentori lo invitò a collaborare con la National Academy of Sciences20 per un «lavoro preliminare, in buona parte di consultazione, sull’idea generale di sonde biologiche».21 Lo Sputnik era appena stato lanciato e i sovietici stavano lavorando in tutta fretta ai lander lunari. Gli scienziati americani cominciavano a preoccuparsi di questo programma segreto, chiedendosi se i russi avrebbero prestato sufficiente attenzione a questioni come la sterilizzazione22 o se invece stessero mettendo a rischio la possibilità per l’umanità di studiare la vita al di fuori della Terra.23 La NASA stava già predisponendo piani per proteggere la Luna dalla contaminazione e sembrava il momento giusto per iniziare a pensare anche ad altri pianeti.

Per Sagan fu una fortuna. Entrò per la prima volta in contatto con i luminari che dirigevano il programma spaziale statunitense, agli albori di un percorso che avrebbe segnato una svolta nella scienza marziana, spostando la ricerca della vita dalle tracce visibili sulle fotografie ad altre che non potevano comparire su pellicola: un processo che avrebbe richiesto nuova strumentazione, maggiore miniaturizzazione e, soprattutto, una vera e propria sperimentazione scientifica sulla superficie di Marte. Atterrare su un pianeta non era la stessa cosa che sorvolarlo o entrare nella sua orbita: sarebbe stato possibile raccogliere una quantità enorme di dati e ciò, inevitabilmente, significava che la posta in gioco per tutte le parti interessate era molto più alta, sia professionalmente sia personalmente.

Con la convocazione del gruppo di ricerca della National Academy of Sciences, lo studio di Marte riprese immediatamente slancio. I suoi membri – tra i quali figurava anche il giovane Sagan, in quel momento ancora studente di dottorato – si divisero in due squadre:24 una della costa orientale (EASTEX) e una di quella occidentale (WESTEX).25 La prima missione era delineare un piano d’azione e in uno dei primissimi incontri un membro dell’EASTEX si lagnò del fatto che non fosse ancora stato inventato un dispositivo per rilevare la presenza di vita.26 Secondo lui, c’era bisogno di un semplice aggeggio che fosse in grado di dire: «Sì, c’è vita in questo campione», o «No, non c’è traccia di vita». Fu una chiamata alle armi che sarebbe stata colta con entusiasmo, cambiando per sempre la disciplina.

Il primo scienziato a proporre un simile esperimento fu un microbiologo gentile e cordiale di nome Wolf Vishniac. Wolf non era il primo della sua famiglia a esplorare il regno dell’infinitamente piccolo: il padre, che il New Yorker aveva definito «il più importante fotografo di vita microscopica al mondo»,27 aveva una visione quasi messianica del proprio lavoro. «La natura, Dio, qualunque sia il nome che si voglia dare al creatore dell’universo», aveva detto una volta Vishniac senior, «è visibile in modo forte e chiaro al microscopio. Tutto ciò che è creato dall’uomo ha un aspetto terribile quando viene ingrandito: è rozzo, approssimativo, asimmetrico. Ma in natura ogni singolo frammento di vita è meraviglioso. E quanto più lo ingrandiamo, tanto più numerosi sono i particolari che diventano visibili, perfettamente formati, come un’infinita serie di scatole cinesi.»28

Vishniac junior era cresciuto a Berlino. In casa coltivava alghe che poi dava da mangiare ai suoi anostraci, i quali a loro volta diventavano cibo per cavallucci marini.29 Nel 1940 era salpato per gli Stati Uniti a bordo di un piroscafo dell’American Export Lines con la famiglia e altri ottanta rifugiati ebrei.30 Pur non parlando ancora bene l’inglese, l’anno successivo era stato ammesso al Brooklyn College, da dove poi era passato a Stanford. Da giovane professore a Yale, prima di trasferirsi all’Università di Rochester, si era guadagnato una certa fama grazie alle ricerche sulla fotosintesi31 e sull’uso dello zolfo come fonte di energia da parte dei microbi.32

Sebbene i loro interessi scientifici fossero piuttosto divergenti, Vishniac e Sagan diventarono buoni amici. Avevano una formazione molto diversa: Sagan, l’astronomo, conosceva il funzionamento di macchine fotografiche e spettrometri; Vishniac, il biologo, aveva sempre lavorato con vetrini e provette. Il secondo aveva un talento innato per la meccanica e l’ingegneria, mentre il primo era decisamente negato in tutto ciò che richiedeva una certa manualità.33 Anche le loro personalità non sarebbero potute essere più diverse. Vishniac aveva un carattere tranquillo, mentre Sagan era vivacissimo e parlava con tutti, dai compagni di mensa al presidente del circolo di beneficenza locale, agli addetti alla sicurezza del campus: il mondo intero era il suo pulpito.34 Ciononostante, erano entrambi molto fantasiosi, ciascuno a modo proprio, e avrebbero dato un importante contributo all’esplorazione di Marte.

Nel 1959, nel periodo in cui Sagan stava iniziando una borsa di studio post dottorato a Berkeley, Vishniac ricevette una sovvenzione di 4.485 dollari35 per quella che, ispirandosi al proprio nome di battesimo (Wolf), chiamò «trappola per lupi».36 Era un progetto per un dispositivo di rilevamento della vita su Marte basato sull’idea che, moltiplicandosi, i microbi cambiassero l’ambiente circostante.

Vishniac pensava che, dopo aver raccolto un campione di suolo marziano attraverso un ugello e averlo immerso in un composto acquoso ricco di nutrienti, i microbi in esso contenuti avrebbero modificato il liquido di coltura e quei cambiamenti avrebbero potuto essere misurati, consentendo agli scienziati di capire quello che stava accadendo. Una variazione nell’acidità si sarebbe per esempio potuta rilevare con uno strumento per la misurazione del pH, e un aumento dell’opacità del liquido – prova di una rapida crescita – con sensori ottici. Ciascuna di queste due misurazioni avrebbe fornito uno strumento di controllo indipendente dall’altra. Aumenti esponenziali di questi dati sarebbero stati particolarmente indicativi della proliferazione di microrganismi.

Nel giro di due anni, Vishniac approntò un prototipo funzionante della sua trappola per lupi.37 Fu un’enorme conquista scientifica e una risposta sorprendentemente rapida alla sfida lanciata appena qualche anno prima da quel membro dell’EASTEX. Ciononostante, non tutti ne rimasero impressionati, compreso suo suocero. Durante il post dottorato, Vishniac si era innamorato di Helen Simpson, figlia di uno dei più autorevoli paleontologi e biologi evoluzionisti del Ventesimo secolo, e l’aveva sposata.38 Il padre di Helen non era granché interessato allo studio della vita su altri pianeti e si faceva anzi pubblicamente beffe dei biologi che avevano accettato che il primo e più importante compito della ricerca spaziale dovesse essere l’individuazione di vita aliena. Li prendeva in giro per quella loro «nuova scienza della vita extraterrestre, che alcuni chiamano esobiologia», ritenendola «una disciplina quantomeno curiosa, considerato che questa ‘scienza’ deve ancora dimostrare l’esistenza del suo stesso oggetto di studio!»39

Ma Vishniac non si diede per vinto e con il tempo cominciò a collaborare con altri microbiologi e biochimici che stavano studiando nuovi sistemi per miniaturizzare gli esperimenti di laboratorio per cercare la vita su Marte. Dopo la trappola per lupi, il ritrovato successivo fu un apparecchio chiamato Gulliver in omaggio a Jonathan Swift, considerato che sarebbe stato impiegato nella ricerca di forme di vita lillipuziane.40 Progettato da un ingegnere sanitario, Gulliver sfruttava uno dei metodi più comuni per individuare i microbi nelle piscine, negli oceani e nell’acqua potabile, in particolare quelli contaminanti come i coliformi fecali.41 L’idea consisteva molto semplicemente nel monitorare una coltura di bolle di anidride carbonica utilizzando un tracciante di carbonio-14. I primi progetti prevedevano l’impiego di minuscoli arpioni, sparati come colpi di mortaio dalla base del lander e agganciati a un cavo lungo 7,5 metri.42 Il cavo sarebbe stato rivestito di grasso al silicone perché le particelle di terra, aderendovi, potessero essere raccolte facilmente e trasportate nello strumento che le avrebbe analizzate.

All’inizio degli anni Sessanta, la NASA finanziava quasi venti progetti che lavoravano a sistemi per il rilevamento di forme di vita.43 Ciononostante, nessuno dei prototipi era stato pensato per scattare immagini: nemmeno quello di Vishniac, benché questi fosse figlio di un grande della fotografia microscopica. Preparare i campioni e analizzare i vetrini per individuare un’eventuale proliferazione di vita aliena era già fin troppo complicato; la trasmissione delle immagini, inoltre, avrebbe richiesto una quantità eccessiva di dati.44 La microscopia sarebbe dovuta bastare. Fu così che si varcò una soglia importante: per la prima volta, la vita non sarebbe stata qualcosa di visibile ma di misurabile in un laboratorio interplanetario.45

Quando, nel 1965, furono pubblicati i primi risultati della missione Mariner 4, la nuova tribù degli esobiologi rimase sbalordita quanto il resto del mondo. L’estrema aridità, il freddo glaciale, la pressione atmosferica bassissima… Tutto poneva seri dubbi sulle possibilità dell’esistenza di vita su Marte. Il loro lungo lavoro rischiava di rivelarsi soltanto un’immensa perdita di tempo. Finché non fossero riusciti a elaborare una teoria capace di spiegare l’esistenza di vita in un luogo così inospitale, tutte le loro fatiche sarebbero state inutili.

Naturalmente, furono Sagan e Vishniac a prendere in mano la situazione. Reagendo alle immagini dei crateri, Vishniac scrisse una toccante lettera al presidente del Committee on Aeronautical and Space Sciences del Senato, sostenendo che essi avrebbero potuto contribuire a «una diversificazione dell’ambiente, creando nicchie ecologiche favorevoli alla colonizzazione di organismi viventi» e garantendo un accesso a formazioni geologiche più profonde, proteggendo gli organismi dalle radiazioni con la loro «ombra». Vishniac ipotizzava che proprio in quei crateri si sarebbero potuti raccogliere dati importantissimi.46

Nel frattempo, Sagan esaminò centinaia di fotografie della Terra,47 tentando di dimostrare che i risultati ottenuti dai Mariner non precludevano necessariamente la presenza di vita.48 Innanzitutto, studiò le immagini provenienti da satelliti meteorologici come TIROS-1 e Nimbus, con i quali si era aperta l’epoca del telerilevamento spaziale. Sagan osservò che, considerata la risoluzione di appena 1.000 metri per pixel, le strade, gli edifici, gli schemi urbanistici e la vita in città come New York, Mosca, Parigi o Pechino non erano visibili. Dopodiché, raccolse milleottocento immagini della Terra scattate dagli astronauti delle missioni Apollo e Gemini, che avevano una risoluzione dieci volte maggiore, pari a 100 metri per pixel: solo alcune mostravano qualche impercettibile traccia della presenza umana. Inoltre, anche in quell’ultimo caso bisognava sapere che cosa cercare: un campo coltivato o un sottile tratto di strada non avrebbero detto nulla a un osservatore che non avesse avuto familiarità con la vita sulla Terra. Per un alieno, le opere umane sarebbero state invisibili, e quelle milleottocento fotografie avrebbero restituito l’errata conclusione che il nostro pianeta fosse privo di vita. La nostra convinzione di aver lasciato un’impronta, di aver avuto un impatto profondo sul mondo fisico era completamente infondata. Così come la nostra supposizione che, se su Marte fosse davvero esistita la vita, avrebbe già dovuto essere stata individuata. Dopo tutto, se noi non eravamo distinguibili dall’alto, doveva essere così anche per le forme di vita marziane.

Pur non essendo un biologo – il suo interesse era rivolto alla spettroscopia e all’elaborazione grafica delle immagini –, Sagan aveva cominciato a occuparsi anche delle scienze della vita. Basandosi su esperimenti poco noti condotti nei pressi di San Antonio, nel Texas, iniziò a costruire «vasi marziani», piccoli contenitori che simulavano l’inospitale superficie e l’atmosfera del pianeta.49 Riempì i vasi di microbi terrestri, sottoponendoli a temperature che oscillavano fra i -80 °C a mezzanotte per arrivare vicino allo zero a mezzogiorno, sotto una spietata luce a raggi UV. Ciò che scoprì lo colpì profondamente. Come scrisse, «c’era sempre un discreto numero di varietà di microbi terrestri che non avevano bisogno di ossigeno; che interrompevano temporaneamente la propria attività quando le temperature diventavano troppo basse; che si nascondevano dalla luce ultravioletta sotto ciottoli o sottili strati di sabbia».50 Negli esperimenti che prevedevano la presenza di piccole quantità d’acqua, Sagan notò con profonda soddisfazione che i microbi si moltiplicavano. «Se i microbi terrestri possono sopravvivere all’ambiente marziano», concluse, «tanto più sapranno farlo i microbi marziani, ammesso che esistano.»

Nel frattempo, la NASA aveva avviato le proprie ricerche per valutare se la vita potesse resistere in condizioni di freddo estremo. Alcuni scienziati erano stati mandati in Antartide, nelle valli secche McMurdo, una minuscola zona libera dai ghiacci nell’immenso continente bianco, per raccogliere campioni da uno dei luoghi terrestri più simili a Marte. I campioni erano poi stati distribuiti ai ricercatori che stavano lavorando a strumenti per rilevare la presenza di vita, perché potessero testarli ed effettuare le dovute calibrazioni. Uno di questi scienziati, Norman Horowitz, della cui faccia si diceva che ricordasse quella di un fox terrier, tentò in tutti i modi di far nascere la vita dai campioni ricevuti, senza però riuscire a far crescere nemmeno un batterio in nessuna delle condizioni sperimentate.51 Nel 1969, Horowitz pubblicò un articolo su Science,52 sferrando un fendente violentissimo: anche se le gelide e aride valli secche contenevano quantità significative di molecole di carbonio organico – i mattoni che costituiscono il fondamento della vita –, vasti tratti di terra erano in realtà sterili. E se la vita non riusciva a esistere nemmeno in Antartide, come avrebbe potuto essere presente su Marte?

Quella scoperta allarmò Horowitz,53 già intimamente coinvolto nella ricerca esobiologica,54 spingendolo a impegnarsi subito nell’ideazione di uno strumento di misurazione di diversa concezione. Pur adottando lo stesso principio di rilevamento impiegato da Gulliver, se questo inumidiva il terreno con acqua e la trappola per lupi prevedeva di inzupparlo, il suo esperimento si svolgeva completamente all’asciutto. La camera climatica doveva contenere una piccola lampadina e se organismi simili a semplici alghe presenti nel suolo fossero stati in grado di estrarre uno qualsiasi dei traccianti di carbonio-14 dall’aria della camera inglobandolo nel proprio corpo, ciò sarebbe stato evidente una volta che la camera fosse stata risciacquata e il campione fosse stato esposto al calore.55

Non passò molto tempo perché il nuovo esperimento di Horowitz fosse selezionato fra i quattro scelti per la missione Viking, insieme con una versione riveduta di Gulliver,56 la trappola per lupi e un altro detto «zuppa di pollo», ideato da Vance Oyama.57 Quest’ultimo esperimento si basava sull’idea che quanto più cibo avessero ricevuto i microbi marziani, tanto maggiore sarebbe stata l’attività respiratoria misurabile.58 Il test di Oyama prevedeva l’impiego di molta acqua e una grande varietà di sostanze nutritive – la zuppa di pollo, appunto – per osservare i cambiamenti nella composizione dei gas all’interno della camera di prova come risultato dell’attività metabolica dei microbi. Ciononostante, quando furono selezionati gli esperimenti, i risultati ottenuti dai test condotti sui campioni provenienti dalle valli secche avevano convinto Horowitz che le possibilità della presenza di vita su Marte fossero trascurabili e anzi talmente infime da fargli affermare che fosse inutile sterilizzare la navicella spaziale.59 Il suo esperimento e gli altri tre avevano un’altissima probabilità di fallire.

Nel frattempo, la comunità accademica cominciava a guardare con crescente sospetto tutta quell’impresa. L’EASTEX e il WESTEX potevano contare fra i propri membri un certo numero di pesi massimi, ma si trattava perlopiù di scienziati molto avanti nella carriera, già premiati con riconoscimenti e incarichi prestigiosi. D’altro canto, come Sagan e Vishniac avrebbero presto imparato a proprie spese, se l’esobiologia era un hobby piuttosto innocuo per i premi Nobel, scommetterci tutta la carriera poteva essere molto rischioso.

Dopo aver ottenuto una cattedra di professore associato ad Harvard nei primi anni Sessanta, nonostante le ovvie difficoltà di quella carriera, Sagan non aveva motivo di dubitare delle sue buone prospettive. Aveva condotto ricerche peer-reviewed per anni, e non solo in esobiologia. Il suo pionieristico lavoro sulla composizione dell’atmosfera venusiana – e l’idea che le temperature incredibilmente alte del pianeta fossero dovute all’effetto serra – si era rivelato in gran parte corretto, in base ai dati raccolti dalla missione Mariner 2 nel 1962.60 Aveva pubblicato decine di articoli scientifici e ricevuto finanziamenti dalla NASA per la sua ricerca. Ma al quinto anno come associato, proprio quando il progetto Viking cominciava a prendere forma,61 gli comunicarono a bruciapelo e senza fornire troppe spiegazioni che l’incarico non gli sarebbe stato rinnovato.

In preda all’ansia, Sagan sondò il terreno presso la concorrenza, rivolgendosi al MIT62 ma, dopo le prime calorose reazioni, l’interesse dimostrato dal dipartimento di Geologia e geofisica si raffreddò improvvisamente e inspiegabilmente.63 Sagan sapeva che il futuro dell’esobiologia era incerto. Il suocero di Vishniac insegnava ad Harvard e molti astronomi condividevano lo scetticismo dell’anziano scienziato. Quando si trovavano per bere un caffè o mentre percorrevano insieme i corridoi dell’università ironizzavano sull’esobiologia, «le cui speculazioni non potevano essere confermate con osservazioni o esperimenti e che, in mancanza di dati, non poteva essere considerata una scienza, anche se faceva di tutto per sembrarlo».64 Ma a Sagan non mancavano i sostenitori, aveva un curriculum eccellente e poteva contare su finanziamenti sicuri. Che cosa stava succedendo, allora?

Senza che se ne accorgesse, la sua stella si era offuscata perché era stato scaricato da uno dei suoi più vecchi e fidati mentori. Il suo relatore di tesi all’Università di Chicago, Harold Urey, aveva scritto una lettera ad Harvard e una simile al MIT in cui screditava il lavoro di Sagan e definiva i suoi articoli frutto dell’«attività in cui Sagan [era stato] impegnato per anni […] lunghi, verbosi e prolissi, di valore relativamente scarso. […] Molte, troppe parole, spesso piuttosto inutili».65 Urey dipinse Sagan come una sorta di dilettante della planetologia, che «si occupava superficialmente di tutti i vari risvolti della disciplina: vita, origine della vita, atmosfera, ogni genere di cose». Affondò il coltello nella piaga ricordando così la propria esperienza come suo mentore all’università: «Per quanto mi riguarda, ho sempre diffidato del suo lavoro. È una persona intelligente ed è interessante parlare con lui. Può anche essere che possa diventare un buon professore nel vostro istituto. Ma questo genere di cose mi ha infastidito per anni…»

Sagan non aveva idea che Urey lo considerasse un dilettante: lo avrebbe scoperto soltanto anni dopo, quando ormai si era finalmente assicurato una posizione stabile alla Cornell University. La notizia arrivò all’improvviso via posta. «Mi ero completamente sbagliato», gli scrisse Urey il 17 settembre 1973, scusandosi con lui e chiedendogli il suo perdono e la sua amicizia.66 «Ammiro le cose che fai e l’energia che ci metti.» Sagan si mostrò magnanimo nella risposta, ma immagino sia stata una magra soddisfazione sapere che il suo fidato mentore si era alfine pentito di aver segretamente minato la sua carriera.

Con il senno di poi, Urey ci appare essere stato incredibilmente lento nel cogliere il valore del lavoro scientifico di Sagan. Per quanto alcuni suoi articoli fossero effettivamente involuti e farraginosi, Sagan era un ricercatore instancabile e i suoi studi avrebbero portato importanti contributi. Urey avrebbe dovuto essere il primo, non l’ultimo, a rendersene conto. Dopo tutto, quando aveva ricevuto le puntuali critiche del suo relatore alla prima stesura della tesi di laurea, Sagan aveva minuziosamente rivisto il proprio lavoro.67

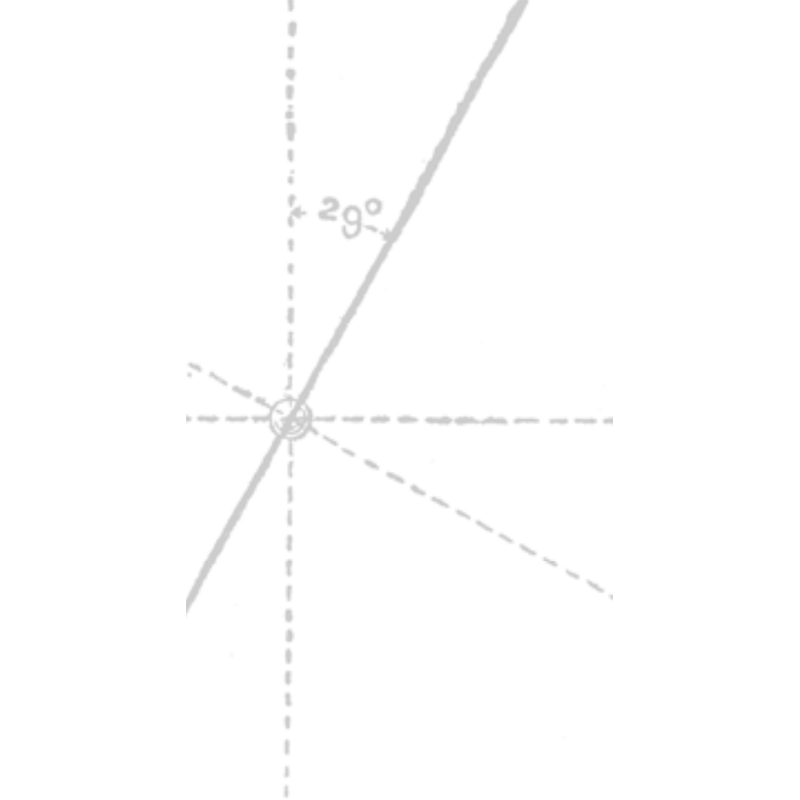

Come dottorando, anni prima di Mariner 9, aveva coraggiosamente sfidato il proprio tutor in merito all’onda di oscuramento non fingendo che i dati non esistessero, bensì usandoli e sostenendo a ragione che le prove note consentivano di spiegare quel fenomeno come un sollevamento e un assestamento della polvere.68 E il tutor di Sagan non era uno scienziato qualunque: era Gerard Kuiper, allora il più importante planetologo al mondo. Anche dopo tutti quegli anni, non deve essere stato facile per Sagan accettare che Urey non avesse capito la vastità del suo impegno nella ricerca e il suo talento. Ma quelli erano i rischi che si correvano battendosi pubblicamente in difesa di una nuova disciplina scientifica.

Un aspetto positivo del trasferimento di Sagan alla Cornell University fu che ora si trovava vicino a Vishniac, che insegnava all’Università di Rochester. Si frequentavano spesso, non solo nello Stato di New York, ma anche in giro per il mondo, dove li portavano i convegni, a Tokyo, Barcellona, Leningrado e Costanza. La loro era un’amicizia fra spiriti affini. E naturalmente a legarli era anche l’entusiasmo per il progetto Viking e per l’ideazione di uno strumento che potesse rilevare la presenza di vita. Pur riconoscendo il valore scientifico di un risultato negativo – e apprezzando il fatto che la missione avrebbe regalato all’umanità una superficie planetaria ancora non «messa a soqquadro» da nessun organismo vivente (una sorta di «gruppo di controllo») –, entrambi speravano ardentemente nel successo di Viking e che, se non fosse stata scoperta definitivamente la vita, se ne potesse almeno trovare qualche esile traccia.69

Da un punto di vista ingegneristico, tuttavia, la missione era incredibilmente complicata. All’inizio degli anni Settanta, con il tempo ormai agli sgoccioli, il progetto aveva sforato di milioni di dollari il budget stanziato. La parte affidata ai biologi, che era stata definita «il più grande esperimento nella storia della scienza», era quella più arretrata.70 L’automazione era estremamente impegnativa. C’erano quarantamila parti, la metà delle quali transistor che dovevano essere assemblati, oltre a piccoli forni, fiale contenenti nutrienti che dovevano essere rotte a comando, gas radioattivi in bottiglia, contatori Geiger e una lampada allo xeno per imitare la luce del Sole.71 La strumentazione e la cella di raccolta dei campioni dovevano essere infilate in una scatola da 16 chili grande più o meno quanto una cassetta di confezioni di latte.72 Bisognava farci stare i serbatoi per l’elio, il krypton, l’anidride carbonica, 15 metri di tubi in acciaio inossidabile, riscaldatori, raffreddatori, celle di prova, celle di scarico, un termostato e un nastro trasportatore.

Per Vishniac le cattive notizie non tardarono ad arrivare. Inizialmente era stato messo a capo della squadra di biologi ma, non riuscendo a tenere il passo con le rigidissime scadenze – perché tendeva a «lasciare che tutti dicessero la loro»73 –, fu sostituito da qualcuno con un carattere molto più autorevole. Poi, all’improvviso, fu deciso che la trappola per lupi non sarebbe più stata impiegata. Il costo originale stimato di 13,7 milioni di dollari per la realizzazione della strumentazione complessiva per il rilevamento della vita era salito a più di 59 milioni.74 Divenne pertanto evidente che il carico utile riservato ai biologi avrebbe dovuto essere ridotto e che almeno uno degli esperimenti doveva essere cassato. La squadra decise quindi di eliminare quello ideato da Vishniac, che misurava la diffusione della luce. L’opacità sarebbe potuta dipendere dalla dispersione di sottili particelle di suolo,75 non solo dalla proliferazione microbica, e mentre tutti gli altri strumenti potevano rilevare i metabolismi a riposo, la trappola per lupi richiedeva condizioni di crescita.76 Era troppo complicata e mancava ormai poco tempo. Dietro la decisione c’era Horowitz, il quale aveva sostenuto in modo convincente che la trappola per lupi, come del resto anche la zuppa di pollo, avrebbe probabilmente affogato qualsiasi forma di vita marziana.77

Quando Vishniac ricevette la notizia ne fu sconvolto. Erano più di dieci anni che aveva consacrato la carriera scientifica al rilevamento di vita su Marte e alla missione Viking, qualcosa che molti colleghi consideravano un’inutile perdita di tempo. E ora non avrebbe più avuto la possibilità di dimostrare che i suoi detrattori si sbagliavano. Pur non abbandonando la missione, non ricevette più dalla NASA i finanziamenti necessari, che cercò di ottenere dai National Institutes of Health e dalla National Science Foundation. «Le conseguenze del cambiamento della mia posizione nella missione Viking, come sapete, sono state enormi, per non dire disastrose», spiegò allo scienziato a capo del progetto. «È essenziale che io mi rifaccia una posizione nel mondo accademico.»78

Con sempre meno tempo a disposizione, prima nel 1972 e poi ancora nel 1973, Vishniac decise di avventurarsi in Antartide. Era un uomo determinato. Fin dalla nascita aveva un braccio menomato, con una mobilità limitata, ma nonostante ciò già dall’adolescenza praticava sport invernali.79 Balbettava, eppure era diventato un docente.80 Non aveva nemmeno superato il test di tolleranza al glucosio che era parte della visita medica della Marina per l’idoneità al viaggio in Antartide, però, «conoscendo un paio di cosette sulla chimica dell’esame», aveva escogitato un modo per riuscirci al secondo tentativo.81 Doveva dimostrare che Horowitz era in errore, che la vita poteva esistere in condizioni estremamente aride e la missione Viking non era affatto un’impresa disperata.

All’inizio della spedizione del 1973, Vishniac collocò con cura alcuni vetrini ricoperti di sostanze nutritive nel terreno sui monti della dorsale Asgard (che, in modo piuttosto appropriato, prende il nome dalla residenza degli Asi, le divinità dei vichinghi). Era un esperimento simile a quello dei «vasi marziani» di Sagan ma condotto in natura, in uno dei luoghi della Terra più simili a Marte.

Un mese dopo, due settimane prima di Natale, Vishniac iniziò a scattare le sue diapositive. Si stava avvicinando la mezzanotte, e a dicembre in Antartide il Sole non tramonta mai. Il suo collega Zeddie Bowen era rimasto all’accampamento, in attesa dell’aereo con i rifornimenti. Gli scienziati spesso giravano da soli: «Sempre con il bel tempo e con un tragitto e un orario ben stabiliti. Il percorso non era pericoloso».82

Dodici ore dopo, Vishniac non era ancora rientrato e Bowen andò a cercarlo, immaginando che alla peggio si fosse slogato una caviglia. «In realtà mi aspettavo di vederlo distratto da qualche nuova affascinante scoperta o osservazione.»83 Invece, lo trovò senza vita alla base di una scogliera, sotto un pendio ghiacciato alto 150 metri. Aveva preso un sentiero diverso, «spinto dalla curiosità», e aveva fatto un passo falso. Il corpo fu recuperato dall’equipaggio di un elicottero della Marina e trasferito nella sua casa di Rochester.84 Vishniac lasciò la moglie Helen, due figli adolescenti e una squadra di biologi che lo stimavano profondamente, anche se erano stati costretti a cassare il suo esperimento. Erano tutti presenti al funerale, celebratosi nel gelido inverno newyorkese.85

Tenendo conto dello sforamento dei costi, delle difficoltà ingegneristiche e della terribile morte di Vishniac, fu quasi un miracolo se i biologi del progetto Viking riuscirono a terminare i loro compiti in tempo per il lancio. I membri della squadra faticavano a completare il lavoro e continuavano a pensare all’assenza della trappola per lupi: le scadenze previste per la missione erano talmente ravvicinate che, se l’esperimento non fosse stato estromesso dal progetto, probabilmente Vishniac non sarebbe andato in Antartide e sarebbe rimasto lì con loro per concluderlo.

Ciononostante, alla fine furono approntati due carichi di strumentazioni per gli esperimenti biologici, uno per ogni lander.86 Il 7 marzo 1975, il Langley Research Center della NASA scrisse all’ufficio del progetto Viking e agli appaltatori annunciando che il pacchetto di esperimenti era finalmente pronto per la consegna.

Quando la strumentazione arrivò in Florida, a Cape Canaveral c’erano temporali quasi ogni giorno e la finestra a disposizione per il lancio stava per chiudersi. Anche se Horowitz sosteneva che il timore che i microrganismi terrestri si moltiplicassero contaminando il pianeta erano infondati, i lander furono comunque sigillati sotto i loro scudi di ablazione e infilati come funghi giganti in un forno a 112 °C per essere sterilizzati. Per quaranta ore rimasero immersi in nubi roventi di azoto gassoso.87 Test e operazioni di assemblaggio proseguirono fino al 20 agosto 1975, quando Viking 1, la prima di due sonde gemelle, entrò nello spazio trasportata da un razzo Titan IIIE, seguita tre settimane dopo da Viking 2.

L’atterraggio del primo lander sulla superficie di Marte era previsto per il bicentenario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. Il luogo prescelto si trovava nei pressi di un’ampia e profonda area allo sbocco delle Valles Marineris, una piana alluvionale dove si pensava che in passato scorresse l’acqua proveniente da un gigantesco canyon. Proprio lì, nella Chryse Planitia (la «pianura dorata»), andavano a confluire numerosi antichi canali fluviali. Il sito si trovava anche molto al di sotto dell’altezza media della superficie del pianeta, cosa che rendeva possibile la presenza di neve, ghiaccio e forse anche di precarie tracce di acqua allo stato liquido, che grazie alla maggiore pressione atmosferica sarebbe stata meno soggetta a evaporazione.88

Il luogo dove sarebbe dovuto atterrare Viking 2 era dall’altra parte di Marte: Cydonia. Si trattava di un’area posta lungo l’estremità inferiore della calotta polare settentrionale, vicino ai ghiacci. Di conseguenza, si ipotizzava che l’umidità atmosferica fosse elevata e i microbi potessero trarre acqua dalle nuvole di passaggio.89

Entrambi i siti erano stati scelti perché nelle immagini trasmesse da Mariner 9 apparivano relativamente piatti, con aree adatte all’atterraggio posizionate fra crateri e canyon. Tuttavia, quando nel giugno 1976 cominciarono ad arrivare le prime immagini a colori scattate dall’orbita del pianeta, il terreno non si rivelò come ci si aspettava.90 Le orbite erano state calcolate per fotografare Marte e valutare i punti di atterraggio prima che i lander si sganciassero, e ora erano diventati improvvisamente evidenti speroni rocciosi, ripidi pendii e piccoli crateri nascosti. Gli operatori si resero conto che, una volta placatasi l’enorme tempesta di polvere del 1971, doveva essere rimasta una coltre di nebbia che aveva attenuato i contrasti nelle foto scattate da Mariner 9, facendo apparire il terreno più regolare e piano di quanto realmente fosse.91

«Può anche darsi che di Marte non capiamo nulla», scrisse il responsabile della missione, scatenando un’ondata di nervosismo in tutto il JPL. «Ma troveremo un posto dove atterrare, o perlomeno credo…»92 Era opinione comune che andare a schiantarsi su Marte nel bicentenario dell’indipendenza fosse una pessima idea, così si decise che l’atterraggio non sarebbe più avvenuto il 4 luglio e la squadra cominciò a cercare una data alternativa. Anche in questo caso, non c’era tempo da perdere.93 Gli atterraggi erano stati programmati uno immediatamente dopo l’altro e la rete di comunicazione si sarebbe presto saturata.

Così, per le due settimane successive l’orbiter sorvolò la superficie, alla ricerca di un terreno di atterraggio sicuro.94 Il luogo doveva trovarsi in una zona bassa, in modo che l’enorme paracadute del lander – largo 16 metri, il massimo che i tecnici erano riusciti a fare95 – fosse in grado di catturare abbastanza atmosfera da rallentare la caduta della capsula. Il sito doveva poi essere nel raggio di comunicazione degli orbiter e non doveva essere troppo freddo per garantire un corretto funzionamento degli strumenti, cosa che escludeva molte zone situate a latitudini più alte. Doveva inoltre essere sufficientemente piatto, altrimenti il lander si sarebbe potuto inclinare, lasciando i bracci meccanici a «sventolare impotenti» sopra la superficie.96 Andavano evitate anche le colate laviche, perché non ci sarebbe stato terreno da raccogliere e analizzare.

Alla fine, il punto per l’atterraggio del primo lander fu individuato. Si trovava nella Chryse Planitia, ma lontano dalla confluenza degli antichi canali fluviali. Il 20 luglio, Viking 1 si divise in due. Come un proiettile d’artiglieria, la capsula di discesa si diresse verso la superficie di Marte seguendo una traiettoria balistica, mentre l’orbiter continuò a ruotare intorno al pianeta.97 A 900 chilometri l’ora, a circa 6 chilometri dalla superficie, il paracadute si dispiegò. Quando il suolo distava un chilometro e mezzo, dopo che l’aeroscudo era stato scaricato e le gambe avevano cominciato ad aprirsi, il paracadute si sganciò e i retrorazzi si attivarono.98 In pochi secondi il lander, con la sua caratteristica forma di coleottero, si posò dolcemente sulla superficie. La sala di controllo del JPL fu attraversata da un boato di entusiasmo: che una navicella spaziale potesse atterrare su un altro pianeta era un fatto straordinario,99 considerando anche che si trattava di un’impresa realizzata lavorando con carta e penna.100

Le immagini trasmesse dall’orbiter di Viking dal luogo di atterraggio erano di gran lunga migliori rispetto a quelle di Mariner 9, che oltre i 1.500 chilometri di distanza non sarebbe stato in grado di individuare nulla di dimensioni inferiori a quelle di un grande stadio di calcio.101 Anche l’orbiter di Viking, tuttavia, pur garantendo una risoluzione migliore, non sarebbe riuscito a localizzare formazioni di diametro inferiore ai 100 metri.102 Poiché nessuno sapeva come fosse la superficie di Marte, per assicurarsi che fosse solida, la prima immagine a essere analizzata fu quella scattata al piede del lander.

La foto successiva ritraeva un terreno roccioso sotto un cielo di un azzurro sfolgorante. Vedendola, uno scienziato cominciò a girare per i corridoi del JPL canticchiando allegramente: «Cieli azzurri, trallallero trallallà…»103 Molti, compreso Sagan, avevano previsto che il cielo sarebbe stato nero a causa dell’atmosfera molto sottile, per schiarirsi leggermente arrivando a tendere al blu lungo la linea dell’orizzonte, aumentando con la distanza anche l’atmosfera che si sarebbe frapposta alla vista. Strano che fosse così luminoso.

La squadra di elaborazione delle immagini, il cui compito era occuparsi di questioni come l’angolazione della luce solare, l’ombreggiatura irregolare e le distorsioni nella curvatura, cominciò a poco a poco a rendersi conto che la prima fotografia aveva registrato la luce dell’atmosfera in modo errato. Il colore delle telecamere del lander avrebbe dovuto essere ricalibrato, ricreando numericamente le tonalità, perché i suoi diodi erano sensibili anche alla luce infrarossa.104 Gli ingegneri scoprirono ben presto che il cielo su Marte non era di un azzurro luminoso e brillante ma, stranamente, nemmeno di un nero bluastro.105 Era invece pieno di luce, di un color arancione zucca, dovuto al riflesso dei raggi del Sole sui miliardi di minuscole particelle di polvere nell’aria.

I sistemi furono rapidamente ricalibrati e, a mano a mano che le altre immagini giungevano al centro di controllo, Sagan le studiò con attenzione, pieno di ottimismo e consapevole del fatto che, in linea di principio, le macchine fotografiche erano gli unici strumenti capaci di dimostrare l’esistenza della vita su Marte tramite la sola osservazione.106 Sagan aveva protestato perché i siti prescelti per l’atterraggio delle sonde erano localizzati nelle parti più «noiose» di Marte: «Sapevamo di aver scelto luoghi monotoni. Ma potevamo sperare».107 Alla fine, la formazione più interessante da fotografare fu Big Joe, un masso a pochi metri di distanza.108 In una conferenza stampa indetta l’undicesimo giorno della missione, scherzando con i giornalisti presenti, Sagan disse che, almeno per il momento, nessuna roccia si era ancora mossa e aveva cominciato a camminare.109

Nonostante l’immobilità del luogo, gli esperimenti biologici indicavano che nella pianura stava accadendo qualcosa di molto emozionante. I primi campioni erano stati prelevati con un braccio telescopico da un pezzo di terra brullo davanti a una roccia chiamata Shadow.110 Dopo essere stati scaricati in piccoli contenitori «simili alle tramogge di un treno elettrico»,111 questi furono trasportati lentamente nel lander e analizzati dai tre strumenti per il rilevamento della vita e da altri due che ne avrebbero esaminato la struttura chimica e minerale.

I tecnici erano convinti che ci sarebbero voluti giorni, se non settimane, prima che le incubazioni dessero risultati. Invece, miracolosamente, l’esperimento della zuppa di pollo di Oyama produsse gas in appena un paio d’ore, indicando la potenziale esistenza di un metabolismo incredibilmente veloce. Anche il Gulliver modificato rivelò un alito di anidride carbonica radioattiva. La squadra era in visibilio. «Eravamo così su di giri che abbiamo mandato qualcuno a comprare sigari e champagne», ricorda il responsabile del gruppo addetto alla strumentazione.112 Dopodiché, lui e i suoi collaboratori si sedettero solennemente a firmare e certificare le stampe dei dati, consapevoli della portata di quanto stavano facendo.113 Per quanto li riguardava, la strumentazione aveva soddisfatto i requisiti della missione per il rilevamento della vita.

Ciononostante, di lì a poco dagli esperimenti cominciarono ad arrivare segnali discordanti. Era come se le apparecchiature avessero prima captato troppa vita, poi più nulla: i dati ebbero un’impennata e quindi smisero di arrivare. Gli addetti notarono che il tasso di reazione registrato era superiore anche a quello dei terreni più fertili della Terra e che l’esperimento della zuppa di pollo aveva innescato un rapido aumento di gas ancor prima che fossero aggiunti i nutrienti. Iniziarono pertanto a domandarsi se l’acqua introdotta potesse causare una catena di potenti reazioni chimiche. Forse, invece della vita, nel terreno c’era un elemento chimico corrosivo?

L’ultima goccia fu quella del gascromatografo con spettrometro di massa, uno strumento progettato per la rilevazione di molecole organiche a base di carbonio.114 I risultati di quest’ultimo erano arrivati con diversi giorni di ritardo perché il misuratore si era inceppato. Ma quando l’esperimento fu finalmente completato, non fu individuato alcun tipo di sostanza organica. Anche sulla Luna, pur essendo priva di vita, erano presenti alcuni elementi organici: molecole semplici arrivate dallo spazio trasportate da comete e meteoriti.

Settimane dopo, esiti simili furono ottenuti anche dall’ Utopia Planitia, il luogo di atterraggio di Viking 2, a circa 5.000 chilometri di distanza. I biologi provarono tutto quello che venne loro in mente: esperimenti più brevi, più lunghi, combinazioni diverse… Alla fine, quasi tutti concordarono che i primi rilevamenti erano dei falsi positivi.115 Come poteva esistere la vita senza i suoi mattoni, le molecole organiche?

Horowitz dichiarò che, adesso che si era scoperto che Marte era completamente sterile, era «praticamente certo» che la Terra fosse l’unico pianeta portatore di vita nella nostra regione della galassia.116 «Ci siamo svegliati da un sogno…» disse. Secondo lui, la missione Viking non solo non aveva trovato la vita su Marte, ma aveva anche chiarito il motivo per cui questa non poteva esistere: il pianeta era privo di acqua e irradiato da raggi cosmici galattici, due ragioni sufficienti per renderlo sterile. Concluse che, in seguito a miliardi di anni di intense radiazioni, il suolo doveva essere ricco di ossidanti come il perossido di idrogeno. Ne conseguiva la presenza di radicali liberi corrosivi, atomi e molecole reattive vaganti con elettroni non accoppiati in numero talmente elevato da rendere impossibile l’esistenza di una chimica complessa.

Come prevedibile, alcuni nella comunità scientifica sfogarono la propria delusione contro Sagan, criticando il suo assurdo ottimismo, sostenendo che avesse alimentato le speranze dell’opinione pubblica per poi lasciarla delusa. Scherzando con i giornalisti, Sagan li aveva avvertiti che gli esperimenti avrebbero potuto dare esito negativo mentre chissà quale creatura «rosicchiava pacifica la vernice allo zirconio del rivestimento del lander».117 Aveva persino richiesto che la missione prevedesse anche l’impiego di telecamere, esche e un sistema di illuminazione dei lander per attirare verso i veicoli eventuali forme di vita marziane. Aveva addirittura eseguito alcuni test con un serpente, due tartarughe e un camaleonte nel Parco nazionale e riserva delle grandi dune di sabbia, nel Colorado.118 Ma ovviamente non c’era nessuna giraffa a base di silicio, ed era stato irresponsabile fingere che potesse esistere. Per quegli scienziati Sagan era soltanto un fanfarone, un imbonitore, una star. E questo non potevano sopportarlo.

Dal canto suo, Sagan continuò a esaminare migliaia di immagini orbitali trasmesse dalle due sonde Viking in cerca di tracce di vita. Lui e i suoi studenti visionarono inquadratura dopo inquadratura, settore dopo settore, senza però trovare nulla di interessante. I risultati della missione lo costrinsero a riflettere, come del resto avvenne per quasi tutti gli altri scienziati che si occupavano di Marte. «Il più grande esperimento della storia della scienza» era indubbiamente fallito e nemmeno Sagan poté obiettare quando dalla sala di controllo furono spenti gli scanner a singola scansione che Viking utilizzava per rilevare movimenti sulla superficie (uno degli strumenti per la cui inclusione nella missione si era battuto più strenuamente).119

I dati raccolti da Viking sarebbero rimasti tutto ciò con cui la comunità degli studiosi di Marte avrebbe potuto lavorare per i successivi vent’anni, vale a dire per il tempo che sarebbe trascorso prima che un’altra navicella spaziale tornasse sul pianeta rosso. L’esobiologia si era accesa e si era consumata in fretta come un fiammifero.