IL primo rover interplanetario, grande quanto una valigia,1 atterrò sul suolo marziano nell’estate 1997 sfrecciando attraverso la sottile atmosfera del pianeta. Erano passati due decenni da quando eravamo stati su Marte e la robotica era entrata in una nuova era. La missione Pathfinder era stata progettata per testare come un rover potesse muoversi sulla superficie marziana comandato da una sala di controllo posta a 200 milioni di chilometri di distanza.

Il rover era una soluzione a un problema vecchio tanto quanto il concetto stesso di esplorazione: come studiare qualcosa di molto lontano? Con l’aumentare delle distanze, anche la logistica si complica esponenzialmente, imponendo limiti sempre maggiori alla quantità e alle dimensioni di ciò che può essere trasportato, assemblato e realizzato. Preparare un pranzo in una normale cucina è sicuramente più facile che farlo sulla cima di una montagna, e proprio per questo nel primo caso la ricetta può essere molto più elaborata. Il mondo scientifico si era scontrato con questo problema già durante la missione Viking: dopo anni di pianificazione, nonostante le energie spese e gli sforzi fatti per arrivare sulla superficie di Marte, la strumentazione trasportata dal lander poteva indagare solo ciò che accadeva di fronte al veicolo. Di conseguenza, i dati trasmessi dalla sonda Viking erano frutto del caso e non c’era modo di sapere se al di fuori della sua portata ve ne fossero di potenzialmente migliori.

La missione Pathfinder era stata pensata per risolvere questo problema. Il rover avrebbe inaugurato una nuova era dinamica e in tempo reale dell’esplorazione planetaria, in cui sarebbe stato possibile osservare quanto stava accadendo e intervenire sugli spostamenti del veicolo, consentendo agli scienziati di lavorare immediatamente sui dati ottenuti.

Pathfinder fu la prima di una serie di missioni a basso costo approntate dalla NASA alla fine degli anni Novanta e ispirate alla filosofia «più rapido, migliore, più economico».2 La sonda fu progettata sotto la guida di un irascibile amministratore della NASA originario del South Bronx ed ex dirigente del settore aerospaziale,3 deciso a dimostrare che non solo potevamo tornare su Marte, ma potevamo farlo a un quindicesimo dei costi, in metà tempo e con un terzo degli uomini richiesti da un’unica missione Viking.4 Per riuscirci, invece di entrare in orbita, rallentare e tentare un atterraggio morbido, per la prima volta la NASA decise di scendere a tutta velocità sulla superficie di un pianeta.5

Quando la sonda toccò il suolo, su Marte era il cuore della notte. Poiché il luogo dell’atterraggio si trovava sulla faccia opposta al Sole e alla Terra, gli scienziati, che agognavano quel momento da vent’anni, furono costretti ad attendere che su Marte sorgesse l’alba per sapere se il piccolo rover fosse arrivato tutto intero. Si riunirono nella sala di controllo, trattenendo il fiato all’inizio della sequenza di atterraggio: mentre la navicella spaziale cadeva verso la superficie, si sarebbe dovuto aprire un paracadute a velocità supersonica. Se tutto fosse andato secondo i calcoli, si sarebbe dovuta gonfiare una serie di airbag e la sonda avrebbe poi liberato il lander, calandolo tramite un cavo di kevlar lungo 20 metri.6 La navicella si sarebbe poi schiantata al suolo a velocità elevatissima, rimbalzando sulla superficie come un gigantesco pallone da spiaggia.

Ore dopo, quando finalmente i dati cominciarono ad arrivare, la squadra vide che, prima di fermarsi sulla superficie di quel nuovo mondo, Pathfinder era rimbalzato in aria per oltre 15 metri, sobbalzando poi diverse altre volte.7 La sequenza di atterraggio aveva funzionato e gli airbag avevano miracolosamente protetto il rover.

Ma era ancora troppo presto per festeggiare. La missione non sarebbe stata un successo tecnologico finché il rover non si fosse acceso, fosse sceso dal lander e avesse cominciato a muoversi sulla superficie di Marte. Gli addetti furono pertanto colti da sgomento quando le prime, drammatiche immagini che raggiunsero la Terra mostrarono che uno degli airbag non si era sgonfiato. Era un problema: i dispositivi gonfiabili di protezione collocati intorno ai pannelli del lander si sarebbero dovuti sgonfiare dopo che la sonda si fosse fermata, permettendole di aprirsi come un fiore e di scaricare il veicolo che avrebbe esplorato la superficie, il Sojourner. L’airbag che non si era sgonfiato ostruiva quindi il percorso del lander.

Nelle ore che seguirono, dalla sala di controllo fu azionato un petalo del Sojourner, sollevandolo e abbassandolo ripetutamente, sperando in quel modo di appiattire l’airbag e liberare la via al rover. Durante la notte, poi, sorse un problema molto più grave: le comunicazioni tra il lander e il rover iniziarono a interrompersi. A trasportare quasi tutto il carico utile per le sperimentazioni scientifiche era il Sojourner, mentre la strumentazione del lander era molto contenuta: una macchina fotografica, tre maniche a vento e una radio. Ma la stazione di atterraggio era l’unico collegamento del rover con la Terra perché il Sojourner poteva trasmettere soltanto a poche centinaia di metri.8

Nelle dodici ore successive gli ingegneri cercarono di risolvere il problema, inviando ripetutamente un comando di accensione e spegnimento dell’elettronica della radio. Anche se la causa dell’inconveniente non sarebbe mai stata individuata, fu possibile ristabilire il collegamento radio, riuscendo a garantire la trasmissione dell’80% delle informazioni.9 Anche l’airbag ribelle fu rimesso al suo posto. Nonostante quei primi passi fossero stati i più difficili, alla fine il Sojourner partì e scese dalla rampa. Le sei piccole ruote del rover, dotate di sospensioni dette rocker-bogies, affrontarono il terreno scosceso dell’Ares Vallis.10

Facendo scattare i propri obiettivi, il rover catturò immagini di creste rocciose e detriti alluvionali irregolari: rocce ovunque. La squadra sapeva che il veicolo era atterrato in un gigantesco canale di deflusso. Si credeva che quelle rocce provenissero da luoghi lontani come le colline della Margaritifer Terra, la zona di Iani Chaos e l’altopiano della Xanthe Terra.11 Nessuna era originaria del luogo, ma ognuna poteva raccontare una storia.

Nel giro di pochi giorni, una rilevazione condotta su «Barnacle Bill»12 – la prima analisi chimica mai fatta di una roccia su Marte – cominciò già a rivelare un passato turbolento e sconvolgente. Barnacle Bill sembrava essersi formata in seguito a incessanti cicli di fusione, solidificazione e rifusione, il che indicava che un tempo Marte era stato molto caldo e aveva posseduto un’intensa attività interna.13 Con l’avanzare dell’estate, il Sojourner si imbatté in altre rocce vicine che gli operatori della missione battezzarono con nomi presi dai cartoni animati, fra cui Yogi e Scooby-Doo.14

Fra la sorpresa generale, le immagini mostrarono ciottoli arrotondati sparsi sul terreno marziano e cavità levigate anche nelle rocce di dimensioni maggiori: la prova che un tempo dovevano essere stati immersi in acqua corrente. Durante la sua esplorazione, il Sojourner scoprì poi cumuli di sabbia in conformazioni scanalate che formavano dune in lontananza.15 Ciò significava che non solo l’acqua ma anche il vento aveva giocato un ruolo importante nel creare e plasmare le enormi formazioni del pianeta, forgiandone i bastioni e modellandone i profili.

Mentre il rover proseguiva le osservazioni, gli scienziati della missione iniziarono a rendersi conto che il paesaggio che vedevano aveva una storia incredibilmente dinamica. Sembrava che un tempo gli agenti atmosferici marziani fossero stati abbastanza intensi da sgretolare le rocce, sollevando i frammenti più piccoli e spostandoli a distanze enormi.

Seguii la missione Pathfinder da una remota piantagione di canna da zucchero. Quell’estate avevo diciassette anni e stavo entrando anch’io a tutta velocità in una nuova fase della mia vita. Ero lanciata verso l’età adulta come un frammento di roccia trasportato dal vento. Fino ad allora ero sempre stata nel Kentucky, non avevo quasi mai attraversato il confine dello Stato, ma presto avrei cominciato l’università. Avevo già lasciato la mia città natale: gli alberi del mio giardino, la casetta di mattoni dove avevo sempre vissuto. Avevo raccolto le mie cose dentro qualche cassetta per il latte e guidato per un’ora e mezzo fino a Camp Piomingo, dove stavo trascorrendo quell’estate lavorando come assistente lungo le assolate rive dell’Otter Creek. Avevo una cuccetta in un vecchio chalet di legno circondato dal bosco. Mi addormentavo accompagnata dal suono delle cavallette e delle rane.

Avevo il compito di sorvegliare gli assistenti in formazione, pur essendo anch’io appena arrivata e avendo appena qualche anno in più dei ragazzi che mi erano stati affidati. Trascorrevo le giornate accompagnandoli nelle grotte e lungo i percorsi che fiancheggiavano i torrenti, tremando di paura quando un serpente d’acqua ci attraversava la strada. Esploravamo creste e calanchi, ci occupavamo della manutenzione dei sentieri e ci riposavamo all’ombra delle rocce della Doe Valley.

La sonda Pathfinder atterrò il 4 luglio. Io stavo festeggiando la nascita del mio Paese e la mia nuova indipendenza accendendo girandole a una festa nel portico dello chalet. Riuscivo a individuare Marte nel cielo – un punto di luce rossa – anche se da quando ero nata non c’era mai stata una missione sul pianeta rosso. L’anno precedente avevo letto qualcosa sulle rocce marziane e avevo sentito parlare dei piani della NASA per una nuova serie di missioni robotiche. Erano passate trentadue estati da quando era iniziata l’esplorazione di Marte, trentadue estati da quando mio padre aveva letto di Mariner 4 sulla prima pagina del Courier-Journal. Ora lo stesso quotidiano titolava a lettere cubitali che eravamo «TORNATI SU MARTE».16

Nei giorni successivi, cominciai a prendere tutte le mattine il giornale che trovavo in sala mensa. Leggevo del rover semovente, che aveva ricevuto il nome da Sojourner Truth – l’ex schiavo che, dopo essersi sottratto alla prigionia, era diventato un noto abolizionista –, e dell’accidentata e rocciosa pianura alluvionale che avrebbe esplorato. Leggevo dei sistemi di ingegneria, di come il Sojourner smettesse periodicamente di muoversi per trasmettere un segnale – una sorta di «battito cardiaco» – al lander.

Uno degli articoli si chiudeva con una dichiarazione di un professore dell’Università di Washington a St. Louis, uno scienziato impegnato nella missione Pathfinder che insegnava nello stesso campus dove presto sarei andata a studiare.17 Sottolineai il suo nome – Ray Arvidson – e ritagliai con cura l’articolo per inviarlo a mio padre, il quale stava certamente seguendo quei remoti accadimenti. Speravo che il fatto di sapermi in un’università dove lavorava un famoso planetologo avrebbe fatto sentire meglio i miei genitori, che per coprire la sconsolante differenza fra la borsa di studio assegnatami e il costo complessivo della retta avevano dovuto contrarre un debito.

Quando finalmente cominciò l’anno accademico, mi precipitai alle lezioni di Arvidson, che nel primo semestre teneva un corso su «Ambiente e dinamiche del territorio». Non mi ci volle molto per decidere di frequentare anche il suo laboratorio, dove stava svolgendo un pionieristico lavoro su Marte. Arvidson, uno svedese cresciuto nel New Jersey, aveva quasi cinquant’anni. Era un uomo umile, cordiale e assai rispettato; aveva appena assunto la direzione del dipartimento di Scienze terrestri e planetarie. Aveva una barbetta rada che cominciava appena a ingrigirsi e strizzava gli occhi ogni volta che sorrideva. Era uno specialista del telerilevamento: come arrivare oltre l’ambiente immediatamente circostante, discernere la natura di un luogo da lontano.

Sullo schermo tremolante del suo computer ci mostrava come «vedere» oltre le lunghezze d’onda visive, nelle frequenze a ultravioletti e a infrarossi. La tecnologia informatica distorceva e trasformava le immagini orbitali in una tavolozza psichedelica di colori. Quando Ray attivava alcune impostazioni sul display, i diversi strati del terreno, che inizialmente sembravano tutti uguali, venivano separati, rivelando la loro profonda complessità. Eravamo sbalorditi dal fatto che, semplicemente regolando le lunghezze d’onda della luce, si potessero individuare decine di rocce e minerali prima invisibili.

Arvidson era cresciuto lanciando razzi giocattolo nel proprio giardino. Mentre si specializzava alla Brown University aveva analizzato i dati di Mariner 9, quindi aveva lavorato sui lander della missione Viking, assumendo dopo un solo anno la direzione della squadra addetta all’elaborazione delle immagini. Mi piaceva un sacco ascoltare le sue storie sulla missione Pathfinder.

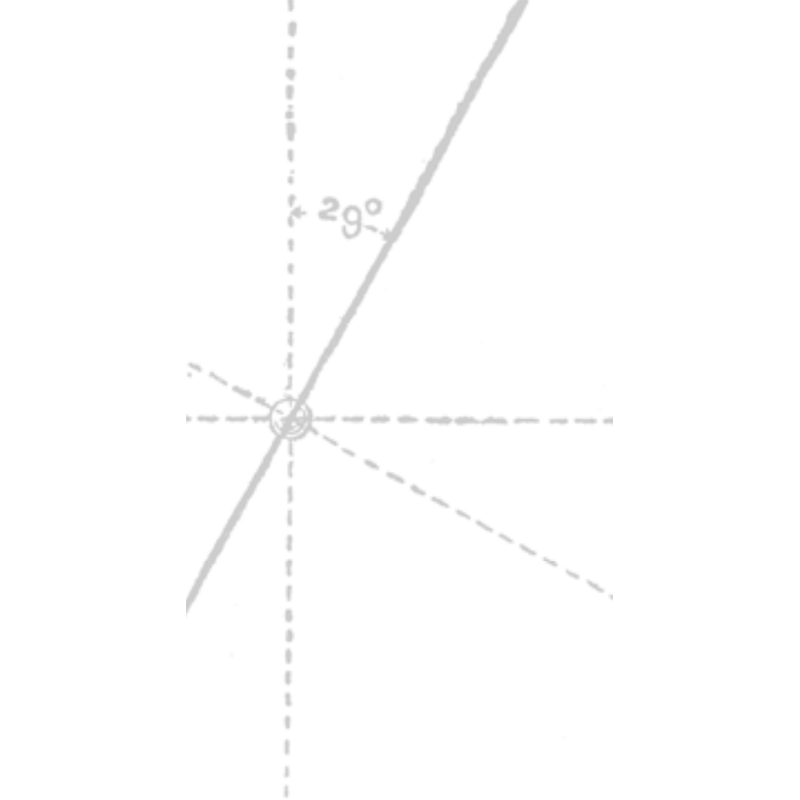

Durante una di quelle conversazioni, mi spiegò come il solo fatto di essere finalmente tornati su Marte avesse permesso agli scienziati di calcolare una variabile fondamentale: il momento di inerzia del pianeta, che consideravano «il dato più importante su Marte che ancora non conoscevamo».18 Triangolando la posizione di Pathfinder con quella dove vent’anni prima era atterrato Viking, era stato possibile stabilire quanto si fosse modificato l’asse di rotazione del pianeta, come l’oscillazione di una trottola, e ciò aveva consentito di calcolare il momento di inerzia. Si era così capito come la massa fosse distribuita al centro del pianeta, rivelando in che modo Marte si era formato ed era cambiato nel tempo. Solo partendo dai dati raccolti grazie all’atterraggio e con qualche calcolo matematico eravamo riusciti a sbirciare fin dentro il pianeta, mi disse.

Quello che avevamo imparato, proseguì, è che Marte doveva avere un nucleo metallico denso. In precedenza nessuno sapeva se il pianeta fosse stato abbastanza caldo da stratificarsi, ma i dati ottenuti indicavano che in passato il flusso di calore era stato intenso, tanto da riscaldare la superficie e innescare un’attività vulcanica. Quest’ultima aveva sprigionato gas serra, ispessendo l’atmosfera.19 Un flusso di calore elevato rendeva inoltre possibile l’ipotesi che un tempo Marte possedesse un nucleo fuso con un effetto dinamo, che avrebbe reso possibile l’esistenza di un campo magnetico e protetto la superficie dalle radiazioni nocive. Ci era bastato un attimo, concluse Ray, per capire che un tempo il pianeta rosso avrebbe potuto essere un luogo con una superficie calda, un’atmosfera più densa e un campo magnetico protettivo: il tipo di posto in cui sarebbe potuta nascere la vita.

Come la maggior parte dei miei compagni, non riuscivo ancora a seguire completamente il discorso e a cogliere appieno le sue premesse scientifiche. Dopo tutto, eravamo matricole al primo semestre e per noi era già un miracolo riuscire ad arrivare in mensa senza perderci. Ma a colpirmi fu il fatto che potevamo conoscere così tanto di un luogo solo sapendo dove ci trovavamo e dove eravamo già stati.

Quando, dopo il primo anno di università, Arvidson mi invitò a lavorare nel suo laboratorio di ricerca con una piccola borsa di studio finanziata dal Missouri Space Grant Consortium, non riuscivo a credere a quanto fossi fortunata. Ray stava collaborando con la NASA all’elaborazione di un nuovo strumento di esplorazione mobile. Con i colleghi del JPL stava sviluppando un prototipo di un carico utile planetario in grado di mappare una superficie da altitudini molto più basse rispetto a un orbiter e al contempo effettuare rilevazioni atmosferiche. Questo «aerobot» era stato progettato per essere pilotato attraverso i cieli di un altro pianeta o luna – Marte, Venere, Titano – come una minuscola mongolfiera meccanica. L’idea era quella di colmare il divario tra osservatore e osservato.

Per testare l’aerobot, Ray si era rivolto a un ex studente della nostra università, un avventuriero di nome Steve Fossett, che aspirava a diventare il primo essere umano a circumnavigare il globo in mongolfiera in solitaria. Era «l’ultima grande sfida dell’aviazione»20 e sicuramente la più difficile, dal momento che il pilota era lasciato alla completa mercé dei venti. Aveva scelto di compiere l’impresa nell’emisfero sud, nonostante la presenza di vasti tratti di oceano completamente deserti, per evitare i problemi diplomatici e politici che avrebbe dovuto affrontare sorvolando Cina, Iraq e Libia.21 Fossett aveva cinquantaquattro anni e aveva fatto fortuna come broker di materie prime alla Borsa di Chicago.22 Stancatosi della finanza, aveva attraversato a nuoto la Manica e scalato la maggior parte delle montagne più alte del mondo; aveva completato l’Iditarod, una corsa con i cani da slitta; aveva stabilito decine di record di velocità e persino pilotato un aliante nella stratosfera.

Alcuni storsero il naso quando seppero che la successiva grande avventura di Fossett aveva a che fare con la ricerca su Marte, ma non era lui il primo a fare esperimenti con i palloni aerostatici per far progredire l’esplorazione planetaria. Diversi intrepidi esploratori lo avevano preceduto, fra i quali David Peck Todd, il capo della spedizione cilena di Lowell. Non molto tempo dopo il ritorno da quella missione, Todd aveva annunciato al New York Times che sarebbe salito in mongolfiera fino alla massima altitudine raggiungibile da un essere umano, armato di un dispositivo radio, nel tentativo di comunicare con Marte.23

L’idea di «mettersi in ascolto» di Marte non era certo una novità. Scienziati di spicco come Nikola Tesla e Guglielmo Marconi, rivali nelle comunicazioni radio, erano stati affascinati dal pianeta rosso. Avendo letto i rapporti di Lowell sulla presenza di una vita intelligente sul suolo marziano, avevano entrambi cercato di captarne i segnali radio. Tesla, attratto dalla possibilità di utilizzare la radio per comunicare attraverso distanze inimmaginabili,24 aveva osservato che Marte era lontano solo cinque minuti via radio.25 Todd, tuttavia, si era spinto oltre. Aveva chiesto l’aiuto di Leo Stevens, un famoso aeronauta, per costruire una scatola metallica – «fatta di alluminio perché fosse leggera»26 – in cui potesse essere rinchiuso, dotata di un meccanismo per espellere l’acido carbonico e fornire ossigeno con la pressione dell’aria. La speranza di Todd era riuscire a elevarsi al di sopra delle frequenze più affollate per avere una migliore possibilità di comunicare con i nostri vicini.

Anche se l’Aero Club del New England gli aveva offerto un enorme pallone aerostatico chiamato Massachusetts per il suo esperimento su Marte, i grandi piani di Todd non si sarebbero mai realizzati.27 Quando l’ipotesi di Lowell sull’origine artificiale dei canali marziani, che Todd aveva sostenuto, fu rigettata, a poco a poco anche lui fu estromesso dalla facoltà di Astronomia di Amherst. Ciononostante, credeva ancora che la radio potesse metterci in contatto con una civiltà marziana e nel 1924 riuscì addirittura a convincere l’Esercito e la Marina degli Stati Uniti a interrompere tutte le comunicazioni per due giorni per un esperimento che divenne noto come «il Grande Ascolto».28

Quasi trent’anni dopo, un altro amante dei palloni aerostatici aveva proposto un esperimento ancor più ambizioso. Audouin Dollfus era uno dei pochi planetologi attivi all’inizio degli anni Cinquanta.29 Marte era stato ignorato per decenni, ma Dollfus desiderava ardentemente sapere se nella sua atmosfera vi fosse umidità a sufficienza per sostenere forme di vita semplici. Aveva perfezionato l’uso dei prismi per scomporre la luce proveniente da mondi lontani e misurare attributi come il vapore acqueo calcolando il grado di assorbimento nelle lunghezze d’onda degli infrarossi, però l’atmosfera terrestre interferiva con i suoi studi. Come Todd, anche lui cercava di capire Marte in un modo nuovo, usando onde invisibili a occhio nudo, e lottava con le difficoltà creategli dall’essere bloccato sulla superficie terrestre. Per avere risposta alle sue domande, avrebbe dovuto escogitare un sistema per elevarsi al di sopra dell’aria umida della Terra.

Dollfus era un francese magro e minuto, con lo sguardo luminoso e le guance rosa. Era un vero avventuriero. Nel 1954, lui e il padre avevano compiuto le prime osservazioni astronomiche da un pallone aerostatico, senza tuttavia riuscire a ricavare informazioni sull’atmosfera marziana. Dollfus aveva così concluso che sarebbe dovuto salire al doppio dell’altezza raggiunta, fin nella stratosfera. Cominciò dunque a costruire una capsula ermetica agganciata a un telescopio con una lente larga un metro. Nel 1959, sospese entrambi a oltre cento palloni meteorologici, tenuti insieme da alcune centinaia di metri di cavo di nylon.30 Trasportò poi la capsula, che aveva isolato con gommapiuma per proteggerla dal freddo, in un campo d’aviazione militare con un elicottero dell’Esercito.31 Un gruppo di assistenti riempì di idrogeno una distesa di palloni bianchi, che avrebbero potuto facilmente prendere fuoco. Con estrema cautela, questi furono legati al lungo cavo di nylon, che si dipanava per 500 metri, in gruppi di tre. Dollfus salì nella capsula passando per il portello e, quando anche l’ultimo gruppo di palloni fu assicurato e sufficientemente lontano, una piccola carica esplosiva tagliò il cavo di ancoraggio, facendo decollare la capsula. Gli aerei in volo su Parigi furono avvertiti di non preoccuparsi per quello strano spettacolo,32 che ricordava una lunga filza di cipolle.33

Dollfus decollò verso il tramonto. Mentre fluttuava nella stratosfera, vide una linea perfettamente orizzontale dividere il cielo. Nel suo diario di bordo scrisse che l’aria sottostante brillava di polvere, simile a un mare quasi fosforescente, il cielo sopra di lui era completamente scuro nonostante la Luna piena e le costellazioni risplendevano senza sfarfallare.34

Dollfus trascorse parte della notte a un’altezza di 14.000 metri, prima che una raffica di vento provocasse lo scoppio di un gruppo di palloncini e la rottura del cavo.35 Scese lentamente attraverso l’oscurità, atterrando in un pascolo di mucche nel Nivernese. Alla fine, non riuscì a effettuare le sue misurazioni, ma che tentativo coraggioso!36 Raggiungendo quelle straordinarie altezze – decenni prima dell’invenzione dei telescopi spaziali come Hubble – Dollfus preparò la strada allo studio dell’astronomia dallo spazio.

A diciotto anni trovavo affascinanti tutte queste grandi imprese e pensavo che la Solo Spirit di Steve Fossett fosse l’audace avventura che avrebbe potuto cambiare il nostro modo di esplorare l’atmosfera marziana. Gli ingegneri avevano depositato con cura il carico utile dell’aerobot nella sua capsula, che era stata spedita in Argentina per la fase di preparazione al lancio.37

A St. Louis, la sala di controllo era allestita in un alto edificio gotico del campus, in tutto e per tutto simile alla torre di un castello. C’erano porte e pareti di legno, scrivanie con computer, decine di telefoni, orologi con diversi fusi orari, carte di navigazione e tabelle di dati. L’aerobot aveva sensori di posizione, temperatura, pressione atmosferica, umidità e velocità verticale del vento.38 Tutti i dati telemetrici del carico utile – tutto ciò che la scatola bianca, la ventola grigia e i sensori cablati avrebbero rilevato – sarebbero stati inviati a St. Louis via satellite.

Quando il pallone di Fossett si sollevò da uno stadio di calcio a Mendoza, applaudii fragorosamente nella sala di controllo.39 Potevo solo immaginare il senso di esaltazione e invincibilità che Fossett doveva provare salendo in cielo. Aveva a disposizione tutte le tecnologie più recenti:40 dispositivi GPS, un fax e un telefono satellitare. Volava in una capsula futuristica, realizzata con un materiale composito in fibra di carbonio rinforzato con kevlar. La mongolfiera era una Rozière progettata per l’occasione e dotata di nuove funzioni di controllo della temperatura, per evitare che l’elio si raffreddasse nel gelo della notte.41 Per Fossett non era il primo tentativo di portare a termine un’impresa simile, ma quella volta si sentiva fortunato. Ero certa che sia lui sia il nostro piccolo aerobot avrebbero avuto uno strabiliante successo.

Il pallone aerostatico si mosse rapidamente dall’Argentina sull’Atlantico, arrivando in Africa in pochi giorni, per poi proseguire senza intoppi sopra l’Oceano Indiano. Ne tracciavo il percorso su un gigantesco planisfero, piazzando delle puntine rosse in corrispondenza delle coordinate trasmesse dal segnalatore dell’aerobot, mentre Fossett, a migliaia di chilometri di distanza, si godeva panorami mozzafiato. Lo immaginavo quanto più in alto possibile, pronto a fare propria «l’ultima grande sfida» del cielo e a conquistare finalmente quel record.

La mongolfiera avanzava con incredibile rapidità e l’aerobot forniva un flusso costante di informazioni. I dati geoposizionali venivano trasmessi ogni dieci secondi, le misurazioni atmosferiche ogni minuto.42 L’idea di installare un’antenna al centro del pallone aerostatico ci aveva permesso di potenziare il segnale. I rilevamenti corrispondevano perfettamente a quanto perveniva dai dati satellitari. Il prototipo di Ray aveva ottime probabilità di farcela, un giorno, anche su Marte.

A St. Louis lavoravamo ventiquattro ore al giorno, alternandoci in turni di otto ore. Uno dei miei compiti era monitorare i dati trasmessi dall’aerobot alla sala di controllo. Fui tra i primi ad accorgermi quando i segnali si interruppero. All’inizio pensai si trattasse di un problema tecnico, ma da qualche parte tra il Queensland e la Nuova Caledonia, quando ancora non era sorto il sole, era scoppiato un violento temporale. La mongolfiera di Fossett aveva cominciato a salire rapidamente e, durante questa ascesa, si era aperto uno strappo nel telo.

Il pallone era precipitato per quasi 9 chilometri nel cielo attraversato dai fulmini, finendo nell’oceano. Mentre il vento allargava lo squarcio, Fossett era investito da raffiche di grandine. Aveva immediatamente cominciato a scaricare il carburante, nel disperato tentativo di rallentare la caduta, ma la capsula si era schiantata in mare, si era riempita d’acqua e aveva cominciato ad affondare in fretta. Quasi nello stesso momento, i bruciatori a propano erano esplosi e avevano preso fuoco. Fossett era riuscito a uscire, ritrovandosi completamente solo nelle acque infestate dagli squali del Mar dei Coralli.43

Quella mattina, rispondendo al telefono, udii la voce tremante di sua moglie. Passai immediatamente la cornetta a uno dei navigatori che seguivano Fossett dalla sala di controllo. Restai in disparte, con gli occhi spalancati, mentre lui le spiegava ciò che sapevamo. Siccome avevo fatto il turno di notte, non avevo dormito, e non dormii nemmeno per tutto quel giorno. Rimasi seduta in fondo alla stanza mentre i navigatori cercavano un segnale di posizione, i giornalisti iniziavano a chiamare e il pubblico veniva a conoscenza dei fatti. Mi girava la testa.

Fossett rischiò la vita in quelle acque inesplorate. Attivò due volte il segnalatore, ma per qualche ora il satellite smise di funzionare.44 Intirizzito e terrorizzato, fu infine avvistato da un aereo francese, quindi, dieci ore dopo, caricato sul ponte della barca di un velista australiano.45

Tutto il viaggio era stato assai più precario di quanto avessi pensato: Fossett doveva respirare con le bombole e riusciva a malapena a dormire;46 a un certo punto si era anche bruciato le sopracciglia e per di più aveva finito la carta igienica.47 Era stata un’esperienza estenuante per lui e per la sua famiglia che lo aspettava a terra. Una volta al sicuro sulla barca che l’aveva tratto in salvo, disse a un giornalista che ora si sarebbe potuto «riposare e dedicare per un poco alle sue rose», prima di rimettersi in volo.48

Al secondo anno di università sorvolai per la prima volta l’oceano e ripensai a Fossett. Fissavo il mare infinito, sconcertata dall’illimitata estensione e dal vuoto assoluto di quelle acque. Quando finalmente avvistai l’isola di Hawaii, con le scogliere che si ergevano come un pellicano preistorico – qualcosa di simile ai mostri di Jurassic Park – provai un profondo senso di sollievo. Finalmente un po’ di terra dove poter poggiare i piedi!

Stavo andando a visitare un vulcano, un’escursione universitaria guidata da Ray Arvidson. Era il secondo corso di Scienze della Terra che seguivo con lui ed ero incredibilmente eccitata. Come la maggior parte dei miei compagni, non ero mai stata tanto lontano da casa.

Dopo l’atterraggio a Hilo, da acqua il mondo si trasformò in roccia. Ci dirigemmo verso Kilauea con alcuni furgoni a noleggio. Mentre avanzavamo lungo la Chain of Craters Road, circondati da colate di lava solidificata che andavano a riversarsi in mare, non smisi mai di guardare fuori dal finestrino. Al tramonto il cielo divenne color rosso fuoco, poi cadde la notte più nera che avessi mai visto. I nomi delle costellazioni, il cui senso mi era sempre sembrato poco evidente, acquistarono improvvisamente un nuovo significato, mentre stelle mai viste brillavano sull’immenso sfondo del cielo.

Lasciammo Kilauea un paio di giorni dopo per dirigerci verso la spoglia cima del Mauna Kea, un vulcano a scudo dormiente situato nella parte opposta dell’isola. A due terzi della salita, prima di proseguire verso la vetta, sostammo qualche ora per acclimatarci: saremmo dovuti arrivare a 4.200 metri di altitudine, dove l’aria conteneva il 40% di ossigeno in meno. Mentre la strada si inerpicava, superammo la linea degli alberi, lasciandoci poi alle spalle anche gli ultimi cespugli e licheni, fino ad arrivare più in alto delle nuvole. Il paesaggio era grigio, rosso e nero in tutte le direzioni, in alcuni punti soffuso di un bagliore violaceo. C’erano detriti vulcanici, ceneri e coni di scorie. Mi sembrava di essere su una ferita cicatrizzata del mondo.

Un giorno, mentre gli altri pranzavano, mi allontanai per osservare il panorama da una cresta dove le colate laviche avevano ceduto il posto a piroclasti e tefriti. Camminando, prendevo a calci le rocce senza prestarci troppa attenzione. Ne girai una molto grande con la punta dello stivale e, abbassato lo sguardo verso i miei piedi, trasalii: sotto quella roccia nera adamantina cresceva una piccola felce, i cui tralci verdi tremolavano nell’aria.

Nel bel mezzo di quel paesaggio desolato e silenzioso c’era una minuscola macchia di vita. Mi accovacciai per osservarla meglio. Fu come ritrovare un pezzo di mondo che avevo dimenticato, un frammento della mia infanzia. Ogni estate, a Pine Mountain, una trentina di chilometri a sud di Hazard, io e mia sorella correvamo a perdifiato giù per un sentiero che scendeva lungo uno sperone di roccia in mezzo a boschetti di alloro e rododendri. Ci inoltravamo in una gola scendendo una scalinata intagliata in un pioppo centenario, abbattuto ma non morto, che aveva continuato a reggersi capovolto, aggrappato alle proprie radici, anche dopo che qualcuno aveva scavato dei gradini nel suo immenso tronco. Quella scalinata meravigliosa e piena di vita ci portava in una forra dove cresceva la cicuta e da dove proseguivamo, seguendo lo sciabordio dei ruscelli, fino a raggiungere una lussureggiante distesa di felci. Lì trovavamo un masso ricoperto di muschio dove mettevamo a sedere i nostri piccoli corpi, riposando tra le fronde finché, ormai senza fiato, ci raggiungevano anche i nostri genitori. C’erano felci più alte di noi e altre più piccole di una nostra unghia, tutte con foglie dai ricami intricati, che si allargavano a formare la più verde delle sinfonie che io abbia mai visto.

Quella felce completamente isolata lassù in cima al vulcano era ancora più impressionante. Aveva un’aria incredibilmente trionfante. Non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso. Restai così a lungo a fissarla che gli altri dovettero venire a cercarmi. La mostrai anche a loro, ma non riuscivo a trovare le parole per spiegarne la bellezza, il significato. Non potevo dire loro che, in un certo senso, raggomitolata sotto quella roccia, crescendo contro ogni probabilità, quella felce rappresentava tutti noi.

Anche se allora non fui capace di esprimerlo, in quel momento provai qualcosa che oggi sono riuscita finalmente a capire, qualcosa che mi avrebbe fatto diventare una planetologa. Fu proprio allora, durante quel viaggio, che cominciai a trovare affascinante l’idea di cercare la vita nell’universo. All’improvviso ebbi una ragione per cui anch’io mi sarei avventurata nella stratosfera, per cui avrei accettato il rischio di precipitare in mare: non la fama o la gloria, e nemmeno il senso dell’avventura, ma la possibilità di scoprire il più flebile respiro nella notte più tenebrosa, superando in questo modo il vuoto che si annida tra l’esistenza umana e il resto del cosmo. Nel corso di quel viaggio cominciai a capire che, proprio com’era accaduto con la missione Pathfinder, studiare i pianeti avrebbe potuto regalarmi il risultato più desiderato, concedendomi la possibilità di cogliere il mistero più profondo. Insieme con quella felce, scoprii qualcosa di piccolo, fragile e degno di essere trovato anche dentro di me.

Quando tornai a St. Louis, misi una roccia vulcanica in mano alla mia migliore amica. L’avevo portata a casa con altri sassi raccolti un po’ a casaccio – una pietra pomice qui, un’arenaria là – che avevo disposto sulla sua scrivania. Fu il mio modo per dirle che stavo imboccando la mia strada. Guardando la scrivania, pensai che assomigliasse un po’ a una Ares Vallis disseminata di rocce provenienti da tutto il mondo conosciuto. Per la prima volta, cominciai a sentirmi una vera esploratrice.