ERA il 2004 e aspettavo davanti all’ingresso riservato ai visitatori del Jet Propulsion Laboratory, meravigliandomi di fronte agli sfavillanti poster delle navicelle spaziali nell’aria pervasa dal profumo delle iacarande. Ancora quasi non riuscivo a credere alla mia fortuna, mentre osservavo le persone che dall’auto mostravano il tesserino alle guardie di sicurezza sotto un cartello che diceva BENVENUTI NEL NOSTRO UNIVERSO.

Solo il giorno prima avevo ricevuto da uno dei miei professori l’invito a raggiungere lui e altri miei due compagni di corso a Pasadena, dove da qualche settimana stavano lavorando nella sala di controllo dei rover Spirit e Opportunity, atterrati su Marte a gennaio. Mi aveva chiesto se volessi andare al JPL per qualche giorno, per farmi un’idea di come fosse.

Quando Maria mi aveva dato l’autorizzazione, avevo toccato il cielo con un dito. Mi ero scapicollata giù per le scale dell’Edificio 54 del MIT, avevo pedalato in mezzo alla neve fino al mio appartamento, quindi ero corsa all’aeroporto Logan per prendere un volo. Mi ero portata solo lo zaino con un pullover, un paio di jeans e un raccoglitore di appunti presi nei corsi che avevo seguito in quel mio primo anno di specializzazione in Geobiologia: «Interpretazione delle immagini geologiche» e «Dinamica dei sistemi complessi».

Il professore che mi aveva invitata, John Grotzinger – altrimenti noto come Grotz –, era uno dei migliori geologi del sedimentario al mondo.1 Era da poco passato alla geologia planetaria, appena in tempo per analizzare il primo terreno sedimentario su Marte. Era alto, snello, abbronzato e animato da una profonda curiosità; quando osservava le rocce, le guardava come un lupo fisserebbe la preda.2 I suoi luoghi preferiti erano le scogliere dell’Oman e della Namibia, dove poteva studiare l’ascesa e la scomparsa di antichi mari. Amava la geologia più di chiunque altro abbia mai conosciuto e riusciva a far sembrare ogni vecchio scisto pieno di possibilità.

Quando arrivò nell’ufficio del JPL per accogliermi, era spettinatissimo. Un sol su Marte è leggermente più lungo di un giorno sulla Terra, quindi gli scienziati impegnati nel progetto avevano cercato di sincronizzare i loro ritmi circadiani con quelli marziani. Mentre il sole tramontava sul luogo in cui si trovava il rover, questo si collegava alla Terra per trasmettere le misurazioni effettuate e le immagini scattate dalla sua nuova posizione, prima di sospendere la propria corsa fino all’indomani. Sulla base di questi dati, gli scienziati passavano la notte marziana a pianificare gli spostamenti successivi del rover. Al sorgere del sole, una nuova serie di comandi veniva trasmessa a una sonda in orbita, Mars Global Surveyor o Mars Odyssey, che li inviava all’antenna del rover.3

Vivere secondo il ritmo di quel mondo lontano non era facile, mi spiegò Grotz. Le rotazioni di Marte e della Terra sono simili, e sincronizzarsi con il «tempo di Marte» significava stare svegli trentanove minuti e mezzo in più ogni giorno. Ma era chiaro dalla sua stanchezza che anche quella piccola sfasatura faceva una differenza enorme: ogni diciotto giorni, l’inizio di una nuova giornata lavorativa coincideva con il tramonto terrestre; poi, diciotto giorni dopo, la fine del turno si sovrapponeva nuovamente alla nostra alba. Era come se gli scienziati della sala di controllo continuassero ad allontanarsi a poco a poco dalla Terra per poi riavvicinarsi altrettanto lentamente, in una specie di ininterrotto jet lag.

Pensai a quanto fosse strano, a come il jet lag fosse un fenomeno non più vecchio di qualche decennio. In quel momento, invece, ci stavamo adattando non solo alla rotazione del nostro pianeta, ma anche a quella di un altro. Grotz mi raccontò di come un orologiaio della vicina Montrose avesse progettato orologi meccanici che perdevano un secondo ogni trentasei secondi, il che aiutava alcuni membri del team a tenere conto dello scorrere del tempo.4

Spirit e Opportunity si trovavano sulle facce opposte del pianeta. Gli scienziati che seguivano Opportunity lavoravano al quinto piano dell’Edificio 264, mentre quelli che si occupavano di Spirit stavano al quarto; quando un gruppo di ricercatori stremati dopo un turno di lavoro usciva dagli ascensori, un altro vi entrava per mettersi all’opera.5 Grotz disse che la cosa peggiore era occuparsi alternatamente di un rover e dell’altro, cosa che alcuni membri dell’équipe scientifica facevano periodicamente: era come se un mattino, svegliandoti, ti ritrovassi all’improvviso in Cina.

Mentre attraversavamo il campus del Jet Propulsion Laboratory, Grotz mi aggiornò sulla missione, ideata per capire la storia dell’acqua su Marte, per sondare le rocce e i terreni del pianeta in cerca di indizi su un passato caldo e umido e per tracciare la presenza della vita partendo da quella dell’acqua.6 I due rover, identici, avevano le dimensioni di un golf cart ed erano molto più sofisticati del piccolo Sojourner.

Protetti dagli airbag, erano atterrati rimbalzando sulle due diverse facce del pianeta: prima Spirit, poi, tre settimane dopo, Opportunity. Spirit aveva toccato il suolo al cratere Gusev, grande oltre 13.000 chilometri, all’estremità delle pianure settentrionali.7 Gusev era collegato agli altipiani meridionali attraverso uno dei più grandi sistemi di canali su Marte, noto come Ma’adim Vallis.

Tutti speravano che il luogo dell’atterraggio sarebbe stato presso i resti di un antico lago craterico, in modo da dimostrare che un tempo erano esistiti enormi specchi d’acqua sulla superficie di Marte, invece il rover si fermò su una pianura lavica. Era una «prigione di basalto»,8 sferzata dalla polvere e martoriata da venti incessanti. All’orizzonte si intravedevano alcune promettenti colline, ma per raggiungerle ci sarebbero voluti mesi.

A Opportunity era andata decisamente meglio: era stato indirizzato verso il Meridiani Planum, uno dei luoghi di atterraggio più sicuri su Marte.9 Era un terreno talmente liscio che alcuni scienziati temevano non ci sarebbe stato nulla di interessante da vedere. Sembrava tuttavia poter essere significativo per quanto concerneva la ricerca dell’acqua, anche se in misura minore rispetto a Gusev. Dalla sua orbita, Mars Global Surveyor aveva individuato un minerale di ossido di ferro, l’ematite grigia, che brillava come un faro. Era una formazione cristallina di ruggine, segno che la superficie aveva forse interagito con acqua.10 Non era detto che le cose fossero effettivamente andate così: nelle lave vulcaniche la magnetite può trasformarsi in ematite in assenza di acqua, ma l’ipotesi era troppo allettante per non indagare.

Dopo avere rimbalzato sulla superficie ed essere rotolato per un po’, Opportunity si era aperto come un origami, dispiegando i pannelli solari e indirizzando verso il cielo l’antenna ad alto guadagno. Poco prima che le ruote entrassero in posizione, si era accesa la telecamera di navigazione, che aveva cominciato a scattare foto in bianco e nero.

Quando su uno schermo della sala di controllo comparve la prima immagine, gli scienziati scoppiarono in un applauso.11 Ma Steve Squyres, il geologo della Cornell University amico di Maria Zuber che seguiva entrambi i rover, era disorientato.12 Mentre osservava l’immagine, gli sembrava di non capire nulla. Dov’erano le rocce? Tutte le ultime foto scattate sulla superficie di Marte – da Chryse a Utopia, ad Ares Vallis, a Gusev – ritraevano terreni disseminati di rocce, ricchi di caratteristiche che un rover avrebbe potuto studiare. La prima immagine proiettata sulla Terra, scattata in direzione opposta al muso del rover, era piuttosto sgranata, ma risultava comunque abbastanza chiara per distinguere sulla superficie scura e uniforme del terreno i segni lasciati dal veicolo quando vi era rimbalzato sopra. Quelle erano le uniche caratteristiche riconoscibili. Forse aveva ragione chi diceva che nel Meridiani Planum non ci sarebbe stato nulla da scoprire.

Giunse quindi la seconda immagine, questa volta presa da una telecamera rivolta in avanti, e Steve la scrutò con impazienza. Era sottoesposta, troppo scura per poterne distinguere i particolari. Mentre un ingegnere regolava il contrasto per schiarirla, nella sala di controllo calò uno strano silenzio.

Improvvisamente, dal nulla apparve una splendida parete di substrato roccioso, tanto bella da mozzare il fiato. L’entusiasmo della squadra esplose: chi rideva, chi batteva le mani, chi piangeva, chi saltava per la contentezza… Steve riusciva a malapena a respirare, mentre una voce annunciava: «Benvenuti nel Meridiani Planum. Speriamo che il soggiorno sia di vostro gradimento».13

Era la prima volta che qualcuno vedeva il substrato roccioso della superficie del pianeta. Certo, c’erano rocce anche dove altri veicoli avevano raggiunto il suolo marziano, ma quelle avrebbero potuto provenire da chissà dove. Queste invece si erano formate proprio lì. Ed erano state levigate dall’acqua. Avevano l’aspetto di rocce sedimentarie di origine acquatica; in altre parole, il tipo di rocce in grado di raccontare una chiara storia geologica.

A Steve pareva troppo bello per essere vero. Aveva scelto il Meridiani Planum preferendolo a più di cento altri siti perché sperava di trovare tracce d’acqua, ma non aveva mai davvero osato nemmeno sperare di riuscirci.14 Aveva quasi paura di crederci. Si fermò in mezzo alla sala e farfugliò: «Per il momento non ho intenzione di condurre nessuna analisi scientifica… Santo cielo, scusate, sono… sono assolutamente sconcertato».15 Qualcuno gli urlò: «Abbiamo fatto centro?» Steve rispose balbettando: «Il centro più centro che abbia mai visto».16

Fino a quel momento, nessuna missione di superficie aveva mai osservato depositi dovuti all’azione dell’acqua su Marte; non c’era mai stata una stratigrafia da indagare (nessuno strato geologico e nessuna relazione tra i diversi strati), quindi non si aveva idea di come la geologia e il clima marziani fossero cambiati nel tempo. Poter analizzare delle rocce sedimentarie era come aver scoperto il Sacro Graal. Finalmente saremmo davvero riusciti a scrutare indietro nel tempo.

Tuttavia, a mano a mano che arrivavano nuove foto, l’orizzonte cominciò a sembrare stranamente vicino. Capire le dimensioni e le distanze era impossibile; gli scienziati osservarono le immagini da diverse angolazioni, cercando di decifrarle. A poco a poco, si accorsero che gli airbag dovevano essere rotolati dentro la depressione di un piccolo cratere da impatto. Una battuta sul fatto che il rover avesse «centrato la buca» come una pallina da golf interplanetaria decise il nome del cratere: Eagle, come quando si va in buca restando due colpi sotto il par. Quando poi Opportunity ingranò finalmente la marcia e cominciò ad avvicinarsi al substrato roccioso, la prospettiva cambiò ulteriormente: la formazione che inizialmente era stata chiamata Great Wall (grande muraglia) fu ribattezzata Opportunity Ledge (ciglio dell’opportunità), che si scoprì essere alto poco meno di una caviglia.17

Proprio come osservato da Mars Global Surveyor, nel Meridiani Planum c’era ematite ovunque (un’altra prova a favore della presenza di acqua), anche se in una forma che nessuno si aspettava: era sparsa sulla superficie come tanti cuscinetti a sfera. Le immagini che arrivavano ricordavano le scene dei cartoni animati in cui il protagonista scivola su delle biglie. Nelle fotografie a colori queste sferule risultarono di un grigio bluastro e vennero pertanto soprannominate «mirtilli».18 Mai nome fu più azzeccato: erano disseminate sulla superficie rocciosa come mirtilli in un muffin.

All’inizio, gli scienziati si domandarono se queste «strane palline di ematite»19 fossero gocce di metallo eruttate dai vulcani che si erano solidificate in volo nell’aria gelida prima di cadere al suolo. Solo che non erano disposte in un unico strato, come avrebbe fatto una patina di cenere; molte si trovavano infatti sepolte in sedimenti sotterranei sui quali erano sparse in modo uniforme. E se erano state prodotte da un vulcano, dov’era questo vulcano? Fu così formulata una seconda ipotesi: forse si trattava di concrezioni, piccole sfere di metallo cresciute attorno a tracce di ematite nel sottosuolo, accumulando strato dopo strato come le perle dentro le ostriche.

Anche l’esame a infrarossi escludeva un’origine vulcanica, lasciando invece aperta la possibilità che l’ematite si fosse formata in presenza di acque freatiche fredde percolanti.20 I mirtilli sparsi sul sito di atterraggio erano grandi quanto un granello di pepe e avevano più o meno tutti le stesse dimensioni, il che indicava che nella zona era stata presente per lo stesso lasso temporale una medesima quantità di acqua freatica. Quando poi la falda si era ritirata, il vento aveva continuato a sferzare la superficie, erodendo la roccia più tenera e formando i mirtilli, che erano caduti rotolando sul terreno.

Il substrato roccioso e i mirtilli non furono le uniche prime scoperte di Opportunity. Ovunque fu rilevato anche solfato di magnesio che, depositatosi probabilmente in un lago o in un mare poco profondo, si estendeva in ogni direzione come i sali di Epsom in una vasca da bagno.21 Ma fu osservata anche l’assai più sorprendente presenza di un altro tipo di solfato. Non molto tempo dopo l’atterraggio, Opportunity si era spinto fino a una roccia battezzata El Capitan, che aveva perforato con le sue piccole mole; studiando i dati, gli scienziati rilevarono quella che credettero essere jarosite, un tipo di minerale.22 L’esistenza della jarosite indicava un elevato grado di acidità, che, come subito i membri della squadra fecero notare, non escludeva la possibilità della vita.23 Dopo tutto, c’erano microbi in grado di sopravvivere in acque acide come quelle delle miniere della Sierra Almagrera e del Río Tinto, il «fiume rosso» spagnolo.24 Inoltre, la jarosite è un minerale idrato, ossia non può formarsi senza la presenza di acqua.

Furono trovate prove anche dell’esistenza di acque ferme: strati di roccia che si sovrapponevano e intersecavano secondo schemi ben precisi;25 orizzonti di sabbia pietrificata e sedimenti che si erano depositati l’uno sull’altro in rivoli poco profondi, componendo gli stessi motivi a forma di sorriso che si vedono nella maggior parte degli alvei fluviali sulla Terra. Un tempo c’erano stati mari salati o laghi e torrenti, che avevano accumulato sedimenti il cui profilo era stato in seguito rimodellato dal vento. Questo era ciò che gli studiosi di Marte dovevano trovare: la prima prova definitiva dell’esistenza di acqua allo stato liquido su un altro pianeta. Quando osservarono da vicino gli affioramenti del Meridiani Planum, notarono anche qualche increspatura nella roccia morbida.

Mi ci volle un attimo per riabituare gli occhi quando si aprirono le porte dell’ascensore dell’Edificio 264, dopodiché entrai con Grotz nella sala di controllo. Le finestre erano oscurate con uno spesso rivestimento di vinile nero. In quella stanza priva di luce, fuori dal tempo, una ventina di scienziati sedeva su sedie azzurre con un alto schienale raccolte attorno a tavoli ingombri di computer. Schermi giganti proiettavano orologi che scandivano lo scorrere del sol marziano. Al centro della sala campeggiava una grande ed elegante scrivania, lunga 3 o 4 metri e coperta da pile di immagini orbitali del luogo dell’atterraggio. Sembrava di essere sul ponte di un vascello che navigava in un oceano tenebroso.

Guardandomi intorno, vidi diversi scienziati che conoscevo, perlopiù soltanto di nome. Poi vidi Ray Arvidson, il mio professore. Mi rivolse un sorriso e mi chiese: «Come stai?» Un attimo dopo, Steve, che indossava un paio di stivali da cowboy, si diresse verso la parte anteriore della sala. Lanciò in aria un microfono e lo riprese al volo. «È l’ora del sog», disse. Tutti si alzarono dalla propria sedia mentre io cercavo di capire che cosa potesse significare. Come avrei imparato di lì a poco, il SOWG (Science Operations Working Group) era la riunione della squadra di lavoro delle operazioni scientifiche, la più importante della giornata. Senza abbandonare lo zaino, che portavo ancora in spalla, seguii gli altri in una stanza vicina. Nel corridoio c’era un enorme congelatore pieno di gelati. Era il regalo di un distributore di dolci locale, mi spiegò Ray, lanciandomi un cornetto al cioccolato.

Come secondo in comando della missione, Ray si accomodò dietro un segnaposto blu; quel giorno sarebbe stato lui a presiedere il SOWG. Sedetti in fondo alla stanza e ascoltai. Sentii parlare di yestersol, solmorrow e dell’imminente soliday. Era uno strano spettacolo, così infantile – tutto quel gelato gocciolante – ma anche così profondamente tecnico. Furono programmate le successive misurazioni del rover per raccogliere ulteriori dati sui mirtilli, fondamentali per ricostruire la storia dell’acqua su Marte. Scienziati e ingegneri lavorarono l’uno accanto all’altro per più di un’ora, definendo le priorità del percorso e cercando di capire come trasmettere le istruzioni necessarie al rover attraverso lo spazio. A un non iniziato sarebbe parso di avere a che fare con qualcuno che parlava in codice.

Appena la riunione si concluse, l’atmosfera tornò spensierata.26 La squadra era molto unita e tutti avevano sempre voglia di scherzare. Una mattina, il gruppo dei MiniTES, gli scienziati che gestivano lo spettrometro a emissione termica posizionato sul braccio del rover, trovarono i computer e le sedie avvolti con la pellicola da cucina. Il giorno seguente, i membri del Pancam, il team addetto alla telecamera panoramica posta sul montante del rover, trovarono le tastiere senza più tasti tranne quelli che componevano la scritta MINITES.

Opportunity era diretto al cratere Endurance e Grotz mi propose di rimanere finché non fosse arrivato. Mi installai sul divano della mia compagna di corso al Caltech, andando avanti e indietro in taxi dal JPL, mentre ogni sol il rover era sempre più vicino alla meta. Endurance era grande quanto un campo da calcio e gli scienziati lo avevano visto profilarsi all’orizzonte fin dai primi giorni della missione. Opportunity stava procedendo da un cratere all’altro; a essere interessanti erano soprattutto le loro pareti, capaci di offrire uno sguardo sulla storia più remota del pianeta. Rivelavano strati affastellati come le pagine di un libro chiuso, momenti nel tempo premuti l’uno contro l’altro.

Dopo aver lasciato El Capitan, il rover sostò presso un crepaccio sinuoso chiamato Anatolia,27 arrivando quindi a un piccolo cratere da impatto di nome Fram.28 Sulla strada per Endurance, il terreno era diventato più sabbioso.29 Ogni giorno gli ingegneri compilavano mappe su cui indicavano i luoghi potenzialmente pericolosi per il rover, che comunque non riusciva a coprire grandi distanze.

Durante il sol 94, dall’estremità più lontana della sala risuonò la voce di Tim Parker: «Il primo obiettivo della Navcam è fuori uso… Qualcuno vuole controllare?»30 Ci riunimmo intorno al suo computer e, mentre apriva il file, sussultammo. Ormai il rover era uscito da molti sol dal cratere in cui era atterrato, aveva percorso una distanza superiore a quella di qualsiasi altro veicolo prima di lui su Marte e adesso era sul ciglio del cratere Endurance. Le due ruote anteriori ne avevano già superato il bordo, che si trovava 3 metri più vicino di quanto gli ingegneri avessero calcolato. Opportunity aveva continuato a muoversi finché un segnale di pericolo aveva azionato lo spegnimento.31

Tim proiettò l’immagine sul maxischermo sulla parete anteriore della sala e noi tornammo lentamente a sederci. I nostri furono i primi occhi umani a scrutare in quel misterioso abisso: fu uno degli spettacoli più affascinanti ai quali abbia mai assistito. Mentre fissavo il fondo del cratere, mi sentivo come Alice quando cade nella tana del Bianconiglio. Che cos’è questo mondo? mi ritrovai a pensare. Cos’è questo posto così selvaggio? La gigantesca cavità era costellata da cumuli di sabbia. A riempire il vuoto erano sottilissime ed eteree dune, diverse da tutte quelle che avevo visto fino ad allora. Sembravano albumi montati a formare morbidi pinnacoli. Il bordo era segnato da affioramenti rocciosi profondi quanto la mia altezza, solcati da meravigliose striature.

Sarei dovuta tornare a Boston entro un paio di giorni, ma non avevo nessuna voglia di partire. In quel momento decisi che avrei fatto tutto il possibile per convincere la squadra a farmi restare. Non avevo mai desiderato così tanto qualcosa. Quella sera mi trattenni al JPL anche dopo la fine del sol, cercando di capire come riuscirci. Avrei potuto chiedere un’autorizzazione per dare gli esami da non frequentante; avrei potuto dormire sul divano della mia amica, anche sul pavimento, se necessario; avrei potuto aiutare a gestire la registrazione dei dati sulle memorie flash, occupandomi dei controlli giornalieri; sarei potuta diventare un PUL (Payload Uplink Lead), un tecnico specializzato nella trasmissione di sequenze di comandi al carico utile del rover. Implorai i miei tutor, e quando loro accettarono di chiedere a Steve Squyres di prendere in considerazione la cosa, ci mancò poco che cadessi dalla sedia per la contentezza.

Non ero sicura che Steve, che era il responsabile dell’intera missione, conoscesse il mio nome e non avevo idea di come avrebbe reagito. Scoprii però che anche il suo primo contatto con la planetologia era stato felicemente guidato dal caso. Tutto era cominciato con un compagno di liceo caduto durante una scalata. Steve stava imparando a scalare le pareti di ghiaccio, nel tentativo di perfezionare le proprie abilità alpinistiche per essere ammesso al Juneau Icefield Research Program, un corso estivo finanziato dalla National Science Foundation. Aveva accompagnato quel suo amico in un’escursione nel Massachusetts occidentale e quando lui si era rotto il polso, Steve lo aveva steccato e l’aveva portato in salvo. La madre del ragazzo gli aveva scritto una lettera di raccomandazione, grazie alla quale si era guadagnato l’ammissione al programma.

Così Squyres trascorse l’estate 1974 a sciare, con gli scarponi rossi che spiccavano sul ghiaccio. Fu lì che si innamorò dei luoghi vasti e remoti. All’inizio pensava di dedicarsi alla geologia marina per trascorrere la vita in mare. Avrebbe potuto mappare i fondali oceanici: una frontiera immensa e inesplorata. Poi, un pomeriggio, quando ancora era studente, vide nel dipartimento di Geologia una mappa appena pubblicata.32 Mostrava con estrema precisione le dorsali medio-oceaniche che si estendevano lungo tutto il globo. Maledizione, pensò Steve, l’oceano l’hanno già fatto. Il semestre successivo, senza starci troppo a pensare, si iscrisse a un corso sui risultati della missione Viking. L’esame prevedeva di analizzare le immagini della superficie trasmesse dalle sonde. Un pomeriggio entrò nella «Mars Room», pensando che in una ventina di minuti avrebbe scelto un argomento e se ne sarebbe andato. Ne emerse quattro ore dopo, sapendo che cosa avrebbe voluto fare per il resto della vita.

Non c’erano molti posti negli Stati Uniti dove conseguire un dottorato di ricerca in Planetologia, ossia dove studiare la geologia non terrestre. La Cornell University, dove si era laureato, era uno di quelli. Fece domanda, aspettandosi di finire in un altro ateneo, senza immaginare che invece avrebbe trascorso la maggior parte della propria esistenza a Ithaca.

Qualche settimana dopo ricevette un messaggio da Carl Sagan, che aveva visto la sua domanda e gli offriva la possibilità di lavorare con lui alla missione Voyager. Pur insegnando alla Cornell University, Sagan trascorreva la maggior parte del tempo in California. I due non si erano mai incontrati, ma che cosa poteva esistere di più eccitante di quel «grand tour»: due piccole sonde che, per la prima volta, avrebbero raggiunto tutti i pianeti del sistema solare esterno? Steve accettò.

Anche se negli anni del dottorato Sagan mise a malapena piede a Ithaca, i due si vedevano spesso al JPL.33 Squyres non aveva idea della pianificazione necessaria per organizzare una missione spaziale: l’ingegnerizzazione, la parte missilistica, i preparativi, i costi. Era solo uno studente e dal momento che i dati gli venivano forniti su un piatto d’argento, non si poneva nemmeno quel genere di domande. Gli sembrava che gli avessero consegnato le chiavi dell’universo.

Fu così che mi sentii anch’io quando Grotz mi disse che potevo restare, Ray si offrì di farmi avere un badge e Maria mi assicurò che avrebbe pensato lei a risolvere ogni eventuale problema relativo alla frequenza dei corsi. È così che si comincia, pensai, con un pizzico di fortuna!

Ancora non sapevo che Steve aveva passato anni a studiare ogni circuito dei rover, ogni chip, il percorso di ogni tratto di cavo. Aveva parlato con tutti gli ingegneri e preso in considerazione tutti i guasti possibili. Io non avevo fatto nulla per portare quei rover su Marte ma, grazie al suo duro lavoro, avevo avuto la possibilità di dare un’occhiata all’epicentro della moderna planetologia, dove tutto era circonfuso di luce.

Invece di preparare i bagagli per il mio volo di ritorno a casa, chiamai la compagnia aerea. Non riuscivo a smettere di sorridere, quando l’impiegata mi confermò: «Biglietto aperto».

Era un lavoro affascinante. Mentre ci inoltravamo sotto la cresta occidentale del cratere Endurance, ci rendemmo conto che le rocce erano disseminate di mirtilli.34 E dalle immagini orbitali pareva che quella stessa conformazione geologica si estendesse per decine e forse centinaia di metri in profondità, su un’area di diversi chilometri. Per poterla creare non sarebbe stata sufficiente un po’ d’acqua; ne sarebbe servita moltissima.

Dall’altra parte del pianeta, Spirit si stava dirigendo verso le Columbia Hills, che si ergevano come isole sopra un vasto mare di basalto.35 Pensavamo che lì potessero esserci rocce sedimentarie un tempo sommerse dall’acqua, rocce che non erano state sepolte da colate laviche. Il rover procedeva spedito, coprendo ampie distanze. Non c’era mai stata una missione come quella: ogni giorno si scopriva qualcosa di nuovo. Quando Spirit raggiunse la base dello sperone ovest dell’Husband Hill, a più di 3 chilometri dal sito di atterraggio,36 trovò tracce di ematite37 e depositi chimici lasciati da acqua corrente.38 Più in alto, a decine di metri lungo le pendici della collina, si potevano addirittura osservare i segni delle stratificazioni.

Il mio lavoro consisteva soprattutto nella documentazione dei cambiamenti fisici e chimici che si erano verificati con il ritiro dei laghi e la conseguente trasformazione in roccia dei sedimenti, oltre che nella misurazione delle dimensioni e della distribuzione dei mirtilli.

Un paio di mesi dopo il mio arrivo, all’inizio dell’estate, Grotz tornò a lavorare sul campo in Namibia. A quel punto, andai ad abitare con uno dei suoi specializzandi nella grande casa in cui lui aveva alloggiato come visiting professor del Caltech. Non avevo mai vissuto in un ambiente così vasto e spoglio: sembrava che la casa fosse stata prima occupata e poi svuotata, come accadeva nelle rocce contenenti cristalli tabulari che avevo appena cominciato a studiare. Si chiamavano vugs: minuscole cavità – un’altra formazione diagenetica – un tempo piene di minerali, come il gesso, che si erano in seguito disciolti lasciando uno spazio vuoto dalla superficie spigolosa.39 Sapevamo che un tempo il Meridiani Planum era percorso dall’acqua, ma quei minuscoli vug e mirtilli erano fondamentali per comprendere la sequenza e le tempistiche della saturazione dell’acqua; erano il modo in cui avremmo capito se questa si fosse ritirata e fosse poi tornata a fluire e quanto a lungo quelle condizioni potessero essere durate.

Cominciammo a trovare piccoli indizi, come la formazione di un mirtillo di ematite nella cavità di un vug, che indicavano che la roccia era già stata scavata impercettibilmente molti miliardi di anni prima e i mirtilli dovevano essersi formati dopo la creazione e la dissoluzione dei cristalli. Ben presto avemmo elementi sufficienti per concludere che i mirtilli erano state fra le ultime formazioni a essere modellate e che si erano prodotti in seguito a particolari condizioni ambientali.40 A poco a poco iniziavamo a capire la storia del luogo: in tempi remoti il livello della falda acquifera nel Meridiani Planum era aumentato in diverse occasioni, raggiungendo e bagnando più e più volte la superficie.41

Non avevo portato niente con me in California e non avevo nemmeno comprato quasi nulla da quando ero arrivata, tranne una targhetta di riconoscimento e un paio di libri trovati in un remainder; avevo anche noleggiato un’auto, che usavo per andare al JPL. Salivo in macchina e guidavo lungo la Oak Grove Drive, che piegava a destra in direzione del torrente. A volte, nella luce del mattino, le strade apparivano desolate: niente corridori che facevano jogging al Rose Bowl, né studenti ad affollare le balconate del liceo La Cañada, né fantini che trottavano al Flintridge Riding Club.

Anche se la missione ora seguiva una versione modificata del tempo di Marte, concentrando il lavoro per evitare le ore nel cuore della notte, sembrava ancora che il mondo esterno non esistesse. Mentre varcavo i cancelli del Jet Propulsion Laboratory, mi sentivo come Nikos Kazantzakis, il gigante della letteratura greca, davanti ai sacri e impervi monasteri del Monte Athos. Camminavo sotto gli ulivi e le querce, quindi entravo nelle oscure e venerate stanze. Prendevo posto tra i colleghi, davanti a un computer con la finestra del terminale aperta. Ogni schermo era pieno di stringhe di codice, comandi trasmessi dalla sala di controllo a Marte, che assemblavano sfilze di dati e ricomponevano immagini più velocemente di qualsiasi cervello umano, restituendo la realtà di un mondo remoto e deserto. Gli script sembravano incandescenti, serie di lettere e numeri bianchi che risaltavano sullo sfondo nero; tutti gli zeri erano attraversati da una barra trasversale.

Stare in quelle stanze mi trasmetteva una sensazione di santità: non mi ero mai impegnata e concentrata così tanto su qualcosa. Il tempo non esisteva più. Esisteva soltanto lo scopo della nostra missione, che ci appariva in un prisma di colori.

Un giorno, inaspettatamente, ricevetti un invito per andare a veder giocare i Dodgers. Steve avrebbe dovuto dare il calcio d’inizio alla partita e il mio nome, insieme con altri due, era stato estratto a sorte per accompagnarlo. Entrando nello stadio, mi diedero un adesivo blu a forma di palla da baseball, con sopra scritto in lettere cubitali azzurre OSPITE PRE PARTITA. Lo attaccai alla giacca e seguii Steve sul campo. Avevamo portato con noi un modellino del rover, che mostrammo ad alcuni giocatori mentre le gradinate dello stadio cominciavano piano piano a riempirsi.

Poco prima dell’inno nazionale, uno degli arbitri ci segnalò che era arrivato il momento di andare sulla pedana del lanciatore. Mentre percorrevo il campo, l’erba corta e verde sembrava spuntare da sotto i miei piedi. Sollevai lentamente la testa, cercando di abbracciare tutto lo stadio: c’erano bandiere che sventolavano e, in lontananza, palme. Dove finiva l’erba e cominciava la terra inciampai leggermente, quindi mi fermai accanto alla pedana, nel centro esatto di quell’enorme stadio.

L’annunciatore presentò la nostra missione attraverso l’altoparlante, snocciolando tutta una serie di statistiche a testimonianza del nostro successo. Sul maxischermo, appena sopra la pubblicità di una catena di ristoranti, fu proiettata un’animazione dell’atterraggio del rover. Mentre lo stadio risuonava di applausi, tutto mi parve rallentare. Sentivo il calore della terra marrone che avevo calciato con il sandalo, i suoi granelli che mi passavano dolcemente tra le dita dei piedi. Mi rendevo conto che avrei dovuto salutare, ma rimasi lì impalata, incapace di distogliere lo sguardo da quella folla brulicante. Eccoci qui: una specie, migliaia di vite umane, di piccoli corpi disposti in file fino a toccare il cielo.

Quella sera andai al JPL, passai il badge nel tornello e vagai per il campus fino a quando mi ritrovai nell’Edificio 264, dove, completamente sola, sedetti su una delle sedie azzurre con lo schienale alto. Mi tornava in mente quella piccola tribù di scienziati con i piedi sulla pedana del lanciatore nello stadio inondato di sole ma con la testa da tutt’altra parte, in un luogo lontano, lontanissimo. Mi colpì l’idea che mentre la missione aveva assorbito ogni mio pensiero, la mia vecchia vita a Boston aveva cominciato a svanire: non facevo più cose normali come andare in banca o comprarmi un paio di calze, parlavo sempre meno con gli amici e con la mia famiglia. Guardando i tifosi allo stadio, però, mi ero nuovamente e improvvisamente ritrovata al centro del mondo che mi ero lasciata alle spalle: un mondo umano. Mi chiedevo se Lowell si fosse sentito allo stesso modo quando aveva abbandonato il suo telescopio ed era tornato a Sevenels dall’arido deserto dell’Arizona. Pensai a Dollfus che precipitava nel buio in un pascolo di mucche.

Eravamo arrivati su Marte. Immaginando lo spazio come un gigantesco mare, era come se avessimo raggiunto l’atollo più vicino. Avevamo solcato un’oscurità punteggiata di isole rade, fino a toccare terra. Ora stavamo esplorando quel nuovo mondo come avrebbe fatto un fringuello irrequieto, saltellando fra le rocce.

Potevamo addirittura vedere le nostre tracce dall’orbita, anche se in modo appena percettibile.42 Erano impresse sul terreno gelido fino al bordo di Endurance e lungo il suo fianco. Pensai alla nave di Ernest Shackleton, alla quale il cratere doveva il nome, rimasta incastrata nei ghiacci, stritolata dal gelo. Guardandomi intorno, notai gli avvisi che fornivano consigli su come prevenire l’affaticamento: diminuire le porzioni dei pasti, bere molta acqua, cercare di fare esercizio fisico, ma mai prima di andare a letto. Osservai le sedie vuote, i cumuli di fogli immobili.

C’era qualcosa che continuava a ronzarmi in testa fin dai primi giorni della missione. All’inizio anch’io ero stata travolta dall’entusiasmo. Per anni, la strategia della NASA su Marte era stata «cercare l’acqua», e ora l’avevamo trovata: piscine e piscine d’acqua.43 Acqua che aveva inondato la superficie, che un tempo si raccoglieva in laghi ora prosciugati, riflettendo il cielo.

Ma non riuscivo a smettere di pensare alla jarosite che Opportunity aveva trovato a El Capitan.44 Tutta la jarosite che conoscevamo sul nostro pianeta, in tutte le fessure e fenditure giallo ambra in cui si trovava, si era formata in acque acide, molto acide:45 era talmente corrosiva che il servizio postale americano non permetteva agli scienziati di spedirne campioni per posta.

In posti come i laghi prosciugati del cratone Yilgarn, nell’Australia occidentale, i microbi possono sopravvivere con un pH inferiore a 2, proprio accanto alla jarosite. Però è improbabile che la vita sulla Terra sia scaturita da acque così acide. Ancora oggi minuscoli organismi, anche eucarioti,46 possono tollerare queste condizioni, ma si sono adattati per farlo, in seguito a complessi meccanismi evolutivi. Minerali come la jarosite si formano essenzialmente nell’acido solforico. Era davvero lecito aspettarci che in quelle condizioni potesse essersi formata la vita?

La squadra aveva lavorato anche sulla salinità del Meridiani Planum e sapevo che su Science stava per essere pubblicato uno studio in cui si concludeva che i suoi livelli fossero eccessivi anche per i microbi più resistenti.47 Era lo stesso motivo per cui la salsa di soia della caffetteria del JPL non andava mai a male: la salsa di soia contiene molta acqua, ma non abbastanza chimicamente non combinata perché i microbi possano sopravvivere.48

La chimica aveva cambiato repentinamente la situazione: avevamo trovato l’acqua su Marte – l’obiettivo principale di quella missione – ma, nell’eccitazione collettiva, ci avevo messo un po’ a realizzare che non tutta l’acqua è portatrice di vita. Quella di Marte avrebbe potuto portare la morte.

Le notizie di ciò che era successo nel mondo durante quei mesi di isolamento al Jet Propulsion Laboratory ci avevano appena sfiorato. Eravamo a conoscenza di alcuni avvenimenti – l’ammissione della CIA che in Iraq non esistevano armi di distruzione di massa, le polemiche sul carcere di Abu Ghraib –, ma tutto questo non aveva fatto altro che rendere ancora di più Marte un rifugio sicuro dove poter limitare le nostre preoccupazioni al lento scorrere delle ere geologiche.

Poi, una sera, nella sala di controllo, sentii alcuni membri della squadra parlare delle Olimpiadi. Diecimila atleti si stavano radunando ad Atene per i Giochi del 2004, nel Paese dove tutto era iniziato. Per commemorare l’evento, un collega propose di usare lo strumento di abrasione della roccia dello Spirit per scolpire il simbolo delle Olimpiadi sulla pietra marziana. Lo stavamo utilizzando per intagliare cerchi di 5 centimetri sulla superficie – in modo da sbirciare sotto la polvere e la crosta della roccia –, che praticavamo in gruppi perché occupassero l’ampio campo di inquadratura di alcuni strumenti. Chiamavamo queste incisioni che lasciavamo disseminate sulla superficie del pianeta «margherite», perché sembravano fiori: un cerchio centrale contornato da altri cerchi.49

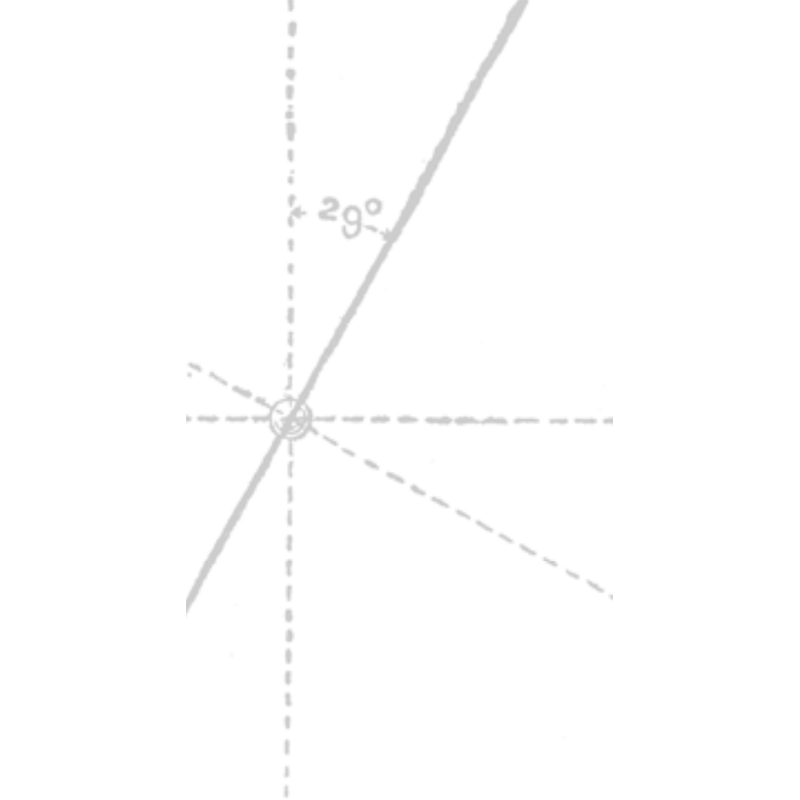

A volte le margherite risaltavano scure contro la polvere scintillante; altre volte erano più chiare della roccia. Naturalmente erano necessarie per le nostre misurazioni, ma involontariamente ci ricordavano anche il mondo infecondo che i rover si erano lasciati alle spalle. Così, un giorno di agosto, decidemmo di sospendere per un istante il nostro normale protocollo di incisione, tracciando cinque cerchi su una roccia di nome Clovis: tre in fila, quindi altri due sotto, intrecciati gli uni agli altri. La macchina fotografica del rover catturò un’immagine degli anelli: il primo simbolo umano disegnato sulla superficie di un altro pianeta.

Ricordai di avere letto di un astronomo austriaco che, all’inizio dell’Ottocento, aveva proposto di scavare gigantesche trincee nelle sabbie del Sahara.50 Dovevano avere la forma di simboli matematici, essere riempite di cherosene e incendiate nell’oscurità del deserto, con la speranza che le fiamme potessero essere visibili da Marte. E di quel tedesco che, non molto tempo prima, avrebbe voluto piantare nella tundra siberiana un enorme campo di grano a forma di triangolo rettangolo, delimitato su ogni lato da un quadrato di pineta, proiettando in questo modo il teorema di Pitagora nello spazio, perché, ovviamente, «anche i più sciocchi avrebbero capito». E pure di quel francese che, qualche anno più tardi, aveva pensato a un sistema di sette specchi che, se disposti correttamente in tutta Europa, avrebbero potuto riflettere dalla Terra la forma dell’Orsa Maggiore.

Quanto sarebbe stato bello: fuochi nella notte, pinete, riflessi di luce… tanto bello quanto inutile. E ora anche noi avevamo fatto la nostra parte, solo che questa volta a essere stata modificata era la superficie di Marte, sulla quale avevamo inciso la nostra caducità, in una delle rocce più aride e antiche su cui fosse mai stato iscritto qualcosa.

In un certo senso, quegli anelli erano un gesto meraviglioso. Erano sobri ed evocativi come i graffiti incisi sulle pareti color ocra della valle di Twyfelfontein nel Damaraland, in Namibia: un’antilope che corre sugli altipiani, un arco… O quelli della Caverna dei Nuotatori a Gilf Kebir, al confine fra Egitto e Libia:51 corpi che si muovono lievi attraverso un antico lago, ora scomparso e sepolto sotto le sabbie del Sahara.

Ma allo stesso tempo qual era l’utilità di quelle margherite, di quegli anelli, del fatto stesso che gli atleti ad Atene si stessero sfidando a lanciare più lontano un disco, a correre più velocemente e a tuffarsi nelle fresche acque del nostro pianeta? Che senso aveva tutto questo se vivevamo in un cosmo vuoto?

Quando l’estate lasciò il posto all’autunno, rientrai finalmente a Boston. Mentre l’aereo si avvicinava all’aeroporto, osservai i contorni indistinti degli edifici della città resi minuscoli dalla distanza farsi a poco a poco più netti. Dopo l’atterraggio, uscii dal terminal e chiamai un taxi. «Niente bagagli?» mi chiese l’autista.

Mentre percorrevamo la Storrow Drive, appoggiai la testa al finestrino, osservando le barche a vela lungo il fiume. Quando scesi dal taxi, poco lontano da Beacon Street, il mio vecchio appartamento sembrava lo stesso di sempre. Salii le due rampe di scale ed entrai. Sul davanzale della mia camera vidi la tazza di tè che mi ero preparata la mattina in cui ero partita. L’avevo dimenticata lì ed era come se si fosse fossilizzata. Il liquido era scomparso e, quando provai a sollevare la bustina, si staccò senza sforzo dalla ceramica, leggera quanto una piuma. La fissai a lungo, domandandomi che cosa dicesse di me che ero riuscita a uscire dalla mia vita così facilmente, e come sarebbe stato rientrarci.