IN Siberia, nella parte più orientale della steppa, si estende il bassopiano della Kolyma. Sui sedimenti incombe un cielo grigio, la sabbia trasportata dal vento diventa dura come cemento, solidificata da enormi quantità di acqua ghiacciata.

Espandendosi e contraendosi, il ghiaccio forma grosse creste di terra che spezzano il paesaggio. La pianura è attraversata da un’autostrada, detta «Strada delle ossa» per le migliaia di internati nei gulag che persero la vita nella sua costruzione.1 Una volta si trovavano ancora così tanti teschi umani che i bambini li usavano per raccogliere i mirtilli.2

Negli anni Novanta, in un freddo glaciale, alcuni scienziati cominciarono a effettuare carotaggi lungo un tratto di 1.200 metri tra i fiumi Lena e Kolyma.3 Scesero in profondità fino a raggiungere strati dove le temperature erano sempre sotto zero, non c’erano falde acquifere e le spesse vene di ghiaccio erano rimaste intatte per un milione di anni o più. Prestando grande attenzione a controllare i rischi di contaminazione – le loro stesse cellule umane, i microbi che ricoprivano gli strumenti, persino i batteri trasportati dal vento –, inserirono lentamente e faticosamente un carotatore, evitando di usare liquidi lubrificanti, fino a 20-30 metri di profondità. Segnarono i campioni con cellule di Serratia marcescens per tracciare eventuali contaminazioni, quindi scavarono la superficie più esterna con bisturi sterili, sigillando le carote di terra ghiacciata in casse di metallo sterilizzate, conservandole in pozzi congelati in mezzo al nulla.

Campioni a forma di cubo grandi quanto un dado arrivarono anche fino ai laboratori di Oxford e Copenaghen, dove si stavano conducendo ricerche fra le più avanzate al mondo sugli antichi resti di DNA.4 I campioni furono aperti con cura, strato dopo strato, svelando minuscole radichette che si spezzavano entrando in contatto con l’aria: radici di antiche piante che ancora si tenevano aggrappate a granelli di terra. All’interno di quei grumi di permafrost furono scoperte anche tracce di DNA di mammut lanosi, lemming e renne, oltre a spore, pollini e antichi microbi, tutti perfettamente conservati: i frammenti di un ecosistema dell’era glaciale che fino a quel momento si credeva perduto.

Dopo aver lasciato il Jet Propulsion Laboratory, avevo letto gli studi tratti da queste ricerche, rimanendo colpita dalla precisione dei dati raccolti e dalla resilienza di quelle impercettibili impronte molecolari. Pensavo soprattutto ai microbi. Che cos’era successo quando le condizioni di vita erano diventate tanto estreme? Quanto tempo erano sopravvissuti nel sottosuolo? Se sotto l’ex Beringia occidentale poteva esistere la vita, mi dissi, forse allora avrebbe potuto farcela anche su Marte. Sapevo che nel sottosuolo marziano erano conservate enormi masse di acqua congelata,5 non solo ai poli ma anche a latitudini molto più basse, e si trovavano lì da milioni di anni. Per molti, l’aspetto più eccitante di quella scoperta (fatta nel 2001 da una sonda della NASA)6 era che un giorno eventuali esploratori umani avrebbero potuto estrarre quell’acqua, scongelando il ghiaccio partendo dai minerali idrati e usandolo come risorsa per colonizzare il pianeta. Ma io non riuscivo a smettere di pensare che nelle profondità di quel terreno ghiacciato, oltre il raggio d’azione delle acque acide, potesse nascondersi la vita.

Qualche mese dopo, in pieno inverno, mi ritrovai al Niels Bohr Institute, in Danimarca. Avevo detto a Maria che trascorrere un po’ di tempo in Europa mi sarebbe stato utile per conoscere le ultime ricerche nel campo della biologia e lei mi aveva autorizzata ad assentarmi per un altro periodo dal campus universitario. Quando arrivai a Copenaghen, mi trasferii in una stanzetta al piano terra di un laboratorio. C’erano solo una sedia, un letto, una scrivania e una finestra che si affacciava su una serra vuota. Mi ricordava i diorami in miniatura che costruivo da bambina usando le scatole da scarpe.

Ero in un Paese straniero dove tutto sembrava tranquillo. I genitori lasciavano i bambini nelle carrozzine fuori dai negozi, ben coperti per proteggerli dal freddo, i volti infagottati in pesanti sciarpe. Le auto passavano silenziose sulle strade innevate, il sole illuminava il ghiaccio che si formava sui telai delle biciclette. Anche i ristoranti e i caffè, con le pareti bianche e le stoviglie eleganti, erano immersi nel silenzio.

Ero andata là per studiare le cellule antiche e le antiche tracce di DNA, per capire se le cellule potessero resistere nel permafrost, in condizioni fra le più estreme sulla Terra, e per cercare di scoprire se il DNA microbico ritrovato nei campioni provenienti dalla Siberia appartenesse a cellule potenzialmente ancora in vita da epoche immemorabili, o più semplicemente fosse ciò che restava di creature estintesi da tempo, come il mammut lanoso.

Ebbi l’opportunità di lavorare con uno dei pionieri del settore, Eske Willerslev, mentre stava mettendo insieme la sua nuova squadra.7 L’avevo già incontrato a Oxford, dove era andato con una borsa di ricerca e dove anch’io avevo trascorso un periodo di studio. Anche se non lo si sarebbe mai detto – fumava una sigaretta dopo l’altra e indossava Vans a scacchi bianchi e neri –, in passato era andato a vivere in mezzo alla natura per quasi quattro anni, facendo anche il cacciatore di pellicce.8 Con il fratello gemello, aveva risalito fiumi impetuosi, esplorando la tundra e cibandosi di carne di alce. Era uno scienziato brillante, ma aveva anche un’indole nomade. Come me, amava viaggiare leggero.

La maggior parte dei giorni mi alternavo tra due laboratori, uno nell’edificio dove vivevo e l’altro in una struttura meno recente, dall’altra parte della strada. I laboratori erano stati separati per tenere isolata la camera bianca. I rischi di contaminazione erano tali che la camera bianca non solo era stata montata in un altro edificio, ma era anche protetta da un’anticamera pressurizzata.9 Ammesso che in quel permafrost ci fosse ancora vita, sapevamo che non ce ne sarebbe comunque stata molta, e dovevamo prestare estrema attenzione. Non si poteva accedere alla camera bianca senza prima aver fatto una doccia e indossato vestiti appena lavati. All’interno usavamo doppi guanti, maniche sterili, ingombranti tute protettive e maschere facciali. Entrare era come varcare le soglie di un’astronave.

Mi piaceva lavorare di nuovo in laboratorio, accessibile a qualsiasi ora e in qualunque giorno della settimana. Amavo quella sensazione di completo isolamento, di quiete. Non uscivo quasi mai e, quando lo facevo, gironzolavo senza meta per la città. Una volta mi ritrovai in un cimitero nel cuore del quartiere di Nørrebro, tra vecchie lapidi. L’epitaffio della tomba di Søren Kierkegaard, nascosto parzialmente dalla neve, diceva: UN POCO ANCORA / E VINTO IO AVRÒ / LA LOTTA TUTTA / SARÀ SVANITA. / COSÌ RIPOSAR POTRÒ / IN UNA SALA DI FIORI / E IN UN COLLOQUIO ETERNO / BEARMI CON IL MIO GESÙ.10 Rientrata nella mia stanzetta, passai la serata leggendo Timore e tremore, accompagnata dal ronzio dei generatori.

Dopo mesi di incessante lavoro, cominciai a vedere i primi, entusiasmanti risultati: tracce di cellule antiche intatte. Speravo che i miei studi avrebbero avuto ricadute sulle modalità della ricerca della vita e ora sembrava che avessimo scoperto che piccoli batteri potevano sopravvivere per tempi epici: trecentomila, quattrocentomila, forse addirittura seicentomila anni.11

Eske ribadì che era importante procedere con tutte le cautele del caso. Organizzammo il trasporto di una parte dei campioni originali in un laboratorio in Australia, per vedere se anche là avrebbero trovato quello che stavo scoprendo io. Ma, ammesso che quelle cellule fossero davvero vive, come potevano esserlo? In che modo erano riuscite a sopravvivere in un ambiente così privo di calore e di sostanze nutritive? Come avevano resistito alle devastazioni del tempo?

Ci pensavo continuamente, mentre passeggiavo per la città, mentre mangiavo i cereali a colazione… Forse avevano sospeso completamente le loro attività, entrando in una specie di letargo? O magari avevano trovato un modo per riparare gli inevitabili danni?

Un paio di settimane dopo prendemmo un treno per Lund, in Svezia. In collaborazione con i colleghi del posto, organizzammo un esperimento in piccole camere d’acciaio inossidabile. Le cellule sarebbero state mantenute per nove mesi a temperature sotto lo zero e alcuni sensori avrebbero misurato le impercettibili esalazioni di gas che avrebbero emesso mentre «espiravano». Se davvero quelle cellule avessero «respirato», se quei dati fossero stati in linea con i risultati genomici, sarebbe stata una scoperta sensazionale. Nove mesi ci sembravano un’attesa infinita, ma nella vita di quelle cellule erano solo un battito cardiaco.

Nelle settimane successive continuai a raccogliere dati. La luce quasi artica della Danimarca penetrava dalle finestre che si aprivano nelle spesse pareti in pietra dell’edificio e io sentivo il calore – il calore della nostra stella – sul viso coperto dalla maschera e sulle mani inguantate. Verificavo gli esiti degli esperimenti già condotti e facevo altre analisi nella camera bianca. Nel tardo pomeriggio, quando il sole cominciava a tramontare, andavo a prendere un tè, passeggiando per le sale del laboratorio con la tazza calda in mano, pensando a come in quel luogo fossero state fatte alcune fra le più importanti scoperte scientifiche nella storia dell’umanità.

In quelle stanze era stata decifrata la struttura dell’atomo e, più tardi, con il passaggio dalla meccanica classica a quella quantistica, l’universo aveva cessato una volta per tutte di essere un sistema deterministico, aprendosi a un’interpretazione probabilistica. Il Niels Bohr Institute aveva una vibrante storia intellettuale e custodiva i propri ricordi dentro le sue solide pareti: pareti piene di fossili, gusci calcificati di vite ormai lontanissime. Non restai lì per molto tempo, ma in quel breve periodo ebbi l’opportunità di lanciare uno sguardo nell’era glaciale, circondata da cose fatte per durare.

Mentre aspettavo i risultati dalla Svezia, tornai a Boston e mi trasferii in un altro appartamento. Superai gli esami di ammissione al dottorato e cominciai, non senza qualche timore, a impostare la tesi. Nel frattempo continuavo a lavorare anche alla ricerca sul DNA, e ogni volta che lo facevo era come se prendessi una pausa dal mio futuro per guardare indietro nel tempo. Ci pensavo mentre facevo jogging lungo i viali del cimitero di Mount Auburn e durante i viaggi in metropolitana nelle viscere della città. Mi domandavo se le cellule di quelle minuscole camere d’incubazione fossero ancora vive, se stessero emanando delle esalazioni di gas nei tubi d’acciaio inossidabile. Temevo che la nostra strumentazione non fosse abbastanza sensibile per rilevarle.

Quando i risultati arrivarono, confermando finalmente che i microbi erano vivi, che respiravano, per quanto impercettibilmente, corsi nell’ufficio di Maria per condividere la notizia, incapace di contenere l’entusiasmo. Trascorsi i due mesi successivi a scrivere un articolo scientifico sull’esperimento. Dopo averlo sottoposto a una rivista, passò ancora altro tempo, prima perché arrivassero i giudizi dei revisori, poi per avere le risposte dei redattori alle modifiche apportate in base alle osservazioni ricevute. Passarono settimane, mesi. Lavoravo con la stessa tenacia che osservavo nei rematori che vogavano lungo il fiume Charles, sotto le finestre del mio ufficio. Prima che me ne rendessi conto, erano passati più di due anni da quando ero tornata a Cambridge. Le oche migratrici erano arrivate per scomparire poi verso nord in primavera e verso sud in autunno. I rami degli alberi avevano retto il peso della neve per tutto l’inverno per poi tornare a fiorire.

In una fresca sera d’autunno, uscita dal laboratorio, mi fermai in un bar di Harvard Square. Era stata organizzata una festa per gli studenti che avevano ricevuto una borsa di studio di cui anch’io avevo usufruito durante gli anni di università e avevo promesso a un’amica che sarei passata. Arrivai intabarrata nel mio cappotto, con lo zaino in spalla, quel genere di cose accettabili solo in una città universitaria.

Mentre prendevo una tartina da un vassoio, un ragazzo carismatico al centro della stanza attirò la mia attenzione. Notai che sulla targhetta con il nome era riportato il mio stesso anno di corso e lo vidi parlare con altri che conoscevo. Non riuscivo a capire: non me lo ricordavo, e mi sembrava impossibile aver dimenticato un mio compagno. Quando mi avvicinai per indagare, sottoponendolo a un vero e proprio interrogatorio, scoppiò a ridere. Era venuto con un amico che gli aveva detto di scarabocchiare qualcosa sulla targhetta per poter bere un bicchiere gratis. Mi guardò le spalle e sorrise allo zaino, che mi tolsi per fermarmi a parlare qualche minuto con lui.

Era cresciuto a Boulder, nel Colorado, mi disse. Aveva iniziato a studiare Filosofia, ma ora era passato a Giurisprudenza e gli sarebbe piaciuto lavorare come avvocato nel sociale. Gli parlai di alcuni dei miei lavori su Marte e sulla vita nel permafrost. Gli raccontai con orgoglio del mio nuovo articolo – il mio primo come «autore principale» – che stava per essere pubblicato. Gli dissi che avevo dimostrato che una delle più diffuse teorie usate per spiegare la sopravvivenza delle cellule – quella del «letargo» – non era in realtà in grado di spiegarla e che invece le cellule più antiche mostravano una sorprendente capacità di rallentare la propria attività e riparare il proprio genoma. Non avevano ceduto, gli spiegai; si erano riprese, riuscendo lentamente ad aggiustare i danni che avevano subito.

Prima di uscire nuovamente al freddo, mi voltai per un istante a guardarlo. Lui ricambiò il mio sguardo e mi sorrise. Poi il vento chiuse sbattendo la porta dietro di me e io mi diressi verso casa, camminando tra le foglie cadute dagli alberi.

Quella della sopravvivenza era una questione aperta anche per Marte. Si sarebbero potute trovare tracce di un antico ecosistema? Il suolo delle regioni polari del pianeta si sarebbe potuto scongelare? Avrebbe potuto ospitare cellule microbiche? Tra un disgelo e l’altro la vita sarebbe stata capace di resistere? Che si fosse estinta o esistesse ancora, era ragionevole pensare che il ghiaccio e il permafrost del sottosuolo fossero l’ambiente ideale dove cercare le prove della sua presenza.

Le ricerche di Eske avevano catturato l’interesse di un altro studioso di Marte, Peter Smith, il quale, vedendo che dai campioni ritrovati nel bassopiano della Kolyma – gli stessi su cui anch’io avevo lavorato – era stato ricostruito l’intero albero filogenetico della vita, pensò immediatamente al pianeta rosso.12

Smith era nato lo stesso anno di mio padre e, come lui, aveva il terrore dei capelli bianchi. Non molto tempo dopo l’inizio del nuovo millennio, propose una missione il cui obiettivo sarebbe stato studiare le regioni polari marziane per valutarne il potenziale biologico.13 Decise di chiamarla Phoenix perché, come il mitico uccello che risorge dalle sue ceneri,14 avrebbe dovuto recuperare i dati scientifici perduti di Mars Polar Lander. La sua sonda sarebbe stata costruita con pezzi di ricambio, hardware e software riciclati,15 con un budget limitato.16 Per la gioia di Smith, Phoenix fu scelta come prima missione Scout della NASA, nell’ambito di un piano più economico a integrazione delle missioni del Mars Exploration Program.17

Il destino di Phoenix fu incerto fin dall’inizio. Sarebbe stata la prima spedizione su Marte condotta e operata non da un centro della NASA ma da un’università (quella dell’Arizona).18 Per l’atterraggio sarebbero stati usati propulsori a impulsi, diversamente dagli airbag impiegati su Pathfinder e sui rover Spirit e Opportunity.19 Inoltre, avrebbe avuto come oggetto di indagine le regioni polari, mentre quasi tutte le missioni riuscite su Marte avevano interessato una fascia relativamente ristretta vicino all’equatore.20 Infine, la scarsità di luce solare avrebbe limitato enormemente la quantità di energia disponibile per il funzionamento della strumentazione.

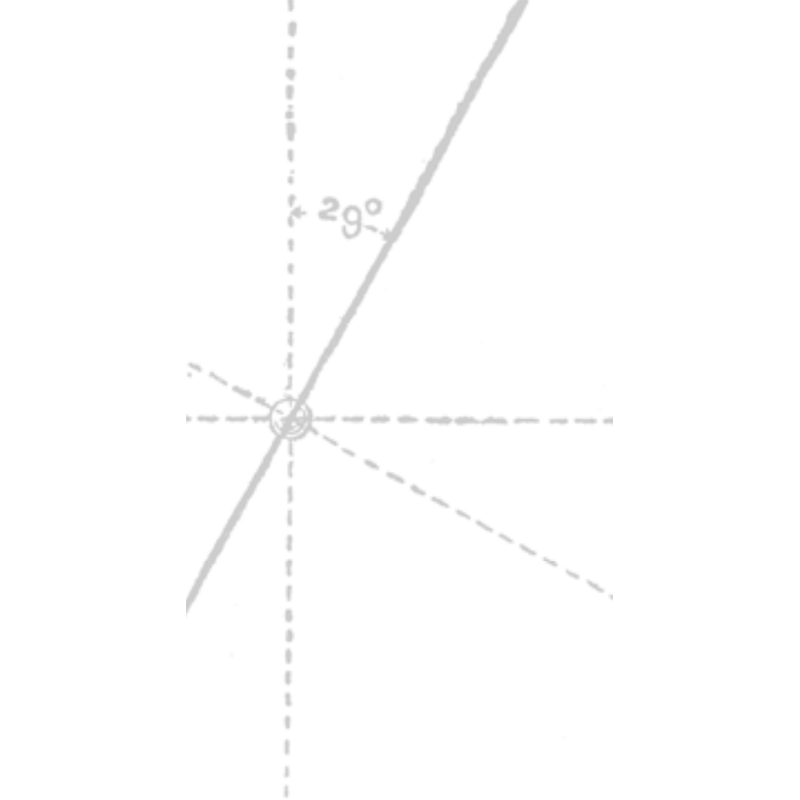

Smith suggerì di atterrare sulle pianure polari settentrionali, a una latitudine simile a quella dei Territori del Nordovest in Canada, invece che sui desolati pianori meridionali dove si era schiantato il Mars Polar Lander.21 Arrivare al polo, su ghiaccio solido, sarebbe stato rischioso, ma il fatto che l’altitudine dell’emisfero settentrionale di Marte fosse inferiore rispetto a quella di altre zone del pianeta significava che la sonda avrebbe avuto a disposizione più atmosfera per rallentare la propria caduta, rendendo l’atterraggio più sicuro.22 L’area prescelta – Vastitas Borealis – era una delle gelide e misteriose regioni di Marte dove la missione Mars Odyssey aveva scoperto elevate quantità di acqua ghiacciata nel permafrost appena al di sotto della superficie.23

Nella primavera 2008, mentre Phoenix si avvicinava a Marte, circa duecento tra ingegneri e scienziati si insediarono in due edifici operativi alla periferia di Tucson. Erano strutture a un unico piano, di un monotono color marrone scuro, almeno finché gli studenti dei corsi d’arte dell’Università dell’Arizona non dipinsero un murale rosso fuoco sulla parete meridionale.24

Nel frattempo, Smith era partito alla volta di Pasadena per prepararsi alla conferenza stampa indetta dal JPL. Poiché tutti non facevano che ripetergli che la sua missione sarebbe fallita, quando arrivò nell’auditorium von Kármán, sullo stesso podio su cui erano saliti tutti coloro che avevano diretto le altre missioni su Marte, si ritrovò a ripassare mentalmente un discorso in cui avrebbe dovuto annunciare che il lander si era schiantato sulla superficie.25 L’ufficio stampa aveva stilato alcuni comunicati che prendevano in considerazione cinque o sei scenari diversi in cui il lander non ce l’aveva fatta, per esempio perché il paracadute non si era aperto.

Il tempo passava e Smith diventava sempre più teso, come probabilmente gli era capitato da bambino quando suo padre, che era un virologo, era stato una delle prime persone a ricevere il vaccino contro la febbre gialla (che era autosomministrabile).26 «Allora, papà, oggi come ti senti?» gli chiedeva ogni santo giorno.

L’atterraggio era previsto per il fine settimana del Memorial Day. Un po’ per gioco, l’ufficio stampa del Jet Propulsion Laboratory aveva deciso di aprire un account Twitter,27 pensando che in questo modo gli appassionati avrebbero potuto seguire gli eventi della NASA tramite il cellulare. Twitter era ancora relativamente nuovo e non era scontato che ci sarebbero stati molti follower. La responsabile delle relazioni con i media, Veronica McGregor, scelse così di farsi inviare un’e-mail per ogni nuovo iscritto. Quando poi postò il primo tweet si rese conto che, se avesse usato la prima persona singolare invece di ripetere ogni volta «la sonda spaziale» o «Mars Phoenix», sarebbe riuscita più facilmente a rimanere nel limite di centoquaranta caratteri.28 Questo piccolo aggiustamento in corso d’opera servì inoltre a rendere più umano il piccolo lander. Mentre il Memorial Day si avvicinava e dopo che il nuovo e coraggioso account Twitter della sonda spaziale fu citato in un articolo online di Wired, il computer della McGregor cominciò a emettere suoni «come una slot machine di Las Vegas».29

Quando giunse il giorno dell’atterraggio, una macchina fotografica ad alta risoluzione montata sul Mars Reconnaissance Orbiter30 scattò una spettacolare immagine di Phoenix in caduta verso il polo.31 Il paracadute si aprì sei secondi e mezzo più tardi del dovuto;32 la sonda arrivò al limite estremo della sua ellisse di atterraggio ma, grazie ai retrorazzi che si attivarono come previsto, atterrò perfettamente in piano, di fronte a un gigantesco cratere. Mentre si apriva, orientando i pannelli solari in direzione est e ovest per raccogliere quanta più luce possibile, il lander fece una piroetta.33 @MarsPhoenix twittò: «Gioia! Commozione! Sono arrivato!»34

Su Phoenix erano presenti diverse telecamere, le più piccole dotate di una risoluzione in grado di mettere a fuoco la struttura superficiale di un granello di sabbia, e quando si attivarono inquadrarono un panorama mozzafiato che si estendeva all’infinito, simile a una delle vecchie e adorate trapunte di mia nonna.35 Il suolo sembrava cosparso di tanti poligoni disposti gli uni accanto agli altri, alcuni delle dimensioni di un paio di metri.36 Quelle splendide geometrie erano il risultato dei ripetuti movimenti di espansione e contrazione del ghiaccio del sottosuolo.37 La squadra sapeva che le loro dimensioni dipendevano dalla distanza del tavolato di ghiaccio. Alcune di queste formazioni – leggeri rilievi e avvallamenti – erano già state segnalate dalle immagini orbitali, ma quando Phoenix atterrò furono improvvisamente visibili «poligoni dentro poligoni dentro poligoni», tutti formatisi in condizioni climatiche diverse.38 Ciò significava che Marte possedeva un ambiente periglaciale complesso e decisamente attivo.

Dopo qualche sol, Phoenix distese il braccio robotico e iniziò a scattare foto sotto il lander. C’erano chiazze iridescenti, rese lucide dagli scarichi dei retrorazzi. E qualcosa che brillava al sole, di un bianco incredibilmente puro. Ghiaccio? O forse sale? Ma dalle immagini si intravedeva anche qualcos’altro di strano: protuberanze sulle gambe del lander, concrezioni di forma semisferica di una qualche sostanza che nel giro di pochi sol sembrava essersi raccolta come gocce di pioggia su una lastra di vetro. Secondo un membro del team dell’Università del Michigan,39 avrebbero potuto essere goccioline d’acqua.40 «Naturalmente da qualche parte dovranno pur venire», dichiarò perplesso Smith alla stampa. «Quando abbiamo lanciato il lander non c’erano.»41 Ma la temperatura non era sufficientemente alta per consentire all’acqua di trovarsi allo stato liquido: non aveva mai superato i -25 °C.

Quando il braccio robotico cominciò a scavare, incontrò un’altra chiazza bianca e il raschietto rotante montato in cima alla paletta cominciò a lanciare tutt’attorno frammenti di materiale luccicante.42 Dopo quattro sol, quel materiale era svanito: si era completamente vaporizzato. «Dev’essere ghiaccio», commentò Smith, perché il sale non avrebbe potuto scomparire in quel modo.43 Durante uno scavo successivo, il braccio colpì una zona dura, senza riuscire a scendere oltre. Anche quella era una chiazza di un bianco lucente e si trovava alla stessa profondità della precedente. Faceva parte di uno strato. Gli scienziati stabilirono che quello era il ghiaccio che stavano cercando: un deposito di ghiaccio incontaminato meno di 30 centimetri al di sotto delle gambe del lander.

Poi fu il momento di condurre le analisi. Era la prima volta che su Marte veniva osservata la presenza di acqua. I due strumenti principali, contenuti in involucri metallici che sporgevano dal ponte del lander, si chiamavano TEGA e MECA.44 TEGA conteneva otto microforni che dovevano scaldare campioni di polvere marziana nelle gelide temperature polari per rivelarne la composizione chimica. Quando la temperatura del forno – di gran lunga superiore a quella dei microforni di Viking – raggiungeva il massimo, i vapori generati venivano «annusati» dallo spettrometro di massa alla ricerca di impercettibili quantità di molecole organiche. Anche se l’esame dei campioni si rivelò più complicato del previsto,45 quando finalmente furono effettuate le misurazioni, TEGA rilevò la presenza di carbonato di calcio, lo stesso composto che si trova anche nelle compresse di antiacido.46 La presenza del minerale segnalava un passato in cui era esistita acqua allo stato liquido.47

MECA consisteva invece in un microlaboratorio chimico in acqua (Wet Chemistry Laboratory o WCL, da pronunciarsi come wickle).48 Il WCL era progettato per immergere campioni di terra grandi quanto una zolletta di zucchero in una soluzione di ammollo, portandoli quindi a leggero bollore e mescolandoli.49 Lungo le pareti del becher erano stati disposti sensori per rilevare dati come salinità e acidità.50 MECA scoprì che i campioni raccolti provenivano da un terreno leggermente alcalino, simile a quello in cui sulla Terra si coltivano gli asparagi.51 Il fatto che su Marte si trovassero terreni alcalini lasciava pensare che non tutta la superficie del pianeta fosse entrata in contatto con agenti acidi.

Il WCL doveva analizzare anche una serie di elementi chimici, tra cui il nitrato, uno dei componenti essenziali della vita.52 Alcuni anni prima dell’atterraggio di Phoenix si era ipotizzato che su Marte esistessero sali di nitrato, che sulla Terra si trovano in terreni desertici estremamente aridi.53 Dopo trenta sol, tuttavia, quando il WCL condusse il primo esperimento, il sensore di rilevamento del nitrato cominciò a dare i numeri.54 Si scoprì poi che era sensibile anche a un’altra molecola, molto più rara. Se una minima risposta poteva indicare una grande concentrazione di nitrato, una reazione di quella portata significava solo una cosa: la presenza di una massiccia quantità di un oscuro sale chiamato perclorato.55 Talmente oscuro che lo stesso Smith dovette andare a cercare che cosa fosse.56

Tracce di perclorato erano presenti sulla Terra in luoghi aridissimi come il deserto di Atacama, in quantità pari a pochi grammi per ettaro. Ma nel punto in cui si trovava Phoenix, per individuare quella stessa quantità erano bastate poche manciate di terra.57 Anche se Viking aveva rilevato molecole di clorurati,58 gli scienziati della missione avevano ipotizzato che si trattasse di residui dei detergenti impiegati per disinfettare il ponte del lander.59 Ora era chiaro che quei residui avevano la stessa composizione di quelli che si sarebbero prodotti se il perclorato fosse stato riscaldato in presenza di molecole organiche. L’ossigeno rilasciato avrebbe bruciato le molecole organiche. Le implicazioni di quella scoperta erano sorprendenti: forse gli esperimenti di Viking non erano stati compromessi.

Mi chiesi come avrebbe potuto reagire Wolf Vishniac a quella notizia. O Carl Sagan e Vance Oyama, i quali avevano entrambi assistito in prima persona ai risultati apparentemente deludenti delle missioni Viking e non erano vissuti abbastanza a lungo per vedere questi nuovi dati. Capire come fosse possibile che su Marte fosse assente qualsiasi sostanza organica semplice non era stato facile, perché le molecole organiche possono avere origini anche non biologiche. Almeno alcuni elementi organici avrebbero dovuto essere stati trasportati da comete e meteoriti. Ma come gli scienziati cominciavano finalmente a capire, essi avevano probabilmente vissuto a stretto contatto con il perclorato per miliardi di anni, finché non erano stati riscaldati dal microforno di Viking. A quel punto, il perclorato presente aveva distrutto ogni traccia di materiale organico, esattamente com’era accaduto nei campioni analizzati da Phoenix.60 Senza rendercene conto, avevamo sterilizzato il materiale raccolto.

Smith e i suoi collaboratori continuarono ad approfondire, scoprendo che i perclorati, in quanto sostanze chimiche reattive, avrebbero potuto essere tossici per futuri astronauti ma non erano necessariamente nocivi per i microbi.61 I perclorati impediscono all’acqua di congelare, mantenendola allo stato liquido; agiscono come una sorta di antigelo, analogamente al sale che spargiamo sulle strade ghiacciate, abbassando il punto di congelamento dell’acqua fino quasi a -70 °C.62 Forse le concrezioni sulle gambe del lander erano davvero acqua: acqua mescolata con un po’ di perclorato. Inoltre, gli scienziati evidenziarono che esistevano microbi in grado di usare il perclorato come fonte di energia.

Phoenix proseguì le analisi per tutta l’estate 2008. L’account Twitter veniva costantemente aggiornato. Un giorno in cui non era successo nulla di particolare, @MarsPhoenix twittò: «È come passare una puntina su una lavagna».63 Un’altra volta scrisse: «Ho dovuto correre a ripararmi da una gigantesca tempesta di polvere».64 Quando Phoenix cominciò a scaricarsi, i tweet si fecero più intimisti:65 «Non riesco più a muovermi… Mi fermo qui. La mia missione si concluderà presto, e non so immaginare un posto migliore di questo». «I motori si stanno spegnendo. Sono così triste…»66

Prima che Phoenix morisse, gli strumenti fecero in tempo a rilevare la presenza di cristalli di ghiaccio che cadevano lentamente da nubi alte e sottili, simili a ciuffi come i cirri della Terra. Era una pioggerellina leggera di minuscole particelle, una specie di polvere di diamante.67 Nessuno aveva mai immaginato che su Marte potesse nevicare: un ultimo regalo di Phoenix, un altro frammento di quella remota realtà. La maggior parte della neve si vaporizzava, anche se a volte, come capitò nel sol 109, riusciva a toccare il suolo, tracciandovi leggere striature. Non ce n’era molta: «Se la sciogliessimo in una padella, riusciremmo a malapena a bagnarne tutto il fondo», disse Smith.68 Ma per chi si fosse trovato su Marte e avesse levato lo sguardo da Vastitas Borealis, sarebbe stata sufficiente per far brillare il cielo.

A differenza di altre missioni su Marte, Phoenix sapeva che stava inesorabilmente marciando verso la propria fine. La quantità di luce diminuiva, le temperature precipitavano. La sonda avrebbe continuato a raccogliere dati e a inviare saltuari aggiornamenti finché, nel novembre 2008, la debole luce solare non riuscì più a caricare i pannelli e gli strumenti si spensero. Phoenix entrò in «modalità Lazzaro», eseguendo programmi in autonomia ma non accettando più nuovi comandi.69 Fu un momento carico di una dolce malinconia. Gli ingegneri rilevarono alcuni deboli segnali ancora per qualche giorno, quindi la sonda si arrese all’oscurità polare. Il suo ultimo tweet fu: «01010100 01110010 01101001 01110101 01101101 01110000 01101000»,70 che in codice binario sta per triumph, seguito dall’emoticon di un cuore. Nel giro di qualche mese, anche l’aria stessa si sarebbe gelata, seppellendo Phoenix nel ghiaccio secco.

Nessuno aveva mai veramente sperato che Phoenix sopravvivesse all’inverno, ma la primavera successiva l’orbiter Mars Odyssey sorvolò comunque Vastitas Borealis alla ricerca di un segnale. Nessun bip fu più udito, anche se per tutta l’estate il lander rimase esposto ogni giorno alla luce del sole, ventiquattro ore su ventiquattro.

Solo un componente era stato progettato per resistere. Si trattava di un mini DVD con una raccolta di letteratura, immagini di opere d’arte e messaggi di planetologi.71 Attaccato con il velcro al ponte del lander, il disco aveva un’etichetta di carta simile a quelle che usavo anch’io quando masterizzavo una compilation per qualche amico.72 In origine, la raccolta era stata pensata per la stazione di superficie di una missione russa su Marte nel 1996,73 che però era fallita, attraversando il cielo come una palla di fuoco prima di ricadere sulla Terra. Questa volta l’idea era venuta a Louis Friedman, il direttore esecutivo della Planetary Society. Sul DVD c’era scritto: «Messaggi dalla Terra. Attenzione astronauti: portatelo con voi».74 Sul lato sinistro dell’etichetta c’era un’immagine raffigurante una pila di vecchi libri e in basso una didascalia che diceva: «Prima biblioteca su Marte».75

Conteneva più di ottanta tra libri e racconti, una commovente testimonianza di come il sogno di esplorare Marte esistesse da molto prima che qualcuno riuscisse a lasciare il nostro pianeta. Storie che parlavano di razzi, tute spaziali e una sorprendente serie di altri dettagli tecnici, come i voli a energia solare; che descrivevano ipotetici contatti, telepatia e future utopie ma al contempo raccontavano di alieni, invasioni e guerre sanguinose. Alcuni erano romanzacci di infima qualità, dove eroi armati di grandi spade si battevano per proteggere donne indifese e succintamente vestite – quel tipo di fantascienza che non mi ha mai attirata –, ma c’erano anche opere di filosofi che amavo, come Bertrand Russell.

C’era una registrazione di Carl Sagan che si rivolgeva ai futuri marziani da una cascata vicino alla sua casa di Ithaca. C’era Arthur C. Clarke che parlava dallo Sri Lanka con il sottofondo di un coro di uccelli selvatici. C’erano dipinti surrealisti, fumetti, manifesti di film e pubblicità in cui compariva Marte.76 C’erano illustrazioni tratte da romanzi, mappe disegnate da Lowell, fotografie orbitali e una targa dal ponte dell’astronave Enterprise. C’erano registrazioni effettuate nella sala di controllo durante gli atterraggi delle sonde Viking. C’era la registrazione del 1940 dell’incontro fra H.G. Wells e Orson Welles che discutevano de La guerra dei mondi, il libro e la trasmissione radiofonica.77

L’incisione più recente era quella della voce di Peter Smith. Nella sua presentazione, parlava degli incredibili passi avanti della scienza – la medicina moderna, la codifica del genoma umano – e dei suoi timori per il nostro pianeta, della sua preoccupazione che il futuro potesse non vedere progressi pacifici nella cultura, nella tecnologia e nella scienza.78 Si chiedeva se la nostra specie sarebbe sopravvissuta. Avanzava ipotesi sulla tecnologia del futuro, probabilmente del tutto incomprensibile per noi, come lo sarebbe stato un computer portatile per Attila e i suoi unni. Quanto era strano, rifletteva Smith, registrare un mini DVD, una tecnologia che «sarebbe stata sorpassata dopo nemmeno vent’anni».79 Quale spirito intrepido lo avrebbe trovato? Un futuro astronauta? Quel sottile archivio di vetro di quarzo sarebbe davvero riuscito a sopravvivere alla nostra civiltà, protetto dal rapido decadimento al quale sarebbe andato incontro sulla Terra e conservato su Marte per centinaia di anni?80

Se qualcosa meritava davvero di resistere così a lungo, allora era giusto che fossero le nostre parole, i nostri pensieri. Una delle opere più antiche contenute nel DVD,81 nonché una delle mie preferite, era Micromega di Voltaire.82 Nel racconto, scritto nel 1752, un visitatore alto «otto leghe, voglio dire ventiquattromila passi geometrici di cinque piedi ciascuno» e proveniente da un altro mondo giunge sulla Terra, convincendosi inizialmente che il nostro pianeta sia privo di vita. Quando intravede un puntino muoversi nel Mar Baltico, lo raccoglie con il mignolo, lo mette sull’unghia del pollice e scopre che si tratta di una balena. Poi scorge un altro puntino, di dimensioni simili e, servendosi di un microscopio, scopre che si tratta di una nave piena di esploratori: «Dopo aver mostrata molta compassione, per esseri tanto piccioli, li interrogò, se erano sempre stati in questa miserabile condizione così vicina al nulla, cosa facessero in un globo che pareva appartenere alle balene, se erano contenti, se moltiplicavano, se avevano un’anima e cento altre quistioni di tal natura».

Penso spesso a questo racconto, a quanta vita brulicava sotto i ventiquattromila passi geometrici del visitatore, a quanto doveva essere tenace per riconoscerla. Mi ricorda Carl Sagan mentre scrutava quelle immagini satellitari, cercando di individuare strade e campi, usando pure lui l’equivalente di un microscopio. Anche noi pensiamo alla vita su una scala completamente sbagliata? In termini di dimensioni, gli esseri umani interagiscono solo con pochi ordini di grandezza: micrometri, millimetri, metri, chilometri. Ma quanto più grande o più piccola potrebbe essere la vita? E il tempo?

A Copenaghen ho tenuto tra le mani cellule che avevano ventimila volte la mia età. Cellule più antiche delle piramidi, della scrittura, del linguaggio. Cellule che erano vive prima che esistesse la mia specie, quando a solcare la Terra erano gli antenati di Homo sapiens. Cellule che ancora esistevano mentre gli esseri umani si spostavano dall’Asia all’America, mentre il mare si chiudeva lentamente, che erano sopravvissute sotto la «Strada delle ossa» mentre, in quello che per loro equivaleva a un istante, un milione di persone moriva nei gulag sovietici. Cellule che avrebbero potuto rimanere avvolte nel loro bozzolo finché non ci fossero stati più bambini, non ci fossero state più autostrade, non ci fossero state più ossa.

D’altra parte, che cos’è mezzo milione di anni nella vita di un pianeta? Il gigante di Voltaire avrebbe trovato vita nel bassopiano della Kolyma? Oppure ci sarebbe arrivato un attimo troppo presto o troppo tardi? Avrebbe involontariamente cancellato ciò che stava cercando? Che tipo di microscopio sarebbe stato in grado di vedere le antiche cellule addormentarsi così in profondità nel permafrost, respirare a malapena, spegnersi così facilmente?

Come il gigante, avevo passato molto tempo a scrutare in mondi troppo piccoli per essere visibili a occhio nudo. Una volta, nel corso di uno dei miei laboratori didattici a Oxford, avevo trascorso ore a osservare una minuscola larva di drosofila, un insetto che quasi tutti gli studenti di Biologia dello sviluppo e di Genetica studiano come organismo modello:83 i minuscoli corpi neri degli adulti, le loro uova, le larve e le pupe. Poiché crescono molto rapidamente, gli scienziati possono giocare con i loro geni, manipolandoli senza pietà, facendo loro crescere gli occhi sulle gambe o un paio d’ali in più, accumulando nel frattempo tutta una serie di informazioni.

Per quel laboratorio avrei dovuto sezionare le larve di drosofila al microscopio, quindi osservarne il cervello e i testicoli per studiare il processo di divisione cellulare sia nelle cellule semplici sia in quelle germinali dei gameti. Ma anche quando il professore mi invitò a cominciare la dissezione, presi tempo. Posizionai qualche granello di zucchero sul percorso della larva e restai a osservarla mentre tentava di arrampicarsi sulle pinzette. Non potevo fare a meno di pensare alle circostanze che avevano portato quella minuscola creatura al mio bisturi. Mi sembrava sbagliato ucciderla, ma quante vite avevo già preso inavvertitamente, senza nemmeno pensarci? Solo quella mattina, mentre attraversavo le aiuole del campus per andare a lezione, ero stata colpevole di un’infinita serie di microscopici genocidi. Quali universi esistevano laggiù? Quali rumori erano troppo sommessi per poterli udire sotto i fili d’erba, dove gli scarafaggi dalle lunghe corna erano grandi come elefanti?

Infilai la larva nella tasca del camice e chiesi di uscire. Camminai cercando di non scuotere troppo il vetrino, guardandomi continuamente nella tasca mentre scendevo le scale diretta verso la mensa. Lasciai la larva su un pezzo della banana che mi ero portata per pranzo, che avevo sputato e avvolto in un tovagliolo, nascondendola sotto una pianta finta nell’edificio di Zoologia. Tornai in classe e per quasi un’ora finsi di osservare al microscopio il vetrino, vuoto come un’immensa distesa desolata.

Che cosa mi mancava? Cercavo una risposta nei microbi più minuscoli, nel mondo oltre la porta di casa, nei pianeti che a malapena riuscivo a vedere… Ogni tanto mi capitava di pensare a un libricino olandese degli anni Cinquanta – Cosmic View: The Universe in 40 Jumps – in cui le illustrazioni si espandono e si rimpiccioliscono, viaggiando verso ordini di grandezza immensi fino ai limiti dell’universo per seguire poi il percorso contrario, fin dentro un atomo della mano di una bambina seduta da sola su una sedia nel cortile della scuola.84 C’erano momenti, da qualche parte tra le galassie lontane e i microcosmi atomici, in cui mi fermavo abbastanza a lungo da rendermi conto che, proprio come quella bambina, ero seduta da sola.

Poi un’amica provò a organizzarmi un appuntamento con un suo compagno di corso alla facoltà di Giurisprudenza. All’inizio rifiutai: mi bastavano i miei libri e la mia scienza. Non ero mai stata a un appuntamento al buio e non mi sembrava che fosse una buona idea. «Ma lui ti conosce», insistette la mia amica. Così, alla fine una sera accettai, e una settimana dopo il ragazzo che avevo incontrato alla festa, il filosofo futuro avvocato, si presentò alla mia porta. Quando la socchiusi per sbirciare chi fosse, mi sorrise.

Fui colpita dalla sua sicurezza di sé. Riuscì senza alcuna difficoltà a fare manovra con l’auto sulla ripida stradina che portava a casa mia, quindi viaggiammo con i finestrini abbassati fino a East Cambridge. Aveva prenotato in un ristorante che prendeva il nome dal secondo fiume più lungo dell’Afghanistan, dove cenammo dividendoci aushak (gnocchi ripieni), shola (pollo con riso e spezie) e un piatto di kaddo (zucca al forno insaporita con zucchero). A un certo punto mi fece ridere talmente tanto che per poco non sputai lo yogurt che stavo mangiando.

Ma come poteva durare? Si sarebbe trasferito in Texas alla fine dell’estate per assistere un famoso giudice e lavorare in prima linea sulle questioni dei diritti civili che erano state l’oggetto dei suoi studi. Io invece vivevo nel Massachusetts.

Eppure, nelle settimane che seguirono fu come se si fosse accesa la luce calda di una candela. Guidammo fino ai pascoli del Vermont, dove comprammo formaggio e caramelle; prendemmo il traghetto per le isole Harbor e facemmo un’escursione sulle loro verdi scogliere. Cominciai a uscire presto dal laboratorio, la sera, per raggiungerlo ovunque si trovasse, la maggior parte delle volte su qualche veranda a suonare la chitarra con i suoi compagni di facoltà. Passeggiavamo senza meta finché non ci capitava di imbatterci in una vecchia libreria, o scendevamo in bicicletta fino al fiume per guardare il sole tramontare sull’acqua color del tè.

Anche se avrebbe dovuto studiare per l’esame da avvocato, quando alla primavera seguì l’estate sembrava che passasse tutto il tempo con me. Nel vuoto creato dalla sua calma si riversarono tutte le mie preoccupazioni e decisi che sarebbe stato meglio non farmi vedere troppo nelle settimane che restavano prima dell’esame. Così, quando un’amica mi invitò a fare un viaggio in Norvegia e in Finlandia, mi sembrò abbastanza lontano.

In un libro che l’amica mi aveva prestato lessi di ghiacci e creature artiche, e di come gli esploratori non facessero altro che incontrarsi durante i loro viaggi nonostante la sterminata vastità di quei paesaggi: vagavano da soli in un territorio disabitato, pronti a non vedere anima viva, ciononostante i loro percorsi finivano sempre con l’incrociarsi. Non riuscivo a non pensare a quanto quegli incontri fortuiti fossero tanto improbabili quanto inevitabili. Mi ricordavano quella che mi sembrava la condizione stessa dell’umanità: essere attratti nel momento del massimo isolamento da uno stesso paesaggio, da una stessa imponente scogliera, e ritrovarsi.

Erano anni che sognavo di esplorare quelle terre, così diedi fondo ai risparmi – quel che rimaneva della borsa di studio –, comprai un biglietto e volai a Tromsø. Dopo aver fatto un po’ di provviste, montai su un autobus diretto a est per raggiungere il luogo dove il nostro viaggio avrebbe avuto inizio.

Mentre gli alberi della taiga cedevano il passo alla tundra, i salici nani non più alti delle mie ginocchia mi facevano pensare al gigante di Micromega. Salendo di quota, paludi e ruscelli segnati dalle orme delle renne furono sostituiti da licheni e brughiere battute dal vento. Il paesaggio era disseminato di massi che continuavo a scambiare per persone. L’acqua che filtrava dappertutto sembrava così pura che smisi di aggiungere iodio prima di berla.

Una mattina, durante un’escursione, sentii lo stomaco in subbuglio. La sera vomitai. Stavo malissimo, ma mi era già capitato di ammalarmi in posti sperduti. L’estate artica era mite, nulla in confronto con l’Antartico. Le temperature rimanevano regolarmente sopra lo zero, l’erba era verde. Mi dissi che dovevo solo rimettermi in piedi e camminare per un’altra settimana.

Dopo un paio di giorni, però, il mio corpo entrò in uno stato di puro rifiuto: sdraiata nella tenda, riuscivo a malapena a muovermi, mentre nugoli neri di mosche mi volavano intorno alla testa. Insonne e scossa dai brividi, avevo un unico pensiero: la persona che avevo lasciato a Cambridge. Volevo stare al suo fianco e sarebbe stato tragico se non fossi riuscita a tornare da lui.

A poco a poco, nonostante la febbre e la paura, cominciai a capire che, sebbene ogni essere umano abbia dentro di sé spazi immensi, esiste un luogo dove i nostri confini possono dissolversi, dove i limiti del nostro sé si spezzano e possiamo confonderci con l’esistenza di un’altra persona. Lui era a migliaia di chilometri di distanza, eppure era con me: nei miei sogni, mentre dormivo scossa dai brividi, camminavo e lo vedevo davanti a me, che guardava lo stesso vasto orizzonte. Correvo assetata verso una scogliera, incespicando e cadendo, cercando di afferrare qualcosa che non sapevo esattamente cosa fosse. Era come se mi stessi sfilacciando e lui tirasse i fili per rimettermi insieme. Mi sentivo come gli esploratori artici che si erano avventurati in quelle distese desolate per poi ritrovarsi – d’un tratto, sorprendentemente – non più soli.