IN una calda giornata di fine novembre, in un tripudio di fiamme e di fumo, il rover Curiosity si sollevò dalla rampa di lancio trasportato da un razzo Atlas V, rombando sopra le acque del Banana River, a Cape Canaveral. Quarto di una serie di rover robotici, partì alla volta di Marte alla ricerca di testimonianze dell’esistenza, in un tempo remoto, di un ambiente abitabile sul pianeta, un luogo favorevole all’inizio della vita. Era diretto al cratere Gale, dove, secondo i dati orbitali, l’acqua si sarebbe potuta accumulare nei terreni bassi formando dei laghi.1

La mattina seguente feci un test di gravidanza, che ebbe esito positivo. Speravo di poter essere al JPL della NASA il giorno dell’atterraggio del rover, il 5 agosto 2012, ma quando andai dal medico, mi disse che quella era anche la data prevista per il parto. Mi parve una coincidenza impossibile: due creature che, sfrecciando nel tempo e nello spazio, erano destinate ad arrivare contemporaneamente su due pianeti diversi.

Nonostante le analisi, le parole del dottore e il fatto che un complesso sistema chimico stava cominciando a scalciare dentro il mio corpo, non riuscivo a crederci. Allacciai la cintura di sicurezza sopra la pancia ancora piatta e fissai mio marito, sgranando gli occhi, mentre rientravamo a casa viaggiando lungo il fiume Charles. Il filosofo ora avvocato sorrise come un bambino e mi poggiò il braccio intorno alle spalle.

Nei giorni successivi al lancio, l’astronave cominciò quello che sarebbe stato un lungo viaggio. Era stata spinta fuori dall’orbita terrestre dallo stadio superiore del razzo e ora viaggiava nell’oscurità più profonda, termicamente stabile e a pieno regime lungo una traiettoria prevista di 567 milioni di chilometri.2

Prima di allora non mi era mai capitato di pensare troppo alle altre parti del rover: lo stadio di discesa e le sue componenti, lo scudo termico, il guscio di protezione. Si trattava praticamente di una seconda navicella spaziale, che tuttavia aveva un unico scopo: far arrivare il rover sano e salvo su Marte. Ora anch’io ero un’astronave. Il sangue nelle mie vene scorreva avanti e indietro dal mio cuore a un secondo cuore, e presto quel cuore avrebbe cominciato a battere come quello di un cavallo al galoppo. Anche il centro della mia esistenza sembrava spostarsi: da dietro i miei occhi – il timone dell’astronave – a un punto nascosto dentro il mio addome.

Quando la mia famiglia arrivò a Boston per Natale, dissi loro che ero incinta. I miei genitori per poco non applaudirono. Sulle prime mia sorella Emily mi sembrò un po’ esitante ma, percependo l’entusiasmo generale, mi diede comunque un abbraccio. Trovò un libro della Mayo Clinic sulla gravidanza che tenevo sul comodino e lo studiò a fondo per giorni, stupita che potesse esistere qualcosa del genere. Sui margini, scrisse delle proposte di nome, tra cui diverse erano un omaggio a Tim Allen, il suo attore preferito. Ogni volta che leggeva qualcosa che le sembrava importante, lo mostrava a mio marito, che chiamava «fratello». «Tu sei il suo compagno e il suo allenatore», gli disse una volta mentre gli apriva il libro sulle ginocchia su un’immagine di un feto podalico, con un piede che penzolava nel mondo, pronto a spiccare il salto.

Seguendo i consigli del libro, presi tutti gli accorgimenti possibili: smisi di mangiare formaggi freschi e di lavorare con prodotti chimici; evitai caffeina, fumo passivo, raggi X, alcol, la lettiera del gatto e le vasche idromassaggio. Ogni mattina prendevo una vitamina prenatale e un integratore di DHA. Ridussi la durata dell’unica missione sul campo che avevo in programma e, quando arrivai in aeroporto, lasciai che la sicurezza mi perquisisse manualmente. Indossavo scarpe comode e stavo attenta a dove mettevo i piedi. La mattina, invece di correre, cominciai a camminare, sempre più lentamente a mano a mano che i mesi passavano.

Dopo qualche settimana, il mio impaziente ospite cominciò a fare le capriole: non avrebbe più smesso fino alla notte prima di nascere. Arrivati al termine previsto, il bambino si trovava in una «posizione instabile», che cambiava ogni due giorni; i medici cominciarono a preoccuparsi che il cordone ombelicale potesse essersi compresso. Avrebbero programmato un intervento chirurgico appena possibile. Mi avevano detto che, per una donna sana, il giorno del parto è quello più pericoloso di tutta la vita. Io non mi ero mai rotta un osso né avevo avuto problemi di salute. Non ero mai stata ricoverata in un ospedale.

Quando giunse il momento, mi avvicinai al tavolo operatorio e mi sedetti sul bordo, poi uno specializzando mi infilò un ago tra le vertebre, praticandomi un’epidurale. Mi sdraiai sotto le luci accese, mio marito e mia madre si misero al mio fianco. Tutto lo stress accumulato cominciò a farsi sentire: la notte insonne, il viaggio in ospedale, le difficoltà con la flebo. Poi capii che mi stavano infilando il bisturi nella pancia. Non provai dolore ma solo una sensazione di pressione e appena un attimo dopo una specie di sibilo, il tonfo leggero della mia anca destra che ricadeva sulla tavola operatoria e il rumore metallico del pianto prodotto dai minuscoli polmoni del mio bambino.

Come aveva predetto mia sorella, era nato podalico: la prima cosa di lui che era entrata nel mondo erano i piedi. Era roseo e tremante, con due splendidi occhi azzurri. Qualche ora dopo, incapace di camminare e ancora intontita dagli antidolorifici, lo strinsi forte a me, provando a convincere le infermiere a lasciarmi in pace: non volevo riposare, non volevo andare a lezione di allattamento, volevo solo tenerlo in braccio. Il suo corpo era stato appena separato dal mio. Mentre cercavano di portarlo nella nursery, provai a spiegare loro che avevo avuto un cesareo, credendo che fosse un punto a mio favore. Siccome lo avevano estratto così velocemente dal mio corpo, doveva senz’altro poter restare ancora tra le mie braccia.

Curiosity atterrò proprio quando tornai a casa. Era notte, l’aria calda dell’estate filtrava attraverso la ventola della finestra e tutti dormivano: mio marito, mia madre, il mio piccolissimo figlio. Lo cullai tra le braccia mentre guardavo la diretta streaming sullo schermo del portatile, che illuminava la stanza di una soffusa luce blu. Eravamo su una grande sedia accanto alla libreria. In attesa di un latte che non voleva saperne di arrivare, il suo corpicino stremato era crollato contro di me.

In mezzo a un esercito di magliette color pervinca del JPL riconobbi i volti di amici e mentori. Rispettando la tradizione, avevano mangiato noccioline come portafortuna. Curiosity sarebbe atterrato grazie a un sistema Sky Crane, una specie di gru.3 Diversamente da Spirit e Opportunity, che avevano rimbalzato protetti da uno strato di airbag finché non avevano terminato la loro corsa, essendo molto più grande, Curiosity aveva bisogno di un atterraggio morbido. Aveva le dimensioni di una Mini Cooper: una tonnellata che cadeva dallo spazio. Non era mai stato tentato niente di simile.

I minuti passavano mentre la sonda sfrecciava scendendo verso la superficie, guidata dai quattro motori sterzanti. L’atterraggio richiese solo sette minuti, più o meno lo stesso tempo impiegato dall’ostetrica per estrarre mio figlio dal grembo. Poco prima che sulla costa orientale fosse la 1.30, il paracadute si aprì. Il rover fu calato a terra in un’imbracatura fissata a una specie di cordone ombelicale: entrambi furono immediatamente tagliati appena le ruote toccarono il terreno rosso e polveroso. Appena il rover si fu separato, il resto del modulo di discesa proseguì a tutta velocità per un atterraggio di fortuna più lontano.

Quando fu ricevuto il segnale che Curiosity aveva effettivamente toccato la superficie marziana e ogni fase era andata secondo i piani, un gruppo di scienziati tutto al maschile salì sul podio dell’auditorium von Kármán. Mi alzai lentamente dal divano e, zoppicando un poco, andai a letto.

Passando davanti al bagno, mi intravidi nello specchio: il mio corpo era stato aperto, era pieno di lividi e fasciature; gonfia com’ero, riuscivo a malapena a riconoscere il mio profilo. Ma tra le braccia, avvolto in una copertina con una fantasia di bruchi, c’era un bambino perfetto. Lo misi nel suo lettino, immerso nell’oscurità della camera. Mentre gli rimboccavo lacoperta emise un brevissimo gemito. Mio marito si mosse e tirò indietro le coperte perché lo raggiungessi. Poi tutto fu di nuovo silenzioso, tranne il suono leggero del respiro di nostro figlio.

Quando lo sollevavo dalla culla, potevo sentirgli le vertebre della schiena. Gli toccavo le dita, che teneva chiuse su se stesse come i germogli arrotolati delle felci.

* * *

Curiosity approdò in una terra sconosciuta. Anche se Gale aveva un diametro di oltre 150 chilometri, le sue lontane pareti interrompevano l’orizzonte, facendo sembrare tutto un po’ più vicino.4 Quel cratere era stato scelto perché conteneva imponenti strati di sedimenti; nei pressi del luogo dell’atterraggio si trovavano dune scure, dietro le quali sorgeva una montagna impressionante. Il Mount Sharp5 era alto 5.500 metri e si pensava che fosse una delle formazioni geologiche più grandi dell’intero sistema solare.6 La sua stratigrafia testimoniava un periodo della storia climatica e ambientale di Marte incredibilmente esteso, e conteneva anche un antico terreno ricco di argille morbide.7

Era un luogo ideale per le nostre analisi. Per anni, prima di questa missione, il mantra della NASA per l’esplorazione di Marte era stato «cercare l’acqua»,8 e l’acqua era stata trovata: antichi canali fluviali, minerali idrati, calanchi, ghiaccio quasi superficiale. Con Curiosity ci stavamo spingendo un passo più in là, andando a caccia di altre prove dell’esistenza di un ambiente abitabile. Curiosity puntava a capire il contesto: esisteva la possibilità che i microbi sopravvivessero su Marte? Sul pianeta c’erano gli ingredienti giusti per la vita? E se erano esistiti in passato, erano rimasti abbastanza a lungo da permetterle di attecchire? Erano presenti elementi organici semplici, i mattoni con cui si sarebbe potuta costruire una casa della vita?

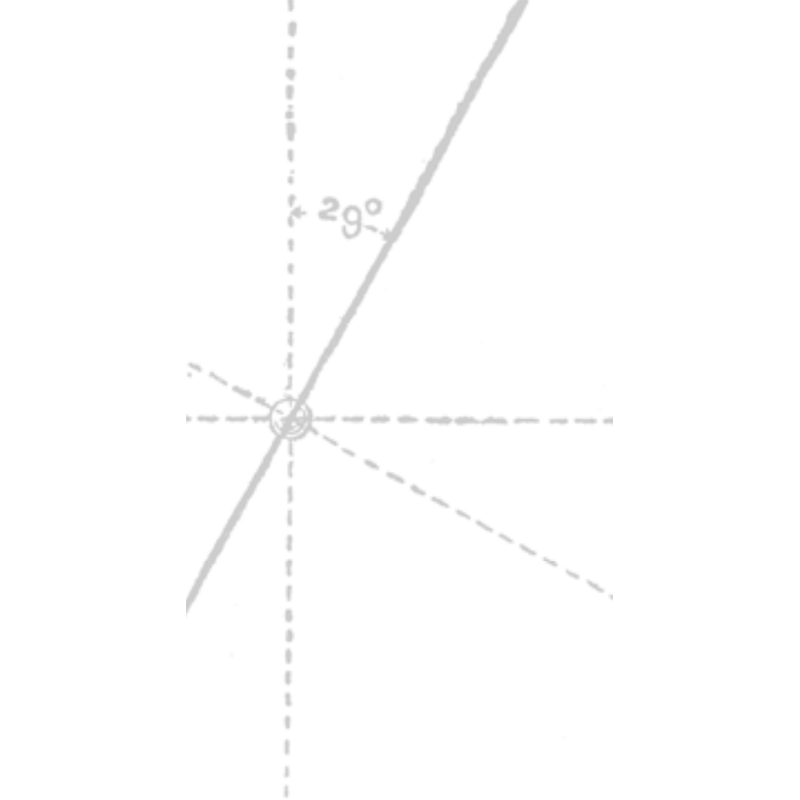

Il rover si fermò a nord del Mount Sharp,9 rivolto a estsudest.10 Il terreno, punteggiato di minuscoli sassolini, aveva il colore di un’albicocca. Come l’équipe di medici che aveva eseguito il mio cesareo, anche gli ingegneri della NASA avevano fatto un ottimo lavoro: il rover aveva toccato il suolo a soli 2,5 chilometri dal centro dell’ellisse di atterraggio.11 Sebbene il Mount Sharp fosse poco distante, il viaggio per raggiungerlo sarebbe stato lungo e Curiosity non poteva partire subito.12 Tutto doveva essere provato e confermato: il software del rover doveva essere aggiornato, quindi era necessario testare le comunicazioni. I membri della squadra sentirono la prima voce umana a essere teletrasportata su un altro pianeta e a fare ritorno sulla Terra: un messaggio di congratulazioni dell’amministratore della NASA Charles Bolden.13 Le ruote del rover provarono a muoversi prima in avanti e poi all’indietro; il braccio fu esteso per verificare il funzionamento di tutte le sue parti: il trapano, la spazzola, il setaccio;14 la strumentazione fu controllata per assicurarsi che avesse superato il viaggio senza danni.

Inizialmente sembrò che ogni minimo comando facesse entrare il rover in modalità provvisoria, innescando una serie di errori a cascata che lo mandavano in blocco, impedendone il movimento. Per un istante la squadra fu colta dal panico, prima di rendersi conto che una minima variazione dei parametri stabiliti di movimento o di temperatura non avrebbe comportato rischi e che sarebbe bastato passare alla modalità di controllo manuale.

Nel frattempo, a Boston, anch’io mi stavo adattando all’imprevedibilità delle cose, sempre meno spaventata dall’idea che potessi far cadere mio figlio dal fasciatoio, dimenticarlo in macchina o surriscaldare il suo corpicino con troppe coperte. Imparai che una particolare frequenza di pianto significava che voleva essere tenuto in braccio e che quando si sfregava una mano sull’occhio mi stava dicendo che aveva sonno. A poco a poco, anche la mia profondissima stanchezza sembrò attenuarsi, sostituita dallo stupore che mi suscitavano le sue meravigliose imprese: spruzzava l’acqua del bagno battendoci le mani aperte come stelle e a volte nel sonno sembrava che stesse dirigendo il traffico; più spesso si limitava a guardarmi con un’espressione così candida e innocente che non potevo far altro che rimanere a mia volta a contemplarlo. Creare una nuova vita mi sembrava l’esperimento più grande di tutti. Che cosa succedeva quando combinavi parte del tuo DNA con quello della persona che amavi di più? Che cosa ne risultava? Chi sarebbe diventato? Come nasceva la consapevolezza di sé dentro le placche di un cranio così minuscolo e delicato?

Per la maggior parte di quel primo anno, lo portai ovunque andassi: in ufficio, in biblioteca, anche a un paio di conferenze. Dovevamo per forza stare insieme almeno ogni tre ore, perché doveva mangiare. Lo infagottavo e lo mettevo nel marsupio; lui infilava la testa al calduccio sotto il mio mento e uscivamo insieme, pronti ad affrontare un nuovo giorno. Mentre Curiosity avanzava verso le pendici del Mount Sharp, coprendo chilometri di spazio aperto, noi ci muovevamo insieme sul guscio popolato della Terra. Avevo passato gran parte della vita dentro la mia testa, e quasi ogni giorno era una sensazione splendida anche solo afferrare le sue manine e godermi quell’istante.

Seguivo ancora la missione, rubando di tanto in tanto un po’ di tempo al mondo che mi circondava per dedicarlo alle profondità dello spazio. Quando lo facevo, a volte mi capitava di provare un pizzico di malinconia e il timore che Marte potesse scivolare via.

Opportunità come quella non si presentavano così spesso. I pianeti si allineavano e poi si allontanavano, non aspettavano nessuno. Il successivo rover della NASA non sarebbe atterrato prima di altri otto anni, e io ero solo una ricercatrice post dottorato nemmeno molto produttiva. Anche se mi fossi rimessa di buona lena, non ero sicura di poter recuperare il ritardo accumulato.

* * *

Mentre avvertivo sempre più intensamente il desiderio di tornare alla ricerca, Curiosity cominciò a fare grandi scoperte. Il rover incontrò alcuni ciottoli levigati simili a quelli di un fiume, quindi passò su un affioramento roccioso, frammenti di substrato che avevano inglobato pietre e sabbia un tempo cadute a valle. Era l’antico letto di un fiume che scendeva dalla cresta settentrionale del cratere Gale.15 Un tempo vi scorreva acqua, alta probabilmente più o meno tanto da arrivarmi alla vita.16

Curiosity proseguì fino a raggiungere un punto in cui si incontravano tre diverse tipologie di terreno, in una depressione a bassa quota a circa 400 metri dal luogo dell’atterraggio, lungo il percorso verso il Mount Sharp.17

Il luogo fu chiamato Yellowknife Bay, dal nome di una cittadina canadese che avevo sempre voluto visitare. Sia la Yellowknife terrestre sia quella marziana sorgono su rocce vecchie quattro miliardi di anni.

Dove gli antichi fiumi andavano a formare specchi di acqua ferma, le rocce avevano caratteristiche profondamente diverse. Quando la corrente impetuosa rallentava, le particelle a grana fine potevano depositarsi lentamente. La formazione scoperta dal rover, una superficie di argillite che fu battezzata Sheepbed («letto delle pecore»), era il fondale di un lago: se avessimo potuto camminarci sopra, i nostri piedi sarebbero affondati in quel fango indurito.18 A un certo punto, in un remoto passato, il lago era stato soggetto a cicli di espansione ed evaporazione, riempiendosi e svuotandosi. Il picco al centro del cratere avrebbe potuto essere un’isola.19

* * *

Fu soltanto nel 2016, tre anni e mezzo dopo l’atterraggio di Curiosity, tre anni e mezzo di dura ricerca, che riebbi finalmente la possibilità di unirmi all’équipe scientifica. In quel periodo mio figlio aveva da poco cominciato ad andare all’asilo ed era appena nata sua sorella. E anche se non so bene come ci fossi riuscita, oltre a tutto questo mi ero pure trasferita a Washington, dove avevo accettato un incarico come professoressa associata in Planetologia.

Il Goddard Space Flight Center della NASA, che era la base operativa per uno dei principali strumenti di analisi di Curiosity, si trovava a soli 25 chilometri a nordest del laboratorio che avevo appena allestito alla Georgetown University. Sapevo che Maria aveva iniziato la carriera lì e non impiegai molto a capire perché le piacesse così tanto. Era pieno di persone di talento e tutte collaboravano. C’era una «colazione di studio» ogni martedì mattina e un incontro di «collaBIRRAzione» il venerdì pomeriggio. Iniziai a trascorrervi molto tempo e nel giro di un paio di mesi fui invitata come visiting professor presso il Planetary Environments Laboratory.

Il direttore del laboratorio era Paul Mahaffy,20 il brillante chimico che, con la collaborazione di scienziati francesi, aveva ideato lo strumento per l’analisi dei campioni su Marte noto come SAM (Sample Analysis at Mars).21 Paul era figlio di missionari americani ed era cresciuto in Eritrea. Da bambino, quando non studiava, mangiava pane injera con i suoi sei fratelli, cacciava scorpioni e guardava le iene azzuffarsi con i cani del posto.22 Il villaggio dove viveva sorgeva vicino a un imponente pinnacolo di granito – Emba Matara –, sulla cui cima era stata piantata un’enorme croce di ferro, alta come una casa.23 Da ragazzino si arrampicava fino in vetta, quindi saliva in cima alla croce e si sedeva ad ascoltare il suono del vento.24

Ora dirigeva il SAM, che per chiunque fosse interessato alla ricerca della vita era il cuore pulsante della missione. Era uno dei dispositivi di indagine spaziale più sofisticati mai realizzati e pesava quasi quanto tutti gli altri strumenti di Curiosity messi insieme.25 L’intero telaio del rover era stato progettato attorno alla sua scatola placcata in oro.

Uno dei compiti del SAM era misurare gli isotopi, atomi diversi di uno stesso elemento chimico i cui rapporti aiutano a capire quanta aria e acqua vadano perdute nello spazio. Servendosi di un raggio laser, il SAM poteva analizzare piccole quantità di atmosfera marziana alla ricerca di metano, un gas che sulla Terra è prodotto quasi interamente da microbi. Il metano tormentava gli studiosi di Marte da quasi mezzo secolo. Gli scienziati impegnati nella missione Mariner 7 avevano annunciato la scoperta di un pennacchio di metano vicino al polo sud,26 per ritrattare appena un mese dopo.27 All’inizio degli anni Duemila, potenti telescopi in Cile e alle Hawaii ne avevano rilevato la presenza.28 Anche Mars Express, un orbiter europeo che aveva conseguito ottimi risultati, aveva individuato tracce di questo gas, sebbene in proporzioni più ridotte.29 Poi, inspiegabilmente, il metano era scomparso e per anni non era più stato trovato.

A rinvenirlo nuovamente fu il SAM, che non solo ne rilevò la presenza ma scoprì anche che questa seguiva un andamento stagionale, raggiungendo i livelli massimi durante l’estate.30 Diverse spiegazioni erano possibili: il metano sarebbe potuto provenire da un’interazione tra acqua e roccia nelle profondità del sottosuolo, un processo puramente geologico;31 oppure avrebbe potuto avere origini antiche, essersi formato in un remoto passato ed essere rimasto intrappolato in blocchi di ghiaccio ora in fase di scioglimento;32 infine, poteva trattarsi delle esalazioni di una piccola biosfera ancora attiva.33

Il SAM montava anche un gascromatografo accoppiato a uno spettrometro di massa, uno strumento fondamentale per le analisi degli elementi chimici, in particolare quelli organici.34 Conoscevo quelle apparecchiature fin da bambina. Mio padre aveva studiato Chimica al Berea College, alle pendici dei monti del Cumberland. Lavorando come tecnico di laboratorio per un medico legale di Frankfort, la capitale del Kentucky, gestiva e riparava i gascromatografi-spettrometri di massa che aiutavano a individuare le sostanze chimiche nei cadaveri durante le autopsie.

Ricordo che un giorno ero andata al lavoro con lui, non molto tempo dopo che lo Stato aveva deciso di riesumare i resti del presidente Zachary Taylor per verificare la teoria secondo cui la sua morte improvvisa nel 1850, mentre era in carica, era stata causata da un avvelenamento da arsenico.35 Io ero in piedi sul pavimento piastrellato del laboratorio con le scarpe da ginnastica, vicino a mio padre, che aprì lo sportello di un congelatore e mi passò un’unghia di un piede vecchia centoquarantuno anni. Sollevai la fiala davanti agli occhi, mettendola controluce. Sentii l’unghia picchiettare contro la plastica trasparente. Avevo undici anni e tenevo in mano un pezzetto di un presidente degli Stati Uniti (uno che non era stato avvelenato, come in seguito scoprì il laboratorio di mio padre).

Pur intuendo anche allora le enormi potenzialità di quegli strumenti, non potevo avere la minima idea della loro utilità per la scienza spaziale. Anni dopo, all’università, quando mi si presentò l’opportunità di lavorare con uno spettrometro di massa, colsi l’occasione al volo. Cominciai a leggere articoli che spiegavano come gli scienziati li usassero per scoprire tracce di vita nelle rocce antiche. In circostanze ideali, alcune molecole, per esempio i lipidi nelle membrane cellulari, possono conservarsi per miliardi di anni.36

Anche se un gruppo di atomi si fosse staccato, come se a staccarsi fossero state le dita delle mani e dei piedi, la colonna vertebrale della molecola avrebbe ancora potuto trasmetterci informazioni sulla cellula da cui proveniva, esattamente com’è possibile capire come erano fatti i dinosauri partendo dalle loro ossa. L’esistenza di configurazioni tra molecole molto semplici è normalmente un forte indicatore della presenza di vita; ma anche in assenza di simili configurazioni, il semplice rilevamento di elementi organici è fondamentale per individuare le condizioni necessarie alla vita così come la conosciamo.

Quando avevano portato i primi spettrometri di massa sulla superficie di Marte, negli anni Settanta, i due Viking non avevano trovato alcuna prova certa della presenza di sostanze organiche.37 Ma Curiosity aveva dalla sua tre fattori: il SAM era un rivelatore molto più sofisticato, con una risoluzione superiore a una parte per miliardo;38 il sito di atterraggio del rover era stato scelto appositamente per la presenza di argille a grana fine, che avrebbero potuto intrappolare e conservare sostanze organiche; Curiosity era in grado di spostarsi e raggiungere punti di campionamento migliori, usando una trivella per accedere all’interno delle rocce.

Appena il rover iniziò a intagliare l’argillite, non incontrò una roccia dura ossidata color arancione ma una polvere grigia friabile. Una parte di questa, grande quanto la metà di un’aspirina per bambini, fu introdotta nel setaccio montato su Curiosity.39

Le analisi diagnostiche rivelarono che le rocce erano composte da minerali argillosi che normalmente si formano in condizioni di pH neutro.40 Significava che il terreno di Marte non era stato completamente impregnato di sostanze acide. Inoltre, diversamente da quanto rilevato nel Meridiani Planum, in questo caso i campioni quasi non contenevano sale. Erano invece presenti tutti e sei gli elementi necessari alla vita: carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo. Era il contesto di cui avevamo bisogno: non solo esisteva l’acqua, ma era il tipo di acqua giusta, nel posto giusto. L’argillite di Sheepbed era il luogo ideale dove cercare la vita.

Alla conferenza stampa che seguì, il direttore della missione John Grotzinger annunciò che finalmente era stato scoperto un ambiente abitabile. «Se foste sul pianeta e questa acqua fosse ancora presente», spiegò, «potreste berla.»41

Ma soprattutto era stata dimostrata in modo incontrovertibile anche la presenza di molecole organiche. Il microforno del SAM aveva riscaldato il campione, trasformando le molecole dell’argillite in gas, quindi le aveva soffiate in un lungo tubicino dal diametro delle dimensioni di un acaro della polvere.42 Una dopo l’altra, lo spettrometro di massa aveva identificato le molecole a mano a mano che uscivano dall’altro capo del tubicino: composti semplici e clorurati formatisi a causa delle interazioni con il perclorato della superficie.43 In seguito ne furono scoperte di ancor più complesse, legate dallo zolfo.44 Gli alti livelli delle rilevazioni, fino a trecento parti per miliardo, risolsero una volta per tutte uno dei più antichi misteri di Marte: il pianeta ospitava davvero i mattoni della vita.45

Quando mi unii alla squadra, Curiosity aveva già forato le ruote46 e il suo povero trapano cominciava a mostrare segni di usura.47 Erano ormai quattro anni che si muoveva sulla superficie marziana. Ciononostante, proprio in quel momento la missione stava per entrare in una delle sue fasi più interessanti: un’ascensione del Vera Rubin Ridge,48 così chiamato in onore della straordinaria scienziata che scoprì le prime prove dell’esistenza della materia oscura,49 particelle misteriose che si ritiene costituiscano circa l’85% della materia totale dell’universo.50

Da ragazza, la Rubin aveva imparato a leggere l’ora osservando dalla finestra la posizione delle stelle.51 Alle superiori era stata invitata a lasciar perdere l’astronomia e a dedicarsi invece alla pittura.52 Senza farsi scoraggiare, aveva proseguito gli studi fino a ottenere un dottorato di ricerca alla Georgetown University, dov’era rimasta a insegnare come associata,53 in anni in cui molti dipartimenti di Astronomia non erano ancora aperti alle donne.54 Non era una che sgomitava per farsi notare55 e si occupava di argomenti ai quali «nessuno era interessato».56 Ciononostante, da questa condizione di marginalità autoimposta, sarebbe comunque riuscita a rivoluzionare la cosmologia, dimostrando che la stragrande maggioranza dell’universo è invisibile. Un pensiero che ho sempre trovato struggente.57

Non molto prima di morire,58 scrisse che era riuscita a raggiungere i suoi due obiettivi: «Avere una famiglia e diventare un’astronoma».59 Aveva avuto tre figli e una figlia;60 il maggiore, nato quando lei aveva ventidue anni, sarebbe diventato un geologo planetario61 e oggi lavora nella squadra scientifica di Curiosity, cercando di capire la conformazione della cresta che porta il nome della sua straordinaria madre.

Il vecchio osservatorio della Rubin si trova ancora nel campus, su una collina di fronte al mio laboratorio. Ogni tanto mi capita di passarci davanti la mattina, accompagnando i miei figli all’asilo, perché adorano guardare i girini nel vicino laghetto. Mentre percorriamo la strada che scende dalla collina, loro si fermano a raccogliere pigne per le maestre e si riempiono le tasche di sassolini. Sono pieni di domande e tutto ciò che vedono accende la loro curiosità come una lampadina. Non smettono un attimo di cercare indizi su come funzionano le cose; guardandoli, penso a quanto poco sappiamo quando nasciamo e a quanto poco ancora comprendiamo il mondo in cui ci troviamo. I miei bambini mi chiedono spiegazioni, il significato di parole che non conoscono, un aiuto per unire i puntini e trovare un senso alle informazioni che raccolgono. Tutte le loro domande sembrano contenere un altro «perché». Perché è così? Perché è così e non cosà? Mi viene in mente una frase della Rubin: «Mi dispiace di sapere così poco. Mi dispiace che tutti noi sappiamo così poco. Ma è questo il bello, no?»62

In momenti simili, mentre tengo le loro piccole dita intrecciate alle mie, vorrei che il tempo si fermasse. Anche se camminiamo lentamente, facendo continue pause per osservare qualcosa, prima o poi arriviamo e, alla vista dei loro amici, scappano dalle mie braccia. Metto il loro pranzo negli armadietti e mi soffermo a guardarli ancora per qualche istante oltre le finestre dell’edificio, appoggiando la punta delle dita contro i vetri.

Alla fine me ne vado e, prima che me ne renda conto, mi ritrovo su Marte, dove Curiosity sta ancora esplorando. Ogni tanto mi capita perfino di telecomandare il rover. In queste occasioni o vado allo SPOCC (Science and Planetary Operations Control Center) di Goddard – il Centro di controllo delle operazioni scientifiche e planetarie, dove viene gestito il SAM e dove le pareti del laboratorio sono decorate con poster del signor Spock di Star Trek –, oppure accedo da remoto al server del JPL dal mio ufficio di Georgetown. Le immagini catturate dalle gigantesche parabole del Deep Space Network vengono elaborate dal software di visualizzazione. Anche loro riescono a mandarmi in estasi, a togliermi il fiato. Mentre gli scienziati decidono quali misurazioni effettuare e gli ingegneri controllano i comandi, mi chiedo come stia il rover a tutti quei milioni di chilometri di distanza. Cosa si proverebbe a essere lì, a poter ascoltare i suoni degli strumenti che ronzano nell’oscurità?

Al termine della giornata, quando mi rendo conto che è arrivato il momento di andarmene, anche in questo caso mi sembra quasi impossibile riuscirci: un amore che mi strappa a un altro. A volte analizzo lentamente l’ultima immagine a mosaico del paesaggio marziano, fermandomi a una certa angolazione, dove la terra incontra il cielo. Questo è ciò che vedrò la prossima volta che aprirò il portatile, la mia macchina per il teletrasporto. Che cosa verrà dopo? Qual è la strada migliore per salire sulla montagna? È qualcosa di nuovo o di già visto? Cosa significa? Porto quell’immagine nella mia mente: una natura incontaminata che si estende all’orizzonte, vasta e piena di possibilità.