NEI folti boschi della Croazia si trova un villaggio chiamato Jezero.1 In molte lingue slave, jezero significa «lago» e tutta la costa adriatica è costellata di laghi che punteggiano le Alpi Giulie, tra pascoli a bassa quota e grotte popolate da rane. Ci sono laghi di dolina e laghi carsici, laghi glaciali e laghi collegati da centinaia di cascate.2 Ma quello del villaggio di Jezero è verde e tranquillo, ha un’aria fiabesca. Si dice che le sue acque, di un’immobilità quasi soprannaturale, siano ricche di deuterio.3 La superficie riflette le nuvole come uno specchio.

I crateri marziani di dimensioni minori prendono il nome da piccole località terrestri4 e lungo i confini occidentali dell’Isidis Planitia ce n’è uno che deve il nome a questo paesino croato.5 All’inizio della storia di Marte, anche il cratere Jezero ospitava un lago nelle cui acque si specchiava il cielo.6 Due fiumi impetuosi si riversavano nella cavità, uno proveniente da ovest e l’altro da nord. Il lago era profondo centinaia di metri finché, un giorno di qualche miliardo di anni fa, il bordo del cratere si fessurò, liberando dal fianco un tumultuoso torrente d’acqua.7

Fra le sonde che presto saranno lanciate su Marte c’è anche un rover della NASA che atterrerà sulla colata lavica che ricopre la superficie di Jezero.8 L’ambizioso obiettivo della missione è raccogliere campioni da riportare sulla Terra, che non solo potrebbero conservare tracce di antiche forme di vita ma potrebbero anche fornirci uno sguardo senza precedenti sulla storia del nostro sistema solare.

Qui sulla Terra, le testimonianze delle nostre epoche più remote sono andate perdute per sempre. Le acque dei mari sono evaporate, diventando pioggia, e la pioggia ha sferzato la superficie spoglia. Il nostro pianeta ha inghiottito se stesso, placca dopo placca. La crosta originale è quasi completamente scomparsa: ogni zolla è stata trascinata verso l’interno, fatta eccezione per pochi frammenti.9 I piccoli blocchi restanti – nelle rocce silicee australiane e nella cintura di rocce verdi della Groenlandia – sono stati cotti, diventando perlopiù irriconoscibili. I nostri giorni più antichi sono irrecuperabili.

Su Marte, invece, tutto è rimasto come nel passato, è come se il tempo si fosse fermato. Non esiste una tettonica a placche, le rocce non si distruggono per poi riformarsi, i fiumi hanno smesso di scorrere e le temperature sono crollate. Sulla scala della storia dell’umanità, Marte è stato costante. Certo, sul pianeta rosso esiste il tempo meteorologico: spettacolari tempeste di polvere vanno e vengono; le dune di sabbia si spostano sulla superficie; le calotte polari si sciolgono e calano;10 l’inclinazione dell’asse di rotazione del pianeta cambia in maniera significativa ogni centomila anni circa.11 Eppure, la terra sottostante rimane sempre identica.

Il mondo che stiamo visitando con le sonde spaziali è quasi lo stesso di tre miliardi di anni fa. Di conseguenza, i campioni giusti possono aiutarci anche a colmare le lacune nella storia del nostro pianeta. Attualmente non è ancora chiaro quale chimica prebiotica fosse prevalente quando i pianeti rocciosi si formarono o quale reazione abbia prodotto le prime protocellule. Forse la vita è nata dai campi geotermici,12 con ripetuti cicli di bagnatura e asciugatura che contribuirono a creare miscele di molecole complesse.13 O forse no. I campioni raccolti dal prossimo rover potrebbero contenere gli echi delle origini della vita, sepolti in profondità nelle antiche rocce marziane.

Il telaio del rover sarà identico a quello di Curiosity,14 ma monterà una serie di strumenti diversi per l’analisi scientifica, oltre a un drone per testare le possibilità di volo.15 Il braccio lungo 2 metri, attrezzato con nuovi apparecchi e utensili per il carotaggio, assomiglia a un tosaerba ed è altrettanto pesante.16 Nel corso di almeno due anni di operazioni, la torretta perforerà campioni di roccia17 e li posizionerà con cura in recipienti cilindrici delle dimensioni di una torcia stilo,18 che il rover depositerà sulla superficie. Questa piccola pila di fiale resterà sul pianeta per molti anni, brillando al sole, finché un altro rover arriverà a recuperare i campioni19 lanciandoli in orbita, dove saranno raccolti da un veicolo spaziale e trasportati sulla Terra.20

Come le rocce che abbiamo riportato dalla Luna, anche quelle marziane saranno analizzate per decenni. Quando potremo averle tra le mani, saranno nostre per sempre. Sono passati quasi cinquant’anni da quando gli esseri umani hanno camminato sulla Luna, eppure i campioni di Apollo sono stati esaminati più e più volte, soprattutto perché sono stati sviluppati nuovi strumenti e tecnologie più evolute. In questo lasso di tempo abbiamo fatto scoperte sorprendenti e inaspettate, come l’età precisa della Luna21 e il fatto che le sue rocce rechino una traccia indelebile della storia dell’attività solare.22

Se vogliamo raccogliere campioni di Marte, questo è il momento giusto. Un giorno, potenzialmente molto presto, non ci saranno più solo rover e robot a esplorare il pianeta rosso, ma anche persone. SpaceX sostiene che potrà mandare un milione di passeggeri su mille astronavi.23 Ma a differenza dei rover, che possiamo sterilizzare e decontaminare, gli esseri umani lasceranno dietro di sé pezzi di vita a destra e a manca, perdendo cellule, disseminando il pianeta di materiale biologico. I prossimi decenni sono quindi di fondamentale importanza per la ricerca della vita, perché la finestra per esplorare un pianeta inviolato – una testimonianza incontaminata del passato – si sta chiudendo.

Il cratere Jezero ospita un antico delta di fiume e per questo motivo è stato scelto come luogo di atterraggio.24 In realtà i delta sono due, ma nel più vasto e spettacolare, che si estende a est, si sono accumulati detriti e rocce lungo il bordo occidentale del cratere.

Per molti versi, i delta sono il luogo perfetto per andare alla ricerca della vita. Il corso dei fiumi rallenta e si allarga, mentre le loro acque si fanno più tranquille. La resistenza di attrito è ciò che tiene i granelli di sedimenti in sospensione e in movimento. Ma quando l’acqua perde velocità, le particelle cessano di fare le capriole e i granelli si separano in ragione delle loro dimensioni: prima si deposita la sabbia più grossa, quindi il limo, poi l’argilla. I sedimenti a grana più fine sono gli ultimi a precipitare, nonché quelli dov’è più probabile che rimangano intrappolati anche altri elementi.25 Queste argille fangose si legano fra loro, seppellendo le sostanze organiche;26 indurendosi, diventano impenetrabili e le molecole intrappolate al loro interno vengono protette dall’ossidazione e da altre reazioni chimiche.

Questo è ciò che speriamo di trovare a Jezero. Il grande delta era alimentato da sorgenti che si estendevano per decine di chilometri, fino all’orizzonte. Il suo bordo distale argilloso è uno dei principali obiettivi del rover,27 poiché i ricchi fondali potrebbero conservare tracce sepolte di una vita antichissima.28

I delta devono il nome a Erodoto, il quale aveva notato che la forma a triangolo della foce del Nilo ricordava quella della lettera greca delta (Δ).29 Erodoto non era solo un grande storico deciso a impedire che le testimonianze delle «azioni degli uomini [andassero] perdute con il tempo»,30 ma era anche un esploratore. Raggiunti i confini del mondo antico, intorno al 450 a.C. si recò per la prima volta in Egitto – il «dono del fiume» –, documentando il proprio viaggio per «autopsia», vale a dire per «osservazione diretta».31 Una delle prime cose che notò fu un grande «deposito alluvionale […] a un giorno di viaggio dalla costa».32 Descrisse come il fiume si riversava nel Mediterraneo trascinando con sé sedimenti argillosi a grana fine, tanto che chi avesse gettato lo scandaglio in mare avrebbe tirato su fango.33

Lo stesso fango ricopriva il delta, trasformando il desolato Sahara in un ambiente dove potevano vivere i fenicotteri. Questo materiale a grana fine era ricco di sostanze nutritive, perfette per la coltivazione di grano duro, farro, lino, orzo, colza e senape nera. Dalla terra si ricavavano cicoria, pastinaca, cumino, anice e luppolo. Fin dal termine del Paleolitico gli uomini avevano arato e seminato durante il lungo periodo vegetativo invernale, mietendo poi in primavera il ricco raccolto con gli attrezzi di selce.

In estate i campi venivano inondati. Gli egizi avevano una parola apposita per indicare la stagione dell’inondazione: akhet34 (come una reliquia erosa dal tempo, le vocali originali della parola si perdono nella storia e il geroglifico corrispondente ha conservato soltanto le consonanti).35 Nel periodo della canicola, quando il Nilo era in piena, le persone riparavano gli attrezzi da lavoro e si occupavano del bestiame. Raccoglievano il limo con cui fabbricavano vasi; tra i sicomori e le canne, modellavano l’argilla bagnata con una specie di tornio fatto ruotare a mano,36 quindi lisciavano i recipienti e li cuocevano in forni improvvisati. Impararono che il fumo poteva scurire la superficie degli oggetti e gli ossidi di rame potevano renderla brillante. Cominciarono a decorare vasi e brocche con immagini, pensieri e poesie, prima di riempirli con acqua, vino, olio o grano.37 Portavano quei recipienti con sé, spesso fin nella tomba, dove i colori sgargianti dei loro ornamenti si sarebbero conservati per migliaia di anni.38

Erodoto viaggiò sul delta del Nilo seguendo il corso del ramo pelusiaco, in direzione del lontano Sinai.39 Navigò superando antichissime macchie di papiro, costellate di infiorescenze simili a piume. Dalle acque basse sorgevano steli alti fino a 5 metri.40 Le paludi avevano un posto di riguardo nella cosmologia egizia, secondo la quale il mondo era stato creato quando il primo dio aveva poggiato per la prima volta un piede sulla terraferma:41 come alla fine dell’akhet, era comparso un rilievo sopra le acque scure e sconfinate.

Le torbiere erano un luogo ignoto e misterioso, da cui scaturivano i germi della creazione. Al pari del limo nero, anche queste erano un «dono del fiume», come lo erano del resto gli steli di papiro.42 Erodoto notò che gli egizi ne mangiavano i germogli, cotti in un forno rovente.43 Con i suoi fiori facevano ghirlande, ne pestavano gli steli per sigillare il fasciame delle barche, pressando il suo midollo bianco e spugnoso ottenevano vele che fissavano poi ad alberi di legno di acacia.44 Ma soprattutto con il papiro fabbricavano la carta, la superficie ideale su cui registrare il linguaggio.

Gli scritti di Erodoto trovarono casa su pergamene di papiro45 nella grande Biblioteca di Alessandria,46 sull’estremità opposta del delta, verso oriente, dove le onde invernali e la corrente costiera spingevano il limo. La biblioteca fu per generazioni un ininterrotto centro di studi.47 Un grande faro illuminava la notte per i viaggiatori, riflettendo la luce di una fiamma con specchi di metallo lucido.48 Quando le navi giungevano in porto, i manoscritti erano portati agli scribi per essere copiati.49 Con il tempo, il catalogo della biblioteca crebbe fino a comprendere centinaia di migliaia di pergamene.50

Mai prima di allora era stato accumulato un bagaglio di conoscenze così enorme: un deposito di idee, simile a un deposito di sedimenti; un luogo di cernita, selezione, sintesi. I testi giungevano da tutte le tradizioni: persiana, babilonese, assira, fenicia.51 E in quello spazio fertile emersero nuovi capolavori.

Fra questi c’era anche uno dei miei libri preferiti, un’opera sobria ed essenziale: gli Elementi di Euclide.52 Euclide non inventò la matematica alla base degli Elementi, almeno non tutta, ma sintetizzò il lavoro dei suoi predecessori in modo originale. Scrivendo sul delta del Nilo, compose quei tredici libri in cui elencò definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni geometriche e matematiche. Riuscì a collegare geometria piana e incommensurabilità, la natura infinita dei numeri primi e il volume di piramidi, coni, cilindri e sfere. Il suo era un sistema internamente coerente, costruito partendo da principi fondamentali; un’esposizione inedita dell’universo fisico.

Come la maggior parte degli studenti americani, anch’io a scuola avevo studiato la geometria euclidea, ma nonostante tutte quelle lezioni e quei compiti non ero riuscita a coglierne l’immensa grandezza. Finché, un’estate, quando avevo tredici anni, poche settimane dopo aver restituito il libro di geometria a un’insegnante della Morton Middle School, partii in macchina per il Tennessee orientale con la mia famiglia. Mia nonna ottantenne non stava bene e mia madre era stata chiamata per assisterla. Poiché mio padre non poteva assentarsi dal lavoro e aveva bisogno dell’auto, accompagnò me, mia madre e mia sorella in un viaggio di quattro ore su e giù per la Jellico Mountain.

Quando arrivammo nel cortile della nonna, aprii la portiera della macchina e trovai ad accogliermi un tenue odore di vegetazione sommersa, il lento scorrere del fiume Tennessee a mezzo chilometro di distanza. Mentre camminavo verso il portico della piccola dimora di legno, mi si infilarono nei sandaletti schegge del vecchio affumicatoio, ormai ridotto a pezzi dalle intemperie. L’aria era densa e calda, i campi coltivati troppo grandi. I treni a carbone erano l’unico divertimento. Quando ne sentivo arrivare uno, balzavo in piedi e uscivo sbattendo la zanzariera, proprio come avevano fatto mia madre e i suoi sette fratelli da bambini. Ma a parte le locomotive che scuotevano la casa in un vortice di rumore e di vento, l’estate sembrava infinita. A mano a mano che le giornate diventavano settimane, mia madre si rese conto che avevo bisogno di qualcosa che mi distraesse.

«Ti piace la matematica, vero?» mi domandò una mattina mentre percorrevo lo stretto corridoio in cui si incontravano le tre stanze della casa. Fece una telefonata nel Kentucky e si assicurò che il materiale ci venisse spedito per posta. L’università statale aveva avviato un corso per corrispondenza per le matricole che avevano bisogno di recuperare alcune materie delle superiori. Qualche giorno dopo ci furono recapitati dei libricini con la copertina azzurra. «Potresti anche trovarlo divertente», mi disse mia madre. «Potresti risolvere un po’ di problemi, poi potremmo andare a piedi all’ufficio postale per spedire le soluzioni a Lexington.»

Fu così che quell’estate, seduta a gambe incrociate su un divano di crine, studiai i corsi di Algebra 2 e Trigonometria. Mia nonna, che aveva la licenza elementare, mi squadrava con tanto d’occhi mentre disegnavo e cancellavo sezioni coniche. Anche se non era quello il motivo per cui mia madre mi aveva spinta a farlo, grazie agli studi di quell’estate entrai al liceo conoscendo già polinomi, numeri complessi, logaritmi e funzioni trigonometriche, riuscendo a portare a termine prima dei miei compagni il programma di matematica.

L’autunno in cui presi la patente cominciai i corsi all’Università del Kentucky, dove iniziai a frequentare il dipartimento di Matematica. Fu lì che incontrai il professor Brennan. Aveva i capelli bianchi corti, portava le camicie con le maniche rimboccate e indossava pantaloni a vita alta. Aveva un sorriso gentile e lo vedevo spesso mentre andava in piscina a nuotare, canticchiando allegro. Mi autorizzò a seguire il suo corso di Teoria dei numeri. Era la mia prima incursione nella matematica pura. Mi si aprì un mondo nuovo.

Il contenuto del corso seguiva fondamentalmente quello degli Elementi di Euclide a partire dal settimo libro. Ma non c’erano numeri, non c’era niente da memorizzare: solo parole. Venivano posti problemi apparentemente elementari, facilmente comprensibili – per esempio, dimostrare che i numeri primi sono infiniti –, che tuttavia diventavano sempre più complessi quanto più ci si rifletteva. Seguire una dimostrazione era come trovarsi in mezzo a un immenso oceano tempestoso. Andavo alla deriva e mi confondevo, lottando per restare a galla, finché arrivava il momento in cui tutto diventava immobile, le onde si placavano e intravedevo la rotta per raggiungere la riva.

Iniziai a incontrarmi con Brennan per un caffè alle sette o alle otto del mattino, prima che cominciassero le lezioni; insieme scrivevamo sui tovagliolini di carta dimostrazioni di congruenza, divisibilità, la costruzione dei numeri interi e dei numeri perfetti.53 Non avevo mai visto niente di più bello e solenne di quando pagine e pagine di equazioni si risolvevano con un CVD, come volevasi dimostrare. Era un ideale kantiano, un meraviglioso tipo di conoscenza che, pur esistendo nel mondo, era indipendente dall’esperienza particolare di chi in quel mondo viveva.54 Era un sistema compiuto e autonomo, fondato non sulla fede ma sulla ragione e, come molti studenti prima di me, avevo solo bisogno che mi venisse mostrata la sua logica interna per capire che era vero.

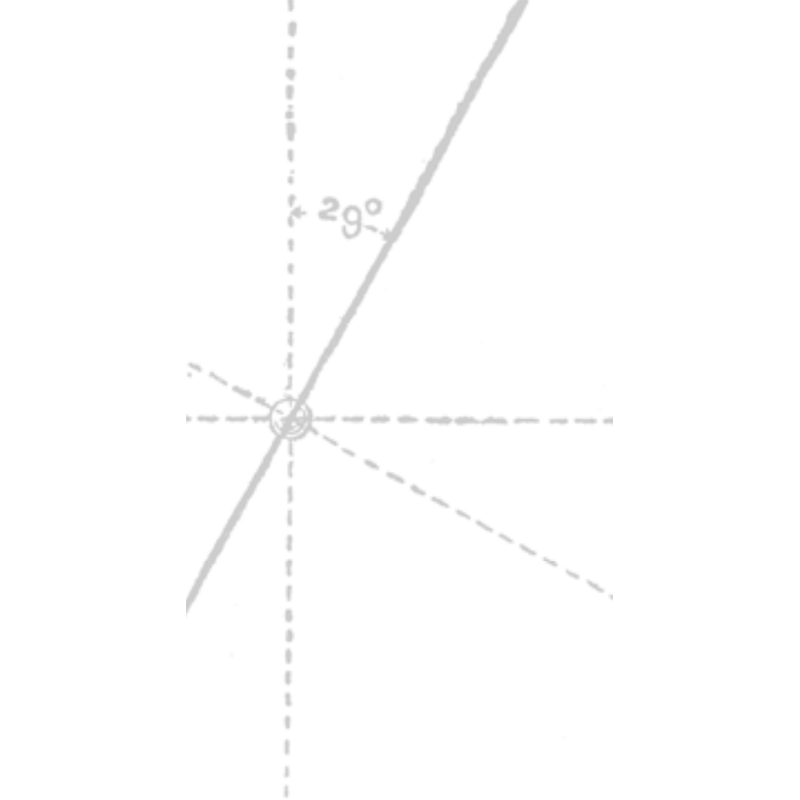

Tra il Diciottesimo e il Diciannovesimo secolo, un matematico tedesco di nome Carl Friedrich Gauss aveva deciso di perfezionare quella che riteneva l’unica potenziale pecca degli Elementi:55 il quinto dei cinque postulati di Euclide, il quinto dei principi la cui validità egli aveva ammesso a priori e su cui aveva basato le proprie dimostrazioni. I primi quattro postulati erano chiari come il giorno, per esempio quello che stabiliva che da un qualsiasi punto a ogni altro punto si potesse tracciare una sola retta. Ma il quinto, il cosiddetto «postulato delle parallele», era un po’ più complicato, un po’ meno evidente degli altri.56 A dire la verità, nemmeno Euclide ne era pienamente soddisfatto, tanto che aveva evitato il più possibile di usarlo, dimostrando le prime ventotto proposizioni degli Elementi senza farvi ricorso.57

Quando Gauss cominciò a prendere in considerazione le conseguenze di una geometria in cui valeva la negazione del quinto postulato di Euclide, dove più di una parallela a una retta data avrebbe potuto essere tracciata attraverso un punto, i risultati ai quali pervenne lo lasciarono perplesso. Cercò una contraddizione, una qualche dimostrazione logica che i risultati ottenuti fossero impossibili ma, nonostante tutti i suoi tentativi, non riuscì a trovarne una. Anzi, aveva appena creato un nuovo tipo di geometria, e a poco a poco si rese conto che era valida tanto quanto quella euclidea. Capì che la geometria euclidea, nonostante sembrasse così logica e intuitiva, poteva non essere sufficiente. Gauss, che non amava le polemiche, mantenne per molti anni il riserbo sulle conclusioni cui era giunto, fino a quando anche altri pervennero ai suoi stessi risultati.

Né Gauss né i colleghi che lo seguirono e definirono non una ma più geometrie non euclidee sarebbero vissuti per vedere il Ventesimo secolo, quando fu pubblicata la teoria della relatività generale.58 In questa Einstein postulava che stelle e pianeti fossero increspature nel tessuto del cosmo, che lo spaziotempo fosse curvato e piegato dalla materia e dall’energia. I successivi esperimenti nello spazio profondo gli avrebbero dato ragione, dimostrando che il quinto postulato di Euclide, il postulato delle parallele, non riusciva a descrivere il mondo fisico. Nonostante la loro straordinaria bellezza, malgrado la loro chiarezza, gli Elementi non erano reali.

Quando penso alla ricerca della vita, rifletto spesso su ciò che conosciamo e di cui siamo certi, su quello in cui crediamo e sul perché ci crediamo. Sappiamo che i delta sono formazioni dove la vita può nascere, differenziarsi, essere conservata, luoghi dove operano i meccanismi evolutivi. Conosciamo bene la conformazione di un delta, sappiamo dove si sedimentano le argille e dove trovare i fondali; speriamo che, come sulla Terra, su Marte contengano concentrazioni di materiale biologico depositatosi rapidamente e che altrettanto rapidamente è stato sepolto. Jezero presenta antiche rocce sedimentarie in condizioni di conservazione di gran lunga migliori rispetto alle più antiche rocce sedimentarie terrestri. Molto probabilmente, queste rocce non sono più state toccate da quando si sono depositate. Eppure, per quanto grande sia questo delta, ci sono così tante altre zone di Marte da esplorare, alcune appena oltre i limiti di Jezero.

Praticamente tutto quello che sappiamo sulla storia della vita sulla Terra lo conosciamo grazie alla stratigrafia delle rocce sedimentarie, anche se questo è in gran parte dovuto al successo della fotosintesi, che ha dato origine a un’enorme proliferazione di materiale biologico. Una parte di questo è stata sepolta, imprimendosi come un tatuaggio sulla pelle del nostro pianeta. Ciononostante, la fotosintesi è un processo evolutivo piuttosto tardo, avviatosi quando già la Terra aveva più di un miliardo di anni.59 In precedenza, le forme di vita terrestre più semplici e più antiche sopravvivevano non grazie alla luce solare ma a fonti chimiche di energia.

E se la fotosintesi non avesse mai avuto inizio su Marte o non fosse durata? È possibile che il pianeta rosso non abbia mai avuto una biosfera superficiale, perché quando la fotosintesi si è evoluta sulla Terra, il suo era già un ambiente piuttosto ostile. Marte era colpito da radiazioni e le temperature erano glaciali, salvo il momentaneo calore provocato dagli impatti delle meteoriti. E se non esisteva una biosfera di superficie che sfruttasse l’energia solare, allora non sappiamo davvero che cosa potremmo trovare in un delta di superficie.

La fotosintesi non è però l’unica possibilità esistente. Se la vita marziana avesse sfruttato l’energia chimica nei laghi, avrebbe potuto resistere allo spietato ambiente del pianeta. E se anche non ce l’avesse fatta, si sarebbe sempre potuta ritirare nel sottosuolo. Sulla Terra, proprio lì vive la stragrande maggioranza dei microbi, estendendo i minuscoli peduncoli nelle viscere del pianeta.60 Abbiamo scoperto strane forme di vita microbica in alcune delle miniere più profonde del mondo,61 e piccole case come queste sono molto più numerose su Marte che sulla Terra,62 perché là le rocce sono più porose, meno compattate dalla gravità. Anche se la ricerca è ancora agli inizi, stiamo cominciando a capire quale tipo di vita è in grado di conservarsi nell’oscurità delle rocce ed è assolutamente possibile che una vita simile sia esistita anche su Marte.63

È proprio per questo che, dopo aver portato a termine la missione principale sul delta di Jezero – due interi anni di esplorazione – il rover si dirigerà verso l’ignoto.

Nel frattempo, saranno stati raccolti almeno una ventina di campioni, una pila di provette sarà stata lasciata sul suolo. A quel punto, il rover si servirà di alcuni contenitori di riserva che utilizzerà sul nuovo terreno di caccia.

A circa trenta chilometri distanza da Jezero, al margine nordorientale del Syrtis Major Planum, si trova un sito chiamato Midway64 il cui paesaggio ricorda un po’ un dipinto di Dalí. Enormi pezzi di terreno sono stati sollevati dall’impatto di un corpo celeste. Queste megabrecce sono colossali e spettacolari blocchi di crosta primordiale, testimonianze dei primissimi giorni di Marte. Creste e mesa alte centinaia di metri dominano il suolo fratturato in poligoni;65 al loro interno si trovano argille e carbonati, ma di forma diversa. In quei minerali è più probabile trovare tracce di vita sotterranea.

Scruteremo tra le fratture e le vene alla ricerca di interfacce fisiche e gradienti chimici, cercheremo le prove della presenza di falde acquifere sotterranee, perlustreremo i depositi di serpentino, un minerale che si forma dall’attività idrotermale nelle profondità dei pianeti rocciosi. Forse scopriremo un mausoleo sotterraneo, una versione monocellulare delle catacombe di Parigi.

Per me, avventurarmi nell’ignoto è la parte più emozionante di ogni missione. I rischi sono naturalmente molti: il rover potrebbe rimanere bloccato, finire in una tempesta di polvere o semplicemente guastarsi, ed è difficile pianificare il deposito di campioni provenienti da zone di cui sappiamo ben poco. Ma se riuscissimo a spingerci così lontano, i materiali raccolti potrebbero essere un catalizzatore senza precedenti per i nostri tentativi di capire «la vita come la conosciamo».66

Ancor più affascinante, per me, sarebbe trovare tracce di vita basata su una nuova biochimica. Sappiamo come cercare certi tipi di molecole, modelli riconoscibili, ma le molecole potrebbero essere diverse su Marte, i modelli potrebbero non reggere. Non ci è ancora chiaro in quale modo affrontare ciò che ci è veramente alieno, come riconoscere e interpretare i segni della «vita come non la conosciamo». Ma stiamo facendo progressi. Stiamo imparando a cercare la complessità chimica,67 gli accumuli inattesi di elementi e le tracce di scambi energetici, fattori che potrebbero gettare luce sulla vita anche se questa fosse molto diversa dalla nostra, anche se fosse costruita su una base molecolare completamente differente.68 È una delle nostre più grandi sfide intellettuali e pratiche, un po’ come provare a immaginare un colore che non abbiamo mai visto.

Se fossi vissuta e avessi lavorato nell’antica Alessandria, probabilmente l’idea di andare a cercare la vita su altri pianeti non mi sarebbe nemmeno passata per la mente. Prima di Euclide, Aristotele, il precettore di Alessandro Magno, il filosofo le cui riflessioni, al pari delle dimostrazioni degli Elementi, avrebbero aleggiato come un incantesimo sul mondo occidentale per quasi due millenni, aveva rifiutato la teoria che l’universo o il tempo avessero avuto un inizio. Aveva respinto anche l’idea dell’atomo, qualcosa di «non divisibile», e i filosofi che l’avevano sostenuta.69 Per lui il mondo non era fatto di particelle e di forze, non era costituito da parti inanimate.70 Tutto aveva uno scopo. Gli oggetti che contenevano il fuoco erano attratti verso l’alto a causa della loro natura, così come quelli che contenevano la terra erano attratti verso il basso. C’erano alcune realtà immobili e inattive, come le rocce, ma secondo Aristotele anche queste possedevano una natura essenziale, che forse non avevamo ancora scoperto. I cieli – tutto ciò che si trovava al di sopra della Luna – erano puri e perfetti,71 un reame distinto dal nostro, fatto di «quintessenza», inconoscibile dall’esperienza umana.

Le idee di Aristotele avrebbero dominato il pensiero occidentale per secoli, fino all’inizio dell’Illuminismo. Ma, come quelle di Euclide, molte erano sbagliate.72 La Terra non era immobile, anche se nessuno la sentiva muoversi; oggetti di peso diverso non raggiungevano il suolo in tempi diversi; le mosche non si generavano spontaneamente dalla carne né le anguille dal fango; il sangue degli uomini non era più caldo di quello delle donne e i maschi non avevano più denti delle femmine.

La rivoluzione scientifica favorì la nascita della ricerca, con la proposta di nuove idee e la creazione di nuovi strumenti. La conoscenza non era più il prodotto della mente umana rivolta verso se stessa, delle speculazioni dei filosofi che meditavano sulla natura del mondo; ora veniva testata in laboratorio da scienziati i cui occhi e apparecchi di osservazione riuscivano a misurare il nostro e altri mondi. Progressi straordinari – la chimica, la gravità, i principi della dinamica, le basi della medicina – si dispiegarono in rapida successione come i principi di Euclide, e ogni scoperta ne rendeva possibile un’altra. Invece che da nature essenziali eravamo circondati da un universo fatto di materia, abitato da pochi e indefinibili esseri viventi come noi. E prima che ce ne accorgessimo, la nostra comprensione del cosmo cambiò radicalmente.73 Fu come se si aprisse un nuovo canale. Come nel Grande Nilo, l’acqua rallentò e i sedimenti si accumularono; poi la pressione ruppe gli argini e l’acqua si aprì un nuovo corso verso valle.

La scoperta di un universo meccanico, in gran parte privo di vita, fu accompagnata da un nuovo dolore esistenziale.74 Significava che potenzialmente eravamo soli nell’enormità di quella notte buia. Ma il cosmo era conoscibile; potevamo imparare qualcosa su di lui. In questo senso, io sono un prodotto del mio tempo, una prigioniera delle circostanze. Indago l’oscurità dello spazio perché là fuori c’è un universo che attende di essere scoperto. Vivere sapendo di avere questa possibilità è entusiasmante, anche se la consapevolezza dei nostri limiti è frustrante. William Blake scrisse: «Se le porte della percezione fossero purificate, tutto apparirebbe all’uomo come veramente è: infinito. Giacché l’uomo s’è da se stesso rinchiuso, fino a non vedere le cose che attraverso le strette fenditure della sua caverna».75

Questa è anche la mia esperienza, duecento anni dopo Blake. Abbiamo un cervello umano dentro un cranio umano, e capiamo poco di ciò che ci circonda. I limiti della nostra percezione e delle nostre conoscenze sono evidenti soprattutto quando le dimensioni diventano incommensurabili, come accade esplorando lo spazio. I dati che ci dicono chi siamo e dove stiamo andando, perché siamo qui e perché esiste qualcosa invece che niente sono pochissimi. Questo è il tormento dell’essere umano nell’età della scienza: passiamo la vita a cercare di capire, quando spesso staremmo meglio se ci limitassimo a vedere tutto attraverso le strette fenditure della nostra caverna.

Il mondo di Euclide – la sua Alessandria – è scomparso. La città fu conquistata prima dai cristiani, poi dai musulmani. Il faro andò distrutto nel Medioevo a causa dei terremoti e le sue ultime pietre furono impiegate per erigere una cittadella;76 scomparsi gli uccelli meccanici che cantavano dalle cime degli alberi e le statue a vapore che sollevavano le trombe verso il cielo;77 perduta la biblioteca in un incendio, i suoi scaffali svuotati. Niente di tutto questo era permanente; tutto si è dissolto.

Quale parte di noi – di tutto ciò che sappiamo, facciamo, siamo – riuscirà a sfuggire alla stessa sorte? Sicuramente non i rover, e nemmeno gli anelli olimpici incisi sulla superficie di Marte; non quello che sappiamo ora sul pianeta rosso o sulle possibilità che ospiti la vita. E, su una scala temporale planetaria, nemmeno della Terra resterà nulla, perché un giorno il Sole morirà, inghiottendola completamente.

Ma è proprio qui che, come i bracci di un fiume, anch’io mi divido. Per formazione, esperienza e circostanze la penso come gli atomisti, e sono in tutto e per tutto una scienziata del Ventunesimo secolo. So che tutto è fatto di forze e di particelle, che noi siamo soltanto una scintilla di luce in un universo fondamentalmente inanimato.78 Come c’è stato un momento in cui il tempo ha avuto inizio, così è stato per la vita. E un giorno arriverà la fine. Siamo unici e limitati, e potremmo anche essere in declino, perché sappiamo che le specie vanno e vengono. Siamo una tribù finita in un mondo passeggero e ci stiamo avviando all’epilogo.

E la vita? Anche la vita dev’essere finita? E se fosse una conseguenza dei sistemi energetici? Se il passaggio dal nulla a qualcosa si fosse già verificato molte altre volte e noi non lo sapessimo perché le fenditure della nostra caverna sono troppo strette? È questo il senso della mia ricerca: non solo il desiderio di trovare l’altro, di compagni; né si tratta soltanto di puntare alla conoscenza. È la ricerca dell’infinito, delle prove che il nostro immenso universo potrebbe contenere la vita altrove, in un luogo, in un momento o in una forma diversi. Scoprirla metterebbe in discussione tutte le nostre conclusioni sulla superficie marziana costellata di crateri, sulle sue acque acide, sul suo suolo sterile; sarebbe il contraltare alla vita finita in cui siamo confinati, al pianeta finito che abitiamo. Trovare la vita, foss’anche il microbo più impercettibile, sarebbe come la fine dell’akhet, il primo pezzo di terra che emerge da una sterminata distesa di acque scure, un fatto reale nel mondo reale, una verità, un inizio. Una radiosa speranza che la vita non sia effimera, anche se noi esseri umani lo siamo.

Ci penso ogni volta che tiro fuori una certa scatola che tengo in laboratorio. Dentro ci sono articoli scritti da studiosi di Marte scomparsi da tempo. Ultimamente riprendo in mano quei testi sempre più spesso, con le loro pagine consunte, i caratteri all’antica, le figure e i grafici tracciati a mano. Lo faccio quando sono sola, mentre aspetto l’esecuzione di uno script o la fine di un esperimento. Anche se la maggior parte dei presupposti scientifici di questi studi non è corretta, almeno non completamente, dimostra gli enormi progressi fatti e la brama di trovare risposte.

Mi sembra di avere tra le mani una biblioteca di pergamene, una specie di alluvione – tutti quei miei predecessori, la ricchezza delle loro ricerche e del loro impegno – che io devo scandagliare. Oltre agli articoli scientifici, ci sono anche copie delle toccanti lettere di William Pickering al fratello e i quaderni rilegati in pelle sui quali annotava le impressioni su Marte dal patio trasformato in osservatorio di una casa in una piantagione giamaicana.79 Fra una pagina e l’altra ci sono centinaia di schizzi a matita, decine di deliziosi dipinti80 e fermi immagine del filmato del viaggio transatlantico durante il quale Guglielmo Marconi aveva cercato di captare segnali radio da Marte:81 nel laboratorio sottocoperta, con le cuffie, ascolta con attenzione, cupo ma determinato, la testa leggermente inclinata a destra mentre la gigantesca antenna continua a girare. Ci sono immagini di David Peck Todd, compresa una sua foto risalente al 1910 circa, dove compare in piedi in un campo accanto a una mongolfiera sgonfia.82 Indossa un lungo cappotto e un cappello da pilota e cammina in direzione dell’obiettivo. Il pallone aerostatico è impigliato tra i rami di un albero e l’ombra di Todd si proietta sul telo che sta lentamente cadendo a terra. Nei quattordici anni successivi, come testimoniano in modo commovente altre fotografie, cercò più e più volte di salire abbastanza in alto perché i suoi segnali fossero udibili da Marte. Che cosa penserebbe ora che il mondo sta diventando più tranquillo?83 Ora che stiamo passando a cavi a fibre ottiche, ora che le trasmissioni radio potrebbero presto cessare del tutto?

Nei quaderni di Pickering ci sono anche Lowell e le sue mappe con le ragnatele di canali. Le disegnò molto prima delle scoperte della moderna oftalmologia, secondo le quali, quando guardano nel buio, gli esseri umani possono intravedere le deboli ombre dei minuscoli capillari nella loro retina.84 Per decenni abbiamo cercato in tutti i modi di dare un senso a quei «sottilissimi filamenti» che percorrono la superficie marziana.85 Forse perché non riuscivamo a sfuggire alla nostra stessa immagine spettrale?

C’è poi una mappa topografica della dorsale Asgard in Antartide, un luogo che ho sorvolato più di una dozzina di volte, sfiorando le cime con un elicottero Bell o AStar. È passato mezzo secolo e sto ancora conducendo le stesse ricerche di Wolf Vishniac, nel tentativo di trovare la vita in uno dei luoghi più inclementi del pianeta. Accanto alla mappa c’è un foglio scritto dalla moglie di Pickering, Helen, una descrizione delle cellule del Cryptococcus vishniacii: color crema, non fermentative, psicrofile, «lieviti imperfetti ad oggi sconosciuti».86 Helen avrebbe pubblicato numerosi articoli scientifici sulle colture del marito; se ne sarebbe occupata per decenni dopo la sua morte, portando con sé quei vetrini ovunque, di laboratorio in laboratorio, fino a quando, tre anni fa, è andata in una casa di riposo.87

Naturalmente, nella mia scatola c’è una copia degli Elementi, quello straordinario capolavoro coronamento di un’idea di scienza ormai relegata al passato.88 L’edizione che ho sentito assolutamente di dovermi procurare – una delle tante pubblicate da quando è stata inventata la stampa – ha in copertina uno dei più celebri dipinti dell’epoca romantica: tutta la matematica è rappresentata da un viandante che, proteso sul ciglio di uno sperone roccioso sferzato dal vento, si erge al di sopra delle nuvole, circondato dal nulla.89

La mia scatola contiene le «tracce delle azioni degli uomini» di cui parlava Erodoto.90 È il mio «dono del fiume». Nella ricerca della vita abbiamo commesso molti errori. Non è stato per niente semplice scoprire qualcosa di certo e non possiamo prevedere quando le nostre teorie non reggeranno più. La scatola mi ricorda tutti quelli che mi hanno preceduta e hanno dato il loro contributo.

Mi ricorda anche ciò che resta da fare. Marte, dopo tutto, è solo il nostro primo passo nella vasta, nera notte che ci circonda. Le nuove tecnologie stanno aprendo la strada a missioni di rilevamento della vita ai confini del nostro sistema solare, sulle lune dei pianeti esterni, lontano da quella che un tempo consideravamo la «zona abitabile»; mondi che contengono pile di oceani in mezzo a gusci di ghiaccio che galleggiano come una torta a strati; dove esistono criovulcani che eruttano getti d’acqua salmastra, pallide colline, fiumi dalle acque scure e piogge di idrocarburi. Poi ci sono anche i pianeti intorno ad altre stelle: potrebbero esistere fino a quaranta miliardi di pianeti capaci di sostenere la vita solo nella Via Lattea, circondati da lune e satelliti minori: potenzialmente un intero sistema solare per ogni persona sulla Terra.91

L’idea di conoscere da vicino questi luoghi, di toccare un giorno la loro superficie, può sembrare ridicola. Nell’universo esiste un limite di velocità e questi corpi celesti sono molto lontani.92 Cosa potremmo mai sapere di loro, oltre a qualche informazione sull’orbita e forse alcuni dati spettrografici sull’atmosfera? Sono punti di luce e di ombra ai limiti delle nostre capacità di osservazione e del nostro intelletto. Ma è proprio così che anche Marte sembrava appena un secolo fa.

Anche se ormai ci sembra un luogo alla portata della nostra comprensione, un posto come la Terra, Marte rimane comunque qualcosa di alieno. Nella scatola, fra i miei cimeli preferiti, c’è una cartellina in cui conservo una serie di fotografie scattate nel 2010 da Opportunity. Sembrava quasi un miracolo che il rover fosse ancora in funzione, nessuno avrebbe mai osato immaginare che avrebbe continuato a trasmettere dati ancora per migliaia di sol. La polvere si stava accumulando, la potenza stava calando. Aveva attraversato il pianeta per sei anni e superato da molto tempo la sua durata programmata di novanta giorni. Finché una folata di vento non attraversò il Meridiani Planum, ripulendo i pannelli solari da alcune particelle sottili.93 Grazie a quell’inatteso picco di produzione energetica, dalla Terra fu trasmesso il comando alla macchina fotografica panoramica di scattare una serie di immagini che potessero essere montate in un time-lapse.

Le foto un poco mosse scattate dal rover sono meravigliose: il Sole sta tramontando su un’antica pianura vicino all’equatore di Marte, sullo sfondo di un cielo color ocra in una giornata polverosa. Un cerchio di luce bianca si proietta sulla superficie scura di quel deserto. Il terreno è spoglio, il cielo è in penombra e all’orizzonte – poiché la polvere ha disperso tutta la luce rossa – il tramonto si illumina di un blu inquietante, sconcertante, incandescente.

Quel colore non ha senso. Ci disorienta, squarcia la trama del mondo fisico. Scientificamente lo capisco: le proprietà della luce, la microfisica del sistema…94 non c’è alcun mistero da risolvere. Ma il mistero rimane, come molti altri nel nostro universo: profondo, quasi incomprensibile. Quel blu. Così riconoscibile, eppure così alieno. Che circonda di un alone luminoso la nostra comune stella, che ci chiama come una sirena.