»Wie also Mutter sein, wie Frau sein, wie sich emanzipieren in einer von Männern geprägten Welt? Wie Begriffe und Konzepte wie ›Frau‹ oder ›Mutter‹ selbstbestimmt verwenden, wenn diese Konzepte gemäß einer androzentrischen Logik geprägt und im Dienst von ebensolchen Machtstrukturen ausgefüllt wurden?«

Franziska Schutzbach1

Da stehen wir nun also. Auf dem Rücken tragen wir einen Rucksack an Geschichte, auf den Schultern liegt die Last der Gegenwart, und vor uns wollen wir unsere Tochter unbeschwert von all dem wachsen lassen. Das ist alles andere als leicht. Aber den wesentlichen Schritt haben wir schon getan: Wir wissen, was uns belastet. Und aus diesem Wissen können wir nun schöpfen. Wir holen die alten Bilder aus dem Rucksack nicht mehr als Orientierung hervor und nehmen eine klare, aufrechte Haltung ein, damit uns die Last auf den Schultern nicht zu sehr drückt. Mit einem neuen Selbstbewusstsein können wir dastehen und unsere Tochter unterstützen, ihr Selbstbewusstsein mitgeben, sie gegen Mobbing und falsche Selbstbilder stärken, ihr Vertrauen in sich und ihren Körper geben. Wir können ihr einen schamlosen Umgang mit sich ermöglichen und echte Beziehungs- und Diskurskompetenz. Ja, all das kannst du: Du kannst deine Tochter an dem Punkt, an dem du gerade stehst, an die Hand nehmen, dir selbst sagen: »Ich mach das anders! Ich mach das neu! Ich mach das so, wie mein Kind es wirklich braucht!«, und dann könnt ihr gemeinsam losgehen. Seien wir ehrlich: Wir sind noch Lernende. Und ja: Sie wird dennoch, trotz aller Liebe, trotz aller Stärke, mit den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert werden in einer Gesellschaft, die noch immer von patriarchalen Strukturen geprägt ist. Ihr wird im Kindergarten vielleicht noch erklärt werden, dass Mädchen eben Rosa tragen. Vielleicht blättert sie auch durch Mädchenmagazine und vergleicht sich mit Models. Auf der Straße wird ihr irgendwann sicher anzüglich hinterhergerufen, und vielleicht wird sie in irgendeiner Partnerschaft nicht gut behandelt, verlässt diese Person und hat trotzdem Liebeskummer. Aber: Wir können unseren Töchtern eine Widerstandsfähigkeit mitgeben, durch die sie leichter mit solchen Erfahrungen und Krisen umgehen können. Wir können sie stärken und ganz tief in ihnen das Gefühl verankern, dass sie so, wie sie sind, gut sind. Dass sie selbstbestimmt ihre Rechte einfordern dürfen – allen Widrigkeiten zum Trotz. Wir können ihnen eine Art Patriarchatsresilienz mitgeben, durch die sie mit auftretenden Ungerechtigkeiten besser umgehen können. Das bedeutet nicht, dass sie ihnen nicht begegnen werden, dass sie sie nicht verletzen werden oder könnten. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie durch diese weniger in Mitleidenschaft gezogen werden. Es ist sinnvoll, sie zu stärken, statt die Augen zu verschließen oder alles weiter so hinzunehmen, wie es ist.

Wege zu dieser Patriarchatsresilienz findest du in diesem Buchteil. Vielleicht stärken sie nicht nur deine Tochter, sondern auch dich in diesen turbulenten Zeiten. Ja, wir befinden uns in Krisenzeiten. Aber dies sollte umso mehr Ansporn dafür sein, diese Zeit als Chance für Veränderung zu sehen. Wir bauen die Patriarchatsresilienz auf folgende Säulen:

Selbstbewusstsein stärken

Selbstständigkeit stärken

Selbstwahrnehmung, Körperakzeptanz und Selbstfürsorge

stärken

Beziehungskompetenz stärken

Bildung und Entwicklung stärken

Problemlösungsfähigkeiten und Widerspruchsfähigkeit stärken, Stressbewältigung lernen

Diese Säulen findest du in den nächsten Kapiteln auf verschiedenen Ebenen beschrieben. Wir bauen sie an jedem Tag in kleinen Stücken über unser eigenes Verhalten und unseren Umgang mit unseren Töchtern (und Söhnen) auf.

Bevor wir uns den einzelnen Bereichen der Patriarchatsresilienz in verschiedenen Themenfeldern widmen, blicken wir zunächst auf die allgemeine Entwicklung unserer Töchter. Oft ergeben sich Probleme im Umgang mit Kindern daraus, dass wir eine falsche Erwartungshaltung in Bezug auf ihre Fähigkeiten und Entwicklungsstände haben. Zudem können uns unsere eigenen Erfahrungen und die gesellschaftlichen Umstände, beispielsweise im Hinblick auf erlerntes und gesellschaftlich betontes Schamempfinden, daran hindern, gerade in Bezug auf die körperliche Entwicklung, unsere Kinder altersgerecht und angemessen zu begleiten. Was wir vielleicht durch unsere kulturelle Brille als »falsch« oder »unangemessen« empfinden, liegt oft an einem Unwissen über die Entwicklung von Kindern.

Wichtig ist auch hier, dass jedes Kind individuell betrachtet werden sollte. Wir haben bereits im ersten Teil dieses Buches gesehen, dass Geschlecht ein Spektrum ist und es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dieses zu entwickeln und zu leben. Die Aspekte der allgemeinen Entwicklung, die in Bezug auf die Identität und das Geschlecht wichtig sind, die wir hier betrachten, sind daher eine grobe Einordnung der allgemeinen Entwicklung, die im Einzelfall variieren kann.2 Sehen wir uns daher an, wie sich unsere Töchter über die Zeit entwickeln, bevor wir darauf blicken, wie wir sie in der individuellen Entwicklung unterstützen können.

Schon im ersten Lebensjahr erforscht ein Kind mit Neugierde den eigenen Körper. Dabei werden manchmal auch die Intimorgane zufällig berührt, und das Baby macht sinnliche Erfahrungen damit, genauso wie mit vielen anderen Selbstberührungen und Erkundungen. Schon bei Babys kann es zu einer Erektion oder zum Austritt von Vaginalflüssigkeit kommen.

Bereits hier legen wir einen wichtigen Grundstein für das (körperliche) Selbstbild: Besonders im ersten Lebensjahr (aber auch noch später) erfährt das Baby durch die Resonanzen mit seinen Bezugspersonen einerseits, dass es ein eigenständiger Mensch ist, und andererseits, wer es ist. Der Begriff Resonanz meint hier, dass sich die »Aktivitätszustände eines Menschen (sein ›Klingen‹) […] auf einen anderen übertragen«3 können. Dieses Mitklingen verändert uns. Als Erwachsene kennen wir dies zum Beispiel, wenn die gute Laune eines anderen Menschen ansteckend ist, wir mit traurig werden oder auch unsere Gestik und Mimik an das Gegenüber anpassen. Wir nehmen eine Stimmung auf, zeigen, dass wir wahrgenommen haben, und geben mit unserer persönlichen Note zurück, wie wir das Gegenüber wahrnehmen. Mit dem Baby gehen wir als Bezugspersonen ebenso in Resonanz. Das Baby speichert die Informationen, die in den Resonanzen enthalten sind, und diese bestimmen das Selbstbild, das sich in den ersten Lebensjahren im Gehirn verfestigt.4 Die Art unserer Resonanz prägt also das Kind, und gerade hier gibt es häufig geschlechtsspezifische Unterschiede, wie wir beispielsweise bereits in Bezug auf die Reaktion auf das Weinen von Babys gesehen haben. Aber auch unser Umgang beispielsweise mit den kindlichen Ausscheidungen vermittelt bereits dem Baby etwas über den Umgang mit seinen Intimorganen: Ist »da unten« alles immer nur »ih«, oder werden Körperteile von Anfang an benannt und respektvoll behandelt? Auch durch andere äußere Faktoren beeinflussen wir schon früh, wie sich das Kind sieht und erlebt: Wird es in besonders niedliche, mädchenhafte Kleidung gesteckt? Schon für die Kleinsten gibt es enge Stretchjeans in den herkömmlichen Kinderbekleidungsabteilungen, die die Aktivitäten eher behindern und damit indirekt schon auf das kindliche Verhalten Einfluss nehmen.

In der Kleinkindzeit werden sich Kinder ihres eigenen Körpers bewusster und beginnen, körperliche Unterschiede wahrzunehmen. Sie interessieren sich daher auch für die Körper anderer Menschen: nicht nur anderer Kinder, sondern auch der Eltern, Geschwister, anderer Familienmitglieder oder Menschen, die sie auf der Straße sehen. Sie stellen Fragen über die Körper anderer, machen Feststellungen – auch in der Öffentlichkeit. Je nach eigenem Schamempfinden ist das manchmal gar nicht so leicht zu begleiten. Wenn das Kind zum Beispiel plötzlich in der Bahn fragt: »Hat die Frau da ein Baby im Bauch?« – und damit eine dickere ältere Dame meint. Durch unsere Reaktion lernen die Kinder bereits, was kulturell beziehungsweise in der Familie schambehaftet ist und was nicht. Für einen guten Umgang mit sich selbst und anderen ist es deswegen schon hier wichtig, dass wir unsere Kinder nicht nur mit den richtigen Worten vertraut machen, sondern auch unser eigenes Schamempfinden reflektiert haben. Nach und nach entwickeln auch Kinder in Auseinandersetzung mit der Umwelt ein Gefühl für die eigene Privatsphäre und für die Schamgefühle anderer. Dies umso mehr, wenn Kinder in dieser Zeit auch damit beginnen, ihre Intimorgane anderen zeigen zu wollen und sich selbst in unterschiedlicher Weise stimulieren.

Aus der Beratungspraxis

Carola ist wegen des Verhaltens ihrer Tochter Minna (3,5 Jahre) verunsichert: Nachdem die Kinder im Kindergarten »Doktorspiele« gespielt haben, hat Minna dieses Spiel in den weiteren Freundeskreis eingebracht und sich bei einem Treffen mit einer Freundin ausgezogen und sie aufgefordert, das auch zu tun, damit sie sich gegenseitig ansehen können. Die Mutter dieser Freundin war davon nicht begeistert, und Carola hat nun Angst, dass ihre Tochter aufgrund ihrer »Freizügigkeit« ausgeschlossen wird. Ihr selbst ist es auch unangenehm, dass Minna mit ihren Intimorganen so offen umgeht, und sie fragt sich, ob die älteren Kinder im Kindergarten zu übergriffig waren, ob mit Minna generell etwas nicht stimmt und wie sie sich dazu verhalten soll. Es hilft Carola, zunächst zu erfahren, dass Minnas Entwicklung ganz normal ist und wie sie dennoch mit ihr ins Gespräch über Grenzen von sich und anderen kommen kann.

Das Interesse für den eigenen Körper und dessen Erkunden sind vollkommen normal. Auch, dass das Erkunden mit anderen Kindern zusammen geschieht. Wichtig ist, dass Kinder dafür einen geschützten Raum zur Verfügung haben und selbst vor Übergriffigkeit – durch Erwachsene, aber auch andere Kinder – geschützt sind. Das kann im Kindergarten ein ruhigerer Bereich sein, auf den Kinder verwiesen werden, wenn sie diese Spiele machen wollen, oder auch zu Hause das Kinderzimmer statt des Wohnzimmers. Auch im öffentlichen Raum wie in Bahnen und Bussen können wir den Kindern erklären, dass wir wissen, dass sie ihren Körper gern berühren, dass dies aber nicht der richtige Ort dafür ist. Auch die Paar- und Sexualtherapeutin Ina-Maria Philipps rät dazu, den Kindern Orte zur Verfügung zu stellen, an denen das Schamgefühl anderer nicht verletzt wird, wenn sie sich und/oder andere Kinder gemeinsam erkunden möchten. Die freundliche Aufforderung, sich vor und nach solchen Erkundungen die Hände zu waschen, hält sie ebenfalls für angemessen.5

Körpererkundungsspiele zwischen Kindern sind normal, allerdings ist es schon hier wichtig, Kinder darin zu stärken, dass diese Art des Spiels nur in gegenseitigem Einverständnis und ausschließlich so lange stattfindet, wie alle Kinder sich damit wohlfühlen. Kein Kind darf zu Handlungen oder Berührungen aufgefordert werden, die es nicht als angenehm empfindet. Sollte es dabei zu Grenzverletzungen kommen, müssen die Bezugspersonen mit den Kindern darüber sprechen: mit dem Kind, das einen Übergriff erlebt hat, stärkend, schützend und auffangend. Und mit dem übergriffigen Kind aufklärend, indem über Selbstbestimmung und die Wahrnehmung von Signalen gesprochen wird.6 Auch im Familienkreis ist es wichtig, die körperliche Selbstbestimmung zu thematisieren und spätestens jetzt Familienangehörigen zu vermitteln, dass Kinder selbst bestimmen, ob und wann sie Berührungen, Streicheleinheiten und Küsse wünschen.

Dr. Melanie Büttner ist Therapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin. Zusammen mit dem Journalisten Sven Stockrahm geht sie im ZEIT-Online-Podcast »Ist das normal?« allen Fragen rund um das Thema Sex auf den Grund – aus einer feministischen, gesellschaftskritischen und diversen Perspektive. Dabei werden auch immer wieder Themen rund um Kinder und Jugendliche behandelt

Melanie, was bedeutet »Consent« im Zusammenhang mit Sexualität, und warum ist er so wichtig?

Consent bedeutet, miteinander einvernehmliche Entscheidungen darüber zu treffen, was beim Sex geschehen soll. Zu fragen: Ist es okay, wenn ich das jetzt mache? Fühlst du dich gut damit? Und zwar nicht nur einmal ganz am Anfang, wenn es darum geht, sich darüber zu verständigen, ob beide jetzt Sex wollen oder nicht – sondern bei jedem einzelnen Schritt, der weiter in die Intimsphäre des Gegenübers vordringt. Gerade für Menschen, die noch nicht viel darüber wissen, womit die andere Person sich wohlfühlt und womit nicht, ist das wichtig. Wenn man sich erst kurz kennt, zum Beispiel. Oder wenn man noch nicht viel darüber gesprochen hat, wem was beim Sex guttut. Man könnte zum Beispiel fragen: »Darf ich dich dort berühren?«, oder: »Ich würde dich so gerne küssen. Und du?« Oder bevor ich den Penis einführe, mich kurz rückversichern: »Okay für dich?« Außerdem kann man sich auch mal ausführlicher darüber unterhalten, wem was gefällt und was nicht. Was man vielleicht anders machen möchte als bisher, weil es heute nicht mehr stimmig ist. So kann man auch die gemeinsame Sexualität weiterentwickeln und lebendig halten. Das passiert noch zu wenig, weil viele Menschen im Kopf haben, dass Sex nur dann gut ist, wenn er keine Worte braucht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Sex wird besser, wenn beide sich in ihrem Wohlfühlbereich bewegen. Außerdem ist dann das Risiko nicht so hoch, dass jemand dabei etwas erlebt, womit es ihr oder ihm nicht gut geht.

Die Bedeutung von »Consent« zu verinnerlichen ist nicht erst wichtig, wenn Jugendliche auf die ersten sexuellen Beziehungen mit anderen Personen zusteuern, sondern sollte Inhalt während der gesamten Kindheit sein, damit die Bedeutung wirklich verinnerlicht und selbstbestimmt gelebt wird. Wie können Eltern dies von Anfang an einbringen?

Indem sie schon bei den ganz Kleinen auf Zeichen achten, mit denen diese signalisieren, dass es ihnen mit etwas, was wir tun, nicht gut geht. Das Weinen, der traurige oder geängstigte Gesichtsausdruck, der Wutanfall, das Wegschieben der Hand etwa bei einer unpassenden Berührung. Später das »Nein«, der Rückzug in sich selbst, das Weglaufen, die teilnahmslose Anpassung in allen möglichen Alltagssituationen. Es kann sein, dass das Kind sich deshalb so verhält, weil es etwas im Kontakt mit mir als unangenehm oder verletzend empfindet und sich schützen möchte. Dann darauf zu reagieren, sich einzufühlen, behutsam nachzufragen und dem Kind so zu ermöglichen, sein Empfinden in Worte zu fassen, das finde ich wichtig. Vielleicht vertraut es mir dann an, womit es ihm nicht gut geht, und ich kann nächstes Mal anders an es herantreten. So lernt das Kind nicht nur, dass es gesehen und gehört wird, sondern auch, dass es selbstwirksam ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich es später als jugendlicher oder erwachsener Mensch auch wage, für mich einzutreten. Außerdem zahlt es sich aus, wenn Eltern ihren Kindern ein hohes Maß an Mitbestimmung zugestehen und auch kleine Entscheidungen im Alltag miteinander verhandeln, um einen Weg zu finden, der für alle passt. Das erscheint manchmal mühsam, ist aber so wichtig, nicht nur für die allgemeine psychische, sondern auch für die psychosexuelle Entwicklung. Wie soll ein Mensch, dem schon als Kind immer abverlangt wurde, sich anderen anzupassen und unterzuordnen, später in der Sexualität auf einmal klar spüren, was nicht gut für ihn ist, und sich selbstbestimmt für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen einsetzen?

In Anbetracht der Anzahl an Frauen, die im Laufe ihres Lebens Erfahrungen mit (sexueller) Gewalt machen, kann das Thema »Consent« für einige Mütter besonders sensibel sein. Was rätst du als Therapeutin Müttern, die selbst schon von Gewalt betroffen waren?

Kinder am besten schon im Kindergarten- und Grundschulalter über ihren Körper, ihre Grenzen und Sexualität aufzuklären ist sehr wichtig, auch weil es dabei hilft, sie vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Wenn Mütter in der Vergangenheit aber selbst Übergriffe erlebt haben, kann es sein, dass es sie später triggert, wenn sie sich dem Thema Körper und Sexualität zuwenden. Dann kann es schwierig sein, der Tochter die eigene Vulva und Vagina oder dem Sohn den Penis näherzubringen oder zu beschreiben, was beim Sex und bei der Empfängnis passiert. Wer das bei sich erlebt, kann sich Hilfe in einer Traumatherapie holen und Wege erarbeiten, mit solchen Triggersituationen umzugehen. Oder eine andere Person bitten, das Kind beim Thema Aufklärung zu begleiten. Jemanden, zu dem das Kind einen guten Draht hat und die oder der das verantwortungsvoll macht. Älteren Kindern kann man auch ein Buch an die Hand geben, das sie selbst lesen können. Wer unsicher ist oder mit Schamgefühlen zu kämpfen hat, könnte sich erst mal selbst mit einem Aufklärungsbuch an das Thema herantasten. Das hilft dabei, eine Sprache für sich zu finden, Wissen zu sammeln, ein gelöstes Verhältnis zum Thema Sexualität zu entwickeln und alles das dann an das Kind weiterzugeben.

Babys werden nicht mit der Fähigkeit zur Geschlechtsunterscheidung geboren: Sie eignen sich die Kategorien der Unterscheidung im Laufe der Jahre durch das, was sie erleben, an: welche Spielmaterialien in Verbindung mit einer Geschlechtszuschreibung zur Verfügung stehen, welche Kleidung, welche Farben bevorzugt werden. Auch lernen sie in dieser Zeit, welche Emotionen für welches Geschlecht mehr oder weniger erlaubt sind. Gerade in der Kleinkindzeit, in der Kinder ihr natürliches Bedürfnis nach Autonomie weiter ausbauen, gleichzeitig aber ihre Gehirnentwicklung noch nicht der eines erwachsenen Menschen entspricht und Emotionen noch wenig reguliert zutage treten, kann auch hier eine unterschiedliche Behandlung von Mädchen gegenüber bestimmten Gefühlen einen Einfluss auf die weitere Entwicklung nehmen: Werden ihnen Ärger oder Traurigkeit abgesprochen oder nicht ausreichend begleitet und unterstützt, kann das bis ins Erwachsenenalter hinein wirken. Die Gefühlsforscherin Dr. Carlotta Welding erklärt dazu: »Wenn man als kleines Kind gelernt hat, man dürfe negative Gefühle ausdrücken, wie man dies tut, und vor allem, dass die Umwelt darauf reagiert, kann man als Erwachsener auch besser mit negativen Gefühlen umgehen und sie zum Ausdruck bringen, indem man etwa […] erhobenen Hauptes zum Partner geht und ihm den Stapel schmutziger Teller vor die Füße stellt, ohne mit der Wimper zu zucken.«7

Auch im Vorschulalter haben Kinder weiterhin ein großes Interesse an ihrem eigenen Körper und an dem der anderen, auch die Themen Schwangerschaft, Geburt und Sexualität geraten mehr in den Fokus und werden bewusst nachgefragt. Kinder haben untereinander enge Freundschaften und genießen oft auch körperliche Nähe miteinander. Auch Masturbation ist ein Thema im Vorschulalter – viele Mädchen reiben sich an Gegenständen, im Bett an Kuscheltieren oder anderem –, gleichzeitig entwickeln Kinder ihr Schamempfinden weiter. Hier ist es wichtig, dieses absolut normale Verhalten nicht zu beschämen, sondern weiterhin über Möglichkeiten und Grenzen respektvoll aufzuklären, sodass Mädchen sowohl ein gutes Bild von ihrem Körper ausbilden als auch Schamgrenzen erlernen. Wie bei den Körpererkundungsspielen mit anderen Kindern sollten wir auch hier erklären, dass es völlig in Ordnung ist, den eigenen Körper zu erkunden, ihn als angenehm zu empfinden, dass aber ein passender Ort dafür gewählt werden sollte, um sich und andere zu schützen. Glücklicherweise haben wir die Zeiten überwunden, in denen Masturbation als schlechtes Benehmen oder gar krankheitsauslösend betrachtet und mit harten Strafen verfolgt wurde.

Im Vorschulalter werden die Rollen der erlernten Geschlechterkategorien dann erprobt und nicht selten auch etwas überspitzt. Das bringt Mütter, die es anders machen wollen, dann manchmal auch an ihre Grenzen.

»Die Klamotten haben sich mittlerweile von neutral in rosa Glitzer-tüll verwandelt, aber das entscheiden nicht wir Eltern, sondern unsere Töchter. Sie sollen frei sein. Frei sein, zu entscheiden, wie sie sich wohlfühlen. Und wenn bei unserer mittlerweile Fünfjährigen morgens das Klamottendrama ausbricht und sie mir traurig erzählt: ›Nein Mama, damit bin ich nicht hübsch genug‹, muss ich schon irgendwie meinen Ärger runterschlucken. Schon jetzt spürt sie in gewissem Maß den Druck der Gesellschaft, und ich möchte ihr andere Glaubenssätze mit auf den Weg geben.« Nina

Gerade jetzt sind Mädchen oft besonders »mädchenhaft« und überbetonen nicht selten das, was sie von der Kategorie, der sie sich zuordnen oder der sie zugeordnet wurden, bisher erfahren haben: Mädchen stehen eben auf Rosa mit Einhörnern und Glitzer. Der Einfluss der Gesellschaft, was als »mädchenhaft« gilt, ist hier sehr stark. Wenn Kinder aus diesen strengen Regeln ausbrechen, werden sie von anderen gleichaltrigen Kindern dafür kritisiert. Das kann sich negativ auf ihr Selbstbild und das Zugehörigkeitsgefühl auswirken. Die Professorin für Soziale Arbeit Dr. Petra Focks erklärt zu den Risiken von Geschlechternormierungen: »Bei anderen Kindern zeigt sich teilweise bereits im Kindergarten ein selbsteinschränkendes Verhalten: Mädchen* leben ihre Bedürfnisse nach Aktivität oder raumgreifendem Verhalten nicht aus, weil ›Mädchen eben nicht so sind‹. Ihre Aggression und auch Konfliktbewältigungsversuche richten sich bei einigen Kindern zunehmend ›nach innen‹, teilweise sogar gegen den eigenen Körper. Sie lernen mehr, sich anzupassen, als sich selbst zu behaupten.«8 Auch im Spiel zeigt sich meistens eine recht strenge Trennung der Geschlechter bis zur Pubertät hin, und innerhalb der beiden Gruppen entwickeln sich unterschiedliche Spielstile, wobei bei den Mädchen der Schwerpunkt auf sprachlichem Austausch und Vertrautheit und Anerkennung von Erzieher*innen/Lehrer*innen liegt, während Jungen den Fokus unter anderem auf Bewegung und Wettstreit legen und damit die anfänglich nur kleinen Unterschiede immer stärker kultivieren.9 Gerade deswegen ist es wichtig, dass mit Mädchen sowohl in den Familien als auch in Institutionen sensibel und reflektiert im Blick auf Rollenbilder umgegangen wird, dass »typisches« und »untypisches« Verhalten hinterfragt und mit der Inszenierung des eigenen Geschlechts überlegt umgegangen wird.

Im Grundschulalter zeigen Kinder bereits ein stärkeres Schamgefühl und wollen immer weniger von anderen nackt gesehen, gewaschen oder an- und ausgezogen werden. Es ist wichtig, ihnen diese Freiheit und Selbstbestimmung zu ermöglichen, da auch sie ein Teil der Entwicklung ist. Auch hier sind wir wieder beim Thema Grenzen, und wir sollten es unserem Kind ermöglichen, seine körperlichen Grenzen festzulegen. Auch das Thema Sexualität wird Erwachsenen gegenüber nicht mehr so offen nachgefragt, wie es noch in der Vorschulzeit stattfand, untereinander, also zwischen den Kindern, ist es aber weiter ein Thema.

Während früher die Geschlechterkategorien noch sehr starr waren und besonders auf bestimmte äußere Merkmale fokussierten, werden die Kinder nun flexibler und haben ein weiteres Verständnis der Kategorien »Mädchen« und »Junge«: Mädchen sind auch dann Mädchen, wenn sie im Schlabberlook mit Jeans herumlaufen und nicht mehr rosa Prinzessinnenkleidchen tragen. Auch wenn wir Mütter das wissen, ist es dennoch manchmal noch notwendig, unsere Kinder darin zu stützen, wenn sie beispielsweise von der älteren Generation negative Kommentare bekommen, zum Beispiel: »So läuft doch kein Mädchen herum!« Doch gerade in Bezug auf das Angebot von Kleidung erreichen wir hier langsam ein brisantes Alter: Die Hosen werden skinny, die Shirts enger, bauchfrei mit oder ohne fragwürdige Schriftzüge. Während in der Jungenabteilung gemütliche Hosen hängen, in denen geklettert und getobt werden kann und in denen es ausreichend große Taschen gibt, um Dinge mit sich herumzutragen, sehen Mädchenhosen oft anders aus. Auch hier ist es sinnvoll, mit unseren Töchtern ins Gespräch darüber zu kommen, welche Kleidung wirklich sinnvoll ist, was sie beim Tragen eher einschränkt und warum – Kleidung bestimmt mit, wie wir uns fühlen, aber auch verhalten. Der Einfluss der Peergruppe wird stärker – gerade auch in Kleidungsfragen, weshalb es wichtig ist, ihnen ein gutes Selbstbewusstsein mitzugeben.

Zum Ende der Grundschulzeit beginnt bei vielen Kindern die Pubertät – und zwar erst einmal im Gehirn. Viele Eltern merken schon bei ihren neun- und zehnjährigen Töchtern, dass sie sich langsam verändern. Im Gehirn schüttet der Hypothalamus vermehrt Botenstoffe aus, die die Hirnanhangdrüse dazu animieren, die Hormone LH und FSH freizusetzen, welche wiederum Einfluss auf die Eierstöcke nehmen, die Östrogen und Progesteron bilden. Diese wirken dann sowohl auf die körperliche Entwicklung als auch auf den Zyklus: Das Östrogen ist zuständig für das Wachstum von Gebärmutter und Brust, regt die monatliche Eizellreifung an und sorgt für die Öffnung des Gebärmutterhalses, durch den später Spermien in die Gebärmutter gelangen können.10 Mit etwa zehneinhalb Jahren beginnt bei vielen Mädchen langsam das Brustwachstum. Daneben nimmt Östrogen aber auch Einfluss auf den Körper und steuert die Einlagerung von Fettzellen an den Hüften, dem Bauch, den Brüsten, bindet Wasser, schützt das Gewebe und nimmt Einfluss auf den Glukosestoffwechsel. Das Hormon Progesteron sorgt für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, wirkt aber auch beruhigend und entspannend. In der zweiten Zyklushälfte sorgt es so dafür, dass die Person im Falle einer eingetretenen Schwangerschaft etwas ruhiger und langsamer ist. Wann genau die Menstruation einsetzt, ist unterschiedlich: Der erste Eisprung findet erst statt, wenn der Zyklus etwas regelmäßiger geworden ist.

Der erwähnte hohe Östrogenspiegel ist es auch, der die Pubertät heute früher beginnen lässt als früher: Durch unsere heutigen Rahmenbedingungen und veränderte Ernährungsgewohnheiten setzt die Pubertät früher ein, auch Stress und epigenetische Veränderungen nehmen Einfluss.11 Wenn wir uns also fragen: »Kann meine zehnjährige Tochter schon in der Pubertät sein, auch wenn ich erst mit 13 angefangen habe?«, ist die Antwort: Ja, das ist möglich. Auch hier ist es wichtig, unser Kind wieder individuell zu betrachten und nicht mit sich selbst oder anderen zu vergleichen. Gerade Töchter, die früh mit der Pubertät beginnen und die körperlichen und psychischen Veränderungen erleben, brauchen einfühlsame Zuwendung und Begleitung. Der Körper verändert sich, und das ist nicht immer einfach: Auf einmal sprießen Pickel, Körperhaare wachsen, und der Körpergeruch verändert sich. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst als Mutter sind, denken wir vielleicht auch manchmal: Mein armes Kind, wie siehst du gerade aus! Hier weiterhin zu stärken, zu bekräftigen und auch die Enttäuschung und manchmal die Wut auf die Veränderung – gerade im Vergleich zur Schönheitsnorm – anzunehmen ist nicht immer leicht.

Viele Eltern haben den Eindruck, dass sie ihrer Tochter nun wortwörtlich beim Wachsen zusehen können. Ihr Körper und ihr Verhalten verändern sich, da sowohl das Gehirn sich umstrukturiert und neu organisiert als auch die Hormone Einfluss auf die körperliche Entwicklung nehmen. Die Wirkung des Östrogens und die Einlagerung von Fettzellen sind in dieser Zeit für Mädchen manchmal mit Problemen behaftet: Ihr Körper rundet sich, während vielleicht andere noch in die »Skinny Jeans« passen. Je nach vorherrschenden Schönheitsnormen und sozialem Druck kann diese normale Entwicklung sich auf das Selbstbewusstsein und das eigene Körperbild auswirken und den Druck zur Anpassung an die frühere Körperform erhöhen. Hier ist eine sensible Begleitung notwendig.

Im Jugendalter findet wieder eine stärkere Fokussierung auf die jeweilige Geschlechtskategorie statt, was Mädchen meist über Äußerlichkeiten tun, beeinflusst durch Bilder und Vorstellungen ihrer jeweiligen Bezugsgruppe. Sie gleichen ihre eigene Erscheinung mit der ihrer Vorbilder ab und versuchen sich gegebenenfalls an die vorherrschenden Bilder anzupassen. Aber nicht jedes Hadern mit dem eigenen Körper ist gleich eine Essstörung. Wenn du allerdings merkst, dass deine Tochter ihr Essverhalten stark verändert und die Nahrungsmenge und/oder die Nahrungsbestandteile besonders in den Blick nimmt und/oder versucht, durch exzessiven Sport ihren Körper zu verändern, sich ihre Essgewohnheiten unregelmäßig entwickeln, sie abnimmt und/oder ihr Gewicht vermehrt kontrolliert, solltest du wachsam bleiben und bei Anhalten der Symptomatik eine Fachperson hinzuziehen.

Die körperlichen Veränderungen sind manchmal auch schmerzhaft: Sowohl das Brustwachstum als auch das sonstige körperliche Wachstum können sich streckenweise unangenehm bis schmerzvoll anfühlen – das sollte ernst genommen werden. Gerade das Wachstum der Brüste wird sehr unterschiedlich erlebt und von den Kindern beobachtet: Einige freuen sich darüber, für andere ist es noch ungewohnt. Vielleicht wachsen die Brüste unterschiedlich, was völlig normal ist, aber dennoch beim Kind zu Verunsicherungen führen kann, gerade auch im Vergleich mit anderen. Oft zeigen sich die Mädchen nicht mehr nackt vor uns – was völlig okay ist –, weshalb wir es vielleicht zunächst gar nicht mitbekommen. Deswegen ist es umso wichtiger, immer wieder Bereitschaft und Möglichkeiten für vertrauliche Gespräche anzubieten: Mutter-Tochter-Tage oder -Abende können eine gute Zeit sein, um über solche Themen zu sprechen. Auch in Bezug auf die nun langsam ins Blickfeld kommende Bekleidung ist eine gute Begleitung wichtig: Das Mädchen sollte bestimmen, wann und ob es ein Bustier benötigt und bestenfalls in einem Fachgeschäft die erste Beratung dazu bekommen: 80 Prozent der Frauen tragen die falsche BH-Größe,12 was langfristig sogar zu gesundheitlichen Beschwerden wie Rücken- und Kopfschmerzen, Verspannungen und Auswirkungen auf das Bindegewebe führen kann. Deswegen ist es gut, von Anfang an eine sichere Basis zu legen und unseren Töchtern zu zeigen, wie wichtig die passende Auswahl eines Bekleidungsstücks ist, das viele Menschen täglich tragen.

Die Interessen verändern sich langsam, das kindliche Spielen lässt nach, und es kommen neue Themen, Interessen und Hobbys dazu. Auch das moralische Urteilen verändert sich unter dem Einfluss der Gehirnentwicklung und der Ausbildung des für das rationale Handeln zuständigen präfrontalen Kortex: Unsere Kinder machen sich neue Gedanken über Gerechtigkeit und Konsequenzen ihres Handelns. Sie stellen vorgegebene Regeln infrage und fordern echte Gerechtigkeit ein.13 Das sexuelle Interesse steigt nun ebenfalls an, unsere Kinder haben vielleicht sexuelle Fantasien und beginnen, sich sexuell zu erproben. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt in ihrer wiederkehrenden Studie im Jahr 2020 an, dass »junge Frauen deutscher Herkunft […] im Alter von 17 Jahren im Durchschnitt zu knapp 70 Prozent das ›erste Mal‹ erlebt« haben.14 Dabei sind – im Gegensatz zur häufigen gesellschaftlichen Meinung – Jugendliche heute später sexuell aktiv als noch vor zehn Jahren.

Sowohl für unsere Töchter als auch für uns Mütter ist das manchmal nicht so einfach: der Abschied von der Kindheit und der stetige Übergang ins Erwachsenenalter. Auf einmal spüren wir, dass der Kreis (siehe Abbildung S. 111) wirklich viel größer wird. Es hilft, zu wissen, dass dieser Kreis aber dennoch besteht und wir als Erwachsene weiterhin der Nähe- und Zuwendungspunkt sind, zu dem unsere Kinder zurückkehren und wo wir sie mit offenen Armen empfangen.

Auch die emotionsverarbeitenden Areale im Gehirn verändern sich unter dem Einfluss von Hormonen in der Pubertät noch einmal. Das kann diese Zeit zu einer Herausforderung für Eltern machen, wenn Stimmungsschwankungen ausgehalten und/oder begleitet werden wollen. Dabei sollte nicht jede Stimmungsschwankung, nicht jeder Rückzug gleich mit einer beginnenden Depression assoziiert werden, aber es ist gut, das seelische Wohlbefinden im Blick zu haben: Ändert sich das Verhalten gravierend, verliert das Kind das Interesse an geliebten Tätigkeiten und/oder vernachlässigt es die früheren Sozialkontakte immer mehr oder spricht es in besonderer Weise über das Thema Tod und Sterben, sollte der Blick geschärft und gegebenenfalls professionelle Hilfe hinzugezogen werden.

Nicht nur Stimmungsschwankungen sind manchmal anstrengend zu begleiten, auch riskantes Verhalten kommt in der Pubertät häufiger vor. Auch das ist entwicklungsbedingt, denn die emotionalen Hirnregionen werden besonders stimuliert, während der regulierende frontale Kortex noch nicht ausgereift ist.15 Piercings, Tattoos, abenteuerlustige Unternehmungen werden auf einmal ein Thema und von den Jugendlichen oft ganz und gar nicht als problematisch betrachtet. Viele Eltern haben zudem ein Problem damit, dass ihre Kinder nicht mehr zu bestimmten Zeiten ins Bett gehen: abends ewig auf, morgens müde. Was zunächst wie trotziges Teenagerverhalten wirkt, hat aber tatsächlich auch mit den Hormonen zu tun: Die Professorin für Entwicklungspsychologie Dr. Eveline Crone erklärt: »In der Pubertät schüttet der Körper das Schlafhormon Melatonin immer später aus, wodurch sich der Bio- und damit der Schlaf-wach-Rhythmus der Jugendlichen verändert.«16 Unser Schulsystem ist daran leider überhaupt nicht angepasst, was dann zu Konflikten mit den Eltern und auch der Schule führen kann, die aber eigentlich in der normalen Entwicklung begründet liegen.

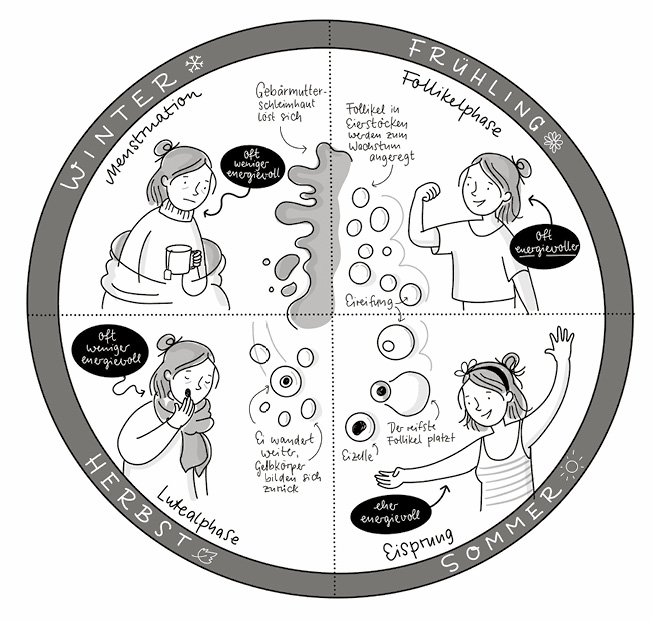

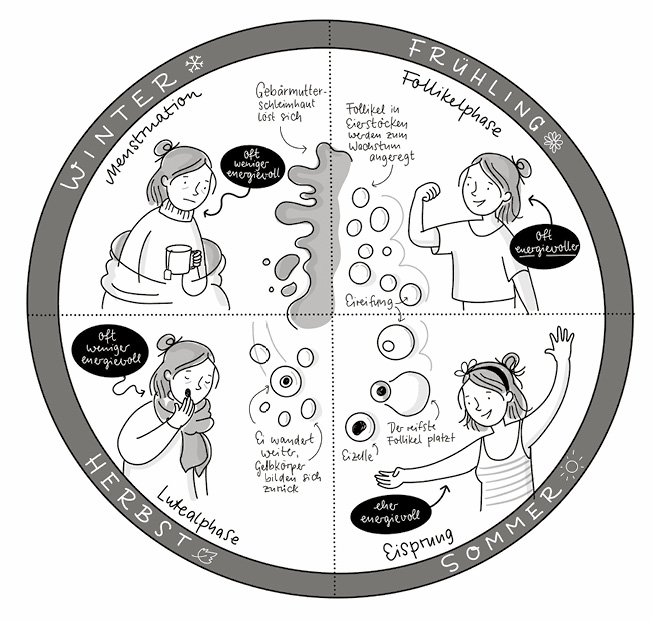

Schon in Bezug auf das oben erwähnte Östrogen und Progesteron haben wir gesehen, dass Hormone sich auch stark auf das Verhalten auswirken können. Unser Zyklus beeinflusst unser Denken und Handeln – und das unserer Töchter. Ein Zyklusbewusstsein kann daher hilfreich sein, damit unsere Töchter von Anfang an lernen, mit den hormonellen Einflüssen umzugehen, und sich diesen Neuerungen nicht hilflos ausgeliefert fühlen. Es ist ein Teil der Selbstfürsorge, zu verstehen, wie es dem Körper und der Psyche wann geht und was wir tun können, um uns im Wohlbefinden zu unterstützen. Wir sind nicht jeden Tag in der gleichen Stimmung, unsere Stimmung kann durchaus vom Zyklus beeinflusst werden. Wir können unseren Töchtern zeigen, wie sie ganz bewusst mit diesem Wissen umgehen können. So können sie beispielsweise in der energievollen Eisprungphase einen Ausflug mit körperlichen Anstrengungen planen, während für die Zeit der Menstruation eher ruhige Aktivitäten wohltuend sind, auch wenn Sport durchaus auch gegen Menstruationsbeschwerden helfen kann. Während die Vogue beispielsweise erklärt, wie und warum das Sporttraining dem Zyklus angepasst werden sollte,17 haben die meisten Sportlehrer*innen davon noch nie etwas gehört und bieten Unterricht für alle an – wobei Kinder und Jugendliche mit einem Zyklus dabei benachteiligt werden können. Die Menstruationsaktivistin Franka Frei erklärt entsprechend: »PMS wird viel zu oft als ›Leiden‹ verstanden. Dabei kann es – mal etwas anders betrachtet – auch als ziemlich intelligentes körpereigenes Kommunikationstool genutzt werden. […] PMS ist nicht zwingend schlecht. Im Gegenteil. Der Körper sagt Bescheid, wann die Tage kommen und was er jetzt braucht.«18

Das Wissen um die körperlichen Veränderungen und den Zyklus ist sowohl für uns Eltern als auch für unsere Töchter wichtig: Durch dieses Wissen können körperliche Symptome und auch psychische Entwicklungen besser verstanden werden. Wie wir in Teil 1 dieses Buches sehen konnten, ist die Medizin in Bezug auf Mädchen und Frauen ziemlich im Rückstand. Viele von uns haben wahrscheinlich selbst noch gehört, dass »Menstruation keine Krankheit ist« oder gesagt bekommen: »Stell dich nicht so an, alle Frauen erleben das!« Heute wissen wir, dass viele Frauen unter Endometriose leiden, eine Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle auftritt und vorwiegend im Bauchraum zu finden ist, wo sie »fleckige Herde« oder knotige Strukturen bildet. Sie kann symptomlos verlaufen, aber es kann dabei auch zu starken Schmerzen bei der Menstruation, Unterbauchschmerzen, Problemen mit dem Stuhlgang und/oder der Blasenentleerung kommen, zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und zu unerfülltem Kinderwunsch.19 Diese Symptome können schon ab der ersten Menstruation auftreten. Die Angaben zu dieser Erkrankung schwanken: Während die Endometriose Vereinigung Deutschland e. V. angibt, dass 8 bis 15 Prozent der Personen mit Gebärmutter in Deutschland zwischen Pubertät und Wechseljahren an Endometriose erkranken,20 gibt das Endometriosezentrum der Universitätsklinik Franken an, dass 4 bis 30 Prozent betroffen sind.21 Festhalten können wir an dieser Stelle auf jeden Fall schon einmal: Wenn unser Kind im Zusammenhang mit der Menstruation Schmerzen hat, sind diese immer ernst zu nehmen, auch wenn wir früher andere Erfahrungen gemacht haben oder gleichaltrige Mädchen damit anders umgehen. Bei Schmerzen ist es immer wichtig, sich frühzeitig in ärztliche Behandlung zu begeben. Unabhängig davon rät die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Judith Bildau dazu: »Bitte wartet mit dem ersten Frauenarztbesuch nicht, bis eure Mädchen dringend Bedarf haben […]. Ich empfehle, bereits nach dem Einsetzen der ersten Menstruation ein ›Vorstellungsgespräch‹ bei einer Ärztin ihrer Wahl zu vereinbaren, weil dann der Weg dorthin einfacher und kürzer für sie ist, wenn sie tatsächlich einmal gynäkologische Probleme haben.«22

Auf den ersten Blick erscheint es ein wenig widersprüchlich: Unsere Töchter sollen psychische Widerstandfähigkeit erlangen, um mit Krisen (wie dem Wirken des Patriarchats) umgehen zu können, was eher ein wenig passiv klingt; und gleichzeitig sollen sie Widerspruch erlernen, um dem Patriarchat zu begegnen? Tatsächlich brauchen unsere Töchter (und wir selbst) beides: Resilienz, um nicht verletzt zu werden, und gleichzeitig Stärke, um sich durchsetzen zu können. Bei beiden Aspekten gibt es bestimmte Einflussfaktoren, die nicht in unserem Wirkungsbereich liegen, wie beispielsweise die Temperamentseigenschaften unserer Tochter oder auch intellektuelle Fähigkeiten. Wir werden aus einem eher zurückhaltenden Kind keine laute, wilde Kämpferin machen können – und müssen es auch nicht. Jedes Kind kann im Rahmen des eigenen Wesens für sich und andere einstehen. Manche sind dabei lauter und scheuen die Öffentlichkeit nicht, andere sind ruhiger und introvertierter. Für sich und die eigenen Belange eintreten zu können ist jedoch keine Frage des Temperaments – dieses bestimmt nur die Art, es zu tun –, sondern es kommt darauf an, gelernt zu haben, dass ich für mich eintreten darf, dass es richtig und wichtig ist und wie ich andere auf meine Anliegen aufmerksam mache. Introvertiertheit und Extrovertiertheit haben durchaus eine Verbindung zum Selbstwertgefühl: Extrovertierte Personen haben eine fröhlichere und optimistischere Grundstimmung, weshalb sie sich mehr soziale Unterstützung bei Problemen holen, was sich wiederum positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Introvertierte Personen sind hingegen etwas anfälliger für Selbstwertprobleme.23 Deswegen ist es so wichtig, wie wir mit unseren Kindern umgehen, damit sie ihre jeweilige Art als Stärke ansehen und Kraft aus dem eigenen Wesen schöpfen, statt durch Vergleiche eher auf Schwächen zu sehen.

Neben der genetischen Veranlagung in Bezug auf Intro- oder Extroversion sind nämlich die Kindheitserfahrungen besonders entscheidend. Gerade Kinder und Jugendliche haben aber in unserer Gesellschaft einen schweren Stand, anerkannt zu werden (Adultismus), und insbesondere Mädchen wird ein energisches Auftreten oft noch abgesprochen. Natürlich gibt es sie: die weiblichen Rollenvorbilder wie Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Amandla Stenberg und andere. Aber sie haben oft mit dem Widerspruch der Gesellschaft zu kämpfen, mit Hasskommentaren, Abwertung bis hin zu Drohungen – und zwar wesentlich mehr als junge Männer. Als die britisch-iranische Künstlerin Sarah Maple das Bild »The opposite to a feminist is an asshole« (»Das Gegenteil einer feministischen Person ist ein Arschloch«) veröffentliche, bekam sie ein Foto eines solchen Körperteils zugeschickt.24 Eines unter vielen Beispielen, wie mit selbstbewussten Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen wird (und das Ausmaß der Gewalt reicht bis zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen, Stalking und tätlichen Übergriffen). Sollen wir unseren Töchtern deswegen beibringen, zu schweigen? Nein, auf keinen Fall!

Uns Eltern kommt deswegen zur Stärkung unserer Kinder in einer solchen Gesellschaft eine besondere Rolle zu: Wir legen ihnen durch unser Verhalten eine Art Schutzmantel um, der sie stärkt. Und wenn wir unsere Töchter gemeinsam stärken und Erziehung dahingehend verändern, werden es immer mehr Mädchen und Frauen sein, die auf ihre Art und Weise selbstbewusst und energisch auftreten. Die Psychologin Stefanie Stahl erklärt dazu: »Ein Kind zum Beispiel, das in der Schule gehänselt wird, wird in einem guten Elternhaus ganz anders aufgefangen und beraten als ein Kind, das weniger verständnisvolle Eltern hat. Das Hänseln, also der negative Einfluss, der nicht durch die Eltern, sondern durch Mitschüler verursacht wurde, kann durch verständnisvolle Eltern erheblich gemildert werden. […] Auch der Zuspruch von Gleichaltrigen, Lehrern oder anderen Bezugspersonen kann viel Gutes bewirken.«25

Sowohl für die Ausbildung der Resilienz als auch des Selbstwerts und der Widerspruchskultur ist ein demokratischer Erziehungsstil sinnvoll. Dieser Erziehungsstil »nimmt durch Regeln und Standards Einfluss auf das kindliche Verhalten. Wird von diesen abgewichen, reagieren Eltern berechenbar und konsequent. Sie sind den Kindern emotional zugewandt und fördern gleichzeitig auch die Selbstständigkeit des Kindes. Vorschläge und Bedürfnisse des Kindes werden angehört, und gegebenenfalls wird zugunsten dieser die eigene Meinung revidiert.«26 Mit dem, was wir in Teil 2 dieses Buches über Bindung gelesen haben, liegen wir also schon ziemlich richtig. Immer wieder kommen wir darauf zurück, dass es darum geht, Empathie zu zeigen, eine gesunde Kommunikationskultur zu haben und Kinder in ihrem persönlichen Wesen wertzuschätzen. Dass wir ihnen klarmachen, wie wichtig ein gesundes Netzwerk ist, und dass gerade wir Frauen Verbündete sind und uns nicht gegeneinander ausspielen lassen sollten.

Unsere Töchter sollten von Anfang an die Bedeutung des Miteinanders, des Sozialen, der Vernetzung erfahren, um nicht in die schon beschriebene Gefahr der patriarchalen Lateral Violence zu geraten und sich nicht beständig in Konkurrenz zu anderen Mädchen, Frauen und anderen wahrzunehmen. Wir können diese Vernetzung schon im Kleinen beginnen, indem wir kooperatives Spiel und kooperative Spiele fördern, statt Kinderspiele, die auf Leistung und Wettstreit fokussieren, zu bevorzugen. Unterstützende Netzwerke dienen sowohl dem Selbstwertgefühl als auch dem Aufbau von Resilienz und stärken den Rücken, um auch mal Widerspruch einzulegen: Es ist so viel einfacher, eine Meinung zu äußern, wenn man weiß, dass hinter einem Menschen stehen, die einen deswegen schätzen. Auch das ist Selbstfürsorge: ein Netz von Menschen um sich zu haben, mit denen man sich wohlfühlt und auf die man vertrauen kann. Mädchen- und Frauennetzwerke sind dafür da, sich gegenseitig zu motivieren, sich zu unterstützen durch die Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die alle einbringen. Öffentliche Mädchennetzwerke gibt es bereits in einigen größeren Städten, darüber hinaus spricht nichts dagegen, gerade an Schulen solche Netzwerke zur Vernetzung und zum Austausch zu gründen.

Aus der Forschung zum getrennten Unterricht von Mädchen und Jungen wissen wir bereits, dass es sich in einigen Themenfeldern positiv auswirkt, wenn Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden. Auch wenn das Ziel langfristig ist, binäre Strukturen und Rollenklischees zu beseitigen, kann es auf dem Weg dorthin – dem Beseitigen des Patriarchats – sinnvoll sein, zunächst Mädchen, ihre Vernetzung und den Aufbau des Selbstbewusstseins durch eigene Netzwerke zu stärken und so Lateral Violence entgegenzuwirken.

Im Zusammenhang mit der Stärkung des Selbstbewusstseins ist es auch wichtig, auf die Sprache an sich und das an vielen Stellen so bemäkelte Gendern zu blicken: Wenn wir unseren Töchtern beibringen wollen, dass sie eine Stimme haben, die gehört werden muss, dass sie beteiligt sind an dieser Welt, dass sie in ihr selbst wirksam sein können und sollen, müssen sie in der Sprache berücksichtigt werden. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es bisher nur wenige aktiv genutzte Wörter im »generischen Neutrum«, also sächliche Personenbezeichnungen, die unabhängig vom Geschlecht verwendet werden können. Im generischen Maskulinum, das im Deutschen vorherrscht, gehen Frauen allerdings unter, und nicht nur das: Es proklamiert auch, dass Männer immer gemeint sind, während Frauen erst herausfinden müssen, ob sie angesprochen sind.27 Beim generischen Maskulinum geht es also auch um eine Machtfrage. Auch hier sehen wir wieder, welche Parteien und Netzwerke sich aktiv gegen die Repräsentanz von Mädchen und Frauen beziehungsweise gegen Gerechtigkeit stellen, nämlich solche, die generell eine eher patriarchale Ausrichtung haben. Der »Kampf um geschlechtergerechte Sprache« ist kein Kampf um sprachliche Schönheit, sondern um den Erhalt des Patriarchats – und wir Frauen müssen ihn kämpfen: für uns und unsere Töchter. Allen anderen Meinungen und Protesten zum Trotz.

»Ich gebe zu: ich fand das Gendern am Anfang ganz schön anstrengend. Es hörte sich erst einmal komisch an, die kleine Pause, das Sternchen, mitzusprechen. Und auch das Suchen nach Wörtern im generischen Neutrum war erst einmal anstrengend: Studierende, Mitarbeitende. Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und auch gesehen, dass meine Kinder es mehr und mehr in ihren Sprachgebrauch übernehmen – allein durch mein Vorbild und weil wir darüber gesprochen haben. Jetzt weisen sie selbst auch andere darauf hin, sogar in der Schule. Und irgendwie fühlt es sich deswegen jetzt richtig gut an und gar nicht mehr so anstrengend. Es ist einfach normal geworden.« Susanne

Neben dem Fokus auf Kooperation ist es auch wichtig, Konflikte im Kindesalter zu begleiten, damit eine gesunde Streit- und Diskussionskultur entstehen kann. Unterschiedliche Meinungen sind nicht schlecht, auch nicht innerhalb einer Gruppe oder Familie. Sie bergen vielmehr die Chance, sich mit Themen differenziert auseinandersetzen zu können. Unabhängig vom Thema lernen Kinder durch Diskussionen, wie sie ihre Meinungen vorbringen können und welche Art von Kommunikation wirklich zielführend ist. In der Familie gerät dabei natürlich die Diskussionskultur der Eltern in den Blick, aber auch die Diskussionen zwischen Eltern und Kindern und die Begleitung von Streitigkeiten zwischen Geschwistern beziehungsweise dem eigenen Kind und anderen Kindern.

Im familiären Alltag gibt es unterschiedliche Arten von Diskussionen: Themen und Streitigkeiten, die sich plötzlich und recht unvorhersehbar entwickeln, und Grundsatzdiskussionen – gerade bei älteren Kindern. Erstgenannte Auseinandersetzungen sind oft eher emotionsgeleitet, und selbst wenn wir eigentlich ruhig und entspannt sind, geraten Erwachsene dabei manchmal in ein emotional schwieriges Fahrwasser und lassen sich mitreißen. Umso wichtiger ist es, auch die gezielten Debatten und Diskussionen zu zelebrieren: Während in der amerikanischen Kultur Debattierklubs fest verankert sind, ist es uns noch etwas fremd, fest geplante Diskussionen auszutragen. Doch genau damit können wir unsere Töchter stärken und ihnen gute Hilfsmittel an die Hand geben, im öffentlichen Diskurs nicht unterzugehen.

In ihrem Buch Anleitung zum Widerspruch erklärt die Journalistin Franzi von Kempis, wie wichtig es ist, zu Beginn einer Diskussion eine konstruktive Haltung einzunehmen und vom Prinzip des interpretativen Wohlwollens auszugehen: Wir versuchen, mit der wohlwollendsten Erwartungshaltung an die Person, mit der wir diskutieren, heranzugehen. Dieses Grundprinzip können wir bereits ganz am Anfang der Begleitung unserer Töchter umsetzen. Wir können in eine Streitsituation nicht mit einer eigenen Bewertung einsteigen, sondern erst einmal anhören, was die Kinder vortragen, und dann die gegenseitigen Absichten wohlwollend der jeweils anderen Person erklären – ein Grundsatz der gewaltfreien Kommunikation. Dieses Vorgehen können wir durch unser eigenes Handeln in den Kindern verankern, sodass es auch sie in ihren Konflikten leitet.

In Familienkonferenzen können wir gemeinsam Grundsatzdiskussionen führen: darüber, was von wem im Haushalt gemacht werden muss (wobei wir darauf achten sollten, dass alle Aufgaben zwischen den Geschlechtern gerecht verteilt sind), ebenso wie über die Taschengeldhöhe oder die Uhrzeit, zu der die Kinder abends nach Hause kommen sollen und was welche Person gerade braucht, um sich gut zu fühlen – und wie das zu vereinbaren ist. Vielleicht geraten wir dabei manchmal in einen inneren Konflikt, wenn unsere Kinder wirklich gute Argumente gegen unsere Ansichten vorbringen und wir eigentlich nicht von unserem Standpunkt abweichen wollen (schließlich haben wir verinnerlicht, dass Eltern immer recht haben): Wir fühlen uns unwohl mit dieser Widersprüchlichkeit in uns. Aber es ist okay und spricht nicht gegen unsere elterlichen Fähigkeiten, wenn wir uns von wirklich überzeugenden Argumenten zu einer Änderung der Meinung verleiten lassen. Dies besonders in Diskussionen mit Jugendlichen, wenn es um Themen geht, die wir vielleicht tatsächlich (noch) nicht ganz überblicken können, weil wir uns noch nicht damit beschäftigt haben.

Aus dem Leben mit Kindern

In der fünften Klasse von Sina haben die meisten Kinder schon ein Smartphone. Als sie zum zehnten Geburtstag das gebrauchte Smartphone ihres älteren Bruders geschenkt bekommt, freut sich Sina sehr. Natürlich möchte sie sofort in die WhatsApp-Gruppe ihrer Freundinnen eintreten. Sinas Eltern finden aber, dass in ihrem Alter WhatsApp noch nicht richtig ist. Ihr Bruder hat erst mit 14 ein Smartphone bekommen und auch nicht gleich WhatsApp (nutzt es aber mittlerweile). Sina ist wütend und fühlt sich aus ihrer Freundinnengruppe ausgeschlossen. Sinas Eltern verstehen die Gründe für den Ärger, wollen aber von ihren Bedenken bezüglich WhatsApp auch nicht abweichen. Schließlich finden sie eine Lösung: Sie sprechen mit den Eltern der Freundinnen und installieren den Messengerdienst Signal für alle als Alternative, wo die Mädchen eine neue Gruppe anlegen.

Die Welt unserer Kinder hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert und sie mit einigen Themen konfrontiert, mit denen wir vielleicht noch nicht in Verbindung gekommen sind – weil es sie schlichtweg zu unserer Zeit nicht gab und wir nun, in unserem Alter, nicht mehr die Zielgruppe sind. Die Abwehr gegenüber Neuerungen ist einerseits normal, weil wir gern an Erfahrungen und Altbewährtem festhalten, andererseits geschieht diese Abwehr manchmal auch aus Unkenntnis heraus: Wir wissen nicht viel über ein Thema und wissen daher auch nicht, was wir alles nicht wissen. So bilden wir uns ein Urteil, das auf geringen Informationen beruht. Wenn wir daher in einen Diskurs mit unseren Kindern einsteigen, sollten wir uns über die Themen, die ihnen wichtig sind, wirklich informieren, anstatt auf unserer Meinung aufgrund von Halbwissen und elterlicher Macht zu beharren: Informieren wir uns über Spiele wie Fortnite, unterschiedliche Messengerdienste, Gefahren von Piercings und/oder Tattoos, verschiedene Verhütungsmethoden und neue Menstruationsprodukte, bevor wir aufgrund von Halbwissen etwas ablehnen und damit die Diskussionskultur in unserer Beziehung zum Kind beschädigen. Es ist wichtig, unseren Kindern das Gefühl zu geben, dass sie wirklich gehört werden und wir sie auch im Streit wertschätzen. Dies stärkt nicht nur ihre Diskussionsfähigkeit, sondern ist auch eine soziale Ressource im Ausbau ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit: Fragen wir also wirklich interessiert nach in den Gesprächen, fragen wir nach, ob wir sie richtig verstanden haben, und seien wir nicht Richter, sondern ein ehrliches Gegenüber.

Mit zunehmendem Alter und dem Wandel des moralischen Urteilens werden die für Ungerechtigkeit sensibilisierten Mädchen nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch außerhalb für ihre Gedanken und Rechte eintreten. Auch hier können wir sie weiterhin unterstützen, indem wir ihnen ihre Empörung und das Ausleben dieser Empörung zugestehen: Es ist ein besonderes Recht, demonstrieren zu können und auf die Straße zu gehen, wenn wir eine Ungerechtigkeit wahrnehmen. Unsere Töchter sollten in diesem demokratischen Recht gestärkt werden und lernen, auch hier in Verbindung mit anderen gehen zu können. Der amerikanische Rechtsanwalt und Transaktivist Dean Spade bringt es mit den Worten auf den Punkt: »Lasst uns sanft zu uns selbst und zueinander sein und heftig, wenn wir gegen Unterdrückung kämpfen.«28 Jedes Jahr findet weltweit und auch in Deutschland beispielsweise der Women’s March statt, der für die Verteidigung von Frauenrechten und Intersektionalität steht. Daneben gibt es zahlreiche andere Vereinigungen und Protestaktionen. Gehen wir also gemeinsam mit unseren Töchtern für Gerechtigkeit und Frauenrechte auf die Straße und zeigen wir ihnen, dass genau dies auch ihr Recht ist.

In Diskussionen kommen wir irgendwann an ein Ende: weil wir eine Lösung, einen Konsens gefunden haben, weil eine Person nachgegeben hat, oder wir erreichen einen Punkt, an dem wir nicht mehr weiterkommen, weil wir uns von rationalen Argumenten und Konfliktlösungsstrategien entfernt haben. Dies ist der Punkt, an dem wir auch unsere eigene Grenze aufzeigen können. Und auch dies sollten wir unseren Töchtern vermitteln – nicht nur in Bezug auf ihren Körper, sondern auch in Bezug auf ihre Psyche: Es gibt Grenzen, die niemand überschreiten darf. Du musst dich nicht verletzen, niedermachen, beleidigen lassen. Niemand darf deine persönliche Integrität verletzen. Auch hier sind wir einerseits Vorbild darin, wie wir selbst als Erwachsene unsere Töchter behandeln, gleichsam ist es wichtig, ihre Selbstbestimmung zum Eigenschutz bewusst auszubauen und sie darin zu bekräftigen, dass auch für sie gilt: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.«

Reflexion: Diskussionskultur früher und heute

Was uns wesentlich daran hindert, unsere Töchter heute zu stärken und ihnen eine wirklich gesunde Diskussionskultur mitzugeben, ist die Erfahrung, dass wir gerade als Frauen selbst dies oft nicht erfahren konnten – und vielleicht bis heute unter anderem im beruflichen Kontext darunter leiden. Deswegen tauchen wir an dieser Stelle in eine Rückschau und in eine Vorschau ein: Wie habe ich selbst Diskussionskultur und Widerstandfähigkeit erlebt, und was will ich ganz persönlich meiner Tochter mitgeben? Schreibe nach dem Lesen dieses Kapitels auf, was du wirklich als Wunsch für die Begleitung deines Kindes gewonnen hast, und schreibe dir ein Mantra auf, das euch begleiten soll, beispielsweise: »Meine Tochter darf stark und widerborstig sein!« Erinnere dich im Alltag immer wieder regelmäßig an dieses Mantra, damit es als Handlungsbild in dein Denken übergeht.

Wenn du schon eine ältere Tochter hast, sprich mit ihr einmal über die Diskussionskultur in eurer Familie, aber auch darüber hinaus: Vielleicht macht sie heute schon ganz andere Erfahrungen als du damals? Vielleicht gibt es Themen oder Kontexte, in denen sie sich in Diskussionen unwohl fühlt, und ihr könnt gemeinsam überlegen, wie sie gestärkt werden kann.

Gerade in Bezug auf das Selbstwertgefühl und die körperliche Selbstwahrnehmung ist es wichtig, dass unser Augenmerk auf die Einflüsse gerichtet ist, denen Mädchen und Frauen ausgesetzt sind. Die Wahrscheinlichkeit für eine Depression steigt, wenn wir eine negative Einstellung zu uns selbst haben. Das Selbstwertgefühl von Mädchen leidet aufgrund der Schönheitsideale beispielsweise während der Pubertät mehr als das von Jungen, erklärt die Neurobiologin Prof. Dr. Lise Eliot29 und führt aus: »Sosehr uns daran gelegen ist, die ganze Vielfalt des Gefühlsspektrums bei unseren Söhnen zu fördern, so wichtig ist es, dass wir unseren Töchtern größere emotionale Widerstandsfähigkeit vermitteln, vor allem wenn sie in das raue Fahrwasser der Pubertät kommen.«30 Ein positives Selbstwertgefühl wird mehr durch Eigenschaften wie Stärke, Mut und Unabhängigkeit getragen, also jenen, die eher mit Männlichkeit in unserer Gesellschaft verknüpft sind, während die von Mädchen erwartete Warmherzigkeit und der Gehorsam nicht gerade dem Selbstwertgefühl zuträglich sind. Verbunden mit dem Erwartungsdruck der Normschönheit führt das zu einem noch größeren Druck. Die PR-Expertin und Body-Image-Aktivistin Melodie Michelberger schreibt in Bezug auf ihre eigene Entwicklung in der Jugend: »Nicht nur zu mir war ich streng, ich bewertete auch die Körper anderer knallhart. Ständig verglich ich mich mit anderen Mädchen; wenn ich in einen Raum kam, checkte ich zuerst, wie viele mehr wogen als ich. Als ob ich in einem unausgesprochenen Wettkampf stünde, bei dem ich die Richterin und Teilnehmerin war, von dem die anderen nichts wussten und in dem keine je gewann.«31 Damit bringt sie gut auf den Punkt, wie sehr sich der Schönheitsdruck nicht nur auf die eigene Psyche, sondern auch auf das Soziale auswirkt und wie der Schönheitsdruck die Verschwesterung mit anderen stört.

In Anbetracht dessen, dass wir allgegenwärtig von Bildern umgeben sind, die der Schönheitsnorm entsprechen, stellt sich für viele Mütter die nicht ganz leichte Frage: Was kann ich dagegen tun, dass das auf mein Kind in dieser Weise wirkt? In einer Aktion zum Weltmädchentag 2021 fordern Aktivistinnen über ein Video von Pinksstinks dementsprechend die Mode- und Beautyindustrie auf: »Liebe Modeindustrie, wenn ihr wirklich was für Frauen, Mädchen und non-binary people machen wollt, dann zeigt uns echte Menschen in verschiedenen Körpergrößen, wie sie selbstbewusst und – warum auch bitte schön nicht – selbstverliebt in die Kamera schauen. Hört auf, uns retten zu wollen, indem ihr die Mobbingvergangenheit von diversen Models ausschlachtet, bis auch wirklich alle einmal geheult haben. Zum Beispiel bei GNTM. Der Grund, warum Menschen wegen ihres Aussehens gemobbt werden, sind eure überzogenen Beauty-Standards. Also schafft doch einfach neue und lasst sie f*cking unkommentiert.«32 Es reicht also momentan nicht, nur darauf zu hoffen, dass sich langsam etwas ändert, denn es ist leider noch ein langer Weg, dass die medial vermittelten Botschaften sich wirklich ändern.

Dennoch gibt es einiges, was wir durchaus schon tun können, um den medialen Einflüssen die Stirn zu bieten. Zunächst fängt auch hier die Reise bei uns selbst an und bei der Frage, wie wir eigentlich mit unserem Körper umgehen und ihn bewerten und wie wir dies bei anderen tun: Wie sprechen wir vor unseren Kindern über den eigenen Körper und den anderer? Mache ich mich morgens »erst mal schön«, indem ich mich schminke? Erkläre ich beiläufig, dass ich gerade »ein paar Pfund zu viel auf den Hüften habe«? Und wie rede ich über andere Frauen in meiner Umgebung, vielleicht auch im Zusammensein mit Freundinnen? Schütteln wir den Kopf darüber, dass die Nachbarin aber »ganz schön zugelegt« hat, oder bewerten wir, dass eine Freundin »nie wieder ihre alte Figur zurückbekommen« hat nach den Schwangerschaften? Rümpfen wir die Nase über Körperbehaarung bei anderen?

Es ist ein Irrglaube, dass unsere Körper in ihrem Aussehen irgendwann unverändert bleiben sollten: Wir wandeln uns. Leben bedeutet auch körperlichen Wandel, und gerade als Gebärende unterliegen wir dem in besonderer Weise. Die Entwicklung nach der Schwangerschaft sollte nicht ausschließlich darauf fokussiert sein, zu seinem »alten Körper« zurückkommen zu müssen, sondern in einem gesunden Körper zu leben, der mit den Monaten der Schwangerschaft und vielleicht Stillzeit einem natürlichen Alterungsprozess und zudem besonderen Beanspruchungen unterworfen ist. Doch der Druck ist groß, unseren Körper quasi in einem Idealbild einzufrieren, und das betrifft alle Körperteile: Der kosmetische Eingriff mit der stärksten Wachstumsrate ist laut Frauenatlas die Schamlippenkorrektur.33 Hier spielt, wie wir gleich noch sehen werden, wahrscheinlich auch die Pornoindustrie mit ihren Körperbildern hinein. Und selbst neben den operativen Eingriffen tun wir viel, um uns anzupassen, was auch schon in der Kindheit beginnt: Längst haben Kosmetika für Mädchen die Drogerieregale erobert, und es gibt nicht nur Haarpackungen mit Erdbeerduft und niedlichen Häubchen für die Einwirkzeit, sondern auch Gesichtsmasken in Form von Tiergesichtern und kleine Schminktäschchen für Kinder. In den Spielzeugabteilungen finden wir »Das große Schönheitslabor« für Mädchen ab acht Jahren oder ein Experimentierset »Gesichtsmasken selbst machen«. Woran wir bei den gekonnt niedlich in Szene gesetzten Produkten nicht denken, sind nicht nur das Schönheitsideal, das wir damit befördern, und der Umstand, dass Selbstfürsorge oft fälschlicherweise mit Beautyritualen für Frauen übersetzt wird, sondern auch der Umstand, dass Kosmetikprodukte, die wir über Jahrzehnte auf die Haut aufbringen, tatsächlich oft nicht gesund sind: »Kosmetikprodukte enthalten häufig giftige Stoffe, darunter Blei und andere Schwermetalle, Parabene, Phthalate, Karzinogene, Neurotoxine, endokrine Disruptoren und Formaldehyde. In den USA applizieren Frauen durch die Verwendung von Kosmetika, Parfüm, Körperpflege- und Monatshygieneartikel Tag für Tag durchschnittlich 168 Chemikalien auf Gesicht und Körper«, hält Der Frauenatlas ebenfalls fest. Schwarze Frauen nutzen zusätzlich aufgrund des gesellschaftlich gesetzten weißen Schönheitsideals hautaufhellende Mittel, die oft Quecksilber und Steroide enthalten.34 Da achten wir Eltern darauf, dass unsere Kinder nicht zu viel vor dem Fernseher oder Computer sitzen, vielfältigen Hobbys nachgehen und sich gesund ernähren, aber bei der Schönheitspflege ist die Gesundheit weniger wichtig. Gerade wenn unsere Töchter größer werden, ist aber auch dies ein wichtiges Thema: Was ist eigentlich in der Kosmetik enthalten, die du dir in der Drogerie um die Ecke mit deinen Freundinnen kaufst und täglich ins Gesicht schmierst?

Natürlich ist es schwer, als mittelalte Mutter aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Wir sind mit dem Ideal aufgewachsen und tragen es in uns. Und nein: Wir müssen nicht, um feministische Mütter zu sein, auf einmal alles hinwerfen und unsere Körper lieben, wie sie sind, entgegen allen inneren Bildern davon, wie sie sein sollten. Wir müssen uns nicht die Körperbehaarung an allen Stellen wachsen lassen und aufhören, figurbetonte Kleidung zu tragen. Aber wir sollten uns der Wirkungsweise bewusst werden, die unser Handeln leitet, und in kleinen Schritten damit beginnen, den Druck etwas herauszunehmen. Wir können vermitteln, dass Selbstliebe oder zumindest -akzeptanz der Bewertung durch andere vorrangig ist. Wir können – gerade mit älteren Kindern – kritisch über unser eigenes Selbstbild sprechen und auch darüber, wo es herkommt. Wir können es lassen, ständig über unsere Diäten zu reden oder anderen dafür zu gratulieren, dass sie besser aussehen, abgenommen haben, viel frischer wirken. Ist das wirklich ein Gesprächsinhalt, den wir unter Frauen immer wieder auf den Tisch bringen müssen? Gibt es keine anderen Smalltalk-Themen? Und auch bei unseren Töchtern und ihren Freundinnen können wir andere Themen finden, um ins Gespräch zu kommen. Wir können thematisieren, wie Kosmetik hergestellt wird, was darin enthalten ist und welche gesunden Alternativen es gibt, wenn unsere Töchter sich unbedingt schminken wollen.

Wo wir jeweils ansetzen, ist auch hier individuell, und niemand anders als wir selbst kann beurteilen, mit welchen Vorstellungen wir so zu kämpfen haben. Womit wir aber anfangen können, ist, das traditionelle Schönheitsideal nicht von Kindesbeinen an zu befeuern mit »sexy« Kleidung für kleine Mädchen, mit Schönheitsexperimentiersets und Schminkpuppen. Wir können Kinderbücher auswählen, in denen diverse Körper abgebildet sind, können diverses Spielzeug kaufen und auch bei Kindermedien darauf achten, welche Werte und Ideale vermittelt werden. Wir können gemeinsam Orte wie eine Frauensauna, einen Hamam oder öffentliche Schwimmbäder aufsuchen, in denen unsere Töchter die Vielfalt an Frauenkörpern so erleben, wie sie eben ist: in verschiedenen Hautfarben, alt, jung, straff, schlaff, dick, dünn, faltig, glatt, dellig und alles dazwischen. Das tut uns selbst gut, weil unser Bild von Normschönheit jenseits von Medien und Instagram verändert wird, und es tut vor allem unseren Kindern gut, wenn sie mit echter Vielfalt aufwachsen.

Oder wie wäre es mal mit einem kritischen Fernsehabend zusammen mit einer älteren Tochter? Mit einer Strichliste, wie oft im Film Frauen nackt oder wenig bekleidet gezeigt werden und wie oft Männer – und wie diese Frauen dabei aussehen: nämlich oft normschön, weiß und ohne sichtbare Behinderung35. Und wenn wir schon gemeinsam Filme betrachten, können wir auch gleich den Bechdel-Test durchführen, den die amerikanische Cartoon-Zeichnerin Alison Bechdel entwickelt hat: Mit drei einfachen Fragen kann überprüft werden, wie sehr weibliche Stereotype in einem Film abgebildet werden:

Gibt es mindestens zwei Frauenrollen?

Sprechen sie miteinander?

Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann?

Auch wenn der Test keine Aussage über den Inhalt des Films und echte feministische Aspekte zulässt, ist er eine Anregung, die Abbildung von Frauen im Film zu hinterfragen. Die Psychologin Patricia Cammarata und der Medienkulturwissenschaftler Caspar Clemens Mierau gehen in ihrem Podcast »Mit Kindern leben« sogar noch etwas weiter und sprechen darüber, dass in Kinderfilmen der Vater oft nur dann die Carearbeit übernimmt, wenn die Mutter tot, erkrankt oder aus anderen Gründen abwesend ist.36

Aber zurück zum Beautythema: Beschäftigen wir uns auch einmal mit der Frage, wie wir das Wort »dick« oder »fett« verwenden: Ist es als Schimpfwort oder Abwertung gemeint oder eine wertfreie Beschreibung? Wenn wir unseren Kindern erklären, sie dürften eine dicke Person nicht als »dick« bezeichnen, vielleicht auch »nur« nicht laut in der Öffentlichkeit, vermitteln wir damit, dass diese Körperform etwas Negatives sei. Wer dick ist, darf auch als dick bezeichnet werden – es kommt aber auf unser Framing an. Die Aktivistin Melodie Michelberger schreibt dazu: »Als ich anfing, mich selbstbewusst mit dem Wort ›dick‹ zu beschreiben, wollte ich genau das üben. Ich wollte dieses kleine Wort, das ich bisher als Schimpfwort auf dem Schulhof und als besorgte Warnung aus dem Mund der Ärzt*innen kannte, neu bewerten. Ich will es wegen der und entgegen all den Beleidigungen und Verletzungen, die es ausgelöst hat, verwenden. Fake it till you make it. Ich will mich an das Wort gewöhnen und es erst einmal neutral und irgendwann vielleicht positiv meinen. Dieses Wort zu benutzen, das vorher so viel Scham hervorrief, ist für mich sehr empowernd. Es ist ehrlich. Und ehrlich befreiend.«37

Erhebe Widerspruch, wenn du dich angegriffen fühlst. Man gewöhnt sich daran, im Freundes- oder Familienkreis »kleinen Scherzen« über das Aussehen ausgesetzt zu sein – oder selbst über andere zu lachen. Aber auch das wirkt auf unsere Kinder ein. Du darfst für dich einstehen und erklären, dass du nicht möchtest, dass jemand »dich neckt« mit Scherzen über dein Aussehen. Wer dich liebt, sollte nicht über dich lachen. Liebe zeigt sich nicht durch Erniedrigung und Abwertung anderer.

»Ich war ein dickes Kind. Nicht hässlich, wenn ich mir heute Kinderbilder ansehe, aber eben dick. Mit zunehmendem Alter haben meine Eltern das auch thematisiert, wobei auch meine Mutter dick war und von meinem Vater oft abgewertet wurde für ihr Aussehen oder er hervorhob, wie schön schlankere Frauen wären. In meiner Familie wurde ich ›Pummelchen‹ genannt, irgendwie liebevoll, aber irgendwann war es mir auch unangenehm. Ich war etwa zehn Jahre, als ich die erste Diät machte – zusammen mit meiner Mutter – mit so einem Pulver aus der Apotheke, das in den Neunzigern modern war. Ich habe später in der Jugend dann auch wirklich abgenommen und war, wenn ich mir Fotos aus meinen Zwanzigern ansehe, schlank, auch wenn ich mich nie so gefühlt habe. Als ich aber eine eigene Tochter bekam, holte mich das Thema wieder ein. Sie war zeitweise auch etwas dick, und ich wehrte vehement ab, dass sie Spitznamen bekam wie ich oder irgendwer in ihrem Beisein kritisch über ihr Aussehen sprach. Dennoch hatte ich einen sorgenvollen Blick auf ihre kleinen Rundungen. Als auf Instagram mal jemand kommentierte, mein Kind ›sei aber pummelig‹, hat mich das sehr verunsichert.« Lily

Wir können unsere Töchter nicht abschirmen davon, dass sie mit Geschichten und Bildern konfrontiert werden, die eben dieses toxische Schönheitsideal unterstützen, aber wir können, solange unser Einfluss als Eltern noch den der Peergruppe überwiegt, eine gesunde Basis in ihrer Psyche dafür schaffen, sich und andere Frauen in ihrem Aussehen nicht beständig infrage zu stellen. Ja, es ist Arbeit, nach Alternativen zu suchen, und ja, es ist manchmal unangenehm, anderen Eltern erklären zu müssen, warum Prinzessin Lillifee nicht das beste Geburtstagsgeschenk ist, aber ja: Der Kampf gegen das Patriarchat und für eine gesündere Zukunft unserer Töchter ist auf diesen Ebenen auch noch zu führen.

Schon im vorangegangenen Abschnitt ging es um Integrität und Grenzen. Gerade wenn wir uns die Zahlen zu Gewalt an Mädchen und Frauen ansehen, bekommt dieses Thema noch einmal eine besondere Relevanz. Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen hängt nicht mit ihrem Aussehen zusammen: Mädchen und Frauen jeden Alters, jeder Körperform und jeglicher Art von Bekleidung sind (sexueller) Gewalt ausgesetzt. Das Schönheitsideal wirkt aber auf die Wahrnehmung ein: Zu oft wird Mädchen oder Frauen, die nicht dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen, nicht geglaubt, wenn sie Übergriffe benennen oder gar anzeigen wollen – oder eine Gewalttat wird damit »entschuldigt«, dass sie eben zu aufreizend angezogen waren: eine Umkehr von Opfer und Täter.

Gerade in den vergangenen Jahren hat sich mehr und mehr gezeigt, welche patriarchalen Machtsysteme sexuelle Gewalt befördern, sichtbar an der #metoo-Bewegung und den aufgedeckten Fällen sexueller Gewalt um Personen wie den Filmproduzenten Harvey Weinstein, den Sänger R. Kelly und den Schauspieler Bill Cosby. Diese hatten zwar schon jede Menge Vorläufer (auch hierzulande), aber noch nie war es zu einer einheitlichen und starken systemischen Anklage durch Frauen gekommen, wobei Deutschland noch am Anfang dieser Aufarbeitung steht, wie die Autorin und Feministin Margarete Stokowski schreibt: »Täter fühlen sich immer noch zu sicher, und Opfer haben oft noch zu viel Angst zu sprechen.«38

Um sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu verhindern und solche Übergriffe strukturell zu beenden, müssen wir vor allem eines tun: Verhindern, dass Menschen Täter werden. Dazu haben wir bereits in Teil 3 dieses Buches gesehen, dass toxische Maskulinität und die Erziehung von Jungen in einem patriarchalen System, das Frauen und Mädchen unterwirft, ein Problem sind. Der Schwerpunkt der Gewaltprävention liegt daher zu Recht auf den Personen, die Gewalt ausüben. Dennoch ist es wichtig, auch Mädchen von Anfang an zu stärken, ihre eigenen Grenzen klar aufzeigen zu können und zu dürfen.

Es fängt damit an, dass Kinder nicht überredet werden sollten, Küsschen und Umarmungen zu geben, und geht damit weiter, sie aufzuklären, dass sie im Kindergarten und in Freundschaftsbeziehungen ganz klar »Nein« sagen sollten, wenn ihnen etwas unangenehm ist. Gerade dem Kindergarten und anderen institutionellen Einrichtungen kommt hier eine wichtige Bedeutung zu, da es bei der Wahrung persönlicher Grenzen nicht nur darum geht, körperliche Übergriffe in Bezug auf intime Handlungen abzuweisen, sondern auch in anderen Bedürfnisbereichen auf die eigene Wahrnehmung achten und sie benennen zu können, zum Beispiel beim Essen: Wer satt ist, muss nicht weiteressen. Wer von einer bestimmten Person nicht auf die Toilette begleitet werden möchte, sollte eine alternative Möglichkeit angeboten bekommen. Wer nicht mehr Mittagsruhe halten möchte, sollte auch hier eine Alternative haben. Um Kinder zu stärken, müssen sie sich sicher sein können, dass sie eine körperliche und psychische Integrität haben, die berücksichtigt wird. Dies gilt in institutionellen Kontexten ebenso wie zu Hause.

In Bezug auf die Selbstbestimmung des Kindes benötigen wir auch hier wieder ein anderes Framing: Das »Nein« eines Kindes ist ein Entwicklungsschritt, der nicht mehr aus der Perspektive des Trotzes betrachtet werden sollte, sondern als bedeutender Meilenstein seiner Entwicklung. Das kindliche »Nein« ist ein Baustein auf dem Weg der Selbstbestimmung. Mit einem Nein grenzen wir uns ab, grenzen Gefühle, Wahrnehmungen und Wünsche ab. Erst durch das Nein haben wir auch einen freien Zugang dazu, Ja zu sagen, und auch dieses ist in Bezug auf die Selbstbestimmung wichtig: Wir müssen wissen, was wir wirklich wollen, was gut für uns ist. Dieses Ja zu uns selbst wird im Laufe der Zeit und gerade in Bezug auf die sexuelle Entwicklung im Jugendalter besonders wichtig. »Ja, das mag ich!«, »Ja, das möchte ich (mit dir) ausprobieren« oder eben »Nein, das gefällt mir nicht«. Wenn wir schon als Kinder erfahren haben, dass wir die Kompetenz besitzen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, auszudrücken und sie benennen zu können, können wir diese Sicherheit mitnehmen in unsere späteren Beziehungen. Und so, wie wir dies unseren kleinen Kindern zugestehen, sollten wir es auch unseren Teenagerkindern entgegenbringen.

Sexuelle Aufklärung ist wesentlich mehr als die Aufklärung über den Geschlechtsakt, Verhütung und Hygiene. Sie beginnt schon im Vorschulalter und entwickelt sich thematisch weiter mit der Entwicklung des Kindes. Leider ist die Sexualpädagogik, gerade in Schulen, noch sehr auf die drei oben genannten Aspekte fokussiert. Das an der Europa-Universität Flensburg initiierte Projekt »Teach Love« zur Weiterbildung von Lehrer*innen hält fest: »20 % der Lehrer*innen sagen, dass sie im Studium etwas zum Sexualkundeunterrricht gelernt haben, nur 8 % haben sich mit dem Thema sexuelle Gewalt beschäftigt, viele fühlen sich mit dem Thema alleingelassen. Während im öffentlichen und politischen Diskurs Diversität, Kulturalität, Sicherheit und psychische sowie physische Gesundheit in Bezug auf den Umgang mit der Sexualität immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist das Thema in der Lehrer*innenbildung und den Lehrplänen weder konkretisiert noch etabliert. Schulmaterial ist oftmals nicht mehr zeitgemäß.«39 Hier bedarf es dringend einer umfassenden Reform des Unterrichts und der Materialien, damit Jugendliche diese für die Sexualität wesentlichen Themen umfassend behandeln können – jenseits der Familie und unter fachkundiger Anleitung. In der Aufklärung steckt die Macht, aktiv sein zu können im Umgang mit Themen und auch mit sich selbst.

So ist zum Beispiel die Aufklärung über die Klitoris als Teil der Intimorgane noch nicht überall angekommen: Lange wurde sie in Schulbüchern falsch oder gar nicht abgebildet,40 wodurch sich Sex im Aufklärungsunterricht auf die Penetration der Vagina durch einen Penis fokussiert. Das Vorhandensein der inneren, fast 10 Zentimeter langen Schwellkörper, die zur Klitoris gehören und sich bei Erregung mit Blut füllen, anschwellen und sich an Vagina und Vulva schmiegen,41 wurde lange weder dargestellt noch thematisiert. Vielleicht ein Grund für die »Orgasmuslücke« bei Frauen und den Umstand, dass laut Umfrage 59 Prozent der Männer beim Sex immer zum Orgasmus kommen, aber nur 21 Prozent der Frauen.42 Jugendliche werden durch einen richtigen Unterricht also nicht »sexualisiert«, sondern aufgeklärt und darin bestärkt, auf sich und ihre Bedürfnisse zu achten.

»Bestimmte Themen sind mir gerade aufgrund des Geschlechts sehr wichtig. Das Kennen und die korrekte Bezeichnung des eigenen Körpers zum Beispiel – mir selbst wurde das nie beigebracht (vielleicht auch, weil ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, also einer ebenso ganz anders aufgewachsenen Generation). Ich merke selbst, dass die intimen Körperpartien bei mir irgendein Tabu auslösen, als dürfte ich sie nicht so benennen, und ich mich dabei unsicher und auf merkwürdige Art verschämt fühle.« Franziska

Wichtig ist deswegen auch, wie wir in den Familien damit umgehen und dass wir möglichst ein Klima schaffen, in dem von Anfang an offen über Sexualität gesprochen werden kann. Das ist in Anbetracht der Situation von Frauen und der oft erlebten Gewalterfahrungen und sexuellen Übergriffe nicht so einfach. Je nach Art der erlebten Gewalt könnten Themen oder auslösende Reize die Erinnerungen wieder hochkommen lassen. Viele Mütter haben den Impuls, ihre Töchter vor den eigenen Erfahrungen schützen zu wollen, und gehen eher defensiv mit dem Thema um: Schutz bedeutet für sie, zu versuchen, die Jugendlichen möglichst lang vom Thema Sex abzuschirmen. Gleichzeitig ist es aber gerade heute wichtig, Mädchen mit einer offenen Haltung zu begegnen, die der veränderten Welt entspricht. Es kann heilsam sein, auch in späteren Jahren therapeutische Unterstützung zur Verarbeitung eines Traumas zu erhalten, wenn wir als Mutter merken, dass unsere negativen Erfahrungen uns in der Begleitung des eigenen Kindes hemmen.

Gerade in Bezug auf die Sexualität sehen wir, wie unsere Töchter mit ganz anderen Welten konfrontiert werden: Während wir noch – selbst ohne eigene Traumata – leicht schambehaftet auf die eigene Vergangenheit blicken, in der wir vielleicht nicht einmal die eigenen Eltern nackt gesehen haben, geschweige denn mit ihnen über Sexualität reden konnten, wachsen unsere Jugendlichen heute in die Onlinedatingwelt hinein. Natürlich ist es wichtig, in diesem Zusammenhang über den Zugang zu Medien und mediale Sicherheit für Kinder und Jugendliche zu sprechen, aber nicht minder wichtig ist es, sich mit den Themen an sich zu beschäftigen, die heute ein Thema für Jugendliche sind. Wir müssen dazulernen und als Eltern in diese Welt eintauchen, um sie zu verstehen, die Probleme zu erkennen und an der Wurzel fassen zu können: Wenn wir die Augen davor verschließen oder ausblenden, mit welchen Sichtweisen auf Sexualität Kinder und Jugendliche aufwachsen, helfen wir ihnen nicht. Auch hier gilt: In unserer eigenen Aufklärung liegt die Macht, bewusst mit den Themen umgehen zu können.