CHAPITRE 6

Utopies réelles I :

pouvoir d’agir social et État

Dans les deux prochains chapitres, nous allons décliner un certain nombre de propositions utopiques concrètes qui tentent de satisfaire aux trois critères principaux suivants : premièrement, les dispositifs institutionnels concernés sont souhaitables lorsque nous les jugeons à l’aune des idéaux émancipateurs, démocratiques et égalitaristes que nous défendons. Deuxièmement, ils constituent des alternatives viables aux arrangements existants (en d’autres termes : ils sont en accord avec notre connaissance du mode de fonctionnement des institutions, et leur mise en œuvre ne produirait pas de conséquences négatives et non intentionnelles qui invalideraient les propriétés souhaitables de ces institutions ou les rendraient insoutenables). Troisièmement, ces propositions doivent contribuer à renforcer le pouvoir d’agir social, tel que nous l’avons pensé dans le chapitre précédent. Bien que le renforcement d’un tel pouvoir ne soit pas une condition nécessaire pour impulser une transformation institutionnelle qui vaille la peine d’être poursuivie, ce sont néanmoins ces types de changement qui, cumulativement, ont le potentiel de transcender le capitalisme.

Précisons qu’un quatrième critère, à savoir la faisabilité de la proposition, dont l’importance politique est considérable, ne fera pas ici l’objet d’une attention particulière. Nous partirons du principe que la plupart des propositions institutionnelles que nous examinerons ici sont assurément réalisables dans le contexte actuel et peuvent revêtir différentes formes. On remarquera ainsi que certaines ont déjà été mises en œuvre de manière limitée, ou bien sont politiquement à l’ordre du jour. En revanche, il nous faudra reconnaître que d’autres propositions ne semblent pas immédiatement réalisables, même s’il n’est pas difficile d’imaginer les circonstances qui favoriseraient leur réalisation à condition qu’elles mobilisent suffisamment de forces sociales. Il est vrai aussi qu’un petit nombre de propositions présentées dans les deux prochains chapitres apparaîtront comme politiquement ambitieuses et ont très peu de chances d’être mises en œuvre selon les modalités discutées ici. C’est le cas, par exemple, de la proposition de John Roemer que nous examinerons dans le chapitre 7 et qui défend l’idée d’un socialisme de marché fondé sur le principe de l’égale propriété (equal-ownership market socialism). Cependant, je crois qu’il est utile de réfléchir sur ces possibilités qui nous apparaissent, à première vue, irréalisables, à la fois parce qu’il est si difficile de prédire l’évolution des circonstances politiques dans les décennies à venir et parce que les logiques qui président à la conception d’institutions viables mais (apparemment) irréalisables peuvent aider à la formulation d’innovations réalisables.

C’est pourquoi nous adopterons deux stratégies pour explorer les conceptions et les propositions d’utopies réelles. La première est empirique et se focalise sur des cas concrets qui incarnent de différentes manières les principes visant à renforcer le pouvoir d’agir social, tels que nous les avons élaborés dans le chapitre 5. Une analyse complète de ces cas empiriques implique néanmoins un certain nombre de tâches préalables : montrer en quoi le cas étudié incarne le pouvoir d’agir social ; analyser de manière détaillée le mode de fonctionnement du dispositif institutionnel en question au sein de la réalité ; extraire les principes généraux qui sous-tendent la conception de ces dispositifs en vue d’en isoler les éléments abstraits ; cerner les conditions qui ont facilité la réalisation de ces cas empiriques ; et révéler enfin les contradictions, les limites et les dilemmes auxquels la conception d’une utopie réelle doit se confronter. L’un des principaux dangers que soulève ce type d’analyse est que l’étude de ces exemples concrets peut très vite dériver vers un discours de propagande. Lorsque les critiques radicales du capitalisme sombrent dans le désespoir et cherchent à tout prix des modèles empiriques qui valident leurs aspirations, l’optimisme illusoire peut alors triompher, au détriment d’évaluations plus objectives. L’autre danger, bien sûr, serait de basculer dans une forme de cynisme, car il existe une tendance lourde parmi les intellectuels à discréditer l’enthousiasme naïf. D’où la nécessité de forger des analyses de cas empiriques ni naïves ni cyniques, qui tentent de reconnaître pleinement la complexité de la situation, les dilemmes auxquels nous nous confrontons, ainsi que les potentialités réelles de ces efforts pratiques qui visent à renforcer le pouvoir d’agir social.

La deuxième stratégie d’analyse présentée dans ces chapitres est de proposer des modèles purement théoriques de dispositifs institutionnels entièrement nouveaux, non représentés dans la réalité du monde. Cela ne signifie pas que ces analyses s’interdisent de s’appuyer sur des preuves empiriques, car, en général, il existera toujours des phénomènes empiriques pertinents pour la compréhension de ces propositions. Mais le cœur même de cette analyse concerne l’élaboration d’une structure logique fondée sur des prémisses explicites et des arguments théoriques. Là encore, la tâche critique consiste à se confronter directement aux dilemmes, aux limites et aux problèmes. L’idée est d’ériger ces modèles en modèles d’utopies réels, tout en sachant à l’avance que la mise en œuvre de tout dispositif préétabli produit des conséquences non intentionnelles. C’est pourquoi une analyse théorique complète tentera également d’en prévoir les effets.

L’ensemble des propositions que nous examinerons dans ces deux chapitres ne constituent pas un projet institutionnel complet favorisant l’avènement du socialisme ou la venue d’une autre alternative globale aux structures et institutions sociales existantes. Ces propositions ne constituent pas non plus un programme politique cohérent pour un parti politique anticapitaliste. Bien que je pense que les nombreux dispositifs institutionnels que nous examinerons puissent et devraient nourrir les programmes politiques qui souhaitent promouvoir un égalitarisme démocratique d’inspiration socialiste, j’estime néanmoins que le contenu de la discussion présentée ici souffre de nombreuses lacunes. Dans la mesure où le renforcement du pouvoir d’agir social, tel que nous l’avons décrit dans le chapitre précédent, implique l’État, nous commencerons alors par examiner des propositions d’utopies réelles qui approfondissent la démocratie à l’intérieur même de la logique étatique. Le chapitre suivant examinera les dispositifs favorisant de nouvelles institutions économiques.

Trois formes institutionnelles de démocratie1

L’idée abstraite de démocratie qui renvoie au « gouvernement du – et par – le peuple » peut se concrétiser dans des systèmes de gouvernement selon trois formes institutionnelles principales : la démocratie directe, la démocratie représentative et la démocratie associative.

La démocratie directe. Au sein de cette forme institutionnelle, les citoyens ordinaires sont directement impliqués dans les activités du gouvernement politique. L’une des formes les plus connues de démocratie directe est ce qu’on appelle parfois la « démocratie plébiscitaire », dans laquelle les citoyens se prononcent électoralement sur un certain nombre de lois et de politiques publiques. Une autre variante de démocratie directe consiste à inciter les citoyens à participer à des audiences et témoignages publics concernant la législation municipale ou, plus rarement, à les associer directement aux décisions votées dans des assemblées locales.

La démocratie représentative. Cette forme institutionnelle est la plus courante lorsqu’il s’agit de réaliser les principes démocratiques. Au sein de la démocratie représentative, les individus gouvernent par l’intermédiaire de leurs représentants, généralement choisis lors d’un processus électoral compétitif au sein de circonscriptions territoriales. Dans la plupart des pays démocratiques, c’est de loin le moyen le plus important par lequel les gens ordinaires exercent une certaine fonction dans l’exercice du pouvoir politique.

La démocratie associative. La troisième forme générale de gouvernement démocratique, la démocratie associative, est beaucoup moins courante. Au sein de la démocratie associative, différentes formes d’organisations collectives – comme les syndicats, les associations professionnelles ou les groupes civiques – sont directement impliquées dans la prise de décision et le gouvernement politique. Et l’implication politique de ces organisations collectives peut se concrétiser de plusieurs façons : participation à des commissions gouvernementales, « corporatisme », démarche auprès des organismes de régulation.

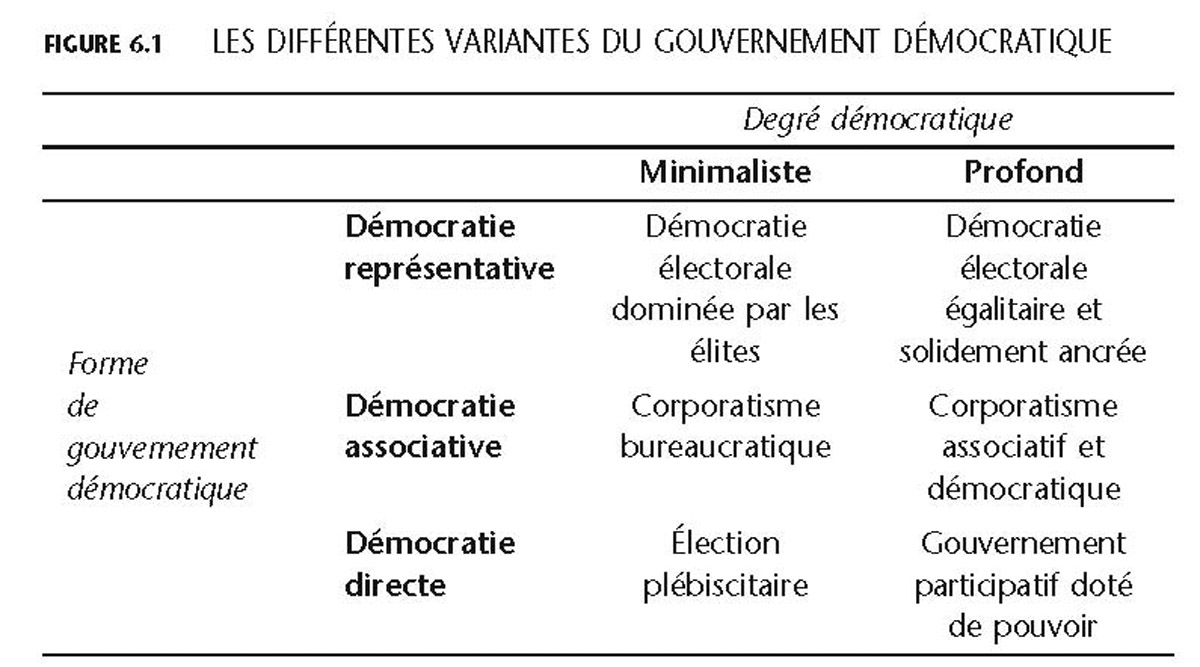

Chacune de ces formes de gouvernement démocratique peut être organisée de façon à renforcer les capacités populaires d’autogouvernement ou bien à restreindre le gouvernement du peuple. Par exemple, lorsque la démocratie représentative repose essentiellement sur le financement privé des campagnes électorales, en particulier dans le cas d’un système bipartite, il n’est pas étonnant de voir l’influence d’acteurs fortunés et puissants croître fortement puisqu’ils sont susceptibles de sélectionner les candidats les mieux armés financièrement. De larges couches de l’électorat finissent alors par se retirer dans la sphère privée, laissant la gestion des affaires publiques à une classe de dirigeants professionnels2. Néanmoins, certains modes de financement électoral public, combinés à des systèmes de représentation proportionnelle et à des organisations partisanes démocratiquement structurées, ouvrent la compétition électorale à des initiatives populaires plus larges. De la même manière, lorsque les associations impliquées dans le gouvernement démocratique sont elles-mêmes hiérarchisées et bureaucratiques, lorsqu’elles ne représentent que des intérêts exclusifs et parcellaires, lorsqu’elles sont subordonnées à bien des égards aux intérêts de l’élite dirigeante, ou bien lorsqu’elles sont dirigées par des professionnels et que la participation de leurs membres se limite aux seules questions financières3, ce mode de gouvernement peut alors devenir antidémocratique. Mais lorsque ces associations sont davantage ouvertes et inclusives, et lorsque leur participation au gouvernement implique des formes autonomisées de négociation et de résolution des problèmes, la démocratie associative peut alors accroître la transparence et l’efficacité de l’action publique. Au final, la démocratie directe peut également fonctionner de manière minimale, notamment lorsque les citoyens sont appelés à se prononcer lors d’une consultation référendaire initiée par les élites dirigeantes. Mais elle peut aussi renforcer de manière significative les capacités populaires d’autogouvernement lorsqu’il s’agit notamment de déléguer l’autorité décisionnelle à des conseils populaires. Ces différentes possibilités sont illustrées dans la figure 6.1.

Toutes les démocraties intègrent en leur sein des éléments institutionnels issus de ces trois formes idéal-typiques de gouvernement. Une démocratie égalitaire, radicale et profonde ne s’identifie pas à un modèle de gouvernement dans lequel la démocratie directe remplacerait entièrement la démocratie représentative ou la démocratie associative. Au contraire, la concrétisation des idéaux démocratiques et émancipateurs dépend profondément d’une transformation démocratique de chacune de ces formes de gouvernement et, surtout, de la manière dont elles peuvent s’articuler et se renforcer mutuellement.

Dans les développements qui vont suivre, je tenterai de discuter les dispositifs institutionnels qui permettent d’approfondir le caractère démocratique de ces trois formes d’institutions démocratiques. Bien qu’elles soient toutes trois importantes, j’accorderai une attention particulière au problème de la démocratie directe, puisqu’il s’agit de la forme institutionnelle de gouvernement qui est généralement considérée comme la moins tenable dans le monde actuel.

La démocratie directe : nouvelles formes de gouvernement participatif doté de pouvoir

Lorsqu’elle institue le « gouvernement par le peuple » de la manière la plus transparente possible, la démocratie directe incarne alors l’idéal pur d’une démocratie égalitaire et radicale. L’idée selon laquelle les individus devraient détenir le pouvoir de participer à la prise de décision concernant des thématiques qui ont un impact sur leur destin collectif renvoie à l’idée de participation directe, et non pas à celle de participation par procuration. C’est pourquoi aussi bien la démocratie représentative que la démocratie associative apparaissent comme une régression lorsqu’il s’agit d’instituer une démocratie « réelle ». Ces deux formes dérivées sont alors perçues comme une série d’aménagements pratiques qui tentent de surmonter un certain nombre de problèmes insolubles : des problèmes d’échelle, de complexité et de contraintes temporelles, autant de problèmes qui reviennent à chaque fois, dès lors que la question du destin collectif et de la prise de décision démocratique transcende les limites géographiques des microcommunautés environnantes. En conséquence, la plupart des individus minorisent l’importance de la démocratie directe et participative lorsqu’il s’agit de gouverner le destin de la société contemporaine.

Je crois au contraire qu’il existe un certain nombre de possibilités pouvant faire émerger des nouvelles formes de démocratie directe qui ont le potentiel de contribuer significativement à la réinvention de la démocratie. Dans l’ouvrage que j’ai coécrit avec Archon Fung, nous avons appelé ces nouvelles formes de démocratie directe « gouvernement participatif doté de pouvoir » (empowered participatory governance). Pour saisir la logique de cette forme de gouvernement, nous allons d’abord aborder plus en détail le célèbre – et innovant – exemple de démocratie directe, mentionné brièvement dans le chapitre 1, à savoir le budget municipal participatif de Porto Alegre. Et nous examinerons ensuite les principes généraux de ce modèle de gouvernement.

Un exemple : le budget participatif municipal

L’instauration d’un budget participatif dans une ville comme Porto Alegre, une mégalopole du sud du Brésil, qui accueille environ un million et demi d’habitants, constitue une avancée institutionnelle majeure en termes de démocratie directe4. Cet exemple concret fournit la matière première permettant d’élaborer un ensemble de principes généraux qui nourrissent un dispositif institutionnel visant à revitaliser la démocratie directe. Dans la mesure où il existe des présentations détaillées de ce budget participatif qui sont facilement disponibles en ligne, je préfère me limiter ici à une esquisse de ce dispositif institutionnel5.

Pour rappel, le système de budget participatif a été institué par le Parti des travailleurs (PT), un parti socialiste se situant sur l’aile gauche de l’échiquier politique brésilien, qui de façon inattendue remporta les élections municipales en 1988 et adopta le budget participatif comme moyen d’institutionnaliser un « pouvoir dual » au sein même du gouvernement municipal6. Pour ne pas se perdre dans les détails techniques, rappelons que l’idée de base repose sur la création d’assemblées populaires, réparties dans différentes zones géographiques de la ville, dans lesquelles des citoyens se rencontrent afin de délibérer sur la manière dont le budget de la ville devrait être utilisé. La plupart de ces assemblées répondent à une organisation géographique et spatiale ; d’autres sont en revanche organisées selon des critères thématiques – comme les transports en commun ou la culture. Dès l’amorce du cycle budgétaire, ces assemblées se réunissent chaque année en sessions plénières. Participent alors à ces assemblées : des membres de l’exécutif municipal, des administrateurs, des représentants locaux, tels que les associations de quartier, les maisons de la jeunesse ou les clubs sportifs, ainsi que tout habitant de la ville souhaitant s’investir, mais seuls peuvent voter les résidents de la région concernée. Le vote est également accordé à tout résident de la ville participant à une assemblée thématique. Par ailleurs, ces assemblées sont coordonnées conjointement par des membres de l’administration municipale et des délégués locaux.

Lors de la session plénière inaugurale, les résultats budgétaires actés les années précédentes sont passés en revue par les représentants du cabinet du maire. Durant cette même assemblée plénière, des délégués sont également choisis pour siéger au sein des conseils budgétaires territoriaux et thématiques afin de formuler les priorités budgétaires. C’est lors de cette séquence bien précise que le travail participatif prend tout son sens. Ces réunions de délégués se déroulent dans des quartiers ciblés de la municipalité pour une période de trois mois durant laquelle les délégués rencontrent des résidents et des représentants du secteur associatif pour recueillir leurs propositions et envisager un large éventail de projets possibles que la ville pourrait financer. Typiquement, il s’agit de projets concernant la réfection des voies routières, le traitement des eaux usées, la construction et l’entretien de l’habitat public et des centres de soins. Au bout de trois mois, les délégués se réunissent lors d’une seconde session plénière et exposent un ensemble de propositions budgétaires territoriales (ou un ensemble de propositions budgétaires transversales lorsqu’ils siègent au sein des assemblées plénières dites thématiques). Lors de cette seconde assemblée plénière, les propositions émises sont soumises au vote et approuvées par les personnes participant à cette session. Deux délégués, accompagnés de leurs suppléants, sont alors élus pour représenter l’assemblée dans une institution municipale connue sous le nom de Conseil du budget participatif, institution qui se réunit durant les mois qui suivent pour établir un budget complet de la ville à partir de ces propositions budgétaires régionales et thématiques. C’est principalement à ce niveau de décision que les experts interviennent systématiquement dans le processus budgétaire, en procédant notamment à l’estimation des coûts des différents projets et en examinant les contraintes techniques que peuvent soulever plusieurs propositions. Dans la mesure où les représentants des citoyens et les participants des assemblées régionales ne sont pas majoritairement des experts ou des professionnels, des agences municipales leur proposent des cours et des séminaires pour se former sur ces questions. À la fin de ce processus de ratification, le Conseil soumet un projet de budget au maire qui peut ou bien l’accepter, ou bien, par l’intermédiaire d’un droit de veto, le renvoyer devant le Conseil pour qu’il soit révisé. Au final, dès lors qu’un accord intervient entre le maire et le Conseil, le budget est soumis au conseil municipal ordinaire selon une procédure d’adoption purement formelle. Notons que l’ensemble du processus prend environ six mois et incite des dizaines de milliers de résidents à s’investir activement dans les processus de délibération.

Lorsque le budget participatif fut introduit pour la première fois, il fut conçu comme un mode de gouvernement municipal permettant aux citoyens de participer activement en tant qu’individus aux principales prises de décision. Cependant, au fil du temps, ce mode de participation fut en grande partie accaparé par des associations issues de la société civile. Plus précisément, la plupart des individus désignés au sein des assemblées plénières pour endosser la fonction de délégués au sein des conseils budgétaires territoriaux et thématiques étaient des membres actifs issus du secteur associatif. Cela signifie que les délégués appartenaient à des réseaux ou des univers sociaux dont les intérêts dépassaient le seul cadre des priorités budgétaires discutées en assemblée. De fait, la portée sociale de la délibération publique sur ces questions était donc plus étendue. Ces interconnexions régulières entre délégués et membres du secteur associatif dévoilent également la manière dont le budget participatif fonctionne comme un mécanisme de renforcement du pouvoir d’agir social. Par conséquent, le budget participatif est devenu au fil du temps une forme institutionnelle hybride qui contient à la fois des éléments de démocratie directe et de démocratie associative.

Bien sûr, dans la pratique, ce processus est souvent désordonné et peut susciter des conflits et des malentendus. Par exemple, certains dirigeants politiques clientélistes ont monopolisé des assemblées territoriales et tenté d’utiliser le budget à des fins de favoritisme7. Dans d’autres cas, les assemblées participatives ont échoué à produire un ensemble cohérent de propositions. Néanmoins, pris dans son ensemble, le processus du budget participatif a été un énorme succès en tant que tel, aussi bien comme expérience visant à approfondir les mécanismes de démocratie directe que comme outil de gestion des budgets de la ville dont l’efficacité fut avérée.

Quelques indicateurs suggèrent en effet que cette expérience institutionnelle a permis de renforcer avec succès la démocratie participative :

1. On a assisté à un transfert massif des dépenses vers les régions les plus pauvres de la ville. Comme on pouvait le prévoir, les populations les plus démunies de la ville ont vu leur financement augmenter, dans la mesure où il s’agissait d’un processus délibératif où les raisons avancées et les besoins, et non pas le pouvoir, jouaient un rôle central dans l’allocation des ressources.

2. Les niveaux de participation des citoyens dans le processus ont été élevés et soutenus. Bien que durant ces dernières années la participation ait considérablement diminué en raison de l’austérité budgétaire qui touche actuellement le Brésil (ce qui signifie que le niveau de dépenses disponibles pour garantir une redistribution budgétaire à l’échelle de la ville a fortement chuté), l’histoire du budget participatif montre que 8 % de la population adulte a participé au moins à une réunion inscrite dans le cycle budgétaire régulier. De plus, la participation active ne se limite pas aux seules personnes instruites dotées d’un « capital culturel » élevé. À partir d’une étude sérieuse concernant les motifs réels de participation, Gianpaolo Baiocchi a démontré que les couches les plus défavorisées et les moins instruites de la population sont certes sous-représentées parmi ceux qui participent aux réunions ou qui sont élus délégués et conseillers. Mais, selon lui, il serait inexact d’en conclure que le processus du budget participatif est entièrement dominé par des élites éduquées8.

3. La société civile s’est clairement renforcée et a été stimulée par le processus participatif. Les sociologues pensent souvent que la densité des réseaux sociaux et la vitalité des associations issues de la société civile sont en grande partie le résultat de facteurs culturels et historiques profonds qui résistent aux transformations rapides. En s’appuyant sur des données quantitatives, Baiocchi montre au contraire qu’il y a eu un développement constant de la vie associative au sein de la ville, dans la mesure où des groupes se sont formés pour mieux exprimer leurs besoins à travers le processus du budget participatif.

4. La corruption a en grande partie disparu : il s’agit d’un processus transparent et codifié. En dépit de leurs efforts considérables, l’opposition politique au Parti des travailleurs a été incapable de révéler l’existence dans la ville de Porto Alegre d’une corruption importante intervenant dans ce processus. Bien qu’il y ait eu des scandales de corruption impliquant le Parti des travailleurs au niveau national et dans les arcanes de l’État, le gouvernement municipal de Porto Alegre ne fut pas concerné par ces problèmes.

5. Lors des différentes consultations électorales, le vote en faveur du PT a considérablement augmenté au sein de la ville. Ce qui laisse croire que ce processus a produit des niveaux élevés de légitimation. Les partis de gauche qui accèdent au pouvoir dans des pays pauvres ont généralement des périodes de gouvernement assez courtes : ils suscitent des attentes qu’ils ne parviennent pas à concrétiser et favorisent ainsi l’organisation des forces politiques de l’opposition issues de la droite. Une telle configuration conduit à leur défaite électorale en un temps assez court. À Porto Alegre, le PT est parvenu à augmenter ses scores électoraux, puis à maintenir sa base électorale lors de trois scrutins municipaux successifs (1992, 1996 et 2000). Il a fallu attendre l’émergence d’un contexte national particulier, dans lequel des membres du PT issus du gouvernement dirigé par le président Lula furent impliqués dans des scandales politico-financiers, pour voir la base électorale du PT s’effriter localement et le gouvernement municipal en place perdre les élections en 2004.

6. Certaines indications témoignent que les déclarations d’impôts ont augmenté au sein des classes moyennes et aisées, même si le contrôle fiscal et le recouvrement des impôts n’ont pas réellement évolué, et bien que les segments les plus riches de la population de Porto Alegre ne soient pas les principaux bénéficiaires du budget participatif9. Le problème de la fraude fiscale est universel et touche l’ensemble des sociétés contemporaines, mais le non-paiement de l’impôt est un problème particulièrement grave dans des pays comme le Brésil, où des épisodes de corruption et d’incompétence bureaucratique ont fortement handicapé les institutions qui sont responsables de collecter et de contrôler l’impôt. L’augmentation des déclarations d’impôt à Porto Alegre suggère que la légitimité et la transparence démocratique du processus auraient affecté les normes qui gouvernent la responsabilité et le sens du devoir civiques10.

La question de savoir si cette expérience novatrice peut être étendue ou non à d’autres zones géographiques, selon des échelles et des contextes différents, reste néanmoins posée. Mais lorsque ce processus a été enclenché par le PT de Porto Alegre en 1989, personne n’aurait pu imaginer qu’il fonctionnerait de manière si efficace. Les limites du possible ne sont pas quelque chose que nous pouvons connaître intégralement avant même de les tester. Quoi qu’il en soit, d’autres zones géographiques expérimentent actuellement des formes diverses de budget participatif – dans d’autres villes du Brésil ou bien dans d’autres pays d’Amérique latine et d’Europe –, et des recherches préliminaires visant à évaluer ces dispositifs montrent que dans certains cas les adaptations menées ont eu un certain succès11.

Les principes généraux du dispositif institutionnel :

le gouvernement participatif doté de pouvoir

Bien que l’expérience de Porto Alegre soit en elle-même remarquable, force est de constater qu’elle ouvre également des horizons d’analyse qui dépassent la seule question du budget municipal et transcendent la situation politico-culturelle du Brésil lorsqu’il s’agit notamment de repenser le gouvernement démocratique. Les formes profondes d’engagement démocratique que l’on observe à Porto Alegre peuvent potentiellement être transposées dans de nombreux contextes différents et produire les mêmes bénéfices, malgré les différences d’application. Des formes de démocratie directe participatives dotées de pouvoir peuvent en effet augmenter le degré d’implication et d’engagement des citoyens dans la vie publique, accroître la transparence des activités des fonctionnaires et des élus, améliorer l’efficacité du gouvernement et rendre les politiques sociales plus justes.

À partir de nos recherches menées sur Porto Alegre et plusieurs autres cas, et en nous fondant sur la base théorique de notre compréhension générale des enjeux démocratiques, nous avons, Archon Fung et moi-même, identifié sept éléments qui caractérisent ce type de processus démocratique. Les six premiers concernent le dispositif interne qui encadre les institutions du gouvernement participatif doté de pouvoir ; le septième concerne spécifiquement un aspect important de l’environnement sociopolitique de ces institutions, qui contribue autant à leur solidité qu’à leur stabilité.

1. Une participation dotée de pouvoir impulsée par la base. Le premier principe de ce dispositif est peut-être le plus évident. Dans le cadre du gouvernement participatif doté de pouvoir, de nombreuses décisions gouvernementales sont déterminées par un processus de participation populaire. Les gens ordinaires – aussi bien les habitants des quartiers concernés que les usagers des services publics, et plus généralement les citoyens d’une démocratie – devraient participer aux décisions concrètes qui affectent leur existence. Dans ce cadre particulier, cette participation prend généralement forme lors de réunions physiques.

Cela étant, la participation publique n’est pas un phénomène gouvernemental inédit. Mais dans le cadre institutionnel de ce gouvernement, la participation n’est pas seulement expressive ou symbolique : elle est dotée de pouvoir. La participation n’est pas simplement un moyen pour les individus d’exprimer leurs points de vue sur des questions d’intérêt public, mais engage des pouvoirs réels de décision qui impliquent de manière significative leur participation directe. Dans les institutions traditionnelles de la démocratie représentative, les citoyens ordinaires ne s’investissent politiquement que dans la mesure où ils choisissent les responsables politiques – leurs représentants – lors d’élections, et expriment leurs opinions par le biais de différents canaux de communication. L’idéal du gouvernement participatif doté de pouvoir implique que les citoyens ordinaires soient directement engagés dans les délibérations et les processus de concertation à partir desquels les décisions sont prises.

2. Une orientation pragmatique. Au sein du cadre institutionnel du gouvernement participatif doté de pouvoir, on retrouve au cœur même de la prise de décision politique une orientation qui se veut pragmatique lorsqu’il s’agit de résoudre certains problèmes concrets. L’idée est alors de rassembler dans un espace de décision politique des personnes qui partagent un désir commun de réaliser des objectifs réels et pratiques, malgré la persistance de conflits d’intérêts importants qui dépassent l’ordre du jour immédiat. L’hypothèse sous-jacente repose sur l’idée suivante : si les acteurs parviennent temporairement à suspendre leurs préférences ou à se détacher de leurs intérêts spécifiques, tout en réussissant à se confronter aux questions pratiques qui exigent une résolution, alors il n’est pas exclu que leurs intérêts puissent évoluer au cours de la délibération et de l’expérimentation, à partir du moment où des solutions aux problèmes posés émergent collectivement. Même si un consensus large et général ne peut se dégager, un tel dispositif contribue néanmoins à diminuer la force des intérêts antagoniques afin de faciliter la collaboration12.

Cela signifie que certaines questions ne sont pas inscrites à l’ordre du jour puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’être résolues dans le cadre de cette orientation pratique. Cela signifie également que l’orientation pragmatique canalise l’énergie politique en la détournant des confrontations plus radicales, lorsqu’il s’agit notamment d’aborder la question des inégalités de privilège et de pouvoir. Un tel détournement peut alors devenir une limitation significative du gouvernement participatif doté de pouvoir. Mais la perspective défendue ici repose sur l’idée que des solutions pragmatiques à des problèmes réels peuvent être trouvées, malgré la persistance de ces conflits et de ces inégalités. De plus, renforcer la capacité des individus à résoudre collectivement des problèmes concrets peut à long terme préparer la voie à des reconfigurations plus profondes du pouvoir.

Une critique courante adressée à la démocratie participative consiste à dire que les individus sont trop apathiques, ignorants ou occupés pour s’engager. Les cas empiriques étudiés dans Deepening Democracy mettent cependant en évidence que les individus participent massivement aux décisions qu’ils jugent importantes selon les opportunités qui s’offrent à eux. Et, très souvent, les personnes les plus démunies participent davantage que les personnes les plus aisées lorsque de telles opportunités se présentent.

3. La délibération. Le troisième principe aborde la manière dont les décisions sont prises au sein de ce modèle de gouvernement participatif. Dans de nombreux processus politiques, les décisions sont déterminées selon la loi du plus grand nombre – par exemple, lorsque les individus votent en fonction de leurs préférences ou de leurs intérêts. Dans d’autres contextes, comme les organismes gouvernementaux et les entreprises, les décisions sont souvent prises selon une hiérarchie d’expertise ou de statut. Une démocratie libérale classique repose sur l’idée fondamentale selon laquelle les décisions politiques sont le résultat d’une règle majoritaire. Il s’agit d’un système politique dans lequel les majorités politiques se construisent à partir de processus complexes de mobilisation, de soutien et de négociation. La négociation implique alors des compromis qui permettent potentiellement de résoudre les conflits d’intérêts, mais le résultat final est que la majorité gouverne en exerçant le pouvoir.

En revanche, dans le cadre institutionnel du gouvernement participatif doté de pouvoir, les décisions prises par les participants sont autant que faire se peut le résultat d’un processus délibératif. Dans l’idéal, les participants défendent leurs arguments en mobilisant des intérêts communs ou des principes communément acceptés afin de se persuader mutuellement de la stratégie à adopter pour résoudre un problème. Les décisions sont alors prises de telle sorte que les participants accordent une place majeure à l’écoute réciproque et aux arguments qui leur paraissent pertinents. Il ne s’agit plus simplement de participer à des négociations, à des manœuvres stratégiques ou à des échanges de faveurs. Au cours de cette délibération, comme l’a très bien dit Jürgen Habermas, la seule force qui l’emporte est celle du meilleur argument.

4. La délégation du pouvoir et la décentralisation. L’existence même d’une participation qui part de la base pour remonter vers le haut suppose que des leviers importants du pouvoir réel de décision au sein de l’appareil d’État soient laissés à la discrétion des unités locales d’action (associations de quartier, conseils scolaires locaux, comités d’entreprise, etc.). Les personnes qui agissent au sein de ces conseils locaux spécialisés doivent être chargées d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions tout en étant tenues responsables des critères de performance. Les conseils ne sont pas des organismes purement consultatifs, mais sont plutôt investis d’une autorité publique afin d’influer sur les résultats de leurs délibérations. La prise de décision est alors délocalisée vers la base, c’est-à-dire vers des secteurs géographiques dans lesquels peuvent surgir des problèmes concrets.

5. Une décentralisation réarticulée. Même si le principe institutionnel de la délégation de pouvoir et de la décentralisation nous est familier, l’idée de « décentralisation réarticulée » demeure assez obscure. Les discussions habituelles à propos des structures de gouvernement établissent un contraste assez net entre les modèles décisionnels centralisés et décentralisés. Cependant, un trait distinctif du gouvernement participatif doté de pouvoir consiste à comprendre spécifiquement l’articulation de ces processus de centralisation et de décentralisation. Bien que les décisions de base concernant les moyens et les fins soient décentralisées, le gouvernement et l’autorité centrale jouent encore un rôle important. Les unités locales ne fonctionnent pas comme des sites décisionnels autonomes et entièrement atomisés. Au contraire, ce dispositif institutionnel implique des liens de responsabilité et de communication entre les unités locales et le pouvoir central. Ces institutions centrales – par exemple, le cabinet du maire, le quartier général d’un commissariat de police ou d’une école – peuvent en effet renforcer la qualité de la délibération démocratique locale et sa capacité à dénouer des problèmes de différentes façons : en coordonnant et distribuant des ressources, en réglant des problèmes que les unités locales ne peuvent pas résoudre par elles-mêmes, en rectifiant des décisions compulsives ou incompétentes prises par des groupes défaillants, et en diffusant des innovations et leur mode d’apprentissage au-delà de leur secteur géographique d’application.

Contrairement aux modèles traditionnels d’organisation bureaucratiques et hiérarchiques, les autorités centrales, dont le modèle de gouvernement est participatif et doté de pouvoir, ne détiennent pas le pouvoir décisionnaire qui se fonde habituellement sur l’élaboration de schémas directeurs et l’exécution par les subordonnés de directives émanant de la hiérarchie. En lieu et place de ce modèle traditionnel, ces autorités centrales encouragent la production délibérative de solutions qui proviennent des instances locales et participatives, et tiennent ces instances pour responsables de leur mise en œuvre d’une manière équitable et efficace.

Contrairement aux modèles politiques d’inspiration anarchiste qui revendiquent une décentralisation autonome, le gouvernement participatif doté de pouvoir propose de nouvelles formes de décentralisation coordonnée au niveau central qui rejettent à la fois le centralisme démocratique et la décentralisation au sens propre en les considérant comme des modèles impraticables. La rigidité du premier modèle conduit trop souvent à ne pas respecter les circonstances et l’intelligence locales. C’est pourquoi il tire mal les leçons de ces expériences. Le second modèle, la décentralisation non coordonnée, a tendance à isoler les citoyens en petites unités, une mesure téméraire, à coup sûr, pour ceux qui ne savent pas résoudre un problème mais soupçonnent que d’autres, ailleurs, le savent. Ainsi, ces réformes tentent d’établir des liens qui assurent la diffusion d’informations entre les unités locales et qui les tiennent pour responsables de la mise en œuvre des solutions adoptées. Un tel dispositif exige donc un centre fort et efficace.

6. Une institutionnalisation statocentrée. La sixième caractéristique, qui permet d’identifier des innovations institutionnelles comme le budget participatif, consiste à les relier profondément à des institutions de gouvernement étatique et à les impliquer fortement dans les transformations importantes que peuvent subir ces institutions. Bon nombre d’engagements militants spontanés, de projets conduits par des organisations non gouvernementales ou de mouvements sociaux partagent certaines caractéristiques du gouvernement participatif doté de pouvoir. Cependant, de tels engagements ou projets cherchent avant tout à influencer les actions de l’État par la pression extérieure ou, parfois, à organiser des activités qui fonctionnent parallèlement aux programmes officiels de l’État. Dans ces deux cas, ils ne remettent pas fondamentalement en cause les institutions de base du gouvernement étatique.

En revanche, les réformes impulsées par le gouvernement participatif doté de pouvoir tentent de reconfigurer les institutions officielles. Les expériences conduites dans le cadre de ce gouvernement sont donc autorisées par l’État à prendre des décisions importantes. Par ailleurs, elles tentent davantage de transformer les procédures centrales du pouvoir que d’influencer ponctuellement l’action publique. Ces transformations tentent en effet d’institutionnaliser la participation des citoyens ordinaires lorsqu’ils doivent le plus souvent assumer leur rôle d’usagers ou bien déterminer directement la nature des biens publics et leur utilisation optimale.

Cette participation permanente contraste, par exemple, avec les moments relativement brefs de démocratie que nous pouvons observer dans les mouvements sociaux qui mènent une campagne et lors des compétitions électorales qui scandent la vie politique ordinaire et dans lesquelles les dirigeants ou les élites incitent les individus à participer avec des objectifs spécifiques. Si la pression populaire devient suffisante pour mettre en œuvre des politiques ciblées ou élire un candidat, la participation massive requise s’achève après la proclamation des résultats des scrutins électoraux. La législation qui en résulte, l’élaboration des politiques publiques et leur mise en œuvre se cantonnent alors à la seule sphère étatique qui est en grande partie isolée. Le but du gouvernement participatif doté de pouvoir ne consiste pas à interférer épisodiquement dans les politiques publiques mais à créer des institutions participatives durables et autonomes afin que les citoyens ordinaires puissent s’investir durablement dans les activités de l’État.

7. La question du contre-pouvoir : le contexte plus large du renforcement d’une participation dotée de pouvoir. Pour un certain nombre d’intellectuels de gauche, il serait impossible d’appliquer ce mode de gouvernement participatif dans la plupart des sociétés actuelles, car les différences de pouvoir – entre les ouvriers et les patrons, les citoyens et les membres d’un gouvernement, les citoyens aisés et les citoyens démunis – sont si élevées qu’une délibération juste est impossible. Selon ce point de vue, les institutions promues par ce mode de gouvernement ne constituent qu’un espace supplémentaire dans lequel les plus forts peuvent dominer les plus faibles. Même si j’estime que les perspectives d’un gouvernement participatif doté de pouvoir ne sont pas si sombres, je pense aussi que les tentatives de créer et de consolider de telles institutions seront probablement vouées à l’échec si elles n’intègrent pas en leur sein l’idée d’un contre-pouvoir organisé. L’idée même de « contre-pouvoir » renvoie à un ensemble de processus qui permettent de réduire – et peut-être même de neutraliser – les avantages retirés par les élites politiques et des groupes sociaux puissants qui détiennent traditionnellement le pouvoir dans un contexte particulier de gouvernement institutionnel. Les partis politiques populaires, les syndicats et les organisations des mouvements sociaux sont des moyens traditionnellement mobilisés pour donner corps à ce contre-pouvoir. L’argument avancé est donc le suivant : le gouvernement participatif doté de pouvoir nécessite une forme de contre-pouvoir organisé afin de se maintenir dans le temps. Et un tel dispositif ne fonctionne qu’en s’appuyant sur une mobilisation populaire.

Les partisans les plus enthousiastes des approches pragmatiques qui visent à revitaliser les institutions démocratiques en s’appuyant sur un mode collaboratif de résolution des problèmes ont tendance à minimiser l’importance de ce contre-pouvoir. À titre d’exemple, Michael Dorf et Charles Sabel pensent que les intérêts des acteurs sont suffisamment sous-déterminés par leurs positions sociales et que leurs intérêts évolueront parallèlement aux solutions mises en œuvre dans le cadre permanent d’un processus expérimental et démocratique de résolution des problèmes auquel ils participeront. Par conséquent, les intérêts défendus sont essentiellement endogènes à cette dynamique institutionnelle et non pas définis de manière exogène par les relations de pouvoir qui traversent l’ensemble de la société. C’est précisément en ces termes que Dorf et Sabel exposent le problème :

Face à des problèmes urgents que nul ne peut résoudre seul et en cherchant des méthodes visant à établir une responsabilité commune, les différentes parties préfèrent souvent explorer une solution potentielle, même si elles ne sont pas sûres de son dénouement, plutôt que de ne rien faire. […] Une fois amorcée, la solution pragmatique se libère de l’emprise de l’intérêt en s’élançant, pour ainsi dire, hors de sa portée, découvrant ainsi peu à peu des solutions dans un territoire inconnu qui se situe au-delà du champ de la rationalité limitée et des calculs habituels coûts/avantages. Ces découvertes en engendrent d’autres : la valeur actuelle de cette innovation partielle (qui améliore le degré de performance des institutions actuelles de résolution) augmentera probablement et sensiblement avec la prochaine innovation et (comme dans le cas du contrôle de l’apprentissage au sein des entreprises) l’échange continu d’informations opérationnelles entre les collaborateurs permettra alors de réduire le risque que les participants utilisent ces nouvelles dispositions en vue de satisfaire leurs propres intérêts particuliers. Ainsi, les solutions émergentes transforment l’action des acteurs et changent la manière dont ils comptent les uns sur les autres. Leur ouverture aux champs des possibles reflète ces enchevêtrements ; l’intérêt « personnel » intègre dès le départ dans ses calculs ultérieurs les impondérables qui peuvent naître de la délibération pratique et qui, auparavant, n’étaient pas explicités en tant que tels. Ainsi, c’est la particularité pratique de cette délibération – à savoir l’effet de surprise qui se produit lorsque divers points de vue sont mis à contribution pour examiner des alternatives inhabituelles – que de faire progresser le bien de tous les participants13.

Ce point de vue très optimiste concernant la plasticité des intérêts pourrait être plausible si les personnes engagées dans les activités pragmatiques de résolution qui sont promues par l’expérimentalisme démocratique pouvaient se protéger des relations de pouvoir qui traversent la société dans son ensemble. Mais ce n’est tout simplement pas le cas : le processus pragmatique de résolution se déploie toujours au sein de structures sociales regroupant de puissants acteurs collectifs reliés à des intérêts qui préexistent et qui interagissent en permanence avec les personnes engagées dans ce processus. Sauf à reconnaître l’existence de formes de contre-pouvoir, capables partiellement d’affaiblir ces intrusions, il semble peu probable que ce mode de gouvernement participatif puisse apporter des solutions qui garantissent durablement le bien-être des groupes subordonnés.

Des institutions nouvelles de démocratie directe contenant ces éléments de gouvernement participatif ont sans doute le potentiel de renforcer considérablement la participation des citoyens ordinaires dans l’exercice du pouvoir étatique. Néanmoins, la démocratie directe ne peut pas être le seul pilier d’un État démocratique dans lequel le renforcement du pouvoir d’agir social serait effectif. Il est par conséquent essentiel de penser des dispositifs utopiques réels susceptibles de reconfigurer la démocratie représentative et la démocratie associative.

La démocratie représentative :

ébauches de deux propositions

Force est de constater qu’on a davantage écrit sur la question de l’approfondissement et de la revitalisation de la démocratie représentative que sur les autres formes d’institutions démocratiques. Au sein de la science politique, la sempiternelle discussion qui s’attarde sur les mérites relatifs des différentes règles électorales ou des différents modes de scrutin (circonscriptions uninominales avec scrutin majoritaire, représentation proportionnelle et scrutins électoraux à deux tours) reste fondamentalement une discussion qui tente de comprendre en quoi la production de règles alternatives peut affecter un certain nombre de valeurs politiques : la représentativité des élus, l’efficacité, la stabilité, la démocratie et le pluralisme. Les débats qui consistent à déterminer la meilleure manière de délimiter géographiquement les circonscriptions électorales ne peuvent faire l’économie d’un questionnement sur le sens à donner aux concepts de « représentation » et de « représentativité ». De même, la controverse vigoureuse, en particulier aux États-Unis, concernant la réforme du financement des campagnes porte principalement sur l’étroitesse de la démocratie représentative lorsque l’argent privé joue un rôle majeur dans les résultats électoraux.

Je ne vais pas examiner ici ces discussions relativement connues, mais plutôt esquisser brièvement deux propositions récentes visant à améliorer la dimension démocratique de la démocratie représentative : un financement public et égalitaire de la politique, et des assemblées de citoyens aléatoirement sélectionnés.

Un financement public et égalitaire des campagnes électorales

Bruce Ackerman a imaginé un nouveau dispositif institutionnel qui conduirait à la fois à marginaliser le rôle de l’argent durant les consultations électorales et à créer un mode de financement politique bien plus égalitaire et qui ne concernerait pas seulement les campagnes électorales classiques14. Alors même que cette proposition a été spécialement conçue dans un contexte particulier (remédier aux insuffisances du financement des campagnes électorales aux États-Unis tout en tenant compte du cadre juridique contraignant imposé par la décision de la Cour suprême, selon laquelle les contributions financières aux campagnes politiques relèvent de la « liberté d’expression »), l’idée générale que sous-tend la proposition d’Ackerman semble en réalité pertinente pour tout système politique dans lequel les citoyens disposent de ressources inégales pour s’engager politiquement. L’idée de base est assez simple : en début d’année, chaque citoyen recevrait une carte de débit qu’Ackerman propose d’appeler carte patriote, mais que je préfère rebaptiser carte démocratique. Il propose aussi d’alimenter le compte de chacune de ces cartes à hauteur de 50 dollars. Pour un pays comme les États-Unis, qui compte plus de 220 millions d’habitants ayant plus de dix-huit ans, un tel dispositif coûterait au total environ 11 milliards de dollars par an. Précisons que les fonds disponibles sur cette carte ne peuvent être utilisés que durant les campagnes électorales afin de financer un candidat lors d’une campagne bien ciblée ou un parti politique qui participe à un scrutin15. Cependant – et c’est la condition essentielle qui rend cette proposition égalitariste et radicale –, tout candidat ou parti qui accepterait des fonds provenant de ces cartes démocratiques ne pourrait en aucun cas accepter des fonds provenant d’une autre source financière16. La question serait alors la suivante : pourquoi les candidats et les partis consentiraient-ils à une telle restriction financière ? Pourquoi ne pas toujours miser sur le soutien des nantis et un financement privé ? Deux raisons, selon nous, peuvent être avancées : tout d’abord, si le niveau de financement des cartes démocratiques est suffisamment élevé, il dépassera les autres sources de financement. En effet, le financement garanti par le « marché politique » des cartes démocratiques disposera de fonds bien plus importants que celui des marchés privés, et puisque ces deux sources de financement ne peuvent en aucun cas être combinées, la plupart des candidats jugeront qu’il est bien plus avantageux de lever des fonds auprès des électeurs. Deuxièmement, dès lors que ce système est mis en place et bouleverse les principes normatifs de la vie politique, le recours au financement privé devient lui-même une question politique. Les candidats qui s’appuieront sur ce mécanisme démocratique de financement en sollicitant la participation des citoyens disposeront d’une arme puissante pour contrer des candidatures financées par des entreprises privées et des individus fortunés.

Il semble évident que la carte démocratique enclencherait un processus électoral très différent. En effet, toutes les élections comporteraient essentiellement deux phases : une première phase durant laquelle les candidats et les partis tenteraient de récolter les fonds provenant des cartes démocratiques appartenant à chaque citoyen, et une seconde phase durant laquelle ils mobiliseraient ces fonds pour financer leur campagne électorale. Au regard des conditions actuelles, il semble aller de soi que les politiques électorales se divisent aussi selon ces deux moments bien distincts. Dans la plupart des systèmes démocratiques, les campagnes électorales nécessitent des ressources financières, si bien que la question est de savoir si les mécanismes distributifs actuellement mis en place sont bien conformes aux principes démocratiques d’égalité politique. Selon les règles actuelles qui régissent le financement de la compétition électorale, la première phase est un processus radicalement inégalitaire, puisque les personnes fortunées et les entreprises privées en sont les acteurs principaux. En ce sens, le mérite du système des cartes démocratiques est de revenir à une conception forte de l’égalité politique. Au principe « une personne, une voix » vient désormais s’ajouter un principe de financement « une personne, une carte ». Ce mécanisme permet donc d’assurer un financement électoral public sur la base d’un principe radicalement égalitaire, chaque citoyen ayant précisément une capacité identique de financer l’activité politique.

Les rouages du système imaginé par Ackerman contiennent de nombreux autres éléments. Par exemple, l’un des problèmes soulevés par un tel système de financement électoral est de savoir comment les candidats peuvent en premier lieu acquérir les fonds nécessaires pour être en mesure d’organiser une campagne visant à récolter les fameux dollars démocratiques. À ce sujet, Ackerman propose d’élaborer un mécanisme par lequel les candidats, après avoir récolté un certain nombre de signatures, pourraient dès le départ obtenir un financement public et direct qui prendrait la forme d’une subvention de campagne. Un tel mécanisme aurait l’avantage de garantir un financement initial qui est nécessaire pour participer à la compétition électorale visant à récolter les dollars démocratiques. La nécessité d’imposer des règles pour prévenir toute forme d’escroquerie, notamment des situations dans lesquelles un pseudocandidat détourne à des fins personnelles des dollars démocratiques au lieu de les investir dans une campagne électorale, se fera également sentir. On peut aussi imaginer une règle supplémentaire selon laquelle une partie ou l’intégralité de ces dollars démocratiques détenus par des citoyens pourraient être réinjectés dans le financement d’activités politiques de groupes militants ou de groupes de pression. Si les objectifs de financement étaient élargis, le montant versé sur la carte devrait également augmenter. Les règles pourraient aussi s’adapter en fonction des systèmes électoraux dans lesquels les partis politiques jouent un rôle plus important qu’aux États-Unis, et elles pourraient être modifiées de telle sorte qu’elles soient en accord avec la politique locale et nationale. L’essentiel est qu’un système de financement public bien conçu, fondé sur ce mécanisme des cartes démocratiques, permettrait de retirer l’argent privé de la vie politique sans pour autant céder le contrôle de la répartition des soutiens financiers à l’État. Un tel dispositif garantirait réellement l’égalité politique et l’efficacité des citoyens. Certes, l’État fournit les fonds, mais ce sont les citoyens qui déterminent leur allocation.

Il se peut que cette proposition de carte démocratique ne soit perçue au départ que comme une réforme anodine, presque technique, ayant surtout une certaine pertinence pour des systèmes électoraux profondément corrompus par le montant des financements privés injectés dans les campagnes électorales, par exemple aux États-Unis. Dans de nombreux pays où dépenser de l’argent privé relève constitutionnellement de la liberté d’expression, il existe des contraintes suffisamment fortes qui pèsent sur ces modes de financement afin de garantir le bon fonctionnement de la démocratie électorale. Le système d’allocation précédemment décrit peut alors sembler peu pertinent. Je pense néanmoins que c’est une grave erreur. Bien entendu, il est nécessaire d’adapter l’application d’un tel dispositif selon le contexte national, mais la création d’un mécanisme égalitaire qui inciterait les citoyens à financer des activités politiques constituerait un pas de plus vers la réalisation de la justice politique et la démocratisation des institutions dans toutes les démocraties capitalistes. La carte démocratique renforcerait considérablement le pouvoir social de deux manières principales. Tout d’abord, elle permettrait de réduire l’influence qu’exerce aujourd’hui le pouvoir économique sur le pouvoir étatique. Un tel dispositif augmenterait en effet la possibilité de subordonner davantage le pouvoir étatique au pouvoir social et, par conséquent, de contrôler plus efficacement les processus économiques. Deuxièmement, en renforçant le sentiment d’égalité des citoyens, ainsi que leur capacité politique, la carte démocratique les encouragerait profondément à participer à la vie publique. Plus particulièrement, l’extension de ce dispositif à un éventail plus large d’activités politiques, qui ne se limiteraient pas seulement au jeu électoral, pourrait renforcer le caractère égalitaire des associations politiques issues de la société civile, ce qui démultiplierait les perspectives d’autonomisation sociale17.

Des assemblées de citoyens aléatoirement sélectionnés

La conception traditionnelle de la démocratie représentative repose sur l’idée selon laquelle la représentation dépend des citoyens choisissant, lors de consultations électorales, leurs responsables politiques qui les représentent au sein des instances exécutives et législatives de l’État. La notion alternative de représentation consiste alors à choisir les dirigeants politiques sur la base d’un processus de sélection aléatoire. Il s’agit là de la manière dont sont sélectionnés les jurés dans de nombreux pays, et ce procédé de sélection s’appliquait déjà aux organes législatifs à l’époque de l’Athènes de Périclès. La question est alors de savoir si des assemblées de citoyens aléatoirement sélectionnés (ou l’« Assemblée des citoyens ») seraient souhaitables et réalisables dans le monde d’aujourd’hui.

Dans certaines situations, les avantages potentiels d’une assemblée composée aléatoirement sur une assemblée législative élue sont évidents. Tout d’abord, les membres issus de cette assemblée sont des citoyens ordinaires et non pas des politiciens professionnels. Leurs intérêts sont donc susceptibles de correspondre plus étroitement à ceux de la population. Les processus électoraux engendrent inévitablement ce que les économistes appellent des problèmes d’asymétrie informationnelle qui interfèrent dans la prise de décision : le représentant élu est le « mandataire » des citoyens, mais puisque leurs intérêts divergent, la question de savoir si le mandataire réalisera effectivement les souhaits du mandant demeure problématique. Par conséquent, une assemblée composée aléatoirement renforcerait directement le pouvoir d’un sous-ensemble de mandants et minimiserait ainsi ce problème.

Deuxièmement, les membres de l’assemblée sont non seulement des citoyens ordinaires mais, en s’appuyant sur des techniques d’échantillonnage appropriées, on peut aussi s’assurer qu’ils soient démographiquement représentatifs de l’ensemble de la population. Les assemblées élues sont presque toujours dominées par des hommes ; une Assemblée des citoyens peut au contraire comporter 50 % de femmes. Généralement, les assemblées législatives élues sous-représentent les minorités défavorisées. Suivant ce modèle, une Assemblée des citoyens peut garantir cette représentativité – ou même surreprésenter ces minorités dans certains cas.

Troisièmement, si l’Assemblée des citoyens est capable de s’engager dans un véritable processus de délibération fondé sur l’argumentation raisonnée et la recherche successive de consensus, alors les décisions qui en résulteront refléteront davantage quelque chose comme l’intérêt « général » des citoyens et transcenderont les intérêts particuliers des forces sociales qui entretiennent des liens étroits avec les hommes politiques. Au sein des assemblées élues, le problème de la relation qui unit les législateurs et les citoyens ne se limite pas seulement au fait que les politiciens aient des intérêts (et des préférences) distincts de ceux des citoyens ordinaires, mais que le personnel politique soit intégré dans des réseaux puissants et des milieux sociaux généralement dominés par des élites composites. Il s’agit là d’un problème particulièrement épineux puisque le financement des campagnes électorales mobilise des fonds considérables afin que les politiciens puissent mener à bien leur élection. Cependant, même si nous écartons provisoirement le problème de l’argent, nous pouvons remarquer que les réseaux professionnels de la politique orientent les débats qui ont lieu dans les assemblées législatives. Si les décisions prises par une assemblée de citoyens sont le produit d’un processus de délibération approfondi et le résultat d’un consensus, elles sont alors davantage susceptibles de refléter la « volonté du peuple » que les décisions prises par des politiciens professionnels.

Il s’agit là bien entendu d’une condition hypothétique décisive. De nombreuses raisons semblent entretenir un scepticisme ambiant quant à la possibilité de voir au sein des assemblées de citoyens un processus de délibération favoriser la constitution d’un consensus généralisé. Les objections sont en effet les suivantes : de manière générale, les membres siégeant à l’Assemblée des citoyens ne sont pas suffisamment informés sur les questions débattues. Par conséquent, leurs points de vue initiaux dépendront d’informations disséminées dans les médias généralistes et contrôlées par des intérêts puissants. Lors des sessions plénières, des données nouvelles seront certes présentées par différents experts, mais la plupart des membres de l’Assemblée ne seront pas intellectuellement armés pour évaluer la véracité de ces informations en discernant notamment ce qui relève ou non du raisonnable. De manière générale, ils n’auront acquis ni la formation nécessaire pour produire ces évaluations ni l’expérience professionnelle leur permettant de savoir quel type d’information est digne de confiance ou non. La qualité des décisions prises par une institution démocratique ne dépend pas seulement du processus par lequel les intérêts sont exposés, mais aussi de la qualité de l’information et de l’analyse qui relie les intérêts aux décisions. Aussi imparfaite que soit la configuration des intérêts qui dominent les milieux politiques, les professionnels de la politique sont assistés par leurs conseillers, ils bénéficient également d’une logistique administrative fournie par leur parti et, par le biais de leur éducation et de leur expérience professionnelle, ils demeurent ainsi mieux armés pour décoder l’information et prendre les décisions qui s’imposent à eux.

Il va de soi que ce problème ne doit pas être sous-estimé. Il existe néanmoins un faisceau de preuves qui confirment l’idée selon laquelle, sous certaines conditions, les citoyens ordinaires sont capables d’assimiler des quantités d’informations non négligeables, de les évaluer raisonnablement et de les mobiliser pour prendre des décisions collectives réfléchies. James Fishkin, un politiste dont les recherches portent sur les possibilités d’une délibération publique face à des problèmes complexes, a mené une série d’expériences sur le « scrutin délibératif ». Il relate ces expériences de la manière suivante :

Un échantillon aléatoire et représentatif est d’abord interrogé sur des questions précises. Après cette sélection initiale, les membres de l’échantillon sont invités à se rassembler en un lieu unique pendant un week-end afin de débattre autour de ces questions. Des documents d’information, soigneusement préparés et à caractère public, leur sont envoyés. Les participants s’engagent alors dans un dialogue avec des experts, dont le point de vue peut différer, et des dirigeants politiques en abordant des thématiques qu’ils développent lors de discussions en petits groupes en présence de modérateurs professionnels. Une sélection de ces débats du week-end est diffusée à la télévision, soit en direct soit en différé. Une fois ce processus de délibération clos, les membres de l’échantillon sont de nouveau invités à répondre aux questions initiales. Les évolutions observées dans leurs opinions sont celles auxquelles parviendrait un large public si la possibilité d’accroître le niveau d’information et le degré d’engagement était offerte à l’ensemble des individus18.

Même si cette enquête scientifique ne montre pas comment les changements d’opinion observés chez les participants lors des débats publics peuvent se muer en un véritable consensus, cette recherche révèle néanmoins que les gens ordinaires sont capables d’assimiler une certaine quantité d’informations, de participer à des discussions soutenues et de changer d’avis à l’aune de ces échanges. Du moins, les conclusions de cette enquête suggèrent qu’une organisation adéquate de l’Assemblée des citoyens, encadrée par un personnel compétent, serait en mesure de produire des décisions fondées sur une évaluation raisonnable de l’information.

Encore faut-il rappeler que cette recherche fut menée par Fishkin dans le cadre artificiel d’une unique rencontre, en présence d’individus qui se doutaient bien que les décisions qui résulteraient de leurs délibérations ne seraient pas suivies d’effets. Pour se faire une meilleure idée du potentiel de l’Assemblée des citoyens, en tant que nouveau modèle de représentation démocratique et de délibération, il faudrait alors examiner comment cette assemblée pourrait fonctionner dans un environnement réel sur la base d’enjeux significatifs. Or une telle expérience s’est produite dans la province canadienne de la Colombie-Britannique.

En 2003, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique décide en effet de créer une assemblée de citoyens sélectionnés aléatoirement, dont le mandat était de formuler une proposition référendaire afin de mettre en place un nouveau système électoral pour le parlement de la province19. La singularité du système parlementaire de la Colombie-Britannique était de se structurer administrativement autour de circonscriptions dont le scrutin était uninominal, majoritaire et à un tour. Ce système électoral suscitait alors un mécontentement croissant de la part des habitants de la province dans la mesure où il ne reflétait pas fidèlement les préférences des électeurs, ou parce qu’une infime volatilité électorale pouvait influencer de manière significative la composition du Parlement, ce qui entraînait des fluctuations politiques considérables. Le problème était donc de choisir une alternative parmi l’ensemble des règles électorales existantes. Bien entendu, la procédure classique aurait consisté à ce que le Parlement lui-même détermine les nouvelles règles, mais, dans la mesure où une telle situation aurait servi les intérêts particuliers des hommes politiques en place, la légitimité de ce changement institutionnel aurait été contestée. La solution adoptée pour réformer le code électoral fut alors de créer une Assemblée de citoyens composée de 160 délégués sélectionnés aléatoirement – un homme et une femme issus des 79 circonscriptions électorales de la province ainsi que deux délégués issus des populations autochtones.

Le travail de l’Assemblée des citoyens fut découpé en trois phases. De janvier à mars 2004, elle dut se réunir deux week-ends par mois à Vancouver afin que les délégués pussent s’informer de l’existence de systèmes électoraux alternatifs à partir de conférences, séminaires intensifs et discussions. À cette occasion, les dépenses des délégués furent prises en charge et ils furent également dédommagés de 150 dollars par week-end. Lors de la seconde phase, au cours de l’été 2004, les délégués participèrent à des audiences publiques organisées dans toute la province pour élargir la discussion et mesurer les réactions du public. Durant la troisième phase, entre l’automne et l’hiver 2004, l’Assemblée des citoyens fut de nouveau convoquée lors d’un week-end de discussions intensives qui s’acheva par la rédaction d’une proposition de référendum en vue d’entériner la nouvelle loi électorale. À la surprise générale, ils n’optèrent pas pour un simple système de représentation proportionnelle, mais pour un système électoral que l’on appelle désormais le « scrutin unique transférable » (SUT). Amy Lang décrit les modalités de ce scrutin de la manière suivante :

Le scrutin unique transférable (SUT) est organisé selon un découpage électoral fondé sur des circonscriptions plurinominales, ce qui augmente la répartition proportionnelle des sièges si les circonscriptions ont assez de membres. Le SUT se fonde également sur un mode de scrutin préférentiel pour classer les candidats par ordre de préférence dans chaque circonscription. Dans la pratique, les candidats d’un même parti sont en compétition les uns contre les autres afin de gagner la confiance des électeurs, comme dans les primaires, ce qui donne plus de choix aux électeurs pour déterminer qui sera leur représentant et compromet ainsi la capacité d’un parti politique à contrôler localement les investitures20.

Cette proposition fut par la suite soumise à un vote populaire en mai 2005. Le résultat du référendum gravita autour de 57,3 % des voix, un peu moins des 60 % nécessaires pour que la proposition soit directement ratifiée21.

En tant que processus, l’expérience de la Colombie-Britannique fut incontestablement une réussite, même si la réforme ne fut pas adoptée par référendum lors de la première tentative. Cette expérience mit également l’accent sur une question politique spécifique, à savoir la formulation d’une nouvelle loi électorale, mais rien n’exclut de transposer cette idée à d’autres institutions, comme les parlements nationaux. De nombreux systèmes législatifs sont en effet bicaméraux. La question spécifique est donc de mesurer la pertinence d’une seconde chambre au sein des institutions législatives de la démocratie. Pour aller vite, il existe deux types de réponses à cette question : soit le degré de confiance en la démocratie est minimal et il s’agit alors d’imposer une contrainte institutionnelle sur le pouvoir démocratique par le biais d’une seconde chambre législative, soit ce degré de confiance est élevé et il s’agit alors de renforcer profondément le caractère démocratique du système politique en place. La Chambre des lords britannique illustre bien la première voie, puisqu’elle repose historiquement sur la conviction selon laquelle la démocratie électorale peut conduire à des excès qui justifient la nécessité d’imposer un contrôle institutionnel. Ce dispositif doit alors empêcher, ou du moins ralentir, le processus par lequel les institutions représentatives édictent de nouvelles lois et produisent de nouveaux règlements. L’ancienne Chambre des lords, qui était composée de membres dont le titre était transmis héréditairement et, plus tard, de membres nommés, constituait un frein institutionnel à la démocratie électorale. Et ce dispositif ne fut que modérément altéré lorsque la Chambre des lords se transforma en une Chambre de notables nommés par le gouvernement de Tony Blair en 199922.

La seconde réponse à la question de la pertinence du bicaméralisme est de dire que l’existence d’une seconde chambre permet de revigorer et de renforcer la démocratie. L’argument avancé est le suivant : il ne s’agit pas de soutenir que la démocratie doit être contrôlée, mais d’affirmer que la réalisation de l’idéal démocratique ne peut aucunement dépendre d’un mécanisme de représentation unique. En conséquence, les deux chambres d’un système parlementaire sont conçues pour incarner différents mécanismes représentatifs. Par exemple, une première chambre pourrait être élue sur la base d’un système classique de représentation territoriale (dont l’unité serait la circonscription) et une seconde pourrait être élue sur la base d’un principe de représentation fonctionnelle, dont les membres seraient les représentants de groupes organisés (syndicats, associations professionnelles, secteurs économiques, etc.).

Une autre possibilité consisterait à mettre en place une seconde chambre sur le modèle d’une assemblée de citoyens composée de membres aléatoirement sélectionnés. Il existe plusieurs moyens de parvenir à ce résultat, mais je souhaite ici présenter une esquisse de cette possibilité institutionnelle en déclinant cinq propositions :

-

• Les membres de cette assemblée seraient élus pour un mandat échelonné sur une période maximale de trois ans.

-

• L’organisation du processus de sélection aléatoire garantirait la représentation proportionnelle de groupes démographiquement pertinents.

-

• La rémunération serait fixée à un niveau suffisamment élevé afin d’inciter financièrement la plupart des citoyens à y participer, et les employeurs seraient tenus de les réintégrer à la fin de leur mandat sans perte d’ancienneté.

-

• Le fonctionnement de l’Assemblée des citoyens se calquerait sur l’actuelle Chambre des lords britannique qui peut ralentir des projets de loi et les renvoyer en seconde lecture pour être réexaminés sans pour autant user d’un droit de veto.

-

• L’Assemblée des citoyens disposerait d’un encadrement administratif et technique compétent pour faciliter la transmission de l’information, organiser des audiences publiques et des séminaires afin que les membres de l’assemblée maîtrisent mieux le fonctionnement législatif et accèdent aux informations nécessaires pour participer aux délibérations.

Les chefs de gouvernement ainsi que les partis qui les soutiennent ne pourraient pas manipuler ce système car ce dernier garantirait ce qu’un parlement élu est incapable d’offrir par définition, à savoir une vraie diversité d’individus impliqués dans la fabrication des lois. Les citoyens ne sont ni des politiciens carriéristes ni leurs acolytes. Du fait que ses membres soient issus du « peuple », une Assemblée de citoyens sélectionnés aléatoirement renforcerait sa légitimité, même si elle serait toujours perçue comme une chambre secondaire. Le processus législatif en serait amélioré et sa cohérence ne serait pas menacée. L’essentiel, c’est qu’une telle assemblée réaffirme la valeur cardinale de la démocratie en tant que gouvernement du peuple et par le peuple, et imagine un ordre démocratique dans lequel les citoyens ordinaires sont habilités à être directement impliqués dans le travail crucial de l’élaboration des lois plutôt que d’être simplement cantonnés à la seule tâche de choisir leurs législateurs. Autrement dit, en approfondissant la démocratie, plutôt qu’en la contraignant, un tel dispositif ébranle les limites d’un système fondé sur la compétition électorale entre les partis.

Il existe de nombreuses utilisations possibles de l’« aléacratie » (randomocracy), comme sont appelées parfois ces assemblées dotées de pouvoir et sélectionnées aléatoirement23. C’est le cas, par exemple, des « jurys de citoyens » lorsqu’il s’agit d’élaborer des politiques publiques. Après tout, un jury est une sélection aléatoire de citoyens reconnus par l’État pour exercer l’un des attributs les plus essentiels du pouvoir régalien : le pouvoir de statuer judiciairement. Certaines propositions furent également émises pour recourir à des jurys afin de statuer sur d’autres secteurs décisionnels. Par exemple, dans des métropoles où persistent souvent des problèmes complexes et conflictuels de réglementations en matière d’occupation des sols et de zonage industriel, un jury de citoyens serait un organe de délibération et de recherche de consensus bien plus efficace qu’un conseil municipal élu ou un service centralisé rattaché au ministère de l’Urbanisme. Le problème avec les conseils municipaux et les politiques d’aménagement du territoire, du moins aux États-Unis, c’est que les conseillers municipaux et les urbanistes professionnels sont souvent trop influencés par les promoteurs immobiliers et les intérêts commerciaux qui y sont associés. C’est pourquoi un organe délibératif composé de citoyens ordinaires serait mieux placé pour défendre l’« intérêt public » et équilibrer les revendications et les aspirations qui s’affrontent.

Une dernière idée que nous pourrions creuser consiste à recourir à de telles assemblées afin d’approfondir le caractère démocratique d’une forme institutionnelle de démocratie directe déjà établie, à savoir les référendums d’initiative citoyenne24. Pour rappel, les référendums classiques d’initiative citoyenne fonctionnent de la manière suivante : un groupe de citoyens, qui souhaitent adopter une nouvelle loi ou abroger une loi existante, émettent alors une proposition et obtiennent le nombre requis de signatures, cette proposition apparaît ensuite sur un bulletin de vote, et le corps électoral est appelé à se prononcer. Ce genre d’initiative électorale a largement été utilisé dans certains États américains, notamment en Californie et à Washington. Ce dispositif électoral semble avoir toutes les apparences de la démocratie directe : les citoyens ordinaires décident d’adopter ou non une législation sur la base d’une participation directe. Cependant, la manière dont sont organisés les référendums d’initiative populaire aux États-Unis soulève deux problèmes cruciaux. Premièrement, comme pour l’élection classique des représentants, l’argent privé joue un rôle excessivement important lorsqu’il s’agit de diffuser des informations sur le contenu de ces initiatives, en particulier grâce à l’achat d’annonces télévisées. Le maintien de cette disposition fausse l’égalité démocratique en permettant aux intérêts soutenus financièrement d’exercer une influence largement disproportionnée sur le processus référendaire. Ce problème est aggravé par une seconde disposition : la plupart des électeurs ne se sentent pas nécessairement concernés par les enjeux électoraux sur lesquels ils doivent se prononcer. C’est pourquoi ils s’appuient principalement sur des informations limitées et peu coûteuses pour éclairer leur vote. Il s’agit ici du problème classique de l’« ignorance rationnelle » que connaît bien la sociologie politique électorale25. Le résultat est que beaucoup d’électeurs se prononcent sur la base d’informations erronées ou médiocres et font des choix sur lesquels ils reviendraient s’ils avaient disposé d’informations pertinentes au moment du vote.