CHAPITRE 9

La transformation par la rupture

Il peut sembler étrange, au début du XXIe siècle, d’aborder la question des transformations du capitalisme sous l’angle d’une rupture radicale. Bien que la rhétorique révolutionnaire ne se soit pas totalement éclipsée, seul un petit nombre de critiques du capitalisme envisagent aujourd’hui un renversement révolutionnaire de l’État dans les pays capitalistes développés. Au-delà de toute considération morale sur les conséquences de l’adoption de cette stratégie, ou sur le caractère désirable ou non des ultimes dénouements engendrés par un renversement de ce type, l’idée que ce mode de transformation pourrait éventuellement réussir semble très farfelue.

En dépit de cette remarque préliminaire, je pense qu’il existe quatre bonnes raisons de continuer à soumettre ce mode de transformation à l’examen. Tout d’abord, durant leur jeunesse, beaucoup de militants sont attirés par l’idée d’une rupture radicale avec les institutions existantes. À leurs yeux, les structures de pouvoir, les privilèges et les inégalités qui en découlent semblent si néfastes et entravent à ce point les aspirations humaines au bonheur que l’idée de les détruire et de les remplacer par quelque chose de nouveau et de meilleur leur paraît séduisante. Forte de cette conception optimiste ou romantique, l’idée d’une rupture révolutionnaire continue donc à féconder l’imaginaire militant. Deuxièmement, comprendre la logique et les limites d’une stratégie de rupture peut nous aider à clarifier les stratégies de transformation alternatives. Depuis le XIXe siècle, les débats théoriques et politiques qui ont animé la gauche ont été posés dans les termes d’une opposition entre « réformisme » et « révolutionnaire », à tel point que la spécificité de la logique réformiste provient essentiellement de cette dualité. Troisièmement, même si je suis assez sceptique quant à la possibilité de déployer globalement une stratégie de rupture, il me semble que des formes de rupture plus limitées dans certains contextes institutionnels sont possibles. En effet, dans des circonstances particulières, plusieurs aspects qui caractérisent cette stratégie – comme la confrontation directe avec les classes dominantes et l’État – peuvent prévaloir. Autrement dit, la logique de la transformation par la rupture ne doit pas être limitée à des ruptures globales qui s’appliqueraient à l’ensemble d’un système social. Enfin, même si au début du XXIe siècle la probabilité de voir ces stratégies de rupture se réaliser reste faible, personne ne peut prédire avec certitude ce que l’avenir nous réserve. Dans le monde tel qu’il est aujourd’hui, les institutions étatiques qui gouvernent les démocraties capitalistes développées semblent en effet inébranlables, au point que ces stratégies de rupture appartiennent désormais au passé. Cependant, il demeure possible que dans un avenir proche les contradictions de ces sociétés affaiblissent considérablement ces institutions, rompent les équilibres et enclenchent des crises systémiques pouvant détruire les fondements de cette hégémonie. À défaut d’être impulsées, de telles ruptures peuvent alors se produire, et dans de telles conditions une stratégie de rupture peut devenir ce que les marxistes appelaient autrefois une « nécessité historique1 ». C’est pourquoi l’idée de rupture doit continuer de nourrir notre réflexion stratégique, notamment lorsque nous abordons la question de la transformation sociale, étant donné que ces stratégies peuvent devenir plus pertinentes selon les zones ciblées à un moment donné dans l’avenir.

La question centrale et les hypothèses sous-jacentes

Je souhaiterais maintenant aborder la question suivante : dans les pays capitalistes avancés, quelles sont les conditions qui permettraient de mobiliser un grand nombre d’individus en vue d’obtenir leur soutien à une stratégie de rupture contre le capitalisme ? Cette analyse se fonde selon nous sur trois hypothèses :

Tout d’abord, je suppose que dans les pays capitalistes avancés dotés d’institutions démocratiques et libérales, une stratégie de rupture vers le socialisme devrait s’établir à partir de processus démocratiques routinisés. Cela ne signifie pas que la stratégie adoptée ne conduirait pas à transformer la nature de l’État – le renforcement démocratique de l’État est certainement un élément central du programme d’approfondissement du pouvoir d’agir social. Et cela ne signifie pas non plus qu’une telle stratégie ne susciterait pas d’actions politiques en dehors de l’État, dans la société civile et l’économie. L’hypothèse que je soutiens consiste à dire simplement qu’une stratégie de rupture ne se réduirait pas à une insurrection violente visant à renverser l’État par des moyens extraparlementaires selon le modèle classique des révolutions. Il ne s’agit pas de refuser l’irruption d’une séquence révolutionnaire sur la base d’une objection morale qui condamnerait la violence insurrectionnelle, mais plutôt de défendre la conviction selon laquelle ce mode d’action, dans des conditions historiques que nous pouvons anticiper, serait incapable de créer réellement une forme démocratique et égalitaire d’autonomie sociale au sein des sociétés capitalistes avancées2. Aussi difficile que cela puisse être, si une stratégie de rupture est mise en œuvre en vue d’instaurer un socialisme démocratique et égalitaire, cette stratégie devra donc se déployer à l’intérieur des mécanismes institutionnels imparfaits promus par l’État3.

Deuxièmement, étant donné la nécessité d’investir politiquement les institutions de la démocratie représentative, je suppose qu’un large soutien populaire est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour mobiliser une telle stratégie. Bien que l’histoire regorge d’exemples qui ont vu se produire au sein des institutions une rupture provoquée par une force politique bien organisée, mais minoritaire, qui fut en mesure de « saisir l’opportunité » et de profiter de l’affaiblissement des structures étatiques, il est difficile d’en conclure que cela a abouti à l’approfondissement du pouvoir d’agir social. Par conséquent, tout au long de ce chapitre, je postule que, si l’option retenue est celle d’une stratégie de rupture en vue d’instaurer un socialisme faisant de la place au pouvoir d’agir social, celle-ci devra être soutenue par une majorité de la population.

Troisièmement, dans la continuité des travaux d’Adam Przeworski4, je postule qu’une condition nécessaire pour obtenir un soutien populaire durable et de grande ampleur est d’instaurer une forme de socialisme (indépendamment de la manière dont on le définit) soucieux de l’intérêt matériel de la majorité des personnes5. Cela ne signifie pas que, dans les luttes dirigées contre le capitalisme, les engagements moraux qui ne sont pas directement liés à des intérêts matériels ne comptent pas. Bien au contraire, leur valeur est inestimable car ils contribuent aussi bien à nouer des solidarités qu’à consentir à des sacrifices, autant de conditions qui nous paraissent essentielles pour consolider une action collective. Néanmoins, bien que l’idéologie et l’engagement moral renforcent ce sentiment d’adhésion, je persiste à croire qu’ils se construisent sur la base d’intérêts matériels. En l’absence de ces intérêts, les engagements idéologiques ne suffiraient pas en eux-mêmes à maintenir durablement ce sentiment d’adhésion6. C’est pourquoi cette forme de socialisme fondé sur le pouvoir d’agir social s’écroulerait assez vite si les conditions matérielles d’existence se dégradaient et devenaient pires que sous le capitalisme.

L’analyse qui suit s’appuie donc sur ces trois hypothèses. Par ailleurs, à la fin de ce chapitre, nous examinerons les implications induites par un assouplissement de ces présuppositions.

La transformation par la rupture et le creux transitionnel

Selon moi, le problème fondamental à résoudre est désormais le suivant : sous quelles conditions une stratégie de rupture avec le capitalisme correspondrait adéquatement aux intérêts matériels de la majorité de la population ? Quelle que soit la nature de la transformation entreprise, les intérêts matériels mis en jeu dépendent de trois paramètres principaux :

-

• L’évolution du bien-être matériel des individus en l’absence de rupture. Il s’agit de déterminer les conditions d’existence des individus si les structures de pouvoir et de privilèges existantes avaient été maintenues.

-

• L’évolution de leur bien-être matériel après la fin de la période de rupture, dès lors que les nouvelles institutions sont mises en place et fonctionnent efficacement.

-

• Le niveau de satisfaction de leurs intérêts durant la période comprise entre le début de la rupture et le nouvel équilibre institutionnel. Quel que soit le scénario retenu, une rupture avec la structure économique existante produirait probablement de fortes perturbations. Cette période de transition se traduirait certainement par une baisse significative du niveau de vie. Adam Przeworski appelle cette période de transition le « creux transitionnel » (transition trough).

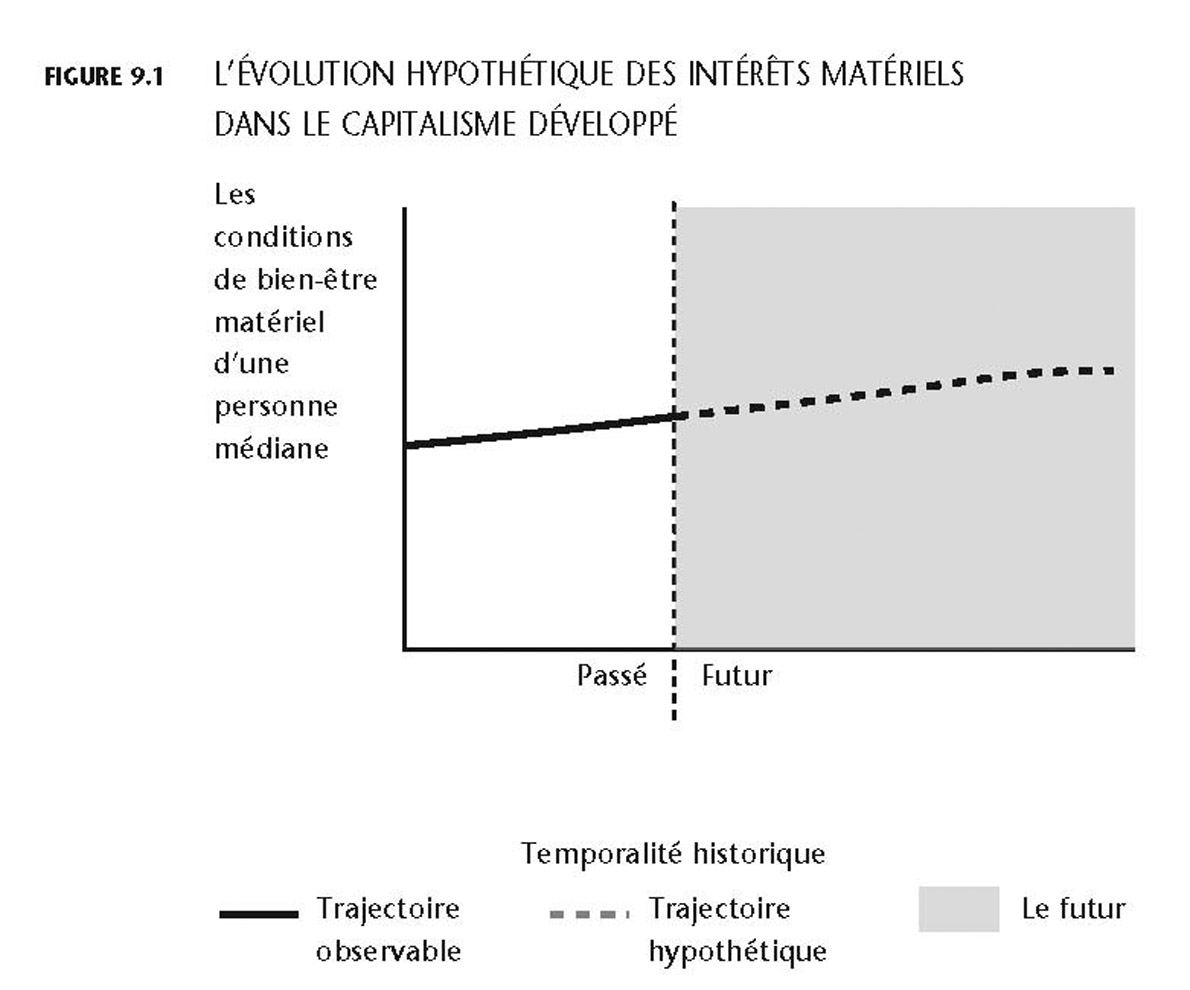

Une simple représentation graphique de ces évolutions au sein des sociétés capitalistes développées, qui s’inspire très fortement des travaux de Przeworski, ressemblerait à ce que nous avons exposé dans les figures 9.1 et 9.2. La figure 9.1 illustre l’évolution hypothétique du niveau de bien-être matériel d’une personne médiane au sein des économies capitalistes développées selon une échelle temporelle (passé, présent et avenir). Si nous nous situons du point de vue du présent, l’avenir est bien entendu incertain. Mais supposons que la trajectoire la plus probable de la courbe du niveau de vie pour une personne médiane vivant dans un pays développé soit stationnaire ou augmente faiblement7. Nous reconnaissons volontiers que cette prédiction pourrait être erronée. Il se peut que dans le futur, pour une multitude de raisons (crises économiques, détérioration écologique, chômage de masse provoqué par l’apparition de nouvelles technologies, etc.), le niveau de vie de la plupart des individus baisse significativement durant une période donnée. Et si un tel scénario devait se produire, l’analyse qui suit aurait besoin d’être modifiée (comme nous le verrons à la fin de ce chapitre). Mais admettons ici que le niveau de vie pour une personne médiane demeure plutôt constant ou augmente faiblement.

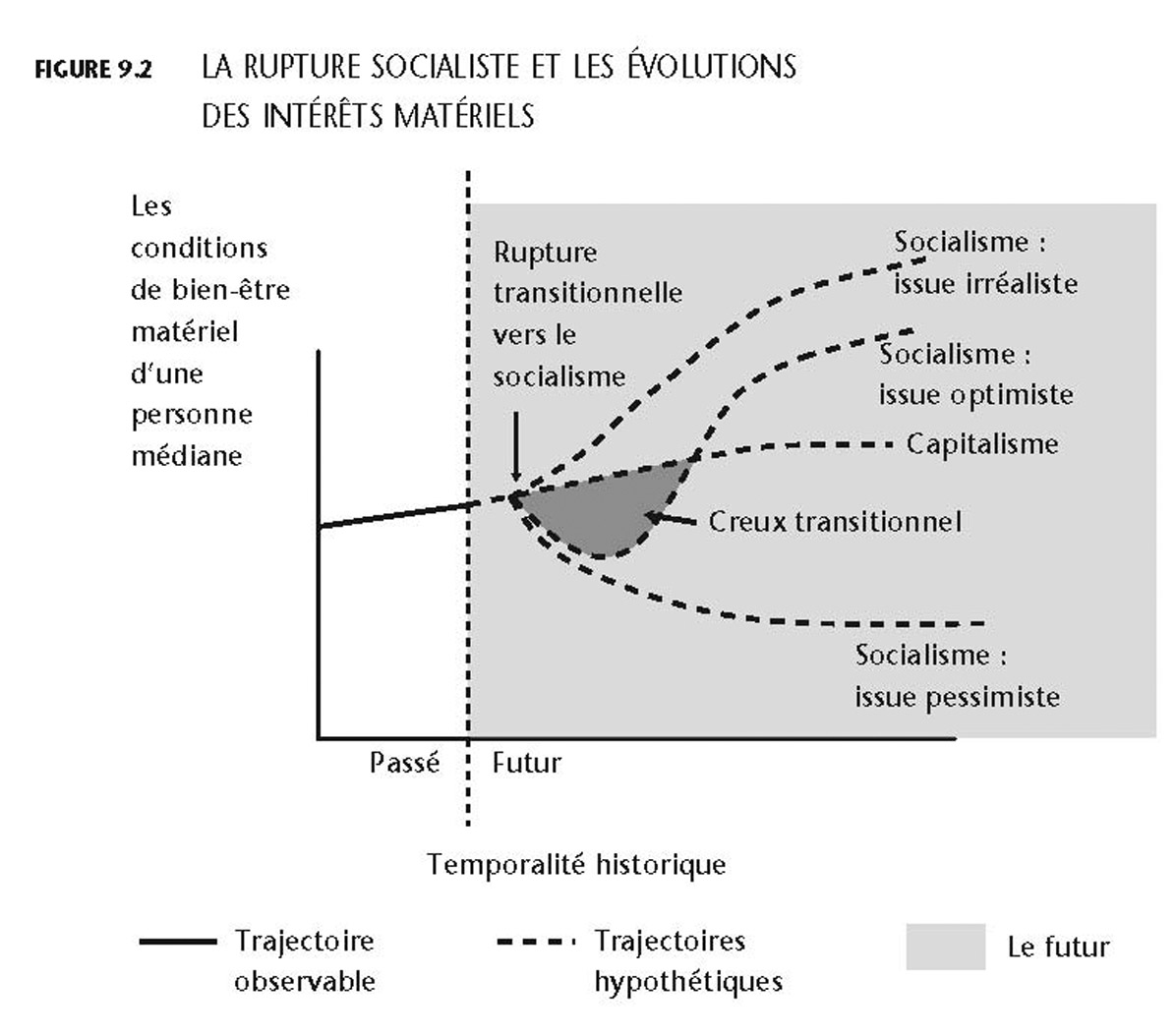

La question devient alors la suivante : quelle serait l’évolution des conditions matérielles d’existence d’une personne médiane si une stratégie de rupture produisait avec succès une transformation socialiste8 ? Examinons tout d’abord ce problème à l’aune d’un scénario relativement optimiste. Supposons que, suite à une large victoire électorale, un parti socialiste accède démocratiquement au contrôle de l’État et dispose d’un pouvoir suffisant pour lancer un programme sérieux visant à instaurer une forme de socialisme, en s’appuyant soit sur des institutions promouvant le pouvoir d’agir social, soit sur la version démocratique du socialisme étatiste qui se fonde sur la propriété étatique des moyens de production et le contrôle des organisations économiques les plus importantes. Supposons également, de manière sans doute irréaliste, qu’un tel programme ne rencontre aucune résistance violente, écartant ainsi le spectre d’une contre-révolution armée qui serait conduite par des forces sociales s’opposant au socialisme. Bien entendu, nous avons conscience que nous formulons ici des hypothèses résolument optimistes qui se succèdent comme suit : un parti socialiste qui défend une vision égalitariste et radicale de la démocratie accède démocratiquement au pouvoir, dispose de ressources politiques suffisantes pour adopter et mettre en œuvre un programme sérieux de transformation socialiste, surmonte des problèmes de désinvestissement et de motivation, et évite d’être confronté à une opposition violente qui prendrait la forme d’une contre-révolution. Dans ce schéma le monde s’engage à respecter les règles du jeu politique en vigueur. Il s’agit donc d’examiner les problèmes soulevés par une stratégie de rupture dans des conditions favorables. Qu’adviendrait-il dans ce contexte du bien-être matériel d’une personne médiane ? La figure 9.2 indique trois possibilités générales qui constituent autant d’issues possibles.

L’« issue du fantasme socialiste » imagine que la rupture avec le capitalisme conduit immédiatement à une amélioration des conditions matérielles d’existence. Ou bien les perturbations économiques sont inexistantes, ou bien les gains immédiats de la redistribution permettent d’enrayer à court terme le déclin économique qui résulte de l’instabilité institutionnelle. Cette issue ne nous paraît guère réaliste, du moins si nous la transposons dans une économie capitaliste complexe et développée. Il est en effet fort peu probable que dans une économie socialiste l’amélioration des conditions matérielles d’existence des gens ordinaires s’opère instantanément.

L’« issue pessimiste » est celle que les antisocialistes prévoient fatalement. Selon eux, la perturbation des mécanismes capitalistes provoquerait un tel effondrement économique que le système serait incapable de s’en remettre, et le nouvel équilibre qui en résulterait serait en permanence moins efficace que ce qu’il aurait été si le capitalisme s’était maintenu. Selon ce point de vue, le socialisme est donc tout simplement indésirable. Le problème ne concerne pas les coûts de la transition, mais les performances économiques des deux systèmes.

L’« issue optimiste » reconnaît que toute rupture avec le capitalisme entraînerait nécessairement des perturbations économiques importantes et par conséquent une part de sacrifice. En admettant que la rupture se produise dans un contexte démocratique et pacifique, toute transition importante vers le socialisme pourrait anéantir les mécanismes de motivation et les structures d’information qui assuraient la coordination économique du capitalisme. Les chaînes d’approvisionnement, les systèmes de distribution, l’accès au crédit, les systèmes de fixation des prix, et de nombreux autres facteurs d’intégration économique seraient profondément perturbés. Durant une certaine période, la production diminuerait et le niveau de vie subirait une baisse significative. Ces phénomènes seraient sans doute amplifiés par la fuite des capitaux et la chute des investissements qui constituent autant de réponses préventives apportées par les capitalistes face à cette situation. L’issue est néanmoins optimiste car elle prévoit la mise en place de nouveaux processus de coordination, le retour d’un système de motivation adéquat et l’institutionnalisation de nouvelles règles du jeu encadrant la production et la distribution. Dans la mesure où ces conditions seraient remplies, le niveau de vie général s’améliorerait et sa courbe croiserait celle du niveau de vie du capitalisme pour finalement la dépasser. La zone la plus sombre illustrée par la figure 9.2 constitue ce qu’on appelle le « creux transitionnel » qui se situe entre le moment de la rupture avec le capitalisme et celui où les conditions matérielles d’existence dans une économie socialiste sont supérieures à celles qui prévalaient dans l’ordre social précédent.

Supposons désormais que l’issue optimiste soit l’évolution la plus probable. La question fondamentale est alors de connaître la profondeur du creux transitionnel. Selon la taille et la durée de ce creux, il peut ne pas être dans l’intérêt matériel de la plupart des gens de soutenir une rupture vers le socialisme, même s’ils croient fermement que leur vie serait meilleure une fois la transition achevée. Les intérêts doivent toujours être saisis dans un horizon temporel spécifique et, si la période de creux transitionnel se prolonge, il est peu probable que les individus concernés la perçoivent comme favorable à leurs intérêts matériels.

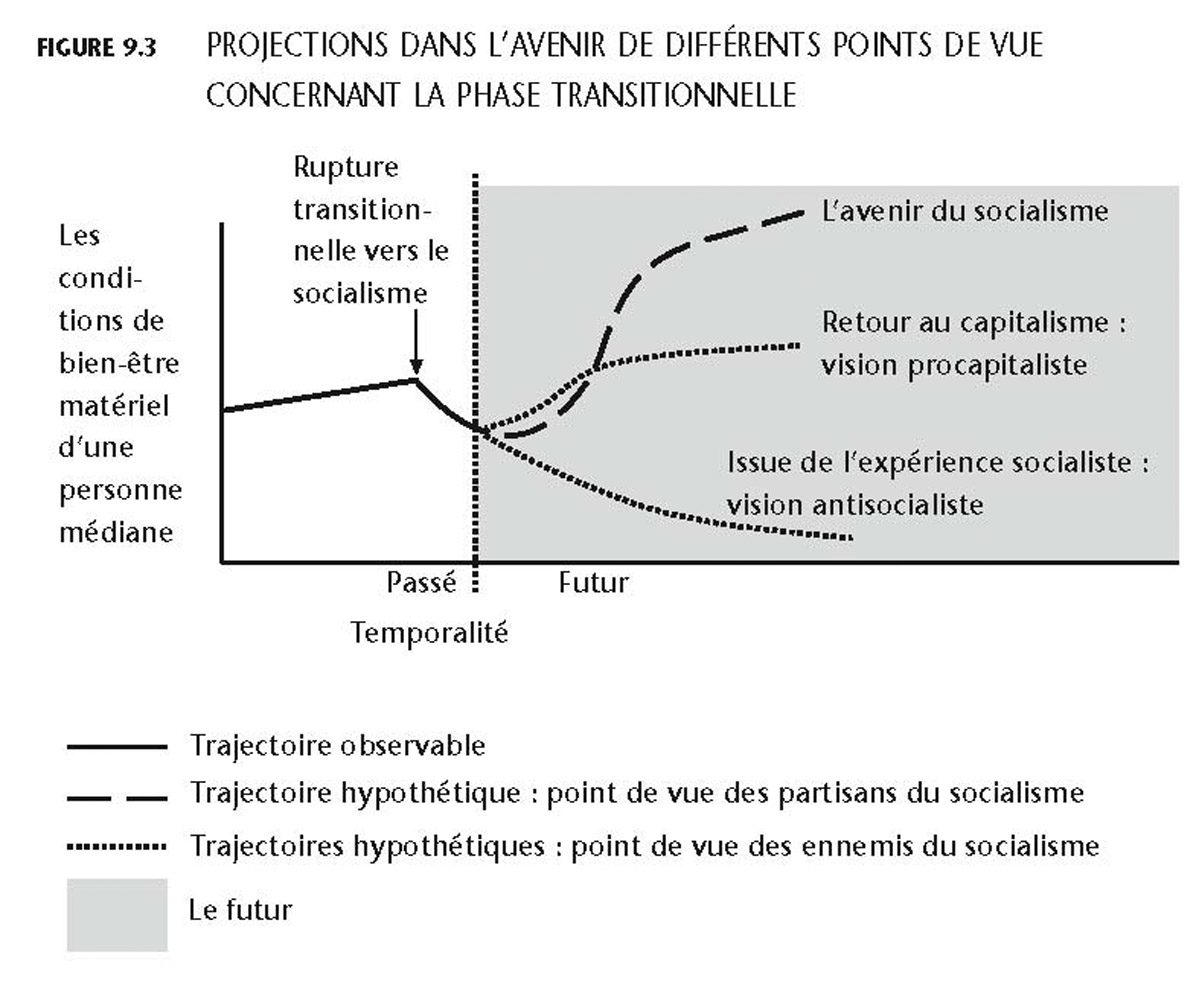

De plus, il est important de rappeler que, du point de vue des acteurs qui sont confrontés à une période de transition, la forme de ces courbes ne relève pas d’une observation empirique, mais d’une hypothèse sur l’avenir. L’avenir est toujours incertain et de telles prédictions reposent toujours sur des arguments théoriques très contestables. Et même si ces arguments sont bien fondés, la plupart des individus n’y croiront pas nécessairement. Durant la période de transition, qui voit la courbe décliner inéluctablement vers le bas, comme l’indique parfaitement la figure 9.3, les trajectoires empiriques des issues optimiste et pessimiste sont quasiment identiques. Dans la mesure où l’économie décline, les forces politiques opposées au socialisme insisteront sur le fait que cette évolution se poursuivra vers le bas jusqu’à la catastrophe finale, tout en plaidant en faveur d’une inversion de la transition. Bien entendu, les socialistes leur opposeront d’autres arguments selon lesquels l’économie finira par s’améliorer et ils maintiendront le statu quo. Mais si la période de transition est prolongée, il se peut que ce discours soit perçu comme une conception romantique de la révolution. En effet, il arrive toujours un moment, au regard de l’évolution de la courbe de cette période transitionnelle, où les prédictions pessimistes des ennemis du socialisme se vérifient. Par conséquent, la coalition politique qui soutient une transition démocratique vers le socialisme risque, au fil du temps, de s’effriter et de se diviser si cette période de transition se prolonge.

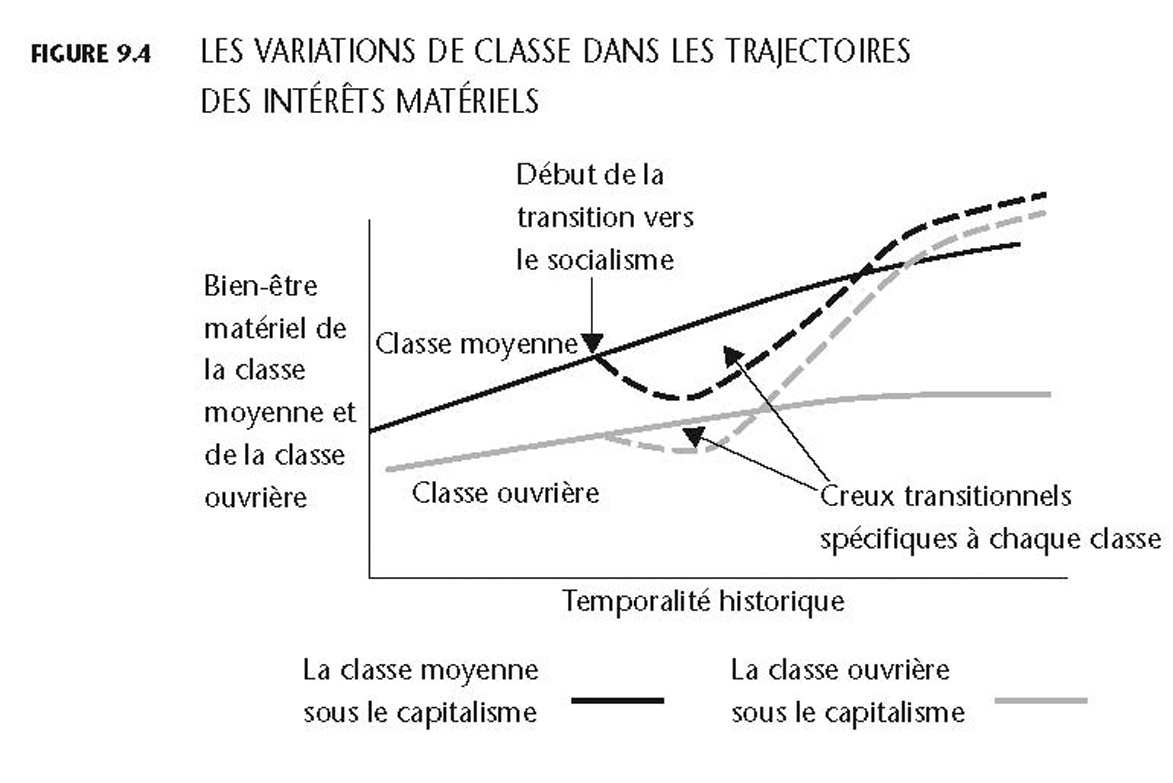

On peut ajouter que la situation peut encore apparaître pire si nous ne nous focalisons pas uniquement sur l’évolution des intérêts matériels d’une personne médiane. Imaginons deux catégories de personnes dont les intérêts matériels seraient largement influencés par les effets d’une transition réussie vers le socialisme. Pour les besoins de l’analyse, appelons ces deux catégories « classe ouvrière » et « classe moyenne9 ». Dans le capitalisme, la classe moyenne a en général un niveau de vie supérieur à celui de la classe ouvrière. On peut aussi admettre que cette inégalité s’est creusée au cours du temps. La figure 9.4 illustre ainsi la réalité du creux transitionnel pour ces deux catégories de personnes lors d’une période de transition vers le socialisme. Une telle transition, qui doit s’opérer dans des conditions démocratiques, nécessite en effet le soutien d’une large coalition entre la classe moyenne et la classe ouvrière. Mais l’expérience de la transition sera probablement vécue différemment par les personnes composant cette coalition. Plus précisément, si un gouvernement socialiste s’engage sérieusement à faire avancer le principe d’égalité, la profondeur et la durée du creux transitionnel seront sans doute plus élevées pour la classe moyenne, même si sa position matérielle reste meilleure que celle des ouvriers tout au long du processus. Le prolongement de la période du creux transitionnel pourrait donc aggraver la situation en favorisant les défections des membres de la classe moyenne qui se désolidariseraient de la coalition socialiste.

Si ces arguments sont à peu près corrects, et si le creux transitionnel ressemble au schéma général exposé dans les figures 9.2 et 9.4, alors il est peu probable, dans un contexte démocratique, que la période de transition vers le socialisme puisse se prolonger indéfiniment. Les soutiens politiques s’étioleraient au fil du temps. Un gouvernement socialiste démocratiquement élu et qui tenterait de construire des institutions socialistes par la rupture subirait alors une défaite électorale ou bien, afin de rester au pouvoir durant cette période de transition, mobiliserait des moyens antidémocratiques. Ce virage autoritaire d’un parti politique exerçant le pouvoir délégitimerait le projet de construire des institutions sur la base d’un égalitarisme démocratique radical. Cette transition conduirait à mettre en place une forme d’étatisme autoritaire au détriment d’institutions démocratiques où prédomine le pouvoir d’agir social.

Certains socialistes révolutionnaires ont cru que ce virage autoritaire, qui se traduit par la mise en place d’un régime politique dans lequel un parti unique détient tous les pouvoirs durant une phase de transition, ne détruisait pas nécessairement la possibilité d’instaurer ultérieurement une démocratie égalitaire. L’expérience historique suggère néanmoins que cette évolution est fort peu probable : la concentration du pouvoir et l’irresponsabilité qui accompagne aussi bien la suppression de la démocratie représentative et multipartite que l’abrogation de l’état de droit produisent de nouvelles règles du jeu et des formes institutionnelles qui récompensent la cruauté, marginalisent les valeurs démocratiques, répriment la dissidence et détruisent les capacités de la société civile à agir collectivement. Autant de pratiques qui rendent irréaliste la mise en place d’un socialisme démocratique qui viendrait clore cette période de transition pour le moins délicate.

Répliques

À ce pessimisme ambiant qui condamne tout recours à une stratégie de rupture, il existe néanmoins un certain nombre de réponses possibles. Tout d’abord, et plus simplement, rien n’exclut que la période de creux transitionnel ne se prolonge pas. Alors que certaines évolutions nous paraissent irréalistes, il se peut aussi que l’issue optimiste soit trop pessimiste. Si la durée de la période de creux transitionnel était raisonnablement courte, et surtout si la reprise avait lieu assez rapidement, une coalition démocratique pourrait se maintenir au pouvoir pour poursuivre son projet de transformation.

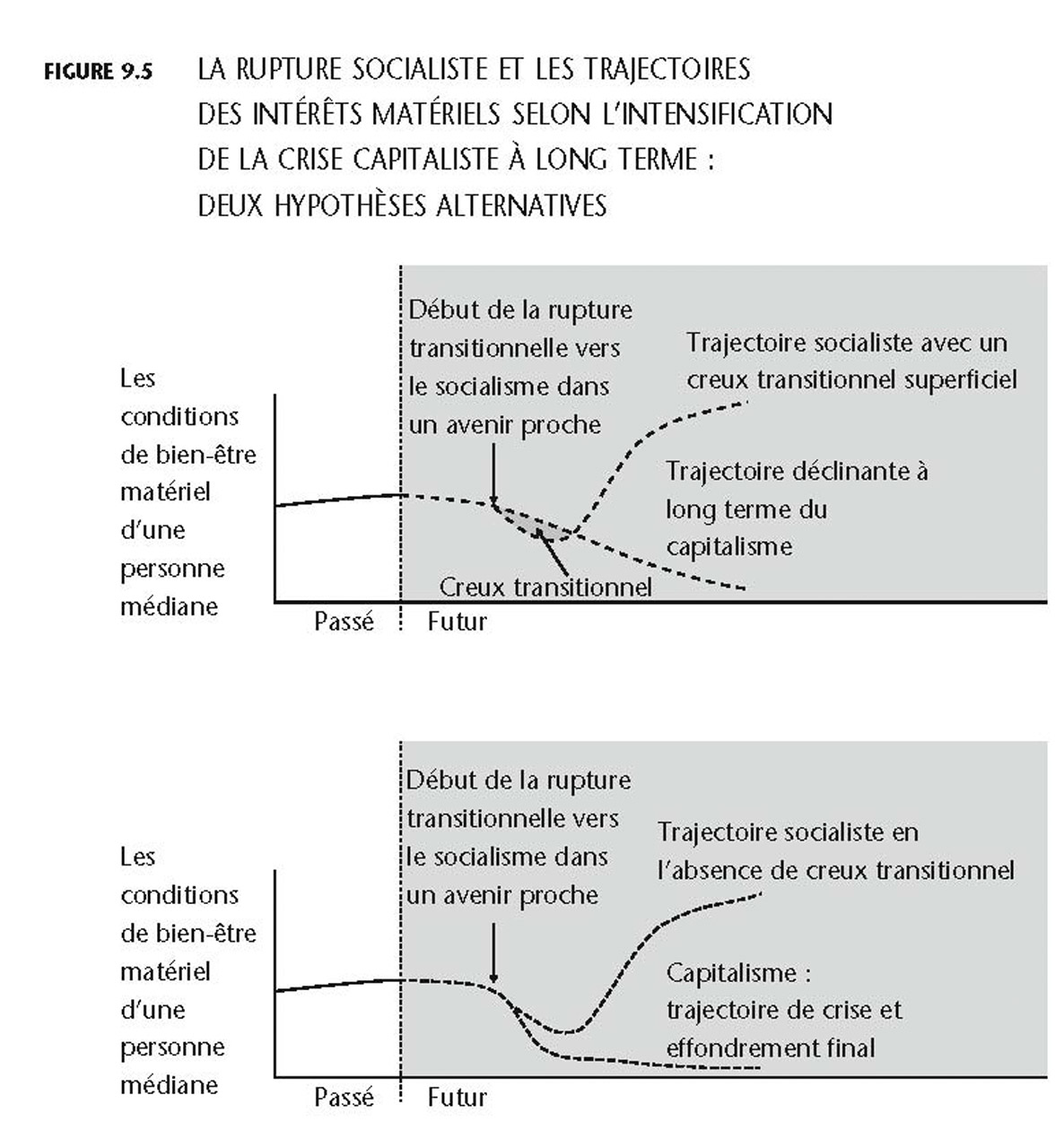

Deuxièmement, on pourrait objecter que la projection des conditions matérielles d’existence au sein du capitalisme est fausse. Si le capitalisme subissait un cycle prolongé de crises endémiques, qui le conduiraient lentement vers sa propre perte, la période de transition qui découlerait d’une rupture avec les institutions capitalistes ne serait pas si mauvaise. Rappelons à ce sujet que Marx croyait en partie à cette hypothèse : à long terme, le capitalisme sape ses propres conditions d’accumulation de profit avec pour résultat une intensification des crises. Comme le montre la figure 9.5, dans la mesure où les crises s’intensifient, les creux transitionnels deviennent moins profonds car la trajectoire hypothétique du capitalisme s’incline progressivement vers le bas. Et si les crises débouchent au final sur un effondrement brutal du capitalisme, l’évolution de l’alternative socialiste emprunte alors une issue irréaliste (telle que nous l’avons exposée dans la figure 9.2) : les conditions matérielles d’existence s’améliorent immédiatement et dépassent le niveau qu’elles auraient atteint si la rupture avec le capitalisme n’avait pas été provoquée.

Troisièmement, le désir des acteurs de s’engager en faveur d’une transition vers le socialisme ne se réduit pas seulement aux seuls intérêts matériels et peut être motivé par d’autres valeurs. Par exemple, il est possible que les valeurs de participation démocratique et de solidarité communautaire favorisent la réalisation des processus de rupture et de transition. Ainsi, si ces valeurs constituaient une source puissante et solide de motivation personnelle, le projet socialiste pourrait être soutenu durant les phases prolongées des périodes de transition.

Je pense cependant qu’aucune des réponses apportées n’est en soi convaincante. Il est possible que les perturbations qui accompagnent la transformation des relations capitalistes soient moins fortes que mes analyses le laissent supposer, mais l’expérience historique du désinvestissement massif, lorsque les menaces lancées par l’État contre le capital demeurent encore très faibles, suggère que les perturbations seraient probablement d’une gravité extrême. Il est également possible que le capitalisme entre dans un cycle de crises permanentes qui s’intensifiera à long terme et qui aura pour conséquence de réduire le niveau de vie de la plupart des individus mais, en l’absence d’une théorie solide qui viendrait confirmer l’existence de mécanismes qui produisent cette intensification, cet argument demeure purement spéculatif. Nous pouvons également admettre que la lutte pour l’émancipation humaine repose sur des motivations dont l’importance est décisive et qui ne se réduisent pas uniquement à des intérêts purement matériels, mais l’idée que ces motivations pourraient neutraliser à elles seules les effets d’un déclin économique qui accompagneraient à long terme la transformation radicale du capitalisme souffre de l’absence de preuves historiques.

Par conséquent, lorsqu’elles se déploient à grande échelle, les stratégies de rupture qui souhaitent instaurer un socialisme démocratique et égalitaire ne semblent pas adaptées au monde dans lequel nous vivons actuellement, et plus précisément aux économies capitalistes développées. En ce sens, si nous souhaitons œuvrer pour une telle transformation, nous devons examiner le problème sous un angle stratégique fondamentalement différent. La question devient donc la suivante : est-il possible au sein du capitalisme d’élargir l’espace au sein duquel le pouvoir d’agir social serait renforcé ? Et quelles sont les limites d’un tel processus ?