18

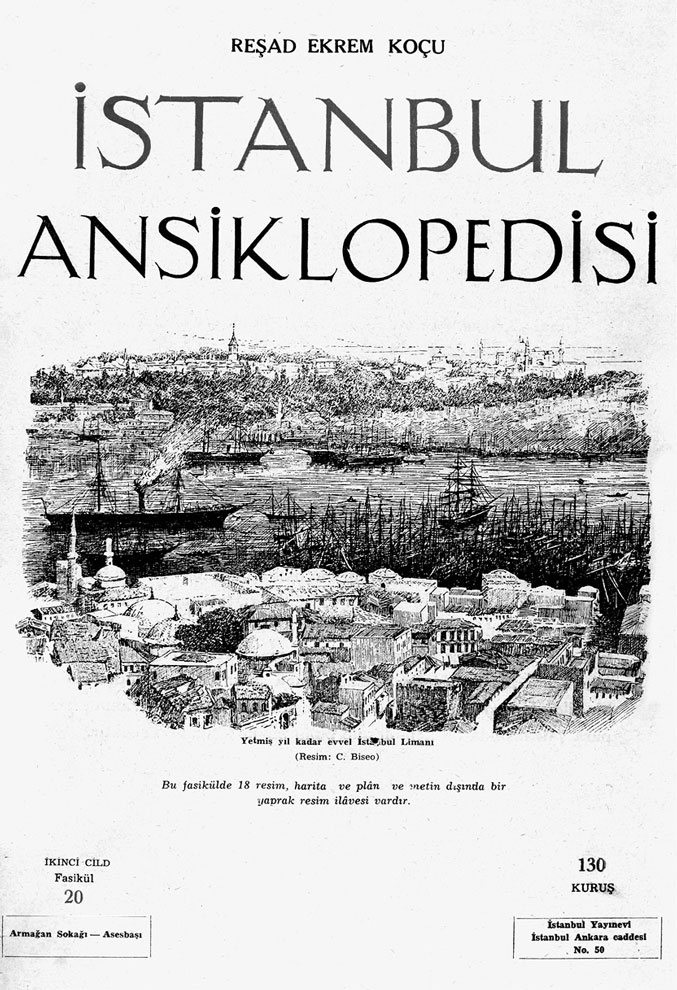

LA COLECCIÓN DE SUCESOS Y CURIOSIDADES DE REŞAT EKREM KOÇU: LA ENCICLOPEDIA DE ESTAMBUL

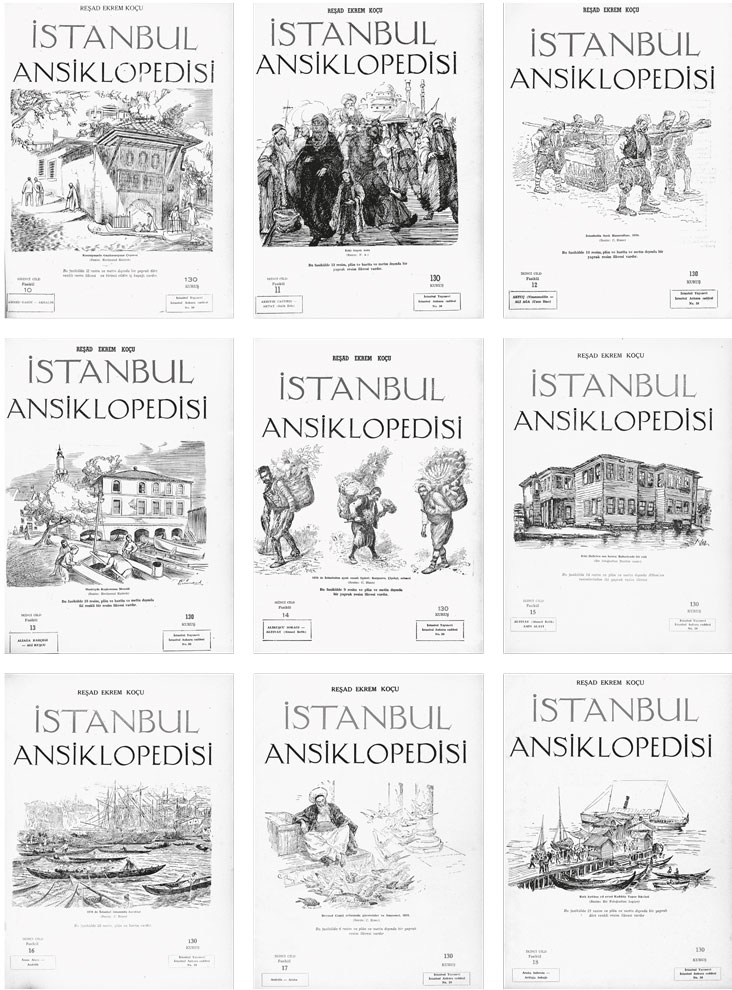

Por la época en que comencé a leer me encontré un enorme libro, de las dimensiones de un periódico, en la polvorienta biblioteca de mi abuela, aquel aparador de puertas de cristal con pestillo que tan raras veces se abría y en el que descansaban los volúmenes de Hayat, amarillentas novelas rosas y los libros de medicina de mi tío de América. Aquel libro, titulado De Osman Gazi a Atatürk, con el subtítulo de Panorama de los seiscientos años de historia otomana, me gustó mucho, tanto por la selección de los temas como por sus muchas y extrañas ilustraciones. Los ratos en que se hacía la colada en nuestro piso y los días en que no iba a la escuela con la excusa de estar enfermo o simplemente porque había hecho novillos, subía al piso de la abuela, abría el libro en el escritorio de mi tío y lo leía una y otra vez, y, cuando años después nos fuimos a vivir a un piso de alquiler, cada vez que íbamos a visitar a la abuela seguía sacándolo para leerlo.

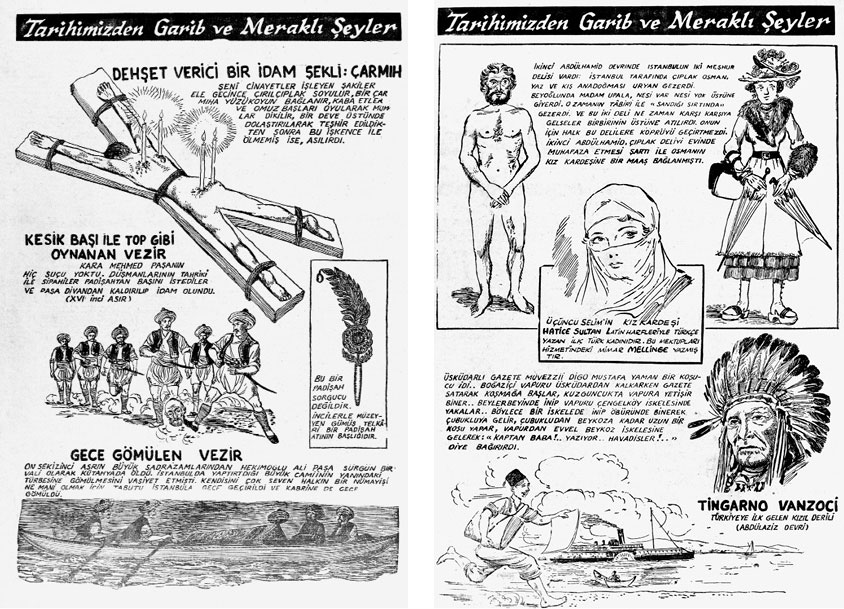

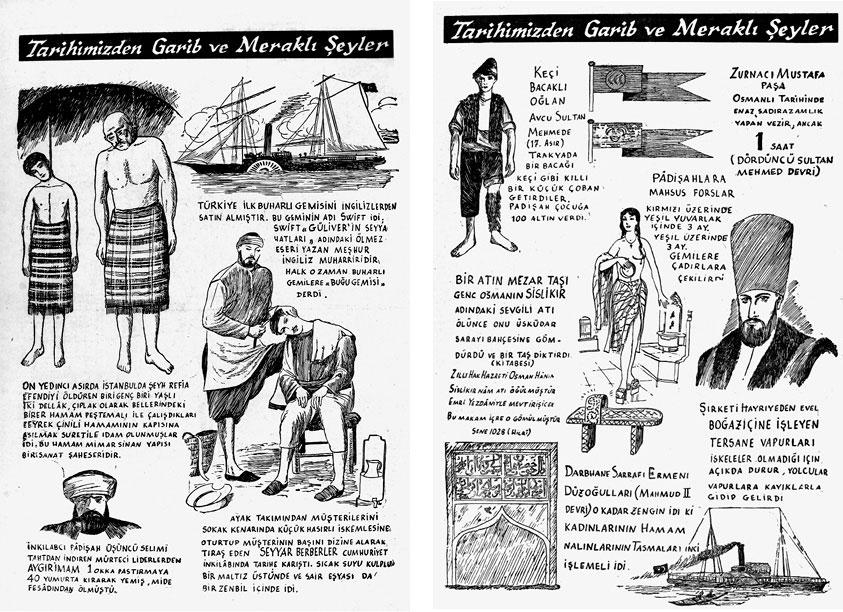

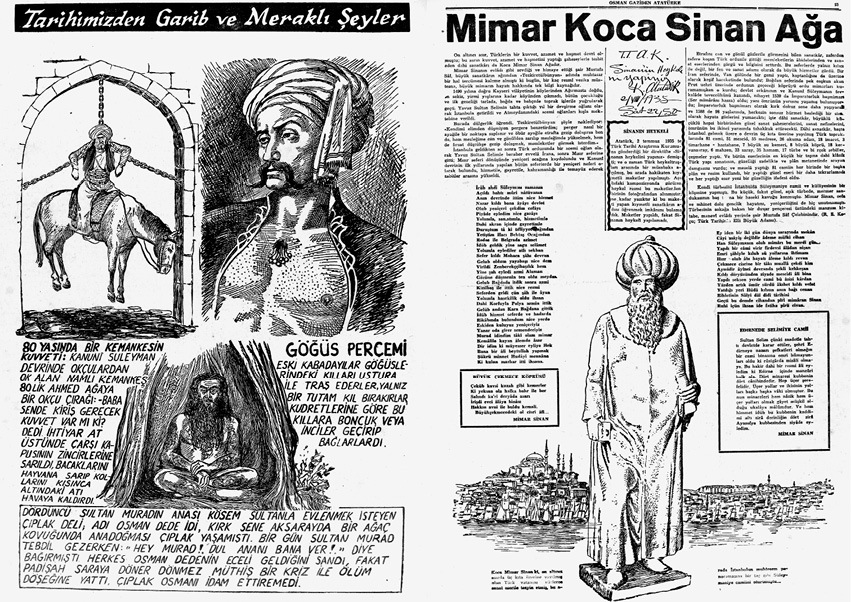

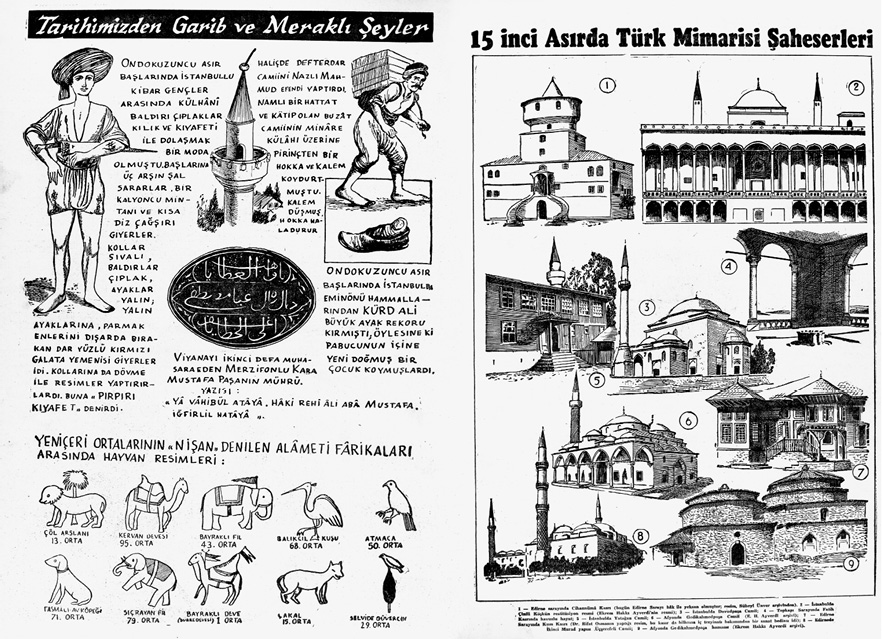

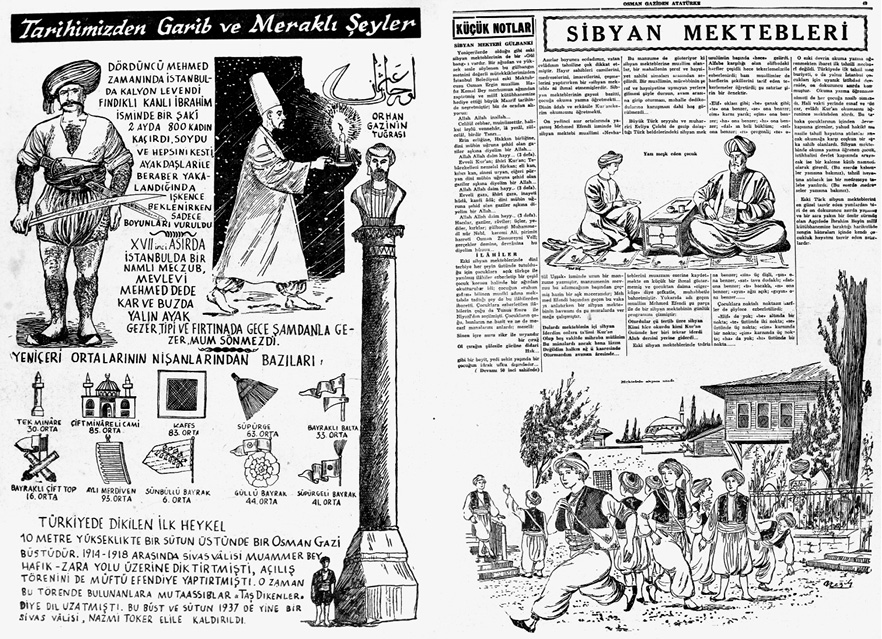

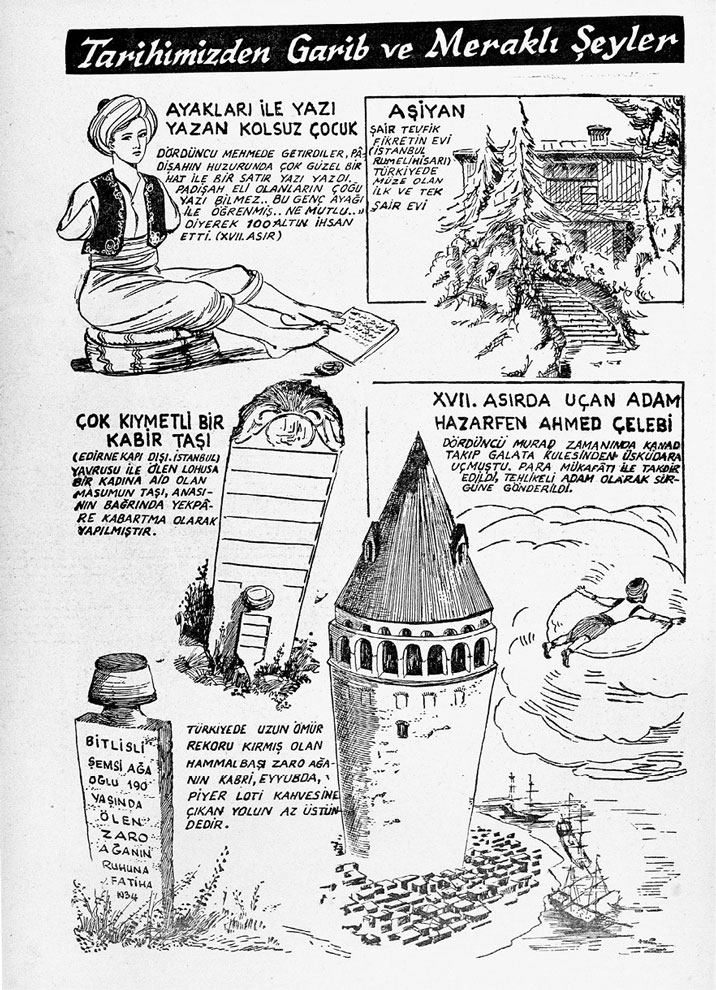

Lo que hacía tan atractivo al libro, junto con aquellas ilustraciones en blanco y negro pintadas a mano que yo no me cansaba de mirar, era que veía la historia otomana no como la suma de un puñado de batallas, victorias, derrotas y pactos, descrita con un lenguaje altisonante y nacionalista tal y como hacían los libros de texto de la escuela, sino como una sucesión de imágenes sorprendentes, escalofriantes, horribles e incluso repugnantes de una serie de hechos curiosos, de personas y sucesos extraños. Desde ese punto de vista, el libro se parecía a los Surname (los libros de ceremonias) otomanos en los que se ilustran las procesiones de los gremios ante el sultán haciendo todo tipo de extravagancias para entretenerle. Era como si nosotros, los lectores «contemporáneos» de aquel extraño libro, estuviéramos en el lugar que ocupaba el sultán en los Surname, la ventana del ahora llamado palacio de İbrahim Bajá en la plaza de Sultanahmet tal y como puede verse en las miniaturas, desde el que contemplaba complacido el paso de toda la riqueza del imperio, de todos sus colores, sus extravagancias y todo tipo de personas vistiendo las ropas de su profesión. Como después de la República y de la occidentalización nos hemos abrazado a la idea de que pertenecemos a una civilización más «lógica y científica» y hemos llegado a creérnoslo, nos resulta muy agradable contemplar a lo lejos desde nuestra ventana moderna lo rara y ajena que nos resulta aquella época de los otomanos, que creemos haber dejado felizmente atrás, y la humanidad que surge inesperadamente de ella.

Istanbul Encyclopedia—Resat Ekrem Kocu

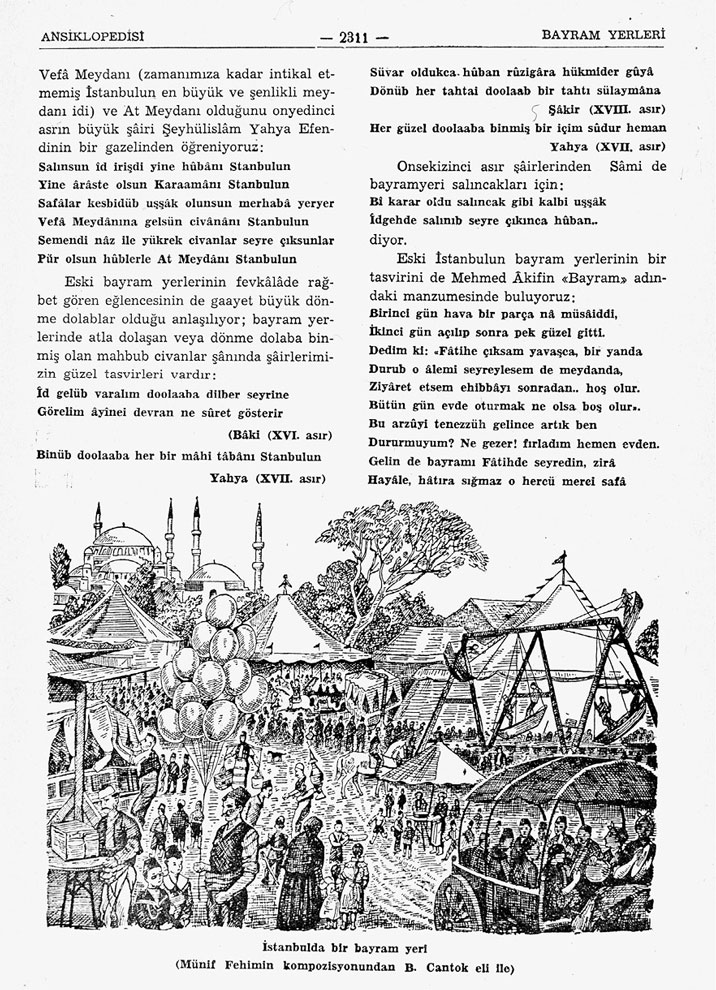

Así pues, yo también podía leer atentamente cómo en el siglo XVIII un equilibrista había cruzado el Cuerno de Oro por unos cables tendidos entre los mástiles de los barcos durante las fiestas de la circuncisión del príncipe Mustafá, hijo del sultán Ahmet III, y contemplar con enorme placer el dibujo que lo ilustraba. Podía enterarme de que en Eyüp, en el prado de Karyağdı, se había creado un cementerio para verdugos porque nuestros «ancestros» no consideraban dignos de ser enterrados con los demás seres humanos a aquellos que habían hecho de matar a la gente una profesión remunerada. Leía que, en la época de Osman II, el año 1621 había sufrido un invierno muy crudo, hasta el punto de que el Cuerno de Oro se había congelado por completo y el Bósforo en parte, y me encantaba observar largamente los detalles de la ilustración en la que se veían caiques sobre esquís y barcos atrapados en el hielo en el Bósforo sin que se me ocurriera que la ilustración, como la mayoría de las del libro, era producto más de la imaginación del dibujante que de la realidad. Otra cosa rara que me gustaba mirar una y otra vez era el retrato de dos famosos locos de Estambul en los tiempos de Abdülhamit II. Uno era un hombre llamado Osman que andaba continuamente desnudo (aunque el dibujante lo había pintado «cubriéndose las partes pudendas» como la gente a la que le avergüenza que la miren cuando está desnuda) y la otra era una mujer que se vestía con todo lo que encontrara, madame Upola. Según nuestro autor, cada vez que los dos locos se encontraban, se lanzaban mutuamente al cuello y se peleaban de tal manera que las autoridades les impidieron el acceso «al puente». («El» puente: por aquel entonces no se habían construido los del Bósforo y en el Cuerno de Oro no había cuatro como ahora, solo existía el puente de Gálata, construido en madera en 1845 entre Karaköy y Eminönü, que sería remozado tres veces antes de finales del siglo XX, así que los estambulíes lo llamaban simplemente «el puente».) De repente, mi mirada era atraída por la ilustración de un hombre con unas alforjas a la espalda y atado por el cuello a un árbol y leía que hacía un siglo Hüseyin Bey, un antiguo agá de adquisiciones de Estambul (una especie de alcalde), había ordenado atar a un árbol, con las alforjas a la espalda, a un vendedor ambulante de pan que había hecho lo mismo con su caballo para irse a jugar a las cartas a un café, como castigo por la crueldad con la que había tratado al pobre animal.

Istanbul Encyclopedia—Resat Ekrem Kocu

Istanbul Encyclopedia—Resat Ekrem Kocu

¿Hasta qué punto eran ciertas aquellas curiosidades de parte de las cuales se proclamaban como fuentes los «diarios de la época»? Por ejemplo, es cierto que le cortaron la cabeza a Kara Mehmet Bajá, un bajá del siglo XV, como resultado de las negociaciones llevadas a cabo para sofocar un levantamiento de las tropas de caballería en Estambul; quizá entregaran la cabeza a los soldados para que la rebelión se acabara de una vez; quizá ellos, como harían muchos otros en circunstancias parecidas, jugaran un poco con la cabeza para vengarse en ella del odio que sentían por el bajá. Pero ¿se puede dibujar a los soldados, tal y como se hace en el libro, jugando al fútbol con la cabeza como jugadores que se pasan el balón? Como las ilustraciones me llamaban la atención sin que me hiciera demasiadas preguntas, ahora podía leer cómo Ester Kira, una recaudadora de aduanas de la que se decía que era «la mano negra de los sobornos» de Safiye Sultana, fue descuartizada en otra revuelta de tropas de caballería y cómo habían clavado cada uno de los trozos en las puertas de aquellos que le habían pagado sobornos, y yo miraba con un poco de miedo la imagen en blanco y negro de una mano clavada en una puerta.

La atención personal y sincera de Koçu por ese tipo de detalles siniestros y extraños también se orientaba a otro tema que asimismo les encantaba a los viajeros extranjeros: las formas de tortura y ejecución en Estambul. Yo leía cómo para la tortura llamada «del gancho» se había construido un cadalso en Eminönü donde ataban a los presos tan desnudos como sus madres los habían traído al mundo, los izaban con unas poleas y de repente los dejaban caer sobre el agudo gancho. A un jenízaro que había raptado a la joven esposa de un imán, que le había cortado el pelo y la había paseado por la ciudad vestida de muchacho y había vivido un gran amor con ella, cuando lo atraparon le rompieron piernas y brazos, lo metieron con trapos engrasados y pólvora en el cañón de un mortero y lo hicieron volar por los aires. Otro método, anunciado como «Una Horrible Forma de Ejecución», consistía en atar boca abajo al reo en una cruz y pasearlo por la ciudad a la luz de las velas que le colocaban en los hombros y las nalgas, que habían agujereado a tal efecto. Mirando el dibujo del torturado completamente desnudo me recorría un escalofrío sexual y me gustaba la sensación de ver que el pasado de Estambul estaba relacionado con todo tipo de horribles muertes, de ilustraciones en blanco y negro con abundantes sombras y una serie de acontecimientos extraños.

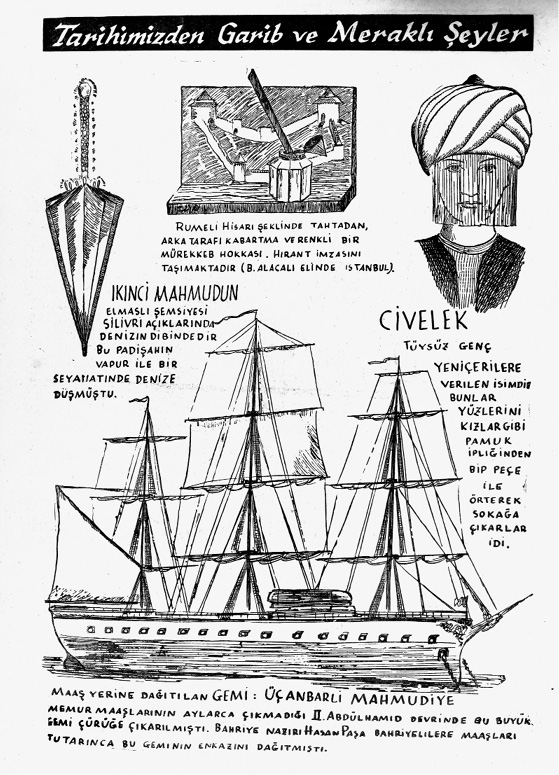

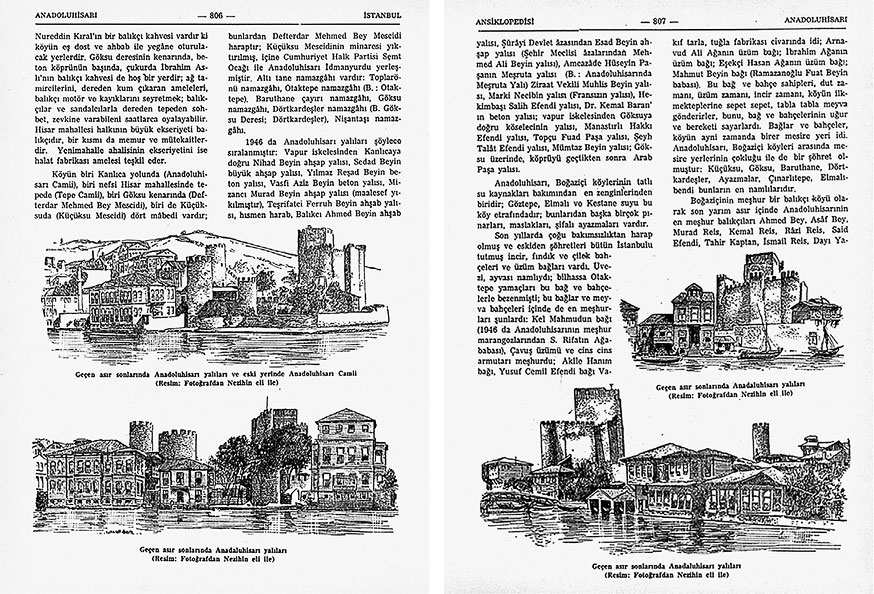

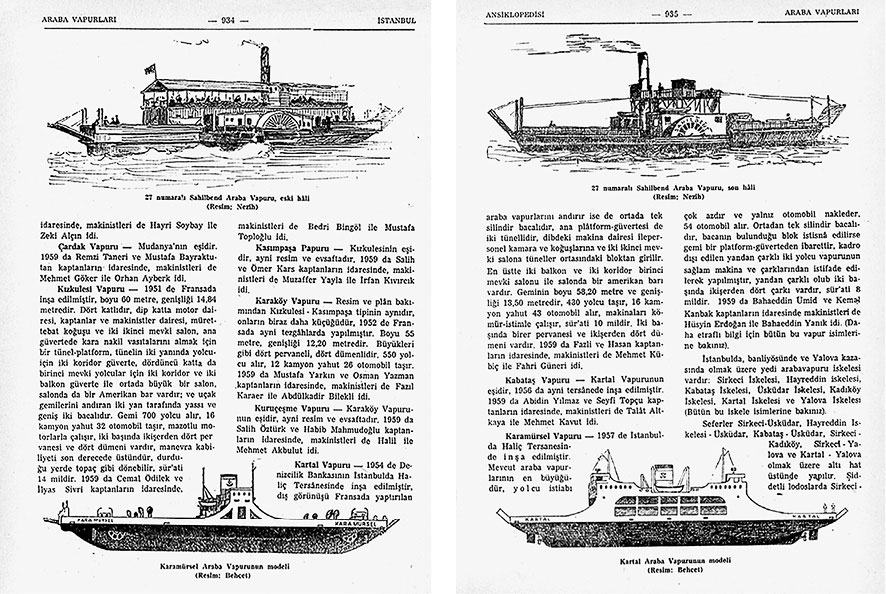

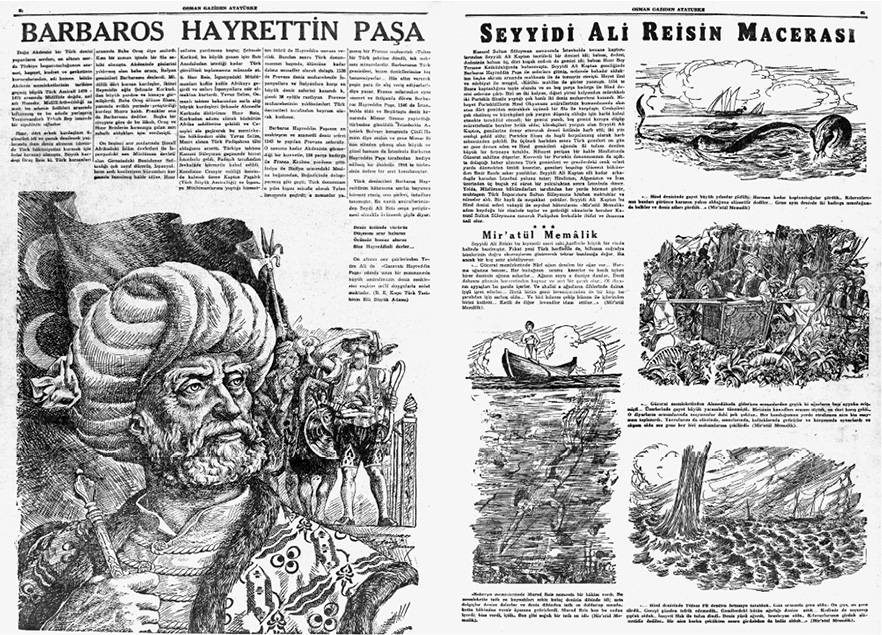

Aquel volumen había salido de la pluma de uno de los escritores de Estambul a los que he llamado los cuatro amargos solitarios: el popular historiador Reşat Ekrem Koçu. En un principio, no había sido pensado como libro sino que fue el resultado de encuadernar los extras de cuatro páginas que daba el diario Cumhuriyet en 1954. (Gracias a que la última página de cada uno de los extras estaba dedicada a «Cosas Extrañas y Curiosas de Nuestra Historia» yo podía encontrar cada cuatro páginas aquella parte que tanto me gustaba.) En realidad, no era el primer trabajo de Reşat Ekrem Koçu que incitaba al gusto por la lectura a la gente con aquella mezcla especial de historias extrañas, curiosidades, información histórica y enciclopédica e ilustraciones en blanco y negro dibujadas a mano. Su primer experimento había sido la Enciclopedia de Estambul, que empezó a salir en 1944 y que se vio obligado a dejar a medias en 1951 por falta de dinero en la página 1.000, en el cuarto tomo y todavía por la letra B.

Siete años después de que dejara a medias la Enciclopedia de Estambul, de la que presumía con razonable orgullo como «la primera enciclopedia del mundo sobre una ciudad», Koçu intentó sacarla de nuevo volviendo a empezar por la letra A. Como en esta segunda ocasión Koçu ya tenía cincuenta y tres años, decidió terminar el trabajo en quince tomos con el miedo de que se le volviera a quedar a la mitad e intentó que sus textos fueran más «populares». Como ahora confiaba más en sí mismo y se avergonzaba menos de sus obsesiones personales porque las consideraba normales y humanas, no vio la menor objeción en introducir en la enciclopedia sus propios gustos, aficiones y pasiones. Esta segunda Enciclopedia de Estambul, que comenzó a salir en 1958 y que volvió a quedarse a medias en 1973 en el undécimo volumen y todavía por la G, contiene los textos más extraños y más brillantes escritos sobre Estambul en todo el siglo XX, y por su forma, su textura y su ambiente resultan los que mejor se adaptan al espíritu de la ciudad.

Para comprender esta curiosa enciclopedia, que se ha convertido en un «libro de culto» entre un puñado de estambulíes aficionados a su ciudad y a su literatura y que a mí me encanta leer tomando cualquier tomo y abriéndolo al azar, antes hay que conocer a Reşat Ekrem Koçu.

Reşat Ekrem Koçu es uno de esos espíritus especiales a los que la ciudad les hirió con su amargura a principios del siglo XX y que crearon una imagen de la ciudad triste pero incompleta. La amargura fue lo que determinó toda su vida, lo que forjó la lógica oculta de su obra y lo que configuró su visión de la vida y su última derrota; pero, al contrario de lo que ocurre con otros autores parecidos, ese sentimiento no es algo que se note especialmente en sus libros y escritos ni que estimule a meditar en exceso. Por eso, al intentar comprender la amargura de Koçu, puede resultar erróneo decir de entrada que ese sentimiento era algo que le venía de la Historia, de su familia y, por supuesto y sobre todo, de Estambul. Porque como todos los personajes sensibles a los que ha herido la ciudad, Reşat Ekrem Koçu consideraba la amargura, si es que se puede hablar de tal cosa, como algo innato, que le venía de nacimiento y que condicionaba su propio ser. Pensaba que aquel sentimiento de introversión, aquel aceptar la derrota ante la vida, no se lo había contagiado Estambul; al contrario, encontraba su único consuelo en la ciudad.

Conviene saber que Reşat Ekrem Koçu nació en 1905 en Estambul en una familia de profesores y funcionarios, que su madre era hija de un bajá, que su padre trabajó en un periódico durante bastante tiempo y que él vivió las mismas experiencias que otros amargos escritores estambulíes coetáneos. Se pasó toda la infancia siendo testigo de las guerras, las derrotas y las emigraciones que acabarían con el Estado otomano y que condenarían a Estambul a una pobreza de la que no podría recuperarse en decenios. Todo eso, como los últimos grandes incendios en la ciudad, los bomberos voluntarios, las luchas callejeras, la vida de barrio y de las tabernas, de los cuales también sería testigo, le serviría a menudo de tema para futuros libros y artículos. En algunos de sus escritos menciona que parte de su infancia transcurrió en una mansión del Bósforo que luego ardió. Cuando Reşat Ekrem tenía veinte años, su padre compró un palacete de madera en Göztepe y así Koçu hijo pasó gran parte de su vida en un lugar en el que podía observar las tradiciones de las mansiones de madera de Estambul y la disgregación de las grandes familias. Cuando vendieron el palacete como resultado de las peleas en el seno de la familia y de su empobrecimiento, algo que ocurrió con todas las familias de su clase, Koçu no se alejó de los alrededores y, aunque fuera en un piso, siguió residiendo en Göztepe. La decisión vital que mejor expresa el espíritu amargo orientado al pasado de Koçu quizá sea la de que empezara a estudiar historia en Estambul en la época en que ya se había hundido el Imperio otomano y en la que en el centro de la ideología de la República de Turquía se suprimía todo lo relativo al pasado otomano, se enterraba bajo tierra y se convertía en costumbre despreciarlo y sospechar de él, y que, tras licenciarse en la universidad, entrara en ella como asistente de su querido maestro, el historiador Ahmet Refik.

Kimligi Belirsiz

Ahmet Refik, nacido en 1880 en Estambul, y por lo tanto veinticinco años mayor que Koçu, escribió una serie de libros titulados La vida de los otomanos en los siglos pasados y se hizo famoso publicándolos en fascículos, como más tarde haría Koçu con su enciclopedia, convirtiéndose así en el primer historiador popular y moderno de Estambul. Por un lado daba clases en la universidad y por otro buscaba documentos «entre el polvo» por los desordenadísimos archivos otomanos, por aquel entonces llamados «el tesoro de los documentos», leía interesantes y curiosos manuscritos de los cronistas otomanos yendo de biblioteca en biblioteca, y de todo aquel material que examinaba a toda prisa sacaba artículos que publicaba rápidamente en la prensa o libros populares gracias —como Koçu— a su talento literario (también era un poeta muy popular gracias a sus poemas y a sus letras de canciones). Para Koçu fue un duro golpe que a Ahmet Refik —que poseía muchas cualidades que influyeron poderosamente en él, como la de ser capaz de unir historia y literatura, la de encontrar en los archivos documentos de contenido curioso e interesante y publicarlos en periódicos y revistas, la de ser un amante de los libros que siempre andaba por las librerías, la de intentar convertir la historia en algo que se leyera con facilidad y la de beber y conversar largamente todas las noches— le expulsaran de la universidad en 1933 durante la reforma de la «Casa de las Ciencias». Reşat Ekrem Koçu se quedó también sin trabajo cuando su maestro Ahmet Refik perdió su respetable cátedra con la «reforma» (a mi abuelo por parte de madre también lo echaron de la facultad de derecho) por haber sido simpatizante en tiempos del Partido de la Libertad y el Pacto, que se había opuesto a Atatürk, y, sobre todo, por demostrar una fidelidad apasionada a la historia y a la cultura otomanas.

Istanbul Encyclopedia—Resat Ekrem Kocu

Lo que más entristeció a Koçu fue ver cómo el maestro que había sido un ejemplo para él, al caer en desgracia ante las autoridades y Atatürk, moría en la miseria después de luchar durante cinco años con la falta de dinero, la soledad y el desinterés y de verse obligado a vender progresivamente su biblioteca para poder comprarse medicamentos. Tal y como le ocurriría a Koçu cuarenta años después, la mayoría de los noventa libros que había escrito Ahmet Refik no estaban ya a la venta cuando falleció.

En un artículo muy amargo sobre la muerte de Ahmet Refik y sobre el hecho de que un escritor fuera olvidado mientras aún vivía, Reşat Ekrem Koçu vuelve a su infancia con una lengua sinceramente poética al hablar de su maestro: «En los años en que salía de mi holgazana niñez como un pez de brillantes escamas que pica el anzuelo arrojado como un plomo al mar desde el muelle de nuestra mansión en el Bósforo», comienza, y continúa recordando cómo empezó a leer a Ahmet Refik siendo un niño dichoso de once años que vivía en una mansión en el Bósforo y nos muestra cómo sus recuerdos de la infancia feliz, transcurrida en esos palacetes y mansiones que yo vería arder uno a uno durante mi niñez y adolescencia, se alimentaron de un intenso sentimiento de amargura, como la historia otomana y el mismo Estambul. Pero había una poderosa razón para que Reşat Ekrem Koçu se sintiera amargado aparte de vivir en un país empobrecido, de la falta de interés de los lectores y de la propia ciudad: ser homosexual en Estambul en la primera mitad del siglo XX.

Kimligi Belirsiz

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

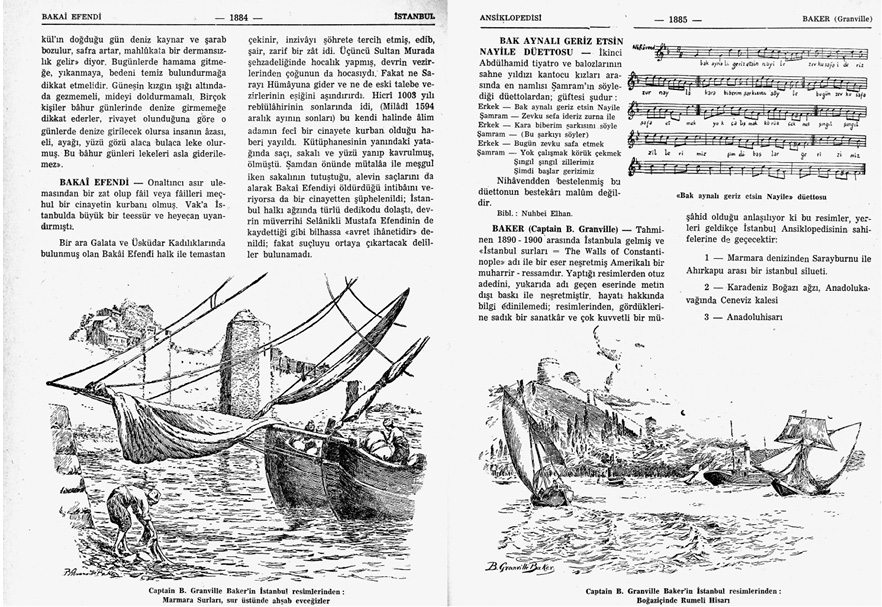

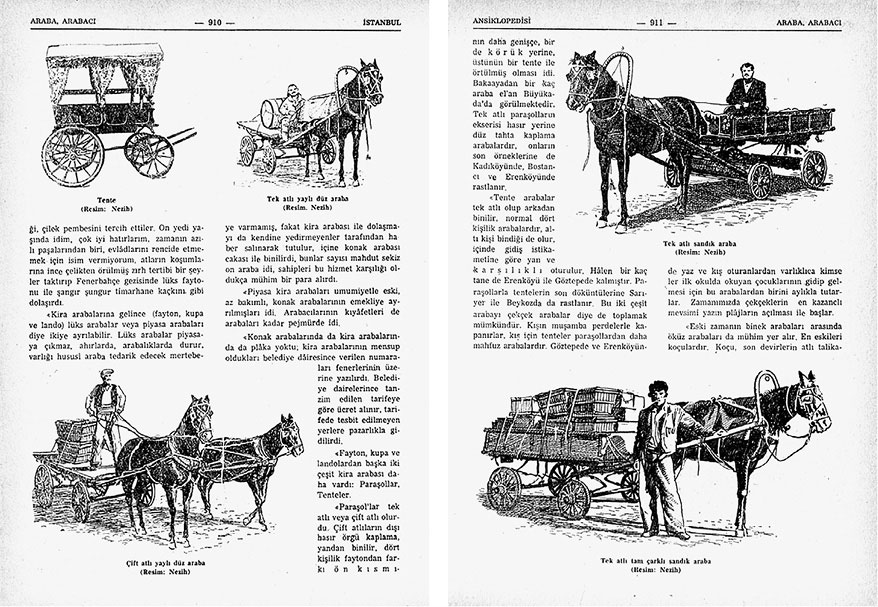

El mero hecho de observar los temas de sus novelas populares, de respirar su colorido ambiente cargado de violencia y sexualidad y, sobre todo, hojear al azar la Enciclopedia de Estambul nos demuestra que ya en los años cincuenta Reşat Ekrem Koçu se comportaba de manera mucho más audaz a la hora de expresar sus inhabituales pasiones, gustos y obsesiones sexuales que todos los escritores estambulíes contemporáneos suyos que se encontraban en una situación parecida. La Enciclopedia de Estambul, ya desde los primeros fascículos y cada vez con mayor frecuencia, bulle de frases de admiración por la apostura de muchachos y jóvenes con la menor excusa. Por ejemplo, uno de los pajes de Süleyman el Magnífico, Mirialem Adem Ağa, es un joven valeroso, un adán como un dragón con brazos como las ramas de un árbol… O el barbero Cafer, que, como se menciona en el Şehrengiz de Ulvi Selebi, poeta del siglo XVI, libro en el que se alaba la apostura de los mercaderes de Estambul, es «un mozo de belleza legendaria». Hay una entrada en la enciclopedia sobre Ahmet el Huérfano, «el guapo buhonero» («un muchacho tierno de quince o dieciséis años»), protagonista de una leyenda estambulí que lleva su nombre. Dice de él que «era un muchacho descalzo, con los zaragüelles con mil remiendos y las carnes al aire por los desgarrones de la camisa, pero en cuanto a belleza era una perita en dulce, con las cejas alzadas en la frente como un privilegio real de hermosura, el pelo parecido al penacho de una grulla, su morena piel con relumbres dorados, coquetería en la mirada, picardía en la lengua y un cuerpo como un junco». Koçu, que hizo a los fieles dibujantes de la enciclopedia que ilustraran descalzos a cada uno de aquellos héroes imaginarios, en estas entradas de los primeros tomos se refugia en la legitimidad de las costumbres y los juegos literarios de los poetas del Diván, que elogiaban atrevidamente la belleza masculina. En la entrada «Mozo de reclutamiento» (Civelek) nos cuenta entusiasmado las relaciones que establecían «jenízaros matones con más espolones que un gallo» con los jóvenes imberbes que acababan de ingresar en el cuerpo y a los que tomaban bajo sus alas. En la entrada «Mozo» (Civan), después de contarnos que «en la literatura del Diván la belleza más ensalzada era la apostura de los mozos» y explicarnos que significa «hombre joven, siempre apuesto y lozano», se adentra complacido en los detalles de la etimología de la palabra. Este lenguaje cuidadoso de los primeros volúmenes, infiltrado magistralmente entre la información histórica, literaria y cultural, se transforma en los siguientes en una libertad absoluta de hablar con la menor excusa de muchachos jóvenes y apuestos y de la belleza de sus piernas. En la entrada que lleva el nombre de «Dobrilovitch el Marinero», podemos leer que aquel joven serbio, «muy guapo», formaba parte de la tripulación de uno de los barcos de la Compañía Hayriye y que el 18 de diciembre de 1864, al aproximarse el barco en que trabajaba al muelle de Kabataş, la pierna se le quedó atrapada entre el vapor y el muelle (uno de los miedos más profundos que compartimos todos los estambulíes), se le cayó al agua con bota incluida y el joven serbio solo pudo decir «Se me ha caído la bota», y eso es todo. Para poder hablar en los primeros tomos de guapos jóvenes, hermosos muchachos y apuestos adolescentes descalzos, Koçu tuvo que rebuscar en historias otomanas y «libros de la ciudad», cantares folclóricos, manuscritos olvidados en bibliotecas a las que nadie iba, divanes, libros extraños sobre la cultura otomana y estambulí, horóscopos, libros de ceremonias y, una de sus mayores aficiones, periódicos del siglo XIX (que fue donde encontró la historia del guapo marinero serbio).

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

En los últimos años, y según iba envejeciendo, Koçu se dio cuenta con tristeza y con rabia de que la enciclopedia no le cabría en quince tomos y de que nunca la terminaría, así que ya no sintió la necesidad de encontrar fuentes escritas que le permitieran ser fiel a sus obsesiones. Comenzó a hacer entradas de todo tipo de jóvenes y muchachos que conocía con todo tipo de excusas por las calles, las tabernas, los cafés y los cabarets de Estambul, sobre los niños vendedores de periódicos y los estudiantes que en los días de fiesta vendían insignias de la Asociación Aeronáutica de Turquía, por cada uno de los cuales demostraba un interés especial. Por ejemplo, en el décimo año de la enciclopedia y en su noveno volumen, que comenzó a salir cuando Koçu tenía sesenta y tres años, hizo en la página 4.767 una entrada sobre «un diestro acróbata de catorce-quince años conocido en los años 1955-1956». Koçu nos cuenta que lo vio una noche en la escena de un cine de verano llamado And en el Göztepe en el que pasó la mayor parte de su vida: «Con sus zapatillas y su pantalón blanco y su camiseta con la media luna en el pecho, y, cuando se cambió para salir al escenario, con su cortísimo pantalón blanco, su cara limpia y agradable y sus maneras, modales y educación de caballero, demostraba al instante que estaba al nivel de sus pares de los países occidentales». Por el resto de la entrada comprendemos que al autor de la enciclopedia le apenó que el muchacho saliera «a hacer una colecta» con una bandejita en la mano, pero que no le entristeció que no pudiera recoger dinero, aunque sí había obtenido aplausos, porque vio que el chico no era pesado ni zalamero y aquello le alegró. Koçu relata el encuentro entre el adolescente acróbata de catorce años, que entregó su tarjeta a algunos de los espectadores, y el escritor de cincuenta y uno, y nos cuenta apenado que, a pesar de que escribió al niño y a su familia, la relación con él se rompió en algún momento de los doce años que pasaron entre la primera conversación en el cine y la redacción de la enciclopedia, que por desgracia sus cartas ya no recibían respuesta y que por eso no podía escribir en la enciclopedia lo que había sido de él en los últimos años.

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

El lector curioso y paciente que en los años sesenta continuaba comprando fascículo a fascículo la obra de Koçu leía la Enciclopedia de Estambul, más que como una gran fuente de referencia que ordenara toda la información existente sobre la ciudad, como una revista que contaba historias curiosas, divertidas, extrañas y exóticas y algunos acontecimientos de actualidad sobre Estambul. Recuerdo haber visto por aquellos años en algunas casas los fascículos de la enciclopedia en los mismos rincones en los que se tenían las revistas semanales. Sin embargo, la obra de Koçu era mucho menos popular que las publicaciones, como las revistas, que se vendían en los quioscos. En el Estambul de los años sesenta era imposible que su enciclopedia, tan amargamente ligada a la ciudad y a todo tipo de información relacionada con ella, fuera aceptada como apuntes que expresaran las obsesiones, las pasiones, la tristeza y los deseos de los habitantes de la ciudad moderna. Cada vez que hojeo los últimos tomos de la Enciclopedia de Estambul, que la primera vez que salió y en los primeros volúmenes de la segunda era una fuente de referencia «científica» o «seria» gracias al apoyo de muchos escritores y profesores universitarios que compartían el mismo amor por Estambul y de toda una generación de autores que reaccionaban ante la desaparición de la ciudad, enfrentada a la occidentalización y al hundimiento, puedo ver que el cuadro de autores se iba reduciendo, y me agrada la idea de poder emprender un viaje imaginario al azar por el presente y el pasado de la ciudad gracias a que se da más cabida a las propias obsesiones y aficiones de Koçu.

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

A veces yo también siento el amor por el pasado y la amargura que subyacen tras ese enorme esfuerzo de Koçu, que le llevó la vida entera, y me pregunto si no se deberá más a oscuras razones personales ocultas en su infancia, transcurrida en palacetes y mansiones, que a razones históricas como el hundimiento del Imperio otomano o la caída en desgracia de Estambul. Es muy posible comparar a nuestro enciclopedista con un auténtico y amargado coleccionista que tras un disgusto personal en su pasado renuncia al amor y a los hombres, comienza instintivamente a recoger y recopilar cosas y entrega su vida entera a ese afán. Pero Koçu, al contrario que los coleccionistas típicos, no se encariñaba con objetos, sino que recogía todo tipo de datos extraños sobre Estambul. Como los coleccionistas occidentales, que se mueven con un impulso profundo que les sale del corazón y, al menos en un primer momento, sin pensar que su colección acabará en un museo, él no actuaba así para poder publicar posteriormente una enciclopedia, sino que reunió todo tipo de materiales, detalles curiosos y recuerdos personales que tuvieran que ver con la ciudad simplemente porque le apetecía.

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Como un coleccionista que comienza a soñar con un museo después de intuir la posibilidad de que su colección llegue a ser infinita, a Koçu se le debió de pasar por la cabeza una idea tan original como la de hacer una enciclopedia sobre Estambul con toda aquella curiosa información que había reunido, y a partir de entonces debió de notar el aspecto material de su colección de datos. El catedrático Semavi Eyice, historiador del arte bizantino y otomano, que conoció a Koçu en 1944 y que hizo muchas entradas para su enciclopedia desde su primera salida al mercado, en los artículos que escribió sobre Koçu después de su muerte nos habla de su inmensa biblioteca, de las «entradas» que guardó durante años en sobres, de su colección de recortes, fotografías y grabados, de carpetas y de cuadernos (hoy perdidos) repletos de notas que había tomado leyendo pacientemente durante años los periódicos de Estambul del siglo XIX; además, en cierta ocasión que hablamos, me contó que Koçu tenía otra gran colección sobre grandes, extraños y misteriosos crímenes del Estambul del pasado.

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Cuando, ya cerca del final de su vida, Koçu comprendió entristecido que nunca podría terminar su enciclopedia, le dijo a su amigo Semavi Eyice en un momento de ira y mal humor que iba a quemar en su jardín toda aquella acumulación de datos, todo aquel material sobre Estambul, la colección a la que le había entregado la vida. Sin necesidad de que Koçu tuviera que dejarse arrebatar por aquella ira de auténtico coleccionista, que tanto recuerda a Utz, el personaje del novelista Bruce Chatwin —que durante un tiempo trabajó en Sotheby’s—, que un día hizo pedazos furioso su colección de porcelanas, la Enciclopedia de Estambul, cuyos fascículos salían ya con bastante lentitud, dejó de publicarse en 1973. Koçu, en un arranque de furia, había discutido dos años antes con su socio capitalista porque este le había criticado que llenara la enciclopedia con entradas largas e innecesarias por sus manías particulares y así, al cerrarse el despacho de Babıali, se llevó toda la colección, sus borradores, sus recortes y sus fotos al piso de Göztepe en el que vivía. Como todos los auténticos coleccionistas obsesionados con Estambul que tienen en el pasado una historia triste y que son conscientes de que los objetos que han reunido nunca llegarán a un museo, Koçu, en los últimos años de su vida, también comenzó a vivir solo en un piso invadido por su atestada colección (o sea, por un montón de papeles y fotografías). Después de la muerte de su hermana, había vendido el palacete de madera que había construido su padre, pero Koçu era incapaz de alejarse del barrio. La única familia que le quedaba era un niño abandonado, como esos de las calles de Estambul a los que había dedicado una entrada de la enciclopedia, llamado Mehmet, a quien conoció por casualidad, se llevó consigo, adoptó y puso al frente de una editorial que había fundado.

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Por supuesto, todavía seguía teniendo una cuarentena de «amigos», la mayoría como Semavi Eyice, historiadores, escritores y literatos que durante treinta años habían escrito en la enciclopedia sin cobrar un ochavo de derechos de autor. Entre estos autores, cuyo punto en común era el amor que sentían por Estambul, se encontraban escritores de la vieja generación que fallecieron mientras se publicaban los primeros volúmenes, como Sermet Muhtar Alus, que escribió memorias y novelas humorísticas sobre los barrios, los tipos, los palacetes y las galanterías de los bajás del Estambul del siglo XIX, u Osman Nuri Ergin, autor de una muy detallada historia de la municipalidad y de una famosa guía de la ciudad que publicó en 1934 y que fue el fundador de la Biblioteca Municipal de Estambul al donar la suya propia. En cuanto a los de la nueva generación, se fueron apartando de Koçu según frase de Eyice «por sus caprichos», y por esa razón las tertulias y las tardes en las tabernas, que formaban una parte inseparable de la confección de la enciclopedia, fueron llevándose a cabo entre un grupo cada vez menos numeroso. Como diría Melanie Klein, la psicóloga que tan bien supo descifrar la infancia de las personas que se vinculan con tanta pasión a los objetos como a las personas, Koçu tenía el mal humor de un coleccionista solitario.

Entre 1950 y 1970, en general, los autores se reunían por la tarde en las oficinas de la enciclopedia y, después de charlar largo rato, iban todos juntos a una taberna de Sirkeci. Aquellos escritores, famosos en su época, que no admitían a ninguna mujer entre ellos y que vivían como los autores estambulíes del Diván en un mundo profundamente androcéntrico, eran los últimos representantes de dicha literatura, de la tradición de las tertulias y de la cultura masculina tan específicamente otomana. En cada página de la enciclopedia se puede notar esa cultura masculina tradicional que hablaba de las mujeres con un lenguaje simbólico y estereotipado como si fueran seres legendarios, que se interesaba por el amor como tema literario y que relacionaba la sexualidad con el miedo y con sentimientos de extrañeza, pecado, suciedad, engaño, artificio, humillación, debilidad, vergüenza y culpa. A lo largo de los treinta años de la vida de la Enciclopedia de Estambul, ninguna mujer, con un par de excepciones, escribió nunca una entrada. La causa era que, tanto como al propio Koçu, la decisión de cuáles serían las nuevas entradas, y de quién escribiría qué, correspondía a ese corrillo que se reunía en las librerías o en las oficinas de la enciclopedia para luego ir todos juntos entre hombres a la taberna. Esas tertulias tabernarias, que acabarían por repetirse cada tarde, llegaron a formar una parte tan inseparable de la enciclopedia, desde la redacción de las entradas hasta su publicación, que Koçu, en la correspondiente a «Beber de noche» (Akşamcılık), emocionado al citar a los literatos que le habían influido, recuerda también a poetas otomanos que, como él, eran incapaces de vivir sin acudir a la taberna todas las noches. Incapaz de impedirlo, después de pasar la pluma a toda velocidad y con gran placer, como en tantas otras entradas y con cualquier excusa, por el tema de los apuestos jóvenes que servían el vino a los clientes —los escanciadores—, de sus ropas, de su hermosura, de su elegancia y su gentileza, Koçu declara que el auténtico literato bebedor, a quien recuerda con el mayor respeto, no fue otro sino Ahmet Rasim, al que he mencionado cuando hablé de los corresponsales de la ciudad.

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

Ahmet Rasim, con su amor verdadero por Estambul, totalmente alejado de exageraciones y falsas elocuencias, con su capacidad de bosquejar cuadros, paisajes y anécdotas extraordinariamente vivos con lo que había visto y oído paseando por las calles, con su fuerza al escribir sus memorias no con sus historias íntimas sino con las curiosidades que habían quedado en el pasado de la ciudad en que vivía, y con su costumbre de recordar y categorizar las costumbres, los ritos, las tradiciones, las modas y los entusiasmos continuamente cambiantes de la ciudad, influyó tanto en Reşat Ekrem Koçu como su maestro Ahmet Refik, cuyas huellas siguió toda su vida.

Las historias de amor, seducción y galanterías del viejo Estambul, que Ahmet Rasim escribía dotándolas de un sabor de intriga y malignidad y con un aire exótico y romántico, influyeron no solo en las entradas de la Enciclopedia de Estambul, la mayoría de las cuales escribía el mismo Koçu, sino también en muchos de sus relatos «basados en documentos», que redactó para que se publicaran por entregas en los periódicos tal y como había hecho su maestro. (Los más notables son «Qué ocurrió en Estambul en el camino del amor», «Tabernas y bailarines del viejo Estambul» y «Las mujeres hombres».) Koçu se aprovechaba de la relajación de las leyes de derechos de autor en la Turquía de los sesenta, cuando publicaba su enciclopedia, y no sentía el menor empacho en citar frecuentemente a su maestro a la menor oportunidad, así como en copiar o recortar noticias de periódicos y guardarlas en su maletín, en carpetas o en sobres para publicarlas años después, quizá con una ilusión reprobable de coleccionista, creyendo que eran suyas.

La mayor diferencia entre esos dos grandes escritores de Estambul, que en los cuarenta años que transcurrieron entre los nacimientos de ambos (1865 y 1905) fue testigo de cómo se publicaban los primeros periódicos de la ciudad, de la época de Abdülhamit, que transcurrió entre un intenso esfuerzo de occidentalización y una fuerte represión política, de la apertura de las universidades, de la oposición y las publicaciones de los Jóvenes Turcos, de la admiración por la literatura occidental y de las primeras novelas en turco y de grandes inmigraciones e incendios, es la reacción que Ahmet Rasim y Reşat Ekrem Koçu demostraron ante la filosofía de la literatura que habían aprendido de Occidente. Cuando Ahmet Rasim, que en su juventud había escrito novelas y poesía de influencia occidental, fracasó en su intento siendo aún joven, comenzó a considerar la excesiva influencia occidental como una especie de «imitación», de esnobismo, de intento de vender caracoles en un barrio musulmán.[2] Y, lo más importante, también creía demasiado occidentales y «extranjeras» ideas como la originalidad, la inmortalidad y el que se pusiera al artista en un pedestal e hizo suya una filosofía literaria más epicúrea, más modesta, más propia de un derviche: escribía sus artículos alimenticios para los periódicos y como mejor le parecía, tomando su fuerza de la inagotable vitalidad de Estambul, sin molestarse demasiado, sin flagelarse con problemas «artísticos» o de perdurabilidad, sin forzarse. En cambio, Koçu era incapaz de despojarse del estilo y de las categorías occidentales ni de las pretensiones de cientifismo y «grandeza» en la literatura. Le costaba trabajo aunar su dependencia de los temas que le gustaban, de los acontecimientos extraños, de sus manías y de las rarezas arrambladas en un rincón, con la idea de Occidente que tenía en la cabeza y con el discurso «occidental». Quizá en esto tuviera parte de culpa el que, viviendo en Estambul, no conociera lo suficiente los productos románticos, aberrantes y desechados de la literatura occidental. Pero aunque los hubiera conocido, lo que se esperaba de un escritor, de un profesor o de un editor en esa cultura que aún llevaba el sello otomano en la que vivía, no era que buscara el material de sus textos en los márgenes ni en aberraciones subterráneas, sino que estableciera un diálogo instructivo con el mismísimo centro de la sociedad, con los focos de poder y cultura, y que les hablara a ellos. Koçu primero quiso ser profesor de universidad y, cuando le expulsaron, quiso publicar una gran enciclopedia. Además intuía que esas instituciones que poseían los conocimientos, que los clasificaban y que los usaban como origen de su poder podrían tener otra utilidad para él: la de legitimar las «excentricidades» que le salían de dentro y protegerle con un halo de autoridad y «ciencia».

Sin embargo, los escritores otomanos que habían desarrollado las mismas excentricidades, el mismo amor por Estambul y por los apuestos jovencitos, nunca habían tenido la necesidad de una defensa parecida. En los Şehrengiz, un género literario muy practicado en los siglos XVII y XVIII, los autores otomanos, como Koçu, por un lado enumeran las particularidades de una ciudad y alaban su belleza, y por otro reservan algunas páginas para los efebos más notables de dicha ciudad (los «amantes» mahbub). Además, en los Şehrengiz, los versos que hablan de los muchachos no se ocultan abochornados tras los monumentos y las particularidades de la ciudad. Justo al contrario, esos libros que tanto cita Koçu en su enciclopedia fueron escritos por los mismos derviches kalenderis que él llamaba «poetas naturales» con la intención de elogiar, con un tono medio en broma medio en serio, a los jóvenes más guapos de una ciudad. Una ojeada al azar por el Libro de viajes de Evliya Selebi, si no nos atrancamos en las «abreviaturas» y las censuras solapadas impuestas por el Estado turco moderno, basta para ver cómo incluso el más «clásico» de los autores otomanos, al describir una ciudad y hablar de sus casas, sus mezquitas, su aire, su agua y sus anécdotas curiosas, siempre aprovecha la oportunidad para mencionar a sus efebos («amantes»). Como Reşat Ekrem Koçu era consciente de que el movimiento modernizador y occidentalizante, en su esfuerzo por centralizar, homogeneizar y mantener el control y la disciplina, le había cerrado el camino para expresar sus rarezas, sus obsesiones y sus «manías sexuales inaceptables para la moral de una familia de clase media», decidió editar una enciclopedia sobre Estambul.

Tras esa demostración de valor que despierta en mí un sincero respeto, yacía una idea bastante pueril e inocente de lo que debe ser una enciclopedia como producto cultural y de una civilización, por supuesto. En cierto lugar del libro De Osman Gazi a Atatürk, que publicó después de que la Enciclopedia de Estambul se le quedara a medias por primera vez, escribe que el Acaibü’l-Mahlukat («Criaturas extrañas») de Zekeriya el de Kazvin, traducido del árabe al turco en el siglo XV, era «una especie de enciclopedia». Esto demuestra que Koçu, a la vez que se movía por un impulso nacionalista que le llevaba a querer demostrar que los otomanos habían descubierto y usado formas parecidas a la enciclopedia antes de caer bajo el influjo occidental, consideraba que una enciclopedia era una especie de antología de textos dispuestos alfabéticamente que trataran sobre cualquier cosa colocados uno al lado del otro. Da la impresión de que a Koçu no se le hubiese pasado por la cabeza que entre los datos y las «historias» debería haber un orden, una relación de importancia y una jerarquía lógica que apunte a la esencia o al funcionamiento de la civilización y que, por lo tanto, ciertas entradas deben ser largas, otras breves y algunas —siguiendo la misma lógica— no deberían existir siquiera, ni que por esa razón él debería servir a la Historia en lugar de que la Historia le sirviera a él. Desde ese punto de vista, Koçu se puede comparar con el «historiador impotente» que describe Nietzsche en «Usos y abusos de la Historia para la vida», que, cegado por los detalles del pasado, convierte la Historia de su ciudad en la suya propia.

Una de las razones de dicha impotencia fue la relación sentimental que Koçu mantenía con las historias que durante años había ido extrayendo de la vida, los periódicos, las bibliotecas y los documentos otomanos, como los auténticos coleccionistas que tasan los objetos que han reunido no por el valor de mercado sino por lo que sienten por ellos. Pero es posible que el coleccionista feliz (por lo general, un hombre «occidental»), bien se haya puesto en marcha por una razón muy personal o bien con un plan trazado racionalmente, pueda por fin exponer con un orden sistemático y lógico que clasifique y establezca una serie de relaciones entre ellos —como si se tratara de una enciclopedia— los componentes de la colección a la que le ha entregado la vida. A las instituciones que se encargan de eso se las llama museos, y en los años en que vivió Koçu no había en Estambul un solo museo que se basara en una colección personal (todavía parece no haberlo). Si consideramos los grandes museos, formados a partir de siglos de colecciones, y las enciclopedias, que se inician con una parecida idea de acopio, como cosas que les dan orden y sentido a los objetos y a la información siguiendo una lógica de recopilación, ordenación y exposición, entonces sería más adecuado comparar la Enciclopedia de Estambul de Koçu con uno de esos «armarios de curiosidades» que subyacen tras los primeros museos que con un museo de verdad. Pasar las páginas de la Enciclopedia de Estambul se parece a mirar el expositor de uno de esos armarios de curiosidades, tan de moda especialmente entre los príncipes y artistas europeos de los siglos XVI a XVIII, y ver con ojos de hoy las conchas, los huesos de animales extraños y las muestras de minerales: con admiración pero también con una sonrisa.

En un primer lugar fue esa sonrisa la que provocó que los amantes de los libros de mi generación nos sintiéramos atraídos por la Enciclopedia de Estambul. Por supuesto, en ella había, ante el hecho de que llamara «enciclopedia» a aquella extraña obra, el despectivo fruncimiento de labios de una generación que presumía de ser más «occidental» y «moderna» que Koçu y medio siglo más joven que él. También había ternura y comprensión por la inocencia y el optimismo que suponía el querer hacer suyo de un golpe y a la buena de Dios un concepto que a la civilización occidental le había costado siglos desarrollar. Pero mucho más atrás se escondía la felicidad de poseer un libro que exponía claramente la extrañeza, la confusión, la anarquía y la anormalidad de un Estambul atrapado entre la modernidad y la civilización otomana y que se resiste a cualquier clasificación o disciplina. ¡Y en once enormes volúmenes descatalogados!

A veces me encuentro con alguien que se ha visto obligado a leerse los once volúmenes: algún amigo historiador del arte que prepara un estudio sobre los monasterios derruidos de Estambul u otro que está investigando sobre baños públicos de los que nadie ha oído hablar… Entonces, sin perder la misma sonrisa amarga, sentimos un deseo instintivo de hablar de la Enciclopedia de Estambul. Yo le pregunto a mi amigo el investigador si ha leído que en las puertas de la sección para hombres de los baños del antiguo Estambul se instalaban remendones que arreglaban a los clientes suelas agujereadas y demás. Y mi amigo me pregunta si sé por qué se le llama ciruelo de cementerio a cierto árbol que crece en Estambul haciendo una referencia a la entrada «Los ciruelos de cementerio de Eyyubsultan», en el mismo volumen. Hojeando el tomo que tengo en la mesa le hago una nueva pregunta: ¿Quién era Ferhad el Marinero? (Respuesta: El heroico marinero que saltó al agua y rescató a la joven de diecisiete años que un día de verano de 1958 se cayó al mar del vapor de las Islas.) Durante un rato sonreímos recordando una expresión de la enciclopedia a la que se recurre mucho especialmente en los últimos tomos: «Durante la redacción de la entrada ha sido imposible acudir a la calle para comprobar su estado actual». Nuestra conversación continúa hablando sobre cómo el gángster de Beyoğlu Cafer el Albanés asesinó en 1961 al guardaespaldas de su enemigo mortal (ver la entrada «El asesinato de Dolapdere») o sobre el «Café de los jugadores de Dominó» (véase la entrada correspondiente) donde en tiempos se reunían los amantes de dicho juego, especialmente miembros de las minorías de Estambul, rumíes, judíos o armenios. En ese punto puede que la charla se desvíe y que yo explique, por ejemplo, que cuando era niño también se jugaba al dominó en casa y que se vendían cajas en las jugueterías, estancos y papelerías de Nişantaşı y Beyoğlu, y de repente que la conversación tome un cariz más orientado a los recuerdos y a la nostalgia del pasado. O hablamos de la entrada «El hombre calzoncillos», un comisionista estéticamente circuncidado y que «viajaba de provincia en provincia con sus cinco hijas, siendo tanto él como ellas muy bien conocidos por los negociantes llegados de Anatolia», o del hotel Imperial de Beyoğlu, el favorito de los turistas occidentales a mediados del siglo XIX, o de cómo y con qué lógica han ido cambiando los nombres de las tiendas en Estambul, tal y como se expone largamente en el artículo «Tiendas».

Istanbul University Nadir Eserler Kitapligi—Yildiz Album

En cierto punto de nuestra conversación se puede comprender por nuestras sonrisas que, aunque estemos tratando de la Enciclopedia de Estambul, nuestra emoción y nuestro cariño se dirigen a Reşat Ekrem Koçu. Pero, un rato después, la creciente amargura que vamos sintiendo nos hace comprender que tampoco él es el auténtico tema. El tema verdadero es el fracaso del esfuerzo por comprender la complejidad de Estambul siguiendo los modos «científicos» de clasificación y exposición occidentales. Una de las razones es, por supuesto, la diferencia de Estambul con respecto a otras ciudades occidentales, su confusión, su anarquía, las rarezas que acumula, el desorden resistente a las clasificaciones acostumbradas. Pero ese ambiente de lamento por la otredad, por las «rarezas», por ser distintos e incomparables, a partir de cierto punto deja paso a que nos sintamos orgullosos y a una especie de chauvinismo estambulí que en realidad nos encanta a los amantes de la enciclopedia de Koçu.

Cuando pensamos, para no caer en la excentricidad de presumir de la anormalidad de Estambul, que la causa de que la enciclopedia de Koçu se quedara a medias y de su «fracaso» es que nuestro amargo autor no poseía la suficiente capacidad de comprender y clasificar a la manera occidental, que no era lo bastante occidental en suma, a la vez recordamos que nos gusta precisamente por esas mismas razones, por su «fracaso». Lo que provocó que la Enciclopedia de Estambul se quedara a medias, lo que la condenó al desastre —a ella o a las obras de nuestros cuatro amargos escritores en general— fue la incapacidad de sus autores de ser occidentales hasta el final. Pero al menos se deshicieron lo bastante de la identidad tradicional como para poder observar la ciudad y su paisaje con otros ojos; para ser occidentales, emprendieron valerosamente un viaje sin retorno que les dejó entre Oriente y Occidente. Las páginas más «bellas» y profundas de las obras de Koçu y de los otros tres amargos escritores son aquellas que están entre ambos mundos, cuyo precio fue la soledad, y su premio, la originalidad.

En los años que siguieron a la muerte de Koçu, a mediados de los setenta, podía ver expuestos en el Pasaje de los Libreros que hay junto a la mezquita de Beyazıt, por el que pasaba cada vez que iba al Gran Bazar, fascículos sin encuadernar de la Enciclopedia de Estambul y libros que Koçu había publicado en los últimos años de su vida pagándolos de su propio bolsillo junto a volúmenes viejos, baratos, amarillentos, descoloridos y enmohecidos. Libreros conocidos míos me comentaban que, aunque vendían al peso y a precio de papel de desecho aquellos tomos que yo había descubierto y comenzado a leer en la biblioteca de la abuela, no encontraban compradores.

Asil Samanci (Achilles Samandji)— Eugene Dalleggio

Ara Guler