1. Aristotele

- 1.1 Vita e opere

- 1.2 Logica e dialettica

- 1.3 Fisica e cosmologia

- 1.4 Psicologia e zoologia

- 1.5 “Filosofia

prima” o metafisica

- La prima “storia della filosofia”

- Le critiche a Platone

- Il metodo aporetico

- La sostanza

- Applicazione di principi dimostrativi

- Il significato dell’”essere”

- Il vero e il falso

- Ricerca delle cause prime

- Scienza della sostanza

- Il sinolo

- Causa prima formale

- Materia e forma, potenza e atto

- L’essere come potenza e atto

- Proprietà universali dell’essere

- Cause motrici

- Motore immobile

- Pensiero di pensiero

- 1.6 Etica e politica

- 1.7 Retorica e poetica

Cavaliere, forse Alessandro Magno, IV sec. a.C., Pella, Museo Archeologico

1.1 Vita e opere

Aristotele nasce a Stagira, nella Grecia settentrionale, nel 384 a.C. Nel 367 a.C., all’età di 17 anni, entra nell’Accademia di Platone, ad Atene, dove rimane per vent’anni. In questo periodo scrive, a imitazione di Platone, dei dialoghi che secondo la testimonianza di Cicerone sono di notevole valore letterario, ma che purtroppo sono andati perduti.

Dall’Accademia alla corte di Filippo II

ESERCIZIO

E1: Biografia

I più famosi tra questi dialoghi sono l’Eudemo, sull’immortalità dell’anima, il Protreptico, di esortazione alla filosofia, e il dialogo Sulla filosofia, che tratta dei principi primi di tutte le cose. Nello stesso periodo Aristotele scrive anche un trattato Sul bene, in cui riferisce la dottrina dei principi insegnata oralmente da Platone nell’Accademia, e un trattato Sulle idee, in cui espone e critica la dottrina platonica delle idee. Di queste opere si conservano solo frammenti, costituiti da citazioni fatte da autori più tardi.

Probabilmente Aristotele tiene nell’Accademia dei corsi di retorica e di dialettica, dei quali rimane traccia nelle parti più antiche delle sue opere conservate. Alla morte di Platone (347 a.C.) lascia l’Accademia e si reca ad Asso, città greca dell’Asia Minore, ospite di Ermia, signore di Atarneo, in onore del quale scrive l’Inno alla virtù. Quando, nel 345 a.C., Ermia è catturato e ucciso dai Persiani, Aristotele lascia Asso e si reca a Mitilene, sull’isola di Lesbo, dove si dedica, col discepolo Teofrasto, a ricerche sugli animali. Nel 343 a.C. è chiamato dal re Filippo II di Macedonia a fare da precettore a suo figlio Alessandro, per il quale scrive i dialoghi Sul regno e Alessandro o sulle colonie, entrambi perduti.

VIDEO

Alessandro Magno

Il Liceo

LETTURE

Il figlio di Zeus: Alessandro e l’impero universale

Alla morte di Filippo, quando Alessandro, succeduto al padre, decide la spedizione contro la Persia che gli guadagna il titolo di Alessandro il Grande, Aristotele torna ad Atene (334 a.C.), dove fonda una sua scuola nel giardino dedicato ad Apollo Licio, detta perciò il Liceo. La scuola comprende anche un luogo per passeggiare, detto “peripato”, per cui è chiamata in seguito “peripatetica”. Nella sua scuola Aristotele tiene corsi di dialettica, fisica, filosofia prima, etica, politica, retorica, poetica; inoltre promuove una raccolta di 158 costituzioni e raccolte di altro materiale (proverbi, elenchi dei vincitori dei giochi, tavole anatomiche).

Nel 323 a.C., alla notizia della morte di Alessandro a Babilonia, Aristotele è accusato di empietà dal partito ateniese antimacedone. Il pretesto è l’Inno alla virtù da lui scritto in onore di Ermia, ma il vero motivo dell’accusa è di ordine politico, cioè la sua amicizia per Antipatro, governatore macedone della Grecia, che Aristotele nomina poi suo esecutore testamentario. Prevedendo l’esito del processo, egli lascia Atene recandosi a Calcide, nell’isola di Eubea, dove muore l’anno dopo, nel 322 a.C.

Corpus aristotelicum

I testi dei corsi tenuti da Aristotele nella scuola, da lui non pubblicati e quindi rimasti per alcuni secoli poco noti, furono editi, cioè trascritti in varie copie e messi in circolazione, dal peripatetico Andronico di Rodi, probabilmente a Roma nella seconda metà del I secolo a.C. Essi costituiscono il corpus aristotelicum (i cui scritti sono di solito citati con il titolo latino) pervenutoci attraverso la tradizione manoscritta. Questo comprende opere di logica (Categorie, De interpretatione, Analitici primi, Analitici secondi, Topici, Elenchi sofistici), di fisica (Fisica, De caelo, De generatione et corruptione, Meteorologica), di psicologia (De anima, Parva naturalia), di zoologia (Historia animalium, De motu animalium, De incessu animalium, De partibus animalium, De generatione animalium), di filosofia prima (Metafisica), di etica (Etica Nicomachea, Etica Eudemea, Grande etica), e inoltre Politica, Retorica, Poetica. In un papiro ci è pervenuta la Costituzione degli Ateniesi.

ESERCIZIO

E2: Opere

1.2 Logica e dialettica

Aristotele è considerato l’inventore della logica, cioè la scienza che studia le leggi del pensiero espresso nel discorso (lógos). Così viene chiamata infatti la dottrina da lui esposta nelle opere che la tradizione ha riunito sotto il nome di Órganon, cioè “strumento”, ritenendo che la logica sia appunto uno strumento di cui si servono le varie scienze.

LETTURE

La logica antica

Sostanze e accidenti

La prima di queste opere, cioè il trattato intitolato Categorie, distingue gli enti che esistono in sé, per esempio un uomo, dagli enti che esistono in altro, per esempio il colore bianco, chiamando i primi “sostanze” e i secondi “accidenti”. Tra le sostanze, cioè tra gli enti che esistono in sé, Aristotele distingue le “sostanze prime”, che sono i soggetti individuali, per esempio “un certo uomo”, Socrate, o Callia, dalle “sostanze seconde”, che sono le specie universali predicate dei soggetti individuali, quali appunto “uomo”, o i generi in cui rientrano tali specie, quali per esempio “animale”. Le sostanze prime sono la condizione dell’esistenza di tutte le altre cose, cioè sia delle sostanze seconde che degli accidenti. Esse non hanno contrario, né grado, ma possono accogliere in sé predicati contrari, in momenti diversi. Anche negli accidenti vi sono individui, per esempio “un certo bianco”, e universali, per esempio il bianco in generale o il colore.

Le categorie

Mentre le sostanze rientrano nel genere supremo denominato appunto sostanza (ousía), gli accidenti rientrano in altri nove generi, che sono la quantità, la qualità, la relazione, il dove, il quando, lo stare, l’avere, l’agire e il patire. Questi generi supremi, a volte indicati in numero di dieci, a volte in numero di otto, di sei, o di quattro, sono detti “categorie”, cioè tipi di predicati.

De interpretatione

Nel De interpretatione (Sull’enunciazione) Aristotele afferma che le parole, di cui è formato il linguaggio, sono segni convenzionali dei concetti o in genere dei contenuti psichici, i quali a loro volta sono immagini delle cose: tra linguaggio, pensiero e realtà c’è dunque un rapporto di significazione o, come si dice oggi, di semanticità. Le principali parole sono i nomi e i verbi, la cui unione, col nome che funge da soggetto e il verbo che funge da predicato, forma la proposizione o “discorso” (lógos). Questo può essere enunciativo di uno stato di cose – apofantico –, o semplicemente dotato di significato – semantico –, come per esempio la preghiera.

Principio di non-contraddizione e del terzo escluso

ESERCIZIO

E3: Logica

Il discorso enunciativo può essere un’affermazione, quando unisce un nome a un verbo o a un altro nome, per esempio “Socrate cammina”, oppure una negazione, quando li divide, per esempio “Socrate non vola”. Esso può essere inoltre vero o falso: è vero quando unisce parole che significano cose realmente unite o divide parole che significano cose realmente divise, falso quando fa il contrario. L’affermazione e la negazione dello stesso predicato a proposito dello stesso soggetto, riferite a uno stesso momento e a un medesimo aspetto, formano la contraddizione: esse non possono essere vere entrambe – principio di non contraddizione –, ma è necessario che una delle due sia vera e l’altra falsa – principio del terzo escluso–. Le proposizioni possono inoltre essere universali, quando hanno un soggetto universale (per esempio “tutti gli uomini”), o particolari, quando hanno un soggetto particolare (per esempio “qualche uomo”).

Analitici primi: il sillogismo

Negli Analitici primi Aristotele espone la famosa scoperta del “sillogismo” (syllogismós) o deduzione: questo è il ragionamento in cui da due proposizioni universali, dette “premesse”, consegue necessariamente una terza proposizione, detta “conclusione”. Per esempio: se tutti gli uomini sono mortali (premessa maggiore, cioè più universale) e tutti gli Ateniesi sono uomini (premessa minore), allora tutti gli Ateniesi sono mortali (conclusione).

Come si vede, le due premesse hanno in comune un termine, detto “medio”, cioè “uomini”, che nella figura più semplice di sillogismo occupa la posizione di soggetto nella premessa maggiore e di predicato nella premessa minore. Gli altri due termini, detti “estremi”, cioè “Ateniesi” e “mortali”, formano invece la conclusione.

L’induzione

Se in un ragionamento le premesse sono particolari e la conclusione è universale, non si ha deduzione, ma induzione (epagogé); in questo caso tuttavia la conclusione non consegue necessariamente dalle premesse. Per esempio:

se l’uomo, il cavallo e il mulo sono animali senza bile (prima premessa particolare),

e l’uomo, il cavallo e il mulo sono longevi (seconda premessa particolare),

allora tutti gli animali senza bile sono longevi (conclusione universale).

Analitici secondi: sillogismo scientifico

Negli Analitici secondi Aristotele illustra un tipo particolare di sillogismo, detto sillogismo scientifico o dimostrazione. Esso ha luogo quando le premesse sono vere, per cui la conclusione, che ne deriva necessariamente, è necessariamente vera. Quando le premesse della dimostrazione sono prime, cioè non sono la conclusione di altre dimostrazioni, si chiamano “principi”.

I principi possono essere propri, quando riguardano un genere particolare di enti che forma l’oggetto di una scienza particolare, per esempio i numeri nel caso dell’aritmetica e le grandezze nel caso della geometria. I principi propri di tali enti sono l’assunzione della loro esistenza e la loro definizione. Oppure i principi possono essere comuni, quando riguardano più generi di oggetti, come per esempio “sottraendo uguali da uguali si ottengono uguali”. Questi ultimi – dice Aristotele – sono chiamati dai matematici “assiomi”.

I principi comuni a tutte le scienze sono il principio di non contraddizione e quello del terzo escluso. La dimostrazione di una tesi si può ottenere anche deducendo da premesse vere una conclusione che contraddice la proposizione opposta a quella che si vuole dimostrare, cioè la fa risultare assurda. In tal caso si ha una dimostrazione per assurdo o “riduzione all’impossibile”.

Busto di Dioniso con un uovo, simbolo del cosmo, e un gallo, araldo del Sole, 350 a.C. ca.,

Londra, British Museum

Topici: il sillogismo dialettico

Nei Topici Aristotele illustra un altro tipo di sillogismo, detto “sillogismo dialettico”, le cui premesse sono “endossali” (éndóxa, il contrario di parádóxa, “paradossali”), cioè ammesse da tutti, o dalla maggior parte, o dagli esperti, o dalla maggior parte degli esperti. Tali premesse non sono sempre vere, ma lo sono nella maggior parte dei casi, ovvero, come dice Aristotele, “per lo più”.

Il sillogismo dialettico è chiamato così perché è il tipo di argomentazione che si usa nelle discussioni dialettiche, quelle cioè in cui due interlocutori discutono su un problema, cioè su una domanda che ammette risposte opposte, e l’uno tenta di confutare la tesi sostenuta dall’altro. La confutazione (élenchos) è un sillogismo dialettico la cui conclusione contraddice, cioè nega, una determinata tesi. In genere colui che confuta una tesi si fa concedere dal suo interlocutore, mediante opportune domande, premesse endossali, dalle quali sia possibile dedurre la conclusione che nega la tesi sostenuta dall’interlocutore. I modi per ottenere tali premesse sono i “luoghi” (tópoi, da cui il nome del trattato), cioè schemi di argomentazione ammessi da tutti.

Sillogismi sofistici

Infine negli Elenchi sofistici Aristotele insegna a smascherare le confutazioni apparenti, cioè basate non su autentici sillogismi dialettici, ma su sillogismi eristici, o sofistici, che sembrano muovere da premesse endossali, o che sembrano essere sillogismi, mentre in realtà contengono un inganno (per esempio un’omonimia, cioè un riferimento a cose che hanno lo stesso nome, ma definizioni diverse).

LETTURE

I sofisti

Parole, concetti, cose: teorie del segno e del linguaggio in Aristotele

Con Aristotele si verifica per la prima volta nella storia antica una netta separazione tra una teoria concernente il segno linguistico (ovvero le espressioni del linguaggio verbale) e una teoria concernente il segno non linguistico (ovvero l’indizio, la traccia ecc.), al quale ultimo soltanto è riservato il termine seméion (“segno”). Aristotele distingue molto nettamente: da una parte gli elementi che appartengono a una teoria del linguaggio, a cui riserva il nome di “espressioni della voce” e che hanno la proprietà di essere dei “simboli”; dall’altra gli elementi che appartengono a una teoria dell’inferenza semiotica, cioè il procedimento attraverso cui da proposizioni che fungono da premessa è possibile ricavarne logicamente e necessariamente altre. Questi ultimi sono appunto dei seméia, “segni”, “indizi”. La teoria dei simboli linguistici analizza il problema della relazione tra le espressioni del linguaggio verbale (le parole), i loro correlati mentali (le operazioni o gli stati mentali corrispondenti) e gli stati del mondo, mentre quella dei segni non verbali si occupa del problema di come sia possibile acquisire una conoscenza indiretta, risalendo dagli effetti alle cause.

La teoria del linguaggio

Aristotele presenta fondamentalmente la sua teoria del linguaggio all’inizio del De interpretatione, dove mette in relazione tre termini, i “suoni della voce”, che sono simboli (sýmbola) delle “affezioni dell’anima”, o degli “stati mentali”, i quali sono immagini degli “oggetti esterni”.

Per Aristotele si vengono ad instaurare differenti relazioni tra le differenti coppie di termini. Una lunga tradizione, dai commentatori antichi ai moderni studiosi, interpreta il passo aristotelico come instauratore di una relazione esclusivamente convenzionale tra le espressioni linguistiche e gli stati mentali a cui esse corrispondono, dal momento che, per Aristotele, gli stati mentali sono gli stessi per chiunque, ma sono espressi in maniera differenziata nelle diverse lingue e culture. Comunque, se poi ci spostiamo ad esaminare la relazione tra gli stati mentali e le cose che si trovano nel mondo esterno, possiamo osservare che per Aristotele senza dubbio si stabilisce una relazione motivata, che è praticamente “iconica”, dove gli stati mentali sono immagini delle cose.

La teoria del segno non linguistico

Per Aristotele la teoria del segno (inteso come indizio o prova) è completamente distinta dalla teoria del linguaggio e può essere collocata nel punto di contatto tra la logica e la retorica. L’idea di segno ha simultaneamente due aspetti fondamentali. Prima di tutto ha un interesse epistemologico e ontologico, in quanto si presenta come uno strumento

di conoscenza. Altrettanto importante, comunque, è la natura strettamente logica che assume il processo inferenziale che si sviluppa a partire dai segni. La definizione generale del “segno” (seméion) che Aristotele propone comporta che venga stabilita preliminarmente una relazione di implicazione tra due fatti o due eventi a livello ontologico, che può essere espressa dalla formula “p implica q”, dove p e q sono due fatti o due eventi che si verificano in connessione l’uno con l’altro. Il segno viene a configurarsi come quel dispositivo che permette di passare da q a p. Concepito in questo modo, il segno può condurre a conclusioni fuorvianti, come avviene quando qualcuno, avendo osservato che la terra è bagnata quando è piovuto, concludesse che ogni volta che si trova la terra bagnata, ciò sia in conseguenza del fatto che ha piovuto.

Se noi consideriamo che i due termini dell’implicazione (fatti, eventi o proprietà) possono essere espressi linguisticamente da proposizioni, possiamo comprendere che Aristotele sviluppa un’idea di segno come entità che viene identificata da una proposizione, la quale costituisce la premessa che rende possibile un ragionamento di tipo inferenziale. Il ruolo basilare che Aristotele attribuisce al seméion è quello di essere uno degli elementi che forniscono le premesse per quel particolare tipo di sillogismo, conosciuto come entimema. Quest’ultimo, è concepito anche come sillogismo accorciato, dal momento che una delle sue premesse è soppressa, poiché la si considera ben nota o ovvia. Tuttavia Aristotele lascia anche comprendere che i suoni e le lettere possono essere considerati come “indizi” dell’esistenza delle affezioni dell’anima: cambia così la prospettiva dalla quale viene esaminato lo stesso fenomeno, che, nel secondo caso, rientra appunto nella sfera di pertinenza di una teoria del segno e non del linguaggio.

LETTURE

Teorie del linguaggio e del segno

1.3 Fisica e cosmologia

La prima forma di conoscenza che l’uomo possiede, secondo Aristotele, è la percezione degli oggetti sensibili, da cui si forma il ricordo, mentre, attraverso molti ricordi dello stesso oggetto, nasce l’esperienza. Questa è conoscenza del “che”, cioè di come stanno le cose. La scienza, o filosofia, è invece conoscenza del “perché”, ovvero delle cause per cui le cose stanno in un certo modo. Per “causa” Aristotele intende, come vedremo, qualunque tipo di spiegazione, a cui tuttavia corrisponde sempre un oggetto reale.

Il concetto di natura

TESTO

T2: Aristotele, L’aspirazione universale alla conoscenza

Il primo oggetto, o complesso di enti, del quale Aristotele ha cercato di avere scienza è la natura (phýsis), cioè l’insieme dei corpi in divenire, che divengono da sé e in ciò si distinguono dai prodotti dell’arte umana, cioè dagli enti artificiali, i quali vengono all’essere a opera dell’uomo. Della natura, per Aristotele, fanno parte sia i corpi terrestri che i corpi celesti, cioè gli astri, sia i corpi inerti che i corpi viventi e, tra questi, sia le piante che gli animali, compresi gli esseri umani. Essi sono caratterizzati tutti dal fatto di avere in sé il principio del proprio movimento, cioè dal fatto di muoversi “da sé”, per esempio di generarsi, di crescere e di deperire appunto da sé.

Le cause degli enti

VIDEO

La fisica aristotelica

Le cause, cioè le spiegazioni che si possono dare degli enti, secondo Aristotele, possono essere di quattro tipi: (1) cause materiali, ossia la materia (hýle) di cui un oggetto è costituito, per esempio la carne e le ossa nel caso di un animale, il bronzo o il marmo nel caso di una statua; (2) cause formali, ossia la forma (éidos o morphé), intesa nel senso dell’organizzazione o della struttura dinamica di un oggetto, per esempio il modo in cui i vari organi sono collegati e funzionano, nel caso di un animale, o il rapporto in cui stanno le diverse parti di un insieme, per esempio il rapporto di 2 a 1 nel caso dell’ottava musicale (oggi diremmo la “formula” nel caso delle sostanze chimiche); (3) cause motrici, o efficienti, ossia tutto ciò che produce il mutamento di un oggetto, di qualunque tipo esso sia, per esempio il genitore rispetto al figlio, l’artefice rispetto a un artefatto, colui che agisce rispetto a un’azione; e (4) cause finali, ossia il fine (télos) in vista del quale un oggetto esiste o diviene, per esempio la salute come spiegazione del camminare o del curarsi, o la riproduzione come spiegazione del fatto che gli animali si accoppiano.

Scienza della natura

ESERCIZIO

E4: La fisica

Nella Fisica Aristotele mostra che è possibile determinare le cause della natura, e quindi avere una scienza della natura, quale è appunto la fisica.

Le cause materiali degli enti naturali sono, in ultima analisi, i quattro elementi dei corpi terrestri: acqua, aria, terra e fuoco, mescolati in vari modi secondo le forme degli enti di cui sono materia.

Le cause formali sono appunto tali forme, cioè il modo in cui sono mescolati gli elementi e il rapporto in cui si trovano tra di loro; nel caso dei corpi viventi (piante e animali) la forma è la loro “anima” (psyché), termine col quale Aristotele non intende una sostanza immateriale, separata dal corpo, ma l’organizzazione che rende i corpi viventi capaci di vivere, cioè la disposizione e la funzionalità dei loro organi.

Le cause finali sono, per gli enti inanimati, il loro “luogo naturale” (la terra per i corpi pesanti, il cielo per i corpi leggeri), e per gli enti animati la realizzazione completa della loro forma, cioè la crescita sino all’età adulta, e la riproduzione, cioè la generazione di un vivente della stessa specie.

I mutamenti

Le cause motrici immediate dei corpi naturali sono diverse secondo il tipo di mutamento a cui questi sono soggetti. Aristotele distingue infatti quattro tipi di mutamento: (1) il mutamento di luogo, o traslazione, (2) il mutamento di qualità o alterazione, (3) il mutamento di quantità, o aumento e diminuzione, e (4) il mutamento di sostanza, o generazione e corruzione.

Potenza e atto

Ogni mutamento presuppone un sostrato, cioè una materia soggiacente, che passa dalla mancanza di una certa forma (stato di “privazione”) al possesso di essa, sia che si tratti di un movimento locale (traslazione), di una qualità (alterazione), di una dimensione (aumento e diminuzione), o della forma di una nuova sostanza (generazione e corruzione).

La condizione in cui si trova il sostrato privo di forma, quando esistono le condizioni per cui esso possa acquistarla, è detta da Aristotele “potenza” (dýnamis), cioè capacità di assumere una determinata forma, mentre la condizione in cui esso si trova quando ha assunto la forma è detta “atto” (enérgeia o entelécheia), per cui il mutamento si definisce anche come attuazione, cioè passaggio all’atto, di una potenza. Per esempio il seme, quando sia deposto nella terra e sia adeguatamente innaffiato, è una pianta in potenza, mentre la pianta cresciuta dal seme e pienamente sviluppata è una pianta in atto. Oppure il marmo, quando sia a disposizione di uno scultore che intende trarne una statua, è statua in potenza, mentre la statua già scolpita, per esempio la statua del dio Ermes, è una statua in atto.

ESERCIZIO

E6: La fisica

L’universo

Nel De caelo è descritta la struttura dell’universo. Questo è formato, per Aristotele, come per tutti i filosofi precedenti, di cielo e Terra. La Terra, intesa non come elemento, ma come l’insieme di tutti i corpi terrestri, è una sfera, collocata al centro dell’universo e immobile. Il cielo è a sua volta una sfera, che contiene in sé la Terra, i pianeti e gli astri, cioè il Sole e le stelle. Mentre la Terra comprende tutti i corpi terrestri, composti dai quattro elementi tradizionali (acqua, aria, terra intesa come elemento e fuoco), il cielo comprende tutti i corpi celesti, i quali sono costituiti, secondo Aristotele, da un elemento diverso da quelli terrestri, che li rende ingenerabili e incorruttibili, cioè eterni: l’etere. Questo è anch’esso una materia, ma di un tipo speciale, cioè non soggetto ad alterazione, né a generazione e corruzione, ma soltanto a moto locale.

LETTURE

Il cosmo sferico

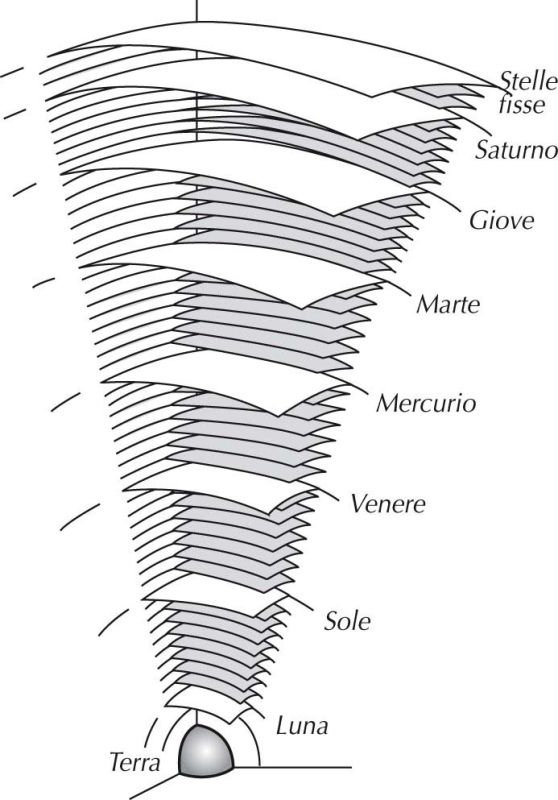

I corpi celesti infatti, secondo Aristotele, si muovono di moto circolare, cioè ruotano intorno alla Terra. Ciascun corpo celeste è trasportato da una sfera, la quale ha come suo centro la Terra e ruota intorno a questa. Il cielo nel suo complesso comprende dunque molte sfere concentriche, di cui quella estrema, che contiene in sé l’intero universo, sarà poi chiamata sfera delle stelle fisse, perché trasporta le stelle, le quali, restando sempre alla stessa distanza le une dalle altre, sembrano infisse in essa.

Il moto dei pianeti

Il movimento apparentemente irregolare dei pianeti, i quali mutano di posizione tra di loro e rispetto alle stelle, e talora sembrano perfino retrocedere (planétai significa infatti astri “erranti”), si spiega – secondo la teoria che Aristotele riprende dall’astronomo Eudosso di Cnido – come la risultante dei moti di gruppi di sfere concentriche tra loro unite per i poli, ma con assi diversi. Ciascun pianeta, secondo tale ipotesi, è trasportato da una sfera che fa parte di un sistema di tre o quattro sfere, contenute le une nelle altre, ciascuna con i poli infissi nella sfera superiore, ma ruotante su un asse diverso da quello delle altre. Tutte queste sfere sono poi coinvolte nella rotazione della sfera estrema, contenente in sé l’intero universo.

Ciascun moto rotatorio, in quanto eterno, richiede – secondo Aristotele – una causa motrice sempre in atto, cioè costituita di solo atto, senza alcuna potenza, e quindi immobile: esistono pertanto tanti motori immobili, cioè tante sostanze immateriali esterne alle stesse sfere celesti, quante sono queste ultime. Come vedremo meglio più avanti, il motore immobile della sfera estrema è il primo motore immobile, il quale per mezzo della sfera delle stelle fisse muove l’intero universo.

Schema di uno spicchio

del cosmo aristotelico a 55 sfere

Formazione dei corpi terrestri

Nel De generatione et corruptioneAristotele descrive la formazione dei corpi terrestri a partire dagli elementi, cioè la generazione e la corruzione dovuta all’azione motrice del Sole. Questo, girando intorno alla Terra su di un piano inclinato rispetto all’equatore, il cosiddetto “cerchio obliquo”, o cerchio dell’eclittica, determina l’alternarsi delle stagioni e quindi la successione del caldo e del freddo nelle diverse zone della Terra. L’alternarsi delle stagioni a sua volta determina la generazione e la corruzione delle piante e degli animali. Ma anche gli elementi terrestri, per l’azione del caldo e del freddo, si trasformano l’uno nell’altro, cioè l’acqua per l’azione del caldo si trasforma in aria (evaporazione), l’aria per l’azione del freddo si trasforma in acqua (condensazione) e questa a sua volta si trasforma in terra (congelamento), e la terra per l’azione del caldo si trasforma in fuoco (combustione). Ciò significa che c’è una materia comune ai quattro elementi terrestri, la cosiddetta materia prima, che tuttavia non esiste mai separata da essi.

Musa sdraiata, 330-100 a.C., Buffalo, Albright-Knox Art Gallery

Finalismo

Non esiste invece, secondo Aristotele, una forma unica a cui si riducano tutte le altre, né un fine unico a cui tutti gli enti tendano. Ogni essere vivente tende a realizzare pienamente la propria forma, cioè a crescere, divenire adulto e riprodursi, generando un altro essere della sua stessa specie, cioè avente la sua stessa forma, per cui la forma, negli esseri viventi, funge anche da fine.

La concezione complessiva che Aristotele ha della natura si può dunque considerare finalistica, o teleologica (da télos, fine), ma si tratta di un finalismo particolare, non dovuto all’azione di un’intelligenza esterna e non implicante un fine unico ed esterno.

Arte e natura

Il finalismo di Aristotele suppone l’esistenza di un principio inconscio ed interno ai corpi naturali, quale è appunto la natura (phýsis): è il finalismo che si manifesta nella tendenza di ciascun individuo vivente a nutrirsi e a riprodursi, assicurando in tal modo l’eternità della propria specie. È invece cosciente il finalismo che si esprime nell’arte (téchne), la quale per Aristotele è un’imitazione della natura o un aiuto alla natura: l’artista infatti ha come suo fine la realizzazione nella materia della forma che egli concepisce nella sua mente, per esempio l’architetto ha come fine la realizzazione del suo progetto di casa in una materia, che in tal caso è costituita dai mattoni, dalle travi e da quant’altro serve per costruire la casa.

1.4 Psicologia e zoologia

La parte della natura che è stata più studiata da Aristotele è quella formata dagli esseri viventi, piante, animali ed esseri umani. Questi hanno tutti in comune l’anima, per cui la scienza dell’anima, che noi chiamiamo “psicologia” e che Aristotele espone nel De anima, fa parte della fisica.

L’anima

TESTO

T1: Aristotele, Forma e materia di un’emozione

LETTURE

La mente e il corpo

L’anima per Aristotele non è una realtà separata dal corpo vivente, ma è la stessa capacità di vivere propria di tale corpo, cioè la sua forma di essere vivente: egli la definisce anche come l’“atto primo” di un corpo organico capace di vivere, cioè il possesso effettivo di tale capacità da parte di un corpo, il suo essere vivo, che lo distingue da un corpo morto. Il vivere si realizza attraverso diversi livelli di attività (che sarà detta poi “atto secondo”), i quali nelle piante sono la nutrizione e la riproduzione, negli animali comprendono anche il movimento e la percezione e infine negli esseri umani comprendono anche il pensiero e le attività ad esso connesse.

Ci sono dunque tre tipi di anima, vegetativa, sensitiva e intellettiva, ma quello superiore contiene sempre in sé, potenzialmente, quello inferiore, per cui in ciascun essere vivente c’è una sola anima, vegetativa nelle piante, sensitiva (comprendente le funzioni della vegetativa) negli animali, intellettiva (comprendente le funzioni della vegetativa e della sensitiva) negli esseri umani.

La coscienza sensibile

Negli animali in generale, subumani ed umani, la percezione (áisthesis), o conoscenza sensitiva, è la prima forma di conoscenza possibile e consiste nell’attuazione simultanea della capacità di percepire, propria dell’organo di senso, e della possibilità di essere percepito, propria dell’oggetto sensibile. Tale attuazione è prodotta dall’azione di una causa già in atto, quale ad esempio la luce per la vista o la vibrazione dell’aria per l’udito. Dalla percezione, in virtù dell’“immaginazione” (phantasía), si forma l’“immagine” (phántasma), che viene conservata nella memoria come ricordo. Negli esseri umani dall’immagine, o dal ricordo, l’“intelletto”(nóus) ricava la forma intelligibile dell’oggetto, espressa dalla definizione, formandosene il concetto. In tal modo l’anima intellettiva viene ad essere il luogo di tutte le forme intelligibili, cioè il contenitore di tutti i concetti.

L’intelletto attivo

L’assunzione della forma dell’oggetto, cioè l’intellezione, è l’attuazione simultanea della capacità di comprendere, propria dell’intelletto, che perciò è detto potenziale o passivo (pathetikós), e della capacità di essere compresa, propria della forma. Anche in tal caso l’attuazione deve essere prodotta da una causa già in atto, detta da Aristotele intelletto attivo, o produttivo (póietikos), il quale, essendo sempre in atto, sembra essere separato dall’anima umana ed essere eterno.

La questione dell'intelletto agente

Le poche righe che nel terzo libro del De anima Aristotele dedica all’intelletto attivo (o “agente”) hanno dato adito, nel corso della storia, a letture molto diverse. Alcuni interpreti, come Temistio nella tarda antichità e Tommaso d’Aquino nel XIII secolo, hanno ritenuto che l’intelletto attivo, di cui parla Aristotele, fosse individuale, cioè fosse l’intelletto della singola anima umana, la quale perciò sarebbe stata immortale. Altri invece, come Alessandro di Afrodisia nell’antichità e Pietro Pomponazzi nel Rinascimento, hanno ritenuto che l’intelletto attivo, essendo eterno, non potesse essere l’intelletto umano, ma fosse un intelletto divino, e che quindi l’anima umana, possedendo il solo intelletto passivo, fosse mortale. Altri infine, come il filosofo arabo Averroè, hanno ritenuto che entrambi gli intelletti, sia quello attivo che quello passivo, fossero universali, e quindi non coincidessero con l’intelletto del singolo individuo, ma costituissero il patrimonio di verità eterne di cui l’individuo umano viene a essere partecipe nel momento in cui apprende una scienza.

Il desiderio

Atena Mattei, copia da un originale del 330 a.C. ca.,

Parigi, Musée du Louvre

Oltre alla capacità di conoscere, l’anima ha la capacità di desiderare, o desiderio (órexis), che ha per oggetto un bene; questo può essere sensibile, cioè particolare, o intelligibile, cioè universale. Quando un bene intelligibile è riconosciuto come tale dall’intelletto, il desiderio di esso prende il nome di “volontà” e induce l’uomo alla realizzazione di tale bene, che è l’“azione” (práxis), perciò l’intelletto in questo suo uso è detto “pratico”.

L’azione non va confusa con la “produzione” (póiesis), perché l’azione è fine a se stessa, cioè è di per se stessa la realizzazione di un bene, mentre la produzione ha come fine un oggetto diverso da sé, cioè l’oggetto prodotto.

TESTO

T4: Aristotele, In tutte le cose naturali vi è qualcosa di meraviglioso

Studi sugli animali

Particolare attenzione Aristotele ha dedicato agli animali, descrivendo l’anatomia e la fisiologia di circa 500 specie zoologiche nella Historia animalium, analizzandone le varie parti nel De partibus animalium e studiandone la riproduzione nel De generatione animalium, per cui può essere considerato il fondatore della zoologia (che per lui fa parte della fisica). In base alla diversa anatomia e fisiologia egli ha classificato gli animali in sanguigni e privi di sangue, e quelli sanguigni in vivipari e ovipari. Tra le parti di cui è composto l’organismo animale Aristotele distingue quelle “omeomere”, cioè omogenee, quali i tessuti, e quelle “anomeoemere”, cioè eterogenee, quali gli organi, e analizza le funzioni di ciascun organo.

GALLERY

Animali

Il tipo di spiegazione a cui egli ricorre più frequentemente è di tipo finalistico, per cui il tessuto è in vista dell’organo, l’organo in vista della funzione e la funzione in vista della vita complessiva dell’organismo. Per comprendere l’anatomia e la fisiologia degli animali Aristotele si serve spesso dell’analogia, notando che organi diversi svolgono in animali diversi le stesse funzioni, per esempio i polmoni nei mammiferi e le branchie nei pesci.

ESERCIZIO

E9: Scienze naturali

La riproduzione

La riproduzione degli animali è stata spiegata da Aristotele come trasmissione dell’anima, cioè della forma, da parte del genitore maschile, a una materia, costituita dal sangue mestruale, fornita dal genitore femminile. Il tramite della forma è il cosiddetto pnéuma (“soffio”), contenuto nel seme, il quale trasmette alla materia il calore vitale e, attraverso una serie di successivi impulsi meccanici, la organizza in modo da formare l’embrione, cioè un nuovo individuo dotato di una propria forma, specificamente identica a quella del genitore.

Dall’embrione si formano uno dopo l’altro i vari organi, secondo il processo che sarà chiamato in seguito “epigenesi” (termine coniato da William Harvey nel XVII secolo), a cominciare dal cuore, secondo quello che può sembrare un piano prestabilito, cioè un programma, costituito dalla forma. Il termine, e il fine, dell’intero processo è l’individuo pienamente formato. Aristotele ha elaborato questa teoria osservando lo sviluppo del pulcino nell’uovo di gallina e senza disporre di alcuno strumento per percepire l’esistenza degli spermatozoi, scoperti solo nel XVIII secolo grazie al microscopio. La sua teoria dell’epigenesi si imporrà tuttavia su quella della preformazione, secondo la quale tutti gli organi sono contenuti in miniatura nell’embrione sin dall’inizio del suo sviluppo.

1.5 “Filosofia prima” o metafisica

Nella Metafisica – titolo attribuito all’opera dagli editori per indicare la sua collocazione dopo (metá) le opere di fisica – Aristotele espone la sua “filosofia prima”, così chiamata perché ricerca le cause prime dell’intera realtà. Nel primo libro dell’opera egli mette alla prova la sua teoria dei quattro tipi di causa, confrontandola con le cause prime indicate dai filosofi precedenti. La causa materiale sarebbe stata scoperta da Talete, che pertanto verrebbe a essere l’iniziatore della filosofia prima intesa come ricerca delle cause prime: l’acqua indicata da Talete come principio di tutte le cose, così come l’aria indicata da Anassimene, il fuoco indicato da Eraclito, i quattro elementi indicati da Empedocle, cioè acqua, aria, fuoco e terra, i “semi” indicati da Anassagora, gli atomi indicati da Leucippo e Democrito, dal punto di vista della distinzione aristotelica sono materia, e quindi causa materiale.

ESERCIZIO

E10: La metafisica

La causa motrice sarebbe poi stata scoperta da Empedocle mediante l’indicazione dell’Amicizia e della Cortesia e da Anassagora mediante l’indicazione dell’Intelletto come cause dell’aggregazione e della disgregazione dei corpi. La causa formale sarebbe stata accennata dai pitagorici mediante l’indicazione dei numeri e soprattutto da Platone mediante l’indicazione delle idee come cause delle cose sensibili. Nessun filosofo precedente avrebbe invece indicato con chiarezza la causa finale.

LETTURE

Eraclito ed Empedocle

LETTURE

Anassagora e Democrito

La prima “storia della filosofia”

Pur senza averne l’intenzione, nella Metafisica Aristotele costruisce di fatto la prima storia della filosofia. Una storia interamente finalizzata alla convalida della sua stessa filosofia, ma divenuta, come abbiamo già visto nella sezione sui presocratici, la fonte di tutte le storie della filosofia successive. Anche l’organizzazione che Aristotele ha dato alla sua esposizione, cioè l’identificazione dell’inizio della filosofia e la scelta dei filosofi da prendere in considerazione, ha determinato la struttura di tutte le storie della filosofia successive.

BOX

Aristotele storico della filosofia

Le critiche a Platone

Particolarmente interessante è l’esposizione e la critica che Aristotele fa della filosofia di Platone, perché essa trova un riscontro solo parziale nei dialoghi platonici e dunque solleva il problema dell’esistenza di un insegnamento soltanto orale di Platone, di cui Aristotele sarebbe stato a conoscenza frequentando l’Accademia (lui stesso allude ai cosiddetti ágrapha dógmata, “dottrine non scritte”, del suo maestro). Secondo Aristotele, infatti, Platone avrebbe ammesso non solo l’esistenza delle idee immateriali ed eterne come cause delle cose sensibili, intendendole come “separate” da queste, ma avrebbe identificato, o ridotto, le idee ai numeri, numeri ideali, non combinabili tra loro, e avrebbe fatto derivare questi numeri da due principi opposti, l’“Uno”, inteso come causa formale, e il “Grande e piccolo”, o Diade indefinita, inteso come causa materiale.

Aristotele critica la dottrina delle idee, osservando che queste, essendo universali, come voleva Platone, non possono essere “separate”, perché solo le sostanze individuali, secondo Aristotele, possono esistere separatamente. Le idee, secondo Platone, dovrebbero esprimere l’essenza, cioè la risposta alla domanda “che cos’è?”, delle cose sensibili, ma proprio per questo, secondo Aristotele, non possono essere fuori dalle cose di cui sono l’essenza, cioè devono essere forme immanenti alle cose, così come l’anima, sempre secondo Aristotele, è immanente al corpo dei viventi. Inoltre le idee separate non spiegano il divenire delle cose, cioè il movimento dell’intero universo; l’Uno e la Diade indefinita hanno infatti il difetto di essere solo due contrari, mentre per spiegare il divenire è necessario ammettere anche un sostrato.

Eros incorda l’arco, copia romana dall’originale greco di Lisippodel 370-310 a.C., Roma, Musei Capitolini

Il metodo aporetico

Passando a esporre la sua “filosofia prima”, Aristotele spiega anzitutto che in tutti e quattro i generi di cause vi devono essere delle cause prime, altrimenti si procederebbe all’infinito nella ricerca di una spiegazione sufficiente della realtà, senza mai trovarla, cioè in definitiva senza darne una spiegazione. Poi chiarisce che il modo di procedere di questa scienza è il metodo aporetico, consistente nel porre “aporie”, cioè problemi, nel prospettare per ciascuno di essi ipotesi di soluzioni opposte, nell’esaminare le conseguenze di tali ipotesi e nell’accettare quelle che resistono meglio alle obiezioni. Alcune di queste aporie vertono sull’unità della filosofia prima, cioè chiedono come questa possa essere un’unica scienza dovendo cercare tipi diversi di cause, dovendo occuparsi sia delle sostanze che degli accidenti e dovendo trattare anche dei principi di tutte le dimostrazioni, cioè del principio di non contraddizione e di quello del terzo escluso.

La sostanza

Per assicurare l’unità della filosofia prima e la sua distinzione dalle scienze particolari, Aristotele osserva che tutte le cause da essa ricercate sono cause dell’essere considerato in quanto essere, cioè in universale, mentre le altre scienze cercano le cause o i principi di un genere di enti particolare. È vero che l’essere si dice in molti sensi, cioè non è un genere unico, ma è costituito da molti generi tra loro irriducibili, quali sono le categorie. Ma è anche vero che tra le categorie ce n’è una, la sostanza, che è condizione dell’essere e della definizione di tutte le altre categorie, quindi costituisce un’unità di riferimento (prós hén), se non di genere, sufficiente ad assicurare l’unità della filosofia prima, la quale pertanto sarà anzitutto ricerca delle cause prime delle sostanze.

Applicazione di principi dimostrativi

All’essere in quanto essere, cioè a tutti gli enti, si applicano i principi di tutte le dimostrazioni, cioè il principio di non contraddizione e quello del terzo escluso, che perciò spetta alla filosofia prima mettere in discussione. Questi due principi non possono essere dimostrati, proprio perché sono loro la condizione di tutte le dimostrazioni, ma possono essere difesi mediante la confutazione delle loro negazioni, cioè possono essere “dimostrati per via di confutazione”. Nel caso del principio di non contraddizione (“è impossibile che allo stesso oggetto appartenga e insieme non appartenga la stessaproprietà nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto”) la dimostrazione per confutazione richiede che qualcuno lo neghi, cioè richiede l’instaurarsi di una discussione dialettica. Infatti, per poterlo negare, l’interlocutore dovrà dire qualcosa, cioè pronunciare almeno una parola, per esempio “uomo”, dando a questa parola un significato determinato, per esempio “animale razionale”. Ma, nel momento in cui farà questo, egli avrà escluso che la parola in questione abbia il significato opposto a quello ad essa attribuito, e quindi avrà ammesso il principio di non contraddizione. Se invece l’interlocutore si rifiuterà di parlare, o di dare un significato determinato a quello che dice, non negherà un bel niente e quindi sarà come una pianta, cioè un vivente che non parla, per cui non ci sarà nemmeno bisogno di confutarlo.

Il significato dell’”essere”

Testa di Afrodite detta Testa Bartlett, 330-300 a.C. ca., Boston, Museum of Fine Arts

Quando Aristotele afferma che l’essere si dice in molti sensi, prima ancora di alludere alla differenza tra la sostanza e le altre categorie, allude ai tipi di essere corrispondenti ai molti modi in cui può essere usato il verbo “essere”, i quali sono fondamentalmente quattro:

(1) l’essere “per accidente”: il verbo “essere” è usato per indicare un semplice “accadere”, ossia un’unione accidentale, casuale, tra due cose, per esempio “il bianco è musico”;

(2) l’essere “per sé”: il verbo “essere” è usato per indicare un vero e proprio modo di essere di qualcosa, come sostanza o come accidente, per esempio “Socrate è uomo” o “Socrate è bianco”. Poiché tutti i discorsi, in quanto costituiti di nome e verbo, possono essere convertiti in discorsi fatti col verbo “essere”, per esempio “uomo cammina” può essere convertito in “uomo è camminante”, senza mutare di significato, il verbo “essere”, usato “per sé”, risulta avere tanti significati quanti sono i tipi di predicazione, cioè quante sono le categorie;

(3) l’essere come vero: il verbo “essere” è usato per dire “è vero”, come quando diciamo “è così”, a cui si oppone il non-essere corrispondente alla negazione del verbo “essere” usata per dire “è falso”, come quando diciamo “non è così”;

(4) l’essere come potenza e l’essere come atto: il verbo “essere” è usato per dire che una cosa è qualcosa in potenza, per esempio “Ermes è nel marmo”, o per dire che una cosa è in atto, per esempio “questa statua è Ermes”.

Il vero e il falso

L’essere per accidente, secondo Aristotele, non è oggetto di scienza, proprio perché coincide con l’accadere, che non si verifica né sempre né “per lo più”. L’essere come vero, invece, non è altro che la conformità tra una connessione o una divisione di un nome e di un verbo, o di un nome e un altro nome – noi diremmo un “giudizio” –, e una connessione o una divisione di cose esistente nella realtà: per esempio l’affermazione “Socrate è bianco” è vera se nella realtà Socrate è unito all’essere bianco, e la negazione “Socrate non è musico” è vera se nella realtà Socrate è diviso dall’essere musico. La non conformità tra queste enunciazioni e la realtà è il non essere come falso.

Dunque il vero e il falso, come conformità o non conformità del pensiero all’essere, sono proprietà del pensiero, o del discorso, perciò non sono oggetto della scienza dell’essere.

Ricerca delle cause prime

Alla scienza dell’essere in quanto essere, allora, resta il compito di occuparsi dell’essere per sé, cioè dell’essere delle categorie, di cui è prima la sostanza, e dell’essere come potenza e atto. La filosofia prima pertanto dovrà cercare anzitutto le cause prime delle sostanze. Poiché alcune tra le sostanze, cioè i corpi celesti, in quanto sono eterni, sono comunemente considerati divini, a maggior ragione – dice Aristotele – saranno divine le loro cause, quindi la filosofia prima potrà essere detta anche scienza “teologica”. Ma ciò non significa che la filosofia prima sia una “teologia”, sia pure razionale, perché il divino, ovvero – come vedremo – le cause motrici dei corpi celesti, è solo uno dei generi di cause prime, mentre la filosofia prima deve cercare tutti e quattro i generi di cause prime delle sostanze, cioè di cause prime dell’essere in quanto essere (cause materiali, formali, motrici e finali). In questo senso essa è dunque una scienza universale.

Scienza della sostanza

La sostanza è prima, cioè anteriore, rispetto alle altre categorie (1) sia dal punto di vista dell’essere, perché nessun ente appartenente alle altre categorie può esistere separatamente dalla sostanza, cioè senza inerire a una sostanza; (2) sia dal punto di vista della nozione, perché nella definizione degli enti appartenenti alle altre categorie è sempre contenuto un riferimento alla sostanza; (3) sia dal punto di vista della conoscenza, perché la vera conoscenza di un ente è conoscenza, prima che dei suoi accidenti, della sua sostanza. Dunque la filosofia prima, o scienza dell’essere, è fondamentalmente scienza della sostanza, per cui la domanda “che cos’è l’ente?”, che la filosofia si è sempre posta, deve d’ora in poi – secondo Aristotele – convertirsi nella domanda “che cos’è la sostanza?”

Il sinolo

Per rispondere a questa domanda si possono prendere in considerazione quattro tipi di realtà: (1) il sostrato materiale, che costituiva la sostanza, cioè la realtà prima, per i filosofi presocratici; (2) gli universali, che, intesi come idee separate, costituivano la sostanza per Platone e i platonici; (3) la forma, cioè l’essenza, ciò che risponde alla domanda “che cos’è?”; (4) il “sinolo”, cioè l’intero, composto di materia e forma. I requisiti necessari per essere sostanza, secondo Aristotele, sono la capacità di esistere separatamente, cioè senza appartenere ad altro, e la determinatezza, cioè l’essere “un questo” (tóde ti), per esempio “un certo uomo”.

Ebbene, il sostrato materiale dei presocratici possiede il primo requisito, perché è soggetto di vari possibili predicati, ma non il secondo, perché, preso da solo, senza una forma, non è una realtà determinata. Gli universali possiedono il secondo requisito, cioè sono realtà determinate, ma non il primo, perché sono sempre predicati di un soggetto, cioè sono generi e specie, quindi “sostanze seconde”, non “sostanze prime”. Il sinolo e la forma, intesa come forma di una materia, possiedono entrambi i requisiti, perciò possono essere considerati autentiche sostanze.

Causa prima formale

Tuttavia, tra il sinolo e la forma, il primato nell’essere sostanza spetta alla forma, perché questa, essendo la causa per cui un sinolo, per esempio “un certo uomo”, è quello che è, cioè è un uomo, è anche la causa del suo essere sostanza, quindi il titolo di “sostanza prima” spetta alla forma, ovvero all’essenza. Naturalmente la forma in questione è sempre la forma di una materia, non una forma che si pretende separata, come le idee ammesse da Platone, ed è quindi una forma individuata, non un universale come le idee. Essa è la causa formale delle sostanze materiali, per esempio l’anima nel caso degli esseri viventi. In tal modo si è già determinata una delle cause prime delle sostanze, la causa prima formale.

Materia e forma, potenza e atto

Dal punto di vista della causa materiale, la causa delle sostanze è la materia sensibile, cioè, come abbiamo visto, i quattro elementi per i corpi terrestri e l’etere per i corpi celesti. Aristotele parla anche di una materia intelligibile, che è presumibilmente lo spazio, come materia degli oggetti della matematica, i quali tuttavia non sono sostanze (lo erano invece per i platonici). Nel caso delle sostanze viventi la forma, cioè l’anima, è anche la causa finale delle sostanze, poiché ciascuna di queste tende a realizzare pienamente la propria forma e a esercitare le funzioni di cui essa è principio. La materia e la forma sono identificate da Aristotele con la potenza e l’atto, perché il mutamento consiste nell’assunzione da parte della materia, che è in potenza, della forma in atto.

L’essere come potenza e atto

In tal modo Aristotele viene a trattare anche dell’essere inteso come potenza e atto, cioè del quarto significato fondamentale dell’essere. La potenza e l’atto hanno un primo significato relativo al movimento, il quale domina nel linguaggio comune, per cui la potenza indica il principio del movimento in altro o in sé in quanto altro, cioè la capacità di muovere altro o di muovere se stesso, e l’atto indica questo stesso movimento.

Ma questi due termini hanno anche un altro significato che interessa la filosofia prima in quanto scienza dell’essere. In base a quest’ultimo significato la potenza non è altro che la possibilità reale, propria di una materia, di assumere una determinata forma, possibilità destinata a realizzarsi qualora non intervengano impedimenti, e l’atto è il sussistere di questa determinata forma in una materia, cioè la piena realizzazione della sua potenzialità. Questo atto può essere anche un’attività, quando si tratta di attività che non comportano movimento, cioè che hanno in se stesse il proprio fine, come nel caso del vedere e del pensare, che sono pertanto azioni perfette.

Come la sostanza è anteriore alle altre categorie, così l’atto è anteriore alla potenza (1) dal punto di vista della nozione, perché l’ente in potenza si definisce per la sua capacità di passare all’atto; (2) dal punto di vista del tempo, se non nel singolo individuo, dove la potenza precede l’atto (per esempio il seme precede l’individuo adulto), certamente nella specie, dove l’individuo in atto precede, come causa motrice, l’individuo in potenza (per esempio il genitore precede il generato); (3) dal punto di vista dell’essere, perché gli esseri eterni, che sono sempre in atto, precedono gli esseri corruttibili, che passano dalla potenza all’atto, in quanto sono causa del movimento di questi (per esempio i corpi celesti, come il Sole e i cieli che lo trasportano, sono causa della generazione e della corruzione delle piante e degli animali sulla Terra).

Proprietà universali dell’essere

Torso, replica romana di una statua di Alessandro Magno, I o II sec. a.C., Parigi, Musée du Louvre

Oltre a trattare dell’essere nei suoi significati fondamentali, cioè sostanza e potenza e atto, la filosofia prima tratta anche di due proprietà universali dell’essere, cioè l’uno e i molti, che appartengono a tutti gli enti in quanto enti. Ogni ente, infatti, è uno, cioè è determinato, identico a se stesso; ma in quanto identico a se stesso, è anche diverso dagli altri, per cui fa parte di una molteplicità. Perciò si può dire che l’essere è uno e anche molteplice. L’uno e il molteplice, dunque, non sono due principi, come sostenevano i platonici. Essi cioè non sono sostanze, non esistono separatamente dagli enti, ma sono proprietà universali degli enti. L’uno poi è anche unità di misura, cioè indica, in ogni gruppo di enti divisibili in unità, l’unità indivisibile; come tale, esso ha tanti significati quanti sono i tipi di oggetti che esso serve a misurare: per esempio nel caso degli uomini l’uno è “un” uomo, nel caso dei cavalli è “un” cavallo.

Cause motrici

Resta da determinare, a proposito delle sostanze, quale sia la prima tra le cause motrici o efficienti di esse. Per quanto riguarda le sostanze sensibili e corruttibili, cioè i corpi terrestri, le cause motrici sono le rispettive cause efficienti terrestri, per esempio i genitori (“causa di Achille è Peleo, di te tuo padre”), nonché i corpi celesti, in particolare il Sole e – aggiunge Aristotele – “il cerchio obliquo”, cioè l’inclinazione dell’orbita del Sole rispetto all’equatore terrestre, che, come abbiamo visto, determina l’alternarsi delle stagioni.

Motore immobile

Cause motrici dei corpi celesti, infine, sono i motori delle sfere che li trasportano, i quali, per produrre movimenti eterni e continui, quali i movimenti circolari, devono essere sempre in atto, cioè devono essere immobili. Questi motori sono certamente sostanze, perché sono cause del movimento di sostanze quali i corpi celesti, ma in quanto immobili sono immateriali, perché sono solo atto, senza potenza, mentre la materia è potenza. Essi si differenziano dalle idee platoniche perché sono individui, quali secondo Aristotele devono sempre essere le sostanze, e sono capaci di muovere, cioè sono attivi, svolgono un’attività, mentre le idee sono inerti.

Non è chiaro in quale modo un motore immobile muova la rispettiva sfera: esso la muove, dice Aristotele, allo stesso modo in cui un oggetto di desiderio e di intellezione muove il desiderio e l’intelletto, cioè restando immobile. Ma non è chiaro se il motore immobile sia realmente oggetto di desiderio e di intellezione da parte del cielo, o se questo sia soltanto un paragone. L’interpretazione più tradizionale, secondo cui il motore immobile sarebbe realmente oggetto di amore da parte del cielo, suppone che questo amore si esprima in una imitazione del motore immobile mediante il movimento che più assomiglia all’immobilità, cioè il movimento circolare. Ma si tratta di un’interpretazione di origine platonizzante, nel senso che probabilmente fu introdotta da interpreti platonici, come attesta già Teofrasto, discepolo diretto di Aristotele. Sempre secondo l’interpretazione più tradizionale, il primo motore immobile, cioè il motore del primo cielo, muoverebbe il cielo come sua causa finale. In realtà il cielo, come ogni altro ente, ha come fine ultimo il proprio bene, che esso realizza mediante un unico movimento, la rotazione su se stesso. Tutti gli altri enti hanno come causa finale la piena realizzazione della propria forma, quindi la causa finale prima non è la stessa per tutti e non è unica.

Pensiero di pensiero

Poiché la sola attività che non comporti movimento è il pensiero, ciascun motore immobile è una sostanza che pensa, e poiché il pensiero è una forma di vita, egli è un vivente. Come vivente eterno e beato, ciascun motore immobile possiede tutti i requisiti che gli antichi Greci attribuivano agli dèi, quindi si può dire che è un dio. Perciò la filosofia prima, che dimostra l’esistenza di questi dèi, è, come abbiamo già visto, una scienza anche “teologica”. Il primo di tali motori, cioè il motore della sfera estrema, ovvero del primo cielo, dovendo pensare la cosa migliore che ci sia, come si addice a un dio, e non avendo nulla al di sopra di sé a cui pensare, non può pensare che se stesso, cioè è “pensiero di pensiero”. Egli è anche il bene supremo, che muove l’intero universo come un generale mette in ordine l’esercito, o come un padrone organizza l’intera sua casa, o come un re governa il suo regno, dunque come causa efficiente, non come causa finale. Come tale, pensando se stesso egli pensa la causa di tutto, per cui in un certo senso ha scienza di tutte le cose, cioè possiede in grado supremo quella “filosofia prima” a cui ogni sapiente, secondo Aristotele, aspira.

1.6 Etica e politica

Fisica e filosofia prima sono scienze “teoretiche”, cioè aventi per fine, come la matematica, la pura “conoscenza” (theoría), ma esistono per Aristotele anche le scienze “pratiche”, cioè aventi per fine l’“azione” (práxis), ovvero l’agire bene, il bene.

Scienza politica

LETTURE

Akrasia. Debolezza morale e uomini malvagi

Poiché il bene del singolo è parte del bene della città (pólis), la scienza o filosofia pratica che le comprende tutte è la “scienza politica”, esposta nelle Etiche (Nicomachea e Eudemea), riguardanti il bene del singolo, e nella Politica, riguardante il bene della famiglia e della città. La scienza del bene della famiglia si chiama anche scienza economica (da oikía, casa o famiglia), ma l’opera ad essa dedicata nel corpus aristotelicum, cioè l’Oeconomica (Economico), è probabilmente spuria.

Il bene supremo, sia del singolo che della città, è per Aristotele la “felicità” (eudaimonía), la quale consiste nell’esercizio, compiuto nel modo migliore possibile, delle capacità proprie dell’uomo, cioè nella “virtù” (areté), o “eccellenza”. Poiché nell’uomo non c’è solo la “ragione” (diánoia), ma ci sono anche altre capacità che, una volta abituate a esercitarsi nel modo migliore, formano il “carattere” (éthos), le virtù saranno dianoetiche (eccellenze della ragione) ed etiche (eccellenze del carattere).

LETTURE

La filosofia politica nel pensiero antico

Virtù etiche

Le virtù etiche consistono nel giusto mezzo, determinato dalla ragione, tra due vizi opposti, per esempio il coraggio è il giusto mezzo tra viltà e temerarietà, la temperanza lo è tra intemperanza e insensibilità, la liberalità tra avarizia e prodigalità, e così via. Tra le virtù etiche ha particolare importanza la giustizia, che riguarda i rapporti con gli altri. Quando concerne la distribuzione degli onori o dei poteri, la giustizia, cioè il giusto mezzo, consiste nella proporzione tra onori e meriti (giustizia distributiva), mentre quando riguarda lo scambio di beni o di mali, essa consiste nell’uguaglianza della retribuzione (giustizia retributiva o commutativa).

LETTURE

Le etiche antiche tra bene, virtù e felicità

Virtù dianoetiche

TESTO

T7: Aristotele, Virtù, vizi e passioni

Le virtù dianoetiche sono: l’eccellenza della ragione “scientifica”, cioè teoretica, ossia la “sapienza” (sophía), che assomma in sé l’“intelletto” (nóus), conoscenza dei principi, e la “scienza” (epistéme), capacità di dimostrare a partire dai principi; e l’eccellenza della ragione “calcolatrice”, cioè pratica, ossia la “saggezza” o “prudenza” (phrónesis), capacità di deliberare bene, cioè di individuare il modo di agire bene per sé, per la propria famiglia e per la propria città. La saggezza è superiore all’“arte” (téchne), che è capacità di produrre bene, perché l’azione è superiore alla “produzione” (póiesis), in quanto quest’ultima non ha il suo fine in sé, ma nel suo prodotto. La saggezza tuttavia è inferiore alla sapienza, che è la virtù della parte più alta dell’uomo, quindi la saggezza prescrive quali azioni compiere e quali non compiere per raggiungere la sapienza.

La felicità

La felicità, secondo Aristotele, comprende anche il piacere, che non è il sommo bene, ma consegue al raggiungimento di questo, cioè all’esercizio dell’attività perfetta, e inoltre comprende l’amicizia, la quale, quando è affetto tra persone virtuose, è essa stessa una virtù. Ma, pur presupponendo tutte le virtù, e anche alcuni beni del corpo, come la salute e un aspetto gradevole, e alcuni beni esterni, come una certa ricchezza, una buona famiglia, dei buoni amici, la felicità per Aristotele consiste essenzialmente nella “vita teoretica”, cioè in un’intera vita dedita alla ricerca, allo studio e ad attività aventi per fine la conoscenza. Questo tipo di vita infatti è fine a se stesso, è autosufficiente ed è simile a quello condotto dagli dèi.

Alcuni studiosi ritengono che per Aristotele la felicità sia limitata alla sola vita teoretica, altri che essa comprenda l’esercizio di tutte le virtù. In realtà la vita teoretica non sarebbe possibile senza le altre virtù e i beni esterni, indispensabili alla felicità, possono essere assicurati solo da buone leggi. Per questo il filosofo deve anche indicare agli uomini politici il modo per realizzare il bene della città, cioè la costituzione migliore, il che conferma che la felicità è comprensiva di tutte le virtù e di tutti i beni.

TESTO

T3: Aristotele, La felicità come sommo bene umano

TESTO

T10: Aristotele, Philía

TESTO

T11: Aristotele, Piacere

L’uomo “animale politico”

La città è la società perfetta, cioè autosufficiente, avente per fine non il semplice vivere, che è il fine della famiglia, ma il “vivere bene”, cioè la felicità. Essa comprende in sé la famiglia, società naturale costituita da marito e moglie, genitori e figli, padroni e schiavi. Anche la città è una società naturale, perché l’uomo è per natura “animale politico”, cioè fatto per vivere nella pólis. Il segno di questa natura politica dell’uomo è il possesso della “parola” (lógos), in virtù della quale l’uomo può discutere con gli altri su ciò che è utile e ciò che è giusto. La sua “natura”, tuttavia, non è la sua condizione di nascita, ma il suo fine, la sua perfezione, cioè la sua felicità. Solo nella pólis, infatti, l’uomo può realizzare la felicità.

La crematistica

ESERCIZIO

E11: La politica

TESTO

T5: Aristotele, L’uomo “animale politico”

Una condizione necessaria per vivere, oltre al lavoro degli schiavi e sempre in relazione alla famiglia, è il procacciamento di ricchezze, detto “crematistica”, a proposito della quale Aristotele distingue tra una crematistica naturale, quindi buona, che si limita a procurare le ricchezze necessarie al soddisfacimento dei bisogni, e una crematistica innaturale, che aspira all’aumento indefinito delle ricchezze, trasformando in tal modo in un fine quello che deve essere soltanto un mezzo.

TESTO

T6: Aristotele, Comunanza dei beni

La schiavitù in Aristotele

Per il filosofo greco, nella famiglia si realizzano le condizioni necessarie per vivere. Esse comprendono la presenza di schiavi, condizione inevitabile nell’economia preindustriale propria della società antica, che Aristotele esprime affermando: “se le spole tessessero da sé, non ci sarebbe bisogno di schiavi”. Non tutti coloro che sono schiavi di fatto, però, lo sono anche per natura, ma sono tali solo quelli che non sanno provvedere a se stessi e perciò hanno bisogno, per vivere, di un padrone. In tal modo Aristotele assume una posizione intermedia tra quanti consideravano la schiavitù come totalmente naturale (quasi tutti i filosofi precedenti) e quanti la consideravano del tutto innaturale (ad esempio il sofista Alcidamante, da lui stesso segnalato).

Le costituzioni

La condizione per la realizzazione della felicità nella pólis è una buona costituzione, cioè un buon ordinamento delle magistrature, ovvero una buona distribuzione delle funzioni di governo. Fra le sei costituzioni tradizionali, Aristotele distingue le tre buone (regno, governo di uno solo; aristocrazia, governo di pochi; politía, governo della maggior parte) da quelle che sono le loro degenerazioni (che hanno luogo quando il governo viene esercitato nell’interesse non dei cittadini ma dei governanti medesimi e che sono rispettivamente la tirannide, l’oligarchia e la democrazia), ed esprime la sua preferenza per la politía. Quest’ultima, per la quale Aristotele non dispone di un nome particolare e che indica dunque col termine generale di “costituzione”, cioè politéia, è considerata più consona di tutte a una società di liberi ed uguali. Di fatto la politía viene a essere il giusto mezzo tra due vizi opposti, cioè oligarchia e democrazia, perciò è detta anche costituzione “media”, in cui il governo è esercitato dal ceto medio.

Poiché, tuttavia, non tutti possono governare ed essere governati contemporaneamente, è giusto che tutti governino e siano governati “a turno”, mettendosi al servizio degli altri quando governano, e godendo dei servizi derivanti dal governo altrui quando sono governati. In tal modo la città può assicurare a tutti la possibilità di dedicarsi, per un certo periodo della vita, alle attività fini a se stesse, quali la musica, la poesia e la filosofia.

1.7 Retorica e poetica

Tra le ultime opere di Aristotele, la Retorica e la Poetica sono dedicate all’esposizione di due “arti” o tecniche, rispettivamente l’arte di produrre discorsi persuasivi e l’arte di fare poesia.

Raffaello Sanzio, La scuola di Atene, Stanza della Segnatura, 1509-1510, Città del Vaticano, Musei Vaticani

Argomentazioni retoriche

La retorica insegna a trovare “strumenti di persuasione” (písteis) di tipo tecnico, cioè argomentazioni. Per questo essa è “speculare” alla dialettica, che è la tecnica di argomentare in generale, con la quale ha in comune il fatto di argomentare su tutto e da punti di vista opposti, mentre se ne differenzia per il fatto di rivolgersi a un uditorio che tace, ma tuttavia giudica. Aristotele distingue tre generi di argomentazioni retoriche, quelle deliberative, miranti a persuadere un’assemblea politica a deliberare pro o contro una certa decisione, quelle giudiziarie, miranti a difendere o ad accusare un imputato, e quelle epidittiche, miranti a elogiare o a biasimare un personaggio pubblico.

GALLERY

Scritto col corpo azione, gesto, emozione

Attualità della Poetica e della Retorica

Benché le opere di Aristotele abbiano avuto un’influenza enorme sullo sviluppo del pensiero occidentale, chiunque potrebbe asserire che, dal punto di vista dei problemi filosofici contemporanei, molte delle idee aristoteliche siano datate. Ebbene, di tutto il corpus aristotelico, Poetica e Retorica sono ancora due testi di straordinaria attualità.

La Poetica

VIDEO

Diritto e retorica in Grecia

La Poetica (che come la Retorica è stata scritta negli ultimi anni di vita del filosofo) è stata praticamente ignorata nel Medioevo perché riscoperta e tradotta troppo tardi in latino, ma ha avuto una grande rifioritura nel Rinascimento italiano con commentatori come Castelvetro, Robortello e altri. Tuttavia, almeno nella tradizione filosofica italiana, è stata poi sottovalutata (per esempio Benedetto Croce nella sua storia dell’estetica la liquida in due righe), ma ha continuato a ispirare filosofi e artisti specie nel mondo anglosassone, sino a oggi.

Tradizionalmente si considera la Poetica come una teoria della tragedia (un secondo libro, scomparso, avrebbe dovuto trattare della commedia), ma essa può essere letta anche come una teoria della narratività in generale, tanto che è stata molte volte richiamata da teorici del romanzo e nel XX secolo è stata usata per una teoria del cinema.

Infatti la Poetica inizia dicendo che si vuole occupare di come si costruiscono i racconti (mýthoi) e si riferisce subito non solo alla tragedia e alla commedia ma anche all’epica (che era la forma della narrazione che oggi diremmo “romanzesca”). Aristotele vuole pertanto considerare vari tipi di arte imitativa, e certamente si occupa del piacere che deriva dall’imitazione nel senso tradizionale per cui si sostiene che l’arte imita la natura attraverso immagini piacevoli. Ma se ci si arresta a questa idea per cui, secondo la leggenda, gli uccellini andavano a beccare gli acini d’uva dipinti dal pittore Zeusi (e in tal senso intendeva l’arte Platone, che la condannava appunto come imitazione di una imitazione) non si coglie il nucleo della Poetica che riguarda l’imitazione di “persone che agiscono”.

La tragedia è opera imitativa di un’“azione seria e compiuta, avente una certa grandezza, in forma non narrativa ma drammatica, la quale porta a compimento, mediante pietà e terrore, la purificazione di questo genere di passioni”. Analizziamo punto per punto questa definizione. Lo spettacolo teatrale imita una azione attraverso un mýthos e cioè un racconto, un modo di organizzare una serie di fatti. Questa prima distinzione avrà successo sino alle teorie contemporanee del racconto: c’è una serie di fatti (qualcuno oggi direbbe una storia) che vengono rappresentati attraverso un intreccio. Per capirci, esiste una storia di Edipo (nascita di Edipo, assassinio del padre, arrivo a Tebe ecc., sino alla rivelazione finale) e c’è l’articolazione del racconto per cui in Sofocle noi vediamo Edipo già a Tebe, che ancora ignora di avere assassinato il padre e sposato sua madre, e solo a poco a poco capisce quale sia il suo dramma. Questo vuole dire che Aristotele aveva già compreso che un intreccio può procedere anche attraverso quello che nel film si chiama un flashback, e cioè un ritorno all’indietro per ricostruire una storia, ovvero dei fatti che non erano ancora stati raccontati.

Nello sviluppo del racconto possono accadere peripezie varie, e agnizioni o riconoscimenti, come quando qualcuno riconosce la propria sorella o il proprio padre da un indizio (e a questi artifici, per cui la tragedia “riesce ad avvincere”, Aristotele dedica un sorta di classificazione e pare anticipare molte situazioni narrative che ci hanno avvinto in tanti romanzi o film). Ma conta anche la natura dei caratteri, in cui gli spettatori dell’azione teatrale (o i lettori di un racconto) possano riconoscersi, e affinché noi possiamo identificarci in questi personaggi essi non devono essere né persone troppo eccellenti, migliori di noi, che precipitano dalla buona alla mala sorte, né individui peggiori di noi che passano dalla cattiva alla buona sorte; essi devono essere personaggi che, senza eccellere in virtù, precipitano nella sventura per qualche colpa, ma non per cattiveria e perfidia. Esattamente come potrebbe accadere a noi.

Nel fare questo il poeta non deve necessariamente riferire fatti realmente accaduti ma fatti che potrebbero accadere e che appiano verosimili. In tal modo Aristotele apre il discorso sull’arte poetica come la costruzione di mondi possibili, e in tal senso giudica la poesia più elevata della storiografia, perché lo storico racconta fatti particolari mentre il poeta, sia pure raccontando vicende di personaggi particolari, ci comunica una verità più generale (e così Aristotele anticipa le teorie della costruzione di personaggi tipici in circostanze tipiche, nel senso in cui, diremmo oggi, Amleto non è solo un personaggio a cui accadono alcuni accidenti, ma ci propone una visione dell’umanità e dei suoi problemi, e per questo ci appassiona ancora oggi, mentre resteremmo indifferenti a cose che sono accadute tempo fa in Danimarca a una persona che non ci riguarda).

Attraverso peripezie di vario genere il personaggio tragico incorre in una sciagura o catastrofe (si pensi allo sconvolgimento di Edipo quando scopre da Tiresia l’orrenda verità, e si acceca mentre Giocasta s’impicca) e la catastrofe deve piombare lo spettatore o il lettore in uno stato di pietà e terrore, terrore per le dimensioni atroci della sventura, pietà per il personaggio. Attraverso la partecipazione a queste due passioni avviene nello spettatore o lettore la catarsi o purificazione, nel senso che compartecipando ai dolori del personaggio egli si libera in qualche modo di queste terribili passioni. È ancora materia di discussione se Aristotele intendesse la catarsi come fenomeno omeopatico (nel senso che noi subiamo davvero le stesse passioni dei personaggi e ce ne liberiamo come in uno shock, grazie al quale ci sentiamo alla fine liberati e purificati) o come fenomeno allopatico (nel senso in cui la tragedia ci mostra le passioni dei personaggi come distinte dalle nostre, per cui noi ci liberiamo da passioni analoghe contemplando quelle di altri). In ogni caso la scossa della pietà e del terrore sono essenziali per la riuscita dell’esperienza tragica.

La Poetica si occupa naturalmente anche di altre componenti dell’azione tragica, compresa la musica, e dedica una particolare attenzione al tipo di linguaggio che il poeta impiega. E a questo punto Aristotele apre una trattazione della metafora (che sarà ripresa più articolatamente nella Retorica).

La metafora

Nel corso della tradizione retorica dei secoli successivi il concetto di metafora è stato definito come un tropo per dislocazione o salto, ovvero la sostituzione di un termine letterale (e proprio) con uno figurato, come accade quando invece che di giovinezza si parla del mattino della vita e, quando Foscolo scrive che “A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti”, quell’accendere è certamente metafora che sta per stimolare.

Aristotele, primo a tentare una definizione e analisi delle metafore, lo ha fatto con molte incertezze, incoraggiando la definizione tradizionale e chiamando metafora anche forme di sineddoche (la parte per il tutto) o di metonimia (per esempio, il contenente per il contenuto). Ha però approfondito il fenomeno per cui la sostituzione si basa su una similitudine e istituisce un rapporto proporzionale tra cose simili: così, se si stabilisce che il boccale sta a Dioniso come lo scudo sta a Ares, si potranno sostituire i termini dell’analogia parlando del boccale come scudo di Dioniso o dello scudo come boccale di Ares.

Tuttavia la tradizione retorica successiva ha abbastanza banalizzato l’idea di metafora intendendola come ornamento del discorso, mentre l’aspetto più interessante della teoria aristotelica è che a essa si assegna una funzione cognitiva.

Nella Poetica si dice che capire le metafore vuole dire “sapere scorgere il simile” o “il concetto affine”. Il verbo usato è theoréin, che vale per “scorgere, investigare, paragonare, giudicare”. Aristotele fornisce esempi di metafore banali, come quella da genere a specie ( “qui sta la mia nave”) o da specie a genere ( “Odisseo ha fatto diecimila buone imprese”), ma già elenca metafore poeticamente più interessanti quando parla della metafora da specie a specie ( “attingendo la sua vita con la lama”). Quanto alle metafore per analogia egli individua certamente una bella e originale espressione poetica in “seminando la divina fiamma”, detto del sole. Sono casi in cui la trovata poetica impone una investigazione sulla similitudine, suggerita ma non così evidente.

Nel libro terzo della Retorica si riprende l’argomento e si ricorda che la metafora si manifesta quando si esamina (skopéin) una possibile convenienza o analogia. Tra i vari esempi si veda quello per cui i pirati si autodefiniscono provveditori o fornitori. Qui la metafora intende suggerire ciò che a prima vista sfuggiva e cioè che sia il ladrone che il commerciante hanno una proprietà comune, perché entrambi operano il passaggio di merci da una fonte al consumatore. E non si può negare che la metafora ci faccia conoscere qualcosa di più, perché ci stimola a riconsiderare il ruolo del pirata nell’economia mediterranea.

Quando Aristotele cita il poeta che chiama la vecchiaia kalámen, “stoppia”, specifica che tale metafora ci produce una conoscenza (gnósin) attraverso il genere comune, in quanto entrambi appartengono al genere delle cose sfiorite. Ed è ripudiata la metafora ovvia, che non colpisce affatto. Quando la metafora ci fa vedere le cose all’opposto di quanto si credeva, diventa evidente che si è imparato, e sembra che la nostra mente dica “così era, e mi sbagliavo”.

Le metafore pertanto “mettono la cosa sotto gli occhi” (to poiéin to prágma pró ommáton). Questo “mettere sotto gli occhi” torna varie altre volte nel testo e Aristotele sembra insistervi con convinzione: la metafora non è solo un trasferimento, ma è un trasferimento che produce un’evidenza immediata, ma evidentemente non consueta, bensì inattesa. La metafora pertanto, mettendo “sotto gli occhi” per la prima volta un rapporto inedito tra due cose, impone una riorganizzazione del nostro sapere e delle nostre opinioni.

Questa idea veramente pionieristica è stata ripresa solo nel Seicento da Emanuele Tesauro che nel suo Cannocchiale aristotelico ha insistito sull’idea che, come il cannocchiale galileiano ci permetteva di vedere meglio i corpi celesti, così il cannocchiale di Aristotele (la metafora) ci permette di capire in modo inedito i rapporti tra le cose. È infine nella cultura contemporanea che ci si è resi conto che spesso le metafore, per essere comprese, richiedono che si individui una nuova organizzazione categoriale rendendoci capaci di vedere nuovi aspetti della realtà.

La Retorica

Con la Retorica Aristotele viene a trattare di un argomento “scottante” perché la polemica platonica contro i sofisti aveva gettato un pesante sospetto nei confronti dei discorsi persuasivi, che mirano a convincere qualcuno delle nostre opinioni più che a scoprire la verità. Aristotele, con molto realismo, riconosce che nella vita associata non ci sono solo discorsi basati su verità inconfutabili, come i principi logici e matematici, ma spesso si deve argomentare intorno a nozioni soltanto probabili: ciò avviene nei discorsi epidittici (in lode o biasimo di qualcosa o qualcuno – e oggi parleremmo di discorsi pubblicitari, in cui si cerca di convincere dell’eccellenza di un certo prodotto, ma anche di un discorso critico che decide intorno alla bellezza o bruttezza di qualcosa), nei discorsi deliberativi (quelli di carattere politico, in cui si cerca di convincere sulla utilità o nocività di una certa scelta) e nei discorsi giudiziari (in cui si deve dimostrare l’innocenza o la colpevolezza di un imputato, e si dibatte sul giusto e sull’ingiusto). Questi discorsi non partono da verità assodate e quindi l’oratore deve convincere gli ascoltatori a trarre certe conseguenze da un’opinione soltanto probabile. Pertanto l’arte retorica mira a individuare “i mezzi di persuadere che vi sono intorno a ciascun argomento”.