3. Galeno

Intervento chirurgico, 140, Ostia, Museo archeologico ostiense

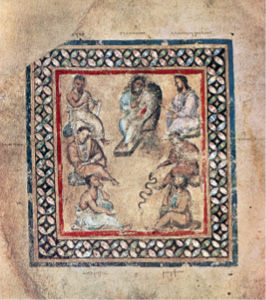

Il circolo di Galeno, miniatura dal “Codex Aniciae Iulianae”,

prima del 512, Vienna,

Österreichische Nationalbibliothek

3.1 Un autore medico

Nato a Pergamo nel 129, Galeno è l’autore medico più prolifico e culturalmente più completo dell’antichità. La sua opera ricchissima rappresenta, insieme a quella di Ippocrate, la vera fonte che consegna il sapere medico di matrice greca alla tradizione medievale occidentale. Figlio di un architetto famoso, Nicone, Galeno può approfittare dei migliori maestri della sua epoca e di viaggi di formazione che lo portano sino in Egitto. Tali attività gli consentono non solo l’approfondimento di temi medici e della sua cultura anatomica, ma anche l’apertura verso la filosofia platonica e aristotelica, lo stoicismo e l’epicureismo.

Formazione

Tornato a Pergamo, Galeno vi esercita per un certo periodo come medico dei gladiatori, incrementando le osservazioni anatomiche, delle quali ad Alessandria aveva appieno compreso il valore metodologico. Nel 162 un primo viaggio lo porta a Roma, dove la cura del filosofo Eudemo gli guadagna la fama di saper prevedere con esattezza l’andamento delle febbri, pronosticandone l’esito. A Roma, Galeno si inserisce in un circolo culturale di alto livello: tra le sue frequentazioni si segnala il console Boeto, per cui scrive opere anatomiche (tra le quali i primi Procedimenti, in due libri), inoltre libri sulla dissezione e vivisezione, commenti a opere ippocratiche (nei quali “ricostruisce” Ippocrate, adattandolo a personali istanze e convinzioni), il primo libro Sull’uso delle parti e un trattato sulle cause della respirazione. Si allontana da Roma una prima volta nel 166, presumibilmente per sfuggire a un’epidemia di vaiolo. Non abbiamo notizie certe della sua attività in quegli anni: forse viaggia a Cipro e in Licia. Nel 169 fa ritorno a Roma, come medico dell’imperatore Marco Aurelio, favorito dall’eccezionale guarigione operata sul piccolo Commodo che gli apre le strade dell’altissima società romana. Curare le persone importanti porta denaro ma, soprattutto, potere politico.

VIDEO

Galeno e il flusso del sangue

Le macchine tra architettura e matematica: Vitruvio ed Erone di Alessandria

La nostra conoscenza delle macchine in età romana poggia principalmente sulle descrizioni che l’architetto e scrittore romano Vitruvio (80-15 a.C. ca.) colloca nel libro decimo del suo De architectura e sul terzo capitolo della Meccanica di Erone di Alessandria, noto inventore e matematico.

Il De architectura di Vitruvio

Il trattato vitruviano si presenta come una sintesi dei testi allora in circolazione sul tema della costruzione di edifici. Accanto a quest’ultimo, Vitruvio, dopo aver operato una ricognizione dei manoscritti del tempo (De machinationibus), affonta anche l’argomento macchine, riportandone le informazioni più importanti. Si tratta di una vera e propria antologia, nella quale Vitruvio descrive macchine utili in tempo di pace e in tempo di guerra, ausilio fondamentale per tutti coloro i quali, volendo intraprendere la carriera di architetto, avessero avuto la necessità di apprendere i rudimenti della scienza delle macchine. Di fatto la sola definizione di macchina a nostra disposizione, per lacunosa e insufficiente che sia, è fornita proprio da Vitruvio (De architectura, X, 1): “Macchina è un insieme composto di parti lignee congiunte tra loro, molto utile per lo spostamento di pesi. Essa viene azionata mediante la tecnica delle rotazioni circolari che i Greci chiamano kyklilé kínesis. Ne esiste un primo tipo da salita, detto in greco akrobatikón; un secondo pneumatico che presso i Greci è chiamato pneumatikón; un terzo, trattorio, ed è quello che in greco chiamano braoulkón”.

Poco più avanti Vitruvio chiarisce anche (De architectura, X, 1, 3) quale sia la distinzione tra strumento e macchina, dipendente a suo dire dal numero di uomini impiegato per utilizzare proficuamente l’uno e l’altra: i congegni che richiedono la presenza di più addetti sono classificabili come macchine, strumenti quelli che possono essere azionati da una persona sola.

Odometro

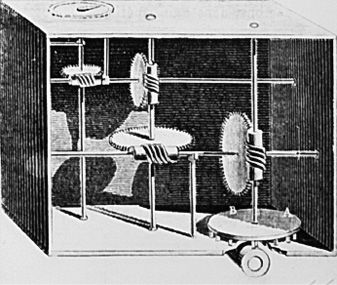

Uno dei dispositivi meccanici più particolari descritti da Vitruvio è l’odometro, presentato come già noto agli antichi. Chi siano questi antichi non è dato saperlo perché Vitruvio non aggiunge indicazioni tali da chiarire questa informazione; tuttavia, il termine odometro (“misuratore di cammino”), di chiara origine greca, invita a cercare nel mondo ellenico le fonti di Vitruvio. Pensato per essere abbinato alla singola ruota posteriore di un carro, il dispositivo descritto entra in funzione a ogni rotazione della stessa. La letteratura antica ci ha lasciato la descrizione di un altro odometro, illustrato da Erone in un passo della Diottra e decisamente più complesso, dal momento che verte su un sistema di ingranaggi simile a quello che egli aveva già descritto nel Baroulkós.

Odometro dalla “Meccanica” di Erone di Alessandria

Erone di Alessandria

Erede della comunità di scienziati alessandrini, Erone vive nel I secolo d.C.. Autore di numerosi testi, è anche insegnante di meccanica e di altre materie tecniche nel Museo di Alessandria: egli afferma con vigore la necessità di una preparazione completa, fatta di teoria e pratica.

Nelle opere di matematica e geometria (Definitiones, Geometria, Geodaesia, Stereometrica, Mensurae, Metrica), Erone propone brillanti sistemi per risolvere problemi di misurazione, illustra l’invenzione di un metodo per approssimare le radici quadrate e cubiche di numeri che non sono quadrati o cubi perfetti e individua, inoltre, la formula (nota appunto come formula di Erone) per determinare l’area di un triangolo in funzione dei suoi lati.

Di particolare spessore sono anche le ricerche di ottica, in cui definisce correttamente le leggi della riflessione, e di pneumatica: il trattato omonimo, infatti, si apre con un’introduzione teorica seguita dalla descrizione di numerosi dispositivi azionati dalla pressione dell’acqua, del vapore, dell’aria compressa. È nel trattato sulla Pneumatica che Erone descrive, tra l’altro, l’eolipila, il dispositivo attraverso il quale mostra come il calore, opportunamente imprigionato, possa essere trasformato in energia meccanica sfruttando la pressione derivante dal riscaldamento di acqua all’interno di una sfera metallica.

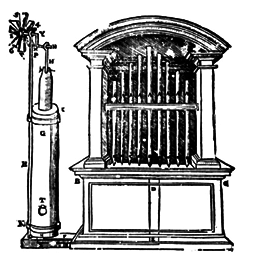

Organo a vento, ricostruzione della macchina di Erone tratta da un'edizione cinquecentesca

Certo Erone non avrebbe immaginato che proprio attorno alla precisa descrizione della costruzione e del funzionamento di questo dispositivo si sarebbe svolto gran parte del dibattito storiografico novecentesco sulle ragioni, presunte, del mancato sviluppo delle macchine presso gli antichi. Tra le ipotesi di spiegazione, vi sarebbe quella per cui tale mancato sviluppo sarebbe dovuto alla struttura della società e dell’economia greca, fondate sull’impiego degli schiavi, che avrebbero reso inutile l’impiego delle macchine. Altri studiosi, tra cui lo storico della scienza Alexandre Koyré (1892-1964), pur non negando questa tesi, mettono in rilievo anche in questo ambito il carattere puramente speculativo del sapere greco, disinteressato quindi ai risvolti pratici della scienza e della tecnologia.

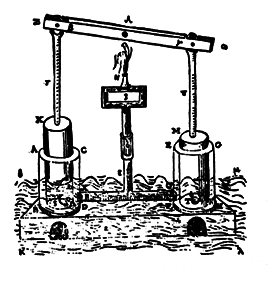

Pompa da incendio, ricostruzione della macchina di Erone tratta da un’edizione cinquecentesca

Costruttore egli stesso di macchine e automi privi di funzionalità pratica e destinati al puro svago, nell’opera Sugli automi Erone illustra una serie di teatrini automatici, molto popolari all’epoca, dotati di movimento autonomo, rettilineo e circolare in grado di funzionare per tutta la durata dello spettacolo.

Di notevole importanza è soprattutto il contributo di Erone alla meccanica: con la sua opera la scienza meccanica muta il suo contenuto. A essa lo studioso alessandrino dedica un trattato a parte, della cui stesura originale sopravvivono solo alcuni frammenti. In questo testo egli porta a sistemazione definitiva l’aspetto teorico e pratico della meccanica, riconducendola alle macchine semplici, come la puleggia o la vite, il funzionamento delle quali dipende dal principio della leva. Emerge nell’opera un costante legame tra teoria e pratica: Erone pare più interessato alle applicazioni tecnologiche della meccanica piuttosto che alla pura speculazione matematica propria della tradizione scientifica euclidea. Infatti i problemi di geometria affrontati nel primo libro spiegano le applicazioni pratiche che ne derivano: aumentare e diminuire figure di geometria piana e solida in un dato rapporto, trovare due medie proporzionali consecutive tra due rette date. Nel secondo libro viene data la teoria del funzionamento di ciascuna delle macchine semplici e si indica il modo in cui vanno adoperate.

VIDEO

La machinatio vitruviana

In conclusione, per quanto Erone nella sua Meccanica abbia probabilmente sviluppato e rielaborato teorie antiche, la sua opera rappresenta il primo tentativo a noi noto di classificare e concettualizzare le macchine, oggetto per eccellenza della meccanica.

LETTURE

La meccanica: origini tecniche e sviluppo teorico. Le enciclopedie meccaniche alessandrine

A Roma

VIDEO

Le scuole mediche romane

La sua posizione economica e sociale elevata gli consente di curare gratuitamente pazienti di ogni ceto sociale, di istruire allievi e, soprattutto, di proseguire con intensità i suoi studi di anatomia, facendo arrivare direttamente dall’Africa le piccole scimmie sulle quali studiare le strutture del corpo e le sue funzioni, trasportando analogicamente i risultati delle sue osservazioni nella creazione di un’anatomia a cui la medicina occidentale si atterrà almeno sino alla pubblicazione, nel 1543, del De humani corporis fabrica di **ref=16507**Vesalio.

Al secondo soggiorno romano si devono opere anatomiche importanti, come i libri sui Procedimenti anatomici. Non abbiamo una data esatta della sua morte, ma alcune notazioni del libro Sulla teriaca indirizzato a Pisone fanno pensare ad una data posteriore al 204 o, forse, al 207.

Il più grande astronomo antico: Tolomeo

Vissuto nell’Alessandria di età imperiale (II sec. d.C.), Tolomeo deve la sua fama a quattro opere astronomiche: la Mathematiké sýntaxis, successivamente nota in Occidente come Almagesto (dal greco megisté, “grandissima”, passato poi all’arabo al megisti, “la grande”, sottinteso “raccolta”), le Tavole pratiche, l’Ipotesi sui pianeti e il Tetrábiblos (“Opera in quattro libri”). Queste opere espongono nell’ordine l’astronomia matematica, le tavole per il calcolo dei moti planetari, l’idea di un sistema cosmologico in parte alternativo a quello di Aristotele e le basi dell’astronomia giudiziaria (astrologia).

Diagramma di un modello planetario di Tolomeo

L’Almagesto

L’Almagesto è un compendio sistematico di astronomia matematica in tredici libri. A partire da una dimostrazione dell’immobilità della Terra, Tolomeo elenca le nozioni matematiche utili per affrontare i teoremi sul moto dei pianeti. La spiegazione del moto dei pianeti richiede inoltre specifici strumenti di misura, che Tolomeo descrive prima di mostrare come i dati osservativi permettano di definire un determinato modello planetario. La Mathematiké sýntaxis si concentra soprattutto sul corso del Sole.

Le osservazioni di Tolomeo coprono l’arco di alcuni secoli e permettono all’autore dell’Almagesto di definire il moto dei sette pianeti classici con una precisione mai raggiunta prima. In ciascun caso l’astronomo alessandrino muove dalle teorie già introdotte da Apollonio e da Ipparco per definire modelli planetari perfezionati.

Necessario complemento a questa opera sono le Tavole pratiche. In questo lavoro, rivolto a quanti non desiderano approfondire gli aspetti geometrici dei moti planetari, Tolomeo raccoglie le tavole di calcolo con cui determinare, attraverso operazioni matematiche semplici, le posizioni dei pianeti e altri fenomeni astronomici.

BOX

Ipparco e lo studio del Sole e della Luna

L’Ipotesi sui pianeti e la struttura del cosmo

Nonostante dedichi maggiore attenzione alle potenzialità di previsione dei modelli planetari, Tolomeo prova anche a ridefinire la struttura del cosmo. Gli strumenti usati gli permettono di determinare con buona precisione la distanza media della Luna, pari a 60 raggi terrestri. Mediante un procedimento che combina la distanza della Terra dalla Luna, i diametri di entrambe e il diametro dell’ombra proiettata dalla Terra sulla Luna durante una eclisse, Tolomeo ritiene anche di poter stimare la distanza del Sole in 1210 raggi terrestri.

In un’altra opera di Tolomeo, l’Ipotesi sui pianeti, compare una teoria aggiornata sulla conformazione della macchina del mondo. Il cosmo è costituito dalle otto sfere concentriche della tradizione platonica, sette per i pianeti e una per le stelle fisse. Ciascuna sfera planetaria ha però una conformazione particolare che ne fa l’equivalente fisico di un modello a epiciclo ed eccentrico fisso. La sfera di un dato pianeta (per esempio Giove) è delimitata da due gusci sferici concentrici alla Terra. Il guscio esterno riceve il movimento dal guscio interno del pianeta soprastante (Saturno), mentre il guscio interno lo comunica al guscio esterno del pianeta sottostante (Marte). Fra i due gusci concentrici della sfera planetaria si trovano due gusci sferici eccentrici. Nella intercapedine fra questi ultimi rotola l’epiciclo. Il movimento circolare uniforme è trasmesso dal guscio concentrico più esterno al primo guscio sferico eccentrico, da questo all’epiciclo, dall’epiciclo al secondo guscio eccentrico, e da quest’ultimo al guscio concentrico più interno. Per completare la propria ipotesi cosmologica, Tolomeo “impacchetta” i gusci concentrici, i gusci eccentrici e gli epicicli l’uno nell’altro in modo che fra di essi non rimanga alcuno spazio vuoto. Il risultato è un sistema cosmologico di dimensioni piuttosto ridotte che rappresenta una ingegnosa fusione tra i modelli planetari da lui elaborati e la macchina del cosmo di Aristotele. Questo sistema sarà noto come “aristotelico-tolemaico”.

Il Tetrábiblos e le influenze degli astri

Fino all’inizio del XVII secolo l’astronomia matematica è legata all’interpretazione astrologica degli eventi astrali. Non deve perciò meravigliare che Tolomeo, oltre a definire gli aspetti scientifici del cosmo, dedichi un’opera specifica alla lettura dei segni celesti: il Tetrábiblos. Ma l’originalità dell’opera astrologica di Tolomeo consiste nell’assumere un approccio sistematico anche al sapere astrologico. Dopo alcune premesse generali di ordine astronomico, il Tetrábiblos espone le corrispondenze geometriche fra gli astri e la Terra, e ne ricava conclusioni in merito alle influenze del cielo sull’atmosfera, i popoli, le città e gli individui. L’astrologia perde ogni connotazione magica e si configura come un’applicazione pratica dell’astronomia matematica. Basandosi anch’essa sull’analisi di corrispondenze e di regolarità, l’astrologia diviene una scienza accessibile a chiunque sia in grado di prevedere le posizioni di stelle e pianeti, e di comprenderne il significato.

3.2 Lo studio anatomico

La medicina galenica si fonda essenzialmente sulla conoscenza anatomica, volta alla comprensione del funzionamento del corpo e alla corretta somministrazione della terapia. Nell’impossibilità di sezionare il cadavere, il medico deve ricorrere allo studio di preparazioni scheletriche, all’anatomia “di superficie”, alla dissezione di scimmie e altri animali la cui struttura richiami per analogia quella dell’uomo. Lo studio anatomico di Galeno è di livello altissimo; l’osteologia è quasi perfetta e la descrizione del sistema nervoso molto accurata.

Gli inevitabili errori, che in parte dipendono dal metodo analogico stesso e in parte dalla necessità di colmare intellettualmente vuoti di osservazione, hanno fortemente pesato sulla storia dell’anatomia fino al Rinascimento. Il corpo osservato da Galeno risulta composto di parti, ognuna delle quali dotata di una funzionalità specifica dalla natura e dal suo supremo artefice, il Demiurgo. Unitamente all’idea di una tripartizione dei sistemi che compongono il corpo, di matrice platonica, il teleologismo aristotelico è uno dei motivi ispiratori del concetto di corpo galenico. Esso è organizzato intorno a tre organi, ognuno dei quali presiede a un sistema: il cervello, sede del pnéuma psichico, responsabile con il sistema nervoso della sensazione, della coscienza e del moto volontario; il cuore, sede del pnéuma vitale, veicolato dalle arterie insieme al sangue; il fegato, in cui risiede il pnéuma vegetativo, origine del sangue, veicolato dalle vene a garantire nutrimento alle parti del corpo. La salute consiste nel corretto svolgersi della funzionalità delle parti, che dipende dalla loro integrità e dalla loro conformità allo stato naturale.

3.3 Esperienza e ragionamento

La medicina si fonda sul doppio binario della “esperienza” (empeiría) e del “ragionamento” (lógos), entrambi indispensabili: la grandissima attitudine osservativa di Galeno nella cura dei pazienti gli consente di evidenziare gli inganni dei malati e di comprenderne le disposizioni psicologiche. Il lógos gli permette l’individuazione delle cause di malattia, che si dividono in procatartiche, le esterne al corpo; precedenti, le predisposizioni del corpo; immediate, le alterazioni anatomiche che precludono l’espletamento della funzione.

La corretta individuazione delle cause consente al medico la formulazione della prognosi, che a sua volta gli garantisce infallibilità e autorevolezza presso l’ammalato. Per questo Galeno è ritenuto a buon diritto padre di una tradizione medica che caratterizza la storia della medicina occidentale almeno fino alla prima metà del XX secolo.

Il circolo di Galeno, miniatura dal “Codex Aniciae Iulianae”, prima del 512, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek

Anche la sua opera farmacologica riveste grande importanza: i farmaci posseggono dynámeis interne, cioè delle capacità di alterare lo stato del corpo in virtù delle qualità che posseggono. Alle quattro qualità fondamentali, quelle del trattato ippocratico Sulla natura dell’uomo, Galeno aggiunge anche un ulteriore criterio: la “tenuità” o “spessore” delle sostanze, che consentono loro una maggiore o minore viabilità nel corpo. Alle qualità primarie Galeno accosta una nuova classificazione, fondata sulla valutazione del grado di intensità del farmaco; una dýnamis riscaldante può avere un grado debole, forte o fortissimo, e ognuna di queste distinzioni ne prevede una ulteriore in piccolo, moderato e forte. Ne deriva un complesso sistema farmacologico, in cui la sperimentazione ha parte fondamentale. Si tratta infatti di valutare l’interazione di proprietà naturali con una serie di variabili, tra cui lo stato del corpo, la stagione, il genere e l’età dei pazienti. Non esiste la cura per tutti, solo il trattamento applicabile al singolo malato.

LETTURE

Medicina e filosofia in Ippocrate

Fortuna di Galeno

Una serie complessa di fattori hanno reso la fortuna di Galeno stabile e duratura: la sua posizione nei confronti del pensiero cristiano, ritenuto ingenuo filosoficamente, ma di alto livello etico; la sua idea di una natura perfetta che risponde all’ordine predisposto da un dio architetto, cui rispondono anche le leggi del corpo; l’avanzato livello e la vastità della sua riflessione anatomica, che la medicina userà come riferimento per molto tempo; l’apertura filosofica della sua riflessione medica, e, non da ultimo, una straordinaria capacità polemica e di autopromozione, grazie alla quale Galeno distrugge i concorrenti e si dipinge come il vero interprete e l’allievo ideale di Ippocrate: l’ottimo medico che coniuga arte della guarigione e filosofia, il grandissimo clinico in grado di risolvere pressoché ogni problema patologico. Quanto questo corrisponda alla realtà storica non sappiamo; quanto sia efficace è testimoniato dall’uso privilegiato che il mondo bizantino e arabo fecero del suo lavoro, consegnandolo in ottime condizioni alla riflessione medica occidentale posteriore.