1. Gnosi

Gruppo scultoreo delle Muse di Agnano, II sec. , Francoforte, Liebieghaus

1.1 Nascita e sviluppo dello gnosticismo delle origini

Nel II secolo d.C. fiorisce quel movimento detto gnosi (o gnosticismo). Nella tradizione del razionalismo greco gnósis significava “vera conoscenza dell’essere”, in contrapposizione alla semplice percezione (aísthesis) e all’opinione (dóxa). In questo periodo il termine assume gradatamente il senso di una conoscenza metarazionale, intuitiva, che non può essere raggiunta con le facoltà ordinarie della mente.

Lo gnosticismo si viene configurando come un insieme di dottrine che danno vita, poi, a diverse sette. Gli studiosi moderni hanno ipotizzato varie origini della gnosi, un’origine greco-babilonese, una egiziana, una iranica e ogni possibile combinazione di queste tra di loro con elementi giudaico-cristiani. Di fatto lo gnosticismo è un prodotto del sincretismo di quei primi secoli dell’era cristiana. D’altra parte si deve tenere conto non solo della natura composita del movimento, ma anche del fatto che per secoli gli unici documenti noti sugli gnostici erano dati dai riferimenti indiretti alle loro dottrine da parte di autori cristiani (e di qualche autore pagano come Plotino e Celso) che li confutavano.

Papiri di Nag Hammadi

Solo dopo il 1945 le nostre conoscenze sul pensiero gnostico si sono arricchite di fonti di prima mano. Si tratta dei papiri in copto, scoperti a Nag Hammadi, nell’Egitto centrorientale, negli anni Settanta del Novecento. Sono 13 libri che contengono 53 scritti per un totale di 1.153 pagine, di cui il 41% era del tutto sconosciuto (il resto ci era noto in altre versioni). I papiri risalgono al IV secolo ma fanno riferimento a originali greci del II o III secolo. Disponendo di questi testi si è ora in grado di conoscere meglio vari aspetti della gnosi del II secolo.

VIDEO

Il cristianesimo

SCHEMA: RACCONTO CRISTIANO E RACCONTO GNOSTICO |

|

|---|---|

|

La produzione letteraria cristiana e gnostica è particolarmente intensa fra II e IV secolo d.C.: gnosi e cristianesimo, infatti, utilizzano entrambe lo strumento del racconto per definire e diffondere le rispettive dottrine. Tra racconto cristiano e racconto gnostico si notano tuttavia alcune differenze significative, che sono riconducibili a divergenze teoriche di fondo e che possono contribuire a spiegarne la diversa fortuna storica. |

|

|

Il racconto cristiano |

Il racconto gnostico |

|

Conquista i popoli |

Conquista le aristocrazie |

|

È pubblico |

È segreto |

|

Promette progresso storico (viaggio verso la resurrezione della carne) |

Promette ritorno alle origini: è antistorico |

|

Il tempo fa parte della redenzione |

Il tempo è un errore della creazione |

|

È religioso, ma sopporta la laicizzazione |

Può presentarsi come laico ma è ineliminabilmente religioso |

|

Dio è unità e non contraddizione |

Dualismo. La stessa divinità è androgina |

|

Dio è diverso dall’uomo |

Unità di Dio e dell’Uomo |

|

Dio ama il Mondo |

Dio odia il Mondo |

|

Dio è in qualche modo razionalmente comprensibile |

Dio è inconoscibile. La ragione non può conoscerlo, solo attraverso l’illuminazione e il mito si può giungere a comprenderlo |

|

Il mondo è opera di Dio |

Il mondo è opera del Demiurgo |

|

Il mondo è buono |

Il mondo è cattivo |

|

(Gesù si incarna.) La carne risorgerà |

La carne va uccisa |

|

Dio crea il mondo senza intermediari |

Ci sono intermediari tra Dio e il mondo, Demiurgo, Arconti, Angeli |

|

Il Male è accidente della creazione. Opporsi al Male dipende da un nostro atto di libertà |

Il Male è parte e di Dio e del Mondo. L’uomo non è responsabile del Male |

|

Bisogna rifiutare il Male |

Bisogna conoscere il Male |

|

La storia è un momento della redenzione |

La storia è un momento della caduta |

|

È il pensiero che conosce il rapporto tra Dio e Mondo |

È l’intuizione mistica che conosce il rapporto tra Dio e Mondo |

|

La verità è effabile (esprimibile) |

La verità è ineffabile |

|

La verità è pubblica |

La verità è segreta |

|

Vale il principio del Terzo escluso. O A oppure non-A, tertium non datur |

I contrari possono essere entrambi veri |

|

Teologia come discorso razionale |

Teologia come racconto mitico |

|

Possiamo liberarci dal peccato e chiunque lo può fare |

Solo gli eletti si liberano dal peccato |

|

La salvezza non richiede una conoscenza difficile |

La salvezza è conoscenza difficile. Solo pochi possono realizzare la salvezza |

|

I poveri di spirito si salvano. Anche gli schiavi |

Solo gli eletti si salvano |

|

La teologia esplicita il lume naturale |

La salvezza è conoscenza di un segreto riservato a pochi |

|

Spirito missionario della Chiesa |

Spirito settario della gnosi |

|

Salvezza è tornare a Dio |

Salvezza è ridiventare Dio |

1.2 Temi classici nella gnosi delle origini

ESERCIZIO

E3: La gnosi

Tra i principali pensatori dello gnosticismo troviamo Simon Mago, che appare per la prima volta negli Atti degli Apostoli (dalla sua offerta agli apostoli di pagare il loro segreto per operar miracoli nasce il termine di “simonia” come commercio di cose sacre), Basilide, Valentino (il cui pensiero risulta dalla fusione di tradizioni giudaico-cristiane con la gnosi detta sethiana – da Seth, terzo figlio di Adamo e capostipite dei cosiddetti “spirituali”), Carpocrate, Marcione, Bardesane di Edessa. Le singole teorie di questi maestri della gnosi differiscono talora fortemente tra loro. Inoltre tutti gli scritti gnostici che conosciamo non sono di carattere filosofico-telogico, ma assumono la forma del mito. Questo rende molto difficile estrapolarne una teologia coerente. Il discorso mitico è per sua natura narrativo, traveste i concetti mediante immagini e non di rado uno stesso personaggio mitico può simboleggiare o allegorizzare concetti opposti, oppure concetti diversi vengono simbolizzati dallo stesso personaggio o entità. In ogni caso si possono enucleare alcuni temi classici della gnosi delle origini.

Dualismo

Anzitutto lo gnosticismo è essenzialmente una dottrina dualistica, che considera l’universo come teatro della battaglia di due principi opposti ed egualmente autonomi e potenti, il bene e il male. Si deve distinguere un dualismo radicale (che pone i due principi come coeterni) da un dualismo mitigato, dove il principio negativo insorge in un secondo momento, a causa di un incidente occorso durante la creazione, alla periferia del mondo divino.

Tuttavia il dualismo gnostico è sempre caratterizzato da una condanna del cosmo creato. Il cosmo gnostico mette in scena – come è stato detto – una “burocrazia dell’invisibile”. La pienezza della divinità, il pléroma, è una complessa gerarchia di eóni: secondo Valentino questi esseri intermedi tra Dio e il creato si presentano in coppie, o sigizie (disposte secondo una gerarchia decrescente che giunge sino alla materia), e in ciascuna coppia troviamo una dialettica tra principio maschile e principio femminile. Gli eóni sono modelli eterni, di tipo platonico, che il cosmo imita imperfettamente.

La creazione

Il mondo è stato creato per incidente. Secondo alcune correnti il processo creativo avviene per emanazione (come per i neoplatonici, dove l’emanazione è necessaria, in quanto l’Uno originale deve effondersi creando il cosmo, che di conseguenza non è cattivo perché altro non è che la divinità stessa che si propaga così come il calore si propaga da una fonte). Secondo altre correnti non è necessario che Dio crei, e la creazione è frutto di un errore originario. In tal senso nella cosmogonia gnostica anche il tempo è un difetto, una pallida imitazione dell’eternità.

TESTO

T6: Ireneo di Lione, La crescita dell’uomo

Il demiurgo inabile

Frammento di rilievo, II sec., Aquileia, Museo Archeologico

Per molte correnti gnostiche la creazione del cosmo è opera del demiurgo. Secondo lo scrittore cristiano Ippolito di Roma, fonte indiretta di molte delle nostre conoscenze sullo gnosticismo, il demiurgo non è malvagio, ma inabile: “I marcosiani [discepoli dello gnostico Marco] dicono che il demiurgo voleva imitare la natura infinita, eterna, estranea a ogni limite, e a ogni tempo, dell’Ogdoade superiore [gruppo di otto eóni del mondo intellegibile divino], ma non ha saputo riprodurre la sua stabilità e perpetuità perché egli stesso era frutto di un difetto. Così per appressarsi alla eternità dell’Ogdoade ha fatto dei tempi e dei momenti, delle innumerevoli serie di anni, immaginandosi di imitare attraverso l’accumulazione dei tempi l’infinità dell’Ogdoade” (Philosophoumena, 6, 5, 55).

Per alcuni gnostici il demiurgo è il falso dio onorato dagli ebrei, Sabaoth o Ildabaoth. Lo Jahveh ebraico appare allora come un semplice artefice, rozzo e ignorante. Questo spiega anche perché in genere gli gnostici rifiutano il Vecchio Testamento (e una delle imprese dei Padri della Chiesa, per reagire alle eresie gnostiche, fu quella di riaffermare l’unità dei due Testamenti, il Vecchio e il Nuovo).

TESTO

T1: L’essere supremo

Il demiurgo è di solito accompagnato da una serie senza fine di ipostasi negative, caricature degli eóni del pléroma, tipici rappresentanti di quelle divinità intermedie comuni a tutta la spiritualità del II secolo: angeli, arcangeli, arconti, tiranni, forze, scintille, astri.

Il male nel seno della divinità

Medaglione in mosaico con scena erotica, I-III secolo, Piazza Armerina, Villa Romana del Casale

Ma per spiegare il dualismo cosmico (la luce divina contro le tenebre del mondo creato) molte dottrine gnostiche inseriscono un dualismo nel seno stesso della natura divina. Il principio dell’incidente cosmico, e dunque del male, risiede già nell’intimo stesso di Dio. Questa forma di dualismo radicale si oppone alla dottrina neoplatonica, secondo cui il male e la tenebra sono effetto periferico della emanazione divina, la cui origine, l’Uno inaccessibile, è in sé pienezza, luce, bontà, e il mondo è cattivo nella misura in cui si allontana da Dio. Per lo gnosticismo, invece, il male non è un accidente, non è il nemico di Dio, è l’altra parte di Dio.

Ugualmente la cosmogonia gnostica vede sovente la divinità come androgina, ossia come coppia che genera e produce attraverso le nozze sacre dei due sessi. La proténnoia, o énnoia, è la possibilità che il Padre ha di riflettere su se stesso. Ma questo principio di stabilità è al tempo stesso principio di turbamento, perché il principio femminile, si chiami esso énnoia o sophía (sapienza), turba la stabilità del Padre e lo spinge alla creazione. Nel produrre la creazione, la ennoia depaupera la sostanza divina. Causa della creatività, essa è anche causa dell’errore cosmico e in definitiva del male.

ESERCIZIO

E2: La gnosi

Sophía e la tirannia degli angeli

Sophía, commettendo l’errore di dar vita al cosmo, produce un mondo di cui rimane prigioniera. Gli angeli, gelosi e innamorati di lei, la trattengono in un corpo femminile (che subisce durante i secoli diverse reincarnazioni), facendole subire tutti gli oltraggi. Ma, al tempo stesso, è l’anima di questo mondo, e il principio di salvezza, se riuscirà a liberarsi dalla tirannia degli angeli. In un certo senso la possibile redenzione di Sophía è parallela, come vedremo, alla possibile redenzione dell’uomo.

Come principio di fecondità, Sophía rappresenta un principio ambiguo, vergine da un lato, e dall’altro principio generativo e, in certe versioni, prostituta sacra.

TESTO

T2: La caduta

1.3 L’uomo dello gnosticismo

Il re persiano Sapore che trionfa su un imperatore romano, III sec., Iran, Naqsh-e-Rostam

Prodotto dell’errore originario, l’uomo dello gnosticismo vive esiliato nel mondo, vittima della sua miseria. Esso è vittima del corpo, definito a varie riprese come tomba, prigione, intruso, avversario. Esistere è un male, l’universo è radicalmente cattivo, il tempo e la storia sono una prigione. Lo gnostico capisce che egli non è di questo mondo ma che, come la sophía, è una scintilla della divinità che si trova provvisoriamente, a causa di un incidente cosmico, in esilio. L’uomo deve dunque tornare a Dio, e così facendo non solo si ricongiungerà col suo principio ma contribuirà a rigenerarlo, a purificarlo.

Esilio mondano e salvezza

TESTO

T3: L’umanità e il suo destino

Così, benché prigioniero di un mondo malato, l’uomo dello gnosticismo è l’agente della rigenerazione divina. La divinità può ricomporre la frattura iniziale solo grazie alla collaborazione dell’uomo. Ma la salvezza dell’uomo non si attua attraverso le opere, bensì attraverso la conoscenza superiore. Gli uomini sono divisi in ilici, cioè legati alla materia (hýle) e senza speranza di salvezza, psichici (per alcune correnti sarebbero i cristiani) e pneumatici (da pnéuma, spirito), gli unici che possono aspirare alla reintegrazione nel divino attraverso la conoscenza. Lo gnosticismo è aristocratico: si salveranno solo i perfetti.

Vittima del mondo, l’uomo per reintegrarsi deve odiarne la natura materiale. È fondamentale nello gnosticismo il disprezzo della carne e della stessa attività riproduttiva. Questi elementi si ritroveranno in movimenti gnostici posteriori come il catarismo, dove addirittura il disprezzo della carne porta al suicidio rituale (endura).

Il corpo e la carne

Il disprezzo della carne e del mondo raggiunge in alcune correnti gnostiche forme paradossali. Per Carpocrate l’uomo, per liberarsi dalla tirannia degli angeli, signori del cosmo, deve perpetrare tutte le ignominie possibili. Deve cioè passare attraverso tutte le esperienze carnali. Questo atteggiamento è talora confortato da un’altra persuasione: nella misura in cui ottiene la rivelazione, il pneumatico, il perfetto, viene a trovarsi al di là del bene e del male. Il pneumatico che si sa salvo può dedicarsi a ogni licenza, perché ormai umilia il corpo, che deve distruggere, ma non la sua anima, che è già salva. Ogni volta che la Chiesa ha cercato di condannare un movimento gli ha attribuito i riti libertini che i primi padri apologisti attribuivano agli gnostici.

1.4 Oltre lo gnosticismo delle origini

I fermenti dello gnosticismo circolano in altre dottrine, nelle quali si può indubbiamente individuare il richiamo a una gnosi, anche se non a tutte le idee dello gnosticismo classico. Sono a sfondo gnostico varie eresie dualistiche, prima tra tutte il manicheismo, predicato in Persia da Mani (III secolo). Per il manicheismo il bene e il male operano nella realtà come due principi distinti, Luce e Tenebre. Il mondo è effetto del principio negativo. La morale manichea prevede una restaurazione dell’io divino attraverso il disprezzo della carne, della procreazione, del matrimonio e speciali pratiche ascetiche. Nei secoli seguenti nasceranno varie sette a sfondo manicheo, e non sempre sarà chiaro quali siano di origine gnostica, quali di origine manichea, quali di natura sincretica.

AMBIENTE CULTURALE

Tra ortodossia e pluralità: le Lettere di san Paolo e le interpretazioni del cristianesimo

Il messaggio cristiano

Il periodo compreso tra la vita di Gesù di Nazaret e gli inizi del III secolo vede costituirsi progressivamente il cristianesimo come religione autonoma. Gesù è un ebreo palestinese il quale non intende fondare una nuova religione, ma portare a Israele il messaggio di Dio: l’invito a entrare nel “regno” preannunciato dallo stesso Gesù, in attesa dell’imminente intervento divino che cambierà l’universo distruggendo il male. Né i suoi discepoli diretti né Paolo di Tarso pensano di fondare una nuova religione: sono convinti che la morte e la resurrezione di Gesù segnino una svolta che apre a tutti i popoli la prospettiva riservata in passato a Israele.

Chi era Gesù La figura di Gesù, per le fonti storiche di cui disponiamo, è quella di un piccolo artigiano – o piuttosto di un contadino secondo altre fonti – che, verso la fine degli anni Venti del I secolo, svolge un’attività di carismatico itinerante, percorrendo i villaggi della sua regione natale, la Galilea, e forse qualche località delle regioni limitrofe; si tiene lontano dalle città vere e proprie, ma si reca – non sappiamo se una o più volte – in Giudea, a Gerusalemme, dove a quanto pare predice l’imminente distruzione del Tempio: una profezia avanzata anche da altri “profeti” ebrei negli stessi decenni. Arrestato dai Romani, che all’epoca governano direttamente la Giudea, viene condannato come ribelle dall’autorità romana: Gesù è crocifisso probabilmente nell’aprile dell’anno 30. Il gruppo di discepoli che ha riunito intorno a sé, dapprima disperso, si ricompone presto, convinto che Dio, nonostante la fine infamante di Gesù e anzi proprio attraverso di essa, lo abbia sostenuto e ancora sostenga la sua causa.

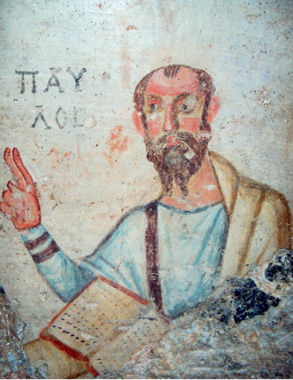

San Paolo, affresco, VI sec., Grotta detta di San Paolo, nei pressi dell’antica Efeso (Turchia)

Le diverse fonti antiche mostrano che al centro della sua predicazione vi è il regno di Dio. Che Dio sia re dell’universo è un principio riconosciuto; certi ambienti in Israele affermano però che egli permette nel presente che potenze spirituali malvagie dominino il mondo, ma ben presto interverrà per sconfiggerle e imporre definitivamente la sua sovranità, nonché il dominio d’Israele sugli altri popoli.

Paolo di Tarso Il movimento suscitato da Gesù è dapprima un movimento di “risveglio” interno a Israele, che ha il suo centro in Gerusalemme e la sua direzione nel gruppo dei dodici apostoli. Successivamente il messaggio cristiano si diffonde in numerose direzioni, incontrando tuttavia una crescente ostilità da parte delle autorità religiose ebraiche, che si impegnano in una dura repressione nei confronti degli ebrei che antepongono Gesù alla Legge.

Si distingue in questa repressione un ebreo di Tarso, in Cilicia, che porta un doppio nome, semitico e greco, Saul e Paolo. Nelle sue lettere, anni dopo, egli afferma di avere avuto una rivelazione del Cristo resuscitato: il Dio d’Israele non chiede che la fede in Cristo per riconciliarsi con lui, e lo invia ad annunziarlo ai non ebrei. Questa fede definisce ormai un nuovo popolo di Dio, formato di ebrei e non ebrei, del quale l’osservanza della Legge non costituisce più un tratto identitario. In seguito alla rivelazione, Paolo sviluppa un’attività missionaria su grande scala in Asia Minore e in Grecia, attirandosi però largamente l’ostilità di ambienti giudeo-cristiani fedeli all’osservanza della Legge. Arrestato dai Romani a Gerusalemme, viene trasferito a Roma, dove giunge probabilmente verso il 58 e resta con ogni probabilità sino alla morte, attorno al 64. Paolo realizza un’impresa missionaria complessa, pianificata e ben organizzata, per la quale si serve di collaboratori capaci e che è resa possibile anche dalla relativa facilità delle comunicazioni e dei viaggi. Le sue lettere alle chiese che ha fondato e alla chiesa di Roma rappresentano i più antichi documenti cristiani che ci siano stati conservati e permettono di conoscere questo personaggio eccezionale e la sua riflessione teologica profonda e radicale, imperniata sul rovesciamento dei valori che il Dio d’Israele ha realizzato nella morte e resurrezione del suo figlio Gesù. Senza presentare un vero sistema teologico, questa riflessione, largamente legata alle esigenze, anche polemiche, create dalle vicende delle comunità per cui scrive, contiene alcune intuizioni fondamentali per tutta la storia e la dottrina successive del cristianesimo.

L’attività missionaria di Paolo Secondo gli Atti degli Apostoli, giungendo in una città, Paolo si rivolge dapprima agli ebrei, poi, dopo un successo modesto e molte resistenze, si orienta verso i “gentili” incontrando ben maggiore disponibilità; ma questo schema può essere una creazione dell’autore degli Atti. Paolo interpreta il battesimo, rito d’ingresso nella comunità certo precedente a lui, come partecipazione mistica alla morte di Gesù e pegno della partecipazione futura alla sua resurrezione; egli avvia la comunità a un itinerario di crescita spirituale che s’inizia sotto la sua guida, subito dopo la fondazione della comunità stessa, e prosegue dopo la sua partenza, quando egli continua a seguire la comunità mediante le sue lettere.

Pluralità, ortodossia ed eresia Il II secolo vede compiersi processi decisivi che hanno segnato definitivamente le caratteristiche del cristianesimo: lo sviluppo di un sistema di poteri strutturato, in cui ciascun gruppo locale di comunità viene posto sotto la guida di un “vescovo” unico; la redazione di testi scritti intesi a conservare la memoria delle origini e progressivamente soggetti a una selezione dalla quale sarebbe emerso il Nuovo Testamento; l’emarginazione dei gruppi di credenti in Gesù legati all’osservanza della Legge e a concezioni di Gesù come semplice uomo; il rifiuto di teologie cristiane che svalutano il mondo materiale e fanno risalire il messaggio di Gesù a un Dio diverso e più grande di quello che si è rivelato a Israele; gli sforzi di accreditare il cristianesimo come la miglior religione possibile e dunque quella che le autorità politiche dovranno accogliere perché la società corrisponda al volere di Dio.

Ciononostante, è caratteristica la pluralità di forme di cristianesimo fin dai primi decenni successivi alla morte di Gesù. Scritti diversi propongono interpretazioni differenti della figura di Gesù e del modo in cui egli dà la salvezza. Il Vangelo più antico che ci sia rimasto, quello di Marco (70 ca.), sottolinea che la messianità di Gesù si manifesta – contrariamente a tutte le attese relative al messia – nella sua passione e morte, che sfociano nella sua glorificazione da parte di Dio mediante la resurrezione. Il Vangelo di Matteo (post 70) propone un Gesù fedele alla Legge, ma in polemica contro l’interpretazione dei farisei e a favore di una sua radicalizzazione. Il Vangelo di Luca (probabilmente della fine del I secolo) indica in Gesù il portatore della misericordia di Dio che si apre ora a tutte le genti. Non a caso questo autore prolunga il Vangelo con gli Atti degli Apostoli, nei quali narra come il Vangelo, annunziato dapprima a Israele, sia poi stato portato ai gentili che lo hanno accolto più degli ebrei: tale passaggio è simboleggiato dal fatto che il racconto inizia a Gerusalemme e termina a Roma. Il Vangelo di Giovanni è invece databile tra la fine del I e l’inizio del II secolo.

C’è anche il Gesù del Vangelo secondo Tommaso, che indica la via della salvezza nel processo di scoperta di Dio nell’intimo di ciascuno, mediante un’ascesi che allontana lo spirito dai valori di questo mondo; il Gesù del Vangelo degli Ebrei, conservato solo per frammenti, che indica in Gesù la dimora definitiva della Sapienza/Spirito di Dio, la quale non ha potuto trovare stabile abitazione in nessuno dei profeti ma si può ora incontrare in lui come “Figlio primogenito che regna in eterno”; il Gesù del Vangelo di Pietro, in cui si racconta minuziosamente la Passione di Gesù come adempimento puntuale delle Scritture; il Gesù dell’Ascensione di Isaia, essere divino disceso di nascosto attraverso i cieli e divenuto uomo in apparenza. A ciò si aggiungono i sistemi teologici di alcuni maestri cristiani che tentano una lettura del cristianesimo capace di rispondere ai grandi problemi della filosofia del tempo. Tra questi rientrano le dottrine che i loro avversari definiscono “gnostiche”.

La teologia di Marcione Una dottrina solo per certi versi simile a quella delle sette gnostiche viene data da un teologo, Marcione, attivo intorno al 140, il quale afferma che al di sopra del Dio creatore, un Dio limitato e meschino che si è rivelato a Israele, esiste un altro Dio, perfetto, autore di un mondo trascendente e spirituale e la cui natura s’identifica con l’amore. Questo Dio perfetto considera gli umani interamente creature del Dio inferiore; quindi, mosso a compassione dalla condizione degli umani, spietatamente tiranneggiati dal loro creatore, il Dio buono ha inviato Gesù per liberarli da una pretesa salvezza legata all’obbligo di osservare una Legge che, come il Dio suo autore, rende male per male ed è orientata all’affermazione di sé sull’altro. Paolo sarebbe il solo ad aver compreso Gesù: le sue lettere, con il Vangelo di Luca che Marcione considera ispirato da Paolo, rappresentano dunque il solo luogo dove si possa incontrare l’autentico Vangelo. Marcione ritiene di dover procedere a produrne una forma riveduta, liberata dai riferimenti positivi alle Scritture degli ebrei.

La costituzione del Nuovo Testamento Abbiamo in Marcione, per la prima volta, l’idea della costituzione di una raccolta chiusa e normativa di scritti cristiani: essa mette all’ordine del giorno la questione dell’affidabilità delle diverse tradizioni che circolano nelle Chiese. La progressiva costituzione di un Nuovo Testamento, come selezione che esclude una serie di scritti rappresentanti posizioni giudicate inaccettabili e/o non risalenti ai discepoli di Gesù, costituisce poi la risposta “ortodossa” a questo problema.

Il montanismo Un altro fenomeno, di segno molto diverso ma che ben illustra la pluralità di comprensioni e pratiche del cristianesimo nel II secolo, è il montanismo, che si sviluppa dalla seconda metà del secolo (la data d’inizio è controversa: verso il 155/160 o verso il 170) nella Frigia, in Asia Minore. Questo movimento, che si definisce “nuova profezia”, non rifiuta né le dottrine né le scritture tradizionali, ma afferma che la rivelazione è ancora aperta; gli oracoli dei nuovi profeti vengono raccolti per iscritto ed elevati al rango di sacre scritture.

Questa compresenza e concorrenza di modelli di cristianesimo generò una reazione intesa a definire lo spazio di ciò che era accettabile come realmente fedele alla predicazione di Gesù e dei suoi discepoli e a elaborare un modello capace di risolvere i grandi problemi che si erano presentati ai cristiani dei primi due secoli: la natura di Dio, il suo rapporto con il mondo creato e con l’umanità, il suo rapporto più specifico con Israele e il valore della rivelazione accordata a quest’ultimo, la persona e l’opera di Gesù, i criteri di validità della tradizione su Gesù e il Vangelo, il rapporto tra la fede in Gesù e le filosofie e religioni che l’avevano preceduta.