4. Giovanni Scoto Eriugena

Rabano Mauro, allievo di Alcuino, presenta il suo libro a papa Gregorio IV; immagine di apertura del “Laudibus Sanctae Crucis” di Rabano Mauro, 810-814, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek

4.1 Vita e opere

Le informazioni sulla vita di Giovanni Scoto Eriugena sono molto scarse. L’aggettivo Scotus ne indica l’origine irlandese, legata cioè all’antica Scotia, mentre egli stesso ama definirsi Eriugena, per ricordare il suo paese d’origine (Eriu indica infatti in lingua celtica l’Irlanda).

Unica data certa è l’851, anno del suo intervento nella storica disputa sulla predestinazione divina. Dopo la stesura, per l’occasione, del De praedestinatione liber, Giovanni Scoto si dedica alla traduzione dal greco in latino del corpus areopagiticum e di altre opere. Tutte le traduzioni vengono dedicate al sovrano Carlo il Calvo, che è anche il suo committente e del quale Giovanni Scoto è maestro di palazzo; ben più impegnativa è la stesura dei cinque libri del Periphýseon, che costituisce la summa del pensiero eriugeniano. Negli ultimi anni prima della morte, che si colloca tra l’870 e l’880, Giovanni Scoto si dedica alla stesura di opere esegetiche: commenta parte del corpus dionisiano che aveva già tradotto e dedica al Vangelo di Giovanni una Omelia sul Prologo e un Commentarius, pervenutoci incompleto, probabilmente interrotto dalla morte dell’autore.

La formazione

Ciò che colpisce il lettore di Giovanni Scoto è la grande plurivocità della sua formazione. È forte l’influenza della tradizione patristica latina, in particolar modo agostiniana, e una particolare attenzione è riservata al Testo Sacro. Giovanni Scoto condivide con gli intellettuali che vivono nell’Europa carolingia un comune bagaglio di competenze tecniche derivanti dalla tradizione greco-romana, una costante attenzione alla preservazione e alla diffusione della cultura patristica e un pervicace desiderio di affermare la centralità della lettura della pagina sacra su qualsivoglia altra attività e metodologia.

Come tutti i teologi carolingi, in subordine alla conoscenza della Bibbia, Giovanni Scoto studia dunque le opere dei più importanti Padri della Chiesa, da Agostino a Girolamo, da Ambrogio a Ilario di Poitiers, e al contempo si presenta come un retore elegante, conoscitore della grammatica e abile architetto di argomentazioni dialettiche, che rispecchiano, nel suo sistema, l’impalcatura al contempo logica e metafisica di tutto il creato. L’originalità speculativa di Giovanni Scoto risiede infatti anche nella capacità di unire questo bagaglio culturale con il lessico della speculazione teologica bizantina. Proprio dalla sua opera di traduzione dello Pseudo-Dionigi e di altri scritti dei Padri greci, Giovanni Scoto trae un linguaggio e una prospettiva filosofica che rafforzano l’idea, già delineata da Agostino e ripresa dai Carolingi, che esista un ordine generale del creato, posto da Dio e parzialmente intelligibile dagli uomini impegnati nella ricerca della sapienza. L’universo viene così descritto, con sfumature diverse nelle diverse opere di Giovanni Scoto, come una macchina perfettamente coerente e ordinata al fine di congiungere il creato al Creatore.

VIDEO

Carlo Magno e il nuovo assetto dell’Europa

“Una nuova Atene”: Alcuino di York e la scuola palatina

Nella rinascita degli studi che caratterizza l’età carolingia (VIII-IX secolo), un ruolo di primo piano spetta ad Alcuino di York (740 ca.-804). Chiamato a corte da Carlo Magno, nel 781 fonda su richiesta del sovrano la schola palatina, destinata ai membri aristocratici della corte e che comprende non solo i maestri ma anche copisti, scribi, cantori; la struttura dell’insegnamento è fondata sull’apprendimento dei rudimenti della grammatica e del computo, per passare poi allo studio delle arti liberali e alla lettura delle Sacre Scritture.

Alla scuola si affiancherà in seguito l’accademia palatina, un vero e proprio circolo di uomini di cultura vicini al sovrano in cui sarà inaugurata la tradizione delle raffinate discussioni di carattere prevalentemente teologico tenute alla corte carolingia, come ad esempio le dispute sulla presenza di Cristo nell’eucaristia, sulla predestinazione, o come quella che, sotto il regno di Carlo il Calvo e sollevata da un quesito posto dal sovrano stesso, coinvolgerà lo stesso Giovanni Scoto Eriugena in merito alla natura corporea o incorporea dell’anima.

Il sapere come ossatura del regno

Al di là della scuola di corte, Alcuino è soprattutto l’organizzatore del programma di riforme in ambito scolastico e culturale volute da Carlo Magno per dotare di funzionari istruiti le strutture amministrative dell’intero regno: egli fonda infatti nuove scuole e scriptoria, raccoglie libri dai monasteri e fonda biblioteche, redige trattati, compilazioni e manuali per l’insegnamento e per l’educazione del re e dei suoi figli. I suoi scritti spaziano dalle arti liberali alla teologia, dalle controversie politiche all’esegetica biblica, dalla filosofia alla poesia. Tali opere ci consegnano il ritratto di una figura emblematica dei tempi: maestro stimato e “uomo di sapere universale”, come lo definì lo storico carolingio Eginardo, Alcuino fu un erudito dalla vasta cultura, impegnato nel progetto del trasferimento nelle Gallie di quel sapere che fu prima di Atene e poi di Roma.

LETTURE

L’istruzione e i nuovi centri di cultura

La disputa sulla predestinazione

Nell’851 i teologi Incmaro di Reims e Pardulo di Lione chiedono a Giovanni Scoto di intervenire in una disputa che già da diversi anni impegna i maggiori teologi del tempo. Il monaco Godescalco d’Orbais aveva già difeso in alcuni scritti la teoria della gemina praedestinatio divina (“doppia predestinazione divina”): utilizzando la particolarità dell’aggettivo geminus (“gemello”, quindi “duplice”), di numero singolare ma di significato plurale, Godescalco intendeva suggerire che, pur mantenendosi unica, la predestinazione divina fosse, negli effetti, duplice, ossia predestinazione dei buoni alla salvezza e dei malvagi alla perdizione.

Sin dall’inizio del suo De praedestinatione liber, e sulla scorta della riflessione di Agostino in materia, Giovanni Scoto chiarisce che non c’è differenza tra vera religione e vera filosofia: se infatti si crede che unica è la fonte di ogni verità, tutto ciò che di vero si ritrova nella propria ricerca non può che essere originato da Dio, purché si rispettino le regole di ogni disciplina e in ogni esegesi. Ciò implica che, correttamente applicate, le norme del ragionamento indicate dallo studio delle arti liberali possano essere adoperate anche nel discorso teologico. Su questa assunzione di principio, Giovanni Scoto costruisce una duplice argomentazione contro Godescalco. In primo luogo, la razionalità umana rifiuta la doppia predestinazione perché essa implica la violazione del principio di non contraddizione: se Dio è uno e semplice, non può infatti ammettere nella sua sostanza la duplicità della predestinazione di cui parla Godescalco. In secondo luogo, la possibilità, concessa da Dio alla ragione umana, di indagare anche temi teologici mostra quanta sia la dignità di questa facoltà; ma, se Dio avesse già predestinato tutti, buoni e malvagi, l’uomo non potrebbe più scegliere secondo l’arbitrio, che invece è proprio il coronamento della ragione umana.

La particolarità di queste argomentazioni, condotte secondo un rigoroso procedimento argomentativo e non per semplice giustapposizione di autorità patristiche e scritturali, non ha permesso che il De praedestinatione liber ricevesse la considerazione che avrebbe meritato. Anche coloro che l’avevano commissionata ritennero che l’opera non solo fosse poco efficace nel contrastare le idee di Godescalco, ma che rischiasse anche di tramutare un problema schiettamente teologico in un tema di speculazione dialettico-razionale.

ESERCIZIO

E12: Giovanni Scoto Eriugena

Alla corte di Carlo il Calvo

Ludovico il Pio, dedicatario del “Liber de Laudibus Sanctae Crucis” di Rabano Mauro, realizzato nell’abbazia di Fulda, 814 ca., Vienna, Österreichische Nationalbibliothek

Lo scarso successo dell’opera non pregiudica però il prestigio di Giovanni Scoto a corte; pochi anni dopo, Carlo il Calvo gli affida infatti la nuova traduzione del corpus areopagiticum.

Il padre del sovrano, Ludovico il Pio, aveva infatti ricevuto in dono nell’827 dall’imperatore di Bisanzio Michele Balbo un codice contenente opere attribuite allo Pseudo-Dionigi, identificato come il greco che negli Atti degli Apostoli viene convertito dal discorso tenuto da san Paolo all’Areopago di Atene; simbolo dunque, nell’immaginario medievale, della razionalità filosofica ellenica piegatasi alla rivelazione. Ilduino, abate di Saint-Denis, si era assunto il compito di tradurre il corpus. La traduzione di Ilduino non era però soddisfacente, così Carlo il Calvo chiede a Giovanni Scoto, noto per essere tra i pochi suoi contemporanei ad aver dimestichezza con il greco, una nuova versione latina. L’universo disegnato dal corpus areopagiticum ha connotazioni fortemente neoplatoniche: strutturato secondo gerarchie nelle quali a ogni grado corrisponde una diversa dignità gnoseologica e ontologica, il creato appare nel linguaggio dionisiano come una complessiva manifestazione ordinata di Dio (teofania).

L’universo descritto da Dionigi mostra chiaramente l’ordine impostogli da Dio, alla cui trascendenza non è possibile giungere con nomi affermativi e descrittivi, ma attraverso un linguaggio apofatico. La lettura e la traduzione del corpus di scritti attribuiti a Dionigi genera dunque in Giovanni Scoto e, per il suo tramite, nella cultura occidentale una precisa e rigorosa visione dei rapporti tra creatore e creatura; la conoscenza delle altre fonti greche, come Massimo il Confessore e Gregorio di Nissa, rafforzarono questa formazione. Giovanni Scoto rinsalda infatti, grazie alle loro opere, la convinzione che tanto la natura quanto la parola sacra siano i due luoghi di manifestazione di Dio nel mondo, e che esse debbano essere ripercorse dagli uomini in senso inverso rispetto a quello divino, per ricostituire una unità semplice con Dio, una deificatio finale nella quale non sia più possibile alcuna distinzione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto.

4.2 Il Periphýseon

Questo complesso di suggestioni e stimoli culturali si traduce, nella fase finale della produzione di Giovanni Scoto, nella stesura di opere pervase da un densissimo misticismo, ma non per questo prive del supporto di tutta la strumentazione logico-dialettica caratteristica dell’Eriugena. Il Periphýseon, termine greco che indicherebbe una discussione “sulle nature”, costituisce in tal senso l’ambizioso progetto della ricerca di una nozione che possa tenere insieme tanto ciò che può essere colto con la mente, vale a dire le creature, quanto ciò che invece supera le capacità intellettive umane, vale a dire Dio.

Sulla natura di Dio e delle creature

L’opera si sviluppa in cinque libri, che contengono un serrato dialogo tra un maestro (nutritor) e un allievo (alumnus) volto a individuare i termini con i quali è possibile parlare, al contempo, di Dio e delle creature. Il nutritor, nell’esordio dell’opera, suggerisce che il termine natura appare l’unico in grado di assolvere a questa funzione. Il concetto di natura, infatti, colto nello spettro dei suoi molteplici significati, ha le caratteristiche di una intuizione assunta nella sua evidenza indimostrata: senza ulteriori riflessioni, sembra infatti immediatamente riferito all’insieme di tutto ciò che esiste. Se invece si tenta di analizzarlo con un’argomentazione razionale, esso perde la sua semplicità, e deve essere analizzato puntualmente nei suoi elementi costitutivi. Da un punto di vista aristotelico, il termine “natura” è infatti un genere; come tale, può essere suddiviso in specie. Al credente viene in soccorso la Bibbia che, nel suo primo versetto (“In principio Dio creò il cielo e la terra”), chiarisce immediatamente i termini della relazione (e dunque della differenziazione) tra il genere e la specie: Creatore e creature sono uniti (o, per un altro verso, sono divisi) proprio dal concetto di creazione, talché la natura verrà distinta a seconda del suo essere parte attiva o passiva nel processo creativo.

ESERCIZIO

E11: Giovanni Scoto Eriugena

Le quattro nature e la teologia “superlativa”

Diviso secondo questo aspetto, il genere natura verrà quadripartito: una prima natura, che crea e non è creata; una seconda, che crea ed è creata; una terza, che non crea ed è creata; una quarta, infine, che non crea e non è creata. La natura che crea e non è creata è evidentemente Dio, a cui è dedicato il primo libro del Periphýseon.

Mettendo a frutto la competenza linguistica e teologica acquisita nella traduzione degli scritti dello Pseudo-Dionigi, Giovanni Scoto illustra le difficoltà che la parola umana incontra nel parlare di Dio: risulta infatti impossibile descriverlo in termini affermativi, ma, a ben vedere, appare improprio anche parlarne apofaticamente, perché negare un attributo di Dio sembra quasi volerne affermare un limite. È dunque necessario, conclude Giovanni Scoto, giungere a una terza teologia, né semplicemente affermativa, né soltanto negativa, ma superlativa: Dio è superiore a ogni umana attribuzione di senso, e dunque oltrepassa integralmente le possibilità descrittive del linguaggio.

Le quattro nature nel “Periphyseon” di Giovanni Scoto Eriugena

La Scrittura e la natura: segni di Dio nel mondo

ESERCIZIO

E10: Giovanni Scoto Eriugena

L’uomo ha dunque dinanzi a sé due strade per parlare di Dio: o quella appena indicata, vale a dire seguire una teologia che superi ogni qualificazione positiva e negativa, o affidarsi ai segni che Dio ha lasciato nel mondo. Le Scritture e la natura, infatti, sono manifestazioni del creatore, presente nelle prime come fonte di ispirazione, e nella seconda come teofania. L’universo creato è infatti manifestazione di Dio, pur essendo, nella sua materialità, frutto di una condizione di decadimento. La prima, vera creazione è infatti avvenuta, prima dei tempi, nell’Intelletto divino, nel Verbo, in quella seconda natura creata da Dio ma a sua volta creante, perché contenente le nozioni di tutte le cose. Anche l’uomo, prima del peccato originale, era una nozione nella mente divina; decaduto da questa condizione per non aver voluto rimanere fedele al suo creatore, ha implicitamente posto le condizioni per la nascita del mondo fisico, che appare a Giovanni Scoto un teatro predisposto a tal scopo da Dio. Il fine dell’essere umano, terza natura che è creata e non crea, è dunque il ritorno a quella condizione originaria di unità con Dio. Solo allora, nella perfezione di un’unità ricomposta, avrà senso la quadripartizione eriugeniana, che si completa con la quarta natura che coincide con Dio che, avendo completato il processo descritto nella Genesi, è ovviamente non creato ma anche non più creante.

4.3 Le opere esegetiche

Il Commento allo Pseudo-Dionigi

La speculazione del Periphýseon appare così capace di tenere insieme tre istanze culturali diverse: la tradizione patristica latina, la teologia greca e l’ambito delle Scritture. Le competenze del teologo irlandese, infatti, si muovono sempre in un ambito delimitato dal Testo Sacro, che spesso, secondo un preciso riferimento al lessico dello Pseudo Dionigi, viene indicato come la vera teologia. Il corpus dionisiano costituisce per Giovanni Scoto una fonte di ispirazione e un ricchissimo repertorio di immagini originali e profane. Nello Pseudo-Dionigi è fortissima la presenza dell’idea dell’infinità di Dio, dalla quale trae origine un linguaggio teologico che necessariamente non deve cedere alla tentazione di descrivere Dio in termini impropri. Ogni affermazione, infatti, è una negazione del suo contrario; ogni attributo che si può predicare di Dio, anche il più positivo, implica che si neghi il suo contrario: affermare, infatti, che Dio è grande, significa implicitamente sostenere che non è non-grande, e dunque che in qualche misura la sua infinità è compromessa.

TESTO

T10: Giovanni Scoto Eriugena, Dio e il linguaggio umano

Il creato è l’immagine della divinità

Acquisisce così nelle parole dello Pseudo-Dionigi un valore particolare la tensione continua dell’uomo alla conoscenza di Dio, aspirazione inesaudibile ma necessaria, perché è implicita nella stessa struttura del creato, manifestazione e immagine della divinità. Ogni creatura ha infatti in sé qualcosa della luce del suo creatore, e dunque a esso rimanda. Per questo motivo, le gerarchie che costituiscono, nei cieli e sulla terra, l’ordinamento complessivo del creato vengono descritte dallo Pseudo Dionigi, e colte nella traduzione da Giovanni Scoto, come l’immagine di quella manifestazione. Essa viene rappresentata impropriamente dal linguaggio umano, che, con i suoi limiti, riesce ad affermare qualcosa del creatore solo meditando sulle parole scritturali da Lui ispirate. Le Scritture rappresentano un viatico verso la conoscenza della Verità, che si è rivelata nelle parole dei profeti e degli evangelisti come nelle varie parti della natura, vestigia di Dio e sue manifestazioni.

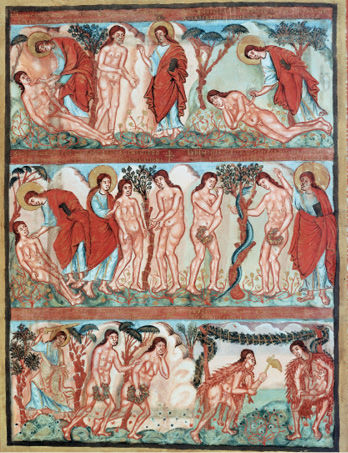

Storie di Adamo ed Eva, "Bibbia di Carlo il Calvo", 870 ca., Roma, Basilica di San Paolo fuori le mura

Commento al Prologo di Giovanni

Nel Commento al Prologo di Giovanni, il pensiero eriugeniano coniuga le vette speculative del Periphýseon con l’opera esegetica, producendo alcune tra le più ardite e affascinanti immagini della mistica altomedievale. Giovanni Scoto segue infatti nella sua evoluzione il percorso di san Giovanni l’evangelista, descritto, sin dalle prime pagine dell’Omelia, come il simbolo di una conoscenza superiore, intellettiva, l’uomo al quale è stato concesso l’onore di giungere intuitivamente alla verità, senza passare per le argomentazioni tipiche della struttura razionale del pensiero. San Giovanni l’evangelista si innalza infatti oltre ogni cielo creato e oltre ogni intelletto umano, per giungere a quel grado di conoscenza ultimo nel quale non c’è più distinzione alcuna tra ciò che conosce e ciò che è conosciuto; il diventare Dio, la deificatio dell’evangelista ripercorre a ritroso e in senso opposto il mistero dell’incarnazione di Cristo, e lo porta a un livello di conoscenza negato a qualsiasi altro essere umano. Così, Giovanni Scoto indica nella fede il primo livello attraverso il quale accostarsi al Testo Sacro e, di conseguenza, alla conoscenza teologica, che può dirsi compiuta solo nell’identificazione intellettuale con Dio.

Il sistema di Giovanni Scoto, complesso e affascinante, e spesso sospettato, nei secoli del medioevo, di prossimità con l’eresia, è dunque una raffinata e ricchissima narrazione della storia del creato e dell’umanità, che muove dal momento della prima, vera creazione di tutto nel Verbo, giunge sino alla caduta di Adamo e alla nascita della corporalità, e prospetta, seguendo i gradi della gerarchia teofanica che Dio stesso ha posto nell’universo, il ritorno a quella originaria e semplice unità del principio.

ESERCIZIO

E17: Riepilogo