6. Tommaso d’Aquino

Andrea Bonaiuto, Trionfo di San Tommaso d’Aquino, 1366-68, Firenze, Chiesa di Santa Maria Novella, Cappellone degli Spagnoli

6.1 Lo studio degli antichi

Tommaso, figlio di Landolfo dei conti d’Aquino, nasce a Roccasecca all’incirca nel 1221 e sin da piccolo soggiorna nella vicina abbazia di Montecassino, dove è accolto come oblato con voti non definitivi e riceve i primi gradi di istruzione. Nel 1239 Tommaso raggiunge Napoli, per studiare alla Facoltà delle Arti della locale università, fondata nel 1224 da Federico II, e può seguire un curriculum che prevede, accanto allo studio della logica, anche quello della filosofia naturale di Aristotele.

Mentre negli stessi anni a Parigi è in vigore il decreto che vieta di studiare la filosofia naturale e la metafisica di Aristotele, a Napoli l’accesso ad Aristotele è libero: la cultura presente alla corte palermitana di Federico II è da sempre aperta alle opere filosofiche e scientifiche dell’antichità, dando forte impulso alla realizzazione delle traduzioni in latino delle opere di Aristotele e dei filosofi greci ed arabi, e se ne cura la diffusione nello studio di Napoli. L’interesse per i testi del passato sino ad allora sconosciuti all’Occidente latino è sicuramente uno degli elementi decisivi nella formazione di Tommaso, che non smetterà mai nella sua vita di impegnarsi nella frequentazione diretta dei testi di Aristotele e dei pensatori antichi, pagani e cristiani, scrivendo commenti letterali a essi, e cercando di procurarsi traduzioni sempre più perfette sia delle opere scritte in greco, sia di quelle scritte in arabo. L’assimilazione della grande enciclopedia del sapere dei Greci e degli Arabi, in una fase di intenso confronto con culture diverse, è all’origine anche della scelta di Tommaso di applicare l’epistemologia aristotelica alla teologia cristiana, innovando così la tradizione filosofico-teologica dell’alto medioevo, fortemente segnata dal neoplatonismo.

L’insegnamento universitario

Ulteriore elemento decisivo per la vicenda biografica di Tommaso è l’incontro a Napoli con l’ordine dei domenicani, cui segue, nella primavera del 1244, la decisione di entrare a farne parte, nonostante l’opposizione dei familiari, che impongono a Tommaso, per dissuaderlo, un periodo di reclusione. Una volta liberato, si trasferisce nel convento domenicano di Parigi, dove frequenta le lezioni del maestro e confratello Alberto Magno; al seguito di quest’ultimo, nel quadriennio successivo completa la propria formazione a Colonia. Nel 1253 rientra a Parigi per iniziare la carriera nello studio teologico della università, come baccelliere addetto al commento della Bibbia e delle Sentenze teologiche di Pietro Lombardo; del Commento alle Sentenze redige una stesura definitiva, che ne fa la prima grande opera sistematica dell’Aquinate. Negli anni del suo insegnamento come baccelliere la situazione all’università parigina registra uno scontro tra i maestri appartenenti al clero secolare (ovvero dei sacerdoti che vivono nel mondo laico, nelle diocesi), capeggiati da Guglielmo di Saint-Amour, e i maestri degli ordini mendicanti (appartenenti invece, al clero regolare), domenicani (tra cui, in prima fila, Tommaso) e francescani (guidati da Bonaventura da Bagnoregio). Il conflitto, dovuto all’accusa di attentato all’autonomia dell’università rivolta dai secolari verso i mendicanti, a causa del loro voto di obbedienza alle gerarchie degli ordini, produce il ritardo di circa un anno nella nomina a maestro reggente di Tommaso, che inizia il suo primo magistero parigino nei primi mesi del 1257.

Bernardo Daddi, Ricompensa di san Tommaso d’Aquino per avere resistito alle tentazioni, scomparto di predella, 1338 ca., Berlino, Gemäldegalerie

La docenza rimane la nota precipua dell’intera biografia di Tommaso: dopo il primo triennio di insegnamento a Parigi (1257-1259), nel decennio successivo egli insegna in diversi centri di studio in Italia, per riprendere poi l’insegnamento a Parigi (1269-1272) e infine all’università di Napoli (1272-1274). Questa scelta ha influenzato in modo decisivo la sua vasta produzione scientifica, che può complessivamente essere fatta rientrare nelle tre attività comprese fra i compiti del maestro: leggere e commentare (legere); disputare, ossia tenere dispute dialettiche per approfondire in modo penetrante la dottrina (quaestiones disputatae); predicare, ossia costruire percorsi dottrinali, in sermoni rivolti alle varie componenti della comunità universitaria.

6.2 Gli scritti

Gli scritti di Tommaso si distribuiscono all’interno delle aree indicate, a partire dalle lezioni sotto forma di commento a numerosi testi del passato: testi biblici (Antico e Nuovo Testamento), quasi tutte le opere filosofiche di Aristotele, gli scritti teologici di Boezio, dello Pseudo-Dionigi Areopagita e del neoplatonico Proclo, il cui pensiero circola attraverso una silloge araba dal titolo Liber de causis. Cospicue sono le raccolte di Questiones disputatae, risultato di un’intensa didattica universitaria sulle più scottanti dispute teologiche e filosofiche (Sulla verità, Sulla potenza, Sul male, Sull’anima), alle quali vanno collegate, poiché assecondano la novità pedagogico-didattica della quaestio scolastica, le due più celebri opere sistematiche dell’Aquinate, la Summa Theologiae, in tre parti, e la Summa contra Gentiles, in quattro libri.

Maestro delle Effigi domenicane, Laudario della Compagnia di Sant’Agnese, la Pentecoste, 1340 ca., Collezione privata

Se nel genere dei sermoni in senso stretto rientrano i commenti pubblici a testi biblici o liturgici, e le prediche in volgare, rivolte al popolo e a noi giunte solo in traduzione latina, è tuttavia possibile affiancare a questo genere le discussioni pubbliche confluite negli Opuscula: spiccano tra queste le opere polemiche, da quelle giovanili in difesa dei mendicanti, alle polemiche condotte negli anni intorno al 1270 nei confronti dei maestri della Facoltà delle Arti (celebri il Trattato sull’unità dell’intelletto contro gli averroisti e il Trattato sull’eternità del mondo). A Tommaso si devono anche diverse composizioni liturgiche, fra cui l’officiatura completa per la festa del Corpus Domini (composta di letture e inni).

Alberto Magno: magister e teologo

La vita

Maestro tra gli altri di Tommaso d’Aquino, Alberto Magno nasce intorno al 1200 in Svevia. Nel 1223 è studente della Facoltà delle Arti a Padova. Rientrato in Germania comincia una rapida carriera nell’ordine dei Domenicani. Nel 1245 diviene maestro di teologia a Parigi, dove insegna per tre anni. In questo periodo compone il commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e la cosiddetta Summa de creaturis. Nel 1248 Alberto si trasferisce a Colonia, dove fonda lo Studium Generale: un istituto superiore di studi che in Germania svolge il ruolo di un’università. Lo accompagna il giovane allievo Tommaso d’Aquino. Il 1250 segna una svolta nell’attività intellettuale di Alberto: a Colonia infatti tiene una serie di lezioni sull’Etica Nicomachea di Aristotele, che il francescano Roberto Grossatesta traduce interamente in quegli anni. Alberto inizia contemporaneamente l’esposizione sistematica di tutti gli scritti di Aristotele, attività che dura sino al 1263.

Le esposizioni albertine, condotte in forma di parafrasi, sono caratterizzate da ampie digressioni, che servono, nell’intenzione dell’autore, a colmare o chiarire alcuni luoghi oscuri del testo aristotelico. In queste digressioni Alberto utilizza ampiamente posizioni della tradizione filosofica islamica e greca, non soltanto aristotelica, ma anche platonica, convinto che la formazione del filosofo non sia completa se non con la conoscenza delle filosofie di Aristotele e Platone. Nel 1260 è eletto vescovo di Regensburg. Dimessosi due anni dopo da questa carica, si stabilisce nel 1264 a Würzburg. Negli anni successivi, e fino alla morte avvenuta nel 1280, Alberto conclude il ciclo delle sue esposizioni delle opere aristoteliche e scrive una serie di commenti alla Bibbia. La sua ultima opera sarà la Summa de mirabili scientia dei.

Alberto Magno, lettore di Aristotele

Alberto deve la sua fama soprattutto all’ampia produzione filosofico-scientifica, svolta quasi per intero in forma di esposizioni di testi aristotelici o pseudo-aristotelici. Questo ampio e sistematico progetto, che impegna Alberto per ben 15 anni, libera per la prima volta le Facoltà delle Arti dalla sudditanza alle parafrasi di Avicenna e Averroè. La fondamentale apertura culturale che caratterizza i commenti di Alberto mira più a comprendere ed esplicare le ragioni delle diverse posizioni espresse dalle varie tradizioni filosofiche, che a esprimere giudizi sulla base della teologia cristiana. La posizione di Alberto è chiara: il metodo utilizzato negli scritti di Aristotele è a suo parere l’unico strumento valido per un’investigazione scientifica della natura e dell’uomo. Nel procedere secondo le sue deduzioni scientifiche la filosofia può e deve prescindere totalmente dalla rivelazione, cioè dalle certezze del discorso teologico.

Teologia e filosofia della natura

Alberto è convinto che i conflitti tra ragione filosofica e ragione teologica siano causati da deroghe alla necessità naturale dovute al libero intervento di Dio sul corso della natura. Tale posizione di Alberto ha un dirompente rilievo politico-culturale, perché, nonostante riconosca come ultima istanza di verità la rivelazione del teologo, ne delegittima di fatto la presunzione di competenza filosofica, legittimando in blocco la teologia pagana.

Alla base della speculazione di Alberto sta una solida e articolata filosofia della natura: l’universo è governato da leggi naturali dipendenti dagli influssi che gli astri esercitano sul mondo terreno attraverso i loro movimenti. In questo cosmo governato da un tipo di necessità astrologica ed ermetica, all’uomo compete una posizione particolare grazie all’intelletto che lo rende libero e ne fa un nesso tra Dio e il mondo. Alberto argomenta la libertà e la dignità dell’uomo sia attraverso un’analisi teologica sia mediante un’analisi filosofica dell’universalità della ragione, condotta sotto l’influsso di Averroè. L’uomo, infatti, in quanto immagine di Dio, è un essere dotato di intelletto e in questo risiede la sua peculiarità. Nell’esercizio della ragione, l’uomo comprende che il suo intelletto in quanto tale ha un’origine divina; in questa scoperta consiste, secondo Alberto, la vera felicità dell’uomo. Si tratta però di un tipo di perfezione intellettuale a cui tutti gli uomini possono aspirare in quanto esseri dotati di ragione, ma che non tutti possono raggiungere a causa di impedimenti fisici o morali. Destinatario del messaggio di Alberto non è dunque l’uomo in quanto tale, ma piuttosto lo scienziato e il filosofo.

LETTURE

Teologia e alchimia

La teologia e il lume della rivelazione

Tommaso si professa teologo, o, nel linguaggio del tempo, “maestro della sacra dottrina”; lo specifico di questa dottrina è quello di essere sacra, appunto, e pertanto essa include un ambito di conoscenza che si rapporta al lume divino: “La sacra dottrina, una in sé, si estende alle cose di spettanza delle diverse scienze filosofiche, per la ragione formale sotto la quale essa riguarda le cose nelle diverse scienze, in quanto cioè esse sono conoscibili mediante il lume divino” (Summa Theologiae, I, 1, 4).

La rivelazione è un tramite per la conoscenza (lumen), tramite che si radica nella perfetta intelligibilità della conoscenza che Dio ha di se stesso; il “lume” totalmente trasparente, proprio della conoscenza divina, attraverso la rivelazione si estende a ciò che Dio ha di fatto rivelato, ossia agli articoli di fede; si espande poi, di riflesso, su tutto ciò che Dio può rivelare, sul “rivelabile”, che ricopre la totalità delle cose, la totalità dei saperi settoriali, tutti conoscibili mediante il lume divino, e perciò rivelabili.

Nel sapere teologico è ben presente la ragione nella sua valenza filosofica classica; Tommaso accoglie dagli Analitici secondi di Aristotele la portata scientifica dell’argomento sillogistico, che sorregge la natura dimostrativa del sapere e, da premesse universali e necessarie, conclude a una scienza altrettanto universale e necessaria. Nella Summa Theologiae Tommaso mostra così di credere nella filosofia in senso ampio, ossia nella capacità della ragione umana di supportare un sapere che ha origine dalla rivelazione, ma che si espande attraverso forme, analisi e percorsi validati dalla ragione.

La teologia ha tuttavia la peculiarità di non partire da premesse universali ed evidenti, ma dagli articoli di fede, accolti dalla rivelazione; il suo rigore scientifico si esplica nel confutare chi pretende di negare la loro validità. Applicando quanto dice Aristotele nel IV libro della Metafisica a proposito del principio di non contraddizione, Tommaso afferma che la confutazione è possibile se l’avversario della teologia concede come valida qualche enunciazione ricavata dalla rivelazione. È il caso degli eretici che accolgono alcune verità rivelate e ne respingono altre: ciò rende possibile il processo di “confutazione” (élenchos), facendo ricorso a testi della Scrittura per mostrare l’incoerenza interna delle proposizioni eretiche. Se l’avversario della sacra dottrina non accetta nulla di quanto è contenuto nella rivelazione, invece, ci si concentrerà nel mostrare l’infondatezza delle procedure argomentative che giungono a conclusioni contrarie alle verità rivelate.

Il compito della ragione

ESERCIZIO

E17: Tommaso

Secondo Tommaso, al maestro in sacra dottrina compete l’impegno di confutare le affermazioni contrarie alla rivelazione, non essendo queste dimostrazioni rigorose, bensì argomenti sofistici. Per intendere correttamente questa tesi capitale dell’epistemologia teologica di Tommaso, va esclusa l’ipotesi che si cada in un circolo vizioso, come se l’Aquinate argomentasse in questo modo: il teologo sa dalla rivelazione, accolta per fede, che gli argomenti di ragione contrari alla rivelazione sono falsi. Questa posizione non rispetterebbe l’autonomia della ragione, poiché sarebbe la fede a decidere di possedere la verità, escludendo la ragione. In realtà Tommaso non si limita a dire che è sufficiente sapere che gli argomenti contrari alla rivelazione sono falsi; egli afferma che alla ragione è data la possibilità di costruire argomenti razionali che concludano diversamente, e di individuare la mancanza di rigore formale intrinseco al procedimento argomentativo dell’avversario.

Il metodo ora illustrato, a proposito della scientificità del sapere teologico, trova applicazione anche nelle molte opere in cui Tommaso commenta la Sacra Scrittura: l’intento è quello di ricavare dalle affermazioni del testo sacro elementi dottrinali che servano ad avvalorare le verità della fede cattolica e a confutare le tesi contrarie. Il ricorso all’autorità dei testi sacri o profani deve seguire un ordine basato sul grado di autorevolezza degli autori: l’argomento di autorità fondato sulla rivelazione divina è totalmente efficace. La sacra dottrina usa invero anche il ragionamento umano, non già per dimostrare le verità di fede (poiché così facendo si abolirebbe il merito della fede), bensì per rendere manifesti alcuni contenuti della sacra dottrina. Delle autorità della Scrittura canonica fa uso appropriato costruendo argomenti necessari; delle autorità dei diversi Padri della Chiesa fa uso come procedendo da argomenti appropriati, ma considerati solo probabili (Summa Theologiae, I, 8, ad 2).

La filosofia del teologo

Esistono alcune verità che sono contenute nella rivelazione, ma che contemporanea-mente sono argomentabili anche per via di ragione: si tratta dell’esistenza di Dio, dei suoi attributi e della natura spirituale dell’anima intellettiva, capace di garantire l’immortalità. Tommaso chiama queste verità “preamboli agli articoli di fede”, per dire che si tratta di verità di base, cui la ragione umana può pervenire autonomamente, ma che, stante la difficoltà del loro raggiungimento da parte di tutti e stante l’urgenza che tutti li conoscano da subito, Dio ha incluso anche nelle verità rivelate. Per Tommaso questi “preamboli” manifestano l’intrinseca accordabilità di fede e ragione.

TESTO

T7: Tommaso d’Aquino, Arrivare a Dio con la ragione

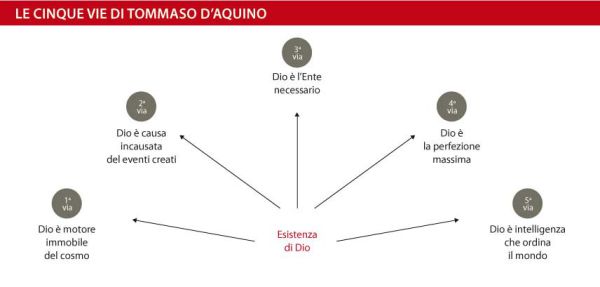

All’inizio della Summa Theologica, Tommaso si domanda se sia possibile provare con procedimento filosofico l’esistenza di Dio e risponde che la si può provare con cinque vie, cinque considerazioni non separate tra loro, ma che propongono come cinque formulazioni di un medesimo procedimento razionale “a posteriori”, ossia che parte dall’analisi dei dati di esperienza e giunge all’affermazione dell’esistenza di un principio che trascende l’ordine empirico.

Le cinque prove dell’esistenza di Dio

ESERCIZIO

E15: Tommaso

La prima via parte dalla constatazione sensibile del movimento o divenire, definito aristotelicamente come passaggio dalla potenza all’atto. Questo passaggio può avvenire solo a opera di un agente in atto: questo è un principio fondato sull’impossibilità che una cosa “muova” se stessa, causi cioè il proprio passaggio dalla potenza all’atto. Se nessuna cosa diveniente può passare da sé dalla potenza all’atto, ma ha bisogno di un agente o motore estrinseco, la successione delle cose divenienti si configura come una serie di cose mosse, che a loro volta fanno passare delle altre cose dalla potenza all’atto. Ora, questa serie non può andare all’infinito, perché ciò significherebbe non trovare un principio, un’origine, una spiegazione: senza un principio nessun moto potrebbe mai iniziare, e quindi si dovrebbe dire che non può esserci nemmeno quel movimento che noi constatiamo essere presente, qui e ora. Per evitare questa conclusione contraddittoria, occorre ammettere un primo motore non mosso, che è all’origine del divenire, e che tutti chiamano Dio.

TESTO

T6: Tommaso d’Aquino, Le cinque vie

Le altre quattro prove hanno una struttura sostanzialmente analoga alla prima, mentre cambia il dato di esperienza da cui muove la costruzione del percorso. L’affermazione secondo la quale non si può andare all’infinito, compare nella seconda e nella terza via e poggia sempre sul principio di non-contraddizione: se si risale all’infinito alla ricerca della causa efficiente dell’essere delle cose che risultano causate (seconda via), o alla ricerca della ragione della loro contingenza, ossia del loro “non essere sempre” (terza via), accade che le realtà causate e gli effetti contingenti non trovano una spiegazione e perciò non dovrebbero esserci; anche in questi due casi, quindi, occorre invece supporre l’esistenza di un principio, una causa prima.

La quarta via parte dall’osservazione della gradualità delle perfezioni possedute dagli enti finiti: si tratta di perfezioni come la bontà, la verità o la nobiltà ontologica, che sono dette perfezioni trascendentali perché sono coestese con l’essere. Ma l’essere finito, detentore di questi gradi di perfezione, non è intelligibile se non viene visto nella sua fonte e nel suo fondamento: perché esista questo essere qui, deve esistere l’essere in sé, l’essere assoluto, affinché sia tolta la contraddizione che deriva dal porre l’essere partecipato, limitato, senza che sia posto l’essere impartecipato, infinito, sussistente, che ne è la causa.

La quinta via muove dalla constatazione del finalismo in rapporto agli enti privi di conoscenza: gli agenti naturali (sprovvisti di ragione), nelle loro operazioni, raggiungono sempre o quasi sempre un risultato, un bene che si configura come il loro fine, perché rappresenta l’ottimo per la loro natura. Trattandosi del tendere al fine da parte di enti privi di conoscenza e poiché questo finalismo non può essere spiegato con il caso, data la costanza del comportamento degli agenti naturali, si deve giungere ad ammettere necessariamente l’esistenza di un essere intelligente, in grado di dirigerli al fine.

Le diverse dimostrazioni dell’esistenza di Dio trovano un necessario complemento nelle argomentazioni relative agli attributi più specifici di Dio, come l’unicità, l’infinità, la bontà; inoltre Tommaso ritiene che le prove dell’esistenza di Dio, pur offrendo delle conclusioni altamente probanti, non sono dimostrazioni apodittiche, tali da rendere manifesta alla ragione finita la trascendenza di Dio o da abolire il carattere misterioso della rivelazione e la gratuità dell’atto di fede.

Ente e intelletto

Sul piano della filosofia della conoscenza, Tommaso propone una rielaborazione del pensiero di Aristotele, secondo cui l’intelletto ricava i concetti solo astraendoli dalla realtà colta attraverso i sensi; i concetti universali vengono sottoposti al giudizio a opera dell’intelletto, che si avvale del possesso innato dei primi principi (principio di identità, di non contraddizione e del terzo escluso). La nozione più comprensiva cui perviene l’intelletto umano è quella di “ente” (ossia di ciò che ha l’essere), che pertanto costituisce l’oggetto specifico dell’ontologia e che consente, attraverso la formula dell’analogia, di elaborare il tracciato della metafisica circa l’essere, le sue proprietà trascendentali (uno, vero, buono, bello), la natura degli enti composti da materia e forma, le cause del divenire e dell’agire dell’uomo.

BOX

Immagini e oggetti: il problema della conoscenza tra XIII e XVI secolo

Il dibattito sull'intelletto attivo

Il dibattito sull’intelletto attivo ha origine nel pensiero medievale dalla ricezione araba del De anima di Aristotele. In alcuni passi dell’opera, pur senza prendere una posizione netta, il filosofo greco aveva descritto l’intelletto attivo come “separato” dal corpo, e quindi “immortale”. I commentatori antichi e medievali, e in particolare Alessandro di Afrodisia (II-III sec. d.C.), cercarono di interpretare il passo di Aristotele per comprendere cosa si dovesse intendere per “separato”, e se la distinzione tra il corpo (di cui l’anima individuale è forma, secondo Aristotele) e l’intelletto implicasse un intelletto attivo unico per tutti gli uomini.

La tradizione araba da al-Kindi ad Avicenna

La storia della ricezione araba del De anima ha inizio con al-Kindi nella Baghdad del IX secolo. Secondo al-Kindi – contrariamente ad Aristotele – non esiste tra conoscenza sensibile ed intellettiva alcuna continuità. Sensi ed intelletto costituiscono due modi di conoscere distinti. Fin dall’inizio la filosofia araba si interroga quindi sulla natura del rapporto tra intelletto e anima e sul processo conoscitivo che coinvolge l’uomo: il problema centrale è comprendere se e come l’uomo, caratterizzato da una natura corporea, possa contribuire al processo conoscitivo.

Anche Avicenna (980-1037) si colloca nel solco di questa tradizione con il suo Libro dell’anima. L’anima acquista, in contrasto con Aristotele, una maggiore sostanzialità: la conoscenza deriva infatti al soggetto dalla comunione con un intelletto attivo separato, unico per tutti gli uomini, identificato con il decimo intelletto (il più basso). Avicenna elabora quindi una sequenza di quattro stadi di sviluppo per l’intelletto umano: 1) l’intelletto materiale o possibile, privo di forme intelligibili; 2) l’intelletto in habitu, in possesso dei cosiddetti intelligibili primi, esprimibili in enunciati che attestano principi logici autoevidenti; 3) l’intelletto in atto, che possiede gli intelligibili secondi (ovvero le forme intelligibili ottenute per astrazione dai dati sensibili), ma ancora non li pensa; 4) l’intelletto acquisito in cui l’intelletto possibile pensa in atto gli intelligibili, grazie all’unione con l’intelletto attivo.

La teoria dell’unità dell’intelletto: Averroè

Averroè, radicalizzando la teoria di Avicenna, pone nel suo Commento grande al De anima non solo l’intelletto attivo, ma anche quello possibile (o materiale) al di fuori dell’uomo. Esso è eterno e universale, come l’umanità di cui è perfezione: quando il singolo uomo pensa non fa che rendere attuale l’intelletto proprio dell’intera specie umana. Le forme intellegibili, astratte dagli oggetti della percezione sensibile grazie all’azione dell’intelletto attivo, vanno intese come principi che realizzano la capacità di conoscere propria dell’intelletto materiale universale: un’azione simile all’opera della luce, che, illuminando gli oggetti, li rende visibili. L’attività intellettuale dell’uomo non implica l’esistenza di una sostanza spirituale e immortale in ogni singolo uomo: immortale è solo l’intelletto universale. Di conseguenza, la teoria averroista dell’unità dell’intelletto comporta che l’anima vada intesa aristotelicamente come forma del corpo, e che quindi muoia con esso.

Il dibattito sull’unità dell’intelletto: lo scontro fra Tommaso e Sigieri

La dottrina averroista, che si diffonderà a Parigi intorno al 1265 a opera dei Maestri delle Arti e in particolare di Sigieri di Brabante, è nota con il nome di monopsichismo. Questa posizione si scontra con la dottrina cristiana, perché esclude ogni sopravvivenza dell’anima dopo la corruzione del corpo, ponendo piuttosto l’accento sull’immortalità del genere umano nella sua interezza. La discussione sull’unità dell’intelletto diventa ben presto un banco di prova, nel dibattito scolastico della seconda metà del Duecento, per l’assimilazione dell’aristotelismo nel quadro del sistema dei saperi cristiano. Sul tema intervengono Alberto Magno, Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino e Sigieri di Brabante. Tommaso, in particolare, contrasta energicamente l’interpretazione materialista dell’anima di commentatori antichi di Aristotele come Alessandro di Afrodisia, ma soprattutto quella di Averroè, rilanciata a Parigi da Sigieri di Brabante. Quest’ultimo, nelle Questioni sul terzo libro del De anima (1265-1270 ca.), sostiene l’immaterialità e incorruttibilità dell’intelletto, e quindi la sua autonomia dall’anima, che svolge funzioni materiali come percepire, muovere il corpo e nutrirsi. Esisterebbe quindi un intelletto unico per tutta la specie umana; esso ha bisogno delle immagini sensibili per produrre le forme intellegibili (cioè i concetti), e quindi è intrinsecamente legato al corpo per le proprie operazioni, ma rimane tuttavia una sostanza unica (distinta dal corpo) che ora astrae (intelletto attivo) ora riceve le forme intellegibili (intelletto possibile o materiale).

Secondo Tommaso, invece, l’unicità dell’intelletto (o monopsichismo) precluderebbe una attività conoscitiva autonoma degli individui, così come esclude la loro sopravvivenza alla dissoluzione del corpo. Riprendendo il commento tardo antico di Temistio (317-388), Tommaso può sostenere nel suo Unità dell’intelletto (1270) come l’errore di Averroè, e conseguentemente di Sigieri, sia quello di aver inteso come separato dal corpo l’intelletto come sostanza, mentre separata sarebbe solo, per Aristotele, l’attività dell’intelletto: è l’uomo intero, come composto di anima e corpo, che conosce e non solo l’anima. Alla fine di quello stesso anno, nel dicembre 1270, il vescovo di Parigi Étienne Tempier condannerà 13 tesi, come “errori” pericolosi per la dottrina cristiana: tra queste, la prima sarà quella per cui “l’intelletto di tutti gli uomini è uno e identico numericamente”.

Dall’antropologia greca all’immortalità dell’anima

Tommaso assume la prospettiva antropologica e psicologica di Aristotele, secondo la quale l’anima intellettiva dell’uomo, che assicura la possibilità dell’operazione del pensare o ragionare, è forma sostanziale, capace cioè di costituire come esistente e operante l’uomo; tale forma sostanziale è unica e assolve anche le funzioni dell’anima vegetativa e sensitiva.

La dottrina dell’unicità della forma sostanziale offre un apporto decisivo alla soluzione del problema dell’unità intrinseca del soggetto, la quale invece è compromessa dal dualismo proprio del platonismo; resta tuttavia da risolvere il problema di come evitare complicazioni sul versante dell’immortalità dell’anima, decisiva per l’antropologia cristiana.

LETTURE

Aristotele

Tommaso giunge all’affermazione della prerogativa dell’anima umana di sopravvivere alla dissoluzione del corpo, che pure è l’organo deputato allo svolgimento delle sue attività formali, argomentando la non necessità per l’anima di servirsi del corpo come organo quanto all’attività intellettiva; instaura perciò un percorso volto a dimostrare che l’anima, oltre a essere forma sostanziale, è forma sussistente, possiede cioè un essere autonomo, come risulta dal fatto che essa compie delle operazioni indipendentemente dal corpo, quali la conoscenza che l’anima può avere di tutti i corpi, la conoscenza dell’universale e l’autocoscienza. Essendo forma pura, poiché nelle operazioni ricordate non resta vincolata agli organi corporei, se ne postula l’indipendenza ontologica, e pertanto si esclude che l’anima intellettiva debba corrompersi con la corruzione del corpo.

La tesi della “sussistenza” dell’anima dell’uomo, unica forma sostanziale del corpo, esplicita la valenza dell’anima non solo nella sua funzione di “mente”, di principio dell’intendere, ma altresì nella sua funzione metafisica. L’anima è principio ontologico, sulla base di un’analogia di forma tra l’operazione del conoscere e l’essere del soggetto conoscente, analogia esplicitata dall’adagio scolastico: operari sequitur esse, ossia “l’operare dipende dall’essere”. La connessione tra ordine operativo e ordine ontologico, con la precedenza del secondo sul primo, poggia sia sulla concezione della forma come principio di trasmissione dell’essere, sia sull’assunzione dell’essere come principio di attività.

Felicità terrena e beatitudine eterna

Tutti gli uomini convengono nel tendere all’ultimo fine, in quanto tutti desiderano la propria felicità o la propria perfezione: in queste nozioni, di felicità o di perfezione, è inclusa di diritto la nozione di fine ultimo come del bene pieno, capace di conferire la felicità o la perfezione, non esistendo il quale verrebbe meno la nozione stessa di felicità o perfezione nei gradi parziali. Questa ordinazione finalistica suprema determina tutte le scelte etiche dell’agire umano, partendo dalle virtù morali, già individuate da Aristotele, e estendendosi alle virtù soprannaturali (fede, speranza e carità), sulle quali si fonda la morale cristiana.

Se in generale la felicità è in connessione con il fatto che il desiderio si acquieta con il raggiungimento del bene desiderato, che produce diletto o piacere, questa esperienza di diletto è massima quando si tratta del raggiungimento del fine ultimo, del bene sommo, capace di saziare totalmente e definitivamente il desiderio. Si prospettano perciò per l’uomo due distinte specie di felicità: quella terrena, conseguente al raggiungimento di beni finiti, e quella eterna, derivante dal bene sommo. La felicità terrena e imperfetta rientra sempre nella specie di felicità dell’uomo, dotato di intelletto e volontà; già Aristotele aveva fissato nell’aspirazione della mente dell’uomo alla conoscenza totale e perfetta delle realtà semplici il tratto caratteristico della felicità umana. Ma l’uomo non è solo intelletto e, dopo aver distinto tra l’azione transitiva, che passa nella materia esterna (facere), e l’azione immanente, che rimane in chi compie l’azione (agere), Tommaso prospetta l’apertura infinita che connota il campo dell’attività umana, poiché l’uomo si caratterizza per il complesso ragione-mani: “l’anima intellettiva, capace com’è di comprendere gli universali, ha una potenza che si estende a infiniti oggetti”; possedendo per natura la ragione e le mani, “l’uomo può prepararsi strumenti di una varietà infinita, e in ordine a effetti infiniti” (Summa Theologiae, I, 76, 5, ad 4).

Tommaso d'Aquino e l'eternità del mondo

L’idea di una eternità del mondo era considerata una pericolosa eresia: infatti, se il mondo fosse eterno allora non ci sarebbe più bisogno di un Dio creatore, e la Bibbia avrebbe mentito quando diceva “In principio Dio creò il cielo e la terra”.

Tommaso non può asserire che il mondo sia eterno, ma nel suo tentativo di conciliare fede e ragione compie nel De aeternitate mundi una operazione quasi spericolata: ragionando secondo onestà e secondo logica, senza farsi influenzare dalla sua fede, arriva a una conclusione sconvolgente. Egli crede a un mondo creato perché glielo lo dice la rivelazione, ma filosoficamente non può dimostrare che il mondo non sia eterno. E siccome presumere che il mondo esista da sempre, senza che debba la sua esistenza a qualcosa che possiede l’essere in massimo grado è – sostiene Tommaso – errore abominevole anche per un filosofo, egli tenta una sua soluzione. Infatti sostiene che una cosa è dire che il mondo dura da sempre nel tempo e una cosa dire che dura da sempre per natura.

Tutte le cose di questo mondo, per esempio un fiore, nascono perché nella materia preesistente esse sono in potenza, poi sopraggiunge la forma-fiore e sboccia il fiore come sostanza. Se dunque Dio avesse dovuto imporre le varie forme su una materia preesistente questo significherebbe che il mondo, come materia informe, ovvero pura possibilità, esisteva prima del suo atto creatore, il che è impossibile. Tuttavia Dio ha creato gli angeli senza che ci fosse materia preesistente (infatti l’angelo non ha materia ed è pura forma), quindi non è necessario che Dio crei da una materia preesistente. Dio, allora, può avere creato qualcosa che era stato da sempre? Si dovrebbe sostenere che ciò non è possibile. Se prima il mondo non c’era e poi Dio l’ha creato, allora il mondo è nato dopo il gesto creatore di Dio.

Ma questo è vero secondo il modo di pensare di noi uomini, abituati a vedere la sequenza delle cause e degli effetti che si dispiegano nel tempo: prima c’è il calcio e dopo la pietra rotola per la pianura. Ma ci sono cause che non precedono il loro effetto in termini di durata nel tempo: per esempio la luce, che è sì effetto del sole, ma nel preciso momento in cui appare il sole, c’è la luce. Parimenti il fuoco è certamente causa del calore, ma il calore appare nel preciso istante in cui appare il fuoco. Oppure si immagini un piede che dall’eternità abbia impresso la sua orma nella sabbia, nel senso che non prima ci fosse il piede e poi qualcuno lo abbia posato sulla sabbia, ma che il piede sin dall’eternità sia nato come piede-sulla-sabbia. La sua orma sarebbe effetto del piede, ma non sorgerebbe dopo che il piede si è impresso sulla sabbia, bensì apparirebbe nel momento stesso in cui apparisse il piede.

In questi casi il rapporto tra causa ed effetto, movente e mosso, necessario e contingente, e così via, non dovrebbe essere visto come durata nel tempo, come il prima e dopo di una clessidra. Il tempo è un incidente del mondo, ma non ha nulla a che fare con Dio, che è eterno.

È vero che, se Dio ha deciso che il mondo esista, ciò è dipeso da un moto della sua volontà. Ma non è necessario che un atto della volontà preceda il suo effetto nel tempo. Immaginiamo che Dio a un certo momento abbia ritenuto opportuno creare il mondo. Se si ammette che il mondo sia una perfezione, Dio come essere perfetto sarebbe restato per una eternità privato da questa perfezione e si sarebbe deciso solo dopo a crearla? E’ impossibile.

Dunque Dio potrebbe aver voluto il mondo sin dall’eternità. Questo sembra cozzare contro l’obiezione che Dio ha creato il mondo ex nihilo, dal niente. Ma dire che lo ha creato dal niente non significa che prima ci fosse niente e poi ci sia stato il mondo. Se fosse stato così, questo niente sarebbe stato eterno, e in qualche modo si sarebbe dovuto decidere se veniva prima o dopo Dio. Creare dal niente non significa che prima c’era il Niente e dopo qualcosa, come se il Niente fosse qualcosa che viene prima di qualcosa d’altro. Creare dal niente significa che ogni cosa creata riceve il suo essere da altro, senza cui non sarebbe niente, non esisterebbe. Dio ha creato le cose ex nihilo certamente, ma non post nihil, (ossia “dopo un niente preesistente”). E così il mondo riceve il suo essere da Dio, sua causa necessaria, ma coeterna, senza che si debba pensare che prima del mondo ci fosse qualcosa di eterno che si chiamava il nulla. Non è che l’aria sia luminosa perché prima del sole non era nulla. È che senza il sole l’aria non sarebbe niente, non esisterebbe neppure.

Né tiene l’obiezione che se il mondo esistesse da sempre ci sarebbe una infinita quantità di anime, in paradiso o all’inferno. Il mondo può essere esistito dall’eternità senza gli uomini.

Pertanto dal punto di vista filosofico non si può negare l’eternità del mondo. Si crede che il mondo non fosse eterno solo per ragioni di fede.

L’uomo e la natura

Rispetto alle linee di tendenza dei suoi predecessori, Tommaso rivaluta il rapporto uomo/natura: non c’è traccia del pessimismo di quanti vedevano nell’impegno lavorativo soltanto il risultato di una punizione, né della diffidenza nei confronti del mondo naturale, insita in ogni visione manichea e dualistica. Affiorano pienamente tutti gli stimoli culturali che hanno portato a un rinnovamento della visione del contesto naturale in cui l’uomo opera, in consonanza con le novità fondamentali registrate sin dagli inizi del secolo XIII. La stessa visione che si ritrova nella celebrazione degli elementi presenti nel Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, e quella derivante dalla visione scientifica del cosmo contenuta nei libri naturali (Fisica, Metafisica, Sull’anima) di Aristotele, che sostituisce sia la cultura del simbolismo mistico, sia quella fantasiosa dei lapidari e dei bestiari diffusi nell’alto medioevo.

ESERCIZIO

E16: Tommaso

LETTURE

Le enciclopedie medievali come modelli del sapere