2. Guglielmo di Ockham

Andrea da Firenze, La Chiesa militante e trionfante, Affresco, 1335 ca., Firenze, Chiesa di Santa Maria Novella, Cappellone degli Spagnoli

2.1 Vita di un teologo indipendente

Nato probabilmente nella contea del Surrey, in Inghilterra, intorno al 1288, Guglielmo di Ockham è già frate minore francescano nel 1306 e studia all’università di Oxford, dove si avvia alla carriera di magister in teologia. Qui commenta i libri delle Sentenze di Pier Lombardo negli anni 1317-1319. Viene poi mandato a insegnare filosofia nello studio generale dell’ordine francescano a Londra; di questo periodo rimangono i commenti alle opere logiche e alla Fisica di Aristotele, oltre alla sua più importante opera di logica, la Summa logicae. Nel 1324 Ockham è convocato alla corte papale di Avignone per rispondere alle accuse di eresia; vi trascorre quattro anni in attesa che l’apposita commissione esamini le proposizioni incriminate. È probabile che ad Avignone si sia dedicato alla stesura degli ultimi due libri di Quaestiones quodlibetales. All’inizio del 1328 incontra Michele da Cesena, ministro generale dell’ordine, anch’egli ad Avignone per rispondere dell’accusa di eresia che il pontefice Giovanni XXII aveva loro rivolto nel corso della disputa sulla povertà dell’ordine francescano. Nel maggio 1328, valutati i rischi di una prolungata permanenza ad Avignone, Michele e Guglielmo fuggono dalla corte papale e si rifugiano presso l’imperatore Ludovico il Bavaro a Pisa. Nel 1330 lo seguono a Monaco di Baviera, assieme a Marsilio da Padova. Nel 1331, il Capitolo generale dei francescani espelle dall’ordine Michele da Cesena e i suoi seguaci. Alla corte imperiale, Ockham compone numerosi libelli e trattati di carattere polemico e di argomento ecclesiologico (cioè relativo a origine, costituzione, caratteri e finalità della Chiesa) e politico, tra i quali l’Opus nonaginta dierum, il Breviloquium, il Dialogus e le Octo quaestiones de potestate papae. Muore probabilmente nel 1347, alla vigilia dell’epidemia di peste nera che sconvolgerà l’Europa.

LETTURE

Gli ordini religiosi

Un mondo di individui

Il mondo per Ockham è un universo contingente, costituito da sostanze singolari e individui singoli. Gli atti mentali con i quali tale mondo viene conosciuto sono qualità soggettive dell’anima e concetti intesi come accidenti mentali e termini linguistici. Le prime e le principali cose che si conoscono sono dunque gli individui singoli, i quali vengono colti dalla mente in modo diretto, cioè attraverso una conoscenza che è indimostrabile, naturale e che non deriva da altre conoscenze precedenti; tale forma di conoscenza diretta è definita notitia intuitiva. Anche Giovanni Duns Scoto fa uso di questa nozione per spiegare come l’uomo possa conoscere direttamente degli oggetti reali.

ESERCIZIO

E5: Guglielmo di Ockham

LETTURE

Giovanni Duns Scoto

Ma nonostante Ockham risenta della definizione di Scoto, la sua posizione non potrebbe essere più distante. Netto infatti è il rifiuto che Ockham oppone nei confronti di ogni “natura comune”, o realtà non singolare, che giustifichi e permetta di stabilire una somiglianza tra due cose singole. Per Ockham gli individui vengono conosciuti proprio a partire dalla loro singolarità. Non solo: attraverso gli atti mentali non si ricava, tramite un processo di astrazione, un concetto universale; secondo Ockham, i concetti sono gli atti mentali stessi, individuali, con i quali l’intelletto ha una conoscenza diretta delle cose. Dato che questi concetti sono identificati con i termini di un linguaggio mentale, avremo quindi dei termini mentali. Essi vanno a formare proposizioni che stanno al posto degli oggetti del mondo, sostituendoli nella mente dell’uomo e permettendogli di pensare e di parlare in modo vero, stabile e universale di cose che, per loro natura, sono mutevoli e individuali. Sarebbe tuttavia un grave errore, per Ockham, ritenere che i concetti universali abbiano una qualche realtà differente da quella dei termini che li esprimono; un errore che deriva dalla pretesa di attribuire una realtà autonoma ai termini del linguaggio, che sono piuttosto dei modi che permettono di costruire i discorsi con cui l’uomo parla delle cose che conosce. Ma si tratta appunto di strutture linguistiche, e non di cose. Prendiamo il caso della somiglianza tra due cose bianche: “Dio”, scrive Ockham, “non può produrre due cose bianche senza produrre due cose simili, in quanto la somiglianza è le stesse due cose bianche”. Tra due cose bianche simili non si può porre l’esistenza di una “bianchezza” comune, e solo le due singole cose bianche esistono e sono conoscibili; così come se non vi fossero servi non vi sarebbe la servitù.

Il pensiero politico fra XIII e XIV secolo

È attorno al 1260 che Gugliemo di Moerbeke porta a compimento la traduzione della Politica di Aristotele: l’importanza di questa data non può essere sottovalutata. Se i temi affrontati restano quelli consueti delle politica medievale, cambia tuttavia il modo di impostarli visto l’impianto sistematico che emerge dai testi del filosofo. Di contro all’impostazione agostiniana che vede nello Stato una sorta di “male necessario”, con Aristotele si impone il carattere naturalmente sociale dell’uomo, cui corrisponde la naturalità delle istituzioni politiche.

Pagina da un manoscritto redatto in Italia che raccoglie tre opere di Aristotele tradotte da Guglielmo di Moerbeke, 1368, Philadelphia, University of Pennsylvania, Schoenberg Collection

Tommaso d’Aquino ed Egidio Romano

Sono questi i temi che vengono ripresi da Tommaso d’Aquino nel De regimine principum (incompiuto e integrato da Tolomeo da Lucca): l’uomo fa naturalmente parte di un gruppo perché non è in grado di procurarsi da sé i mezzi per vivere bene. La società esiste per il perseguimento del bene comune e la politica ne rappresenta il naturale compimento; una volta appurata la naturale tendenza degli uomini a stringere rapporti sociali, deve esserci anche un principio direttivo che organizza la società e la indirizza verso il bene sommo, che è Dio stesso. Da qui l’idea di un diritto di natura che va inteso come la partecipazione delle creature umane alla legge eterna voluta da Dio.

Tommaso presenta quattro tipi di leggi. La “legge eterna” coincide con la saggezza divina e con lo stesso ordine della creazione. La “legge naturale” è il riflesso della ragione divina nel creato e si rintraccia nella tendenza dell’uomo a cercare il bene e rifiutare il male; la stessa attitudine degli uomini alla vita sociale e l’amore per il sapere (altro importante motivo aristotelico) ne sono ulteriori segni. La “legge divina” è la rivelazione delle verità del cristianesimo. La “legge umana”, infine, include tutte le forme del diritto positivo, vale a dire la legge dello Stato (o ius civile) e l’insieme degli accordi che regolano le relazioni tra Stati (ius gentium, quello che noi chiameremmo “diritto internazionale”).

Diversa è la prospettiva di Egidio Romano (1243 ca.-1316): benché nel trattato De regimine Principuum, dedicato al re di Francia Filippo il Bello, egli argomenti, in linea con la Politica di Aristotele, a favore del carattere naturale della società umana e quindi dello Stato, nel suo De ecclesiastica potestate troviamo l’affermazione forte della supremazia papale in nome della pienezza dei suoi poteri (plenitudo potestatis) e dell’origine di ogni potere politico esclusivamente dalla grazia divina.

LETTURE

Tommaso d'Aquino

Dante e la Monarchia

Di taglio aristotelico, con qualche venatura averroista, è invece la posizione di Dante Alighieri che con lo scritto sulla Monarchia si inserisce nel dibattito circa la superiorità del potere temporale o di quello spirituale, sostenendo la loro coesistenza autonoma: il potere deriva a un tempo dal popolo e da Dio, che ha conferito direttamente autorità all’imperatore; ne consegue che il sovrano è superiore ai sudditi, ma a sua volta suddito della legge, benché non suddito del pontefice. L’ultimo libro della Monarchia è dedicato alla confutazione della derivazione mediata del potere imperiale da quello papale. Dante considera criticamente due esempi, la donazione di Costantino e il passaggio dell’impero a Carlo Magno: la prima è da considerarsi illegale in quanto l’imperatore non aveva facoltà di alienare l’impero, e lo stesso vale per il secondo caso, in quanto il papa, non avendo mai detenuto il potere imperiale, non ha facoltà di conferirlo ad altri.

LETTURE

Dante e la filosofia

Il Defensor Pacis di Marsilio da Padova

Di impianto marcatamente aristotelico è anche il Defensor pacis di Marsilio da Padova (1280 ca.-1342 ca.): nella propria opera, che analizza le cause delle discordie civili e dei disordini alla ricerca dei rimedi, Marsilio vede addirittura un’integrazione della Politica di Aristotele. Lo Stato è aristotelicamente definito come un organismo nel quale le parti cooperano per il mantenimento del tutto: gli squilibri sorgono allorché una di queste parti non esercita la propria funzione.

Marsilio distingue due tipi di leggi: la “legge divina”, ossia il comando diretto di Dio la cui sanzione avrà luogo nella vita ultraterrena, e la “legge umana”. Quest’ultima è emanata da un legislatore che è o il popolo, o il complesso dei cittadini, o la parte prevalente (pars valentior, intesa in termini sia quantitativi che qualitativi), che prende decisioni e comanda in una assemblea generale.

Convinto dell’inutilità delle questioni teologiche nella definizione dei problemi terreni, egli finisce con il concepire la Chiesa come una qualunque organizzazione politica che sta accanto allo Stato e non può esercitare alcun controllo su di esso; lo stesso pontefice non può aspirare a una superiorità rispetto ai vescovi. In analogia alla sua considerazione dello Stato, in cui il legislatore è sottoposto alla legge, Marsilio sostiene la posizione subordinata del papa rispetto al concilio dei vescovi, che è l’autentico equivalente della pars valentior del popolo nello Stato laico.

La riforma della Chiesa: Ockham e Wyclif

Su posizioni altrettanto critiche nei confronti del ruolo politico della Chiesa e del papato si muove anche Guglielmo d’Ockham, contemporaneo di Marsilio (e come lui avversario di Giovanni XXII) e sostenitore dell’imperatore Ludovico il Bavaro. Benché distante dalle posizioni di Ockham, anche l’inglese Giovanni Wyclif (1328-1384) persegue un progetto di riforma della Chiesa. Lo Stato va inteso come corpo autonomo rispetto a qualsiasi ulteriore potere e la natura del magistero ecclesiastico è esclusivamente spirituale e non temporale. La Chiesa è intesa da Wyclif non come collettività dei fedeli ma come unità indivisibile: le divisioni e le gerarchie della chiesa romana sono un tradimento del significato autentico della fede cristiana, tanto che il riformatore inglese si spinge ad affermare l’inutilità del papato nell’economia della salvezza.

Papa Giovanni XXII con i suoi cardinali, XV sec., Milano, Biblioteca Nazionale Braidense

Wyclif è anche promotore del movimento di riformatori noti come “lollardi”. Sostenitori della reciproca autonomia di Chiesa e società e dell’unità della Chiesa fondata esclusivamente sugli insegnamenti della Bibbia, i lollardi e il riformatore inglese saranno oggetto di persecuzioni da parte delle autorità ecclesiastiche e politiche: nel 1377, cinquanta tesi di Wyclif saranno condannate da papa Gregorio XI.

2.2 Logica, teologia e contingenza

Il “rasoio” di Ockham

Una rigorosa analisi logica e linguistica ha dunque per il filosofo inglese il compito di ricondurre un’inutile proliferazione di problemi filosofici, teologici e politici a un principio di parsimonia ontologica ed epistemologica. Si tratta dell’applicazione regolativa del cosiddetto “rasoio di Ockham”: il principio, che pure non appartiene come formulazione a Ockham, nella storia del pensiero è diventato una sorta di etichetta che identifica il filosofo e teologo francescano, noto per la sua acribia come Venerabilis Inceptor (“venerabile iniziatore” di un nuovo modo). Diversamente formulato nelle opere di Ockham (dal celebre frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora, “inutile fare con più, ciò che può essere fatto con meno” a nulla pluralitas est ponenda sine necessitate, “non si devono porre più cose senza necessità”), in filosofia il principio del rasoio è invocato ogniqualvolta si sia in presenza di, o si richieda, un intervento di semplificazione epistemologica dei problemi e/o di riduzione delle entità concettuali. Più di uno studio sul pensiero di Ockham ha rilevato come il rasoio logico, come tutte le etichette, abbia una certa appropriatezza che deriva dal fatto che le conclusioni metafisiche di Ockham sono coerenti con una filosofia che assuma tale principio come proprio fondamento.

L’importanza dell’analisi semplificatrice del linguaggio si comprende tuttavia solo all’interno della concezione teologica di Ockham. Egli pone al centro del creato, costituito dalle singole creature, l’azione volontaria e sommamente semplice di un Dio onnipotente. Nei suoi riguardi, l’ordine del mondo è sì privo delle proprietà in grado di fornire fondamenti necessari alla conoscenza, ma proprio da questa apparente debolezza trae forza il pensiero di Ockham. Egli affida alla capacità dei singoli uomini, credenti “in cammino” (viatores) verso la beatitudine celeste, la responsabilità terrena delle proprie azioni. Tali azioni, infatti, si attuano in un mondo nel quale il carattere contingente degli eventi non solo non determina l’abbandono delle creature all’onnipotenza divina, ma anzi consente loro di orientare le singole scelte.

LETTURE

Il dibattito sull’infinito nel XIII e XIV secolo

Teorie del segno

Logica e analisi del linguaggio costituiscono dunque il fondamento del pensiero filosofico di Ockham. La Summa logicae di Ockham presenta una tradizionale tripartizione: la prima parte riguarda i termini, la seconda le proposizioni e la terza le argomentazioni. Per comprendere la filosofia del linguaggio di Ockham bisogna partire dalla definizione della nozione di “segno”; vi è per Ockham una duplice accezione del termine segno, una più generale e di natura inferenziale e una strettamente legata a una funzione linguistica e significativa: “in un modo [il termine ‘segno’] indica tutto ciò che una volta appreso fa conoscere qualcos’altro, sebbene non faccia pervenire la mente alla prima conoscenza di qualcosa, come è stato spiegato altrove, ma a una conoscenza attuale che viene dopo una conoscenza abituale. E la parola significa naturalmente in questo modo, come qualunque effetto significa la sua causa, come anche l’insegna con un circolo davanti alla taverna indica il vino. Ma in questo contesto non parlo del segno secondo un’accezione così generale. In un altro modo si intende per ‘segno’ ciò che fa conoscere qualcosa ed è destinato a supporre per quella stessa cosa (natum est pro illo supponere) o per essere aggiunto a tale segno in una proposizione […]. E considerando il vocabolo ‘segno’ secondo tale accezione la parola come suono vocale non è segno naturale di nulla” (Summa Logicae I).

La seconda accezione di segno è quella che Ockham considera centrale per la costruzione della propria filosofia del linguaggio. È in questo ambito che trova compiuta espressione la teoria della suppositio, uno degli aspetti più interessanti e caratteristici della logica di Ockham. La suppositio terminorum è l’uso significativo di un termine che sta, in una proposizione, al posto di qualcosa cui esso si riferisce; ne è un esempio il caso dell’uomo nella proposizione elementare “Socrate è un uomo”. Il carattere principale della funzione conoscitiva primaria del segno consiste quindi nello “stare per” (in latino supponere pro) il proprio significato in modo naturale, cioè produrre una conoscenza nuova, accrescendo in tal modo il sapere dell’uomo, senza dipendere da alcun contenuto precedente. Il segno in senso proprio, quindi, non coincide in alcun modo con le parole di una qualsiasi delle lingue esistenti, quanto piuttosto con i termini mentali (o concetti), che non appartengono ad alcuna lingua ma che costituiscono una forma di linguaggio mentale. Che il concetto sia un segno non è una tesi nuova; ciò che rappresenta un’autentica novità è l’idea che i concetti, al pari delle parole scritte o espresse verbalmente, costituiscano un vero e proprio linguaggio, dotato di una sintassi e di una semantica proprie.

TESTO

T3: Guglielmo di Ockham, La suppositio

TESTO

T4: Guglielmo di Ockham, La definizione di segno

2.3 Ontologia e linguaggio

Per Ockham suoni linguistici e concetti rappresentano due sistemi di significazione distinti ma connessi da un rapporto gerarchico: i concetti sono i segni primi e principali delle cose per le quali stanno, mentre i suoni linguistici e, in subordine, i grafi delle parole scritte, le significano solo in dipendenza da quello che i concetti significano. Al punto che se questi cambiassero il proprio significato – ipotesi non esclusa dal campo delle possibilità aperte all’intervento divino – cambierebbe anche quella dei corrispondenti suoni linguistici.

TESTO

T2: Guglielmo di Ockham, Termini scritti, orali e mentali

Oltre ai termini che stanno direttamente per qualcosa e solo per esso (i cosiddetti “termini assoluti”), esistono infatti altri termini (detti “connotativi”) che derivano da essi e, pur assumendo un significato proprio, mantengono in qualche modo anche quello dei termini primitivi. È il caso dei termini detti “paronimi”: da “forza” deriva “forte”, termine che, se da un lato significa tutti gli individui dotati di una certa qualità, consignifica (o connota) anche quella qualità (ovvero ciò che li rende forti).

Diversamente da come si potrebbe essere portati a pensare, la distinzione tra termini assoluti e connotativi non coincide con quella tra termini astratti e concreti. Infatti, se con termini di qualità (come “forza” o “bianchezza” rispetto a “forte” o “bianco”) c’è effettivamente coincidenza, con quelli di sostanza (come “umanità” rispetto a “uomo”) vale esattamente il contrario: è il termine astratto (connotativo), in questo caso “umanità”, che deriva da quello concreto (assoluto), cioè “uomo”.

La distinzione tra i due tipi di termini rimanda a precise scelte in campo filosofico-linguistico e ontologico: Ockham si oppone decisamente a quelle filosofie del linguaggio che fanno corrispondere troppo strettamente enti e distinzioni ontologiche alle entità e alle distinzioni linguistiche, come nel caso delle teorie realiste degli universali. Chi aderisce a queste filosofie finisce per spiegare il funzionamento del linguaggio facendo ricorso a più entità di quante siano necessarie. Per Ockham, ciò comporta in primo luogo l’eliminazione di ogni entità universale o comune; in secondo luogo, l’eliminazione delle relazioni, intese come entità che uniscono realmente gli individui e si aggiungono ad essi (la relazione di somiglianza, per esempio, che si aggiunge agli individui con la medesima qualità); infine, le quantità e altre presunte entità come il tempo o il movimento. Secondo Ockham, ciò che esiste è individuale e cade o nella categoria di sostanza o in quella di qualità. Gli universali, così come le relazioni, le quantità e le qualità concrete, sono solo termini o concetti.

I limiti della teologia razionale in Ockham

In ambito teologico, Ockham sostiene la netta distinzione tra dato razionale e dato rivelato. Dio non rivela all’uomo verità che l’uomo già conosce o che può conseguire utilizzando la ragione, intesa come lo strumento datogli da Dio per conoscere la verità. Se Dio ha scelto di rivelare alcune verità all’uomo, ciò significa che l’uomo da solo non poteva raggiungerle, poiché Dio non opera inutilmente. Data l’eterogeneità radicale tra fede e scienza, ne consegue che le verità di fede non possono diventare oggetto di dimostrazione razionale, in quanto per poter dimostrare un articolo di fede occorrerebbe renderlo evidente. Dal momento che generalmente le verità di fede sono quelle in cui Dio funge da soggetto, ne deriva che, per poter acquisire l’evidenza di tali proposizioni, l’uomo dovrebbe essere in grado di formarsi un concetto semplice proprio di Dio. Ciò però è impossibile, in quanto Dio è al di là della conoscenza intuiva. Nella loro condizione storica, gli uomini non hanno un concetto essenziale di Dio, ma solo una sua rappresentazione nominale.

A proposito delle verità rivelate non si possono elaborare dimostrazioni che impongono l’assenso incondizionato, ma si possono formulare esclusivamente delle argomentazioni persuasive, ossia dei ragionamenti probabili. Ciò impedisce a Ockham di accettare le prove dell’esistenza di Dio così come alcune verità considerate acquisibili razionalmente, quali gli attributi divini o l’immortalità personale dell’uomo. La ragione umana può solo arrivare all’affermazione della trascendenza, cioè a un discorso limitato alle condizioni esistenziali dell’uomo. La teologia razionale può quindi elaborare solo un discorso limitato e imperfetto su Dio, avvertendo la ragione di non andare oltre le sue possibilità nel discorso teologico: quello che essa scopre di Dio è davvero ben poca cosa rispetto a quanto Dio rivela di se stesso.

Il Dio dei filosofi non è il Dio cristiano della rivelazione, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non a caso, Ockham richiama a più riprese l’onnipotenza divina distinguendo tra potenza assoluta e potenza ordinata di Dio: si sottolinea, in tal modo, come l’ordine reale non coincida perfettamente con l’ordine ideale. Ossia l’universo attuale, caratterizzato dalla contingenza, non esaurisce tutta la capacità divina: Dio può fare molte cose, sebbene non tutte esistano realmente.

Conoscenza e linguaggio mentale

La strategia di fondo seguita da Ockham è quella di costruire la propria teoria della conoscenza in stretta analogia con quella delle proposizioni. I concetti, come si è detto, corrispondono ai termini semplici del linguaggio verbale, coi quali condividono la proprietà della suppositio. Ma se i termini del linguaggio verbale sono di natura convenzionale, non è così per i concetti, cioè i termini del linguaggio mentale, che sono invece primari e sono identificati da Ockham con gli atti conoscitivi stessi. La relazione che lega i concetti alle cose è per Ockham duplice: da un lato, essi assomigliano alle cose che significano e, dall’altro, ne sono un effetto. È questa duplice relazione a fondare, dal punto di vista teorico, il rapporto di significazione naturale che lega i concetti/termini alle cose individuali. Il concetto di un particolare cavallo bianco è equivalente, infatti, al singolo atto di pensare a quel cavallo ed esprime naturalmente il termine mentale che sta al posto del cavallo reale (“suppone” per esso) nella proposizione “c’è un cavallo bianco”. L’adozione della tesi dell’identità tra concetti e atti mentali di comprensione delle realtà individuali, presuppone una concezione del rapporto conoscitivo tra uomo e realtà diretto e non mediato da alcun tipo di filtro.

ESERCIZIO

E6: Guglielmo di Ockham

Potenza assoluta e potenza ordinata di Dio

La riflessione teologica medievale ha nell’onnipotenza divina uno dei temi più discussi e affascinanti; esso deve la sua specifica originalità anche al fatto di essere la storia di un argomento che diventa strumento d’indagine per altri argomenti filosofici. All’inizio la discussione concerne l’onnipotenza e in particolare la relazione tra volontà e potenza/impotenza di Dio: in questa direzione si muovono filosofi come Pier Damiani, Anselmo, Abelardo.

TESTO

T5: Guglielmo di Ockham, Potenza assoluta e potenza ordinata

Potenza assoluta e potenza ordinata

A partire dal XIII secolo la storia della divina onnipotenza si trasforma nella distinzione tra potentia absoluta e potentia ordinata. Codificata per la prima volta in Ugo di Saint-Cher (morto nel 1263) e Alessandro di Hales, la distinzione diventa poi di uso comune, discussa nelle distinzioni 42-44 delle Sentenze di Pier Lombardo. Con potentia absoluta si intende una riserva infinita di potere divino, mentre con potentia ordinata si fa riferimento a un potere che viene riconosciuto nell’ordine al quale Dio dà origine e nelle possibilità che mette in atto. Essi vanno intesi non come due poteri in Dio, ma come due modi di parlare della potenza divina: il primo in modo puramente logico, l’altro ponendosi nella prospettiva di ciò che Dio ha scelto e sceglie effettivamente di fare.

Dai due modi ai due poteri

Sul volgere del XIII secolo è possibile isolare due grandi categorie interpretative della potentia divina: secondo la prima il potere assoluto di Dio descrive una capacità di volere molte possibilità, mentre il sistema ordinato riflette le scelte effettive della volontà divina; la seconda interpretazione è quella nella quale il sistema ordinato riflette la scelta divina di un ordine abituale, ma il potere assoluto di Dio riflette la sua capacità di sospendere tale ordine nel caso in cui volesse agire al di fuori di esso.

Questa linea, che sarà in parte rielaborata da Giovanni Duns Scoto, ha radici giuridiche: la distinzione infatti viene applicata anche per definire il ruolo del potere papale. Se da un lato il papa deve attenersi alle leggi della Chiesa, dall’altro egli gode della plenitudo potestatis, cioè una forma di potere assoluto grazie alla quale alcune leggi possono essere sospese per il bene della Chiesa stessa.

Giovanni Duns Scoto e gli ordini del mondo

Il concetto di potenza assoluta come modo di agire da parte di Dio e non solo come pura possibilità di scelta logica è impiegato, seppure in modo originale, anche da Giovanni Duns Scoto.

Per Scoto, la potenza assoluta coincide con l’ordine attuale delle cose, che Dio deve seguire solo in relazione a questo particolare ordine da lui scelto (potentia ordinata). Ma Dio potrebbe agire, e aver agito, in modo diverso: il decreto divino non è necessario ma trascende l’ordine della legge creata, è libero ed è sempre logicamente possibile una scelta alternativa a quella che Dio ha effettivamente preso. Cionostante, ogni azione deve necessariamente entrare in un ordine il quale, per quanto contingente, è giusto e buono, proprio in quanto liberamente scelto da Dio.

Ockham: potentia absoluta, tempo e controfattuali

Altra interpretazione fondamentale della distinzione è quella di Ockham. Secondo uno dei suoi più autorevoli interpreti, William Courtenay, Ockham fa propria la posizione tradizionale, quella cioè che fonda la distinzione sui due modi di intendere lo stesso potere. Se Dio decide di agire, deve agire de potentia ordinata. Mentre il potere assoluto divino è il potere di poter agire diversamente, e non il potere di provocare una radicale e improvvisa sostituzione di un ordine con un altro.

La tesi tradizionale è strettamente associata alla concezione della conoscenza divina del tempo. Dio, che vive in un eterno presente, conosce tutti gli eventi situati nel tempo come presenti ed esistenti. Ne segue che gli eventi che sono adesso presenti avrebbero potuto essere diversamente, ma essendo ora, proprio in questo momento, essi non possono essere diversamente da come sono. Dunque il potere assoluto di Dio coincide con l’ipotesi che Dio avrebbe potuto realizzare qualcosa di diverso, ma non è il potere di rendere ciò che è differente da ciò che è. Ora, le leggi ordinate da Dio possono cambiare, altrimenti, se la conservazione dello stato attuale del mondo fosse necessaria, la creazione non sarebbe un esercizio libero della volontà divina. Anche Ockham crede che Dio potrebbe aver operato diversamente e che quello che Dio sta facendo nel momento presente non possa essere modificato; ma il futuro è aperto e disponibile all’applicazione della potenza assoluta divina. Esso cioè è il potere di fare tutto ciò che non include contraddizione.

Come per Duns Scoto, anche per Ockham potenza assoluta e potenza ordinata sono inseparabili. La capacità divina di fare più di quanto Dio vuole fare significa per Ockham che Dio ha il potere, nel futuro, di mettere da parte il sistema ordinato di leggi che governa il presente e di sostituirlo con un altro ordine. Per questo, non è possibile agire de potentia absoluta direttamente sul mondo: in ogni momento del tempo dato, l’ordine posto rimane; solamente il futuro contingente porta con sé la possibilità che in un altro successivo momento del tempo il potere assoluto divino possa rendere possibile un altro sistema di leggi.

Dopo Ockham la distinzione diventa sempre più uno strumento di analisi di argomenti teologici e filosofici, si allontana dal riferimento a Dio e si concentra sull’uomo e la natura, oggetto dell’azione divina. Tale era intesa dai cosiddetti “dottori dell’infinito”, quale ad esempio Gregorio da Rimini (1300 ca. - 1358).

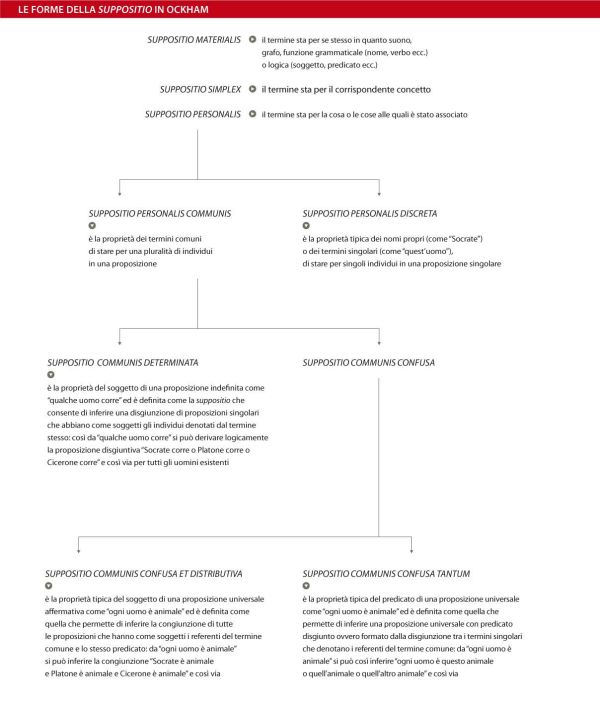

Le forme della suppositio in Ockham

La teoria della suppositio terminorum formulata da Ockham permette di definire le condizioni di verità di tutti i tipi di proposizioni categoriche (aventi cioè la forma: soggetto + copula + predicato) attraverso la loro riduzione a congiunzioni o disgiunzioni di proposizioni singolari. Per Ockham un termine può stare (supponere) al posto di qualcosa solo all’interno di una proposizione: un termine isolato dalla proposizione non possiede la capacità di stare per qualcosa, quindi – a rigore – non è neppure significativo.

Il filosofo francescano costruisce un’articolata classificazione delle forme di suppositio, che si può sintetizzare come nello schema che segue.

ESERCIZIO

E10: Guglielmo di Ockham

2.4 Intuizione e astrazione: la conoscenza dell’individuale

Ockham elimina ogni entità che possa fungere da intermediario tra l’intelletto e la realtà: un aspetto che emerge con maggiore chiarezza con l’adozione della teoria dei concetti come atti intellettivi. È in questo quadro che occorre inserire la ridefinizione ockhamista della distinzione fondamentale, già operata da Duns Scoto, tra conoscenza intuitiva e astrattiva. Per Ockham, infatti, entrambe sono conoscenze semplici, cioè non proposizionali, ma si differenziano per la capacità o incapacità di rendere evidenti proposizioni mentali contingenti di tempo presente.

Una proposizione contingente è quella in cui viene espresso uno stato di cose non necessario, suscettibile cioè di mutamento: così ad esempio è contingente la proposizione che afferma “questo cavallo è bianco”, o “c’è un cavallo”. La conoscenza intuitiva è definita da Ockham come quella conoscenza semplice grazie alla quale è possibile conoscere con evidenza una qualsiasi verità contingente, come quelle esemplificate. La conoscenza astrattiva invece è quella che non permette di conoscere con evidenza questo tipo di verità. L’esistenza e la prossimità al soggetto conoscente di un cavallo di colore bianco, assieme al corretto funzionamento degli organi di senso e dell’intelletto, produce la conoscenza intuitiva del cavallo, del colore bianco e dell’inerenza del secondo nel primo, il che vuol dire che il soggetto conosce con evidenza che la proposizione “c’è un cavallo bianco” o “questo cavallo è bianco” è vera. Pur riconoscendo, infatti, che l’esistenza e la presenza dell’oggetto esterno sono condizioni necessarie della conoscenza intuitiva nel corso naturale delle cose, per Ockham esse non lo sono in assoluto.

Angelo sorridente, XIII sec., Reims, Cattedrale

Qui, come in altre questioni, entra in gioco la potenza assoluta di Dio, il quale può fare tutto ciò che non implica contraddizione. Se per ipotesi Dio, andando contro l’ordine naturale e causale da egli stesso stabilito, decidesse di intervenire nel consueto ordine delle cause e degli effetti, e distruggesse nel contempo l’oggetto stesso, si avrebbe ugualmente la conoscenza intuitiva dell’oggetto non (più) esistente. In caso di non esistenza si conoscerebbe non la proposizione “c’è un cavallo bianco”, ma piuttosto la proposizione “non c’è alcun cavallo”. Si tratterebbe della conoscenza intuitiva di un oggetto non esistente. La teoria può apparire bizzarra e far pensare, come farà Cartesio nel XVII secolo, a un Dio ingannatore che possa illudere l’uomo, al punto da mettere in crisi l’affidabilità della conoscenza sensibile e portare a conclusioni scettiche, ma non è così. In primo luogo, la teoria della conoscenza intuitiva del non esistente è assolutamente coerente con la posizione di Ockham: nella realtà esistono solo oggetti individuali e assoluti, la cui esistenza cioè non dipende in alcun modo da quella di un altro, e appartenenti alle categorie di sostanza e qualità. Gli atti di conoscenza non fanno eccezione: essi sono delle qualità che esistono nella mente (o anima razionale) e possono sussistere, nel caso ipotetico di un intervento straordinario di Dio, indipendentemente dall’esistenza dell’oggetto. Anche se la cosa normalmente non accade: il Dio onnipotente di Ockham non inganna l’uomo, semplicemente abbrevia, col suo intervento, il percorso che porta alla conoscenza di quella verità contingente e rende evidente ciò che nel corso naturale delle cose non sarebbe tale. L’ipotesi dell’intervento straordinario di Dio consente di eliminare il legame tra conoscenza ed esistenza presente dell’oggetto per ricercare ciò che è veramente essenziale nella relazione conoscitiva. Per Ockham la conoscenza intuitiva è allora “quella mediante la quale si conosce che una cosa esiste quando esiste e che non esiste quando non esiste”.

Ockhamismo e nominalismo: la svolta linguistica

L’ingresso delle opere di Ockham nell’università di Parigi non avviene in modo indolore. La Summa logicae è conosciuta verso la fine degli anni Venti del XIV secolo e già nel 1330 nella facoltà delle Arti si sviluppa un movimento ockhamista talmente vigoroso da portare nel settembre del 1339 al divieto dell’insegnamento, in pubblico o in privato, delle dottrine del teologo inglese. Il 29 dicembre 1340 viene promulgato uno statuto universitario dai toni decisamente antiockhamisti. Malgrado tali restrizioni, le teorie di Ockham trovano largo seguito.

ESERCIZIO

E7: Guglielmo di Ockham

Definita “nominalista” per la rigorosa analisi logico-semantica di termini e proposizioni, che costituiscono l’oggetto della conoscenza, la posizione ockhamista non è una semplice risposta al problema degli universali. Se il primato spetta alle realtà individuali concretamente esistenti, non si può dire che i nominalisti neghino il valore di questa realtà per il fatto che riducono gli universali a concetti che significano la realtà. Ma è certo che l’esperienza attesta l’esistenza degli individui e non quella dell’ordine delle classi con cui l’intelletto ordina i concetti; tant’è vero che i singoli individui, pur fondando la legittimità dei raggruppamenti concettuali in classi di generi e di specie, nella realtà vivono e muoiono come singoli, in modo autonomo rispetto alle esistenze degli individui dello stesso genere e della stessa specie.

Giovanni Buridano

Gli assunti ockhamisti valgono in parte anche per Giovanni Buridano (1290 ca.–1358 ca.), per il quale gli oggetti individuali vengono conosciuti grazie ad atti di apprensione diretta (notitia intuitiva) con i quali si conosce la realtà. Conoscere vuol dire dunque formarsi, senza il ricorso a inutili enti mediani, i concetti delle singole cose. Per Buridano si può parlare quindi di una sorta di concettualismo, nonostante tale affermazione sia da inquadrare comunque all’interno della polemica contro il realismo di essenze e nature comuni. Infine, la logica è strumento di analisi del discorso scientifico: ogni teoria scientifica è costituita da un certo numero di proposizioni vere o dimostrate di cui va indagata la validità semantica.

LETTURE

Fallacie, sofismi e insolubilia nel medioevo

Adam Wodeham e Gregorio da Rimini

All’interno del modello di razionalità ockhamista si dirama poi una moltitudine di posizioni, tra le quali va ricordata quella che lega il significato delle proposizioni a un’entità linguistica dotata di esistenza propria (complexe significabile), in modo analogo a quanto sostenuto dagli stoici (lektón) e da Abelardo (dictum). Secondo questa teoria, sostenuta tra gli altri da teologi come Adam Wodeham (1298-1358) e Gregorio da Rimini (1300-1358), il significato delle proposizioni, tanto di quelle scientifiche quanto degli articoli di fede, è un’entità sui generis che si dà nei modi attraverso cui si parla delle cose, ma che non s’identifica né con la sola proposizione espressa né con le cose stesse esistenti di cui tali proposizioni parlano.

Robert Holkot

Di parere contrario è il domenicano Robert Holkot (1290-1349) per il quale invece il significato delle proposizioni è proprio e solo la proposizione (complexum), che è nel contempo oggetto e atto di conoscenza. Holkot sostiene che non è possibile determinare univocamente e stabilmente il significato di una proposizione né fissarne il valore di verità se non in relazione al momento e al contesto in cui si pronuncia l’enunciato. Pertanto, io “so” che la pietra è pesante nel momento in cui esprimo l’enunciato “la pietra è pesante”. Al punto che, teoricamente, neppure Dio può conoscere la verità di proposizioni che riguardano oggetti di scienza prima che vengano espresse.

Walter Chatton e Walter Burley

Ancora differente è il pensiero di Walter Chatton (1290-1343) e Walter Burley (1275-1344). Secondo il primo, oggetto degli atti di conoscenza complessa, come per esempio le proposizioni scientifiche, sono le cose esistenti, al posto delle quali i termini “stanno” (supponunt) direttamente nelle proposizioni orali e mentali. Anche per Burley oggetto di una conoscenza complessa è una cosa reale o un evento (come ad esempio la nascita di Cristo), ma nel senso che esistono proposizioni i cui termini sono (e non “stanno per”) le singole cose esistenti.

Nicola di Autrecourt

Negli stessi anni a Parigi operano autori come Giovanni di Mirecourt e Nicola di Autrecourt (1300-1350 ca.), i quali, a partire da posizioni riconducibili al nominalismo, si muovono verso esiti probabilistici che già erano presenti in autori come Pietro Aureolo.

Per Nicola di Autrecourt l’evidenza e la certezza di quanto appare e viene colto dai sensi, unite al principio logico di (non) contraddizione delle proposizioni con cui se ne parla, sono i criteri fondamentali del conoscere, prima ancora e più della nozione di sostanza, del finalismo di matrice aristotelica e del nesso di causa ed effetto (che altro non è, per Nicola, se non la semplice congiunzione di più eventi). Nel carattere probabile e aperto della conoscenza risiede la ricchezza e la garanzia per l’uomo di poter fare esperienza della realtà, in un processo di continuo accrescimento del sapere.

Schizzo accompagnato dalla dicitura ‘frater Occham iste’, possibile ritratto di Guglielmo di Ockham in un manoscritto della “Summa Logicae”, Codex 464/571, fol. 69r, 1341, Cambridge, Gonville and Caius College

2.5 La scienza e i suoi oggetti

Ogni singolo atto di pensiero è dunque una qualità dell’anima grazie alla quale si conosce qualcosa che prima non si conosceva. La “disposizione” a conoscere (habitus) e la conseguente ripetizione degli atti di pensiero produce una molteplicità di conoscenze di cose simili. La conoscenza scientifica che, come vedremo, si basa su tale habitus non si fonda sulle cose né sui singoli termini (o i loro significati) che stanno per le cose, ma sulle proposizioni che parlano delle cose stesse. La scienza è dunque un habitus cognitivo che produce un assenso rivolto a proposizioni.

Ockham distingue quattro sensi del termine “scienza”. In primo luogo si dice “scienza” la conoscenza certa di una proposizione vera. La certezza in questo caso non deriva dalla conoscenza diretta delle cose: Ockham parla infatti di “certezza” e non di “evidenza”, e ne sono esempi il fatto che una persona possa sapere che Roma è una grande città, benché non l’abbia mai vista, o che una certa persona sia suo padre (o sua madre), benché non ne abbia le prove. Le proposizioni in questione vengono accolte solitamente perché un qualche testimone degno di fede ce le ha comunicate. Il fondamento della fiducia che sta alla base di questo tipo di conoscenza è la volontà.

In un secondo senso, la “scienza” consiste nella conoscenza evidente di una proposizione vera, causata dalla conoscenza immediata o mediata dei termini: si tratta in questo caso della conoscenza di una conclusione che può essere tratta logicamente da una proposizione già conosciuta con evidenza, come è il caso dei principi primi della dimostrazione che si acquisiscono a partire da proposizioni empiriche.

LETTURE

La Musica e l’anima sinfonica

In un terzo senso, “scienza” è la conoscenza evidente di una proposizione necessaria, di una proposizione cioè sempre vera. Ma le proposizioni tradizionalmente considerate necessarie, come “l’uomo è animale”, non lo sono dal punto di vista di Ockham: una simile proposizione, infatti, non sarebbe vera se non esistesse alcun uomo. Per Ockham, le proposizioni necessarie sono quelle che possiedono la struttura della proposizione condizionale “se... allora...” e mantengono la loro verità anche in assenza degli oggetti individuali per cui stanno i termini che le compongono. Così, ad esempio, “se c’è un uomo, allora è animale” è una proposizione necessaria.

Nell’ultimo senso, “scienza” è la conoscenza evidente di una verità necessaria ottenuta da premesse necessarie per mezzo di sillogismi validi: il suo carattere proprio è quello di essere una conoscenza derivata dimostrativamente da tali principi e corrisponde alla conoscenza scientifica così come è stata teorizzata da Aristotele.

Scienza, metafisica e logica

LETTURE

Gli occhiali

La posizione di Ockham circa l’oggetto della scienza è dunque coerente con l’ipotesi di un parallelismo stretto tra struttura della conoscenza e articolazioni del linguaggio. L’oggetto della scienza, in ognuno dei sensi indicati, è una proposizione vera, più precisamente una proposizione mentale. La scienza, tuttavia, può essere considerata sia come un habitus cognitivo unico, sia come una collezione di habitus. Nel secondo caso, il suo oggetto non sarà unico, ma plurale: tanti saranno i suoi oggetti quante sono le proposizioni oggetto di assenso. Stesso discorso vale per il soggetto della scienza. Ockham ritiene che non esista un soggetto unico di una disciplina come la metafisica, ad esempio l’essere in quanto tale, che contenga in sé virtualmente tutte le conclusioni che attorno ad esso possano essere tratte. Per Ockham soggetto della scienza è il soggetto della proposizione conosciuta e di conseguenza non esiste un unico soggetto della scienza intesa come collezione di habitus. Per quel che riguarda la metafisica, si potrà tuttavia concedere che alcuni soggetti abbiano un certa priorità dal punto di vista della predicazione (l’essere, che si dice di un numero vastissimo di soggetti in modo univoco) o da quello della perfezione (Dio, che per alcuni è il soggetto della metafisica).

Testa femminile, presumibilmente rappresentazione di una virtù teologale, proveniente dalla cattedrale di Notre-Dame, 1258, Parigi, Musée National du Moyen Âge

Molti contemporanei di Ockham, non ultimo il papa avignonese Giovanni XXII, rimasero molto insoddisfatti della sua tesi proposizionalista e la criticarono aspramente. Se la scienza reale – sostenevano – avesse come oggetto una proposizione mentale, in cosa si differenzierebbe dalla logica? La risposta di Ockham a questo tipo di critiche deriva correttamente dalla sua teoria della significazione: le proposizioni non fungono da oggetto di scienza in quanto tali, ma solo in quanto i loro termini “stanno per” delle realtà o per dei concetti o, nel caso suppositio materialis, per se stessi.

Linguaggio, volontà ed esperienza: etica e politica in Ockham

Linguaggio, volontà ed esperienza: etica e politica in Ockham

La fondazione teologica dell’etica

La volontà risulta libera anche di fronte al fine ultimo, che può volere o non volere anche nel caso in cui tale fine ultimo sia colto intuitivamente: l’esperienza attesta che esistono uomini che possono rinunciare alla felicità, e quindi che l’uomo è libero anche di volere o non volere la felicità. Poiché non è possibile conoscere con la sola ragione il fine ultimo delle cose partendo dalla loro natura, non è possibile fondare filosoficamente l’etica, ma solo teologicamente. È infatti la rivelazione a indicare all’uomo che il suo fine ultimo è Dio, insegnando così che Dio deve essere amato in sé e per sé; di conseguenza l’imperativo morale “fai il bene ed evita il male” si deve tradurre nell’imperativo “agisci sempre in conformità alla volontà divina”. La norma morale oggettiva è dunque costituita dalla volontà di Dio che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male. Spetta all’uomo sottomettersi alla volontà divina. La norma soggettiva della moralità, quella che fa sì che l’azione che il soggetto compie in un preciso momento sia un’azione moralmente rilevante, è la retta ragione, costituita dall’atto con cui la volontà del soggetto vuole quell’azione in quanto è voluta da Dio. La ragione naturale riconosce che, se esiste un Dio che ha le caratteristiche del Dio biblico, è razionale amarlo sopra ogni cosa e seguirne i precetti. Sono quindi moralmente buone solo le azioni nelle quali l’uomo intende dare una testimonianza d’amore verso Dio: il volontarismo di Ockham può essere definito un’etica dell’amore. Ponendo nella volontà di Dio il fondamento ultimo della moralità, Ockham non intende l’agire morale come un sottomettersi alla legge imposta da una volontà impersonale, quanto piuttosto come l’accettazione di una normativa stabilita da una persona nella quale sapienza, bontà e giustizia si identificano. L’uomo raggiunge la felicità piena soltanto unendosi a Dio attraverso la conoscenza e l’amore.

LETTURE

Il dibattito sulla povertà

Il pensiero politico

Gli ultimi vent’anni della vita di Ockham sono dedicati all’elaborazione di un pensiero politico incentrato sulla controversia con le posizioni ufficiali della curia avignonese, in particolare circa la povertà evangelica e la natura di papato e impero.

In primo luogo Ockham analizza e critica la tesi di Giovanni XXII, che condannava la dottrina francescana della povertà. Circa il potere assoluto del papa Ockham prende poi posizione contro la concezione teocratica sancita dalla bolla Unam sanctam (1302) di Bonifacio VIII, in cui si rivendica la subordinazione del potere temporale a quello papale. Secondo Ockham, il papato non ha il potere assoluto né in campo politico né in campo spirituale: il potere papale non è di dominio, ma di servizio. La rivelazione e la storia testimoniano non solo l’esistenza, ma anche la riconosciuta legittimità di ordinamenti politici e sociali vigenti anche presso popoli pagani. Il potere civile infatti risulta essere frutto di un’istituzione dell’uomo, che con la sua ragione ha individuato la convenienza dell’istituto dell’autorità. Lo stesso si può sostenere circa l’origine della proprietà privata: Dio ha concesso all’uomo di appropriarsi dei singoli beni, originariamente comuni, per porre rimedio alle conseguenze negative legate al peccato originale. Potere e proprietà non si fondano sul concetto di “natura umana”: essa è infatti un’astrazione in quanto a esistere sono solo i singoli uomini, non la natura umana. Piuttosto, il potere e la proprietà si fondano su un dato di fatto, ossia sull’incapacità riconosciuta dell’uomo di vivere in pace, da una parte senza qualcuno che faccia le leggi e le faccia rispettare da tutti, e dall’altra senza il regime privatistico dei beni. L’istituzione dell’autorità non è però necessaria in senso assoluto in quanto è possibile ipotizzare che, in una società di uomini capaci di dominare con la propria ragione passioni ed egoismi, non sia necessario ricorrere all’esercizio dell’autorità (ognuno sarebbe legge a se stesso) e della proprietà (ognuno attingerebbe ai beni di tutti secondo le proprie necessità). È la ragione dell’uomo che ha il compito di valutare la convenienza di istituire l’autorità; ma è Dio che ha conferito all’uomo la ragione per ideare le forme necessarie e utili per vivere in modo ordinato e pacifico.