Introduction

OÙ EST LE POUVOIR ?

ET QUAND ON L’A TROUVÉ,

QUE PEUT-ON EN FAIRE ?

Je vais essayer de répondre à la question « Où est le pouvoir ? ». Comme toujours quand on est philosophe, on a tendance à modifier quelque peu le sujet. Il ne suffit pas de le trouver, ce pouvoir, encore faut-il apprendre à en faire quelque chose. C’est pourquoi je vais poser trois questions : comment enquêter pour trouver le pouvoir ? Comment se méfier du pouvoir dans tous les sens du terme « se méfier » ? Enfin, comment l’exercer après qu’on l’a trouvé ?

Permettez-moi de poser d’abord une première règle de déontologie de la recherche. Comment se donner les moyens de prouver la présence légitime ou illégitime du pouvoir pour éviter de faire naître le soupçon ? Chose étrange, la critique, qui jadis était difficile, est devenue de nos jours un automatisme, presque un réflexe : dès qu’une autorité quelconque énonce une certitude, immédiatement l’opinion publique, les réseaux sociaux, le bon sens en concluent que c’est forcément faux – ou du moins qu’il y a derrière quelque manipulation. Nous nous trouvons là devant un problème d’enquête : comme dans la BD Lucky Luke, la critique obéit dorénavant à la règle « on tire d’abord, on discute ensuite ». Pour pouvoir enquêter, il faut donc apprendre à ralentir en suspendant l’accusation de manipulation.

Deuxième règle : si l’on parle de pouvoir, si on le trace, le désigne, le montre, cela ne suffit pas. La dénonciation, comme l’a bien montré Luc Boltanski, serait, dans ce cas, vide de sens. La règle est donc la suivante : si l’on a révélé une source légitime de pouvoir, il faut aussi donner les moyens de l’exercer à ceux à qui on s’adresse ; si la source de pouvoir est illégitime, il faut alors s’efforcer de donner le moyen de contre-attaquer, de s’établir comme contre-pouvoir. En somme, il ne faut dénoncer le pouvoir que si cette dénonciation donne du pouvoir à nos interlocuteurs. Il est inutile de le dénoncer si c’est pour offrir une leçon d’impuissance.

Qu’il faille dans tous les cas se méfier du pouvoir, que l’on tente d’en découvrir les sources comme d’en réprimer les effets, je voudrais le montrer en cinq étapes.

SANS LE POUVOIR,

LES CHOSES IRAIENT DROIT

La première étape va nous permettre d’apprendre à repérer l’exercice du pouvoir au fur et à mesure qu’il devient plus difficile à détecter. Commençons par un cas simple. Si vous lisez dans Le Monde un titre comme celui-ci : « Le laboratoire Servier soupçonné d’avoir influencé un rapport du Sénat », vous n’aurez guère de peine à repérer qu’il se passe quelque chose d’anormal. Le journaliste vous a mâché le travail. Il est en effet anormal qu’un professeur de médecine ait apparemment modifié un rapport du Sénat enquêtant sur la douloureuse affaire du Mediator, ce médicament du laboratoire Servier qui fait aujourd’hui l’objet d’une série de procès retentissants. Nous nous trouvons là clairement devant une enquête interrompue ou modifiée par une intervention indue. Aucun problème : vous aurez raison de soupçonner qu’il s’agit là d’un exercice illégitime du pouvoir.

Le cas suivant est un peu plus délicat : « La contestation contre les antennes relais s’étend, à la ville comme à la campagne ». Cette fois-ci, l’article ne vous a pas mâché le travail. S’agit-il de compagnies de téléphone qui imposent sans discussion ou presque la prolifération de ces antennes ? Est-ce l’État qui est trop peu regardant sur la question de l’implantation ? Ceux qui se croient atteints d’une maladie imaginaire sont-ils excessifs dans leurs demandes ou, au contraire, est-il injuste de ne pas reconnaître qu’il s’agit d’une vraie maladie qui devrait donner droit à compensation ? On se trouve là en pleine controverse. Il y a une incertitude sur le scandale qui doit être dénoncé. Vous comprenez bien que dans ce cas-là, la dénonciation automatique ne mènerait nulle part. On doit continuer à enquêter soigneusement afin de désigner qui exerce le pouvoir illégitime et qui se bat pour s’y opposer.

Troisième exemple, encore plus incertain. Vous lisez dans Le Monde un article avec ce titre : « La politique de resserrement budgétaire repose sur un diagnostic erroné ». L’article affirme que tous les États d’Europe souffrent en ce moment de cette idée, que beaucoup d’économistes trouvent absurde, selon laquelle il faut opérer des réductions budgétaires au lieu d’investir massivement à un moment où l’argent coûte peu. C’est l’argument que Paul Krugman, prix Nobel d’économie, répète presque chaque jour au monde entier dans le New York Times, sans être entendu. Voilà donc un cas où il semble que le pouvoir soit exercé par des experts, à travers des réseaux opaques, puisqu’ils influencent ce qu’on appelle les « sphères du pouvoir », cette fois-ci au sens classique du mot : la classe politique. Les idées économiques, dit l’article, ont donc une influence indue sur la vie publique et nous obligent à nous serrer la ceinture au nom d’une doctrine dont l’origine semble mal assurée. Qui a le pouvoir dans ce cas ? est-ce la doctrine économique ? les économistes ? ceux qui écoutent trop les économistes ? On voit que la détection du pouvoir commence à devenir plus difficile.

Dans ces trois exemples, le principe d’analyse est le même : il existe une voie droite qui a été détournée. On devrait avoir un rapport du Sénat honnête. On ne l’a pas. On devrait avoir un avis clair sur le danger des antennes relais. On ne l’a pas. On devrait avoir une politique économique crédible. On ne l’a pas. Le pouvoir est donc dans ces trois cas repéré par le décalage entre le chemin rectiligne et la dérive, le détournement qui a été opéré. C’est cette distance qui justifie la dénonciation. Mais, vous l’aurez compris, cela suppose évidemment qu’il y ait une voie droite, un état normal, direct, disons rationnel, que le pouvoir est venu déformer. Dans cette vision des choses, le pouvoir est toujours irrationnel. Il ne devrait pas s’exercer. Le dénonciateur, au fond, rêve d’un monde délivré du pouvoir.

À LA RECHERCHE

DU POUVOIR INVISIBLE

La deuxième étape est moins facile : d’où vient, en effet, le chemin rectiligne ? parle-t-on encore de pouvoir dans ce cas-là ? si oui, comment procéder à l’enquête ? Pour aller droit aussi, il faut bien qu’un pouvoir s’exerce. Mais il est alors en quelque sorte latent et n’a plus le même sens que dans la section précédente. C’est là le thème bien connu de la « naturalisation » des conduites. On ne voit plus le pouvoir, mais il a été exercé autrefois, simplement on en a perdu la trace. C’est évidemment à Michel Foucault qu’il convient de recourir ici.

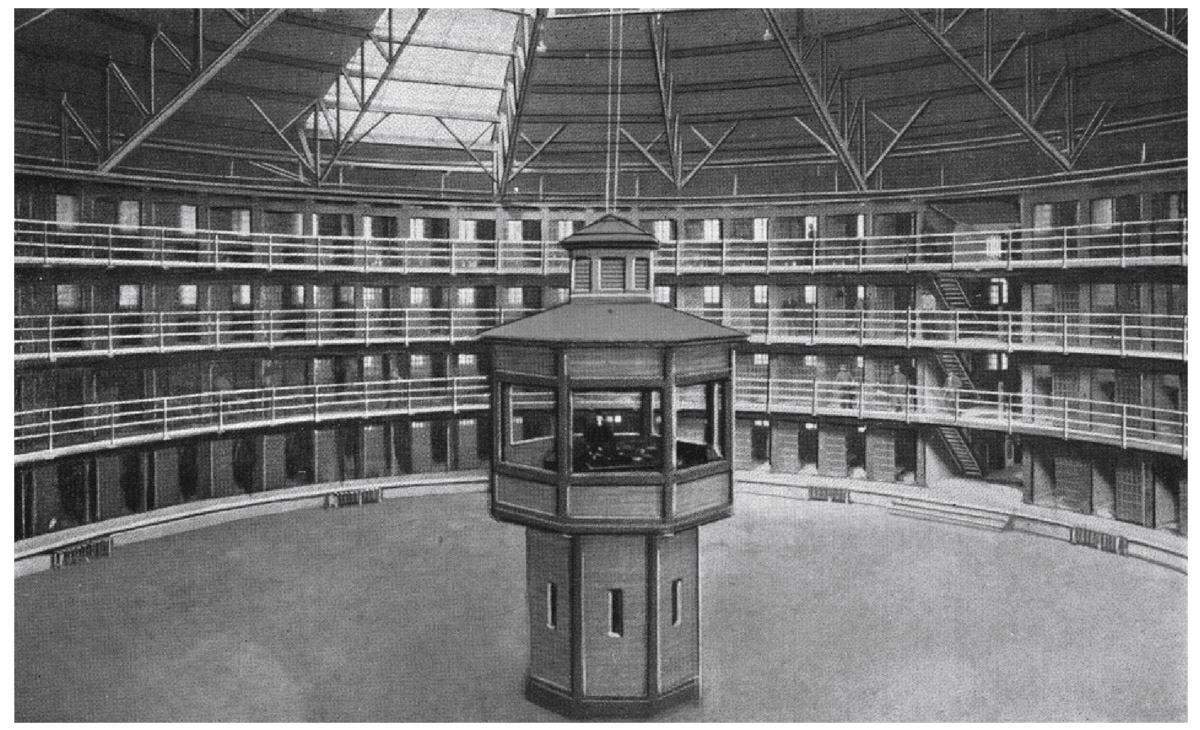

Voilà par exemple une architecture de prison, une architecture tout à fait particulière puisque, depuis la cabine du milieu, le surveillant peut regarder directement à l’intérieur de toutes les cellules qui l’entourent. Vous n’auriez peut-être pas l’idée de considérer ce dispositif comme la preuve d’un exercice illégitime du pouvoir. Cela vous apparaîtra au contraire comme une forme normale d’organisation de la prison. Et vous aurez raison. Avant les travaux des historiens, c’était en effet un exercice légitime : les architectes ont été payés normalement, l’État est régulièrement intervenu. Et pourtant, comme le montre très bien Michel Foucault dans un livre célèbre, Surveiller et punir, c’est une façon pour l’État, pour le gouvernement, d’exercer sur les prisonniers un pouvoir total. Depuis le XIXe siècle – je ne reprends pas tout l’argument de Foucault –, l’architecture pénale est devenue la façon normale dont un pouvoir, extrêmement violent, s’exerce calmement, lentement, d’une façon régulière, quotidienne. Ce que Foucault appelle la gouvernementalité, c’est une forme de pouvoir que l’on ne peut plus dénoncer parce qu’il définit la norme, la raison, le savoir, bref la voie droite. Le pouvoir a été naturalisé, il s’exerce aussi indiscutablement que les lois de la nature. Et, pour cette raison, il est indénonçable.

Figure 1.

Le deuxième exemple va peut-être vous surprendre davantage : c’est le mètre. J’ai photographié devant le Sénat, à Paris, l’un des deux exemples de mètre-étalon encore visibles in situ. À cet endroit symbolique, devant le Sénat chargé des lois, avant que les mètres soient diffusés partout, les Parisiens d’autrefois pouvaient aller vérifier que leur mètre était bien le bon mètre. D’où le nom de mètre-étalon. Rien de plus objectif que le mètre. Personne d’entre vous n’aurait l’idée qu’il exerce le pouvoir en prenant des mesures en centimètres et non pas en pouces, comme les Anglais. Et pourtant le système métrique a une longue histoire, il a fallu quatre-vingts ans pour l’imposer à de grandes parties du monde au cours d’une intense bataille politico-mondiale dont on a évidemment oublié la trace. Le mètre est donc un beau cas de naturalisation. Mais il faut se donner un peu de mal pour se souvenir des polémiques soulevées à l’origine par cette prise du pouvoir révolutionnaire sur les habitudes de tous les artisans et marchands. On a donc là un cas très intéressant, puisqu’on ne voit plus du tout l’origine du pouvoir. Pour se rendre capable de détecter le pouvoir dans de tels cas, il faut recourir à ce que Foucault appelait l’archéologie, c’est-à-dire une descente, grâce aux archives, dans l’histoire controversée, violente, de la mise en place des habitudes les moins suspectes.

Figure 2.

LE POUVOIR PERMET

AUSSI BIEN QU’IL INTERDIT

Mais alors, direz-vous, si mesurer avec un mètre ou construire une prison, c’est exercer le pouvoir, le pouvoir est partout. Je suis assez d’accord, c’est pourquoi il faut probablement étendre la notion de pouvoir – ou bien apprendre à s’en passer. En effet, et ce sera la troisième étape de notre brève excursion, le verbe « pouvoir », vous le savez bien, n’est en rien synonyme d’« interdire ». Pouvoir, c’est aussi permettre.

Prenons l’exemple apparemment très simple de la télécommande. C’est ce petit appareil qui vous autorise à ne pas bouger, qui vous donne le pouvoir de rester assis en changeant les chaînes de votre téléviseur. Sans lui, les plus vieux d’entre vous se le rappelleront comme moi, vous seriez obligés de vous lever sans cesse pour zapper à votre aise. C’est grâce à la télécommande que vous pouvez devenir ce que les Américains appellent une « patate de divan » (a couch potato).

Figure 3.

Vous avez là une occasion tout à fait intéressante de poser la question « Où est le pouvoir ? ». Parce que, après tout, ce petit jeune homme qui n’a plus à se lever de son canapé est l’être le plus autonome, le plus libéré, le plus content du monde, c’est-à-dire qu’il a dans sa main gauche la télécommande, la télé devant lui, dans sa main droite des chips hypersalées et, sur le tabouret, à portée de main, une boisson gazeuse hypersucrée. Rien ne l’empêche plus de prendre autant de poids qu’il en a envie… La question « Où est le pouvoir ? » peut se poser ici tout à fait concrètement. Ce jeune homme est à la fois l’être le plus libre de l’histoire, celui qui a le moins de contraintes, et celui qui est le plus attaché, entravé, enchaîné à cet ensemble de biens dont chacun lui permet de faire quelque chose. Vous voyez que, dans un tel cas, il est difficile de dénoncer un exercice illégitime du pouvoir (ses parents vont-ils jeter la télécommande par la fenêtre pour le forcer à « se bouger » enfin ?), mais il est aussi difficile de repérer l’origine de toutes ces habitudes solidement mises en place (à qui les parents vont-ils faire un procès ? à Coca-Cola ou à la chaîne de télévision, à moins que ce ne soit au fabricant de chips ?).

Si l’analyse s’affine, la notion de pouvoir se dilue tout à fait, ou devient simplement synonyme de description concrète d’une situation. Considérez ce très bel exemple : un camion renversé à New York parce que le chauffeur n’a pas vu que le gabarit du passage était inférieur à la hauteur de son véhicule. Est-ce un exercice de pouvoir ? Évidemment non. Le conducteur a suivi son GPS et la base de données n’a pas encore intégré la hauteur des ponts dans les itinéraires préprogrammés. Sans penser à rien, le chauffeur s’est lancé dans un piège. Or il se trouve que la hauteur des ponts de New York a fait l’objet, au siècle dernier, d’une féroce dispute : Robert Moses, le Haussmann américain, l’avait délibérément limitée pour les avenues utilisées par les voitures afin qu’elles ne puissent être parcourues par les camions qui devaient circuler sur des voies plus larges réservées aux services logistiques (on l’a même accusé de l’avoir fait pour des raisons raciales)1. Il n’y a aucun doute que la masse d’acier du pont trop bas exerce un pouvoir d’une extrême violence sur le malheureux camion. Mais il n’y a pas de doute non plus que Robert Moses, à un siècle de distance, exerce aussi un pouvoir sur l’ensemble de la situation : modifier la taille de tous les ponts de New York pour que voitures et camions y circulent à égalité reviendrait à dépenser des sommes astronomiques. En coulant dans une réglementation, puis dans du béton et de l’acier, une certaine définition de la mobilité urbaine, Moses a rendu irréversibles ses décisions et a fait en sorte que ses Tables de la Loi soient toujours obéies – et que ceux qui les enfreignent, comme ce routier distrait, soient sévèrement punis.

Figure 4.

APPRENDRE À SE PASSER

DE LA NOTION DE POUVOIR

L’exemple de la télécommande comme celui des ponts de New York m’amènent à la quatrième étape : en opposant la notion de pouvoir à autre chose, l’exercice normal et rectiligne de la raison, on se prive finalement de la capacité à détecter les sources de ce qui façonne notre environnement. Si je me suis toujours méfié de la notion de pouvoir, c’est que j’ai passé bien des années à favoriser son extension là où personne ne le voyait : dans les sciences et dans les techniques. J’ai souvent comparé la recherche des sources du pouvoir à celle des physiciens pour repérer la « masse manquante » de l’univers2. Pour les collectifs humains, cette masse manquante se trouve évidemment dans les laboratoires, au sens le plus large du terme.

Regardez ce beau portrait de Louis Pasteur en train de nous présenter ses ballons à col de cygne. C’est une expérience célèbre que j’ai beaucoup étudiée3. Cette invention de Pasteur lui a permis, pour la première fois, de conserver à l’abri de toute contamination des liquides pourtant très putrescibles une fois qu’il les a chauffés. Ils demeurent intacts pendant des années. Mais l’orifice de ses ballons reste ouvert et donc accessible à l’air ambiant. Il suffit de les agiter pour que le liquide entre en contact avec les microbes transportés par l’air et qui sont restés bloqués dans la courbe du col pour que, quelques jours plus tard, les ballons soient rendus entièrement opaques par la prolifération des micro-organismes. Où est le pouvoir ? Mais partout ! Voilà Pasteur qui invente une série de gestes qui permettent de maintenir des milieux stériles – ce que l’on appellera bientôt l’asepsie – ou, à volonté, de rendre ces milieux parfaits pour la culture des nombreux microbes en suspension dans l’air – ce qui deviendra l’ensemencement des milieux de culture.

Figure 5.

S’il y a un cas où tous les rapports que nous entretenons ont été modifiés par des pratiques inventées au laboratoire, c’est bien celui-là. L’industrie, l’hygiène et la médecine ont été totalement bouleversées par l’introduction progressive d’innovations telles que celle-ci. Inutile de regarder très loin pour que cette leçon s’imprime dans vos esprits. Pensez tout simplement à l’épidémie d’Ebola l’an dernier, ou, cette année, aux terribles effets du virus Zika.

Plus généralement, si vous regardez autour de vous, vous vous apercevrez que, chaque fois que les rapports de force ont été modifiés, c’est qu’on y a inséré des sciences, des techniques ou des idées nouvelles. Chaque fois, nous dépendons de savoirs spécialisés qui dépendent à leur tour d’une infrastructure coûteuse, complexe, etc., et d’institutions solides. Or vous voyez bien que dans ces cas-là, il serait absurde d’aller distinguer ce qui appartient à un pouvoir illégitime qu’il faudrait dénoncer et ce qui ressort du pouvoir de maîtrise sur les conditions d’existence. Il va falloir apprendre à faire confiance à des savoirs spécialisés, souvent extraordinairement complexes, qui ponctuent, par de longues séries de ce que j’ai appelé des « boîtes noires », le cours des actions les plus ordinaires.

Si je me méfie de la notion de « pouvoir à dénoncer », c’est qu’elle ne permet pas de peser à sa juste valeur la production de ces savoirs. C’est pourquoi l’on préfère recourir le plus souvent à la théorie du complot. Celle-ci se caractérise par une répartition étrange entre ce qu’on accepte sans critique aucune – généralement l’exercice indu d’un pouvoir illégitime et caché qui manipule en douce la société sans que l’on puisse jamais le prouver – et ce que l’on va critiquer méticuleusement en exigeant un niveau de preuve tellement élevé qu’aucune source d’information – presse, revues spécialisées, rapports d’experts – ne pourra jamais le fournir4. Cette étrange pathologie a pour origine la notion même de pouvoir qui dissimule aussi bien la rareté des preuves que leur robustesse. On transporte une demande d’absolu dans ce qui est forcément de l’ordre du relatif. Du fait de cette répartition, les « complotistes » avalent d’énormes couleuvres tout en filtrant d’imperceptibles moucherons. Et la situation est d’autant plus compliquée, comme le montre Luc Boltanski dans un livre astucieux5, que des complots, il y en a aussi ! Si bien que les complotistes parviennent à ce résultat étrange de faire douter de toutes les preuves officielles (ce qui renforce cet exercice réflexe de la critique par lequel j’ai commencé) sans parvenir pour autant à détecter les complots véritables…

Ainsi, le soupçon peut naître et se développer indépendamment des preuves, auquel cas on devient paranoïaque – les théories du complot ne sont pas loin ; mais, inversement, l’absence de preuve peut assoupir la méfiance : on se met à croire qu’il n’y a rien d’anormal – « c’est la nécessité, les choses sont comme ça ». Vient alors la complaisance, et avec elle l’inertie. Dans le premier cas on se méfie trop, dans le second pas assez. La conséquence est une corruption définitive de l’espace public.

UN EXCÈS DE POUVOIR

DONT ON NE SAIT QUE FAIRE

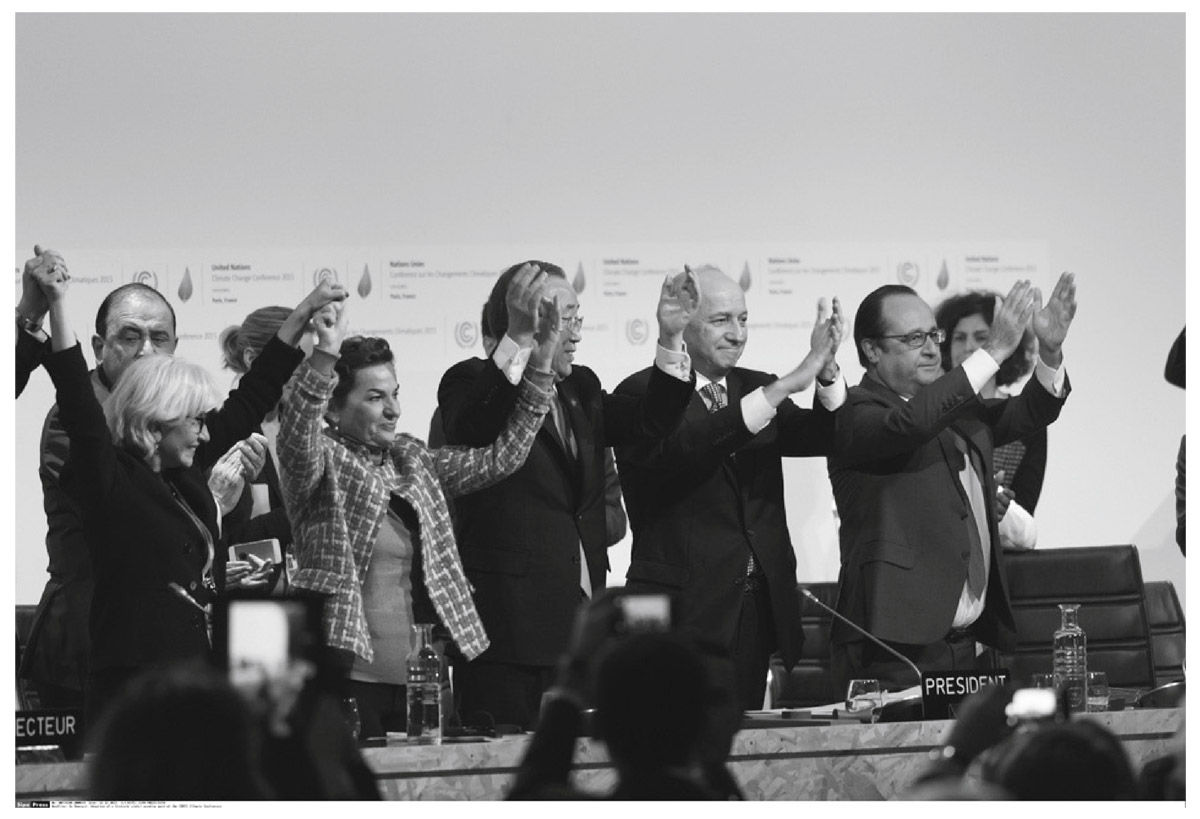

J’ai bien conscience d’avoir jusqu’ici tourné autour du pot. « Où est le pouvoir ? », la question de départ, visait évidemment la sphère publique, celle de la classe politique. Il ne s’agissait probablement pas de parler de télécommande, d’antennes relais, de ponts, de microbes et de théorie économique… Je voudrais donc dans cette dernière étape prendre un cas qui me tient à cœur, qui porte bel et bien sur la sphère publique et qui témoigne, à nouveau, de l’impuissance des notions usuelles de pouvoir à interpréter les situations concrètes. L’exemple est celui de la Conférence climat, dite « COP 21 », qui s’est conclue le 12 décembre dernier dans l’enthousiasme. Or, dès le 13 décembre au matin, plus personne ne parlait de cet « événement mondial » ! Voilà un cas vraiment extraordinaire : un pouvoir, ou mieux, une puissance d’agir, complètement originale, dont on ne sait que faire.

Figure 6.

Pour prendre la mesure de cette situation, il faudrait parler, en jouant sur les mots, d’un énorme excès de pouvoir. Jugez-en vous-mêmes : le terme qui est utilisé par les géologues pour décrire cette puissance nouvelle est celui d’Anthropocène, que je préfère appeler le Nouveau Régime Climatique6. Les géologues donnent à l’humanité (c’est le sens du terme anthropos), prise en bloc, une capacité, un pouvoir de modifier l’état de la planète plus rapidement, plus durablement et plus irréversiblement qu’à aucune autre époque de son histoire. On a donc bien là un excès de pouvoir donné à des humains, c’est-à-dire à chacun d’entre nous, sans évidemment que l’on sache comment nous sommes capables de nous assembler politiquement pour prendre en charge une telle capacité de nuisance et d’action, une telle responsabilité7.

Dans ce cas, ce qui nous est donné, c’est un pouvoir que nous ne sommes pas du tout prêts à prendre, celui de devenir collectivement une force géologique. Or je suis sûr que ce n’est absolument pas ce qui vous intéresse, que c’est précisément ce que vous auriez voulu éviter. Qui donc souhaiterait devenir une force capable d’influencer le climat ? C’est d’ailleurs pourquoi tant de gens préfèrent ignorer ou même nier de telles découvertes scientifiques. Le climat, c’est Amédée ou Comment s’en débarrasser d’Ionesco.

Voilà donc un cas qui relève parfaitement de ce que le grand philosophe politique américain, hélas trop peu lu en France, John Dewey, appelle « le public et ses problèmes »8. Dewey définit le public, non pas du tout comme ce dont s’occupe la classe politique, mais comme ce qu’il faut constituer chaque fois qu’un problème nouveau surgit : « Le public consiste en l’ensemble de tous ceux qui sont tellement affectés par les conséquences indirectes de transactions qu’il est jugé nécessaire de veiller systématiquement à ces conséquences. » Le public doit donc être créé chaque fois que nous repérons des conséquences inattendues de nos actions. La mutation écologique que nous vivons est un tel problème. Sauf que, dans ce cas, nous avons bien le problème, mais pas le public qui devrait lui correspondre !

Le point fondamental de Dewey, c’est que les hommes ou les femmes politiques ne sont pas ceux qui savent, mais simplement ceux à qui l’on a délégué la tâche d’explorer dans une certaine obscurité et à tâtons, avec les outils de l’enquête, les conséquences de nos actions. Comme par définition ces conséquences sont imprévues, le public est toujours en train de se reformer et l’État toujours en retard d’un problème. Ceux de l’époque t – 1 sont peut-être plus ou moins bien pris en charge, mais ceux de l’époque actuelle ne le sont pas. C’est évidemment le cas du climat. Personne, il y a vingt ans, n’aurait imaginé que faire de la politique pour M. Hollande aurait consisté à conclure solennellement une opération diplomatique sur la question du climat en s’écriant, comme il l’a fait le 12 décembre 2015, « Vive la planète ! ».

Vous voyez bien que ce nouveau pouvoir géologique, on ne sait pas trop comment l’exercer. Il y a quelque chose d’écrasant, de sidérant dans ce pouvoir planétaire donné à chacun de nous, alors que nous comptons pour presque rien dans le bilan carbone de l’humanité en général. C’est là qu’il faut nous rappeler la règle posée au départ. La simple dénonciation d’un pouvoir illégitime, repéré par nous-mêmes ou avec l’aide d’autrui, ne suffit pas : elle doit aller de pair avec l’acquisition des moyens de lutter, sous peine de sombrer dans le désespoir. Il faut que vous puissiez contre-attaquer, résister, modifier, arranger, accommoder, acquiescer peut-être, en tout cas réagir (ce que désigne le terme anglais d’empowerment). Sans quoi vous allez vous sentir pieds et poings liés. Ni l’enquête, ni le soupçon ne suffisent. C’est à la politique de prendre le relais.

Encore faut-il s’entendre sur ce que la politique peut faire : si elle dénonce sans indiquer comment l’on peut combattre, la politique se résume à une leçon de frustration et d’impuissance. Rien n’est plus décourageant que de clamer contre un scandale en ayant le sentiment de ne rien pouvoir faire. D’acteur on devient spectateur, d’abord indigné, puis passif, bientôt complice. À l’enquête sur ce qui est injuste doit donc s’adjoindre la recherche de nouveaux moyens de réagir.

C’est tout l’intérêt de cette dernière image que j’ai prise en septembre 2014 lors de la grande manifestation pour (ou plutôt contre) le climat dans les rues de Manhattan. Le fier slogan de la bannière proclame : « Nous savons qui est responsable ». Ici nous ne sommes plus dans la simple dénonciation : par un important travail d’accumulation de preuves, les activistes sont parvenus à transformer l’écrasant fardeau « nous sommes tous responsables mais nous ne savons pas comment réagir » en une tout autre forme politique : les émetteurs de CO2 ne sont pas n’importe qui, mais une poignée d’acteurs industriels privés et publics dont les noms, les actions et les capitaux sont connus9. Si le pouvoir s’exerce, un contre-pouvoir nouveau et original s’est constitué. Une réponse précise, et évidemment révisable et modulable, a été trouvée à la question initiale : « Où est le pouvoir ? ».

Figure 7.

BRUNO LATOUR

1. Bernward Joerges, « Do politics have artifacts ? », Social Studies of Science, vol. 29, no 3, 1999, p. 411-431. Francesco Garutti, Can Design Be Devious ? The story of the Robert Moses bridges over the Long Island parkways, and other explorations of unexpected political consequences of design, film, Canadian Centre for Architecture, 2015.

2. Bruno Latour, Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques, Paris, La Découverte, 2010.

3. Bruno Latour, Pasteur. Guerre et paix des microbes, Paris, La Découverte, 2001.

4. Marc-Olivier Padis, « Débats et déraisons. Introduction », Esprit no 419, La passion du complot, novembre 2015.

5. Luc Boltanski, Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, coll. NRF Essais, 2012.

6. Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2015.

7. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Éditions du Seuil, 2013.

8. John Dewey, Le Public et ses problèmes, traduit de l’anglais et préfacé par Joëlle Zask, Paris, Gallimard, coll. Folio essais no 533, 2010.

9. Richard Heede, « Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010 », Climatic Change, janvier 2014, vol. 122, no 1, p. 229-241 ; Lucas Chancel et Thomas Piketty, « Carbon and inequality : from Kyoto to Paris », Conférence Iddri-PSE sur les inégalités environnementales, novembre 2015.