Chapitre 5

Après 50 ans

Qu’est-ce que la ménopause ?

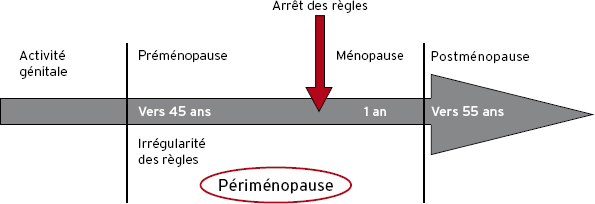

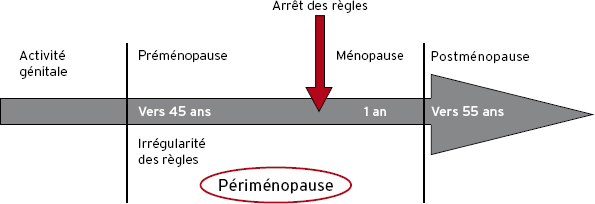

La ménopause est l’arrêt des règles qui survient vers la cinquantaine, en moyenne en France à 52 ans avec des variations entre 48 et 56 ans. Elle correspond à l’arrêt du fonctionnement hormonal des ovaires. Les règles viennent du fait de la maturation tous les mois d’un follicule (voir chapitre 1). Lorsqu’il n’y a plus d’ovocytes dans l’ovaire, il n’y a plus de règles. Pour parler de ménopause, il est d’usage d’attendre un an après l’arrêt des règles. Cependant, il faut savoir que l’ovaire peut « re-fonctionner » pendant des périodes courtes après un an sans règles (aménorrhée) de la ménopause. C’est ce que l’on appelle la résurgence folliculaire.

La ménopause peut être plus précoce dans certaines familles (hérédité ?), en cas de tabagisme, d’ablation de l’utérus en conservant les ovaires, de malnutrition (cela se voit dans les pays en développement). À l’inverse, elle peut être plus tardive dans certaines familles, mais aussi dans les pays à hauts revenus, et en cas d’obésité.

L’âge de la ménopause ne varie pas avec l’âge de la puberté, le nombre d’enfants, l’âge de la dernière grossesse, la prise ou non de pilule, la pratique ou non de techniques de procréation médicalement assistée (induction de l’ovulation, FIV).

La préménopause est la période qui précède l’arrêt des règles, au cours de laquelle les cycles deviennent irréguliers. On parle véritablement de ménopause un an après l’arrêt des règles.

La périménopause est la période qui précède l’arrêt des règles, l’arrêt des règles et l’année suivant cet arrêt. Elle peut être marquée par des irrégularités menstruelles et des signes de ménopause avant même l’arrêt définitif des règles. Sa durée est très variable d’une femme à l’autre.

Ménopause, préménopause et périménopause

On parle de ménopause précoce ou mieux d’insuffisance ovarienne prématurée (IOP) pour les femmes ménopausées avant l’âge de 40 ans.

FAQ

J’ai 51 ans et je prends toujours la pilule. Comment vais-je savoir si je suis ménopausée ?

Les hémorragies à l’arrêt de la plaquette de pilule ne sont pas de « vraies règles », mais viennent de l’arrêt de prise d’hormones. Il faut donc arrêter de prendre la pilule. Le risque de grossesse est pratiquement nul à 51 ans. Vous verrez alors que vous n’avez pas vos règles le mois suivant l’arrêt de la pilule et peut-être verrez-vous apparaître des bouffées de chaleur. Si les règles sont toujours présentes, c’est que vous n’êtes pas ménopausée et qu’il faut attendre. La ménopause peut être tardive !

Les signes de la ménopause

Les signes avant-coureurs de la ménopause sont fréquents :

le raccourcissement des cycles, par exemple les règles surviennent tous les 25 jours au lieu des 28 habituels ;

le raccourcissement des cycles, par exemple les règles surviennent tous les 25 jours au lieu des 28 habituels ;

leur irrégularité : les règles sautent un mois ;

leur irrégularité : les règles sautent un mois ;

des seins tendus, douloureux avant les règles et/ou un ballonnement abdominal en rapport avec l’absence de progestérone.

des seins tendus, douloureux avant les règles et/ou un ballonnement abdominal en rapport avec l’absence de progestérone.

Avec l’absence de règles, les signes suivants confirment la ménopause :

Les bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices (BVM) peuvent survenir au cours de la journée ou de la nuit. Elles se déroulent classiquement en trois phases. Une première phase inconstante, appelée aura ou prodrome, consiste en la survenue de frissons, de tremblements, de malaise et/ou de vertiges. Une deuxième phase avec sensation de chaleur débute au niveau du thorax et des épaules puis s’étend au cou et à la face avec l’apparition de rougeurs et de sueurs. Vient enfin la phase de résolution avec hypersudation, palpitations et retour à l’état normal.

Les bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices (BVM) peuvent survenir au cours de la journée ou de la nuit. Elles se déroulent classiquement en trois phases. Une première phase inconstante, appelée aura ou prodrome, consiste en la survenue de frissons, de tremblements, de malaise et/ou de vertiges. Une deuxième phase avec sensation de chaleur débute au niveau du thorax et des épaules puis s’étend au cou et à la face avec l’apparition de rougeurs et de sueurs. Vient enfin la phase de résolution avec hypersudation, palpitations et retour à l’état normal.

Les sueurs nocturnes peuvent survenir de façon isolée sans bouffées de chaleur. Elles ont tendance à réveiller la femme.

Les sueurs nocturnes peuvent survenir de façon isolée sans bouffées de chaleur. Elles ont tendance à réveiller la femme.

Les troubles génito-urinaires avec essentiellement la sécheresse vulvo-vaginale, surviennent et s’aggravent avec le temps. Ils occasionnent des douleurs lors des rapports sexuels et par voie de conséquence une diminution du plaisir et du désir.

Les troubles génito-urinaires avec essentiellement la sécheresse vulvo-vaginale, surviennent et s’aggravent avec le temps. Ils occasionnent des douleurs lors des rapports sexuels et par voie de conséquence une diminution du plaisir et du désir.

La femme peut également se plaindre de :

troubles urinaires : infections et irritations urinaires, gêne pour uriner et impériosités mictionnelles ;

troubles urinaires : infections et irritations urinaires, gêne pour uriner et impériosités mictionnelles ;

douleurs articulaires : elles sont fréquentes, peuvent toucher toutes les articulations avec « dérouillage matinal » ;

douleurs articulaires : elles sont fréquentes, peuvent toucher toutes les articulations avec « dérouillage matinal » ;

troubles du sommeil par effet dit « domino », secondaires au réveil nocturne engendré par les bouffées vasomotrices ;

troubles du sommeil par effet dit « domino », secondaires au réveil nocturne engendré par les bouffées vasomotrices ;

fatigue ou asthénie ;

fatigue ou asthénie ;

perte d’attention ;

perte d’attention ;

tendance dépressive ;

tendance dépressive ;

pertes de mémoire ;

pertes de mémoire ;

troubles de l’humeur avec un caractère irritable ;

troubles de l’humeur avec un caractère irritable ;

variations pondérales, pas tant la prise de poids qui est habituellement progressive que la redistribution des graisses qui ont tendance à se déposer sur le ventre. On parle de répartition androïde (comme pour l’homme) des graisses.

variations pondérales, pas tant la prise de poids qui est habituellement progressive que la redistribution des graisses qui ont tendance à se déposer sur le ventre. On parle de répartition androïde (comme pour l’homme) des graisses.

Ces troubles sont liés à la diminution des œstrogènes, responsables des troubles : bouffées de chaleur, crises de sueurs, sécheresse vagino-vulvaire, troubles urinaires, douleurs articulaires. Bouffées de chaleur et crises de sueurs peuvent disparaître spontanément au bout de 2 ans. La sécheresse vagino-vulvaire, les troubles urinaires et les douleurs articulaires persisteront et pourront s’aggraver.

Mis à part l’arrêt des règles, ces troubles ne sont pas constants et, d’après les enquêtes, les bouffées de chaleur ne touchent que 50 % des femmes, les troubles de l’humeur et les insomnies 30 %, la diminution de la libido 20 %.

Il faut souligner que la ménopause n’est pas une maladie, mais une étape dans la vie, la fin de la période où une femme peut avoir des enfants. 70 % des femmes apprécient de ne plus avoir de règles, de ne plus avoir à se soucier de contraception et près de 50 % des femmes ne se plaignent de rien, heureuses aussi de ne plus avoir les soucis liés à l’éducation des enfants. Il faut donc positiver et voir les avantages de cet âge.

FAQ

J’ai eu l’ablation de l’utérus pour un fibrome à 40 ans. Le chirurgien m’a dit qu’il m’a laissé les ovaires. Comment vais-je savoir si je suis ménopausée ?

Tant que les ovaires fonctionnent, vous avez les seins un peu tendus, le ventre ballonné au moment où vous auriez dû avoir vos règles. Avec l’arrêt de leur fonctionnement, ces signes vont disparaître et il peut apparaître des signes de ménopause : bouffées de chaleur ou sécheresse vaginale.

Le bilan de santé à la ménopause

Le diagnostic de ménopause est facile à faire par la femme ou le médecin : âge, absence de règles, signes cliniques de type bouffées de chaleur… Le risque de grossesse après 50 ans est exceptionnel, de l’ordre de 1 à 3 pour mille.

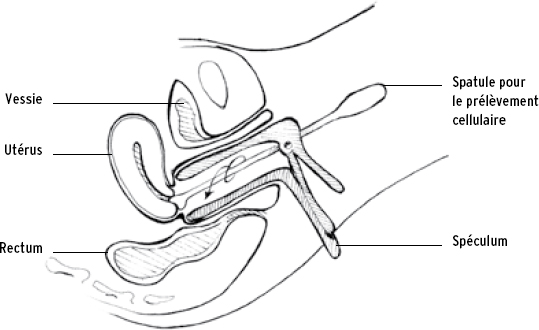

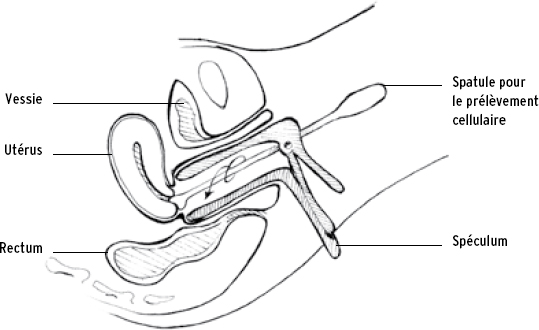

La ménopause doit donner l’occasion de faire un bilan de santé avec son médecin généraliste ou son gynécologue de manière à dépister les facteurs de risque de certaines maladies (ostéoporose, maladies cardiovasculaires) dont la prévalence augmente après la ménopause du fait de la carence hormonale. Ce bilan de santé très simple comporte un examen clinique et gynécologique et quelques examens complémentaires. Le médecin mesure la taille, le poids, la tension artérielle, puis examine la glande thyroïde, les seins et les aires axillaires (creux sous les bras), l’abdomen. Il fait un examen gynécologique avec un frottis de dépistage du cancer du col utérin s’il n’y en a pas eu depuis plus de trois ans. Il prescrit une mammographie de dépistage dans le cadre du programme national de dépistage du cancer du sein.

Par la suite, la femme reçoit, tous les deux ans, une invitation à se rendre chez le radiologue pour une nouvelle mammographie. Le médecin explique les modalités de dépistage du cancer du côlon et remet le matériel pour faire le dépistage de sang dans les selles.

Enfin, il propose un bilan sanguin avec un dosage du sucre dans le sang (glycémie), du cholestérol (dosage du « bon » et du « mauvais » cholestérol). En cas de facteurs de risque de fracture (antécédent personnel ou familial de fracture, faible poids, ménopause précoce, antécédent de maladies de la thyroïde …), il peut proposer un dépistage de l’ostéoporose par la réalisation d’un examen d’ostéodensitométrie pour mesurer le contenu minéral osseux du squelette.

FAQ

Je viens d’être ménopausée. Faut-il faire un dosage hormonal ?

Non. Les dosages hormonaux ne sont recommandés que lorsque la ménopause est précoce avant 40 ans. On dose alors l’hormone FSH sécrétée par l’hypophyse qui est très élevée et le taux d’œstradiol (hormone sécrétée par l’ovaire) qui est diminué. Le dosage de l’hormone antimüllérienne (AMH) est représentatif de la réserve ovarienne en ovocytes, il n’est donc fait que chez une femme vers la quarantaine qui désire un enfant.

Frottis de dépistage du cancer du col à effectuer jusqu’à 65 ans

Quelques conseils sur l’alimentation et les traitements…

La ménopause est une période particulière de réévaluation de l’état de santé général.

Quelques règles fondamentales d’hygiène de vie

Pratiquer une activité physique régulière (30 à 45 minutes de marche rapide par jour).

Pratiquer une activité physique régulière (30 à 45 minutes de marche rapide par jour).

Arrêter le tabac (demander de l’aide au médecin si le sevrage pose problème).

Arrêter le tabac (demander de l’aide au médecin si le sevrage pose problème).

Limiter la prise d’alcool, de café, et de sucre.

Limiter la prise d’alcool, de café, et de sucre.

Avoir une bonne hygiène alimentaire.

Avoir une bonne hygiène alimentaire.

Privilégier un régime équilibré et pauvre en graisses.

Privilégier un régime équilibré et pauvre en graisses.

Avoir un apport suffisant en calcium et en vitamine D.

Avoir un apport suffisant en calcium et en vitamine D.

La quantité recommandée de calcium est de 1 200 à 1 500 mg/j. Il faut privilégier la prise alimentaire de cette dose avec trois produits laitiers par jour (lait au petit déjeuner, fromages, yaourt). Pour la vitamine D, une exposition au soleil de 15 à 30 minutes par jour peut suffire mais l’absorption cutanée diminue avec l’âge. Compte tenu de la fréquence des déficits en vitamine D, un apport de 800 UI par jour ou de 100 000 UI de vitamine D3 par trimestre est conseillé.

Les préparations à base d’herbe ou de plantes contenant essentiellement des phyto-œstrogènes (soja, trèfle, cimicifuga) ou de l’homéopathie peuvent être prescrites. Cependant, la Haute Autorité de santé met en garde contre certains traitements. Ceux qui contiennent des œstrogènes végétaux (phyto-œstrogènes) ne sont pas bien évalués. On ne sait donc pas s’ils sont dangereux ou non.

La vitamine E, la bêta-alanine et la clonidine atténuent les bouffées vasomotrices. Des antidépresseurs de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (paroxetine) peuvent également être prescrits.

À noter aussi que l’effet placebo des traitements améliore les symptômes dans la moitié des cas des bouffées de chaleur.

Les hydratants et lubrifiants vaginaux améliorent la sexualité en remédiant à la sécheresse vaginale et aux douleurs vulvaires qui peuvent se produire lors de la pénétration.

Il faudra prendre également en compte les problèmes psychologiques (charge des parents âgés, problèmes avec les enfants) et sociaux (chômage, pré-retraite) sans oublier le partenaire qui peut, lui aussi, connaître des problèmes de santé avec des difficultés d’érection. Ces moindres sollicitations sexuelles sont parfois interprétées par la femme comme des signes de désamour. Le passé peut aussi altérer la sexualité et le présent peut être responsable de tendance dépressive. La sexualité après la ménopause est très souvent corrélée à la sexualité avant la ménopause.

Le traitement hormonal de la ménopause (THM)

Pendant la périménopause, les irrégularités menstruelles, les règles trop abondantes, les douleurs mammaires ou abdominales peuvent être liées à une carence en progestérone, l’ovulation ayant disparu. Un traitement à base de progestérone peut être proposé du 15e au 25e jour après le début des règles. Ce traitement n’empêche pas la ménopause.

Une fois la ménopause confirmée, le traitement hormonal repose sur la prescription des deux hormones qui ne sont plus sécrétées par l’ovaire : œstrogène et progestérone ou ses dérivés. Ces deux hormones peuvent être absorbées par voie orale, ou pour les œstrogènes par voie percutanée (avec un patch collé ou un gel appliqué sur la peau). Sauf en cas d’ablation de l’utérus où il est possible de ne pas donner la progestérone, les deux hormones sont obligatoires pour éviter l’apparition d’un cancer du corps de l’utérus (cancer de l’endomètre). Il semble que les traitements qui se rapprochent le plus des hormones naturelles (œstradiol et progestérone) et qui sont pris par voie percutanée comportent moins de complications.

Des crèmes appliquées localement contenant un peu d’hormones œstrogéniques peuvent être utilisées pour améliorer la sécheresse de la vulve et du vagin. Elles sont sans danger, les hormones passent peu dans la circulation sanguine.

Les avantages du traitement hormonal de la ménopause (THM)

Le traitement hormonal de la ménopause est le seul réellement efficace sur les troubles comme les bouffées de chaleur, les insomnies, la sécheresse vaginale, le vieillissement de la peau. Ils ont aussi un rôle de prévention de l’ostéoporose à condition de les prendre longtemps, ce qui n’est pas recommandé et leur effet ne dure pas au-delà de 5 ans après l’arrêt. La prise de ces hormones diminue aussi le risque de cancer du corps de l’utérus, des ovaires et du côlon.

Traitement de la ménopause et risque de cancer du sein

Vidéo Santé AZ

http://cdnvideo.aufeminin.com/video8/20130411/v484376_faq-gyneco-le-traitement-de-la-menopause-augmente-t-il-le-risque-de-cancer-du-sein.mp4

Les inconvénients des traitements hormonaux

Le risque d’accident thrombo-embolique (phlébites, embolies pulmonaires) est multiplié par 2 ou 3, surtout s’il y a des facteurs de risque (antécédents de phlébite, obésité, faible mobilité), si le traitement est oral, contient certains progestatifs et est pris plus de 10 ans. En revanche, lorsque le traitement est pris par voie cutanée pour les œstrogènes et associé à la progestérone ou à son dérivé la dydrogestérone, il n’y a aucun sur-risque d’accident veineux.

L’augmentation des risques vasculaires (infarctus, accidents vasculaires cérébraux) dépend aussi des facteurs de risque, des produits utilisés et de la durée de prise du traitement si elle est supérieure à 10 ans. Si le THM est débuté dans les 10 premières années de la ménopause, le risque coronarien n’est pas présent et les données les plus récentes suggèrent au contraire un effet protecteur. Pour le risque d’accident vasculaire cérébral, ce risque augmente surtout avec l’âge et dépend des facteurs de risque (hypertension notamment) ainsi que des doses et de la voie d’administration des œstrogènes (très faible risque des œstrogènes donnés par la peau).

Les traitements hormonaux n’ont pas d’effet protecteur démontré sur les troubles cognitifs et les risques de démence.

L’augmentation du risque de cancer du sein, dans l’étude anglaise d’Oxford, est :

de 2 pour 1 000 femmes prenant un traitement hormonal pendant 5 ans ;

de 2 pour 1 000 femmes prenant un traitement hormonal pendant 5 ans ;

de 6 pour 1 000 femmes prenant un traitement hormonal pendant 10 ans ;

de 6 pour 1 000 femmes prenant un traitement hormonal pendant 10 ans ;

de 12 pour 1 000 femmes prenant un traitement hormonal pendant 15 ans.

de 12 pour 1 000 femmes prenant un traitement hormonal pendant 15 ans.

Ce risque revient à la normale 5 ans après l’arrêt du traitement. Les progestatifs de synthèse seraient impliqués dans l’augmentation de ce risque. Ils augmentent en effet la densité mammaire, ce qui rend les radiographies plus difficiles à interpréter lors du dépistage mammographique. D’autres études plus récentes n’ont pas retrouvé d’augmentation du risque de cancer du sein en cas d’utilisation d’œstrogènes conjugués équins sans progestatifs (en cas d’hystérectomie) ou lorsque l’œstradiol est associé à la progestérone naturelle ou à la dydrogestérone (étude française E3N, étude européenne EPIC).

Il faut cependant insister sur le fait que le THM (aussi appelé THS, traitement hormonal substitutif) n’induit pas de cancer du sein, mais peut stimuler un cancer microscopique. Il est promoteur du cancer de sein mais non inducteur, et le niveau de risque reste très faible (1,4 au lieu de 1) pour les femmes qui prennent un traitement hormonal pendant plus de 5 ans. À titre de comparaison, le risque d’avoir un cancer du poumon chez les fumeurs est multiplié par 10 par rapport aux non-fumeurs. Dans les pays où les traitements hormonaux étaient largement prescrits, le nombre de cancers du sein a baissé d’environ 10 % depuis que l’on prescrit moins d’hormones à la ménopause et pendant des durées plus courtes.

Sous traitement hormonal, on peut voir réapparaître des saignements, des fibromes peuvent grossir ou une endométriose se réveiller. On peut toujours dans ce cas arrêter le traitement hormonal ou chercher avec le gynécologue quelle est la meilleure solution.

Quand peut-on prendre un traitement hormonal ?

La ménopause n’est pas une maladie. Le traitement hormonal est un médicament qui a des indications, des contre-indications et des effets indésirables comme tous les traitements.

Si l’on ne se plaint de rien, il n’y a donc pas lieu de prendre un traitement hormonal car les risques sont supérieurs aux bénéfices attendus.

En cas de troubles importants, de type bouffées de chaleur, insomnies, sécheresse vaginale rebelle aux traitements non hormonaux, c’est le traitement hormonal qui est le plus efficace. Dans ce cas, le médecin doit :

Vérifier l’absence de contre-indications : antécédents de phlébites, d’embolies pulmonaires, d’accidents cardiovasculaires, d’accident vasculaire cérébral, de cancer du sein ou de l’endomètre, de lupus, d’otospongiose…

Vérifier l’absence de contre-indications : antécédents de phlébites, d’embolies pulmonaires, d’accidents cardiovasculaires, d’accident vasculaire cérébral, de cancer du sein ou de l’endomètre, de lupus, d’otospongiose…

Examiner le poids, la taille, la tension artérielle, les seins et l’appareil génital.

Examiner le poids, la taille, la tension artérielle, les seins et l’appareil génital.

Vérifier que la dernière mammographie est normale et date de moins de 2 ans.

Vérifier que la dernière mammographie est normale et date de moins de 2 ans.

Aider à arrêter de fumer, faire un régime en cas d’obésité.

Aider à arrêter de fumer, faire un régime en cas d’obésité.

Équilibrer le traitement en cas d’hypertension ou de diabète.

Équilibrer le traitement en cas d’hypertension ou de diabète.

Prescrire un traitement hormonal avec les molécules les plus proches des hormones sécrétées par les ovaires, par voie cutanée et aux doses les plus faibles efficaces.

Prescrire un traitement hormonal avec les molécules les plus proches des hormones sécrétées par les ovaires, par voie cutanée et aux doses les plus faibles efficaces.

Adapter les doses en fonction des troubles.

Adapter les doses en fonction des troubles.

Revoir la patiente au moins une fois par an pour réévaluer la balance bénéfices/risques.

Revoir la patiente au moins une fois par an pour réévaluer la balance bénéfices/risques.

Discuter de l’arrêt du traitement. Il n’y a pas de durée maximale pour le THM. On peut proposer un arrêt de quelques mois après quelques années de THM pour juger de la persistance ou non des signes de ménopause et de la nécessité de poursuivre ce traitement si sa balance bénéfices/risques reste favorable et en fonction des souhaits de la femme au bout de 5 ans maximum. Dans 70 % des cas, les troubles ne réapparaissent pas ou sont très légers et supportables.

Discuter de l’arrêt du traitement. Il n’y a pas de durée maximale pour le THM. On peut proposer un arrêt de quelques mois après quelques années de THM pour juger de la persistance ou non des signes de ménopause et de la nécessité de poursuivre ce traitement si sa balance bénéfices/risques reste favorable et en fonction des souhaits de la femme au bout de 5 ans maximum. Dans 70 % des cas, les troubles ne réapparaissent pas ou sont très légers et supportables.

Si les troubles réapparaissent, il faudra discuter avec le médecin des risques en fonction des bénéfices attendus de la prolongation du traitement au-delà de 5 ans. C’est à la femme de juger si elle souhaite prendre des risques raisonnables pour améliorer sa qualité de vie.

« Le THM : un risque calculé »

Je prends un THM depuis 6 ans, et suis parfaitement au courant de la légère augmentation du risque de cancer du sein. On en a beaucoup parlé et il suffit de consulter Internet pour être informé. J’ai essayé plein d’autres traitements de médecine douce qui n’ont pas calmé mes bouffées de chaleur. Aujourd’hui, je ne me réveille plus au milieu de la nuit, pleine de sueurs, je dors bien. Je n’ai plus de bouffées de chaleur qui survenaient comme ça sans prévenir dans la journée. Alors oui, j’ai fait le choix d’un risque et d’une vie quotidienne normale. Mais chaque cas est particulier, m’a assuré mon gynéco.

TGRECQ, FORUM

Bénéfices par rapport aux risques

Pour plus d’information sur la balance bénéfices/risques du THM, consulter le site internet du Groupe d’étude sur la ménopause et le vieillissement hormonal (GEMVI) à l’adresse www.gemvi.org.

Le suivi après la ménopause

Il est conseillé un examen clinique annuel au cours duquel un entretien cherche à dépister les symptômes anormaux. L’examen général comporte la mesure du poids et de la taille. La femme ménopausée perd en effet 3 mm par an. Le constat d’une perte de 2 cm sur un an, avec la même toise, ou d’une perte de 4 cm sur une plus longue période, doit faire pratiquer un contrôle radiographique de la colonne vertébrale de profil ou une morphométrie vertébrale. L’examen clinique gynécologique et mammaire est conseillé une fois par an.

Les frottis cervico-vaginaux doivent être répétés tous les 3 ans jusqu’à 65 ans, la mammographie est pratiquée tous les 2 ans de 50 à 74 ans, le dépistage du cancer du côlon par Hémocult II® tous les deux ans jusqu’à 74 ans. Au-delà le dépistage devient individuel, en fonction des facteurs de risque.

Un bilan biologique pour dépister le diabète et l’hyperlipémie est conseillé en début de ménopause, puis en fonction des facteurs de risque et de la prise ou non d’un THM. La mesure de la densité minérale osseuse sera effectuée tous les 3 à 5 ans s’il existe des facteurs de risque d’ostéoporose.

Enfin, en cas de signes d’appel (saignement, douleurs abdominales…), une échographie pelvienne permet de contrôler l’utérus et les ovaires.

Les complications tardives de la ménopause

L’ostéoporose

L’insuffisance en œstrogènes est responsable d’une diminution de la densité osseuse (rendant les os plus fragiles). Les conséquences comme l’ostéoporose, observées chez une femme sur 4, arrivent bien plus tard, après 70 ans, entraînant un risque accru de fractures du poignet, des vertèbres, de l’extrémité supérieure de l’humérus et du col du fémur.

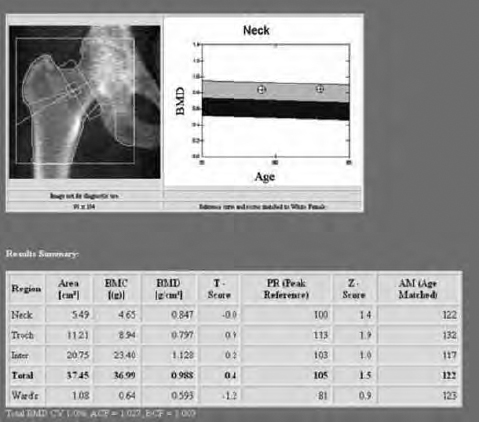

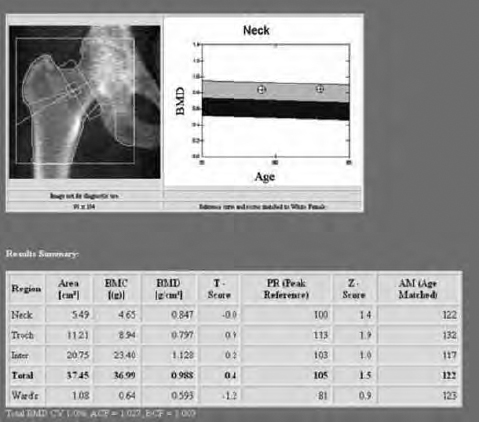

La mesure de la densitométrie minérale osseuse (DMO), ou ostéodensitométrie par DXA (dual X-ray absorptiometry), est une sorte de radiographie qui se pratique sur la colonne vertébrale lombaire et le col du fémur. Cet examen indolore ne nécessite pas d’injection et, du fait de sa très faible irradiation, peut être pratiqué à tout âge et répété. Il permet de mesurer le contenu minéral en calcium des os du squelette.

Il définit par un score (T-score) la baisse de la densité osseuse et donc sa fragilité. On parle d’ostéopénie (baisse de la densité et de solidité de l’os) quand le T-score est compris entre – 1 et – 2,5, déviation standard, et d’ostéoporose (fragilité de l’os) quand le T-score est inférieur à – 2,5 de la densité minérale osseuse observée à l’âge de 20 ans sur au moins deux sites osseux, par exemple colonne lombaire et col du fémur. L’examen d’ostéodensitométrie constitue actuellement le moyen le plus fiable d’apprécier le risque de fracture, mais ce risque doit également prendre en compte l’âge, les antécédents de fracture et le risque de chute.

Densitométrie osseuse chez une femme de 60 ans n’ayant pas d’ostéoporose (appareil international dont les termes sont en anglais)

La Haute Autorité de santé (HAS) ne conseille pas une ostéodensitométrie à toutes les femmes car cet examen n’est utile que :

si la femme a déjà eu une fracture de fragilité sans traumatisme ;

si la femme a déjà eu une fracture de fragilité sans traumatisme ;

si une fracture de vertèbre ou du col du fémur sans traumatisme a concerné un parent du premier degré (père ou mère) ;

si une fracture de vertèbre ou du col du fémur sans traumatisme a concerné un parent du premier degré (père ou mère) ;

si elle est maigre (indice de masse corporelle inférieur à 19) ;

si elle est maigre (indice de masse corporelle inférieur à 19) ;

si elle a présenté une absence de règles avec insuffisance en œstrogènes ou un traitement provoquant une insuffisance en œstrogènes ;

si elle a présenté une absence de règles avec insuffisance en œstrogènes ou un traitement provoquant une insuffisance en œstrogènes ;

en cas de ménopause précoce avant 40 ans ;

en cas de ménopause précoce avant 40 ans ;

si elle a pris un traitement par cortisone pendant plus de 3 mois ;

si elle a pris un traitement par cortisone pendant plus de 3 mois ;

en cas de maladie déminéralisante comme une hyperparathyroïdie, ou de prise de médicament qui risque d’entraîner une baisse de la densité osseuse (inhibiteurs de l’aromatase, par exemple).

en cas de maladie déminéralisante comme une hyperparathyroïdie, ou de prise de médicament qui risque d’entraîner une baisse de la densité osseuse (inhibiteurs de l’aromatase, par exemple).

Dans ces indications, l’examen est remboursé. Certains médecins peuvent prescrire cependant une ostéodensitométrie en début de ménopause si la femme ne veut pas prendre de traitement hormonal, pour dépister le risque d’ostéoporose. Dans ces cas, la DMO n’est pas remboursée.

L’athérosclérose et la coronaropathie

L’athérosclérose, c’est-à-dire la formation de plaques d’athérome dans les artères, peut entraîner des obstructions (sténoses) artérielles, responsables d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral, par exemple. Les œstrogènes protègent les vaisseaux de la femme jeune. Après la ménopause, le risque pour une femme de faire un infarctus du myocarde rattrape, puis dépasse le risque pour l’homme. La survenue de la ménopause est donc associée à une perte de l’avantage que la femme possède sur l’homme vis-à-vis des maladies cardiovasculaires.

L’augmentation de l’incidence des maladies coronariennes (cœur) chez la femme ménopausée est sous-tendue par un certain nombre de perturbations secondaires à la carence œstrogénique :

augmentation du cholestérol total et de la fraction LDL, diminution de la fraction HDL, augmentation des triglycérides ;

augmentation du cholestérol total et de la fraction LDL, diminution de la fraction HDL, augmentation des triglycérides ;

développement d’une résistance à l’insuline ;

développement d’une résistance à l’insuline ;

modifications dans le sang de certains facteurs de la coagulation dans le sens d’une hypercoagulabilité ;

modifications dans le sang de certains facteurs de la coagulation dans le sens d’une hypercoagulabilité ;

altérations directes de la paroi vasculaire avec une diminution de la vasodilatation artérielle ;

altérations directes de la paroi vasculaire avec une diminution de la vasodilatation artérielle ;

augmentation de la pression sanguine artérielle.

augmentation de la pression sanguine artérielle.

Un certain nombre d’études semblent confirmer l’effet favorable des traitements par œstrogènes chez la femme ménopausée sur le risque cardiovasculaire si ce traitement est donné précocement, dans la période dite de « fenêtre d’intervention thérapeutique » en prévention de l’athérosclérose.

Analyser son taux de cholestérol

Lors d’un bilan sanguin, vous pouvez y lire votre taux : de cholestérol total ;

de LDL-cholestérol (low density lipoprotein) qui transporte le cholestérol vers les organes. C’est lui qui peut se déposer sur les artères d’ou son nom de « mauvais » cholestérol ;

de LDL-cholestérol (low density lipoprotein) qui transporte le cholestérol vers les organes. C’est lui qui peut se déposer sur les artères d’ou son nom de « mauvais » cholestérol ;

de HDL-cholestérol (high density lipoprotein) ou « bon » cholestérol qui joue un rôle de « nettoyeur » des artères, et emmène le cholestérol oxydé vers le foie où il va être dégradé et recyclé.

de HDL-cholestérol (high density lipoprotein) ou « bon » cholestérol qui joue un rôle de « nettoyeur » des artères, et emmène le cholestérol oxydé vers le foie où il va être dégradé et recyclé.

Pour simplifier, un chiffre élevé de HDL est plutôt protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, alors qu’un chiffre élevé de LDL aura tendance à augmenter les risques d’athérosclérose, surtout si vous avez des facteurs de risque : tabac, obésité, diabète, hypertension.

Les taux de cholestérol varient avec l’âge. Vers la cinquantaine, les taux normaux de cholestérol sont les suivants :

cholestérol total : 1,55 à 2,55 g/l ;

cholestérol total : 1,55 à 2,55 g/l ;

HDL-cholestérol : 0,58 à 0,92 g/l ;

HDL-cholestérol : 0,58 à 0,92 g/l ;

LDL-cholestérol : 1,00 à 1,50 g/l.

LDL-cholestérol : 1,00 à 1,50 g/l.

Il peut y avoir des variations en fonction des méthodes de dosage utilisées par le laboratoire d’analyse.

Le diabète de type 2

L’augmentation de la résistance à l’insuline est responsable d’une apparition plus fréquente d’un taux élevé de sucre dans le sang que l’on appelle le diabète de type 2. Il est souvent associé à une prise de poids ou une obésité, et aussi à l’hypertension. Ce diabète qui apparaît à l’âge mûr est différent du diabète de type 1 qui survient chez l’enfant ou l’adolescent.

En cas de diabète de type 2, un régime est nécessaire pour maigrir et équilibrer le taux de sucre dans le sang qui doit rester autour de 1 g/l. Si le régime et l’exercice ne sont pas suffisants, le médecin donnera un traitement pour faire baisser ce taux.

La prise d’un THM après la ménopause réduit le risque de diabète de type 2 d’environ 30 %.

L’altération des fonctions cognitives et la maladie d’Alzheimer

La carence œstrogénique pourrait être à l’origine d’une dégradation des fonctions cognitives à la ménopause (capacités de mémorisation, performances verbales, raisonnement abstrait), ainsi que de la survenue de la maladie d’Alzheimer. Il est cependant très difficile de faire la part de ce qui est attribuable à la ménopause et au vieillissement.

Les risques de cancer

L’incidence des cancers s’élève avec l’âge. L’influence des œstrogènes (action locale) est très débattue pour les cancers du sein, de l’endomètre, de l’ovaire et du côlon (voir chapitre 7).

La ménopause précoce

Elle se caractérise par la survenue d’une insuffisance ovarienne prématurée (IOP) avant l’âge de 40 ans. Il s’agit d’une pathologie qui impose un diagnostic médical. La recherche de la cause est importante :

causes médicales : liées à une opération chirurgicale, une radiothérapie, une chimiothérapie qui affectent la sécrétion des hormones sexuelles ;

causes médicales : liées à une opération chirurgicale, une radiothérapie, une chimiothérapie qui affectent la sécrétion des hormones sexuelles ;

causes génétiques : une pathologie liée au chromosome X (absence d’un chromosome X appelé syndrome de Turner, X fragile, etc.) ou à d’autres mutations chromosomiques décelées lors du bilan génétique ;

causes génétiques : une pathologie liée au chromosome X (absence d’un chromosome X appelé syndrome de Turner, X fragile, etc.) ou à d’autres mutations chromosomiques décelées lors du bilan génétique ;

causes inexpliquées qui restent les plus nombreuses (environ 75 % des cas).

causes inexpliquées qui restent les plus nombreuses (environ 75 % des cas).

Dans cette circonstance, le traitement hormonal est véritablement substitutif (THS), et médicalement indiqué pour lutter contre les troubles de la ménopause, mais aussi éviter que ne s’installent trop rapidement des problèmes vasculaires ou osseux. Le traitement sera poursuivi au moins jusqu’à l’âge de 50 ans.

« On m’a parlé de la préménopause »

J’ai 44 ans et, depuis 7 mois environ, je souffre de petits problèmes survenant surtout autour des règles : des ballonnements digestifs, une constipation, des crises de larmes, des cycles pas toujours réguliers, et je sens comme des moments de déprime… Mon médecin m’a dit que c’était peut-être la préménopause. Mais c’est un peu jeune, non ? J’ai 2 enfants, je n’ai eu aucun problème pour les avoir, et je ne souffre d’aucune maladie. Jusque-là, j’étais une femme très active. Alors je ne comprends pas trop. Je dois revoir le médecin pour faire un bilan.

DGAMSER, FORUM

Les ennuis gynécologiques après la ménopause

Les fuites d’urine

La baisse de tonus musculaire, le vieillissement tissulaire, vasculaire, pelvien et la carence hormonale en œstrogènes peuvent entraîner ou aggraver un prolapsus et/ou des troubles de la continence urinaire. Ces derniers sont parfois particulièrement invalidants et le médecin doit toujours interroger la patiente pour savoir si elle n’en souffre pas (même si elle n’en parle pas spontanément).

Attention !

La perte d’urine est si intolérable qu’elle est parfois inavouable, et plus difficile à exprimer que les troubles génitaux ou sexuels, considérés alors comme « plus nobles ». Or, l’incontinence urinaire existe chez 20 % des femmes de plus de 50 ans, et chez 30 % de celles de plus de 60 ans. La hantise de cette humiliation exclut de toute vie sociale (voire sexuelle) 10 à 20 % d’entre elles.

La fuite d’urine peut survenir uniquement pour des efforts importants, comme le port d’une charge lourde (valise, meuble), c’est le degré I ; un effort modéré (toux), c’est le degré II ; ou un effort très faible comme un changement de position quand on se lève du lit par exemple, c’est le degré III.

Il faut distinguer ces fuites des mictions impérieuses, un besoin d’uriner très urgent que l’on ne peut retenir et qui se produit en dehors de tout effort. Les urines s’échappent avant que l’on ait eu le temps d’aller aux toilettes. Cela est très différent d’une fuite qui se produit quand on soulève un objet lourd sans avoir préalablement senti le besoin d’uriner.

La différence entre la fuite d’urine à l’effort et la miction impérieuse est très importante. En effet, il existe des solutions chirurgicales pour les fuites à l’effort, alors que les mictions impérieuses ne s’opèrent pas, mais peuvent être améliorées par un traitement médicamenteux. Malheureusement, incontinence à l’effort et mictions impérieuses peuvent être associées, et le traitement chirurgical de l’incontinence laissera subsister les mictions impérieuses.

Le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort se fait sous anesthésie locale ou régionale (péridurale) en hospitalisation de jour. Il consiste à mettre une bandelette sous l’urètre de façon à ce que, lors des efforts, l’urètre soit pincé sur la bandelette par la pression abdominale. Cette intervention donne de bons résultats. En cas d’échec (10 % des cas), d’autres interventions sont possibles. Si la fuite d’urine est associée à un prolapsus, il faut aussi opérer en même temps le prolapsus (voir chapitre 8).

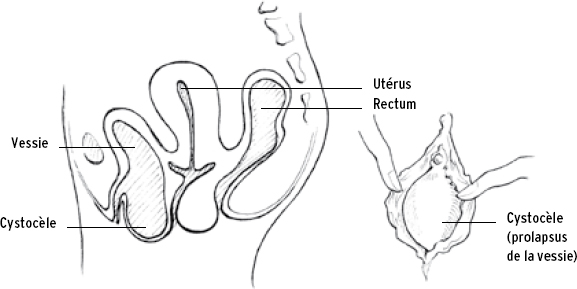

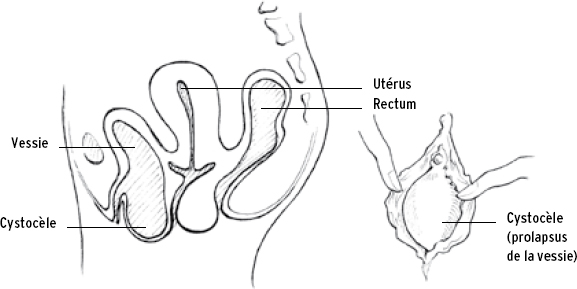

Le prolapsus

Le prolapsus, appelé aussi « descente d’organe » est la saillie permanente ou à l’effort de la paroi antérieure du vagin et de la vessie (cystocèle), ou du col utérin (hystérocèle), ou de la paroi postérieure du vagin et du rectum (rectocèle), ou des trois à la fois ; le prolapsus est alors dit total. Du fait des accouchements, des efforts répétés (port de charges, constipation), du vieillissement des muscles, parfois d’une ou plusieurs interventions chirurgicales, les organes pelviens (vessie, utérus, rectum) sortent par le vagin. La femme observe donc une boule qui sort par la vulve, en écartant les lèvres.

Le prolapsus est comme une hernie. Il n’est pas douloureux, mais peut s’aggraver au fil des années, la tuméfaction devenant de plus en plus importante. Il peut s’accompagner d’une fuite des urines spontanée ou lors des efforts (éternuement, toux, port d’un enfant, d’un sac, d’une valise…), de difficultés pour uriner. La femme doit s’accroupir ou mettre les doigts dans le vagin pour réduire le prolapsus et pouvoir uriner. Le prolapsus peut aussi s’accompagner d’une difficulté à retenir les gaz ou les selles. L’existence d’un prolapsus perturbe aussi la vie sexuelle : les rapports sont possibles, mais cette modification anatomique gêne psychologiquement la femme et son partenaire. Ces troubles, s’ils ne sont pas graves sur le plan vital, sont très gênants pour la vie sociale et humiliants. Sans traitements, ils s’aggravent avec l’âge. Il faut donc consulter un chirurgien gynécologue pour faire un bilan de l’importance du prolapsus et rechercher une fuite urinaire qui peut être masquée par le prolapsus.

Le prolapsus ou « descente d’organe »

Le traitement commence souvent par de la rééducation pour renforcer les muscles du plancher pelvien et du périnée. Un kinésithérapeute ou une sage-femme apprennent à la femme à contracter les muscles du périnée comme on le fait pour retenir les urines ou un gaz. Le kinésithérapeute peut utiliser ce que l’on nomme une bougie en plastique introduite dans le vagin pour stimuler les contractions musculaires, ou enregistrer les pressions que la patiente exerce en contractant les muscles.

Une opération chirurgicale est le plus souvent indispensable pour remettre les organes en place (voir chapitre 8). L’opération se fait par voie naturelle ou vaginale, ou par cœlioscopie. Parfois, il peut être nécessaire d’enlever l’utérus pour soutenir la vessie avec les ligaments de l’utérus. Après la chirurgie, les rapports sexuels sont possibles. Il faudra continuer à faire les exercices de rééducation appris avant l’opération pour maintenir la tonicité des muscles. Il faut en revanche éviter les efforts importants comme soulever une valise, un meuble. Il faut éviter aussi de laisser s’installer une constipation chronique, car pousser pour aller la selle peut constituer un effort important.

Malheureusement, le prolapsus étant lié au vieillissement et à l’altération des tissus qui soutiennent les organes pelviens, les récidives possibles nécessitent parfois une nouvelle opération.

La sexualité à la ménopause et après…

Si au XVIIIe siècle, seulement un tiers des femmes atteignaient l’âge de la ménopause, elles sont maintenant 90 %, ce qui correspond à 400 000 nouvelles femmes chaque année en France. Avec une espérance de vie de 85 ans, c’est un tiers de leur vie qu’elles passeront ménopausées. Cependant, le vieillissement survient avec ses handicaps et l’espérance de vie sans handicap n’est que de 63 ans !

Un désir toujours présent

Les enquêtes internationales confirment bien, s’il en était besoin, que la sexualité est un élément important la vie des hommes et des femmes d’aujourd’hui, quel que soit leur âge. La ménopause ne sonne plus le glas de la sexualité, ni de la féminité pour la « génération pilule ». Il n’est donc pas question d’occulter les problèmes psychosexuels liés à cette longue période de vie. Même entre 60 et 80 ans, la sexualité reste importante pour les trois quarts des couples. Cependant, les études montrent que quelque 40 % des femmes se plaignent de problèmes sexuels (plus que les hommes…). Si, globalement, on note une amélioration des difficultés sexuelles au long de la vie, il n’en va pas de même après 50 ans en raison de la sécheresse vaginale et des troubles de la ménopause.

Il ne faut pas perdre de vue que la sexualité féminine est complexe, composée de facteurs biologiques, psychosexuels et contextuels, et que les bouleversements hormonaux de la ménopause peuvent déstabiliser. Incontestablement, la symptomatologie climatérique (arrêt des règles, bouffées de chaleur…), la carence hormonale de la période ménopausique et la perception de l’âge qui en découle, peuvent se conjuguer à des facteurs psychologiques (dépression), socioprofessionnels, relationnels (conjugaux, familiaux) pour aboutir à des répercussions sur la fonction sexuelle et la qualité de vie.

Les consultations de la période ménopausique ou de la ménopause confirmée s’avèrent être particulièrement propices à l’instauration (s’il n’a pas encore eu lieu) d’un dialogue sur la santé sexuelle. Nombre de femmes souffrent de difficultés sexuelles à cet âge. Si certaines s’enhardissent et osent en parler au médecin, beaucoup avouent qu’elles espèrent que ce soit les professionnels de santé qui les interrogent spontanément sur cet aspect de leur qualité de vie. Des femmes, jusque-là satisfaites, sont souvent amenées à faire face pour la première fois à des difficultés nouvelles du fait de modifications physiques et psychologiques personnelles (ou de leur partenaire). Celles qui souffraient mais n’osaient pas en parler s’enhardissent souvent alors grâce à l’alibi fourni par la ménopause qui, en les déculpabilisant, leur permet de parler enfin de troubles bien antérieurs, mais non exprimables jusqu’alors.

Le rôle du médecin est majeur pour expliquer la physiologie des phénomènes de vieillissement, évoquer les moyens thérapeutiques éventuels à disposition, mais aussi pour rassurer, autoriser.

Aujourd’hui, l’augmentation de l’espérance de vie, l’amélioration de la qualité de vie après 50 ans, l’éducation et l’évolution des mœurs font que la plupart des femmes se soucient de garder une activité sexuelle épanouissante après la ménopause. Il est habituel de dire que la qualité de vie sexuelle après la ménopause dépend pour beaucoup de ce qu’elle était avant. S’il existait par exemple des difficultés conjugales avant, l’arrivée de la ménopause peut servir de prétexte pour abandonner toute vie sexuelle. À l’opposé, même dans le cas d’une bonne entente, les modifications liées aux bouleversements hormonaux influent sur la sexualité. Il existe une grande inégalité devant le vieillissement, mais aussi devant son vécu. Certaines femmes ont l’impression de perdre en féminité et de ne plus se sentir désirables ; pour d’autres, la ménopause se présente comme une libération du risque de grossesse (abandon de la contraception) et du rituel des règles, source d’un regain de sexualité avec un corps toujours désirant et un imaginaire toujours riche. Globalement, pour beaucoup de femmes, la sexualité en post-ménopause reste très agréable et pleinement satisfaisante.

Les modifications de la sexualité

La période de la périménopause, c’est-à-dire des premiers signes à l’installation complète de la ménopause, avec son cortège au début de règles capricieuses, puis parfois plus tard de bouffées de chaleur, de troubles du sommeil, d’irritabilité… est moins propice au climat amoureux, même s’il s’agit d’un nouveau couple.

À la ménopause confirmée, on remarque des modifications des quatre phases (voir chapitre 1) :

Dans la première phase (excitation), le temps de réponse à une stimulation efficace s’allonge. La lubrification vaginale est moins abondante et plus longue à obtenir.

Dans la première phase (excitation), le temps de réponse à une stimulation efficace s’allonge. La lubrification vaginale est moins abondante et plus longue à obtenir.

Au cours de la phase en plateau (tension sexuelle), l’absence de souplesse, de l’expansivité vaginale rend les frottements pénibles, voire franchement douloureux.

Au cours de la phase en plateau (tension sexuelle), l’absence de souplesse, de l’expansivité vaginale rend les frottements pénibles, voire franchement douloureux.

Au moment de l’orgasme, l’intensité de la réponse musculaire diminue du fait de l’atrophie tissulaire. Les contractions orgasmiques peuvent garder leur rythme régulier mais leur nombre diminue.

Au moment de l’orgasme, l’intensité de la réponse musculaire diminue du fait de l’atrophie tissulaire. Les contractions orgasmiques peuvent garder leur rythme régulier mais leur nombre diminue.

La phase de détumescence (résolution) est beaucoup plus rapide.

La phase de détumescence (résolution) est beaucoup plus rapide.

Des solutions simples existent.

La sécheresse vaginale peut rendre les rapports sexuels difficiles et douloureux. La diminution de l’imprégnation hormonale vaginale peut entraîner un retard de la lubrification durant la période d’excitation : en effet, alors que la femme à 20 ans a besoin de moins de 30 secondes pour obtenir une lubrification complète, ce même résultat peut nécessiter plus de 2 minutes après la ménopause.

Douleurs lors des rapports

Environ 20 % des femmes ménopausées actives sexuellement souffriraient de dyspareunie. Cela est attribué à un manque d’hormones qui fragilise les tissus, diminue le flux sanguin génital et provoque un certain degré d’atrophie vulvo-vaginale. Néanmoins, d’autres facteurs peuvent intervenir, notamment sur les plans affectif et relationnel.

Concernant les orgasmes, si certaines femmes se plaignent d’une diminution de leur fréquence et de leur intensité, il est important de noter que pour d’autres, ce nombre augmente après la ménopause et que certaines ont connu leur premier orgasme à cette période.

La diminution du désir dont se plaignent certaines pourrait être expliquée par la diminution du taux de testostérone (hormone sécrétée en faible quantité chez la femme, correspondant à l’hormone du désir), mais également par des facteurs psychologiques, les femmes se sentant moins désirables et désirées. Le cap de la ménopause correspond à une période de la vie où, par exemple, les enfants vont prendre leur autonomie, quitter le domicile familial. La femme se retrouve seule face à son compagnon. Si elle a beaucoup investi dans ses enfants et qu’il existe un problème de couple, cela peut déboucher sur un sentiment de vide (syndrome du nid vide décrit par les psychologues) et aboutir à un état plus ou moins dépressif, peu propice à l’épanouissement sexuel. À l’opposé, celle qui voit là une nouvelle liberté reste active, rencontre plus ses amies comme dans une nouvelle vie et, se sentant désirable, a plus de chances d’être désirante. Ce peut être aussi l’occasion d’une nouvelle vie amoureuse avec un nouveau compagnon, les enfants qu’on a élevés seule étant partis.

Les difficultés qui peuvent survenir dans le couple

L’attitude du compagnon est également très importante pour la sexualité féminine. Les couples qui connaissent depuis longtemps des difficultés sexuelles peuvent voir celles-ci s’aggraver à la ménopause, tandis que les couples qui ont toujours eu une activité sexuelle satisfaisante peuvent alors rencontrer pour la première fois des difficultés. La perception de la ménopause par le partenaire et son attitude face aux modifications qu’elle engendre ont un rôle capital. Il pourra soutenir et réassurer par sa présence et son désir intact, ou au contraire renforcer l’idée que la sexualité c’est fini !

Souvent le compagnon a le même âge, voire est plus âgé, lui-même peut souffrir de soucis de santé (diabète, cholestérol, problèmes de prostate, dépression) qui peuvent influer sur la qualité de ses érections. L’homme face à ces pannes sombre souvent dans une phase de renoncement et d’évitement après une phase d’échecs à répétition. Cette phase de renoncement est d’autant plus mal interprétée qu’elle s’accompagne souvent d’une perte des gestes de tendresse et d’attention de la part d’un compagnon qui se sent diminué par ses propres difficultés sexuelles. De nombreuses études l’ont confirmé, les pannes masculines altèrent la qualité de vie sexuelle de leur compagne. A contrario, le traitement de ces pannes améliore la qualité de vie de ces femmes.

Les difficultés avec le partenaire ne sont pas toujours spécifiquement sexuelles mais plutôt relationnelles. Le problème de l’évolution du couple au fil du temps est au cœur de la relation sexuelle à cet âge. Or cette évolution se fait le plus souvent dans le sens de la détérioration. Il ne s’agit pas seulement d’un banal émoussement ou d’un simple évanouissement du désir par suite de l’habitude, mais de perturbations parfois plus profondes. La perte des écrans que constituaient le métier et les enfants met à nu ces difficultés du face-à-face, de leur asynchronisme d’évolution souvent avec l’apparition de nouveaux centres d’intérêt mal tolérés par l’autre.

L’envahissement de la maison 24 heures sur 24 par exemple par un homme récemment à la retraite, un homme, qui plus est, inadapté au temps qui lui est désormais disponible et qui se sent dépouillé de son prestige professionnel, peut conduire à un climat conjugal explosif, d’autant que les enfants sont partis. Les deux membres du couple doivent pour la première fois affronter un face-à-face où ils ont peu ou rien à se dire.

Sur le plan purement sexuel, la baisse de la libido de la femme, la difficulté pour la femme à obtenir un orgasme devrait conduire le partenaire à s’adapter. Mais l’homme a le plus souvent aussi 50 ans ou plus. Les rides de sa compagne lui rappellent les siennes qu’il voit se creuser tous les matins en se rasant et il commence à douter de ses performances. Il se remet alors en question face à l’absence de réaction de la part de sa femme. Bien souvent, la peur de l’échec le conduit à abréger les préliminaires amoureux, ce qui bien sûr accroît la mésentente conjugale.

Par ses propres conduites d’évitement, il aggrave les choses car il craint de « ne plus être à la hauteur » du fait d’une dysfonction érectile dont il a honte. Pire, sous l’emprise du doute, il se sent attiré par des femmes plus jeunes pour s’assurer du maintien de son pouvoir de séduction (ou plutôt pour bénéficier d’excitations nouvelles), indispensables au maintien de son activité sexuelle qu’il sait défaillante.

Et nous voilà dans le cercle vicieux dont on ne sortira que si l’un et l’autre sont capables d’en parler, de s’adapter, de devenir plus participatifs, plus attentifs à l’autre, plus actifs et n’hésitant pas à dispenser des stimulations plus directes.

La solitude aussi peut être un problème : les enfants sont partis, le mari aussi ou est décédé, et l’entreprise vous met en pré-retraite ! Cette solitude, cette inutilité sociale peuvent être difficiles à vivre, avec les problèmes de la ménopause en prime ! C’est le moment de ne pas se refermer sur soi mais de trouver un groupe de sport, d’art (une chorale), une association où retrouver du lien social et du sens à donner à sa vie. Parfois, il est aussi possible de se faire aider par une psychologue, un psychiatre.

Les traitements

Les femmes et les médecins espèrent toujours trouver un Viagra féminin. Il n’y en a pas !

Le traitement hormonal substitutif de la ménopause a incontestablement sa place, quand il est possible et accepté, dans la prise en charge des troubles de la ménopause, associant symptomatologie vasomotrice et atrophie vaginale qui altèrent la qualité de vie sexuelle des femmes. Ce traitement hormonal améliore la lubrification, la sensibilité clitoridienne, mais n’a pas toujours d’effet sur la fréquence des orgasmes et la montée du désir dépend de la relation amoureuse du couple.

Les traitements hormonaux vaginaux (crèmes et ovules) luttant contre l’atrophie et la sècheresse vaginale améliorent aussi la réponse sexuelle.

Les hormones mâles substituts à la testostérone ont, comme les œstrogènes, une action sur les fonctions cérébrales et notamment le désir. Elles sont normalement sécrétées mais en petite quantité par les ovaires et la glande surrénale située au-dessus des reins. Elles ont été proposées à faible dose pour améliorer la sexualité à la ménopause. Elles pouvaient être prescrites pour une courte période (3 à 6 mois) car on ignore l’effet de ces traitements sur le long terme. Elles peuvent avoir des effets secondaires comme l’apparition d’acné ou de poils. Elles ne sont plus disponibles en France actuellement.

La dihydro-épiandrostérone (DHEA) agit comme un précurseur des hormones. Elle semble avoir pris la place des œstrogènes dans le grand public, et elle est assimilée souvent comme « l’hormone de jouvence ». Elle est accessible sans prescription et se vend largement sans contrôle aucun, bien qu’aucune étude bien menée n’ait pu mettre en évidence un bénéfice prouvé sur le désir comme la qualité de vie ! Elle ne doit pas être associée au traitement hormonal de la ménopause.

Si l’utilisation de la DHEA par voie orale est controversée, il semble quand même que la DHEA par voie vaginale puisse améliorer la libido et la réponse sexuelle par son effet sur l’atrophie vaginale. Le traitement peut entraîner des effets secondaires : acné, hirsutisme, promotion de cancers du sein. Il faut déconseiller la prise de DHEA.

Les lubrifiants (gel, crèmes et ovules) chez la femme ménopausée peuvent pallier ces difficultés et permettent au couple de conserver une sexualité ludique et épanouissante.

Attention cependant, il ne faut pas réduire la sexualité à la seule sphère génitale et aux hormones, les difficultés sexuelles sont souvent d’ordre relationnel ou psychologique. Il faut donc en parler avec le médecin pour comprendre l’origine de la difficulté plutôt que de se précipiter sur des médicaments qui ne sont jamais sans complications.

Après 70 ans

Le vieillissement organique et tissulaire réduit nos capacités à profiter d’une vie sexuelle épanouie… L’image corporelle est altérée, 78 % des femmes évoquent le manque d’attractivité comme source d’absence de sexualité, les hommes n’étant que 58 % à le mentionner. L’amour, la tendresse et la complicité du couple permettent de trouver un nouvel équilibre. Et même si la fréquence des rapports sexuels diminuent et que les capacités techniques ne sont plus les mêmes, une sexualité épanouissante est encore présente chez beaucoup de couples âgés. Une étude portant sur 27 000 personnes âgées de 40 à 80 ans, montre que 68 % des hommes et 60 % des femmes âgés de 70 à 80 ans sont favorables à un traitement pour améliorer la sexualité. Cependant, vouloir imputer toutes nos variations comportementales à des élévations ou des baisses de taux d’hormones est simpliste et dangereux. La chimie de nos émotions et de nos sentiments est bien plus complexe !

le raccourcissement des cycles, par exemple les règles surviennent tous les 25 jours au lieu des 28 habituels ;

le raccourcissement des cycles, par exemple les règles surviennent tous les 25 jours au lieu des 28 habituels ; leur irrégularité : les règles sautent un mois ;

leur irrégularité : les règles sautent un mois ; des seins tendus, douloureux avant les règles et/ou un ballonnement abdominal en rapport avec l’absence de progestérone.

des seins tendus, douloureux avant les règles et/ou un ballonnement abdominal en rapport avec l’absence de progestérone. Les bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices (BVM) peuvent survenir au cours de la journée ou de la nuit. Elles se déroulent classiquement en trois phases. Une première phase inconstante, appelée aura ou prodrome, consiste en la survenue de frissons, de tremblements, de malaise et/ou de vertiges. Une deuxième phase avec sensation de chaleur débute au niveau du thorax et des épaules puis s’étend au cou et à la face avec l’apparition de rougeurs et de sueurs. Vient enfin la phase de résolution avec hypersudation, palpitations et retour à l’état normal.

Les bouffées de chaleur ou bouffées vasomotrices (BVM) peuvent survenir au cours de la journée ou de la nuit. Elles se déroulent classiquement en trois phases. Une première phase inconstante, appelée aura ou prodrome, consiste en la survenue de frissons, de tremblements, de malaise et/ou de vertiges. Une deuxième phase avec sensation de chaleur débute au niveau du thorax et des épaules puis s’étend au cou et à la face avec l’apparition de rougeurs et de sueurs. Vient enfin la phase de résolution avec hypersudation, palpitations et retour à l’état normal. Les sueurs nocturnes peuvent survenir de façon isolée sans bouffées de chaleur. Elles ont tendance à réveiller la femme.

Les sueurs nocturnes peuvent survenir de façon isolée sans bouffées de chaleur. Elles ont tendance à réveiller la femme. Les troubles génito-urinaires avec essentiellement la sécheresse vulvo-vaginale, surviennent et s’aggravent avec le temps. Ils occasionnent des douleurs lors des rapports sexuels et par voie de conséquence une diminution du plaisir et du désir.

Les troubles génito-urinaires avec essentiellement la sécheresse vulvo-vaginale, surviennent et s’aggravent avec le temps. Ils occasionnent des douleurs lors des rapports sexuels et par voie de conséquence une diminution du plaisir et du désir. troubles urinaires : infections et irritations urinaires, gêne pour uriner et impériosités mictionnelles ;

troubles urinaires : infections et irritations urinaires, gêne pour uriner et impériosités mictionnelles ; douleurs articulaires : elles sont fréquentes, peuvent toucher toutes les articulations avec « dérouillage matinal » ;

douleurs articulaires : elles sont fréquentes, peuvent toucher toutes les articulations avec « dérouillage matinal » ; troubles du sommeil par effet dit « domino », secondaires au réveil nocturne engendré par les bouffées vasomotrices ;

troubles du sommeil par effet dit « domino », secondaires au réveil nocturne engendré par les bouffées vasomotrices ; fatigue ou asthénie ;

fatigue ou asthénie ; perte d’attention ;

perte d’attention ; tendance dépressive ;

tendance dépressive ; pertes de mémoire ;

pertes de mémoire ; troubles de l’humeur avec un caractère irritable ;

troubles de l’humeur avec un caractère irritable ; variations pondérales, pas tant la prise de poids qui est habituellement progressive que la redistribution des graisses qui ont tendance à se déposer sur le ventre. On parle de répartition androïde (comme pour l’homme) des graisses.

variations pondérales, pas tant la prise de poids qui est habituellement progressive que la redistribution des graisses qui ont tendance à se déposer sur le ventre. On parle de répartition androïde (comme pour l’homme) des graisses.

Pratiquer une activité physique régulière (30 à 45 minutes de marche rapide par jour).

Pratiquer une activité physique régulière (30 à 45 minutes de marche rapide par jour). Arrêter le tabac (demander de l’aide au médecin si le sevrage pose problème).

Arrêter le tabac (demander de l’aide au médecin si le sevrage pose problème). Limiter la prise d’alcool, de café, et de sucre.

Limiter la prise d’alcool, de café, et de sucre. Avoir une bonne hygiène alimentaire.

Avoir une bonne hygiène alimentaire. Privilégier un régime équilibré et pauvre en graisses.

Privilégier un régime équilibré et pauvre en graisses. Avoir un apport suffisant en calcium et en vitamine D.

Avoir un apport suffisant en calcium et en vitamine D.