Hinter den Innenhofmauern im Zoologischen Institut ragten die beiden Türme der Münchner Frauenkirche in den Winterhimmel. Es waren die Semesterferien des Jahres 1932. Nennenswerte wissenschaftliche Aktivitäten hatten dem Chaos und dem Getriebe Platz gemacht, das mit dem Umzug ins neue Laboratorium einherging. Studenten und Assistenten räumten Bücherregale leer und packten Artikel und Beiträge in Schachteln. Die Tiere, die noch da waren, und die Instrumente mussten ebenfalls fertig gemacht und in Kisten verpackt werden.141 Auch Karl von Frisch bereitete sich auf den Umzug vor und muss wohl innegehalten haben, um einen letzten Blick auf das alte Institut zu werfen. Das ehemalige Jesuitenkloster war ein Refugium vor den politischen Unruhen und Gewalttaten gewesen, in denen Stadt und Staat jetzt versanken. Es waren viele Erinnerungen von Frischs, die mit diesen vertrauten Räumen verbunden waren.

Das Institut war aufgeblüht, seit er dessen Leitung vor sieben Jahren, 1925, übernommen hatte. Der Forschungsstab, zu dem Studenten, verschiedene Assistenten und Professorenkollegen gehörten, war von dreißig auf über sechzig Personen angewachsen. Mehr als hundert Graduierte waren es gewesen, die er begleitet hatte. Darüber hinaus publizierten von Frisch und seine Studenten so produktiv wie vielfältig über die Sinnesphysiologie von Tieren. Doch je größer die Anzahl der Studenten und der Mitarbeiter wurde, desto weniger adäquat schien das altehrwürdige Gebäude mit seinem verwilderten Innenhof. Versuchsbecken überfluteten immer wieder die Böden. Das Wasser tropfte durch die Decken in die darunterliegenden Räume. Doktoranden siedelten zu den kleinen Lesepulten in der Bibliothek um, weil es immer weniger Platz gab, und die Gänge wurden zu provisorischen Laboratorien, in denen Techniker und Assistenten unzählige Kulturen und Objektträger für das Institut vorbereiteten. Dazu kamen noch Lehrer und Studenten, weil auch die Laborübungen in den ohnehin schon überfüllten Gängen abgehalten wurden.142

Als Augustus Trowbridge, Repräsentant der amerikanischen Rockefeller Foundation, 1926 von Frischs Laboratorium besuchte, tat er das, um zu entscheiden, ob die Stiftung europäische Forschungen und Studenten unterstützen und nach Amerika holen sollte. Die damals noch recht junge Stiftung half nicht nur amerikanischen Forschern mit großzügigen Mitteln, sondern auch Wissenschaftlern im Ausland, die auf Gebieten von öffentlichem Interesse – Ernährung etwa oder Gesundheitswesen – arbeiteten.143 Von Frisch begleitete seinen wichtigen Gast gerade zu jener Zeit durch das Institut, als am Gang die Laborübung abgehalten wurde. Als sich die beiden Männer einen Weg durch Studenten und Instrumente bahnten, scherzte von Frisch, dass ihm die Rockefeller-Stiftung doch gleich ein neues Institut errichten sollte. Trowbridge lachte nicht. Stattdessen schlug er von Frisch vor, ein Konzept zu verfassen und um Geldmittel für ein neues Gebäude anzusuchen.144

Während der nächsten Jahre folgten intensive Verhandlungen zwischen von Frisch, der Rockefeller Foundation, der Universität München und der Stadt.145 Zu Ostern 1930, unmittelbar nachdem von Frisch seinen letzten Antrag an die Stiftung abgegeben hatte, unternahm er eine ausgedehnte Vortragsreise durch die USA, um sich andere Institute anzusehen und Vorträge über seine Arbeit über die Sinneswahrnehmungen von Fischen und Bienen zu halten. Die treibende Kraft hinter dieser Reise war die aus den Vereinigten Staaten stammende Biologin Marcella Boveri, die Witwe des berühmten Zoologen Theodor Boveri. Nachdem ihr Ehemann 1915 gestorben war, war sie in die USA zurückgekehrt und hatte eine Biologie-Professur am Albertus Magnus College in New Haven, Connecticut, übernommen. Trotzdem blieben enge Verbindungen nach Europa bestehen, einerseits zu ihrer Familie, andererseits zu ehemaligen Kollegen. Mit Unterstützung des International Education Boards und der Rockefeller Foundation stellte sie einen Reiseplan zusammen, der von Frisch an viele der namhaftesten Universitäten des Landes führen würde.146

Allein die Tatsache, dass man von Frisch für eine derart umfangreiche Förderung durch die Stiftung in Betracht zog und dass man ihn für Vorträge in die USA brachte, festigte seinen Ruf als erstklassiger Wissenschaftler sowohl zu Hause als auch im Ausland. In einem Brief an die Rockefeller Foundation, den der in Yale lehrende Biologe Ross Harrison schrieb, um von Frischs Reise zu unterstützen, meinte dieser begeistert, dass von Frischs »Qualifikation und Ansehen dem International Board aufgrund der Erwägungen hinsichtlich des Bauprojekts für ein neues Zoologisches Institut in München wohl bekannt sein müssen.« Weiter hieß es: »Deshalb brauche ich hier nur festzuhalten, dass er einer der führenden Zoologen Deutschlands der jüngeren Generation ist und dass er über eines der aktivsten Laboratorien Europas verfügt; dass sein generelles Interesse der Vergleichenden Physiologie gilt und sein am meisten herausragendes Werk das Verhalten und die Instinkte von Bienen zum Thema hat; und dass er eine überaus anziehende und interessante Persönlichkeit ist.« Harrison versicherte der Stiftung außerdem, dass erste Anfragen an potenzielle Gastgeber für diese angekündigte Reise freundlich aufgenommen würden: »Mir wurde versichert, dass er herzlich empfangen wird und zu Vorträgen in Harvard, Brown, Yale, Columbia, Princeton, Pennsylvania, Johns Hopkins, Cornell, Chicago und eine Reihe weiterer Orte eingeladen ist.«147

Also machte sich von Frisch während der Osterfeiertage 1930 auf zu seiner ersten Transatlantikreise. Sein jüngstes Kind – ein Sohn, den er nach seinem Bruder Otto benannt hatte – war gerade drei Monate alt und von labiler Gesundheit. Margarete blieb zu Hause, um sich um ihren Jüngsten und die drei älteren Kinder zu kümmern. Unterwegs geriet von Frischs Schiff in einen Sturm. »Haushohe Wogen« ließen das Schiff schwanken und verlängerten die Reisezeit von zehn auf zwölf Tage. Doch am 10. März legte das Schiff im Hafen von New York an. Karl von Frisch war enorm beeindruckt: »Aus dem Bodennebel, der die Stadt verhüllte, ragten die höchsten Teile der Wolkenkratzer heraus«, und der Wind jagte »Nebelfetzen um ihre oberen Stockwerke« – ein Anblick, der ihn an »die Berggipfel in den Alpen« erinnerte.148

Nachdem er in New York von Bord gegangen war, fuhr von Frisch zur Yale University in New Haven, um dort Marcella Boveri und ihren Kollegen Ross Harrison zu treffen. Und hier, vor einer kleinen Gruppe interessierter Zuhörer, hielt er seinen ersten professionellen Vortrag in englischer Sprache. Zu Beginn hielt er sich noch an seine niedergeschriebenen Notizen, doch bald war er sicher und sprach frei, ohne auf sein Skriptum zurückgreifen zu müssen.

Auf Yale folgte Harvard, darauf Columbia in New York City. Von hier ging die Reise nach Cornell und dann nach Buffalo inklusive Abstecher zu den Niagara-Fällen. Es folgte der Mittlere Westen: Ann Arbor zuerst, danach Chicago. Als er hier eines der berühmten Schlachthäuser der Stadt besichtigte, »zeigte sich die Zoologie von einer neuartigen Seite.«149 Fast drei Jahrzehnte, nachdem Upton Sinclair beschrieben hatte, wie Millionen Stück Vieh »per Fließband« geschlachtet wurden und Schweinefleisch mit schrecklicher Effizienz »mittels angewandter Mathematik« gewonnen wurde, sah Karl von Frisch »den Werdegang vom lebenden Schwein zur versandfertigen Konservenbüchse.«150 Treffsicher erkannte er, dass Chicago der Umschlagplatz zwischen »den westlichen Agrarstaaten mit ihrer Überproduktion an Vieh und den östlichen Verbraucherzentren« war. Für ihn als Europäer war der Ort beispielhaft für die »Genialität amerikanischen Geschäftsgeistes.«151

Von Chicago reiste von Frisch nach Madison, Iowa und Minneapolis, an deren Universitäten er Vorträge hielt. In Bloomington, Indiana, war er Gast des berühmten Sexualforschers Alfred Kinsey, der ihn zu einem »Ausflug in die karstartige Höhlenwelt der dortigen Landschaft mit ihren unterirdischen Flüssen und einem merkwürdigen Tierleben« mitnahm.152 Von dort reiste er nach Columbus sowie nach Cleveland und dann zurück an die Ostküste, wobei er in Philadelphia, Princeton und Washington, D. C. Stopps einlegte.

Insgesamt besuchte er neunzehn Colleges und Universitäten, darüber hinaus das Bureau of Entomology in Washington, D. C., das Rockefeller Institute und die Woods Hole Marine Biological Station. An das Außenministerium in Berlin berichtete von Frisch: »An den genannten Universitäten habe ich überall die zoologischen Institute eingehend besichtigt und oft auch Gelegenheit gehabt, Laboratorien verwandter Fächer (Psychologie, Botanik, Physiologie u. a.) kennen zu lernen.« Dabei fiel sein Urteil über die Qualität all dieser Einrichtungen gemischt aus. Während er viele der zoologischen Institute als »unter dem Durchschnittsniveau unserer deutschen Institute« hinsichtlich der Ausstattung und des wissenschaftlichen Betriebs betrachtete, erkannte er die Überlegenheit anderer an, wenn er auf »ausgezeichnet eingerichtete Anstalten« traf, »wie wir sie in Deutschland nicht aufzuweisen haben, mit außerordentlich lebhaftem und vielseitigem wissenschaftlichen Betrieb.« Es erstaunte ihn, wie unverkennbar »überall das Bestreben [ist], die Institute zu modernisieren.« »Große Mittel«, schrieb er, »werden nicht nur an den Ausbau der Institute, sondern auch an eine entsprechende Ausstattung mit Apparaten und die Anstellung eines gewaltigen Stabes wissenschaftlicher Arbeiter gewendet.« Und er sah für die Wissenschaft in Deutschland die Zeichen an der Wand: »Es ist mit Sicherheit vorauszusehen, dass in unserem wie in anderen Fächern die Vereinigten Staaten in absehbarer Zeit die Führung übernehmen und wir in Rückstand kommen werden, wenn nicht auch in Deutschland energischere Schritte zum Ausbau und zur Modernisierung der wissenschaftlichen Institute getan werden.«153

Alles in allem war Karl von Frisch mit seiner Reise sehr zufrieden. Er hatte das Gefühl, dass der »hauptsächliche Zweck meiner Reise, aus der Besichtigung der amerikanischen Institute Anregungen für die Ausgestaltung unseres neuen zoologischen Institutes zu gewinnen« vollkommen erfüllt worden sei. Überall hatte man ihn mit »größter Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit« empfangen. Zufrieden war er auch damit, wie seine Vorträge aufgenommen worden waren, und seiner Frau schrieb er, dass die Zuhörer an besonderen Stellen während des Vortrags spontan applaudiert hatten.154 Und er betrachtete »die Zahl neuer, voraussichtlich fruchtbarer persönlicher Beziehungen, die ich in der kurzen Zeit des Aufenthaltes in Amerika anknüpfen konnte, als einen besonderen Gewinn dieser Reise.«155

Der Höhepunkt der Reise war jedoch jener Augenblick, als Augustus Trowbridge von der Rockefeller Foundation unerwartet während eines Vortrags auftauchte, den von Frisch in Princeton hielt. Trowbridge hatte sich entschlossen, die gute Nachricht persönlich zu überbringen: Von Frischs Ansuchen um finanzielle Unterstützung für ein neues zoologisches Institut war angenommen worden. Insgesamt 1.553.000 Reichsmark (damals rund 372.000 Dollar) sollten während der kommenden drei Jahre an die Universität von München gehen.156 Von diesem Betrag würden 993.000 Reichsmark direkt an von Frisch für den Bau und die Leitung des neuen Instituts bezahlt werden. Der Restbetrag sollte zur Finanzierung eines neuen Instituts für Physikalische Chemie dienen. Der Staat Bayern sollte im Gegenzug ein zentral liegendes Grundstück zur Verfügung stellen, auf dem die neuen Institutsgebäude errichtet werden können – eine Zusicherung, die mit 1.050.950 Reichsmark beziffert wurde.

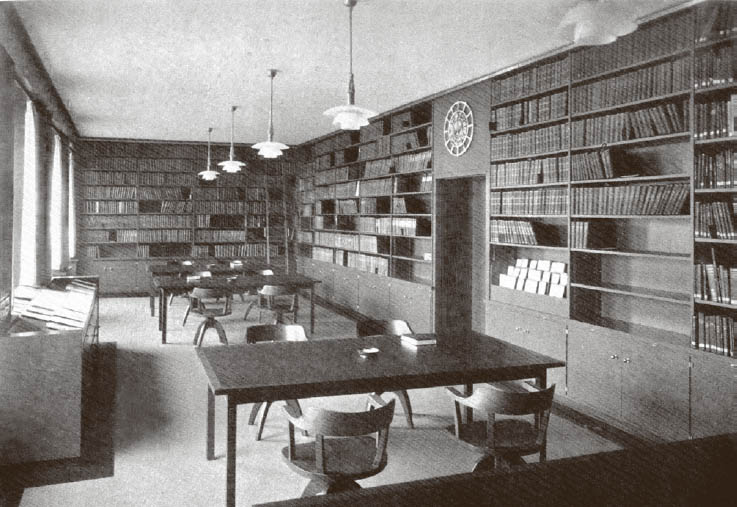

In Hochstimmung kehrte von Frisch Ende April zurück nach Hause, bereit, mit der Planung des neuen Institutsgebäudes zu beginnen. Während der beiden darauffolgenden Jahre arbeitete er eng mit einem Architekten zusammen, um ein Gebäude zu schaffen, das in Form und Funktion wissenschaftlichen Zwecken diente. Mit seinen drei Geschoßen und der hochmodernen Ausstattung war das von der Rockefeller Foundation finanzierte Gebäude ein wunderbarer Anblick: Da gab es separate Räume für Gewebekulturen, riesige Aquarien in eigenen Wasserräumen und Kammern, deren Temperatur und Luftfeuchtigkeit sich regeln ließen, um Tiere unter konstanten Bedingungen großziehen und halten zu können.157 Andere Räume wiederum beherbergten die Institutsbibliothek sowie Skelette und Tierpräparate für den Unterricht. Und im gesamten Institut warteten, so muss es den Wissenschaftlern erschienen sein, ganze Kilometer von Labortischen, an denen sie ihren Arbeiten nachgehen konnten. Im zweiten Geschoß wurde eine Teeküche eingerichtet, wo man sich zwanglos zusammensetzen konnte. 1933 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Und hätte der Geist der Wissenschaft sich selbst ein ideales Zuhause errichtet, dann hätte es wohl genau so ausgesehen.

Abb. 3. 1. Bibliothek und Lesesaal des neuen Institutsgebäudes für Zoologie. In anderen Räumen wurden Tierpräparate aufbewahrt oder Diapositive von Mikroaufnahmen. (Karl von Frisch und Theodor Kollmann: Der Neubau des Zoologischen Instituts der Universität München. A. Huber, München, 1935. S. 17, Abb. 17.)

Doch während des Einzugs in dieses neue Gebäude überschatteten unheilvolle Ereignisse diesen eigentlich so glücklichen Anlass. Im Sommer 1932 hatten die Nationalsozialisten ihre Sitze im Reichstag verdoppelt, und ihr Parteiführer Adolf Hitler forderte die Kanzlerschaft. Am 30. Januar 1933 erwies sich das als erfolgreich und Hitler wurde zum Reichskanzler Deutschlands ernannt.

Nahezu sofort wirkte sich die neue Regierung auf die Universität aus.158 Die Nazis kümmerten sich um Erziehung in besonderem Maß, da sie die Jugend als einen Schlüssel für die unausgesetzte Macht in ihrem Tausendjährigen Reich betrachteten. Schon lange bevor diese Politik durch Hitlers Machtergreifung offiziell wurde, war die Universität München Schauplatz antisemitischer Agitation gewesen.159 Studenten zählten zur frühesten Machtbasis Hitlers, da viele von ihnen aus dem rechten politischen, zutiefst nationalistischen Spektrum stammten. Angesichts der hohen Arbeitslosenrate konnten sich die jungen Leute an den Universitäten glücklich schätzen. Doch die studentischen Nazi-Organisationen appellierten an ihre Zukunftsängste und schürten ihre Wut auf Bolschewiken, Juden und die Ungerechtigkeit des Friedensvertrags von Versailles. Sie drangsalierten Professoren während der Vorlesungen und verteilten nationalistische und antisemitische Flugblätter auf dem gesamten Universitätsgelände, damit nur ja niemand ihre Mission und ihre unheilvolle Präsenz vergaß.

Abb. 3. 2. Der Aquariensaal mit Becken und Arbeitsplätzen des neuen Institutsgebäudes. Dieser Raum war Teil eines weitläufigen Systems aus Salz- und Süßwasserbecken mit Innen- und Außenbassins, die es den Forschern ermöglichten, Wasserbewohner unter verschiedenen Licht-, Temperatur- und Wasserbedingungen zu studieren. (Karl von Frisch und Theodor Kollmann: Der Neubau des Zoologischen Instituts der Universität München. A. Huber, München, 1935. S. 21, Abb. 24.)

Anders als die Studenten wurde die Professorenschaft als weitgehend jüdisch betrachtet, obwohl die Zahlen tatsächlich je nach Fach differierten und geringer waren, als die Rhetorik dieser Ära es glauben lassen wollte. In München waren es im Jahr 1933 etwa 8,6 Prozent oder 33 unter 384 Dozenten. Bislang hatte sich die Fakultät selbst verwaltet. Das bedeutete, dass die Abteilungen und deren Dekane selbst entschieden, wer engagiert, gekündigt oder befördert wurde. Doch mit der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden die Universitäten bald nach dem Führerprinzip organisiert, womit der Präsident einer Universität offiziell als deren absoluter »Führer« galt. Ausgewählt wurden diese Führer von hochrangigen Nazis unter politisch verlässlichen Kandidaten.160

Auswirkungen auf das Universitätspersonal hatten auch neue Gesetze, die dazu dienten die Universitäten zu »säubern« und zu »arisieren«. Anfang April 1933, nur etwas mehr als zwei Monate nach Hitlers Machtergreifung, erließen die Nazis das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«.161 Um eine loyale und parteikonforme Beamtenschaft zu etablieren, zielte dieses Gesetz darauf ab, in sämtlichen Rängen all jene loszuwerden, die politisch oder rassisch bedenklich waren. Juden und andere, die als »unerwünscht« galten, konnten damit legal von ihren Regierungs- oder Universitätsposten vertrieben werden. Der dritte Paragraf, der als einer der »Arierparagrafen« Berühmtheit erlangte, forderte von allen Beamten einen sogenannten Ariernachweis. Zusätzlich dazu, dass ein Formular über den eigenen religiösen Hintergrund auszufüllen war, mussten laut diesem Gesetz außer der eigenen Geburtsurkunde auch Geburts- und Taufurkunden von Eltern und Großeltern vorgelegt werden. Einige wenige Ausnahmen gab es: Wer bereits vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs Beamter geworden war oder wer an der Front gekämpft hatte, durfte seinen Posten behalten, auch wenn er kein Arier war. Der Aufschub war nicht mehr als eine Galgenfrist.

Als Karl von Frisch die erforderlichen Fragebögen 1933 ausfüllte, gab er sich und alle Familienmitglieder als katholisch an.162 Pflichtbewusst gab er die Formulare Mitte Juni 1933 in der Universität ab. Seine Position schien vorläufig sicher.

Andere hatten weniger Glück. Allein an der Universität München fielen der ersten »Säuberungswelle« vierundzwanzig Lehrkräfte zum Opfer (rund 6,3 Prozent der Fakultät).163 Über die Jahre wurden es noch viel mehr. Die Entlassung von Juden und »Staatsfeinden« führte dazu, dass die vakanten Posten durch Personen besetzt werden konnten, die dem Regime genehmer waren. Auch von Frischs Institut wurden solche zugeteilt. Später erinnerten sich seine Mitarbeiter, dass sie sich nicht mehr frei fühlten, zu sagen, was sie dachten. Bestimmte Personen, so vermuteten sie, waren engagiert worden, ihre Gespräche zu bespitzeln und den Autoritäten darüber zu berichten.164

Auch wenn Denunziationen oftmals auf nichts als vagen Gerüchten und Hörensagen beruhten, war nie sicher, was haften blieb. Und Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten konnten jedermann in Gefahr bringen. Tatsächlich gab es in allen Gesellschaftsschichten derart viele Denunziationen, dass man selbst an offiziellen Stellen von einem »hässlichen Verleumdungseifer« sprach, der von nichts als »reiner persönlicher Rache« angefeuert wurde.165

Auch Studenten bedrohten ihre Professoren, wenn ihnen diese politisch unzuverlässig oder fragwürdig erschienen. Kurz nachdem die Nazis die Kontrolle übernommen hatten, wurde von Frisch zur Befragung in das Wissenschaftsministerium vorgeladen. Hier erfuhr er, dass einige der Studenten seiner Laborübung sich über ihn beschwert hatten. Er hätte von ihnen verlangt, einen Regenwurm zu präparieren, und obwohl die Regenwürmer betäubt worden wären, hätten sich einige von ihnen bewegt, während sie aufgeschnitten würden. Nun sah sich von Frisch beschuldigt, Tieren gegenüber grausam gewesen zu sein. In einer Art perverser ethischer Verdrehung kümmerten sich die Nazis hingebungsvoll um Tierrechte und schufen fast sofort nach ihrer Machtergreifung entsprechende Schutzgesetze.166 Über die mutmaßliche Misshandlung befragt, stellte von Frisch die Gegenfrage, warum niemand gegen Fischer vorging, die doch ihre Würme ganz ohne Narkosemittel auf ihren Angelhaken aufspießten. Diese Würmer, wurde er informiert, würden für Nahrung geopfert und daher im Dienste des Dritten Reichs sterben.167

Karl von Frisch wurde ohne ernste Konsequenzen entlassen. Doch dieses Ereignis machte deutlich, dass sich der Spieß umgedreht hatte: Niemand war vor Verleumdung sicher und selbst mächtige Professoren mussten sich vorsichtig verhalten, um niemandem zu nahe zu treten.

Anfang Dezember 1934 schlugen die Münchner Studenten erneut zu. Ein anonymes Gedicht mit dem Titel »Der neutrale Gelehrte« erschien in einer Nazi-Studentenzeitung.168 In diesem Gedicht wurde ein Professor angegriffen, der Bienen studierte und lang und breit über diesen Insektenstaat dozierte. Doch wenn man eben diesen Professor nach seinem eigenen, menschlichen Volk fragte, »wird er ganz plötzlich mäuschenstill.« Der Gelehrte wurde beschuldigt, er würde sich bloß um sein kleines Spezialthema kümmern und dafür die »freie Wissenschaft« schützen. »Warum«, wurde im Gedicht pointiert gefragt, sollte er »seinem Volke dienen«, wenn »Bienen, Wanzen, Läuse und die Flöhe« ihm doch weitaus wichtiger waren? Und »so was trägt den Doktorhut«, wurde mit Abscheu festgestellt, bevor in den Schlusszeilen die Moral des Gedichts eindeutig formuliert wird: »Erst sei ein Deutscher, mein Verehrter« – dann ein »Doktor und Gelehrter«. Zwar wurde in diesem Gedicht von Frisch nicht explizit genannt, doch die verächtlichen Reime ließen über ihr Angriffsziel kaum Zweifel offen.

Bis 1936 wurden von Frischs Akte zwei inkriminierende Informationen hinzugefügt. Die erste war ein Protokoll, nach dem sich ein Dr. Karl Eller daran erinnerte, er sei mit von Frischs Nichte Brigitte Exner von Erwarten zur Schule gegangen und diese hätte ihm bereits anvertraut, dass »in ihren Adern jüdisches Blut fließe«. Deshalb, meinte er, müsse dasselbe doch auch für ihren Onkel Karl von Frisch gelten. In einer weiteren Aussage informierte ein Dr. Scharnke darüber, dass einer seiner Kollegen bei der SA, Bernhard Krauss, ihm mehrfach versichert hätte, zumindest eine der Großmütter von Frischs sei Jüdin gewesen.169 Ob diese Gerüchte in von Frischs Akte der Wahrheit entsprachen, hatte kaum Bedeutung. Was zählte, war, dass diese Aussagen zusammen mit einer Anfrage, datiert mit 7. April 1936, von Wilhelm Führer, Leiter des Dozentenbunds und ein glühender Antisemit, übermittelt worden waren.

Der Nationalsozialistische Deutsche Dozentenbund hatte an jeder Universität seine Ableger, wobei jener in München unter Wilhelm Führer besonders aktiv war. Er setzte sich vor allem aus jüngeren Fakultätsmitgliedern zusammen, von denen viele noch keine permanente Position an der Universität hatten. Der Dozentenbund kümmerte sich nicht nur um die Assistenzprofessoren, sondern um alle Personalangelegenheiten der Universität. Besonders in München wurde der Bund zu einer mächtigen Clearingstelle hinsichtlich politischer und charakterlicher Zuverlässigkeit, und Dekan und Präsident berieten sich oft mit dem Bund über personelle Entscheidungen und schlossen sich dessen Urteil generell an.170

Führer verlangte in seinem Brief, dass Leopold Kölbl, Präsident der Münchner Universität, eine Untersuchung der möglicherweise nicht-arischen Blutsverwandtschaft von Frischs einleitete. Von Frisch, behauptete Führer, sei bekannt dafür, eine »ausgesprochen engstirnige Opposition zum Antisemitismus« zu zeigen und bekundete in seinem Laboratorium »ungewöhnliche Befangenheit gegenüber Juden und durch Heirat assoziierte Juden.« Zusätzlich zu diesen Mängeln, was Einstellung und Betragen betraf, kam das vernichtende Urteil, von Frisch würde »generell als jüdisch betrachtet.« Zumindest sei er laut einem Verwandten, »der die Familiengeschichte genau kennt«, ein »Vierteljude«.171 Als Reaktion auf Führers Hetze übermittelte Kölbl eine Bitte an das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, man möge die Reichsstelle für Sippenforschung um eine Untersuchung der Vorfahren von Frischs bitten.172

Gerüchte und Anschuldigungen hatten es bis 1937 so weit gebracht, dass von Frischs öffentliches Ansehen beeinträchtigt war. In diesem Jahr hatte er sich bereit erklärt, eine Vorlesung über seine Arbeit an den Sinneswahrnehmungen der Tiere für das Amt Rosenberg, eine Dienststelle für Kulturpolitik, zu halten. Als ein Teil des nationalsozialistisch geprägten Kulturprogramms bot das Amt Rosenberg eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen für deutsches und internationales Publikum. Deutschland rühmte sich der gut eingeführten Tradition, dass Wissenschaftler ihre Arbeit auch für Laien darlegten.173 Doch das Dilemma der Nazis zwischen dem Wunsch, kultiviert zu erscheinen und wissenschaftlich an vorderster Front zu stehen, und ihrer ausgesprochenen Feindseligkeit gegenüber intellektueller Freiheit, führte dazu, dass sie Vortragende ebenso gründlich überprüften wie deren Texte, um Regelkonformität zu gewährleisten.

Karl von Frisch hielt den Inhalt seines geplanten Vortrags über die Sinnesphysiologie von Tieren zweifellos für vollkommen unpolitisch. Tatsächlich betrachtete er wohl Wissenschaft per se als etwas, das über Politik und persönlichen Interessen stand – eine Perspektive, die im Rückblick als geradezu mutwillig naiv oder zumindest von einer starken Dosis Wunschdenken gefärbt erscheint. Möglich aber ist auch, dass er meinte, dieser öffentliche Dienst für das Kulturamt der Nazis würde sich günstig für ihn auswirken. Was auch immer von Frisch erwartet hatte, das Amt Rosenberg lehnte seinen Vortrag ab.

Einer der Begutachter bezeichnete von Frisch als unfähig, seine Ideen auf eine Art zu präsentieren, die für das Publikum einen Sinn ergeben könnte. Seine Forschung, so der Begutachter, sei eine der trockensten und abseitigsten, sodass sie dem Vorhaben, ein Laienpublikum für die Brillanz deutscher Wissenschaft zu begeistern, mehr Schaden als Nutzen zufügen würde.174 Dieser Charakterisierung der Makel von Frischs haftete der Geschmack dessen an, was die Nazis für eine »jüdische« Wissenschaft hielten – exemplarisch verkörpert durch Albert Einstein, dessen Arbeit als übertheoretisch und abstrakt beschrieben wurde. Die Anschuldigung, von Frischs Arbeit sei unzugänglich für ein Laienpublikum, schien absurd für jeden, der ihn je hatte sprechen hören, und passte nicht dazu, dass er als Vortragender für ein breit gefächertes Publikum höchst gefragt war.

Dazu kam, dass von Frisch eine Reihe von Büchern und Beiträgen für Laien verfasst hatte und darüber hinaus eine Buchreihe unter dem Titel Verständliche Wissenschaft herausgab, die vor allem darauf abzielte, die Arbeiten bekannter Wissenschaftler der Öffentlichkeit nahezubringen. Von seinem eigenen Beitrag zu dieser Buchreihe, Aus dem Leben der Bienen, gab es damals bereits eine zweite Auflage, wobei während der folgenden Jahre noch acht dazukamen.175 1936 hatte von Frisch außerdem ein Biologiebuch unter dem Titel Du und das Leben: Eine moderne Biologie für Jedermann veröffentlicht, das mit der finanziellen Unterstützung von Propagandaminister Joseph Goebbels gedruckt worden war, um Lesestoff für die Truppen zu schaffen.176 Karl von Frischs Qualifikation, wissenschaftliche Themen so zu vermitteln, dass sie für ein Laienpublikum gleichermaßen verständlich und interessant waren, war also unbestreitbar.

Die wahren Gründe dafür, dass man ihn für unfähig hielt, für das Amt Rosenberg vor Publikum zu sprechen, waren natürlich politischer Natur. Ausgehend vom Amt Rosenberg hatte man sich bei verschiedenen Stellen über von Frischs Herkunft erkundigt. Beamte der Universität München hatten geantwortet, dass laut ihren Büchern von Frisch zu einem Achtel jüdisch, dass er aber wahrscheinlich sogar ein »Vierteljude« sei. Im Gegenzug übermittelte das Amt Rosenberg diese Information nun an jene, die es verabsäumt hatten, Einwände gegen von Frisch als Kandidat für Vorträge zu erheben. Seltsamerweise hatte der Dozentenbund dem Amt Rosenberg geschrieben, man habe keinen Anlass zur Sorge, was von Frisch betrifft. Es bleibt unklar, warum der Dozentenbund nicht darauf hingewiesen hat, dass man von Frischs familiäre Herkunft hinterfragt hatte. Möglicherweise war man auf keine weiteren Beweise gegen ihn gestoßen.

Jetzt aber war es das Amt Rosenberg, das den Dozentenbund über den vermutlich jüdischen Familienhintergrund des Wissenschaftlers informierte und außerdem hinzufügte, dass in seinen Vorlesungen üblicherweise der Satz fiel, »ein Schuss jüdischen Blutes könne die deutsche Rasse nur verbessern, sie sei an sich zu träge.« Von Frisch, wurde nun behauptet, wies darauf in Anspielung auf seine eigene »jüdische Blutbeimischung« hin.177 Ob von Frisch diese Feststellungen je getroffen hat, ist nicht bekannt. Geht man jedoch von seinen Schriften und persönlichen Briefen aus, so scheint es unwahrscheinlich, dass er es riskiert hätte, seine – mehrheitlich deutschen – Studenten öffentlich derart zu vergrämen. Und doch tauchen diese Behauptungen immer wieder in seiner Akte auf und finden sich neben dem, was man als »Fakten« über seine Herkunft bezeichnete: ein hässliches Sammelsurium aus Gerüchten und rassistisch motivierter Bürokratie. Dieser Vorfall ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich Information und Desinformation in Schlingen um einen Menschen legten und ihn durch nichts weiter als Hörensagen und die ständige Wiederholung dessen in eine enorm gefährliche Situation bringen konnten.

Dass man von Frisch sowohl vonseiten der Universität als auch den offiziellen politischen Stellen noch genauerer Prüfungen unterzog, hängt auch damit zusammen, dass 1937 das Deutsche Beamtengesetz als Zusatz zum Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 1933 erlassen wurde. Bereits im ersten Absatz wird ein »im deutschen Volk wurzelndes, von nationalsozialistischer Weltanschauung durchdrungenes Berufsbeamtentum« gefordert, »das dem Führer des Deutschen Reichs und Volkes, Adolf Hitler, in Treue verbunden ist.« Verlangt wurden außerdem »echte Vaterlandsliebe, Opferbereitschaft und volle Hingabe der Arbeitskraft« sowie ein Eid, um dem Führer Treue und Gehorsam zu schwören.178 Paragraf 72 dieses Gesetzes regelte, dass ein nicht-arischer Beamter oder einer, der mit jemandem nicht-arischer Abstammung verheiratet war, in den Ruhestand zu versetzen sei – vorausgesetzt, er war sich dessen bis dahin nicht bewusst. Hat er von seinen nicht-arischen Wurzeln gewusst, sie jedoch verschwiegen, war er sofort zu entlassen.179 Als dieses Gesetz rechtswirksam wurde, mussten die Professoren der Universitäten neuerlich ihre arische Abstammung nachweisen.

Diesmal fügte von Frisch seinem ausgefüllten Fragebogen eine Aussage hinzu, in der er erklärte, der familiäre Hintergrund seiner Großmutter mütterlicherseits sei nicht eindeutig. Rückblickend besteht die Möglichkeit, dass diese Aussage die Aufmerksamkeit auf eine ohnehin bereits delikate Situation lenkte. Dass er sich um Vorträge im Auftrag des Amts Rosenberg bemühte, führte sicher dazu, dass die Informationen über seine Familie noch weitere Kreise zogen. Tatsächlich wurde von Frisch nach 1937 wiederholt aufgefordert, Material über seine Urgroßeltern zu liefern. Doch obwohl sie ausgiebig suchten, waren weder von Frisch noch sein Bruder Otto in der Lage, die Dokumente zu finden.

Bemerkenswert ist, dass in dieser Zeit der politischen Bedrängnis von Frisch und sein Labor ihr produktives Forschungsprogramm an der tierischen Sinnesphysiologie fortsetzten. Im Jahr 1937, als die Suche nach Dokumenten zu seinen familiären Wurzeln einen neuen Höhepunkt erreichte, veröffentlichte von Frisch einen Beitrag in der ersten Ausgabe der Zeitschrift für Tierpsychologie.180 Diese neue Zeitschrift diente als Plattform für Tierpsychologie und zählte zu ihren Redakteuren von Frischs alten Freund Otto Koehler und auch den jungen, aufstrebenden Tierverhaltensforscher Konrad Lorenz. In seinem Beitrag nannte von Frisch die bedeutendsten Arbeiten, die er und seine Kollegen im vergangenen Jahrzehnt durchgeführt hatten, wobei ein Schwerpunkt auf die mögliche Relevanz für menschliche Psychologie gelegt wurde. Die überwältigende Mehrheit der zitierten Arbeiten war bereits in seiner Zeitschrift für vergleichende Physiologie publiziert worden.181

Wie viele der frühen Beiträge von Frischs über Bienen begann auch dieser Beitrag mit einer Erörterung des Aufbaus einer Bienenkolonie. Wie seit Jahrhunderten beobachtet, wird ein Bienenstock durch strikte Arbeitsteilung organisiert, und zwar besonders jene der weiblichen Arbeitsbienen. Manche reinigen den Stock, andere kümmern sich um die Brut, wieder andere fliegen aus, um Nektar und Honig zu sammeln. Man wusste zwar nicht, wie diese Aufgaben zugeteilt wurden oder ob die Bienen sie auswählten, doch man ging davon aus, dass jede einzelne der Arbeitsbienen streng an ihre spezielle Aufgabe gebunden war.182

Nun hatte aber von Frischs früherer Doktorand und späterer Assistent Gustav Rösch dieses Phänomen genau untersucht und festgestellt, dass jede Arbeitsbiene mehrere Arbeitsstadien durchläuft, während derer sie alle Aufgaben einmal übernimmt – vom Reinigen über das Kümmern um die Larven bis zur Futtersuche. Und innerhalb dieser Entwicklung verändert sich auch die Physiologie einer Biene, damit sie den jeweiligen Aufgaben gerecht werden kann. In diesem Zusammenhang betonte von Frisch den Unterschied zur menschlichen Gesellschaft, in der ihre Mitglieder einen Beruf wählen, an dem sie zumeist ihr gesamtes weiteres Leben festhalten: »Da zeigte sich, dass ihre Arbeitsteilung von menschlichen Gepflogenheiten grundverschieden ist. Es gibt nicht Baumeister und Brutammen, Wächter und Futtersammler, die solches Amt ihr Leben lang ausüben, sondern jede Arbeitsbiene leistet sämtliche Arbeiten in gesetzmäßiger zeitlicher Reihenfolge, in gewisser Abhängigkeit von ihrer wechselnden körperlichen Entwicklung.«183

Die Frage, die sich von Frisch nun stellte – und die seiner Ansicht nach auch für Psychologen die interessanteste war –, war, ob dieser Pflichtwandel von der veränderten Physiologie des Tiers bestimmt wird, oder ob sich die Physiologie aufgrund der Aufgaben, die das Tier zu verrichten hat, verändert. War Letzteres der Fall, so müsste die Biene über die Fähigkeit verfügen, ihre Funktion in irgendeiner Weise dem Bedarf der Kolonie anzupassen. Gustav Rösch hatte genau diese Frage mithilfe einer raffinierten Methode untersucht, indem er einen Stock in junge und ältere Arbeitsbienen teilte. Er fand heraus, dass die Kolonien über ein bestimmtes Maß an Flexibilität verfügten, sodass sich die Bienen veränderten Bedürfnissen anpassten und einige der physiologischen Veränderungen, die sie für bestimmte Aufgaben entwickelt hatten, rückgängig machten. Als von Frisch von diesen Ergebnissen berichtete, räumte er ein, dass »man versucht ist zu sagen: der Wille regiert den Körper.« Doch wie es seinem Charakter entsprach, hielt er sich – ungeachtet dieser Verlockung – zurück: »Wir wissen nichts vom Willen der Biene und lassen das Rätsel ungelöst.«184

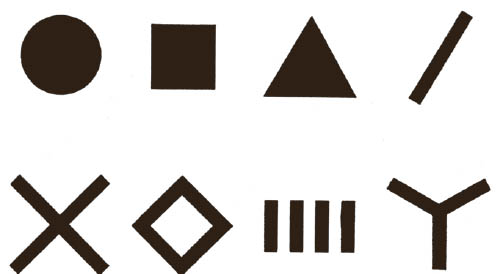

Abb. 3. 3. Diese Bilder verwendete Mathilde Hertz in ihren Versuchen über die Fähigkeit der Bienen, Formen zu erkennen. Sie behauptete, die Insekten konnten zwar zwischen den Formen der oberen und unteren Reihe unterscheiden, nicht jedoch zwischen den einzelnen Formen innerhalb einer dieser beiden Reihen. (Karl von Frisch: Bees: Their Vision, Chemical Senses, and Language. Cornell University Press, Ithaca, NY, 1950. S. 23, Abb. 14.)

Von Frisch besprach einige weitere Experimente über die Fähigkeit der Bienen, Formen zu unterscheiden. Dabei bezog er sich vor allem auf eine Berliner Forscherin, die in Richard Goldschmidts Kaiser-Wilhelm-Institut tätig war. Ihr Name war Mathilde Hertz und sie war eine der letzten Studentinnen, die ihre Dissertation bei von Frischs früherem Mentor Richard Hertwig geschrieben hatte, und eine der wenigen Frauen, die habilitierten. Wissenschaftlicher Ruhm allerdings eilte ihr voraus: Ihr verstorbener Vater war der berühmte Physiker Heinrich Hertz, der die elektromagnetischen Wellen nachgewiesen hatte und nach dem die Frequenzeinheit »Hertz« benannt wurde.

Mathilde Hertz arbeitete in München, als von Frisch die Leitung des Instituts übernahm. Sie war eine begabte Forscherin, die besonders bei den Gestaltpsychologen ihrer Zeit angesehen war.185 Karl von Frisch war besonders an ihrer Arbeit über die Fähigkeit der Bienen, Formen, Farben und kontrastierende Farben zu identifizieren, interessiert, zumal die Konditionierung mit Nahrung zu erstaunlichen Ergebnissen geführt hatte. Sie behauptete, Bienen seien zwar in der Lage, manche Formen – darunter eine kreisrunde Fläche und überkreuzte Linien – zu unterscheiden, waren aber außerstande, die runde Fläche von einem Dreieck oder Quadrat zu differenzieren. Dasselbe galt für eine Y-förmige Figur, die von vier parallel verlaufenden Linien nicht unterschieden werden konnte. Hertz entwickelte also eine Reihe von Formen und teilte sie in zwei Kategorien.

Einigermaßen vage schloss sie, dass Bienen Zeichen entsprechend der Komplexität ihrer Struktur (sie nannte es »Gliederung») wahrnehmen mussten. Deshalb würden die Insekten zwischen stark gegliederten, »konturreichen« Strukturen sowie flächigen, aber relativ »konturschwachen« Strukturen unterscheiden. Mit dem Experiment wurde auch darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen dem gibt, was Menschen und Bienen für »ähnlich« oder »dasselbe« halten, und darüber hinaus angedeutet, dass die menschliche Interpretation von Tierexperimenten vielleicht nicht ganz unproblematisch sei. So viel erkannte von Frisch: »Das führt dazu, dass sie bei Dressurversuchen auf dem Gebiete des Formensinnes manche Aufgaben, die nach menschlichen Begriffen einfach sind, durchaus nicht lösen.« Die Verschwommenheit des Begriffs »Gliederung« lässt auch Schwierigkeiten damit vermuten, Unterschiede wie jene der bewussten Wahrnehmung bei Mensch und Tier zu bewältigen. Ein Unterschied, über den von Frisch sinnierte: »Wer sich nur mit dem Formensehen der Bienen befasst, könnte denken, dass ein Vergleich ihrer Sinnesleistungen mit den Leistungen der menschlichen Sinnesorgane auf große Schwierigkeiten stößt.«186

Von Frischs Einwand war bemerkenswert schwach. Es war nicht viel mehr als eine unterschwellige Spitze gegenüber einer Erklärung, die sein Empfinden weit mehr vergrämte, als dass sie Beobachtungen widersprach. Wie immer war ihm die Vorstellung von einem einfachen Drang in den Tieren eine für seinen Geschmack viel zu plumpe Erklärung und vereinfachte das, was er für überaus komplexe Prozesse hielt. Er zog vor, in die Deutung des Verhaltens von Bienen deren evolutionäre Entwicklung miteinzubeziehen: »Im Ganzen hat man den Eindruck, dass jene Figuren spontan bevorzugt oder leichter erlernt werden, die dem Bienengeschlecht von Natur aus vertraut und durch ungezählte Generationen in seinen Erfahrungsschatz eingegangen sind. […] Körperliche Formen«, fuhr er fort, »sind den flächenhaften weit überlegen, kleine schwarze Punkte, an die Mündungen der Kronröhren erinnernd, locken mehr als größere schwarze Flecken, blumenähnliche Figuren mehr als blütenunähnliche.«187

Am Ende des Beitrags besprach von Frisch etwas, das er »aus allen Bienenstudien der letzten Jahre« für die »vielleicht … wunderlichste Erkenntnis« hielt: die innere Uhr der Bienen. Inge Beling, eine Studentin von Frischs, hatte 1929 entdeckt, dass Bienen, die tagelang zu bestimmten Tageszeiten gefüttert werden, bald begannen, kurz vor der Fütterungszeit am Futterplatz aufzutauchen. Weitere Experimente, um festzustellen, ob die innere Uhr mit externen Faktoren zusammenhängt – etwa dem Sonnenstand im Verhältnis zum Horizont – oder mit einer Art internem Rhythmus, ergaben, dass Letzteres der Fall war. Selbst Bienen, die man in Höhlen und weit weg von natürlichem Sonnenlicht hielt und fütterte, hielten sich konsequent an einen 24-Stunden-Rhythmus. Von Frisch fragte sich: »Ist diese Fähigkeit der Bienen eine sinnlose Gabe der Natur, oder hat ihr Zeitgedächtnis eine biologische Bedeutung?«188 Zu guter Letzt entschied er, dass dieses Verhalten einen Grund haben muss, womit er bei seiner Sichtweise einer zweckorientierten Natur blieb.

Alles in allem zielte diese Publikation eindeutig auf eine weit mehr psychologisch orientierte Leserschaft als die der zum Teil von ihm herausgegebenen Zeitschrift für vergleichende Physiologie. Die nützlichsten Lehren für Psychologen, so dachte von Frisch, würden jene sein, wo Bienen und Menschen aufeinandertrafen, wo sich Bienen aufgrund ihrer spezifischen Sinnesphysiologie gleich oder ganz anders als Menschen verhielten: »Für den Psychologen sind aus der reichen Ernte an Ergebnissen jene von besonderem Interesse, die auf grundsätzliche Verschiedenheiten oder Übereinstimmungen mit der menschlichen Sinnesphysiologie hinzuweisen scheinen.« Und er fügte hinzu: »Wir haben versucht, uns vom festen Boden der Sinnesphysiologie aus auf psychologisches Gebiet zu bewegen. Wir freuen uns, wo es gelingt, neue Zusammenhänge aufzudecken und die Einsicht in das reizvolle Leben im Bienenvolk ein wenig zu fördern.« Gleichzeitig jedoch wies er Spekulationen über innere Vorgänge in den Insekten zurück, da er der Ansicht war, mentale Prozesse – gleichgültig ob menschlicher oder nicht-menschlicher Natur – würden sich einer gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung verschließen. Letztlich basierte dieses Unvermögen auf physiologischen Gründen. Wir mögen Rückschlüsse darauf ziehen können, was in anderen Menschen vorginge, da wir einen ähnlichen physiologischen Aufbau hätten. Doch was Tiere beträfe, so könnten wir nicht ahnen, was in ihren Köpfen vorgehen möge, da verschiedene Spezies die Welt fundamental verschieden wahrnähmen. Auch wenn eine interessante Ausgangsbasis von der Physiologie zur Psychologie aufgezeigt worden war, »bedenken wir auch den Schleier, hinter dem sich die ›Seele‹ der Bienen für immer verbergen wird.«189

Was an diesem Beitrag jedoch vielleicht am interessantesten ist – vor allem im Lichte der folgenden Ereignisse –, das ist der komplette Mangel eines Hinweises auf die praktische Anwendbarkeit seiner Arbeit. Die hier dargelegten Problemstellungen waren eindeutig solche, die von Frisch und seine Studenten aus rein intellektuellen Beweggründen verfolgt hatten. Doch das änderte sich bald, da die Politik die Mitarbeiter seiner Abteilung zunehmend beeinflusste.

Im Januar 1933 hatte Karl von Frisch an Curt Stern, einen vielversprechenden jungen Wissenschaftler, geschrieben. Stern, der im renommierten Kaiser-Wilhelm-Institut unter dem Genetiker Richard Goldschmidt arbeitete, besuchte damals das Caltech-Institut in Pasadena in Kalifornien. In seinem Brief bot von Frisch ihm das Äquivalent eines eigenen Lehrstuhls an und unterstrich die Vorteile der Position ebenso wie die Tatsache, dass Stern wichtige Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Genetik am Münchner Institut einbringen könnte.190 Doch das Ganze scheiterte daran, dass das zuständige Reichsministerium Stern verhinderte, weil er Jude war. Im Unterschied zu vielen anderen begriff Stern den Ernst dieser Situation sofort und kündigte seinen Posten am Kaiser-Wilhelm-Institut. In einem Brief, der unter Biologen weite Kreise zog, fasste er die unwägbare Ungerechtigkeit der Situation in Worte: »Die neuen Gesetze schließen aber von der Mitarbeit nicht bestimmte Personen aus, die sich einer Mitarbeit nicht würdig gezeigt haben, sondern ohne Ansehen der Leistungen und Bemühungen alle ›Nicht-Arier‹.«191 Stern emigrierte in die USA, wo er zunächst eine Professur an der Universität Rochester und später eine in Berkeley an der University of California antrat. Goldschmidt verließ das Kaiser-Wilhelm-Institut zwei Jahre später, im Jahr 1935. Von Frisch erinnerte sich, wie Goldschmidt ihn über seine Ausreisepläne im Keller des neuen Zoologischen Instituts informierte, weil sie hier sicher sein konnten, dass niemand sie belauschte.192 Unter dem zunehmenden Druck durch das Regime verließ auch Dora Ilse, von Frischs jüdische Assistentin, das Institut und zog 1936 nach England.193 Sie blieb von Frisch beruflich eng verbunden und übersetzte nach dem Krieg Aus dem Leben der Bienen für den britischen Verlag Methuen ins Englische. Mathilde Hertz, von Frischs Kollegin, die über die Fähigkeit der Bienen, Formen und Farben zu unterscheiden, geforscht hatte, war ebenfalls gezwungen, ihre Stelle am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie aufzugeben. Sie ging 1936 nach Cambridge in England, wo sie über die Jahre immer isolierter lebte und langsam verarmte.194

Anfang des Jahres 1940 erreichte Karl von Frisch eine weitere Bitte um Hilfe. In einem Brief ersuchte ihn Dr. Halina Wojtusiakova, Ehefrau des polnischen Biologen und Professors an der Jagiellonen-Universität in Krakau, Roman Wojtusiak, gegen den Arrest ihres Mannes zu intervenieren.195 Kurz nach dem Überfall auf ihren östlichen Nachbarn hatten die Nazis Wojtusiak im November 1939 in der Universität verhaftet. Die Massenverhaftung sowie die darauffolgende Deportation von insgesamt 183 Universitätsangestellten war Teil des nationalsozialistischen Vorhabens, die Intelligenzija Polens zu liquidieren. Roman Wojtusiak und seine Mitgefangenen wurden zunächst im Konzentrationslager Sachsenhausen interniert, bevor sie nach Dachau in der Nähe von München gebracht wurden. Im April 1940 schrieb von Frisch eine Postkarte an Wojtusiaks verängstigte Ehefrau: »Schon nach dem Empfang Ihres ersten Briefes habe ich Verschiedenes versucht, aber erst vor wenigen Tagen bin ich wahrscheinlich an die richtige Adresse gekommen und habe mit einem Herrn gesprochen, der Ihren Mann auch von früher her kennt und der Gelegenheit hat, an Ort und Stelle mit den maßgebenden Personen zu sprechen.« In seiner typischen Manier schloss von Frisch sein Schreiben mit einer Beruhigung im Namen der Wissenschaft: »Wenn nichts Bestimmtes gegen ihn vorliegt, so glaube ich, dass er sich bald wieder seinen wissenschaftlichen Arbeiten wird widmen können.«

Wojtusiak hatte nach seiner Promotion 1932 ein Jahr bei von Frisch und dann bei Alfred Kühn, dem Mitherausgeber der Zeitschrift für vergleichende Physiologie, verbracht. Auch an Kühn hatte Wojtusiaks Ehefrau Halina geschrieben. Während der Zeit an Kühns Institut in Göttingen hatte Wojtusiak flüchtige Bekanntschaft des Doktoranden Walter Greite gemacht, der nach der Machtergreifung der Nazis zum SS-Offizier aufstieg und hoher Beamter in Heinrich Himmlers Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe wurde. Im Frühjahr 1940 besuchte Greite Dachau und versuchte Wojtusiaks Entlassung zu erreichen, wobei er im KZ erklärte, er sei »im Auftrage Professor Karl von Frischs« aus München gekommen.

Was genau geschah, ist nicht bekannt, doch Wojtusiak wurde am 8. September 1940 aus dem Konzentrationslager entlassen. Auch andere hatten sich für die polnischen Intellektuellen eingesetzt und die internationale Presse hatte empört über die Gefangennahmen und Deportationen berichtet. Bis zum Januar 1941 waren alle von der Krakauer Universität stammenden KZ-Insassen entlassen worden. Zehn von den ursprünglich 183 Gefangenen waren bereits gestorben oder starben bald nach ihrer Freilassung an den Nachwirkungen der brutalen Zustände während ihrer Gefangenschaft. Jene Forscher, die diese Verbindung zwischen von Frisch und Wojtusiak ausgegraben haben, merkten noch an, dass nie wieder eine so große Gruppe an KZ-Insassen freigelassen wurde: »In der furchtbaren Geschichte der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager blieb dies ein einmaliges Ereignis.«

Doch genau zu jener Zeit, als die polnischen Intellektuellen aus dem KZ entlassen wurden, nahm von Frischs Leben eine Wende zum Schlechteren, als er im Januar 1941 einen Brief vom Rektor der Universität München erhielt. Der Brief übermittelte eine Stellungnahme, die der Rektor vom Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erhalten hatte. Darin fand sich die Information, dass »der ordentliche Professor an der Universität von München, Dr. Karl von Frisch« aufgrund dessen, was das Reichserziehungsministerium herausgefunden hatte, ein »Mischling zweiten Grades« sei. »Der Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung«, hieß es weiter, »beabsichtigt daher, ihn [von Frisch] gemäß Paragraf 72 des DBG [Deutsches Beamtengesetz] außer Dienst zu stellen. Ich ersuche, Professor Dr. Karl von Frisch über diese Absicht zu informieren.«196