Könnten wir durch den Schädel in das Gehirn eines bewusst denkenden Menschen schauen und würde der Ort optimaler Erregbarkeit aufleuchten, müssten wir über der Oberfläche des Gehirns einen hellen Punkt mit fantastisch wogenden Grenzen sehen, der sich hinsichtlich seiner Größe und Form ständig verändert, umgeben von mehr oder minder tiefer Dunkelheit, die den Rest der Hemisphäre verhüllt.

Ivan Pawlow

You observe a lot by watching.

Yogi Berra

Anfang der 1990er-Jahre erschlossen neuartige Brain-Imaging-Techniken bisher unbekannte Möglichkeiten, sich von den Informationsverarbeitungsprozessen im Gehirn ein detailliertes Bild zu machen. Gigantische, viele Millionen teure Geräte, die auf völlig neuen physikalischen Erkenntnissen und neuesten Computertechnologien basierten, machten die Neurowissenschaft schnell zu einem der populärsten Forschungsgebiete. Die Positronenemissionstomograpfie (PET ) und später die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT ) ermöglichten Wissenschaftlern, sich ein Bild von der Aktivierung unterschiedlicher Gehirnbereiche bei der Ausführung bestimmter Aufgaben und während des Erinnerns von Ereignissen aus der Vergangenheit zu machen. Zum ersten Mal konnten wir das Gehirn bei der Verarbeitung von Erinnerungen, Empfindungen und Emotionen beobachten und beginnen, die Schaltkreise des Geistes und des Bewusstseins zu kartieren. Früher entwickelte Techniken des Messens chemischer Stoffe wie Serotonin oder Noradrenalin, die im Gehirn aktiv sind, hatten Wissenschaftlern die Möglichkeit eröffnet herauszufinden, was neuronale Aktivität anregt – was dem Versuch ähnelt, den Motor eines Autos zu verstehen, indem man die Beschaffenheit des Benzins untersucht. Mithilfe der neu entwickelten bildgebenden Verfahren konnte man nun in den Motor hineinschauen. Dies veränderte auch unser Verständnis des Wesens von Traumata.

Die Harvard Medical School war immer an der Spitze der neurowissenschaftlichen Revolution, und im Jahre 1994 wurde ein junger Psychiater, Scott Rauch, zum ersten Leiter des Massachusetts General Hospital Neuroimaging Laboratory ernannt. Nachdem Scott sich damit beschäftigt hatte, welche besonders wichtigen Fragen die neuen Techniken beantworten könnten, und nachdem er einige meiner Artikel gelesen hatte, fragte er mich, ob ich glaubte, wir könnten untersuchen, was im Gehirn von Menschen, bei denen Flashbacks auftreten, geschieht.

Ich hatte gerade eine Untersuchung darüber, wie Traumata erinnert werden (worauf ich in Kapitel 12 noch ausführlicher eingehen werde), abgeschlossen, und im Rahmen dieser Studie hatten mir immer mehr Teilnehmer berichtet, wie beunruhigend es für sie sei, plötzlich von Bildern, Gefühlen und Geräuschen aus der Vergangenheit ergriffen zu werden. Als einige von ihnen äußerten, sie wüssten gerne, welchen Streich ihr Gehirn ihnen während solcher Flashbacks spiele, bat ich acht von ihnen, noch einmal in die Klinik zurückzukommen und dort völlig ruhig in einem Gehirnscanner zu liegen (weil dies für sie ein völlig neuartiges Erlebnis war, versuchte ich, es ihnen möglichst genau zu beschreiben), während wir eine Szene aus den schmerzhaften Ereignissen, die sie verfolgten, nachbildeten. Ich war erstaunt, als sich alle acht bereit erklärten, an solch einem Experiment teilzunehmen, und viele gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das, was wir aufgrund ihrer Leidensgeschichte herausfinden würden, anderen Menschen helfen werde.

Meine Forschungsassistentin, Rita Fisler, die schon vor der Zusammenarbeit mit der Harvard Medical School an unseren Studien mitgearbeitet hatte, setzte sich mit jedem Teilnehmer der Studie zusammen und entwickelte mit ihm gemeinsam sorgfältig ein Skript, in dem das Trauma des Betreffenden Augenblick für Augenblick rekonstruiert wurde. Wir bemühten uns ganz bewusst, nur isolierte Fragmente des Erlebten zusammenzustellen – bestimmte Bilder, Geräusche und Gefühle –, statt die ganze Geschichte zu rekonstruieren, weil Traumata auf diese Weise wieder erlebt werden. Außerdem forderte Rita die Teilnehmer auf, eine Szene zu beschreiben, in der sie sich sicher fühlten und im Vollbesitz der Kontrolle über ihr eigenes Leben. Eine Teilnehmerin führte dazu ihre morgendlichen Routineaktivitäten an, eine andere beschrieb, wie sie auf der Veranda eines Farmhauses in Vermont saß und über die Berge schaute. Diese Skripts von positiven Erlebnissen wollten wir für einen zweiten Scan benutzen, mit dessen Hilfe wir Basiswerte ermitteln wollten.

Nachdem die Teilnehmer die Skripts auf ihre Richtigkeit hin überprüft hatten (sie lasen sie schweigend, weil das weniger aufwühlend wirkt, als sie zu hören oder sie selbst laut vorzulesen), produzierte Rita eine Tonaufnahme davon, die wir den Teilnehmern vorspielen wollten, während sie im Scanner lagen. Ein typisches Skript lautete:

Sie sind sechs Jahre alt und machen sich bereit zum Schlafengehen. Sie hören, wie Mutter und Vater einander anbrüllen. Sie fürchten sich und haben ein sehr unangenehmes Gefühl im Bauch. Sie, Ihr jüngerer Bruder und Ihre Schwester kauern auf dem Treppenabsatz. Sie schauen über das Geländer und sehen, dass Ihr Vater Ihre Mutter am Arm festhält, während sie sich aus seinem Griff zu befreien versucht. Ihre Mutter weint, spuckt und zischt wie ein Tier. Ihr Gesicht ist stark gerötet, und ihr ganzer Körper scheint zu glühen. Nachdem Ihre Mutter sich befreit hat, läuft sie ins Esszimmer und zertrümmert eine kostbare chinesische Vase. Sie brüllen Ihre Eltern an, sie sollen aufhören, sich zu streiten, aber beide ignorieren Sie. Ihre Mutter läuft die Treppe hinauf, und Sie hören, dass sie den Fernseher zerstört. Ihr kleiner Bruder und Ihre Schwester versuchen, sie dazu zu bringen, sich in einem Schrank zu verstecken. Ihr Herz pocht heftig, und Sie zittern.

In dieser ersten Sitzung erklären wir den Teilnehmern, warum sie radioaktiven Sauerstoff einatmen sollen: Da der Stoffwechsel in den verschiedenen Gehirnbereichen mehr oder weniger aktiv ist, verändert sich der Sauerstoffverbrauch darin ständig, und dies registriert der Scanner. Wir erklären auch, dass wir während der Untersuchung außerdem Blutdruck und Herzfrequenz überwachen, um diese physiologischen Anzeichen mit der Gehirnaktivität vergleichen zu können.

Einige Tage später fanden sich die Teilnehmer in dem Labor ein, in dem die Scans durchgeführt werden sollten. Marsha, eine vierzigjährige Lehrerin aus der Umgebung von Boston, hatte sich als Erste für die Untersuchung gemeldet. Ihr Skript führte sie zu einem Tag vor dreizehn Jahren zurück, an dem sie ihre fünfjährige Tochter Melissa von einem Tagesausflug abgeholt hatte. Als sie losgefahren war, hatte Marsha, die damals im achten Monat schwanger war, ein anhaltendes Piepsignal gehört, das Zeichen dafür, dass Melissas Sicherheitsgurt nicht richtig befestigt war. Daraufhin hatte sie zum Sitz ihrer Tochter hinübergegriffen, um den Gurt zu befestigen, und dabei eine rote Ampel übersehen. Als ihr Auto von einem von rechts kommenden Fahrzeug gerammt wurde, war ihre Tochter auf der Stelle tot. Im Rettungsfahrzeug auf dem Weg zur Notaufnahme starb auch Marshas ungeborenes Kind.

Marsha, eine fröhliche Frau, deren gute Laune alle in ihrer Umgebung anzustecken vermochte, verwandelte sich über Nacht in eine gequälte und depressive Frau, die sich mit Selbstbeschuldigungen quälte. Sie gab die aktive Lehrtätigkeit auf und wechselte in die Schulverwaltung, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, den ganzen Tag über Kinder vor sich zu haben – wie für viele Eltern, die ein Kind verloren haben, war auch für sie fröhliches Kinderlachen zu einem gefährlichen Trigger geworden. Doch auch bei der Erfüllung organisatorischer Aufgaben in der Schulverwaltung gelang es ihr kaum, einen ganzen Arbeitstag durchzustehen. In dem vergeblichen Bemühen, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, versuchte sie, mit ihrem Problem fertigzuwerden, indem sie Tag und Nacht arbeitete.

Ich stand während Marshas Untersuchung neben dem Scanner und konnte ihre physiologischen Reaktionen auf einem Monitor verfolgen. Sobald ich die Aufnahme ihres Skripts einschaltete, fing ihr Herz an zu rasen, und ihr Blutdruck stieg kräftig. Schon das bloße Anhören des Skripts löste bei ihr die physiologischen Reaktionen aus, die sie während des dreizehn Jahre zurückliegenden Unfalls gehabt hatte. Nach dem Abspielen des Traumaskripts, als Marshas Herzfrequenz und Blutdruck sich wieder normalisiert hatten, spielten wir das zweite Skript ab, das beschrieb, wie sie morgens aus dem Bett stieg und sich die Zähne putzte. Diesmal veränderten sich Herzfrequenz und Blutdruck nicht.

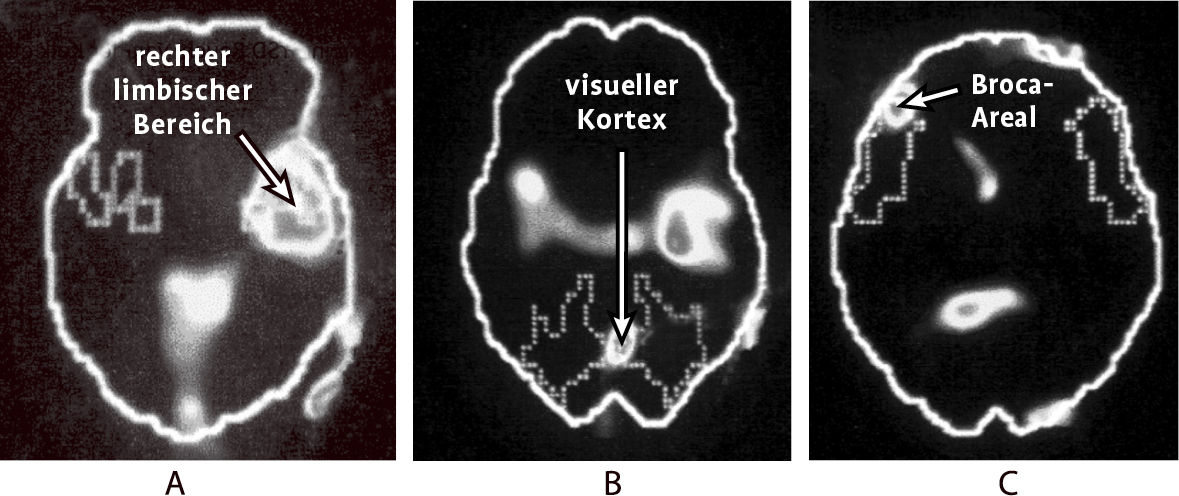

Aufnahmen des Gehirns beim Wiedererleben eines Traumas Helle Flecken im (A) limbischen System und im (B) visuellen Kortex lassen eine erhöhte Aktivierung erkennen. Abbildung C zeigt, dass die Aktivierung im Sprachzentrum des Gehirns deutlich verringert ist.

Als Marsha den Scanner verließ, wirkte sie niedergeschlagen, abgehärmt und erstarrt. Sie atmete flach, ihre Augen waren weit geöffnet und ihre Schultern gebeugt – ein lebendes Bild der Verletzlichkeit und der Unfähigkeit, sich zu verteidigen. Wir versuchten, sie zu trösten, aber ich fragte mich, ob das, was wir mit ihrer Hilfe entdecken könnten, das Leiden, dem wir sie aussetzten, rechtfertigte.

Nachdem alle acht Untersuchungsteilnehmer den Test absolviert hatten, machte sich Scott Rauch mit seinen Mathematikern und Statistikern daran, die Aufnahmen auszuwerten, indem er die während des Flashbacks aufgetretene Erregung mit den Werten des Gehirns im Ruhezustand verglich. Einige Wochen später schickte er mir die oben abgebildeten Resultate. Ich heftete die Aufnahmen an den Kühlschrank in meiner Küche und starrte sie in den nächsten Monaten Abend für Abend an. Ich dachte mir, frühe Astronomen müssten sich ähnlich gefühlt haben, wenn sie durch ein Teleskop eine neue Konstellation entdeckt hatten.

Auf den Scans gab es einige mysteriöse Punkte und Farben, doch der größte im Gehirn aktive Bereich, ein großer roter Punkt etwas unterhalb des Zentrums auf der rechten Seite – der limbische Bereich, das sogenannte emotionale Gehirn –, überraschte mich nicht. Dass starke Emotionen das limbische System aktivieren, insbesondere einen Amygdala genannten Bereich, war bereits wohlbekannt. Die Amygdala warnt uns vor unmittelbaren Gefahren und initiiert die Stressreaktion des Körpers. Unsere Studie zeigte klar, dass die Amygdala bei Traumatisierten, die mit Bildern, Geräuschen oder Gedanken, die sich auf ihr traumatisches Erlebnis beziehen, konfrontiert werden, eine Alarmreaktion auslöst, selbst wenn das betreffende Ereignis, wie in Marshas Fall, schon dreizehn Jahre zurückliegt. Die Aktivierung dieses Furchtzentrums löst jene Kaskade der Ausschüttung von Stresshormonen und der Initiierung von Nervenimpulsen aus, die Blutdruck, Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme ansteigen lassen und so den Körper auf Kampf oder Flucht vorbereiten. 1 Die mit Marshas Arm verbundenen Sensoren registrierten diesen physiologischen Zustand starker Erregung, obwohl Marsha nie völlig vergaß, dass sie ganz ruhig in einem Scanner lag.

Sprachloses Entsetzen

Unsere überraschendste Entdeckung war ein weißer Punkt im linken Frontallappen des Kortex in einer Region, die Broca-Areal genannt wird. Die farbliche Abweichung bedeutete hier, dass die neuronale Aktivität in diesem Teil des Gehirns deutlich verringert worden war. Das Broca-Areal ist eines der Sprachzentren des Gehirns und bei Schlaganfallpatienten oft betroffen, wenn die Durchblutung dieses Bereichs gestört ist. Funktioniert das Broca-Areal nicht richtig, können wir unsere Gedanken und Gefühle nicht in Worte fassen. Unsere Scans zeigten, dass bei Flashbacks jedes Mal das Broca-Areal abgeschaltet worden war. Damit hatten wir einen visuellen Beweis dafür, dass sich die Auswirkungen von Traumata nicht unbedingt von denjenigen physischer Läsionen, wie sie bei Schlaganfällen vorkommen, unterscheiden.

Alle Traumata sind präverbal. Shakespeare beschreibt diesen Zustand sprachlosen Entsetzens im Macbeth , nachdem der Leichnam des ermordeten Königs entdeckt worden ist: »O Grausen, Grausen, Grausen! Zung und Herz fasst es nicht, nennt es nicht! … Jetzt hat die Höll ihr Meisterstück gemacht!« (2. Akt, 3. Szene) Unter extremen Umständen brüllen die Betroffenen manchmal Obszönitäten, rufen nach ihren Müttern, heulen entsetzt auf oder verstummen völlig. Opfer von Überfällen und Unfällen sitzen oft starr und stumm in der Notaufnahme; traumatisierte Kinder »verlieren ihre Stimme« und weigern sich zu sprechen. Fotos von Soldaten, die aus einem Kampf zurückkehren, zeigen vielfach hohläugige Männer, die stumm ins Leere starren.

Noch Jahre nach einem traumatischen Erlebnis fällt es den Betroffenen oft sehr schwer, anderen Menschen über ihre Erlebnisse zu berichten. Ihr Körper empfindet zwar immer wieder Entsetzen, Wut und Hilflosigkeit, und auch der Impuls, zu kämpfen oder zu fliehen, stellt sich Mal um Mal ein, aber es ist ihnen fast unmöglich, diese Gefühle verbal auszudrücken. Traumata bringen uns an den Rand unseres Fassungsvermögens und machen es uns unmöglich, mit sprachlichen Mitteln auszudrücken, was uns bewegt, denn Sprache basiert auf gemeinsamem Erleben oder auf einer der Vorstellung zugänglichen Vergangenheit.

Dies bedeutet nicht, dass Menschen über eine Tragödie, die sie erlebt haben, nicht sprechen können. Früher oder später entwickeln die meisten Traumatisierten so wie die in Kapitel 1 erwähnten Veteranen etwas, das viele von ihnen ihre »Deckgeschichte«* nennen, eine Erzählung, die ihre Symptome und ihr Verhalten in einem für die »Öffentlichkeit« bestimmten Sinne erklärt. Aber diese Erzählungen erfassen so gut wie nie die innere Wahrheit des Erlebten. Es ist für Menschen sehr schwer, die eigenen traumatischen Erlebnisse in Form einer kohärenten Erzählung mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende darzustellen. Selbst ein erfahrener Reporter wie der berühmte CBS -Korrespondent Ed Murrow hatte Schwierigkeiten, die Gräueltaten zu beschreiben, die er sah, als im Jahre 1945 das Konzentrationslager Buchenwald befreit wurde: »Ich bete darum, dass Sie mir glauben, was ich sah. Ich habe berichtet, wie ich die Dinge gesehen und gehört habe, allerdings nur einen Teil davon. Für das meiste fehlen mir die Worte.«

* Im Englischen Doppelbedeutung von »cover story«, auch »Titelgeschichte«, Anm. d. Übers.

Wenn Worte versagen, erfassen quälende Bilder das Erlebte und kehren als Albträume und Flashbacks immer wieder. Im Gegensatz zum deaktivierten Broca-Areal wurde das Brodmann-Areal 19 bei unseren Testteilnehmern stärker aktiviert. Dies ist eine Region im visuellen Kortex, die Bilder registriert, sobald sie im Gehirn eintreffen. Wir waren erstaunt, so lange nach dem ursprünglichen traumatischen Erlebnis in diesem Bereich des Gehirns eine Aktivierung festzustellen. Unter normalen Umständen werden unverarbeitete Bilder, die im Areal 19 registriert werden, schnell in andere Bereiche weitergeleitet, die den Sinn dessen, was zu sehen ist, deuten. Auch hier hatten wir es mit einem Gehirnbereich zu tun, der erneut aktiviert worden war, als fände das Trauma im betreffenden Augenblick statt.

In Kapitel 12, wo es um das Gedächtnis geht, werden wir sehen, dass auch andere unverarbeitete Fragmente von sensorischen Informationen, die in einer Beziehung zum Trauma stehen – beispielsweise Geräusche, Gerüche und physische Empfindungen –, separat von der Geschichte selbst registriert werden. Empfindungen, die den registrierten ähneln, lösen oft einen Flashback aus, der sie wieder ins Bewusstsein zurückholt, wenn auch allem Anschein nach durch das Vergehen von Zeit nicht verändert.

Die Verlagerung der Aktivität auf eine Seite des Gehirns

Die Scans zeigten auch, dass die Gehirne unserer Probanden während eines Flashbacks nur rechtsseitig aktiviert wurden. Mittlerweile gibt es eine Menge wissenschaftlicher und populärer Literatur über den Unterschied zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte. In den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts hatte ich gehört, es gebe Leute, die Menschen mit linkshemisphärischer Orientierung (rational und logisch denkende) von solchen mit rechtshemisphärischer Orientierung (intuitiv und künstlerisch veranlagten) unterschieden; aber ich hatte mich mit dieser Sichtweise nie eingehender befasst. Doch unsere Scans zeigten eindeutig, dass Vorstellungsbilder von früher erlebten Traumata die rechte Hemisphäre des Gehirns aktivieren und die linke deaktivieren.

Wir wissen nun, dass die beiden Gehirnhälften unterschiedliche Sprachen sprechen. Die rechte Seite ist intuitiv, emotional, visuell, räumlich und taktil orientiert, die linke sprachlich, sequenziell und analytisch. Während die linke Hälfte des Gehirns alles übernimmt, was mit dem Reden zusammenhängt, enthält die rechte die »Musik des Erlebens«. Sie kommuniziert mittels Gesichtsausdruck und Körpersprache und indem sie »Geräusche der Liebe und Trauer« produziert: in Form von Gesang, Flüchen, Schreien, Tänzen und Nachahmung. Die rechte Gehirnhälfte entwickelt sich im Mutterleib zuerst und ermöglicht die nonverbale Kommunikation zwischen Müttern und Kindern. Die linke Gehirnhälfte ist funktionsfähig, sobald Kinder anfangen, die Sprache zu verstehen, und wenn sie zu sprechen lernen. Dies ermöglicht ihnen, Dinge zu benennen und zu vergleichen und ihre Beziehungen zueinander zu verstehen, und außerdem fangen sie an, ihre subjektiven Erlebnisse anderen mitzuteilen.

Die linke und rechte Seite des Gehirns verarbeiten auch Eindrücke aus der Vergangenheit sehr unterschiedlich. 2 Die linke Gehirnhälfte erinnert sich an Fakten, Statistiken und in bestimmten Situationen wichtige Wörter. Wir erklären und ordnen mit ihrer Hilfe unsere Erlebnisse. Die rechte Gehirnhälfte speichert Erinnerungen an Geräusche, Berührungen, Gerüche samt den Emotionen, die alle diese Sinneseindrücke hervorrufen. Sie reagiert automatisch auf Stimmen, Gesichtsausdrücke und Gesten und verortet das Erlebte in der Vergangenheit. Woran sie sich erinnert, fühlt sich an wie die Wahrheit, die sich intuitiv erschließt – wie die Dinge sind. Wir mögen einem Freund gegenüber die Vorzüge einer Geliebten aufzählen, doch unsere Gefühle ihr gegenüber werden tiefer dadurch angerührt, dass ihr Gesicht uns an eine Tante erinnert, die wir im Alter von vier Jahren besonders geliebt haben. 3

Unter normalen Umständen arbeiten die beiden Seiten des Gehirns mehr oder weniger problemlos zusammen; dies gilt selbst für Menschen, von denen man sagen kann, dass sie die eine Seite der anderen gegenüber bevorzugen. Doch fällt die eine Seite des Gehirns auch nur zeitweise völlig aus oder wird sogar dauerhaft ausgeschaltet (wie es bei Gehirnoperationen vorgekommen ist), so hat das eine ziemliche Beeinträchtigung zur Folge.

Die Deaktivierung der linken Hemisphäre wirkt sich unmittelbar auf die Fähigkeit aus, Erlebtes in logischen Sequenzen zu organisieren und unsere ständig wechselnden Gefühle und Wahrnehmungen in Worte zu fassen. (Das Broca-Areal, das bei Flashbacks ausfällt, befindet sich auf der linken Seite des Gehirns.) Wenn wir Erlebtes nicht sequenziell organisieren können, sind wir nicht in der Lage, Ursache und Wirkung voneinander zu unterscheiden, wir können die langfristigen Auswirkungen unserer Handlungen nicht verstehen, und wir können keine kohärenten Zukunftspläne entwickeln. Wenn Menschen sehr aufgebracht sind, erklären sie manchmal, sie »verlören den Verstand«. Fachsprachlich ausgedrückt ist das, was sie erleben, ein Verlust der exekutiven Funktionen.

Wenn etwas Traumatisierte an die Vergangenheit erinnert, reagiert ihre rechte Hemisphäre darauf so, als fände in der Gegenwart ein traumatisches Ereignis statt. Doch weil ihre linke Hemisphäre nicht gut funktioniert, ist ihnen oft nicht klar, dass sie etwas, was sie tatsächlich in der Vergangenheit erlebt haben, wieder erleben und reinszenieren – sie sind einfach nur aufgebracht, entsetzt, wütend, beschämt oder erstarrt. Nach dem Abklingen des emotionalen Sturms suchen sie oft nach etwas oder jemandem, dem sie die Schuld für das, was sie erlebt haben, geben können. Sie haben sich auf diese merkwürdige Weise verhalten, weil Sie zehn Minuten zu spät gekommen sind oder weil Sie die Kartoffeln haben anbrennen lassen oder weil Sie »mir nie zuhören«. Natürlich tun die meisten von uns von Zeit zu Zeit so etwas, aber nachdem wir uns in solchen Situationen wieder beruhigt haben, können wir unseren Fehler – hoffentlich – zugeben. Traumata beeinträchtigen diese Art von Gewahrsein, und wir konnten durch unsere Studien aufzeigen, warum das so ist.

Gefangen im Kampf- oder Fluchtverhalten

Was Marsha im Scanner erlebt hatte, lernten wir allmählich zu verstehen. Dreizehn Jahre nach der Tragödie, die sie erlebt hatte, hatten wir die damit verbundenen Empfindungen reaktiviert – die Geräusche und Bilder von ihrem Unfall –, die immer noch in ihrem Gedächtnis gespeichert waren. Als diese Empfindungen an die Oberfläche ihres Bewusstseins getreten waren, hatten sie ihr Alarmsystem aktiviert, und das hatte zur Folge gehabt, dass sie sich wieder so verhielt, als sei sie im Krankenhaus und hörte dort, dass ihre Tochter gestorben sei. Dass inzwischen dreizehn Jahre vergangen waren, war Marsha in diesem Moment nicht bewusst. Ihre deutlich höhere Herzfrequenz und ihr erhöhter Blutdruck spiegelten ihren akuten physiologischen Alarmzustand.

Adrenalin ist eines der Hormone, die in Gefahrensituationen, wenn wir kämpfen oder fliehen müssen, sehr wichtig sind. Der stark erhöhte Adrenalinspiegel unserer Testteilnehmer beim Anhören der Erzählung über ihr Trauma war die Ursache für den deutlichen Anstieg ihrer Herzfrequenz und ihres Blutdrucks. Unter normalen Bedingungen kommt es bei Menschen in Reaktion auf eine Bedrohung zu einem temporären Anstieg der Stresshormonspiegel. Ist die Gefahr vorüber, sinkt der Hormonspiegel wieder, und der Körper kehrt in den Normalzustand zurück. Bei Traumatisierten dauert es wesentlich länger, bis die Stresshormone zu den Normalwerten zurückkehren, und sie können in Reaktion auf relativ geringe Stress verursachende Reize hin sehr schnell und unverhältnismäßig stark ansteigen. Zu den tückischen Auswirkungen eines dauerhaft erhöhten Stresshormonspiegels zählen Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprobleme, Reizbarkeit und Schlafstörungen. Außerdem kann dieser Zustand die Entstehung vieler chronischer Gesundheitsprobleme fördern, je nachdem, welches Körpersystem bei einem Menschen besonders anfällig ist.

Wir wissen mittlerweile, dass es noch eine weitere Art der Reaktion auf Gefahren gibt, die unsere Scans noch nicht messen können. Einige Menschen leugnen Gefahren einfach: Ihr Körper registriert sie zwar, aber ihr Bewusstsein tut so, als sei nichts geschehen. Der Geist kann zwar lernen, die Botschaften des emotionalen Gehirns zu ignorieren, aber die Alarmsignale bleiben trotzdem bestehen. Das emotionale Gehirn setzt seine Arbeit fort, und die Stresshormone übermitteln weiterhin Signale an die Muskeln, die den Körper dazu bringen sollen, sich anzuspannen, um aktiv werden zu können, oder zu erstarren. Die körperlichen Auswirkungen auf die inneren Organe halten unvermindert an, bis es unvermeidlich wird, ihnen Beachtung zu schenken, weil sie als Krankheit zum Ausdruck kommen. Auch Medikamente, Drogen und Alkohol können unerträgliche Empfindungen und Gefühle zeitweise neutralisieren. Aber der Körper registriert trotzdem weiter, was im Gange ist.

Was Marsha im Scanner erlebte, können wir aus unterschiedlichen Perspektiven deuten, die für eine Behandlung jeweils andere Implikationen haben. Wir können uns auf die so deutlich erkennbaren neurochemischen und physiologischen Störungen konzentrieren und argumentieren, Marsha leide unter einer biochemischen Störung, die sich jedes Mal bemerkbar mache, wenn sie an den Tod ihrer Tochter erinnert werde. Dieser Sichtweise folgend, können wir nach einem Mittel oder einer Kombination von Mitteln suchen, die Marshas Reaktion dämpfen und bestenfalls sogar ihr chemisches Gleichgewicht wiederherstellen. Von den Resultaten unserer Scans ausgehend, fingen einige meiner Kollegen am Massachusetts General Hospital (MGH ) an, mit Medikamenten zu experimentieren, um die Auswirkungen eines erhöhten Adrenalinspiegels bei den Betroffenen zu dämpfen.

Wir können aber auch von der These ausgehen, dass Marsha hypersensibel auf ihre Erinnerungen an bestimmte Erlebnisse reagiert und dass die beste Behandlung deshalb eine Form von Desensibilisierung sein muss. 4 Nach wiederholtem Durcharbeiten der Details des Traumas mit einem Therapeuten könnten ihre biologischen Reaktionen darauf gedämpft werden, sodass sie erkennen und sich zukünftig daran erinnern könnte, dass »das damals war und dies jetzt ist«, statt das Erlebte immer wieder durchleben zu müssen.

Über hundert Jahre lang war in jedem Lehrbuch der Psychologie und Psychotherapie der Rat zu finden, dass eine Methode des Redens über belastende Gefühle diese auflösen könne. Doch wie wir gesehen haben, macht das Traumaerleben selbst genau dies unmöglich. Trotz aller Einsicht und allen Verständnisses, das wir entwickeln, ist der rationale Teil unseres Gehirns im Grunde nicht in der Lage, dem emotionalen Teil seine Sicht der Realität »auszureden«. Mich beeindruckt immer wieder, wie schwer es Menschen, die Unsägliches durchgemacht haben, fällt, die Essenz dessen, was sie erlebt haben, anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Sehr viel leichter ist es für sie, darüber zu reden, was ihnen angetan wurde – zu erzählen, wie sie zum Opfer geworden sind und wie sie sich gerächt haben –, als die Realität ihres inneren Erlebens zu registrieren, zu spüren und in Worte zu fassen.

Unsere Scans hatten gezeigt, dass ihr Entsetzen nach wie vor bestand und dass es durch viele Aspekte des alltäglichen Geschehens und Erlebens reaktiviert werden konnte. Die Probanden hatten das, was sie in der Vergangenheit erlebt hatten, nicht in den Fluss ihres Lebens integriert. Sie waren immer noch »dort« und wussten nicht, wie sie »hier« sein konnten – völlig lebendig in der Gegenwart.

Drei Jahre nach ihrer Teilnahme an unserer Studie kam Marsha als Patientin zu mir. Ich behandelte sie erfolgreich mit EMDR , einer Behandlungsmethode, die in Kapitel 15 beschrieben wird.