I don’t go to therapy to find out if I’m a freak

I go and I find the one and only answer every week

And when I talk about therapy, I know what people think

That it only makes you selfish and in love with your shrink

But, oh how I loved everybody else

When I finally got to talk so much about myself.*

Dar Williams, What Do You Hear in These Sounds

Niemand kann Krieg, Misshandlungen, Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch oder ein anderes entsetzliches Ereignis »behandeln«; was geschehen ist, ist geschehen; man kann es nicht ungeschehen machen. An den Auswirkungen jedoch, die ein Trauma in Körper, Geist und Seele hinterlässt, kann man etwas ändern: an den bedrückenden Empfindungen in der Brust, die vielleicht Angst oder Depression genannt werden; an der Angst vor Kontrollverlust; am ständigen Auf-der-Hut-Sein vor Gefahren und Zurückweisungen; am Selbsthass; an den Albträumen und Flashbacks; an dem benebelten Geisteszustand, der es Traumatisierten unmöglich macht, sich völlig auf eine Aufgabe oder Aktivität zu konzentrieren; an der Unfähigkeit, das Herz einem anderen Menschen zu öffnen.

* Ich gehe nicht zur Therapie, um herauszufinden, ob ich ein Freak bin. Ich gehe hin und finde jede Woche die eine und einzige Antwort. Und wenn ich über Therapie spreche, ist mir klar, dass viele denken, man werde dadurch nur egoistisch und verliebe sich in den Seelenklempner. Doch siehe da: nachdem ich endlich so viel über mich selbst hatte reden können, liebte ich alle anderen mehr als je zuvor.

Traumata rauben uns das Gefühl, dass wir selbst entscheiden, was in unserem Leben geschieht – das, was in den folgenden Kapiteln Self-leadership genannt wird. 1 Das Schwierigste auf dem Weg zur Genesung ist, sich Körper und Geist wieder zu eigen zu machen – also sich selbst. Erst dann kann man sich wieder frei fühlen, zu wissen, was man weiß, und zu fühlen, was man fühlt, ohne sich von Emotionen überwältigen zu lassen, wütend zu werden, sich zu schämen oder zusammenzubrechen. Um dies zu können, müssen die meisten Menschen (1) eine Möglichkeit finden, sich zu beruhigen und zu refokussieren; (2) sie müssen lernen, die wiedererlangte Ruhe auch angesichts von an die Vergangenheit erinnernden Vorstellungsbildern, Gedanken, Geräuschen und Körperempfindungen aufrechtzuerhalten; (3) sie müssen sich eine Möglichkeit erschließen, in der Gegenwart völlig präsent zu sein und sich auf die Menschen in ihrer Umgebung einzulassen; und (4) sie brauchen keine Geheimnisse mehr für sich zu behalten, auch keine darüber, wie sie es in der Vergangenheit geschafft haben, ihr Überleben zu sichern.

Die genannten Ziele sind keine Schritte, die Traumatisierte nacheinander und in einer bestimmten Reihenfolge in die Tat umsetzen müssen. Vielmehr überschneiden sich die genannten Aspekte, und einige sind für manche schwerer zu realisieren als für andere, je nach individueller Situation. In den folgenden Kapiteln werde ich mich jeweils mit bestimmten Methoden oder Ansätzen befassen, die zu den erwähnten Zielen führen. Ich habe mich bemüht, die Kapitel so aufzubauen, dass sie sowohl für Traumatisierte als auch für Therapeuten, die sie behandeln, von Nutzen sind. Auch für Menschen, die sich zeitweise in einer Stresssituation befinden, könnten sie nützlich sein. Ich habe alle diese Methoden bei meiner Arbeit mit Patienten ausgiebig genutzt und sie auch selbst ausprobiert. Einige Patienten sprechen besonders gut auf eine ganz bestimmte Methode an, aber den meisten helfen in den einzelnen Phasen des Genesungsprozesses verschiedene Methoden.

Zu vielen der Methoden, die ich beschreibe, habe ich wissenschaftliche Studien durchgeführt und deren Ergebnisse in Fachzeitschriften publiziert. 2 Im vorliegenden Kapitel möchte ich einen Überblick über die Grundprinzipien der therapeutischen Arbeit mit Traumatisierten geben, außerdem einen Ausblick auf das Kommende vermitteln und schließlich Ansätze, auf die ich später nicht ausführlicher eingehe, kurz erläutern.

Ein neuer Fokus für die Genesung

Am Anfang von Gesprächen über Traumata steht häufig eine Geschichte oder eine Frage: »Was ist im Krieg passiert?« – »Sind Sie schon einmal sexuell belästigt worden?« – »Ich möchte Ihnen diesen Unfall/diese Vergewaltigung schildern.« – »Gab es in Ihrer Ursprungsfamilie jemanden, der viel getrunken hat?« Aber ein Trauma ist wesentlich mehr als eine Geschichte über etwas, das vor langer Zeit geschehen ist. Die Emotionen und physischen Empfindungen, die ein Mensch während eines Traumas erlebt hat, treten bei ihm später nicht als Erinnerungen in Erscheinung, sondern als störende körperliche Reaktionen in seinem gegenwärtigen Leben.

Um ihr Leben wieder in die eigenen Hände nehmen zu können, müssen Traumatisierte sich mit ihrem traumatischen Erlebnis noch einmal konfrontieren: Früher oder später werden sie sich mit dem, was ihnen widerfahren ist, auseinandersetzen müssen, aber erst, wenn sie sich wieder sicher fühlen und wenn klar ist, dass sie durch die erneute Konfrontation nicht retraumatisiert werden. Zunächst jedoch müssen sie Möglichkeiten finden, mit dem Gefühl fertigzuwerden, dass sie von Empfindungen und Emotionen, die mit dem in der Vergangenheit Erlebten zusammenhängen, überwältigt werden könnten.

Wie die vorangegangenen Teile dieses Buches gezeigt haben, befinden sich die »Aggregate«, die posttraumatische Reaktionen hervorrufen, im emotionalen Gehirn. Im Gegensatz zum rationalen Gehirn, das in Form von Gedanken Ausdruck findet, manifestiert sich das emotionale Gehirn in Form von Körperreaktionen: quälenden Empfindungen im Bauch, starkem Pochen des Herzens, schnellem und flachem Atmen, dem Gefühl, das eigene Herz sei gebrochen, Sprechen mit angespannter und greller Stimme und den für einen Zusammenbruch sowie für Erstarren, Wut und Defensivität charakteristischen Körperbewegungen.

Warum können wir nicht einfach »vernünftig« sein? Und kann Verstehen uns helfen? Das rationale, mit exekutiven Funktionen betraute Gehirn ist versiert darin, uns zu helfen zu verstehen, woher bestimmte Gefühle kommen (wie beispielsweise: »Ich bekomme Angst, wenn ich mich einem Mann nähere, weil mein Vater mich sexuell missbraucht hat« oder: »Es fällt mir schwer, meine Liebe zu meinem Sohn auszudrücken, denn ich fühle mich schuldig, weil ich im Irak ein Kind getötet habe«). Doch das rationale Gehirn kann Emotionen, Empfindungen oder Gedanken nicht völlig beseitigen (beispielsweise wenn eine Frau unterschwellig ständig das Gefühl hat, in Gefahr zu sein oder ein schrecklicher Mensch zu sein, obwohl ihr auf der rationalen Ebene klar ist, dass sie an ihrer Vergewaltigung keine Schuld hat). Wenn wir verstehen, warum wir uns auf eine bestimmte Art fühlen, ändert das nichts daran, wie wir uns fühlen. Doch wenn wir es verstehen, kann uns dies davon abhalten, starke Impulse in die Tat umzusetzen (indem wir beispielsweise auf einen Chef losgehen, weil dieser uns an einen Täter erinnert, indem wir einen geliebten Menschen bei der ersten Meinungsverschiedenheit verlassen oder indem wir einem völlig Fremden in die Arme fallen). Doch je stärker uns das, was wir erlebt haben, »mitgenommen« hat, umso stärker neigt unser rationales Gehirn dazu, unseren Emotionen das Feld zu überlassen. 3

Therapie für das limbische System

Das Entscheidende bei allen Bemühungen, traumatische Belastungszustände aufzulösen, ist die Wiederherstellung der Balance zwischen rationalem und emotionalem Gehirn, um den Traumatisierten das Gefühl zurückzugeben, dass sie ihre Reaktionen und ganz generell ihr Leben beeinflussen können. Wenn Trigger uns in Zustände des Hyper- oder Hypoarousals versetzen, geraten wir in einen Bereich außerhalb unseres »Toleranzfensters« – des Bereichs unserer optimalen Funktionsfähigkeit. 4 Wir werden dann reaktiv und desorganisiert; unsere Filter funktionieren nicht mehr – Geräusche und Lichter plagen uns, Bilder aus der Vergangenheit dringen unerwünscht in unseren Geist ein, und wir geraten in Panik oder werden von Wutanfällen gepackt. Wenn wir uns verschließen, fühlen wir uns körperlich und geistig wie betäubt; unser Denken wird träge, und es fällt uns sogar schwer, uns von unserem Stuhl zu erheben.

Solange Menschen entweder übererregt sind oder sich verschließen, können sie aus dem, was sie erlebt haben, nichts lernen. Selbst wenn es ihnen gelingt, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten, werden sie aufgrund ihrer Angespanntheit (die Anonymen Alkoholiker nennen dies »white-knuckle sobriety« ) unflexibel, störrisch und depressiv. Die Genesung von einem Trauma erfordert die Wiederherstellung der exekutiven Funktionen und in Verbindung damit des Selbstvertrauens und der Fähigkeit zu spielerischen Aktivitäten und zu Kreativität.

Wenn wir posttraumatische Reaktionen verändern wollen, müssen wir den Zugang zum emotionalen Gehirn erschließen und eine »Therapie für das limbische System« durchführen: Wir müssen das defekte Alarmsystem wieder funktionsfähig machen und das emotionale Gehirn in die Lage versetzen, seine normale Funktion zu erfüllen, nämlich die einer stillen Präsenz im Hintergrund, die sich um die alltäglichen körperlichen Bedürfnisse kümmert, indem sie dafür sorgt, dass wir etwas zu essen bekommen, genug schlafen, die Beziehung zu unserem Partner pflegen, unsere Kinder schützen und uns im Falle einer Gefahr verteidigen.

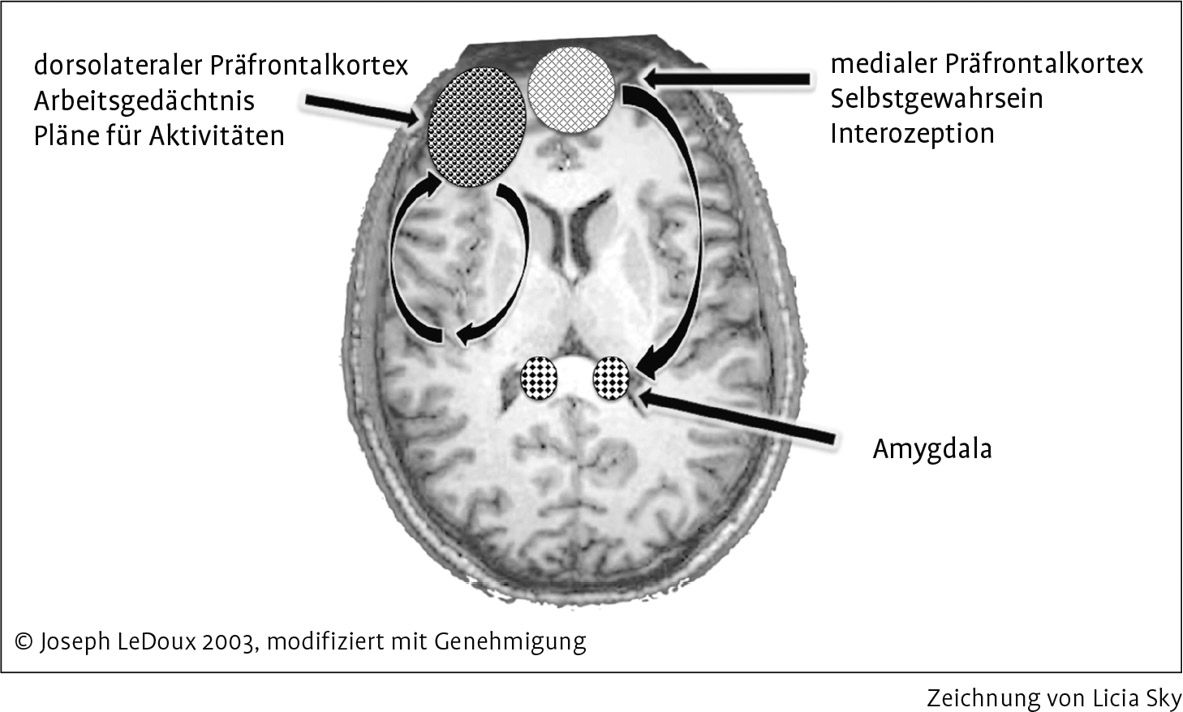

Erschließung des Zugangs zum emotionalen Gehirn. Der rationale, analysierende Teil des Gehirns, der im dorsolateralen Präfrontalkortex lokalisiert ist, steht nicht in direkter Verbindung zum emotionalen Gehirn, wo die meisten Traumanachwirkungen registriert werden, wohingegen der mediale Präfrontalkortex, das Zentrum des Selbstgewahrseins, eine solche Verbindung hat.

Der Neurowissenschaftler Joseph LeDoux hat zusammen mit Kollegen gezeigt, dass wir zum emotionalen Gehirn bewusst nur durch Selbstgewahrsein Zugang erlangen können, d. h., indem wir den medialen Präfrontalkortex aktivieren, jenen Teil des Gehirns, der registriert, was in uns vor sich geht, und uns so ermöglicht, zu fühlen, was wir fühlen. 5 (Der Fachbegriff hierfür ist »Interozeption« , ein aus dem Lateinischen stammendes Wort, das »nach innen schauen« bedeutet.) Der größte Teil unseres bewussten Gehirns ist auf die äußere Welt fokussiert: darauf, mit anderen Menschen möglichst gut zurechtzukommen und Zukunftspläne zu schmieden. Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt, dass wir das, was wir fühlen, nur verändern können, indem wir uns unseres inneren Erlebens bewusst werden und lernen, uns mit dem, was in uns vor sich geht, vertraut zu machen.

Mit dem emotionalen Gehirn Freundschaft schließen

1. Umgang mit Hyperarousal

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Psychiatrie größtenteils darauf verlegt, mithilfe von Psychopharmaka die Grundstimmung von Patienten zu verändern, und dies ist zu einer akzeptierten Methode des Umgangs mit Hyper- und Hypoarousal geworden. Ich werde mich später in diesem Kapitel noch eingehender mit Psychopharmaka beschäftigen, aber zunächst möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir von Natur aus über viele Möglichkeiten verfügen, einen Balancezustand aufrechtzuerhalten. In Kapitel 5 wurde erläutert, wie im menschlichen Körper Emotionen registriert werden. Etwa 80 Prozent der Fasern des Vagusnervs (der das Gehirn mit vielen inneren Organen verbindet) sind afferent – sie verlaufen vom Körper zum Gehirn. 6 Dies bedeutet, dass wir unser Arousalsystem durch die Art, wie wir atmen, singen und uns bewegen, direkt beeinflussen können. Diese Möglichkeit nutzen Menschen unter anderem in China und Indien und in allen mir bekannten religiösen Übungssystemen zwar seit langer Zeit, aber das ändert nichts daran, dass diejenigen, die dies in der westlichen Welt tun, von der etablierten Kultur nach wie vor mit Misstrauen betrachtet und abwertend als »alternativ« bezeichnet werden.

In einer von den National Institutes of Health geförderten Untersuchung habe ich zusammen mit Kollegen nachgewiesen, dass eine zehnwöchige Yogapraxis bei Patienten, die auf eine medikamentöse Behandlung ebenso wenig angesprochen hatten wie auf andere Behandlungsformen, PTBS -Symptome deutlich reduzierte. 7 (Ich werde mich in Kapitel 16 ausführlich mit Yoga befassen.) Auch Neurofeedback, das in Kapitel 19 erläutert wird, kann sehr wirksam sein, und zwar insbesondere bei Kindern und Erwachsenen, die so stark erregt oder so verschlossen sind, dass es ihnen generell schwerfällt, zu fokussieren und Prioritäten zu setzen. 8

Zu lernen, ruhig zu atmen und sogar während einer Konfrontation mit schmerzhaften und schrecklichen Erinnerungen einen Zustand relativer körperlicher Entspannung aufrechtzuerhalten, ist für die Genesung unverzichtbar. 9 Wenn Sie ganz bewusst ein paarmal langsam und tief atmen, lernen Sie die Wirkung der parasympathischen Bremse auf Erregungszustände kennen (wie es in Kapitel 5 erklärt wurde). Je intensiver und länger Sie sich auf die Atmung fokussieren, umso mehr profitieren Sie davon, insbesondere wenn Sie es schaffen, die Aufmerksamkeit bis zum absoluten Tiefpunkt des Ausatmens aufrechtzuerhalten, und wenn Sie anschließend vor dem nächsten Einatmen einen Moment warten. Wenn Sie anschließend weiteratmen und das Ein- und Ausströmen der Luft in die und aus der Lunge registrieren, können Sie sich vergegenwärtigen, wie der Sauerstoff Ihren Körper nährt und seine Gewebe in der Energie badet, die Sie brauchen, um sich lebendig und aktiv zu fühlen. In Kapitel 16 werden die Auswirkungen dieser simplen Übung auf den ganzen Körper beschrieben.

Weil die Emotionsregulierung für den Umgang mit den Nachwirkungen von Traumatisierung und Vernachlässigung so wichtig ist, wäre es sehr zu begrüßen, wenn Lehrer, Unteroffiziere, Pflegeeltern sowie Psychiater und Psychotherapeuten gründlich in der Vermittlung von Emotionsregulationstechniken unterrichtet würden. Momentan ist dies noch hauptsächlich eine Domäne von Vorschullehrern, die täglich mit den speziellen Problemen unausgereifter Gehirne und mit impulsiven Verhaltensweisen konfrontiert werden und die oft sehr geschickt damit umzugehen wissen. 10

Die allgemein anerkannten westlichen psychiatrischen und psychotherapeutischen Heilmethoden haben sich um das Selbstmanagement bisher kaum gekümmert. Im Gegensatz zur Vorliebe westlicher Ärzte und Therapeuten für Psychopharmaka und »Redekuren« stellen die Heiltraditionen anderer Kulturen Achtsamkeit, Bewegung, Rhythmik und Aktivität in den Vordergrund ihrer Bemühungen. Yoga in Indien, Tai-Chi und Qigong in China und rhythmisches Trommeln in Afrika sind nur ein paar Beispiele hierfür. Die Kulturen Japans und der koreanischen Halbinsel haben jene Kampfkünste hervorgebracht, in denen die Kultivierung absichtsvoller Bewegung und das Zentriertsein in der Gegenwart eine große Rolle spielen – Fähigkeiten, an denen es Traumatisierten mangelt. Aikido , Judo , Taekwondo , Kendo und Jiu-Jitsu sowie Capoeira aus Brasilien sind nur einige Beispiele hierfür. Bei allen diesen Techniken spielen Bewegung, Atmung und Meditation wichtige Rollen. Abgesehen von Yoga wurden bisher nur wenige dieser populären nichtwestlichen Heiltraditionen hinsichtlich ihrer Verwendung im Rahmen der PTBS -Behandlung systematisch erforscht.

2. Achtsamkeit

Im Zentrum der Arbeit an der Genesung steht die Entwicklung von Selbstgewahrsein. Die wichtigsten Äußerungen des Therapeuten in der Traumatherapie sind: »Achten Sie darauf« und: »Was passiert danach?« Traumatisierte leben mit Empfindungen, die ihnen als unerträglich erscheinen: Sie fühlen sich untröstlich und leiden unter unangenehmen Gefühlen in der Magengrube oder unter Angespanntheit im Brustkorb. Doch wenn wir diese körperlichen Empfindungen zu vermeiden versuchen, vergrößern wir die Gefahr, von ihnen überwältigt zu werden.

Körpergewahrsein bringt uns mit unserer inneren Welt in Kontakt, mit der Landschaft unseres Organismus. Wenn wir unserer Verärgerung, unserer Nervosität oder unserer Angst Beachtung schenken, hilft uns dies sofort, unsere Perspektive zu verändern, und eröffnet es uns neue Möglichkeiten, die an die Stelle unserer automatischen, habituellen Reaktionen treten könnten. Achtsamkeit bringt uns mit der Flüchtigkeit unserer Gefühle, Empfindungen und Wahrnehmungen in Kontakt. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf unsere Körperempfindungen richten, können wir Ebbe und Flut unserer Emotionen erkennen, und dadurch wird unser Einfluss auf sie größer.

Traumatisierte fürchten sich oft davor, etwas zu fühlen. Für sie sind nun nicht mehr die Täter (die hoffentlich nicht mehr in der Nähe sind und sie dann auch nicht verletzen können), sondern die eigenen physischen Empfindungen der Feind. Die Befürchtung, unangenehme Empfindungen zu erleben, lässt ihren Körper in einem erstarrten Zustand verharren und verhindert, dass ihr Geist sich öffnet. Obwohl das Trauma in der Vergangenheit liegt, erzeugt ihr emotionales Gehirn unablässig Empfindungen, die sie ängstigen und hilflos machen. Es ist nicht überraschend, dass viele zwanghaft essen und trinken, sich vor Sex fürchten und viele Aktivitäten in Gesellschaft anderer Menschen meiden: Ihre Sinnesempfindungen sind für sie weitgehend tabu.

Wenn Traumatisierte sich verändern wollen, müssen sie sich ihrem inneren Erleben öffnen. Der erste Schritt auf diesem Weg besteht darin, dem eigenen Geist zu gestatten, sich auf physische Empfindungen zu fokussieren und sich deren Flüchtigkeit zu vergegenwärtigen, da sie schon auf leichte Veränderungen der Körperhaltung, des Atemmusters und des Denkens reagieren – in krassem Gegensatz zum quasi zeitlosen, ständig präsenten traumatischen Erleben. Wenn es Ihnen gelungen ist, sich auf Ihre Körperempfindungen zu fokussieren, folgt als Nächstes die Bezeichnung dieser Empfindungen, beispielsweise: »Wenn ich Angst habe, spüre ich einen Druck in der Brust.« Nach solchen Bekenntnissen sage ich manchmal zu Patienten: »Fokussieren Sie diese Empfindung, und verfolgen Sie, wie sie sich verändert, wenn Sie tief ausatmen, unter dem Brustbein auf den Brustkorb klopfen oder Weinen zulassen.« Die Achtsamkeitsübung beruhigt das sympathische Nervensystem, was wiederum die Gefahr, in eine Kampf-/Fluchtreaktion zu verfallen, verringert. 11 Die eigenen körperlichen Reaktionen registrieren und ertragen zu können ist eine Voraussetzung für eine gefahrlose erneute Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit. Wenn Sie Ihre momentanen Empfindungen nicht ertragen können, verschlechtert sich Ihr Zustand im Falle einer Konfrontation mit früheren Erlebnissen, und Sie werden ein weiteres Mal traumatisiert. 12

Wir können viel Unbehagen ertragen, wenn uns bewusst bleibt, dass sich der Erregungszustand unseres Körpers ständig verändert. Wir fühlen uns im Brustbereich angespannt, doch nachdem wir tief ein- und wieder ausgeatmet haben, lässt die Anspannung nach, und eine andere Empfindung rückt in den Vordergrund, beispielsweise eine Anspannung in einer Schulter. Nun können Sie untersuchen, was geschieht, wenn Sie tiefer atmen, indem Sie die Dehnung Ihres Brustkorbs verfolgen. 13 Sobald Sie sich wieder ruhiger und neugieriger fühlen, können Sie zu der Empfindung in der Schulter zurückkehren. Seien Sie nicht überrascht, wenn in solchen Situationen spontan eine Erinnerung an eine Situation auftaucht, in der die verspannte Schulter eine Rolle gespielt hat.

Ein weiterer Schritt besteht darin, die Wechselwirkung zwischen Gedanken und Körperempfindungen zu beobachten. Wie werden bestimmte Gedanken in Ihrem Körper registriert? (Erzeugen Gedanken wie »Mein Vater liebt mich« oder »Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht« unterschiedliche Empfindungen?) Wenn Sie sich bewusst machen, wie Ihr Körper bestimmte Emotionen oder Erinnerungen organisiert, ermöglicht Ihnen das, Empfindungen und Impulse auszudrücken, die Sie in der Vergangenheit blockiert hatten, um Ihr Überleben zu sichern. 14 In Kapitel 20, in dem es um die positive Wirkung des Theaterspielens geht, werde ich diese Arbeit detaillierter beschreiben.

Jon Kabat-Zinn, ein Pionier der Geist-Körper-Medizin, entwickelte 1979 an der University of Massachusetts das Programm Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ). Seine Methode wird seit über drei Jahrzehnten sehr gründlich untersucht. Er beschreibt Achtsamkeit wie folgt: »Eine Möglichkeit, sich diesen Transformationsprozess vorzustellen, besteht darin, die Achtsamkeit mit einer Sammellinse zu vergleichen, die die diffusen und impulsgesteuerten Aktivitäten und Reaktionen unseres Geistes zu einer einzigen Energiequelle bündelt, die uns so für unser Leben, zur Lösung unserer Probleme und zur Selbstheilung zur Verfügung steht.« 15

Es wurde nachgewiesen, dass Achtsamkeit sich auf zahlreiche psychische, psychosomatische und stressbedingte Symptome positiv auswirkt, unter anderem auf Depression und chronische Schmerzen. 16 Sie wirkt sehr stark auf die körperliche Gesundheit, unter anderem, indem sie die Immunreaktion verbessert und sowohl den Blutdruck als auch den Kortisolspiegel senkt. 17 Außerdem wurde nachgewiesen, dass die Achtsamkeitsübung die für die Emotionsregulation wichtigen Gehirnregionen aktiviert 18 und dass sie auch die für das Körpergewahrsein und für Angst wichtigen Regionen verändert. 19 Untersuchungen meiner Kolleginnen Britta Hölzel und Sara Lazar an der Harvard University haben ergeben, dass die Achtsamkeitsübung sogar die Aktivität des gehirneigenen »Rauchmelders«, der Amygdala, und damit die Gefahr des »Anschlagens« potenzieller Trigger verringert. 20

3. Beziehungen

Immer wieder bestätigen Studien, dass ein gutes Unterstützungsnetzwerk der wirksamste Schutz gegen Traumatisierungen ist. Gefühle der Sicherheit und des Entsetzens lassen sich nicht miteinander vereinbaren. Wenn wir entsetzt sind, beruhigt uns nichts so gut wie die Stimme oder die Umarmung eines Menschen, dem wir vertrauen. Verängstigte Erwachsene reagieren auf die gleichen Arten tröstender Zuwendung wie verängstigte Kinder: auf sanftes Gehaltenwerden, auf wiegende Bewegungen und auf das beruhigende Gefühl, dass jemand, der größer und stärker ist, sich um sie kümmert, sodass sie sich gefahrlos dem Schlaf anvertrauen können. Von einem Trauma können Menschen nur genesen, wenn es gelingt, Geist, Körper und Gehirn davon zu überzeugen, dass keine Gefahr droht, wenn sie loslassen. Dies setzt voraus, dass sie sich auf viszeraler Ebene sicher fühlen und es sich gestatten, dieses Gefühl der Sicherheit mit Erinnerungen an früher erlebte Zustände der Hilflosigkeit zu verbinden.

Nach einem akuten Trauma, wie es etwa durch einen Überfall, einen Unfall oder eine Naturkatastrophe entsteht, brauchen die Betroffenen die Anteilnahme ihnen vertrauter Menschen, Gesichter und Stimmen, physischen Kontakt, etwas zu essen, Schutz, einen sicheren Ort und Zeit zum Schlafen. Es ist dann für sie sehr wichtig, mit ihnen nahestehenden Menschen zu kommunizieren und so schnell wie möglich wieder zu Menschen, die sie lieben, an einem sicheren Ort in Kontakt zu treten. Unsere Bindungsbeziehungen sind unser bester Schutz gegen Gefahren. Beispielsweise leiden Kinder, die nach einem traumatischen Ereignis von ihren Eltern getrennt werden, oft langfristig unter schwerwiegenden negativen Auswirkungen. Im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien durchgeführte Studien ergaben, dass es Kindern, die in London lebten und während des »Blitz« von dort aufs Land geschickt wurden, um sie vor Bombardierungen der deutschen Luftwaffe zu schützen, wesentlich schlechter erging als Kindern, die bei ihren Eltern blieben, die Nächte in Schutzräumen verbrachten und mit beängstigenden Bildern von zerstörten Gebäuden und Toten fertigwerden mussten. 21

Traumatisierte genesen im Kontext von Beziehungen zu den Mitgliedern ihrer Familie, zu Menschen, die sie lieben oder die sie bei Versammlungen der Anonymen Alkoholiker, bei Versammlungen von Veteranenorganisationen oder von religiösen Gemeinschaften treffen – oder auch durch den Kontakt zu einem Therapeuten. Diese Beziehungen vermitteln körperliche und emotionale Sicherheit, auch die Sicherheit davor, sich beschämt, gerügt oder verurteilt zu fühlen, und sie fördern den Mut, das real Geschehene zu tolerieren, sich damit auseinanderzusetzen und es zu verarbeiten.

Wie wir bereits wissen, dient ein erheblicher Anteil an neuronalen Verbindungen im Gehirn dazu, uns mit anderen Menschen in Einklang zu bringen. Die Genesung von einem Trauma beinhaltet auch, dass wir zu unseren Mitmenschen wieder in Verbindung treten. Deshalb sind Traumata, die im Rahmen einer Beziehung entstanden sind, meist deutlich schwerer zu behandeln als Traumata infolge von Verkehrsunfällen oder Naturkatastrophen. In unserer Gesellschaft entstehen die häufigsten Traumata, unter denen Frauen und Kinder leiden, durch die Eltern oder Partner der Traumatisierten. Bei Kindesmissbrauch, sexueller Belästigung und häuslicher Gewalt sind die Täter in der Regel Menschen, die die Opfer eigentlich lieben sollten. Deshalb entfällt in allen diesen Fällen der wichtigste Schutz vor einer Traumatisierung: der Schutz vonseiten der Menschen, die wir lieben.

Wenn jemand, bei dem Sie natürlicherweise Schutz und Geborgenheit suchen würden, Sie verängstigt oder zurückweist, lernen Sie, sich zu verschließen und Ihre Gefühle zu ignorieren. 22 In Teil III dieses Buches wurde schon darauf hingewiesen, dass wir, wenn sich unsere primären Bezugspersonen gegen uns wenden, andere Möglichkeiten finden müssen, mit unserer Angst, Wut und Frustration fertigzuwerden. Und wenn wir mit unserem Entsetzen ganz allein fertigzuwerden versuchen, tauchen völlig andere Probleme auf: Dissoziation, Verzweiflung, Süchte, chronische Panik und Entfremdung, Verbindungsbrüche und explosive Entladungen in Beziehungen. Wenn Patienten etwas Derartiges erlebt haben, können sie gewöhnlich keinen Zusammenhang zwischen ihren eigenen Erlebnissen vor langer Zeit und ihren aktuellen Gefühlen und Verhaltensweisen herstellen. Vielmehr erscheint ihnen alles als völlig unberechenbar.

Eine Linderung kann erst eintreten, wenn die Betroffenen anerkennen können, was geschehen ist, und wenn sie die unsichtbaren Dämonen, mit denen sie ringen, zu erkennen vermögen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die von einem pädophilen Priester missbrauchten Männer, deren Situation ich in Kapitel 11 beschrieben habe. Sie trainierten regelmäßig im Fitnessstudio, nahmen Anabolika ein und waren stark wie Ochsen. Aber während unserer Gespräche glichen sie oft eher verängstigten Kindern – die verletzten und vor langer Zeit traumatisierten Jungen fühlten sich innerlich noch immer hilflos.

Während der Kontakt zu anderen Menschen und das Erleben des Einklangs mit anderen die physiologische Selbstregulation fördern, weckt das Versprechen der Nähe häufig die Angst, verletzt, verraten und verlassen zu werden. Scham spielt bei alldem eine wichtige Rolle: »Irgendwann werden Sie schon noch merken, wie verdorben und ekelhaft ich bin, und wenn Sie schließlich dahinterkommen, werden Sie mich fallen lassen.« Unaufgelöste Traumata können eine entsetzliche Wirkung auf Beziehungen haben. Wenn Sie noch nicht darüber hinweggekommen sind, dass Sie von einem Menschen, den Sie geliebt haben, angegriffen wurden, geht es Ihnen wahrscheinlich in erster Linie darum, nicht mehr verletzt zu werden, und Sie haben Angst, sich einem Menschen, den Sie noch nicht kennen, zu öffnen. Vielleicht versuchen Sie sogar, ohne es selbst zu merken, die andere Person zu verletzen, bevor diese Sie verletzen kann.

Dies ist im Hinblick auf die Genesung sehr problematisch. Wenn Ihnen klar geworden ist, dass Ihre posttraumatischen Reaktionen zunächst ein Versuch waren, Ihr Leben zu retten, bringen Sie vielleicht den Mut auf, sich mit Ihrer inneren Musik (oder Ihrer inneren Kakofonie) zu konfrontieren, aber dabei brauchen Sie Hilfe. Sie müssen jemanden finden, dem Sie genug vertrauen, um sich von ihm begleiten lassen zu können, jemanden, dem Sie Ihre Gefühle zeigen können, ohne sich gefährdet zu fühlen, und der Ihnen hilft, den schmerzhaften Botschaften Ihres emotionalen Gehirns zu lauschen. Ihr Begleiter darf sich nicht vor Ihrem Entsetzen fürchten, und er muss selbst Ihre tiefste Wut aushalten können. Er muss jemand sein, der Sie mit allem, was Ihnen eigen ist, schützen kann, während Sie Ihre bruchstückhaften Erinnerungen an Erlebnisse erforschen, die Sie so lange vor sich selbst haben geheim halten müssen. Die meisten Traumatisierten brauchen für diese Arbeit einen Anker und eine gute und gründliche Anleitung und Begleitung.

Die Wahl eines geeigneten Therapeuten

Ein kompetenter Traumatherapeut muss in seiner Ausbildung gelernt haben, wie sich ein Trauma infolge von Missbrauch, Misshandlungen und Vernachlässigung auswirken kann, und er muss viele bei solchen Problemen nützliche Techniken anwenden können, die (1) Patienten stabilisieren, (2) sie angesichts traumatischer Erinnerungen und Reenactments beruhigen und (3) sie wieder in die Lage versetzen, zu ihren Mitmenschen in Kontakt zu treten. Im Idealfall hat ein Traumatherapeut die Therapiemethode, die er anwendet, selbst als Patient erlebt.

Zwar wäre es unangemessen und ethisch nicht vertretbar, wenn Therapeuten ihren Klienten Einzelheiten über ihre persönlichen Schwierigkeiten und Kämpfe berichten, doch ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Patienten ihre Therapeuten fragen, welche speziellen Formen therapeutischer Arbeit sie in ihrer Ausbildung erlernt haben, wo sie diese Ausbildung erhalten haben und ob sie persönlich von der Therapie, die sie ihren Patienten empfehlen, profitiert haben.

Es gibt keine »angesagte Traumabehandlung«, und jeder Therapeut, der glaubt, seine bevorzugte Methode sei die einzige Antwort auf Ihre Probleme, macht sich der Verbreitung einer Ideologie verdächtig, statt dass er dem Interesse daran, dafür zu sorgen, dass seine Patienten wieder gesund werden, oberste Priorität einräumt. Kein Therapeut kann mit jeder wirksamen Behandlungsmethode vertraut sein; deshalb muss jeder, der als Therapeut arbeitet, bereit sein, sich auch mit anderen Behandlungsmöglichkeiten als denjenigen, die er selbst seinen Patienten anbietet, auseinanderzusetzen. Außerdem muss er von seinen Patienten lernen wollen. Geschlecht, Ethnizität und persönliches Lebensumfeld eines Therapeuten spielen nur dann eine Rolle, wenn sie seine Bemühungen, einem Patienten zu helfen, sich sicher und verstanden zu fühlen, stören.

Fühlen Sie sich bei diesem speziellen Therapeuten grundsätzlich wohl? Haben Sie den Eindruck, dass ihm in seiner Haut wohl ist und dass er mit Ihnen menschlich zurechtkommt? Sich wohlzufühlen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Konfrontation mit den eigenen Ängsten. Ein strenger Mensch, der zum Verurteilen neigt und leicht aufgebracht oder herrisch reagiert, verängstigt Sie wahrscheinlich, und Sie fühlen sich von ihm leicht im Stich gelassen oder gedemütigt, was Ihnen ganz sicher nicht hilft, die Nachwirkungen Ihres Traumas aufzulösen. Es kommt vor, dass alte Gefühle aus ferner Vergangenheit reaktiviert werden, wenn der Therapeut in Ihren Augen jemandem ähnelt, der Sie einmal verletzt oder auf andere Weise schlecht behandelt hat. So etwas sollte nach Möglichkeit mit dem Therapeuten zusammen durchgearbeitet werden, denn nach meinen Erfahrungen bessert sich die Situation eines Patienten nur, wenn er tiefe positive Gefühle dem Therapeuten gegenüber entwickelt. Ich glaube auch nicht, dass Menschen wachsen und sich verändern können, wenn sie nicht das Gefühl haben, den Menschen, der sie behandelt, in einem gewissen Maße beeinflussen zu können.

Entscheidend ist, ob Sie das Gefühl haben, dass der Therapeut neugierig darauf ist, wer Sie sind und was Sie – und nicht irgendein »typischer PTBS -Patient« – brauchen. Sind Sie für ihn nichts weiter als eine Liste von Symptomen aus einem Diagnosefragebogen? Oder nimmt er sich die Zeit herauszufinden, warum Sie tun, was Sie tun, und warum Sie denken, was Sie denken? Beim Therapieprozess spielt Zusammenarbeit eine wichtige Rolle – das gemeinsame Erforschen Ihrer Person und Ihres Lebens.

Patienten, die als Kinder von ihren primären Bezugspersonen schlecht behandelt worden sind, fühlen sich in Gegenwart anderer Menschen oft nicht sicher. Ich frage meine Patienten immer wieder, ob ihnen jemand einfällt, bei dem sie sich in ihrer Kindheit und Jugend sicher gefühlt haben. Viele erinnern sich auf diese Frage hin an einen bestimmten Lehrer, Nachbarn, Ladenbesitzer, Coach oder Priester, der ihnen zeigte, dass sie ihm nicht gleichgültig waren, und eine solche Erinnerung ist für die Patienten oft der Ausgangspunkt, von dem aus sie allmählich wieder in das Zusammenleben mit anderen Menschen zurückfinden. Für unsere Spezies ist Hoffnung besonders wichtig. Bei der Arbeit an Traumata geht es nicht nur darum festzustellen, was zerbrochen ist, sondern ebenso sehr darum, sich daran zu erinnern, wie man es geschafft hat, das erlebte Trauma zu überstehen.

Außerdem bitte ich meine Patienten, sich vorzustellen, wie sie wohl als Neugeborene waren – ob sie liebenswert und keck waren. Alle glauben, sie seien so gewesen, und in der Regel haben sie auch eine Vorstellung davon, wie sie vor ihrer Traumatisierung gewesen sein müssen.

Einige Menschen können sich nicht daran erinnern, dass es in ihrem Leben einen Menschen gab, bei dem sie sich sicher fühlten. Ihnen war wesentlich wohler, wenn sie mit Pferden oder Hunden umgingen. Dem wird inzwischen in vielen therapeutischen Settings Rechnung getragen, unter anderem in Gefängnissen, im Rahmen stationärer Behandlungsprogramme und in der therapeutischen Arbeit mit Veteranen. Jennifer, ein Mitglied der ersten Abschlussklasse des Van der Kolk Centers , 23 die zu Beginn der Arbeit vierzehn Jahre alt, völlig außer Kontrolle und sehr still gewesen war, sagte anlässlich der Abschlussfeier, entscheidend für sie sei gewesen, dass man ihr ein Pferd anvertraut habe. Der Aufbau einer Beziehung zu ihrem Pferd hatte ihr so viel Sicherheit gegeben, dass es ihr allmählich auch gelang, zu den Mitarbeitern der Einrichtung in Kontakt zu treten und sich auf die schulische Arbeit und die Prüfungen zu konzentrieren, so dass sie in ein College aufgenommen wurde. 24

4. Gemeinschaftliche Rhythmen und Synchronie

Vom Augenblick unserer Geburt an kommen unsere Beziehungen physisch in der Mimik sowie in Gesten und Berührungen zum Ausdruck und werden so verkörpert. In Kapitel 7 haben wir gesehen, dass dies die Grundlagen der Bindung sind. Traumata zerstören den Zustand der Eingestimmtheit und damit jede physische Synchronie: Betritt man das Wartezimmer einer Klinik, in der PTBS behandelt wird, kann man die Patienten leicht vom Klinikpersonal unterscheiden, weil sie an ihrem starren Gesichtsausdruck und ihrem schlaffen (aber gleichzeitig auch stark erregten) Körper gut zu erkennen sind. Leider ignorieren viele Therapeuten, was ihre Patienten körperlich mitteilen, und konzentrieren sich ausschließlich auf verbale Äußerungen.

Die heilende Macht der Gemeinschaft, wie sie in Musik und Rhythmus zum Ausdruck kommt, konnte ich im Frühjahr 1997 in Aktion erleben, als ich in Südafrika die Arbeit der Truth and Reconciliation Commission verfolgte. Eines Tages kam ich auf dem Hof einer Klinik in einer Township in der Nähe von Johannesburg mit einer Gruppe vergewaltigter Frauen zusammen. In der Ferne hörten wir Schüsse, über die Grenzmauer des Klinikgeländes waberte Rauch, und der Geruch von Tränengas hing in der Luft. Später hörten wir, dass in nächster Nähe vierzig Menschen umgekommen waren.

Doch trotz der fremdartigen und furchterregenden Umgebung kam mir die Gruppe, die an jenem Ort zusammengekommen war, sehr vertraut vor: Die Frauen saßen zusammengesunken da – traurig und starr –, wie ich es aus so vielen Therapiegruppen für Vergewaltigungsopfer in Boston kannte. Ich spürte das mir wohlbekannte Gefühl der Hilflosigkeit, und weil ich von so vielen erstarrten und leblosen Menschen umgeben war, spürte ich, dass auch ich mental erstarrt und leblos war. Plötzlich fing eine der Frauen an zu summen und ließ dabei ihren Körper sanft vor- und zurückschwingen. Allmählich wurde ein Rhythmus erkennbar, den nach und nach auch die übrigen Frauen aufnahmen. Bald sang und bewegte sich die ganze Gruppe und erhob sich, um zu tanzen. Ich wurde Zeuge einer verblüffenden Transformation: Die Frauen waren wieder zum Leben erwacht; ihre Gesichter wirkten, als ob sie aufeinander eingestimmt wären, und die Vitalität war in ihre Körper zurückgekehrt. Damals nahm ich mir vor, was ich dort sah, für meine eigene Arbeit zu nutzen und herauszufinden, wie Rhythmus, Singen und Bewegung zur Heilung eines Traumas beitragen können.

Wir werden dieses Thema in Kapitel 20, wo es um das Theaterspiel geht, noch vertiefen. Ich werde dort zeigen, wie Gruppen junger Menschen – darunter jugendliche Straftäter und stark gefährdete Kinder aus Pflegefamilien – nach und nach lernen, zusammenzuarbeiten und sich aufeinander zu verlassen, ob als Partner in einem Schwertkampf in der Tradition der Zeit Shakespeares oder als Autoren und Darsteller ganzer Musicals. Immer wieder berichten mir Patienten, wie sehr ihnen das Singen von Chorälen, Aikido, Tango-Tanzen und Kickboxen geholfen haben, und es ist mir eine Freude, ihre Empfehlungen an andere, die ich behandle, weiterzugeben.

Eine weitere wichtige Lektion über Rhythmus und Heilung habe ich gelernt, als Mitarbeiter des Trauma Center gebeten wurden, sich um ein fünfjähriges stummes Mädchen, Ying Mee, zu kümmern, das aus einem Waisenhaus in China adoptiert worden war. Nach monatelangen vergeblichen Versuchen, zu Ying Mee Kontakt herzustellen, wurde meinen Kolleginnen Deborah Rozelle und Liz Warner klar, dass bei ihr das für rhythmische Aktivität zuständige System nicht funktionierte – sie konnte zu den Stimmen und Gesichtern der Menschen in ihrer Umgebung nicht in Resonanz treten. Dies brachte meine beiden Kollegen auf die Idee, es mit sensumotorischer Therapie zu versuchen. 25

Die Klinik für sensorische Integration in Watertown, Massachusetts, ist ein etwas ungewöhnlicher Indoorspielplatz voller Schaukeln, mit bunten Gummibällen gefüllten Wannen, die so tief sind, dass man darin untertauchen kann, Schwebebalken, Kriechspielzeugen aus Plastikschläuchen und Leitern, die zu Plattformen führen, von denen aus man auf mit Schaumstoff gefüllte Matratzen springen kann. Die Mitarbeiter »badeten« Ying Mee in der Wanne mit den Gummibällen, was ihr half, ihre Haut zu spüren. Außerdem brachten sie dem Mädchen bei, auf einer Schaukel hin und her zu schwingen und unter beschwerten Decken herzukriechen. Nach sechs Wochen dieser Arbeit fand bei Ying Mee eine wichtige Veränderung statt, und sie fing an zu sprechen. 26

Ying Mees dramatische Besserung inspirierte uns dazu, auch im Trauma Center eine Klinik für sensorische Integration aufzubauen, die wir inzwischen im Rahmen stationärer Behandlungsprogramme nutzen. Wir haben noch nicht untersucht, wie sich die Arbeit an der sensorischen Integration auf traumatisierte Erwachsene auswirkt, aber ich beziehe entsprechende Übungen und Tanz oft in meine Seminare ein.

Wenn Eltern (und ihre Kinder) lernen, sich aufeinander einzustimmen, erleben sie viszerale Reziprozität. Parent-Child Interaction Therapy (PCIT ) ist eine Form der Interaktionsarbeit, die dies fördert; das Gleiche gilt für Sensory Motor Arousal Regulation Treatment (SMART ), eine Methode, die meine Kollegen am Trauma Center entwickelt haben. 27

Wenn wir mit anderen Menschen spielen, fühlen wir uns körperlich auf sie eingestimmt, und wir erleben Verbundenheit und gemeinsame Freude. Auch Improvisationsübungen (so wie diejenigen, die unter http://learnimprov.com / beschrieben werden) sind eine wundervolle Möglichkeit, Menschen zu helfen, gemeinsam Neues zu erforschen und Freude zu erleben. Wenn Sie sehen, dass eine Gruppe von Menschen, die grimmig dreingeschaut haben, plötzlich zu kichern anfängt, wissen Sie, dass der Fluch der Trübsal gebrochen ist.

5. In Kontakt treten

Die etablierten Traumabehandlungsmethoden helfen Traumatisierten nicht, ihre Empfindungen und Emotionen zu erleben, ohne sich zu gefährden. Heutzutage werden immer häufiger Psychopharmaka wie Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Risperidon und Seroquel genutzt, um Menschen zu helfen, mit ihren Sinnesempfindungen fertigzuwerden. 28 Doch die natürlichste Art, auf die wir Menschen uns beruhigen können, wenn wir leiden, sind Berührungen, Umarmungen und wiegende Bewegungen. Dies hilft bei starker Erregung und gibt uns das Gefühl, unversehrt, sicher und geschützt zu sein und ein gewisses Maß an Kontrolle über unsere Situation zu haben.

Rembrandt van Rijn: Christus bei der Krankenheilung. Gesten des Trostes können wir alle leicht erkennen. Sie spiegeln die heilende Kraft einfühlsamer Berührung.

Berührung, das elementarste Werkzeug, das uns zur Verfügung steht, um andere Menschen zu beruhigen, darf bei den meisten therapeutischen Praktiken nicht genutzt werden. Doch kann niemand völlig genesen, wenn er sich nicht wohl (und sicher) in seiner Haut fühlt. Deshalb empfehle ich meinen Patienten, sich auf irgendeine Form von Körperarbeit einzulassen, beispielsweise auf therapeutische Massage, Feldenkrais oder Cranio-Sacral-Therapie.

Ich habe meine bevorzugte Körpertherapeutin, Licia Sky, nach ihrer Arbeit mit Traumatisierten gefragt, und sie hat mir unter anderem geantwortet:

»Ich beginne mit der Körperarbeit nie, ohne vorher eine persönliche Verbindung zu meinen Patienten aufgebaut zu haben. Ich führe keine Anamnese durch und versuche auch nicht herauszufinden, wie stark jemand traumatisiert ist oder was der Betreffende erlebt hat. Ich versuche festzustellen, wie das Verhältnis des Patienten zu seinem Körper momentan ist. Und ich frage ihn, ob es etwas gibt, worauf ich aus seiner Sicht besonders achten sollte. Unterdessen mache ich mir ein Bild von seiner Körperhaltung, und ich stelle fest, ob er mir in die Augen schauen kann, wie angespannt oder entspannt er wirkt und ob er zu mir in Verbindung tritt oder nicht.

Meine erste Entscheidung hängt davon ab, ob ich den Eindruck habe, dass sich der Patient sicherer fühlt, wenn er mit dem Rücken oder mit dem Bauch auf dem Massagetisch liegt. Wenn ich jemanden noch nicht kenne, bitte ich ihn generell, sich auf den Rücken zu legen, sodass er mich anschauen kann; ich achte auch darauf, dass er sich nur so weit entkleidet, dass er sich dabei noch sicher fühlt. Dies sind wichtige Entscheidungen, die Grenzen betreffen, und sie müssen gleich zu Beginn der Arbeit getroffen werden.

Wenn ich dann erstmals zum Körper des Patienten in Kontakt trete, achte ich darauf, ihn bestimmt und sicher zu berühren. Die Annäherung sollte niemals gezwungen oder harsch wirken und keinesfalls zu schnell erfolgen. Die Berührung geschieht langsam, sodass der Klient ihr leicht folgen kann, und sie ist sanft und rhythmisch. Sie kann so stark wie ein Händedruck sein. Als Erstes berühre ich oft eine Hand und den Unterarm, weil die meisten Menschen Berührungen in diesem Bereich als nicht bedrohlich empfinden, und weil es der Bereich ist, den zu berühren sie sich auch selbst am ehesten trauen.

Man muss den Punkt des Widerstandes finden und berühren – die Stelle, an der die Anspannung am stärksten ist – und ihm ein entsprechendes Maß an Energie zukommen lassen. Das löst erstarrte Anspannung. Man sollte bei dieser Arbeit nicht zögern, weil ein Zögern beim Klienten den Eindruck hervorruft, man habe kein Selbstvertrauen. Langsame Bewegungen und sorgsames Eingehen auf den Klienten hingegen haben nichts mit Zögern zu tun. Man muss Klienten mit starkem Selbstvertrauen und viel Empathie begegnen und der Anspannung, die sie in ihrem Körper festhalten, den Druck der eigenen Berührung entgegensetzen.«

Was bewirkt die Körperarbeit bei den Patienten? Licia antwortete auf diese Frage:

»So wie man Durst nach Wasser haben kann, kann man auch nach Berührung dürsten. Es wirkt tröstend, wenn man selbstsicher, tief, fest, sanft und einfühlsam berührt wird. Achtsame Berührung und Bewegung erden Menschen und ermöglichen ihnen, Anspannungen zu entdecken, die sie seit langer Zeit festhalten und die ihnen nicht einmal mehr bewusst sind. Berührungen wecken den berührten Körperbereich auf.

Der Körper ist physisch beeinträchtigt, wenn in ihm Emotionen festgehalten werden. Die Schultern von Menschen verkrampfen sich dann, und ihre Gesichtsmuskeln erstarren. Sie müssen in diesem Zustand sehr viel Energie darauf verwenden, ihre Tränen – oder auch Geräusche oder Bewegungen, die ihren inneren Zustand verraten könnten – zurückzuhalten. Wird die physische Anspannung gelöst, können auch die Gefühle frei werden. Bewegung vertieft die Atmung, und wenn sich die Anspannung löst, kann dies in Form von Geräuschen zum Ausdruck kommen. Der Körper wird dann freier – er atmet freier und ist wieder im Fluss. Berührung ermöglicht Menschen, in einem Körper zu leben, der sich in Reaktion darauf, dass er von außen in Bewegung gesetzt wird, auch selbst wieder bewegen kann.

Menschen, die in ihrem Entsetzen erstarrt sind, müssen wieder ein Gefühl dafür entwickeln, wo im Raum sich ihr Körper befindet und wo seine Grenzen sind. Feste Berührungen, die Sicherheit vermitteln, zeigen ihnen diese Grenzen: was außerhalb von ihnen ist und wo ihr Körper endet. Sie merken, dass sie sich nicht ständig zu fragen brauchen, wer und wo sie sind. Sie entdecken, dass ihr Körper fest ist und dass sie nicht unablässig auf der Hut zu sein brauchen. Berührung lässt sie wissen, dass sie in Sicherheit sind.«

6. Aktiv werden

Der Körper reagiert auf extreme Erlebnisse, indem er Stresshormone ausschüttet. Diese werden oft für die Entstehung von Krankheiten verantwortlich gemacht. Doch Stresshormone sollen uns eigentlich zu der Kraft und Ausdauer verhelfen, die wir brauchen, um mit außergewöhnlichen Situationen fertigwerden zu können. Menschen, die etwas tun , um mit einer schwierigen oder katastrophalen Situation fertigzuwerden – indem sie beispielsweise ihnen Nahestehende oder auch völlig Fremde aus einer Gefahr retten, indem sie Menschen in ein Krankenhaus transportieren, indem sie als freiwillige Helfer Zelte aufbauen, Essen kochen oder medizinische Hilfsdienste leisten –, nutzen ihre Stresshormone für Zwecke, für die sie tatsächlich gedacht sind, weshalb bei ihnen die Gefahr einer Traumatisierung wesentlich geringer ist. (Trotzdem hat natürlich jeder Mensch seine persönliche Belastungsgrenze, und selbst bei bester Vorbereitung kann uns das Ausmaß einer Herausforderung überwältigen.)

Hilflosigkeit und Immobilisierung können Menschen davon abhalten, ihre Stresshormone für die Verteidigung zu nutzen. Die Hormone werden dann aber trotzdem in den Körper ausgeschüttet, ohne dass die Aktivitäten, die sie eigentlich ermöglichen und fördern sollen, ausgeführt werden können. Schließlich wenden sich die Aktivierungsmuster, die für die Bewältigung akuter Probleme gedacht sind, gegen den Organismus des Betroffenen selbst und kommen in völlig dysfunktionalen Kampf-, Flucht- und Erstarrungsreaktionen zum Ausdruck. Ein adäquates Verhalten ist erst nach dem Ende dieser anhaltenden Notfallreaktion möglich. Der Körper muss in seinen Zustand grundlegender Sicherheit und Entspannung zurückkehren, weil er nur in ihm aktiv werden kann, um reale Gefahren abzuwehren.

Meine Freunde und Lehrer Pat Ogden und Peter Levine haben für Probleme dieser Art ihre eigenen sehr wirksamen körperbasierten Therapieformen entwickelt, nämlich die Sensumotorische Psychotherapie 29 und Somatic Experiencing (SE ). 30 Bei diesen Behandlungsansätzen spielen die konkreten Einzelheiten des traumatischen Erlebens eine weniger wichtige Rolle. Im Vordergrund stehen dabei die Erforschung körperlicher Empfindungen und die Lokalisation der Nachwirkungen traumatischer Erlebnisse im Körper selbst. Vor einer umfassenden Untersuchung des Traumas erhält der Patient Hilfe bei der Entwicklung innerer Ressourcen, die ihm einen gefahrlosen Zugang zu jenen Empfindungen und Emotionen ermöglichen, die ihn zum Zeitpunkt der Traumatisierung überwältigt haben. Peter Levine nennt diesen Prozess Pendulation (»Pendeln«) und meint damit die Erschließung der mit traumatischen Erinnerungen verbundenen inneren Empfindungen durch wiederholtes sanftes Eintreten in diese Erinnerungen und Wiederaustreten aus ihnen. So wird dem Patienten geholfen, allmählich sein Toleranzfenster zu vergrößern.

Sobald die Patienten es ertragen können, ihre traumabasierten körperlichen Empfindungen wahrzunehmen, entdecken sie wahrscheinlich die starken körperlichen Impulse – etwa Impulse zu schlagen, zu stoßen oder zu laufen –, die sie während des traumatischen Erlebnisses verspürt haben, die sie aber unterdrücken mussten, um überleben zu können. Diese Impulse gelangen in Form subtiler Körperbewegungen wie Drehungen, Umwenden des Körpers oder Zurücktreten zum Ausdruck. Durch die Verstärkung dieser Bewegungen und durch Experimentieren mit verschiedenen Arten, sie zu modifizieren, wird der Prozess der Vollendung unabgeschlossener traumabezogener »Handlungstendenzen« initiiert, der letztendlich zur Auflösung des Traumas führen kann. Somatische Therapien können Patienten helfen, sich wieder in der Gegenwart zu verorten, indem sie erleben, dass es ungefährlich ist, sich zu bewegen. Die durch effektives Handeln hervorgerufene Freude zu spüren weckt bei den Betroffenen wieder das Gefühl, durch eigenes Tun etwas bewirken und sich aktiv verteidigen und schützen zu können.

Im Jahre 1893 schrieb Pierre Janet, der erste wichtige Traumaforscher, über die »Freude vollendeter Handlungen«, und ich beobachte diese Freude regelmäßig, wenn ich die sensumotorische Therapie und Somatic Experiencing nutze: Patienten, die physisch erleben können, wie es sich angefühlt hätte, sich zu wehren oder davonzulaufen, entspannen sich, lächeln und bringen zum Ausdruck, wie sie sich fühlen, da sie etwas zum Abschluss gebracht haben.

Menschen, die gezwungen werden, sich einer Übermacht zu beugen, so wie es missbrauchten und misshandelten Kindern, Opfern häuslicher Gewalt und inhaftierten Männern und Frauen ergeht, sichern ihr Überleben oft durch resignierte Einwilligung. Die beste Möglichkeit, eingefleischte Unterwerfungsmuster zu überwinden, besteht darin, die physische Fähigkeit, sich zu engagieren und sich zu verteidigen, wiederherzustellen. Eine meiner bevorzugten körperorientierten Arten der Entwicklung effektiver Kampf-/Fluchtreaktionen ist das Model-Mugging -Programm unseres lokalen Impact-Centers , in dem Frauen (und mittlerweile auch immer mehr Männer) lernen, einen simulierten Überfall abzuwehren. 31 Das Programm wurde in Oakland in Kalifornien entwickelt, nachdem dort im Jahre 1971 eine Frau trotz ihres schwarzen Karategürtels vergewaltigt worden war. Ihre Freunde wunderten sich, wie so etwas ausgerechnet ihr, die einen Gegner doch nötigenfalls mit bloßen Händen töten könnte, hatte passieren können, und gelangten zu dem Schluss, irgendetwas müsse sie in so starke Furcht versetzt haben, dass sie ihre Karatefähigkeiten nicht mehr hatte nutzen können. In der Terminologie dieses Buches ausgedrückt, waren ihre exekutiven Funktionen – die in den Schläfenlappen des Gehirns beheimatet sind – abgeschaltet worden, und sie war erstarrt. Im Model-Mugging -Programm lernen Frauen, die Erstarrungsreaktion durch viele Wiederholungen des Erlebnisses, in der »Stunde null« zu sein (ein militärischer Ausdruck für den genauen Angriffszeitpunkt), zu neutralisieren und Angst in positive Kampfenergie umzuwandeln.

Eine meiner Patientinnen, eine College-Studentin, die als Kind permanent missbraucht worden war, nahm an diesem Kurs teil. Als ich sie das erste Mal sah, wirkte sie niedergeschlagen, depressiv und unverhältnismäßig fügsam. Drei Monate später gelang es ihr während der Abschlusszeremonie des Kurses, einen riesigen männlichen Angreifer abzuwehren, der schließlich weinend auf dem Boden lag (gegen ihre Schläge mit einem dicken Schutzanzug abgeschirmt), während sie ihm mit erhobenen Armen in einer Karatehaltung entgegentrat und ruhig und klar »Nein!« brüllte.

Nicht lange danach, als sie einmal nach Mitternacht von der Bibliothek nach Hause ging, traten ihr plötzlich drei Männer entgegen und brüllten: »Du Schlampe, her mit deinem Geld!« Sie erzählte mir später, sie habe daraufhin die gleiche Karatehaltung eingenommen und gebrüllt: »Okay, Jungs, darauf habe ich nur gewartet. Wer will es zuerst mit mir probieren?« Die drei liefen augenblicklich davon. Wenn man mit gekrümmtem Rücken dasteht und Angst hat, auch nur um sich zu schauen, wird man leicht zum Opfer sadistischer Menschen; strahlt man hingegen die Botschaft »Komm mir ja nicht blöd!« aus, wird man wahrscheinlich nicht belästigt.

Integrieren von Traumaerinnerungen

Menschen können sich von traumatischen Erlebnissen erst lösen, wenn sie das, was geschehen ist, anerkennen und die unsichtbaren Dämonen, mit denen sie kämpfen, erkennen können. Der traditionellen Psychotherapie geht es hauptsächlich darum, eine Erzählung zu konstruieren, die erklärt, warum ein Mensch sich auf eine bestimmte Weise fühlt, oder wie Sigmund Freud es im Jahre 1914 in seiner Schrift Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten 32 beschrieben hat: »… [W]ährend der Kranke es als etwas Reales und Aktuelles erlebt, haben wir daran die therapeutische Arbeit zu leisten, die zum guten Teile in der Zurückführung auf die Vergangenheit besteht.« Die Geschichte zu erzählen ist wichtig; ohne eine solche Erzählung erstarrt die Erinnerung, und ohne Erinnerung können wir uns nicht vorstellen, wie die Dinge anders sein könnten. Doch wie wir in Teil IV dieses Buches gesehen haben, ist das Erzählen einer Geschichte über das Ereignis noch keine Garantie dafür, dass traumatische Erinnerungen zur Ruhe gebracht werden können.

Dafür gibt es einen Grund. Wenn Menschen sich an ein normales Ereignis erinnern, durchleben sie nicht sämtliche mit dem Ereignis verbundenen körperlichen Empfindungen, Emotionen, Vorstellungsbilder, Gerüche oder Geräusche erneut. Versetzen sie sich hingegen vollständig in ihr Trauma zurück, »haben« sie das betreffende Erlebnis: Sie gehen dann ganz in den sensorischen oder emotionalen Elementen der Vergangenheit auf bzw. unter. Die Gehirnscans von Stan und Ute Lawrence, den Unfallopfern aus Kapitel 4, zeigen, wie dies vor sich geht. Als Stan sich an seinen entsetzlichen Unfall erinnerte, fielen zwei Bereiche in seinem Gehirn völlig aus: der Bereich, der ein Zeitempfinden und eine Perspektive vermittelt – was ihm zu wissen ermöglicht, »das war damals, aber jetzt bin ich in Sicherheit« –, und ein Bereich, der die mit dem Trauma verbundenen Vorstellungsbilder, Geräusche und Empfindungen zu einer kohärenten Erzählung integriert. Werden diese Bereiche des Gehirns ausgeschaltet, erleben wir nicht ein Ereignis mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, sondern bruchstückhafte Empfindungen, Bilder und Emotionen.

Ein Trauma kann nur verarbeitet werden, wenn die beiden genannten Gehirnareale funktionsfähig bleiben. Bei Stan gelang es mithilfe von EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) , die Erinnerungen an den Unfall zu erschließen, ohne dass er von ihnen überwältigt wurde. Wenn die Funktionsfähigkeit der Gehirnareale, deren Ausfall für das Auftreten von Flashbacks verantwortlich ist, erhalten werden kann, während die Erinnerung an das Geschehen stimuliert wird, können die Betroffenen ihre Traumaerinnerungen als etwas in der Vergangenheit Geschehenes in ihr Gedächtnis integrieren.

Utes Dissoziation (vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass sie mit einem völligen Shutdown reagierte) erschwerte die Genesung auf andere Weise. Weil keine der Gehirnstrukturen, die für die Aktivität in der Gegenwart erforderlich sind, bei ihr funktionsfähig war, war es für sie völlig unmöglich, sich mit ihrem Trauma auseinanderzusetzen. Ist das Gehirn nicht wach und präsent, kann weder eine Integration noch eine Auflösung stattfinden. Bei Ute musste zunächst das Toleranzfenster vergrößert werden, bevor sie sich mit ihren PTBS -Symptomen auseinandersetzen konnte.

Hypnose war gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also zur Zeit Pierre Janets und Sigmund Freuds und bis zum Zweiten Weltkrieg, die am häufigsten benutzte Form der Traumabehandlung. Auf YouTube ist immer noch der Dokumentarfilm Let There Be Light des großen Hollywood-Regisseurs John Huston zu sehen, in dem Soldaten hypnotisiert werden, um ihre »Kriegsneurose« zu behandeln. Anfang der 1990er-Jahre ist die Hypnose in Ungnade gefallen, und aus neuerer Zeit liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen über ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von PTBS vor. Doch mittels Hypnose lässt sich ein Zustand relativer Ruhe induzieren, von dem aus Patienten ihre traumatischen Erlebnisse beobachten können, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Weil die Fähigkeit, sich selbst ruhig zu beobachten, für die Integration traumatischer Erinnerungen sehr wichtig ist, wird die Hypnose höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form wieder an Bedeutung gewinnen.

Kognitiv-behaviorale Therapie (KBT)

Die meisten Psychologen erlernen in ihrer Ausbildung die kognitiv-behaviorale Therapie. Die KBT wurde für die Behandlung von Phobien wie Angst vor Spinnen, vor dem Fliegen und vor großen Höhen entwickelt. Sie sollte Menschen helfen, ihre irrationalen Ängste mit der harmlosen Realität zu vergleichen. Die Patienten werden bezüglich ihrer speziellen irrationalen Ängste allmählich desensibilisiert, indem man sie dazu anhält, sich zu vergegenwärtigen, wovor sie die größte Angst haben. Dies geschieht mithilfe ihrer Erzählungen und Vorstellungsbilder (»imaginative Exposition«), oder sie werden in reale (aber in Wahrheit ungefährliche) angstweckende Situationen versetzt (»In-vivo-Exposition«); außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in virtuelle, von einem Computer simulierte Szenen zu versetzen – im Falle kriegsbedingter PTBS beispielsweise in einen Kampf in den Straßen von Falludscha im Irak.

Eine solche kognitiv-behaviorale Behandlung basiert auf der Theorie, dass bei Patienten, die wiederholt einem für sie beängstigenden Reiz ausgesetzt werden, ohne dass wirklich etwas Schädliches passiert, die Angst davor allmählich nachlässt; ihre beängstigenden Erinnerungen werden dann mit der »korrigierenden« Information, in Sicherheit zu sein, assoziiert. 33 Die KBT versucht Patienten auch zu helfen, mit ihrem Hang zum Vermeiden fertigzuwerden, der in Sätzen wie »Darüber möchte ich nicht sprechen« zum Ausdruck kommt. 34 Das mag simpel klingen, aber wie wir gesehen haben, reaktiviert das Wiedererleben eines Traumas das Alarmsystem des Gehirns und setzt die für die Integration früherer Erlebnisse erforderlichen Gehirnareale außer Funktion, was es wahrscheinlich macht, dass die Patienten das Trauma eher erneut durchleben, als dass sie es auflösen können.

Die sogenannte Prolongierte Exposition , auch »Flooding« (Reizüberflutung) genannt, wurde gründlicher erforscht als jede andere Art von PTBS -Behandlung. Die Patienten werden bei dieser Behandlung aufgefordert, »ihre Aufmerksamkeit auf das traumatische Material zu richten und […] sich nicht durch andere Gedanken oder Aktivitäten davon ablenken zu lassen«. 35 Untersuchungen haben gezeigt, dass die angsterzeugenden Trigger bis zu hundert Minuten lang intensiv und anhaltend präsentiert werden müssen, bevor es zu einer Verringerung der Angst kommt. 36 Manchmal hilft die Exposition tatsächlich, mit einer Angst fertigzuwerden, aber es kann nicht als erwiesen gelten, dass sie hilft, Schuldgefühle oder andere komplexe Emotionen abzubauen. 37

Im Gegensatz zu ihrer Wirksamkeit bei der Behandlung irrationaler Ängste wie der Angst vor Spinnen hat die KBT bei der Behandlung Traumatisierter weniger gute Ergebnisse erzielt, und dies gilt vor allem für die Behandlung von Missbrauch und Misshandlung von Kindern. Nur bei einem von drei Probanden mit einer PTBS , die an einer entsprechenden Studie bis zu deren Abschluss teilnahmen, war eine gewisse Besserung zu erkennen. 38 Diejenigen, die eine KBT bis zu ihrem Abschluss durchhalten, haben in der Regel weniger PTBS -Symptome als vorher, aber sie genesen nur selten völlig. Die meisten haben weiterhin gravierende Probleme mit ihrer körperlichen Gesundheit, im Beruf und hinsichtlich ihres psychischen Wohlbefindens. 39

In der größten publizierten Studie über den Einsatz der KBT zur Behandlung von PTBS brach mehr als ein Drittel der Patienten die Mitarbeit vorzeitig ab, und bei den restlichen wurde eine signifikante Zahl negativer Reaktionen beobachtet. Die meisten weiblichen Teilnehmer litten drei Monate nach Abschluss der Studie weiter unter einer voll ausgeprägten PTBS , und nur bei 15 Prozent der Teilnehmer waren die PTBS -Symptome völlig verschwunden. 40 Eine gründliche Analyse aller wissenschaftlichen Untersuchungen über die KBT ergab, dass diese eine ungefähr so gute Wirkung hat wie eine unterstützende therapeutische Beziehung. 41 Das schlechteste Resultat von Expositionstherapien wurde bei Patienten beobachtet, die unter einer »psychischen Niederlage« leiden – also bei denjenigen, die aufgeben. 42

Traumatisiert zu sein bedeutet nicht nur, dass man auf die Vergangenheit fixiert bleibt; ein ebenso großes Problem ist, dass die Betroffenen nicht mehr in der Lage sind, in der Gegenwart völlig lebendig zu sein. Eine bestimmte Form der Expositionsbehandlung ist eine Art Virtual-Reality -Therapie, bei der Kriegsveteranen Hightech-Brillen tragen, mit deren Hilfe sie die Schlacht von Falludscha in lebensechten Details erneut durchleben können. Soweit mir bekannt ist, haben sich die amerikanischen Marines in dieser Schlacht recht gut geschlagen. Ihr Problem ist, dass sie es nicht ertragen können, danach wieder zu Hause zu sein. Aus neuesten Studien mit australischen Kriegsveteranen geht hervor, dass deren Gehirn extrem auf Wachsamkeit gegenüber Notfallsituationen umprogrammiert ist und dass dies ihnen erschwert, sich auf die Details des normalen Alltagslebens zu konzentrieren. 43 (Wir werden uns mit diesem Aspekt in Kapitel 19 in Zusammenhang mit Neurofeedback ausführlicher beschäftigen.) Traumatisierte benötigen dringender als eine Virtual-Reality- Therapie eine »Reale Welt«-Therapie, die ihnen hilft, sich beim Einkauf im lokalen Supermarkt oder beim Spiel mit ihren Kindern ebenso lebendig zu fühlen wie auf den Straßen von Bagdad.

Patienten können vom Wiedererleben eines Traumas nur dann profitieren, wenn sie davon nicht überwältigt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist eine Studie mit Vietnamveteranen, die mein Kollege Roger Pitman zu Beginn der 1990er-Jahre durchführte. 44 Ich besuchte Rogers Laboratorium damals jede Woche, weil wir gemeinsam die Studie über die Wirkung gehirneigener Opioide auf PTBS durchführten, über die ich in Kapitel 2 berichtet habe. Roger führte mir dann Videos von seinen Behandlungssitzungen vor, und wir sprachen über die Aufnahmen. Er und seine Kollegen forderten die Veteranen auf, wiederholt über jedes Detail ihrer Erlebnisse in Vietnam zu berichten. Die Forscher mussten die Studie jedoch abbrechen, weil viele Probanden durch ihre Flashbacks in Panik versetzt wurden und weil ihr Entsetzen oft auch nach der Sitzung anhielt. Einige kehrten nie zurück, und viele von denjenigen, die ihre Mitarbeit im Rahmen der Studie fortsetzten, wurden noch depressiver, gewalttätiger und ängstlicher. Manche versuchten, mit dem Stärkerwerden ihrer Symptome fertigzuwerden, indem sie mehr Alkohol konsumierten, was zu noch mehr Gewalttätigkeit und noch mehr Demütigungen führte, sodass einige ihrer Familien die Polizei zu Hilfe riefen, die die Männer in ein Krankenhaus bringen ließ.

Desensibilisierung

In den letzten beiden Jahrzehnten war die wichtigste Behandlung, die Psychologiestudenten zu benutzen lernten, eine Form systematischer Desensibilisierung: Den Patienten wurde beigebracht, auf bestimmte Emotionen und Empfindungen weniger stark zu reagieren. Aber ist dies das richtige Ziel? Vielleicht geht es weniger um Desensibilisierung als um Integration: darum, einem traumatischen Ereignis den richtigen Ort in der eigenen Lebensgeschichte zuzuweisen.

Desensibilisierung lässt mich an den kleinen Jungen denken – er muss ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein –, den ich kürzlich vor meinem Haus sah. Sein schwerfälliger Vater brüllte mit gellender Stimme, während der Junge auf seinem Dreirad auf der Straße fuhr. Das Kind ließ sich durch das Gebrüll offensichtlich nicht beeindrucken, wohingegen mein Herz heftig pochte und ich den Impuls verspürte, den Mann zu verprügeln. Was hatte dieses kleine Kind alles erleben müssen, um gegenüber der Brutalität seines Vaters unempfindlich zu werden? Seine Gleichgültigkeit dem Gebrüll gegenüber musste durch eine prolongierte Exposition entstanden sein, aber man musste sich fragen, um welchen Preis? Ja, wir können Psychopharmaka einnehmen, die unsere Emotionen stumpf werden lassen, oder wir können lernen, uns selbst zu desensibilisieren. Als Medizinstudenten lernten wir, analytisch zu bleiben, wenn wir Kinder mit Verbrennungen dritten Grades behandeln mussten. Doch wie der Neurowissenschaftler Jean Decety an der University of Chicago gezeigt hat, führt eine Desensibilisierung gegenüber unserem eigenen Schmerz oder dem Schmerz anderer Menschen in der Regel zu einer allgemeinen emotionalen Abstumpfung. 45

Aus einem Bericht aus dem Jahre 2010 über 49 425 Veteranen des Irak- und Afghanistankriegs, bei denen PTBS diagnostiziert worden war und die sich wegen ihrer Probleme an die VA gewendet hatten, ging hervor, dass weniger als einer von zehn dieser Patienten die ihnen empfohlene Behandlung wirklich bis zu deren Abschluss durchhielt. 46 Wie schon bei Pitmans Vietnamveteranen festgestellt worden war, vermag die Expositionstherapie, so wie sie zurzeit praktiziert wird, ihnen nur selten zu helfen. Wir können entsetzliche Erlebnisse nur dann »verarbeiten«, wenn sie uns nicht überwältigen. Deshalb müssen wir nach anderen Ansätzen Ausschau halten.

Drogen zur gefahrlosen Erschließung von Traumata?

Als Medizinstudent arbeitete ich im Sommer 1966 für Professor Jan Bastiaans von der Universität Leiden in den Niederlanden, der bekannt dafür war, dass er Holocaust-Überlebende mit LSD behandelte. Er behauptete, mit dieser Methode spektakuläre Erfolge erzielt zu haben; doch als Kollegen sich seine Aufzeichnungen genauer anschauten, stellten sie fest, dass es kaum Belege für seine Behauptungen gab. Die Möglichkeit, bewusstseinsverändernde Substanzen für die Traumabehandlung zu nutzen, wurde in der Folgezeit bis zum Jahr 2000 vernachlässigt, dem Zeitpunkt, zu dem Michael Mithoefer und seine Kollegen in South Carolina von der FDA die Erlaubnis erhielten, ein Experiment mit MDMA (Ecstasy) durchzuführen. MDMA wurde 1985 der staatlichen Kontrolle unterstellt, nachdem dieser Stoff schon jahrelang benutzt worden war. Wie bei Prozac und anderen psychotropen Wirkstoffen wissen wir auch bei MDMA nicht genau, wie die Wirkung zustande kommt; bekannt ist allerdings, dass der Stoff die Konzentration einiger wichtiger Hormone, darunter Oxytocin, Vasopressin, Kortisol und Prolaktin, erhöht. 47 Besonders wichtig in Zusammenhang mit der Traumabehandlung ist, dass MDMA das Selbstgewahrsein von Menschen stärkt; die Konsumenten berichten häufig, sie empfänden verstärkt mitfühlende Energie sowie Neugier, Klarheit, Selbstvertrauen und Verbundenheit. Mithoefer und seine Kollegen waren auf der Suche nach einem Mittel, mit dessen Hilfe sich die Wirkung einer Psychotherapie verbessern ließe, und sie interessierten sich für MDMA , weil dieses Mittel Furcht, Defensivität und Taubheitsempfindungen verringerte und den Zugang zu inneren Empfindungen verbesserte. 48 Sie hofften, MDMA werde Patienten ermöglichen, im Bereich ihres Toleranzfensters zu bleiben, sodass sie Kontakt zu ihren traumatischen Erinnerungen herstellen könnten, ohne unter übermächtigen physiologischen und emotionalen Erregungszuständen zu leiden.

Pilotstudien haben diese Erwartung gestützt. 49 Die erste von ihnen, an der Kriegsveteranen, Feuerwehrleute und Polizisten mit PTBS teilnahmen, hatten positive Ergebnisse. An der darauffolgenden Studie nahm eine Gruppe von zwanzig durch Überfälle Traumatisierten teil, die auf andere Formen von Therapie nicht angesprochen hatten; von diesen erhielten zwölf MDMA und acht ein unwirksames Plazebo. Dann wurden die Untersuchungsteilnehmer aufgefordert, sich in einen angenehmen Raum zu setzen oder zu legen, in dem sie zwei achtstündige Psychotherapiesitzungen erhielten, in denen hauptsächlich mit der Therapie der inneren Familie (Inner Family Systems Therapy – IFS ) gearbeitet wurde, die in Kapitel 17 dieses Buches vorgestellt wird. Zwei Monate später galten 83 Prozent der Patienten, die MDMA in Verbindung mit einer Psychotherapie erhalten hatten, als vollständig geheilt, wohingegen dies in der Gruppe, die ein Plazebo erhalten hatte, nur bei 25 Prozent der Fall war. Bei keinem der Patienten waren negative Nebenwirkungen aufgetreten. Noch interessanter ist vielleicht, dass zum Zeitpunkt eines Follow-up-Interviews ein Jahr später die erzielten positiven Veränderungen weiterhin Bestand hatten. Da die Teilnehmer ihr Trauma aus jenem ruhigen und achtsamen Zustand heraus beobachten konnten, den die IFS -Therapie »Selbst« nennt (dieser Begriff wird in Kapitel 17 eingehender erläutert), können Geist und Gehirn das Trauma in das Ganze der Lebenswirklichkeit integrieren. Dieser Vorgang ist mit den traditionellen Desensibilisierungstechniken nicht zu vergleichen, denn bei diesen geht es darum, die Reaktionen eines Menschen auf in der Vergangenheit erlebte entsetzliche Situationen abzuschwächen. Hier hingegen geht es um Assoziation und Integration – darum, ein entsetzliches Ereignis, das den Betroffenen in der Vergangenheit überwältigt hat, in eine Erinnerung an etwas vor langer Zeit Geschehenes zu verwandeln.

Trotz dieses Erfolgs ist zu bedenken, dass psychedelische Substanzen eine sehr starke Wirkung haben und sich in der Vergangenheit immer wieder als sehr problematisch erwiesen haben. Wird bei ihrer Verwendung nicht auf sehr klare Richtlinien für die Anwendung und auf eine klare Definition der Therapiegrenzen geachtet, kommt es leicht zu einer missbräuchlichen Verwendung des Stoffs. In diesem Sinne ist zu hoffen, dass nicht auch MDMA zu einer Wunderkur werden wird, die der »Büchse der Pandora« entsprungen ist.

Was ist von Psychopharmaka zu halten?

Menschen haben zu allen Zeiten chemische Stoffe benutzt, um mit traumatischen Belastungszuständen fertigzuwerden. Jede Kultur und jede Generation hat in dieser Hinsicht besondere Präferenzen – Gin, Wodka, Bier oder Whiskey; Haschisch, Marihuana, Cannabis oder Ganja; Kokain; Opioide wie Oxycodon; Tranquilizer wieValium, Alprazolam und Clonazepam. Menschen, die verzweifelt sind, benutzen so gut wie alles, was ihnen hilft, sich ruhiger und kontrollierter zu fühlen. 50

Der psychiatrische Mainstream setzt diese Tradition fort. In den letzten zehn Jahren haben die Ministerien für Verteidigung und Veteranen zusammen über 4,5 Milliarden Dollar für Antidepressiva, Antipsychotika und angstlösende Medikamente ausgegeben. Ein interner Bericht des pharmakoökonomischen Zentrums des Verteidigungsministeriums in Fort Sam Houston in San Antonio ergab, dass 213 972 oder 20 Prozent der 1,1 Millionen im Militärdienst Aktiven irgendwelche psychotropen Mittel einnahmen: Antidepressiva, Antipsychotika, Sedativa oder andere staatlich kontrollierte Stoffe. 51

Medikamente können ein Trauma nicht »heilen«, sondern nur die Ausdrucksformen gestörter physiologischer Prozesse lindern. Sie können dazu beitragen, Gefühle und Verhaltensweisen unter Kontrolle zu halten, aber das hat immer seinen Preis, denn sie wirken, indem sie die chemischen Systeme blockieren, die den Aktivitätsdrang, die Motivation, den Schmerz und angenehme Empfindungen regulieren. Einige meiner Kollegen sind hinsichtlich des Nutzens solcher Mittel weiterhin optimistisch: Ich erlebe auf Konferenzen immer noch, dass ernst zu nehmende Wissenschaftler über ihre Suche nach dem bisher unauffindbaren Zaubermittel berichten, das die Furchtschaltkreise im Gehirn wieder in den Zustand vor dem Trauma versetzen kann (als ob im Falle traumabedingter Belastungen nur ein einziger simpler Gehirnschaltkreis involviert wäre). Allerdings verschreibe auch ich regelmäßig Psychopharmaka.

Praktisch jede Gruppe psychotroper Substanzen wurde schon für die Behandlung irgendeines Aspekts der PTBS genutzt. 52 Die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI s), zu denen Fluoxetin, Zoloft, Venlafaxin und Paroxetin zählen, sind am gründlichsten auf die Verwendung bei PTBS hin untersucht worden, und sie können Gefühle weniger intensiv wirken und das Leben generell als einfacher erscheinen lassen. Patienten, die SSRI s einnehmen, fühlen sich oft ruhiger und kontrollierter, und das erleichtert ihnen die Mitarbeit in einer Therapie. Andere Patienten haben das Gefühl, dass sie durch SSRI s abstumpfen. Ich gehe mit der Frage der Nutzung von Psychopharmaka rein empirisch um: Was sinnvoll ist und was nicht, kann letztlich nur der Patient entscheiden. Erzielt ein bestimmtes SSRI -Präparat nicht die gewünschte Wirkung, ist es durchaus sinnvoll, ein anderes auszuprobieren, denn die Wirkung der verschiedenen Mittel ist nie völlig identisch. Übrigens existiert eine Studie, in der die Wirkung von Fluoxetin mit der von EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) auf die Behandlung von PTBS -Patienten – unter denen viele auch depressiv sind – verglichen wurde und in der EMDR die Depression wirksamer bekämpfte als das SSRI -Präparat. 53 Auf dieses Thema werde ich in Kapitel 15 zurückkommen. 54

Medikamente, die wie Propranolol oder Clonidin auf das autonome Nervensystem zielen, können übermäßige Erregung und die Neigung zu starken Reaktionen auf Stress verringern. 55 Psychopharmaka dieser Art blockieren die Wirkung von Adrenalin, das Erregungszustände speist, auf den Körper und verringern so Albträume, Schlaflosigkeit und starke Reaktionen auf Traumatrigger. 56 Die Adrenalinblockade kann dazu beitragen, das rationale Gehirn funktionsfähig zu erhalten und Entscheidungen zu ermöglichen: »Ist das wirklich das, was ich tun will?« Seit ich Achtsamkeitsübungen und Yoga in meine therapeutische Arbeit einbeziehe, benutze ich diese Mittel seltener und wenn, dann nur gelegentlich, um Patienten einen erholsameren Schlaf zu ermöglichen.

Traumatisierte bevorzugen beruhigend wirkende Psychopharmaka, Benzodiazepine wie Clonazepam, Valium, Alprazolam und Lorazepam. Ihre Wirkung ähnelt in vielerlei Hinsicht der des Alkohols, denn ihre Konsumenten fühlen sich ruhiger und machen sich weniger Sorgen. (Casino-Betreiber mögen Kunden, die Benzodiazepine konsumieren, weil die Betreffenden sich dann nicht aufregen, wenn sie beim Spiel verlieren, sondern weiterspielen.) Aber andererseits verringern Benzodiazepine auch die Hemmungen der Konsumenten, zu Menschen, die sie lieben, verletzende Dinge zu sagen. Die meisten niedergelassenen Ärzte verschreiben diese Mittel nicht gerne, weil sie leicht abhängig machen; außerdem können sie die Traumaverarbeitung stören. Patienten, die sie nach längerer Einnahme absetzen, erleben gewöhnlich Entzugsreaktionen, die sie in starke Erregung versetzen und posttraumatische Symptome verstärken.

Ich verschreibe meinen Patienten manchmal Benzodiazepine in niedriger Dosierung, die sie bei Bedarf einnehmen können, doch erhalten sie nur eine so geringe Menge davon, dass ein täglicher Gebrauch ausgeschlossen ist. Sie müssen dann selbst entscheiden, wann sie die wenigen Tabletten, die sie zur Verfügung haben, benutzen wollen, und ich fordere sie auf, in einem Tagebuch zu notieren, in welchen Situationen sie sich dafür entschieden haben. Das gibt uns die Möglichkeit, später über die konkreten Situationen zu sprechen, in denen bei ihnen Trigger aktiviert wurden.

Einige Studien haben gezeigt, dass krampflösende und stimmungsstabilisierende Stoffe wie Lithium und Valproat übermäßige Erregung und Panik mildern können. 57 Die umstrittensten Psychopharmaka sind die sogenannten Antipsychotika der zweiten Generation, zu denen Risperdal und Seroquel zählen, die in den USA am häufigsten verkauften Psychopharmaka (der Umsatz betrug allein 2008 14,6 Milliarden Dollar). In niedriger Dosierung können diese Mittel bei Kriegsveteranen und Frauen, die infolge von Missbrauchserlebnissen in der Kindheit eine PTBS entwickelt haben, beruhigend wirken. 58 Sie zu benutzen ist beispielsweise gerechtfertigt, wenn Patienten das Gefühl haben, dass ihr Leben völlig ihrer Kontrolle entglitten ist, wenn sie nicht schlafen können oder wenn andere Behandlungsmöglichkeiten wirkungslos geblieben sind. 59 Man sollte aber bedenken, dass Psychopharmaka dieser Art das gehirneigene Belohnungssystem, das Dopaminsystem, blockieren, das Wohlgefühl erzeugt und zum Handeln motiviert.

Antipsychotika wie Risperdal, Abilify und Seroquel wirken stark dämpfend auf das emotionale Gehirn und reduzieren deshalb Wutanfälle und launisches Verhalten; sie können aber auch die Fähigkeit, subtile Signale zu erkennen, beeinträchtigen, beispielsweise solche, die auf Behagen, Gefahr oder Befriedigung hinweisen. Außerdem führen sie oft zu einer Gewichtszunahme, sie erhöhen die Diabetesgefahr und machen die Patienten körperlich träge, wodurch wahrscheinlich ihr Gefühl der Entfremdung verstärkt wird. Die genannten Mittel werden oft bei missbrauchten oder misshandelten Kindern eingesetzt, bei denen man fälschlich eine bipolare Störung oder eine Stimmungsregulationsstörung diagnostiziert hat. Mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in den USA nehmen mittlerweile Antipsychotika ein, die sie zwar beruhigen, die aber andererseits das Erlernen altersgemäßer Fertigkeiten und den Aufbau von Freundschaften zu anderen Kindern behindern. 60 Eine kürzlich an der Columbia University durchgeführte Studie ergab, dass sich die Verschreibung von Antipsychotika bei privat versicherten Zwei- bis Fünfjährigen zwischen 2000 und 2007 verdoppelt hat. 61 Nur 40 Prozent dieser Kinder waren vor der Verschreibung von einem Psychiater angemessen evaluiert worden.

Bevor das Patent für Risperdal ablief, verteilte dessen Hersteller, das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson, in den Wartezimmern von Kinderpsychiatern Lego-Steine mit dem Aufdruck »Risperdal«. Kindern aus Familien mit geringem Einkommen werden viermal häufiger Antipsychotika verschrieben als Kindern privat versicherter Familien. In einem einzigen Jahr gab allein Medicaid in Texas 96 Millionen Dollar für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antipsychotika aus – unter ihnen auch drei namentlich nicht bekannten Kindern, denen man diese Mittel noch vor ihrem ersten Geburtstag gab. 62 Über die Wirkung psychotroper Medikamente auf die Gehirnentwicklung liegen keine Untersuchungen vor, und Dissoziation, die Neigung zur Selbstverletzung, bruchstückhafte Erinnerungen und Amnesie lassen sich durch sie in der Regel nicht beseitigen.