CAPÍTULO III

La dimensión imperial

Si queremos apoyar en la historia nuestra reflexión sobre el sistema norteamericano, la comparación con dos imperios antiguos, Atenas y Roma, se impone por sí misma. El primer ejemplo complace a los admiradores de Estados Unidos, el segundo a los antiamericanos. Una actitud favorable hacia Estados Unidos conduce en general a elegir a Atenas como referencia. Resulta fácil constatar que, en el caso de Estados Unidos, la instalación de una esfera de influencia política más allá de su marco nacional no ha sido resultado de una conquista militar al estilo romano.

Para los romanos, la expansión territorial constituía el sentido mismo de la historia. El código genético de la urbs parecía incluir un principio de expansión por la fuerza. Todo el resto –vida política interna, economía, arte– era secundario. Atenas, en cambio, fue en sus orígenes una ciudad de mercaderes y artesanos, cuna de la tragedia, la filosofía y la democracia. Su destino militar le vino impuesto por la agresión persa, que le condujo a ponerse, junto a Esparta, a la cabeza de las ciudades griegas resistentes. Tras una primera derrota de Persia, Esparta, ciudad terrestre, se retiró de la lucha, mientras que Atenas, potencia naval, continuó en ella mediante la organización de la liga de Delos, una confederación de ciudades. Las más poderosas aportaban navíos y las más débiles dinero. Así se estableció al principio la esfera de influencia ateniense, a través de una especie de liderazgo democrático.

Los Estados Unidos, en sus orígenes una potencia esencialmente naval, como Atenas, aislacionistas hasta Pearl Harbor, no pueden en absoluto ser acusados de militarismo congénito ni de imperialismo territorial al estilo romano. La constitución de la OTAN fue ampliamente deseada por sus aliados europeos. El paralelismo entre la Alianza Atlántica y la liga de Delos está lejos de ser incongruente; la Unión Soviética desempeñaría en esta fábula el papel de una Persia amenazante.

Sin embargo, esta visión optimista y liberal de la Alianza Atlántica sólo puede seducir plenamente a aquellos que han olvidado la continuación de la historia ateniense. La liga de Delos no tardó en degenerar. La mayor parte de las ciudades aliadas prefirieron descargarse de sus obligaciones militares pagando a Atenas un tributo, el phoros, antes que seguir proporcionando navíos y tripulaciones. La ciudad dirigente acabó apropiándose del tesoro común, depositado en la isla de Delos, y utilizándolo para financiar, no sólo el sometimiento de las ciudades recalcitrantes de la liga, sino también la construcción de los templos de la Acrópolis. El ejemplo es imperfecto, o demasiado perfecto: podría invitar a los europeos –y, por qué no, a los japoneses– a una meditación «realista» sobre su propio comportamiento militar.

Atenas fue finalmente derrotada por Esparta, transformada por la fuerza de los acontecimientos, en defensora de las libertades griegas. Desgraciadamente, los datos históricos que nos han llegado no nos permiten analizar con precisión ni los beneficios económicos obtenidos por Atenas de su imperio, ni el efecto de esos beneficios sobre la estructura social de la ciudad en sí misma[1].

EN EL ORIGEN DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA, EL HECHO POLÍTICO Y MILITAR

Los partidarios de la referencia al imperialismo romano, mucho más numerosos, subrayarán que la historia del imperio norteamericano no empezó tras el golpe de Praga, en 1948, como reacción a la instauración de la esfera soviética, sino en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Estados Unidos consolidó su supremacía industrial y militar. Las conquistas fundamentales del sistema norteamericano que se instala en 1945 son los protectorados alemán y japonés, dos incorporaciones importantes por su importancia económica. Alemania era la segunda potencia industrial antes de la guerra, Japón lo es hoy. Y, en efecto, si los Estados Unidos establecieron su poder sobre esos dos puntos de apoyo, esenciales para el control del sistema económico mundial, fue gracias a la fuerza militar. Eso nos acerca al modelo imperial romano.

El caso de Roma está mejor documentado que el de Atenas en el plano económico y social. En él es posible medir la deformación de la estructura social acarreada por la acumulación, en el centro político, de la riqueza producida en el espacio dominado militarmente.

Durante los cien años que siguieron a la decisiva victoria sobre Cartago, al final de la segunda guerra púnica, Roma se extendió rápidamente hacia Oriente y se adueñó de toda la cuenca mediterránea. Ahora disponía de recursos ilimitados en tierras, dinero y esclavos. Extraía recursos monetarios en el conjunto de su esfera de influencia e importaba grandes cantidades de productos alimenticios y manufacturados. Los campesinos y artesanos de Italia dejaron de ser útiles en aquella economía mediterránea globalizada por la dominación política de Roma. La sociedad se polarizó en un binomio que oponía una plebe económicamente inútil a una plutocracia depredadora. Una minoría atiborrada de riquezas dominaba a la población proletarizada. Las clases medias implosionaron, proceso que acarreó la desaparición de la república y el establecimiento del imperio, conforme al análisis de Aristóteles sobre la importancia de las categorías sociales intermedias para la estabilidad de los sistemas políticos[2].

Como no podían eliminar a la plebe, indócil pero geográficamente central, acabaron alimentándola y distrayéndola a expensas del imperio con pan y circo.

Para quien se interese por la globalización económica actual, conducida bajo dirección norteamericana, la comparación con los modelos antiguos está llena de enseñanzas, tanto por sus similitudes como por sus diferencias. Ya se apoye en el ejemplo de Atenas o en el de Roma, lo cierto es que pone de manifiesto el origen político y militar de la esfera de influencia económica. Esta visión política de la economía corrige, en el sentido óptico del término, el pensamiento único, que nos representa la globalización como un fenómeno apolítico. Según éste, nos encontramos ante un mundo liberal en el que no existe ni nación, ni Estado, ni poder militar. Ahora bien, ya partamos de Atenas o de Roma, no podremos evitar ver que la constitución de una economía globalizada es el resultado de un proceso político-militar; y que ciertas rarezas de la economía globalizada no puede explicarse sin hacer referencia a la dimensión político-militar del sistema.

DE LA PRODUCCIÓN AL CONSUMO

Cuando se trata de alabar los méritos del librecambio, la teoría económica liberal es francamente locuaz. Según ella, se trata del único método capaz de optimizar la producción y el consumo para todos los habitantes del planeta. Esta teoría insiste en la necesidad de que cada país se especialice en la producción de bienes y servicios para la que está mejor capacitado. Además, especula hasta el infinito sobre el carácter automático de los ajustes del mercado: según ella, entre producción y consumo, importaciones y exportaciones se establecen grandes y magníficos equilibrios mediante las fluctuaciones del valor de las monedas nacionales. La escolástica económica percibe, describe o inventa un mundo ideal perfectamente simétrico en el que cada nación ocupa un lugar equivalente y obra en aras del bien común. Esta teoría, cuyo germen fue aislado por Smith y Ricardo, en la actualidad se cultiva y se produce en un 80 por 100 en las grandes universidades norteamericanas. Junto a la música y el cine, constituye una de las exportaciones culturales más importantes de los Estados Unidos. Su grado de adecuación a la realidad es hollywoodiense, es decir, escaso. Y, cuando se trata de explicar el inquietante hecho de que la globalización no esté organizada por un principio de simetría, sino de asimetría, pierde su locuacidad o, lo que es más, enmudece. El mundo, cada vez más claramente, produce para que los Estados Unidos consuman. En Estados Unidos no se establece equilibrio alguno entre importaciones e importaciones. La nación autónoma y superproductiva de la inmediata posguerra se ha convertido en el centro de un sistema y su vocación dentro del mismo es consumir más que producir.

La lista de déficits comerciales estadounidenses es impresionante, pues comprende a todos los países importantes del mundo. Tomemos como ejemplo el año 2001: 83.000 millones de dólares de déficit con China, 68.000 con Japón, 60.000 con la Unión Europea, de los cuales 29.000 con Alemania, 13.000 con Italia y 10.000 con Francia; 30.000 millones de déficit con México, 13.000 con Corea. Incluso Israel, Rusia y Ucrania son excedentarias en sus intercambios con Estados Unidos: en una cuantía de 4.500, 3.500 y 500 millones de dólares respectivamente[3].

Como puede deducirse de la lista de países excedentarios, la importación de materias primas no es la causa principal del déficit estadounidense, algo que podría ser normal para un país desarrollado. El petróleo, obsesión de la estrategia norteamericana, por ejemplo, no explica en 2001 más que 80.000 millones de déficit comercial; los otros productos, en lo esencial manufacturados, representan 336.000 millones.

Si en vez de relacionar el déficit comercial estadounidense con el producto nacional bruto global, que incluye la agricultura y los servicios, lo relacionamos con la producción industrial, llegamos a la asombrosa conclusión de que el 10 por 100 del consumo industrial de Estados Unidos depende de bienes cuya importación no puede cubrir la exportación de productos nacionales. En 1995, ese déficit comercial era sólo del 5 por 100. Y no pensemos que el déficit en cuestión estuviese concentrado en los bienes de baja tecnología: los Estados Unidos se dedican casi exclusivamente a la producción más puntera. La industria norteamericana sigue liderando cierto número de sectores: los ordenadores son el ejemplo más evidente, pero podríamos citar el material médico o el aeronáutico. El hecho es que, año tras año, vemos cómo se va frenando el avance de Estados Unidos en todos los campos, incluyendo los sectores punteros. En 2003, Airbus producirá tantos aviones como Boeing, aunque no se prevé una paridad absoluta de valor hasta 2005-2006. El excedente de la balanza comercial norteamericana, en lo que se refiere a bienes de tecnología avanzada, pasó de 35.000 millones de dólares en 1990 a 5.000 en 2001, y en enero de 2002 era deficitario[4].

La velocidad con la que apareció ese déficit comercial estadounidense es uno de los aspectos más interesantes del proceso en curso. La víspera de la depresión de 1929, el 44,5 por 100 de la producción industrial mundial estaba situada en Estados Unidos, contra el 11,6 por 100 de Alemania, el 9,3 por 100 de Gran Bretaña, el 7 por 100 de Francia, el 4,6 por 100 de la URSS, el 3,2 por 100 de Italia y el 2,4 por 100 de Japón[5]. Setenta años después, el producto industrial norteamericano es un poco inferior al de la Unión Europea y apenas superior al de Japón.

Este descenso de su potencial económico no se ha visto compensado por la actividad de las multinacionales norteamericanas. Desde 1998, los beneficios que éstas repatrían a Estados Unidos son inferiores a los que las firmas extranjeras allí instaladas repatrían a sus diferentes países.

NECESIDAD DE UNA RUPTURA COPERNICANA: ADIÓS A LAS ESTADÍSTICAS «INTERNAS»

La mayoría de los comentaristas económicos celebraba, la víspera de la recesión de 2001, el fantástico dinamismo de la economía norteamericana, el nacimiento de un nuevo paradigma que combinaba capacidad de inversión, dinamismo del consumo y baja inflación. La cuadratura del círculo de los años setenta había sido resuelta por fin, los Estados Unidos habían encontrado el camino hacia un crecimiento sin una subida excesiva de los precios. A principios de 2002, preocuparse por el retraso de la productividad europea o japonesa se había convertido en una rutina obligatoria para nuestra prensa, y eso en el mismo momento en que el gobierno de Estados Unidos se veía obligado a restablecer los aranceles aduaneros para proteger su industria siderúrgica, y en que las videoconsolas japonesas Play Station II y Game Cube dejaban en ridículo a la X-Box, intento de Microsoft para afrontar la competencia en ese terreno. ¡En el mismo momento en que California sufría un déficit de electricidad y Nueva York tenía dificultades para aprovisionarse de agua potable!

Hace ya casi cinco años, la visión optimista, por no decir beatífica, de la economía del otro lado del Atlántico, y ciertas interpretaciones de los índices de crecimiento de un producto nacional bruto que, ya entonces, no se sabía muy bien qué significaba, me parecían discutibles. Hoy nos encontramos, cada vez más nítidamente, ante una elección: creernos las cifras del PNB que derivan de la suma de valores añadidos que arrojan las actividades de todas las empresas situadas en el interior de Estados Unidos, o aceptar la realidad descrita por la balanza comercial; ésta mide los intercambios entre países y revela la incapacidad industrial de Estados Unidos. En cuanto la importación de un bien plantea dificultades, aparecen tensiones reales, como en el caso de la electricidad, una insuficiencia revelada por las averías californianas.

Durante mucho tiempo, he tenido amplias dudas sobre la realidad del dinamismo norteamericano. El caso Enron y, sobre todo, el caso Andersen, que vino a continuación, las ha despejado completamente. La quiebra de Enron, empresa intermediaria en la distribución de electricidad, supuso la volatilización de 100.000 millones de dólares de cifra de negocio, cifra mágica, virtual, mítica, citada por la prensa. La falsificación de cuentas a manos del consulting de auditorías Andersen no nos permite calcular qué fracción de esa suma representaba «valor añadido» y hubiera debido ser integrada como tal en el cálculo del PNB norteamericano. Pero esos 100.000 millones podrían representar aproximadamente el 1 por 100 del PNB de Estados Unidos. ¿Cuántas empresas falsifican sus cuentas con ayuda de Andersen u otras oficinas de contabilidad y auditoría? La reciente multiplicación de estos casos sugiere que la mayoría de ellas. ¿Cómo calificar una economía en la cual los servicios financieros, los seguros y el sector inmobiliario progresaron dos veces más aprisa que la industria entre 1994 y 2000, para alcanzar una producción de «valor» igual al 123 por 100 de esa industria? La palabra valor aparece entrecomillada porque lo que distingue el valor de los servicios del de los bienes industriales es que, en general, los primeros no pueden ser intercambiados en los mercados internacionales –con la excepción, por supuesto, de la fracción de esta actividad que garantiza el abastecimiento de capital para la economía norteamericana, el dinero fresco que necesita para la cobertura de las importaciones. Deformado por los fraudes generalizados de las empresas privadas, el PNB estadounidense empieza a parecerse, en cuanto a su fiabilidad estadística, al de la Unión Soviética.

Tabla 4. Sectores de economía e índices de crecimiento en Estados Unidos

|

Fracción del PIB 2000 (%) |

Crecimiento 1994-2000 (%) |

|

|

PNB |

100 |

40 |

|

Agricultura |

1,4 |

15 |

|

Industrias extractivas |

1,3 |

41 |

|

Construcción |

4,7 |

68 |

|

Industrias manufactureras |

15,9 |

28 |

|

Transportes |

8,4 |

35 |

|

Comercio al por mayor |

6,8 |

41 |

|

Comercio al por menor |

9,1 |

44 |

|

Finanzas, seguros e inmobiliaria |

19,6 |

54 |

|

Servicios personales |

21,9 |

59 |

|

Estado |

12,3 |

27 |

Fuente: Bureau of Economic Analysis.

http://www.bea.gov/dn2/gpoc.htm#1994-2000.

La teoría económica ortodoxa no puede explicar el retraimiento de la actividad industrial norteamericana ni la transformación de Estados Unidos en un espacio especializado en el consumo y dependiente del mundo exterior para su abastecimiento. La interpretación imperial, de tipo romano, permite en cambio captar el proceso como efecto económico de una organización política y militar.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, confrontados a la devastación de Europa y de Japón, y al aumento del poder del sistema soviético, organizaron su zona de influencia en un sistema global cuyo centro ocupaban. Etapa tras etapa, las reglas del juego impuestas se correspondían con los intereses, comerciales o financieros, de Estados Unidos, los únicos que estaban en condiciones de garantizar la unificación del espacio militar y políticamente. Está fuera de toda duda que, en un primer momento, la pretensión norteamericana de garantizar el bienestar de la mayoría del planeta estaba perfectamente justificada. Sería absurdo considerar la emergencia de ese sistema mundial como un fenómeno destructivo: el crecimiento de la época 1950-1975 lo atestigua. El plan Marshall, que proporcionó a Europa los medios para su reconstrucción, y a los Estados Unidos los que necesitaba para escapar a una nueva crisis económica como la de 1929, sigue siendo un acto de inteligencia política y económica como hay pocos en la historia. En lo que se refiere a ese periodo, cabría hablar de un imperialismo positivo.

Los Estados Unidos, volcados en la lucha contra el comunismo, demasiado seguros del carácter permanente, ontológico, de su preeminencia económica, dieron absoluta prioridad a la integración política de su esfera de influencia militar. Con ese objetivo, abrieron su mercado a los productos europeos y, sobre todo, japoneses, sacrificando, al principio sin darse mucha cuenta de ello, después con cierta angustia, amplios sectores de su propia industria. El déficit comercial apareció a principios de los años setenta. Luego se extendió a los intercambios con el conjunto del mundo, incluso más allá de la esfera de influencia política original.

La implosión del comunismo ha permitido la entrada de nuevos países importantes en ese sistema de intercambio asimétrico: hoy, es China, más que Japón o Europa, el país cuya balanza comercial arroja el mayor excedente en sus intercambios con Estados Unidos. El sobreconsumo norteamericano es ahora un elemento clave en una estructura económica mundial que algunos perciben como imperial. En una situación de insuficiencia de la demanda global –fenómeno estructural creado por el librecambio–, los Estados Unidos ya no son esenciales para el mundo por su producción, sino por su consumo.

EL ESTADO KEYNESIANO EN UNA ECONOMÍA MUNDIAL DEPRIMIDA

La liberalización de los intercambios comerciales ha originado, de acuerdo con la teoría económica, un incremento de la desigualdad a escala mundial. La liberalización tiende a introducir en cada país las diferencias de ingresos que caracterizan al conjunto del planeta. La competencia internacional ha favorecido en todas partes el estancamiento de la masa salarial y el alza, mejor dicho, la explosión de los beneficios. La reducción de los ingresos del trabajo inducida por el librecambio reactiva un dilema tradicional del capitalismo cuyo resurgimiento está adquiriendo dimensiones planetarias: unos salarios diezmados no permiten la absorción de una producción en aumento. Este fenómeno banal fue estudiado por Malthus y Keynes en Inglaterra, y por la mayoría de los economistas socialistas de los siglos XIX y XX, y los economistas no conformistas de Estados Unidos lo han comprendido perfectamente.

Si bien los economistas del establishment universitario americano admiten en general el aumento de la desigualdad que resulta del librecambio, el estancamiento de la demanda es, en cambio, un tema tabú hasta para los falsos anticonformistas como Paul Kurgman. Hacer referencia a este efecto de la globalización es signo de ruptura con el orden establecido, y sólo los verdaderos rebeldes se arriesgan a mencionarlo, como es el caso de Chalmers Johnson, especialista en Asia, autor de Blowback: The Costs and Consequences of American Empire, uno de los libros más crueles sobre el comportamiento de Estados Unidos escritos después de la Segunda Guerra Mundial[6]. Pero en cambio Robert Gilpin, un analista tan lúcido de la globalización, tan consciente de la persistencia de los Estados y las naciones, de las diferencias estructurales entre los capitalismos anglosajón y japonés o alemán, tan atento a la fragilidad económica e ideológica de la hegemonía norteamericana, no se atreve a evocar ese problema, pues tal cosa implicaría una contravención del código de buena conducta del establishment.

Estoy cometiendo una pequeña injusticia con Joseph Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y, como atestigua su premio Nobel, miembro indiscutible del establishment. En La grande désillution, Stiglitz subraya el problema de la demanda global mundial y menciona repetidas veces la incapacidad del Fondo Monetario Internacional para percibir las insuficiencias de las demandas nacionales, o incluso regionales, especialmente en Asia[7]. Pero Stiglitz permanece fiel al librecambio y, en la práctica, no hace más que lamentarse de la inexistencia de una instancia mundial de regulación. No sé si es ingenuo o hábil, probablemente las dos cosas a la vez, pues se muestra duro con los burócratas del FMI pero apegado al dogma de su profesión. Pero no seamos exigentes hasta el absurdo: el hecho de que uno de los grandes representantes del análisis económico norteamericano afirme, después de Keynes, que puede producirse un debilitamiento de la demanda global, y que es necesario proceder a una regulación a escala mundial, marca el comienzo de un giro, aunque el gobierno de Washington no sea, por definición, el más indicado para «negociar» su desarrollo.

La tendencia al estancamiento de la demanda que resulta del librecambio y de la reducción salarial es evidente, y explica el descenso regular de los índices de crecimiento de la economía mundial y sus cada vez más frecuentes recesiones. Nada de eso es nuevo, pero debemos llevar nuestro análisis hasta las implicaciones estratégicas que tiene para Estados Unidos la depresión del consumo planetario. Porque es en efecto el estancamiento de la demanda a escala mundial lo que permite a Estados Unidos justificar su papel de regulador y depredador de la economía «globalizada», así como asumir y reivindicar la función de Estado keynesiano planetario.

En una economía mundial frenada, deprimida, la propensión de los Estados Unidos a consumir más de lo que producen acaba siendo beneficiosa para el resto del planeta. En cada recesión, el mundo se extasía ante el persistente dinamismo del consumo norteamericano, que se convierte en la característica positiva fundamental de una economía cuya improductividad fundamental no quiere ver. La tasa de ahorro de las familias norteamericanas es prácticamente cero. Pero cada «recuperación de la economía» de Estados Unidos dispara las importaciones de bienes provenientes del mundo. El déficit comercial aumenta y bate cada año nuevos récords negativos. Es el mundo de La Fontaine al revés: la hormiga suplicando a la cigarra que se digne aceptar un poco de comida.

Nuestra actitud hacia Estados Unidos es la de unos súbditos planetarios y keynesianos que esperan de su Estado la reactivación de la economía. Efectivamente, desde el punto de vista de Keynes, una de las funciones del Estado es consumir para mantener la demanda. Al final de su Teoría general, hay una amable referencia a los faraones constructores de pirámides, derrochadores pero reguladores de la actividad económica. Estados Unidos sería nuestra pirámide, mantenida por el trabajo de todo el planeta. No es difícil constatar la absoluta compatibilidad entre esa visión de Estados Unidos como Estado keynesiano mundial y la interpretación política de la globalización. En este modelo, hay que calificar el déficit comercial de Estados Unidos de canon imperial.

Desde el punto de vista económico, la sociedad norteamericana se ha convertido en el Estado de todo el planeta. Sin embargo, se piensa a sí misma como hostil por naturaleza al Estado y, no en vano, se esforzó en reducir su presencia en la economía nacional mediante la desregulación reaganiana. Pero la negación del Estado en la sociedad ha acabado haciendo de la sociedad un Estado. Por una parte, reúne las características negativas que los economistas clásicos o neoclásicos atribuyen al Estado: improductividad e irresponsabilidad financiera. Por otra, tiene el potencial positivo que los economistas keynesianos ven en el Estado: la capacidad de estimular la demanda en las fases de depresión.

Los mecanismos monetarios y psicológicos son obscuros, pero los norteamericanos, tan dinámicos, tan capaces de aceptar la inseguridad de un mercado laboral desregulado, se han convertido para el planeta en funcionarios, improductivos y consumistas. El exceso de responsabilidad individual ha desembocado en la irresponsabilidad colectiva.

DEFORMACIÓN «IMPERIAL» DE LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

Esta evolución «imperial» de la economía, que recuerda a la de Roma tras la conquista de la cuenca mediterránea, ha afectado de distintas maneras a los diversos sectores de la sociedad y la economía norteamericanas. La industria y la clase obrera, que hasta ahora se consideraba integrada en la clase media, han sido golpeadas de lleno. Su desintegración parcial recuerda a la del campesinado y artesanado romano, ampliamente destruidos por la afluencia de productos agrícolas y objetos llegados de Sicilia, Egipto y Grecia. En el caso de los obreros norteamericanos de los años 1970-1990, podemos hablar de pauperización relativa y, a veces, absoluta.

Sin abordar en detalle los mecanismos económicos, y permaneciendo en cierto nivel de generalidad, es obligado constatar que la mutación imperial de la economía tiende a transformar los estratos superiores de la sociedad estadounidense en estratos superiores de una sociedad imperial (global en el lenguaje actual) más allá del marco nacional. Esta sociedad en vías de globalización integró, en un primer momento, al conjunto del mundo libre, y después, tras el derrumbamiento del comunismo, a la práctica totalidad del planeta.

Tabla 5. Evolución de los ingresos en Estados Unidos

|

Ingresos medios dólares 2000 |

1980 |

1994 |

2000 |

94/80 |

2000/94 |

|

5% + ricos |

132.551 |

210.684 |

250.146 |

+ 59% |

+ 19% |

|

20% + ricos (quintil sup.) |

91.634 |

121.943 |

141.620 |

+ 33% |

+ 16% |

|

20% siguientes (4°) |

52.169 |

58.005 |

65.729 |

+ 11% |

+ 13% |

|

20% siguientes (3°) |

35.431 |

37.275 |

42.361 |

+ 5% |

+ 14% |

|

20% siguientes (2°) |

21.257 |

22.127 |

25.334 |

+ 3% |

+ 14% |

|

20% + pobres (quintil inf.) |

8.920 |

8.934 |

10.190 |

+ 0% |

+ 14% |

Fuente: http://www.census.gov/hhes/income/histinc/h03.html.

En Estados Unidos, la cuota del ingreso «nacional» absorbida por el 5 por 100 de ciudadanos más ricos ha pasado del 15,5 por 100 de 1980 al 21,9 por 100 de 2000; la cuota del 20 por 100 más rico, de 43,1 a 49,4 por 100. La cuota del 80 por 100 menos rico ha caído del 56,9 al 50,6 por 100. Los cuatro quintiles inferiores han visto cómo su parte disminuía, respectivamente, de 24,7 a 22,9 por 100, de 17,1 a 14,9 por 100, de 10,6 a 9,0 por 100, de 4,5 a 3,7 por 100. Según la clasificación establecida por la revista Forbes, los cuatrocientos americanos más ricos del año 2000 lo eran diez veces más que los cuatrocientos más ricos del año 1990, mientras que el producto nacional sólo se duplicó. El prodigioso aumento de los ingresos de la capa superior de la sociedad yanqui sólo puede explicarse recurriendo al modelo imperial, así como el estancamiento o el crecimiento muy modesto de los ingresos de la mayoría de la población.

La descomposición en dos fases del periodo 1980-2000 revela, sin embargo, que el aumento de la desigualdad no es característico de todo el periodo, sino que corresponde a una especie de fase I del proceso de reestructuración imperial.

Entre 1980 y 1994, el aumento de los ingresos fue más fuerte para los más ricos –el 5 por 100 más afortunado creció un 59 por 100–, cada vez más débil a medida que se desciende en los estratos de ingresos, y prácticamente nulo para el 20 por 100 más pobre. Por lo tanto, podemos hablar de un aumento dramático de la desigualdad.

Entre 1994 y 2000, no obstante, la tendencia cambió de sentido y de naturaleza: el crecimiento de los ingresos más elevados se debilitó –+ 19 por 100 para el 5 por 100 más rico–, mientras que todos los demás grupos, comprendidos los más pobres, se beneficiaron de un aumento casi uniforme de sus ingresos comprendido entre el 13 y el 16 por 100. Los apologistas de la «nueva economía» verán en este cambio la fase igualitaria de un proceso de modernización que, necesariamente debía conllevar en un primer momento una fase de aumento de la desigualdad, una de las teorías favoritas del mundillo de los economistas de Harvard.

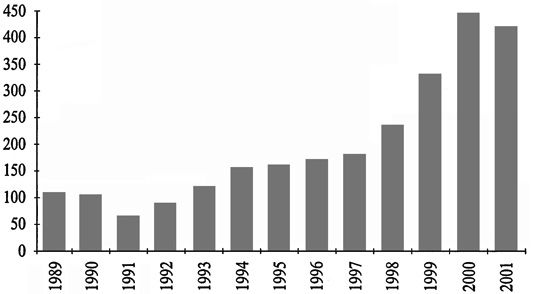

Pero, continuando con el paralelismo con la historia de Roma, la coincidencia entre la fase II de la reciente evolución de la sociedad norteamericana, más igualitaria en lo que al aumento de los ingresos se refiere, y el enorme estallido del déficit comercial de Estados Unidos, que ha pasado de poco más de 100.000 millones de dólares al año en 1993 a 450.000 millones en 2000, no puede sino asombrarnos. El sistema de exacción imperial de bienes materiales ha llegado a su madurez y el conjunto del pueblo puede disfrutarlo.

No en vano asistimos, entre 1970 y 2000, a un proceso de polarización social de tipo romano que combinaba el desarrollo de la plutocracia y la expansión de la plebe, en el sentido que tenía esta palabra en la época imperial. Las nociones de plutocracia y de plebe no evocan aquí simplemente niveles de riqueza, sino el hecho de que esa riqueza, importante o insignificante, no se deriva de una actividad directamente productiva, sino de un efecto de dominación política sobre el mundo exterior[8].

El déficit comercial norteamericano en miles de millones de dólares

Fuente: http://www.census.gov/foreign-trade.

En el capítulo siguiente examinaré el mecanismo, bastante misterioso, mediante el cual esa riqueza es extraída y redistribuida en el contexto de una economía liberal, pero insisto en la pertinencia de la comparación. Los Estados Unidos alcanzaron entre 1994 y 2000 la fase del panem et circenses más que la del milagro de la «nueva economía» de las «autopistas de la información».

Por supuesto, estoy cargando las tintas para facilitar la comprensión de la argumentación. Los economistas que quieran creer en el carácter eficaz y realmente productivo de la economía norteamericana no son del todo irrazonables. En la etapa actual, la única cosa realmente irrazonable es la ausencia, o más bien la desaparición, del debate de los años 1990-1995, uno de cuyos polos era el escepticismo sobre la eficacia real de la economía norteamericana.

Pasando del modelo a la realidad histórica, podríamos decir que los Estados Unidos han dudado, durante los últimos veinte años, entre dos tipos de organización económica y social, la nación y el imperio. Están lejos de haber perdido toda característica nacional y fracasarán como imperio. Pero está claro que, entre 1990 y 2000, más exactamente, entre 1994 y 2000, se produjo una aceleración de la tendencia imperial.

EL DEBATE DE LOS AÑOS 1990-1995: LA NACIÓN CONTRA EL IMPERIO

La elección de la opción económica imperial no estuvo libre de debates ni de conflictos. Enseguida surgieron, más al otro lado del Atlántico que en Europa, numerosos investigadores que denunciaron el librecambismo y sus consecuencias para el mundo obrero norteamericano –casi siempre, es verdad, fuera de las universidades más prestigiosas del establishment–. Fue en Estados Unidos donde se redescubrió a Friedrich List, teórico alemán del proteccionismo, fórmula económica que define un espacio nacional protegido del mundo exterior, pero liberal en su funcionamiento interno[9]. Los strategic traders, partidarios de la defensa de la industria norteamericana contra Asia en general y Japón en particular, publicaron numerosos textos y tuvieron cierta importancia política al comienzo del primer mandato Clinton.

Los strategic traders percibían los problemas desde el ángulo económico y comercial. Michael Lind fue el primero en elaborar, en 1995, una interpretación de la evolución de la sociedad estadounidense coincidiendo con la afirmación del librecambio. No se contentó con denunciar el atropello contra los sectores obreros y populares. Su contribución más importante fue identificar y describir la nueva clase dirigente americana, la white overclass, definida, no sólo por sus ingresos, sino por sus hábitos culturales y mentales, con su preferencia por los estudios jurídicos y no técnicos, su anglofilia de pacotilla, su ternura hacia la affirmative action («discriminación positiva» en favor de las minorías) en el terreno racial, y su habilidad para proteger a sus propios hijos de la competencia intelectual en el terreno universitario. Lind trazó el retrato de unos Estados Unidos estratificados, en los que los sindicatos ya no tenían influencia sobre el partido demócrata, y que tienden a ser cada vez menos democráticos[10]. Fue el primero, me parece, en percibir que se acababa de producir una inversión entre Europa y los Estados Unidos: el Viejo Continente era ahora más democrático que el Nuevo Mundo[11]. Lind, intelectual y militante, reclamaba una redefinición nacional de Estados Unidos, autosuficientes y democráticos, en vez de dependientes y oligárquicos.

Eso ocurría en 1995. El aumento del déficit comercial estadounidense entre 1994 y 2000, así como la evolución de los ingresos, sugieren que el combate en pro de la nación, democrática y económicamente independiente, se perdió en el periodo 1995-2000. Esta cronología y la aceleración de la dinámica imperial que revela no pueden comprenderse con independencia de la evolución objetiva del rival y polo de equilibrio ruso, como veremos en el capítulo 6, dedicado a la lógica general de la política exterior norteamericana. En efecto, el tránsito de los Estados Unidos hacia un sistema plenamente imperial no depende única, ni siquiera primordialmente, de los equilibrios de fuerzas de la sociedad norteamericana. El imperio es una relación con el mundo, que debe ser dominado, absorbido y transformado en espacio interior del poder estatal.

¿Habrá que hablar en el futuro de un imperio norteamericano?

A través de la historia, las verdaderas formaciones imperiales siempre han reunido dos características relacionadas entre sí por motivos funcionales:

– El imperio nace de la coacción militar, y esta coacción permite la exacción de un tributo que nutre al centro.

– El centro termina tratando a los pueblos conquistados como ciudadanos ordinarios y a los ciudadanos ordinarios como a pueblos conquistados. La dinámica del poder conduce al desarrollo de un igualitarismo universalista, cuyo origen no es la libertad de todos sino la opresión de todos. Este universalismo nacido del despotismo se desarrolla en forma de sentimiento de responsabilidad hacia todos los súbditos, en un espacio político donde ya no existen diferencias esenciales entre el pueblo conquistador y los pueblos conquistados.

Estos dos criterios permiten ver inmediatamente que, si bien Roma, primero conquistadora y depredadora, después universalista y dispensadora de carreteras, acueductos, derecho y paz, merecía el título de imperio, Atenas no era más que una forma abortada del mismo. En última instancia, podemos conceder a esta última el beneficio de la duda en cuanto a la conquista militar y admitir que la existencia del tributo pagado por las ciudades de la liga de Delos, el phoros, demuestra su potencia armada. Pero Atenas no avanzó en absoluto en la dirección del universalismo. Como mucho se esforzó en juzgar, dentro del marco de su propio derecho, ciertos conflictos jurídicos entre los miembros de la alianza. En cambio, no extendió, como hizo Roma, su derecho de ciudadanía, que, por el contrario, se vio restringido durante el periodo de afirmación del poder central.

A la vista de ambos criterios, los Estados Unidos presentan insuficiencias notables cuyo examen permite predecir con seguridad que, hacia el año 2050, no existirá un imperio norteamericano.

A Estados Unidos le fallan dos tipos de recursos «imperiales»: su poder de coacción militar y económico es insuficiente para mantener el nivel actual de explotación del planeta; su universalismo ideológico está en declive y ya no le permite tratar a los hombres y a los pueblos de forma igualitaria, ya sea para garantizarles paz y prosperidad o para explotarlos.

Los dos siguientes capítulos examinarán esas deficiencias fundamentales.

[1] Sobre estas cuestiones, véase R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford University Press, 1972.

[2] Véase G. Alföldy, Histoire sociale de Rome, Picard, 1991.

[4] U.S. Trade Balance with Advanced Technology, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0007.html.

[5] Arnold Toynbee y colaboradores, Le monde en mars 1939, Gallimard, 1958.

[6] Henry Holt and Company, Nueva York, 2000, p.197, sobre la implosión estructural de la demanda.

[7] Joseph E. Stiglitz, La grande désillution, Fayard, Francia, 2002. El título original es mucho menos vigoroso: Globalization ands Its Discontents, Norton, 2002.

[8] Seguramente no es casualidad que, por primera vez en un gran peplum americano, Gladiator, el imperio romano sea objeto de una evocación ampliamente favorable en principio, pero crítica hacia su degeneración (panem et circenses). Estamos muy lejos de peplums globalmente antirromanos como Quo vadis, Espartaco y Ben Hur.

[9] Friedrich List, Système national d’économie politique, nueva edición, Gallimard, colección «Tel», 2000.

[10] Michael Lind, The Next American Nation, Nueva York, The Free Press, 1995. En 1984, las donaciones de las empresas al partido demócrata fueron superiores a las de los sindicatos.

[11] Ibid., p. 231.