Meine Botschaft für dich

Möchtest du einem Thema nachgehen, frage dich, wie es dir aktuell geht. Achte bitte darauf, dass dir momentan der Raum und die Kraft für den Weg nach innen wirklich zur Verfügung steht.

„Das Ziel im Leben ist, all unser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen.“ (Marshall B. Rosenberg)56

Auch wenn wir uns entschieden haben, im Umgang mit unseren Kindern auf Gewalt zu verzichten, lässt sich der Schalter nicht immer schlagartig umlegen. Insbesondere in herausfordernden und stressigen Momenten greifen wir Eltern manchmal auf alte Handlungsmuster zurück und berühren alte Wunden. Die Fahrrillen sind häufig so tief, dass auf ihnen nur langsam neues Gras wächst. Es braucht – abhängig von diversen Faktoren – Zeit und Reflexion, um eigene Werte, Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu hinterfragen. Je nachdem, wie wir in die Welt begleitet wurden, welche Ziele und welches Vorgehen unsere Bezugspersonen verfolgten, fällt uns der Zugang zu uns selbst leichter oder schwerer. Wie groß die Stolpersteine sind, die in unseren Entwicklungswegen liegen, spüren wir meist erst richtig, wenn wir mit Menschen enge Beziehungen eingehen. So auch in unseren größten und intensivsten Liebesbeziehungen – zu den uns anvertrauten Kindern. Das Leben schreibt seine Geschichte jeden Tag ein Stück weiter, und in echten Beziehungen kommen wir nicht drumherum, uns gegenseitig zu berühren. Und so sanft und schön diese Berührungen sein können, so bewegend und schmerzhaft können sie auch sein.

Ich selbst fühlte mich nach meinem Studium und der zarten Berufspraxis im Kita-Alltag der Mutterrolle gewachsen. Ich war mir sicher, das alles mit links zu schaffen. Ich habe ehrlich gesagt nie daran gezweifelt. Mit Kindern konnte ich immer gut – so dachte ich. Die Herausforderungen klopften aber auch bei mir schneller an, als ich erwartete. Neben den strukturellen Hindernissen spürte ich mich selbst ganz neu. Diese jungen Menschen, die einem so ähnlich und doch auch so anders sein können, können längst Zurückgelassenes in einem erwachen lassen.

Wir alle tragen durch die Geschichten unserer Vorfahren viele Geschichten in uns. Einige gehören zu uns und andere haben sich in uns eingeschlichen oder waren vielleicht bereits bei unserer Zeugung Teil von uns. Einige lernen wir im Laufe unseres Lebens kennen und verstehen, über andere wird nie gesprochen, und so leben sie unbemerkt in uns fort.

So auch in meiner Familie, in der nach den geschichtlichen Ereignissen des 20. Jahrhunderts Fleiß und Leistung besondere Anerkennung fanden. Es ging vorrangig darum, gute Noten zu erhalten, erfolgreich zu sein und sich immerfort anzustrengen. Pausen gab es erst nach getaner Arbeit. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!“, ist ein Leitsatz, den sicher viele noch in sich tragen.

Wir Menschen sehnen uns nach positivem Feedback und Anerkennung von Menschen, die uns wichtig sind. Die Bewertung durch andere prägt unser Selbst(bild). In welchem Maß wir uns nach Anerkennung sehnen, ist individuell ausgeprägt. Erhalten wir davon weniger, als wir meinen zu brauchen, fühlen wir uns verletzt oder gekränkt. Karin Bergstermann und Anna Hofer beschreiben in ihrem Buch Bei meinem Kind mache ich es anders, was das für Folgen haben kann: „Wenn wir unser Glück und unser Selbstbild von der Zustimmung anderer abhängig machen, verfolgen wir nicht unbedingt die Dinge, die uns entsprechen und interessieren, sondern das, was andere für richtig halten.“57

In meiner Kindheit wurden Bedürfnisse wie Individualität oder Autonomie nicht ausreichend berücksichtigt. Viel wichtiger war es, dass die Kinder sich anpassten und funktionierten. Ich selbst sah mich als kleines Glied in der Kette, bemüht, nicht aufzufallen und es allen recht zu machen. Auch meine Eltern werden sich gefragt haben, welche Ziele sie ihren Kindern gern für ihr Leben mitgeben möchten und wie sie uns begleiten, damit wir uns in der Gesellschaft gut zurechtfinden.

Als Kinder schauen wir uns natürlich auch die Eigenschaften und Charakterzüge unserer Eltern und Bezugspersonen ab. Diese tiefen Prägungen und Erfahrungen unserer Vorfahren sind oft Teil von uns. Bevor ich Mutter wurde, dachte ich über all das nicht im Geringsten nach. Erst mit den Jahren beschäftige ich mich mehr mit meiner eigenen Geschichte, um Unbewusstes aufzudecken, manche Werte, Eigenschaften und Rituale gezielt weiterzugeben und manchmal die Weitergabe auch zu verändern oder gar zu brechen (siehe transgenerationale Weitergabe).

So einfach das klingen mag, wenn ich hier darüber schreibe, war es in der Praxis leider nicht. Ich möchte dir von einem kleinen, sehr persönlichen und für mich prägenden Ereignis erzählen: Mein Vater lag vor einigen Jahren im Krankenhaus. Sein kritischer Zustand ließ ihn über das Leben philosophieren, und so sagte er zu meinem Bruder: „Und sag den Kindern, sie müssen sich keine Sorgen um ihren Opa machen. Ich merke, dass das Sterben gar nicht so schlimm ist. Prüfungsangst ist viel schlimmer.“ Als ich diesen Satz hörte, durchfuhr es mich wie ein Blitz. Plötzlich wurde mir bewusst, dass es in seinem Leben immer wieder darum gegangen war, sich Anerkennung, Wertschätzung und Liebe über seine Leistungen zu verdienen. Er rang ein Leben lang um Akzeptanz für seine Taten, statt sich geliebt zu fühlen, einfach nur, weil er ist, wie er ist.

Da ich Anteile seiner Geschichte in mir trage, wurde mir durch diese Begebenheit bewusster denn je, wie wichtig es mir ist, dass meine eigenen Kinder ihre Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen erkennen und sich selbst so akzeptieren und lieben lernen, wie sie sind. Sie unterliegen in der Schule täglich Bewertungen durch Noten. Das Nachdenken über die Erfahrungen meiner eigenen Geschichte half mir, diesen Druck aus meiner Kindheit ganz bewusst nicht an sie weiterzugeben. Es kostete und kostet mich Anstrengungen, aber ich sehe, dass es gelingen kann, wenn wir unserer eigenen Geschichte nachspüren. Wenn mir eines meiner Kinder von seinen Arbeiten und Noten berichtet, so frage ich immer, ob es selbst damit zufrieden ist. „Noten sagen nichts darüber aus, wer du bist“, erkläre ich meinen Kindern. „Sie zeigen höchstens, wie es dir in dem Moment der Prüfung gelungen ist, das gewünschte Wissen abzurufen.“ Mein Kind soll spüren: „Du, mein Kind, bist wundervoll, und daran ändert diese Note nichts. Ich bin für dich da und unterstütze dich gern, wenn du nächstes Mal mehr üben möchtest. Lass dir aber von niemandem einreden, du kannst das nicht. Vielleicht noch nicht so gut, wie ein anderer von dir erwartet. Das ist nicht schlimm. Wir dürfen lernen, ein Leben lang!“

Passend dazu las mein Kind folgenden Satz auf einer Postkarte: „Kinder müssen nicht erst werden, sie sind ja schon.“58 Dieser Leitsatz beschreibt sehr eindrucksvoll, dass nicht unsere Leistungen uns zu dem machen, was wir sind, sondern unser Wesen, unser Sein, unsere Charakterzüge und Eigenschaften. Kein Kind muss sich seine Liebe und Wertschätzung verdienen müssen. Wir sind wertvoll, wie wir sind. Du bist genug.

„Liebe mich, wie ich bin, und liebe dich, wie du bist.“59 Vielleicht sogar an schwierigen Tagen ein Stück mehr als ohnehin schon, weil wir es dann noch mehr brauchen.

Und so darf auch in unserem Miteinander bei allen Zielen, Konflikten und Anforderungen die erste Antwort immer die Liebe sein. Mit diesem Blick gelingt es, den Menschen hinter dem Verhalten zu sehen, statt vom Verhalten auf den Menschen zu schließen. Wenn wir versuchen, vom Besten auszugehen, und uns bewusst regelmäßig die „rosa Brille“ aufsetzen, erzeugen wir Veränderung in uns und um uns.

Die Weitergabe von Mustern innerhalb von Familien, über die ich gerade gesprochen habe, wird mit dem Begriff transgenerationale Weitergabe beschrieben. Manchmal passiert das scheinbar, ohne dass wir es beeinflussen können. Aufgrund schmerzlicher Erfahrungen schwören wir uns zum Beispiel: „Ich werde nie so schreien wie mein Vater!“ Oder: „Niemals werde ich meinen Partner so anmeckern, wie meine Eltern das taten!“ Und gefühlt einen Wimpernschlag später sehen wir uns, wie wir der/dem Partner:in eine Szene machen oder in einem hektischen Moment laut werden. Wie kann es nur dazu kommen?

Prägende Erfahrungen wiederholen sich, schreibt die Entwicklungsneurobiologin und -psychologin Nicole Strüber. Die Muster sind so individuell wie die Auslöser, die das ungewollte Verhalten zum Vorschein bringen, es kann ein intensives Weinen oder die Frustration und Wut eines Kindes oder ein Schmatzgeräusch sein, das die eigenen Sicherungen zum Wackeln bringen. Die Weitergabe von prägenden Erfahrungen über Generationen hinweg kann durch das Verhalten der Eltern erfolgen, aber auch durch eine „epigenetische Programmierung des Stresssystems“60. Es ist nicht immer notwendig, dass jemand die Erfahrung selbst gemacht hat, um bestimmte Muster weiterzugeben. Epigenetische Markierungen können über Generationen vererbt werden, ohne dass die Personen den Stress selbst erlebt haben. Darüber hinaus kann das Stresssystem eines Fötus durch traumatische Erfahrungen der Mutter beeinflusst werden, was zu einem erhöhten Cortisolspiegel führt. Was die genetische Weitergabe von Traumata angeht, steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen. Experimente können bereits Hinweise darauf liefern, sichere Belege hingegen noch nicht.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Kinder von traumatisierten Eltern möglicherweise eine beeinträchtigte emotionale Kompetenz aufweisen, sei es durch direktes Erleben oder durch Vererbung. Sie neigen dazu, weniger einfühlsam, sensibel und empathisch gegenüber anderen Menschen und ihren Bedürfnissen zu sein. Außerdem können sie Schwierigkeiten haben, mit Stress umzugehen und ihre Impulse zu kontrollieren.61

Aber es gilt auch hier: Eigene Geschichten zu verändern und somit unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, diese neu zu schreiben, ist meist mit viel Anstrengung verbunden. Es kostet Kraft, braucht Mut, aber es ist möglich!

Unzählige Bücher beschäftigen sich aktuell mit dem Thema Selbstreflexion und legen nahe, dass wir durch die innere Arbeit an und mit uns wachsen und bestenfalls Wunden heilen können, sodass wir von nun an viel weniger schimpfen und drohen. Und auch ich bin seit vielen Jahren auf meiner inneren Reise, die immer wieder Pausen braucht und der gelegentlich eine gezielte Reisebegleitung guttut, um vor Gefahren zu schützen.

Was bedeutet eigentlich Selbstreflexion und was bringt sie uns im Alltag? Das lateinische Wort „reflectere“ bedeutet so viel wie zurückblicken. Es geht dabei um eine innere Rückschau auf sich und frühere Situationen. In Seminaren ermuntere ich Menschen regelmäßig dazu, wenn sie unzufrieden mit dem eigenen Handeln oder ihren Reaktionen waren, diese Momente zu reflektieren. Damit meine ich, dass wir in Ruhe versuchen, besser zu verstehen, was im trubeligen Alltag passiert ist. Im Verstehen liegt die Chance, Geschehenes für sich selbst einzuordnen, insbesondere dann, wenn wir die Bedeutung dahinter erkennen können.62

Es geht also darum, sich an Vergangenes zu erinnern und uns bewusst zu machen, wozu es uns diente, und auch, wovor uns unser Handeln heute noch schützt. Dann wird es möglich, in kleinen Schritten Veränderung zu vollziehen. Und gerne möchte ich erneut an diesen Satz erinnern: Es ist nicht entscheidend, wie groß die Schritte sind, die wir machen, entscheidend ist die Richtung, in die wir uns bewegen.

Wenn wir unsere Handlungen „innerlich verstehen“, empfinden wir uns als selbstwirksam und nehmen das Ruder in die Hand, statt uns der Situation ausgeliefert zu fühlen und in eine beliebige Richtung zu treiben. Je nachdem, wie rau und bewegt das Wasser ist, wird es uns leichter oder schwerer fallen, mit den Unruhen umzugehen und in die angestrebte Richtung zu rudern.

Ob das Nachdenken über eine Situation genauso erfolgreich ist wie die Selbstreflexion in Form des Erzählens oder Schreibens, konnten Studien bisher nicht belegen. Wir wissen, dass das Erzählen und Schreiben das Wohlbefinden steigert und hilft, Gefühle besser zu regulieren. Der Psychologe Jan Müller weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass nicht jede Selbstreflexion uns Menschen guttut, denn wenn wir in einem Teufelskreis der Gedanken feststecken, können Stress und Selbstzweifel eher zunehmen, und schmerzhafte und unangenehme Überzeugungen können sich verfestigen. „Menschen, die in einer Gedankenspirale gefangen sind, fühlen sich oft als Spielball der Ereignisse. Sie haben das Gefühl, nichts unter Kontrolle zu haben.“63

Meine Botschaft für dich

Möchtest du einem Thema nachgehen, frage dich, wie es dir aktuell geht. Achte bitte darauf, dass dir momentan der Raum und die Kraft für den Weg nach innen wirklich zur Verfügung steht.

Stehst du gerade vor einem Umbruch oder einer Veränderung, sei behutsam mit dir. Wenn gerade nichts Großes anliegt, kannst du dir vornehmen, auf eine Art innere Reise zu gehen und zum Beispiel für einen Zeitraum von fünfzehn Minuten täglich über ein Thema, das dich beschäftigt, zu schreiben oder mit einer vertrauten Person zu sprechen. Eine Person hinzuzuziehen, kann immer dann sinnvoll sein, wenn diese dir ein Gefühl der Sicherheit und Bestärkung vermittelt und dich davor schützt, in deinem Gedankenkarussell festzustecken. Eine therapeutische Begleitung kann weitere Perspektiven und Blickwinkel eröffnen. Wenn eine alleinerziehende Mutter sich beispielsweise in ihrem Alltag sehr überfordert fühlt, wird diese davon profitieren, dass neben den persönlichen Aspekten auch der gesellschaftliche Druck im Gespräch Raum findet. Statt sich mit anderen Müttern auf Social Media zu vergleichen, kann im Gespräch aufgedeckt werden, wie ungerecht diese Vergleiche häufig ausfallen und wie sie die Selbstzweifel vermutlich eher verstärken. So kann die Mutter in diesem Beispiel ihre eigene Situation besser verstehen und das belastende Schuldgefühl neu einordnen. Die Überforderung ist damit nicht weggeblasen, die Situation und auch ihr Handeln werden vermutlich aber verständlicher und „sie fühlt sich mit ihren Problemen weniger allein“64. Eine professionelle Begleitung kann auch erkennen, wenn Themen eine gezielte Unterstützung erfordern, und sie kann dein Ruderboot auf hoher See in den sicheren Hafen zurückführen. Allein ist es uns manchmal nicht möglich, Grenzen zu spüren und uns rechtzeitig zu schützen. Daher bitte ich dich um Achtsamkeit an dieser Stelle. Denn du weißt ja, nur wenn es dir gut geht, kannst du dich gut um andere sorgen. Du darfst deine Reise also lieber bedacht und langsam antreten und dir auch regelmäßig Pausen gönnen.

Ein schönes Bild für die Muster, aber auch die Hilfsmittel im Umgang mit unseren Kindern ist das des Werkzeugkoffers. Die Werkzeuge aus unserem Koffer können uns befähigen, entsprechend unserer Werte zu leben, sie können aber auch dafür sorgen, dass wir alte Muster weitergeben. Es gibt Werkzeuge, die es zu polieren oder auszuwechseln gilt, weil sie uns schlichtweg nicht guttun, etwa Strafen, störende Glaubenssätze oder unliebsame Gewohnheiten. Andere Werkzeuge wie Achtsamkeits- und Selbstregulationsstrategien, Kenntnisse über die kindliche Entwicklung, eine achtsame Wahrnehmung, Affirmationen, Handlungsstrategien in Konfliktsituationen können uns sehr unterstützend zur Seite stehen. Einige dieser Werkzeuge tragen wir schon unser ganzes Leben bei uns und nutzen sie, ohne sie infrage zu stellen. Andere kommen mit der Zeit neu hinzu. Begegnen wir einer Situation, greifen wir meist reflexartig in den Koffer. Umso besser ist es, wenn wir unser Werkzeug von Zeit zu Zeit prüfen und entscheiden, was uns und anderen guttut und was eher nicht. Vielleicht hast du dir darüber noch nie Gedanken gemacht, kennst aber den Moment, in dem etwas laut und klar in dir ruft, dass du etwas anders haben möchtest, als es ist. Dass du dir zum Beispiel ein liebevolles Miteinander wünschst statt Kampf und Widerstand. Im ersten Moment mag noch nicht klar sein, wie es anders gehen kann. Der entscheidende Schritt ist die Erkenntnis, dass es anders sein soll. Und plötzlich betrachten und bewerten wir unsere Werkzeuge ganz neu: Welches ist uns dienlich? Welches müsste mal wieder gefeilt, entrostet, lackiert oder gar ersetzt werden? Die Inventur des Kofferns ist eine Investition, die sich unbedingt lohnt!

„Die Art, wie wir mit unseren Kindern sprechen, wird zu ihrer inneren Stimme.“ (Peggy O'Mara)

Der Rückgriff auf alte Muster macht sich besonders in unserer Sprache bemerkbar. Sie transportiert viele Erfahrungen aus unserer eigenen Kindheit, und wenn wir diese Revue passieren lassen, kann das irritierend und auch schmerzvoll sein. Ich finde es wichtig, sich all dem zuzuwenden und auch auf die eigenen Fehler zu schauen, die wir bei der Begleitung unserer Kinder bisher gemacht haben. Nicht aber, um uns schlecht zu fühlen, sondern vielmehr, um zu verstehen und Situationen zukünftig anders zu begegnen.

Viele von uns haben in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass Schmerzen, insbesondere solche, die seelisches Leid hervorrufen, mit einem „Sei nicht traurig!“ oder „Ist doch nicht schlimm!“ abgetan wurden. Diese äußeren Stimmen, die wir einst hörten, wurden bei manchen von uns zu inneren.

Und vielleicht kennst du das von dir selbst auch: Ein Kind fällt hin, und während wir ihm beim Aufstehen die Hand reichen, rutscht uns ein „Hat doch nicht wehgetan!“ über die Lippen. Während das Kind vermutlich Schmerz am Knie empfindet, hört es diesen Satz. Wie verunsichernd diese gefühlsabsprechende Sprache für ein Kind sein muss, oder? Ähnlich verhalten wir uns manchmal beim Arztbesuch, bevor es eine Impfung gibt: „Du brauchst keine Angst zu haben, das tut nicht weh!“ Und dann erzeugt diese Spritze eben doch Schmerz und noch größere Verunsicherung, die durch einen Aufkleber oder einen tröstenden Bonbon im Nachhinein gemindert werden soll.

Mit meinem heutigen Wissen begleite ich mein Kind zum Arzt anders und erläutere vorab, was es dort erleben wird. Steht eine Impfung auf dem Programm, sprechen wir die Situation in Ruhe und dem Charakter und Entwicklungsstand des Kindes angemessen durch. Eine Spritze muss nicht wehtun, aber häufig tut sie das. Dieser Schmerz ist in der Regel ungewohnt und unangenehm. In dem Moment bin ich da, vermittle Sicherheit und Zuversicht und tröste, trockne Tränen und halte das Gefühl. Ob die Situation und das Gefühl als schmerzhaft oder schlimm empfunden werden, entscheide nicht ich, sondern das Kind. Natürlich freue ich mich, wenn es eine bestärkende Erfahrung sammeln kann und selbst zu der Erkenntnis kommt: „Hat gar nicht wehgetan!“, aber die Vermeidung ist dabei nicht das Ziel. Vielmehr sollten wir Kinder unterstützen, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen und sich von Rückschlägen zu erholen, um gestärkt aus diesen Situationen hervorzugehen. Hierbei sprechen wir von Resilienz, die gern missverstanden wird. Denn wir brauchen niemanden, der uns einen großen Regenschirm aufspannt, um uns von allen Schwierigkeiten abzuschirmen oder diese gar zu negieren. Was Resilienz stattdessen bedeutet, beschreibt die Kindheitspädagogin und Resilienz-Trainerin Leandra Vogt folgendermaßen: „Resilient zu leben bedeutet nicht, sich von Belastendem abzuschirmen und die Trauer, die Wut oder den Hass von uns zu schieben. Viel eher bedeutet Resilienz, die innere Kraft in sich zu kultivieren, die uns durch den stärksten Sturm trägt, und uns dabei hilft, auch diese tiefen und starken Gefühle und Erfahrungen zu umarmen. Mit der Resilienz, die wir in uns tragen, gehen wir bewusst durch den Regen hindurch oder kommen auf die hilfreiche Idee, uns einen Unterschlupf zu suchen. Wir haben stets einen Föhn in der Tasche oder wissen, wo wir uns einen solchen besorgen können.“65 Und das Gute ist: Wir alle können ein Leben lang unsere Resilienz trainieren, dafür ist es nie zu spät!

Die Sätze und verschiedenen Stimmen, die wir in uns tragen, sind mal leise, mal laut, mal bestärkend, mal schmerzvoll. Wie oft schenken wir ihnen, ohne über sie nachzudenken, Glauben! Diese Überzeugungen aus unserer Kindheit können in verschiedenen Momenten auftauchen und zum Beispiel sagen: „Hättest du dich mehr angestrengt, wärst du besser gewesen!“ Oder: „Du kannst das eh nicht!“ Oder: „Wenn du dich so verhältst, habe ich dich nicht lieb!“

Lassen wir solche Sätze in Augenblicken der Gelassenheit auf uns wirken, etwa während du dieses Buch in den Händen hältst, besteht keine Notwendigkeit, sie zu denken oder auszusprechen. Doch sobald Aufregung Einzug hält, öffnet sich das Tor, und wir neigen dazu, auf unsere inneren Dialoge zurückzugreifen. Unser Wissen macht den entscheidenden Unterschied, es hilft uns, Muster und Prägungen nicht ungefiltert weiterzugeben.

Ich vergleiche das gern mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Um diese im Alltag anwenden zu können, lerne und übe ich sie erst einmal allein oder in der Sprachschule. Meist habe ich dort Ruhe und kann üben, das Gelernte in „echten“ Situationen zu nutzen. Manchmal fehlen einem dann aber einfach die Worte oder sie kommen anders raus als gewollt. Unsere innere Aufregung und Anspannung sind dafür mitverantwortlich. Ich befinde mich nun seit vielen Jahren im engen Kontakt mit der spanischen Sprache und lege mir beispielsweise vor Arztterminen im Ausland immer wieder Sätze im Kopf zurecht, um mich auf die verunsichernde Situation vorzubereiten. Bereits verfestigte Grammatikfehler scheinen mir dann jedoch wie in Stein gemeißelt.

Das bedeutet, wir dürfen in uns auftauchende Sätze genau betrachten und uns fragen, ob wir sie weiterreichen, überdenken oder löschen möchten. Wenn wir sie weitergeben, können sie auch zur inneren Stimme unserer Kinder werden. Was wir dagegen noch tun können, erfährst du später etwas genauer.

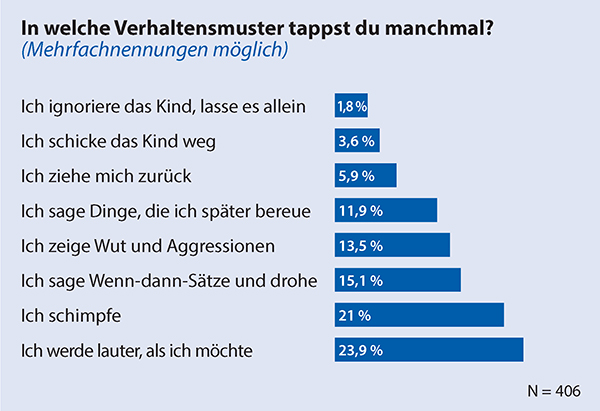

In der Elternbefragung habe ich mich dafür interessiert, ob die Teilnehmer:innen Verhaltensmuster der eigenen Eltern wiederholen, die sie eigentlich nie wiederholen wollten. Sieben Prozent von ihnen gaben an, dass ihnen das oft passiert, fünfzig Prozent passiert es manchmal, vierunddreißig Prozent passiert es selten und fünf Prozent nie (knapp vier Prozent wussten nicht darauf zu antworten). In der darauffolgenden Frage forderte ich die 406 Teilnehmenden auf, mir mitzuteilen, in welche Verhaltensmuster sie manchmal tappen. Das war das Ergebnis:

Daneben gab es noch einige freie Nennungen, über die ich unfassbar dankbar bin, denn sie zeigen, dass Eltern mit ihren Fehlern nicht allein sind. Und insbesondere, wenn wir diese überdenken und entschlüsseln, liegt in ihnen ein unglaublicher Schatz. Eine Mutter schrieb mir zum Beispiel: „An der Wut meines älteren Sohnes merke ich, dass ich meine Wut auch nicht steuern kann. Wenn er zum Beispiel am Morgen ‚trödelt‘, wir aber losmüssen, dann werde ich ungerecht, obwohl ich weiß, dass es meine Verantwortung ist, rechtzeitig aufzustehen. Dann bin ich den Jungs gegenüber unfair und ich fühle mich schlecht.“ Ein anderes Elternteil berichtete: „Früher war ich sehr gewaltig, laut, wütend, hab viel geschimpft, das Kind war schuld. Das passiert immer seltener, weil ich viel innere Arbeit mache.“ Aus vielen Berichten war zu erkennen, wie reflektiert Eltern ihre eigenen Handlungen wahrnehmen, manche formulierten auch starke Selbstkritik, etwa dass sie sich über sich selbst ärgern, da sie den eigenen Ansprüchen und Erziehungsvorstellungen nicht genügen. Auch hier kann es sein, dass sich ein Muster fortsetzt. Denn wurde von einem Kind erwartet, dass es den Anforderungen der Gesellschaft oder der Eltern entspricht, kann es sein, dass dieses „perfekte Kind“ nun auch als „perfektes Elternteil“ bestimmte Erwartungen erfüllen möchte. Und perfekte Eltern erwarten unter Umständen wieder perfekte Kinder, obwohl wir vom Verstand her wissen, dass dies nicht möglich und schon gar nicht gesund ist.

„Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus!“

An jedem Tag gibt es Momente, die uns missglücken, uns traurig werden lassen oder uns belasten. Vielleicht bedauerst du am Ende einige der oben aufgezählten Verhaltensmuster. Sie wiegen häufig so schwer, und unser kritischer Blick lässt sie so kraftvoll erscheinen. Als würden wir jeden einzelnen dieser Momente wie den Tropfen einer Zitrone auf unserer Zunge spüren.

Daneben steht ein großes Glas Wasser. Dieses steht für die unzähligen Momente eines Tages, in denen wir Kindertränen trocknen, Schuhe binden, Brote schmieren, eine Geschichte vorlesen, bei den Hausaufgaben helfen, zuhören und das uns anvertraute Kind liebevoll in den Arm nehmen. Diese Momente überwiegen in der Regel, oder? Was, wenn wir diese sauren Tropfen der Zitrone dem Wasser hinzufügen? Kurz verrührt und über den Tag verteilt, gehen sie in der Masse unter. Sie werden milder, und insbesondere, wenn wir die Verantwortung für das eigene Verhalten tragen, die eigenen Fehler bedauern und bereit sind, aus ihnen zu lernen, erleben Kinder Erwachsene, die echt und nahbar sind. Sie geben dem zarten Zitronenwasser eine Süße und lassen diese zu köstlicher Limonade werden. „Wenn wir unsere unvermeidlichen Schwächen respektieren und den Fehlern, die wir als Eltern machen, mit Liebeswürdigkeit, Akzeptanz und Verständnis begegnen können, verändert sich etwas. Für uns und auch unsere Kinder entstehen neue Möglichkeiten und freudige Überraschungen“, schreiben Hoffmann et. al.66

Entscheidend ist oft nicht, was wir tun, sondern vielmehr, wie wir es tun. Ich bin überzeugt, dass Kinder unsere innere Haltung und Absicht spüren können und mit uns viel fehlerfreundlicher sind, als wir es selbst oft sind. Kinder sind wie kleine Seismografen, sie nehmen die Gefühle und Belange der Menschen um sie herum sehr feinfühlig wahr.

Meine Botschaft für dich

Fehler passieren jeden Tag, und es ist eine zu große Vision, wenn wir unseren Kindern keine unserer Schwächen und Muster mit auf den Weg geben wollen. Wir alle tragen einen Rucksack, gefüllt mit Edel- und Wackersteinen, die für stärkende und schwächende Erinnerungen stehen. Statt darauf zu hoffen, dass unsere Kinder nur glitzere Edelsteine mit sich tragen, können wir versuchen, ihnen vorzuleben, wie sie die Wackersteine so tragen können, dass sie ihnen möglichst wenig ihrer Kräfte und Ressourcen rauben.

Das große Geschenk, das wir durch unsere Fehlerfreundlichkeit und unser Wachstum bereits wenige Jahre später erhalten, ist in vielen Haushalten sichtbar.

Auch die Kinder pflegen ein freundliches Miteinander und sind nachgiebig gegenüber unseren Fehlern.

Eine Mutter beschrieb dies in der Umfrage folgendermaßen: „Ich bin mal gestresst von der Arbeit gekommen und habe über herumliegende Schuhe, Büchertasche usw. geschimpft. Mein Sohn sagte: ‚Hey Mama, was ist denn eigentlich los?‘ Das hat mich nachdenklich gemacht. Er wusste sofort, dass meine schlechte Laune nichts mit ihm zu tun hatte.“

Es sollte also nicht unser Ziel sein, dass es in unserer Familie immer harmonisch und fehlerfrei abläuft.

Und schon gar nicht solltest du glauben, dass du nie wieder etwas tust, das deinem Kind laut den Ratgebern nicht guttut.

Keine Familie ist perfekt und in jeder Familie gibt es Herausforderungen, Streit und unangenehme Gefühle. Und das ist gut so!

Du wirst auch nach dem Lesen dieses Buches noch Muster wiederholen und Fehler machen. Und ich auch!

Wenn wir Eltern werden, dann öffnen wir ein ganz neues Kapitel unserer Entwicklungsreise und dürfen jeden Tag wachsen.

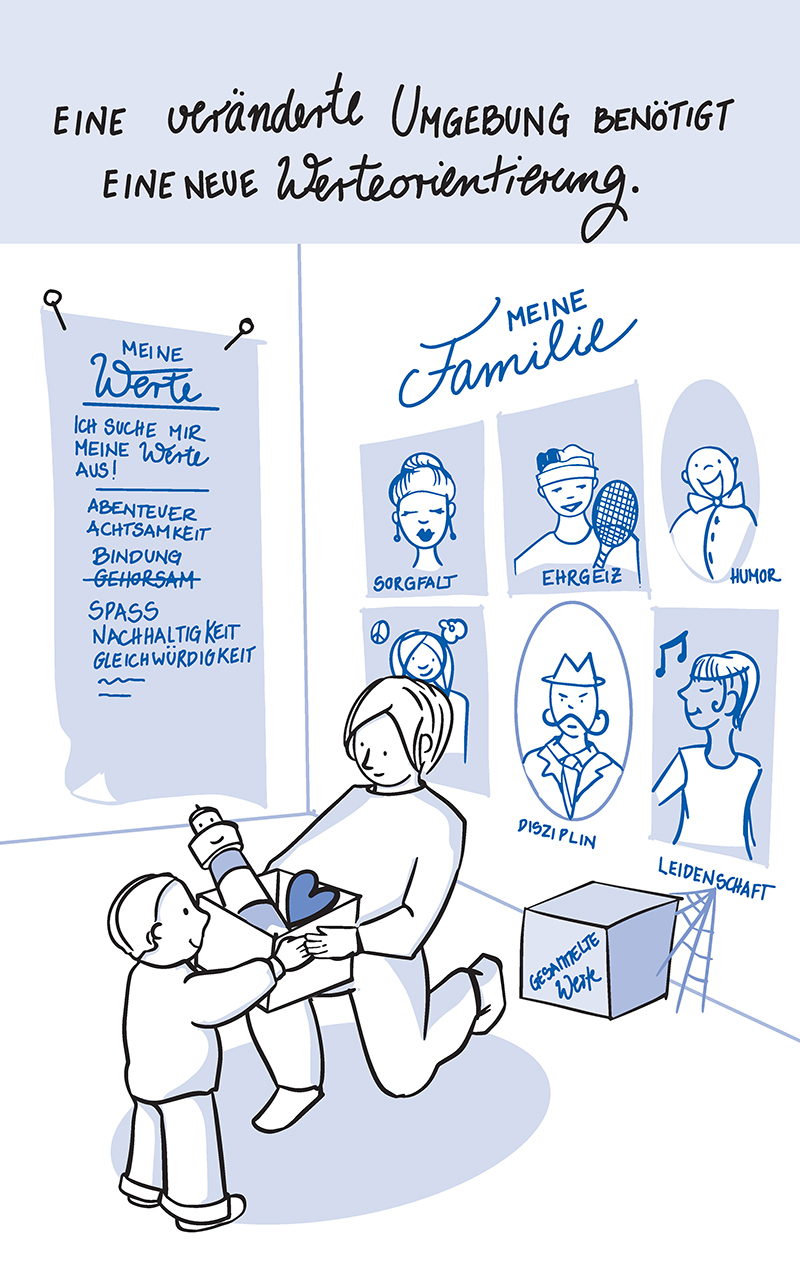

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir uns mit der Eltern-Kind-Beziehung auseinandersetzen und die Werte, die uns in dieser wichtig sind, wie funkelnde Leuchtsterne im Auge behalten.

Ein Wert sollte dabei nicht verhandelbar sein: die Gewaltfreiheit. Als Grundsatz und als unser Bestreben, Konflikte auf friedliche Art zu lösen, wodurch wir weitere Werte fördern wie Verbundenheit, Sicherheit, Harmonie und Gerechtigkeit.